|

清代方浚师在《蕉轩随录》中记述,有个叫吴葆晋的人曾遗憾地说:“在京师时,有恨事二:中进士不入馆选,宫中书未直(值)军机处。故每遇翰林,未尝与之讲词章,遇军机章京(军机章京,俗称“小军机”,早期也称为“司员”。)未尝与之论朝政也。”

这个吴葆晋的言论,道出了清代读书做官者们的无限心事。考上进士了,却没有进入翰林院,说明你的殿试成绩不理想。清代殿试,成绩在二甲末流以及三甲之中者,一般都会直接留在京中衙门当“科员”(内阁中书或六部主事),再等而下之,就发到地方去做七品知县。而那些二甲及二甲以上的进士,直接入翰林院,不但得了个清流的好名声,而且可以有大段的时间来做学问。出来后,他们不仅有了翰林的身价,而且社会地位与作官的机会都会更高、更多。

实际上在中央衙门里做小官僚也有自己的前途。只不过,说起“上班”来,在中央,最叫人羡慕的即是入军机处,做章京。虽然内阁中书与军机章京的品级一样,但前途与地位却有很大差别,坊间甚至有"读书应进翰林院,上班就来军机处”之说。

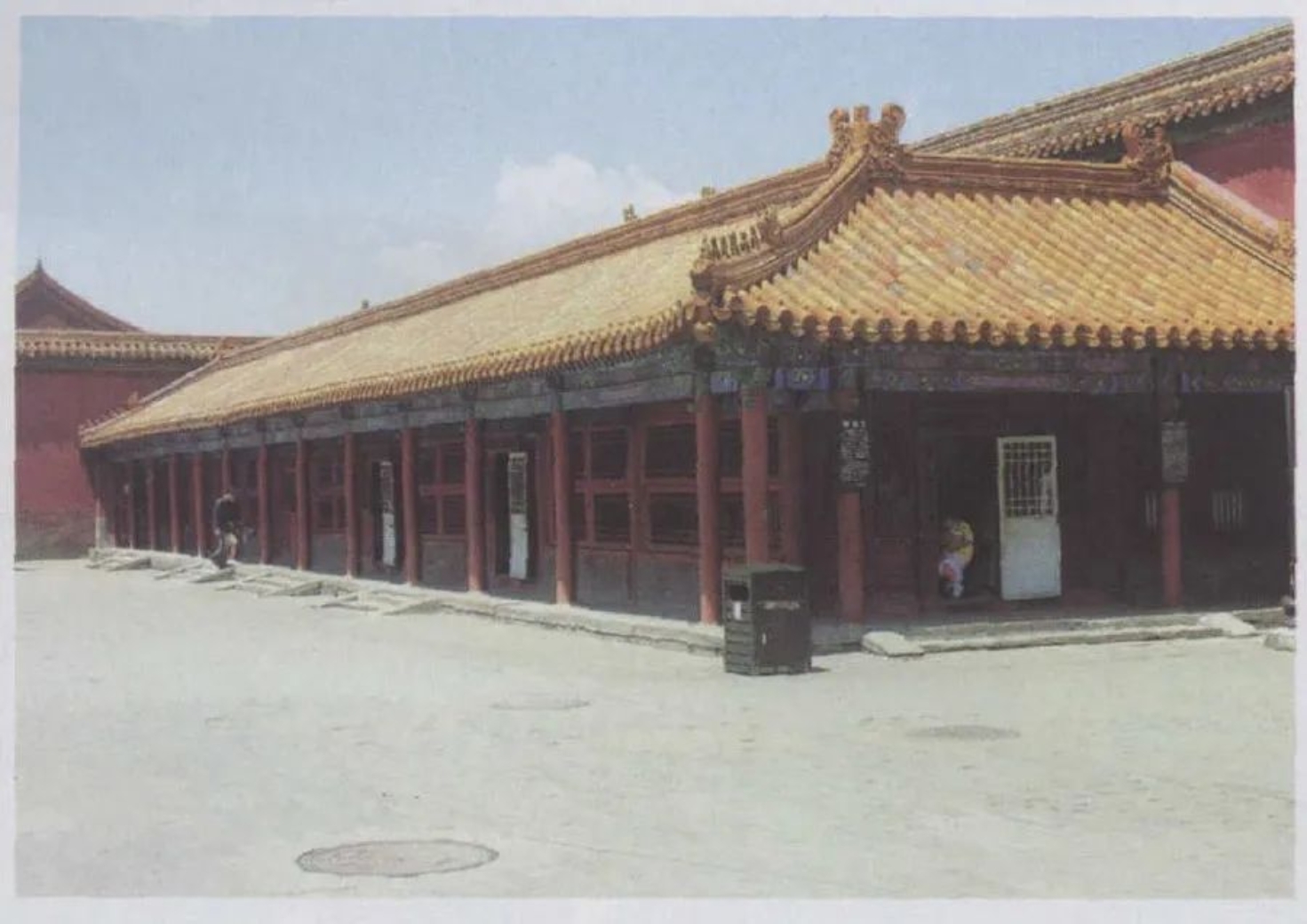

清初沿用明制,中央事务统由内阁统理。但内阁机构日益庞杂,工作效率降低,因此,在顺治、康熙时期,又出现了“南书房直(值)臣”,就是皇帝选几个心腹词臣,时刻在乾清门内的“南书房”中候着,不定什么时候皇帝就会召见,一起商量些机密的事情,因此当时的“南书房直臣”们有的品级不高,却很有势力。如康熙朝的高士奇,连进士都不是,官品也只是六品,但王公大臣每天都跑到他的府宅外等候,打听宫中的秘密。甚至他的恩师、内阁首辅大臣明珠,也一样溜溜地跑到胡同口去候着。到了雍正时期,雍正帝好搞单线联系,致使南书房式微。当时正赶上青海打仗,军务繁忙,由于内阁在太和门外,人多地杂,怕泄漏军机,因而在隆宗门内设置“军需房”,选派谨密的内阁中书入值,缮写密旨。由于地近内廷,便于随时宣召,讨论拟旨。临时设置的军需房,后来扩大编制为正式机构,改名“军机处”。在乾清门西侧隆宗门内,南北向各五楹,北屋为军机大臣直(值)庐,南屋为军机章京直(值)庐。

清代的军机处是具有极高效率的最高行政机构,在这个机构中工作的人都十分敬业,因此从雍正中期军机处创立,到宣统三年四月裁撤,一百六十多年间,国家政务的上传下达,始终顺畅、灵活,全赖军机处的工作效率作保障。

无疑,比起其它清闲的衙门,在军机处“上班”是很累的,尤其是军机章京。军机处里常设的有两种人,一是军机大臣,也就是主事的;二是军机章京,也就是跑腿的。军机大臣,在乾隆年间,一般在6至8人,道光以后,通常为5至6人。基本上满汉人各占一半。军机章京人要更多些,定制满汉各16人。后来又出现了“额外行走”的章京,满汉各达18人之多。

军机大臣通常由内阁大学士等兼任,而军机章京则是专职,要由内阁中书或部曹主事等通过考试选拔。选拔条件很严格,首先必须是正途出身,即必须是进士,或举人等;其次必须是保举,出了事有人担着;三是要经过选拔考试。这些条件都能过了,就可以到军机处“上班”了。

在军机处,“上班”一事,主要是对军机章京而言的。因为,军机章京是讲究“班”次的。清政府最初规定:军机章京满汉各十六人,分为满汉两班,称为“头班"、"二班”;每班以一人领班,满语称“达拉密”,又设“帮领班”(副班长)一人,叫“帮达拉密”,简称“帮达”。

章京们的工作安排叫“班务”。首先就是“值班”,也就是“上班”。正常的“班”大致在早上8点至下午3点左右,八小时。此外还有早班与晚班,满汉各分两班,依次轮流着值班。通常情况下,早班每班值期两天,大致在凌晨4点至7点,这个时候通常是最忙,因为清朝实行五更上朝,在这之前,奏折也要提前送上来。另外还有专人值夜班,真所谓24小时不离人了。当然上夜班也不是睡大觉,军机处的规矩,一是当天的事当天办,二是公事不能带回到家做。因此,值夜班就意味着晚上加班。

军机章京的工作内容主要是“拟批”,就是军机大臣们被皇帝亲自召见“承旨”后,回到军机处向章京们传达,叫“述旨”,然后军机章京们就开始根据“述旨”来“拟批”。清代以文牍治天下,而清代官方文牍主要有两大类,一是题本,二是奏折。题本要经过通政使司、内阁等衙门层层上递,效率很低,而奏折是官员直接上报皇帝,由皇帝直接处理,行政效率高。当皇帝接到奏折后,通常召见军机大臣,面商处理意见,军机大臣“承旨”后,下来再向军机章京“述旨”,由章京执笔“拟旨”,军机大臣略作修改,再报皇帝批准。皇帝批示之文通过军机处以“廷寄”、“明发”的形式颁抄各有关单位。这就是章京们的主要任务。当然拟办圣旨过程中,还要作备份记录,如“随手登记档”、“上谕档”、抄写“军机处奏折录副”等,同时还要发各种联系工作的“知会”等,都是很繁忙的事情。有时候,特别紧急的事件,时间紧迫,则一件旨由几个章京同时缮抄。通常采用“点扣”之法,一般每页“廷寄”五行、每行20字,每两页称1扣,因此每1扣计200字。照此类推,点好字数,分别缮抄,最后由纸匠粘接,谓之“接扣”。

《蕉轩随录》中提到咸丰末年做过云贵总督的潘铎,亦是军机章京出身。曾仿八股体裁,戏做“两比”,记录了军机章京们“上班”的情况:

寅初入如意门,流水桥边,唤取衣包于厨子;茶熬几碗,剪烛三条。两班公鹄立枢堂。幸值此八方无事之时,奉朱笔而共商起草。

未正动归心之箭,夕阳窗外,频催抄折于先生。开面数行,封皮两道,八章京踉跄直署,谨遵夫四日下班之例,交金牌而齐约看花。

从这段文字可以看出,军机章京们的上班可谓:团结、紧张、严肃、活泼。

以上文字,并不是记载紫禁城内的军机章京的“上班”,而是记录了皇帝驻跸圆明园时,军机处值班的情况。

军机处是随着皇帝走的,皇帝出巡、行围都要随行。因此皇帝驻圆明园时,就值“园班”,皇帝行围时,就值"围班"。一些皇帝常驻的地方,如圆明园、颐和园、承德避暑山庄等,都有军机处“值庐”。皇帝出巡,军机处的事务更加繁重。在行程中,军机章京就要克服种种困难。比如遇到紧急事情时,军机章京要仓促拟折,等到皇帝途中打尖休息时,侍机呈递,叫做“赶乌墩”。“乌墩”满语是指皇帝中途小憩之意。

为了“赶乌墩”,文字自然很仓促。行帐中简陋,有时连几案都找不到,军机章京们大多伏地起草,或用奏匣当书桌,悬腕而书。赶上夜间,只拿铁丝灯笼做烛台,上插蜡烛,借光拟旨。有时不小心打翻蜡烛,弄得一身蜡泪,十分窘迫。

虽然如此劳累,但是军机章京一职还是所有为宦者的首选。因为做了军机章京,有名有利,而且迁升得快。首先,朝廷十分器重军机章京。比如从服制上来说,军机章京可以挂朝珠、穿貂褂、戴全红雨帽。按制度:挂朝珠的资格是文职五品以上,武职四品以上;穿貂褂是四品以上的官员的待遇,而全红雨帽则只有三品以上官员才允许。但军机章京属“内廷行走人员”,七品的内阁中书,一补军机章京,便三样的待遇都可以同时享受了。其次,由于军机章京位尊权重,因此少不了有人巴结行贿,应酬多,外快自然不少。尤其到了清末,这种现象日益严重。清人郭则沄《南屋述闻》中载:

军机处地位极清严,然如《曝檐杂记》所述,湘抚陈文恭以僮锦伴函,闽抚潘敏惠以葛纱馈节,闽督杨某被劾入京,对章京各致币毳数事,则人事之馈遗,因不能尽绝也。余幼时所见,凡致冰敬炭敬者,皆曰吟梅若干韵。至光绪季年,则冰敬、炭敬之名,几于昌言不讳。风气之变噩如此。

有了这些外快,章京们就可以“下班”后“相约看花”了。第三,当上章京,是升官“终南捷径”。军机章京有“三年一保举”之例,因此比别的相同的司员部曹们跑得快。另外,由于工作在核心部门,时有被皇帝发现提拔的机会。比如乾隆年间著名的大臣毕沅就是一个典型。毕沅是乾隆庚辰的状元。做状元之前,已进入中央工作,并以内阁中书的身份进入军机处做章京。在殿试之前,一天他在西苑值“园班”,同辈中有一个人也要参加殿试,为了复习,就让毕沅代班。理由是毕沅的字写得不好,就是考中了进士,也没有希望得到状元。毕沅无奈,只好代班。不想当天夜里,陕甘总督黄廷桂的奏折发下到军机处办理,奏折讲的是新疆屯田的事。毕沅没有事,就仔细读了这个奏折。不想后来殿试廷对时,乾隆出了题目就是新疆屯田。毕沅对答如流,很对乾隆的胃口,于是得了状元。

光绪二十四年(1898),由于戊戌变法的需要,光绪帝下谕:“内阁候补侍读杨锐,刑部候补主事刘光第,内阁候补中书林旭,江苏候补知府谭嗣同,均着赏四品卿衔,在军机章京上行走,参预新政事宜”。以候补人员提为四品军机章京,可处军机章京的重要。如果戊戌变法成功,恐怕这几位章京将会执掌政权,开创出另一番气象来……

* 本文选自《中华遗产》2008年第007期。

* 感谢作者授权,转发请联系作者。

|

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号