|

鸦片战争前广州贸易体系中的宁波商人——由“叶名琛档案”中有关宁波商人的几份文件谈起

刘志伟

唐宋以后的宁波,一直是一个海上交通发达的地区,无论是地理交通条件,抑或海上活动的传统,还是在明清王朝的贸易体制中的角色,宁波都是以中日贸易为主的重要口岸。但基于在中国东南沿海以致整个东亚海域上的特殊位置,宁波更长期是一个把中国中部、北部以及东北亚地区,同通往东南亚地区的闽、粤沿海口岸连接起来的重要海上贸易枢纽,正如雍正《宁波府志》的序言所言:“宁郡六县,县皆滨海,蛟门虎蹲,雄峙海口,招宝一山,屏障大洋。西南自岭粤,东北达辽左,延袤一万四千余里,商船番舶,乘潮出没,无不取道蛟门,经由招宝,内则联络众省,外则控制东倭,通省之门户,实亦东南一大关键也。”虽然由于王朝政策等原因,使得宁波在明清海上贸易中的地位不如闽粤重要,但其特殊的地理位置决定了宁波口岸一直是中国东南地区的海上贸易体系的重要组成部分,宁波商人一直通过其商业活动,在海上贸易体系发展的不同时期都扮演着重要的角色。本文通过现藏于英国公共档案馆(PRO)中的清代两广总督衙门档案(以下简称“叶名琛档案”)1中的几份与宁波商人有关的文件,对19世纪中期宁波商人与以广州为中心的贸易体系的联系作一个粗略的考察。

所谓“叶名琛档案”,是指1857年12月28日英法联军攻打广州时,以密集的炮火把当时的两广总督衙门夷为平地,两广总督叶名琛在连天炮火中,冒死抢救出来的一批官方档案。数天之后,这批档案连同叶名琛本人被英军俘获,从1860年以后,一直存放在英国驻北京公使馆。经历了约一个世纪后,英国当局在1959年4月,把这些旧档案打包装进大木箱,用船运回英国,于同年6月平安到达伦敦,从此成为英国公共档案馆的收藏。这批档案,绝大部分属叶名琛在粤任内的文件,起自叶名琛1846年到粤任藩司之日,止于1858年1月5日他被俘之时。其中也有少部分是叶名琛的前任,如林则徐、徐广缙、祁贡、耆英等人留下的文件。2本文拟先从几份在林则徐时期的同宁波商人有关的文件开始,最后以一份耆英时期的与宁波商人有关的文件来结束讨论。

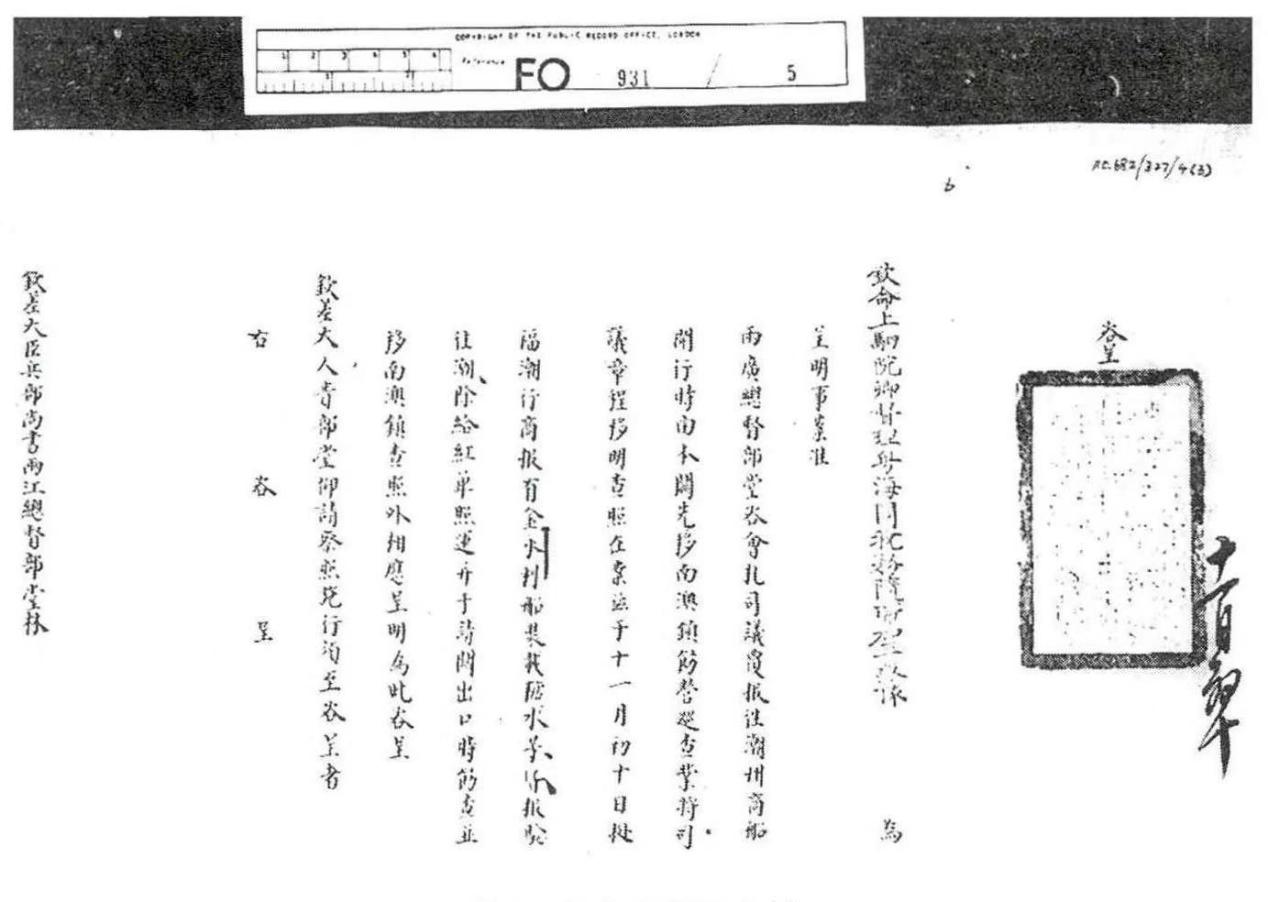

图1 叶名琛档案书影

首先,以下这份文件(F0931-103)直接反映了宁波商船从事宁波—广州之间的航海贸易的情形:

钦命署奉辰苑督理粤□□税务随带加二级豫呈明事。道光十九年五月十三日据浙江宁波府商船户冯万裕等赴辕禀称:切民等于上年十月间由原籍宁波装载药材绍酒航海来粤贸易,适天津金广兴船只走私被获,奉督宪等议新章,因与民等行船不便,当经沥情具禀在案。奉批粘抄。嗣于本年四月二十二日,民等又赴钦宪行辕具呈。奉批抄电。本应遵批俟廷议到粤听候谕□□照办理。惟民等各船历年俱在五月上旬□□交,值夏至节气,趁有南风,即行扬帆驶回。诚以海运全仗风讯,稍涉迁延,性命堪虞。民等各船回货,均于上年到粤后,陆续办齐守候。至今各货霉烂,固不待言。而每船水手人等,食指浩繁,典质已尽,万难再候。兹正交值夏至节气,赶紧装备,非一旬半月不能出口。若俟奉有谕知,始行装货,是日迟一日,必致愆期,一交秋令,则又不能回宁。为此情极,再赴宪辕,据实呈明。伏乞俯察海运艰难,恩开一线,迅□批示准令□□先行装备,趁此风讯,驶回原籍,以解倒悬,□□民命。计粘抄批一纸等情到本监督。据此,除批前经督部堂饬司核议:宁波、上海等船,照天津船例一律办理,业已谕饬遵行在案,今该船户等以钦差大臣批,俟廷议到粤,听候谕知等因。恐守候日久,风讯愆期,有误归帆,是系海运商船实在情形。该船户等既遵照新定章程,请先行装载回籍,与奏案尚无违碍,准即下货出口,以免留滞。仍候据请咨明钦差大臣暨督部堂查照等因,揭示并咨会两广总督部堂查照,及谕饬福潮行遵照外,相应呈明。为此,咨呈钦差大人贵部堂,仰请察照施行,须至咨呈者。

右咨呈

钦差大臣兵部尚书两江总督部堂林

此件是道光十九年(1839)五月粤海关监督豫堃给钦差大臣林则徐的呈文,将其处理滞留在广州的宁波府商船户请求准其装货放行回宁一事的意见向钦差大臣报告,请钦差大臣查照并谕饬施行。

这些宁波商船户的陈述,提供了一个典型的例子,可以帮助我们对鸦片战争以前宁波商人与广州贸易体系关系的情态,获得多一点的了解。本次事件的起因,是道光十八年(1838)九月直隶总督琦善在天津拿获停泊在大沽的金广兴洋船,搜出价值高达131500余两的鸦片一案。此案据《清宣宗实录》卷314载:

(道光十八年九月)庚申,谕军机大臣等寄谕两广总督邓廷桢、广东巡抚怡良:本日据琦善奏:现经天津镇道等在大沽一带金广兴洋船上,拿获烟土八十二口袋,计重十三万一千五百余两,并取获烟具军械。讯据奸商邓然即邓缮、水手郭吞等供称:邓然系广东三水县人,与南海县人佘晖、顺德县人崔四、福建龙溪县人郭有观即郭壬酉,各出资本,在广州府城外水西街万益号由香山县人李四经手,向夷船代买烟土八十三担,每担约一千五六百两等语。鸦片烟流毒最甚,现在天津地方,于一船之内,摉获如许之多,此外浸灌各省海口者,更不可以数计。既据该犯供称买自夷船,由香山县人李四经手,可见广东奸民积惯勾串外夷,销售烟土;本省大小文武,养奸贻患,尽丧天良,深堪痛恨。著该督抚等密速派员,将省城外水西街万益号内香山县人李四、立即拿获到案,严行追究伙党,及代人买运次数,逐一穷诘,务得确情,从严惩办,不得稍有疏纵,致令兔脱。将此各谕令知之。寻奏,查讯李亚彦即李四、莫亚三即莫仕梁,或假充经纪,或私立字号,代买烟土,至数十担之多。莫仕梁应按律从重发往新疆,给官兵为奴;李亚彦应革去监生,发近边充军;逸犯佘晖等俟缉获另结。下部议,从之。

此时,道光皇帝与琦善等人对于查禁鸦片态度甚为积极,查获如此大宗的来自广东商船的走私鸦片案件,令道光皇帝震怒。谕旨下到广东,两广总督邓廷桢等显然不敢怠慢,马上采取了严厉的措施,除了上文提到的查处惩办了有关的商人之外,更暂时中止放行向北航行的商船离开广州,并订立新的章程,俟奏准后施行,以加强管制。粤海关监督豫堃咨呈中引述的宁波商船户的稟文,就是在这种情形下提出的。此后订立的新章是对福建以北各口岸往来广州的商船实行比往来于广东本省各口岸的商船更严格的查验办法,据“叶名琛档案”中粤海关监督豫堃在次年五月呈林则徐的咨文(FO931-3)云:

案准两广总督部堂咨福潮行保办商船,如天津、锦州、山东、福建、宁波、乍浦、上海等船,俱照新章办理,其本省惠潮高廉雷琼各船照旧章办理,亦饬令造册取结,呈送查核等因到关。当经谕饬福潮行商遵照。旋据该商等禀请商船册结,由本关咨送督部堂查核。即经咨明在案。兹据该商潘敦华□□□大丰船下黄糖等货往浙,并缴送该船□□□一分,请由本关衙门咨送督部堂查核等情前来,除分别存咨并饬委库大使夏文汇等监视下货外,相应呈明。为此咨呈钦差大人贵部堂仰请察照施行,须至咨呈者。

右咨呈钦差大臣兵部尚书两江总督部堂林

道光十九年五月二十八日

这份咨文是关于查验放行运载黄糖到浙江的商船的,其目的地浙江,很有可能就是宁波。根据这份咨文,从广州下货运往宁波等北方口岸的商船,需要向粤海关缴送商船册结,再由粤海关咨送两广总督衙门查核,同时,由粤海关委员监视下货。而由北方口岸运货入广州商船,亦需通过广州的福潮行缴送船册具结到粤海关,由粤海关先委员详查,再将船册具结咨送两广总督存案委员查验,同时咨会广东巡抚,并向钦差大臣报告。3而往来本省口岸商船,则用不同的查验程序,据豫堃呈林则徐的另一咨文(Fo931-5)云:

案准两广总督部堂咨会札司议覆报往潮州商船开行时,由本关先移南澳镇饬营巡查,业将司议章程移明查照在案。兹于本月十二日据福潮行商报有陈振成船,装载棉花等货,报验往潮。除给红单照运,并于请关出口时饬查,并移南澳镇查照外,相应呈明。为此,咨呈钦差大人贵部堂仰请察照施行,须至咨呈者。

右咨呈钦差大臣兵部尚书两江总督部堂林

道光十九年十一月十三日

可见,对往来本省口岸的商船的查验比起北方各省口岸的商船查验手续要简单得多。这几份文件中一再提到的福潮行,据梁廷枏《粤海关志》云:

乾隆初年,洋行有二十家,而会城有海南行。至二十五年,洋商立公行,专办夷船货税,谓之外洋行;别设本港行,专管暹罗贡使及贸易纳饷之事,又改海南行为福潮行,输报本省潮州及福建民人诸货税。是为外洋行与本港、福潮分办之始。4

可见,福潮行本来专管福建、潮州商船贸易纳税事,至是则可能是由此扩展到凡是来自潮州、福建方向,亦即由潮州上溯到北方沿海各口岸的商船货税保结诸事,都属福潮行负责。这一变化,多少反映了乾隆二十二年只准西方商船停泊广州一口贸易之后,闽粤地区以外的中国沿海各口岸与广州之间的航海贸易增长的事实,而在这些口岸中,宁波无疑是最重要的口岸之一。

自从康熙二十三年(1684)清王朝开放海禁以后,明代后期海上贸易一度静寂下来的舟山附近海域重新热闹起来,英国等多艘商船来到宁波海域,宁波很快成为中国与欧洲贸易的重要口岸之一,也由此令到宁波与以闽粤为中心的东南亚海域的海上贸易网络,以及由此连接的世界贸易体系的联系密切起来。到乾隆中期(18世纪中叶),随着西方商人对广州贸易种种不满的加深,原来经由南海到达以广州为中心的闽粤地区从事贸易的西方商人,越来越期待能够直接到宁波甚至更北部的口岸贸易。这种“舍粤趋浙”的趋势引起了清政府的不安,乾隆二十二年(1757)十月,闽浙总督杨应琚奉谕旨赴浙江,查办海关贸易事宜后奏称:

伏查粤省现有洋行二十六家,遇有番人贸易,无不力图招致,办理维谨,并无嫌隙。惟番商希图避重就轻,收泊宁波,就近交易,便宜良多。若不设法限制,势必渐皆舍粤趋浙。再四筹度,不便听其两省贸易。现议浙关税则,照粤关酌增,该番商无利可图,必归粤省,庶稽查较为严密。得旨:所见甚是,本意原在令其不来浙省而已,非为加钱粮起见也,且来浙者多则广东洋商失利,而百姓生计亦属有碍也。5

乾隆皇帝于同年十一月谕军机大臣等云:

今浙省出洋之货,价值既贱于广东,而广东收口之路,稽查又加严密,即使补征关税梁头,而官办只能得其大概。商人计析分毫,但予以可乘,终不能强其舍浙而就广也……但此地向非洋船聚集之所,将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波,如或再来,必令原船返棹至广。不准入浙江海口。……看来番船连年至浙,不但番商洪任等,利于避重就轻,而宁波地方,必有奸牙串诱,并当留心查察。如市侩设有洋行,及图谋设立天主堂等,皆当严行禁逐,则番商无所依托为可断其来路耳。6

当时清政府担心的是,“浙省之宁波,不过偶然一至,近年奸牙勾串渔利洋船至宁波者甚多,将来番船云集,留住日久,将又成一粤省之澳门矣”。7于是,以“浙江宁波、直隶天津等海口均未设有洋行,尔国船只到彼,亦无从销卖货物,况该处并无通事,不能谙晓尔国语言,兹多未便”8为由,断然拒绝英国等西方国家的商船停泊宁波贸易。但是,英国等西方商人“艳羡澳门,窥得宁波之隐义,迄未已也”。9不过,自乾隆二十四年(1759)洪任辉事件之后,清王朝将西方商船限制在广州一口贸易成为不能改变的事实。但这不意味着宁波与当时越来越兴盛的世界市场的联系中断,通过以广州为中心的闽粤各口岸以及东南亚海域的各口岸,宁波商人与世界市场的贸易网络仍然一直在发展。首先必须指出的一个基本事实是,虽然西方国家商船不能进入宁波贸易,但宁波海关仍然是中国沿海贸易的一个重要关口,乾隆三十六年(1771)七月浙江巡抚富勒浑在一份奏折中云:

浙省榷关之设,内地则省北十里设立北新关,征收往来商贾;沿海则于宁波府设立海关总口,又于省东之乍浦设立海关分口,征收出入海洋商货,以其均为闽、广、江苏商贾往来之要隘也。闽广商货之入浙者,钱江直下至省城北岸,经由沿塘闸口等口登岸,报验入城,出北新关,均归北新关输税,自江苏而赴闽广之商贾亦然。其自钱江而下,由南岸义桥口过坝,经绍兴府至宁波,出海关往贩外洋暨各省,均归海关输税;自外洋各省而过海关赴闽广之商货亦然。此北新关与海关,地各分属,货出分途,税额各不相侵,商贾亦无重征,两关历久相安办理之情形也。10

可见所谓“一口通商”以后的宁波海关,仍然是江浙商人以及其他各省商人航海至闽广以及东南亚地区贸易的重要关口,以宁波为中心的中国东部沿海与以广州为中心的南海贸易以及世界市场的联系一直呈发展的势头。此时,宁波商业和商人也正值兴盛之时,如道光年间任慈溪、鄞县知县的段光清在《镜湖自撰年谱》中所言:“嘉庆及道光初年,地方官更艳商人之利,惟商人之命是听。宁波商人日益富盛,有子读书,亦得科名。”11除了闽粤商船前来宁波贸易外,宁波商人通过海上交通前往广州以致东南亚各口岸贸易也渐见活跃。以下这道上谕,反映出在朝廷的视野中,宁波商人到粤贸易,已经在当时国内海上贸易占有重要的角色:

(道光十三年癸已六月)庚戌,谕内阁:富呢扬阿奏体察钱贱银贵情形,筹议便民除弊事宜一摺。纹银出洋,刑律无治罪专条,前已降旨交刑部酌定具奏,纂入例册,颁发通行。浙江省宁波乍浦一带,海舶辐辏,前赴广东贸易者,难保其不以纹银易货。著该抚即将刑部奏定条例,出示遍行晓谕,嗣后内地民人赴粤贸易,只准以货易货,或以洋银易货,不准以纹银易货。外洋夷人在粤贸易,亦只准以货易货,或以纹银易货,不准以洋银易货。12

在广州从事贸易的宁波商人最著名的一个例子,是嘉庆年间承充万成行洋商的宁波慈溪县商人沐士方。《清代外交史料》嘉庆朝三第二十八页载嘉庆十四年(1809年)十一月二十九日《两广总督百龄等奏审拟拖欠夷商货价之行商折》中曰:

缘沐士方籍隶浙江宁波府慈溪县,嘉庆八年贩茶叶货来粤生理,九年报捐布政司经历职衔,十一年承充万成行商。每年夷商货船到粤,交该行议定价值,报税发卖,陆续给还价银,或以货物作价抵换。十三年六月内,沐士方揭买港脚夷商呵罗乜之等棉花、沙藤、鱼翅、点铜等货,该价番银三十五万一千零三十八圆,折实九八市银二十四万七千六百九十二两四钱一分三厘。嗣因市价平减,价银亏折,沐士方又经历不善,将货价用缺,以致无力偿还。……兹将沐士方货物房产变抵,仅估银二万一千七百四十四两四钱,不敷偿还夷欠。13

此外,有学者从宁波本地的家谱中也揭示出一些宁波商人在广州从事贸易的例子。如慈溪陈调元(1726~1793)“往粤东参同邑俞氏泰隆号事,十年辞归,积累不下十万金”。另一位慈溪人费元三(1782~1850)“往来闽粤间历十余年”,“资产浸饶”。14同大多数地区的商人一样,在中国的史籍中,这些商人及其事迹绝大部分都消失于文献之外,但仅存的这些零星记载,加上其他间接的史料,可使我们了解到在广州一口通商的贸易体制下,宁波商人仍然活跃在中国海上贸易中。本文开始介绍的“叶名琛档案”中出现的宁波商船户的呈请,展现了当时航海往来于闽粤间的宁波商人在广州贸易的基本情态。由这份文件,我们看到,宁波商船在宁波与广州之间航行,同中国与海外各国之间的帆船贸易一样,同样是依凭季风航行,每年10月由宁波航行到广州,次年5月再回航,其装载到粤的货物有药材、绍酒,而回航的货物有黄糖等。虽然这些在官方文件中登记申报的货物,应属于国内市场的贸易品,但这种贸易毫无疑问也是当时广州贸易体系的一部分。清朝政府处理宁波等广州以北的口岸与广州之间的贸易活动采取的措施,事实上也是当时处理对外贸易事务整体政策的一个组成部分。

在“叶名琛档案”中,另有一件有关宁波商人的文件,是道光二十四年(1844)为两广总督耆英拟的一份咨文稿(F0931-603),全文如下:

为移付事。顷据德酋来文一件,内言铅山有武彝茶积贮在彼,地方官阻留,不准移往上海一事;又宁波某商霸占铁市一事;又粤省汉人谢委全违例包揽桂皮一事;又粤省内地北边等路,另立税关,将白洋布之饷愈行加纳一事;均经本大臣逐条查案,照复该酋矣。惟宁波官商霸占铁市一节,粤省查无案据,除咨浙江府院饬查,务照新章办理外,其铅山阻留彝茶,及谢委全包揽桂皮、白洋布加纳税饷各层,事隶总督衙门之案,相应抄录照复底稿,及该酋来文,移付查照,即为分别咨行饬禁,务照新章办理,勿使有所藉口可也。

计抄复原稿一件、来文一件

一移付总督衙门

为咨会事。顷据德酋来文一件,内言接宁波管事官罗禀称:该地方官给票,准某商霸占铁市等语。此事粤省无案可查,本大臣以意揣之,该口向例由外运进铁斤,自系有专行包销,现或仍循其旧,未照新章更改,亦未可定。当即照复该酋,已咨浙省饬查,务照新章办理,断不任该商等违例把持,或累该国商人。但铁斤一项,攸关军火,例禁甚严。宁波官商,有无藉端把持,无从得悉(今据德酋照会前来),相应据情咨会。为此,合咨贵部院,请烦查照,希即转饬该处地方官,密为访查,勿任垄断。嗣后如有洋铁进口售卖,务照新定税则办理,不得违例把持,致使有所藉口仍(将查办缘由并)祈见复施行。

一咨浙江抚院

道光二十四年十月初三日闻玉章、李书粟、姚鑫呈

钦差大臣太子少保兵部尚书两广总督部堂宗室耆

这一份是鸦片战争以后的文件。根据《南京条约》,宁波已开埠,但对外交涉事务仍由两广总督耆英主管,所以,英国公使德庇时就宁波铁商霸占铁市事进行交涉,仍然是向两广总督提出。虽然耆英声称“粤省查无案据”,行文咨浙江府院饬查,请务照新章办理。但文中提及:“本大臣以意揣之,该口向例由外运进铁斤,自系有专行包销,现或仍循其旧,未照新章更改,亦未可定”,显示在旧体制下,由外洋运到宁波的铁斤,本来也是由少数商人垄断包销的。鸦片战争后在洋铁贸易上出现的这种新旧体制的矛盾,在“叶名琛档案”中,还有几份文件都有所反映,15显示无论广东还是江浙,都面对了同样的问题。由于鸦片战争后根据《南京条约》有关在通商口岸自由贸易的规定,进口的洋铁,“由各该商人完税之后,任其自行销售,并不准内地商人包揽把持”。16与原来清政府关于本地产铁的限制政策不同。我们从当时出现的这一矛盾,可以看出当时通商口岸的商人正在经历着从广州体制到新的市场体系的转变。由于这个话题已经超出了本文讨论的范围,我们不再展开。

小结

我们前面介绍了“叶名琛档案”中的几份与宁波商人有关的文件,这些文件内容虽然简单,但呈现了鸦片战争前后宁波商人与广州贸易关系的一些细节,把这些细节置于更广的视野中,可以引起对宁波商人在明清时期的海洋贸易的转变过程中的角色作更深入的思考。

明代的宁波,是东亚海域活跃的海上活动的一个中心,自从欧洲商人来到东亚海域,这个海域逐渐被拉进了世界贸易体系之中,但几乎同时,随着东亚国家和这个海域内部的一系列政治变动,原来的海上活动趋于沉寂,宁波在海上贸易的地位也一度衰落。但是,17世纪以后主导东亚海上贸易的欧洲商人,对宁波一直怀有极大的兴趣,只是由于清王朝的政策限制,宁波未能成为东亚海域以及连接世界市场的贸易中心。在18世纪中期以后清王朝规定西方商船只准在广州一口贸易,更大大削弱了宁波在中西海上贸易的地位。

然而,商业的历史,总是由商人的活动织成的贸易网络的历史,而非一个地点,一个口岸的历史。尽管宁波作为一个贸易口岸的历史充满了遗憾,但宁波商人活动的舞台,并不必定以宁波港的地位及其历史盛衰为依据。事实上,自广州于18世纪中被清王朝指定为西方商船到中国贸易唯一合法的通商口岸,从而形成了以广州为中心的贸易体系之后,这个贸易体系并非只是单纯地表现为由中西双方贸易关系构成的世界市场,同时也整合了包括内地贸易和沿海口岸贸易在内的中国市场,更整合了东亚和东南亚的区域市场,而宁波商人在这些不同层次的市场网络中的贸易活动,不但从没有中断,而且一直十分活跃,他们在广州以及中国与东亚、东南亚各口岸的商业活动,意味着他们一直积极参与到以广州为中心的贸易体系之中。这一段历史,在宁波商人研究中,应该得到进一步的重视。因为在鸦片战争之后,随着上海的开埠,宁波作为中国东部沿海的商业中心的旧梦永远破灭了,但上海开埠以后,紧随着广州商人和买办进入上海舞台,并在创造以上海为中心的东亚贸易体系中扮演最重要角色的,恰恰就是宁波的商人和买办。我们有理由相信,这与宁波商人在广州贸易体系的时代,已经有着一段在与西方人交往的历史,并已经积累了经验不无联系。换句话说,要了解鸦片战争以后的宁波商人在上海这个新舞台的历史,也许有必要追溯到他们在广州贸易时期的历史。本文介绍的资料,只是这段历史的一点鳞爪,但由这点点鳞爪出发,或可追寻出更多的斑迹。

注释

1笔者现正在把这批在英国公共档案馆的英国外交部档案中编号为FO931的中文档案进行编辑整理,计划全部影印出版。

2参见黄宇和为笔者正在编辑的《清代两广总督衙门档案汇编》撰写的导言(未刊稿)。

3“叶名琛档案”中另有6件关于出口船只查核的咨文,其中FO931-7如下:案准两广总督部堂咨福潮行保办商船,如天津、锦州、山东、福建、宁渡、乍浦、上海等船,俱照新章办理,其本省惠潮高廉雷琼各船照旧章办理,亦饬令造册取结,呈送查核等因到关。当经谕饬福潮行商遵照。旋据该商等禀请商船册结,由本关咨送督部堂查核。即经咨明在案。兹据虎门口禀报,本月十一日有永宁船照一只,船户邓顺利由天津装载枣子等货进口,并据福潮行商缴送邓顺利船册结各一分,请由本关衙门咨送督部堂查核等情前来,除由本关委大关委员兴瑞详查并将缴到册结咨送两广总督部堂存案,委员查验,及咨会广东巡抚部院查照外,相应呈明。为此咨呈钦差大人贵部堂仰请察照施行,须至咨呈者。右咨呈钦差大臣兵部尚书两江总督部堂林道光十九年十一月十五日

4梁廷枏:《粤海关志》卷25《行商》,广东人民出版社,2002,第491页。

5《清高宗实录》卷549,乾隆二十二年十月。

6《清高宗实录》卷550,乾隆二十二年十一月戊戌。

7梁廷枏:《粤海关志》卷8《税则一》,第159页。

8梁廷枏:《粤海关志》卷23《贡舶三》,第457页。

9萧令裕:《英吉利记》,转引自齐思和等编《鸦片战争》(中国史学会主编《中国近代史资料丛刊》第一种)卷1,神州国光社,1954,第24页。

10中国历史档案馆藏,朱批奏折·财政类·关税项;转引自松浦章《明代海外贸易史研究》(下),(京都)朋友书店,2002年,第601页。转引时笔者以已之理解对引文作了重新标点。

11段光清:《镜湖自撰年谱》(清代史料笔记丛刊),中华书局,1997。

12《清宣宗实录》卷238,道光十三年六月庚戌。

13又参见刘芳辑、章文钦校《葡萄牙东波塔档案馆藏清代澳门中文档案汇编》(下),澳门基金会,1999,第634页;梁嘉彬:《广东十三行考》,广东人民出版社,1999年再版,第317~320页。

14张守广:《明清时期宁波商人集团的产生和发展》,《南京师范大学学报(社会科学版)》1991年第3期,第57~63页。

15参见英国公共档案馆藏英国外交部档案FO931-638、639、643、644、839-843。

16英国公共档案馆藏英国外交部档案FO931-638。

本文转引自《海洋史研究》2011年第2辑第109-121页。

|

.jpg)