|

“大清国”与清朝外交实践中的自我表述

张凌霄

摘要: 18-19世纪,清朝在外交文书中除了自称“中国”以外,还经常使用amba daicing gurun(大清国)表述,这实际是清朝统治者在外交实践中对国际环境和地缘政治变动的一种因应,以及对中国认同的一种灵活表达。本文通过满、蒙、汉、俄文档案和文献,研究了这种外交实践的缘起及演变过程。18世纪前期,清朝面对新的环境和挑战,开始确立和使用amba daicing gurun这一表述,但此时这一话语尚未普及。19世纪中叶以后,作为弱者的清朝开始在外交文书中普遍在国号前添加amba一词,但很快外国亦被赋予“大”国之称。清朝的这种外交实践既反映了中外关系的演变,也在历史上产生了深远影响。

关键词:清朝;中外关系;外交实践;大清国

20世纪中叶以后,以费正清为代表的西方学者提出“朝贡体系”概念(进而衍生出“中华天下秩序”),由此出现了一系列基于这种分析框架的清代中外关系史研究。(1)在这一学术脉络下,许多学者都强调了传统中外关系的等级制色彩,并进一步聚焦文本中的“天下”“天朝”“华夷”等用语和概念。然而,这一文书制度会随着国际局势和地缘政治的变化做出相应的调整,而这正是清朝外交实践的重要一环。(2)因此,探究清朝统治者对外交用语的使用和诠释,有助于从微观层面更加深入地理解清朝的外交实践与中外关系的演变并更加深刻理解清朝的中国认同。

学界已经从清代统治者的政治思想、族群观念、疆域范畴等方面对清朝的中国认同给予较为充分的认证。(1)然而,对18-20世纪的清朝而言,除了“中国”(dulimbai gurun)、“天朝”(abkai gurun)等术语外,amba daicing gurun (大清国)亦是当时外交文书中经常出现的用语之一,并成为构成外交文书制度的重要组成部分。(2)迄今为止,少数学者虽注意到这一现象,但主要将其视为清朝国号的一种形式。(3)林土铉等学者则在“国号说”的基础上,进一步将amba daicing gurun的出现同清朝对外交涉联系起来。林士铉认为,这一用语出现于乾隆二十一年(1756)十一月,并沿用至清末;蒙古学者孟和额尔登(Lhamsuren Munkh-Erdene)注意到,清、俄《瑷珲条约》《天津条约》中均有amba daicing gurun的表述;日本学者涩谷浩一则在梳理俄罗斯所藏清、俄外交文书时注意到,雍正八年(1730)以后的满文外交文书,有时会在daicing gurun前添加amba,有时则不添加,但他并未给出解释。(4)上述研究开始将amba daicing gurun从国号问题导向清朝的外交实践,贡献良多,但仍有诸多问题尚待探讨。清朝的正式国号为“大清”(daicing),后来何以又在国号前添加amba一词?amba daicing gurun这一用语是否最早出现于乾隆二十一年?国际环境的变化是否影响了清朝的外交实践?amba daicing gurun这一用语的出现对国内、国外产生了什么影响?本文通过满、蒙、汉、俄文档案和文献,试图阐明清朝将amba冠于daicing之前的历史背景及过程,探讨中外关系的演变与清朝外交实践之间错综复杂的关系,并为进一步理解清朝的中国认同提供一个新的阐释维度。

一、清朝外交实践中从“皇帝”到“国家”的转变

乾隆五十八(1793)年九月,清朝给英国国王的敕谕开头写道:“奉天承运皇帝(hūwangdi)敕谕咭喇(inggiri gurun)国王”;一个多世纪后,清朝致英国国王的国书开头则为:“大清国(amba daicing gurun)大皇帝敬问大英国(amba yeng gurun)大皇帝好”,并自称为“中国”(dulimbai gurun),而不再提及“天朝”(abkai gurun)。(5)这种转变,不仅体现了清朝外交文书体例以及两国地位的变化,还凸显了清朝对外交往的一种历史转变,即从“皇帝”独尊、“国”之不彰到“国”变得日益重要,而这种转变亦推动了清朝外交实践中amba daicing gurun术语的广泛使用。

16世纪后期至17世纪初,随着努尔哈赤起兵并建立政权,女真社会经历了从部落到国家的历史性转变,“国”的意识亦随之确立和增强。这种“国”的意识表现在对外交往层面,则是外交文书中经常强调国号。当时的文献中常出现aisin gurun (金国)、manju gurun(满洲国)的记载,后金/清、朝鲜间亦因国号问题而多次发生龃龉。(6)然而随着清朝迅速入关,以往的对外策略发生巨大转变国”在外交文书中不再凸显,取而代之的则是“皇帝”独尊,成为对外交涉的主体与核心。

首先是外交文书中,国号逐渐被隐没不书,代之以“皇帝”成为主体与核心。后金/清、朝鲜间早期的外交文书,常书“金国/大清国汗致书朝鲜国王”。(7)然而随着两国封贡关系的确立,国号不再被频繁提及,取而代之的则是“皇帝敕谕朝鲜国王”的表述。(8)即便对

荷兰、意大利等西方国家,清朝一般也只书“皇帝敕谕某国”,而未提及“大清”国号。(9)“皇帝”独尊现象的第二层涵义是,清朝通过君主的尊号来显示其威严和地位,而尊号问题在后金/清早期对外交往中,恰恰成为双方争论的焦点之一。早在努尔哈赤建政之初,群臣便上其尊号“天任抚育列国英明汗”,其子皇太极则享有“宽温仁圣皇帝”尊号。(10)这些尊号不但被用于国内政治,也在对外交涉中被频繁使用。(11)

但并非周边所有政权都认可和尊重这些尊号。察哈尔林丹汗、朝鲜等均曾有意轻视努尔哈赤的尊号。(12)直到后金/清逐渐完成对周边的征服,其君主尊号才得到广泛承认。

君主尊号再次成为问题,则是康熙年间。此次清朝面临的对象,与以往不同,是逐渐向东扩张的俄国。明末,俄国宫廷开始尝试与中国接触,但双方并未有过多联系。顺治时期,巴依科夫使团才首次出使清朝。此后,直到《尼布楚条约》签订前,俄国总共五次派出使团,试图与清朝建立长远、稳固的外交关系。除一般所关注的边界、贸易、外交等问题,君主尊号如何书写在两国间引起了长时间争论。

康熙十四年,俄国派遣使臣尼古拉·斯帕法里出使清朝。使团出发前,俄国外交部门发布了一份训令,专门要求使团要“切实探明汗自称的尊号和头衔”,“向汗的近臣索取汗的衔称”。这一要求后来被清朝大臣奏报给康熙帝。(13)然而清朝君臣所理解的尊号问题与俄国的要求大相径庭:俄国希望清朝的外交文书能完整书写沙皇的头衔,而清朝君主则坚持其“皇帝”身份,同时仅将沙皇称作“察罕汗”(满:cahan han/蒙:cayan gayan)。(14)

尽管如此,俄国在签订《尼布楚条约》后仍未放弃努力,继续争取清朝接受沙皇的全衔。康熙三十二年义杰斯出使清朝,其所带国书书写了沙皇的全衔,而清朝仍旧不予接受。(15)此后,清朝不但继续不承认沙皇的全衔,而且逐渐不再翻译俄国来文中出现的沙皇全衔。鉴于此种情况,俄方在之后的国书中也逐渐不再坚持书写沙皇全衔,仅书清朝皇帝的尊号。(16)

雍正五年(1727),两国正式签订条约,条约规定:“嗣后中国行文俄罗斯,仍照前例盖理藩院印信、递送俄罗斯国萨纳特衙门。俄罗斯国行文中国,盖俄罗斯国萨纳特衙门及托波尔城长官印信,递送中国理藩院。”(17)自此以后、清、俄两国外交文书往来的基本程序确立,从而在很大程度上避免了尊号争议。(18)不过这一举措并非雍正朝之创新,而是将康熙中后期以来的外交实践以条约形式确定下来。

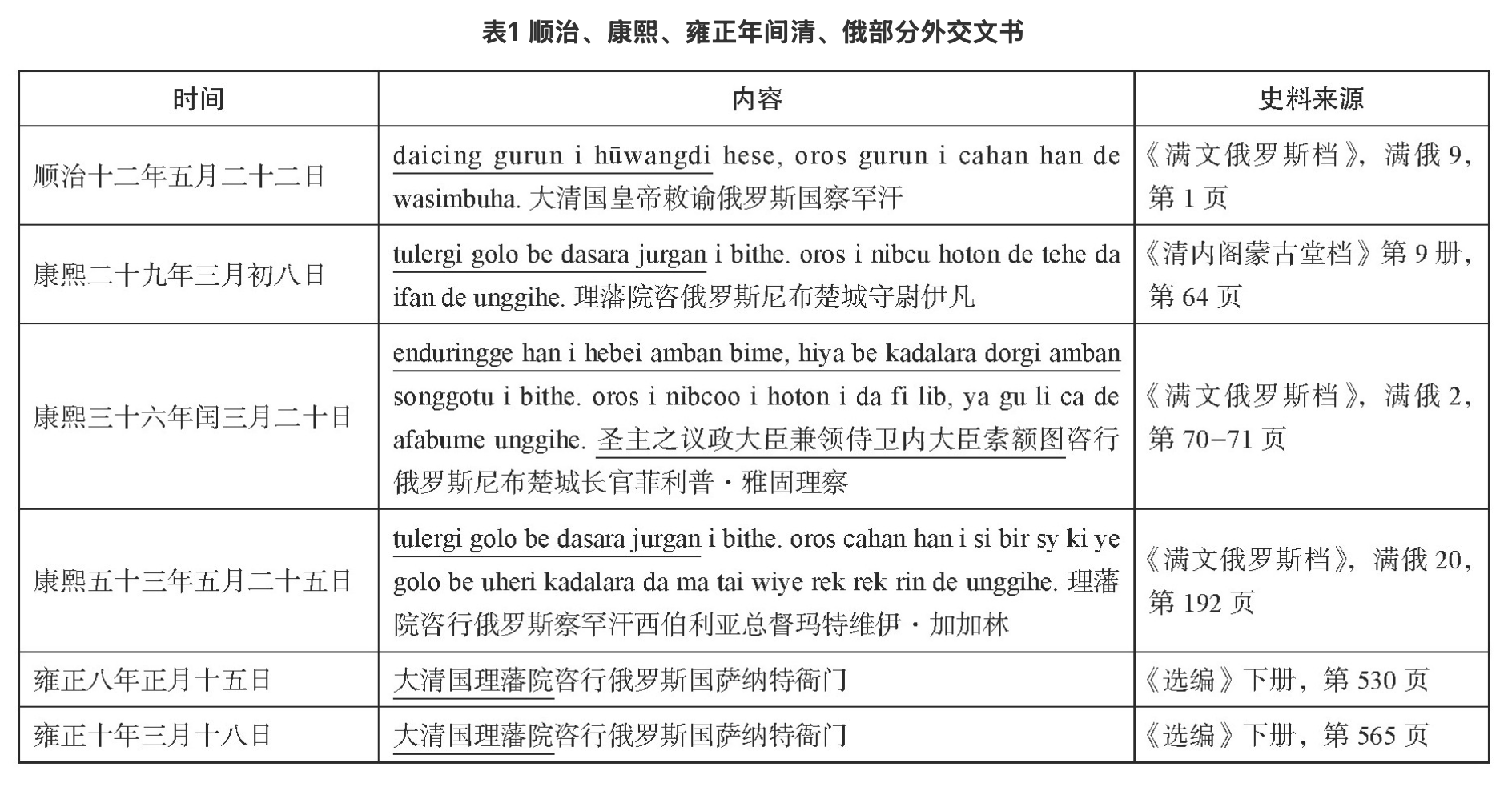

康熙四十年以前,在相当长时间内,除皇帝直接对俄国君主和边境官员颁发敕谕外,清朝各部院衙门与俄国间亦有文书往来,其中索额图是对俄交涉的主要大臣之一。但后来,随着索额图在政治斗争中失败并死于幽禁之所,清朝开始要求俄方不得再致函索额图,而是改为行文理藩院。(19)最终在雍正五年后,条约规定外交文书主要由清朝理藩院和俄国枢密院(即清朝所称萨纳特衙门)处理,从而避免了两国君主的直接交往。见表1。

资料来源:《满文俄罗斯档》,全宗号:02,中国第一历史档案馆藏;宝音德力根等主编《清内阁蒙古堂档》;中国第一历史档案馆编:《清代中俄关系档案选编》第一编上册、下册。

由上表可见,虽然雍正五年以前即有理藩院与俄国交涉的先例,但彼时理藩院前并无“大清国”字样,其他机构、官员的文书亦只书其名,“国”的意识尚未凸显。但雍正五年以后,理藩院咨文则改书为“大清国理藩院”,理藩院的国家属性开始被强调,“国”的意识在清、俄交往中逐渐得到加强。

“国”之意识增强的另一表现,则是清朝在对外交涉中,逐渐重视政权的正式名称--国号并将其用于咨文、条约、国书等外交文书中。清朝崛起之初,统治者渴望得到周围政权的接受,因此彼时外交文书有意强调国号。但随着清朝入关并适应朝贡体制,正式国号不再被刻意强调,取而代之的或是隐没不书国号;或是不再严格规范清朝的称谓,将“大清”与“天朝”“中国”“中华”等混用。清、俄早期交往的文书中,虽偶有提及“大清国”(daicing gurun/daiěing ulus),但国号仍常与“中国”(dulimbai gurun)、“大国”(amba gurun)等混用,西欧国家国书中对清朝的称呼,也多译为dulimbai gurun而非daicing gurun。(20)

《恰克图条约》签订后,清朝发给俄国的公文开始规范起来,dulimbai gurun一词虽继续在外交文书中广泛使用,但作为正式国号的daicing gurun也开始成为正式公文的标准用语,成为正式公文的标准用语。(21)到19世纪中叶以后,虽然清朝仍会自称中国,但在正式的外交文件中,开篇均书写国号“大清国”,落款时间前亦添加“大清”字样。(22)这表明,清朝的对外交往完成了从“皇帝”到“国家”的历史转变,逐渐开始有意强调其国号。

二、中央欧亚的竞逐与amba daicing gurun的使用(23)

16世纪未到19世纪中叶,清朝的对外关系经历了由“皇帝”到“国家”的历史性转变。在此背景下,清朝统治者面临地缘政治及国际局势的变化,跳脱出传统朝贡体制的窠臼,在外交文书中逐渐采用amba daicing gurun表述,以构建符合自身利益的国际秩序。本节将追溯这一外交实践的缘起及实施的历史过程。

17世纪后期至18世纪中叶,清朝与俄罗斯、蒙古准噶尔部(以下简称“准噶尔”)在中央欧亚(Central Eurasia)展开长期博弈,其结果不但直接形塑了边界与边疆,还在某种程度上影响了清朝的外交实践及其对国际秩序的构想。在清朝统治者眼中,清朝对准噶尔是“平叛”,准噶尔统治者则被视为残暴不仁、忘恩负义之徒。但双方之间的关系远比清朝官方史学所叙述的更加复杂。(24)雍正帝曾宣称:“得尔(准噶尔)土地、人众、部属,与我大国(amba gurun)亦有何补益?噶尔丹策零则称:“倘若无取我准噶尔之意,劳师数年,乃为儿戏乎?”(25)事实上,早在康熙时期,清朝即以“大国”(amba gurun)之威来震慑准噶尔。雍正以后,大国”表述被更加频繁地用于同准噶尔的交涉。很多时候,“大国”成为清朝的代名词。乾隆帝就曾向准噶尔人宣称:“我大国与尔准噶尔和好与否,定界与否,原实无关体要者。”准噶尔人亦用“大(26)国”直接指称清朝。

但是,与频频以“大国”自称相左,当时清朝文书提及国号daicing时,并未冠以amba一词以示威严。康熙三十七年,纪念战胜噶尔丹的碑文开篇即写道:daicing gurunihawangdi,aletig'aldan be dailame mukiyebume genefi(大清皇帝讨灭厄鲁特噶尔丹),“大清”仍是传统写法。(27)同样地,乾隆五年清朝与准噶尔所定贸易章程中,清朝仍只写作daicing gurun。(28)这种情况直至乾隆帝征讨准噶尔前夕才发生改变。

18世纪50年代,随着准噶尔陷入内乱,乾隆帝开始转变对准噶尔的战略方针。乾降二十年在得到归降的阿睦尔撒纳等人帮助后,乾隆帝力排众议,果断出兵伊犁,最终平定准噶尔汗国。在这一过程中,清朝统治者开始有意在文书中改变国号的书写方式,以向中外凸显清朝的权威。乾隆十八年底,“三车凌”部刚归降不久,乾隆帝即表明无意与准噶尔开战:“近日准夷内乱,堂堂天朝,固不肯乘衅发兵攻取”,其中“堂堂天朝”一语,满文仍写作musei amba gurun(我大国)(29)但次年年初,乾隆帝开始在谕旨中自称“天朝”为amba daicing gurun;年末,乾隆帝向中外宣示准备用兵准噶尔时,进一步宣称:amba daicing gurun dorgi tulergi be emu obume uherilehe(大清国中外一统)。(30)直至阿睦尔撒纳叛乱期间,清廷亦以amba daicing gurun自称。(31)由此可见,自乾隆十九年以后,amba daicing gurun已然成为清朝宣扬国威的正式用语。

平定准噶尔汗国后,清廷无须再对准部宣扬国威,但amba daicing gurun一语却被保留下来,成为清、俄交涉时的重要外交用语。乾隆二十一年达瓦齐被擒后不久,阿睦尔撒纳反叛,大批准部属人逃往哈萨克、俄罗斯等处。此时清朝携覆灭准噶尔之威,开始对俄国施加压力,逼迫其交出逃人。在此背景下,理藩院对发给俄国的外交文书亦出现变化。乾隆二十一年六月,理藩院行文俄国枢密院,要求将乌梁海逃人遣返移交清朝,咨文首句写道:amba daicing gurun itulergi goo de dasara jurgani bithe,oros gurunisanat yamun de unggihe(大清国理藩院咨行俄罗斯国萨纳特衙门)。(32)自此以后,凡清朝发往俄国的外交文书,均于国号daicing前冠以amba一词,蒙文也一并改称yeke daiǎing ulus,以凸显对俄罗斯的优势地位。(33)

乾隆朝的这种外交实践,改变了《恰克图条约》以来两国间外交文书体例的惯例,也使俄国在清朝统治者所构建的政治秩序中居于不利地位,具有深远影响。但是,将amba一词冠于国号之前,却并非乾隆朝的创举,而是有其漫长的历史渊源。

事实上,国号前加“大”并非无史可循。最著名者,为成吉思汗所建立之蒙古政权,先后有“大蒙古国”(Yeke Monggol Ulus)与“大元”(DaiÖ������n)国号。(34)此后朱元璋所建立之政权,亦以大明”为国号。这些历史先例,加之政权间力量的鲜明对比,促使努尔哈赤、皇太极多次以ambanikan gurun、amba daiming gurun、amba ming gurun、yeke daiming ulus等称呼明朝。(35)不过随着清朝壮大并入主中原,这些记录则多被修改为daiming gurun、ming gurun,有意将作为大国”的明朝降格为同后金/清对等的政权。(36)

后金政权对明朝的称呼,反映了其统治者对不同政权(势力)在区域秩序中所处地位的一种直观认识。因此,当后金/清势力壮大后,也开始在自己的国名前冠以amba一词。据《实录》记载天命十一年(1626)后金致书袁崇焕时,曾自称amba manju gurun(大满洲国)。(37)不过这可能并非原始记录。《满文原档》显示,皇太极时期,曾有将amba aisin gurun涂改为amba manjugurun的做法。(38)无论如何,这些都表明当时已有在国名前添加amba的做法。

崇德元年(1636),皇太极改国号为daicing(大清)。尽管汉文“大清”可能与“大元”“大明的历史传统有密切关联,但满文国号已成独立词汇,并非如Yeke Mongqol Ulus一般之表述,本身不包含amba之意。因此,若使daicing尊于其他国号,仍须冠以amba。崇德六年,与清军作战的蒙古贵族诺木齐吴巴什等降清,其降书中有amba daicing gurunigeren amba ajige beile se(大清国大小诸贝勒)一语,这或许是现存amba daicing gurun出现最早的记录。(39)不过绝大多数时候,清朝对内外仍仅自称daicing gurun/daič�������ing ulus,而其他国家的国名(zi ben gurun、ho lan gurun、da si yang gurun)前也未见有冠以amba者,(40)“大”国称谓一时间退出了历史舞台。

康熙、雍正时期,随着清、俄交涉日益增多,“大”国之称重新出现,这也为后来乾隆朝的外交实践奠定了基础。清、俄两国官方接触之初,清廷尚未重视国号。顺治十二年(1655)首份给沙皇的敕书,其开头写道:daicing gurun ihawangdi hese,oros gurun i cahan han de wasimbuha(大清国皇帝敕谕俄罗斯国察罕汗),其中daicing一词并未抬格。(41)相较而言,彼时清朝更在意皇帝尊号问题,并不在外交文书中有意提及国号。(42)但随着两国交往加深,以及俄国来文中不断强调国号,清朝的外交文书也开始书写国名,以至于为了凸显清朝的尊贵地位,出现了ambadulimbai gurun、amba gurun、dulimbai amba gurun等多种用法。(43)但是,相较于一度流行的amba dulimbai gurun(大中国)表述,amba置于国号daicing之前的用法出现却较晚。雍正五年,清、俄签订《恰克图条约》。俄方所刊布的满文本中,“大清”被写作daicing guru但策零所奏条约,订约者头衔则为“一统天下之大清国(amba daicing gurun)皇帝所属议政大臣、吏部尚书、内务府大臣查弼纳”。(44)这应是amba daicing gurun首次出现于外交文书中。两年后、雍正帝遣使祝贺俄皇即位,理藩院发给俄国的咨文写道:amba daicing gurun itulergi goo be dasara jurgan i bithe.oros gurun i sanat yamun de unggihe.juwe gurun i huwaliyasun doroi meni,elcin takūraha jalin(大清国理藩院咨行俄罗斯国萨纳特衙门,为两国友好之谊,派遣使臣事)。(45)amba daicing gurun正式出现于理藩院咨文中。但该咨文与乾隆时期的咨文有所不同,amba daicing gurun并未抬格,亦未成为后来的外交惯例。(46)直至18世纪中叶后,amba daicing gurun才成为清、俄交涉时的通行用语。

清朝统治者何以在乾隆朝改变原先的外交实践,采用amba daicing gurun用语?这与18世纪中叶后清、俄在中央欧亚竟逐的地缘政治及清朝国内的政治文化有密切关联。随着准噶尔覆灭,清朝的声望达到新的高度,“天下共主”成为反复宣扬的政治理念。与此同时,俄国并不处于以清朝为核心的朝贡体系之内,乾隆帝也承认俄国亦是“大国”。(47)但实际上,清朝并不愿与俄国平起平坐,不过当外交文书逐渐开始从“皇帝”过渡到“国家”时,单纯书写国号daicing,已不能与oros形成区隔。于是,amba+daicing gurun表述成为清朝外交实践中的选项,从而可将俄国纳入其建构的政治秩序之中。

清朝的这种做法虽是单方面的外交行为,但俄国很快便意识到其中的政治含义。俄国人很清楚,Дaй-ЦиHЪ(大清,daicing)与BenИKaroДaйцuH(amba daicing)之间存在差异,amba是国号“大清”的修饰语,而非国号的一部分。(48)18世纪,俄国由于自身实力并不足以挑战清朝因而有意忽视清朝来文中的amba daicing gurun用语,并未进行公开争辩。与此同时,俄国发给清朝的满、蒙文咨文,仅书两国国号,不曾于任何一方之前冠以amba(或veke)一词。俄文咨文亦只书写Pocciйcкaro和Дaйцинcкoro,不曾添加Beликaro一词。(49)进入19世纪后,随着俄国实力进一步提升,俄方来文开始试图突破这种外交文书体例。当时的外交文书中不但出现过amba oros gurun与amba daicing gurun,甚至某些咨文只在俄国国名前添加amba,而将清朝国号仅书写为daicing gurun。(50)面对俄方的“逾矩”,处于守势的清朝并未加以谴责,只能默认这种行为,并在抄录俄国来文时依清朝的文书制度加以删改。(51)

清朝在对俄外交文书中采用amba daicing gurun的另一重要原因,则是借助国内文书体例来形成政治权威。依清朝惯例,凡有“大”字者,可抬格书写,以示尊崇。(52)对国号而言,daicing前冠以amba,亦可使之在外交文书中抬写,从而尊于俄国(oros)国名。反之,daicing-词本身虽可抬写,但亦多有未抬写者,(53)若不添加amba而直接抬写,则可能引起外交纠纷,事实上,清朝抬格国名的做法,很早便引起了俄国的注意。在19世纪初的内部报告中,俄国官员曾多次提到,清朝官员将其国名抬写而“不把俄罗斯国家的称号抬格”。(54)不过直至19世纪中叶前,这种做法并未引起大的冲突。然而,随着中外交往扩大,欧美各国已经意识到这种抬格制度在外交文书中所造成的不对等。《天津条约》《北京条约》签订后,各国开始通过外交途径,解决外交文书中与清朝国名不对等的现象。特别是英国,曾多次对清朝不在英国国名前加“大”亦不抬写表示不满。(55)部分清朝官员虽认为“抬写大英国等字”早在条约中成为惯例,但传统思维和文书制度仍根深蒂固,因此只能向各国解释:“上谕系专谕中国臣民,例不抬写,若国书则无不抬写。即如历次国书内,两国君上,彼此均系抬写。而某大国字样,亦系抬写。况各国条约内所刊,尤足为凭,何致疑有尊卑?”(56)清朝官员的解释,反而表明了抬写国名所暗含的政治寓意。

三、“大”(amba)国之尊:一种弱者的回应

18世纪中叶,清朝统治者虽在对俄外交文书中将amba一词置于国号前,以尊于俄国,但直到19世纪中叶后,清朝的外交文书才更加普遍地使用amba daicing gurun表述。然而此时清朝已远非乾隆时代一般强盛,故这种外交实践更多体现的是作为弱者的清朝对西方入侵的回应,而非抱以天朝上国”心态的狂妄自大。

鸦片战争后,清朝虽无力再与欧洲列强一争高下,但统治者并未就此放弃原有的国际秩序框架。道光二十二年(1842)签订的《南京条约》,其正式版本虽称两国为“大清”“大英”,但为存天朝体制,清朝内部版本仍将“大英”改为“英国”。(57)类似情况还发生在法国和美国身上。法、美两国与清朝签订的条约均自称“大佛兰西国”“亚美理驾洲大合众国”,但清朝君臣并不接受其国名前加“大”字,仅称之为“佛囒哂国”“亚美理驾洲合众国”。(58)

这一时期,尽管与其他国家在汉译国名上有所争议,但“大清”本为清朝国号,故尚难表明清朝欲以“大”国之姿凌驾欧美诸国之上。道光二十四年《望厦条约》谈判期间,耆英起草的满汉合璧国书,则可清晰反映出,当时清朝尚无在外交文书中使用amba daicing gurun的意识。耆英与美国代表谈判期间,为了“羁縻”美国,曾请求道光帝颁给美国满文诏书。(59)该国书汉文版开头写道“大皇帝问伯理玺天德好”,并未提及国号,但满文版则写道:daicing gurunihawangdi fonjime be lii hi tiyan'de saiyūn。(60)“大清国”依旧为传统写法,并未添加amba,而美国国名亦止写作ho juweng gurun(合众国),“大”国之称未出现在两国文书往来中。虽然如此,耆英所拟国书仍有重要意义。首先,该国书的体例为满汉合璧形式,开晚清满汉合璧国书之滥觞;其次,该国书虽被称为诏书、敕谕,然其内容与口吻已非传统的下行文书,更接近对等的外交文书;最后,在此国书之后,清朝先后于咸丰八年(1858)、咸丰九年致书美国总统,皆以耆英所拟国书为参考。(61)因此,道光二十四年之“诏书”,实为晚清后来的国书提供了借鉴和先例。

咸丰八年以前,清朝未再向其他欧美国家递送国书,中西往来文书,亦只有汉字而无满文本故难以得知清朝是否有意利用“大清”含义的模糊性,从而以“大”国之威凌驾于“外夷”之上。唯有清、俄交涉,双方往来仍以满、蒙文为主。在这些外交文书中,可以明显看到清朝外交实践中的'大”国意识。但是,清朝对俄国彰显的“大”国身份并不具有统一性。一般而言,理藩院(实际为军机处)和库伦办事大臣所拟咨文,多将清朝写作amba daicing gurun,但其他边疆地区的官员与俄国交涉时,则无在国号前冠以amba的习惯。(62)

第二次鸦片战争,既是中外关系转变的重要时期,亦是清朝将amba daicing gurun全面用于外交文书的时段。通过这种外交实践,清朝得以建构一种特点鲜明、适应时局变化的国际秩序。首先,与对俄交涉不同,清朝在外交中开始广泛使用amba daicing gurun,并非出于历史渊源和文化传统,而是应对西方入侵的无奈之举。其次,“大”国之称使清朝在短时间内,在外交礼仪中占据优势,但很快其他国家亦被赋予“大”国身份,清朝的外交实践被各国普遍接受。最后,与传统的“大国”“天朝”等用语不同,amba daicing gurun作为外交用语,并未在《天津条约》《北京条约》签订后逐渐消失,相反经过一定修正,一直沿用至清朝灭亡,影响深远。

咸丰八年三月,在第二次鸦片战争爆发前,美国政府曾向清朝递交国书,希望能派公使常驻北(63)此前,美国代表已数次携带国书,但均未能收到清廷答复。这一次,面对英法的军事威京。胁,咸丰帝虽极度不满美国总统在国书中自称为朕,亦不接受派驻公使,但仍决定回复国书,以便安抚美国。军机处调取耆英所拟满汉文国书后,先拟定国书的汉文本,再由满屋译成满文,经桂良将国书转交美国代表。(64)

国书的汉文本依旧未写清朝国号,但满文本中则写道:amba daicing gurunihawangdi fonjime yamirigiya ho jung gurunibe lii hi tiyan'de saiyūn(大清国皇帝问候亚美理驾合众国之伯理玺天德好)。此处,清朝国号写作amba daicing gurun,而落款时间处的“大清”亦写作amba daicing。(65)值得注意的是,对比道光二十四年的国书,当时清朝国号前不但无amba,亦未进行抬写,但此封国书则抬写了清朝国号,从而在文书体例上尊于美国。这也是清朝对俄国以外的国家首次使用“大”国表述,表明清朝统治者意欲在失败的国际竞争中,继续维持国家尊严。

不久,清朝战败,被迫签订《天津条约》,国际地位更是一落千丈。在这种情况下,为了维护国家尊严,清朝君臣唯有继续自称amba daicing gurun。(66)在中俄《天津条约》中,清朝君主被称作“大清国(amba daicing gurun)大皇帝”,但由于新条约已规定两国行文“俱按平等”,故俄国君主亦写作“大俄罗斯国(amba oros gurun)专制君主、大皇帝”,两国国号也都进行了抬写。(67)与此同时,在蒙文、俄文条约中,俄国亦写作yeke oros ulus、BeликaroPocciйcкaro。(68)这标志着清朝开始正式认可俄国的“大”国之称。

但此时清朝仍未全面接受海外各国拥有“大”(amba)国称谓。中俄《天津条约》虽在两国国名前均冠以amba一词,但同年签订的《塔尔巴哈台议定赔偿条约》中,两国官员的头衔仍写作大清国(daicing gurun,Дaйцпcкaro)钦差塔尔巴哈台参赞大臣”与“俄罗斯国(oros gurun,Pocciйcкaro)钦命办事阿庚特”,唯在内部奏报中,清朝被写作amba daicing gurun。(69)此后清、俄文书往来,仍依《天津条约》以前的惯例,或仅在daicing前添加amba,或于两国国号前均不加amba。(70)直到咸丰十年《北京条约》签订,重申清、俄两国行文“彼此平等”,两国间外交文书体例的变更有了法律依据。但至该年年底,清廷才最终决定更改外交文书体例,以示双方对等。是年十一月底,色克通额奏报:

再,查从前奴才等与俄罗斯固毕尔那托尔(gubirnator)往来咨文,我大清国(amba daicinggurun)字样无不抬写。此次俄罗斯固毕尔那托尔给奴才来文内,其俄罗斯国(oros gurun)字样抬写,而我大清国(daicing gurun)字样未有抬写。查收到送来新定条约,亦隐约示意更改自大之旧制(fe durun)。嗣后大清国(amba daicing gurun)、大俄罗斯国(amba oros gurun)字样俱一体抬写,是否有当,伏祈圣主睿鉴训示降旨。为此谨奏请旨。咸丰十年十二月十一日奉朱批:已有旨。钦此。(71)

这是清朝内部少有的讨论amba daicing gurun用语的记录,也标志着新的外交文书体例真正开始践行。自此以后,在外交文书之中,凡提及国号时,清朝常以amba daicing gurun自称,而外国国名前亦被冠以amba之称,并被抬格。(72)即便是过去被认为“小国”的朝鲜和日本等国,清朝亦在外交文书中称其为大韩国(amba han’gurun)、大日本国(ambazi ben gurun)。(73)值得注意的是,尽管英国曾因清朝文书中未将英国写作大英而不满,日本也曾省略“大”字而将清朝称为“清国”,(74)但绝大多数国家只在意汉文外交文书中国名的写法,而用外文写就的外交文书,与清朝“大”国之称的外交实践更进一步趋向“中国认同”。例如,中美《蒲安臣条约》分别称中美为the Ta-Tsing Empire和the United States of America;中瑞《通商条约》称两国君主为His Majesty the Emperor of China及His Majesty the King of Sweden。(75)与此同时,在外交实践以外.清朝多数士人仍不接受将各国国名抬格,也不愿在其国名前添加“大”字,内、外之间存在一道明显的政治和文化鸿沟。(76)

可见,晚清时期,清朝在外交文书中普遍使用“中国”(dulimbai gurun)自称。dulimbai gurun表述与amba daicing gurun表述有一定差异,但从语言学与政治实践层面,丰富了中国认同。dulimbai gurun常出现于外交文书的内文中,通常不用于开端和落款时间处,而且dulimbai gurun既不冠以amba一词,亦不抬写。关于晚清外交文书中dulimbai gurun的用法问题,因不在本文讨论范围内,故不再展开。

四、余论

17-18世纪,随着欧亚大陆的商品、人员、知识交流网络不断扩大,全球性的联系也日益增强,这导致清朝面临着与明朝截然不同的国际环境,其外交实践也产生诸多新的特点。正是在此背景下,清朝统治者除了在外交文书中使用众所周知的“中国”自称外,还在国号daicing前冠以amba一词,以因应地缘政治和国际局势的变动。

amba daicing gurun体现了清朝的自我表达与外交实践方面中国认同的灵活性。对内而言,amba daicing gurun促使官方和民间在原有国号daicing的基础之上,对“本朝”称谓有了新的表达,而这与汉文中常见的“大某国”并不完全相同,更能彰显清朝的“大”国之尊。

此外,amba daicing gurun也影响了满文之外其他语言文字对清朝的称呼。皇太极改国号后的很长一段时间内,蒙文同满文一样,仅称清朝为daič�������ing ulus。但随着清朝在外交文书中不断自称amba daicing gurun,蒙文中亦开始出现yeke daiing ulus的用法。不仅如此,蒙文于国名前冠以yeke一词的用法在清朝灭亡后仍然沿用。1915年,中、俄、蒙三方签订协约,其中中国写作、eke dumdadu irgen ulus(大中华民国),俄国写作yeke oros ulus(大俄罗斯国)。(6)察合台文对清朝的称呼,也同蒙文一样受到满文表述的影响。在察合台文中,dāching(大清)本为一个词汇,但在晚清条约中,却仿效满文而写作ulugdāching(即amba daicing之意)。(1)对外而言,amba daicing gurun则为清朝传统的外交实践提供了更加灵活的选项。在传统“中华天下秩序”中,中国始终处于唯一的核心地位,无论是藩属还是互市之国,都不能与清朝相提并论。然而,国际政治的复杂性已远非传统的“天下秩序”所能包含,清朝统治者亟须构建一种新的去中心化、等级差异模糊的政治秩序,于是amba daicing gurun开始出现于外交文书之中。通过使用“大”国之称,清朝既淡化了传统中外关系中的华夷色彩,又未脱离“有小国之君,有大国之君,有天下之君”的传统观念,(2)努力使中国在鸦片战争以后得以继续保有“大国”身份,同时不致因尊卑问题引起外交纠纷。在从传统到近代的过程中,中国认同亦得到了逻辑的调适与自洽。

参考文献:

Huang Xingtao.Chongsu zhonghua:jindai zhongguo“zhonghua minzu”guannianyanjiu(Reshaping China:a study of the concept of“Chinese Nation"in modernChina).Beijing:Beijing shifan daxue chubanshe,2017.

Lhamsuren Munkh-Erdene,The Taiii Government and the Rise of the Warrior State:The Formation of the Qing lmperial Constitution,Brill,2021.

Lin Shixuan.“Songbuchu yi liubuzhu de guoshu:Ji yuancang daqingguo guoshude manwen neirong,"Gugong wenwu yuekan(The National Palace Museum monthly of Chinese art) 386(2015).

Zhang Yajing.“Daqing guohao ciyuan yanjiu,"(Research on the etymology of the term“Great Qing")Qingshi yanjiu(The Qing History Journal) 3(2014).

注释等内容请参考原文。

文章转引自《清史研究》2025年01期。

|

.jpg)