|

18世纪末欧洲人的广州—澳门内河水道知识——西班牙商人阿戈特《水道图》的测绘及流播

朱思成

自18世纪中叶至19世纪中叶,无数外国商人通过珠江内河水道往返于广州和澳门,西班牙商人曼努埃尔·德·阿戈特(Manuel de Agote)便是其中一位。阿戈特于1787年12月来到广州,成为西班牙商馆的首位大班。在沿水道“上省下澳”途中,阿戈特逐渐萌生了绘制珠江内河水道的想法,并在9次航行与测绘后,于1792年初步绘制了《澳门与广州之间以小船航行的河流地图》,首次通过专题地图呈现了“上省下澳”所利用的水道。阿戈特于1796年最终完成了地图的绘制,绘制期间产生了众多版本,流散于中国澳门、英国、西班牙等地。本文即对各版本地图进行初步的解读与分析,厘清其测绘与流播的过程。

19世纪初,为了在自己的作品中说明珠江内河水道的地理情况,法国人小德金(De Guignes)、英国人约翰·里夫斯(John Reeves)与丹尼尔·罗斯(Daniel Ross)等人均不约而同地利用了《水道图》。后通过罗斯所绘的地图,《水道图》的身影开始频繁出现于西方地图中,主导了彼时西方地图关于珠江内河水道的绘法。可以说,《水道图》见证了外国商人在广州体制下“上省下澳”的历程,影响了18世纪末至19世纪中叶西方人有关珠江内河水道的认知。有鉴于此,本文最后对“上省下澳”的路线与制度略作探讨,以揭示“上省下澳”制度的地理背景与运行逻辑。

一、 水道通商与“上省下澳”

1841年3月10日,在停泊在澳门的“复仇女神”号(Nemesis)蒸汽铁甲战舰上,以义律(Elliot)为首的英国军官们准备谋划一次新的入侵行动,寻找一条有别于珠江主泓的新水道绕至广州城西南侧,以军事打击威吓广州的官员百姓。此时,一条内河水道(1)1进入了他们的视线:

这条通道从澳门直达广州,但迄今为止只有本地船只能频繁通过,事实上,其他任何船只都不被允许通过……这里必须指出,以前从未有欧洲的任何大小船只通过这条错综复杂的水道,而且中国人认为外国人无法进入,因为它河流纵横、浅滩密布,河岸上还有众多的坚固堡垒。或许,它几乎不能被视为一条确切的河流,但实际上可以被看作无数条水道中的一条,这些水道沿着中国的整条海岸分布,从四面八方都可以看得见;它们时而分离、时而聚合,有时与大型支流汇合,有时又甩开了支流,在这里与其他河流相交,在那里甚至还横穿它们……总之,尤其是对于广州周边的乡村而言,整个区域似乎被不断倍增的水道一次又一次地细分,这些水道形成了一种流动的网络,包围着它滋养与繁育的土壤。(2)2

上文描述的这条水道被当时的英国人称为“内水道(Inner Passage)”(3)3,在风帆时代,这条由无数窄浅河涌组成的水道能够阻挡一切想进入的大型帆船,但在蒸汽时代,它对吃水浅的蒸汽战舰已无能为力。3月13日,“复仇女神”号克服了所有地形阻碍,径直通过了这条水道,在接下来的2天半时间里,沿路击毁了清军的3处军营、6座炮台、9艘战船和115门大炮,使得沿线的防御设施全部瘫痪。(1)4

“复仇女神”号所入侵的这条水道便是本文研究的、连通广州与澳门的“珠江内河水道”,对于英国官兵来说,它是一条区别于珠江主泓的全新水道,但对于外国商人来说,这条水道却是他们利用了约300年的常行之路。

(一)大船通商时代(16世纪中叶—17世纪中叶)

16世纪中叶,珠江口洋面宽阔,香山等地作为岛屿还尚未与大陆相连,山岛、沙洲、河海共同构成了复杂的地理区域。由于众多岛屿的阻隔,由“香山岛”南端前往广州的水路路线便被分为了两条,一条位于“香山岛”西侧,以今日的磨刀门等地为入口,经由香山、顺德前往广州,其所利用的水道即“珠江内河水道”的前身;一条位于“香山岛”东侧,经由伶仃洋、狮子洋、珠江一线前往广州。这两条路线经由的水道都很深很宽,足以让大型帆船通过。

“香山岛”西侧水道通行大型商船的时期大致是16世纪中叶至17世纪中叶,利用这条水道的欧洲商人主要是葡萄牙人。16世纪中叶,葡萄牙人开始在广州海岸寻找通商机会,在他们尚未入居澳门之前,就已经利用西侧水道航行至广州进行贸易。(2)5在入居澳门之后,西侧水道也被葡萄牙人频繁地使用。除商人外,传教士也有利用这条水道的航行经历。1582年,罗明坚(Michele Ruggieri)和利玛窦(Matteo Ricci)搭乘渡船从澳门经由香山城前往广州。(3)61646年,毕方济(Francesco Sambiasi)一行人搭乘官船由澳门前往广州,也在香山城有过停留。(4)7除了文字记载外,地图更能直观地反映欧洲人对于西侧水道的了解。据郭声波考证,16世纪下半叶,欧洲人在地图上将“香山岛”画在了“珠江口”的正中心,正是因为他们知晓澳门有东、西两条水道通往广州,且这两条水道都可以被叫作珠江。(1)8

明末清初,崇祯、顺治两朝的禁令使葡萄牙人失去了前往广州贸易的资格,接连而来的禁海令使得广州的对外贸易基本陷入停顿状态,(2)9外商使用“香山岛”东西两侧水道的频率自然也大幅减少。

(二)小船“上省下澳”时代(17世纪末—19世纪中叶)

康熙二十三年(1684),清朝开放了广州等四口通商,络绎不绝的外国商船再次前往广州进行贸易,但其船只已很难进入沧海桑田的西侧水道了。此时广州至澳门一线的洋面已淤积成陆,由香山岛西侧前往广州的水道依旧存在,但因陆地分隔,其由河海交错的水道形态转变为无数条短浅的小型水道。这些小型水道虽然能允许小船通过,但无法满足大船的航行需求。因这些水道此时已成为西江、北江及珠江干流的一部分,本文将这些水道统称为“珠江内河水道”,以便与东侧珠江口洋面作出区分。

康熙二十四年,新成立的粤海关规定,来粤的外国商船必须走珠江口—珠江主泓一线的水道,由引水员带领,从澳门前往虎门口接受检查,再沿狮子洋、珠江而上前往黄埔岛进行丈量。(3)10此种规定不仅是为了加强对外商的管理,也是珠江内河水道不堪通行大船的客观因素所致。此时的珠江内河水道虽然已经失去通行大船的作用,但它依旧是澳门、广州之间重要的交通水路,供人乘坐小船往返。时人用“上省”指代从澳门前往广州,用“下澳”指代从广州前往澳门,来往广州和澳门之间便被称为“上省下澳”。(4)11如此称呼,大抵是因为前往广州需要逆流而上,前往澳门则是顺流而下。如果粤海关的管理体制保持不变,广州、澳门的外国商人仍能选择通过东侧或西侧的水道上省下澳,但自18世纪中期开始,情况发生了转变。

大约在“一口通商”制度开始时,粤海关全面加强了对广州、澳门外商的管理。为了限制与监管外商在省澳之间的流动,粤海关看中了河网复杂、岗哨密布的珠江内河水道,要求广州外国商馆的成员必须在非贸易季节离开广州返回澳门,且在往返时必须租用拥有特许执照的中国帆船(官印船)(1)12在内河水道上航行,不得通过珠江口洋面往返。另外,一般的商船水员只能在黄埔岛驻留,不能进入广州城腹地,更无资格使用珠江内河水道。在粤海关的要求下,外商每年都需要在贸易季节(夏季)“上省”,前往广州城西郊的十三行,在非贸易季节(冬季)“下澳”,回到位于澳门的本国办事处“住冬”。

外国商人视“上省下澳”为惬意的事,把这段旅程当作短期的度假,十分享受由河涌、稻浪、村落共同组成的田园风光。(2)13然而,他们对“上省下澳”制度的烦琐与腐败却是“深恶痛疾”。以“上省”的流程为例,如果一位外国商人意欲“上省”,首先需要委托澳门理事官(Procurador)向澳门同知禀明情况,澳门同知批准后将“上省牌照”(Chapa)发放给澳门理事官,再由理事官转交给外商本人。这种牌照类似于通行证,写明了外商的名字及携带物品。(3)14同时,澳门同知还会通知水路上的各个关卡,告知往来人员的信息。外商拿到“牌照”后,必须在水路沿途的几处关卡靠岸,将牌照交给胥吏进行查验。最后,因牌照不得多次使用,外商在返回澳门时需要将牌照上缴。(1)15凭借检查的权力,各关卡的胥吏往往借此勒索敲诈,将私财收入囊中,使外商每一次航行都需要破财免灾。自1759年英商洪任辉北上“告御状”、1793年马戛尔尼使团来华直至1840年鸦片战争爆发,外商对于勒索行为的抱怨与申诉从未停止,粤海关监督也频频发布禁令,但作用十分有限,往往是人走政息。(2)16

在约300年的历史中,数不清的外国商人曾在珠江内河水道上航行贸易,利用这条水路的频率非常高。但1841年3月,当复仇女神号侵入这条水路时,英国军官仍感叹道:“尽管欧洲人将这里视作度假的好地方,但他们对于这个地区的了解却是惊人得少。”(3)17实际上,如果他们看到了一幅由西班牙人绘制的“珠江内河水道地图”,就不会再发出这种感慨。

二、 阿戈特与《日记》中的《水道图》

(一)阿戈特与广州、澳门

绘制“珠江内河水道地图”的西班牙人名为曼努埃尔·德·阿戈特(1755—1803),在中文史料中被称为“万威”。(4)181755年,阿戈特出生于西班牙北部巴斯克地区(País Vasco)的海边小镇赫塔利亚(Getaria)。1779年,24岁的阿戈特放弃了原有的镇议员身份,成为一家贸易公司的职员,开始了他漫长的航海生活。至1786年,阿戈特跟随船队游历了美洲和亚洲的海岸,参与了多次跨洋航行,从利马(Lima)到马尼拉(Manila),从澳门到阿卡普尔科(Acapulco),都留下了他的足迹。

1786年,阿戈特加入了成立不久的西班牙皇家菲律宾公司(Real Compañía de Filipinas),后跟随西班牙海军军官及探险家马拉斯皮纳(Alejandro Malaspina)进行了世界范围内的商业航行,并在船上绘制了许多地图。1787年11月,阿戈特来到了马尼拉,成为菲律宾公司派驻中国的首位大班,前往中国澳门和广州进行商业活动。驻留中国期间,阿戈特在广州西关创立了西班牙商馆,全权负责西班牙在广州、澳门的贸易,与潘有度(PankekuaⅡ)、蔡世文(Monkua)等洋商建立了商业联系,与在华西人也有密切的交流。1796年12月,阿戈特离开中国返乡,其后,他担任了家乡赫塔利亚的镇长,直至1803年逝世。(1)19

阿戈特有写日记的习惯,从1779年至1797年,他共留下了19本日记,每本日记200页左右,内容包罗万象、十分丰富。他的前期日记(1779—1787)多涉及航海的观测记录与路途中的见闻,后期在中国时的日记(1787—1795),即广州澳门日记,则包含了大量商业信息和社会观察,值得进行深入的整理和挖掘(以下简称《日记》)(2)20。

(二)藏在日记中的《水道图》

除海员与商人的身份外,阿戈特同样是一位十分出色的制图师。海上生涯刚开始时,他就尝试在航行中绘制各式地图,至1797年海上生涯结束时,他绘制的区域已遍布各大洲大洋。阿戈特所绘的地图多保存于他的日记中,也有部分保存在西班牙、葡萄牙、英国、中国澳门等地的图书馆、博物馆与档案馆中。1792—1796年,阿戈特在中国绘有两幅广州、澳门地区的地图,一幅名为《澳门与广州之间以小船航行的河流地图》(Plano del rio el qual se navegan con embarcaciones menores entre Macao y Canton)(以下简称《日记》版《水道图》),保存于1792年日记中;(1)21一幅名为《葡萄牙人殖民地澳门城市地图》(Plano de la Ciudad de Macao Colonia de los Portugueses)(以下简称《澳门图》),保存于1793年日记中。(2)22

本文所研究的《日记》版《水道图》来源于阿戈特1792年《日记》中的折页,据笔者估测尺寸为65厘米×40厘米。地图的地理主体部分由黑红两色绘成,黑色代表阿戈特亲自测绘的部分,红色代表借鉴自前人地图的部分,地图右上侧被标题与文字说明部分占据,最左端标注了纬度,最上端标注了以巴黎子午线与耶罗(El Hierro)子午线为基准的经度。这幅专题地图聚焦于上省下澳所经的内河水道,标注了沿线的40余处地名,大体确切地画出了上省下澳的航行路线。限于珠江口地区复杂的地理环境,这幅地图未能完整反映当时的水道情况,但它为还原上省下澳水路提供了第一手史料,且比以往的文字史料更为直观和准确。此外,阿戈特每年的日记对珠江内河水道做了文字描述,主要记录了航行经过、周边地物和旅程费用,尤以1787年的初次航行记录最为详细,可作为补充性的“图说”(详见附录)。

(三)好奇而生的“无用之图”:《水道图》内容详析

《水道图》初映眼帘,读者的目光不免被图中密密麻麻的说明文字所吸引,它们详细介绍了阿戈特绘制地图的动机与经历。未曾想到,阿戈特在开篇写道:“我认为我展示的这张地图几乎没有用处……我做的这项工作只是出于好奇,但我相信它将会被认可。”为何阿戈特绘制了一张如此详备的地图,却说这是一幅“无用”之图呢?仅凭好奇心,绘制者又如何完成一幅地图呢?下文将详析地图中的文字部分以回答这一问题。

1. 标题与题献人小德金

《水道图》的标题提供了地图的名称、绘制人、题献人、绘制地点等关键信息:

澳门与广州之间以小船航行的河流地图,由菲律宾皇家公司大班曼努埃尔·德·阿戈特绘制,献给德金先生,法国国王陛下的代表与巴黎科学院的通讯员,于广州及澳门。1792年。

标题中特意强调“以小船航行的河流”,即是与东侧“以大船航行的河流、洋面”作出区分,以说明西侧珠江内河水道的特殊性。

此外,需要特别说明《水道图》的题献人“德金先生”,即小德金(Chrétien-Louis-Joseph de Guignes,1759—1845)。他是法国汉学家德金(Joseph de Guignes)之子,自幼跟随父亲学习汉文。1784年,他来到中国,先后担任广州法国商馆随员及法王在广州的代表。1794—1795年,他曾随荷兰使团进入北京觐见乾隆帝。他于1797年离开广州,1801年返法。1808年,他根据自己在中国的经历出版了《北京、马尼拉、毛里求斯岛游记》(VoyageàPékin,Manille et l'Ile de France)(以下简称《游记》)一书,介绍了他在广州、澳门、北京等地的见闻。(1)23

阿戈特与小德金之间交往甚密,两人曾就《水道图》和《澳门图》的绘制展开合作,因小德金为《水道图》提供了部分有价值的地理信息,为表示感谢,阿戈特便将《水道图》题献给了他。至于两人在《水道图》上展开了何种合作,阿戈特在地图的注释二部分中进行了详细说明,留待下文展开。

2. 文字说明

标题之下,阿戈特用“说明”详细介绍了他绘制《水道图》的过程:

鉴于我坚信的这种情况,即没人能在没有通行证也不乘坐中国船只的情况下进行这样的旅行,我认为我展示的这张地图几乎没有用处。不过,我做的这项工作只是出于好奇,但我相信它将会被认可。

我从1787年开始绘制这张地图,在每次旅行中(到现在1792年已有9次)我都试图纠正可能犯的错误,这种工作是必不可少的,因为欧洲人不被允许在路途中跳上陆地,也不被允许拖延片刻以测定方位。在航行过程中我已经做了的事是,随着船只的行进推算路程。由于大风或小风、涨潮或落潮,这种奇幻的测量过程是可能出差错的(因为是在河里进行的),因而有必要在其他旅程中一次、两次及四次地验证那些方位点。终于在今年,就像人们常说的,我添上了最后一笔,完成了地图的绘制,结果在纬度上出现了5分的误差,使得测量的纬度小于澳门和广州间实际的平均纬度(根据最佳的观测结果)。只要在航行中注意不同的航向,纬度上的小误差并不会影响这幅地图的精确性。我已经将5分的误差分配在整幅地图上,最终澳门和广州之间的纬度坐标都是正确的。

澳门的天文纬度,根据1791年在巴黎印刷出版的知识:22°12′44″。

广州的天文纬度,来源同上:23°8′9″。

月球冲日、合日时,澳门港内满潮的时刻:9时52分。

澳门的天文经度,根据巴黎的子午线、1791年时的知识:111°15′。

同上,广州【的天文经度】,根据同样时期的知识:110°42′30″。(1)24

《水道图》说明的内容十分丰富,正文部分包括了测绘动机、测绘过程、误差调整和经纬度信息。在阿戈特笔下,“好奇心”是绘制《水道图》的主要动因。如上文所述,在18世纪中叶至19世纪中叶的“广州贸易”体系中,外国人中只有商馆成员及少数重要人士能够经由珠江内河水道“上省下澳”,一般外国人只能够经由珠江主水道前往黄埔岛驻留。此外,利用内河水道的外国人并不能随心所欲地航行,他们必须在获得粤海关的特殊许可后,搭乘中国船只进行航行,航行的方向也完全掌握在船夫手中。由上可知,对于大部分来粤的外国人来说,珠江口及珠江主泓的地理信息远比珠江内河水道的地理信息重要,所以阿戈特才会认为《水道图》“几乎没有任何用处”,毕竟在他的时代里,大部分的在华外国人是没有机会使用它的。明知绘图是“无用的”,但阿戈特的“好奇心”还是占了上风,促使他把这一地区的地理情况测绘出来。一个不远万里来到异乡的人,看到异乡未见过的摇橹风帆与水乡风情,又怎会不想将它们记录下来呢?只不过有些人是用文字,有些人是用图画,而阿戈特作为制图师,将眼前的风景绘制成了地图而已。

就绘制过程而言,阿戈特试图增加校准的次数以弥补测绘精度上的不足。或是出于好奇,或是出于制图师的本能,阿戈特于1787年12月初次“上省”时,已开始留心记录沿途的地理信息,并在1787年《日记》中详细记述了沿途景观、水路里程及花费时长(详见附录)。不过,由于缺乏在内河水道上停留的机会,他只能随着船只的行进推算和记录重要的地理信息。其后,他又进行了8次类似的航行,多次对重要的方位点进行校正,以保障测量的精度。(1)25尽管阿戈特无法停船进行精细测绘,但多次的航行和校准,使得《水道图》的绘制精度大大提升,足够船只导航使用。

3. 注释一

阿戈特在文字说明的主要部分后添有两处注释,注释一解释了绘制“三山水道”的原因:

注释一:我得提醒说,从位于广州以南约两里的凤凰(Fungoc)塔(2)26开始,河流就分为了众多分支,其中有两条的终点通向紫坭(Chinai),但它们同时汇入了紫坭背面的林岳(Lungo)村。三山(Sam-sam)水道(3)27是这幅图中标出的一条水道,之所以不标出另一条水道,是因为我很多次都是在夜里经过它的,我不能很好地标出它。我获得了两次机会标出这处三山水道,我对此很满意。(4)28

注释一的大意为,从凤凰塔开始,有两条水道通往林岳村和紫坭,因为阿戈特只对其中的三山水道进行过较为精确的测绘,故只在地图上画出了三山水道。但在《日记》版《水道图》中,可以明显在同一位置看到两条水道,与注释一相矛盾,一条沿凤凰塔西侧的三山水道到达三山,再转向东南到达林岳;一条沿凤凰塔西南侧径直通向林岳。(1)29实际上,凤凰塔西南侧的水道是阿戈特在写下注释一后绘制的,证据来自旁边的注释:“我绘制此水道于1793年。”由此可知,在1792年阿戈特写下注释一、画出“三山水道”后,又经过测绘,在1793年把另一条水道绘制在了图上。(2)30此时,因为地图上已有两条水道,注释一已经与地图产生了矛盾,故阿戈特在注释一上打叉,表示删除之意。

4. 注释二

注释二叙述了小德金测绘的过程,图中对应部分由双色绘制,珠江内河水道部分以黑色绘制,珠江口洋面部分以红色绘制,由水道通向洋面的四处河口分别标有字母A、E、D、C(由下至上),小德金航行的路线以黑色点状线及字母B标出:

注释二:本图的题献人德金先生在今年9月完成了这次航行,他向我保证【记录】是非常准确的。由于突如其来的风和水流,他的船只不得不从我标记的河口(点A)向东航行,之后他们不得不按照字母B所示的航线航行,随后返回并进入河口C,继续走通常的航路。我确认了图上字母D和E的精确性,并凭着兴趣标出了虎门(Boca de Tigre)及其他一些已知的、在古地图上可见的点,尤其是赫达特(Huddart)先生在1786年绘制的地图上的点。为了使他的知识和我标出的河口相协调,也为了不弄混图上的点和其他事物,我用红色的墨水标记了前人已经绘制的事物,用黑色墨水标记出了我的成果。最后,如果根据去年1791年的天文观测成果来计算澳门和广东之间的经度差,便会得到32′30″的结果,这与本地图是相符的,会得到30′30″的结果,是因为我犯了一个小错误。

注释二说明了小德金对于阿戈特绘制《水道图》的帮助,以及图上红色部分的来源。1792年9月,小德金经由珠江内河水道“上省”,却在途中因为意外偏离了预定的航路,对于这一段经历,小德金在他的《游记》中有详细记载:

我们几乎没有航行前往过【A点】东方的水道。我只在1792年年底去过那里,因为当时【A点附近】的风很小,舢板船的船夫们为了避开无风的水域而航向水面宽阔的地方。……水道南方的河岸毗邻着群山,低地上满是居所。在水道中航行3里格后,我的船离开了这片土地,然后我发现了龙穴岛(Lankeet)、淇澳岛(Keou)和伶仃岛(Lintin)。接着风充盈了起来,中国船夫接连转向北侧和西北侧航行,在低地之间穿梭。之后,他们回到了通常的航路,位于潭州(Tanchan)附近。(1)31

由上可知,珠江内河水道上的航行非常依赖风力,在无风的情况下,船夫只能借道珠江口宽阔的洋面进行航行。小德金恰巧碰到了无风的情况,由内河水道进入珠江口,在目睹了珠江口的标志性地物后又返回了内河水道。他的这一意外发现让阿戈特确认了自己所绘制的珠江内河与珠江口洋面是连通的,且连通的水道位于图上的A、C、D、E四点。在当时,约瑟夫·赫达特(Joseph Huddart)(2)32等人已经较为精确地测绘了珠江主泓及珠江口地区,如果将《水道图》与前人绘制的地图相拼合,就能在一张地图上完整地绘制从澳门到广州的地理区域。于是阿戈特采用“古朱今墨”的方式,在《水道图》中用红笔勾勒出了前人的部分测绘成果(主要利用了赫达特的地图),并与自己的测绘成果相拼合,完成了今日所见《日记》版《水道图》的基本形态。

5. 初步完成绘制的时间

《日记》版《水道图》位于1792年《日记》中4月部分末尾粘贴的折页上。单凭地图在《日记》中粘贴的位置,尚不足以推定它初步完成绘制的时间。但结合《日记》中的文字信息,有理由推测这版地图初步绘制于1792年4月。

根据阿戈特书写日记的习惯,一个月部分的日记结束后,如果纸上留有大片空白,他不会翻页进行下一个月日记的书写,而是会在同一页纸上继续进行书写。但1792年《日记》中,这幅地图的前页为空白,没有文字内容,这说明阿戈特是有意把地图插入和粘贴在《日记》4月部分之后的。另外,阿戈特在地图前两页的《日记》正文部分(也是4月部分的末尾)写了一段说明:

一张包含了在澳门和广州之间供小船航行的河流地图,我为了这张图花费了4年时间进行旅行,以力求达到最高的精确度。请原谅我没有做任何的事前说明,因为我认为把说明部分和地图放在一起是很有必要的。(1)33

由此可见,阿戈特有意在《日记》的4月部分后展现这张地图,而且他经过考虑,没有把对地图的详细说明写在日记的正文部分,而是直接写在了地图上。综上,有理由推测阿戈特是在1792年的4月初步完成了《日记》版《水道图》的绘制。其后,他又持续对《水道图》进行了修改,直至地图成为今日所见的形态。

三、 阿戈特所绘的各版本《水道图》

包括《日记》版《水道图》,本文已知世界各地所藏阿戈特所绘《水道图》共有8个版本。这些版本是阿戈特一人所绘,有必要对它们进行逐一梳理与介绍,以厘清阿戈特绘制《水道图》的过程以及各版本的流播情况。

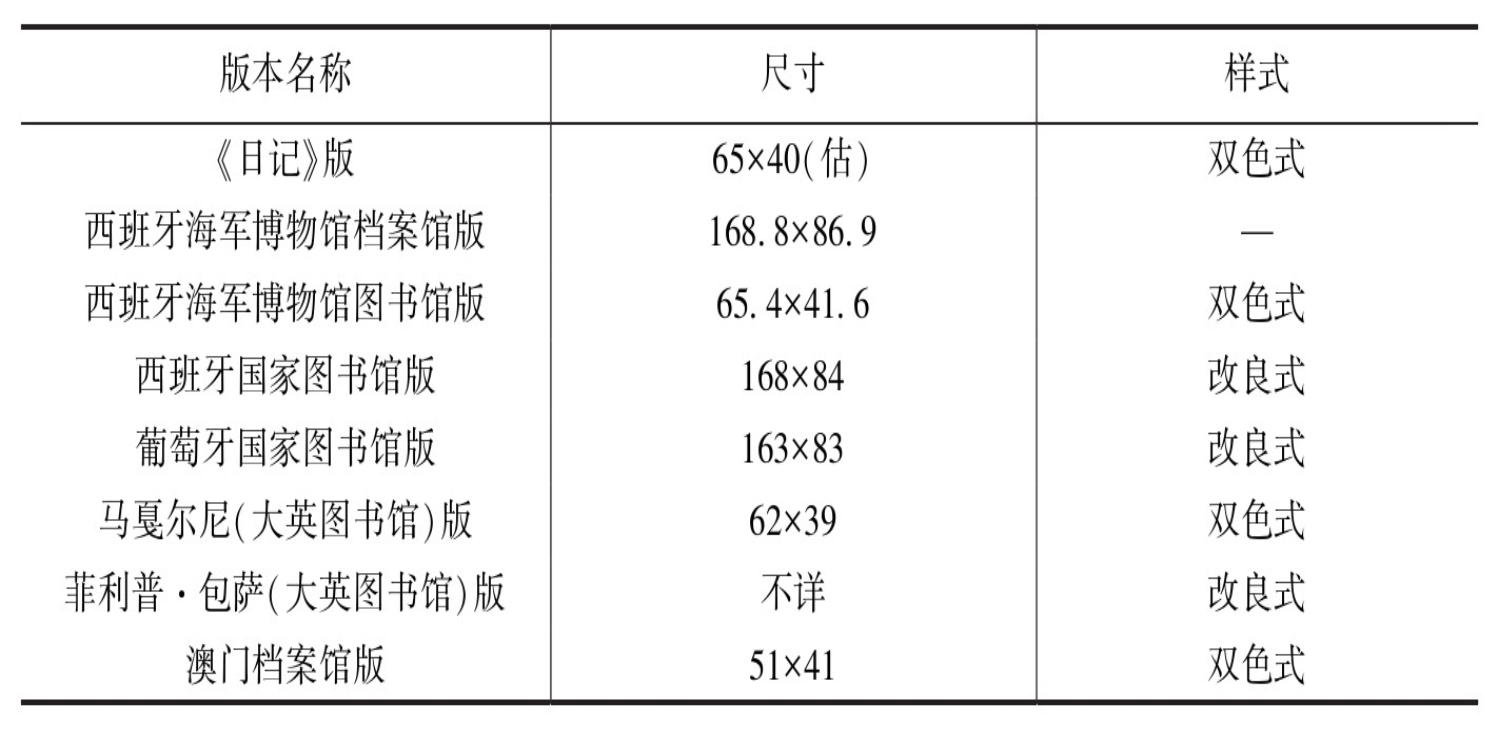

表1 阿戈特《水道图》各版本简述

单位:厘米×厘米

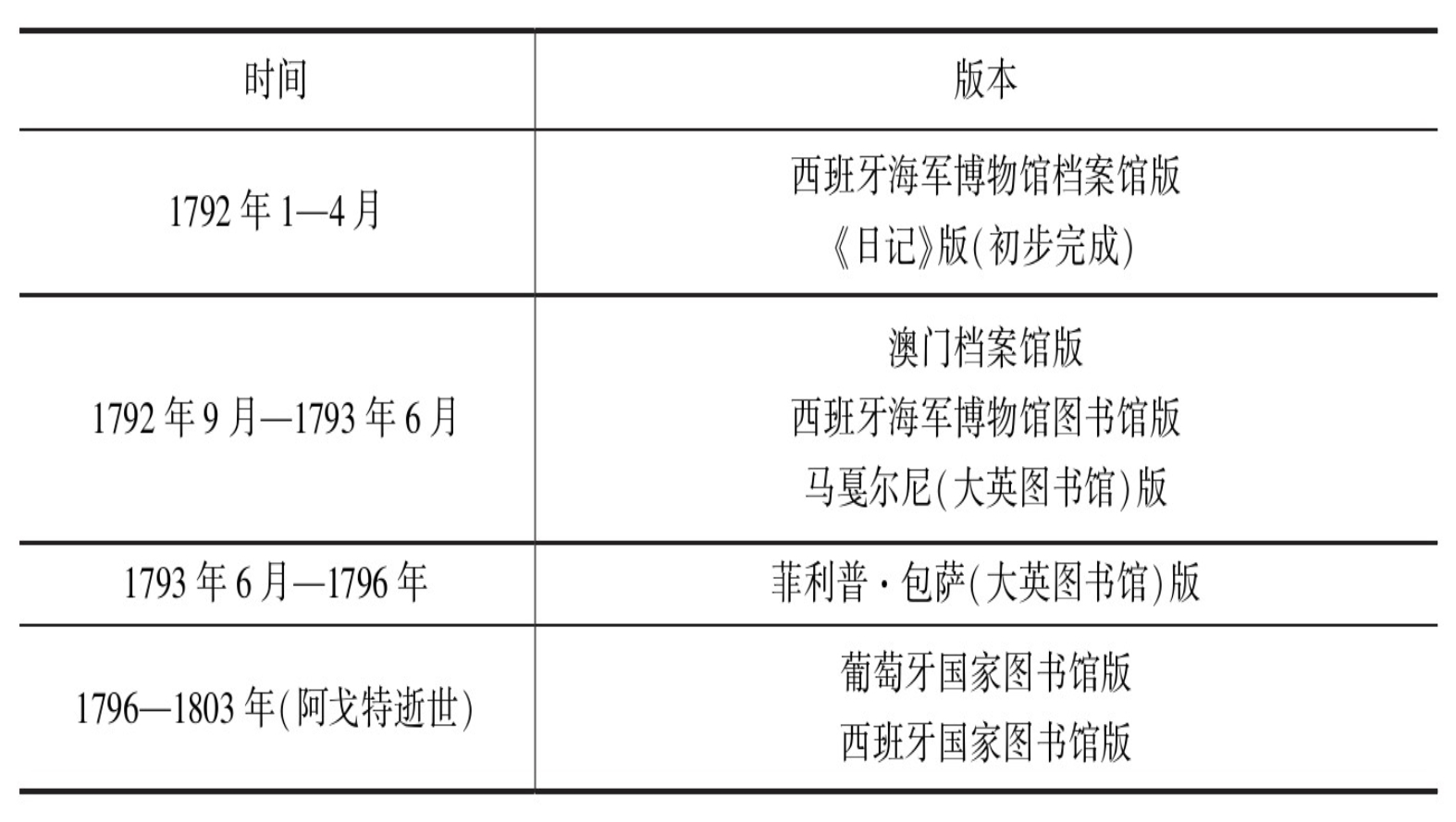

本文按照绘制时间与绘制特点将以上地图分为两类:第一类绘制于1792—1793年,特点是用黑线和红线分别绘制了珠江内河水道与主泓,整体与《日记》版《水道图》相似。第二类主要绘制于1796年左右,特点是只用黑线绘制了珠江内河水道,舍去了红线绘制的珠江主泓部分,但包含的地理信息明显比之前的版本要丰富,且根据山体形势绘制了对景图,对《日记》版《水道图》做了改良,图幅也约扩大了4倍。此外,还有一个例外版本:西班牙海军博物馆档案馆版虽然是1792年所绘,但尚未用红线绘制珠江主水道,属于最初的版本。

故本文将各版本《水道图》归纳为两种样式:包括珠江内河水道与珠江主泓的地图为双色式;做了大幅改良且包括对景图的地图为改良式。下文对不同的版本的《水道图》展开梳理与介绍后,阿戈特绘制地图的过程也将逐渐清晰。

(一)西班牙海军博物馆档案馆版

该版本地图大小为168.8厘米×86.9厘米,现藏于西班牙海军博物馆档案馆(Archivo Museo Naval de Madrid)。(1)34根据绘图手法和字迹判断,该版本地图由阿戈特亲手绘制。它是现有版本中水道最简略的一版,也可能是最早的一个版本。相比《日记》版,它在文字说明部分缺少了澳门、广州的经度及注释二,保留了注释一;在水道部分缺失了红色部分水道、1793年绘制的水道等,保留了许多已被涂改内容的原貌;在经纬线部分缺失了以巴黎子午线和耶罗子午线确定的经度。另外,它对澳门的绘制相对细致,粗略地画出了澳门的几处标志性建筑,对广州城及河南岛的绘制也有不同要素。

因该版地图的简略特点,可判断它保留了1792年时《日记》版《水道图》最初绘制时的原貌。它最有可能绘制于《日记》版之前,是一幅作为参考的草图,也有可能绘制于《日记》版初步完成之后、根据小德金的测绘结果改绘地图之前,是《日记》版的早期简化版。无论如何,它是肯定绘制于1792年的。

(二)马戛尔尼(大英图书馆)版

该版本地图大小62厘米×39厘米,现收藏于大英图书馆(British Library),属于“马戛尔尼(Macartney)中国使团的80幅风景画、地图、肖像画和示意图收藏集”。(1)35该版《水道图》的绘图手法和字迹与《日记》版几无差异,可判断其由阿戈特亲手绘制。

相比《日记》版《水道图》,该版本有三处不同:一是其文字说明中广州的经度仍作110°52′30″,而《日记》版中的广州经度经修改后为110°42′30″;二是删去了《日记》版的“注释一”部分;三是没有《日记》版紫坭北侧的水道,只留有紫坭西北侧的水道。关于广州的经度问题,可判断阿戈特在绘制该版地图时,尚未发现广州经度的笔误,故没有对其进行更正,仍记作110°52′30″。关于注释一部分被删除的问题,可以理解为在这版地图中已绘制出“三山水道”和“1793年水道”,添加注释一的内容反而会引起误会,故不如将其删去。关于地图上尚未出现紫坭北侧的水道,可推断阿戈特在绘制此版地图时,尚未对此处水道进行测绘,其后才在《日记》版上完成了绘制。

除此版地图自身的细节外,顺着它源于“马戛尔尼收藏集”的线索,就能从马戛尔尼于1793年6月22日在澳门附近写的日记中发现它的身影:

非常令人奇怪的是,在澳门的欧洲人中,似乎没有比西班牙代表阿戈特(Agoti)和富恩特斯(Fuentes)先生(1)36更好对待我们的人了,他们不仅通过几项服务证明了他们的诚意,还给了我们一件重要的证明以表达他们的信赖,即送给我们了阿戈特先生亲自实地测绘的澳门城市地图和珠江地图,这是他数年来观测和工作的成果。(2)37

从马戛尔尼的视角看来,阿戈特应是知晓了马戛尔尼使团的消息,特意送给他了两幅地图以表示友好。然而根据阿戈特在1793年《日记》中的记载,就能发现截然不同的事实:

那天【1793年6月21日】上午,英国东印度公司的大班波郎(Broun)(3)38先生前来我们家拜访,告诉我们关于马戛尔尼大使先生的部分兴趣,大使能懂并也很喜欢西班牙语,波郎先生希望我们帮忙,借给大使一些西班牙作家的原创作品,等到他从北京回来后就还给我们。我们精选了30卷印刷精美的图书,同时给他了阿戈特绘制的澳门地图和珠江地图。他以英国东印度公司委员会秘书霍尔(Hall)(4)39先生的名义送了我们一份小礼物,以表达感谢,并向我们保证说,尽管他很想以书面的形式感谢我们,但他因为手臂感患风湿,现在无法这样做。(5)40

可见阿戈特并没有主动向马戛尔尼赠送礼物,而是英国东印度公司的波郎为了迎接使团来访,特地向阿戈特“借”来了礼物送给马戛尔尼。这样一来,通过英国东印度公司之手,阿戈特亲手所绘的两幅地图送到了马戛尔尼手上,而马戛尔尼其后并未将这两幅地图送还,它们也就漂洋过海来到了英国。(1)41

聚焦于地图本身,该版《水道图》已绘制了上文所述的“1793年水道”。故阿戈特将《水道图》赠送给马戛尔尼时,即1793年6月21日,已经完成了对“1793年水道”的测绘工作。故此版地图应绘制于1793年的上半年。另外,《日记》版《水道图》中的紫坭、碧江、蜘洲、磨刀门、壕壳头附近的水道与马戛尔尼版《水道图》中同位置的水道稍有不同,当是阿戈特在1793年6月后又重新测绘了这些水道。

(三)澳门档案馆版

该版本地图大小为51厘米×41厘米,现收藏于澳门档案馆。(2)42图中虽无文字说明,但其绘图方法与《日记》版《水道图》无差异,基本可确定由阿戈特绘制。

该版本地图与马戛尔尼版《水道图》几乎完全一致,可知两个版本大致绘制于同一时期。但该版本地图的最大特色在于图上没有任何文字,只有黑、红两色勾勒出来的轮廓,这是其他版本地图上未见的。另外,该图完全仿照1786年赫达特《从广州至龙穴岛的虎门地区考察图》,用红笔完整勾勒了珠江主泓与狮子洋地区,这也是未见于其他版本的。其他版本并未完整绘制狮子洋部分,主要原因在于文字说明部分恰好占用了绘制所需的位置,故而在文字的挤压下,只好放弃画出完整的地区。

根据“无文字”与“完整绘制珠江主泓与狮子洋地区”的特点推断,该版本地图很有可能是阿戈特的“试验品”,是他尝试把珠江主泓、珠江口洋面与珠江内河水道三个地区绘制于一张图上的见证。如是,阿戈特绘制了此版本地图后,确认能将上述三个地区绘制于一张图上,才在之后绘制了《日记》版与马戛尔尼版等《水道图》的红色部分。

就绘制时间而言,因为该版本地图已有“1793年水道”,又因其“试作”于马戛尔尼版前,它应是阿戈特于1793年上半年绘制的。

(四)西班牙海军博物馆图书馆版

该版地图大小为65.4厘米×41.6厘米,现收藏于西班牙海军博物馆图书馆。因尚未得图一览,笔者无法得知它的具体内容,有幸馆藏机构对此图作了简介:

该地图有一处宽大的说明部分,用以解释作者如何绘制地图,另有两处注释,以及一些代表性地点的位置。该地图由红色和黑色的墨水绘制。(1)43

据简介所言,该版地图与《日记》版一样,有两处注释且用红、黑两色绘制而成。在马戛尔尼版中,阿戈特已舍弃了注释一部分,故有两处注释的该版地图肯定完成绘制于马戛尔尼版地图前、1792年9月小德金完成测量后,即1792年9月至1793年6月。至于该版本地图有无绘制“1793年水道”,有无同样在注释一之上“打叉”,暂且不得而知,须留待进一步研究。

(五)菲利普·包萨(大英图书馆)版

该版本地图大小不详,现收藏于大英图书馆,属于“菲利普·包萨(Felipe Bauzà)收藏集”。(2)44在本文介绍的10个版本中,唯此版地图有阿戈特的亲笔签名,可判断为阿戈特所绘。菲利普·包萨是西班牙的海军军官与制图师,1789—1794年,他作为马拉斯皮纳船队中的主要制图师,对美洲、大洋洲和亚洲的众多地区进行了测绘。1823年,时任西班牙水文办公室主任的包萨因政治迫害从西班牙逃到了英国,他在逃离时携带了大量地图,后大部分被大英图书馆收藏,专属于“菲利普·包萨收藏集”。(3)45可推知,此版地图便是由包萨从西班牙带往英国的。

该版地图相对于双色式《水道图》有较大改变,明显不同的地方有三:其一,新增了5幅山体形势“对景图”,在不同的地点测绘了当地的小山或丘陵;其二,地图顶部缺失了根据巴黎子午线和耶罗子午线确定的经度;其三,缺失了《日记》版的注释二及其对应的水路部分,即用红色墨水绘制的轮廓和用A、B、C、D、E点标记的地点。

在该版本地图新增的5处山体“对景图”中,阿戈特在绘制山体形势外,标注了山的地理位置或名称,即沙湾(Sahuan)、顺德(Sion Tang)、潭州村(Pueblo de Tanchou)、浮墟村(Pueblo de Fauji)、牛岗山(Taufau)5处地方。(1)46另外,阿戈特也在地图上标明了他观测山体的3处地点,均位于不同的水道上。(2)47

绘制对景图必然要求绘制者在观测点长期停留,因为绘制者不可能在移动的状况下测绘固定视角下的山体形势。阿戈特在《水道图》的前言中说,1792年时,“欧洲人不被允许拖延片刻以进行测量”,但从阿戈特绘制“对景图”的事实来看,他已和中国船夫打点好了关系,能够在水道上进行片刻停留了。

为何阿戈特要在新版本的《水道图》中特意画出“对景图”呢?也许是阿戈特的兴趣使然,但最大的可能是为了将“对景图”用作导航。在航海途中,山地丘陵作为醒目的地形,可帮助船只辨认地点及定位导航,所以中西方都有在航海图中绘制“对景图”的传统。阿戈特作为一名专业的水员及制图师,在他的航海生涯中绘制了大量类似的“对景图”,收录于他的《日记》中。(3)48他在改良式的《水道图》中加入“对景图”,也应是为了发挥其导航作用,以便利后人。

绘制“对景图”的意外影响是,它挤占了双色式《水道图》中的红色部分及A至E点航线部分的位置。缺乏绘图空间很可能使阿戈特作出取舍、将红色部分及A至E点航线部分删除。既然水道部分被删除了,那么相关的文字部分———注释二也就被一并删除了。

(六)葡萄牙国家图书馆版

该版本大小为163厘米×83厘米,现收藏于葡萄牙国家图书馆。(1)49根据绘图手法和字迹判断,该版本地图由阿戈特绘制。

该版本的最大特点是新增了大黄圃地区的一条水道,(2)50旁注为“于1796年识别与绘制”,可见1796年前阿戈特未能航行于这条水道上或未能辨别出这条水道。因阿戈特于1796年12月14日启程离开中国,他理应于1796年在广州和澳门完成了该版地图。在绘制“1796年水道”之余,阿戈特在这条水道的同一地点测绘了横档(Sansimi)山(3)51与乌猪炮台(Puchi Putai)山,(4)52增绘了两座山的对景图。

在现有的10种版本中,葡萄牙国图版有关珠江内河水道的地理元素是最多的,可看作《水道图》的“最终版本”。因阿戈特于1796年末离开中国,他无法再进行实地测绘,其后的《水道图》版本基本是对这一版本的摹绘,再未有新增的地理元素。

(七)西班牙国家图书馆版

该版本地图大小为168厘米×84厘米,现收藏于西班牙国家图书馆。根据绘图手法和字迹判断,该版本地图由阿戈特绘制。(5)53

该版本地图与葡萄牙国家图书馆版地图十分相似,只在细微之处有少许不同,故两者应该属于同一时期绘制。但相比其他所有版本,该版本地图的图画部分最为精致,其文字使用也最为规范。

关于该版本地图绘制的精致程度,此处举两例进行说明,其一,该版本地图与葡萄牙国图版地图的标题部分都有十分精美繁复的装饰图画。相比葡萄牙国图版的“题饰”,该版本的“题饰”部分更加精美。仔细观察,在“题饰”的最下方,有一幅画描绘了舢板船航行的场景,葡萄牙国图版中的画类似草稿,图中的人与物仅简单勾勒而成,但该版本的画完成度却很高,细节十分丰富。其二,葡萄牙国图版的对景图只绘制了山体的大致轮廓,而此版本的对景图细节明显更为丰富,更能直观地反映山体形势。

除了图画部分外,此版本地图的文字使用最为规范,地图的文字书写最为工整,同时也根据西班牙语的拼写规范调整了部分单词的拼写。如在说明部分,阿戈特在其他版本中多将“河流”与“误差”写为“Ryo”和“Hierro”,只有在此版本中,他将这两个词语更正为较为规范的写法,即“Rio”和“Yerro”。(1)54另外,在文字部分值得一提的是,该版本地图在标题处删除了“题献”部分,不再说明“将此地图题献给德金先生”。

由上推知,西班牙国图版地图很有可能是阿戈特绘制的最终正式版《水道图》,而葡萄牙国图版地图则类似于“草稿”。故阿戈特完成西班牙国图版的时间应在1796年完成葡萄牙国图版之后,至1803年阿戈特逝世之前。

(八)《水道图》的测绘过程与版本流传

随着对“珠江内河水道”地理认知的更新,阿戈特在1792—1796年绘制了多种版本的《水道图》。在对阿戈特本人绘制的8幅地图进行梳理与说明后,阿戈特绘图的过程与《水道图》的版本流传得以基本厘清。(2)55

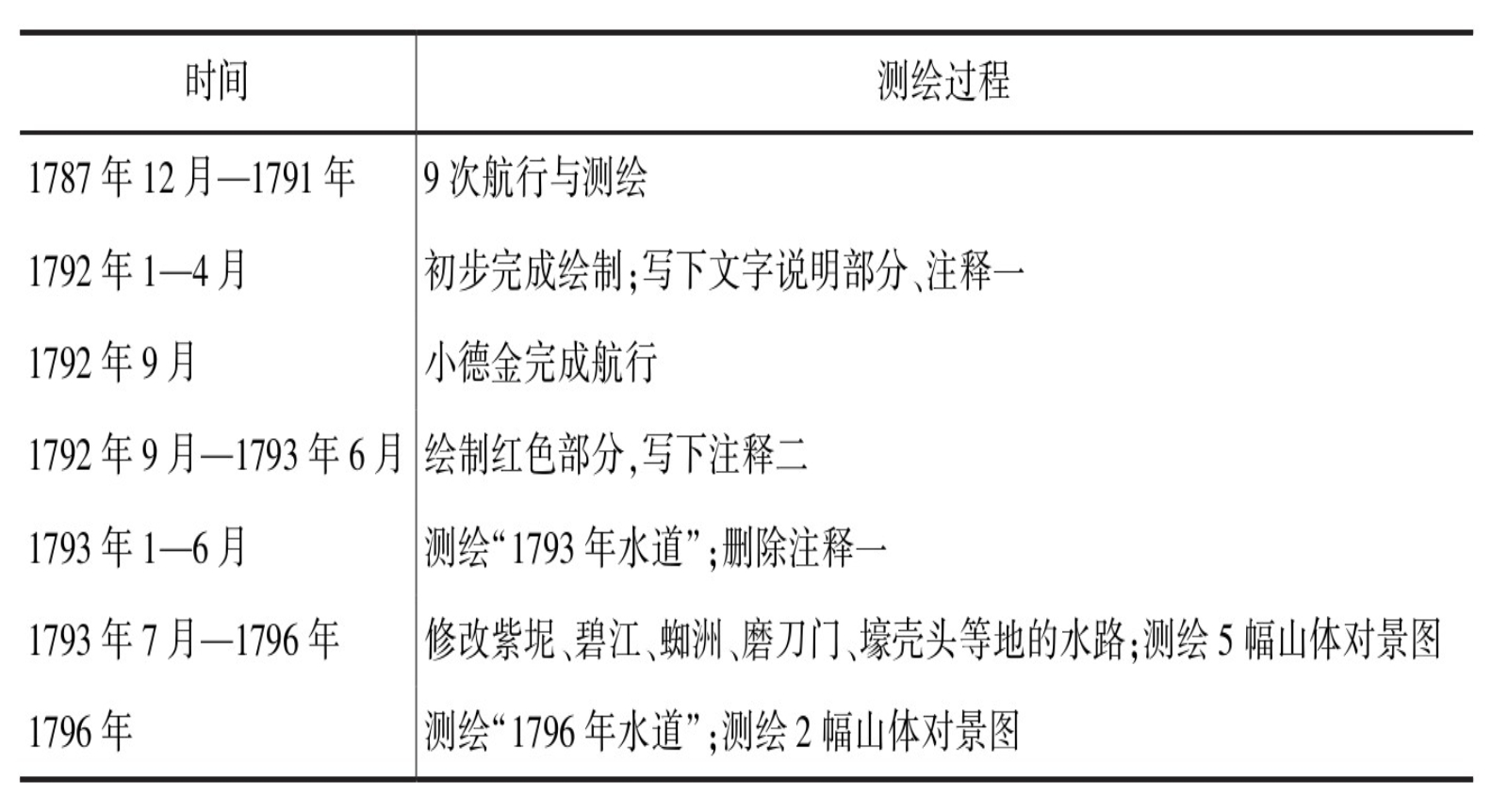

阿戈特最初的航行与测绘活动始于1787年12月,后又经过1788—1791年的8次航行后,1792年4月,阿戈特初步绘制完成了首幅双色式《水道图》,写下了文字说明部分及注释一。1792年9月,小德金完成了对于A—E点水道的观测,将相关地理信息提供给了阿戈特。1792年9月后,阿戈特完成了注释二及对澳门、广州经度的说明。1793年1—6月,阿戈特测绘了林岳村东北方向的“1793年水道”。此后直至1796年,阿戈特又完成了一些地区的测绘和重绘工作,对双色式《水道图》中的部分细节进行了修改,在3处地点测绘了5幅山体对景图。1796年,阿戈特首次测绘了大黄圃附近的“1796年水道”,并定点测绘了最后2幅对景图,最终完成了改良式《水道图》。表2和表3对于《水道图》的绘制过程及各版本的成图时间作了直观呈现。

表2《水道图》测绘过程

表3《水道图》各版本时间

阿戈特的每次航行都是他更新地理知识的尝试,自1787年12月至1796年12月,他“上省下澳”20余次,不断更新对于珠江内河水道的认知,也促使《水道图》更新迭代,直至1796年最终的改良版《水道图》完成。

四、 后世对《水道图》的借鉴

1796年12月,阿戈特离开了广州,内河水道上摇橹风帆依旧,但他再未有机会对《水道图》进行增删,《水道图》也就此定型。在地图的文字说明中,阿戈特认为《水道图》几乎没有用处,但他同时坚信,自己的成果总有一天会被认可。实际上,在他离开中国后的不到10年间,阿戈特的绘制成果就被西方绘图者所认可与借鉴,他的《水道图》也被移植至多种不同的地图中。

(一)小德金的摹绘

前文曾述,因小德金为《水道图》的绘制提供了部分地理信息,阿戈特将《水道图》题献给了小德金以表示感谢,由此推知,他自然也会将地图赠送给小德金,而小德金也的确利用了阿戈特赠予的地图。小德金的利用成果收录于1808年出版的《北京、马尼拉、毛里求斯岛游记》(以下简称《游记》)第4卷中的地图集部分,标题为“澳门入口地图,附有船只前往黄埔岛的水道及中国小船前往广州的水道”(Carte de l'entréde Macao avec la route des vaisseaux pour se rendreàWampou et celle des bateaux du pays pour alleràQuanton),文字部分为法语。(1)56

小德金《游记》中的《水道图》与双色式《水道图》差异不大,只不过图上没有用红线绘制出珠江主泓与珠江口地区,且小德金利用前人的地图完整摹绘出了珠江主泓和珠江口地区的地理情况。

小德金作为广州法国商馆的成员,自然每年也须上省下澳,他在《游记》中也较为详细地记述了“上省”的经历。(2)57不过单就此版《水道图》而言,几乎未发现小德金有任何的创新,他只不过是照搬与摹绘了阿戈特与其他绘图者的绘图成果。尽管在《游记》中,小德金并未解释这幅地图的来源,但可以肯定地认为,小德金版《水道图》来源于对阿戈特双色式《水道图》的摹绘。此外,该版地图缺失了不少细节,许多地点都未有标注,甚至小德金亲自贡献的、双色式《水道图》中的A至E点航路也未见于此版地图。

(二)约翰·里夫斯的水彩画与“目录”

除了由阿戈特本人绘制的两份《水道图》外,大英博物馆还另藏有两份与改良式《水道图》一模一样,但却绝非阿戈特所绘的《水道图》。因为这两份地图十分奇特,使用《水道图》作为底图之余,却用英文和中文进行标注,西班牙语、英文、中文融合在一张地图上,实属罕见。同时它们也充满了谜团,其绘制者与绘制时间均未清楚标明,其绘制目的更是无法直接获知。

在这两份地图档案中,第一份是经过裁剪的、12页的地图册,尺寸约为33厘米×33厘米,第二份是完整的大图幅地图,尺寸不详,但比前者的尺寸更大,二者的基本内容都是《水道图》。大英图书馆将两份档案命名为同一标题———“广州至澳门的珠江内河水道图”,并附注“自原版西班牙地图中截取……19世纪……由J.里夫斯(Reeves)先生们提供”(1)58。

具体分析,第一份档案———地图册由三部分组成,首页是7列中文地名,皆为上省下澳所经的地点;随后的10页是地图部分;末页则是6座山的对景图。(2)59在地图部分中,绘制者先把《水道图》原图裁剪为5份,分别贴在5页纸上,每页纸后又新增了绘制者简单摹绘的水道轮廓,裁剪及摹绘的地图部分共计10页。图中的文字标注有西班牙语、英文、中文三种,西班牙语和中文全用黑笔进行标注,字迹较为清晰;英文多用铅笔进行标注,当为成图后绘图者所加,字迹潦草,辨认困难。

第二份档案是完整的《水道图》,并未被裁剪。因条件所限,笔者尚未从大英图书馆处获得该版本地图。有幸美国学者穆黛安(Dian H.Murray)在《华南海盗》(Pirates of the South China Coast)一书中引用和展示了这幅地图,笔者得以有机会粗略地了解这幅地图的全貌。(3)60

由此版地图的全貌来看,它完全摹绘了改良式《水道图》,图上的水道、对景图等元素与后者几乎并无二致。然而标注文字却是最大的例外,全由西班牙语改为中文。穆黛安注释道,“地图上用汉字标注了约60处城镇的名字”,并未提到图上有西文地名,可见此版本地图的绘制者将西班牙语地名全部替换为汉语地名。(1)61

那么,究竟是谁绘制了这两份地图(册)呢?又是谁别出心裁地使用汉语标注地名呢?根据档案简介中提及该图由“J.里夫斯先生们”提供,笔者得以确认这位英国绘图者的名字———约翰·里夫斯(1774—1856)。里夫斯是一位来自英国的博物学家,1808年被任命为英国东印度公司的茶叶督察,1812年前往中国工作,1831年返回英国。工作外,里夫斯热衷于收集广州地区的动植物标本,委托中国画家按照西方标准绘制它们。他将众多动植物样本托运回英国,并将动植物画作结集出版,增进了西方人对中国动植物的了解。1817年,他入选为英国皇家学会会士。(2)62

除了在博物学和动植物学方面的成就外,里夫斯也热衷于收集中国地区的地图,为英国东印度公司提供了大量的中国地理信息。1825年,里夫斯向东印度公司在伦敦的图书馆提供了一套《乾隆方格内府舆图》的复制件,共计10卷,约有百幅之多。(3)631825—1837年,里夫斯又分别将中文的“广东省舆图”与“广州城地图”捐献给了皇家亚洲协会(Royal Asiatic Society)。(4)64同时,为了感谢里夫斯提供了大量中国地图,英国著名的水文学家与制图师詹姆斯·霍斯伯格(James Horsburgh)将他绘制的《中国东海岸地图》(The Chart of the East Coast of China)题献给了里夫斯。(1)65

综上,约翰·里夫斯于1812—1831年在广州、澳门地区生活,曾委托中国人作画,又收集了大量中国的地理信息,其经历完全符合摹绘《水道图》的条件。可以断定,“J.里夫斯”就是约翰·里夫斯,但标题中的“J.里夫斯先生们”又作何解呢?里夫斯育有一子,名为约翰·拉塞尔·里夫斯(John Russell Reeves,1804—1877)。小里夫斯继承了父亲的工作与兴趣,于1827年来到中国担任助理茶叶督察,并对博物学也十分感兴趣。1877年,小里夫斯在英国逝世,他的遗孀将里夫斯父子的部分收藏以小里夫斯的名义捐献给了大英博物馆。(2)66在上述的地图册中,盖有大英博物馆的收藏印章,写有“大英博物馆,1877年6月9日”的字样,可见这份档案是原藏于大英博物馆的。故标题中的“J.里夫斯先生们”即指的是里夫斯父子。

那么,两份档案中的中文注释又是从何而来的呢?线索便藏在地图册中的一条英文注释中,注释写道:“这幅图必须被放大一倍以与阿康(Akam,音译)的保持一致。”学界现已知里夫斯雇用过的中国画师共有四位,阿康就是其中的一位。(3)67此处由阿康所注或所绘制的地图,很有可能指的是档案中的大图《水道图》,故阿康很有可能便是图中中文注释的标注者。

在确认了地图的绘制者后,地图绘制的目的也浮出水面。里夫斯对阿戈特《水道图》的摹绘与注释并非心血来潮,而是想利用这份地图为他的水彩画册制作一份“目录”。这份水彩画册名为《广州至澳门水途即景》,由里夫斯雇用中国画师绘制而成,同样收藏于大英图书馆中,共有风景画51幅。(4)68中国画家涉笔成趣,用西洋水彩技法绘制了上省下澳途中的所见近景,兼有很高的史料价值与艺术价值。它们绘制的主题为水路途中的地物,具体内容各异,如营汛、炮台、寺庙、村落等,与《水道图》中的地物主题一致。在每幅水彩画的右上方,都有用铅笔标注的数字,代表着该图的序号,巧合的是,在地图册样式的《水道图》中,水道旁也被标注了许多数字。如果将两者的数字一一对应,就能发现地图上数字的位置代表着对应水彩画的实际地理位置。简而言之,里夫斯将每幅画的地理位置以数字的形式标注在了《水道图》上,使得观赏者可以借用《水道图》这份“目录”,确认每幅画的绘制位置。借此,地图连缀起了一幅幅孤立的水彩画,使得观赏者对上省下澳的水路有了更清晰全面的认知,不得不说是一种难得的巧思。(1)69

(三)罗斯、莫恩与“半截”《水道图》

1807年,英国东印度公司的丹尼尔·罗斯与菲利普·莫恩(Philip Maughan)率领“羚羊”号(Antelope)等舰船在中国沿海地区进行测绘,收集了大量的地理信息。他们的足迹遍布中国南部沿海,却无法进入珠江内河水道。如上文所述,除上省下澳的外国商人外,一般的外国人无法进入珠江内河水道,更不用说深入水道进行测绘了。无法进入水道的罗斯等人依旧希望绘制出珠江内河水道的地理情况,于是借用了阿戈特的《水道图》,将其摹绘至1807年绘制的《中国南部沿海的部分地区测绘图》(This Survey of Part of the South Coast of China)(以下简称《中国南部沿海图》)中,(2)70但《中国南部沿海图》只摹绘了半幅《水道图》,即从澳门至大黄圃的部分。这并不是因为罗斯等人没有得到另一半《水道图》或认为其不可信,只是因新绘地图的空间不够,无法放下完整的《水道图》,只能画至大黄圃便戛然而止。

此后相当长的一段时间里,依旧没有西方绘图者进入珠江内河水道进行测绘。在未曾得知或无法直接借鉴《水道图》的前提下,大部分制图师在绘制珠江内河水道时只能借鉴《中国南部沿海图》,形成了一批只有一半珠江内河水道的地图。(1)71直至19世纪中叶,仍可以在西方当时的珠江地图上看到阿戈特《水道图》的痕迹,可以说,《水道图》主导了这段时间西方人对于珠江内河水道的认识。

然而,情况自1844年起发生了改变,一张地图开创了另一种珠江内河水道的绘法,这种绘法在其后的地图中占据了主流,使阿戈特《水道图》的痕迹开始逐渐消失。这张地图名为《珠江及邻近岛屿图》(Map of the Canton River and Adjacent Islands)来源于1844年出版的《复仇女神号航行作战记(1840—1843年)》(Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,from1840 to 1843)一书中的插图。(2)72在这张图的内河水道部分,有一条点状线蜿蜒其中,上有一行注释“‘复仇女神’号1841年的路径”,这便是本文最初所述的、复仇女神号入侵内河水道的线路。

结语:见证“上省下澳”

大航海时代开启后,作为西方人最先接触的中国区域之一,珠江口地区开始频繁出现在西文地图上。随着时间的推移,西文地图上的珠江口的轮廓逐渐明晰,西方人对于该地区的认知也不断丰富。关于16—18世纪初西方人绘制的有关珠江口地区的地图,周振鹤、林宏进行了详尽的讨论:自16世纪中叶,西方人甫来中国海岸,即开始将珠江口地区的地理情况绘制于地图上,产生了种类不一的绘法。1718年,经实测而成的康熙《皇舆全览图》绘制完成,图上珠江口地区的准确度远超前代的中西地图。1735年,杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde)的《中华帝国全志》出版,制图师唐维尔(Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville)为图书制作了40余幅地图及城市图,其中的《广东全图》仿照《皇舆全览图》精细绘制了珠江口的地理情况。(1)73此后很长一段时间里,西文地图上珠江口地区的西侧陆域基本为唐维尔之图的衍生品,而东侧水域部分则随着如赫达特等西方制图师们的努力而逐渐变得更加精细。(2)74

在《中华帝国全志》出版的半个世纪后,阿戈特《水道图》的出现改变了旧有西方地图关于珠江口西侧区域即珠江内河水道的绘制方法。其后的半个世纪中,转由丹尼尔·罗斯等人之手,《水道图》成为新的绘制标准。不过,由于罗斯等人的截取,西方地图上的“珠江内河水道”基本只剩下了一半。直到鸦片战争后,随着“复仇女神”号对于“珠江内河水道”的入侵,西方关于这条水道的认知才开始逐渐更新。故阿戈特《水道图》所代表的,是18世纪末至19世纪中叶西方人对于珠江内河水道的认知。

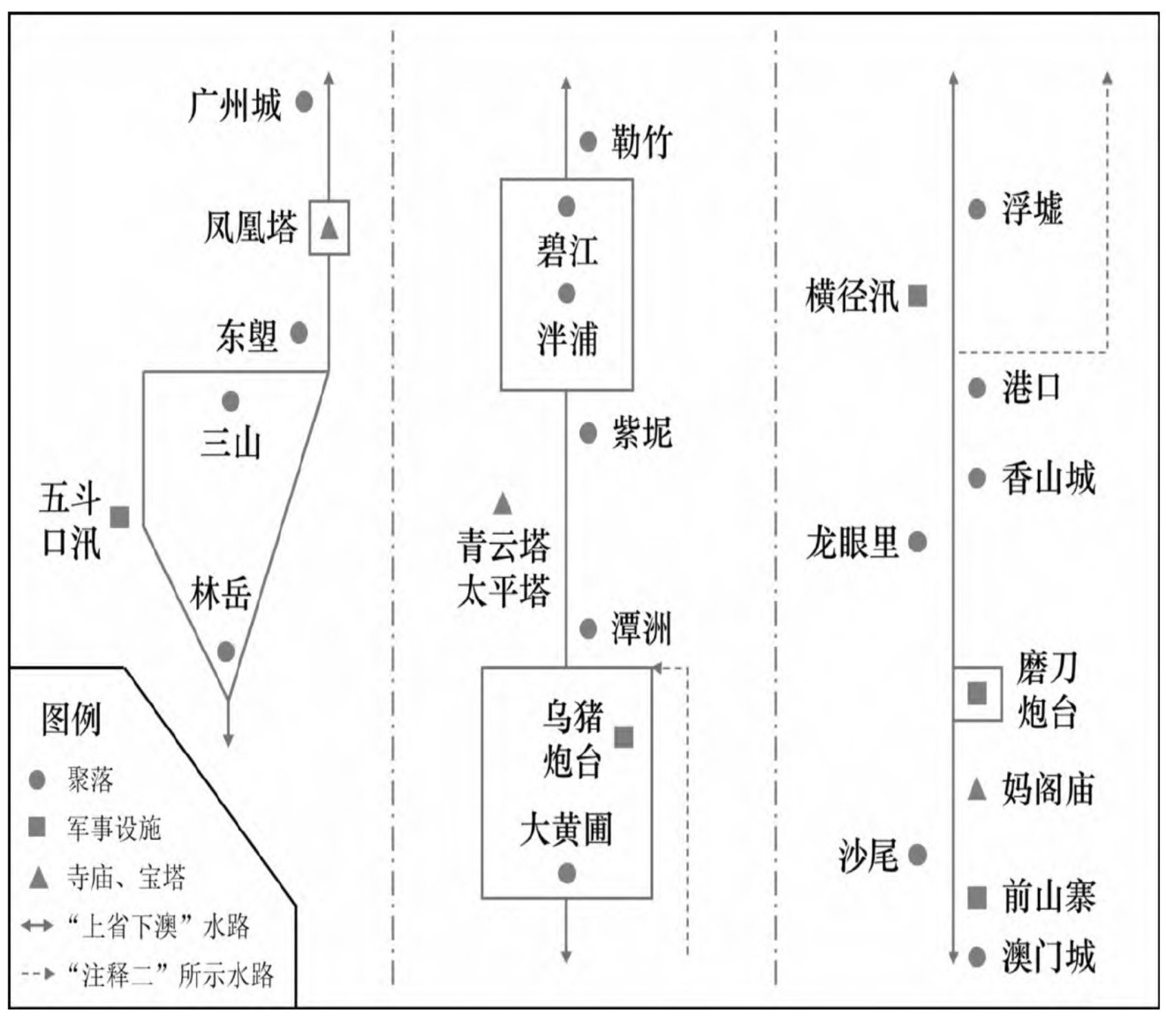

因上省下澳制度的限制,相较于《皇舆全览图》所绘制的珠江口地区,阿戈特《水道图》描绘的“珠江内河水道”仅限于上省下澳所途经的水道,未能对这一复杂的地理区域做完整描绘。不过也正因此,阿戈特《水道图》得以聚焦于上省下澳制度本身,对于上省下澳水路的描绘十分详尽,成为这一制度最直观的见证。在“一口通商”期间,无数外国商人曾沿珠江内河水道上省下澳,留下了众多文字记载。这些文字多详细记录了途中的税馆与营汛,但因该地区复杂的地理状况,难以据此直观地还原途中所利用的水道。在18世纪90年代的历史剖面下,阿戈特的地图使得精确还原上省下澳的水路路线成为可能,图1便是根据《水道图》所进行的还原。(3)75

由《水道图》来看,彼时上省下澳所利用的水道是有分有合的,在部分地区只有一条水道,在部分地区则有不同的分岔,如阿戈特在地图上新增的“1793年水道”、“1796年水道”与“注释二中小德金偏航的水道”。这说明在同一时间断面内,上省下澳的水路路线并非固定。粤海关固然针对上省下澳的线路有限制,但只是规定了途中必须经过的几个“点”,即前山寨、香山城、紫坭口、西炮台口等地。但因河网密布的地理条件,从一点至另一点间往往有复数条线路,船夫则掌握了线路的选择权,他们可以根据风向、风力、水流等因素作出最合适的选择,以走出迷宫一般的珠江内河水道。因而,没有熟悉地理情况的人的帮助,空有地图也是无用的,这也是阿戈特认为《水道图》是“无用之图”的原因。

图1 阿戈特《水道图》所示上省下澳线路及沿途地物

上省下澳制度的运行方式并非特异,如果将视角转向东部的珠江口区域,可以发现上省下澳制度与珠江口区域的引水制度十分相似,其中的关键都在于“点”与“人”。所谓“点”指的是税馆、营汛与炮台,控制了关键的地理位置;而“人”则分别指船夫与引水人,掌握了外国人难以认知的地理知识。将珠江口地区作为天然的地理屏障,通过“点”与“人”的结合,粤海关得以有规律地“控驭外夷”。而这两种制度之所以能够通过这种方式运行,很大程度上是由本地区的特殊地理条件决定的。只要掌握关键的地利与熟悉地理知识的人,就可以控制“无知的”外国人在珠江口地区的行动。

然而随着时间的推移,这两种看似稳定的制度在内外力的双重作用下逐渐崩坏。在内部,粤海关无法掌控税馆、船夫与引水人的活动,腐败与走私在基层网络中不断蔓延。(1)76在外部,地理条件对西方人施加的限制逐渐失效,以阿戈特《水道图》、罗斯《中国南部沿海图》为代表的西文地图填补了对地理信息的认知空白,以“复仇女神”号为代表的浅底汽船则突破了复杂的地理屏障。(2)771841年,随着珠江水道上营汛与炮台的陷落,广州体制行将落下帷幕,粤海关失去了控制外国商人行动的能力,上省下澳制度也随之崩溃了。

附录:阿戈特的“上省”航行记录

下文节选翻译自阿戈特1787年12月28日至31日的日记,记录了阿戈特第一次由澳门航行“上省”的经历。(3)原文中的部分地名待考。

12月28日,乘平底船(pontón)前往广州的旅行

这天下午5点时,我们正将66箱属于皇家菲律宾公司的财产和其他的行李搬到一艘平底船上。我、路易·苏克斯维勒(Luis Suxville)先生和两个商行的女佣登上了装有财产的平底船,买办和三位仆人在另外一艘船上。在处理完与粤海关监督有关的公函后,晚上9点,我们启航前往白屋子(Casa Blanca)附近,那里位于澳门北偏西3西班牙里(1西班牙里约为5.572公里),因为风很平静,只能摇橹到达那里。在白屋子时,我们被迫抛锚,并要一直等到早上,以把公函交给中国官员。

12月29日

早上7点,买办前去给公函盖印,在10点拿回公函后,我们乘风起航经过平静的水道,平底船上用席子做的帆被紧紧拉起,以前往一处海峡,那里的西偏南方向有两座小山。在到达海峡前,有一处庞大的居民区几乎就在白屋子的前面,它的名字是【原文此处空白】。

“白屋子”是欧洲人的叫法,“前山”是中国人的叫法,它是距离澳门最近的城市,可以清楚地看见它的城墙位于北偏西的方向,1名隶属于香山的军官率领500名士兵驻守于此;但此处的防御工事相比香山减少到只剩圆形的土坯墙,既没有护城河也没有瓮城。(除军队外)有多达1500人居住于这座城市前。在河的对岸有一处大型的居民点叫作北山(Pachou),那里的房屋坐落于一座小山的山坡上,其间树木繁茂,这样的风景令人感到高兴,它的平地部分被很好地垦殖过了。

在距离白屋子四塘(yecto)(1)或四十里的地方坐落着一处大型居民点,在那里大约有1万人从事着农业工作,但因那里的当地人拥有最好的地利,他们非常倾向于进行走私活动。他们也乐于进行抢劫,经过此地时很有必要保持警惕。好的是,如果知道平底船上有欧洲人,他们会保持一定的尊重。我们在下午2点到达此地,接着我们继续航行,船头偏向北偏西的方向,在3点,我们经过了一处叫作娘妈阁(Amaco)的地方,这里距离沙尾(Sami)一塘远,在这儿没有比一座大型宝塔更引人注目的东西了。又过了一塘的距离后,在正北方坐落着蛇埒(Ciali)村,那里约有300人依靠捕鱼和耕作生活。我们于5点到达那里,从东方和东偏东北方吹来的风风力一直很小,平底船需要打开三面风帆。

在晚上7点半,我们到达了Pasabuan村,那里有超过2000名居民,其中大多数都是农民,当然也有一些人依靠打鱼为生。这里距离之前的地方一塘远。

上述位于娘妈阁至Pasabuan之间的土地,河岸上土地的海拔都很高,上述的村庄除外,它们位于小山下满是耕地的平原上。

在晚上8点半,我们经过了壕壳头(Jaucotao),那里距离之前的地方一塘远,那里有一艘中式帆船用于追捕盗贼和走私犯,上面有8或10人的守卫。

又过了一塘的距离后,在河岸边的有一处房屋,那是一处有8名士兵和1名小官的岗亭,它的功能和壕壳头末尾的哨所一样,那里的村庄叫作Sacuman。

相同的距离后,在北方有一处叫作大石兜(Tesco)的房屋,那里有相同的守卫。前方相同的距离之后又有另一处叫作Tacha的房屋,它和大石兜是一样的。

凌晨3点,我们抵达了香山(Lieou-tchang)城,它距离大石兜一塘远。我们必须在这里停泊并等候到白天,因为所有的军事和财政机构都位于此地,只有首先登记并呈上相应的通行证,才能够继续前行。上午10点检验了通行证,伴随着东偏东北的风,在同一时刻我们扬帆起航,前往北偏东的河流上游方向。

这个叫作香山的城市属于如同要塞般帝国的第二等级政区,有着3000或4000名军士驻守。香山有一位被称为协副将(Gippchang)的大军官,他不从属于附近的另一位官员。另一位负责民事的官员是文官,在他之下有其他许多低等级的官员,他们与其他人对比以向下排列等级。这个城市有超过30万人,在他们中,有很多人属于第一阶层,这些人通过种植水稻、小麦、棉花和水果来获得财富,另外的人则属于为城市的消费业服务的丝绸、棉纺等工业。在城市的近郊有公共学校,许多外地人来到这里学习,以求获得翰林(Doctor)之位,之后这些学者继续深造,直到获得整个帝国内的文官职位。

这座城市位于东北方向,与河岸有一定距离。只有从那个方向可以看到城墙,它被庞大的、沿河向南扩展的郊区所掩盖。这处郊区很引人注目,因为它并不宽阔,同时有着各种式样的帆船和各种大小的舢板船,对岸的房屋也是一样的风景,往返于两岸郊区的载客船只未曾停歇。

在城郊的高地上有三座九层高塔,与肥沃的土地共同构成了颇为宜人的风景。

在公元9世纪初,宋朝的第一位皇帝,令人印象深刻的大皇帝赵匡胤(Tchao-Koang-ing)统治了中国。他征服了广东省(以前叫作“汉”),它的最后一位独立的亲王居住于这座城市,在失去了所有的领地后,他被带到了赵匡胤面前,赵匡胤宽恕了他,封他为第三等王,并同时任命他为守卫的指挥。(1)

12月30日

上午10点,我们借助北偏东方向的风和有利的潮汐离开了这个城市。半个小时后我们到达了名叫Acumbio的村庄,那里几乎没有可注意的地方,唯一可注意的,是从那里河流开始变宽,在一些平整的土地上种植了很多水稻,这里距离香山一塘远。

中午12点,我们到达了港口(Counjaun),它距离Acumbio北偏东北的方向一塘远,位于东侧的河岸。在那里有一处由8人守卫的房屋。距离河流不远处有一处村庄,那里有约3000名农民在满是美丽田地的平原上种植水稻,他们会用天然的河流来灌溉稻田。

下午4点,在又航行了一塘的距离后,在邻近的北方,我们到达了一处浅滩,那里有一艘8名守卫乘坐的帆船,和一处1000人的居民点,那里的人从事着水稻种植,和之前村庄里的人一样。

在此处河流分成了许多支流,我们进入了其中一处运河,它正对着东偏东北的方向。这条运河大约有半西班牙里长,它被认为是由人工完成的,进入这条(由我看来)新的、向北延展的河道后,下午5点,我们到达了浮虚(Pauji),那里只有一处和之前一样的哨所,这里距离浅滩一塘远。

继续向北航行一塘之后,我们发现一处和之前一样的、名叫Ya-achoy的岗亭。

下午6点半,我们从大黄圃(Bampu)(1)前经过,这处居民点有大概8000人,也有许多火纸工场,这里的这种物品在帝国销路很好。(2)这并不意味着人们就不同时从事耕种了。这里距离Yan-choy又是一塘远。

晚上8点半,在同样的距离后,我们经过了另一处叫作Faymi的、与之前同样的哨所。

在晚上9点一刻,向北偏东北航行同样的距离后,我们到达了Guimi,在那里有哨所和另一艘船,8名男人和1名小官在岸边的小房间里。过了同样距离后,又经过了一处有着同样士兵数目的哨所,它叫作Lavacao。

在午夜时分,我们经过了潭州(Taychan)村,它坐落于东北方向,距离Lavacao的岸边一塘远。这个村庄有将近1万人,他们以耕作为生,也做短途贸易,把自家的货物拿到小商铺卖钱,以供大众消费。

这座村庄有很多基督徒,他们被小官所容忍和管理,因为小官收了他们一些钱。他们之间通常也有一位神甫,然而由于害怕被迫害,那里没有神甫固定的席位。

从午夜的这个时刻开始,伴着浓雾,开始刮起了一阵东南风,我们确定帆船的方向,继续向北偏东的方向航行。凌晨1点,我们经过了一处中国聚落,那里有9000至10000人以种植水稻为生,在他们中间有很多基督徒,这里距离潭州一塘远。

凌晨2点,又过了一塘的距离后,我们又经过了一个和之前提过的岗亭一样的岗亭,它叫作濠滘(Jocao)。

凌晨3点,我们到了西北方向的泮浦(Pumpu)村,那里有2000或3000名居民,他们从事着渔业或耕种,也用结实的线和织物编织十分巨大的渔网。这里位于河的西侧,距离濠滘一塘远。这里同样也有监视河流的哨所和一位管理村庄的小官员。

凌晨4点,我们抵达了另一个叫作韦涌(Bay-chon)的村庄,它距离之前的地点一塘远,有10000至11000名农夫居住于此,他们收获了很多水稻,在居民中有许多不同等级的官员。

凌晨5点半,我们经过了Toacualo村,那里有2000名农夫,也有它的河上哨所,距离韦涌又是一塘远。

在一处美丽的平原间,有许多满是蔬菜的菜园和一些满是树木的小树林,这种景致令人愉快。这处大的聚落叫作石壁(Sapia),有着1万人以耕作为生,也有着它自己的岗亭。它位于河流的西北方向,部分偏离了河岸,距离Tuacualo又是一塘远。我们经过了位于河岸两侧的两处高塔附近。

早上8点,我们经过了另一处叫作三山(Samsan)的村庄,那里也有很美丽的田野。这里的河汇入了珠江的一条支流,流向东北方向并在河南(Jonan)岛拐弯,在那里有一处大规模的聚落,有着田地、菜园和广州的一些休闲场所。三山聚落大概有50万以耕作为生的人居住,这里距离之前的地点一塘远。

31日上午9点,我们到达了广州,这里距离三山一塘远。

(3)Manuel de Agote,Año 1787,Día 5 de noviembre,“Este día por la mañana los Sres.Directores de la Rl.Compañía de estas Yslas,me dieron orden de prepararme para mi embarque en la Fragata Santa Florentina,que dicen deveráhacerse a la vela para Canton el 8 del corriente para donde estoy destinado de primer Factor...”R.630,Museo Marítimo Vasco,1787,pp.77-85.

(1)“Yecto”是“一塘”的音译,塘是一种长度计量单位,一塘等于十里。

(1)译者注:南汉的首都为兴王府(今广州)。刘鋹(942—980年),南汉末代皇帝,宋开宝四年(971)降于宋太祖赵匡胤,被任命为右千牛卫大将军,封恩赦侯,开宝八年十二月,被任命为左监门卫上将军,封彭城郡公,宋太宗即位后(976年)被封为卫国公,卒于太平兴国五年(980),被追赠为太师、追封为南越王。详见脱脱等撰《宋史》卷四百八十一《世家四》,中华书局标点本,1977,第13919—13932页;杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末一》卷四《收复岭南》,“宛委别藏”丛书影印钞本,江苏古籍出版社,1988,第95—109页。

(1)阿戈特注:这里不是黄埔港,它叫作小黄圃。【实际应是大黄圃】

(2)阿戈特注:这种在帝国内消费很多的纸类似于牛皮纸,尽管它比欧洲的牛皮纸更厚、颜色更黑。点燃之后它从边缘开始破碎。

注释:

1本文所称“水道”指水流的通道,如沟渠、河流等水体,所称“水路”指水上航行的路线。

2William Hutcheon Hall and William Dallas Bernard,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,from 1840 to 1843,vol.1,London:Henry Colburn,1844,pp.378-379.

3“内水道”的称呼见诸《广州纪事报》(Canton Register)、《东印度公司对华贸易编年史》(The Chronicles of the East India Company Trading to China)等,此处不再赘述。除了将“内水道”作为水道整体的称呼外,英人还将这条水道的不同部分称为大路(Broadway)、大路河(Broadway River)、香山河(Hong Shan River)及澳门水道(Macao Passage)。吴宏岐对这些称呼进行了研究,参见吴宏岐《时空交织的视野:澳门地区历史地理研究》,社会科学文献出版社,2014,第59-77、134-152页。

4(1)W.H.Hall and W.D.Bernard,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,from 1840 to1843,vol.1,pp.378-401.

5(2)金国平、吴志良:《东西望洋》,(澳门)澳门成人教育学会,2002,第49-76页。

6(3)[意大利]利玛窦、[比利时]金尼阁:《利玛窦中国札记》,何高济等译,中华书局,1983,第154-155页。吴宏岐利用这则材料研究了明代由澳门前往广州的内河水道交通,参见吴宏岐《明清澳门至广州的内河水道交通初探》,《时空交织的视野:澳门地区历史地理研究》,社会科学文献出版社,2014,第134-136页。

7(4)Jesuítas naÁsia,Série da Província da China,49-V-13,Lisboa:Biblioteca da Ajuda,fols.331v-332v.

8(1)郭声波:《1560:让世界知道澳门---澳门始见于西方地图年代考》,中国中外关系史学会等主编《中外关系史论文集》第14辑《新视野下的中外关系史》,甘肃人民出版社,2010,第63-73页。典型地图如16世纪70年代《费尔南·瓦斯·多拉杜地图集》(Fernão Vaz Dourado Atlas)收录的“远东沿海图”。

9(2)详见黄启臣《澳门通史:从远古至2019年》,广东教育出版社,2020,第158-174页。

10(3)详见[美]范岱克《广州贸易:中国沿海的生活与事业(1700~1845)》,江滢河、黄超译,社会科学文献出版社,2018,第15-32页。

11(4)《粤海关志》对于“上省下澳”一词有多处记载,如:“查夷人上下省澳,向由洋商禀明粤海关衙门批照……夷人上省,亦照下澳之例……”梁廷枏:《粤海关志》卷二十九《夷商四》,袁钟仁点校,广东人民出版社,2014,第556页。

12(1)外商常用于上省下澳的帆船是“西瓜扁”,它是一种平底帆船,主要功能是在洋船与商馆之间驳运货物、接送外国商人上省下澳,详见宋平《清代航船“西瓜扁”与广州对外贸易的转运系统》,《广东造船》2015年第1期,第64-66页。部分外销水彩画绘制了西瓜扁的形状,如题名为“送夷商下澳西瓜扁”的水彩画,见王次澄等编著《大英图书馆特藏中国清代外销画精华》第1卷,广东人民出版社,2011,第116-117页。

13(2)相关记载散见于各种外国商人在华见闻中,如威廉·亨特(William C.Hunter)语:“沿河上下航行是特别愉快的,暂时摆脱了室内事物,赋人一种新的感觉。”详见[美]亨特《广州番鬼录旧中国杂记》,冯树铁等译,广东人民出版社,2009,第83-92页。

14(3)本文研究的中心人物阿戈特所用的一份“上省牌照”收藏于葡萄牙东波塔国家档案馆中:Ofício do mandarim sub-prefeito de Macau,Wei,ao procurador de Macau,informando sobre a concessão de uma licença de comércio ao mercador espanhol Manuel,para ir a cantão tratar do seu negócio(澳门同知韦协中为给发吕宋商人噧喴等上省贸易牌照事行理事官牌),1792-05-09,PT/TT/DCHN/1/2/000143,Arquivo Nacional Torre do Tombo。也可见刘芳辑,章文钦校《葡萄牙东波塔档案馆藏清代澳门中文档案汇编》下册,(澳门)澳门基金会,1999,第705页。

15(1)在18世纪中期至19世纪中期,“上省下澳”的程序时有微调,路途中所必须经过的检查点也时有变化。此条“上省”流程是根据“上省牌照”等史料所还原的18世纪90年代之情形,见葡萄牙东坡塔国家档案馆中的相关汉文文书,如Ofício do mandarim sub-prefeito de Macau,Wei,ao procurador de Macau,sobre a comunicação referente a concessão de uma licença de comércio a um comerciante para ir a Cantão tratar do seu comércio,1793-07-02,PT/TT/DCHN/1/2/000219,Arquivo Nacional Torre do Tombo。

16(2)《东印度公司对华贸易编年史》对此问题有多处描述,如1825年,时任两广总督的阮元针对上省下澳官艇需索过度的问题发布了谕令,然而英国东印度公司的成员“很快就发觉当前的事例不是真实的,因为总督谕令的锋芒,随着时间的推移而变钝了”。见[美]马士《东印度公司对华贸易编年史(1635-1834年)》第4卷,区宗华译,林树惠校,章文钦校注,广东人民出版社,2016,第126-128页。范岱克曾对上省下澳的流程进行了研究,并根据1763-1816年的荷兰东印度公司档案对上省下澳费用的增减做了详尽分析。详见Paul Arthur Van Dyke,Port Canton and the Pearl River Delta,1690-1845,Ph.D.dissertation,University of Southern California,pp.44-53。

17(3)W.H.Hall and W.D.Bernard,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,from 1840 to1843,vol.1,p.395.

18(4)即“噧喴(Manuel)”,见Ofício do mandarim sub-prefeito de Macau,Wei,PT/TT/DCHN/1/2/000143,Arquivo Nacional Torre do Tombo。

19(1)在西班牙巴斯克海事博物馆所办的刊物中,部分西班牙学者详细介绍了阿戈特的生平,详见Carlos Rilova Jericó,“Encontrado entre las sombras del Siglo de las Luces.Manuel de Agote,agente de la Real Compañía de Filipinas (1779-1797),”JoséMaría Unsain ed.,Los vascos y el Pacífico:Homenaje a Andrés de Urdaneta,Donostia-San Sebastián:Untzi Museoa-Museo Naval,2009,pp.82-105;Ander Permanyer Ugartemendia,“Españoles en Cantón:los Diarios de Manuel de Agote,Primer Factor de la Real Compañía de Filipinas en China (1787-1796),”Itsas Memoria:Revista de Estudios Marítimos del País Vasco,vol.7,Donostia-San Sebastián:Untzi Museoa-Museo Naval,2012,pp.523-546。

20(2)阿戈特日记现保存于西班牙巴斯克海事博物馆(Euskal Itsas Museoa-Museo Marítimo Vasco),博物馆提供了电子版档案供公众浏览,见https://itsasmuseoa.eus/coleccion/diarios-demanuel-de-agote/。

21(1)Manuel de Agote,Comprehende las Observaciones Methearologicas y diferentes noticias Mercantiles y Políticas que han acaecido en Cantón y Macao el año 1792:Trabajado por Manuel de Agote,Ⅰr Factor de la Rl.Compañía de Filipinas,1792,R.634,Museo Marítimo Vasco,p.64.日记每年的标题皆不同,为简便起见,下文再次引用时将简称为“Diario de Canton(广州日记)”。

22(2)Manuel de Agote,Año 1793:Observaciones Methearoligicas,Diferentes noticias ocurridas,1793,R.635,Museo Marítimo Vasco,p.132.

23(1)关于小德金的经历详见Chrétien-Louis-Joseph de Guignes,VoyagesàPéking,Manille et l'Ile de France,faits dans l'intervalle des années 1784à1801,Paris:Imprimerie Impériale,1808;“Chapter 24.Chrétien-Louis-Joseph de Guignes (1759-1845),”in Bianca Maria Rinaldi ed.,Ideas of Chinese Gardens,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,2015,pp.231-236。

24(1)原文中此处有涂改痕迹,阿戈特将52′涂改为了42′。据地图顶部绘制的经度,广州城的经度确为110°42′30″,故图中的52′是阿戈特的笔误,而并非计算错误。引文中的圆括号()为原作者所加,内为原文。为使文意通顺,笔者在引文中所加文字以方括号[]标出。下同。

25(1)这8次航行过程在《日记》中的记载较为简略,阿戈特很有可能在别处详细记载了这些地理信息,以备绘图使用。

26(2)一名龟岗塔,今不存,位于珠江后航道与大黄滘交界处,今广东省广州市荔湾区车歪炮台遗址。

27(3)笔者结合上下文将“estero”译为“水道”,但“estero”的准确定义为“河流的支流或分汊,受海潮涨落的影响,有时可以通航”。参见Real academia española,Diccionario de la lengua castellana por la real academia española,Madrid:Gregorio Hernando,1884,p.468。阿戈特如此用词,说明在此段水道上航行时,潮汐是重要的影响因素。

28(4)原图中的注释一被打了叉,意即删去。

29(1)尽管《水道图》的总体准确度较高,但图中由凤凰塔至林岳的两条水道均有错误,阿戈特在此处混淆了大黄滘与其南侧的水道。错误原因很可能如注释一所言,是阿戈特多次夜间途经此处,不能准确地测绘当地的地理状况。

30(2)三山水道即今日广州市荔湾区与佛山市南海区之间的三支香水道,1793年绘制的水道即今日广州市番禺区与佛山市南海区之间的陈村涌与深涌水道。

31(1)De Guignes,VoyagesàPeking,vol.3,p.289.

32(2)约瑟夫·赫达特,英国水文学家及制图师。1801年,他编撰了新版《东方领航员》(The Oriental Navigator),为前往东亚、南亚、大洋洲等地的船只提供了航行指南,其中包括由珠江前往广州城的指南。上述阿戈特提到的赫达特所绘地图,即1786年《从广州至龙穴岛的虎门地区考察图》(A Survey of the Tigris from Canton to the Island of Lankeet),图中不仅绘制了从广州城至龙穴岛部分珠江沿岸的地理情况,还附有经由珠江前往广州城的详尽文字指南。阿戈特和小德金很有可能主要参考了这幅地图以了解珠江主泓及珠江口地区的地理情况。相关资料参见Joseph Huddart,The Oriental Navigator,Or,New Directions for Sailing to and from the East Indies,London:Robert Laurie and James Whittle,1801,pp.450-453;Joseph Huddart,A Survey of the Tigris from Canton to the Island of Lankeet,1786,GE SH 18 PF179 DIV 10 P 3/1,Bibliothèque Nationale de France (département Cartes et plans)。

33(1) Manuel de Agote,Diario de Canton,1792,p.61.

34(1) Manuel de Agote,Plano del río por el qual se navega con embarcaciones menores entre Macao y Canton,1792,MN-MN-88-9,Archivo Museo Naval de Madrid.此图可见于西班牙虚拟国防图书馆(Biblioteca Virtual de Defensa),相关网址为http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=37718。

35(1) Manuel de Agote,Plano del río por el qual se navega con embarcaciones menores entre Macao y Canton,1792,Maps 8.Tab.C.8,British Library.

36(1)指朱利安·德·富恩特斯(Julián de Fuentes),时任西班牙皇家菲律宾公司在广州的二班,阿戈特的副手,1796年后接任阿戈特成为大班。

37(2)参见J.L.Cranmer-Byng,An Embassy to China,Longmans,1962,pp.63-64。克兰默·宾(J.L.Cranmer-Byng)在研究马戛尔尼日记时,首先发现了阿戈特将两幅地图赠送给了马戛尔尼的相关记载,详见J.L.Cranmer-Byng,“The Defences of Macao in 1794:A British Assessment,”Journal of Southeast Asian History,vol.5,no.2,1964,pp.133-149。

38(3)指亨利·波郎(Henry Browne),时任英国东印度公司驻广州的大班、秘密与监督委员会(Secret and Superintending Committee)主席、特选委员会(Select Committee)主席。参见[美]马士《东印度公司对华贸易编年史(1635-1834年)》第2卷,第217-218页。

39(4)指理查德·霍尔(Richard Hall),时任东印度公司在广州的秘密与监督委员会秘书、特选委员会秘书。参见[美]马士《东印度公司对华贸易编年史(1635-1834年)》第2卷,第218页。

40(5)Manuel de Agote,Diario de Canton,1793,pp.123-124.

41(1)马戛尔尼使团带回英国的不仅有阿戈特的《水道图》,还有他的《澳门图》,这幅地图后来被乔治·斯当东(George Staunton)翻译成了英文,翻印在了他的行记中(但未提及《澳门图》的作者姓名)。英文版《澳门图》在后世被广泛摹绘与刊印,西班牙文的原版地图反而没有英文版的影响大。英文版《澳门图》参见George Staunton,George Macartney,An Authentic Account of An Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China,vol 3,London:Printed by W.Bulmer and Co.for G.Nicol,1797,Plate 11。

42(2)Levantamento do delta do Rio das Pérolas com a localizacão de Macau,1677?,MNL.05.11.CART,Arquivo de Macau.此图可见于Hong Kong Maritime Museum,Charting the Pearl River Delta:A Catalogue of Charts,Sailing Directions,Views and a Bibliography Pertaining to Charting the Pearl River Delta,Hong Kong:Hong Kong Maritime Museum,2015,p.90。

43(1)Manuel de Agote,Plano del río por el qual se navega con embarcaciones menores entre Macao y Canton,1792,MN-MN-88-19,Biblioteca del Museo Naval de Madrid.

44(2)Manuel de Agote,Plano del río por el qual se navega con embarcaciones menores entre Macao y Canton,1792,Add.17641.A,British Library.

45(3)Peter Barber,“‘Riches for the Geography of America and Spain’:Felipe Bauzáand His Topographical Collections,1789-1848,”The British Library Journal,vol.12,no.1,1986,pp.28-57.

46(1)5座山今分别为:广州市番禺区滴水岩、佛山市顺德区顺峰山、广州市南沙区十八罗汉山、中山市阜沙镇浮墟山、中山市南头镇牛岗山。“牛岗山”,又称“坡头山”,其粤语发音与“Tanfau”差异较大,“Tanfau”应另有汉字所指。但“Tanfau”山所在地点确与牛岗山相同,其山体也十分形似。Tanfau一名或源于东侧的团范岗,其所指尚待进一步考证。

47(2)位于紫坭与沙湾、顺德的山在同一处被观测,观测点A位于紫坭南方;浮墟山和牛岗山在同一处被观测,观测点B位于港口西北;位于潭州村的山被单独观测,观测点D位于潭州正前方。

48(3)如阿戈特在1787年绘制的《关岛对景图te,Diario del viage hecho por la Fragata de Sm Md.Nomba》:ManueAstrea fletada por la Rl.Cal de Ago de Filipinas,desde el Puerto de Lima a Manila por el Mar Pacífico al mando del Capitán de Fragata Dn.Alexandro Malaspina,Caballero de la Orden de Sn.Juan.Trabajado por Manuel de Agote,Maestre de la expresada Fragata,1787,R.629,Museo Marítimo Vasco,p.84。

49(1)Manuel de Agote,Plano del río por el qual se navega con embarcaciones menores entre Macao y Canton,1792,C.Par.71,Biblioteca Nacional de Portugal/Biblioteca Nacional Digital.图片可见于https://purl.pt/34515。

50(2)在此图之前《水道图》中,阿戈特只绘制了“大黄圃岛”西侧的水道,新绘制的水道位于其东侧。此外,阿戈特将此地标注为小黄圃(Guangpu Pequeño),有误,根据地理形势判断,此地为大黄圃。

51(3)今中山市黄圃镇横档山。“Sansimi”实际指的是距离横档山不远处的“三星围”。

52(4)今中山市黄圃镇乌珠山。

53(5)Manuel de Agote,Plano del río por el qual se navega con embarcaciones menores entre Macao y Canton,1792,MR/42/487,Biblioteca Nacional de España/Biblioteca Digital Hispánica.图片可见于http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000063486。

54(1)Real academia española,Diccionario de la lengua castellana compuesto por la real academia española,reducidoáun tomo para sumas fácil uso,Imp.de J.Ibarra,1780,pp.806,944.

55(2)实际留存至今的地图很可能不止本文提及的8幅。

56(1)Chrétien Louis Josep de Guignes,VoyagesàPéking,Manille et l'Isle de France:faits dans l'Intervalle des Années1784à1801,Atlas,Paris:Impr.Impériale,1808,N°95.此书可见于法国国家图书馆(Bibliothèque nationale de France)旗下的“Gallica”数字图书馆。

57(2)Chrétien-Louis-Joseph de Guignes,VoyagesàPéking,vol.3,pp.286-291.

58(1)Messrs.J.Reeves,Charts Showing the Inner Passage of the Canton River from Canton to Macao,with the Note“Taken from Original Spanish Chart”,19 century,Add.MS.31349-31350,British Library.

59(2)《水道图》共有7座山的对景图,此图册末页缺少的1处对景图,被裁剪粘贴在了地图部分。

60(3)Dian H.Murray,Pirates of the South China Coast:1790-1810,Stanford University Press,1987,p.70.

61(1)该版本的中文地名标注为本文辨认其他版本中西班牙语地名提供了莫大帮助。但遗憾的是,穆氏的《华南海盗》出版较早,其中展示的《水道图》印刷并不太清晰,加上书上的图幅面积过小,图上的汉字挤作一团,基本无法得到辨认,故笔者只能略述此图大概。

62(2)关于约翰·里夫斯的介绍及其作品详见Peter James Palmer Whitehead,“The Reeves Collection of Chinese Fish Drawings,”Bulletin of the British Museum(Natural History)Historical Series,vol.3,no.7,1969,pp.191-233;Kate Bailey,John Reeves:Pioneering Collector of Chinese Plants and Botanical Art,Acc Art Books,2019;[英]朱迪斯·玛吉编著《可装裱的中国博物艺术》,许辉辉译,商务印书馆,2017;[美]范发迪:《知识帝国:清代在华的英国博物学家》,袁剑译,中国人民大学出版社,2018,第3-71页。

63(3)参见Royal Geographical Society (Great Britain),The Journal of the Royal Geographic Society of London,vol.14,J.Murray,1844,pp.119-120;李孝聪:《欧洲收藏部分中文古地图叙录》,国际文化出版公司,1996,第179-181页。有研究者认为,该地图实际上是《雍正十排皇舆全图》的修订版本,参见Xue Zhang,“A Jesuit Atlas of Asia in Eighteenth-Century China,”Asian and African Studies Blog,https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2019/04/ajesuit-atlas-of-asia-in-eighteenth-century-china.html,2019-04-17[2021-10-12]。

64(4)Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,vol.1,Parbury,Allen,London,1827,p.617;Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,vol.4,John W.Parker,London,1837,p.xiv.

65(1)题献部分翻译如下:“致皇家学会会士约翰·里夫斯先生,感谢他慷慨提供的汉语手稿,以及他向尊敬的东印度公司提供的关于中华帝国的杰出地图。这张《中国东海岸地图》由他忠实的朋友詹姆斯·霍斯伯格绘制。”原文参见James Horsburgh,East India Company,The Chart of the East Coast of China,1835,2007628649,London:Library of Congress Geography and Map Division Washington。

66(2)Peter James Palmer Whitehead,“The Reeves Collection of Chinese Fish Drawings,”p.199.

67(3)另外三位中国画师分别是Akut、Asung与Akew,可惜四位画师的中文名均未得到流传。参见Peter James Palmer Whitehead,“The Reeves Collection of Chinese Fish Drawings,”p.200。

68(4)Landscape from Canton to Macao,Maps C.6.d.2,British Library.也可见于林天人编撰《方舆搜览:大英图书馆所藏明清舆图》,(台北)中研院台湾史研究所,2015,第98-101页。关于此图的研究参见林天人《澳门学与澳门地图学---以大英图书馆所藏澳门古地图为例》,戴龙基、杨迅凌主编《全球地图中的澳门》第2卷,社会科学文献出版社,2017,第146-168页。

69(1)里夫斯雇人所绘上省下澳画册并非只此一种,他为水彩画册(雇人)绘制的地图也并非只有上文提及的地图。关于里夫斯的《广州至澳门水途即景》等作品,笔者将另作文详细讨论。

70(2)Daniel Ross,Philip Maughan,This Survey of Part of The South Coast of China,1807,84696455,Library of Congress.

71(1)由于相关地图众多,此处不再赘述,仅试举几例:John Willliam Norie,A New Chart of the Coast of China,from Pedra Branca to St.John's Island,Exhibiting the Entrance to,and Course of,the River Tigris,1817;James Horsburgh,Chart of Choo Keang or Canton River,1831;Heinrich Karl Wilhelm Berghaus,Die Chinesische Küste der Provinz Kuang-tung,zu beiden Seiten des Meridians von Macao,Gotha:Justus Perthes,1834;Edward Belcher,Canton and Its Approaches,Macao and Hong Kong,London:George Cox,1852。

72(2)W.H.Hall,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,vol.1,End of the Vol.有关此地图,笔者将另文详作探讨。

73(1)Jean-Baptiste Du Halde,Province de Quang-Tong:25lieues comunes de France,Paris,1735,GE D-21723,Bibliothèque nationale de France (département Cartes et plans).此图可见于“Gallica”数字图书馆。

74(2)周振鹤、林宏:《早期西方地图中澳门地名与标注方位的谜团》,《海洋史研究》第10辑,社会科学文献出版社,2017,第277-353页。

75(3)本图依据各版本《水道图》中的图文标注将地物进行了分类,但地物的属性(聚落、寺庙、宝塔、军事设施)与实际情况不完全一致,如香山城、港口、前山寨等地兼有军事设施与聚落的属性。

76(1)范岱克针对广州体制下基层网络的腐败与走私行为进行了详尽讨论,并认为广东的高层官员未能控制住底层出现的问题是广州体制溃败的重要影响因素,详见[美]范岱克《广州贸易》;Paul A.Van Dyke,“Smuggling Networks of the Pearl River Delta before 1842:Implications for Macau and the American China Trade,”Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch,vol.50,2010,pp.67-97。

77(2)如果只从1841年3月“复仇女神”号入侵珠江内河水道的过程来看,它只是勉强突破了当地的地理屏障。因为珠江内河水道的航行条件远比珠江口洋面要差,即使“复仇女神”号突破了水深的限制,仍须借助掳来的中国引水人的指引,才能勉强通过珠江内河水道的一部分,参见W.H.Hall,Narrative of the Voyages and Services of the Nemesis,vol.1,pp.378-401。与此相对,英国军舰已不需要借助中国引水人通过珠江口洋面,参见王涛《清中叶英国在珠江口的地图测绘与航线变迁》,《社会科学辑刊》2016年第4期,第123-131页。

本文转引自《海洋史研究》(第二十一辑)2023年第2期186-222页。

|

.jpg)