|

莅海图说——清代中外海图中的交流

郭亮

本文转引自《海洋史研究》2024年第1期第467—483页。

摘 要:晚明以降,西方与中国的交流逐渐增多,海路成为航海发达国家到达中国的主要路线。这种地理意义上的交流源于西方航海科学和海图测绘系统的不断完善。明清时期,中国需要不断面对来自西方诸国及其舰队的到访与交流。这种情况持续了几个世纪之久。在清代中前期,政府对沿海的事物也给予了重视,然而,并没有建立基于科学发展基础上的海防体系,随之而来的多次中外海战失败,也直接影响了近代中国的历史发展进程。作为一个曾被忽视的线索,近代西方海图图像和中国的沿海图籍以新颖的视角,揭示了中西交流背景下,海洋问题认知模式的异同及其与社会、地缘政治和科学发展的多层面互动。

关键词:沿海交流;海图测绘;海权

必须掌握海洋,必须占有海洋。

——托马斯·福尔顿

中国自晚明开始,就进入到因海洋交流所带来的一系列深刻的社会与国家变革之中。随着海上航线为商业贸易提供越来越有力的支持,全球航行得以实现,航海国家如葡萄牙与荷兰的商船和军舰也已经先后航行到了中国的外海,海洋交流问题亦随之而来。伴随与海外世界的接触,中国沿海地域也在发生变化,这一切都被中国和域外的海图记录了下来。中国的大陆海岸线延伸超过一万八千公里,长度是长城的两倍,蜿蜒曲折的边界在近代中国与西方交流中令人瞩目。清朝前期的几任皇帝重视海防,为了有效地管理海防事务,朝廷在沿海地区部署了用于防御的卫所,并建立了要塞,地方官员都需要及时上报辖地海域所发生的状况,中国明清时期的海疆与海防机制构建了一个“封闭”而严格的系统,这个系统在相对长的时间内,维系了中国沿海疆域的相对稳定。然而,此时的西方国家利用海图作为打开全球疆界和市场的利器,来到中国沿海进行贸易与殖民活动,甚至与中国发生多次冲突,影响了中国近代历史的进程。海图作为静置的图像,所隐含的历史洪流及其背后的重要性尘封已久。

明中期以后,倭寇海患不止,抗倭官员对沿海海防状况十分关注。嘉靖时南京兵部主事唐顺之在《条陈海防经略事疏》中说道:

国初防海规画至为精密,百年以来海烽息久,人情怠弛,因而隳废。国初海岛便近去处皆设水寨以据险伺敌,后来将士惮于迥海,水寨之名虽在,而皆是海岛移至海岸。闻老将言:双屿、列港、峿屿诸岛近时海贼据以为巢者,皆是国初水寨故处,向使我常据之,贼安得而巢之。今宜查国初海防所在,一一修复,及查沿海卫所原设出哨海船额数,系军三民七成造者,照数征价贴助,打造福船之用。1

不过,系统和有延续性的海岸防卫制度,在明代并未制定和出现,明朝虽有郑和下西洋的海外航行和大型舰船制造技术,但却始终没有建立一支用于防卫沿海的常备水师,只能根据沿海所发生的事件进行军事和政治方面的局部调整,无论是平倭寇还是驱逐来到中国沿海的荷兰人,只做防御性设置并不能解决根本的问题。明人对海疆海防的理解正如《图书编·万里海防总叙》中所阐发的那样:

海为众水所会,而环中国皆海也,东北起辽东,东南抵琼州,其地之遥几万里,而海中夷岛小大不一,其叛服亦不常。虽其叛也不足为中国大患,而疥癣亦足为病。洪惟我太祖高皇帝于沿海要害,设为卫所水旱之寨,星列棋布,其防亦既密矣。然密于防海,而今之为海滨患者,岂特旧法废弛为然哉?如漳、泉滨海之民,以海上为家,以夷岛为商贩之地,固有所利于夷;而各夷岛之货,皆欲求售,其所利于中国之货物者亦不少。其中且有名虽入贡,实为贸易财货,故利之所在,华夷争趋之而忘其风波之险也;一或禁其舟楫,其初亦若海寇之稍靖矣。然而奸顽恶党钩引潜匿,为害滋甚,近日倭奴之患,可睹也已。今欲防之,岂有他哉?亦惟举国初之制而润色之,俾威严在我而怀柔有道,海寇不为大害云。2

《图书编》的编撰者是晚明学者章潢,他对中国沿海一带的形势分析透彻,贸易之利已成为海上争端的主要诱因。明代以后,沿海倭寇的侵扰渐为来自欧洲的航海国家所取代。出于对贸易和对方物产的兴趣,航海技术出众的国家,如荷兰和葡萄牙不断更新海图,进行精确观测和修正航线,台湾被荷兰占据38年所潜藏的,正是航海技术与测绘海图的领先,来自海上的交流与矛盾一直延续到了近代。

一 海图与来自海上的交流

18世纪以来,英国在亚洲的贸易开拓重点就是打开中国的市场,马戛尔尼代表英国政府向清廷提出了七项请求,要求签订正式条约:派遣驻北京人员管理中英贸易;允许英国商船至宁波、舟山及两广、天津地方收泊交易;允许英国商人比照俄国之例在北京设商馆以收贮发卖货物,要求在舟山附近小海岛修建设施,作存货及商人居住用;允许选择广州城附近一处地方作英商居留地;并允许澳门英商自由出入广东;允许英国商船出入广州与澳门水道并能减免货物课税;以及允许英人传教。这些要求均被乾隆帝拒绝,乾隆五十八年(1793),他在给英人的复信中口气强硬、态度坚决:“天朝疆界严明,从不许外藩人等稍有越境掺杂。是尔国欲在京城立行之事,必不可行。”3

自1450年之后,在新印刷技术、原始资本主义消费和人文主义文化的推动下,欧洲地图技艺水平日新月异。到18世纪,地图已经成为传达地理概念的主要工具。更加精确的海上航线和海图,在西方主要航海国家向海外扩张进程中起到了关键的作用,甚至影响到了社会心理,正如塞缪尔·约翰逊在1750年所说:

一本书一旦落入公众手中,它就被认为是永久不变的,而读者会将他的思想融入作者的设计之中,制图过程和由此产生的地图反过来又依赖于敏锐的空间概念。与任何其他表现形式的图像或文本一样,地图制图者所使用的工具和技术、地图制作和使用的社会关系及文化期望,都是地图的图像价值。4

18世纪以来,东印度公司和英国海军非常重视地图、海图的战略价值,英国海军水道测绘部的成立不应被看作一个孤立的事件。海图在中国贸易与鸦片战争中具有深远的社会心理影响力,测绘师们比中国人更加了解中国沿海、岛屿和港口要塞的具体情况,这为之后一系列的战争奠定了重要基础。

英国东印度公司对地图和制图的侧重点在于对调查地理信息的掌握,每一位测绘员都具有一定的制图专业知识。5可以看到,来到中国沿海进行测绘的英国制图师通常是具有地图测绘与制图经验的专业人士,这一点和明末时期的荷兰东印度公司近似,6他们的任务就是要准确、清楚地进行未知海域的航海路线勘察和尽可能多地收集城市社会信息,从清政府与英国双方的海图绘制水平观之,就可以看出此后由于这种差异所带来的后果。

英国东印度公司非常重视在东亚的贸易,很多交易商品从印度东部领土过境,特别是茶叶、香料、靛蓝和纺织品。1838年,为了更高效地运作,东印度船坞公司和西印度船坞公司合并,码头由大型水池组成,可容纳一百艘船,现代港口物流使卸货和装货更快,而仓库就在码头边,紧挨着船位,也使运输更加有效。在码头期间,这些船只还可以重新改装和装载,以便下次航行。7从威廉·丹尼尔绘制的《东印度公司船坞远眺》画作(见图1)中,可以看到英国在印度建立了设施完备的远洋航行基地。毫无疑问,英国一直想在中国建立同样的专属港口和船坞基地,从而更加有效地获取贸易利润,然而,清政府非常坚决地拒绝了英国贸易开埠的请求,使英国的野心未能实现。

图略(请参看原文)

图1 威廉·丹尼尔《东印度公司船坞远眺》,1808,水彩,英国国家海洋博物馆藏

英国在中国开展贸易的最初尝试,受阻于广州的地方政府和澳门的葡萄牙人,长期以来,荷兰人为打破这个壁垒所进行的多次努力最后都毫无效果。英国船长约翰·威德尔在1637年强行沿河而上到达广州,救出几名被关押的英国商人,但却未获准从事贸易,并被澳门的葡萄牙人赶走。英国人后来在中国的冒险事业,包括1670年试图接替1661年被郑成功驱逐的荷兰人在台湾的努力,也以失败告终。8及至1683年,清政府收回了台湾,并要求所有外国人到广州经商。18世纪初期,外国人在广州的贸易慢慢变得较为容易,但英国人直到1762年才获准在那里设立一个正式贸易基地。9在此期间,英国人也到日本进行了一次短暂的试探。1598年,英国船长和领航员威尔·亚当斯被任命为前往东印度群岛的荷兰船队的主要领航员,只有亚当斯指挥的一艘船通过合恩角(Kaap Hoorn,位于南美洲)幸存下来,他于1600年春抵达日本西南的九州岛。10

二 英国对华南沿海的测绘

乾隆五十一年(1786),也就是马戛尔尼使团来华的7年以前,已经有英国人对广州及珠江一带做过深入的测量并绘制成地图。约瑟夫·赫达特(Joseph Huddart,1741—1816)就是其中的代表,赫达特是英国船长、水文学家、海图绘制者和发明家。1773年,赫达特加入了东印度公司,在约克号上担任四副,前往圣赫勒拿岛。在这次航行中,他对苏门答腊西海岸进行了详细的科学观察和调查。1777年,罗伯特·赛耶出版了赫达特对苏门答腊海岸的测绘图,并委托他对圣乔治海峡进行了一次调查,调查于1778年夏天完成。赫达特绘制的圣乔治海峡海图,证明了他的测绘具有较高的精确度,并奠定了赫达特作为英国最重要的水文学家之一的声誉。1777年下半年,他重新进入东印度公司服役,在接下来的十年里,赫达特曾在印度和中国之间的水域频繁航行,广州水域的地图就是在这期间所绘就。11约瑟夫·赫达特在1794年绘制的《中国南海,从广州到澳门海图》显示了虎门、狮子洋、珠江口、黄埔、琶洲岛和二沙岛一带,广州珠江下游的详细航行指示和海岸线,并附有这一带河岸情况的详细资料。12赫达特对广州到澳门的珠江河道进行了校正,绘制了南海航海图,图中有大屿山一带的沿海风光,海图详细标记了测量海水的深度。赫达特在地图的注解之中详细地描述了图中的地理信息:

珠江流域并不难以航行,然而近些年许多船只因为领航员的无知而避开这一区域,那些渴望去澳门的船只对这一区域知之甚少。在澳门和虎门之间,船只进入浅滩或有可能搁浅,据说是在外伶仃岛,我在船常去的海峡里还没有找到这样的岛屿。13

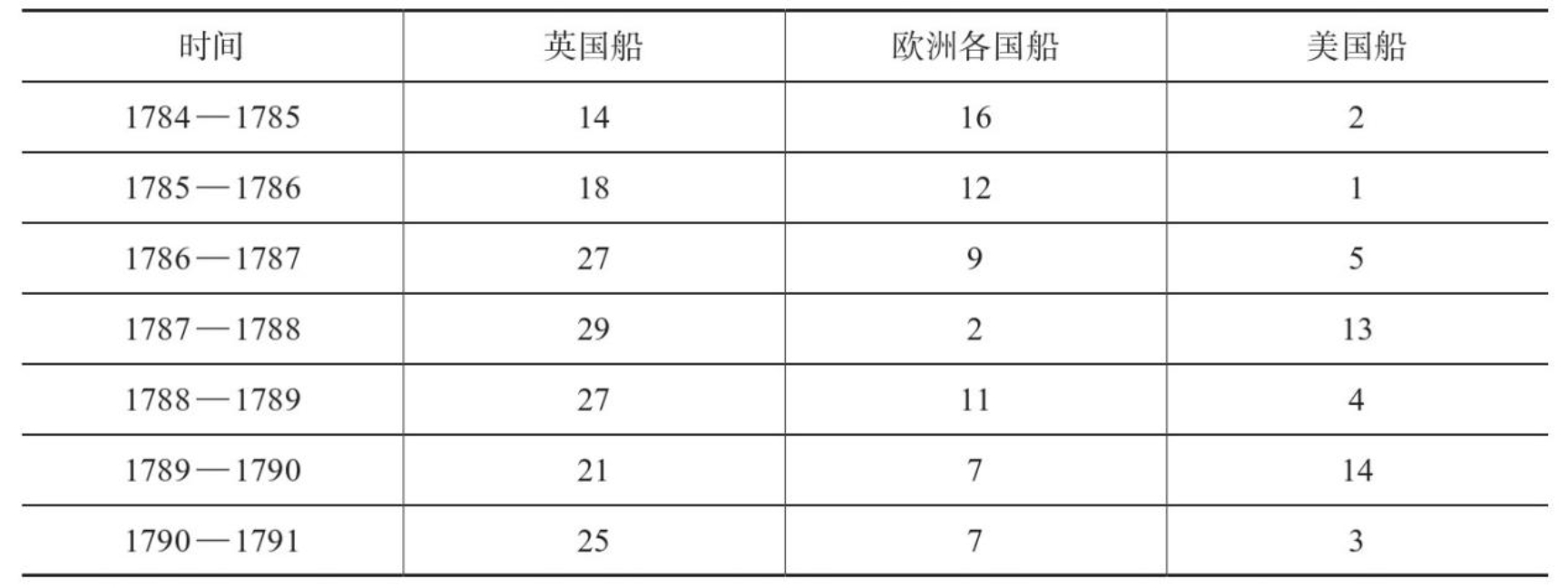

与此同时,为了获取更多的茶叶,促进殖民地印度的繁荣以获取更多资源投资欧洲,英国政府于1878年1月第一次派出使臣喀塞卡特中校出使中国,希望能够开拓中国市场,促进印度土产及制造品的销售,以及保障在广州的本国商人能够获得中国法律的平等对待,同时还谋求获得一个安全地方(非殖民地)存储、装载货物。14通过海路进入中国是英国的唯一选择,对1784年至1811年来广州贸易的各国商船进行比较,就会发现英国商船数量的可观(见表1)。自1784年开始,英舰数量就占据了往来广州的各国舰船之首。同时,英国也直接主导了1840年和1856年的两次鸦片战争,并导致了香港岛割让等一系列重要事件,围绕来华贸易和战争,对东南中国海的测绘就变得十分重要。清政府亦知晓广东在中国和域外关系方面的重要,清代绘制广东一带的海图较之前在数量和形式上都有增加,但是绘图的模式主要还是沿袭中国舆图的传统绘法,西方的科学测绘依然没有成为中国人绘制海图的参照方式。

表1 1784-1791年来广州口岸的各国商船统计

资料来源:﹝美﹞泰勒·丹涅特:《美国人在东亚》,姚曾廙译,商务印书馆,1959,第41页。

在清廷拒绝马戛尔尼使团的所有请求之后,英国并没有放弃在中国沿海寻找口岸。嘉庆七年(1802)英国兵船六艘,几个月来泊驻鹅颈洋,窥伺澳门。嘉庆十一年英国兵船十艘侵犯安南,被安南人击退,并被烧去七艘,他们因为不敢回国,就转来广东洋面,企图夺取澳门,将功赎罪。15同年,英国东印度公司的测量员詹姆士·霍尔斯堡(James Horsburgh,1762—1836)在香港一带的海面上进行了悉心的测探,把很多地方的名称景物都在地图上仔细记下来。霍尔斯堡是苏格兰水文学家和出版商,曾在皇家海军服役,后来成为东印度公司的水文学家,在东印度服役超过20年。在前往东印度群岛的航程中,由于海图错误,他在迭戈加西亚遭遇了海难,这倒激发了他对海图绘制的兴趣,尤其是东印度群岛。霍尔斯堡还出版了一些他自己测绘的海图:1810年的班卡海峡和加斯帕海峡海图、1811年的印度和斯里兰卡海图、1821年的中国海海图和1835年的中国东海岸海图。他报告说:铜鼓湾、金星门以及伶仃的西南部,香港南的大潭湾都是避风的良港,大鹏湾、大埔口也便于驻泊。16英国海军部自1795年起在联合王国水文局的主持下参与制作海图。它的主要任务是为英国皇家海军提供导航产品和服务,1821年以后也向公众出售海图。1795年,国王乔治三世任命地理学家亚历山大·达尔林普(Alexander Dalrympe)整合、编目和改进皇家海军的海图。达尔林普尔去世后两年,詹姆士·霍尔斯堡被任命为英国东印度公司水文师,1802年他作为水文学家为海军部绘制了第一张海图。17

绘制海图的系统化管理是英国海外殖民和扩张政策的基石之一,大英帝国曾经的殖民地留下了为数可观的地图、海图资料,它们是英国海外测量的重要文献。詹姆士·霍尔斯堡的深入观察体现于他绘制的中国海图中,其1831年首次出版的《珠江沿岸与广州河流图》描绘了珠江三角洲的陆地、海上和岛屿情况。后来的版本经过大量修改,以纳入最新的调查。18该图重新描绘了整个珠江,增加了许多水深数据、堤岸和浅滩的信息。修订本还新增了珠江三角洲上游的大型插图,图中所引用的许多宝塔和地标,都列在插图中。

霍尔斯堡对珠江沿岸的地形做了十分深入的观察和描绘,在图中运用了不同的透视视角,平面和立体地呈现出珠江沿岸山丘、建筑和地名等信息。例如他在图中标记到:

船从南面来的时候,当第一次看到三板洲(Sampan chow)时,如果龙穴岛(Lung-eet rocks)与大角头(Ty-cock-tow)的外缘接近,那么它很可能几乎在标记之下,应该位于北纬22°的位置。如视图所示,在南山(Anung hoy)最高部分的正下方,不过在逆风下工作时,必须将三板洲放在两个星号标记的空间内。19

在珠江流域、广东一带海域,霍尔斯堡提供了非常密集的水深参数,这无疑是船只航行的重要数据,需要较长时间的深入测量才能够绘出。这说明当时英国对广东一带海域情况的了解已经比较全面。清代中国也绘制了数量较多的广东海图与地图,整体而言较少采用西方科学地图的模式,在比例和距离方面很少具有实际的参考意义。在光绪二十四年(1898)的《广东省沿海图》中,彩绘长卷海图依然采用中国绘画长卷形式,对沿海各岛屿、礁石、州、府、县和军事防卫做了标记,因为没有比例尺和经纬度说明,所以无法判断精确的里程,海图下方有题记:

广省左捍虎门,右扼香山。而香山虽外护顺德、新会,实为省会之要地。不但外海捕盗,内河缉贼,港汊四通,奸匪殊甚且共域澳门,外防番舶于虎门,为犄角不可泛视也。20

对比霍尔斯堡海图,可以发现清人所绘《广东省沿海图》存在不少谬误。如淇澳岛旁边的香山县一带,图中似乎被误画成一个独立的海岛,与大陆并不相连,这样的海图无法在实际海战防卫中发挥作用。尽管清军水师把类似的海图亦当作海防资料,在今天看来,它似乎仅有雅玩欣赏的价值。对海图的依赖程度,清朝无法和航海大国英国相比,后来发生的一系列沿海战争中,清军在广州、厦门和镇海多次失利就能够说明问题。在当时,英国人对广东一带的图绘频次较高,例如1841年4月29日,英人爱德华·克里(Edward Cree,1814—1901)博士就在广州城墙附近,他已经画了11个月的草图,克里搭乘的英国皇家海军“响尾蛇号”(Rattlesnake)驻扎在中国水域,利用一切机会进行观测。但随着英国对清朝中国采取军事行动,愉快的旅行可能会变成危险的事情:

当克里画草图时,刺耳的枪声响起。他迅速退到船的安全处后,注意到草帽边上有一个弹孔,他发现那地方有些危险。在戏剧性的历史事件的背景下,克里的手绘作品,记录了他在海上的生活以及他在旅行时所遇到的地方的印象。21

“响尾蛇号”号运兵船是英国皇家海军的一艘六级驱逐舰,由察咸船厂(Chatham Dockyard)在1822年3月26日开始建造,1824年3月8日建成。舰长34.7m,宽9.7m,排水量503t。舰上拥有28门炮。“响尾蛇号”于1840年6月21日抵达澳门,执行封锁广州港的任务,而这只是众多英国军舰中的一艘。“响尾蛇号”也参加了第一次鸦片战争:1840年7月5—6日参与对舟山的占领;1841年至1842年,参与威廉·帕克爵士指挥的在广州以外的行动,包括1841年10月10日的镇海战役和1842年6月至8月的长江战役。22

在鸦片战争前后,英国人对广东沿海和香港进行了有针对性的测绘侦查,获得了较翔实的信息资料。值得一提的还有前面说到的爱德华·贝尔彻,他1812年加入英国皇家海军,曾发明提高船锚运作效率的工具(现存伦敦科学馆)。1840年,他作为舰长参与对中国的战役。1841年1月26日,英国舰队在爱德华·贝尔彻与部下的协同下,首次在香港北岸登陆。在前6天,即1月20日,英国人义律单方面宣布《穿鼻草约》成立,尽管草约并没有被双方正式签署,但爱德华·贝尔彻仍率领军舰抢滩登陆香港。英军测量人员,此前早已测定香港岛西面有一片突出的高地,既平坦又临海,可以用作军旅扎营,23于是命令工兵开辟从海边到此处高地的道路,即今日香港的水坑口街。贝尔彻在1841年就自己绘制了香港的地图,24这幅地图和之前英人所绘广东外海图近似,十分细致地绘出香港岛的具体参数信息,贝尔彻此时可能并未意识到占领香港的深远意义,但作为敏锐的观察者和测绘者,他深知香港的战略价值和商业潜力。这幅地图令人印象深刻,为后来大多数的香港海图奠定了标准,甚至直到20世纪,该海图都被重复印刷出版并出现在许多书籍之中。贝尔彻1841年的地图是英国首次对香港进行详细调查的产物,在英国强占香港的过程中发挥了重要作用。该地图涵盖香港岛和九龙半岛,以及毗邻的部分岛屿:大屿山、坪洲、喜灵洲、南丫岛、双四门、蒲苔群岛和东龙洲等。这张地图提供了令人印象极为深刻的对各个建筑物的详细描绘,特别是维多利亚、中环和九龙半岛一带,以及密集的海水深度测量点。

贝尔彻不仅非常细致地绘出香港周边海域的详细水深指数,还对香港主要山脉的高度做了测量,并标出了高度,例如维多利亚峰(今太平山)为1852m。观测点的经纬度标记为东经114º10'48',北纬22º16'27',还特意记述了是在皇家海军“硫磺号”(HMS Sulphur)上所绘。他的《中国香港海图》在1857年至1861年进行了更正和修订,在将修正版与1846年版本进行比较时,会注意到以下方面的变化:命名和修改了大螺湾和沙湾的海岸线,对黄竹坑的命名和修订,维多利亚湾的定居点几乎增加了一倍,跑马地显示了定居点,西湾和小西湾沿海岸线被命名得更加合适。

爱德华·贝尔彻甚至还翻刻过詹姆士·霍尔斯堡1831年的《珠江沿岸与广州河流图》,不同之处在于标记了中文地名,这幅图的重要性可见一斑。在《广州及其周边,澳门与香港》图中,他把广州、澳门和香港的详细状况都绘制出来,可以看到他所关注的主要方面。地图分三个部分展示了中国广州地区。第一部分是澳门岛的地图,还有香港的一个小插图;下一部分是珠江,它从澳门岛和大屿山(Lantau)到广州,覆盖整个珠江三角洲;最后一个和最大的部分显示了广州城的轮廓,地图显示水深以英寻25为单位,其中澳门区域未给出比例,也描绘了从澳门到广州的河流。

英国仰仗铁甲舰船和精绘海图,在中国沿海一路进犯,沿岸港口在炮火硝烟中少有幸免。1841年1月7日,英军侵犯珠江时,遭到了清军的抵抗。在要塞之上的清军设备落后,枪支火力微弱,枪炮被固定在不能升降的支架上,江面上只有区区几艘平底帆船待命。威廉·霍尔上校(Captain William Hall)指挥桨轮铁甲的护卫舰“复仇女神”号(Nemesis)击中中国船只。中国船只中有一艘中弹爆炸,当江面上的中国船只剩下不到六艘的时候,“复仇女神”号转而攻击沙滩处的其他帆船,中国船只尽数被毁或被俘。随后,“复仇女神”号又逆流而上,攻击了上游一处小镇才扬长而去。中国在炮火的攻击下深刻认识到大英帝国的海上实力。经过2年的战争,英国占领了香港,获得了在4个港口通商贸易的特权。26正如我们已了解的情况,战争的胜利需要具备良好的制图和情报收集的能力。

鸦片战争的幕后策划者,是海军部第二秘书约翰·巴罗爵士(Sir John Barrow,1764—1848),他是皇家地理学会(Royal Geographic Society)的创始人之一。英国海军水道测绘部成立较晚,于1795年建立,而且其工作只是收集已有的绘图,然后分发给各艘船只而已。然而在约翰·巴罗在任的25年间,该部授权绘制了1500张新地图,并极大地提高了地图绘制的准确度,为整个世界海军地图的绘制建立了标准,其中有不少地图在一个半世纪以后仍在使用。27英国在开战之前就对中国海域,尤其是广东一带做了深入详尽的测绘,战争的结局似乎没有什么悬念,清军在面对掌握先进的航海能力、强大的军事实力和对中国海域地形充分了解的海军时,失败几乎是注定的结局,因为这些都是清军完全不具备的。

三 清代的海图测绘

清人对英国海图测绘的水平并非一无所知,这一点在北洋水师海军教学章程中可以发现。例如:北洋海军章程第五项招考学生例就参照了泰西各国水师学堂模式,尤其是仿效英国教习章程而制定;学生在堂四年应习功课中包括地舆图说,课程说明称,测海绘图乃海军分内极要事,因英国海图极精,各国取效,中国于图学一门尚未开办,自应先取英国舆图考究。28除对沿海地理的了解较少和海图与地图测绘规模较小之外,清代海图还有一个特点是运用文字描述地理情况,例如广东海域水深的状况并非通过海图图示,而是叙述出来:

量浅深以置船大小。夫广东六寨汛地,各有港可以避风泊船,但港门有浅深,湾澳有险易。港深而易泊者,无论船只大小,皆可驻扎。若港门浅狭,则利于小船而不利于大船。今六寨之中,水深可泊者,在南头,则有屯门、佛堂门也;在柘林,则有东山下、河渡门也;在恩阳,则有神电、马骝门也。港澳既深,虽有飓风骤发,船易入港,用大船以御敌诚为上策。若白鸽门汛地,惟北隘头可以泊船,其港亦浅,兼以巡哨锦囊,永安二所往来洋中,俱有沙,行大船恐未利也。白沙寨汛地,惟清澜可泊大船,而白沙、万州诸港俱浅,鬼叫门亦有沙,此二寨也,然犹有可泊之地,卒遇飓风,坏船犹少也。至若碣石卫一寨,殆又甚焉。碣石汛地,惟白沙湖颇可泊船,然湖中泥烂,湖尾浅狭,仅可容十余船耳。若碣石卫则海石嵯岈,船易冲磕。甲子门则港门甚浅,船易涸顿,一遇大风,大船不能入港,屡被覆灭。岂能遽而造补。而本寨之汛地,未免空虚,海寇倏至,如入无人之境,孰从而御之?故甲子门屡被寇劫,而竟无一兵与较胜负,非兵退怯,苦无敌船也。今于碣石、白沙、白鸽门三寨须酌用三号、四号之船,遇飓可以入港湾泊,其船常存,则其威常振耳。或谓三寨海寇要冲,而小船不利于战,然与其必用大船而屡被冲破,孰若多置船而振耀兵威?小船多,与大船相当也。况所谓小船者,若小哨马之类也,惟其可以入港而已。29

这一段对各海域水深、泊船、防卫和地理状况的叙述,若非亲临,则难以如此生动翔实。然而文字不能像海图一样具有直观的图像指引功能,山水画意的海图并不具有科学测绘的内核。在中国式舆图绘制风格仍然延续的同时,欧洲人远洋跋涉开辟了一个又一个殖民地和海外贸易集散地,通过海图测绘而打开一个新的世界。英军在中国沿海的战役之中使中国落败。多年以来,人们始终在思考晚清中国在与英国的海战中失败的原因,英国人奥特隆尼提出了与通常看法不一样的见解:

在这次战争中,各种情况都应该对清军有利:如果进行大规模战争,清军可以自由地选择他们作战的地区和防守的阵地;他们的后备部队和武器弹药,都近在咫尺;而最重要的一点,乃是这次战争是在清军本土进行,他们一定可以全神贯注于这一战斗。经过两年来的战事,清军将领亦已吸收若干军事经验。由于上述种种情势,加以我军舰队最近的移动,我方军事领袖的意图业已完全暴露,我们因而预料:清政府一定要将中国众多的人力和广大的资源全部使用出来,抵抗我军的进攻,从而扭转它所面临的危险局势。30

从后来的历史史实来看,奥特隆尼对清政府的判断显然并不准确。清初以来对海防的关注,多年以来在沿海各省的海防建设以及绘制的众多海防舆图,这个看上去“完善”的系统为什么在西方海军的攻击之下无法实现真正有效的抵御?一个不可忽略的事实就是清代中国之外的世界,已经发生了革命性的改变。19世纪以来,由于殖民主义者将新的生活方式带到周边世界,与前几个世纪的改变仅体现在规模和速度上的差异不同,新技术将这些界限淡化,社会发展领先的国家可以统治全球,在人类历史上还是第一次。31清代中国对外部世界所发生的变化无法做出全面和客观的判断,在1840年的鸦片战争来临之时,广东炮台上驻守的清军并不清楚的一点是,广东海面上驾驶铁甲舰的国家究竟是什么来历:19世纪中期,英国是世界上唯一一个完全工业化的经济体,生产的铁和纺织品占世界总量的一半。作为海上强国,英国人在航海技术上也相当领先。到伊丽莎白一世时,“帆船式巨型舰”的结合体诞生了,上面能够装载四门朝前开火的大炮,这种大型帆船成为英国舰队的主力。在船只设计不断进步的同时,英国的枪炮也随着铁矿的发现和铁用途的增加而得到了改进,这种技术优势差不多持续了一个世纪。另外,随着港务局重组、欧几里得几何学的应用、对磁罗经以及磁极认识的深入,对诸如《水手的镜子》等书中用荷兰语绘制图表的翻译和一些更加精确的地图的出版,32英国水手的航海技术也逐渐提高了。33先进的军事装备只是英军取得胜利的一个方面,不能忽视的是,海图测绘在英国和法国前往亚洲的航行与战争中所起到的关键作用。

海图的测绘需要有系统和不间断地进行。清代的舆图绘制、实地观测和实际运用之间存在的不匹配问题一如前代,虽然制图数量并不少,但是发挥效力不高。如在清末东沙岛事件中,因清政府拿出了足以证明属地的舆图资料,日本侵占该岛的图谋落空。34但直至洋务运动之时,清人对于船坚炮利及军事设施重视有加,对海图与测绘的潜在功效依然认识不足,这和历史中的长期海禁政策有很大关系。洋务运动时期,庙堂朝野都认为西方舰船枪炮是需首要引进和革新的硬件,但用于引导舰船、规划海路和侦查战情的海图测绘却始终没有得到与西方诸国同等的重视。

结语

清代官员中对海防事物关注者众多,但是真正懂得测绘制图与海防系统之关联者甚少,也极少见于表述。曾国荃在光绪十年(1884)七月二十日的《遵旨筹议防务疏》中,对西人海战做了十分深刻的分析:

泰西各国盘踞海上,全恃船坚炮利以称雄,非有异术也。……西人无岁不战,相战动辄数年,或旋战旋罢,或既罢又战……近年冒犯中华已非一次,窥我之船炮不及彼之锋利……又试就炮台而论,沿海、沿江星罗棋布,视之屹如山立,巩若长城。……查西人首重测量,施放大炮,因皆久练精熟;即极小极微之处,测准而施,亦无不每发必中。35

这里曾国荃所说测量应不仅仅包括火炮之测量,可能也有指西方海军海图测绘之意。近代中国谋求自强和崛起,广泛学习西方的科学、军事和工业,然而西方近一个世纪以来持续发展的工业革命,无法在“洋务运动”短暂的35年之中得以实现。展阅海图,这一帧帧海疆地理图绘恰恰是无尽历史的微观印证。

年鉴派大师吕西安·费弗尔认为,在包括地图的纸本图籍开始发挥其影响力之后,一个新的视界才逐渐成形,此视界将使西方能够在至少500年内获取自己想要的发展空间。36往来于亚洲的大航海注定会使国家之间的交流角逐充满变量,明清时期的中国海防策略与海图绘制,不仅与这个传统上农业国家的特征具有内在联系,还在于朝廷努力建立一套相关的策略,以限定知识分子的教育及普通民众的信仰。在中世纪的欧洲,教育与学术跟天主教会关系密切,但独立思考的人们仍能摆脱教会认可的世界观并对其进行挑战。37在郑和之后,中国再没有规模化地进行海外航行就是例子,而在不得不开放的有限空间之中,对外夷的防范仍然事关重大:为限制外国人的有害影响,清王朝承袭悠久传统,实行“广州体系”以保持其臣民和欧洲人之间的安全距离。1759年,清王朝在《防夷五事》中规定了外国船只和人员可以前往的地方(欧洲女性及仆人都被限制在澳门)及停留时间,并要求所有贸易只能通过政府批准的“行商”进行。此外,限制欧洲人与中国人接触,以防止外国人学习中文。在18世纪,只有几百名欧洲人能随时进入广州。1683年清王朝放宽对海上贸易的限制之后,数千名福建人和广东人移民到东南亚或与东南亚进行贸易;与此相比,在华欧洲人的数量是微不足道的,38而这一切都无法阻止来自海上的交流和碰撞。

近代航海强国均是海图测绘强国,海权的获取与国家的强大息息相关。历史上,航海实力在全球格局的变化中发挥了重要作用,时至今日依然具有深刻的影响力。几百年以来,在中国崎岖的海岸线上,上演了无数次商船来往和兵戎相见,在这些事件的背后,都有那些睿智和精密的设计与测量。

注释

1《古今图书集成·方舆汇编·山川典》卷314,光绪十年印本。

2(1)《古今图书集成·方舆汇编·山川典》卷314。

3(1)(清)王之春:《清朝柔远记》卷6,赵春晨点校,中华书局,1989,第138页。

4(2) Matthew H.Edney,Mapping an Empire:The Geographical Construction of British India,1765-1843,Chicago:University of Chicago Press,2018,p.2.

5(3) Matthew H.Edney,Mapping an Empire:The Geographical Construction of British India,1765-1843,p.2.

6(4)郭亮:《十七世纪欧洲与晚明地图交流》,商务印书馆,2015,第14-15页。

7(1) Dorlis Blume,Europe and the Sea,Munich:Hirmer Publishers,2018,p.300.

8(2) George L.van Driem,The Tale of Tea A Comprehensive History of Tea from Prehistoric Times to the Present Day,Leiden:Brill Academic Publishers,2020,p.386.

9(3)[美]罗兹·墨菲:《亚洲史》,黄磷译,海南出版社,2005,第341页。

10(1) I.Nish,Y.Kibata,eds.,The History of Anglo-Japanese Relations,1600-2000,Volume I,Houndmill et al.:Palgrave Macmillan,2000,p.42.

11(2) Joseph Huddart,The Oriental Navigator,or,New Directions for Sailing to and from the East Indies,Miami:Hard Press Publishing,2018,p.102.

12(3)广州市规划局、广州市城市建设档案馆编《图说城市文脉--广州古今地图集》,广东省地图出版社,2010,第49页。

13(1)取自赫达特图中的描述。

14(2) H.B.Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.Ⅱ,Oxford:Clarendon Press,1926,pp.160-165.

15(1)丁又:《香港初期史话》,生活·读书·新知三联书店,1958,第22页。

16(2)丁又:《香港初期史话》,第22页。

17(3) Josef Konvitz,Cartography in France,1660-1848:Science,Engineering,and Statecraft,University of Chicago Press,1987,pp.35-72,160-165.

18(4)主要来自海军部出版于1946年的由海军军官爱德华·贝尔彻(Edward Belcher,1799-1877)于1840年对该海域所进行的调查(参见詹姆士·霍尔斯堡《珠江沿岸与广州河流图》中的记述,1845,哈佛大学图书馆藏)。

19(1)[英]詹姆士·霍尔斯堡:《珠江沿岸与广州河流图》,1 8 3 1,哈佛大学图书馆藏。

20(2)佚名绘《广东省沿海图》,光绪二十四年,大连图书馆藏。

21(1) Hum Lewis Jones,The Sea Journal:Seafarers’Sketchbooks,London:Thames and Hudson Ltd.,2019,p.100.

22(2) Anthony Bruce,William Cogar,Encyclopedia of Naval History Darby,PA:Diane Publishing Co.,2006,p.304.

23(3) John M.Carroll,Edge of Empires:Chinese Elites and British Colonials in Hong Kong,Cambridge et al.:Harvard University Press,2005,p.21.

24(4)[英]爱德华·贝尔彻绘《中国香港海图》,英国海军部,1846,大英图书馆藏。

25(1)海洋测量中的深度单位,1英寻约合1.8288m。

26(1)[英]布莱恩·莱弗里:《海洋帝国:英国海军如何改变现代世界》,施诚、张珉璐译,中信出版社,2016,第220页。

27(2)[英]布莱恩·莱弗里:《海洋帝国:英国海军如何改变现代世界》,第221页。

28(3)中国史学会主编《洋务运动》第3卷,上海人民出版社,1961,第246页。

29(1)(清)卢坤、邓廷桢主编《广东海防汇览》,王宏斌等校点,河北人民出版社,2009,第350-351页。

30(1)[英]奥特隆尼:《对华作战记》(选译),中国科学院上海历史研究所筹备委员会编《鸦片战争末期英军在长江下游的侵略罪行》,上海人民出版社,1958,第189页。

31(2)[美]伊恩·莫里斯:《西方将主宰多久:东方为什么会落后,西方为什么能崛起》,钱峰译,中信出版社,2014,第334页。

32(3)莎士比亚的《第十二夜》中就提到过“东西印度群岛的新版地图”。

33(4)[英]尼尔·弗格森:《帝国》,雨珂译,中信出版社,2012,第10页。

34(1)佚名:《广东东沙岛问题纪实》,《东方杂志》第6卷第4期,1909年。

35(2)(清)曾纪泽:《遵旨筹议防务疏》,中国史学会主编《中法战争》第4卷,上海人民出版社,1961,第275-276页。

36(3)[法]吕西安·费弗尔、亨利-让·马丁:《书籍的历史:从抄本到印刷书》,和灿欣译,中国友谊出版公司,2019,第5页。

37(1)[美]王国斌:《转变的中国》,李伯重等译,江苏人民出版社,2010,第99页。

38(2)[美]林肯·佩恩:《海洋与文明》,陈建军、罗焱英译,天津人民出版社,2017,第512页。

|

.jpg)