|

本文转引自《海洋史研究》第二十二辑 2024年4月 第83—110页。

摘 要:檀香木是18世纪欧洲商人输入中国的重要商品之一。英、法荷兰、丹麦等国东印度公司和散商运来大量的檀香木,推动了广州檀香木贸易的繁荣,但也引发了檀香木价格的波动。清朝官府和行商从各自的利益出发,试图垄断檀香木的定价,但都由于内外压力而失败。与此相反,英国东印度公司运用行政、外交、经济、军事等多种手段,不仅打破了价格垄断而且排挤了竞争对手,逐渐获得了对商品定价的主导权。英国东印度公司的胜利表明,18世纪晚期英国已在广州贸易中占据主导地位,这不仅预示了广州体制的转变,也折射出英国全球战略的调整。

关键词:檀香木;价格垄断;公行;英国东印度公司

中国市场对檀香木的消费由来已久,与佛教的传播有着密切的联系。宋元海上贸易兴盛,大量香药进入中国,带动了香药消费的增长。至明清,随着商品经济的发展,香药消费市场进一步扩大。(1)新航路开辟之后,欧洲商人陆续抵达亚洲,开展对华贸易。但由于中国市场对欧洲商品的需求不高,欧洲商人不得不支付大量的白银购买中国货物。为了平衡贸易,减少白银的支出,欧洲商人尽可能地寻找中国市场所需的货物,胡椒、檀香木和棉花自此逐渐成为英国东印度公司输入中国的主要印度产品。整个18世纪,在鸦片成为重要的商品之前,檀香木在维系“白银一丝茶”(2)的贸易结构中发挥了重要作用。对于英国东印度公司而言,檀香木的重要性不仅在于减少了白银的支出,而且在于强化了英国东印度公司在广州贸易中的地位。

随着广州贸易研究的不断深入,贸易中的商品成为学者关注的对象。其中,大宗商品由于对贸易发展有着重要影响,往往成为关注的焦点,如胡椒、棉花、丝绸、茶叶、瓷器等,而贸易份额相对较小的商品则容易受到忽视。檀香木作为18世纪一项重要的国际商品,(3)相关研究主要集中在葡萄牙人经营的澳门与帝汶之间的檀香木贸易,(4)和美国商人主导的从太平洋到广州的檀香木贸易。(5)事实上,参与这一贸易的还有荷兰和英国,但由于资料限制,研究相对不足。(6)马士的专著虽然对英国东印度公司档案进行了系统的梳理和统计,但无法提供更多的信息,尤其是贸易的细节。因此,以英国东印度公司档案为中心的阅读和分析,是进行深入研究的必要条件。

由于商品的价值是通过交换来实现的,而价格是价值的表现形式,因此,在广州贸易中商品价格往往成为争论的核心问题。(7)作为一项进口商品,檀香木的价格如何确定,受到哪些因素的影响?中英双方如何争夺定价权,并通过控制价格来对贸易施加影响?这些都是研究中英贸易时必须面对的问题,透过这个视角我们也可以在更具体的层面把握贸易的发展走向。本文将围绕这些问题展开论述,在利用英国东印度公司档案中关于檀香木价格的丰富史料的基础上,(8)补充其他文献,以尽可能地发现贸易的真实情况和复杂面貌。

一、 檀香木价格的波动及影响因素

明清两代,葡萄牙、荷兰曾数次以朝贡的形式向中国输入檀香木,但数量非常有限。(9)随着葡萄牙人开发“澳门一帝汶”航线,帝汶的檀香木开始通过澳门大量进入中国,檀香木贸易逐渐成为澳门海上贸易的重要组成部分,对澳门乃至葡萄牙的东方利益具有重要意义。(10)稍后进入亚洲贸易的荷兰,也积极涉足檀香木贸易,与葡萄牙展开竞争。(11)雍正五年(1727),南洋禁令解除后,中国商人得以前往帝汶和巴达维亚,将大量的檀香木运回中国。(12)檀香木成为广州贸易中的热门商品之一,受到商人们的重视

英国东印度公司成立后,积极开拓东方贸易。经过不断地尝试,公司逐渐意识到,“檀香木、胡椒、乳香和木香,是最稳定的商品”(13)。然而,从17世纪到18世纪前期,胡椒和棉花占据了公司输入广州的印度产品的主要份额,檀香木的数量相对较少,虽然利润高,但在贸易总额中所占的比重并不是很大。(14)这与当时英国东印度公司没有稳定的货源有关,因而输入中国的檀香木数量不定,整个过程断断续续。直至18世纪中期之后,香木才成为一项较为稳定的商品,在英国东印度公司对华贸易中的重要性逐渐凸显。广州大班管理会(15)(以下简称广州管理会)在每个贸易季度未写给伦敦董事部的报告中必会详细汇报檀香木的运销情况。

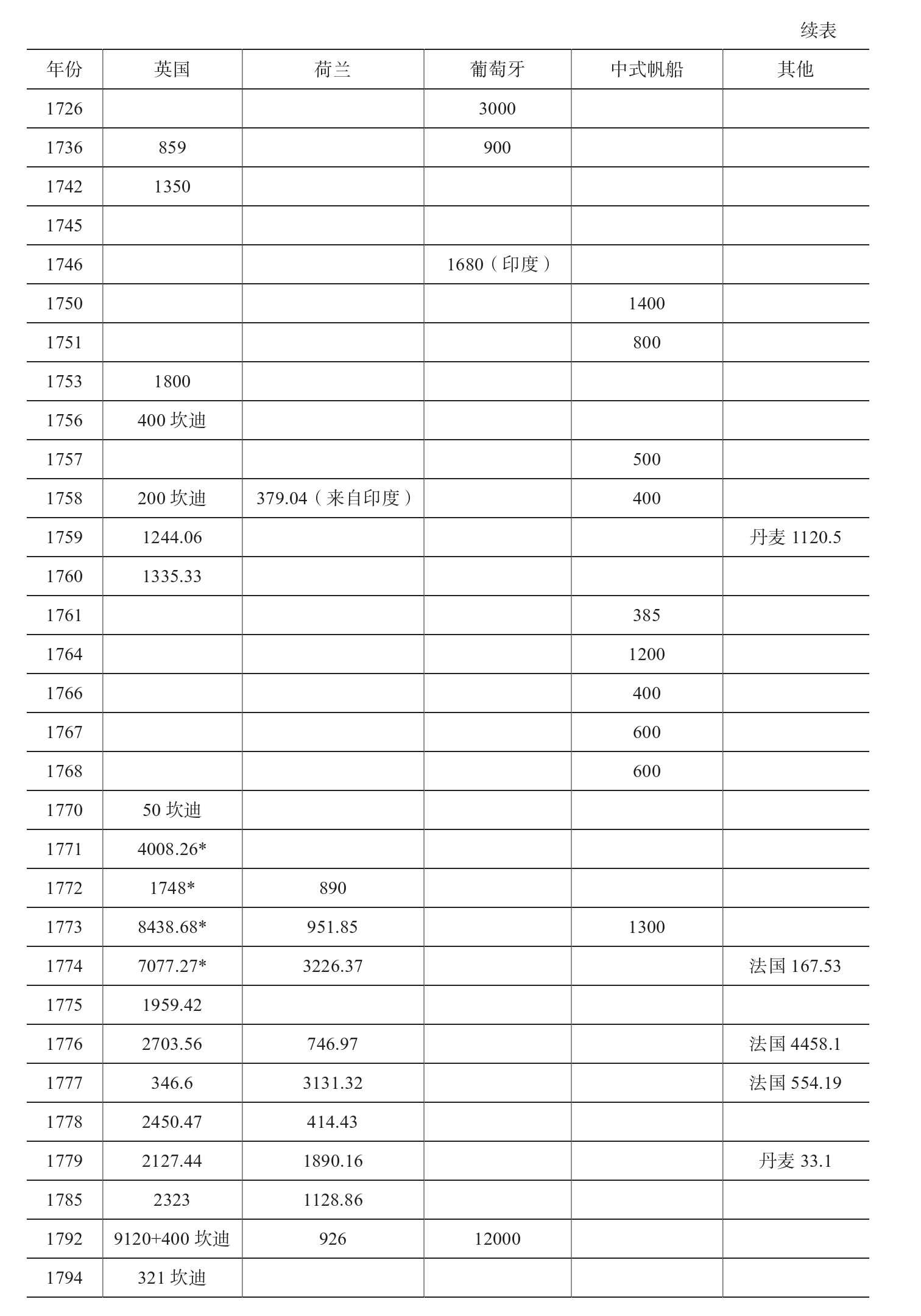

18世纪各国输入广州香木数量见表1。

注:1.英国包括了东印度公司和散商。英国运来的檀香木基本来自印度,法国运来的檀香木可能也来自印度。坎迪是印度重量单位Candy。2.荷兰和葡萄牙运来的檀香木主要来自帝汶,少量来自印度.整个18世纪澳门与帝汶之间每年往返船只约1一3艘,但运载檀香木的具体数量缺乏记载。3.中式帆船输入的檀香木来自巴达维亚,主要是帝汶檀香木。丹麦大班曾使用中式帆船在巴达维亚运载帝汶香木数据是范岱克从荷兰东印度公司档案中统计得出的。4.*年份数据与马士统计数据不一致。1771年,马士统计为3865担。1772年马士统计为1748担,但通事统计为公司6699担,散商5担。1773年马士统计为1734担。1774年马士统计为1783担,但通事统计为公司4668担,散商4165担。资料来源:IOR,G/1240,1736.08.20,p39;R/10/41756.07.24,p44;1758.07.29,p.72;1759.09.04,p.106;1760.11.08,p.110;R10/7,1770.07.06,p5:R/10/9,17711105,pp63,73;1772.1120,p.201;1773.02.15,pp.212-220;1774.231,pp113-121;G/12/58,1776.0129,pp186-195;G/12/61,1777.03.03,pp32-41;G/12/62,1778.0131,pp.138,140,144-145;G/12/64,1779.03.07,pp139-148;G/12/67,1779.11.30,pp.11-17;G/12/83,1786.02.24,pp142-143;G/12/265,1793.1221,no page numbers;G/12/103,1792.09.23,p.49;1792.101,p.76;G/12/108,1795.02.27,p.230;G/12/110,1795.06.25,p.41;G/12/119,1797.12.29,p.36;G/12/126,1799.12.29,p.238;Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to Ciina,1635-1834,Vol1,pp.238,283,293;Vo12,pp.31,201-202;Vol.5,pp.166,170,176,189,191;张廷茂《明清时期澳门海上贸易史》,第293-295页;郭姝伶:《檀香木之路:明清时期澳门与帝汶的檀香木贸易及其影响(1557-1844)》,博士学位论文,澳门大学,2020,第107-112页;刘勇:《近代中荷茶叶贸易史》,中国社会科学出版社,2018,第208-241页;PaulA.Van Dyke,Merchants of Canton and Macao:Politics and Strategies in EighteenthCentury Chinese Trade,Hong Kong UniversityPress,2011,Plate 09.06,p.241;Appendix 4A-F,4l,pp.263-282.

这份统计表中的数据并不完善,一些年份的数据缺失或者缺少,但仍旧可以反映出:英国东印度公司对华的檀香木贸易主要集中在18世纪下半叶,从18世纪50年代到18世纪90年代,输入的数量总体上是增长的,中间年份存在波动。这主要是受到市场因素的影响,当广州市场上数量过于饱和时,广州的大班就会建议减少供应,反之则增加输入。战争同样会影响到贸易,英国与法国、荷兰及印度西南部的迈索尔王国之间的战争,导致相应年份运输受阻,檀香木数量下降;战争过后,输入数量又迅速恢复,甚至有所增长。另外,政策也会影响贸易的发展。1786年由于马拉巴尔海岸苏拉特港口的印度王公对出口货物实行禁运,英国东印度公司就无法为下个贸易季度采购到胡椒和檀香木。(16)虽然整个18世纪,荷兰、葡萄牙、丹麦、法国等都或多或少向广州市场输入檀香木,但到18世纪后期,英国已经成为檀香木的主要供应商,占有了市场的主要份额。

檀香木进口数量的波动自然影响到檀香木的销售价格。广州管理会通常利用市场波动,寻求有利的时机卖出货物,以获得较高的价格;(17)而当价格较低时,则将货物存入仓库,等待市价回升。从这个角,保持价格的波动,更符合英国东印度公司的利益。

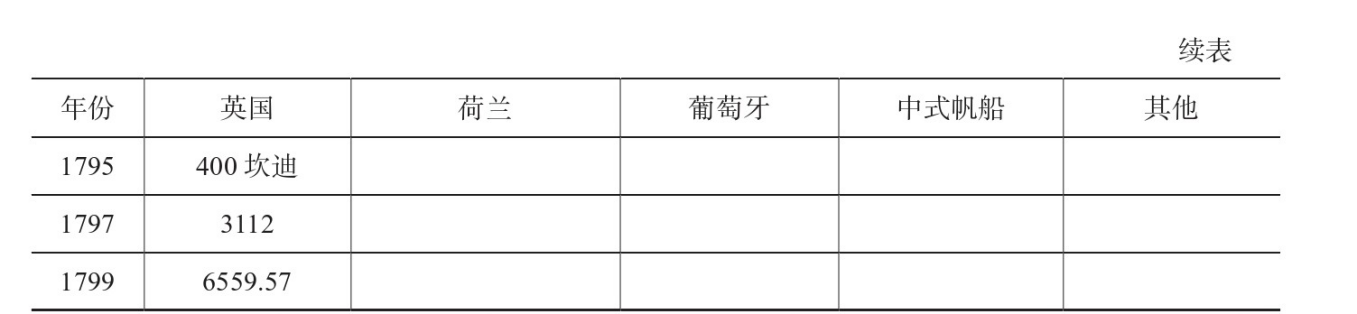

通过对比可以看出,在英国东印度公司输入中国的主要商品中,铅和锡的价格波动相对较小,棉花和胡椒的价格虽有波动,但仍不及檀香木价格波动之大,后者最高的年份可达每担32两(1782年,公司售价一般略高于市场价),最低则只有6.5两(1756年)(见表2),甚至滞销。同一个贸易季度,价格波动也很大。根据档案记录,1792年贸易季度初的时候,檀香木每担价格高达36两,而到英国船只抵达时,已经跌至不到16两。(18)

表2 18世纪广州市场上英国东印度公司主要商品售价

单位:两/担

注:胡椒来自明古连(Bencoolen)或印度马拉巴尔(Malabar),铅来自英国,锡来自邦加岛(Banca),檀香木和棉花来自印度。资料来源:Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Tradingto china,1635-1834,Vol1,pp.118-119;0R,R/10/4,1756.07.29,p.46;1758.08.07pp.82-83;1759.09.04,p106;1760.08.30-09.04,pp69-71;R/10/7,1770.11.20,pp.33-36;1773.11.14,P62;1773.11.20,p66;R/10/9,1771.1105,p59;1772.08.12,p39;1772.10.12,p.77;1773.02.15,pp.208-209;1774.0809,pp29-30;17741231,pp110-111;G/12/40,1736.0731-08.11,pp.29-34;G/12/195,1745.1214,no page numbers;G/12/58,1776.01.29,pp183-184;G/12/59,1776.11.11-11.14,pp.117,171,174;1776.1229,p.229;G/12/61,1776.1231,pp28-29;G/12/62,1777.0930,p38;G/12/63,1778.0219,p3;G/12/66,1779.12.03,p108;1779.12.12,p.24;G/12/67,1779.12.08,p.20;G/12/70,1780.10.30,pp.219-220,1780.12.16,p.274;G/12/76,1782.09.05,p83;G/12/77,1783.08.24,p.60;G/12/83,1785.1120,pp.28-29;G/12/103,1792.09.21,pp53-54;1792.10.01,pp75-77;1792.11.26,pp.149-150;G/12/105,1793.09.22,pp 48-50;1793.10.08,pp57-59;1794.01.08,p34;G/12/106,1793.12.27,pp.18-19;G/12/108,17941031,pp95-97;1795.0120,p190;G/12/110,1796.05.12,p.252;G/12/116,1796.12.29,p29;G/12/119,1798.01.09-16,pp70-82;G/12/121,1798.03.25,p34;G/12/126,1799.12.29,p.238;1800.01.02,pp.246,256-257.

檀香木价格的波动受到诸多因素的影响,其中最主要的是供求关系。进口数量的增加,往往会导致价格下跌。因此,在得知将有其他商船到来时,广州管理会通常会很快出售货物。1745年6月28日“霍顿号”(Houghton)自代利杰里(Tellicherry,印度西部海岸的港口)抵达广州,不久后管理会收到消息,其他船只即将到来,便立刻开始销售刚运来的货物,价格比其他人便宜2两到3两。管理会没有选择,因为行商Tcingqua在购买了公司所有货物的同时,还与荷兰人签订合同,购买了一大批货物。(19)葡萄牙人输入的檀香木主要集中在澳门,但同样会影响到广州市场。即便到18世纪晚期,这种影响依旧存在。1792年10月1日,广州管理会认为“米德尔塞克斯号”(Middlesex)和“罗金厄姆侯爵恩"(Rockingham)运来的檀香木质量不错,理应获得一个好价钱。但在得知即将有12000担檀香木(20)从帝汶抵达澳门时,马上决定卖掉手中这批檀香木,因为澳门“肯定会影响这里的市场”然而,贸易方式有时会使上述因素失效。18世纪的广州贸易中,由于白银短缺,实际交易多为以货易货,主要体现在“毛织品一茶叶”贸易上,但其他商品的交易同样受到这种贸易方式的影响。(21)因此,某一项商品的价格会受到其他商品的影响,贸易双方只能相互妥协以达成交易。1758年8月3日,(hi Hunqua提出想要购买孟买的货物,广州管理会给出的价格是棉花11两、檀香木7两。出口方面,ChiHunqua对茶叶要价13两,而管理会只出价12两。此时,英国商馆接到消息,一艘荷兰船抵达,再加上公司想购买的茶叶只有Chi Hunqua能提供少量货物,最终双方在次日达成妥协:Chi Hunqua同意棉花11两、檀香木7.3两,广州管理会则接受新武夷茶的价格为13两,双方签订合同。(22)通过物物交换的方式,檀香木获得了更高的价格。

价值决定价格。檀香木的品质是影响价格的另一个重要因素,即便在市场低迷的时候,品质上乘的檀香木仍旧可以获得相对较高的价格。1794年,运至广州的香木由于不符合市场需求,价格只能低于每担17两,但“如果修整得更干净一些,颜色更好一些,这个尺寸的木头或许可以提价至每担20两”(23)除去颜色和修整状态,品质还与尺寸、香味等相关。1795年,广州特选委员会向孟买反馈称,中国人偏爱的檀香木品质“几乎没有变化”,“应当修整干净,颜色好,有香味,分成块,每块24英寸长,大约12块折合一担。只要接近这个要求所描述的,檀香木总是能卖到好价钱”。(21)其中,香味是决定檀香木价值最重要的品质。(24)相反,如果不符合以上标准,就卖不到理想的价格。1807年,英国东印度公司船只“亨利·阿丁顿号”(Henry Addington)和“坎伯兰号”(Cumberland)运来的檀香木表面变成近乎黑色,遭到行商拒绝,最后降价4两才得以出售。(25)

尺寸、香味、颜色等特征决定了产地成为区分檀香木品质的重要标准。表2中关于广州市场上檀香木价格的统计很明显反映出,印度檀香木的品质要优于帝汶檀香木,因此后者的市场价格低于前者。19世纪初进入广州市场的裴济檀香木,品质同样不如印度檀香木,因而价格也低了很多。(26)特选委员会在1808年致董事部的信中写道:“印度出产的檀香木品质继续受到喜爱,零售商给前者(指斐济檀香木)出了最高价,不超过24元(约17.28两),而公司进口的香木通常可以获得每担28两到30两。"(27)上面这些事例还反映出信息传递对于商品价格的重要影响。(28)完善的信息网络可以使商业信息及时高效地在广州和印度的管理会之间传递,为销售决策提供参考。1792年,由于大量进口,檀香木价格大跌。特选委员会没能提前收到孟买的提醒,错过了出售时机。委员会大班随后致信孟买管理会主席,希望能提前一点收到提示,“我们有理由认为能卖出个好价钱,如果在本季度初的时候能早一点知道你们的意图”。(29)随后又致信董事部,再次要求孟买管理会提前告知货物情况,“这样我们就有机会在有利的时机签订合同,出售货物”。(30)

战争、自然灾害等不可控因素也会影响到市场需求,从而影响商品价格。1794年的黄河水灾曾导致毛织品在内地滞销,进口货物如棉花、锡、铅全部跌价。(31)1804年华北地区粮食歉收,市场萧条,引发檀香木价格下跌。特选委员会原本认为“萨拉号”(Sarah)上的檀香木可以卖到每担26两到28两的价格,但实际只卖到了每担20两。(32)这也反映出广州市场与内地市场的紧密联系:当内地发生灾害时,与生存相关的粮食价格上涨,而对享受性消费品的购买力则下降,广州市场上檀香木的价格也相应下跌。除去以上与市场相关的因素,行政因素也会对价格产生影响。18世纪下半叶,广东官府越来越多地干预商品价格,或通过直接定价,或通过控制行商、调整关税来间接左右价格,以此加强对贸易的控制。行商则采取了联合的形式,试图垄断市场并对进口货物定价。这一点将在下文具体讨论通过梳理影响檀香木价格波动的因素,我们可以看到,广州市场上檀香木的价格并不是由单一因素决定的,而是多种因素共同作用的结果。为了争取有利的条件,贸易相关的各方从不同的立场出发,对商品的定价权展开了争夺。(33)

二、 垄断价格:官府定价与行商联合

为了高额的利润,商人们往往追求垄断,使自身处于优势地位。18世纪,英国东印度公司一方面试图维持自身垄断;另一方面又尽力保持广州行商之间的竞争,因为这样可以使价格根据供求关系而波动。粤海关监督和两广总督也希望保持行商之间的竞争,因为具有竞争性的价格对于保证海关税收增长具有重要意义,而这又直接关系到官员的声誉与仕途。(34)此外,18世纪前期,粤海关的征税标准也发生了变化,即从固定的税率转变为根据商品价格来征税。(35)由此,商品价格直接关系到海关收入。然而,18世纪60年代,随着商欠问题的加剧,(36)广东官府的态度也逐渐发生变化,转而加强对贸易的控制,干预商品的定价。(37)通常情况下,行商与英国东印度公司之间的“茶叶一毛织品”贸易是可以盈利的,但是由于缺乏周转资金,行商需要采取各种方式筹款。除了借贷,行商还会选择扩大交易对象和商品种类,包括购买棉花、檀香木、胡椒等进口商品,以求转手出卖,获得现金。然而,买卖这些商品的风险较大,获利的可能性也较小,更加重了其自身的财务困难。(38)1759年,行商黎开官(Khiqua,黎光华,资元行)因债务积压而破产去世的事件引起乾隆皇帝的注意,随后两广总督李侍尧奏请《防范外夷规条》(39),以加强对外贸易的管理,获准颁行。1776-1777年的倪怀官(Wayqua,倪宏文,(40)进一步促使官员们改变了对贸易管理丰进行)案,欠款“半系伊兄、伊甥措缴,半系地方官代赔”的态度。

1779年的商欠危机更是威胁了整个行商团体。根据档案记录,行商欠款数额惊人,有几位很明显已经无力偿还,处于破产的边缘。(41)为了解决“中国债务”(Chinese Debts)问题,英国海军少将爱德华·弗农爵士(RearAdmiral Sir Edward Vernon)(1)指派约翰·亚历山大·潘顿(John Alexander Panton)船长,乘坐“海马号”(Sea Horse)战舰到广州,将信件递交给两广总督和粤海关监督,“以一种友好而坚决的方式要债”。(42)

广东官府不得不介入其中,努力使双方达成妥协,但未能成功。1780年5月15日,广东巡抚(Fooyuern)李质颖向北京汇报了此事。(43)后一任巡抚李湖还在奏折里建议,由一位官员管理行商与欧洲人的业务,并对商品定价(fix the prices)。10月23日,广州特选委员会从粤海关监督图明阿那里确认了这-消息,对价格进行干预得到了两广总督巴延三的授权和允许。图明阿还说,“爱德华·弗农先生关于债务的陈述使北京朝廷下令,让这里的官员运用权力,阻止对中欧之间的贸易商品征收从价税”。(44)根据《粤海关志》的记载,李湖确实奏请过对进出口货物定价,并获得同意;至于选派官员监察则被驳回因为朝廷担心会产生的弊端。(45)这说明,地方官员在贸易的实际管理中,并没有严格遵照中央朝廷的指示。作为安抚,图明阿也表示,在定价时“会考虑行商和欧洲人的利益,像往常一样,不会让他们定价太过分,毁了自己”。(46)

定价的消极影响很快显现出来。1780年9月,特选委员会从澳门返回广州,随后的一个多月时间里,没能与任何一位行商签订茶叶合同,进口货物的价格也无法确定。(47)这就阻碍了羊毛制品、棉花.檀香木及私人商品的交易,使东印度公司的贸易陷入停滞。最后在一位官员的影响下,各项货物的价格才确定下来。但一些行商拒绝买进,许多欧洲人也不愿以低价出售,导致货物堆满了仓库和商馆,直到贸易季末,还有很多仍在船上,无法起卸。(48)相应的是,这些船只也无法及时装载出口货物返航,又失去了在欧洲市场的优势。

为了偿还债务,官员们还要求加征税额以增加收入,这就间接提高了货物价格。从1780年开始,广东官府对进口货物按价格征收3%作为行用(Consoo fund)。根据海关税簿,檀香木的固定价格为每担15两,行用为0.45两,这就相当于每担又加价0.45两。(49)行商为了转移负担,要么压低进口货物价格要么提高出口货物价格。1781年,潘启官的生丝价格每担上涨了5两,就是因为加征了6%的税,广州管理会被迫接受。(50)1783年,粤海关监督又对每担生丝加征关税4.8两,并下令加倍征收非行商的货物税,迫使出售瓷器的行外商人提高货物价格。(51)1784年,舒玺又奏请“嗣后洋商接受夷人货物,必须公平定价,并令众商立保,将来可以清偿,始准存留”,(52)获得批准。官员们如此执着于控制价格,是因为他们认为,价格不公平,才导致了商欠问题的出现,而商欠反过来又致使交易不公平。(53)官员们认为,通过定价,实现公平交易,可以防止商欠的产生。直到19世纪,这一思路仍旧影响着官员们对贸易管理的态度。

商欠带来的另一个后果是,行商的联合加强了。由于要分摊高额的债务,行商只能寻求联合,垄断价格,从贸易中赚取利润以支付欠款。早在17世纪末,行商就有了断的意识,康熙三十八年(1699)出现了一个商人联合组织;到18世纪,行商最突出的成就则是组建了公行。(54)1720年成立的公行得到了粤海关监督的支持,并制定了13条规约,这些看起来是为了发展贸易,防止欺诈等行为,实则是将贸易垄断在公行之内。(55)但由于英国东印度公司反对,甚至表示要停止对广州的贸易,加之两广总督的反对,1721年公行解散。行商第二次组建公行是在1760年,至1771年解散。早在1755年,行商就已独占贸易。这一年5月两广总督策楞和粤海关监督李永标联名发布法令,加强对贸易的管理,其中第二条明确禁止店铺主与欧洲人直接贸易。(56)广州管理会大班约翰·米森诺(John Misenor)评价道:“上述法令的真实意图,是将全部贸易交在少数行商之手,使他们可以将欧洲人的货物随意订货定价,取得利益。简言之,无非是排斥其他商人而建立一个独占制度,最终使我们的贸易受到致命的打击。"(57)可以说,1760年公行的建立是行商们一直努力的结果,是对1755年贸易垄断的强化。

乾隆二十五年(1760)成立的公行得到了官方批准,(58)英国东印度公司的档案也显示,这一次公行获得了官员的有力支持。(59)行商们垄断了当年茶叶的价格。虽然两广总督保证,“如行商低价收购尔等货物,而提高彼等出售之货价,我等知之必予改正”,(60)但公行持续压低公司输入广州的货物价格:1761年贸易季度,公行将茶叶价格定得非常高,而将毛织品的价格定得非常低,并在1762年至1764年贸易季度持续提高茶叶价格。(61)1765年,管理会大班抱怨说,公行“今日定一种规章,明天又更改等等但很少对外国商人有利”。(62)不过,由于行商之间的竞争,公行的控制力逐渐削弱,至1771年2月11日,两广总督李侍尧下令,贸易仍按公行成立以前的方式进行,宣告了公行解散。(63)18世纪的后30年里,公行重建的消息屡有传出,(64)背后既有行商们鼓动,也有官员们推动,但都未能获得实质上的成功。然而,公行始终是“悬在大班们头上的达摩克利斯之剑”,(65)对于定价影响颇大。行商曾请公司大班从马德拉斯运来紫檀木,但却故意压低价格,大班们只得向两广总督等上禀“打探公行卖与外人,极细的都取价十两,今大条好的,要他七两。行商知道见外人难过,都出价钱不(66)乾隆四十三年(1778),公司大班听闻又要重建公行,遂禀称“行商茶,又杂起,止出三两六钱”又不好,价钱又高。今又埋回公行,实有坏公班衙生意。…如有公行交易,货低价高,任公行主意,不到我夷人讲话”。(67)由此可见,公行的存在是英国东印度公司争夺定价权的重要障碍。虽然行商的联合并非都得到了官员的支持,但是我们也可以看到,更多时候双方是合作的关系,因为定价是由公行或者行商联合来实施的,官员们需要通过控制行商来实现对贸易的控制。例如1780年的定价,就是由潘启官带头的少数行商共同议定的,最后交给海关的一位武员公布。广州管理会也非常清楚,“这只不过是一种形式:由于潘启官拥有较大的权势,我们相信武员行事几乎全以他的意志为转“官员们不过按照他们规定的价格批准执行而已”。(68)定价的影响持续了好几年,1781年的官方移”,定价比较低,广州管理会希望能诱使行商们给出更好的价格,从而使这个不公平的规则无效。但在与石鲸官(Shy Kinqua)、蔡文官(Munqua)和周官(Chowqua)商谈时,他们都拒绝了。后两位说,他们希望管理会能以固定的价格卖一部分货物给他们。(69)行商们还以官府尚未定价公布为借口,拒绝签订贸易合同,以此压低进口货物的价格。(70)

18世纪下半叶,商欠问题使得官府加强了对广州贸易的管理,定价成为官府用于控制贸易、限制英国东印度公司影响的办法之一。官员们越来越多地干预进出口货物的价格,但又向外国商人保证不会出现垄断。这种矛盾的态度是由海关税收和官员们自身的利益决定的:一方面他们需要“防范外夷”,维持商业秩序,因而加强对贸易的控制;另一方面又希望保持海关税收稳定增长,增添政绩,因此反对行商垄断价格。作为对外贸易的受益者,无论是中央朝廷,还是地方官府,都反复强调在交易中要“公平定价”“务照时价”,(71)以免损害贸易发展。

从行商群体的角度来看,加强联合、垄断价格对于行商是有利的。但是,对于群体内部而言,利益并非完全一致的,垄断价格对大行商更为有利,因为他们掌握着主导权,而小行商只能被迫接受定价或者放弃贸易的机会。行商与非行商(包括店铺商、零售商和内地商人等)、行商与官员、行商内部的利益冲突,决定了各种形式的联合都易于打破。英国东印度公司正是利用了这一点,成功突破了定价的限制。

三、 打破垄断:英国东印度公司对定价的主导

英国东印度公司伦敦董事部曾规定,“无论如何,我们要把每件货物卖出一个好价钱,而不是以货易货”。(72)虽然这一原则经常被忽视,但价格仍然是贸易中主要讨论的问题。因此,官府或者行商对货物进行定价的行为,必然招致公司大班们的抗议。广州管理会(或特选委员会)还采取各种商业策略争取对商品定价的主导权。18世纪后期,在影响香木价格的因素中,除去中国国内发生的战争和自然灾害,其余因素越来越多地受到英国东印度公司的影响;广东官府和行商的抵制逐渐失效,官员们将贸易置于一切之上”。(73)

面对官府或行商的垄断,公司大班们首先会向广东官府申诉。出于保持贸易稳定的考虑,两广总督或粤海关监督通常会允其所请,政府的政策表面上看似强硬,实则宽容且灵活。(74)例如1721年公行的解散,就是因为广州管理会明确表示反对,并决定停止对广州的贸易。1759年在与粤海关监督会面时,厂州管理会投诉说每项货物都重复征税,粤海关监督则承诺每一项都会改正。(75)1776年,行商联合起来并在两广总督的支持下,给每种商品定价。(76)管理会随即对这种垄断表达了不满,称这样破坏了贸易自由,并直接指出,这会导致“行商们任意决定出口货物和上述进口货物的价格,虽然不是无法承受的但最终会增加公司的贸易负担”。(77)管理会还以贸易为筹码,请求两广总督和粤海关监督免除对进出口货物加征10%的税。粤海关监督只得答应,贸易继续且不再加征新税。(78)广州管理会“最终获得成功”,(79)如表3所示,进口货物的实际交易价格不仅高于定价,甚至还略高于市场价。

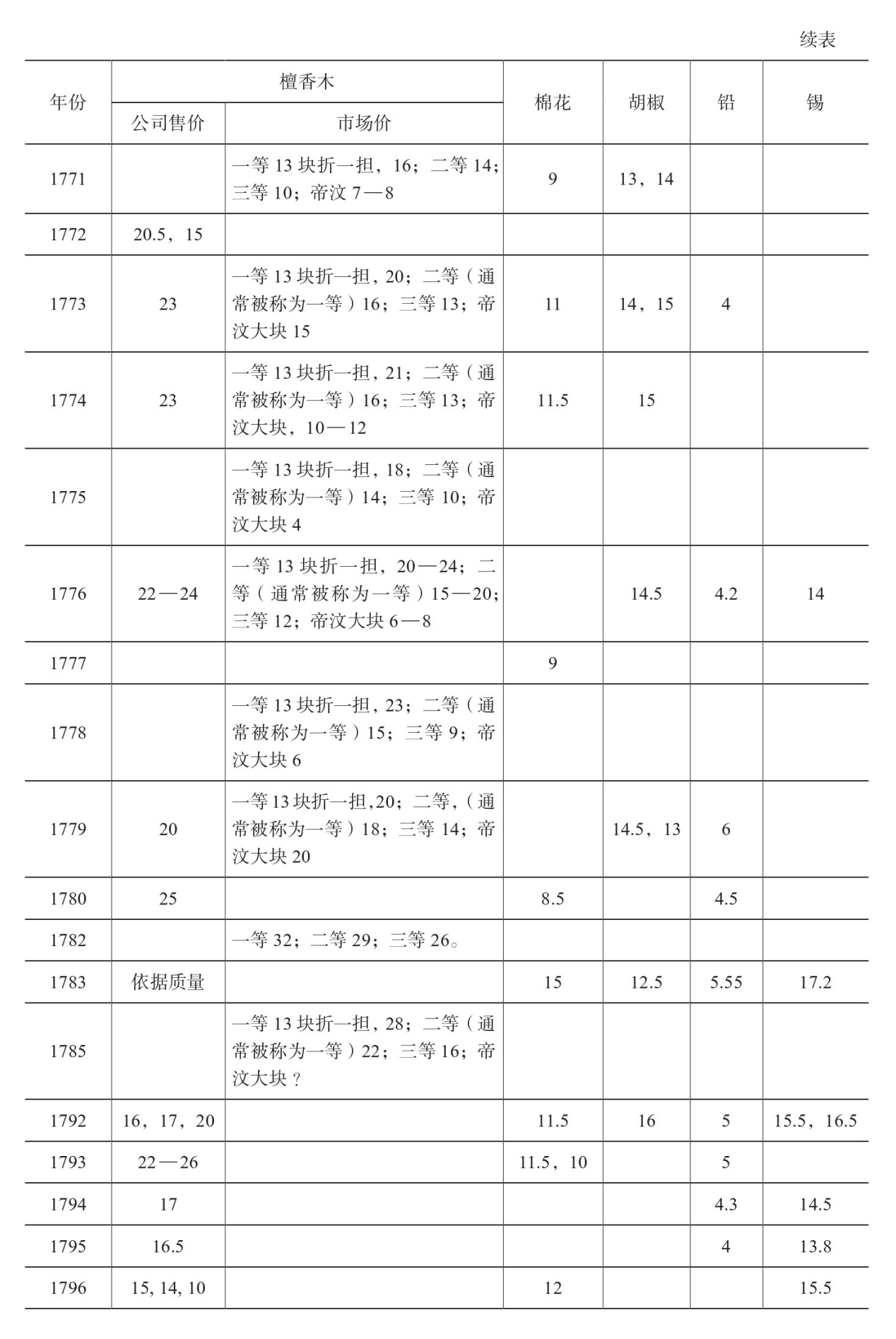

表3 1776年东印度公司主要货物价格

注:公司售价这组数据与马士记录的略有出入,但都可以看出实际售价突破了定价的限制。马士记录,胡椒14.2两、锡14两或更高、铅4两。这三者此前的定价分别为10.5两、10.5两、3.6两。资料来源:lOR,G/12/61,1776.12.31,pp.28-29;R/10/8,1776.12.27,pp.141-142;Hosea Ballou Morse,The chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.2,p.22.

除了上述途径,英国东印度公司还利用市场规律,通过控制檀香木的进口数量左右市场价格。公司董事部通常会根据广州管理会的反馈和建议来决定次年的运输数量。例如,1777年香木进口数量很少,广州管理会预测下个贸易季度价格应该会很不错,遂向孟买管理会总督建议,“尽可能弄到一大批,1778年运到广州来”。(80)由于市场饱和,19世纪特选委员会则建议减少进口,以拾高价格。1802年1月,特选委员会在给董事部的报告中强调,“檀香木每年进口的总数不应该超过10000担,超过了就会影响价格”。(81)1809-1810年贸易季度,由于大量进口,加上从斐济运来的,广州市场上檀香木滞销,特选委员会遂向圣乔治堡管理会强烈建议,“下个贸易季度收购的檀香木应当存在你们的仓库里至少存一个贸易季度,这是能保持高价的唯一希望了”。(82)

即便是运到广州的木头,如果价格不能达到预期,特选委员会也不会立刻卖掉,而是选择储存货等待有利的时机。1793年,当得知市场上没有什么香木的消息后,管理会立马决定延迟出售,等物,待价格上涨。石鲸官为了与公司做生意,提议将香木从船上卸下,存放在他的仓库里,风险则由他承担。随后,卢茂官(Mowqua)和钊官(Geowqua)都效仿石鲸官,提议将香木暂存在他们的仓库里。(83)这一行为也从侧面反映了英国东印度公司实力的增强,不再像18世纪前期需要迅速出手货物,以获得购买出口货物的资金,或是担心其他商船的到来致使价格下跌。

广州市场上的激烈竞争还使英国东印度公司加强了对檀香木品质的控制,公司借此击败了竞争对手,获得优势。通常情况下,在印度采购的檀香木会汇集到孟买和代利杰里,或马德拉斯的圣乔治堡称重后装船运往广州。这些木头会根据中国市场的偏好进行修整,切割成合适的尺寸,具体标准上文已述。检验师会对木头品质进行鉴定,一般分为2个或3个等级,并在发票和提货单上注明,以供广州管理会的大班们核验。(84)虽然这一整套流程加强了管理,但偶尔也会出现品质问题。例如1772年,“伦敦号”(London)运来的檀香木中,有63担因为修整不当和掺进了假木头,遭到石鲸官的拒绝。(85)广州管理会回信管理会很快向孟买和代利杰里管理会反映了此事,并送去样品进行检验。(86)第二年,两地管理会回信称,为确保以后不会再有假木头,或是品质残次的,已经要求“所有公司账户下的檀香木必须被打上标记并计数”。(87)

英国东印度公司对檀香木品质的把控,确立了印度檀香木在广州市场上的优势。通过对比货物,印度产品得了行商的认可和称赞,这种方法也体现在胡椒和棉花的交易中。(88)表2中的市场价格清楚地表明,18世纪70年代后印度檀香木已是上等品的代表,其价格是最低一等的帝汶檀香木的数倍(1775年差距最大,为4.5倍)。即便是19世纪斐济檀香木的输入,也无法动摇印度香木的地位。优质的品质成为公司大班要求提高价格的重要依据。

军事行动的配合进一步强化了英国东印度公司在檀香木贸易中的优势。(89)这主要表现在两个方面:-是排挤其他竞争对手,二是对檀香木资源的控制。英法七年战争(1756-1763)中,英国攻占了本地治里(Pondicherry)等法国据点,排挤了法国在印度的势力。通过第四次英荷战争(1780-1784),英国又击溃荷兰的海军力量,掠夺了荷兰丰厚的商队物资与殖民地。荷兰东印度公司也因战败而出现经济危机,最终于1799年破产解散。18世纪60年代到90年代,通过四次英迈战争(Anglo-MysoreWars),英国东印度公司的势力深入印度内陆,最终控制了迈索尔地区的檀香木资源,成为广州市场上的主要供应商。(90)相对稳定的货物供应,加上竞争对手的退出,使英国东印度公司在广州市场上的优势地位愈发稳固。为了保证运往广州的檀香木的数量和品质,英国东印度公司还建立了相对完善的信息传递系统。州管理会与伦敦董事部以及孟买、代利杰里、马德拉斯等地的管理会保持着密切联系,密封的包裹和信件由往来于广州与印度、欧洲之间的船只传递。(91)除了定期汇报之外,广州管理会还会将当季的贸易情况及时反馈给公司在印度的管理会,提醒他们注意货物的品质和数量,以及财务状况。另外,还有专门送信的邮船,往返于印度和广州之间,传递信息。(92)

英国东印度公司还广泛收集广州和内地市场的信息,以便在货物出售前,为销售决策提供依据。(93)除了通过行商、通事、官员等渠道搜集情报,还会派人前往内地,打探市场行情。(94)乾隆二十五年(1760),两广总督李侍尧在《防范外夷规条》中就曾指出,“近因行商拖欠其债务未清,账项未了。外商借口住居省城,专事探听货价,低价收购,获致厚利”,“而内地民人,亦遂有诱令诓骗者”:“迩来不少外商,分遣内地民人前往南京、浙江等省买卖。甚至雇佣驿马传递货物市价消息。…此项弊端,应予禁绝”。(95)由此可见其信息网络之广泛。

在实际交易过程中,由于购买茶叶与出售毛织品结合得越来越紧密,(96)英国东印度公司开始更多地利用出口来影响进口,从而控制檀香木的价格。18世纪下半叶,英国东印度公司在广州茶叶出口中所占的份额越来越大,1775年接近四分之一,1798年则已超过五分之三。(97)茶叶贸易使公司在议价中有了更多的主导权。通过物物交换,公司往往可以获得更高的价格。(98)1773年,粤海关监督德魁曾向广州管理会表示,“他愿意在各方面方便外国人,特别是对来此的商船数目和贸易额占主要部分的英国人”(99)可见当时广东官府就已意识到英国东印度公司在贸易中的重要地位。到19世纪,这一点就更为明显。(100)

与此相反,行商的实力由于商欠问题被大大削弱了,他们对外国资本的依赖逐渐加深。杨丙观的破产是一个很典型的例子。他出任行商前还很富有,1782年成为行商后,贸易规模迅速扩大,同时承担的债务也迅速增加。他不得不向内地商人赊销,并从外国商人那里获得贷款来保持运营。1791年承担了吴昭平的债务后,杨丙观破产。(101)嘉庆元年(1796),首席行商蔡文官(Munqua,蔡世文,万和行)破产后自杀身亡,因为害怕得不到英国东印度公司的帮助,反映出行商对外商经济依赖的加深。(1)公司不仅决定着行商的成败,还极大地影响着贸易的方式。(102)

行商的定价权随之被削弱,到18世纪晚期,为了将贸易维持下去,行商不得不接受较高的价格。1792年,作为“比克勒夫伯爵号”(Duke of Beucleugh)保商的卢茂官,宁愿出价17两,“也不能不买檀香木”。(103)1796年,潘启官看过“不列颠尼亚号”(Britania)的檀香木后,给出每担16两的价格打算全部买下。但特选委员会认为市场上价格正在上涨,且行商们给出的价格抵销不了成本,潘启官被。(104)1798年也是同样的情况,特选委员迫加至每担16.5两,直到委员会认为“这是一个很不错的价格”会待价而沽,潘启官先后两次加价,从每担18两加至每担22两,即以市场价购买了四分之一的份额。随后,卢茂官和叶仁官(Yanqua)也以同样的价格购买了檀香木,但卢茂官说“这个价格比市场能承受的价格高出太多”。(105)行商们愿意接受如此高的价格,是为了获得出口茶叶的份额,来维持贸易的运转。然而,如此贵买贱卖,越发加重了行商的财务困境"迨至积欠逾多,不敷挪掩,为夷商所挟制,是以评估货价不得其平,内地客商转受亏折之累”。(106)面对行商的联合,英国东印度公司往往采取分化策略,使断无法继续。具体来说,就是贸易季度开始之后,广州管理会(或特选委员会)一般不会立刻出售货物,而是与每位行商单独商谈,鼓励、诱寻行商在当前价格的基础上不断追加,以求获得更高的价格。对此,公司大班们有着非常清楚的认识:我们处在一个非常不利的形势。当商人越多,越需要公平,他们就会像现在这样固定价格;但是这种规则和协议将会被打破,他们会秘密地比别人出更高的价格,每个人都会为自己辩护说,如果他不这样做,别人就会抢了他的优势,他们对彼此完全缺乏信心。但是现在他们不敢这样做,是因为惧怕潘启官。如果他们要毫无保留地遵守他的指示,我们就要让他们看到,潘启官将要独占利润,而不是按照以前的惯例,给每人分一杯。那是一种不变的做法,没有人会出比其他人更好的价格,因为他看到自己不能从中获益。(107)

1771年,广州管理会在给董事部的报告中指出,“他(瑛秀)是一个集团的首领,潘启官是另一个集团的首领,他们之间是相互妒忌与憎恨的,这曾是我们反对不合理货价的巨大保证”。(108)据说,公行解散就是潘启官运作的结果。(109)为了突破定价的限制,1781年广州管理会没有按照惯例将进口货物分给不同的商人,而是决定将所有的棉花一起出售,以此为诱饵让行商在已经公布的价格上再加价;并暗示行商,如果他们继续缩手缩脚,将失去英国人所提供的一切优惠。“我们认为他们对此很敏感,也希望这样能对打破这种压迫政策产生一些影响。”(110)

分化政策加剧了行商之间的竞争,严重削弱了行商的议价能力。一些行商“为夷人卖货,则较别行之价加增;为夷人买货,则较别行之价从减,只图夷人多交货物,以致亏本”;(111)行商也承认,其内部'良莠不齐,人心叵测,其贵买贱卖,希图邀结者,亦难保无其人”。(112)嘉庆年间,这种情况更为严重,公司控制着贸易份额,行商只得“曲意逢迎,希图多发货物,转售获利”,造成的后果就是“有殷商而少分者,有疲商而多拨者,以致年账不清,拖欠控追者,不一而足”。(113)嘉庆十八年(1813),监督德庆上奏称,“不肖疲商,于夷船进口时,每有自向夷人私议货物,情愿贵卖贱卖,只图目前多揽“众商争先私揽,相率效尤,遂成积习”。(114)到了道光年间,行商与外商的关系发生不顾日后亏折”了根本变化。行商全盛时,“随意订定全船货价,亦不征外人同意”;(115)而道光年间,“商之所以投夷好者,无乎所不至。勾通幕府,官有举动,夷辄先知。又虑大班遇事挑斥,益低首下心,委婉而承顺之”。(116)甚至行商退休,还要获得英国东印度公司的许可,才能成功。顺之到18世纪结束的时候,英国东印度公司几乎已经控制了檀香木贸易的各个环节,从货源、品质,至运输、定价,再到最终交易完成。通过对影响价格的因素加以控制和利用,英国东印度公司逐渐打破广东官府和行商的垄断,主导了檀香木的定价,虽然不是像粤海关或公行那样明文规定,事实上却是不定而定。

英国东印度公司之所以在广州拥有如此强大的影响力,与英帝国全球战略的调整有着密切联系。方面,18世纪下半叶北美殖民地的独立,促使英国将帝国的重心转移到印度,着重发展对东方尤其是中国的贸易,中印英三角贸易逐渐形成。频繁的战争既是为了争夺殖民地,也是为了保护海外贸易。另方面,工业革命对原料和市场的需求也促成了这种转变。加拿大既无法提供原料,也没有广阔的市场英属西印度群岛也由于废奴运动冲击了种植园经济而走向衰落,因此,以工业为基础的新帝国不可能在大西洋地区维持繁荣。随着工业革命和海外扩张的推进,英国政府从重商主义转向自由贸易,这使印度的战略地位逐渐重要起来。政府对英国东印度公司事务的干预也逐渐加强,与中国的贸易成为“国家政策的主要目标”,对新帝国的形成具有重要意义。工业革命还加速了英国消费社会的形成。随着茶叶政策的主要目标”,对新帝国的形成具有重要意义。工业革命还加速了英国消费社会的形成。随着茶叶棉布等消费的迅速增长,(117)垄断东方贸易的英国东印度公司在广州的出口贸易中获得了优势地位,中西贸易逐渐变成了中英贸易。凭借这一优势,英国东印度公司开始对进口货物施加影响,使价格有利于自己。或许正如1812年英国摄政王威尔士亲王所说,“我们在地球的每一个角落对敌人都取得了完全的胜利”。(118)虽然有所夸张,但也反映了这一时期英国的实力与影响力。

结语

18世纪是英国东印度公司在亚洲快速扩张的时期,也是大英帝国成为“日不落帝国”的时期,英国的对华贸易迅速增长。檀香木贸易作为能供给中国市场的为数不多的商品之一,也迎来了繁荣的贸易时机。檀香木的大量涌入,导致了这一商品在广州市场上的价格波动。贸易相关的各方都试图控制影响价格波动的因素,以使贸易有利于自身。

广东的官员为了保证海关税收的稳定增长,刻意保持价格的竞争性,反对行商联合下的垄断。但随着商欠问题的加剧与英国东印度公司影响力的增强,官员们又不得不加强了对贸易的控制,开始直接或间接地干预价格,突出表现为官府定价和加征附加税。然而,粤海关对贸易的依赖,决定了以上措施不可能取得较好的效果;官员们对“公平交易”的强调也使政策相对宽松,价格仍有商量的余地。行商则采取了联合的形式,并借助行政权力实现垄断,具体表现为公行的屡兴屡废,试图以此抵制来自英国东印度公司的影响。但由于公行内部的利益不一致,又要面对来自行外商人的竞争,以及来自官府的压力,这种联合被英国东印度公司逐一击破。这或许要归因于公行的性质,它虽然限制竞争,却不像手工业行会那样具有“严格的垄断性和排外性”,“公行的职能运行起来大体上是很少有障碍的-种制度,几乎成了所有争执的不可缺少的缓冲物”。(119)同时,积累多年的商欠问题大大削弱了行商的实力,使其在贸易中处于更为不利的境地;而且还反映出,以限制为目的且一成不变的公行制度,不能适应要求扩张且急速变化中的环境。(120)

与此相反,英国东印度公司通过一系列商业策略,打破了价格垄断,控制了贸易的各个环节,从而主导了商品的定价权。英国东印度公司的胜利表明,18世纪晚期英国已经在广州贸易中占据了主导地位。(121)面对如此强大的商业势力,广东官员与行商的对策有限且收效甚微,逐渐失去了对定价的主导权。这种变化预示了19世纪广州体制的转变,即逐渐建立起一个对英国商人更为有利的体制。从更广活的视野来看,18世纪英国经历了从“第一帝国”向“第二帝国”的转变,帝国的重心从北美转移到印度。此时的英国需要通过在亚洲的扩张和对贸易的控制来确保帝国的竞争力,并为工业革命积累资本开拓市场。因此,广州市场上的种种变化,也是英国全球战略调整的结果。

注释:

(1)关于明清香药贸易的研究,可参考陈媛《明代中国与东南亚国家的香药贸易及其影响探析》,《兰台世界》2014年第24期;涂丹《香药贸易与明清中国社会》,杨国主编《中国海洋文明专题研究》第5卷,人民出版社,2016;孙灵芝《明清香药史研究》,中国书籍出版社,2018。

公(1)英国东印度公司输入的檀香木等印度产品多以现金(白银)交易,所得收入再用于投资回程商品,?是直接送往印度;而从伦敦运来的毛织品等欧洲产品,往往采取物物交换的方式换购丝茶等。

(2)郭卫东:《檀香木:清代中期以前国际贸易的重要货品》,《清史研究》2015年第1期。这篇文章从总体上概括了檀香木贸易的发展过程,认为檀香木经营国的轮替明显地反映出世界贸易的霸主易位和新兴国家的崛起。

(3)可参考普塔克《明朝年间澳门的檀香木贸易》,《文化杂志》中文版第1期,1987年;普塔克《1640-1667年间澳门与望加锡之贸易》,冯令仪译,李庆新主编《海洋史研究》第9辑,社会科学文献出版社,2016,第32-47页;张廷茂《明清时期澳门海上贸易史》,澳门:澳亚周刊出版有限公司,2004;彭蕙《明清之际澳门和帝汶的檀香木贸易》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2015年第8期)郭姝伶《檀香木之路:明清时期澳门与帝汶的檀香木贸易及其影响(1557-1844)》,博士学位论文澳门大学,2020。

(4)西方学者有相关的成果。例如Ralph S.Kuykendall,“Early Hawaiian Commercial Development,Pacific Historical Review,Vol.3,No.4,Dec 1934,pp.365-385。作者讨论了早期夏威夷商业发展中毛皮贸易与檀香木贸易之间的关系。又如Dorothy Shineberg,They Came for Sandalwood:A Study of theSandalwood Trade in the South-West Pacific,1830-1865,Melbourne University Press,1967. 该书是对19世纪西南太平洋地区檀香木贸易进行的专门研究,侧重于贸易对该地区岛屿发展历史的影响。国内学者的成果主要有王华《夏威夷檀香木贸易的兴衰及其影响》,《世界历史》2015年第1期;王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》,《史学集刊》2020年第6期。这两篇文章主要探讨了檀香木贸易在夏威夷社会转型中的重要作用,并强调了其在北太平洋贸易网络形成中的重要作用。

(5)可参考吴羚靖《英帝国扩张与地方资源博弈--18世纪印度迈索尔檀香木入华贸易始末探析》《自然辩证法通讯》2021年第5期;吴羚靖《英国殖民时期南印度迈索尔地区檀香贸易研究(1799-1947)》,博士学位论文,清华大学,2021;吴羚靖《帝国的知识生产:20世纪初全球檀香贸易与檀香植物属名之争》,《世界历史》2022年第2期;陈琰璟《17、18世纪荷兰东印度公司对华檀香木贸易研究》,李庆新主编《海洋史研究》第19辑,社会科学文献出版社,2022。

(6)可参考周湘《清代广州与毛皮贸易》,博士学位论文,中山大学,1999,第67-73页。作者在“皮货数量与价格”一节重点探讨了影响毛皮价格波动的因素。范岱克(Paul A.van Dyke)在《广州和澳门的商人:十八世纪中国贸易的成与败》中专章讨论了丝绸贸易的交易方式和影响因素,即通货膨胀、违禁品和预付款。Paul A.van Dyke,Merchants of Canton and Macao:Success and Failure inEighteenth-Century Chinese Trade,Hong Kong University Press,2016,pp.171-185.

(7)本文主要利用的是英国国家图书馆收藏的印度事务部档案G/12系列和R/10系列。经范岱克教授搜集整理,这批档案的复件收藏在中山大学历史学系资料室,方便相关学者使用。文中注释仍使用原馆藏地London:British Library(BL),india Office Records (lOR)]范代克教授在本人阅读档案和写作论文的过程中提供了诸多帮助,在此一并致谢。中英檀香木贸易还有另一条路线,即从孟加拉北上,经尼泊尔至西藏。但由于这条路线与广州贸易的关联不大,故本文不做讨论。

(8)以荷兰为例,顺治十三年(1656),贡檀香10担;康熙五年(1666),贡檀香3000斤(即30担)康熙二十五年(1686),贡檀香20担;乾隆五十九年(1794),贡香500斤(即5担)。梁廷:《粤海关志》,袁钟仁点校,广东人民出版社,2014,第447-449、451页

(9)关于檀香木贸易对于澳门的重要性,1702年澳门总督向议事会陈述:“如果没有与帝汶的贸易,澳门将会完全消失。因为,该议事会正是从帝汶获取了该市绝大部分甚至几乎全部的税收和支出。”可参考张廷茂《明清时期澳门海上贸易史》,第219-222页。

(10)郭姝伶:《檀香木之路:明清时期澳门与帝汶的檀香木贸易及其影响(1557-1844)》,博士学位论文,澳门大学,2020,第186-195页。

(11)龙思泰:《早期澳门史》,吴义雄等译,章文钦校注,东方出版社,1997,第145页。

(12)lOR,G/12/16,London:British Library,p.478.

(13)以1736年“里奇蒙号”(Richmond)为例,该船在广州出售胡椒3155担,每担10.5两,共33128两:檀香木859担,每担12.8两,共10995两:棉花605担,每担8.5两,共5143两。另有没药、木香乳香。Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,London:Oxford at the Clarendon Press,1926,Vol.1,p.238.

(14)1770年之前,英国东印度公司的船只抵达广州后,由船上大班组成管理会(council)负责处理各项事务,贸易结束后随船返回。1770年开始,管理会留驻广州,不再随船往来。1775年,公司在中国的业务交由大班管理会(Council of Supercargoes)进行管理。1779年,成立特选委员会(Selectommittee),取代大班管理会,但出于身体原因,1780年贸易季度末特选委员会成员返回英国1781年贸易季度大班管理会恢复工作,到1786年贸易季度,又根据指示将管理权移交给特选委员会,此后一直延续到公司解散。1792年还成立了秘密与监督委员会(Secret and SuperintendingCommittee),权力在特选委员会之上,但该委员会的职能是监督政策执行问题,而不能于预实际的贸易事务。该委员会于1794年撤销。Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India CompanyTrading to China,1635-1834,Vol1 ,p.2:Vol.2,pp.2,61,118,194-195,255;Vo1.5,p.65.

(15)IOR,G/12/82,1786.06.30,p.23.

(16)1760年,广州管理会在给孟买和圣乔治堡办事处的信中说:“棉花.....檀香木..….好卖,是在强调这些货物利润高,价格易波动,希望在价格非常高时卖出。”IOR,R/10/3,1760.10.30,p.103.

(17)IOR,G/12/103,1792.11.26,p.150.

(18)1OR,G/12/195,1745.12.14,no page numbers.

(19)IOR,G/12/103,1792.10.1,p.76.

(20)皮货的交易方式有两种:以皮换银,或以皮换货。周湘:《清代广州与毛皮贸易》,博士学位论文中山大学,1999,第69-70页。1759年2月9日,捷官以每担3两的价格(高于市场价)购买英国运来的铅,条件是以瓷器交换。5月2日,以瓷器和茶叶交换铅。Hosea Ballou Morse,The Chronicles of theEast India Company Trading to China,1635-1834, Vol.5,p.72

(21)IOR,R/10/3,1758.8.3-4,p.81.

(22)1OR,G/12/108,1795.1.20,p.190.

(23)IOR,G/12/108,1795.3.25,p.208.

(24)IOR,G/12/217,1819.12.20,p.130.

(25)发生变色的原因不明,据推测是浸泡在咸水中了,但航行中没有发现任何损坏。OR,G/12/160,1807.1119,pp8,13;1807121,p.430R,G/12/174,1810.12.21,p.180

(26)1806年,美国船只输入的斐济檀香木,虽然质量好且尺寸大,但是由于缺乏修整,无法卖到和印度檀香木一样的价格。Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading toChina,1635-1834,Vo1.3,p.4.

(27)IOR,G/12/160,1808.1.7,pp.182-183.

(28)范岱克在分析荷兰东印度公司的成功因素时,认为“VOC在亚洲创造出一个卓绝的航运和通信网络商品与市场信息由此得以在巴达维亚总部及其亚洲前哨之间快速而有效地传递,这也使得公司能够智胜竞争对手”。范岱克:《1630年代荷兰东印度公司在东亚经营亚洲贸易的制胜之道》,李庆新译,李庆新主编《海洋史研究》第7辑,社会科学文献出版社,2015,第217页。

(29) IOR,G/12/103,1792.11.16,p.130.

(30)IOR,G/12/103,1792.11.26,p.150.

(31) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vo1.2,p.257.乾隆五十九年(1794),河南、山西、江南等多地遭受水灾,房屋田地被毁,人员伤亠。据《清高宗实录》乾隆五十九年七月丁亥条,河南彰德、卫辉,所属安阳汲县一带,因雨水稍多,山水陡发,卫河泛涨,于六月二十四日,长至数丈,附近居民房屋,多被淹浸。据七月癸卯条,山西代州,及所属之五台、繁峙等县,自六月二十三四至七月初七八等日,大雨连绵,山水陡发,多有冲塌房屋,淹刷地亩,损伤人口。据七月甲辰条,正定地方,于六月二十三四日,雨势过大,夜间发水,以致东西南三门关厢同被水淹,房屋间有冲塌,并溺毙人口。据七月己西条,江南境黄河水势盛涨,丰汛四堡曲家庄地方,于六月二十七日,堤口过水三十余丈。

(32)IOR,G/12/147,1804.11.23,pp.172-173;G/12/148,1804.12.30,pp.18-19:G/12/150,1805.12.22,p.180.

(33)关于中外商人之间的竞争,前辈学者彭泽益先生已有专文论述。他将竞争分为三个层次:第一是外国商人之间;第二是中国商人之间;第三是外国商人和中国商人之间。从文中可以看出,各种竞争的焦点就在于商品的价格。彭泽益:《广州洋货十三行》,广东人民出版社,2020,第195-217页。

(34) Paul A.van Dyke,The Canton Trade:Life and Enterprise on the China Coast,1700-1845,HongKong University Press,2007,p.20.

(35)1686年之前,海关对货物征税是按照长度、重量、数量来计算的,关税不会随着商品的价格上下波动,因而税收也就相对稳定。但是由于通货膨胀,海关的实际税收下降,官府开始采用让关税随商品价洛浮动的办法,在原有的定税之外,加征附加价值税。18世纪初到18世纪20年代,税率从2%上涨至6%。1726-1736年,针对进口白银和出口货物,额外再征收10%,相当于一共征收了16%的附加税。Huang Chao and Paul A.van Dyke, "The Hoppo’s Book and the Guangdong Maritime Customs1685-1842" Journal of Asian History,Vol.55,lssue 1,2021,pp.99-102.

(36)商欠是18-19世纪广州贸易中出现的一个重要问题。关于商欠的研究,可参阅章文钦《清代前期广州中西贸易中的商欠问题》,《中国经济史研究》1990年第1期;章文钦《清代前期广州中西贸易中的商欠问题(续)》,《中国经济史研究》1990年第2期(作者在文中也讨论了商欠对行商定价权的削弱);陈国栋《经营管理与财务困境--清中期广州行商周转不灵问题研究》,杨永炎译,花城出版社2019。一些个案研究,可参看陈国栋《馨茶商的周转困局--乾嘉年间广州贸易与婺源绿茶商》,李庆新主编《海洋史研究》第10辑,社会科学文献出版社,2017,第393-434页;Paul A.van Dyke,“YangPinqua杨丙观:Merchant of Canton and Macao 1747-1795" Review ofCulture,No.62,2020,pp.62-89.

(37)例如,1760年4月,粤海关监督就曾命令,“将官茶定价提高5两,结果茶叶每担增税3钱”。HoseaBallou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.5,p.87

(38)陈国栋:《清代前期的粤海关与十三行》,广东人民出版社,2014,第256页

(39)《防范外夷章规条》又称《防夷五事》:一、据称夷商在省住冬,应请永行禁止也;二、据称夷人到粤,宜令寓居行商,管束稽査也;三、据称借领外夷资本,及雇倩汉人役使,并应查禁也:四、据称外夷雇人传递信息之积弊,宜请永除也;五、据称夷船进泊处,应请酌拨营员弹压稽査也。梁廷枏:《粤海关志》,第550-552页。

(40)梁廷枏:《粤海关志》,第497页。据说官员代赔的这笔钱还是从行商那里榨取得来的。

IOR,G/12/60,1777.11.13,N.40,no page numbers.

(41)梁廷枏:《粤海关志》,第497页。据说官员代赔的这笔钱还是从行商那里榨取得来的。

IOR,G/12/60,1777.11.13,N.40,no page numbers.

(42)马士统计的1779年欠款总额为4347300元,包括潘启官和文官欠的244710元,这二者是有偿还能力的;1780年总额为4400222元。陈国栋统计的1780年总额为4372322元,其中潘启官欠75672元。欠债的主要是相官(Seunqua)、科官(Coqua)、瑛秀(Yngshaw)和球秀(Kewshaw)四位行商其中科官已经破产,其他三位也难以维持经营。IOR,G/12/66,1779.10.14,pp.23-25;Hosea BallouMorse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.2,pp.46-47,54,陈国栋:《经营管理与财务困境--清中期广州行商周转不灵问题研究》,第182-183页。

(43)爱德华·弗农于1776年被任命为东印度群岛总司令(Commander-in-Chief of the East IndiesStation),1779年3月晋升为海军少将,1781年返回英国。1779年马德拉斯的债权人向他寻求帮助,并承诺将追回债务的10%作为他的报酬。Josiah Quincy,The Journals of Major Samuel Shaw:The firstAmerican Consul at Canton,Taipei:Cch'eng-Wen Publishing Company,1968,pp.307-315;陈国栋:《经营管理与财务困境--清中期广州行商周转不灵问题研究》,第179页。

(44)IOR,G/12/68,1779.10.30,p.62.

(45)1780年5月15日,广东巡抚李质颖与粤海关监督图明阿联名上奏,汇报了处理商欠的方案。同一天李质颖离开广州,赴任浙江巡抚,由李湖接任广东巡抚。IOR,G/12/68,1780.5.15,p.172;G/12/70,1780.12.16,p.259.

(46)IOR,G/12/70,1780.12.16,p.262.

(47)IOR,G/12/70,1780.12.16,p.262

(48)乾隆四十五年(1780)七月,刑部会奏言:“广东巡抚李湖奏.....惟带来货物令各行商公同照时定价销售;所置回国货物,亦令各行商公同照时定价代买,选派廉干之员监察稽看。…查行商交易,自应听从其便。今因商人每多心存诡谲,只图夷人多交货物,于临时定价,任意高下,致有亏本借贷诸弊应行设法示禁清理。但如该抚等所请派员检查稽看,立法之初,或无他故。久或官员索规,更胥取费难保其无需索扰累,渐且串通作弊,更难究诘。是立一法而欲得其益,转致由此而滋其弊,亦正不可不防。其如何整饬行规,应令该督巴延三、监督图明阿一并查明妥议,具奏到日,再议。”梁廷枏:《粤海关志》,第497-498页。

(49)IOR,G/12/73,1781.12.20,p.71

(50)1OR,G/12/70,1780.12.16,p.264.

(51)武夷茶的价格定为每担15两,棉花8两,胡椒10两,锡13两,铅4.5两,其他货物也是如此定价。

(52)IOR,G/12/70,1780.12.16,pp.264-265.

(53)征收行用的参考价格是固定的,不随市场价格波动。Huang Chao and Paul A.van Dyke,"TheHoppo's Book and the Guangdong Maritime Customs 1685-1842" journal of AsianHistory,Vol.55,lssue 1,2021,p.102.陈国栋:《经营管理与财务困境--清中期广州行商周转不灵问题研究》,第85页。

(54)1781年4月25日,潘启官(Puan Khequa)按照官府要求,还了瑛秀(Yngshaw)和球秀(Kewshaw)的一部分债务。IOR,G/12/73,1781.12.20,pp.57-58.

(55) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,16351834, Vol.2,pp.91-92.

(56)梁廷枏:《粤海关志》,第499页。

(57)据广东巡抚李湖奏言,“行商惟与来投本行之夷人亲密,每有心存诡谲,为夷人卖货,则较别行之价加增;为夷人买货,则较别行之价从减;只图夷人多交货物,以致亏本,遂生借银换票之弊”。梁廷枏:《粤海关志》,第497页。

(58)关于广州公行的起源和屡兴屡费的问题,可参阅彭泽益《广州洋货十三行》,第18-25页。文中认为广州公行起源于1699年(康熙三十八年),而非1720年(康熙五十九年)。但作者误认为1704年(康熙四十三年)的商人联合出现在广州,实则是在厦门。马士称之为“广州公行的先驱者”。HoseaBallou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635.1834,Vol.1,pp.89-90,132.

(59)规约第四条最能体现这一目的:“从中国各地来的商人与外人贸易者本行应与他协定价格,使卖者获得合理的利润;如任何人自定货价或暗中买入者,必予惩处。”Hosea Ballou Morse,The Chroniclesof the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.1,p.164.

(60)《有关广州的欧洲人贸易第一个法令的译文》:“第二条,凡无官方许可之铺户,不得与欧洲人买卖或交换货物,各种货物必须由行商发售。….严禁铺户直接与欧洲人贸易.…” Hosea Ballou Morse,TheChronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.5,p.39.

(61)《有关广州的欧洲人贸易第一个法令的译文》:“第二条,凡无官方许可之铺户,不得与欧洲人买卖或交换货物,各种货物必须由行商发售。….严禁铺户直接与欧洲人贸易.…” Hosea Ballou Morse,TheChronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.5,p.39.

(62) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635.

1834,Vol.5,pp.30,36.

(63)梁廷枏:《粤海关志》,第501页。

(64)根据1761年广州管理会大班布朗特记载,公行是与前任总督和现任海关监督有利害关系的。这一年广州管理会给董事部的报告也称,“公行是由广州当局支持而不是皇上的规定”。Hosea BallouMorse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.5,pp.103-104

(65)1OR,R/10/4,1760.8.24,p.65;Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India CompanyTrading to China,1635-1834,Vol.5,pp.92-93.

(66) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.1,p.300;Vo1.5,pp.103-104,115-116.

(67) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635.

1834 Vol.1,p.163;Vol5,pp.30,126.

(68)Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,Vol.5,p.153.

(69)1775年、1776年、1777年、1778年、1780年、1782年、1795年都曾传出公行成立的消息。Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.2,pp.13-17,23-24,33,58-59,82,268-270.

(70) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635.

1834,Vol.2,pp.33,268.

(71)许地山编《达衷集:鸦片战争前中英交涉史料》卷下,台北:文海出版社有限公司,1974,第136137页。

(72)许地山编《达衷集:鸦片战争前中英交涉史料》卷下,第153-154页。

(73) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635.

1834,Vol.2,pp.58-59,70.

(74)IOR,G/12/72,1781.10.15,p.145

(75)IOR,G/12/73,1781.12.20,p.70.

(76) 1780年,广东巡抚李湖建议“惟带来货物,令各行商公同照时定价销售;所置回国货物,亦令各行商公同照时定价代买,选派廉干之员监察稽看”。1784年,粤海关监督穆腾额也建议,“嗣后洋商接受夷人货物,必须公平定价”。1813年,监督德庆奏言“各商与夷人交易货物,务照时价,一律公平办理,不得任意高下,私相争揽”。1814年,两广总督蒋攸钙、监督祥绍上疏,请求加强监察,控制商名“如此夷人不能抬价居奇,以挟制洋行;洋行亦不敢低估侵欺,以拖累商价”。梁廷枏:《粤海关志》第497、499、503、564页.

(77)IOR,G/12/40,1736.8.3,p.32.

(78) Paul A.van Dyke,Whampoa and the Canton Trade:Life and Death in a Chinese Port,1700-1842,Hong Kong University Press,2020,p.264.

(79) Paul A.van Dyke,Whampoa and the Canton Trade:Life and Death in a Chinese Port,1700-1842,pp.262-263.

(80)lOR,R/10/3,vol.4,1759.8.12,p.91.

(81)两广总督担心大量的散商船只到来会导致各类商品供过于求,因而支持定价,即由欧洲人和行商们共同商量一个合理的价格。IOR,R/10/8,1776.12.27,p.136.

(82)IOR,G/12/59,1776.08.20,p.55

(83)IOR,R/10/8,1776.08,pp.22-23;1776.12.27,p.137(8)IOR,R/10/8,1776.12.10,p.113.

(84)1OR,R/10/8,1777.10,p.57.

(85)IOR,G/12/138,1802.01.18,p.12

(86)1OR,G/12/170,1810.2.15,p.41.

(87)IOR,G/12/105,1793.9.22,pp.48-50.

(88)例如,1772年“伦敦号”代利杰里的发票上注明:一等檀香木200坎迪,每坎迪155卢比;二等檀香木200坎迪,每坎迪145卢比。IOR,R/10/9,1772.07.16,p.21.孟买市场上,檀香木分为三个等级,1796年的价格分别为:一等180卢比,二等160卢比,三等120卢比。IOR,G/12/113,1796.10.14,p.149.

(89) IOR,R/10/9,1772.10.12,p.77.

(90)1OR,R/10/7,1773.11.14,p.60.

(91) IOR,R/10/7,1773.7.21,p.9.

(92)1760年,为了说服行商对胡椒加价,广州管理会要求将荷兰人的胡椒与公司运来的进行比较,结果显示差别很大。19世纪公司引入印度其他产地的棉花到广州市场试水,管理会大班同样要求进行对比,“这样我们就能与中国人沟通数量、价格”IOR,R/10/3,Vol.4,1760.9.2,p.70;G/12/174,1810.10.24,p.19.

(93)欧洲人之间的战争,与大英帝国在印度和全球的影响,对英国东印度公司在中国贸易中占据主导地位起到了重要作用。Paul A.van Dyke,Whampoa and the Canton Trade:Life and Death in a ChinesePort,1700-1842,p.36.

(94)吴羚靖:《英帝国扩张与地方资源博弈--18世纪印度迈索尔檀香木入华贸易始末探析》,《自然辩证法通讯》2021年第5期。

(95)传递信件的既有英国东印度公司的船只,也有散商的,还有葡萄牙、荷兰、瑞典、丹麦、美国等欧美国家的船只,甚至还有中国帆船。

(96)1783年6月5日,公司邮船“羚羊号”(Antelope)运送信件给广州管理会,既没有载货,也没有载运白银。面对各级官员的询问,广州管理会解释说,“它和以前的其他小船一样,不过载运信件”1802年2月18日,“羚羊号”再次运送邮包到广州。Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the EastIndia Company Trading to China,1635-1834,Vol.2,pp.87,369-370.

(97)1770年11月20日,广州管理会致信公司董事部:“关于进口货物,我们在收集到足够的市场信息进行售价估价之后,才给潘启官送信,告诉他我们准备和他做生意。"IOR,R/10/7,1770.11.20,p.33

(98)内地商人Cainqua曾为英国东印度公司提供丝绸价格等信息。Paul A.van Dyke,Merchants ofCanton and Macao:Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.176.

(99)Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834,Vo1.5,pp.94-97;《史料旬刊》第9期,故宫博物院文献馆,1930,第307-310页;梁廷枏:《粤海关志》,第550、552页。

(100)乾隆三十四年(1769)形成呢羽交茶制度,行商为了获得预付款来维持周转,不惜冒险购入毛织品。公司却因此逐步控制行商的贸易份额,从而控制行商的货价和利润。Hosea Ballou Morse,TheChronicles of the East india Company Trading to China,1635-1834,Vol.5,pp.137,151;章文钦:《广东十三行与早期中西关系》,广东经济出版社,2009,第269页。(3) Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834, Vol.2,pp.11,311.

(101)例如,1783年“诺森伯兰号”(Northumberland)的胡椒,定价为10两,而大班索价11两。作为保商的周官提出,以每担10.3两的价格收购五分之四的胡椒(4000担),售给公司的1500箱屯溪茶和松萝茶,每担按25两和23两算,另外600箱武夷茶,每担银14.5两。钊官则以同样的价格收购剩下的五分之一的胡椒,并出售茶叶。先前茶叶的价格分别为26两、24两、15两。“用这个办法就解决了武夷茶合约价格的问题,这是一件至关重要的事情。”Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East IndiaCompany Trading to China,1635-1834,Vol.2,p.91.

(102)Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East Iindia Company Trading to China,1635.1834,Vol.5,pp.174-175.

(103)嘉庆四年(1799)十一月,总督吉庆奏言:窃査各外夷来粤贸易船只,惟英吉利船大货多。嘉庆十九年(1814)十月,两广总督蒋攸钙、监督祥绍疏:查南洋诸夷,以英吉利为最强。梁廷枏:《粤海关志》,第512、563页。

(104)Paul A.van Dyke, "Yang Pinqua杨丙观:Merchant of Canton and Macao 1747-1795”Reviewof Culture,No.62,2020,pp.86-87.

(105)章文钦:《广东十三行与早期中西关系》,第238-239页:

(106)Paul A.van Dyke,Whampoa and the Canton Trade:Life and Death in a Chinese Port,1700.

1842,pp.29,38.

(107)在此之前,潘启官购买的价格为16两。卢茂官说(17两)这是他能出得起的最高价了IOR,G/12/103,1792.10.22,p.107.

(108)该贸易季度初,一等檀香木每担12两,二等每担10两。IOR,G/12/110,1796.5.12,p.252

(109)IOR,G/12/119,1798.1.13,pp.74,77,80

(110)梁廷枏:《粤海关志》,第564页。

(111)1OR,G/12/72,1781.10.15,p.146.

(112)Hosea Ballou Morse,The Chronicles of the East India Company Trading to China,1635-1834, Vo1.5,pp.160-161.

(113)潘启官为这件事花了10万两,后由英国东印度公司补偿给他。Hosea Ballou Morse,The Chroniclesof the East India Company Trading to China,1635-1834,Vol.1,p.301;Vo1.2,p.24;Vol.5,pp.132,152.

(114)IOR,G/12/73,1781.12.20,p.72.

(115)梁廷枏:《粤海关志》,第497页。

(116)许地山编《达衷集:鸦片战争前中英交涉史料》卷下,第142页。

(117)梁廷枏:(《粤海关志》,第554-555页。

(118)梁廷枏:《粤海关志》,第503页,

《广东十三行考》,上海书店出版社,1989,第199页。(1)梁嘉彬:

(119)梁廷枏:《夷氛闻记》,商务印书馆,1937,第10页。

(120)叶仁官、卢茂官和潘启官的退休事件可以充分说明这一点。Paul A.van Dyke,Whampoa and theCanton Trade:Life and Death in a Chinese Port,1700-1842,pp.29-30.

(121)可参考王洪斌《18世纪英国服饰消费与社会变迁》,《世界历史》2016年第6期;郭斌《论“茶为国饮”与英国工业化的相互促进》,《农业考古》2020年第5期。

(122)G/12/207,1817.04.24,p.38.

(123)彭泽益:《广州洋货十三行》,第24-25页。格林堡认为,公行不是一个像东印度公司一样的垄断公司,而是一种散漫的商人组织。格林堡:《鸦片战争前中英通商史》,康成译,商务印书馆,1964,第

47-48页。

(124)格林堡:《鸦片战争前中英通商史》,康成译,第65页。

(125)范岱克教授认为,1784年《减税法令》(Commutation Act)颁布后,英国东印度公司在广州市场上占据了主导地位。Paul A.van Dyke,Whampoa and the Canton Trade:Life and Death in a ChinesePort,1700-1842,pp.26-28,255.

|

.jpg)