|

1842年前珠江三角洲地区的走私网络:澳门与美国对中国内地贸易的内在联系

范岱克(Paul A.Van Dyke)

原文为英文,译者周洁,审校者陈贤波。

珠江三角洲下游地区和广州的走私活动由来已久。以往的研究表明, 1820年以后内伶仃岛的违禁品贸易迅速扩展, 但在1820~1842年间, 该地的走私网络以及并存于这一区域的其他两个走私网络究竟如何运作, 却鲜有深入研究。一般来说, 依托不同的走私网络, 违禁品大量进出中国的渠道彼此之间是独立运作的, 不存在必然联系。上述三个走私网络, 一个以澳门为中心, 一个在黄埔, 第三个则在内伶仃岛。1820年内伶仃岛崛起之后, 很快就成为走私者偏爱的港口。造成这一现象的原因, 以往的研究并未给出清楚的回答。由于黄埔和澳门的走私网络远比内伶仃岛更早运作起来, 因此我们不禁要问:是什么原因导致走私贸易在地域空间上发生转移呢?

过去的研究表明, 19世纪初鸦片贸易的兴起一度引起官府在18世纪90年代至19世纪20年代间采取一系列措施打击走私活动。这些缉私努力往往是短暂的, 一旦官员离开, 走私活动又旧态复燃。从1819~1822年, 在省城广州的官员比起以前更致力于打击黄埔的走私贸易。 (1) 官员态度的转变, 很大程度上是由于买办们持续罢工 (详见下文) , 以及出于隐瞒他们自身非法收入 (包括收受贿赂、佣金、非法税费等) 的需要。买办们停工以后, 来华的船主就需要新的粮食来源来养活他们的船员。为了暂时维持船只的供给, 买办们通常会选择让他们先在内伶仃岛住下来。所以, 一方面官府禁止在黄埔的走私贸易 (由于买办拒绝支付高昂的贿赂) , 而另一方面, 买办们则鼓励外国船只以内伶仃岛为新的贸易据点, 两者的合力促使了19世纪20年代走私活动向珠三角的下游地区转移。自此之后, 直到1842年《南京条约》签订以前, 内伶仃岛成为了本地区走私活动的中心。

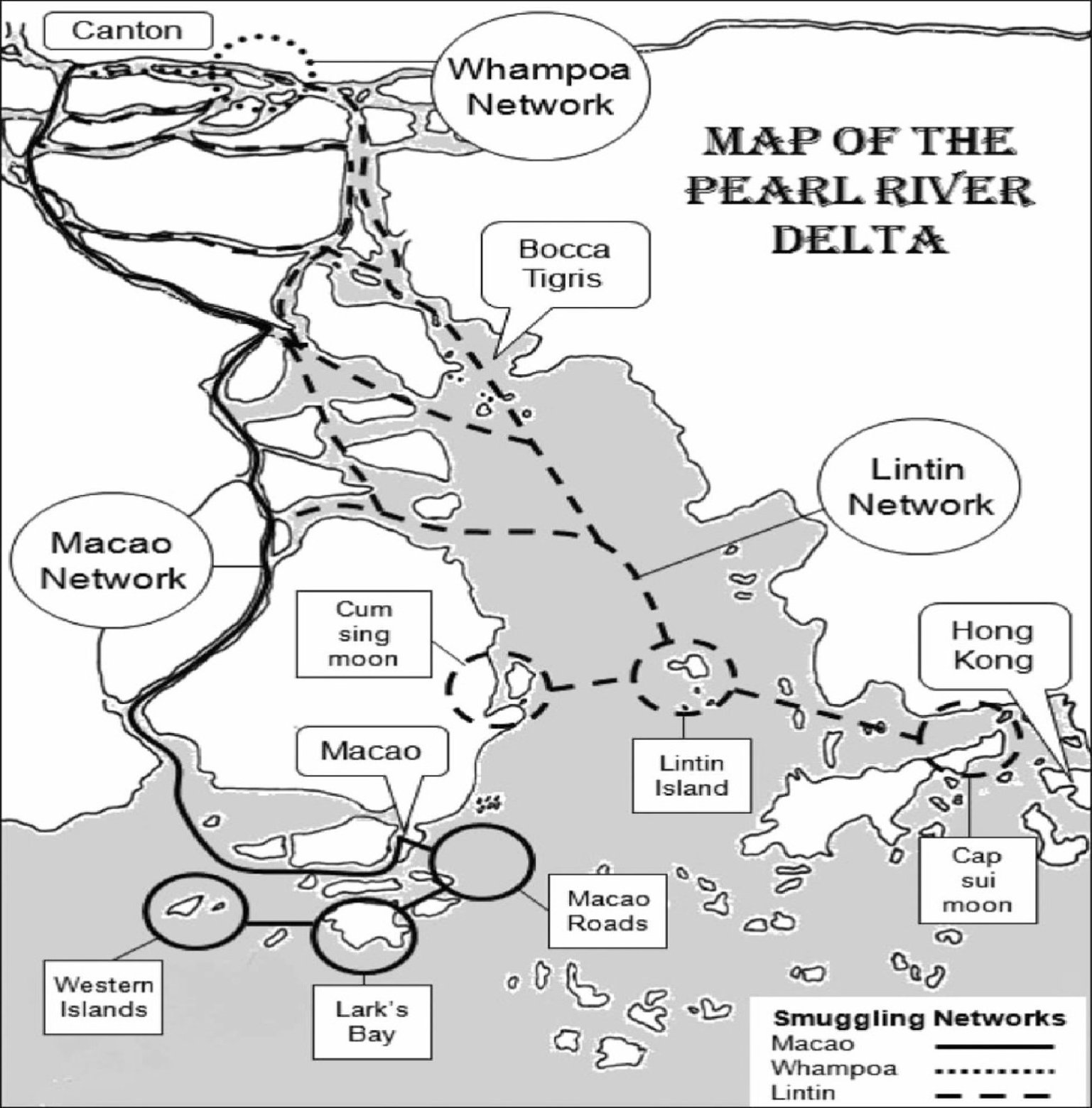

图1 1842年珠江三角洲地区的走私网络

资料来源:Chinese Repository, vol.3, p.88。

与黄埔和澳门相比, 内伶仃岛的走私网络有着显著的优势。对此, 以往的研究并不深入, 从未给予证明。相对于黄埔来说, 内伶仃岛离广州更远, 官员容易忽视那里的活动。鸦片被公开用于换取白银, 继而用来购买茶叶。然而, 为了以合理的价格购买茶叶, 船只需要驶向上游的黄埔港。如果走私者在内伶仃岛能够买到一船大米, 然后以运米船的名义得到许可进入港口的话, 就可以避免高额的港口税, 这无疑有助于广东官员的仕途, 因为这样一来, 在他们的任期内大米进口额每年均有增长, 而卸载大米之后, 外国人购买的出口品也增加了国家税收。大米进口和茶叶出口的增加———这两个因素使得广州的官员能得到朝廷赏识。对走私者来说, 他们有很多办法获得一整船货物返回内伶仃岛, 这就使得内伶仃岛比黄埔和澳门更具有港口优势。

黄埔和内伶仃岛的走私网络常被澳门的贸易所掩盖, 因此一直未被深入研究和比较, 笔者在这里拟先用一定的篇幅展示它们的基本结构, 在更好地理解它们的功能和运作之后, 我们将更清楚地理解内伶仃岛的优势所在。

一 澳门网络

我们对澳门贸易网络的了解主要来自于18世纪的资料。但至迟在1557年葡萄牙人定居澳门半岛时, 甚至更早, 澳门的走私活动已经存在。除了鱼、牡蛎和其他海产品, 澳门本地不生产任何产品。对葡萄牙人的大部分进口货物来说, 澳门的市场显得微不足道, 其作用是作为通往省城广州的贸易通道。省城的商人或代理商聚集在此, 他们通常在葡萄牙人到来之时就前往接洽, 查看他们的货船, 同时安排货物运往上游。

在处理好他们的进口货物以后, 葡萄牙商人会前往广州停留几周或者几个月。在那期间, 他们会选择商品洽谈条件和价格, 与内陆供应商下订单。当他们在广州时, 那些与他们进行贸易的中国商人会为他们提供住所。有时候, 葡萄牙人会自己租赁建筑物 (称为“商馆”) 去进行贸易。 (1) 当他们所需要的诸如丝绸、瓷器、茶叶等商品由内地运抵广州后, 葡萄牙商人会将货物用本国的船只装载运送到位于下游的澳门。当所需商品运完后, 葡萄牙商人才返回澳门。因此在一开始, 就有两种商业船只往来于两个城市之间;客船运送中国和葡萄牙商人, 货船装载进出口商品。

珠江的两条支流将澳门与广州连接在一起:主支流流经虎门, 这里航道深, 足够大船通行;西江支流流经香山县城 (今中山) , 这里只能容纳吃水浅的船。货船和客船都是吃水浅的船, 本可以通过两条支流的任意一条, 但只能按指定航线行驶。还有其他的航道连接这两条支流, 因此它们并不完全彼此分开。船只有可能从珠江的一条支流开始航行, 而在另一条支流抵达。然而在清代, 海关官员监控着船只的航行, 确保它们行驶在指定的路线中 (参见图1) 。

在18世纪, 大多数服务于澳门的船只都航行于内河道, 乘客允许随身携带行李, 但若装载贸易商品则被视为违法, 不允许带入船只。然而事实上, 各类走私进出中国的商品都被装载在客船的底部。只要贿赂澳门和广州的海关官员, 这些非法装载的货物就不会被上报, 沿途的征税点也不会检查客船上的行李和货物。于是这就成为一种走私商品的有效途径, 尽管规模不大。 (1)

显然, 商人在两个城市之间航行的次数越多, 走私的机会也就越大, 这就是为什么明朝严格限制商人一年两次航行, 而到了清代则改成一年一次的原因之一。中国商人、通事、买办有时会被官府委派到澳门颁布命令、诏书或者解决与外国人的争端, 在澳门的中国人有时也会由于类似的原因被传唤到广州, 这些有官方使命的航行自然给乘客带来走私货物的机会。正因如此, 他们乐于接受官府的差遣。 (2)

尽管是委托差遣, 官府仍希望上述航行的费用由个人承担, 这条不成文规定或许正是官府对他们私自装载货物的行为常常视而不见的原因之一, 委派人则用这种方式来弥补航行的开销。在中国, 私人常被要求处理一些公共事务, 目的是减少处理贸易的官员数量, 官府也经常要求他们运送粮食、军队以及其他需要运送到另一个地方的物品, 因此, 这些强制索取并非只针对广州或澳门。 (1)

洋行商人拥有或者租赁客船, 但他们并不需要亲自登船才被允许携带私人货物, 只要他们船上有代表他们利益的人就足够了。合法的进出口贸易由洋行的商船装载运送, 这些船只在清代被称作“官印船” (因为他们可以携带一个批次的茶叶) 。 (2) 贸易商品在澳门和广州的海关账簿中均有记录, 关税则根据确定的税率分成若干个等级。这些货船在征税点停靠, 交验相关文件并缴纳一定的费用。合法的贸易受到法律的保护, 但在实际运作过程中, 通过客船装载的非法货物也长期得到通融。这两种贸易所获得的收益支撑了下游的海关系统, 下层官吏希望有更多的商人到来, 这样他们可以增加收益。当然, 对省城的总督等官员来说, 客船的走私贸易只要数量不大或者没有影响合法贸易, 也是可以容忍的。因此, 他们倾向于严格控制外国商人在广州和澳门之间的航行频率。

广州的大型商号在澳门都有各自的代理商来处理业务, 这些代理商有时是广州商号的全权代表, 也往往是他们的亲属或商业伙伴。在其他一些情况下, 所谓的代理商只是收取一定费用, 被指派到澳门居住, 以便处理广州商人的业务。

在澳门, 进出口商品的税收有等级之分, 但贸易商却不像在黄埔港那样必须缴纳高昂的港口税。 (3) 葡萄牙和西班牙商人是被允许在澳门进行自由贸易活动的商人, 前者被禁止将船驶向上游地区, 西班牙商人可以在广州和澳门两个港口自由贸易, 而其他外国商人只能在黄埔港进行贸易 (1757年之前, 中国的另外三个港口之一仍然开放, 详见下文) 。 (1)

其他外国商人也意识到在澳门贸易的巨大便利, 一旦需要, 他们就会充分利用这个有利条件。例如, 在1743年, 英国东印度公司船只Haeslingfield号来到珠三角, 在得到许可行驶到上游之前, 就停泊在靠近澳门西侧的岛屿旁, 船长偷偷地卸载货物到三艘帆船上, 这些帆船就是从澳门来的, 这种优越性与当时通过澳门网络进行的贸易航行有关。 (2)

其他外国商人可以通过澳门走私商品, 但是他们运送货物时需要以居住在澳门代理商的名义进行。例如, 在18世纪60~70年代, 荷兰商人通过澳门将锡和胡椒运到中国。他们从巴达维亚出发, 用葡萄牙船运送货物至中国, 反过来也用葡萄牙船将中国商品运送到巴达维亚。 (3) 荷兰人曾计算出澳门海关税收比黄埔少6%, 而从澳门走私货物到珠三角上游地区的花费也不高, 足以弥补额外航行的费用, 因此, 绕道澳门具有一定的优势。例如, 当时通过澳门走私到广州的每担胡椒仅需花费0.04两, 这就是它成为相当常见的澳门走私物品的原因。 (4)

事实上, 广州的海关官员对上述走私贸易也起到推波助澜的作用。严格来说, 所有经由非伊比利亚半岛商人之手的商品都应该从黄埔进口, 但到了18世纪80年代早期, 这种情况发生了变化。从那时开始, 在澳门的船需要缴纳与到黄埔相同的关税。 (5)

我们尚不清楚这种变化究竟是怎样发生的, 其对澳门贸易的影响也不确定。事实上, 早在18世纪60年代, 澳门关税的一些税项已经和广州持平。不过这种变化并没有影响所有的商品, 澳门继续保有优惠的银兑换比率、使用一套不同的计量单位, 以及豁免黄埔港高额的港口税, 这些都使它相对于广州更具有优势。但是这种变化并未如预期的那样使得两个市场趋于平衡。 (1) 就合法贸易相关的管理规定而言, 外国侨民在澳门和黄埔的贸易按规则严格执行, 它使得两个港口彼此竞争以打垮对方。与黄埔相比, 澳门的确有一些手段吸引一定量的合法贸易, 但是这种贸易的数量相对于每年的贸易总额来说并不大。

18世纪晚期, 通过澳门的走私进口贸易在鸦片贸易之后开始在中国逐渐增加并稳定下来。澳门的鸦片贸易至迟在18世纪20年代已经开始, 但到了18世纪60年代, 鸦片在黄埔也是定期走私物品, 鸦片的需求一直超过供给。但到了1780年, 鸦片的供应过剩, 鸦片的价格显著下降, 导致外国商人保持着一艘货船停靠在澳门西南方的百灵鸟湾 (Lark's Bay, 见图1) 。这些仓储船被称作“趸船”, 鸦片存放在船上, 收取一定的费用, 等它的价格恢复后再将其卖掉。在往上游的黄埔运送之前, 外国商人通常会先卸下鸦片, 将其他走私品装载入趸船。 (2)

葡萄牙代理商对通过澳门航线的商品收取一定的佣金, 获利甚丰。随着鸦片贸易的扩大, 其他非伊比利亚半岛的外国商人也变得更容易进入澳门走私网络。因此, 渐渐地走私者开始寻找一些避免付费给澳门代理商的方法。于是, 他们发现黄埔的下层官吏可以通融这些非法贸易。 (3)

三 黄埔网络

黄埔的贸易网络历史悠久。早在唐代 (618~905) , 阿拉伯人就来到黄埔, 进入广州进行贸易, 中国人和其他亚洲货船通过黄埔在广州进行贸易。然而, 由于史料缺乏, 清代以前的走私贸易情形并不十分清楚。现存记录显示, 18世纪早期这里的走私贸易就存在, 整个18世纪和19世纪早期, 黄埔与澳门一直在争夺走私贸易港口的地位。

1684年, 清政府设置了江、浙、闽、粤四海关, 开放云台山、宁波、厦门、广州作为对外通商的口岸。非伊比利亚半岛的外国商人也允许进入这些港口经营贸易。然而, 他们很快发现, 最合适的地方是在广州。早在18世纪初期, 广州就已经成为对外贸易中心。1757年, 广州成为了一口通商港口 (除了俄罗斯和日本, 它们有独立的对中国贸易条约) 。 (1)

黄埔的基本贸易程序如下:首先是雇佣一个澳门的引水人, 获得行驶上游的许可。到达虎门后, 领航员的证件和船只许可证都需要检查。两名海关海上稽查员登船, 他们在船上会一直停留到船再次返回虎门。然后, 澳门引水人驾驶船只驶向上游的黄埔。在虎门, 引水人雇佣许多拖船, 来保证船航行在主航道上。到达黄埔以后, 两名海关稽查员会到小拖船上去, 这样他们可以监督有没有走私货物运到船上。这些海关稽查员收取贿赂后, 会定期的采取通融态度, 允许走私物品的装载和卸货。

接下来的步骤是等待稽查员或者他的代理到黄埔测量船只, 确定港口税, 得到许可的买办会努力为船员提供物资, 精通多国语言的翻译被委任处理所有的许可证件, 并与中国官员斡旋。外国商人可以在广州城外划定的范围内租一间商馆, 他们雇佣一个获得许可的商馆买办来处理他们日常的供应和需求。所有这些事情处理好以后, 外国商人可以自由地卖出进口商品和选购出口产品。雇佣这些获得许可的服务人员的费用、缴纳港口税、关税和其他费用是强制要求, 没有协商余地。 (2)

在黄埔和广州之间运输人和货物的方式与上述澳门的情形相同。行商自己的或者雇佣的船只运载进口商品到达广州, 然后装载出口商品到黄埔。这些船只在征税点检查船货, 他们付给每一个征税点一笔费用, 每种货物都要征收关税。与澳门一样, 货船不许运送走私品, 不允许用200箱熙春茶替换200箱武夷茶, 因为这两种商品征收的关税不同。

船长和货物管理员居住在广州, 因此他们需要经常航行到黄埔, 检查货物的装卸情况, 处理相关事务。海关稽查员为这些人员提供住宿。他们得到了在珠江航行时不必在征税点停靠的许可, 但这种特权只限于高层人员, 他们需要在自己船上悬挂国旗以区别于其他船只 (因此这些船叫“旗船”) 。

旗船的特权在整个早期贸易时代一直存在, 它也使得大量走私物品流入和流出中国。他们只要按规定缴纳一定的费用, 黄埔的海关稽查员和广州的海关官员定期允许货物装载和卸载。在澳门网络的例子里, 黄埔的外国人允许带一些行李去广州, 海关官员并不清楚哪些是个人物品, 哪些是商品, 因此, 他们倾向于对旗船采取纵容的态度, 结果, 包括宝石、红宝石、钻石、珊瑚、珍珠、西洋钟、机械配件、稀有动物皮毛、外国的鸟和羽毛等奢侈品定期走私到中国, 甚至有诸如衣服、铅和银币等常见物品也装载在旗船底层运到广州, 黄金、非法的丝绸和中国的其他物品也由此走私出国。 (1)

海关官员对不同商品收取不同的“规礼”, 每一种旗船运送的物品都有不同的价格收费。 (2) 不过, 通过鸦片箱子走私就很困难, 因为它们实在太大。鸦片球可以从箱子里取出来, 粉碎后装进麻袋里, 这样可以使它们更好地隐藏, 但这种方式不适用于容纳大批量的鸦片。原则上, 只要黄埔和广州的海关官员收取了贿赂, 他们就不会为难进口货物的船只, 但前提是, 这些货物必须是隐藏好的, 当船在江上航行经过征税点时, 其他官员不能轻易发现它们。

向广州走私一箱箱的鸦片, 还可以选择其他的方式。买办每天到船上为船员输送新鲜补给, 他们不需要经过海关的检查。在支付给稽查员规礼后, 鸦片箱可以装在买办船上, 隐藏在他们带上船的其他物品中间。如果由买办船装载物品不方便或者花费太贵, 那么还有另外的方式。稽查员驻地旁边的船可以雇来运送鸦片, 他们的船不需要在征税点停靠接受检查。 (3)

在1784年美国人到达中国之前, 这些走私程序已经很好地确立起来了。例如, 那一年丹麦船DISCO号在黄埔卸货时没有卸下161箱鸦片, 而是将它们分开10次运往广州, 这一切都在停留在他们船旁边的稽查官的监视下完成。这次走私是由购买走私品的中国商人安排的。 (1)

在18世纪90年代晚期, 黄埔的鸦片走私大行其道, 已经引起朝廷的关注, 广州的官员开始积极地打击走私贸易。然而, 这些行为只是表面上赢取朝廷的信任, 而不是真正取缔走私。下层官吏对走私活动置若罔闻, 但上层官吏和稽查官则需向朝廷负责, 须直接回禀朝廷。如果京城的大臣听闻黄埔的走私十分严重, 这对他们的升迁就会十分不利。走私者试图将他们的船整年停泊在黄埔, 把它作为仓库船。这个大胆的举动超出了当地官吏的容忍度, 因为停泊在黄埔进行进出口贸易的船只最多不能超过3~4个月。如果一艘船停留了一年之久, 它会引起朝廷的怀疑。当稽查员发现一些船在黄埔停留太久时, 他会命令它们立刻离开。 (2)

当分析这种打击走私活动的积极性时, 我们必须明白一点, 这样做其实是损害了广州官员的利益, 黄埔的鸦片贸易一直存在。1819~1822年间, 黄埔采取了一系列制裁来压制走私活动, 这大大增加了走私鸦片到黄埔的风险。然而, 这些主动措施看上去对禁收规礼的作用比停止走私贸易更有效果。

1819年6月, 黄埔的买办向东印度公司的货物管理员求助, 请他们帮助买办减少缴纳给官员的银两。他们缴纳的费用从18世纪80年代的200西班牙银元涨到19世纪初期的500银元。买办所服务的每艘船都要缴纳这些费用, 而官员根本不考虑这些船上是否有鸦片走私品。 (3)

没有迹象表明这些征收将会减少, 反而还会继续增加, 这促使买办开始采取措施去制止这种苛捐杂税。1819年, 他们向东印度公司官员寻求帮助:

1819年7月2 1日:这天早晨受雇于来往于印度航线的贸易船的买办们全体等候总裁, 请求委员会去和政府官吏交涉, 降低税收和其他强征的杂税, 而这些费用在过去30年间逐渐地涨了一倍。 (1)

买办们在获得东印度公司的支持后大胆起来, 举行了一次罢工。

1819年7月26日:引人瞩目的是我们得知买办们宣称不再服务于船只, 除非官吏同意适当地降低所收费用和海关的费用。 (2)

这一年的八月底, 事件仍未得到合理解决。买办想出了替换的方法, 给船员提供牲畜, 以免挨饿。下面是东印度公司总裁给停靠在海上的船员的一封信:

1819.8.25, H.C.号指挥官:

对于买办所造成的船上的困难, 我已派遣船只和他们会面, 稍后只要他们不再要求带小包或者任何欧洲人离船靠岸即可。因此我要求你派遣自己的船只、一名官员到中国的船只报到, 并找一位向导;后者在澳门需要支付60美元。

买办方面已经承诺, 尽可能给船上提供内伶仃岛的猪和其他牲畜, 你们所要求的黄埔的新鲜补给会晚一些到达。 (3)

买办们并不愿意带包裹或随员上岸, 因为这看上去像他和船只仍有贸易活动, 官吏会因此收费。为了不在将到达的船上进行交易, 买办们建议在内伶仃岛补充供给, 他们可以购买一些牲畜和蔬菜补充供给。 (1) 这一创举事实上是违法的, 因为依照规定, 外国船只的所有供给都必须从获得许可的买办那里获得。然而内伶仃岛位于虎门停泊口之外, 这就使得这种非法的交易活动在那里成为可能。

一切没有贿赂官员而仍试图在黄埔进行的走私活动受到严厉打击。从事走私活动的东印度公司Essex号在广州被罚了6000西班牙银元。东印度公司警告在黄埔停泊、作为仓库船的双桅横帆船Mentor号, 如果它再不立刻离开, 就会成为处罚的下一个目标。1820年2月, 一个年轻的买办在Bridgewater号上试图偷运中国劳工, 结果在黄埔被发现并罚款1200西班牙银元。

以前只要支付额外的费用, 这些走私活动可以稳妥进行, 而今官吏们态度转变, 开始压制它们。同时, 澳门引水人提醒东印度公司委员会, 在船只到达上游之前, 外国船只上的中国船员需要在内伶仃洋上岸。如果到了虎门发现船上有中国人, 官吏会逮捕他们, 引水人也会因违反规定而被罚款。引水人也知道船上有走私物品, 因此任何“不规矩”的存放都有可能成为官吏索贿的理由。 (2) 与此同时, 官吏也会寻找机会去惩罚买办, 当做扣缴的税款。 (3)

在这种情况下, 买办罢工和拒绝给管理者缴纳额外费用的抗争, 导致大部分鸦片贸易不再在黄埔进行。内伶仃岛作为可供选择的补给品仓库的建立, 只是转向下珠三角的第一步。其实, 内伶仃岛的非法活动已经进行了几十年, 经常作为船只的停靠地。船只停留下来等待澳门的引水人, 期间他们和当地渔民、其他附近居民交易一些小物品。内伶仃岛也是中国人寻求在外国人船上工作的非法聚集地, 他们在船上可以作为海员或是劳工。

18世纪80年代开始, 外国人在内伶仃洋挑选中国人作为他们的船员。 (1) 中国人上外国船是违法的, 更不要说被他们雇佣。然而在内伶仃岛上, 中国人享有极大自由去做他们想做的事情。买办会协助他们找到工作, 从中收取一定费用。 (2) 美国船长定期在珠三角雇佣中国船员, 然后和他们航行到新西兰、夏威夷、美国西北海岸和其他地方。 (3) 因此, 在内伶仃岛成为物资供给点之前, 这里的非法活动就有一定的基础。各国的船只在这里停留, 躲避恶劣的天气、与其他船只汇合、等待引水人上船、雇用中国船员……因此, 在19世纪20年代, 这里已经成为繁忙的港口。 (4)

1819年11月初, 美国帆船Congress号到达内伶仃岛, 在得知该船是一艘战舰、来中国的目的不是进行贸易之后, 广州的海关负责人和总督命令它离开。一些中国战舰将其押送到内伶仃岛, 迫使和监督它离开中国的水域。然而, Congress号在内伶仃岛停留了两个月, 丝毫不理会这些警告。它在内伶仃岛接受从黄埔来的其他美国船只的供给品。1820年1月, Congress号航行到马尼拉, 然后在3月26日返回内伶仃岛。它在中国停留了一年中最好时段的7个月, 然后在11月离开。 (5)

在Congress号停留在内伶仃岛之前, 也有其他的战舰停留过, 因此, 这种情况已经不是首次出现。Congress号到达的时机很重要, 因为与此同时买办们正在进行罢工活动, 内伶仃岛成为了物资供给地。买办鼓励其他的船只到那里去获得物资供给品。被剥夺了不合理收费的黄埔官员开始打击鸦片交易, 迫使这些船向下游航行。在内伶仃岛停留的这段时间里, Congress号给其他美国船只提供保护, 便于它们从事非法活动 (例如招收中国船员上船以及船员离船上岸) , 使得内伶仃岛成为鸦片走私的首选港口。

与此同时, 在澳门发生的一些变化削弱了这里对走私者的吸引力。1819年11月, 葡萄牙统治者采取新政策, 意图垄断鸦片贸易, 鼓励走私者在那里交易。这一举措产生了“积极”的影响, 因为此前实施的过紧措施使人们认为澳门不再是走私交易更好的选择地。在1819~1822年黄埔打击走私贸易时, 这里的中国引水人也处在严格的监视中。 (1)

黄埔的官吏当然不愿意失去原来的好处, 让内伶仃岛的官吏渔翁得利, 因此, 同一时间他们加紧对鸦片走私贸易的监察。他们重点捕捉从内伶仃岛来的走私船只, 给来自黄埔的船只更大保护, 以此让更多的鸦片运往上游, 通过这些措施的实施来增加到伶仃岛走私的风险。1836~1837年, 这些措施导致鸦片贸易在黄埔有增无减, 鸦片运往广州变得更加容易, 白天和晚上都可以运送。因此, 这并不是说黄埔走私贸易停止以后, 内伶仃岛贸易才发展起来。黄埔继续与内伶仃岛、澳门竞争走私贸易中心的一席之地。整体而言, 在18世纪二三十年代, 每年这三个港口都给中国输送了大量走私商品。 (1)

三 内伶仃岛网络

内伶仃岛对于走私者来说有显著的地理优势。它位于珠江入口处, 方便货物往来广州运输。它位于虎门的南端, 这意味着与黄埔相比, 官方的侦查员和监督员对它都较少关注。 (2) 更为重要的是, 这个岛屿位于两个行政管理区域即香山县和新安县的中间。当在那里发生麻烦后, 两县的管理者互相推诿, 声称是对方负责任。 (3) 走私活动在香山县内管辖的岛屿西南端出现, 维持秩序的中国舰船在新安县辖属的岛北端有驻扎, 这些舰船定期到西南端收取规礼, 向省城禀告这里“没有走私物品”, 随后返回他们北边的驻地。两个县的官吏在收到贿赂后, 对内伶仃岛停泊的走私船视而不见。 (4) 这一地区的责权界限不明还产生其他问题, 当有海盗袭击、交火和其他的突发事件发生时, 官府倾向于逃避责任。 (5)

1828年8月, “内伶仃岛附近的一艘船被抢劫大量货币, 另外一艘的财产损失总计200两。在冲突过程中, 海盗船上的两名成员被杀死”。受害者向两地的官吏寻求帮助, 但是没有一方愿意承担责任。他们勉强同意帮助受害者抓捕海盗。这当中有部分原因是:一旦在两个月内没有抓到海盗, 官方将承担巡防失职的责任。在这种意义上说, 对他们来说最好是不要承担抓捕海盗的责任, 因为一旦任务失败, 就意味着他们仕宦生涯的结束。他们可以装腔作势地利用这一地区位于两县交界这种模糊不清的地理位置作为推卸借口。 (1)

Carl Trocki研究的数据显示, 1800~1830年间, 中国的鸦片走私达到3000~5000箱。它们是由允许每年一次到中国贸易的外国船只运送的。然而, 在内伶仃岛港作为供给点建立以后, 鸦片走私贸易迅速地由1820年的4244箱升至1832年的20000箱。在1838年, 数字涨到了400000箱。 (2) 到内伶仃岛的中国商船经常走私鸦片, 他们将鸦片运到中国沿海的各个港口。 (3) 鸦片也从中国出口。例如, 1782年行商Sinqua出口鸦片到马六甲 (尽管在这个例子中, 大部分的鸦片最终运回中国) 。一个名为Luis Barretto的商人从珠三角出口鸦片到马尼拉, 他将鸦片偷偷运送进去, 因为那里是禁止鸦片交易的。 (4)

Barretto有一个商业伙伴, 叫Gregory Baboom, 他是澳门土生的亚美尼亚人。19世纪早期, 他们在一起经营贸易多年, 为孟加拉信托协会 (大部分鸦片来源于此) 和广州的中国商人做过代理商。例如, 1805年12月28日, Baboom在内伶仃岛检查了美国船Bingham号上的鸦片, 并替行商潘长耀购买。潘长耀在广州购买茶叶后出口到孟加拉, 换取账单, 有了账单就可以拿来购买商品运往中国 (比如棉花和鸦片) 。Barretto也与黄金走私有关联。 (5)

1829年, 西班牙政府颁布措施允许鸦片合法化, (1) 开始在菲律宾大量种植罂粟。这一政策变化影响了Barretto在那里的出口贸易以及美国人在菲律宾港口的贸易。当时, 美国人在马尼拉的船只超过其他外国人的船只 (1828年从马尼拉开出的47艘外国船有20艘是美国的) 。美国经常在菲律宾购买货物后到中国出售, 比如大米, 一些美国人也将中国的货物运到马尼拉, 美国船从巴达维亚和新加坡装载大米运往中国。正如我们下面将看到的, 他们是内伶仃贸易网络得以成功的重要因素。 (1)

内伶仃岛是天然良港, 但是因为港口位于岛的南边, 船只容易受到台风的危害。另一个安全的抛锚点靠近金星门, 那里能提供足够的安全保护, 但是只有达到500吨的船只、吃水线不少于5.5米的船才适合停靠在那里。内伶仃岛的大船在寻求保护时都到靠近香港的急水门, 那里可以停靠各种型号的船只。19世纪20年代早期, 这三个港口为美国人和其他走私者提供长年的保护, 伶仃网络下游航线最终形成。 (2)

19世纪30年代, 这里有35~40艘重型武装、配备驾驶人员的走私船, 专程为到达这三个港口的船只服务。他们在船的每一边都配备二三十个划桨手, 可以甩掉官府的任何一艘巡查船 (1836年前) 。这些船在珠三角的上下游航行有不同的路线。 (见图1) (3)

然而, 一旦船只能够溯源进入西江, 它会特别安全。因为当地海关官员参与走私贸易活动的历史由来已久, 走私者也相当清楚怎样躲避检查。下游的这些新港口, 它们大多数是从黄埔向下珠三角走私商品的。一些澳门和黄埔的合法贸易船队也会选择通过这条非法航道, 经过这些走私点而避免缴纳关税。

合法贸易的增加意味着黄埔关税和费用与日俱增, 尽管那时候内伶仃岛的走私贸易仍在继续。对当地政府来说, 这种增长是十分重要的, 因为可以帮助他们掩盖走私猖獗的实情。由此可见, 内伶仃岛的贸易之所以兴起, 并非一两个因素使然, 而是许多事件共同促成走私者在这里扩大经营。

19世纪30年代早期, 许多船只驶向内伶仃岛。岛上的村民不能种植出足够的粮食满足船员的需要, 因此, 他们不得不前去澳门进行补给。内伶仃岛还有淡水资源, 它或许比农作物更为重要。

岛上只种植很少的蔬菜、水果, 大部分都卖给了停靠在海湾的外国船只。然而, 这些船只大部分的供给品来自于澳门。内伶仃岛有几头水牛和一些山羊。这里还有一些体型巨大的猴子, 它们在岛上岩石间蹦来蹦去。这里有大量的淡水, 且很容易获取。 (1)

必须说明, 在内伶仃岛贸易是非法的, 因此这里没有港口税, 这对美国人来说, 是节约成本的方式。许多美国船小于400吨, 这意味着它们要缴纳的港口税是他们运送货物的7%~10%。相比之下, 一艘1600吨的船, 只需要缴纳它转载货物的1%作为港口税。除了港口税, 一艘船经过上游时, 还需要雇佣引水人、买办和翻译人员。表1和表2的数字显示经由上游到达黄埔所需的费用。 (2)

观察表1中的数字可以看出, 一艘吨位349的船, 平均每吨要缴纳12.4西班牙银元。表2中, 一艘850吨的船, 平均每吨缴纳6.5西班牙银元, 这几乎是表1中平均数字的一半。一艘1400~1600吨的船每吨需要缴纳5西班牙银元。这种对于小船的不公平, 促使它们在中国寻找其他的航道。伶仃航线出现后, 尽管它是非法的, 美国船只和其他小型船只愿意使用这个新航线, 因为他们节省了需要支付给黄埔海关的一笔可观费用。 (3)

表1 1788~1842年44艘美国船在黄埔港缴纳的平均费用*

资料来源:*Van Dyke, ‘Port Canton’, Appendixes L and AF.货币汇兑, 1西班牙银元相当于0.72两美元。

表2 19世纪30年代黄埔港口一艘典型的850吨船缴纳的费用*

资料来源:*The Penny Cyclopdia (1836) , pp.251-252;and John Francis Davis, The Chinese (London:Charles Knight, 1840) , pp.367-368.;表2中的一些数字基于范岱克的资料计算, Van Dyke, The Canton Trade, pp.66-69。

我们知道, 走私活动是具有竞争性的, 因此, 美国需要一艘回程船来弥补乘客的花费, 于是, 在内伶仃岛的贸易活动中有了相应的弥补办法。他们可以抬高价格购买非法的出口商品, 让大吨位的船通过上游, 支付港口税。经过内伶仃岛的小船则尽可能多地去装载超过载重量的货物, 或者他们在内伶仃岛购买一船大米 (或者在马尼拉、巴达维亚、新加坡等其他地方) , 经过上游时将所有船只伪装成享有特权的“运米船”, 避免高额的港口税。然后他们直接从广州商人那里购买回程的货物。 (1)

由于当时中国粮食不足, 黄埔港对运送谷物到中国的船只减免一大部分港口税。虽然运米船的其他费用仍然收取, 但是整体而言, 他们节省了至少2500西班牙银元的港口税。在18世纪80年代, 当地官吏鼓励行商采取各种手段, 往中国运送大米。当时广州的潘姓家族控制着中国和新加坡的大部分贸易, 至少他们之中的潘长耀就从事鸦片走私活动。潘家的船从马尼拉往中国运送大米, 他们在珠三角走私鸦片, 并在进入黄埔后使用特权得以庇护。一些美国走私者用一部分船运送大米, 一部分船装载鸦片。一些船长很快就发现, 行驶到马尼拉去购买大米, 比起在内伶仃岛支付高昂费用去购买大米而言, 是有很多好处的。于是他们返回中国进入黄埔时, 往往以运米船的名义出现。 (1)

黄埔的官吏没有从到达内伶仃岛的商船航行中获益, 因此他们鼓励走私者将商船伪装成运米船进入上游航道。鸦片和其他走私品隐藏在大米下面, 或者商船的其他地方。然后它们在到达黄埔之后, 再走私进入广州。这种走私活动给黄埔的官吏带来相当一部分的隐性收入。凭借这种方式, 大米有助于降低鸦片价格, 使它的消费者范围更加宽泛。 (2)

大米是走私者十分理想的掩盖物, 因为它可以帮助省城的上层官吏们在皇帝心目中树立良好声誉。对许多官吏来说, 养活人口事关国计民生, 他们清楚这件事比打击走私活动更为重要。如果下游的走私活动能够帮助增加每年大米的进口量, 那么走私活动的危害可以忽略不计。1825~1833年, 政府为了鼓励大米进口, 推行了额外的措施, 诸如:降低标准, 减免关税, 结果极大地“促进”了内伶仃的走私贸易。 (3)

就鼓励大米进口政策本身而言, 这些努力看上去是成功的。1743年, 乾隆皇帝将运到中国的大米船港口税减少30%~50%, 但那时很少有商人利用这条政策走私商品。 (1) 直到鸦片贸易市场在中国扩大时, 外国的运米船才逐渐增加。18世纪80年代, 中国对粮食的需求极为迫切, 一些西班牙船从马尼拉运大米到中国, 每年有好几次。与此同时, 装载鸦片的船开始在百灵鸟湾停靠。在19世纪早期, 许多其他国家的外国船只都开始运送大米, 特别是那些停泊在有大米交易市场的巴达维亚、新加坡、马尼拉的美国人, 他们经由那些地方到达中国。 (2)

鸦片贸易转移到内伶仃岛之后, 运送大米的船只数量增加了。这些大米蕴藏着巨大的需求, 一些随着走私者从黄埔到达下游, 借助它走私者可以将自己的船作为运米船驶进港口。1842年《南京条约》签订的港口开放之前, 在黄埔港的150艘商船中, 有30艘是作为运米船进入的港口。除了外国船, 许多中国船也从暹罗以及东南亚的其他港口运载大米到中国, 他们中的一些也停泊在内伶仃岛。如果没有鸦片贸易, 许多外国船就不会再运送大米到中国。19世纪30年代, 广州的总督和海关官员已经深刻认识到鸦片、大米和茶叶之间的内在关系, 这也给了他们足够的理由不再过多干预伶仃岛的贸易活动。 (3)

需要特别注意的是, 随着鸦片贸易的增加, 大量白银流向国外。白银外流是鸦片贸易的结果, 它隐藏在茶叶出口量和大米进口量增加的背后。鸦片增加和白银外流没有引起重视, 直到它走向危险的境地。只要有足够多的船进入黄埔, 港口税和关税不减反增。隐瞒鸦片走私贸易, 鼓励黄埔的合法贸易和大米贸易, 这样一来官吏在皇帝的眼中也显得很有作为, 这对官吏来说, 是最好的结果。因为内伶仃岛地处虎门的下方, 属于两县的交界处, 它使官吏更容易不考虑它的走私活动。在真相没有揭露之前, 朝廷根本不会知道走私活动的严重程度。 (1)

18世纪30年代中期, 有更多的船驶向珠江下游进行贸易, 而不是进入黄埔。一支武装的阿拉伯船队停泊在那里为鸦片船服务。亨特记载:“在内伶仃岛, 装载鸦片的船只上的船员大多数是马尼拉人, 还有一些印度水手, 然而钱币兑换商、木匠、小船的水手、厨师和服务人员都是中国人。” (2) 所有的这些中国人员在黄埔受雇佣时要得到许可, 否则他们不能为外国人工作。在内伶仃岛, 这些受雇佣的中国工人都没有得到许可, 也就是官方所说的非法行为。

内伶仃岛的贸易被容许, 一方面是由于随着茶叶出口的扩大带来大量白银, 一方面则是因为它增加了到达黄埔的运米船数量。从后一个意义来说, 中国国内的农业市场产量的不足有助于伶仃网络的成功。18世纪80年代, 大米的短缺开始影响官吏对于鸦片贸易的容忍度, 财政上的白银需求也使他们需要扩大茶叶贸易。总的来说, 白银和大米的需求掩盖了伴随鸦片贸易所产生的毁灭性后果。从这种意义上讲, 鸦片上瘾者是国家预算不足和缺乏农业生产的受害者, 也是贪婪走私和腐败官员的受害者。

随着伶仃网络的发展, 它将黄埔和澳门的贸易都吸引了过来, 走私者可以通过获得大米来避免高额的港口税, 他们被这种方式吸引到上游地区, 然后在那他们以比内伶仃岛低的价格购买返程物品。他们可以在黄埔卖鸦片和其他走私品。然而, 如果他们在海关注册的货船不是运米船, 那么他们就要支付高额的港口税。因此, 最好在内伶仃岛卸载进口商品。澳门不允许非伊比利亚半岛商人在那里进行贸易, 同样, 也不允许这些人在那里出口产品。事实上, 一些葡萄牙贸易者发现在内伶仃岛贸易优于在澳门贸易, 他们的经营也开始向那里转移。 (3) 这些都清楚地表明, 澳门在走私贸易中逐渐失去了竞争力。

1835年, 一份有关走私贸易导致白银外流的详细呈文被送到朝廷, 毫无疑问, 这是由伶仃网络扩张所引起的。它是第一份有关走私问题范围的奏疏, 报告导致新法令的实施。这一时期, 在金星门和急水门的走私活动已经确立, 船只可以轻易地转移到其他地点, 等到政府巡逻队离开, 外国人再返回内伶仃岛。美国人和其他外国人将大米运到这些港口, 然后走私者就可以到上游的黄埔去购买返航物品。这些人中的一部分不直接与鸦片贸易有关联, 但是他们给走私者提供大米, 间接地推动走私贸易。 (1)

1836年, 葡萄牙政府试图鼓励鸦片贸易者回到澳门, 在Canton Register上刊登了广告, 介绍那里的新条例, 但效果不佳。因为商人们可选择的余地很大。外国人因为大米的帮助可以在伶仃岛和黄埔等地获得出口商品。 (2) 从这个角度而言, 大米成了伶仃网络成功的关键因素。美国人是当中主要的代理商之一, 推动了这个贸易网络的成长。 (3)

四 结论

1820年, 内伶仃岛的走私活动开始出现。但这种走私贸易的后续发展一直没有得到合理充分的解释。它为什么出现在那一年, 不提前也不错后, 同样不得而知。随着新资料的挖掘, 我们现在可以对此作出比较合理的解释。

1820年伶仃网络的出现背后, 有几个推动的因素。这一变化开始于1819年8月买办的罢工运动。随后是黄埔官员对走私活动的制裁, 这种情况一直持续到1822年, 走私者普遍拒绝向官吏缴纳过高的规礼。官吏的制裁没有使走私者屈从, 相反, 它为走私活动离开黄埔提供了动力。走私者将贸易转移到偏远的下游。他们在内伶仃岛建立起替代的补给品供应点, 船只可以继续获得食物补给他们的船员。美国舰船Congress号于1819年11月初到达珠三角, 它在内伶仃岛停泊了好几个月。毫无疑问这只是一个巧合, 但它也成为伶仃网络形成的一个关键因素。军舰为美国走私者提供保护。走私者们确信, 如果他们将自己的走私活动从黄埔转移到内伶仃岛, 他们将会是安全的。同时, 澳门政府在1819年11月推行新的政策, 对走私者来说, 澳门作为可选择的港口之一的吸引力降低。所有这些因素的共同作用促使内伶仃岛迅速发展起来。这也解释了为什么这一转变发生在1820年而不是更早或者稍晚。

澳门、黄埔和伶仃三处地方走私网络的内在关系过去也没有得到充分认识。本研究显示, 一个网络的变化足以影响另外的网络。通过澳门的进口商品可以从黄埔转移税收, 因为澳门的官吏不允许外国人在那里购买出口商品, 因此, 他们被吸引到黄埔。结果, 澳门持久的施压使它的收费达到最小值, 因而走私活动不再转移到上游。但是这项政策与本土葡萄牙人的利益发生冲突, 他们希望政府为他们的贸易提供保护, 政府则希望吸引更多的外来者增加公共税收, 这导致政府和葡萄牙商人经常意见不一。最后, 政府的限制政策并没有吸引非伊比利亚人到这里, 反倒促使一些葡萄牙人前往上游贸易。澳门官方在1836年做了另一次尝试, 试图吸引鸦片贸易者返回澳门, 但是收效甚微。如果我们将这三个贸易网络看做一个整体, 我们就会发现, 他们之间的竞争和提供给走私者的保护直接促使鸦片价格下降, 在这些地方进行贸易相当安全, 从而导致鸦片贸易在19世纪二三十年代迅速增加。

在大米和走私活动之间的关系充分暴露之前, 清朝官方是否预见到他们之间的紧密联系, 我们不得而知, 因为大米使得更多的鸦片贸易者到达中国, 而鸦片贸易生成了更多的白银, 白银带来了持续增加的合法茶叶贸易, 因此, 在这种情况下, 有强烈的诱因促使官吏不去干预下游的走私贸易。为了个人声誉和官场前途, 官员们倾向于忽略这些走私活动。内伶仃岛偏远和位于两个行政区域交界处的地理位置, 为官方忽视它提供了便利条件。随着中国商人鼓励美国人和其他外国人带更多的大米到中国, 伶仃网络变得更为成功。

随着鸦片贸易持续增加, 白银大量流出中国也达到了前所未有的程度。到达中国的运米船数量以及商人缴纳给当地官吏的税收的增加, 这两者成为官吏们鼓励更多进口贸易的原因。反过来, 官吏可以呈交给他们的上级官吏一份很好的报告, 因为他们增加了大米进口, 养活了更多的人口, 他们还通过茶叶贸易增加了帝国的税收。结果, 利益的驱使让官吏们对下游频繁进行的走私活动视而不见。伶仃网络迎合了当地官吏和商人的需要, 这就解释了为什么大家都能够容忍它存在的原因。伶仃网络还迎合了诸如美国商人这些小规模私人贸易者的需要, 这就解释了为什么它能够建立起来, 以及贸易在那里迅速扩张的原因。

注释

1刘芳辑、章文钦校《葡萄牙东波塔档案馆藏清代澳门中文档案汇编》 (下册) , 澳门基金会, 1999, 第242~247页;Hosea Ballou Morse, The Chronicles of the East India Company Trading to China, 1635-1834, 5 vols. (Cambridge, MA:Harvard University Press, 1926) ;reprint, (Taipei:Ch'eng-wen Publishing Co., 1966) , 3, pp.208, 236-239;and National Archives, The Hague (NAH) :Canton 101, 1814 August 20, and the following dates in 1815January 1, March 25, May 20, June 1 and 15, August 27, September 10, and December 21.

218~19世纪, 葡萄牙商人在广州设有自己的商馆, 但是也有例外。例如, 1748年, 一幅瑞典地图中显示, 一座葡萄牙人的商馆紧邻着瑞典人租赁的河边地区的商馆。Stockholm:Library of the Royal Academy of Sciences (KVB, Kungliga Vetenskaps-akademiens Bibliotek) , J.F.Dalman, ‘Dagbok under resan fr。an Githeborg til Canton 1748-1749’, map entitled‘Cantons Frstad’.

3葡萄牙人从中国走私黄金, 是通过澳门网络的广州商人处购买, 参见A.J.R.Russel-Wood, “An Asian Presence in the Atlantic Bullion Carrying Trade, 1710-1750”, Portuguese Studies, vol.17 (2001) , pp.148-167。亨特提到, 买办在往来于广州和澳门的客船上运送私人商品, 参见William Hunter, The‘Fan Kwae’at Canton before Treaty Days 1825-1844 London:1882;reprint, London, 1885;London, 1911;Shanghai:Mercury Press, 1938, p.55。还有其他相关参考文献, 提到外国人和中国人在两个城市之间的走私贸易。

4从澳门获得的葡萄牙人的记录很少有关于葡萄牙人在广州的活动, 几乎没有记载他们和哪些中国商人进行贸易。英国、荷兰、瑞典、丹麦等其他国家的商人经常记录葡萄牙人在广州和澳门的往来。

5例如, 在1764年9月和10月, 广州瓷器商Suchin, Chinqua, Lisjoncon and Pinqua被征召来运送新总督的行李去广州。瓷器商的船被清空后腾出空间来装运总督的行李, 导致他们的货物到达广州的时间推迟。参见Cynthia Vialléand Paul A.Van Dyke, The Canton-Macao Dagregisters, 1764 (Macao:Macau Cultural Institute, 2009) , p.215。

6例如, 当买办和服务人员作为外国商人的雇佣者, 或者被中国商人和政府官员征召往来于两城市之间时, 他们经常在客船上携带私人商品, 当他们行船至海关税口时, 需要这些雇主协助才能得到通行许可。不过, 接下来中国的服务人员就可以在他们的雇主不在船上的情况下自由航行了。一个例子是荷兰的货物管理员在广州接到澳门买办的信件, 参见NAH:Canton 86, 1777 August 3。还有许多其他的例子记载这些服务人员、葡萄牙商人、中国商人往来于两个城市之间, 主要来自英国、荷兰、瑞典东印度公司记录。参见Paul A.Van Dyke, The Canton Trade:Life and Enterprise on the China Coast, 1700-1845 (Hong Kong:Hong Kong University Press, 2005) , p.187, n.40。

7Merchant's Magazine, vol.10 (1844) , “The Chinese Smuggling-Boats”, pp.161-163.

8参见Van Dyke, The Canton Trade的相关研究。

9British Library (BL) :India Office Records (IOR) , L/MAR/B/642D Haeslingfield 1742-4, 1743 October 30-1 and November 1-243.

10荷兰出口货物到巴达维亚用葡萄牙船的例子参见NAH:VOC 4386, 1761 January 1, p.152and Canton 86, 1778 January 10 and 12。

11Paul A.Van Dyke, Port Canton and the Pearl River Delta, 1690-1845 unpublished Ph.D.dissertation, University of Southern California, 2002, pp.447-453;and NAH:VOC4556, entries under“Gewigten”and“Macau.”

12Morse, Chronicles, 2, pp.85-86.

13Morse, Chronicles, 2, pp.85-86;以及Samuel Wells Williams, A Chinese Commercial Guide, Containing Treaties, Tariffs, Regulations, Tables, etc., Useful in the Trade to China&Eastern Asia;with an Appendix of Sailing Directions for those Seas and Coasts (Canton:Chinese Repository, 1856) ;5th ed. (Hong Kong:A.Shortrede&Co., 1863) ;reprint, (Taipei:Ch'eng-wen Publishing Co., 1966) , p.281.

14Van Dyke, The Canton Trade, p.221, n.80.该时期一些地图清楚地显示, 百灵鸟湾位于横琴岛的西南方, 它的名字来源于1786年停靠在那里的一艘船:“Lark Snow号船长威廉·皮特从孟加拉来到澳门, 停靠在接近氹仔的一个海湾。”参见BL:IOR, G/12/82, 11 June1786, p.21。

15Charles Marjoribanks, Letter to the Right Hon.Charles Grant, President of the Board of Controul, on the Present State of British Intercourse with China (London:J.Hatchard and Son, 1833) , pp.17-18.

16参见Van Dyke, The Canton Trade的序言和结论。

17有关黄埔贸易的更详细的解释参见Van Dyke, The Canton Trade。

18在广州走私十分普遍, 从一些富裕和名誉较好的商人到小经营者都进行走私。参见Van Dyke, The Canton Trade, pp.118-128。

19海关监察员收受的通融费名单可以参见John Robert Morrison, A Chinese Commercial Guide, Consisting of A Collection of Details Respecting Foreign Trade in China (1st ed., Canton:Albion Press, 1834) , p.30。

20Van Dyke, The Canton Trade, pp.127-134;对华贸易感兴趣的商人写信给女王陛下的记录, 于1840年8月呈递给她的上议院和下议院。1839年9月写给安德鲁·亨德森和G.G.de Larpent的信, 收入Papers Relative to the Establishment of a Court of Judicature in China, for the Purpose of Enabling the British Superintendents of Trade to Exercise a Controul over the Proceedings of British Subjects, in their Intercourse with each other and with the Chinese (London:J.Harrison&Son, 1838-1840) 。

21Rigsarkivet, Copenhagen (RAC) :Ask 956, see entries dated 17 October, 14, 16, 21, 23, 30 November, and 3, 12, 18, 29 December 1784.

22这些仓储船之一是小丹麦船弗雷瑞·小苇羚号, 另一艘是私人的英国船南希号, NAH:Canton 97, 1797 August 17;and BL:IOR, G/12/118, 1797 July 14, p.58, G/12/122, p.174, G/12/126, p.236, and G/12/134 pp.48-51;在19世纪30年代, 在广州的外来中国商人安排了走私物品进出广州、黄埔和内伶仃岛。Marjoribanks, Letter to the Right Hon.Charles Grant, pp.15-16;Jeremiah N.Reynolds, Voyage of the United States frigate Potomac under the command of Commodore John Downes, during the Circumnavigation of the Globe, in the Years 1831, 1832, 1833, and 1834 (New York:Harper&Brothers, 1835) , p.353;The Select Circulating Library (Philadelphia:Adam Waldie, 1838) , p.354;and testimony of John Argyle Maxwell in England and America:A Comparison of the Social and Political State of Both Nations, ed.Edward Gibbon Wakefield (New York:Harper&Brothers, 1834) , pp.165-166。

23Van Dyke, The Canton Trade, pp.64-66.

24BL:IOR, G/12/216, 1819 July 21, p.72;and Morse, Chronicles, 3, p.355.

25BL:IOR, G/12/216, 1819 July 26, p.74.

26BL:IOR, G/12/216, 1819 August 25, p.93.

27David Abeel, Journal of a Residence in China, and the Neighboring Countries from 1829 to 1833 (New York:Leavitt, Lord&Co., 1834) , p.47.;可可因树和其他植物引进到内伶仃岛, 用来帮助锚更好的固定船只。参见W.W.Wood, Sketches of China:with Illustrations from Original Drawings (Philadelphia:Carey&Lea, 1830) , p.38.伍德还提到岛附近有温泉。

28在1799年, 一份官方走私贸易发现, 引水人在他们船上走私鸦片。参见Morse, Chronicles, 2 , pp.344-346.;引水人认为官方的持续焦虑对于继续走私有利。Canton Register, 23August 1828, pp.132-133, article entitled“Pilots and Compradors”;尽管有不合理的收费, 引水人继续通过通道到中国走私鸦片和其他物品。Canton Register, 24 March 1835, pp.47-48 , article entitled“Edict issued from the hoppo's office”。

29Morse, Chronicles, 3, pp.354-359.

3018 世纪外国人想雇佣中国船员顶替他们死去的船员, 中国人并不愿意。直到18世纪80年代, 外国船长才吸引中国海员去船上工作, 这一时期在亚洲的外国船只有所发展, 而东南亚的中国船只的竞争力有些衰落。随着本地贸易的衰落, 中国船员失业并开始寻求受雇于外国船。Paul A.Van Dyke, “Operational Efficiencies and the Decline of the Chinese Junk Trade in the Eighteenth and Nineteenth Centuries:The Connection”, in Shipping Efficiency and Economic Growth 1350-1800, ed.Richard Unger, forthcoming.

3118 世纪80年代, 外国档案记载了外国船只在内伶仃岛和珠三角的其他地方接中国船员上船。当他们返回下珠三角时, 在到达上游的黄埔之前, 将他们安置在不同的地点。一些丹麦、英国、荷兰船只雇佣中国船只的例子, 参见RAC:Ask 948-989;John Meares, Voyages made in the years 1788 and 1789, from China to the North West Coast of America (London:Logographic Press, 1790) ;reprint, (Amsterdam Da Capo Press, 1967) , p.10;NAH:Canton 54, Resolution no.6, dated 1792 September 13, and Canton 96, 1795 January 19 and 29。

32美国船雇佣中国船员的例子, 见Phillips Library, Peabody Essex Museum (PEM) :Log of Ship Massachusetts 1790-1793;and Dick A.Wilson, “King George's Men:British Ships and Sailors in the Pacific Northwest-China Trade, 1785-1821”, unpublished Ph.D.dissertation, University of Idaho, 2004, p.92。

33Morse, Chronicles, 3, p.359.

34Massachusetts Historical Society (MHS) :Samuel Cary Papers 1766-1870, box 3, volume 19, Journal of ship Levant 1819-1821, 1820 September 18 and November 16;and Morse, Chronicles, 3, pp.360-361, 373.PEM:Logbook of Ship Congress 1819-1820.

35Morse, Chronicles, 3, p.359。在17世纪晚期和18世纪早期, 黄埔的走私活动被到达那里的欧洲人提到过。例如, 1704年, 洛克耶尔提到, 走私银到广州, 然后将金子走私出来。Charles Lockyer, An Account of the Trade in India (London:S.Crouch, 1711) , p.138。然而, 历史著作包含了广州走私贸易太多的矛盾的、令人费解的信息, 主要是因为档案记载太少。下面所涉及的内容, 葡萄牙1780年之前在鸦片走私上处于支配地位, 1794年在黄埔开始出现鸦片走私船, “直到1780年, 澳门的葡萄牙开始致力于鸦片走私。当时一些英国人走私少量的鸦片, 并在澳门的南部建立了补给点。他们在那里忍受着打扰。在1794年, 他们将200箱鸦片运往黄埔, 那一时期那里的贸易仍在特定的港口广州进行。到1820年, 清朝颁布法令, 鸦片走私船离开黄埔, 它们开始逗留在内伶仃岛, 或者珠江口的岛屿边。在那里, 从某种程度上说, 走私贸易是和中国走私者以及在当地违抗政府建立政权的组织共同经营的。这些交易的参与者有加尔各答和孟买的英国商人、印度商人, 广州代理商和主要经营土耳其鸦片的美国人”。以“Opium Trade”为题的文章最早刊载于Asiatic Journal and republished in The Museum of Foreign Literature, Science, and Art, New Series, vol.9, September to December1839.Whole number vol.37 (Philadelphia:E.Little&Co., 1839) , pp.525-534。我们现在知道, 早期的鸦片走私除了葡萄牙人, 还有欧洲人、广州的中国基督徒、亚美尼亚人, 等等。在18世纪60年代, 鸦片已经公开地在黄埔进行贸易, 这与澳门的葡萄牙人没有关系。在18世纪30~50年代, 鸦片走私在广州渐渐揭露出来。因此, 1794年并不是上游贸易的开端。Van Dyke, The Canton Trade, pp.120-124;Carl T.Smith and Paul A.Van Dyke, “Armenian Footprints in Macau”, Review of Culture, International Edition, no.8 (October2003) , pp.20-39;Carl T.Smith and Paul A.Van Dyke, “Four Armenian Families”, Review of Culture, International Edition, no.8 (October 2003) , pp.40-50.

36‘Memorials addressed to Her Majesty's Government’ (1840) , pp.18-20.

37中国管理者对于虎门上下地区的不同政策的讨论, 见Van Dyke, The Canton Trade, pp.45-46, 165-166;and Van Dyke, “Port Canton”, pp.40-41, 44-45, 53, 132, 136-137, 507。

38然而, 《香山县志》里明确记载, 内伶仃岛的东部地区在新安县的管辖之下, 而不是新会县, 见田明曜修《重修香山县志》, 光绪五年刻本。《广东通志》也提到了Cumsingmoon的东面和9岛是在新安县的管辖范围。见阮元修《广东通志》, 同治三年重刻道光二年本;华文书局服务有限公司, 第三册, 第1443页, 香山县图, 重印版。

391828年, Boelen提到, 舰船停泊在岛屿的西北边, 其他资料则说它停泊在港口的东北面。他们可能用这两个抛锚地。参见J.Boelen, Reize naar de Oost-en Westkust van Ziud-Amerika, en, van daar, naar de Sandwishs-en Philippiunsche Eilanden, China enz.gedaan, in de jaren1826, 1827, 1828 en 1829.Met het Koopvaardijschip:Wilhelmina en Maria (Amsterdam:Ten Brink and De Vries, 1836) , pp.226-227.Reynolds, Voyage of the United States frigate Potomac, pp.339-340;and testimony of Charles Marjoribanks in England and America:A Comparison of the Social and Political State of Both Nations, ed.by Edward Gibbon Wakefield (New York:Harper&Brothers, 1834) , pp.162-163。

40有时候, 战舰也会前往广州, 不去招惹珠江口的走私者。它们更经常做的是, 追逐和伏击走私船, 收取一笔费用然后放行。一个证人所记录的在内伶仃岛的战舰, 参见“Sketches of China-English Trade”on pages 230-231 in The Dublin Penny Journal (1833-1834) 。还有许多相关的记载。

41Canton Register, 1828 August 23, p.132.

42Carl Trocki, Opium, Empire and the Global Political Economy.A Study of the Asian Opium Trade1750-1950 (London:Routledge, 1999) , p.95.

43Canton Register多次提到, 军舰在内伶仃岛缴获鸦片。那些鸦片由中国或者其他船运往中国的其他港口。参见, Ei Murakam:i《清政府贸易控制系统的衰落:鸦片战争前的鸦片贸易》, 在一次研讨会上, 本文名为《18~20世纪中国经济史》, 2009年5月, 伦敦政治经济学院, 可以在该网站中查阅。

44BL:IOR, G/12/76, pp.203-205, and G/12/77, p.59.

45例如, 1786年, 潘启官 (Pan Qiguan) 与东印度公司达成协议, 他接收孟加拉的货物, 并在广州用茶叶支付。参见BL:IOR, G/12/82, p.116。Baboom和潘长耀的关系, 见宾夕法尼亚历史协会:Willings and Francis Papers, 《Bingham号购买的鸦片的销售情况》, 刊登在1805年12 月28日一期, Gregory M.Baboom主笔。Barretto走私黄金的例子, 参见National Archives, The Hague (NAH) :Canton 101, 1815 April 26;Baboom和Barretto的关系, 以及他们和Bengal Assurance Society的关系, 参见NAH:Canton 99, 1807 September14 , Canton 270, doc.no.10, Canton 271, doc.no.9, and Canton 272, doc.no.9;Barretto和马尼拉的关系, 参见MHS:John and Thomas Perkins Papers, “Perkins∁运载鸦片的发货单。由美国船双桅横帆船尼罗河号装运……开往马尼拉。”1825.4.9, Baboom的一些家人在马尼拉来处理这些货物。Canton Register 1832 October 17, and Chinese Courier 1832October 20。 (接

46Canton Register, 1829 February 19, “Cultivation of Opium at Manila”, and 1829 March 2, “Statement of the Trade of Manila for 1828”。美国船运送大米从内伶仃岛到黄埔的例子, 参见Van Dyke, The Canton Trade, pp.135-137;;Rhode Island Historical Society (RIHS) :Carrington Papers, Box 187, Ship Panther Papers 1835-1843 and Mss 828 Logbook of Ship Lion1832-1833;and HSP:Rulon Papers, Box 12 Linguist's Reports for 1835。

47J.James Holman, Travels in China, New Zealand, New South Wales, Van Diemen's Land, Cape Horn, etc.etc. (London:George Routledge, 1840) , pp.162-163, 257;19世纪的许多地图里提到这些海港的深度, 涉及每一个海港的深度和怎样安全地进入。参见John W.King, The China Pilot (London:Hydrographic Office, 1861) , chapter 2 entitled“Approaches to Canton River, including Hong Kong-Chu Kiang or Canton River, and Si Kiang or West River”。

48Van Dyke, The Canton Trade, pp.120-137 and Plate 37.

49Reynolds, Voyage of the United States Frigate Potomac, p.342.

50Van Dyke, The Canton Trade, pp.106-107.

51Van Dyke, “Port Canton”, Appendix AG.

52HSP:Sword Family Papers, box 1, letter to Ms.Mary Parry, dated 19 February 1836;The Quarterly Review (January to March 1830) , pp.156-157;Holman, Travels in China, pp.143, 271 ;and Van Dyke, The Canton Trade, pp.135-137.

53Van Dyke, The Canton Trade, pp.135-137;霍尔曼认为广州收取运米船港口税只是象征性的行为, Holman, Travels in China, p.271;一个船长在内伶仃岛购买了少量的大米, 然后带着成百箱的鸦片到达黄埔, 在那里他把它们都卖掉了。Siwe, l“Some notices relative to the present position of the Opium Trade in China” (article dated“China, June, 1838”) , in The Calcutta Christian Observer, vol.7 (1838) , p.519;1828年, 一名荷兰商人J.Boelen驾驶着Wilhelmina and Maria号, 从澳门到马尼拉购买大米。这样他可以从上游达到黄埔时, 不用支付过高的费用。随后, 这艘船满载中国商品返回欧洲。Boelen, Reize, p.293。

54HSP:Sword Family Papers, box 1, letter to Ms.Mary Parry, dated 19 February 1836;The Quarterly Review (January to March 1830) , pp.156-157;and Holman, Travels in China, p.143.

55The Penny Cyclopdia (1836) , pp.251-252.

56刘芳辑、章文钦校《葡萄牙东波塔档案馆藏清代澳门中文档案汇编》 (上册) , 第382页;Chinese Repository (Jan 1842) , 11, pp.17-20.

5718 世纪晚期, 32艘从马尼拉到中国的西班牙船的物品清单, 其中许多都是运载大米, 参见Paul A.Van Dyke, “New Sea Routes to Canton in the 18th Century and the Decline of China's Control over Trade”, forthcoming;美国船运送到中国大米的例子, 参见Van Dyke, The Canton Trade, pp.135-138。

58Van Dyke, The Canton Trade, pp.33, 135-38;Jacques M.Downs, The Golden Ghetto:The American Commercial Community at Canton and the Shaping of American China Policy, 1784-1844 (Bethlehem:Lehigh University Press, 1997) , pp.128-129;and John Robert Morrison, A Chinese Commercial Guide, Consisting of A Collection of Details Respecting Foreign Trade in China (1st ed., Canton:Albion Press, 1834;reprint, 2nd ed., Macao:Wells Williams, 1844;3 rd.ed., Canton:Chinese Repository, 1848) , p.185.

59关于下游官吏不作为的详细讨论, 参见Van Dyke, The Canton Trade, pp.170-181。

60William Hunter, The‘Fan Kwae’at Canton before Treaty Days 1825-1844, London:1882;reprint, London, 1885;London, 1911; (Shanghai:Mercury Press, 1938) , pp.39-40.

61例如葡萄牙船在金星门、内伶仃岛、香港进行贸易, 参见Canton Press中的许多外国船只清单, 1836年9月第10期。

62Van Dyke, The Canton Trade, pp.138-139.

63Canton Register刊登了一个表格作为补充, 用来解释澳门所有的新规定, 许多都是针对鸦片走私者的。Canton Register, 15 March 1836;《广州记录报》附录, “澳门财政税收的实行, 是为了促进她的贸易和去除迄今为止妨碍发展的障碍。”表格由范岱克重制, Paul A.Van Dyke, “Macao, Hawaii, and Sino-American Trade:Some Historical Observations, Interactions, and Consequences”, in Macao and Sino-U.S.Relations, ed.by Yufan Hao and Jianwei Wang (Lanham, Maryland:Lexington Books, 2010) , pp.71-96.表格在第84页。

64更详细的内容参见Van Dyke, “Macao, Hawaii, and Sino-American Trade”。

本文转引自《海洋史研究》2013年第4辑(2012年12月发表)

|

.jpg)