|

2021年4月24日9:00-11:30(北京时间),“资本主义与环境”线上圆桌会议上午场在Zoom会议平台上举行。此次会议由中国人民大学生态史研究中心主办。上午圆桌会议的与谈人包括:凯特·布朗(Kate Brown, 麻省理工学院)、亚当·罗姆(Adam Rome,布法罗大学)、克里斯汀·罗森(Christine Rosen,加利福尼亚大学伯克利分校)、马克·斯托尔(Mark Stoll,德克萨斯理工大学)、唐纳德·沃斯特(Donald Worster,堪萨斯大学)等五位学者。14:00-17:00(北京时间),“资本主义与环境”线上圆桌会议下午场在腾讯会议平台上举行,与会学者在回应上午场讨论的同时,探讨了他们对会议主题的思考和理解。本场圆桌会议的与谈人有(按姓氏拼音首字母先后顺序):付成双(南开大学)、 李伯重(北京大学)、梅雪芹(清华大学)、夏明方(中国人民大学)与谢湜(中山大学)等老师。两场圆桌会议的主持人均为中国人民大学侯深。会议采取圆桌讨论形式,上午场的讨论以英文进行,下午场以中文进行。

整场会议向各种视角开放,涵盖的议题包括绿色能源革新、人类工作环境的健康、大众消费的力量等。部分讨论以资本主义为透镜审视自然,部分讨论则思考其与传统的,或者社会主义的文化、经济与环境政策之间的冲突和共同点。会议围绕以下问题进行:与19世纪的工业化相比,现代的环境历史是否能为我们理解资本主义提供一种更为成熟的阐述?伴随时间的推进,资本主义的观念与实践是如何演化的?环境差异究竟在何等程度上形塑了资本主义的历史?全场分为四个部分:首先,每位与谈人介绍其对相关问题的看法;其次,各位与谈人之间进行讨论讨论;随后,听众提问环节;最后,与谈人简短地总结发言。

我们考虑过各种呈现此次会议的方式,最终决定,由于发言人的讨论精彩纷呈,因此生态史研究中心同仁通过录音整理,尽量重现当时会议场景,拟将之分作六次分别报道,以飨读者。

会议分记录整理人包括(按姓氏拼音首字母先后顺序):曹芷馨、陈双志、方文正、葛蔚蓝、蓝大千、李彦铭、刘叶、孙一洋、吴羚靖、肖苡。汇总人:郑坤艳。

下午场Part 01 个人发言

付成双

在中国,当学者们讨论资本主义时,首先会定义何为资本主义。基于我国国情,早些年,学者将资本主义作为重大理论问题和政治理论制度去批判。最近,唐纳德·沃斯特(Donald Worster)的《尘暴:1930年代美国南部大平原》一书再版之后,引起了新的思想风暴,因为此书将尘暴归因于资本主义。

首先,当资本主义作为一个重大理论或者一个概念时,我们需在多层次上对其进行理解。否则,在不同的平台上交流,便难以形成真正讨论。马克思和恩格斯定义的资本主义是一种社会制度和一种雇佣关系。社会主义诞生后,资本主义上升到一种意识形态的高度,与社会主义相对立。在此层面上,我们难以讨论资本主义与环境,因为在此语境中的资本主义是政治性的,同时也是虚无缥缈的。

正如上午几位学者的分析,对于资本主义与环境的讨论,需要从不同的层面上来分析。就资本主义所展示的特征来看,若其为一种雇佣关系,则相较于原来的人身依附关系而言,这便是一种进步。同时,由于雇佣关系,放开市场,市场刺激生产,因此最初我们都从生产层面来谈论资本主义。无论是雇佣,还是生产,环境都是一个外在的开发对象。发展-进步理论下的进步史观关注人类如何尽可能地通过发展科技和挖掘自身的发展潜力,开发自然资源为人类所利用。在这种情况下,发展—进步的理论话语承袭了下来,也成为我们默认的一种价值导向。从这个层面出发,由于生产带来了环境问题,因此我们需要从导致这些环境问题的根源来谈生产。

然而,环境问题并非资本主义所独有,亦存在于其他制度中。无论在何种制度中,任何一个生物若在大自然中生存,则都要从大自然中获取资源,由此,都会对环境产生影响。在此意义上,生产总会对环境有所影响,不管是雇佣劳动还是依附劳动。在封建时代,一些自然资源的开发和利用带来了严重的环境问题,只是由于总体上人口数量少,而且全球生产力还不够发达,所以其带来的环境影响是局部的。18世纪工业化以后,生产力提高,科技进步,人类征服自然的能力变强,其后果是环境破坏愈发显而易见。我们对此的反思将这种破坏归因于资本主义生产。可事实并非如此,因为无论是资本主义,还是社会主义,都会有环境问题。在上午的圆桌讨论中,凯特·布朗将苏联的情况定义为“国家资本主义”(state capitalism)。作为一个社会主义国家,苏联的环境问题非常严重,其工业化和农业集体化所存在的问题如出一撤。

随着生产的发展,从文化意义上来看,资本主义带来的是一种新的价值体系和文化导向。按照韦伯的说法,贪欲是资本主义发展的最终动力。贪欲的适度刺激是合理的,但过了一定的尺度,就发展为消费主义,而消费主义有可能成为浪费主义。前些年,有人认为浪费可推动经济发展,但从环境史的角度来看,此种言论十分荒谬。这种文化也并非资本主义所独有,而是人类社会所共有的,将环境问题全部归因于资本主义无助于解决问题。我们需要把资本主义所具有的特殊性的东西从其他共性中剥离出来;同时,应该思考他们这些共性如何与环境之间形成一种可持续的关系。在适度的生产情况下,消费不可能避免。但是,存在两个极端:一是不消费、不生产;另一个极端则是完全由消费发展为浪费,由消费社会转为浪费社会,为了浪费而浪费,这同样是不合理的。由此,寻找两端之间的平衡点有助于思考如何解决我们所面临的环境问题。

我们需要更深层次地思考资本主义的一些相关问题,并将其分开讨论。当资本主义作为一种经济制度,作为一种思想文化观念,或者作为一种话语体系时,若我们仅将问题简单归结为资本主义带来的后果,则未免有哗众取宠之嫌。当资本主义作为一种文化价值导向或者一种经济制度时,如何发挥出政府和民间的力量亦是我们需要思考的问题。一个社会的完整构成需要由政府去推行。民间力量在不同的国家存在差异,欧美国家的民间力量在环保问题上发挥了相对较大的作用。此外,专家学者的声音同样不容忽视。我们需要思考:这几方的力量如何形成合力,形成一种政策或者普遍的价值导向,从原来过于激进且不合理的浪费主义的价值观念中适度回撤,寻求一种既能满足我们的实际需求,同时也能为其他物种的生存提供合理空间的发展方式。

最后,谈论资本主义时,我们需要具体问题具体分析,这样才能在一个共同层面上很好地讨论问题。

(陈双志整理)

李伯重

我的经济史研究表明,经济和环境密不可分,但对于如何把资本主义和生态环境问题相联系,我还未有清晰思路。

我这次的题目是近代早期中国的市场经济和生态农业。一般而言,近代早期在中国是指19世纪中期以前,尤其是15世纪中期到19世纪中期这段时间。在近代早期,中国没有资本主义,所以要把资本主义的各种问题和中国联系起来,的确有一定难度。而近代早期的“资本主义萌芽”问题,则更加复杂。20多年前,我的《“资本主义萌芽情节”》一文引起诸多以下问题的争论即“资本主义萌芽”是一个事实还是一个情结。其实这篇文章的一个出发点就是我们尚未清楚何为资本主义。亚当·斯密和卡尔·马克思都从来没有用过“capitalism”这个词,后世学者为这个词赋予诸多内涵。

在改革开放以前,我们讨论的“资本主义”,到底是资本主义还是市场经济?典型观点认为二者是等同的,因此反对资本主义实际上就是反对市场经济,但这种认识并不准确。然而,时至今日,此词之意仍尚未有定论,学者仍在争论

资本主义到底是政治制度、经济制度,还是社会制度。布罗代尔认为,“资本主义是上层建筑”,不是经济基础,资本主义和市场经济是矛盾的,二者不一致。我还未理清这些尚为讨论热点的理论问题,因此觉得很难把资本主义和近代以前的中国经济联系起来。经济史学界的泰斗吴承明亦有类似观点,他提出:“中国实际上没有一个资本主义的时代”,以及“在历史研究上,不要提研究资本主义萌芽,与其说资本主义萌芽,不如叫近代化经济的萌芽”。近代化经济就是市场经济,因此我这里只谈市场经济和环境问题,具体而言,是生态农业的问题。

对于资本主义和市场经济的关系,学者们理解各异。有一些对资本主义批评很厉害的学者在看待严重的生态问题时,倾向于把资本主义和市场经济等同起来。例如德国学者库尔茨认为,“全球市场经济体系造成生态破坏。而且在资本主义社会中不少人是以市场体系造成的恶果营生的,因为人在市场经济下有无限的占有欲,但是自然资源是有限的,所以就会造成现在一系列的问题。”但市场经济是否就是资本主义?现在我们对此问题尚未有结论。

另一方面,市场经济是不是造成今天生态破坏、生态恶化的元凶?这个也是应该全面考虑的。在历史上,只有市场经济发展到一定程度,人们才会重视生态环境的问题。其原因在于:只有在市场经济下,大家才会重视各种自然资源的价值和合理配置。在其他经济体制下,人们很难重视这方面,例如苏联时代严格的计划经济,造成诸如里海灾难和切尔诺贝利灾难等生态灾难。因此,市场经济对生态环境的正面意义大于负面意义。在农业方面,若要使这个生态系统利益最大化,就要使它可持续发展,因为资源是有限的,只有合理利用,才能让它持久地使用,农民才能够得到最大的利益。1910年,美国的农业专家、时任美国农业部土壤管理局主任的富兰克林·金来到中国东部的广东、山东和江浙考察,其中主要在江浙考察。随后,他写了《四千年农夫》一书,高度赞扬中国的农业,认为中国农民大量使用有机肥料,使废物变成生态环境中的一个部分,从而获得长久和稳定的产量。到了2011年,也就是一百年以后,美国农业贸易政策研究所所长郝克明对这本还给予了高度的评价,他说这本书成为了1950年代美国有机农业运动的圣经,当时美国对资源的反复利用,也受这本书非常大的影响。美国是一个高度市场化的国家,其农业是利用现代科技非常充分的产业,而他们如此重视生态农业,这说明市场经济并不排斥环境问题。

李伯重著,《江南农业的发展(1620-1850)》,上海古籍出版社,2007年

我曾研究过“近代早期”(15世纪中期到19世纪中期)江南生态农业的形成和发展问题。所谓生态农业,是20世纪中后期发达国家提出的一种新的理念,认为石油农业或现代农业会造成资源过度的索取、土地退化,与环境污染等;而如果是使用有机肥料,并加以科学地应用,那就可以大大改善农业生态环境。1970年,美国土壤学家阿尔布雷奇首先提出“生态农业”这个概念;1981年,农业学家沃金顿又给出明确定义。按今日之解,生态农业是指以生态经济系统建立的兼顾资源、环境和效益的综合性农业生产体系,同时使用现在的技术和传统农业中经验,变成一种可持续性的发展。

在中国,生态农业由来已久。16与17世纪,真正成型的生态农业在长江三角洲发展到较高水平,取得了良好的生态和经济效益,逐渐普及,成为长三角农业的一个特点。在长三角的不同地区和不同时期,不同农户的经营方式各异,但亦有以下共同特点:第一,改造原有自然环境,人工改造生产力不高的土壤和沼泽,使其成为具有比较高的生产力的农业资源。第二,利用不同农业生产活动所产生的不同废物,一些生产活动的废物可能是另一些生产活动的饲料或者养料。例如长三角农民用猪、鸡、羊的粪便作为鱼的饲料,鱼的粪便变成水生植物的肥料,这样即可不断地循环再利用,这种生产活动取得了很好的经济效益。当时的一些典例表明,不管是大经营还是小经营,最穷的农户都可以取得几倍的经济效益。此外,劳动生产率也大大提高了,因为这些活动可以使增加一个农民每年的劳动时间,亦可使其家中老弱发挥作用,将无用的时间变成有用的劳动,所以,农户的净收入大增。

生态环境和市场经济的关系也值得深思。上述案例中,市场经济的存在使农业中的资源合理利用成为可能。此外,农民要生产具有高附加价值的产品(如丝绸和布匹),那么就要牺牲种粮食的土地,而土地源于全国性市场中的资源配置。从17至19世纪,中国以长江流域为核心的全国市场形成,由此,市场经济使位于全国市场中心的长三角,便可大范围地在全国合理配置各种自然资源。所以,江南依靠有限的资源和密集的人口可以成为当时东亚最富裕的地区。这个就是市场经济对生态环境的良性影响。

(肖苡整理)

梅雪芹

我想呈现我最近关于资本主义与环境这个主题的思考。我原来研究洛克,而这些年我的环境史研究也与我之前研究的自由财产与公益有关联。无论资本主义定义为何,我基本倾向于从产权、个人所有、为市场生产以及目标是追求利润这种生产制度和社会制度的角度来理解资本主义。在洛克那个年代,与这种资本主义相关的环境问题不是很明显。但到了十九世纪末和二十世纪时,环境的问题就较为突出,当时的人们也留下了很多有关环境问题的记录,例如“鲑鱼告急”(Salmon in Danger)。我想从这一角度来讨论资本主义与环境的复杂关联。

“鲑鱼告急”一语出自狄更斯(Charles Dickens),他于1861年7月发表一篇文章,关注鲑鱼这一物种在英伦河流濒临灭绝的现象,且从捕鱼工具和捕鱼方法、河流污染、肆意捕杀、休渔制度的无力以及修建水坝阻碍鱼类洄游等五个方面,总结了鲑鱼减少的原因。狄更斯对人类的残忍行径进行了深刻的揭露和批判,并在其文中告诫人类要警惕自然的报复。因此,狄更斯比恩格斯更早地涉及了“自然报复”的问题。

狄更斯的“鲑鱼告急”之忧及其对人类的批判,在一定程度上体现了资本主义与环境的复杂关联。一方面,以狄更斯的祖国英国为代表的老牌工业资本主义的诞生最早造成了“河脏鱼殇”即环境退化、物种消失诸般困境,并使“生态危机”凸显。在20世纪,“生态危机”的概念由美国史学家、研究中世纪史的小林恩·怀特(Lynn White, Jr.)提出。在20世纪60年代,他就用“我们的生态危机”(Our Ecological Crisis)这样一个概念,来概括我们今天熟悉的环境问题。在他看来,这个危机是人类对自然肆意妄为的行为带来的“悲惨结局”。无论是狄更斯还是怀特,他们都用了“我们人类(we human being)”这样的字眼;而在他们看来,资本主义发展,追求利润,以及满足市场消费等,都造成了非常恶劣的环境问题。另一个方面,“鲑鱼告急”之忧思也反映了工业资本主义社会的人们奋起反思并批判现实,同时积极开展保护环境的活动,从而催生了生态伦理和现代环保运动。

而我们刚刚纪念了世界第52个地球日,这被认为是现代世界大规模的群众性环保运动,也是从西方世界发展到全世界,包括中国。据此,我认为,生态危机和现代环保运动呼吁我们用一种新思维来认识资本主义及其历史。而且,生态危机的凸显和现代环保运动的开展,不仅在英美国家内部重塑了公民社会及其与国家的关系,而且在国际政治中强化了超越意识形态,加强国际合作的必要性和前景。联合国于1972年、1992年和2012年召开的三大环境会议就充分体现了这一点。

根据侯深的《变动的环境,变动的国家》一文,资本主义社会的诞生和发展造成了以环境污染、生态破坏等“公害”为焦点的生态危机。与此同时,资本主义社会也十分懂得保护环境的必要,正如刚才李老师所述,农民要发展经济、满足市场需要,并赚取利润的话,必须得有支撑的系统,尤其是资源,所以当地会保护环境,使其可持续。因此,在与环境的关联和生态危机的困境之下,资本主义社会发生了转型。此外,学界原先较为关注福利国家的建设,但其实福利国家的建设涵盖了环境治理,福利社会是社会公正和环境公正追求下的一个阶段性产物。关于这个问题,侯深以美国为例,做了非常系统、深刻的梳理,可作为参考。

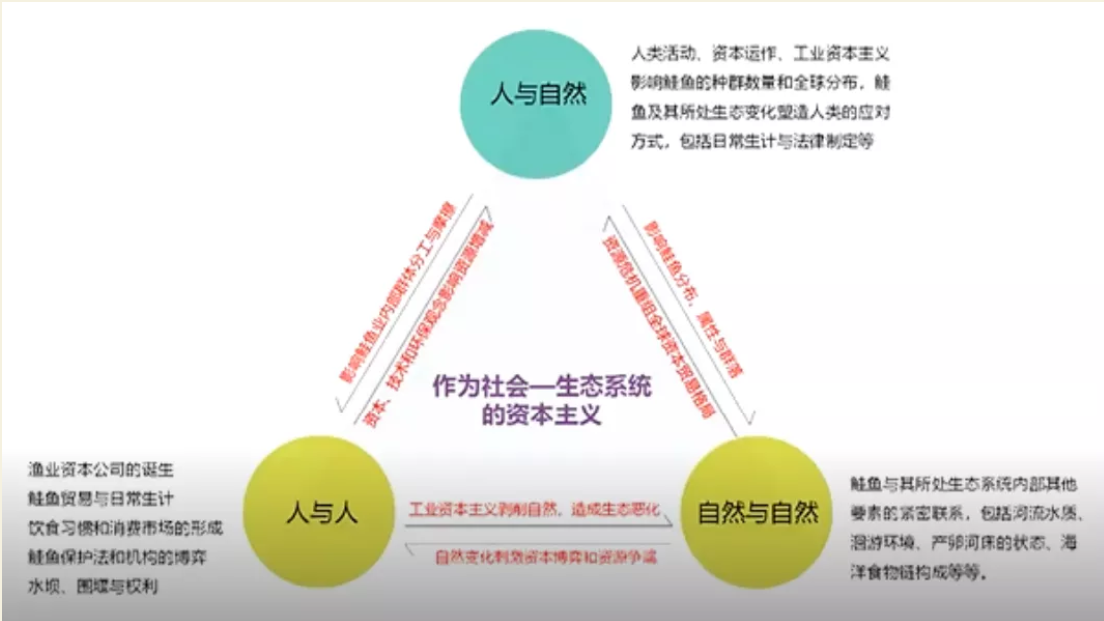

因此,我们需要突破对资本主义的一贯认知,要用一种新的思维和方法来重新认识资本主义的历史运动。明确地说,资本主义的历史运动,不仅包含马克思、恩格斯所揭示且为我们一贯重视的阶级斗争和工人运动——人类社会的矛盾运动,而且还包含马克思和恩格斯业已揭示,但并未得到我们重视的人对土地的剥削、“新陈代谢的断裂”和自然的报复——人类与自然的矛盾运动,而这些是研究人与自然关系的环境史需要重视的重要方面。同时这里面还包含环境史学家已经论证的,因资本的无限度逐利而被搅动的自然界的运动——自然世界本身的矛盾运动。而这三方面的矛盾运动是有机地交织且动态变化的。沃斯特的《尘暴》就是以这种方式来分析资本主义矛盾运动的经典之作。

人与自然间的矛盾运动

所以我认为,资本主义是一个高度复杂的社会—生态系统,需要用复杂性的系统思维来认识资本主义的系统运动,尤其是资本主义与环境的关联。以“鲑鱼告急”为基点,我构建了“作为社会—生态系统的资本主义”的矛盾运动的图景。我们需要以这样一种思维,去重新看待历史运动。

最后,我可以得出几点结论。首先,这一复合的社会—生态系统图景也是整个人类历史运动的基本结构;而在人与自然以及自然与自然关系的考量之上,是无问西东或者姓资姓社的;其次,在研究资本主义的历史时,我们必须超越制度乃至各种人为设定的边界,将人与自然以及自然与自然的关系纳入历史思考之中,以跨界的视野和方法更好地理解生态危机以及现代环保运动的历史,从而对“资本主义与环境”这类主题做出更符合历史实际的研究;最后,如何抑制资本的破坏力并增强利用其保护力,既是历史问题,也是现实问题,需要更多的研究与行动,尤其是需要以环境史研究来助力环保行动。这也是这些年我倡导绿色公众史学的一个很重要的初衷。

(孙一洋整理)

夏明方

作为一个外来词,“资本主义”的确是比较晚近才传入中国的;而我们讨论资本主义和环境之间的关系时,更多指代的是鸦片战争以后的近代中国。新中国成立后,中国特色社会主义之中始终存在着多种所有制,其中既有社会主义公有制,又有带有资本主义性质的私有制,还有一部分属于集体经济和个体经济。因此,当代中国虽然不是资本主义性质的社会,但在社会主义的体制之中,资本主义始终是作为特殊的经济成分而存在的。这种资本主义成分与其他成分以及与中国的环境之间到底是怎样的关系,同样值得深思。另一方面,“社会主义”这一概念,本身是在和“资本主义”的竞争与冲突之中产生的,两者之间有许多值得反思的共性,例如对解放生产力的努力和对自然的征服。社会主义的中国常常会出现与此类生产力解放有关的口号,如“超英赶美” “工业化” “现代化”或“市场经济”。

在学术研究尤其是经济史的讨论之中,中国史学者对“资本主义”的感情同样很复杂。因为对于传统中国而言,“资本主义”这一概念象征着“先进”;但当我们遭遇“资本主义”且受到其剥削和迫害时,中国人始终想超越和消灭它。但要想超越它,还需通过特定的主体性力量,具备政治上的合法性。按照当时理解的马克思主义理论,人类社会必须一步步往前走,在超越资本主义之前必须先有资本主义的存在。由此产生了一种悖论,一方面要消灭资本主义,一方面又必须在中国历史之中找到你需要消灭的资本主义。尤其是在革命年代,人们关于资本主义问题的讨论充满矛盾,如毛泽东的《新民主主义论》,认为中国的前景虽是社会主义,但新民主主义建设时期更多的还是要发展资本主义。两者之间始终充满张力。在学术研究中也是如此。在过去,如果我们不承认中国发生过资本主义萌芽,那就意味着中国社会过于落后,好像只有找到资本主义萌芽的存在,才能与同时期的欧美发达的历史相提并论,才可以合理地向社会主义过渡。这是在特定的历史情境之中产生的对寻找中国内部资本主义萌芽的需要。改革开放以后,经济史的重心从寻找资本主义萌芽转向对商品经济以及其后的市场经济的讨论,其中经历了一个“去资本主义化”的阶段,对传统中国的认识也发生了改变,但这并不意味着我们可以完全脱离资本主义的话语体系而去讨论那一时期的经济与环境的关系问题,因为无论是早期的资本主义萌芽论,还是后来的市场经济论,其中一个无法避免的共性就是对解放生产力的追求,说白了就是工业化的问题。

刚才李伯重老师谈到了前工业化时代中国的生态农业问题,把它放到长期以来的学术发展脉络之中,实际上代表的是一种对于明清中国的比较积极的认识。在沃斯特先生看来,把明清时期的中国农业看做“生态化农业”,是一种乐天派的想法。他的新作《好粪土》( “The Good Muck: Toward an Excremental History of China” )虽是基于李伯重提出的江南生态农业的实证研究,但他对传统中国所谓“生态农业”的性质和影响,以及对中国经济趋势的判断却与李伯重截然不同。沃斯特使用的是“好”粪土,表明他看到了生态农业对废弃物的利用,中国循环式农业的积极影响,但他更加强调的是这种生态农业迟滞了中国工业化的步伐,同时带来许多环境问题,如对人类健康的威胁和疫病。在中国经济史的研究脉络中,曾出现过 “停滞论”、 何炳棣的“马尔萨斯陷阱”论以及黄宗智的“过密化论”、伊懋可的“高水平均衡陷阱论”等,虽然不同时期的研究有不同表述,但总而言之都是“陷阱”。而沃斯特给出了一个新的陷阱作为解释,我称之为“屎坑”,即通过对人粪料和有机物的大规模使用,在维持我们生存的同时,也使得中国的经济没有进入资本主义工业化和现代性之中。

但我和沃斯特的观点有所不同。我认为,我们过去总是在寻找工业化、现代性和资本主义,以至于这种“屎坑”始终是讨厌的、令人想要摆脱的;但当我们站在工业化高度发展的现代社会,站在资本主义恶性发展的新的历史阶段,再反过来观察过去这种循环式农业时,我们对它的判断可能会有些不一样。按照此前研究的一般性说法,中国早在唐宋变革时期就已跻身商品经济和工业变革的门槛,而循环式农业将工业革命的步伐推迟了一千多年。这样一种推迟,过去被视为落后,是需要急速加以改变的,而到了今天,我们或许可以重新估量这种推迟对中国和整个世界的意义。到近代工业革命席卷全球时,中国的“屎坑”为包括欧美在内的资本主义工业化发展提供了杰森·摩尔(Jason Moore)所言的生态边疆。这样的“生态边疆”不仅存在于西方工业强迫性地向亚洲蔓延扩张的时代,即便是在改革开放时代也是如此。此时的中国是以主动的姿势迎接欧美的产业体系的,但这样的产业体系恰恰是那一时代欧美、日本等发达国家急于向外部转移的本身带有污染导向的夕阳产业,这些产业在给整个带来经济水平迅速提升的同时,也带来了环境破坏和巨大的生态危机。这种转移和危机替欧美的环境建设提供了空间上的保障,我们生产,欧美消费,而生产所留下的排泄物,却留在了中国这一端。

因此在今日,我们面临的问题已不再是传统中国“粪坑”的问题,而是高歌猛进的工业化制造的新“粪坑”(我称之为“垃圾桶”)给我们带来的问题。这在《增长的极限》《封闭的循环》和《寂静的春天》等绿色经典著作中都有非常深刻的解释,只是其描绘的场景已经由二十世纪六七十年代的欧美国家转移到了中国等不发达国家和地区。不仅是通过人体的排泄,而且还通过我们的生产和消费,人类在寻找衣食的过程中,实际上一直在排泄,我们向大气、土壤,以及所有的人类之外的空间排泄。而且,这些排泄出的污染物往往是长时间不可降解的,这种排泄物将构成对全球环境和人类健康的损害。我们需要思考的正是新时代的“垃圾桶”或者“粪坑”该如何处理。

(曹芷馨整理)

谢湜

通过对17世纪荷兰的莱茵河三角洲地区和中国的长江下游三角洲地区历史的初步比较,我的发言聚焦于前近代商业资本与农业环境的关系。

在17世纪黄金时代的荷兰(Typical Dutch),人们开拓了大量圩田,新的排灌技术和分水方式出现,人们规划和开凿了许多人工的水渠和水道,这塑造了当时整个三角洲的地貌。同时期的中国长江下游,正如李伯重教授所说,也是市场经济繁荣的一个地区,是中国地区经济发展的典型。世界范围内,在资本主义发展的早期,这两个三角洲都经历了人为改造环境的显著过程,这两个三角洲在诸多方面都有相似点。环境史的讨论常常会涉及资源史的问题,两个三角洲从早期发展到17世纪,都呈现了自然逐渐资源化的过程,而且这个过程与当时的商业发展以及其他相关的经济制度的发展是密不可分的。

借助欧洲学者的研究,我将简要讲述莱茵河三角洲早期的开发和发展史。从9至10世纪,该区域开始迎来水利工程的建造和人口增长的过程。10和14世纪之间,人们挖掘泥煤以获得燃料。泥煤的挖掘导致土地下沉,从那时起,荷兰沿海地势较低的农田就开始面临着海水倒灌的威胁。于是,从15世纪开始,荷兰将风车投入排水工程,荷兰的风车技术在15世纪有大的技术革新,多级风车把积水排入海中,这使得莱茵河三角洲的圩田开发迎来了新机遇。当然,风车的建造非常昂贵,其技术革新和大量采用,是在荷兰海上贸易兴盛的背景下进行的。荷兰东印度公司(VOC)也投资了圩田的开发。在当时海外贸易所带来的商业资本积累的背景下,很多为后世所沿用的金融工具应运而生,比如第一张股票,在圩田的投资开发中,商人们常常通过计算股份来分配土地收益等,这些反映了商业资本对农业环境的巨大影响。莱茵河三角洲的风车圩田开发案例,呈现了荷兰商业资本与农业环境之间的关系。

广泛存在于荷兰的风车圩田景观

相比之下,从9至11世纪,中国江南地区就已开始掀起圩田开发的热潮,但是在12和13世纪遇到了问题,即水平衡被不规律的圩田开发打乱。此后,元代首都北迁与明代首都由南到北的迁移,引发国家政治和地理格局的变迁,长距离漕运与海上贸易的发展吸引了很多人从事客商活动。在长距离贸易发展的同时,地方市场也逐渐与外部市场建立了紧密联系。由此,江南的圩田开发进入了新阶段,商业活动以及当时种种财税制度的变化对环境也产生了影响。大规模的圩田被切割成小规模的农田,进行较为精细化管理和集约式开发。整个过程中,经济作物的种植有了迅猛的发展,其中以蚕桑业和棉纺织业最为突出。整个农业种植结构的变化,正如李伯重教授所说,对当时的国家结构影响非常大,配合了当时货币化的国家财政体制的改革,促使地方人地关系的作用机制发生改变。大量农田变成了蚕桑业和棉花种植的土地。与水稻种植相比,棉花种植需水量小,之前水利的问题因为棉花的种植“吊诡”地得到了解决,于是人们越发不重视河道的疏浚,而更重视棉花的种植。由此,中国的棉纺织业迎来发展的高峰。

15世纪之后,市场格局发生变化。农田水利的环境也因之发生了很大的变化。在早期,河网完全服务于农业灌溉和排水,但至明朝中后期,许多河道也成为重要的商业运道,支流河道常常无人疏浚,干流河道作为商业水道往往受到重视,这种情况导致了河网总体密度的下降,商业资本在其中起到了推波助澜的作用,不少商业市镇联结的河道,真是由商贸致富的市镇乡绅、大族进行疏浚的。当时因为很多人开始投资农业以致富。明代朱国桢的《涌幢小品》和嘉靖《吴江县志》的记载,以及苏州府常熟县谭晓、谭照两兄弟投资农业致富的例子,都反映了当时的一种直接经营或雇工经营的农业投资形态。过去,这些文献常常被学者用来讨论是否存在资本主义萌芽的问题。我觉得,无论以何种视角看待,都必须重视商业资本与农业环境的关系问题。在当时的江南,用资本的方式解决农田水利维护的一种表现,就是通过官方和乡绅之间的妥协合作,由官方授权乡绅治水,并给予相关执照和水利功单等,寻求与乡绅共同解决农业环境问题。

在世界范围内资本主义发展的初期,东西方呈现了各具特质又可以理解的社会机制。东印度公司的股票和中国乡绅手中的水利功单,其实代表了当时的官、商与环境之间的不同关系。年鉴学派著名学者布罗代尔在长时段理论中就指出,资本主义作为一个长时段结构,是复杂的社会结构的组成部门。

农业环境一般是指影响农业生物生存和发展的各种自然和经过人工改造的自然因素的总体,包括农业用地、用水、生物等。通过追述东西方两个三角洲近代早期的开发史,我们可以看到,东西方在商业资本与农业环境的关系上,其相同点在于由长距离贸易引起的强势资本积累在农业环境中的作用;不同之处在于这种资本积累对于农业环境的作用要通过不同的社会机制来实现,比如荷兰对农业的治理靠水利委员会,而中国依靠乡绅,诸此等等。此外,有关技术变革和财税体制改革的因素在东西方也不一样。总体而言,商业要素在农田水利开发的过程中不仅塑造了农业环境,还引起了城市与乡村社会结构的变化。

(李彦铭整理)

【本文转载自“历史的生态学畅想”微信公众号2021年7月9日推送】

|

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号