|

2021年4月24日9:00-11:30(北京时间),“资本主义与环境”线上圆桌会议上午场在Zoom会议平台上举行。此次会议由中国人民大学生态史研究中心主办。上午圆桌会议的与谈人包括:凯特·布朗(Kate Brown, 麻省理工学院)、亚当·罗姆(Adam Rome,布法罗大学)、克里斯汀·罗森(Christine Rosen,加利福尼亚大学伯克利分校)、马克·斯托尔(Mark Stoll,德克萨斯理工大学)、唐纳德·沃斯特(Donald Worster,堪萨斯大学)等五位学者。14:00-17:00(北京时间),“资本主义与环境”线上圆桌会议下午场在腾讯会议平台上举行,与会学者在回应上午场讨论的同时,探讨了他们对会议主题的思考和理解。本场圆桌会议的与谈人有(按姓氏拼音首字母先后顺序):付成双(南开大学)、 李伯重(北京大学)、梅雪芹(清华大学)、夏明方(中国人民大学)与谢湜(中山大学)等老师。两场圆桌会议的主持人均为中国人民大学侯深。会议采取圆桌讨论形式,上午场的讨论以英文进行,下午场以中文进行。

整场会议向各种视角开放,涵盖的议题包括绿色能源革新、人类工作环境的健康、大众消费的力量等。部分讨论以资本主义为透镜审视自然,部分讨论则思考其与传统的,或者社会主义的文化、经济与环境政策之间的冲突和共同点。会议围绕以下问题进行:与19世纪的工业化相比,现代的环境历史是否能为我们理解资本主义提供一种更为成熟的阐述?伴随时间的推进,资本主义的观念与实践是如何演化的?环境差异究竟在何等程度上形塑了资本主义的历史?全场分为四个部分:首先,每位与谈人介绍其对相关问题的看法;其次,各位与谈人之间进行讨论讨论;随后,听众提问环节;最后,与谈人简短地总结发言。

我们考虑过各种呈现此次会议的方式,最终决定,由于发言人的讨论精彩纷呈,因此生态史研究中心同仁通过录音整理,尽量重现当时会议场景,拟将之分作六次分别报道,以飨读者。

会议分记录整理人包括(按姓氏拼音首字母先后顺序):曹芷馨、陈双志、方文正、葛蔚蓝、蓝大千、李彦铭、刘叶、孙一洋、吴羚靖、肖苡。汇总人:郑坤艳。

上午场 Part 03 听众提问

梅雪芹

斯托尔教授你定义了资本主义的历史,但是这位听众想让你多说一点跟环境变化相关的东西,还有资本主义自身的演变。换言之,资本主义是否导致了一些实际的环境问题,或者资本主义是否改善了环境?

马克·斯托尔 Mark Stoll

可以肯定的是,大部分的情况是,资本主义对环境造成了大量破坏,尤其是自19世纪以来。约翰·麦克尼尔(John R. McNeill)目前正在写作一本书,讲述工业革命对世界各地的远程影响(teleconnection),而非只是关注曼彻斯特、伯明翰和伦敦等城乡地区的烟雾和污染。工业化需要巨量的皮革(leather),这意味着对南美野牛(wild cattle)的屠杀以及对北美水牛(buffalo)和野牛(bison)的屠杀,而鞣制皮革则意味着对森林的砍伐。麦克尼尔没有提到这点,但这是美国东北部如何失去其广袤的铁杉林(hemlock)的过程,因为人们砍伐铁杉林,从中提取单宁酸(tannin),以鞣制皮革。当时在阿根廷,也有一种单宁酸含量比地球上任何其他树种都要高的树,尤其是那些至少有250年历史的古树。因此,这些树也被人类砍伐,从中提取的单宁酸则被运往英国。此外,电气革命时代的电线,需要橡胶制成绝缘外壳。由此,大量橡胶种植园如雨后春笋般涌现,这也造成了对原有森林的砍伐。例如,当时非常受欢迎的一种物质是源于东南亚某树种的马来乳胶(gutta-percha),这种生长十分缓慢的树也被砍伐,人们从中提取橡胶,而后将其运往欧洲。现在,人们砍伐东南亚各处的森林被砍伐,建立棕榈油种植园,以获取利润丰厚的棕榈油。由于工业资本主义和消费资本主义的存在,诸如此类的景观变化在世界各地都有发生。

北美野牛的皮革

(本文所有图片均来源于互联网)

Gregory Dehler

资本主义通常与增长有关。我注意到还有两个问题同经济增长有关。一个问题是如何看待经济增长呈现指数型增长的事实?另一个问题,如何转变仅仅将增长视为衡量经济健康的标准?还有什么样的“指标”可以代替“增长”来衡量经济发展?你如何来看待呢?

马克·斯托尔 Mark Stoll

在我此前演讲结尾处,我曾提出一种在不对环境造成影响的情况下,可能实现经济增长的方式:转向去购买虚拟物品(电子产品,如网络游戏、视频),而不再依赖于亚非拉的原材料。我想说依然有关于经济发展的“指标”,但我并不知道什么可以取代“增长”,因为“增长”在目前依然占据主导地位,也仍然是一个必要的指标。

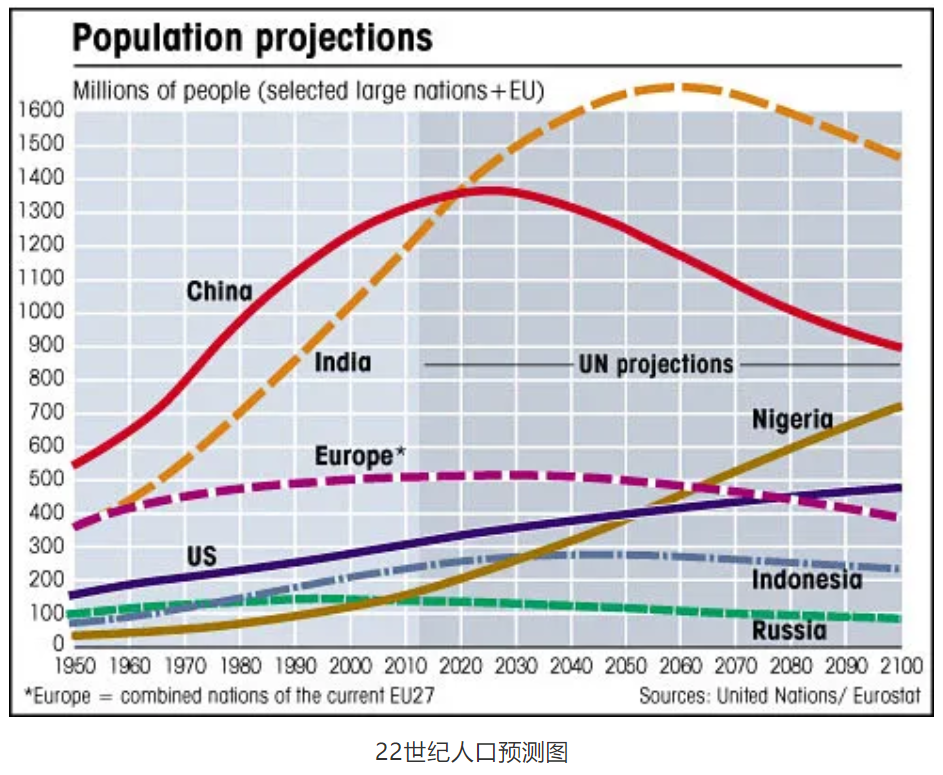

沃斯特也提到了人口数量下降的可能性。除此之外,在当前社会、政治和经济形势,人们开始尊重地球,重视环境保护。但人口下降也可能是一件灾难性的事情,尤其是出生率下降。历史上的每当发生人口下降时往往意味着社会的崩溃。而在当今日本,人口老龄化严重,年轻人工作机会有限,社会也日趋保守。因此,全球人口的下降可能需要一个更简化的经济。但我并不确定我愿意成为一个在人口不断收缩的社会中的年轻人。

侯深 Shen Hou

人口规模收缩,地球也正在萎缩。沃斯特教授,你有什么要说的吗?

唐纳德·沃斯特 Donald Worster

地球正在萎缩,几乎我们做的所有事都会萎缩。有越来越多的经济学家正在询问,我们能否在一个零增长的社会里存活,甚至保持资本主义也能存活下去?他们说这是可以的,我们可以继续在一个零增长的社会里盈利。我认为这是我们目前面临的最重要的问题之一。可持续性是零增长社会的部分内容,同时也是零增长理念的部分内容。什么样的经济增长在未来是可能的?我们要开始强调何种其他的增长形式?资本主义在这其中不会占据非常多的一部分。所以我认为这是一个批判性的问题,我们需要真正理解经济思想史,以及增长在其中扮演的角色。我认为斯托尔提到的大部分问题在零增长社会中是可控的。在此程度上,我认同那些经济学家的看法。

克里斯汀·罗森 Christine Rosen

就沃斯特提出的问题,我认为,能让我们迈向更加可持续的未来的方法之一是转向基于回收材料的循环经济。这听起来简单,我们曾经回收各类东西,那么为什么现在不这样做?

很多年前我有个意大利学生,他的论文是构想一种基础设施来回收材料,他主要关注的是电子产品,并收集报废的电子产品,将其送到回收中心。在那里,电子产品被拆解为零件,不同的材料会被分选出来,而后被送回到制造商那里。但这个情况很复杂,一些零件可以被重复利用,但另外一些则已经过时了,人们使用了新技术,因此没有人想要这些旧零件。他并没有考虑到生产者延伸责任(extended producer responsibility)会是其中的解决方式。他把这个构想展示给电气电子工程师学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers),但是由于没有考虑到备受关注的生产者延伸责任而遭到了拒绝。他的论点是,如果想要建立成规模的循环经济的话,你不能让那些生产者自己出资来回收产品,你必须要建立一整个全国性或国际性的系统,来回收这些产品,系统性地将不同的材料分开并把他们送到可被使用的地方。事情并不简单。我和这个学生感到震惊,我和其他支持他观点的人只好称在欧洲许多人已经非常重视生产者延伸责任。这的确并不容易。

我同意沃斯特的看法。我一直认为,我们能够解决这些问题;在理论上,也能够设想解决的机制;我们也有能力去做这些。但是这并不容易,因为当我们试图迈向更好的生活时, 我们需要处理先入之见和既定利益等。历史表明没有什么简单的解决办法。但是我们能够构想更加可持续的未来,我相信我们能做到这点。

下面是一个问Adam和其他人的问题(提问人不详):当我们谈论绿色资本主义,或者说企业公司承担环境责任的内在驱动力时,我们如何看待其中不同群体之间的不平等性?这是一种外在力量吗?在多大程度上,它会推动企业考虑他们的责任?

亚当·罗姆 Adam Rome

如果我们的政治和社会不发生根本性的转变,我们不赋予那些现在没有权力的人以权力,我们就无法改革资本主义。因此,如果没有更多的社会正义,企业之外的人就永远无法拥有重塑企业的权力。企业不存在自我改造的可能性。

历史在此处非常重要。即使资本主义是不可持续的,理论观点也不足以说服人们相信这点。因此,如果我们要改变,那么这不会是一个大灾难,也不会是暴力剧变,而是一个以某种和缓些方式引导的改变,来改善大多数人的命运。我认为,我们必须仔细研究企业的失败之处,即使它们已经在试图做得更好。

为了真正清楚地表明,企业不仅要在环境上更加可持续,而且要更加公平,同时,社会也要更加公平,这是一个非常必要的要求。人们非常关心社会公正,所以我们不能忽视社会公正。但即使我们明天有一个完全公正的世界,它仍然不会是环境可持续的。在设计一个更好的经济这方面,仍然会有非常复杂的问题,也会有罗森刚才谈论的问题。任何你能想象到的以更环保的方式做的事情都是非常复杂的。

如前所述,我不从事预测行业,因为我们所做的将塑造未来,一切都有可能崩溃,我们也有可能回到一个更加原始的经济。但与此同时,我们可以尝试做很多事情来避免这种情况。它们都需要更仔细地了解资本主义哪里出了问题,并且如果这个问题是可以解决的话,那么需要用什么来解决问题。但我相信这需要更多的社会公正。如果只有少数人非常强大和富有,那么很难想象一个变化发生时,它不会是暴力或灾难性的。

凯特·布朗 Kate Brown

目前已经有三分之一的美国城市通过了城市耕作立法,众多居民在城市空地和公共空间进行耕作。事实上,在美国资本主义的核心地带,各种各样的美国人,往往是工人阶级的有色人种,在实践着罗姆所言的,美国城市重要组成部分的社会主义公社,这一切都在我们的眼皮底下悄悄发生。

我想这就是你所提到的,不会让任何人从中牟利的新的生产方式,你可以回收种子和肥料,可以进行体力劳动而不用去健身房踩脚踏车。当然,不是所有人都能做到这点,有些人即便有着足够的便利,但他们可能体力不支,也可能过于年迈,但会有其他人伸出援手。今天许多人正在实践着这种生活方式,我们可以听到各种各样的人在谈论彼此合作与资源的公平利用。当我们将视线聚焦于此,会看到一片越来越繁盛的前景,这正是我们的领导者们所应当关注的议题。

今天我们正处于一个前所未有的吸引人的时刻,特别是在美国,来自四面八方的呼吁之声,都关注着资源的分配,而非财富的增长和生产,或从某人或某处劫掠更多的资源。尤其是在“黑人命也是命”的运动中,我们需要谨慎言辞,考虑到当地的原住民,而不能像在白人社区中一样把剥削与被剥削这套范式奉为真理。这就是我们的领导者能够发挥作用的地方,它站在常规的资本市场之外,这里无法进行买卖,在大多数情况下,这是跳出了市场,由过去的环境问题带来的经验和想象力的延伸。

亚当·罗姆 Adam Rome

我们社会中日益扩大的不平等,将迫使越来越多的市场之外的人进入布朗所说的以物易物、分享、自我供给等方式。这不是因为他们在意识形态上达成了一致,而是因为这是他们能活下去的唯一方式。因此,资本主义可能会因财富的严重不平等而自然而然地崩溃,这可能最终导致人类与地球的关系更加环保,但资本主义本身并不驱使人类与地球的关系更环保。

侯深 Shen Hou

当我们讨论社会公正时,你们中的很多人讨论的是一个民族国家内部的社会,但是环境问题往往是全球性的、行星尺度的。所以有一些议题是关于全球化和国际关系的问题,例如能源或者气候,其都是关于全球的讨论。

其中的一个问题是,我们是否能真正把环境问题同国际政治的问题区分开?关于气候问题的所有讨论是否都与国际政治竞争有关?另一个问题是,在不降低全球化水平和不打乱现有消费节奏的情况下,是否存在一条通往环境可持续的未来的道路?你们的看法是什么?

所以,让我们跳出一个社会内部的社会公正,来讨论国际关系领域中更广阔的社会公正。罗森先前说到,生活在“发展中国家”的人想要拥有与生活在“发达国家”的人一样的生活标准。作为主持人,我建议你们思考经济和环境的可持续性,还有对整个生态系统的保护,以及这二者是否是同一件事。

唐纳德·沃斯特 Donald Worster

我过去十年住在中国的经历令我大开眼界,因为我不再考虑那些只存在于美国术语中的问题(我是一个美国史学者),而这些问题长时间地蒙蔽了我对现实和可能性的认识。如今,所有问题都将在全球层面进行处理。如果只施行地方性的解决方法或仅在美国语境中思考问题,我不知道我们将如何解决这些问题。这意味着不仅仅只有企业在国际层面上发展,政府、规章制度和法律等也在国际层面上发展。但同时我们现在又处于一个民族主义崛起的时期,而这将成为解决这些问题的巨大阻碍。

侯深 Shen Hou

布朗,你是做比较历史的,你怎么看?

凯特·布朗 Kate Brown

是的,我认为我们已经看到了在处理气候变化和其他如全球范围的辐射微尘等重大问题上,国家和国际领导人的双重失败。

我认为,目前地方性的优势在于,任何一种地方性都已在全球范围内随处可见。我想环境问题最佳的解决方案存在于人们的日常生活和所处的社区当中。只有这样想,我们才不会徒劳地祈祷天降神佑来解决问题,或感到个人无法参与到解决问题中来,坐以待毙。正如我的学生所说,如果每天少吃一顿肉,少用一吨水。如果无论是美国人还是中国人,都践行着这样的标准,那么就能带来惊人的改变。每个人都可以在自己力所能及的范围内采取行动,比如从一个社区开始,到日后更广泛的影响。我部分同意克里斯多夫·毛赫所言的“缓慢的希望”这种想法,每个人都可以采取行动,都有他们能够派上用场的地方。

毕竟,正如巴黎协会只是进行了如何计算碳排放的讨论,而没有真正提出该如何减少碳排放。在国际社会和国家的层面,我们都没有过真正的解决方案,我没有看到世上有多少领导者正着手应对这一问题。

上午场 Part 04 总结发言

侯深 Shen Hou

在结束上午场的讨论前,我想请你们每人用一分钟的时间对今天的讨论做一总结。

唐纳德·沃斯特 Donald Worster

当我试着去预测未来的时候,我感到相当的无望。当历史学家尝试参与他们生活于其中的社会的变革进程时,他们已经错失良机。历史学家应该帮助我们的社会理解我们是如何走到今天这个位置的,而这又会回到许多年前,超越了任何人、任何国家或过去的五百年间曾经有过的一切经历。所以我们应该以一种全新的方式理解过去、重写历史。为了理解和帮助我们的社会,理解我们如何走到今天,这也许会打开无数的可能性,但主要还是可以帮助我们更好地完成我们自己的工作。

马克·斯托尔 Mark Stoll

我支持沃斯特的看法。当我在书写历史时,我发现理解历史缘何以如此方式运行是非常值得探讨的。我们需要理解历史如何运作,理解历史自身的动力何在,理解那些试图改变历史或使历史走向不同轨道的尝试。

如果我们每个人都试图改变你的看法,那么你就不得不去这么想、这么做。我住在美国一个非常保守的地方,这里的人们认为去年11月川普赢得了大选,尽管他们没有证据,但至今依然坚信川普应该连任。我相信大家听到这件事一定会觉得不可思议,而这也体现了我之前发言中提到的广告宣传的力量。有人使用大量金钱来操纵广告宣传,贩售他们的政治观念,从而混淆视听,使得一些媒体受众信以为真。如此广告宣传会遏制任何改变,尤其是不会朝着影响既得利益者的方向改变。

克里斯汀·罗森 Christine Rosen

正如我一开始所说的,就你的问题而言,我在思考我所研究的19世纪晚期至20世纪早期企业领导力。在某种程度上,至少在1970年代,美国陷入了涌现的认识和意识形态中。当时美国处在1960年代和70年代所有巨变的余波中, OPEC的石油禁运导致了70年代的通货膨胀和滞涨。在这个情境下,加之里根的强调,每个人都明白了企业的社会责任能够增加利润。当时,迎合股东或高管也无可厚非,因为你需要激励他们,以让他们更高效地工作,毕竟他们无法与日本人和德国人竞争。

本质上,保护环境曾是企业的负担,企业领导者不会支持环境立法,现在还是很多人这么想的。拜登想转型至清洁能源的计划,将使西弗吉尼亚丧失许多工作机会。所以现在还是很难想象商人会利用自己的影响力和资源去促进可持续发展,即使他们知道新技术会推动社会更加可持续发展。我的研究表明,一些进步的企业领导人曾通过商会和其他社会公民组织,积极动员活动,并利用他们的影响力,产生了积极的关键影响。某种程度上,这能帮助启蒙美国人我们放弃将保护环境视为负担、会带来失业和经济衰败等想法,并让他们认识到我们是可以达成可持续发展的。

我同意沃斯特和斯托尔的观点,即我们需要让人们知道我们如何演变成今天的样子,理解其中的复杂性,因为我不认为有简单的方式能够让社会一夜之间变得绿色环保。我们经历了上百年的努力和斗争才形成今天的样子。我希望我们不需要再花几百年转型成更加可持续的社会,因为我也不知道人类是否能撑到那时候,但我认为我们有责任帮助人们以一种多层面的整体视角去理解我们如何发展到现在。美国社会至少有与环境公害作斗争且尝试解决这些问题的历史,通过奉献、领导能力和投资新技术等方式,美国社会成功地或部分成功地解决了这些问题。我认为我们意见能达成一致。

亚当·罗姆 Adam Rome

长远的视角的确可以扩展我们的想象力,但我更倾向于专注已经呈现出来的东西。在可见的未来中,资本主义比其他力量更能驱使我们人类与自然之间的关系发生改变。所以,我们需要从历史中理解企业如何改变,人们转向更环保的企业的努力,以及这些努力的成败之处。对于环境史家来说,这样的思考将我们带出了舒适区,大部分环境史家并未进入这个领域,也未曾花时间思考企业问题。但是,我认为我们可以做的就是了解资本主义是如何演变的,这是一个非常有价值的贡献。近几十年来人们一直在努力使企业更环保,其中,有些成功了,但也有许多失败;如果我们想帮助人们思考下一步会发生什么,那么我们就需要了解成败这两个方面。

凯特·布朗 Kate Brown

能在这里同历史学者们讨论资本主义,我真的很高兴。我同意,历史学家们应该对资本主义的发展过程与未来趋向进行更多研究。但我也认为,我们看待过去的方式受一种思维定势,受既有的意识形态所困。我们会先入为主地寻找市场在哪里,资本主义在哪里。我想我们中的有些人——我志愿成为其中一员——需要跳出去看看资本主义之外的事情。我们需要通过检视过去中那些新颖或激进的理念来拓宽我们想象的空间。我想沃斯特在此前说过,完成这项工作的方式之一是去看看那些在边缘的,以其他方式生活的人们,看看那些资本主义之外的解决方案。我想,我希望,资本主义正摇摇欲坠,走向终结,并演化为某种更加平和公正、安全且可持续的事物。

侯深 Shen Hou

十分感谢我们的与谈人与听众的参与!我们下午会有中文场的讨论,同时回应今天上午的讨论内容,欢迎关注与参与!

【本文转载自“历史的生态学畅想”微信公众号2021年7月8日推送】

|

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号