|

唐代僧人义净《南海寄归内法传》一书中关于“洛州无影”的记载,激起了佛教史、政治史、科技史学者对于“天下之中”的热烈讨论。佛教史学者首先提出这个问题。1891年高楠顺次郎在该书英译本中认为“洛州”当指中天竺,王邦维1995年在该书校注中认为“洛州”一词在文献中没有代指中天竺。2000年学界开始对“洛州无影”展开讨论。王邦维《关于“洛州无影”》、邓文宽《“洛州无影”补说》、王邦维《再论“洛州无影”》、王邦维《“洛州无影”——<南海寄归内法传>中一条记载的最新考察》,从历史文献和登封告成的田野考察两个角度去探讨“洛州无影”的现象。讨论逐渐拓展开来,王邦维2005年《“洛州无影”与“天下之中”》、王邦维2009年《“都广之野”、“建木”以及“日中无影”》、王邦维2017年《佛教的“中心观”与古代中国文化的优越感》等数篇文章从文明比较的视角讨论不同民族概念中的宇宙中心概念。

之后学界将此话题引入了有关“中边之论”的思考,王绍峰2004年《初唐佛典词汇研究》认为“洛州无影”可能只是一个典故。郑诚、江晓原2007年《何承天问佛国历术故事的源流及影响》,通过梳理何承天与佛教僧侣的辩论的历史将没影台建构引入“边中之争”的实践层面,谢一峰《关于“洛州无影”问题的几点看法—兼与王邦维等先生商榷》沿袭了郑诚、江晓原的观点。孙英刚《“洛州测影”与“洛州无影”——中古知识世界与政治中心观》,将“洛州无影”的问题纳入对知识世界和政治领域的考量中。

科学史学界对于登封观星台与“天下之中”的讨论不在少数,主要着眼于郭守敬建造的观星台的科学价值,少数文章讨论了周公测影台的历史意义。龚胜生1994年《试论我国“天下之中”的历史源流》、关增建1998年《登封观星台与郭守敬对传统立杆测影的改进》、关增建2000年《中国天文学史上的地中概念》、关增建《登封观星台的历史文化价值》、张强《“天下之中”与周公测影辩疑》等,从技术史、宇宙观等多个层面阐述了这个问题。

前述研究主要集中在探讨佛教带来的印度人中心观对于古代中国人中心观的冲击,僧侣、官员、朝廷对于佛学概念的介绍、应用以及反击。如知名印度学家贡布里奇所言,印度的宇宙学没有像印度的宗教学那样获得西方主流学界的许多关注。鲜有学者回溯上游,探讨印度人心中的印度中心和世界中心的位置。

人口与土地是主权国家的根本,人口调查和地图是划定民族国家边界的重要手段。两国之间的边界纠纷,轻则在外交场合用唇枪舌剑来解决,重则在前沿阵地用炮火和鲜血来划定。古代印度的区划,对于今人不过是一个无足轻重的冷僻知识点,对于古人来说,可能是他们王权所涉及的地方,是人们衣食住行、农业生产、宗教生活的全部空间。印度从古到今一直是个多元化的社会,有关南亚次大陆的区域划分亦是多种多样的。本文以《大唐西域记》《虎耳譬喻经》等佛教文献中的大地区划概念为切入点,探讨印度人心中的五分印度说、七分印度说、九分印度说的中心与边地,探讨中印文明的共通之处。

一、古代印度地理的五分法

玄奘《大唐西域记》中谈到印度疆域时称,“五印度之境,周九万余里,三垂大海,北背雪山”。古代文化中的印度(“天竺”一词在唐之前使用甚广),乃指当今的整个南亚次大陆,亦称印度次大陆。将印度按照东西南北中五方划分为东印度、西印度、中印度、北印度、南印度,是名“五印度”。凭借佛教僧人带来印度知识的古代中国社会,将玄奘的分类当成不刊之论沿袭下来。在近代研究者的论著中,五分印度的大地区划观念为考古学者康宁汉(Alexander Cunningham)、凯孚尔(Kirfel)与佛学家毕西洛(B. C. Law)所认同,他们皆以五印度作为章节来组织印度地理专著。某种程度上,五分印度是一个在当今印度、中国、欧美社会都被广泛接受的印度区划概念。

毕西洛援引《室建陀往世书》与《诗弥曼差》(Kāvyamīmāṃsā)两种文献,将印度分为中印度(Madhyadeśa)、北印度(Udīya或Uttarāpatha)、东印度(Prācya)、南印度(Dakṣaṇāpatha)、西印度(Paścād-deśa或Aparānta)等五个区划。康宁汉借用了玄奘在《大唐西域记》中的五印度区划,做出如下描述:

1.北印度包含旁遮普的全部,克什米尔及毗邻山区,阿富汗的东部。

2.西印度包含信德、拉吉普特、古吉拉特等地区。

3.中印度包含整个恒河谷地各邦,一直到恒河三角洲的开端,从喜马拉雅山麓到讷尔默达河(Narmada,又称“纳巴达河”[Narbadā])。

4.东印度包含全部的阿萨姆和孟加拉,整个恒河三角洲以及奥利萨、桑伯尔普尔(Sambalpur)、根贾姆(Ganjam)。

5.南印度包含整个半岛,在讷尔默达河与默哈讷迪河(Mahānadī)以南,西至纳西克(Nasik),东至根贾姆(Ganjam),南至科摩林角。

康宁汉赞同流传到汉地的五印度划分乃是从印度婆罗门系统的划分借用的。唯一的区别是,《诗弥曼差》中本来从属于西印度(Prācya)的Antaravedī一地,被汉文中的“中印度”(巴利语Majjhimadesa)所替代了。

印度的天下之中被称为“中央之地”(Madhyadeśa),是后吠陀时期逐渐出现的。印度教自然法典籍《摩奴法论》中明确指出,中印度所在区域,北为喜马拉雅山脉(Himavat),南为文迪亚山脉(Vindhya),最西边为维纳奢那(Vinaśana),最东边为补罗耶伽(Prayāga,如今的阿拉哈巴德[Allahabad])。王顶(Rajaśekhara)的《诗弥曼差》一书提到,东印度在瓦拉纳西(Vārāṇasī)之东,南印度在城市摩哂奢麻第(Māhiṣamatī,讷尔默达河边)以南,西印度在戴维萨帕(Devasabhā,今德瓦斯[Dewas])以西,北印度在贝投陀伽(Pṛthūdaka,今Pehoa),上述四个城市都在中印度的边界上。

佛教文献中,他们把佛陀诞生和活动的区域纳入神圣的中印度,即如今阿拉哈巴德以东的北方邦和比哈尔邦的全部区域,最东界大概是在古代的华氏城、当今比哈尔邦的首府巴特那(Patna)。上述文献记载中,中印度的南北界比较好确定,分别是喜马拉雅和文迪亚山脉。中印度的东界一直在变化,有的文献以恒河与雅木拿河交汇的阿拉哈巴德为东界,有的文献以更东的恒河圣城瓦拉纳西为东界,有的文献以位于比哈尔邦东部的首府巴特那(古称“华氏城”)为东界。或许中印度的地理范围,沿着恒河的走向,不断往东扩展。

五印度之说广泛流传于印度,这在印度教文献与佛教文献中都有体现。东南西北中的五分印度观念,契合于中国的华夏与四夷说,藉由《大唐西域记》这本颇受欢迎的地理书,在中国深入人心。从地理上来看,恒河谷地养育了众多人口,是印度当之无愧的地理中心。

二、古代印度的四洲大地说

地理上的五印度之说,在宇宙观上以四洲之说(Caturdvīpa)作为理论依据。从最早的关于印度历史的文献《梨俱吠陀》开始,梵文词Pṛthivī便被用来称呼大地,后逐渐成为一个表示大地的普通名词,也指大地女神。在公元前3世纪的阿育王碑铭中,Pṛthivī与赡部洲(Jambu-dvīpa音译作“阎浮提”)同指印度次大陆。从巴利语佛经到汉文佛经,以须弥山为中心,山海大洲环绕的四洲宇宙观一说可以称得上是一统佛经。

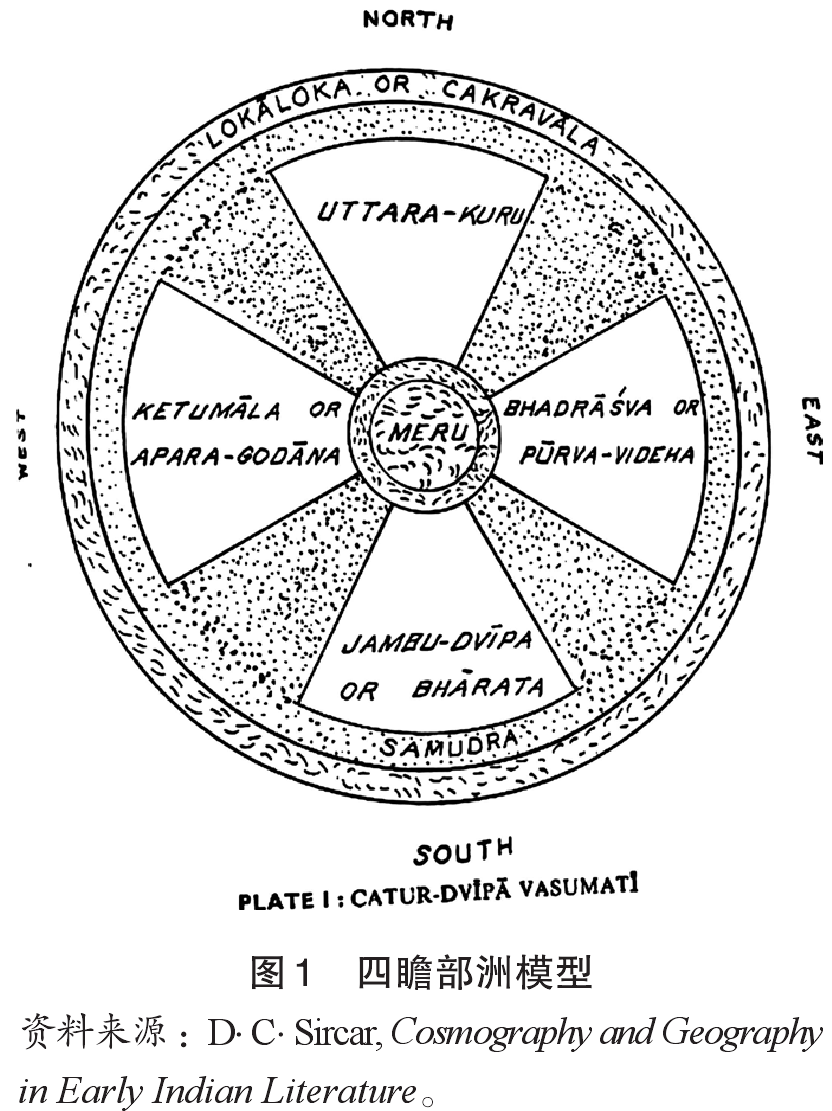

7世纪玄奘译《阿毗达磨俱舍论》对四瞻部洲(参见图1)有如下描述:

于中大洲相,南赡部如车;三边各二千,南边有三半。

东毘提诃洲,其相如半月;三边如赡部,东边三百半。

西瞿陀尼洲,其相圆无缺;径二千五百,周围此三倍。

北俱卢畟方,面各二千等;中洲复有八,四洲边各二。

南瞻部洲(Jambu-dvīpa)如一车乘形状,东、西、北三边皆有2000由旬(yojana),南边有3500由旬,正是印度国土倒三角形的形状。东毗提诃洲(Pūrva-videha)如半月状,西、北各2000由旬,南方为3500由旬,东边为3500由旬。西瞿陀尼洲(Apara-godāna),圆形,直径为2500由旬,周长是此半径的三倍。北俱卢洲(Uttara-Kuru),方形,各边皆2000由旬。这四大洲,面积和形状略有差异,其中瞻部洲与印度次大陆形状最像。

三、古代印度的七洲大地说

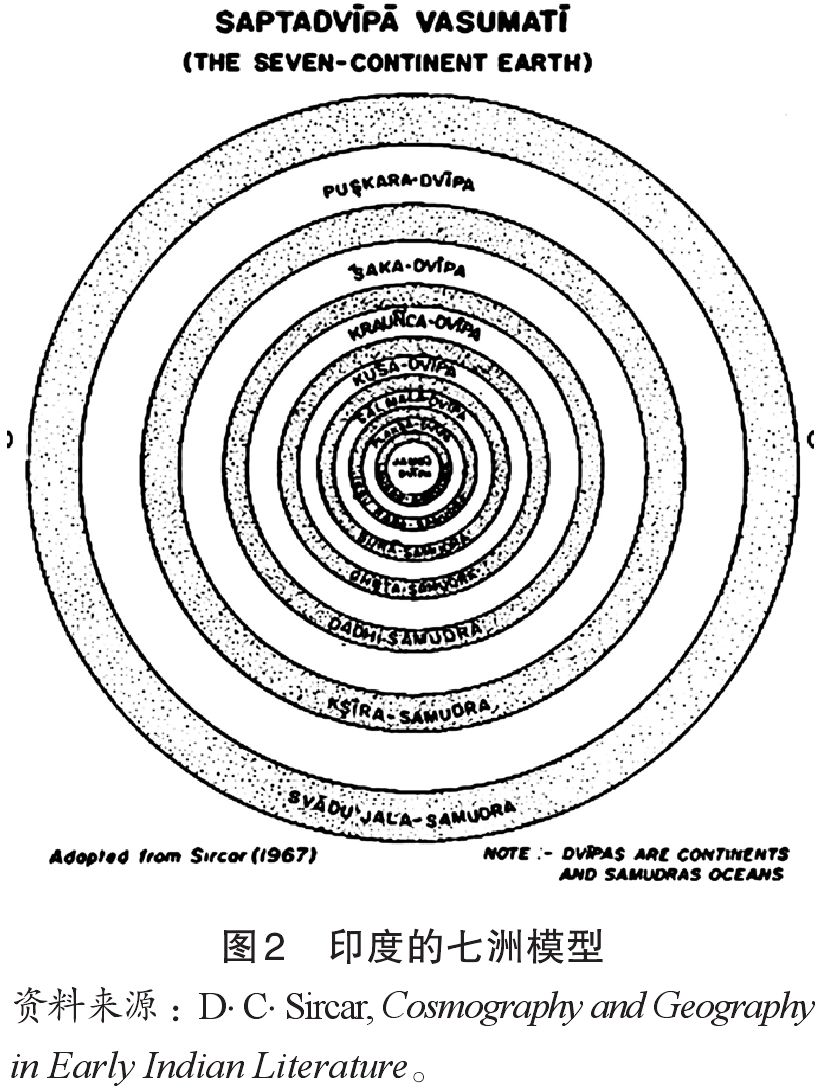

佛教文献《起世论》《长阿含》《俱舍论》等文献记载印度世界观为九山八海。八海之中,前七为内海,后一为外海。印度学者斯尔伽(Sircar)认为,保留在两大史诗和往世书中的婆罗门七分大地,是由以赡部洲为中心的七个同心圆的洲组成。赡部洲、释迦洲等七大洲之间,乃是七海,如盐水海(Lavaṇa samudra)、甘蔗海(Ikṣu samudra)、酒海(surā samudra)、酥油海(Sarpis Samudra)、酪海(Dadhi Samudra)、乳海(Dugdha Samudra)、水海(Jala Samudra)。与七大洲相对应的七海应为内海。

《野猪往世书》(Varāhapurāṇa)第74章记载了婆罗多之地(Bhāratavarṣa)的七分法。婆罗多之地为苏提满(Sudhīmān)百子所居,也就是如今印度人的祖先。苏提满的世系可以追溯到印度文献中的人类始祖摩奴(Svāyambhuva Manu)。被山脉阻隔而成的七个洲,分别是赡部洲(Jambūdvīpa)、释迦洲(Śākadvīpa)、具舍洲(Kuśadvīpa或Plakṣadvīpa)、Krauñcadvīpa、Śālamalidvīpa、Gomedadvīpa、莲华洲(Puṣkaradvīpa)。七分大地,在古代印度被称为七洲大地(Saptadvīpa Vasumatī),斯尔伽对它们的描绘如图2:

由上图可知,七分大地模型中,整个大地被称为具有财宝的地方(Vasumatī),世界的中心是赡部洲。如果以印度居于赡部洲的中心而论,印度也居于世界的中心。

四、古代印度的九洲大地说

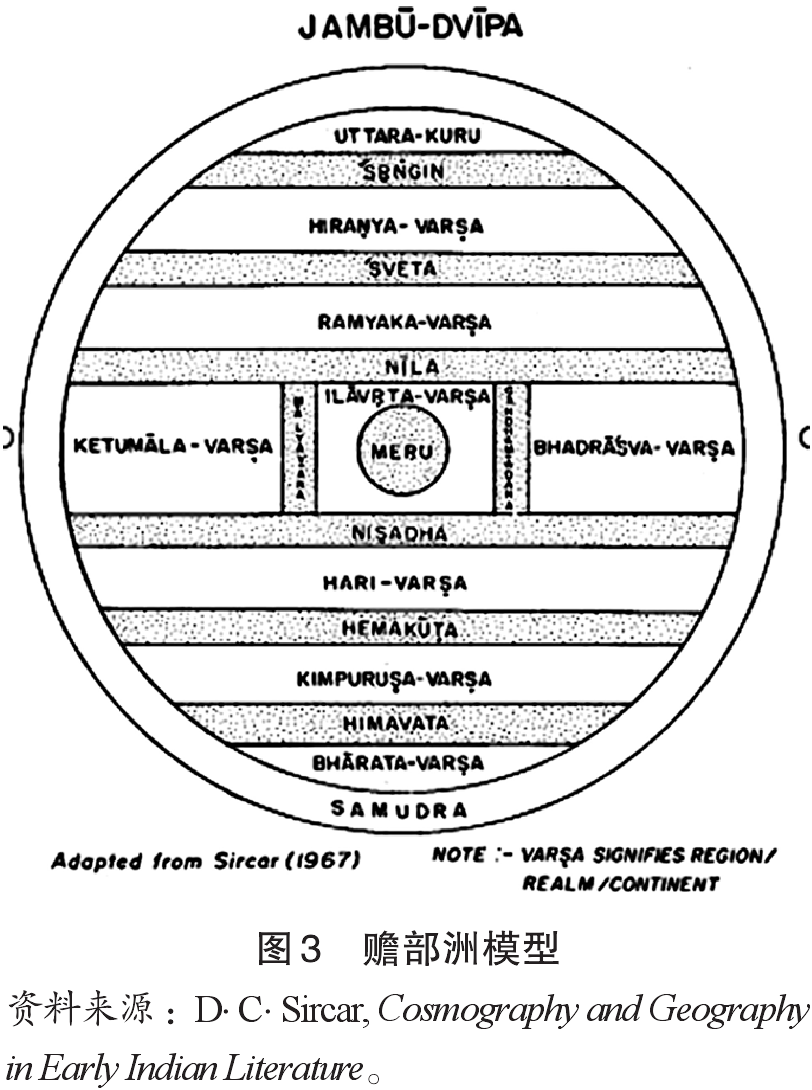

印度语言中称印度为“婆罗多”(Bhārata),全称“婆罗多之地”。“婆罗多之地”一词为“婆罗多王统治的区域”,是指大地被若干山脉隔断的平地形成的区域之一。在《摩诃婆罗多》与《往世书》中,婆罗多之地与Sāgarasaṃvṛta-dvīpa(后亦称Kumārī-dvīpa),是赡部洲的九分之一或者七分之一。大地的九个区域分别是北俱卢、黑蓝玛亚(Hiraṇmaya)、罗摩雅加(Ramyaka)、伊拉伐多(Ilāvṛta)、荷利(Hari)、计都玛拉(Ketumālā)、帕多罗什婆(Bhadrāśva)、计目普罗奢(Kimpuruṣa)与婆罗多。斯尔伽的著作中有古代印度的九洲大地的图表。

从上图可以看出,在九分大地的概念中,整个世界被称为“赡部洲”,世界的中心是须弥山(Meru或Sumeru),婆罗多之地位于世界的南部。

婆罗多之地最早的考古证据,可以在公元前1世纪后半兴起于奥利萨的卡罗毗拉(Khāravela)地区的象头石窟(Hathigumpha)碑铭中找到。在公元前4至公元4世纪之间编纂而成的《摩诃婆罗多》中,北印度大部分区域都包含在婆罗多之地以内,但是德干高原的大部与南印度仍没有被囊括进来。

五、印度三种大地区划的总说

印度古代大地区划,不仅有1000多年来汉地比较熟知的佛教文献中的五分法,也有七分和九分两种大地划分方式。五分大地的划分方式中,印度被称为“五印度”,中心是中印度,边界随着古人生活轨迹沿着恒河向东拓展。九分大地的划分方式中,世界中心是须弥山,印度所在的赡部洲在世界的南边。而七分大地的划分方式中,世界中心是印度所在的赡部洲。

阅读《阿闼婆吠陀注》与《广集》等文献记载可知,印度次大陆被分为九个区划。黄道27宿,也分为9组,以对应印度的9个区划。这种九分印度的区划观念,与毗湿奴化身的乌龟翻搅乳海的传说相应。九分印度的中心在恒河谷地的班遮罗(Pañcāla)附近。

在古代印度人的宇宙体系中,他们将印度本土置于世界的南部,即南赡部洲。南赡部洲,又被划为九分婆罗多之地。但是在后期出现的七分大地模型中,印度被置于世界的中心。或许,这种将印度置于世界中心的区划概念,是基于政治考量,而非立足于真实的地理知识。

从上述文献,可知存在多种印度的大地划分体系。它们基于印度的天文地理知识而存在,也从商业贸易道路的拓展中获取知识。喜马拉雅山与东南西三方面的海岸,限制了古代商人、求法僧、旅行者的活动范围。相比于今天的地理学,它们当时对于大地的认识可以说是不够准确和科学的。但是它们仍然留下了遗产,沿用至今的与印度区划观念有关的名字,如婆罗多之地、雅利安之地(Aryavarta)、赡部洲、婆罗多。

印度次大陆的中央位于养育了众多人口的恒河谷地。在古代印度人心里,天下之中或者说世界的中心是须弥山,即当今的喜马拉雅山。当佛教僧侣把这些概念介绍到中国的时候,以河南登封告成为天下之中的传统中国天文官员与之辩论过若干次。在唐代,中国的官员在河南设立了一座周公测影台,以斜面的巧妙设计,将夏至日的日影藏在了台上而没有落到地面上,证明了“洛中无影,天下之中”。

“天地之中”历史建筑群于2010年8月1日在第34届世界遗产大会上,经联合国教科文组织世界遗产委员会批准,被正式列入《世界遗产名录》。该建筑群共包括8处11项历史建筑,其中太室阙、少室阙、启母阙、观星台、嵩岳寺塔是我国首批“国保”。通过阐释“天地之中”与中国古代天文概念和至高无上的皇权的相互作用,以及对这一地区的历史建筑、宗教、艺术的综合影响,才使第二次世界遗产申请得以成功。

印度大地区划概念向古代中国传播的过程中,被接受的仅有“四洲”概念。此项选择由译经的僧人做出,或许是因为它与中国的“四方”“四夷”等概念接近。五分大地的概念清晰明了,简单易懂,有着非印度教的世俗化背景。

中心观对于印度与中国的重要性,或许能归于以下几点:第一,中印两个文明,都是生长在一片跨越了多个时区的广阔土地上的文明。中国以北京为准使用东八区区时作为全国标准时间,最西边的国土晚了三四个小时。印度以东五区区时作为全国标准时间,西边的国土落在了东五区,东边的国土延伸至东六区。正如当年大英帝国的海军需要格林威治的授时服务,中国与印度也需要本土的中央区时。第二,中印两个文明,从古到今都养育着众多的人口,在激烈竞争的环境下,正统成为迫切需要的意识形态产品。第三,持续没有中断的历史,丰富的文献资料,使关于中央和区划的研究复杂化,但同时具有一定的可操作性。总体而言,中心观对于中国和印度两个人口众多、国土广大的地区来说,在保持文化上的凝聚力、维护领土完整等方面具有重要的意义。

(本文原刊《世界历史评论》2021年第4期第101-110页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)