|

西华师范大学图书馆藏《西域地理图说》(以下简称《图说》)是一部记述清乾隆年间新疆史地的重要文献,因其未被官书收录,两百余年来仅以稿本传世,流布未广,故后世皆以《回疆志》为清代南疆史志开山之作。但《回疆志》版本芜杂,底稿难考,且存同书异名或同名异书者,以致后学研究出现舛误。如阮明道校注《图说》时曾与吴丰培《新疆回部志》对照,认为两书史料同源,但内容多不相同。承此论者,马大正、王东平、陈娜、马雪兵、高健等学者均将《图说》视为一部独立志书,却以撰者、年代不详,未深究其书名、版本、递藏等存疑之处。本文通过比勘两书,考辨异同,拟厘清《图说》与《回疆志》的实质关系。

一、《图说》概况

(一)内容梗概

是书为线装稿本,不分卷,无书名(现名据李文田校记)、撰者,亦无序跋、目录等。开本高25.6cm、宽14.6cm,据文中批注阙字判断,是书在收藏过程中天头地脚均有裁切。书内手绘朱色板框,高22.1cm、宽13.9cm,上栏双边,下栏单边,半叶8行,字数不等。书中行文格式独特为左起直行,据字体样式、大小、疏密与每行字数判断,非一人誊抄。其文句既有誊抄者墨笔修改,亦有撰者或后藏者朱、墨两色批校。

是书8册,独立成篇。城村户口记叶尔羌、霍田、阿克素、乌什、库车、哈尔沙尔、辟展和喀什噶尔(以上地名均从是书)等回城所处地势、规制、属村、四至、男妇户口及属村户口,后附11叶满文书写的外夷情形;官职制度记回部伯克职名、职务、军规、刑律、器械与军装,及清廷核定品级的伯克职衔缺数与阿奇木伯克图记;征榷税赋记清廷在各回城额征粮款、土产与贸易抽税、地步租税等规定;市籴钱币记各回城度量衡与钱币旧制、贸易行规及清廷新铸制钱等事宜,绘喀什噶尔等西四城旧制普尔款式图3幅,新铸制钱款式图2幅,东七城旧制普尔款式图2幅,通用制钱款式图2幅;土产时贡记回部花果、树木、菜蔬、药味、禽鸟、牲畜、鳞介、虫蚁、矿产、织物、食用五谷糕糖羹饭等;外夷情形记南疆边外已投诚与未投诚部族城村、头目、农田、牧地与通商概况,详述喀什噶尔、叶尔羌等城交通驿道所涉站哨、里程、山川、柴草、城村、户口、头目、辖地、兵力、田土与物产,及各回城所属卡伦数量、通向、里程等;衣冠服饰记喀什噶尔等回城及霍罕、巴达克山、布哈尔、阿萨尔、哈萨克、温都斯坦等地回人官民、男妇服饰,绘各式衣饰靴帽图18幅;垂古胜迹记《双义诗》《御制平定回部勒铭叶尔奇木之碑》《御制平定回部勒铭伊西洱库尔淖尔之碑》,及各回城异景与先年遗迹。其中,城村户口、土产时贡两册地名、物品汉文名下均标注满文。

(二)收藏流转

是书各册末页均钤“南充师范专科学校图书馆藏”印,据校史应为1956—1958年间入藏,此前确信可考的收藏者主要有三位。据城村户口册书衣所题李文田校记:“光绪十九年(1893)九月,假筱珊编修所收此本。”说明是书时归缪荃孙所有。而全书除衣冠服饰册外,其余7册末页皆钤“袁永慕堂图记”“九钟精舍藏书”两枚朱印。前者长宽均为2.1cm,后者长4.1cm、宽2.7cm。阮明道与马大正断定“九钟精舍”为吴士鉴书室名,并从印色新旧推断吴士鉴为后藏,但未对前者作细考。近年,随着一批稀见私家藏书目录的出版,吴华峰认定“袁永慕堂图记”为清人袁昶藏书印,并提出是书流转顺序为缪荃孙——袁昶——吴士鉴,而马雪兵则认为是袁昶——吴士鉴——缪荃孙一脉,二人意见相左但均未详论。

李文田(1834—1895)字畲光、仲约,号芍农(药农、若农),广东顺德人。咸丰九年(1859)中进士,累任翰林院编修,江苏、浙江、四川乡试主考,江西、顺天学政,官至礼部右侍郎、工部右侍郎。其泰华楼藏书中西北史地文献尤具特色。

缪荃孙(1844—1919),字炎之,又字筱珊(小山),晚号艺风老人,江苏江阴人。同治六年(1867)中举,座师李文田“以目录之学相勖”。光绪二年(1876)中进士,授翰林院编修,后常事编撰校勘。宣统元年(1909),受张之洞邀请,出任京师图书馆监督,因之又被尊为中国近代图书馆之父。

袁昶(1846—1900),原名振蟾,字爽秋(磢秋),又字重黎,号渐西村人,浙江桐庐人。光绪二年进士(1876),为缪荃孙同年,二人交好。光绪二十六年(1900),庚子事变中被祸,与许景澄等四人并称“庚子五大臣”。昭雪后追谥“忠节”。袁昶早年师从刘熙载,潜心经世之学,后尊李文田为师,与之共倡蒙元史地研究,冀有补于清廷外交及边务。曾辑录《卫藏通志》《宁古塔志略》等多部边疆方志,所著《毗邪台山散人日记》中记有大量新疆边事、军务、人事、舆地事宜,其《永慕堂藏书目录》是中国近代重要私藏书目。

吴士鉴(1868—1933),字絅斋(炯斋),号公詧,又号含嘉,别署式溪居士,浙江钱塘(今杭州)人。其父吴庆坻乃缪荃孙世交,故称缪为世伯。光绪十五年(1889),参加乡试,正考官李文田“始告以治舆地之学”。光绪十八年(1892)中进士,袁昶阅其卷“爱才如渴,尤重视余”。后以评骘金石、考订碑板、精研史籍名重一时。梳理李、缪、袁、吴履历,可见四人师承有序、过从甚密,并因旨趣相投形成了以李文田为中心的师友交游圈。1892年,沙俄侵占新疆萨雷阔勒岭以西帕米尔地区,引发士林关切,兵部左侍郎洪钧因编译《中俄交界全图》致误遭弹劾。如此背景下,《图说》流转四人之手自有迹可循。

据缪荃孙《艺风老人日记》,光绪十九年(1893)八月廿一日,“芍师(李文田)还《客舍偶闻》,假《西域地理书》去”。此条与李文田所题校记时间相符。李“惜(是书)不得撰人姓氏”,“据喀什噶尔条原目,有‘地理图说’四字”,“每卷开端必有‘西域’二字”,“特名之曰《西域地理图说》”,“更望(筱珊)考正之”。可知缪荃孙收入是书时,盖因未题书名、撰者,故仅以《西域地理书》称之。而经李文田拟题后,光绪二十一年(1895)三月十九日,汪穰卿借得是书,缪再录已从其名。由于《艺风老人日记》仅记1888年3月至1919年10月诸事,是书何时及如何流入缪手已不可考。值得注意的是,光绪十九年(1893)八月三日记“借子培《佇素楼词》,读讫,选廿一首。又还西域书一函”。此处“西域书”从形制与名称看似为《图说》,若如此则原属似应为沈曾植,但查《海日楼藏书目》并无是书,且此前未见缪荃孙向沈氏借书记录,随后李文田即从缪处借得《图说》。十余日内何以先还再借(或购)继而出借,实有悖常情,因无明确史料支撑,暂且存疑。

另查《永慕堂藏书目录》录有“抄本《西域地理图说》八册一函”,书名、册数、图记皆与是书一致。袁昶倾心新疆边事,曾于沙俄南侵帕米尔之时向缪荃孙索借《西域图志》,后以40金购得该书,足见其有借、购《图说》的充足动机。因《艺风老人日记》于1895年汪穰卿借出《图说》后,再未见借还、赠售记录,而《永慕堂藏书目录》为汪宝翰于光绪丁酉(1897)夏始代编,据此推测袁昶收入是书时间应在1895—1900年。此间,袁昶累任徽宁池太广道道员、江宁布政使,1898年7月迁调入京。缪荃孙恰于1895年辞馆赴鄂修志,次年2月受邀主讲南京钟山书院。空间距离的变化使二人交游更加频密,《艺风老人日记》所载其书信往来、互拜长谈、招饮同席逾半发生在此时,当中不乏数次互赠书籍记录(见表1)。有鉴于此,袁昶获赠《图说》堪称入情入理。

尽管缪荃孙日记为探清《图说》递藏留下了些许蛛丝马迹,但因日记未必面面俱到,甚至多处语焉不详,比如对《图说》的记载均是有借无还,加大了考证难度。关键线索的断档本应以袁昶日记为互补,不幸的是虽然袁昶自“丁卯(1867)春始,无岁不有日记”,“甲戌(1874)服官后”,“每日手书,毕生未尝间断”,但与缪荃孙醉心学术不同,袁昶日记秉持“外征时事,内修实行,时时省察”的理念多叙政事,对“人事应酬非关身心得失者,不记,以省繁冗”,加之庚子国难后家室尽遭拳民焚掠,不仅“戊戌(1898)后三载日记尽遭毁弃”,年亦失两月,现存日记系其子抄录而成,已远非原貌。由此,《图说》流转已无据可查。大概袁昶赴难后,藏书多散佚,是书因缘流入吴士鉴手中。况且吴士鉴于宣统元年(1909)得曲阜出土编钟九器,方自署“九钟精舍”,据此推论吴为后藏应无疑,故马雪兵之断有误。

二、《图说》与《回疆志》的内在联系

(一)西域、回疆与《回疆志》

西域之名起于西汉初,狭义上包括今新疆地区、巴尔喀什湖以东以南地区和帕米尔地区。历史上中原王朝对西域的统治并不连续。乾隆二十二年(1757),清朝平定准噶尔叛乱。二十四年(1759),又平定南疆大小和卓叛乱,西域底定。后西域亦称新疆,清廷设伊犁将军统辖全疆军政事务。

统一后的新疆以天山为界分南北两部,清代称天山南路信仰伊斯兰教的少数民族为“缠回”,亦称“回部”,故统称该地为“回疆”,并设总理回疆事务参赞大臣统辖喀什噶尔、英吉沙尔、叶尔羌、和阗、阿克苏、乌什、库车、喀喇沙尔等南八城。依《图说》所记南八城及哈萨克、布鲁特、乾竺特、霍罕、那木干、安集延、玛尔噶朗、塔什罕、布哈尔、巴达克山、爱乌罕、温都斯坦等外夷史地情形,易使人想到另一部南疆史志——《回疆志》。

《回疆志》,多作苏尔德撰,成书于乾隆三十七年(1772),不仅早于《回疆通志》,也早于《西域闻见录》和《西域图志》。马大正认为,南疆史志当首推是书。尽管未施刊行,却有八千卷楼、博览堂、南屏理、卫聚贤等众多钞本,在国家图书馆(以下简称国图本)、上海图书馆、南京图书馆、黑龙江省图书馆、北京大学图书馆,乃至美国国会图书馆、俄罗斯国立图书馆、英国牛津大学、日本京都大学(内藤文库所藏博览堂本题为《西域回疆志全集》)等均有收藏。传抄中,南屏理曾易名《新疆回部志》(后入《四库未收书辑刊》,以下简称南屏理本),今人吴丰培以此为底本辑入《边疆丛书续编》油印刊行(以下简称吴丰培本),近世又被收入《中国西北文献丛书》《中国边疆史志集成》。另有台北成文书局《中国方志丛书》所收影印本因原本阙卷,版本有待细考。以上,可窥是书递藏流变之复杂。

(二)成书时间前后相接

李文田初记《图说》“乃乾隆初定新疆之时旗人手笔”,后记“盖嘉庆间八旗望族于役西疆者手笔”。两记时间不一,傅平骧以“所述回城多用旧名,反映乾隆二十七、八年间(1762—1763)史实颇多,可断成书时间较早”采信前者,但未框定时限。阮明道则根据《图说》未记乾隆二十九年(1764)布哈尔内附与三十年(1765)乌什叛乱两事,推测应在乾隆二十八至二十九年(1763—1764)写成。

以上判断委实不误,如书中记有乾隆二十六年至二十八年(1761—1763),永贵奏请伯克图记、伯克补放、解京时贡、税赋征榷、设局铸钱、新筑喀什噶尔城诸事。且所记各城俱用旧名,辅以满文,撰者谓:

各部情形大盖如是。但其地名、人名、道路、山河、游牧之名,俱以汉字译记,恐其音韵稍有未给(恰)之处,经久音流,则是半边情事,往涂迷其真迹。今将何部落、某头目、游牧於何等地方,忒(特)具清字,记於篇末。

实际上,平定新疆后,乾隆恃拓地二万里之功,敕修《西域同文志》,“以蒙古、额鲁特、回部三种字合于国语,证以汉字,凡天地山川器物等名用三合切其音,又为注释而疏通之”。意即以满文通音、汉文通义、规范写法,实现“同文之治”。《图说》以满汉双语作记,正合此意。只因《西域同文志》乃乾隆二十八年(1763)初定,《图说》未及勘同,故仍用英阿杂儿、哈尔沙尔、霍田等旧名,而此后各新疆史志再无双语并行者。

较《图说》撰者、年代之混沌,《回疆志》记叙颇详。苏尔德于乾隆三十七年(1772)冬书成作序称:“国家声教所及,幅员之广,振古未有。乾隆丙子(1756)准夷内乱,其属叩关内附我。”“己丑(1769)奉命同副都统福公驻护喀什噶尔”,“有前尚书都统、今大宗伯永公贵与观察使固君世衡编有《回疆志》一书,今考其所载,于时事不无参差,爰就元本再为核实、删繁增略、分门别类以成此书。庶览者有以见圣朝之土宇孔厚,声教无远弗届云”。清晰地交代了修书背景、目的与经过。最关键的是,它透露出早在苏尔德之前,永贵与固世衡已编有一书,而是书普遍认为未见于后世。那么《图说》与《回疆志》同为回疆史志,且成书时间前后相接,可否推定《图说》即苏尔德撰《回疆志》之底本呢?不妨从两者内容加以勘验。

(三)叙述内容承袭沿用

阮明道曾比较《图说》与吴丰培本内容,认为两书详略各异,有一部大致相同,大部多不相同,并以钱法、火滩二条力证两书史料来源一致。这在学界产生了先验影响,尤其是王东平在《图说》与国图本库车、沙雅尔户口勘误中已然寻得两书的继承性线索,但仍归结于史料同源,确属遗憾。殊不知吴丰培所据南屏理本即为删节本,不少内容仅记条目而未详述,静态比较两者异同无助于厘清其关系,现参照国图本作详考。

国家图书馆藏《回疆志》抄本四册,索书号:地610/34.3,四周双边,单黑鱼尾,半叶8行,单行18字。卷首钤“双长生树屋”“善本书”“吴兴杨氏珍藏”“王氏二十八宿研斋秘笈之印”四印,目录钤“百一山房”印,据此可知曾为孙士毅(1720—1796)、王祖询(1869—?)所有。因书中多处提及乾隆四十二年至五十年(1777—1785)事宜,故成书时间较《图说》与南屏理本均晚。

经查,两书除因《图说》“山川图及图右文字”与“教化风俗”部阙载,《回疆志》更替物产名目,新增制禄与邮驿,删减器械军装,而致不可考外,全书约3/4的内容相近甚至相同。因阮明道已就伯克、钱法、刑法等部作比较,此处择城池、户口二例举证。

两书所记城池8座,除乌什因“乾隆三十年(1765)平定逆回,后于原处改筑驻防城一座,开四门,赐名永宁”,余皆相同。如《图说》记喀什噶尔:

喀什噶尔,旧有土城一座,周围约三里七分余,东、西、南、北四门。因城内人居稠密,难以扎营,且不便令官兵与回民杂处,乾隆二十七年,经议政尚书永等奏明,于旧城之西北里许,临河另筑新城一座,周围二里五分余,东、南、西、北设承恩、彰化、抚羌、辟远四门,内盖仓库及官兵住所。城南有教场,筑演武台,规模粗定矣。

国图本记喀什噶尔:

喀什噶尔,旧有土城一座,不方不圆,周围三里七分余,东南二门(南屏理本作“东面二门”),西南二面各一门。因城内房屋稠密,街衢纵横,错乱无章,难以扎营,且官兵不便与回人杂处,是以议政尚书永等于乾隆二十七年奏明,于旧城之西北里许,临河近坎就其地势筑城一座,周围二里五分余,设四门,东曰承恩、西曰抚羌、南曰彰化、北曰辟远。内建仓库、衙署及官兵住屋。城南开平教场,修筑演军台,规模始就,是为新城。嗣于乾隆三十五年经副都统福等复修四城正楼、角楼,筑垣濬濠,及教场演武厅、接官厅,城内敬建万寿宫、关帝庙,添盖仓库、军器库、官兵住房,贸易商民列肆骈居竟同市井。于乾隆三十六年具奏,奉旨赐名徕宁城,既具宫庙之丹陛与城池之严壮,俨然为新疆之一都会矣。

不难看出,两书对规模粗定时喀什噶尔城的记述几乎一致,区别仅在于国图本赓续乾隆三十五(1770)年修扩建与三十六年(1771)赐名之事,可谓是对《图说》的继承与发展。

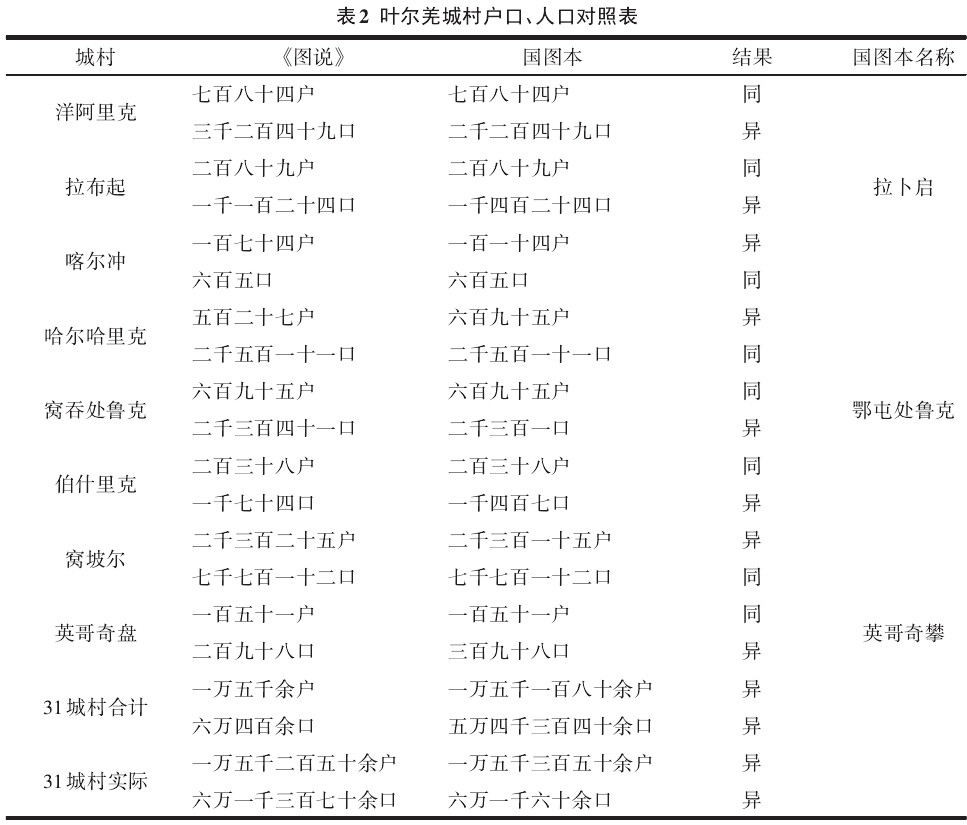

所记户口,因《图说》辟展户口阙载,而国图本将辟展与喀喇沙尔属布古尔、库尔勒两城户口合计,故无法比较。另乌什因乾隆三十年(1765)叛乱,诛之尽绝,“于三十一年(1766)经参赞大臣永奏明,从喀什噶尔、叶尔羌等各回城移驻回民七百八户,男妇大小共二千三百六十七口”,致三城户口产生变动。在排除个别误抄状况后,和阗、阿克苏、库车户口相同。需要明确的是,叶尔羌属城村31处,两书户口相同28处,仅3地不同,人口相同26处,仅5地不同(见表2)。

国图本所不同者,如洋阿里克、英哥奇攀人口或为笔误,哈尔哈里克户口或抄为窝吞处鲁克之数。整体从两书合计与核校后实际数字看,《图说》更为准确,而国图本误差较大。问题在于,为何历经新疆底定近20年盛世,且在叶尔羌向乌什大批移民的前提下,一向以多生育为荣的回部户口竟然不变,明显有悖书中“回户渐多”之记述。这恐非“史料一致”所能解释,更可能的原因应是:国图本直接源自《图说》。

(四)文字表述近乎雷同

《图说》与国图本成书时间相差约20年,时移事易,出现差异理所当然,但经目验这种差异多体现在赋额等数字变化上,论及叙事体例与文字表述,两书仍保持了高度一致。如《图说》记喀什噶尔放军饷之项:

布拉呢敦等叛逆案内,入官四百巴特吗籽种所种之地。迈拉木等叛逆案内,入官壹百陆拾伍巴特吗籽种所种之地。续经查出,岳普尔湖地方,随同迈拉木叛逆贼人案内,入官叁拾伍巴特吗籽种所种之地。此等地亩,系令回人歇壹种壹,俟收割后,量其年景丰薄酌定分数,减半收粮,并无确数,亦无色样,唯视其所种者收之。

国图本记为:

布拉呢敦等叛逆入官四百巴特满籽种之地。迈拉木等叛逆案内,入官一百六十五巴特满籽种之地。续经查出,岳普尔湖地方,随同迈拉木叛逆贼人案内,入官三十五巴特满籽种之地。又逆犯伊什罕阿布都里也木入官熟地二十巴特满六噶尔布尔二察拉克籽种之地。三共平分粮七百三十四巴特满四噶尔布尔。

据《清实录》记,喀什噶尔伊什罕伯克阿布都里也木(阿布都喇伊木)逆案发生于乾隆二十九年(1764)。《图说》未记此条可进一步界定其成书时间下限,而国图本在收入此条后,合布拉呢敦、迈拉木、岳普尔湖等案实为四条,但此处仍记“三共”,亦可佐证其对《图说》的承袭。

《图说》记叶尔羌进贡黄金:

原定每年额交纳黄金只肆拾两,于乾隆贰拾陆年,续经投诚之旧属叶尔羌辖名乾竺特地方回人,情愿照旧按年交纳黄金壹两伍钱。该属沙尔湖尔地方,壹年交纳黄金贰拾贰两伍钱。叁共陆拾肆两。

国图本记为:

原定每年额交黄金四十两,于乾隆二十六年,续经投诚叶尔羌所属乾竺特地方回人,情愿照旧每年交纳黄金一两五钱。该属沙尔笏尔地方,每年交纳黄金二十二两五钱。三分共六十四两。

国图本在外夷部另记,“沙尔笏尔每年贡黄金二十七两七钱”。而据《大清会典事例》,叶尔羌“岁贡黄金六十七两七钱”,乾隆二十四年(1759)定叶尔羌交“金子四十两”,二十五年(1760)奏准加增“岁贡黄金二十七两七钱”,“所属之沙尔呼尔回子二百户,自二十五年(1760)起每户交金子一钱,共交金子二十两”。显然,国图本所述与《图说》重合,其后记贡额参照《会典》似误,应非沙尔笏尔一地之属。

《图说》与国图本这种文字表述的高度雷同普见各卷,后者甚至继承了前者不少讹字。如阮明道谓“史书均作‘阿克苏’,独《图说》作‘阿克素’”,此论虽略显偏颇,但亦不无道理。遍览《西域图志》《平定准噶尔方略》《西域闻见录》等官私史志,唯乾隆朝《清实录》于190卷阿克苏记录中仅第六七八卷一条记为“阿克素”。而《回疆志》不仅在南屏理本火滩条现“阿克素”,八千卷楼本均作“阿克素”,国图本亦是除卷三官制外通篇作“阿克素”。另外,两书所载御制诗中,《图说》将“献馘”误作“献䤋”,将“卒蒇事”误作“卒 事”,国图本均同误。若单以内容重复尚不能断定继承性,那文字表述和叙事手法的高度一致则更无法用“史料一致”作托词,更大的可能应是国图本因袭《图说》。 事”,国图本均同误。若单以内容重复尚不能断定继承性,那文字表述和叙事手法的高度一致则更无法用“史料一致”作托词,更大的可能应是国图本因袭《图说》。

三、余论

颇值一提的是,李文田借得缪荃孙藏《图说》曾抄录一份。据抄录本光绪甲午(1894)二月十九日李文田题记:

光绪癸巳年,假钞此册于缪小山编修。及秋冬间,按试定州讫,观定州王氏藏书,借得《回疆志》四卷钞之,方知此书乃苏尔德《回疆志》之蓝本。本亦名《回疆志》,乃礼部尚书永贵参赞彼土时所撰也。书作于乾隆己卯,草创未成。及苏尔德同副都统福森布驻护喀什噶尔,乃据此本重改定之,仍名《回疆志》四卷云。

该论断实际揭示了《图说》不为人知的另一重身份,即《回疆志》之底本。这或许是缪荃孙在《艺风藏书记》中编入《回疆志》四卷一条后,未再录入《图说》之由。但因不久李文田去世,其后人将藏书或售或赠。抄录本几经转手,流入美国哈佛大学燕京图书馆,从此淡出国内学术视野,导致学界在研究《图说》与《回疆志》时产生诸多困惑。直至2013年《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中国旧方志目录》出版后,才由王耀、吴华峰重拾线索并作蠡测。本文顺此弦脉,详尽考辨《图说》与《回疆志》因袭承续,以为前人补遗、续貂之作,至于《回疆志》的成书演变及价值影响拟另文叙之。

(本文原刊《新疆大学学报》哲学社会科学版2023年第3期第99—105页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)