|

在马克思主义指导下的社会运动以及工会组织产生之前,“社会与政治抗争”(contestation sociale et politique)的含义是什么?这是一个复杂的问题,很早以来就使欧洲与欧洲之外的历史学家之间产生了分歧。在这样的背景下,补充气候这样一个参数,把它视为引发抗争的一个因素,难免会引发另一场学术论争。实际上,1960年至2000年间出版的相关学术著作只把气候当作次要的参数,倾向于将财政、物价上涨以及16世纪以来欧洲现代国家建构中出现的中央集权作为更重要的杠杆。这样一种悖论应引起历史学家的思考,因为近年来联合国政府间气候变化专家小组提交的报告不断强调气候变化在加剧世界范围内社会和军事冲突方面扮演的角色。

探讨欧洲的抗争问题,我们首先需要回到语义学,以便准确把握档案中经常出现的“反叛”(séditions)、“骚乱”(émeutes)、“造反”(révoltes)等词语的含义。这些术语也经常出现在搅动历史学家群体长达数十年的论战中。然后,我们将通过回顾已出版的学术著作,探讨在气候背景与大众骚动之间建立明显的因果联系是否贴切。最后,本文将分析18、19世纪欧洲因气候问题引起的多次民众反抗,探讨重大历史危机的深层机制以及妇女在这些事件中扮演的角色。

一、“长时段”中的历史语义学与论争

自20世纪六七十年代以来,民众造反激发了欧洲历史学家的研究兴趣,也引发了激烈的争辩。

1.17、18世纪描述抗争的词汇

在法国旧制度时期的档案中,有一套极其丰富的词汇被用来指代失序的现象。一个事件可以被称作“反叛”或“造反”,也可以被称作“民众骚动”(émotion populaire)或“骚乱”。这些词汇大都出自中产阶级或骑警队成员的日记以及各地总督的信函,也被旧制度时期的一些词典收录其中,我们通过里什莱、弗吕蒂埃分别编纂的词典及狄德罗与达朗贝尔主编的《百科全书》来进行分析。

“骚动”一词常出现在官方史料中。里什莱将其释义为“动乱”(trouble)、“反叛”。弗吕蒂埃词典里的释义与之相同,但做了一点补充,指出“民众骚动”很危险,因为人民对社会有怒气。两本词典都强调“骚动”是暂时性行为,类似于医学上的“发烧”(fièvre)(暗指百姓发烧了),因此必须快速救助,防止病情恶化。镇压自然是应对“骚动”的良策。

在弗吕蒂埃的词典里,“反叛”的含义与“骚动”没有明显的区别,反叛就是民众骚动,是针对王权或市镇官员的造反。但我们发现“反叛”的定义更明确,意指发生了反对当局的造反。在里什莱的词典里,“反叛”指“人民反对被施加的义务的暴动”。我们还需要注意另一个方面,如果“反叛”是指人民反对当局或反对被施加的义务,那么它与“骚动”的紧密联系意味着所有反对当局的造反都是不经思考的,都是难以预料的,类似于一场“发烧”,有必要用惩罚来退烧,以便“平息反叛,扑灭反叛”。但我们发现,到18世纪,狄德罗和达朗贝尔编纂的《百科全书》对“骚动”与“反叛”的认知发生了重要变化。在这本词典的定义里,“骚动”与“反叛”不是针对当局自发的、易动感情的、无法预料的示威,相反,它们可能是正义之举,是对“专制、重税……以及食物昂贵”的回应。可见,狄德罗和达朗贝尔的《百科全书》渗透了启蒙精神,认为人民对暴君苛政的失望是“造反”的主要原因。

“骚乱”一词,英文是Riot,德文是Aufstand,在近代史料中经常出现,用于形容突发的事件。18世纪西方国家的词典基本上都认为“骚乱”与“骚动”和“反叛”的含义类似。1755年英国学者塞缪尔·约翰逊的《英语语言词典》把“骚乱”解释为骚动(tumult)、起义、民众混乱(popular commotion)和喧闹(uproar)。德语词典《知识与艺术大百科》把“骚乱”定义为“一个城市或一个国家发生反政府叛乱和不服从君主的领导”。

“叛乱”具有更强烈的政治含义。弗吕蒂埃词典将其定义为封臣对领主或臣民对君主的背叛。英国的词典将其定义为因不愿意服从君主而发生的暴动(soulèvement),例如1745年苏格兰人反对英国君主的叛乱。法国或英国的词典均认为“叛乱”是反对君主的暴动,是深思熟虑的自发行为。

总而言之,17、18世纪欧洲国家的词典对指代社会抗争的相关词汇的定义表明,秩序问题引发了当时精英群体的广泛关注。他们深知这些群众现象具有颠覆性,因此在反复思考如何命名失序和抗争行为,如何预防社会动荡。18世纪的词典更为强调民众反抗政府是正当的、深思熟虑的行为,关于抗争的动因,偶尔会提及食物短缺,但气候原因从未被提及。

2.历史学家的争辩及其使用的概念

1948年,前苏联学者波尔什涅夫研究1623—1648年法国民众暴动的著作出版,其法文版于1963年出版。他根据马克思主义的阶级斗争理论分析这一时期的农民和市民暴动,引发了与法国历史学家罗兰·穆尼埃的激烈论战,后者坚持认为17世纪的法国还是一个等级社会,不可能出现阶级斗争。两位学者的论争激发出一批探讨这个主题的研究成果,历史学者们也将抗争事件分为各种类型,进行各种定义。

1988年,法国举办的一场以“造反与社会”为主题的研讨会,强调不能再从政治视角把造反、骚乱及其他反叛看作未完成的革命,反之,应该把它们看成一种社会现象,既表明社会秩序的断裂,也是调节社会的因素。由此,历史学者们认为,法国旧制度时期的词典和著作把社会运动简化为反对当局的暴动,是对这一纷繁复杂的社会现象的简化。伊夫-马里·贝尔塞最先总结了这些社会现象的特征,给出了一种定义。他认为,只要若干不同社区的民众带着武器聚集到一起,且聚集的时间超过一天,就达到了“造反”的标准。当然,历史学界并不都赞成这一标准。后来的一些著作对标准进行了细化,并对贝尔塞的一些观点提出了质疑。有学者认为,贝尔塞把不超过一天的抗争事件排除在外,这种定义简化了历史事实,没有通盘考虑这种现象。马德琳·富瓦西就指出,很多抗争事件在不到一天的时间内就结束了。

让·尼古拉的著作《法兰西叛乱》主张降低抗争运动的标准,只要引发镇压或采取商讨的解决方案,只要在集体记忆中留存,都算社会抗争,都可以称作“大众运动”(mouvements populaires)。

让·尼古拉还精确地指出,只要有不是来自同一个家庭的4个以上的人聚在一起,采取肢体动作或言辞反对政治、宗教或经济权力的代表人物,或者攻击财产、建筑、家具及各种象征这些权力的符号,就算是达到了集体暴力的标准。但一些历史学者认为暴力不是大众运动的指征,德国学者布里克勒、乌尔布里希和比布罗伊尔主张将非暴力事件纳入抗争运动中研究。他们认为,和平的抗议和抗争与拿着武器的具有暴力色彩的“大众运动”没有根本区别。

本文采取让·尼古拉对社会抗争的宽泛界定标准,探讨以生计骚乱为主体的社会抗争与气候波动的关系。同时也受上述德国学者的启发,并不纠结于社会抗争的暴力特征。

二、气候引发社会抗争?

气候史奠基人勒华拉杜里拒绝承认1789年法国大革命爆发前气象状况与社会背景之间存在直接关联,但他并没有否认气候问题使群众产生不满情绪。的确,在1788年7月到1789年7月13日这一关键时期,整个法兰西王国都爆发了食物骚乱。近年来,国际学术界涌现了十余项研究,通常是由地理学家和气象学家做出的,旨在确定14—19世纪小冰河期的气候波动是否对欧洲历史上的冲突(战争、骚乱、造反、迫害)起了推动作用。该研究趋势受到一些国际机构的推动。例如,联合国政府间气候变化专门委员会试图通过考察气候变化对过去社会的影响,确切地了解几十年来的人类世所造成的气候变暖及其后果。

与此同时,不同学科领域的众多研究想尽力探究气候变化是否影响了欧洲历史。上述研究均是在联合国政府间气候变化专门委员会的建议和指导下进行的,所形成的报告强调冲突会在未来增多,这与人类世和地球变暖有关。历史学家群体像勒华拉杜里那样或者就是因为他,很长时期不愿意把气候作为人类社会演进的因素,这种情况在法国一直存在。尽管如此,古气候学和历史气候学还是按年代顺序提供了长系列的数据,为探讨气候波动与人类历史的联系提供了便利,如果再借助年鉴学派所推崇的计量方法,这样的研究就更可行了。

1.气候的社会经济影响

在小冰河期,气候在全球范围内发生了变化,其幅度可与20世纪60年代以来我们经历的气候变化相比拟。在此期间,地球上大部分地区的冰川一直在扩展,冰舌不断变动,直到把阿尔卑斯山脚下一些村庄淹没,法国沙莫尼(Chamonix)村和阿让蒂耶尔(Argentière)村就遭受了这样的厄运。小冰河期是具有同时性的全球现象,但不排除在一些地区存在显著差异。学术界把阿尔卑斯山冰川的扩展高峰分为三个时期:第一次高峰出现在1385年,第二次是17世纪中期,第三次是1860年。

小冰河期的多雨和寒冷两种天气状况对中西欧农业最为有害。收获时节,如果接连几天下雨就会使谷粒发霉,容易被谷象啮食。寒冷的天气会影响谷物种植和生长。凭借今天农业气象学的分析,我们得知谷物的产量与4月份是否吸收了充足的热量和水分有关。

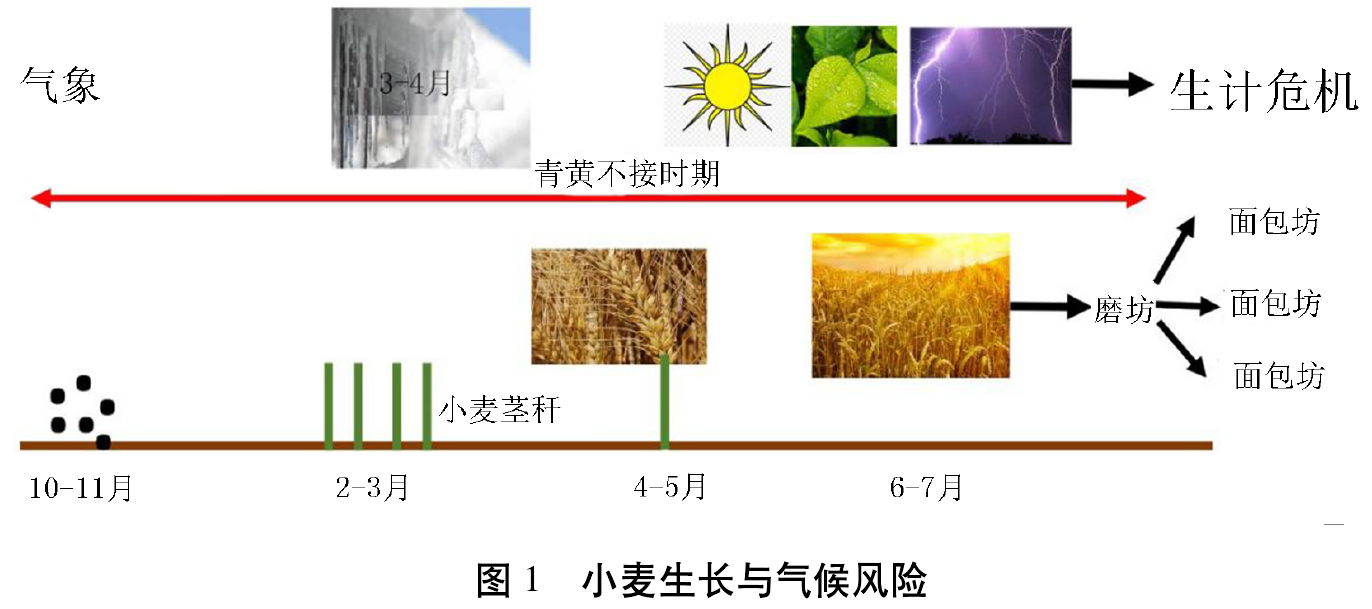

我们可以通过观察小麦与黑麦的生长周期,更好地理解生计危机现象。在近代欧洲,小麦10—11月播种,冬末出苗,四五月间抽穗,7月15日左右成熟。然后要花些时间收割谷物,再把它们运到磨坊。最终,谷物被磨成面粉,运到面包坊烤制面包。

一般来说,在一年中的两段时期会产生气候风险:(1)3—4月,麦田受淹,迟到的寒潮让润湿的土壤结冰,那时已经长出麦茎。(2)6月,收获前,潮湿和热量灼伤了谷物,破坏了麦穗。

还有一种气候风险完全无法预料,收获前的暴风雨会使麦子倒伏。人们最担心的就是“青黄不接”(soudure)时,也就是人们吃完陈谷尚未收获新谷时。集市上,谷价瞬间上涨,法国人称之为“高价”(cherté)。骚乱与造反就在这时爆发。

气候状况对牧场和饲料生产、动物蛋白质(乳制品和肉类)的产量也会产生各种影响。在欧洲北部和中部,漫长的冬天往往会导致春天的延迟,积雪长期覆盖,家畜吃不上鲜草,鲜奶产量下降,家畜死亡增加。此外,寒冷通常会造成小麦的收获期延迟,这样小麦被收割后,家畜在麦田放牧的时间就缩短了。在瑞士,人们估计16世纪末极端严寒的时期,阿尔卑斯山牧场产奶量下降了至少一半。另外,小冰河期极端严寒的冬天导致欧洲大部分地区牲畜的死亡增加。而爱尔兰却从更温和的海洋气候中获益,保障了民众的食物供应。

2.评估气候与社会动乱的关联

考察历史上气候变化对社会政治变化的影响,需要深刻研究社会经济、政治与社会状况。

杰弗里·帕克确认17世纪不利的气候条件与欧洲大部分地区出现的政治与人口危机之间有因果关系。虽然极高的死亡率并不必然源自气候对农作物的直接影响。但是,欧洲的高死亡率确实是由恶劣的气候、粮食的短缺、持续的武装冲突以及战争花费造成的财政负担这些不利因素所共同造成的。这些因素聚集到一起——气候只是其中的一个因素——引发了不同形式的社会政治危机,甚至在某些情况下造成了社会动荡。

最近的相关研究,尤其是中国学者(通常说是地理学家)做出的研究,依据复杂的数学模型,统计气候状况与冲突数量的关联,探讨气候变化与各种性质的暴力频率的关系。他们认为,由于粮食短缺,不利的气候状况增加了暴力的频率,造成社会不稳定,为了争夺资源进行的暴力竞争也随之增多。

杰弗里·帕克认为,17世纪欧洲的气候状况不利于粮食生产,与武装造反有直接关联。他认为,气候问题造成可用食物减少,当时正处于强烈的社会不满出现和连绵的战争进行之时。战争对财政造成压力,而人均所能获取的资源则持续减少,这种矛盾通过社会冲突反映出来。社会冲突能转化成造反,甚或大规模的叛乱,引发了政治和社会动荡。但其他学者坚决反对帕克的立场,他们举出了一些反例,同样有科学方法支撑。他们不无道理地强调,很难在寒冷的气候状况与武装冲突之间建立不可置疑的因果联系,尽管气候状况与微小冲突诸如食物骚乱之间的关联较容易确立。一些研究甚至表明,1500—1817年间尤其是18世纪,英格兰的气温和食物骚乱之间存在负相关关系。如今,学术界基本上都同意,气候与饥荒、健康与人口间存在着相对明晰的关系。相反,气候与其他因素也就是说气候与经济和政治变化、移民和武装冲突之间的因果关系并不明晰。因此,我们认为,不能把气候作为解释社会政治现象的单一原因。不过这一论断仅适用于小冰河期气候的剧烈波动,专家们已经用复杂的数学模型比较了长时段里的历史事件系列与小冰河期气候剧烈波动的关系。

那么,什么是极端气候?它们对抗争事件有什么影响?迄今为止,尚没有学者从这个视角进行研究,这是因为缺少气候异常(aléas)的资料系列。气候异常一般都是突然爆发,具有破坏力,对社会产生了极其有害的影响。本文拟从这个视角出发,以法国为例展开论述。我们掌握了法国过去500年基本连贯的大量数据,让·尼古拉著作梳理出的年表也可提供借鉴,他整理了国家、警察和司法机构的档案,统计出1661—1789年间法国发生了8528起抗争事件。这些事件成为司法诉讼的对象,表明同时代人已感受到事件的严重性。

图2向我们展示了什么?首先,1660—1690年,法国相对平静,社会不满较少。其次,1694—1695年、1709—1710年、1755—1765年、1775—1776年是社会愤怒的4个高峰期。再次,1788年后社会的不满情绪又开始急剧增加。当然,骚乱和造反与国王专制引发的政治事件、警察的滥用职权和社会不平等问题紧密相关。然而,我们可以观察到,这些暴力的高峰时段与气候史家熟知的气候事件尤其小冰河期的极端气候事件紧密关联。

实际上,第一个高峰与欧洲一场重要的气候危机巧合,法国历史学家马塞尔·拉希韦对此进行了精湛的研究。1693年和1694年的春天极其多雨、凉爽,欧洲的小麦收成很不好,酿成了可怕的饥荒,伤寒症等疫病也肆虐起来。民众频频造反,这一混乱局势因法国与奥格斯堡同盟之间进行的战争而加剧。拉希韦估算,这场气候危机在法国造成130万人死亡。

第二个高峰对应的是1709年欧洲著名的“大寒冬”(grandhiver),欧洲大陆因此死了数百万人。这场长达数月的可怕的寒潮席卷了法国及其邻国,巴黎和凡尔赛的气温降至零下20摄氏度,国王玻璃瓶里的葡萄酒都结冰了。就像1693—1694年那样,寒冷和潮湿的天气持续到1710年春天,谷物的收成又一次很糟糕,人们忍饥挨饿,反对面包价格上涨的造反此起彼伏。妇女尤其国王卫兵的妻子们,在食物骚乱的发动中扮演了极其重要的角色,并引领了骚乱的走向。

第三个高峰出现在1776—1778年。1776年冬天是欧洲历史上的寒冬之一。巴黎气温低至零下19摄氏度,塞纳河、北海与芒什海峡都结冰了。在巴黎,国王政府和市政府不能再为居民提供小麦,便首次从意大利进口了大米,分发给百姓。不幸的是,人们不知大米为何物,不知该如何食用。为此,市政府在大街上张贴布告,传授烹饪大米的方法。

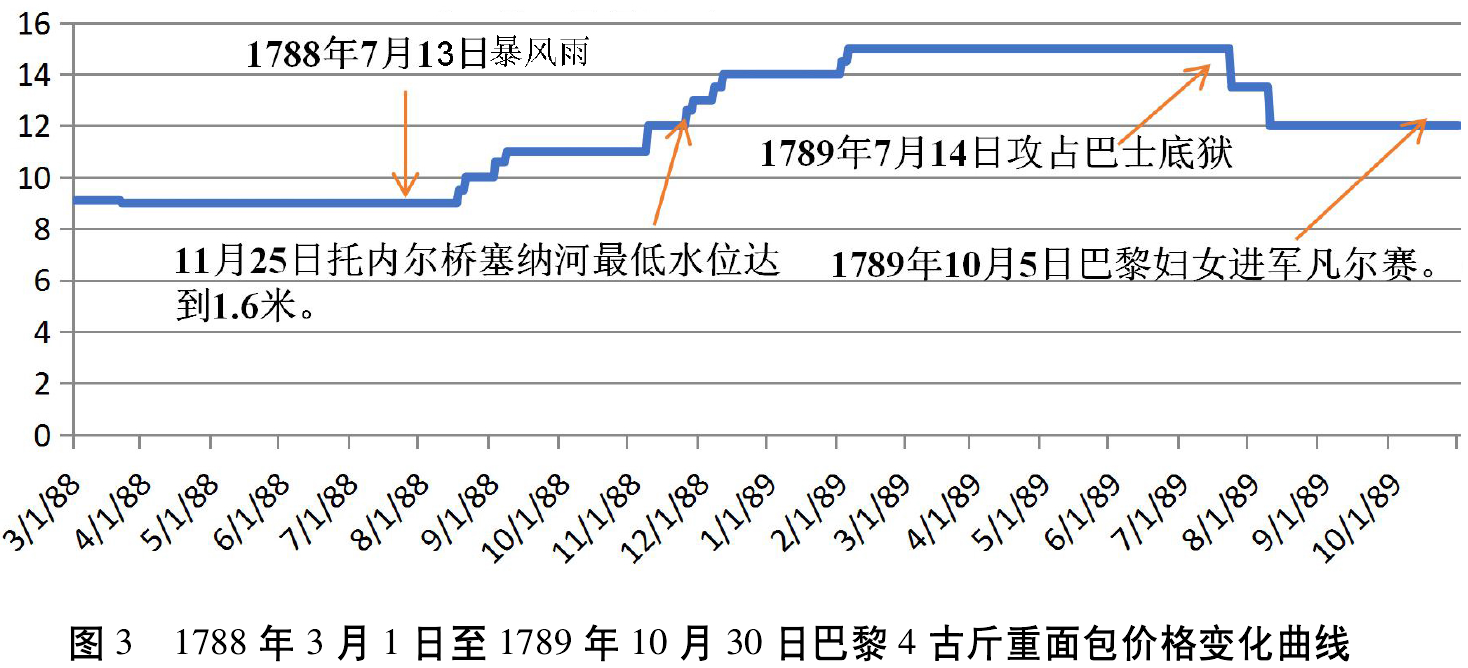

第四个高潮出现在法国大革命时期。在这个具体的案例中,大多数历史学家承认,政治动机很重要。然而,我们新近的研究指出,发生在1789年5月、7月14日和10月5日的骚乱,碰巧都是面包价格最高的时候。面包价格持续高涨是由1788年极其糟糕的气象条件所造成的。这一年夏天,一场暴风雨影响了法国北部绝大多数的谷物收成。与此同时,极端干旱的天气席卷了法国,乃至到了1788年11月,没有小麦和木材供给巴黎,而这两样东西对于烧饭和取暖必不可少。因此,社会和政治空气在1789年春紧张起来。就是在这时,法国发生了骚乱。

三、起义的气候原因以及妇女角色

1.1709年“大寒冬”期间的骚乱与反叛

“我认为这次冰冻是人们记忆中从未经历过的!”英国人威廉·德埃姆(William Dehram)是英国阿普敏斯特(Upminster,位于伦敦东部)的牧师和气象学家,他用还不算太夸张的语言形容1709年冬天。因为通常来说,英国人称之为“大冰冻”(Great Frost),法国人称之为“大寒冬”(Grandhiver),而德语国家的人称之为“大冬天”(Grosse Winter)。这些称呼表明,1709年的寒冬在欧洲历史上留下了很深的印记。

欧洲众多观察者详细记录了1709年1月温度下降的情况,尤其是法国医生路易·莫兰(Louis Morin)、英国人威廉·德埃姆和意大利人乔瓦尼·波莱尼(Giovani Poleni),他们为后世的历史学家们留下了连续数日测量所得到的完善数据。如果据此重建那段时间的气温变化轨迹,就会发现这场灾难性的寒冷天气是出人意料地突袭而至。因为在圣诞节和1月5日,气温都在9摄氏度和11摄氏度之间,相当温和。

由此,我们可以理解1709年1月5日到6日的夜晚出现冰冻天气时,欧洲人所表现出的惊愕之情,后世称之为“国王之夜”(Nuit des Rois)。仅仅几个小时,欧洲大陆已是冰天雪地。这场冰川闪电战在法国各地的转战呈现出以下方式:里尔在1月5日晚9点最先变冷,法兰西岛半夜陷入极地天气。次日早上6点,从东部的弗朗什-孔泰到西部的诺曼底,均笼罩在寒冷的天气下。反气旋袭击了南部,下午寒潮已经到达普罗旺斯,冰雪毁坏了正结着果实的橄榄树。1月7日凌晨3点,西南部也遭遇了寒潮的侵袭。到上午,几乎整个法国都被冰雪所覆盖。

我们应该在小冰河期的背景下,去理解1709年的“大寒冬”。借助于蒙德极小期的概念,我们知道小冰河期在此时达到了顶峰。1690—1700年的冬天都很寒冷,但其他季节并不都是这样,一些夏季很炎热甚至酷热,如1707年、1711年和1719年夏季皆是如此。实际上,法国真正的寒潮出现在1709年1月6日到25日之间,持续了19天,致使平均气温下降到零下9.5摄氏度。1月13日,法兰西岛的平均气温低至零下14.5摄氏度。1709年1月,法国的平均气温是零下3.4摄氏度,而德国柏林的平均气温是零下13.2摄氏度。

1709年1月末,巴黎的气温逐渐回暖,一般能上升到5摄氏度,冬天的威力减弱了。但直到冬末,仍会出现低温天气,虽然冷得不那么厉害,但如果出现在二三月,就会对欧洲社会的影响更大。这一时期往往是积雪开始融化,雪水被土地吸收,小麦开始分蘖,露出根部的小麦浸泡在饱含水分的土里。天气寒冷,非常不利于小麦生长。而如果寒潮出现在1月之前,积雪还能对麦苗起到保护作用,反而不会造成多大损失。1709年食物危机就是由3月仍在持续的寒冷天气所造成的,进而引发了面包价格蹿升。4月到8月,法国有63万人因饥荒而丧生。

巴黎集市常常是骚乱发生的场地,妇女总是在寻找面包的反叛运动中扮演重要角色。巴黎人知道王国和法兰西岛遭受了不正常气候的侵袭,河水结冰,运输谷物的船只无法行驶,水力磨坊也不能正常运转。因此,他们认为1月面包价格上涨符合逻辑。但3月河流已经解冻,冰雪已经融化,妇女们就不能接受面包价格继续上涨了。于是,自3月初起,她们给国王的儿子大王太子(Grand Dauphin)写了一封申诉书,希望他能采取介入措施,降低面包价格。国王政府焦虑不安,便派人分发面包,使面包价格有所下降。但相关措施不够充分,大概一个月后,也就是4月6日,又出现了骚动。妇女再次成为骚乱的先锋,但这里主要是指法兰西卫队(Gardes-françaises)卫兵的妻子们。这个精锐军团创建于1563年,旨在保护国王,保卫王宫,服务巴黎。然而,在1709年4月6日这一天,格列夫广场(Place de Grève)这一巴黎民众的圣地,却张贴了煽动性标语,号召人们去弑君。动乱一直持续到5月初,群众定期聚集到面包坊前和集市上,妇女在这些叛乱行为中扮演了主要角色。大王太子也付出了代价,他于4月30日启程去巴黎歌剧院时,被一群怒气冲冲的妇女拦住,只好扔下钱才得以脱身。国王驻地凡尔赛的形势也不好,国王能听到人们在他窗户下面叫喊。为了对付这些抗争运动,需要调动法兰西卫队的两个军团(约3600名卫兵)和瑞士卫队的一个营(约1000名卫兵)。

实际上,抗争在外省更为激烈。法国卢瓦尔河中段河谷是王国的战略要地,能保证与大西洋和巴黎的交通。1709年春天,这里爆发了激烈的骚乱。在奥尔良,4月4日,妇女们抢劫了一辆运载小麦的双轮马车,然后聚集起来走到港口,又劫持了几艘向多菲内省运送小麦的船只。带头闹事的妇女被逮捕后向调查者声明,她们已经几天没有吃东西了,采取暴力手段就是因为饥饿。港口城市的民众一般都是以这样的方式加入反对小麦价格上涨的抗争运动。在鲁昂,7月3日和4日,数千名反叛者行动起来,其中有不少纺织工人。在这里,黑面包价格超过了每古斤两苏,工人们便去找总督问责。

法国南部的骚乱早在2月初就出现了。奥朗日和普罗旺斯的人们抵制谷物运到外地,便把车辆抢劫一空。骚乱在两个月内持续增多,于4月7日在马赛达到顶峰。面包师借口因没有面粉而不再烤制面包,马赛人便袭击了面包坊,抢走面包,指责市镇长官是靠谷物贸易发了财的投机者。约2000人参加了这场骚乱,政府被迫把存储在军队仓库的小麦调出来分发给百姓。4月14日普罗旺斯的埃克斯(Aix-en-Provence)出现了骚乱,然后波及整个普罗旺斯和朗格多克。这种情况下,只有军队大规模介入,才能维护秩序。

怎么分析这些如火如荼的社会运动呢?首先,我们注意到,引发民众造反的并不是缺少谷物或价格上涨,而是谷物的价格超出了老百姓的购买力;他们的购买力又因失业而再度降低。因此,骚乱所揭示的不只是经济危机,而是社会危机。不仅普通工人,大批工匠和农民也养活不了家人。在这样一种情势下,超越于团体利益和个人利益的各种斗争汇聚起来。

2.法国大革命:气候之子?

如果有一个史学史问题在历史学家那里是禁忌的话,就是气象在1789年革命爆发中所扮演的角色。虽然气候不是引发革命的单一原因,但英语世界的科学家和媒体总是想证明1783年拉基(Laki)火山爆发或1789年寒冬对掀起革命事件有决定性影响。不过,丰富的档案史料还是为我们提供了重新评估气候对大革命影响的机会。我们不仅有巴黎书商哈迪或拉罗谢尔商人兰贝茨(Lambertz)的日记,还有市镇决议、报刊或王家医学会和王家科学院的观测记录。这数千份档案有助于我们探究1788年春天到1789年10月间一系列极端气候事件背后的逻辑链条。

第一波极端气候事件开始于1788年春天。巴黎书商哈迪以及巴黎和里昂的城市当局都谈到塞纳河和罗纳河在3月份达到了历史最低水位,到秋天又进一步降低。巴黎的市镇长官担忧装载小麦和木材的帆船不能够供给卢维埃岛(l’Ile Louviers)、格列夫以及圣尼古拉港口,因为“河里没有足够的水让船航行”。在罗纳—阿尔卑斯(Rhône-Alpes)地区也出现了同样的状况,天气干旱。据记载,11月30日这天,有人徒步穿过圣朗贝(St-Rambert)和巴伯岛(l’Ile Barbe)之间的索恩河,鞋却没湿。12月,官员禁止面粉运出里昂,担心缺少面包。

第二波极端气候事件危及农业。1788年7月特别热,出现了暴风雨天气,王国大多数谷物产区受灾,其中最先受害的是中部地区。7月5日的里昂,暴风雨从奥弗涅山区袭来,毁坏了地里的农作物。7月13日,普瓦图(Poitou)、图赖讷(Touraine)、法兰西岛、皮卡第、佛兰德尔都先后遭到暴风雨的袭击,暴风雨还夹杂着冰雹,砸坏了小麦和葡萄树。小麦受灾的情况一出现,面包的价格便随之上涨,而集市上的“垄断者”又起到了推波助澜的作用。

自8月17日起,有传言说布列塔尼人惩罚了一个“垄断者”,然后阻止小麦运到省外。8月21日,鲁昂人发动了暴动,该地圣奥诺雷(St-Honoré)郊区的民众举行示威。国王政府别无他策,只好仓促地在街里安置巡逻队。这一年秋天出奇地炎热和干燥。11月13日,巴黎书商哈迪抱怨6个星期没有下过“一丁点儿”雨,塞纳河水位在托内尔桥(Tournelle)的测量点已经降到19厘米,而一般年份都是1.6米。河流降至最低水位,导致船只不能通行,小麦和取火用的木材也运不进来,人心惶惶。面包价格持续上升,巴黎人又带头发动骚动,他们说要去“放把火把凡尔赛烧个精光”。

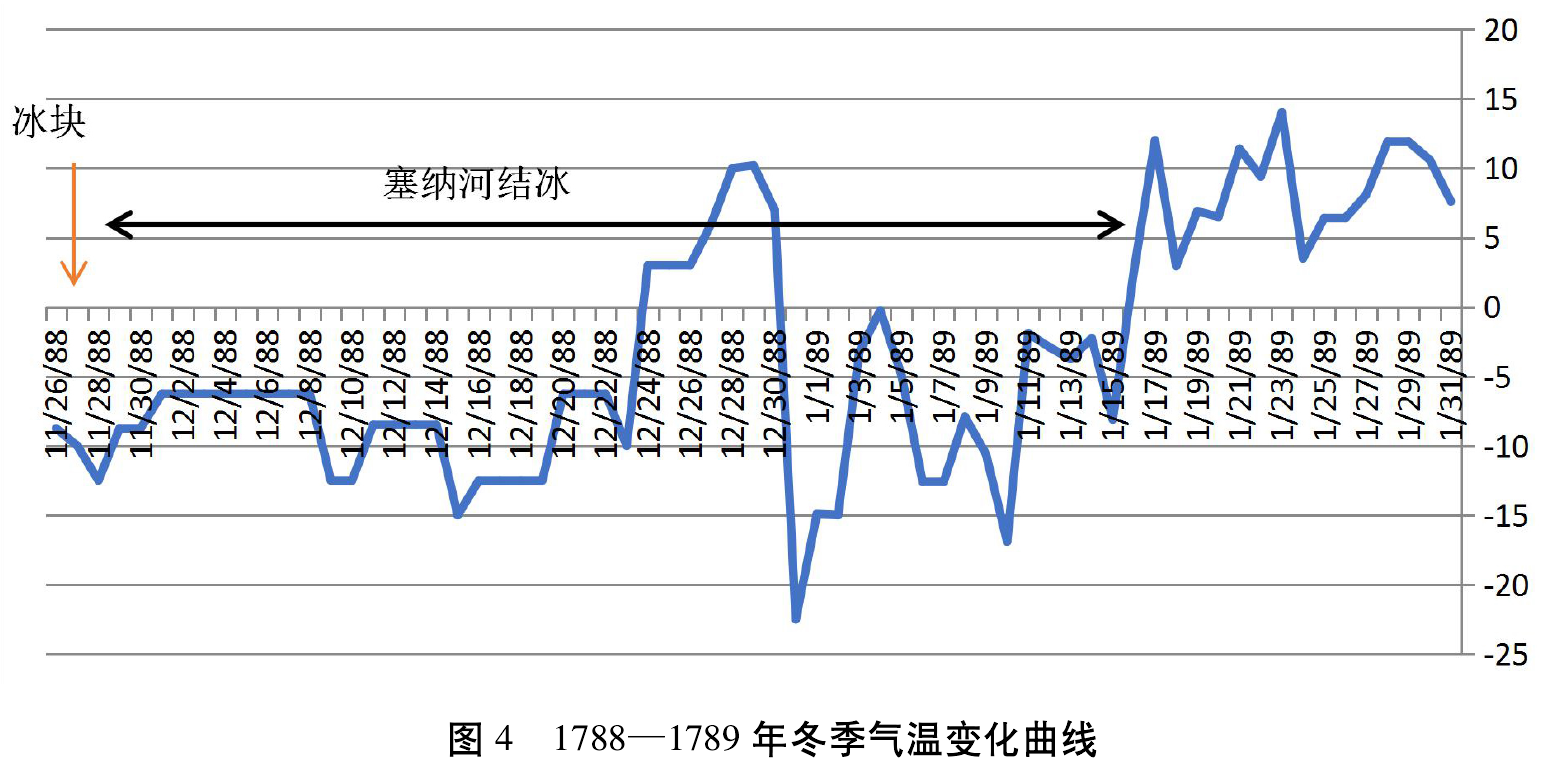

11月26日天气很冷,根据巴黎观测台的数据,达到零下9摄氏度,还下着雪,就这样,出现了第三波极端气候事件。塞纳河的水位很低,亟须运走“大冰块”。此后,温度曲线与不断增高的面包价格的曲线成反比。

这场寒潮是小冰河期的重要特征,从1788年11月28日持续到次年1月15日。也就是说在50多天的时间里,河流淤塞不能通行。巴黎市的碎冰人(débâcleurs)估测塞纳河的冰层厚40到60厘米。南蒂阿湖(Nantua)结的冰层厚2米多,流经里昂的索纳河和罗纳河也都被高达地面的冰层所覆盖。穷人除受困于面包昂贵,还要忍受寒冷的侵袭。法国政府继续推行17世纪60年代试行的公共救助,免费分发木柴,教会的慈善组织、共济会甚至国王夫妇都参与了救助。在寒潮最强烈的1789年1月7日(零下12摄氏度),国王给穷人发了10万多锂的救助金(一个熟练工人平均每天才赚1锂)。巴黎当局也在集市采取介入措施,为面包定价。

人们期望气温升高,到1789年1月14日,这一愿望基本上在王国北部实现了。但随着气温升高,冰和厚厚的雪盖都融化了,便引发了洪水。对此,巴黎市长官重申17世纪以来多次推行的预防措施,首先是要疏散巴黎桥上及周边街区居住的市民,禁止他们从城门进入。《巴黎日报》刊载了一份塞纳河每天水位变化的记录,从中可以看出,1789年1月14日至15日夜间的水位低至19厘米。而6天后,河水涨到顶峰,在托内尔桥测量点达到3.25米。好在1月23日,在没有采取措施的情况下,洪水就开始退去,但这并不意味着社会局势得到了缓和。投机者再次兴风作浪,人们反抗那些试图制造“饥荒阴谋”者,骚乱在1789年五六月达到高潮。5月2日,莫城(Meaux)的集市爆发骚乱,军队也介入其中。6月6日,巴黎贴出布告,宣布因面包昂贵,要发动“下一场起义”。这种革命氛围迫使国王政府在集市和面包坊门口增加了士兵巡逻。此后,受到谣言鼓动,民众反抗愈发激烈。6月27日,有谣言说一帮“恶棍”毁坏了法兰西岛还长在地里的小麦。7月6日,又有人传谣说政府为了填补巨额债务,把控面包价格。此后,经济、社会、政治局势汇聚一起,促成了7月14日革命的爆发。

1789年10月5至6日,巴黎中央菜市场的妇女像1709年的前辈们一样发挥了先锋作用。她们召集了以妇女为主的七八千人的示威队伍,其中也有少数男人装扮成女性,先是夺取格列夫广场的大炮,然后又向凡尔赛进军,无论如何要把路易十六和家人带到巴黎。这场事件很快扩散开来,尤其是百姓们拖着大炮,从巴黎走了30多千米来到凡尔赛。这个画面引起了很多人的共鸣,也成为19世纪历史学家和政治家(米什莱、饶勒斯)广为书写的重要的革命时刻。

3.1816年——“无夏之年”

虽然我们不能说是气候问题导致1816年“无夏之年”的出现,但后者的声名确实应归因于1815年4月10日印度尼西亚松巴哇岛(Sumbawa)坦博拉火山(Tambora)的爆发。这是人类历史上的重大灾难,火山爆发影响方圆1400千米的范围,其强度据今天估算是维苏威火山的8倍,其能量相当于投放到广岛和长崎的原子弹所释放的能量总和。一根高达44千米的巨大火柱腾空而起,向空气中喷洒了15万立方米的灰尘,致使日照时数极度下降。气候也因此发生急剧变化,平均温度下降了0.5摄氏度。火山的爆发还引发了破坏力巨大的海啸。

火山也有其不为人所知的文化内涵,它排出大量的灰云,往平流层喷洒熔岩颗粒,染红了落日。英国画家威廉·特纳(William Turner)描绘了伦敦出现的这幕血天红日的景象。玛丽·雪莱和诗人拜伦不能忍受7月连绵的阴雨天气,逃到日内瓦科洛涅(Cologny)的迪奥达蒂别墅(Villa Diodati)。两人挑起笔战,要写出一部与周围气象一比高低的著作。雪莱夫人写下了她的名篇《弗兰肯斯坦》,拜伦完成同样著名的诗篇《黑夜》。

历史学家都不怀疑,1816年夏因季风而降落的倾盆大雨对北半球农业社会的经济造成了灾难性后果,潮湿寒冷的夏季影响了收成,威胁民众生计。次年春天青黄不接时,生计危机又显现出来。欧洲几乎处处爆发了社会运动,各国普遍进行了血腥镇压。在大不列颠特别是在德国和瑞士,骚乱事件破坏了社会秩序。伦敦人打出“面包或鲜血”的标语,比利时或瑞士一些地区的骚乱者则放火烧了农场。在剑桥郡的伊利(Ely)市,军队没有发出警告就向示威者开枪,并数月后处死了十多个带头闹事的人,他们大都是诺福克(Norfolk)的渔夫。在法国安河(Ain),细木工匠贝洛(Claude-Antoine Bellod)说6月8日是最困难的时候,面包价格上涨到每古斤12苏。垄断者受到了群众的指责。

在里昂及其周边地区,大众的不满情绪很快演变成社会暴力,他们责罚养尊处优的特权者,怀疑后者进行谷物投机。官员是被攻击的目标,那些目标坚定的人们分小撮聚集起来,拿着武器,举着三色旗和红旗到大街上巡游。虽然这些骚乱的规模不及英国或瑞士的事件,但还是被军队镇压,有11个人上了断头台。这些人都是“小鱼小虾”,牺牲他们为的是保护真正的煽动者——当地的警察和军队统帅。

在其他地方,火山爆发引发的气候危机激起了更严重的社会反应。在南非的祖鲁王国,沙卡(Shaka)国王像17世纪欧洲的国王那样,掀起了镇压“巫师”和“巫婆”的浪潮,指责他们制造了干旱。

早在我们今天的气象学家和战略学家指出大规模“气候移民”的危害之前,德意志的几个王国和瑞士的几个州支持他们最穷的臣民离开居住地,这些移民后来成了骚乱的挑拨者。人口迁移成为当时调控气候和社会危机的一个工具,也促成了范围扩及整个北半球的大规模的移民运动。危机也引发了惊人的适应形式:农场没有粮食饲养马匹,使人们的出行遇到了困难,这启发德国人德拉伊(Karl Drais)构思出人类历史上第一辆自行车。

历史学家震惊的是,各个国家都有自己应对1815至1820年气象危机的方式。瑞士、德国发生了大规模的骚乱和人口外移,法国国王从俄罗斯帝国的克里米亚和乌克兰进口了大量小麦,由法国地中海沿岸的港口再经过罗纳河和索恩河运进来。今天,我们需要在这些欧洲国家不同的对策中寻找合适的应对气候多样性的方式,探讨不同国家中央集权化进程和经济发展的不同程度对气候应对方式的影响。

在瑞士尤其是在瑞士德语区,很多陷入悲惨境地的人除了移民别无他法。1816年夏天歉收后,他们中间从事农业的人最脆弱。在弗里堡(Fribour)州,虽然政府部门购买了谷物、米和干菜,但储备很快耗尽。在圣高尔(Saint-Gall)州,一位法国旅行者于1817年6月这样描述见到的一幕:“许多乞丐,主要是妇女和儿童,样子令人惊恐;人们看到他们从舒适的住宅的底层走出来,饿得皮包骨头,嘴里发出乞求的声音,不断地采集路边的荨麻当食物。”其他材料还揭示了更糟糕的景象,瑞士阿彭策尔州(Appenzell)和圣高尔州的一些村庄,整村的人弃村而逃,男人参军避难,妇女和孩子不是投河就是跳崖。在圣高尔州,仅1817年就有5000多死亡人数被记录在案。

在如此绝望的境地下,最脆弱的人就采用了数世纪以来瑞士所采用的传统办法——大规模移民。饥荒和失业迫使这些难民逃亡北美和南美,他们往往被“蛇头”(passeurs)勒索大笔金钱。阿姆斯特丹的一位船长共收了53000法郎,要帮数百名阿尔高州居民逃到费城。那些没有钱支付旅费的人到达目的地后要为雇主工作,有些人甚至被卖给农场主,一些年轻的女人去给别人家的孩子当保姆。一些船长和航运公司一旦把移民的钱装进口袋,载运移民漂洋过海时便舍不得在饮食和卫生上多花钱,乃至造成流行病肆虐。

一些以农民为主的瑞士移民去了美国,他们被俄亥俄州西部的广袤土地、五大湖区以及密西西比河东部所吸引,还一直向美国中西部地区挺进,甚至还想在美国建立一个“新瑞士州”,并计划加入联邦。这就是火山爆发的侧面效应,产生了重要的地理政治后果,促进了美国向中西部拓植,创建了新州印第安纳和伊利诺伊。

瑞士弗里堡州面对气象危机不知所措,便组织没有土地和粮食的人移居他国。塞巴斯蒂安·尼古拉·加谢(Sébastien Nicolas Gachet)受命带着一封介绍信面见巴西国王,想通过官方渠道组织弗里堡人移民巴西。他让巴西国王相信安置这些温顺忠善的天主教徒有利可图,不会破坏巴西的宗教统一。他于1818年5月与巴西签署了移民条约,规定巴西为数百瑞士家庭的移民支付费用。后来,这些移民中的日内瓦人在里约热内卢的坎塔加洛附近为新弗里堡市的建立打下了根基。

日内瓦湖的形势更糟糕,日内瓦前首席市政官(ancient premier syndic)让-雅克·里戈(Jean-Jacques Rigaud)在回忆录中描述了谷价高涨的惊人场景:1816年5月底每古斤8苏,11月末上涨到每古斤13苏。他公开为福利国家辩护,指责政府中的某些人受自由主义经济学影响,放弃在生计领域采取干预措施。所幸在罗什医生(De Roches)的倡议下,日内瓦政府于8月3日起开始煮粥赈灾,每天为民众分发700份粥。

日内瓦政府采取了一系列措施干预谷物市场的交易,抑制投机活动。自1816年7月起,日内瓦政府就毫不迟疑地推行小麦限购,阻止“垄断者”储存谷物。8月28日,日内瓦参政会(Conseil d’État)用募捐到的钱从国外进口了1500吨小麦。这些小麦来自法国和撒丁王国,它们也是受到饥荒影响的国家。尽管如此,法国执掌政府的黎塞留公爵还是力排众议,保障这批谷物运到日内瓦。10月,为了保护民众的供给,日内瓦政府禁止土豆出口。

然而,这些措施没有达到预期效果。1816年12月,里戈发现日内瓦“面包价格居高不下,人民开始怨声载道”。街上贴了一些手写的申诉书,骚乱一触即发。日内瓦参政会于27日设立了一些办公署,以低于市场的价格向贫苦百姓出售面包,再于次年1月3日派专员去街区分发面包。与此同时,参政会为了减少失业人数,投入2万弗罗林雇佣工人维护道路,修建新植物园。

但上述措施仍没有完全解决问题,1817年10月17日因土豆价格上涨,日内瓦的莫拉德(Molard)市场爆发骚乱,这也成为漫画家托普弗(Adam Töppfer)的第26号水彩画《宪法的状态》(Les Etais de la Constitution)的主题。植物学家康多勒(Augustin-Pyramus de Candolle)旅行归来后,得知日内瓦发生了一场反叛,他说其性质“非常严重”,但很快被镇压。还有一则轶闻,日内瓦参政员(les Conseillers genevois)认为土豆能实现社会救赎,就到处发展土豆种植。10月14日警察总监(lieutenant de police)发出布告谴责“垄断者”。康多勒教授认为这种行为会让下层民众形成一种错误的政治经济学观点,便起草了一篇宣言予以反击。其标题清楚明了——《一位日内瓦人致同胞书》,“纠正民众在生计问题上的错误”,也回应了市政官和物理学家夏尔-加斯帕尔(Charles-Gaspard)的期待。

日内瓦参政会为缓解1816至1817年坦博拉火山危机,一方面负责民众的生计,另一方面镇压莫拉德广场的骚乱。对此,我们很难给出最终的评判。有学者认为这是具有传统父权主义特征的保守政策,其他学者则认为这是建立在现实政治(Realpolitik)基础上的适应方式,旨在维护资产阶级精英确立的社会秩序。鉴于日内瓦城那些年的死亡率并不像中欧国家或瑞士其他州那么高,研究气候和风险问题的历史学家便认为以上措施还算奏效。

总之,气象状况影响农业生产,造成粮价高涨,引发了生计危机,而民众骚乱总是在这种状况下爆发。尽管如此,我们避免像某些学者那样,认为只有气候这个单一原因能引发社会和政治动荡。前文所举的例子表明,气候问题要演化成大规模的社会运动,还需要一个同样重要的因素发挥作用,即危及现有秩序的政治运动。民众起义爆发迅速,并有一种能把所有斗争凝聚在一起的政治规划,才能为气候危机带来时势的力量(la force du nombre)。因此,气候在任何情况下都不是启动战火的“扳机”(détente),它可以加重社会动荡,但社会动荡并不是因它而起。

(本文原刊《社会科学战线》2021年第11期第97-109页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)