|

记录南朝历史的五部正史当中,仅两部有地理志:一为沈约《宋书·州郡志》,一为萧子显《南齐书·州郡志》,以下分别简称《宋志》与《南齐志》,或合称宋齐两志。《宋志》修成于齐梁之际,《南齐志》修成于梁天监、普通中,它们成书年代接近,体例亦相近,都采用州—郡—县的编写框架,且都详写各州序文,与司马彪《续汉书·郡国志》郡县在前、州名在后并忽略各州沿革的叙述模式大不相同。

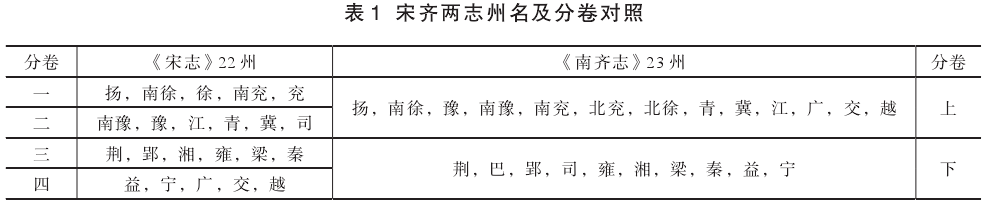

州在东汉末年已由督察区转变为行政区,宋齐两志和以晋《太康三年地志》为基础修成的《晋书·地理志》一样以州为纲、系以郡县,均属这一制度转型的结果。但宋齐两志的共同点并不止此。将两志所载州名列表对照,可以发现它们在内容和结构上的更多相似之处(见表1)。

《宋志》政区“大较以大明八年为正,其后分派,随事记列”,在大明八年(464)诸州的基础上加入了此后增置且宋末犹存的司、越二州。《南齐志》则无严格断限,包举了从齐永明元年(483)至永元二年(500)左右的政区名目。南齐一代,版图相较宋末有增有减,总体变化有限,统治者也未滥置政区,作为高层政区的州尤其稳定。这使得《南齐志》诸州名目与《宋志》几乎相同,差别只有两处:一是兖、徐二州改为北兖、北徐,以更明显地区别于南兖、南徐;二是多出一个巴州,该州是建元二年(480)分荆、益、梁等州所置,存续仅三年,撤销后未再恢复。

宋齐两志州名基本相同,州的排序则大同小异。所谓大同,指两志在宏观布局上都以扬、荆二州为首,将诸州分别划入东、西两大片区。所谓小异,指两志东、西诸州的数量名目和排列组合存在一些差别。本文即通过比较上述同异,探讨其中之缘由。

一、东西分片:宋齐两志共通的布局结构

《南齐志》分上下两卷,对照《中国历史地图集》发现,上卷十三州和下卷十州各自组成一个空间连续、界限清晰的地理片区。两大片区一东一西,东片含长江下游以南、江淮地区和岭南地区,西片则为长江中上游南北的广大地区,东西两片俨然呈现平分南朝疆域之格局。

相似的二分结构亦存在于《宋志》当中。由表1可见,《宋志》前两卷的十一州,与《南齐志》上卷十三州在名目上高度重合,双方都含扬、二徐、二兖、二豫、江、青、冀等十州。《宋志》后两卷的十一州与《南齐志》下卷十州则都含荆、郢、湘、雍、梁、秦、益、宁等州。《宋志》前两卷和后两卷的诸州,在空间上也构成一东一西将南朝版图分成两半的布局。

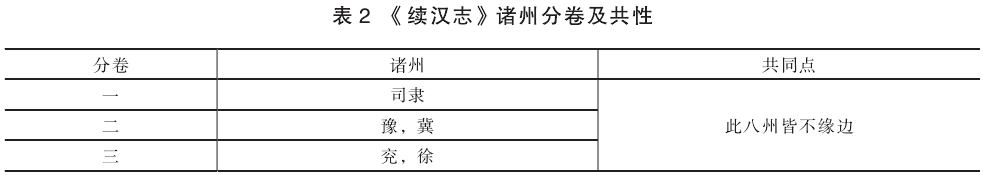

在成书早于宋齐两志的《汉书·地理志》和《续汉书·郡国志》当中,看不到类似的二分法。《汉志》先叙诸郡,后叙诸王国;属于同一州部或同一自然地理区域的诸郡往往分隔数处。《续汉志》以州为单元,如表2所示,其诸州排列也呈现某种二分结构,但系属内外二分,与宋齐两志诸州的东西二分大相径庭。

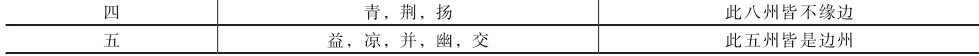

《晋书·地理志》修于唐初,考虑到它的诸州排列可能照搬了晋《太康三年地志》的布局,故笔者认为也不妨拿来同宋齐两志作个比较。由表3可见,《晋志》上、下卷诸州虽也构成两大空间连续的地理片区,但两片的大小轻重严重不侔,一片有十三州,另一片却只有六州,远不如宋齐两志的分片来得均衡。比起二分结构,《晋志》更像采用了围绕中原展开的五方布局。而“中心—四方”的五方结构无法用来解释宋齐两志诸州的排列组合:《宋志》中,同样位于扬州南方的江州和广州被分隔在两处;《南齐志》里,扬州西面的二豫也和更西面的司、郢等州在行文上不相连属。

综上可见,东西二分的布局结构既是宋齐两志的共通特征,也是它们与汉晋同类地志的区别所在。而宋齐两志结构的共同点,不光体现在东西分片和两片州名的大量重合上,还体现为东片都以扬州为首,西片都以荆州为首。扬州是南朝都城建康所在,理应居首。荆州距建康的里程远于郢、湘等州,却排在西片之首,这是何故?

又,以荆州为节点将诸州分成两部的做法并不仅见于宋齐两志。宋顺帝昇明二年(478)二月,朝廷授予萧道成“都督南徐、南兖、徐、兖、青、冀、司、豫、荆、雍、湘、郢、梁、益、广、越十六州诸军事”的权力。该都督头衔中,南徐至豫州等八州此前已分批成为萧道成的督区,本次任命则是将荆、雍等八州一并添加进来。巧合的是,荆州以上各州在《宋志》中都位于前两卷,荆州及以下各州都位于后两卷。又,晋安帝隆安四年(400),以扬州刺史司马元显“都督扬豫徐兖青幽冀并荆江司雍梁益交广十六州诸军事”,该职衔亦呈现以扬、荆为首分诸州为东西两部的结构,其中雍、梁、益、交、广等州皆列于荆州之后,与《宋志》同。史书保存的晋、宋职官史料与《宋志》结构相通甚至高度一致,暗示《宋志》的分片并非沈约的发明独创,而是基于当时通行的一套地理观念。这套以荆州统率半数州郡、将天下分为两片的地理观念,它的现实基础是什么?

笔者认为,东晋南朝“荆州分陕”的政治地理架构乃是上述问题的答案所在。

二、荆州分陕:东西二分布局的现实背景

宋齐两代史料中,常见以“陕西”代称荆州的语例,如:邓琬传檄京师,谓荆州刺史刘子顼已“练甲陕西”;萧道成任崔慧景为河东太守以防遏荆州,谓“使防扞陕西”;齐豫章王萧嶷留任荆州,史谓“留镇陕西”。荆州长官则自称“分陕”,如谢晦自言“任居分陕”,萧嶷自言“分陕司蕃”。对此,《南齐志》荆州序文解说道:“江左大镇,莫过荆、扬。弘农郡陕县,周世二伯总诸侯,周公主陕东,召公主陕西,故称荆州为陕西也。”所谓分陕者,是取自周成王时周召二公以陕地为界分掌天下诸侯的典故;至于时人何故将荆州比作陕西,似是因为“江左大镇,莫过荆、扬”。《南齐志》对荆州号称陕西的解释过于简略,《宋书·何尚之传》篇末的“史臣曰”则有详细说明:

江左以来,树根本于扬越,任推毂于荆楚。扬土自庐、蠡以北,临海而极大江;荆部则包括湘、沅,跨巫山而掩邓塞。民户境域,过半于天下。晋世幼主在位,政归辅臣,荆、扬司牧,事同二陕。宋室受命,权不能移,二州之重,咸归密戚。是以义宣借西楚强富,因十载之基,嫌隙既树,遂规问鼎。而建郢分扬,矫枉过直,藩城既剖,盗实人单,阃外之寄,于斯而尽。

据此,“荆州分陕”的观念产生于东晋,时人把担任“荆、扬司牧”的辅政大臣比作周召二公。按其上下文,荆、扬刺史所以“事同二陕”,是因两州实力雄厚。这一解读看似逻辑通顺,实则欠缺说服力。一者,周召分陕是各主天下之半,而东晋的荆、扬两州虽土地广大、民户众多,但加起来也才“过半于天下”,大臣只是分掌两州的话,他们的权威比起周召二公还有很大差距。二者,刘宋统治者既已通过“建郢分扬”分割两州土地,致荆州实力大不如前,那为何南齐的荆州长官仍号“分陕”?

宋文帝、孝武帝两朝,分荆州北部实土赋予雍州,又割其东南境域置郢、湘二州,此后邓塞属雍、湘水属湘、沅水属郢,描述东晋荆州形胜的“包括湘、沅,跨巫山而掩邓塞”一语中,只剩巫山还在荆州界内。齐初,一度分荆州西境置巴州,荆州遂又失巫山之险,面积缩小到只有东晋时的七八分之一。伴随境土萎缩,荆州人口规模也严重缩减。《宋志》记录了大明八年(464)前各州的民户数量,时荆州有约6.56万户,而若恢复割立雍、湘、郢等州前的州境,则其所领户数应达17万左右。荆州人地俱削,其军事力量亦渐被北面的雍州超越。若以本州实力为凭,宋齐之际的荆州是如何也配不上“陕西”之号的,而萧嶷犹以“分陕”自居,难道仅仅是援引典故的文学修辞?

事实上,沈约对荆扬分陕的解说是不全面的。《晋书》记载,东晋大臣殷浩被废为庶人,死后其故吏上疏为其鸣冤,在回顾殷氏功绩时说他“再临神州,万里肃清,勋绩茂著,圣朝钦嘉,遂授分陕推毂之任”。“再临神州”是指殷浩曾两度担任扬州刺史,“分陕推毂”则是说他后来被授予“都督扬豫徐兖青五州军事”的职任。可见在东晋,担任扬州刺史并不等于分陕,唯在担任扬州都督、统领数州时,才有分陕之名。以此观之,“事同二陕”的不是荆、扬刺史,而是例领二州刺史的荆、扬都督。《南齐志》的“周世二伯总诸侯”句其实也暗示了这一点:把东晋南朝的各州刺史比作诸侯,那“总诸侯”者就只能对应掌握朝政的权臣和统管多州的都督。是故,我们只有从都督制着眼,才能把握“分陕”“陕西”等话语的真正内涵。

都督是“都督(或监、督)某某等州(郡)诸军事”的简称,职责为督理一方军务。都督区有大有小,小者二三郡,大者若干州。在东晋南朝,都督例兼治所之州(郡)的刺史(太守),不仅统管军事,亦掌握一方政权。对治所之州(郡)以外的属地,都督“既有指挥督察之权,可征聚兵戎,可调用财物,可板授郡守,又可上言黜陟刺史(太守)”,加之辖域相对固定,故大型都督区可视为州以上的“一级准行政区”。严耕望、胡阿祥、徐成等人对东晋南朝都督区的设置情况作过全盘梳理或概括,现将相关成果中与本文关系密切的信息提炼如下,并附以评说。

其一,东晋设置的若干州级都督区中,扬州都督区和荆州都督区级别最高,范围也最大。扬州都督除辖扬州外,还曾督徐州、江州以及寄治扬、徐境内的豫、兖、青等侨州。荆州都督所督实土在东晋前期以本州为主,有时加督江、交、广、宁等州。桓温平蜀后,荆州增督梁、益二州,此后至晋末,荆州都督常统荆、雍、梁、秦、益、宁六州,其中雍、秦为侨州,余皆实土州。若把两方不常督的州都算在内,则东晋的荆、扬二督大体以江州为界,以西属荆、以东属扬,二督所涉地域相加几乎覆盖东晋全境,诚可谓“事同二陕”。

其二,刘宋时期扬州都督辖区不及东晋时:扬州江西之地自东晋末年割属豫州后,基本不再划属扬州都督区;刘宋置于江北的南兖州自元嘉十八年(441)江夏王刘义恭“解督南兖”起,一般亦不隶扬州都督。从刘宋中期到南齐,扬州都督区普遍以扬、南徐二州为范围,只相当于东晋扬州的江东部分。另外,刘宋时期君主集权加强,天子脚下的扬州刺史经常不加都督。在此背景下,扬州“分陕”之说遂鲜有人提起。

其三,刘宋以降,荆州都督的权力也遭到削弱。朝廷削弱荆州都督主要依靠限制将吏人数和分割政区等手段,同时也包括压缩都督区的地理空间。宋齐时由荆州分出的湘州、巴州和实土雍州此后依旧归荆州都督管辖,郢州则独立设置一都督,使得重镇江夏和沅水流域脱离荆州都督区。但即便如此,荆州都督区仍然占据南朝版图之半,地域范围特别广大,而这才是荆州继续保有“陕西”之号的原因。

综上,从东晋到宋齐,政治地理的宏观架构经历了从“荆扬分陕”到“荆州分陕”的转变。在此过程中,长江中上游诸州的军政一体性基本未被破坏,荆州作为长江中上游军政中心的地位也未发生动摇。这样一套长期稳定的政治地理架构,势必会深刻影响人们的地理认知,而在宋齐两志的布局当中,我们便可明显看到它的投影。

宋永光元年(465)蔡兴宗被任命为荆州都督临海王刘子顼的长史,并代子顼“行荆州事”,外甥袁顗劝其赴任时言:“舅今出居陕西,为八州行事。”八州者,即荆州军府当时所督的荆、益、梁、雍、湘、宁、南秦、北秦八州,其中南秦州就是宋齐两志中的秦州,北秦州则是为羁縻仇池杨氏政权而虚设的政区,实际不在南朝版图内。南齐初年增督巴州后,出任荆州都督的临川王萧映因以“都督荆湘雍益梁巴宁南北秦九州诸军事、镇西将军、荆州刺史”为职名。

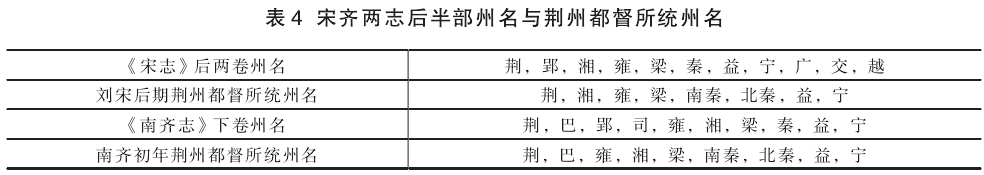

对比萧映所督九州和《南齐志》下卷十州,可见两者范围相当接近(表4)。《南齐志》下卷只有郢、司两州不在荆州都督管内,但此两州的辖境主体原先都是荆州的一部分。如果拿尚未析荆置郢的刘宋前期荆州都督区与《南齐志》下卷诸州的地理空间作对比,则两者几乎完全重合。

《南齐志》下卷空间与荆州都督区高度重合,《宋志》后两卷诸州亦然:除郢州外,不属刘宋荆州都督区的只有岭南的广、交、越三州。越州是宋末分交、广二州新置,可以不问。广、交二州在刘宋则“自为一都督区,以广州刺史兼任都督”。然在东晋,陶侃、桓豁、桓冲任荆州都督期间都曾督交、广。咸和四年(329)陶侃加督交、广之时,梁、益二州尚未进入东晋版图;宁康元年(373)桓豁进督交、广,则又是在梁、益二州遭前秦攻占的情况下。从历史看来,荆州都督区不同时包含岭南和巴蜀,岭南二州形同荆州都督区的替补队员。

综上,宋齐两志后半部分的地理空间都可概括为“泛荆州都督区”,两志布局与“荆州分陕”架构的关系是显而易见的。《南齐志》下卷频繁提到荆州都督的历史与现状:郢州序文云“晋永嘉中,荆州刺史都督山简自襄阳避贼奔夏口”,雍州序文云“镇襄阳,晋中朝荆州都督所治也”,秦州序文云“(荆州刺史)桓玄督七州,但云秦州”,又云“荆州都督常督二秦”。此足以说明,荆州都督区及其沿革是史臣修志的重要参考。

我们大可继续深挖历史,探索“荆州分陕”架构的形成过程和背景,但在这里并无必要。东晋统治集团为何“树根本于扬越”、选择定都长江下游的扬州之建康城,又如何“任推毂于荆楚”、最终以荆州江陵城作为分管西部版图的国家副中心,具体的博弈经过和背后的政治、军事、经济、交通乃至自然地理因素,学者已多有论列。本文之所以不展开阐述,盖因这些深层因素不是显在的,不像荆州都督区那样能够成为史臣谋篇布局时的直接考量。

三、荆扬之间:岭南三州的归属分歧

宋齐两志的宏观结构大同,只在岭南三州与司州的归属上有所分歧,而这两点分歧都是容易理解的。东晋时岭南曾被划属荆州都督以扩充荆州军区实力,它作为“陕西”板块潜在组成部分的地理基础主要涉及交通、政区两方面。

交通方面,秦汉以来岭南与长江流域之间的内陆通道绝大部分都取道或通向湘水及其支流,只有翻越大庾岭的一路通往赣水。以两汉之州部论,出交州(交趾)的内陆交通线向荆州者有七八条,向扬州者仅一条。西汉内徙的岭南人口即以荆州为主要目的地,马孟龙在梳理西汉侯国分布时注意到,“南粤归降首领及民众基本被汉廷安置在南阳郡及周边地区”,并认为“这似乎暗示武帝在征服南粤国后,将岭南地区划入荆州范围”。东汉所开桂阳峤道“遂为常路”后,荆湘与岭南交通联系更加密切,物资往来亦称频繁。刘宋末年萧道成问罪荆州都督沈攸之:“况荆州物产,雍、岷、交、梁之会,自足下为牧,荐献何品?”这句话道出了岭南珍货大量汇集荆州的事实。

政区方面,秦汉统治者以“犬牙相入”的政区建置打破岭南的山川形便,使治于岭北之郡辖有岭南土地,反向亦然。孙吴西晋时期,跨岭的始安、临贺二郡和如同广州正北大门的始兴郡,此“南岭三郡”时隶广州,时隶荆州或湘州;西晋末年下至南朝,三郡长期隶属荆湘,形成“以荆湘全控南岭、挟制交广”的稳定格局。岭南在军事地理上既为荆湘所制,自然会被视作荆州都督区的附庸。

而在“树根本于扬越”的东晋南朝时代,岭南与扬州的联系也变得更加紧密起来。东汉和西晋均都洛阳,荆州是岭南通往京师的常规路径所必经。而东晋南朝定都建康,不管是都督领兵出镇岭南,还是岭南牧守去任归朝,正常都走江州之赣水,万不得已才会“间道自湘川还朝”。又,刘宋后期开始,荆、湘分置成为常态,荆州都督与岭南的军政联系随之弱化。另一方面,江州与岭南的军政联系则得到加强。宋泰始七年(471)分交、广置越州,而命江州刺史刘休范“进督越州诸军事”。齐永明三年(485),因交州刺史“断割外国,贡献寡少”,朝廷“发南康、庐陵、始兴郡兵征交州”,江州的南康、庐陵两郡士兵成为讨伐岭南叛臣的主力。笔者认为,很可能是这些变化,导致了《南齐志》将岭南三州划入扬州板块并缀于江州之后。

由岭南三州在宋齐两志的归属分歧,笔者不禁联想到汉代以来知识阶层对“九州”“十二州”等古典诸州空间范围的认知差异。辛德勇举《汉书·地理志》、晋《太康地记》和汉魏学者的史籍注释为例,指出汉晋时代流行着将岭南判为古扬州之地的观点。但建安十八年(213)曹操欲仿《尚书·禹贡》的九州调整行政区划时,其方案之一是“省交州,以其郡属荆州”,具体而言是将“交州之苍梧、南海、九真、交趾、日南”并入荆州,此外的郁林、合浦两郡并入益州。这说明最迟东汉末年已出现“岭南荆州说”,并且该说影响不小,以至于能够成为执政者现实举措的理论依据。东汉以前,岭南诸郡进贡“皆从东冶泛海而至”,汉章帝朝大司农郑弘“奏开零陵、桂阳峤道”后,荆州水路取代扬州海路成为岭南与中原之间物资运输的主通道,“岭南荆州说”的出现也许与此有关。

不过,此后更占优势的还是“岭南扬州说”。唐修《晋书·地理志》沿用《太康地记》(即《太康三年地志》)的说法,谓交、广二州“案《禹贡》”是“扬州之域”;《隋书·地理志》将“自岭已南二十余郡”归在《禹贡》扬州区域,而与南郡、襄阳等《禹贡》荆州区域诸郡分开记述;《唐六典》中,岭南道记为“古杨(扬)州之南境”。岭南是古扬州的一部分,这在汉、晋、唐三代都是主流看法。

《南齐志》结尾赞语云:“郡国既建,因州而部。离过十三,合不逾九。”其豫州序文曰:“《禹贡》云‘淮海惟扬州’也。”。这说明修志者是带有“九州”意识的。那么,《南齐志》将岭南三州划入扬州板块,也不排除是受“岭南扬州说”影响的结果。

四、同源共域:诸州二级分组的内在关系

岭南三州划片的问题已讨论如前,司州归属的分歧则可从政区建置来源的角度予以解释。

《宋志》总序称刘宋“分荆为司”,司州序文则曰:“明帝复于南豫州之义阳郡立司州,渐成实土焉。”关于司州的建置来源,《宋志》之所以有以上两种矛盾的说法,是因沈约采用了不同的判定标准。

《宋志》主要以刘宋的两部国史《州郡志》作为修撰基础:一部是从属于何承天《宋书》的山谦之《州郡志》,沈约简称“何志”,它所记政区建置以元嘉二十年(443)为下限;一部是徐爰《州郡志》,简称“徐志”,以大明八年(464)为下限。沈约叙司州所治之义阳郡沿革云:“《太康地志》、《永初郡国》、何志并属荆州,徐则南豫也。”倘立足何志视角,则可说司州来源于荆州,是“分荆为司”。若以徐志内容为凭,则司州是从南豫州分离出来的。沈约修志“大较以大明八年为正”,意味他选取了断限时间离宋末较近的徐志作为直接参考。他在徐志基础上添加司州时,将其加在南豫州同卷末尾,属于很自然的处理方式。

《南齐志》将司州列在荆州卷,与“分荆为司”的建置关系相符。司州不仅与荆州存在间接建置关系,还与由荆州分出的郢州存在直接建置关系。需要说明的是,宋齐两志对司州所领实土郡直接来源的记述存在分歧。《宋志》记载,司州侨置于义阳之初并不辖有该郡,称义阳“明帝泰始五年,度郢州”,至元徽四年(476)方改隶司州。《南齐志》则云司州“泰始既迁,领义阳”,元徽四年“又领安陆、随、安蛮三郡”,谓义阳郡早在泰始年间就已划归司州管辖。由《宋书》泰始六年(470)郢州刺史沈攸之“进监豫州之西阳、司州之义阳二郡军事”的记录来看,《南齐志》是对的,《宋志》有误。不过,就算司州首郡义阳是从南豫州划出、未经郢州“转手”,后来构成司州辖境主体的随、安陆等郡毕竟直接来自郢州,故而郢州也可看作司州的建置来源。《南齐志》荆州卷中,司州排序紧贴在郢州之后,或与两者的这层建置关系有关。

对比宋齐两志的诸州排列可见,它们彼此之间存在若干相同或近似的政区组合。为与以荆、扬为首的东西两大板块相区别,本文暂将这些组合称为二级分组。观察之后笔者发现,二级分组之内的诸州基本都存在建置同源关系,且以实土同源关系为主(见表5)。

对诸州的建置关系,胡阿祥等基于宋齐两志做了详细的梳理和考辨,本文以之为凭,概说如下:

(一)扬、南徐关系。东晋末年将徐州一分为二,淮北为北徐州,淮南为徐州。宋初北徐州更名徐州,淮南之徐州则更名南徐州。南徐州治所在京口(刺史有时居建康),而所辖实土除南琅邪郡外都在江淮之间。宋元嘉八年(431)割晋陵郡属南徐州,从此南徐的州境和治所全在江南,包括晋陵在内,其所辖实土郡原本都是扬州之地。

(二)南兖、(北)兖关系。《宋志》的南兖州与兖州实土来源不同,南兖州是宋元嘉年间分南徐州江北之地为境,兖州则系东晋义熙六年(410)复置于淮北,两州只是名称同源。《南齐志》的南、北兖则存在实土同源关系:宋泰始年间失淮北地,兖州寄治南兖州之淮阴城,更名北兖州,齐永明七年(489)割淮阴及周边实土属之。

(三)豫、南豫关系。豫州东晋以来寄治扬州境内,晋末割扬州长江以西诸郡属之。宋初以降,屡分豫州置南豫州,又屡将扬州江东之淮南、宣城等郡割属南豫。齐建元二年(480)省南豫州入豫州,永明二年(484)分扬州淮南、宣城郡和豫州东南四郡复置南豫。故南豫实土主要源自豫州,而二豫又都以扬州为主要实土源头。

(四)青、冀关系。宋齐两志的青、冀二州都存在实土同源关系,但情形不同。东晋义熙五年(409)平南燕后在齐地置北青州,移侨冀州与北青州同城而治。宋初北青州更名青州,元嘉九年(432)割青州部分郡县隶冀州,冀州成为实土并与青州分治。宋末青、冀之地尽没于北魏,二州侨寄于原属徐州的郁洲并合置一刺史,郁洲及周边陆地先后成为二州境土。就实土来源而言,宋末以前是冀源于青,宋末以后是青、冀同源于徐。

(五)荆、郢等州关系。荆州直接分置雍、湘、郢、巴四州,间接分置司州,前文已分别述及。其中,郢、巴二州初置之时所辖实土并不都来自荆州:郢州系分荆州的江夏、武陵等六郡,加上江州之武昌、豫州之西阳,共八郡为境;巴州系分荆州之巴东、建平,益州之巴郡和梁州之涪陵,共四郡为境。但不管是以所治郡还是所领郡作为判断标准,荆州都是郢、巴的主要建置来源。

(六)梁、秦、益、宁关系。秦州无实土,东晋末年以来寄治梁州境内,后与梁州共置一刺史。梁、宁二州都源于益州:曹魏灭蜀汉取益州后,分益州北部置梁州;晋武帝分益州南部数郡置宁州,数年后罢宁还益,晋惠帝时复置宁州。

(七)广、交、越关系。三国后期孙吴分交州东部诸郡置广州,西部仍名交州。宋泰始七年(471)分交州之合浦、宋寿二郡和广州之临漳郡置越州。故广、越二州实土都源自交州。

总之,“同源相连”是宋齐两志诸州排列组合的普遍现象。该现象不仅存在于两志相同或相似的组合之内,也存在于两志相异的排列之中。现以(北)徐州为例言之。

《宋志》徐州排在南徐州后,可算同源相连。两州旧为一州,晋末分开。宋元嘉八年以后,南徐改以江南为境,从此与淮北之徐州境土不接,只剩地名同源关系。将地名同源的二徐连称,和将二兖并举一样,是当时的一种书写习惯,正如宋泰始失地之后的南徐州都督,有记为“都督南徐南兖徐兖青冀六州诸军事”者,亦有记为“都督南徐徐南兖兖青冀六州诸军事”者。

《南齐志》北徐州不与南徐相连,而接在南、北兖州之后,这也是同源相连。《宋志》载:“后废帝元徽元年,分南兖州之钟离、豫州之马头,又分秦郡之顿丘、梁郡之谷熟、历阳之酂,立新昌郡,置徐州,还治钟离。”此徐州即《南齐志》之北徐州,泰始失地后,它与(北)兖州都寄治江淮之间,后俱割南兖之地以为州境。故南兖州是北兖、北徐共同的实土源头。

又,与《南齐志》以二豫接南徐不同,《宋志》将二兖接在二徐之后,这同样是同源相连。徐、兖二州东晋以来常合置一刺史,宋初更名南徐、南兖后亦然。元嘉八年两州分治,南兖州割实,以原属南徐州的江淮间诸郡为境。因此南徐州亦可视为南兖州的实土来源。

不过,“同源相连”终归是现象而非定律,宋齐两志诸州排序都存在同源却不相连的情况。南豫州和南徐州一样都以扬州为实土源头,但南豫和扬、南徐在《宋志》中却被与扬州无建置关系的南兖州隔开。江州是西晋分扬、荆二州所立,以扬州为主要实土来源,但《南齐志》将它排在与扬州无建置关系的二兖、北徐、青、冀等州之后。以上两个案例,都是某个同源组合被其他同源组合“打断”的情形。它们显示,地理区位是诸州排列组合的重要考量:南兖、南徐相邻,同在建康东北,《宋志》先叙南兖,后叙建康西、南的南豫和江州,是先东而后西;南齐时青、冀与二兖、北徐同属缘淮地区,且距建康的里程比江州到建康近得多,《南齐志》将它们置于江州之前,是先近而后远。

建置关系与区位关系,两种关系表现到地理空间上常会发生重合,亦即同源政区通常属于同一地域,如广、交、越三州同属岭南地域,梁、益、宁三州同属广义上的巴蜀地域,等等。在“同源”与“共域”重合的情况下,“共域”应是决定诸州排列组合的显性因素。

“同源”让位于“共域”的案例已如前述,但“共域”的界定往往以“同源”作为参考。宋齐两志作者将诸州分区分片时,一定是对建置关系有所观照的,若不承认这一点,我们就很难解释,《宋志》何故将司州置于南豫州卷,《南齐志》又何故把北徐州排在南、北兖州之后。北徐州所治的钟离郡位于淮水中游,距豫州治所近而去二兖治所远,其地原为“汉九江郡、晋淮南郡”的钟离县,和豫州诸郡一样本是扬州江西之地。若按距离远近和渊源深浅,更应将北徐与豫州放在一组。但是,钟离早在东晋末年置郡之初就已和扬州脱钩,此后相继隶属徐、南徐、南兖而未曾隶扬、豫。北徐州的区片归属,是由其建置关系决定的。

五、诸州二级分组的内外排序

诸州基于“同源”和“共域”关系形成的二级分组,它们之间是如何排列次序的?宋齐两志作者并无交待,笔者只能尝试分别归纳。

《宋志》组际排序大抵是循着“东西南北”的四方顺序。前两卷中,扬、南徐、南兖在东,南豫在西,江州在南,徐、兖、豫、青、冀等“淮北五州”在北。史臣本着二徐二兖二豫连称的习惯,特将徐、兖、豫三州前置。司州是大明八年以后新置,于是加在最末。后两卷中,荆、郢、湘、雍在东,梁、秦、益、宁在西,广、交、越在南,无北方组合。

《南齐志》上卷中,扬、南徐为东,二豫为西,二兖、北徐、青、冀为北,江、广、交、越为南。下卷中,荆、巴六州在东,梁、秦四州在西,无南北组合。《南齐志》上卷组际排序大抵为“东西北南”的顺序,与《宋志》略有不同。

东西南北也好,东西北南也罢,两种排列方式至多只能算作修志者的个人偏好,且不具备“凡例”的意义:《南齐志》荆楚诸州,荆州在中,巴州在西,郢、司在东,雍州在北,湘州在南,先西后东,就不符合“东西北南”的次序。

组际排序无通例可求,组内排序亦是如此。排在各组第一位的州,不一定是组内其他州的建置来源,如广州由交州分出,但排在交州之前;也不一定是该区域的中心或重心,如梁州是从益州分割而来,军政地位也不如益州,却排在益州之前。

不过,组内排序虽无通例,但还是可以理出一些头绪的。若把存在实土同源关系的州分为母州和子州,我们可以看到,除《宋志》统一按先南后北习惯排列的二徐、二兖和二豫外,凡是东晋以来新置的实土州,在宋齐两志中全都排在母州之后,如《宋志》冀州排青州后、越州排交州后,《南齐志》南豫排豫州后、北兖排南兖后,等等。这种“母先子后”的排序现象,可能与志书文本的形成过程有关。

沈约、萧子显修志并非平地起楼,都是以前人成果作为基础。《宋志》直接参考徐爰《州郡志》,间接参考山谦之《州郡志》和更早的《永初二年郡国志》等材料。《南齐志》参考了江淹所修国史《州郡志》,江淹修志亦以徐爰《州郡志》为参考,即所谓“《州郡》依徐爰”。史臣在前志基础上加入新析置的州,比较简便的方案有两种:一种方案是把新州单独置于卷末,这样做的好处是不用打破旧志主体结构,省时省力,《宋志》对司州就是这么处理的;另一种方案是把子州接在母州之后,这样做的好处是方便对照核验,避免遗漏或重复记录由母州划属子州的郡国。

史臣使用后一种方案添记新州,自然就会导致“同源相连”和“母先子后”现象的出现,而且往往导致越晚分出的子州在排序上距母州越近。《南齐志》中,巴州接在荆州之后而先于郢、雍等大州,南豫州距建康较近却排在较远的豫州之后,这两种令人费解的排序,想来都是史臣采用该方案的结果。巴州插入荆、郢之间,应是江淹在徐爰《州郡志》基础上所作的处理,而被萧子显原封不动地沿用下来。江淹《州郡志》以永明元年(483)为断,当时只有豫州而无南豫,故南豫州接在豫州之后,乃是萧子显对江志增订的结果。同样的思路也可用来解释为何《宋志》郢州的排序先于湘、雍:因为郢州是《宋志》荆州诸子州中最晚分出的一个,故行文紧跟在荆州后面。这应是徐爰基于山谦之《州郡志》的处理,沈约将其照搬进了《宋志》。

考虑到新志、旧志在结构上理应存在的继承关系,笔者认为,荆、扬二分的宏观布局可能早在《永初二年郡国志》中就已出现,而《宋志》中诸州的排列组合也有一些应可溯源到该志,比如青、冀二州组合。《永初二年郡国志》中青、冀很可能就是相连的,但当时它们的相连并非基于“母子”关系,而是和《宋志》中梁、秦相连一样,是基于“主客”关系:永初二年冀州尚未实土化,正侨寄于青州境内。如此,加入文本因革的视角后,我们可以对宋齐两志诸州排序的形成作更加审慎和深入的思考。

余论

综上所论,《宋书·州郡志》和《南齐书·州郡志》的诸州排序呈现出共通的结构特征。

一者,两志都以扬、荆二州为首将诸州分入东、西两大板块,其现实基础是“荆州分陕”的政治地理架构。岭南的广、交、越三州在《宋志》中划归荆州板块,在《南齐志》中则划归扬州板块,这很可能是南朝时期岭南地区与荆州关系弱化而与扬州联系加强的反映,亦不排除是受“岭南扬州说”这一传统地理观念影响的结果。

二者,两志的诸州排序中存在若干相同或相似的二级分组,这些分组内部的州普遍有着相同的建置来源和地理区位。二级分组和组内诸州的排序虽无通例可言,但诸州的建置关系与它们的组内次序明显存在相关性,该相关性的出现应与史臣们尽量在旧志框架下增补新设政区的修志策略有关。

而如果没有注意到共同宏观布局和相似二级分组的存在,宋齐两志的诸州排序在我们眼中将如两团乱麻。因为我们所能想到的客观或主观指标,都最多只能解释极个别州的排序情况,而根本无法推广于全局。比如,《宋志》南徐州户数约7.25万,仅次于扬州,居诸州第二,但我们不能将此作为它排序紧跟扬州的理由,若以户数多寡排序,约3.11万户的南兖州便不应排在约3.76万户的南豫州之前。又比如,按去京路程的远近,我们无法理解为何治所离建康最近的南豫州会排在较远的南徐和南兖之后。

诸州政治地位的高低对它们的排序也缺乏解释力。我们或许可为南徐州的排名靠前找到政治上的原因:它是宋、齐、梁三代帝室的故里所在,南朝文献中屡屡可见强调其帝乡属性的表述,如“乡基义重”“帝乡蕃职”以及“神牧帝乡,冠冕列岳”等等。但是,刘宋皇室籍贯所系的南彭城郡,其户口数也居南徐州诸无实土侨郡之最,《宋志》却将它排在临淮、淮陵等侨郡之后。又,齐梁皇族的故居地武进县在《南齐志》中列于同郡诸县最末,可见史臣的政区排序并未考虑某处是否是帝乡。而青、冀二州排江州前,还有前文提到的巴州排郢州前、梁州排益州前等,从政治角度都解释不通。全盘展示南朝诸州政治地位的史料是《隋书·百官志》所录萧梁官班,它将州佐分为若干级别,从中所见梁初诸州次序为:扬、南徐、荆、江、雍、郢、南兖、湘、豫、司、益、广、青、衡、北徐、北兖、梁、交、南梁、越、桂、宁、霍。梁初政区与南齐末年相近,亦设冀、秦二州,但因冀州与青州、秦州与梁州共用一套行政班子,故官班内不见其名;衡州、桂州、南梁州、霍州系新析自湘、广、梁、豫四州,南豫州则并入了豫州,在政区分合之前,湘、豫等州僚佐的阶序或较此各有升降。齐梁制度相承,南齐官制文献中的诸州次第应和梁官班所示相似,而与《南齐志》的诸州排序天差地别。

把宋齐两志诸州分解为一、二级组合后,结合政治地理、政区沿革、文献生成等角度,我们始可对许多州的相对排序作出合理解释。但想要为所有排序关系找到统一规律也是不可能的,因为南朝史臣们对志书体例的设计还没精细到这一步。而相比于州,两志的郡县排序更无明细规则可言,甚至连郡治所在县都未必排在该郡属县的首位。另外,比起《隋书·地理志》引入上古九州作框架,和两《唐书》地理志按贞观十道分列天下政区,宋齐两志的诸州二级分组方式尚显得较为粗糙。总之,我们不能对两志的专业化、标准化程度给予过高的评价和想象。

荆扬二元、中分天下的宏观布局是宋齐两志的一大特色,为此前诸史所未见,此后的正史地理志中也找不到与之原理相同的布局方式。《魏书·地形志》的上中下三卷分别对应河北、河南、关右三大区域,但列在中卷之首的兖州与荆州不同,它算不上所在区域的军政重心。隋唐有东西两都,然而《隋书》和两《唐书》的地理志都未以长安、洛阳为中心将国内政区分成两组。明代行南北两京制,《明史·地理志》亦不以两京为首南北二分诸布政使司。《辽史·地理志》以五京为首分为五卷,布局方式与宋齐两志最为接近,但其纯粹是为布局而布局,五京分道缺乏相应的制度基础。宋齐两志独特布局的背后,是东晋南朝特有的地理意识与政治现实。

(本文原刊《社会科学》2024年第1期第69—80页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)