|

晚清时期,中国边界观念发生了从传统到近代形态的深刻转型。这种观念的变革,与鸦片战争以来的边疆危机和界务交涉的刺激有着极为密切的关联。19世纪后期,随着宗藩解体与强敌逼处的新形势出现,过去鲜有清人关注的“瓯脱”古法,即在双方交界处空出广阔区域作缓冲地带的方案,持续成为中国划界筹议中的重要主张,并一度引发朝野上下的广泛呼吁和积极谋划。这些“瓯脱”之议,突出地体现了清人运用中国古代疆界理念应对空前边疆变局的努力,并反映出晚清边界认识走向近代化之曲折,构成中国边界观念演化过程中独特而重要的环节。关于晚清“瓯脱”之议,学界虽有初步探讨,但主要限于其高涨时期,而鲜有关注此议的历史渊源、兴起经过与衰落历程,以及各个阶段之间的联系与嬗变;同时,既往研究也未进一步深究此议背后所反映出的边界观念变迁及其意义。本文将较为系统地考察晚清“瓯脱”谋划的来龙去脉,进而揭示19世纪后期中国边界观念演变的形态、特征与趋向,以期深化对相关问题的认知。

一、清代语境中的“瓯脱”概念及相关史实辨析

“瓯脱”一词,较早见于《史记•匈奴列传》:“东胡王愈益骄,西侵。与匈奴间,中有弃地,莫居,千余里,各居其边为瓯脱。”其后,该词在《汉书》中亦多次出现。关于古代“瓯脱”的含义,前人多有讨论,至今尚存争议。《大辞海》有谓:“瓯脱:亦作‘区脱’。匈奴称边境屯戍或守望之处。后人对‘瓯脱’有三种解释:(1)指边境上候望的土室;(2)指双方中间的缓冲地带;(3)指边界或边界守卫官。”上述解释,大体概括了学界较主流的几种观点。

清代语境中的“瓯脱”,主要有三种含义:(1)指闲旷放任之地,多用于非州县制区域。如魏源《圣武记》曰:新疆“北路、南路皆国家疆以戎索之地,何必一轮台,一瓯脱?”1853年胡林翼称:“乌沙界连丹江、台拱、清江、古州、八寨,向为瓯脱之地,俗名四不管,是以酿成盗薮。”(2)指交界之处的缓冲地带。左宗棠在1879年解释说:“古今边防,凡交界处所,彼此各留隙地,以明界画而永杜争端,史册所称瓯脱之壤是也。”1880年,总署(即总理衙门)亦称:“至分界之外,应留隙地若干,彼此不居,作为瓯脱。”(3)指断续而入他境的一线之地,即“插花地”。1848年胡林翼谓:“一线之地,插入他境,既断而复续,已续而又绝,绵绵延延,至百十里之遥,世亦谓之插花,即古所谓瓯脱之地也。”贵州安化知县胡大经,更是直接采用“插花瓯脱”的说法。

本文将要讨论的晚清“瓯脱”,属第二种含义。更具体地说,它是清朝与邻邦在交界之处空出的缓冲地带,该地带系无主权归属的界外区域。显然,晚清语境中的这种“瓯脱”,与近代以来一般意义的“中立区”与“缓冲地带”等概念是存在区别的。

早在入关以前,清政权已具有于交界处设置“瓯脱”的意识。1629年6月,皇太极致书明将袁崇焕曰:“我等今若修好,宜避开边界。民间父子兄弟,散居各地,仍前接壤而居,则奸细、逃人、盗贼往来流窜,恐坏和好之道也。诚若和好,则以大凌河为尔界,三岔河为我界,留此两处之间为空地,则逃人、盗贼易察,不致滋生事端,和好之道得以长久。”此时皇太极认识到,于边界之间设置空地作为缓冲地带,有助于双方查拿逃人与和睦共处。类似的主张,亦见诸1642年松锦战役后皇太极致明廷的议和条件书中:“以宁远双树堡中间土岭为贵国界,以塔山为我国界,以连山为适中之地,两国俱于此互市。”上引两则史料,分别出自《满文老档》译文和《清实录》。虽然此中未见“瓯脱”之表述,且上述方案未能付诸施行,但可看出时人具有“瓯脱”意识。

清入关之后,直至光绪朝以前,难以见到时人关于“瓯脱”的言论和实践。不过,其中有如下与“瓯脱”相关的史实值得注意和辨明。

其一,关于乌第河这一中俄待议区。1689年,中俄《尼布楚条约》规定:“界于兴安岭与乌第河之间诸川流及土地应如何分划,今尚未决,此事须待两国使臣各归本国,详细查明之后,或遣专使,或用文牍,始能定之。”雍正时期,清朝曾多次提议议定乌第河地区,但未得到俄国积极响应。为此,清朝特别注意强调该地区之性质。如1727年,清方代表策凌等人对俄使说:“该乌第河等地,今既不议,仍照前例暂且存放为公地,尔人断不可占据。”对此,清朝在日后又有重申。清末地理学者邹代钧考察中俄旧界时指出,“乌得河南之地,实为当时瓯脱”。当今学者,亦有诸如“乌第河瓯脱”的表述。然而,从清朝官方的言论可知,乌第河待议区的出现并非缘于设立缓冲地带的考虑,而只是暂时难以划分,故与本文所论“瓯脱”形似而实异。

其二,关于中朝边境的闲旷地带。自清初起,统治者对东北地区实行封禁政策,中朝边境的管辖尤为严格。自柳条边墙到作为中朝边界的鸭绿江和图们江之间,便形成了空旷无人的局面。而朝鲜方面,也利用清朝封禁政策,极力维持这一现状。如1714年,珲春兵民欲在近图们江地带开垦土地。朝鲜咨清礼部曰:中朝“只隔一揭厉水为之分界”,“今至近之地开荒作舍,垦田治道,两处人烟相接,鸡犬相闻,江水一合,尤无限隔”。为防边民私越构衅,仍请清朝“设栅凤城以讥出入,栅门迤外仍旧荒虚,不许人居,与小邦边徼稍远,不相混杂”。不久,清廷同意其请求,令“嗣后在沿江近处盖房种地者,严行禁止”。关于中朝边境的闲旷地带,乾隆朝官员博明便有“其地皆弃同瓯脱”之感叹。当代学者张存武较早将朝方相关言行称为“瓯脱政策”,其后不少论著也援引这一表述。须指出的是,清朝对此闲旷地带具有明确的管辖权,与界外“瓯脱”尚有本质差别。

其三,关于西北界约的“公中之地”。1864年,中俄《勘分西北界约记》第6款规定:“其平旷之区,两国堆立界牌鄂博时,中间空出二十丈,作为公中之地。所立界牌鄂博以左,其山河所产一切物件,均属中国;所立界牌鄂博以右,其山河所产一切物件,均属俄罗斯国。”从缓冲地带的角度来看,这大概是光绪朝以前的中外界约中,最为接近“瓯脱”理念的条文。不过,该“公中之地”仅有“二十丈”,与一般意义的“瓯脱”在空间上存在不小差异。无怪乎后来左宗棠提出“瓯脱”之说时,指出此约规定“中间空出二十丈”,其“与漫无限制亦复相同”,而似不认为这是一种“瓯脱”。

总之,在光绪朝以前,鲜见清人关于“瓯脱”之法的议论,更难见到对于“瓯脱”方案的实践。这种状况,直到19世纪70年代末,亦即光绪初年始有明显变化。

二、晚清对中俄边界现状的反思与“瓯脱”之议的兴起

晚清“瓯脱”之议,主要发生在19世纪70年代末至90年代初。中俄伊犁交涉时期,由于左宗棠的大力倡议,作为传统古法的“瓯脱”方案,开始受到一些清朝官员注意,并最终为清廷所采纳,进入到对俄谈判方略之中。

1879年6月,时任督办新疆军务的钦差大臣左宗棠,就中俄分界事宜致函总署曰:“至分界一事……须于交连之处彼此多留空地,勿搭盖厂屋,致日久潜行侵占,重费清厘。古来两国交界地方皆留隙地,谓之瓯脱,所弃之地,彼此无多,而一彼一此,大致了然。由此达彼,由彼达此,易于讥禁,非若现在之明侵暗占,他族逼处,漫无限制也。”上述言论,为晚清时期较早明确倡导“瓯脱”之议者。当时使俄钦差大臣崇厚正在与俄方进行伊犁问题交涉。左氏向总署倡导“瓯脱”古法,乃是希望将其纳入条约,以改变西北边疆的不利状况。

要清晰把握“瓯脱”之议在此时期兴起的原因,以及这种现象反映的边界认知变化,我们有必要对此前相关历史稍作追溯。自1689年《尼布楚条约》订立至咸同时期,清朝已经历不少近代意义的划界实践。其间清廷对西方划界规则逐渐了解,而且并无明显排斥。如1734年理藩院曾为划清暂为两国隙地的乌第河地区主动致书俄方:“夫两国明确划定边界,严禁各自属下越界者,甚为紧要。倘不明确划定边界,属下无知小人,若一时利令智昏,私自越界,滋生事端,则与两国友好之道关系重大。”即使是1879年率先倡呼“瓯脱”古法的左宗棠,此前也并不抵触划界。1878年他致函总署称:“俄人屡次无理取闹”,“或借此定其界画,可斩断葛藤,免致重烦唇舌也”。显然,无论是早前的理藩院还是此时的左宗棠都认为,清晰划定边界对于避免中俄边境纠纷具有积极的意义。因此,对于左宗棠等人来说,他们之所以提出“瓯脱”之法,并非反对划界本身。

那么,左宗棠反对的究竟是什么?其担忧又来自何处?这需要结合左宗棠的言论和西北边疆的情况来综合分析。左宗棠在1879年至总署函中提到“古来两国交界地方皆留隙地,谓之瓯脱……非若现在之明侵暗占,他族逼处,漫无限制也”。“明侵暗占,他族逼处,漫无限制”所指的实际是此前十余年的新变化。乾隆平定新疆后,于传统边界以内设置卡伦。在较长时期内,清朝西北边疆以卡伦之外的哈萨克、布鲁特等游牧部落与俄国相隔阂。鸦片战争前后,俄国将这些游牧部落纳入自身属国范围,并加紧对中国西北边疆的蚕食。1864年通过《勘分西北界约记》,俄国割占了中国卡外界内大量疆土。由于中俄之间屏障不复存在,西北边疆遂成“他族逼处”之势。但西北划界之后,俄国“明侵暗占”的行径并未停止,而是趁新疆大乱之机占领伊犁。这种藩属丧失、强敌逼处的变化,不仅为左氏一再强调,也颇为此时期关注时局之士所重视。

1878年清朝基本收复新疆全境后,如何确定伊犁地区边界与保全西北边疆自成迫切问题。上引左氏于1879年中俄伊犁交涉期间提出的“瓯脱”古法,即是反思中俄边界现状和谋求应对之策的结果。在当时国人的思维中,从中国古代去寻求因应时代难题的对策,是一种极为常见的思路。既然曾经以藩属为中俄隔阂的方式曾发挥过积极作用,那么可以寻求一种类似的方案;而中国古代的“瓯脱”实践,正好为此提供了思路。“瓯脱”方案的特点在于,“所弃之地,彼此无多,而一彼一此,大致了然。由此达彼,由彼达此,易于讥禁”。换言之,两国虽然相邻,但所划边界并不直接接壤,而是以中间的隙地作为缓冲地带。如此,既能有效遏制对方侵占,也可减少私越纠纷。

可见,促使左宗棠等人寻求“瓯脱”古法的关键因素在于,列强对中国边疆和藩属蚕食鲸吞的种种残酷现实,使之日益深切感到直接接壤的边界划分,非但无助于实现安定边境的初衷,反而更易造成纠纷与侵占。为化解边疆危局,遂从传统思想资源中寻求隔阂强邻的“瓯脱”方案。就此而言,这种看似“保守”的主张背后,实际也蕴含着其对西方规则和边界现状的理性反思。

随后,左宗棠就伊犁分界问题与伊犁将军金顺商量,对“瓯脱”理念进行了更为细致的阐释:“愚见古今边防,凡交界处所,彼此各留隙地,以明界画而永杜争端,史册所称瓯脱之壤是也。即如山水,本天成界限,山以顶巅为界,水以涯涘为界,事理易明。然立界于山巅水涘,而即于其处画地而居,则一举足、一涉水而即有逾越之嫌,不但日后必启争端,即目前亦成话柄。此大段之宜先为论列者。”左宗棠还就此致函李鸿章幕僚薛福成:“交收伊犁,不特全境以内不容其侵占,即境外亦宜多留隙地。”同时,他也不失时机地向清廷建言。9月26日,左宗棠就伊犁问题复奏:“同治三年,明谊与俄官定议,准之旧界,有缩无赢。此次即仿瓯脱往事,视为隙地,彼此共之。在我仍有所损,在彼亦受其益。……旧界已难复按,则仍以同治三年所定之界为定,而以旧界作瓯脱隙地,俄人或有在隙地内造屋居住,一时难于迁徙者,亦姑听之,但定为瓯脱隙地,禁其日后修造可也。”这应是左宗棠首次在奏折中提出“瓯脱”主张。10月9日,上谕对左氏奏陈总体予以肯定,但未针对“瓯脱”建议发表看法。其时崇厚已与俄方定议画押,清廷所关心的是如何补救崇约。

综合左宗棠上述言论来看,其所设想的“瓯脱”,大致是国界之间无人居住的、宽至数百里以上的缓冲地带。他主张“瓯脱”之法的目的,主要是防止因中俄直接接壤而造成越界争端和疆土侵占,此外也有以过去的旧界作“隙地”来稍减1864年划界的疆土损失的考虑。

左氏“瓯脱”主张虽未立即引起清廷的兴趣,但渐为金顺等人所认同。1880年1月4日,金顺遵旨议奏崇约,指出左氏“瓯脱”之议不失为挽救之法:“夫我与俄人壤地本不相接,中间隙地原所以处哈萨克诸部。自同治三年定约以来,藩篱之地尽为俄有,而哈萨克亦遂为俄属民,致塔城一隅去俄镇仅三十里,洵所谓聚铁九州铸此大错。若如左宗棠之议,作为瓯脱之地,彼此不居,尚可挽回于万一。”在此,金顺特别强调了塔城实行“瓯脱”之法的必要,盖其逼处俄镇,间隔仅三十里。2月9日,奉旨:“所陈新约必不可允各节实能洞见利弊,此事现经王大臣会议,亦与该将军意见相同。”

2月19日,清廷下谕,派曾纪泽为出使俄国钦差大臣。4月1日,总署奏准对于崇约的签注,其对崇约中有关改定塔城界约的第八条注曰:“至分界之外,应留隙地若干,彼此不居,作为瓯脱,以泯争端,最是古来妙法,亦应议及。”至此,左宗棠的“瓯脱”之议,进入清朝对俄交涉方针中。

1881年2月24日,《中俄伊犁条约》签订。对比之前总署签注,该约明显少了“瓯脱”一条。揆诸史实,可知当时形势并不适合提出这一方案。早在与俄谈判之前,曾氏已深知签注意见难以全部实现。谈判中俄方果然肆意要求,态度强硬。如俄方一再强调,归还伊犁必须以其他地区来补偿,塔尔巴哈台和喀什噶尔地区的界线亦须按崇约划定。相比之下,总署签注中的“瓯脱”方案自较次要。更何况,要求俄方在1864年界约的基础上让出相当土地作为缓冲地带,必遭其强烈反对。

1881年5月27日,《申报》刊载《中俄疆界大势论》一文。文中指出:“自古两国错壤,必有地如匈奴东胡之瓯脱,盖所以增边备而恢疆界也。即如三国之世,吴与魏各迁其民,而弃淮上之地。虽在中原,犹且如是。然两国相争,必有一雄。东胡既亡,而瓯脱归于冒顿;晋受魏禅,而淮地尽隶江南。安得封疆之间有终弃之土哉?”

这种封疆之间终无弃土的观点,在相当程度上构成对左宗棠“瓯脱”之议的批评。不过,在当时这种反对“瓯脱”之议的声音相当微弱,未能立即引起朝野的重视和共鸣。

三、存越固圉的划界考量与“瓯脱”筹议的高涨

“瓯脱”方案在中俄伊犁交涉中被提出后不久,由于中法关于越南问题的交涉开展,此议再次进入清朝君臣的言论之中,并逐渐走向高潮。对此过程,笔者曾有专文考察,兹不详述,以下侧重从边界观念的角度对其中相关言论和主张进行分析。

1882年上半年,法国入侵清朝属国越南的北圻地区,引起清政府强烈关注。一时间,“保藩固圉”成为清朝官员的普遍主张。驻法公使曾纪泽则对法力陈中法交界之弊:“中国愿与越南为邻,不愿与大国连界,与大国连界,恐生事端,两不相宜。”其后,他又多次重申这一观点。法方则于1883年9月提议:中国退出北圻,以北圻东北一带为“中立区”,“中立区”吏治归越办理。曾纪泽坚决反对,认为在法国控制越南之后,这种“中立区”有名无实,主张北圻归华,并设“瓯脱”于南、北圻之间。这一时期,曾纪泽虽从存越固圉退让为设立“瓯脱”,但始终强调隔阂强邻之必要,而不愿中法直接接壤。由于中法之间在宗藩关系与边界划分问题上,无法达成一致意见,遂走向战争。至1884年4月,双方开始和谈。早在订约前数日,《申报》发表评论:“所画之界相去不远,中间必无瓯脱之地,暂时相安,能保日后无越畔之争乎?”这种担忧,正与此前曾纪泽应以“瓯脱”来隔阂法国的观点存在相通之处。

5月11日,中法订立《简明条约》,规定法国不侵犯中国南界,而未涉及具体划界问题。然而,当清廷准备筹划边界问题时,爆发北黎冲突,中法持续展开战事,至1885年初中法和议方得重启。随着中法草约订立,“瓯脱”呼声在清朝疆臣之中再次出现。两广总督张之洞于4月16日奏请:“东则谅山、高平、广安,西则保胜,凡与我界近之地,宜作为瓯脱。”护理广西巡抚李秉衡旋亦上奏呼吁。5月5日,上谕同意筹议“瓯脱”。由此,以近边为“瓯脱”隔阂强邻的主张,得到清廷支持。

6月9日,中法《越南条约》规定,仅可在对两国“公同有益”的情况下对“北圻现在之界”稍作改正。然而,清朝“瓯脱”谋划,并未因此终止,相反在勘界前夕逐渐走向高潮。1885年下半年,曾纪泽向总署建议,仍可在分界之时,争取“于两界之间留隙地若干里以为瓯脱”。随后,许景澄也提出,似可乘机“与议宽留瓯脱”。两位驻外公使的提议,引起朝廷重视。11月,上谕指示:中越两界之间,“留出隙地若干里作为瓯脱以免争端,最属相宜”。随后,清廷更是谕令张之洞和勘界大臣周德润、邓承修等人力争“瓯脱”。

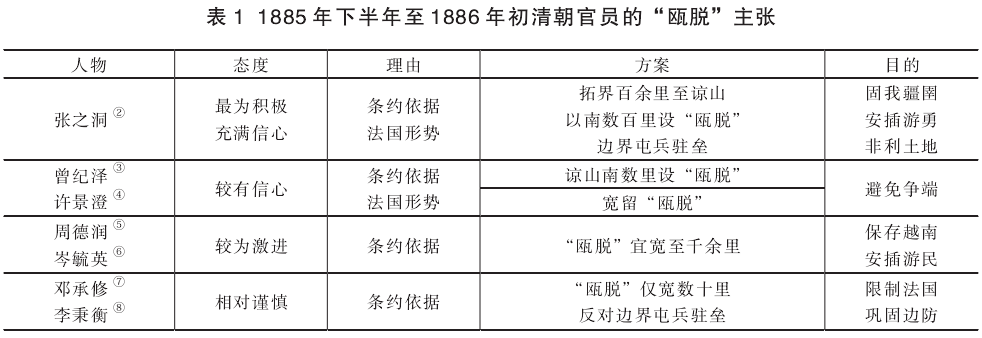

在清廷接连谕示之下,中国的勘界代表、边省官员、驻外使臣积极响应。国内的“瓯脱”之议,遂迎来空前高涨的局面。为较清晰地呈现其时主要人物的“瓯脱”主张,下表对此作了简要整理。从中可见,这些官员基本都有以“瓯脱”隔阂强邻、巩固边圉的考量,但具体看法也有不小差异。其中,关于“瓯脱”的空间范围,就有几十里到千余里的区别;关于“瓯脱”边界是否屯兵驻垒,也存在相反的意见;关于“瓯脱”功能,也有避免纠纷与保存越南或安插游勇的不同取向。

尽管这一时期清廷对“瓯脱”之议予以积极支持,但并无坚定态度。1886年1月,清廷指示勘界大臣趁越南反抗法国之势上涨之机,竭力争取“瓯脱”。旋因法方抗议中国违约,清廷转而下谕按约速了,但中方勘界代表并未立即放弃“瓯脱”谋划,法方乃以停止勘界向中方施压。在清廷再三严饬之下,国内对于中法“瓯脱”的谋划,遂告终止。

在“瓯脱”筹议失败后,清廷于1887年初发布上谕回顾说:“前岁初议展宽瓯脱,乃因闻法廷议弃北圻,特命邓承修等相机与言,借以安插越众。迨该大臣与浦理燮议久不合,势将决裂,而法外部电称,兵力所得,断不轻弃,从此瓯脱之说无从再议。”进而指示:“凡越界无益于我者,与间有前代证据,而今已久沦越地者,均不必强争。无论新旧各界,一经分定,一律校图画线,使目前各有遵守,总期速勘速了,免致别生枝节。”此中虽不无清廷对于“瓯脱”谋划失败的无奈之情,但也可见其自我反思和态度转变的一面。其时清廷已深刻地认识到,与法方尽快划清界线,完成勘界,方是“正办”。

从以上考察来看,中法越南交涉中的“瓯脱”之议,可谓颇为曲折反复。那么,为何这一时期的“瓯脱”筹议,比中俄伊犁交涉时期更加曲折,又更加热烈呢?下文对此略作分析。

自清朝前期起,在中国北部边境,中俄已有订约划界的实践和直接接界的事实。至中俄伊犁交涉,左宗棠等人强调在两国边界之间设立“瓯脱”,主要是基于对此前边界实际状况的反思,而考虑寻求避免边境纠纷和防范沙俄侵占之方案的结果。此中,虽隐含清人与沙俄这一西方列强在西北边疆接壤的担忧与不安,但并不十分强烈。毕竟这对清朝而言并非全无经验,而且清朝前期的中俄东段与中段划界也曾在一定时期里缓解了边境冲突,维护了两国和平。

相比之下,中法越南交涉时期,朝野纷纷筹议“瓯脱”,则有更为强烈的不安与不甘心理。之所以如此,很大程度上是因为,自清初越南便是与清朝直接接壤的重要属国,其在时人心中的地位仅次于朝鲜。无论是维护传统宗藩秩序,还是巩固西南边防,越南都有着十分重要的作用。在19世纪80年代初,随着法国对越南的入侵日益深入,中国不仅面临丧失越南这一属国的严重危机,而且遭遇与法国接壤的空前挑战。属国丧失,造成了朝野上下的严重“不甘”,故提出各式各样的“瓯脱”方案以弥补自身的损失;强邻接界,导致国人内心的强烈“不安”,故寄望“瓯脱”来达到隔阂强邻、避免纠纷的目的。

对清朝君臣而言,越南作为第一个被列强侵占的重要陆疆接壤属国,其命运对其他属国也有示范作用。因此,中法“瓯脱”成功与否,不仅关系到日后中越边界问题,亦关系到中缅边界问题,甚至关系到整个中外陆地边界的划界模式与管理规范。当1886年清朝空前高涨的“瓯脱”筹议遭遇重挫而不得不告止,很大程度上也就意味着“瓯脱”之议在总体上开始走向衰退。

四、“瓯脱”之议消退与适应西方边界理念的趋向

经过中法越南交涉期间的顿挫后,在19世纪90年代初的中英滇缅界务交涉中,“瓯脱”筹议又再次出现。但这一时期,已只有极为零星的呼声,并且还伴随着内部的质疑。

1886年,中英签订《缅甸条约》。该约在界务方面仅规定日后会勘,另立专章。因当年中方谈判代表曾纪泽力争,得以与英方“互写节略存卷”。其内容包含所谓“三端”:潞江(即怒江)以东的南掌、掸人之区归华;八募以东之旧八募允中国立埠;以大金沙江(即伊洛瓦底江)为中英公共之江。1891年3月,新任驻英公使薛福成了解到“三端”之后,上奏朝廷:“果能将南掌与掸人收为属国,或列为瓯脱之地,诚系绥边保小之良图。”对此主张,他随后解释:“界不稍展,则彼之铁路直抵沿边,各土司被其侵逼,无瓯脱之地以阑之,必寖受诱胁,后患甚巨,故拓之所以固吾圉也。”可见,隔阂强邻与巩固边圉是其主要考量。随后总署议复,认为英国尚未催问勘界谈判之事,中国不便发端。

1892年2月24日,英外交部提出将伊洛瓦底江上游归英,江洪、孟连等地归华,薛乃以“三端”相驳斥。数月之后,云贵总督王文韶致书薛福成:“潞江以东掸人地,如其归我,亦属难于控制,为彼所有,则又实逼处此,能作瓯脱,最属相宜。”薛复称,他赞同掸人地归我归彼均有困难,但不主张采取“瓯脱”方案,除了其地已多属暹罗外,也因“留作瓯脱,英人向不喜用此法,且恐名为瓯脱,仍渐被彼占踞,窥我滇境”。故此,他倾向于将其作为藩属,同时辅以边外拓界。而在上年,他曾认为将掸人地“收为属国,或列为瓯脱之地”均可,这反映出他对此方案的态度有所变化。年底,英外交部照复薛福成,“若中国不索野人山地,彼可稍分缅属掸人地”为偿。随后,经薛福成反复力争,英国最终同意潞江东西各让一地。

关于八募之地,1892年上半年经与英方交涉,薛感到此地繁庶,英国断难轻弃,在该年下半年乃将主要注意力集中于争取野人山。不过,中国对野人山的要求,英方早有反对。当时薛也清楚这一目标难以实现,其实际想法是希望能够以此达到以野人山之间的大金沙江为界的结果。在他看来,“以江为界,则彼此畛域划然中分,或可屏蔽数十土司,不致被彼蚕食”。

10月,薛照会英方,“告以野人山地本非缅属,英既踞缅,即为中英两国瓯脱之地,按万国公法,本应均分”。然而,英国并不接受野人山为“瓯脱”,同时还加紧对该区的军事渗透。随后李鸿章评论说,薛“初望太奢,信言太实”,“将来如能以野人山为瓯脱,究不能免英之进占,驭戎筹边,殊劳策画矣”。显然,李鸿章已认识到“瓯脱”最终难免被列强所占据的命运。

1893年3月1日,英方代表针对大金沙江以东的野人山地云:“必不得已或作为两国瓯脱之地,再就中间勘一分界之处,其东近中国者,名为东瓯脱,归中国管理,其西近大金沙江者,名为西瓯脱,归英国管理。”就中国方面而言,较之薛氏前议,此方案自是退而求其次,但总胜于野人山为英方所尽占。在薛看来,此法除能使中国体面、风示他邦外,还有诸如抑制英印侵犯、保固沿边土司的实际益处,故予同意。不过,英方很快找借口将此作罢。薛深感愤怒,他一面请总署致函英使表明中国实已相让,另一面则赴英外交部指责对方失信。经其力争,英同意“滇西老界稍加展拓”。薛审时度势,感到“瓯脱之议,断难办到”,决定以展拓之说相机了结。此后,中英交涉的重心便不再是争取于野人山设置“瓯脱”,而是滇西沿边如何展界的问题了。后经过双方多次争论,英国答允“滇西老界连野山者,悉展出十六里作我外障”。

对此结果,李鸿章虽认为滇西边界有赢无亏,但对于以野人山为“瓯脱”未能成议,颇为感慨。6月30日,李致函王文韶称:“滇、缅界议,较旧图间有展拓,就封域论,本无所亏,惟叔耘初意画分金江以东固难办到。其次弃为瓯脱之议,英又允而复翻,今彼于滇、缅之间两不相属之地全行收去,仅指近边数处以偿我。叔耘犹欲少为停待,以示不轻让人。昨见其移总署书,深以藩篱为虑,盖反之发端一疏所陈五事,实觉力与心违也。”李鸿章原本颇不看好“瓯脱”之法,此时却对英国否定这一方案表以遗憾。这种遗憾恐怕主要还不在“瓯脱”未成本身,而在于中方主张一再为英方否定的无奈,即他所说的“力与心违”。

薛福成在亲历了滇缅界务交涉后,更是感慨良多。9月7日,他在奏明谈判经过之余,以较大篇幅表达对了传统疆土理念的批评:“中国素守好大喜功之戒,避开疆生事之嫌,得之则曰犹获石田,失之则曰不勤远略。顾石田弃而腴壤危矣!远略弛而近忧迫矣!我视为荒土而让之,彼一经营,则荒土化为奥区,以夺我利柄。我见为瓯脱而忽之,彼一布置,则瓯脱变为重镇,以通我岩疆。伺间蹈瑕,永无底止。岁朘而月削,后患何穷。”薛还就边界问题指出:“观西洋形势,凡两国接界之处,莫不明斥候,修炮台,造兵房,虽累世和好,而设备谨严,遂能彼此相安无事。云南西南两面,昔与掸人、野人各种相接,所以台垒久圮,关堡不修,亦可无虞侵逼。今与西洋最强之国为邻,则如何整顿一新,如何规画尽善,想督抚臣皆久历练疆圻,公忠在抱,必有先事绸缪者矣!”

薛福成的上述奏陈,虽非完全针对“瓯脱”而论,却在相当程度上构成对这一传统方案和边界理念的反思。在此,薛福成深刻意识到“不争远土”“不勤远略”思想之弊。过去所忽视的“瓯脱”之地,如今沦为列强重镇,即是受此影响。言下之意,中国应以积极的态度对沿边地区进行实质的管辖。至于边界,他认为,因强邻接壤,今昔势异,必须改变此前放任之法,主动学习西方规则,行以严格的边境防御举措。这种发人深省的观点,不仅上达了朝廷,而且为思想界所重视。如1895年郑观应出版的名著《盛世危言》中,便基本照录了上述批评中国向来“不勤远略”的言论。

结语

晚清“瓯脱”之议,主要出现在19世纪后期,前后延续十余载。1879年中俄伊犁交涉期间,在左宗棠力倡之下,“瓯脱”之议开始兴起,其后进入清朝对俄谈判方略,但未能纳入条约。至19世纪80年代中法越南交涉,从封疆大吏到驻外使臣,均不乏大力呼吁和积极筹划者,清廷亦予积极支持。然而,这种空前高涨的“瓯脱”之议,终因法方强烈反对而止息。经此重挫,19世纪90年代初期中英商议滇缅界务时,仅有王文韶等人零星的建议,且还伴随着内部的质疑之声,旋告终止。自此之后,国内的“瓯脱”之议便走向了消退。这一过程,可谓跌宕起伏、曲折反复。

“瓯脱”作为一种中国古代的疆界实践方案,在晚清受到朝野的持续关注,并且反复尝试,足见时人对传统思想资源的重视。不过,“瓯脱”筹议的背后,反映的不仅仅是一种传统意识的延续,而且折射了清朝固有边界观念在近代环境下的调适与转变。尽管早在清代前期,中俄之间已有订约划界的实践,但未能根本改变清朝基于天下主义和宗藩体制的边界观念。至19世纪前期,清朝仍未形成以条约划定线状边界为通则的意识,与邻邦延续着大量形态多样的传统习惯疆界;在边防方面,则主要秉持“守在四夷”的思想,而非对边界内侧的积极防御。这与近代西方国家的边界理念形成鲜明对比。在19世纪后期,随着列强侵吞中国藩属,清朝不仅遭受宗藩解体的巨大打击,而且面临强敌接界的严重威胁。在此情况下,为了保疆固圉,清朝士大夫纷纷将眼光转向古老的“瓯脱”方案,试图以此补救“守在四夷”的缺失。从边界观念的角度来看,当时国人内心已日益接受以条约确定线状边界的规则,并且逐渐意识到“守在四夷”难以为继的事实;但是对于与西方列强接界,心怀强烈的不安和抗拒,故强调以“瓯脱”隔阂强邻和避免纠纷的必要。进一步而言,时人对强邻接界的不安心理和抗拒态度,也并非完全缘于对传统秩序和制度的眷恋和依赖,此中亦不无对西方规则之弊端的理性思考。如在1879年左宗棠力倡“瓯脱”之法,很大程度上即是基于对西方近代划界规则和此前中俄边界实践的反思。

由此可见,这一时期的“瓯脱”之议及其背后的边界观念,绝非以“传统”或“保守”可以简单评判。其中,既有挽救某些“传统”而抗拒“近代”的一面,也有放弃部分“传统”而适应“近代”的一面,甚至还有反思“近代”而具有某种超越“近代”的意味。

晚清“瓯脱”之议的失败,有其深刻原因。“瓯脱”在中国古代能够存在,与当时生产力低下、人口数较少、对边缘地区控制能力有限不无关系。“瓯脱”现象并非中国独有,如古代日耳曼部落之间也有类似的实践。时至近代,西方国家生产力大为发展,1648年《威斯特伐利亚和约》之后划定固定的线状疆界的做法渐成共识。由此,疆土价值日益引起人们重视,以至寸土必争。类似于以“瓯脱”弃地为缓冲地带的做法,一般自不为其接受。虽然近代西方强邻之间亦以小国作缓冲,但是作为主权国家的“缓冲国”与作为弃地的“瓯脱”毕竟存在属性上的差异。事实上,对于上述国家实力差异和历史发展趋势,早在1881年时人已有所体认,并在《申报》发表封疆之间终无弃土的观点。到19世纪90年代初,国内基于上述认识而反对“瓯脱”方案的官员日益增多。与之相伴随的,是积极适应西方近代边界规则的呼声。

甲午战争之后,清朝失去了最后一个属国——朝鲜,整个宗藩体制彻底崩解,但“瓯脱”方案未再如此前一般被国人提起,并随着时间推移而日益为人所淡忘。“瓯脱”之议的终结,不仅昭示着国人以古法应对晚清边疆变局的失败,也意味着中国边界观念摆脱了传统运行轨道上的最后一道重要束缚,从此加速驶入近代转型之路。

(本文原刊《社会科学》2024年第5期第85—95页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)