|

尼德兰制图学派,于16世纪下半叶兴起,在17世纪达到顶峰,是欧洲地图学发展史中承续古典、开启现代的重要一环。这一时期欧洲制图学家对东亚的呈现,既有《马可·波罗游记》的遗存,也有“地理大发现”之后欧洲帝国对东方地理知识的渐进积累。更为重要的是,在市场竞争的刺激下,地图不再是人工绘制的、主要由国家或王公密藏的情报,而是成为可以批量印制、面向城市中产阶层的商品。尼德兰地区地图的生产、制作、销售和消费,正是欧洲现代资本主义各要素相互作用的结果,其中包括印刷技术的传播、书籍市场的形成、低地国家市民阶层的兴起、出版行业的职业化,以及最重要的——以荷兰东印度公司为代表的欧洲资本对亚洲的拓殖。

以尼德兰制图学派的亚洲形象为例,本文考察资本主义如何推动了地图学的现代演进,地图又是如何表达着资本世界的地理想象。在分析方法上,本文不但将地图作为原始史料,阅读其内容,更视地图为一种具体历史环境下的产品。以产品视角来看,尼德兰制图学派地图最突出的特点,在于它们是资本时代商业订制的产物。资本主义不断重组、重塑着人类的生产、生活和社会空间,即列斐伏尔所谓“空间的生产”。而商业订制的地图,就是此种“空间生产”最生动的视觉体现。订制地图一方面宣示着(商业)利益、(政治)权力和(知识)权威,另一方面也“显示了一种特殊的资本主义空间观念,这种观念强调扩张与产业,由个人主观排他性的边界所框定。因此这些地图反映并强化了当时荷兰所流行的法律和道德理念”。在此背景下,尽管在当时的制图学中心——安特卫普和阿姆斯特丹,几家著名的制图商竞争激烈,但和一般理解相反:这种竞争并不总是带来地理和空间观念的更新和改进,有时反而需要迎合大众既有的世界想象。地图的商品属性,构成早期全球化时代,欧洲新兴阶层审美和消费品位的一道风景,也是商业帝国的一种权力表达。

一、Chinae:欧洲首幅“中国”地图

1584年,在安特卫普出版的最新版本的地图集《寰宇大观》(Theatrum Orbis Terrarum)中,制图家亚伯拉罕·奥特柳斯(Abraham Ortelius,1527—1598)增加了一幅名为“Chinae”的地图。Chinae这个拼写不同于一般拉丁文中“中国”一词(Sinae),也和前几版《寰宇大观》中亚洲总图里出现的“China”不一致,但指的就是当时欧洲人所认知的中国。这是欧洲第一幅以“中国”为名的单幅地图,图的背面还有一篇中国简述。那一年,是明朝万历十二年(图一)。

单是把“中国”作为一个独立的地理认知单元、列入图册本身,就是个不同寻常的举动。这当然不是说,欧洲人对中国的兴趣从此时刚刚开始——将近三百年前的热那亚人马可·波罗早就勾起了探险家们对中国的无限向往。但以往地图中,中国最多只是在“亚洲地图”或者“鞑靼地图”中占据一隅,而地图买家越来越不满足于此。奥特柳斯的这幅中国图,让欧洲人第一次可以凝视这个遥远的国度。它也成为此后几十年间欧洲人对中国形状的标准认知。

今天的人乍看此图(图一),会觉得相当陌生:首先,和我们熟悉的以北为上的图很不一样,它是以西为上的。这在《寰宇大观》中倒并不少见,比如英伦地图,就也是以西为上。其次,中国的海岸线是一条相对平滑的曲线,没有山东半岛和辽东半岛构成的凸起,而西方和北方则被长长的山脉围住,使中国看上去是个椭圆形,像个竖琴。此外,地图下方画出了日本,却完全见不到中日之间的朝鲜。

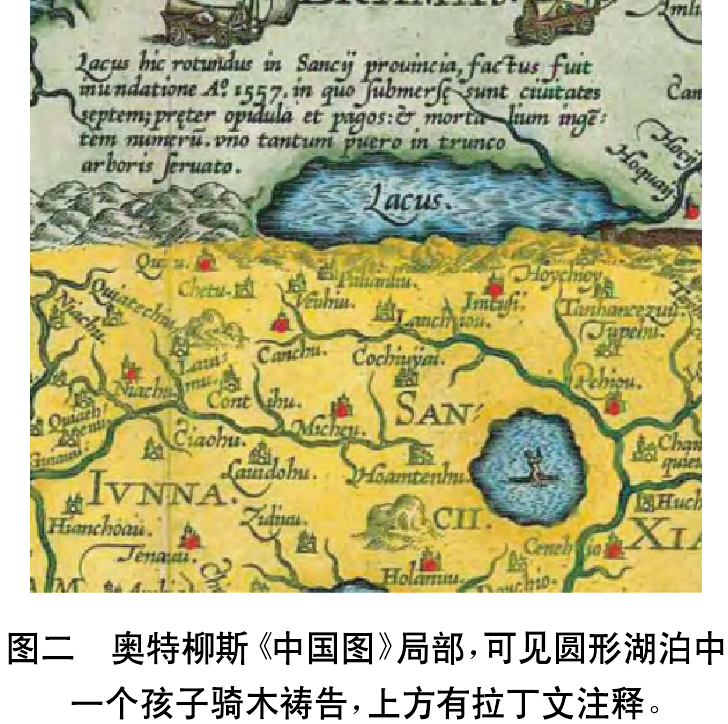

不过,作者已经尽力让这幅地图反映最新的中国消息。在西部山脉的上方,有一段拉丁文注释:

位于山西(Sancii)省的这个圆形湖,是由1557年一次洪水造成的。在这场洪水中,共有七座城市以及若干村镇被淹没,大量人口死亡。只有一个男孩,因为一根树干获救。

图中央标记为Sancii的地方,果然画有一个圆形湖泊(图二)。仔细看,湖中还有一个小人,坐在一根木头上,双手举起,像是在向上天祷告。为什么这件事情格外重要呢?这段描述,应该指的是1556年的嘉靖大地震。这是人类历史上一次最为惨烈的震灾,震中在陕西华县,达到里氏8级以上,波及周围数省,当地水系严重破坏。史载“或地裂泉涌,中有鱼物,或城郭房屋陷入池中……河渭大泛,华并钟南山鸣,河清数日。压死官吏军民,奏报有名者八十三万有奇”。可见,地图不但是地理信息的收集记录,也有传递历史信息的功能。在这一点上,欧洲和东亚的地图学传统高度一致。也正是这小段话,提示关于这幅地图更多的背景信息。

奥特柳斯并不是这幅地图的原始作者。他注明此副地图来源于Ludovicus Georgius,这个拉丁文名字,一般被认为是指葡萄牙制图师、巴布达的路易兹·豪尔赫(Luiz Jorge de Barbuda,1564?—1613?)。

关于路易兹·豪尔赫的生平,留下的资料不多,只知道他曾担任西班牙国王菲利普二世的“海图与世界地图制作师”。也有学者认为他曾经到过中国。不过,关于这点还需要更多考证。他制作的中国地图及文字简述,主要取材于西班牙教士、地理学者伯拉迪诺·德·埃斯卡兰特(Bernardino de Escalante)1577年出版的《东方航海志》。本书是16世纪以西班牙语出版的第一部关于中国的专著,影响广泛,也是胡安·门多萨(Juan Gonzalez de Mendoza)《中华大帝国史》的参考之一。但埃斯卡兰特恐怕没有到过中国,他的信源,除了有到过西班牙的中国人的讲述外,主要是葡萄牙人的著述,包括历史学家巴罗士(Joao de Barros)的《亚洲旬年史》(Decadas da Asia)第三版,以及道明会传教士克路士(Gaspar da Cruz)的《中国志》(Tratado das cousas da China)。巴罗士也未到过亚洲,和埃斯卡兰特差不多,他的中国描述,很大程度上依赖其中国奴隶翻译的资料。而克路士则是这些写作者中唯一到过中国的,而且正好在1556年到1557年短暂停留广州。他从一位富商那里打听过大地震和洪水的事情。在《中国志》的第二十九章,“一五五六年中国人受到上帝惩罚”里,他列出了7个受灾的“城市”和一些“地方”,以及某地“只有一位小男孩获救”的传闻。如果这段文字,就是奥特柳斯地图上“七城市”和“洪水男孩”的来源,那么这个故事在二十多年里,由文字衍生出图像,可能也是通过葡萄牙、西班牙,传到尼德兰,经过了多重转译和演绎。

《寰宇大观》中的中国地图(图一),创下了欧洲地图学史上的几项第一:第一次画出了中国的长城;还在长城以外第一次画上了让欧洲人惊叹的风帆车;第一次给菲律宾的岛屿命名——虽然只有棉兰老(Mindanao)和宿务(Cebu)。沿海的省份(从广西、广东、福建、浙江到山东)也都基本可以和现实对应。

尽管如此,图上对于中国的展现,其实并没有超越《马可·波罗游记》太多。比如长城之外罗列了一长串的地名,配以排列整齐的城堡标志,显示作者并不清楚这些地名的相对位置和关系,只好一股脑堆上。北方山脉之外,点缀着几个蒙古包及帐篷状的城池,这些也都来自于马可·波罗。

此时欧洲的地理学者,尚未搞清“中国”和“契丹”(Cataio或者Cathy)的关系。在《寰宇大观》的亚洲总图(题为《亚洲新描述》,图三)中,China只居于南方的广东附近,而Cataio与China并列,居于北方。显然,这是将China等同于马可·波罗提到的Mangi(“蛮子”)。此外,该图的中国海岸线也延续了早先托勒密《地理学》中粗糙的斜线。另一处体现认知顽固性的地方,是《中国图》上方的标示的“清迈湖”(Chiama lacus)。这个被想象成东南亚多条大河发源地的湖泊,也由葡萄牙史家巴罗士在《亚洲旬年史》中最早记录。它在欧洲人的地图上顽强存在了200年,直到18世纪才被确认为虚构。与此观念类似,中国境内也画着几处大湖泊,枝杈四散的大河流皆交汇于此。

也就是说,在这幅以中国命名的地图中,我们既可以看到在最近二十多年里葡萄牙人获取的信息(嘉靖大地震),也能够看到马可·波罗近三百年前带来的信息,还掺杂一些虚构和想象。不同的时间,被叠加在了同一张地理图画里。可是,葡萄牙人的商船早在1513年就已经巡弋于中国沿海,并不断带回关于东亚海洋和陆地的新地理知识,为什么制图师还是要坚持马可·波罗时代的认知,并一直延续到17世纪早期呢?

不少学者已经指出,阅读地图、特别是古代地图,并不只有科学性这一个视角。地图中展现的政治诉求和文化思维,也都极为重要。我们并不知道路易兹·豪尔赫的原图究竟是什么样的。哥伦布之后,西班牙、葡萄牙展开地缘竞争,大航海所产生的新地图,多被君主视为国家机密,藏于深宫,密不示人。最终,很大一部分手绘作品都未能存世。作为菲利普二世的御用制图师,豪尔赫也只有这一幅关于中国的地图,经过奥特柳斯之手,间接流传了下来。至于他的这张图是如何自王室飘落民间,从西班牙来到安特卫普,又被奥特柳斯所获,我们一无所知。

但可以肯定,奥特柳斯重制此图的目的,与豪尔赫截然不同。《寰宇大观》不是国家秘密,而是向公众兜售的商品。我们只需要看一眼这张中国图,就立刻能感受到尼德兰学派对图画艺术性的追求和工艺的高超:它以铜版刻蚀,在印刷的底图上,手工着色完成。山川、河流、城池和海岸线,都以动感的点线勾勒点缀。图上的帐篷、舟车、动物,造型精巧,与其说是说明性的,不如说是装饰性的,用以填充空白。

在放置比例尺、标题和制作年份的角落,饰有精美的、由天使及动植物组成的涡卷图案(cartouche)。画幅中所有字体整洁雅致。地图四周还配以略显繁复的边框,使之看上去更像是一幅可挂在墙上欣赏的巴洛克风格画作。

如果我们从商业角度理解这幅地图,也许就能理解奥特柳斯对信息的选择了。在1584年,尽管前几版《寰宇大观》已大获成功,但他仍然要不断扩充其内容,以应对对手的竞争。《中国图》令他再次抢得先机。也正因为面向的是一般消费者(而非君主),在得到豪尔赫的原图后,奥特柳斯要将它美化并详加装饰。至于地理信息,除了保留“洪水男孩”这种颇具传奇性的情节外,奥特柳斯还必须考虑到当时人们对中国的一般性认知,不能太过偏离一些既定印象——即马可·波罗所带来的印象。所以一边以China命名中国,另一边在亚洲总图中,仍然保留了Cataio与China的并列。

每一幅地图,当然都有多种角度赏析、解读。我在这里突出的,是奥特柳斯《中国图》与欧洲方兴未艾的商业资本主义的联系。这种联系既体现在地图的市场化、书商的职业化、地图消费的市民化上,也体现在作为新兴资本势力的荷兰,强势介入、主导欧亚海洋贸易网络上。以奥特柳斯为代表的尼德兰制图学派的兴起,正因为它处在欧洲资本主义对内变革、对外扩张的时空交点。

二、竞争:“黄金时代”的制图师们

在发表了《中国图》11年后,奥特柳斯又在更新版的《寰宇大观》中,增添了欧洲地图史上第一幅日本和朝鲜地图(图四)。虽然名为《日本岛描述》(Iaponia Insulae Descriptio),但图上朝鲜占据了可观的位置。只不过,当时的欧洲人仍不清楚朝鲜到底是岛屿还是半岛,更缺乏对其形状、大小的具体了解,所以把它画成一个状如悬针的岛(Corea Insulae),而其北端则有意模糊处理。日本的形状大体接近现代地图的模样,可以明确辨认出三大岛:本州、四国和九州(北海道要到明治晚期才正式纳入版图)。当然,图上的地理信息也是经过多重传递的,比如三个大岛的名字,分别是Meaco(京都)、Tonsa(土佐)和Bungo(丰后)。而且本州岛东西向延展,几乎和朝鲜构成垂直关系。有趣的是,朝鲜的南端和朝日间的对马岛,被分别注明是“盗贼角”(Punta dos Ladrones)和“盗贼岛”(Ilhas dos Ladrones),大概得名于当时盛行的倭寇吧。

《日本岛描述》的原作者也不是奥特柳斯,而是葡萄牙人路易斯·特谢拉(Luis Teixeira)。他的生卒年份难以确考,但我们知道他出身于制图世家,服务于西班牙王室,有15张地图作品流传于世。除了这幅日本图,他还制作了亚速尔群岛和巴西东海岸的早期地图。特谢拉和尼德兰诸多的制图师都有密切联系。奥特柳斯曾委托他绘制中国和日本地图,不过最后只有日本地图收录于1595年版《寰宇大观》。我们不知道特谢拉从何处得到的资料,只能猜测是去过日本的耶稣会士。和1584年《中国图》一样,这幅地图在以后的数十年中,成为日本和朝鲜在欧洲市场上的“标准像”。

在16世纪的安特卫普,乃至整个欧洲,没有任何一本地图集像《寰宇大观》那样畅销不衰。奥特柳斯及其后继者对数量和质量的不断追求,正是其成功的秘诀。从1570年首版,到1612年停止更新,这本地图集从最早的53张图版,扩充到167张。除了拉丁文外,它还以荷兰文、法文、意大利文、西班牙文、德文和英文出版,总共发行了约32个版本,直到1640年还在印制。奥特柳斯于1598年离世,其后人在1601年把他的地图刻板卖给了出版商乔安·弗伦特(Joan Baptist Vrients),弗伦特一直到1612年去世前,仍不断增添内容再版。

也就是说,《寰宇大观》平均每一年多就会推出新的版本,以此牢牢掌握它在地图集市场上的头把交椅。当时它主要的竞争对手有两个,一是杰拉德·裘德(Gerardde Jode)的《世界之镜》(Speculum Orbis Terrarum),二是杰拉杜斯·墨卡托(Gerardus Mercator)的《地图集》(Atlas)。《世界之镜》初版于1578年,但销量远不如《寰宇大观》。裘德致力于扩充其内容,可惜天不假年,他于1591年亡故。他的儿子接过其未竟之事,两年后出版了新版,不但地图数量增加,有的质量甚至优于《寰宇大观》,怎奈《世界之镜》仍然不是后者的对手。墨卡托的《地图集》是第一本以当代人熟悉的词汇“Atlas”(即地图集)命名的书籍,它是在这位杰出的地图学家过世一年后,于1595年首次出版的。但当时的《地图集》并未最终完成,墨卡托的儿子也没能持续更新图版,所以在1604年前,《地图集》在市场上不敌《寰宇大观》。就东亚图像而言,这两个竞争对手都没有推出单独的中国或者日本地图。

活跃在尼德兰地区的制图家和出版商当然不止这几位,他们之间也既竞争又有合作,特别是墨卡托与奥特柳斯。墨卡托不但创制了迄今最为流行的地图投影法,更可以说是欧洲商业地图出版业的开创者,他的活动遍及低地国家,直接推动了16世纪以安特卫普为中心的商业制图行业。正是在墨卡托活跃的时代,地图制造“从一个少数学者和印刷工人从事的次要事务,转变为一大群企业家参与的主要经济活动”。

安特卫普的崛起,和文艺复兴后期南欧和西北欧出现的两个趋势相关。第一是意大利城邦国家逐渐衰落,欧洲的经济中心向北迁徙。安特卫普毗邻海港,商贾云集,自然也成为财富、文化和信息交汇之所。第二是印刷术在的兴起,带动了印刷制品——包括书籍和地图——的普及。书籍成为利润颇高的商品,法兰克福书展也提供了各类书籍流通的重要平台。当时,诸多出身德意志地区的知识分子,投身于天文学、地理学和制图学的研究。比如第一次在地图上命名“美洲”的马丁·瓦尔德泽米勒(Martin Waldseemuller)、对奥特柳斯产生巨大影响的塞巴斯蒂安·缪斯特(Sebastian Munster),以及杰拉杜斯·墨卡托。大航海和宗教改革,大大刺激了欧洲人对世界的好奇心。在尼德兰地区,资本、技术和知识找到了最佳的结合方式。这里不但聚集了大量出版商,而且有最好的雕版师,也有一代出色的学者。于是,现代制图术在此“变成了一项产业”。

但是安特卫普的国际商都地位,过多依赖于对外部资源。随着尼德兰与西班牙之间矛盾日深,八十年战争爆发,安特卫普于1585年被西班牙攻陷,地位迅速衰落。尼德兰制图学派的中心,旋即转向了另一个国际商业都市阿姆斯特丹。1602年,荷兰东印度公司(VOC)成立,阿姆斯特丹随之成为欧洲航运、贸易、金融和文化中心,其地位一直保持到英国崛起的18世纪。

尼德兰学派“黄金时代”在阿姆斯特丹延续的标志,是1604年的一笔买卖。本地制图师约道库斯·洪第乌斯(Jodocus Hondius,1563—1611)与大出版商柯内利斯·克莱兹(Cornelis Claesz)携手,在莱顿的拍卖会上,以巨资拍下了墨卡托家族的制图铜版。此后,墨卡托的事业在洪第乌斯手中获得新生。洪第乌斯为《地图集》增添了许多新图,其中不少是他亲自绘制。1606年,“墨卡托—洪第乌斯《地图集》”出版,含143幅地图,因制作精良,很快销售一空。此后他又出版了口袋本的《小地图集》(Atlas Minor),同样大获成功。

新《地图集》增加了关于亚洲的篇幅,很多就来自于《寰宇大观》——比如亚洲总图、鞑靼地图、日本图、东印度图等等,可说是基本照搬。但其中的《中国图》(China,图五),却有了很大差别。

此图的基本格局仍然来自奥特柳斯,但旋转成了以北为上。辽东和山东半岛,已经依稀可辨了。同时,它把奥特柳斯的“中国图”和“日本图”结合在了一起(尽管书中另有一幅单独的“日本图”),“竖式”中国只占据画面中间靠左的三分之一,右侧则完全给了太平洋;在画面右上方,还出现了北美洲。这样安排,似乎是为了展现了美、亚两大陆与太平洋的地理关系。和流行了多年的奥特柳斯中国图相比,洪第乌斯去掉了长城外罗列的地名,保留了“洪水男孩”的情节,又添加了关于风帆车和朝鲜的说明。特别值得注意是:在日本右侧,洪第乌斯安排了一幅涡卷图案,上面画着一名日本人以长矛刺向绑在十字架上的天主教徒,下方的拉丁文图例,也描述了日本对待教徒的种种“残忍”行径。可见,丰臣秀吉与德川家康禁教的消息,引发欧洲人的关注。

天主教在“新大陆”和殖民地积极扩张之日,正是它在欧洲备受挑战之时。新教改革席卷西北欧洲,在张扬人文主义精神的同时,也刺激了资本主义的勃兴。一批新教国家,借着不断积累的财富,开始挑战天主教帝国的权威。尼德兰首当其冲,掀起反抗西班牙哈布斯堡王朝和天主教压迫的斗争。这被恩格斯视为“欧洲资产阶级革命的第一幕”。洪第乌斯早年就因躲避战争和宗教迫害,逃到英国,与那里的制图学家过从甚密。而日本禁绝天主教、驱逐西班牙和葡萄牙人之后,荷兰东印度公司,成为唯一可以合法从事对日贸易的欧洲机构,荷兰也因垄断东亚海上商路,长期称雄欧洲,获益无穷。如此看来,洪第乌斯特别强调天主教在日本的厄运,可能不只是批评日本,更是警告对手——热衷向亚洲传播天主教的西班牙——要小心为妙。

1612年,掌握着奥特柳斯图版的弗伦特逝世了,从此《寰宇大观》再未更新。同年,洪第乌斯也去世了。但幸运的是,他的遗孀、两个儿子和女婿发扬了他的事业,让家族生意蒸蒸日上,尤其是他的女婿杨·杨松纽斯(Jan Janssonius),不断扩张着墨卡托—洪第乌斯开创的地图王国。17世纪初,洪第乌斯《地图集》终于超越《寰宇大观》,之后垄断市场二三十年,总共再版五十余次,一时风头无两。

抛开其艺术性和商业性,就学术贡献而言,墨卡托—洪第乌斯地图对中国或东亚的描述,其实没有太多突破。亚洲总图中,契丹仍然和中国并列;中国地图中,出现了好几个北京:Quincii(京师),Paquin(北京)和Xuntien(顺天);其中顺天还与杭州(Quinsay,行在)相混淆;朝鲜仍然被绘制成一个悬针型岛屿,其北方与大陆若即若离。而在《小地图集》中,也许是出于纸张版式的考虑,中国地图则保留了上西下东的竖琴形状,看上去与奥特柳斯几无差别。在17世纪早期,其他国家的制图师,也不过是在洪第乌斯的基础上出版自己的中国地图,仅在装饰上稍作改动。总之,因为地位稳固,洪第乌斯地图集在首版后的25年中几乎没有更新。

新的竞争者至17世纪30年代才出现。这就是阿姆斯特丹另外一家显赫的出版世家,布劳(Blaeu)家族。第一代的威廉·布劳(Willem Janszoon Blaeu,1571—1638)曾就学于丹麦天文学家第谷(Tycho Brahe),精通数学、地理和天文。在1600年前后,他在阿姆斯特丹开业,靠着出版单幅地图、制造地球仪,以及制作航海指南和导航仪,积累起声名和财富。布劳家族与洪第乌斯—杨松纽斯家族在这些产品上互有补充,也有所竞争。但在地图书籍领域,墨卡托—洪第乌斯《地图集》的地位,仍难以撼动。

机会不期而至。1620年左右,洪第乌斯的两个儿子分道扬镳,家族事业出现裂痕。布劳不知通过什么手段,获得了其中一个儿子手中的未刊地图,然后他以自己的名义,在1630年出版了直接针对《地图集》的《地图集补遗》(Atlantis Appendix)。此时市场上很期待一部与《地图集》不同的新作品,布劳的“补遗”遂大受欢迎。自此,布劳与洪第乌斯—杨松纽斯两家的地图集竞争正式展开。而在1633年,好运再次降临:布劳被任命为荷兰东印度公司的制图师。这意味着,他不但可以靠着公司订制的地图和导航工具获得稳定、丰厚的收入,而且还能够获得最权威的地理信息。1635年,布劳以《新地图集》(Novus Atlas)为旗舰产品,不断扩充内容,开本越来越大,书也越做越厚。3年后,威廉病逝,他的儿子约安·布劳(Joan Blaeu,1596—1673)一手接管家族企业,一手接过父亲在东印度公司的职位,继续与老对手杨松纽斯竞争。两种地图集互相比拼数量,收录的地图越来越多,到了17世纪50年代,《地图集》和《新地图集》中的图版多达400多幅,加之大量的文字,只能分成多卷本发行。

约安·布劳更具野心。1662年开始,他着手出版一套史上最为庞大的地图书籍,意图一劳永逸地实现对市场的垄断,这就是尼德兰制图学派的巅峰:《大地图集》(Atlas Maior),其副标题为“布劳的宇宙学,精确描绘陆地、海洋与天空”。在此后的十年内,《大地图集》以拉丁、法、荷、德、西等文字出版,各版分别有9至12卷不等,装下一整套,需要一个专门的书柜。全书收录近六百幅地图,全部铜版印制,装帧精美华贵,根据顾客财力,有黑白本和手工着色本。这成为17世纪欧洲价格最为昂贵的一套书。

不少地图史家评论,《大地图集》是巨大的商业成功,却并没有在学术上有什么进步。理由是绝大多数地图都是已发表过的,只以数量撑起规模而已。这么说似乎过于否定布劳家族地图学贡献。首先,《大地图集》的出版,商业目的肯定是最主要的,但布劳还有更大的抱负:他力图以哥白尼日心说理论,对人类的宇宙观做出全新的图像解释,只不过他生前只完成了陆地部分,海洋和天空部分未能展开。其次,收录于《大地图集》的,包括此前曾单独出版过的图集,而这其中有的对欧洲地图学有巨大推进。最明显的例子,是曾于1655年发行、后编入《大地图集》(拉丁文本)第十卷的《中国新地图集》(Novus Atlas sinensis,图六)。

《中国新地图集》是耶稣会士卫匡国(1614—1661)依据大量明代史籍、图书、方志,外加他本人实测经纬度编纂而成。它收录一幅全图、15幅分省图,以及一幅日本/朝鲜图,不但是欧洲第一部中国分省图集,而且修正了前文提到的大量的模糊认知,彻底摆脱了奥特柳斯风格。至此,欧洲地图学家终于走出了马可·波罗的阴影,欧洲地图中的东亚,也更接近中国本土地图——比如罗洪先《广舆图》——中的形状了。《中国新地图集》此后被大量引用,成为17世纪中叶到18世纪中叶,欧洲最具现实主义精神的东亚画像。

耶稣会士和出版商的合作可谓机缘巧合。刚刚经历了明清鼎革的卫匡国,受耶稣会派遣回欧洲,向反对耶稣会传教策略的罗马教廷解释“中国礼仪之争”。他积极和布劳合作出版他的中国论述,大概也是希望公众能尽早读到这些作品,了解中国,以利其论争。而对布劳而言,卫匡国带来的独家资料,不但能更新对亚洲世界的认知,更可打破长期由洪第乌斯-杨松纽斯垄断的中国图像,同样有利于他的市场竞争。荷兰东印度公司成了两者合作的中介:公司让卫匡国免费搭船从巴达威亚(今雅加达)回欧洲,而布劳在得到卫匡国的地图手稿后,也根据东印度公司掌握的资料,对海岸线进一步加工编辑。

就在布劳的地图事业迈向顶峰时,他的印刷厂在1672年毁于一场大火,许多铜版都被烧化。约安·布劳也在第二年亡故。他的对手杨松纽斯早在1664年也去世了。两大家族从此没落。而其他制图师再也没有能与这两套书竞争的雄心和财力。尼德兰制图学派最辉煌的年代,走向终结。

三、俗欲:地图的利润及消费

科学主义的进步史观,会把地图学的演进,看作是理性精神的必然胜利。如果充分考虑到16、17世纪欧洲地图学发展的资本主义背景,我们或许会少一些浪漫化理解。大航海时代到来,刺激了资本主义的兴起,重塑了人与空间的关系,原本依靠神话、宗教和皇权建立的世界图景,逐渐淡出。在利益的驱使下,地图的实用性和工具性凸显。制图学家也发现,人们对空间的图像需求日益增大,“空间”是可以被消费的,而制造“空间”更可以带来不菲的利润。欧洲的地图学革命,其源动力,正是地图作为商品,在世俗欲望的推动下,被大规模生产和消费。

在安特卫普和阿姆斯特丹,官员、商人、学者和普通市民,可以根据需要,找到适合自己消费水准的地图产品。小张单图、大张挂图、各种型号的地球仪,或者地图集,可谓应有尽有。如果觉得大型地图集太贵,则可以买口袋本。地图的价格不一,取决于尺寸和制作工艺(比如是否上色)。单张简易的欧洲地图可能只需要3斯图弗(20斯图弗等于1荷兰盾);四联张的城市俯瞰图大概10斯图弗;6联张的标有建筑物的大幅城市地图则要40至60斯图弗,相当于2到3荷兰盾。15联张的大地图一般要3到5荷兰盾。墙上挂图就更贵一些,可能要花十几个荷兰盾,与一幅油画的价格相当。《寰宇大观》1570年上市时,据纸张、装帧和着色的不同,价格在6至16荷兰盾之间。1655年布劳出版的《新地图集》,每卷价格已经涨到25到36荷兰盾。

可资对照的是当时人的工资水平。在1570年左右,一个印刷工人的年工资在100—150荷兰盾之间。即《寰宇大观》相当于他一个月的工资。在1660年左右,画工给地图上色,报酬不过是每一幅3斯图弗;一个书店助理每周的工资是2荷兰盾(年薪是100盾多一点);而在阿姆斯特丹的商业中心租一家书店店面,每年是400到700盾。布劳作为荷兰东印度公司的制图师,地位可谓令人羡慕,其年薪是500荷兰盾,大概是阿姆斯特丹一座房子的成本。

于是我们大概可知《大地图集》的价格有多夸张了:一套黑白版就要350荷兰盾,而彩色版更高达450荷兰盾——大约相当于今天的两万英镑(或18万人民币)。布劳一共印制了1550套《大地图集》,除去成本,利润相当可观。自然,能买得起的,要么是富商巨贾,要么是位高权重的政客。

虽然一套彩版《大地图集》的价格,几乎赶上布劳在东印度公司的年薪,但他的实际收入不能以工资计算。公司规定,每艘船上都要配备航海图,而航海图须定期更换。每一幅海图,公司都支付给布劳5至9荷兰盾,每船一整套海图要花费228荷兰盾。有学者估计,其净利润可达164盾,利润率超过70%。1668年,布劳向公司提交了21135荷兰盾的天价账单,照此估计,这年他从公司得到的净利润就达1.6万。而这还不包括一些私人订制的产品。1644年,他向望加锡国王献上一只手绘地球仪,得到了5000荷兰盾的报酬。他得到的各种订单,数目少则几百,多则几万。布劳印制《大地图集》的6年里,他的印刷厂雇佣了将近八十人。印厂失火,其损失高达38.2万荷兰盾。从这里也能看出来,为什么很少有其他制图家,能够与布劳或者洪第乌斯家族一争高下。因为即便有人获得了更新的地理知识和资料,高昂的制作成本与运营费用,也难以让这些知识转化为商品。

到了17世纪中,阿姆斯特丹制图商之间的竞争,已经纯然是资本的竞争。无论是布劳家族,还是洪第乌斯—杨松纽斯家族,都明白获得更多顾客和更大市场的关键,主要是地图的数量而不纯是质量,是艺术的炫耀性而不是科学的严谨性。举例来说,奥特柳斯风格的《中国图》和《日本/朝鲜图》,主导欧洲对东亚的空间想象半个多世纪,这并不是由于在此期间欧洲人没有获得更精确的地理资料。17世纪初,已经有不少中国本国的地图,由商人或者传教士带回欧洲。但它们大部分并没有被商品化。这和当时生产端的垄断,以及特定知识的消费惯性,恐怕是有关系的。

那么在消费端,又是什么情况呢?地图类产品从贵族王公专属,变成中产市民阶层可以拥有的财产。在尼德兰地区,不但商人、政治家喜欢地图,知识分子、医生、理发师、酿酒师,甚至寡妇,都是地图的买家,他们尤其热衷用挂图来装饰墙壁。“对荷兰公民来说,地图代表了技术和地理学的进步。此外,阿姆斯特丹制图商和书商享受的垄断利益,促进了一种国民意识的发展。”

在加尔文宗主导的荷兰,新兴资产阶级追求财富和身份,既正当又是必须。当经济成功和宗教拯救联系在一起,财富也就成了新的宗教。一张大幅的墙上挂图,或者是书房中精美的地图集,既提供认知地理的方式,更是资产、身份和品位的象征。艺术史学者伊丽莎白·萨顿评论:

印刷的地图不仅提供了国家治理的机制,而且强化了买家的身份认同。财产内在于个人展现的身份,显示拥有财产则可以获得地位和承认。在现代资本主义社会,身份本身就是资本的形式,是在机械、去人性、同质的体系中彰显自我的一种方式。吊诡的是,每个人都必须拥有、掌控什么东西,来确认或宣称他的主体性,个性,以及人性,以此延续着一种等级体系。

最直观的视觉史料,就是17世纪风俗画家维米尔(Johannes Vermeer,1632—1675)的画作。维米尔居住在代尔夫特,这座城市正好位于安特卫普和阿姆斯特丹之间,也是荷兰东印度公司的总部之一。他传世不多的油画中,有相当一部分表现了市民家中挂着的地图或者摆放的地球仪,它们正是洪第乌斯或者布劳的产品。历史学家卜正民(Timothy Brook)指出,当时荷兰的这类凸显市民日常生活的画作中,订制者无不以拥有的商品,来炫耀、昭示身份:包括来自中国的瓷器、丝绸,来自美洲的海狸皮、白银,以及来自非洲的黑奴等等。地图和地球仪,正成为这些全球流动的商品在此汇聚的线索和隐喻。

从这里也可以看出,中产阶级市民群体对地理空间的消费行为(观赏地图),与全球化时代的商品消费行为,是紧密地联系在一起的。而背后支撑这种联系的,是崛起的商业帝国,以及这个帝国在全球的殖民扩张。这是理解尼德兰学派兴盛的关键。

四、权力:从公司到帝国

1592至1594年间,阿姆斯特丹的知名出版商柯内利斯·克莱兹(也就是和洪第乌斯一起买下墨卡托底版的那位),出版了一系列海图。这是荷兰联合省最早的一批反映非欧洲世界海岸线的地图。其中有一幅《摩鹿加群岛》(Insulae Moluccae,图七),表现的是从中国南部沿海、中南半岛,一直到所罗门群岛的东南亚海域,完整描绘了今天菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和新几内亚的主要岛屿。

此图最特别的地方,是在下方绘制了肉豆蔻、丁香和檀香等当地特产,并附上简要说明。因此这张地图有个昵称叫“香料地图”。它的作者,是阿姆斯特丹首屈一指的天文学、神学和地理学者彼得勒斯·普朗修斯(Petrus Plancius,1552-1622)。

普朗修斯也是尼德兰制图学派的代表人物之一。他早年是加尔文教会的教士,因躲避与西班牙的战争和宗教裁判所的迫害,从布鲁塞尔逃到了阿姆斯特丹,之后开始钻研地理学和地图学。1592年,他制作了一幅广受欢迎的世界地图,从此声名鹊起,此后受邀为荷兰的海外贸易公司制作海图。《摩鹿加群岛》主要依靠葡萄牙人的资料制成,有很多地名翻译自葡语。这是因为当时葡萄牙垄断东南亚香料贸易,而荷兰联合省的航海事业还刚起步,必须借鉴葡萄牙人的材料。不过很快,荷兰人就于1595年,派出了第一支驶向东南亚的船队,他们避开葡萄牙控制的马六甲,从巽他海峡进入太平洋。在随后的几年中,荷兰人陆续占领了爪哇和巴达威亚,开始了与葡萄牙的竞争。普朗修斯制作的海图,为这一系列航海行为奠定了坚实的基础。经过几年的探索之后,1602年,荷兰东印度公司正式成立。普朗修斯是公司的创始人之一,也很自然地成为公司的第一位制图师。

普朗修斯身上集中体现了时代的大主题:新教与天主教的对立,荷兰联合省与西班牙帝国的政治矛盾等。但他的这幅东南亚地图,却充满了经济冲动,表达对资源的占取欲望。在欧洲人眼中,正是香料,把散乱的东南亚群岛凝聚成一个可以被整体认知的地理单元。如果说当时的中国,还只是一个充满传说、传奇的地方,那么东南亚则完全是功能性、物质性的。这片海域所蕴藏的财富,几乎唾手可及——只要我们能够找到最佳的航行方法。

资本主义不仅仅意味着贸易和商业,它要求地理空间的认知,要配合新的生产方式,包括土地、自然资源、劳动力、运输和市场的有效组合配置。新的制图术,自然而然也反映着这种看待世界的意图。但地图上密密麻麻的航向线,把巨大的西太平洋海域牢牢锁在人类可航行、可认知、可占领的意识里。资源和航道,取代了浪漫化或鬼神化的虚空,地球上的“空间”(space),就按照这种经济理性,被重新分隔或合并,产生出全新的意义,变成了“地方”(place)。普兰修斯地图带给读者的,不是对异国或异域文化的想象,而是对财富的憧憬。

当然,把地理与财富联结认知,不是从尼德兰学派才开始的。人类对物质的渴求从来就是地理探索的动力之一。但是,如果没有和印刷资本主义与新兴资产阶级的强大逐利需求相结合,地图所能产生的现实作用,是大打折扣的。普兰修斯则不一样,他从对手那里秘密获取情报,然后加工成自己的地图,再交付出版商批量发行,推动荷兰的商业公司去建立海上霸业。

普兰修斯开创的地理学家、出版商与国家公司的合作,在17世纪30年代被布劳家族继承。和前者一样,布劳父子持续为东印度公司提供航海服务。在《大地图集》中,表现东南亚海域的两幅地图(《东印度群岛》和《摩鹿加群岛》),都延续了普兰修斯的海图风格,画面布满了航向线,和其他东亚图像很不相同。

当然,光是画地图,还不能建立起新的空间解释。在荷兰东印度公司成立的第二年,它就和葡萄牙发生了冲突。一艘满载中国商品的葡萄牙商船“圣卡塔里那”号,在新加坡海峡附近,被东印度公司的船劫持,货物也拉到阿姆斯特丹拍卖。葡萄牙提起诉讼,公司则请来一位二十出头的法律天才,为自己辩护。年轻人叫雨果·格劳秀斯(Hugo Grotius),他提出:海洋是开放的,任何人都有航行贸易权;而因为荷兰正在和领有葡萄牙的西班牙打仗,因此这次劫掠属于战争行为,圣卡塔里娜号上的财货属于“战利品”。此次辩护开启了现代国际法对海洋的定义。1609年,格劳秀斯出版了《自由的海》(Mare Liberum),树立了以自然法规范海洋空间的国际法传统。在这之后,他继续完善自然法哲学,于1625年出版了更为系统的《战争与和平法》(De jure belli ac pacis)。这本巨著被公认为是现代国际法的理论基底。现代国际法所关注的根本问题之一,就是如何以欧洲人的私有产权概念为参照,判定陆地和海洋空间的主权性质。

而《战争与和平法》在阿姆斯特丹的出版商,正是威廉·布劳。布劳家族与格劳秀斯有不少合作,这基于两者的共同点:都是与正统加尔文派不同的抗辩派(Remonstrant);也都相信伽利略阐释的日心说,共享一套宇宙观;他们都是社会名流,具备政治影响力,可相互带来利益,也都是东印度公司倚重的知识资源。制图商和法学家,一个重塑空间的视觉解释,一个重塑空间的法理解释,以不同的方式,建构着现代资产阶级帝国,也彻底重新定义了地球空间。1648年,荷西之间的八十年战争,随着全欧洲三十年战争的结束而结束,参战各国签署的《威斯特伐利亚和约》,成为现代国际体系的滥觞。直到这一年,荷兰作为一个“共和国”才正式成立。但是,这个新国家的基础:宗教理念、价值体系、地理观、商业实践、殖民行为和战争原则,早在荷兰东印度公司成立的17世纪初,就已经奠定了。

余论

地理信息的增加,会促进实用性的地图向更加准确、科学的方向发展,但所有信息都是经过人们过滤、加工,从不是纯然客观的。地图反映的正是制作者对地理信息的主观处置。欧洲地图学走向“现代”,当然是哥伦布开启所谓“地理大发现”的结果。从源动力上说,此种“现代”受资本驱使、服务于开拓商路的需求;其最突出的表现形式,是欧洲强国对“未知领地”的殖民和掠夺;最后形成了欧洲与世界最根本的权力关系,即帝国主义的等级秩序。资本主义、殖民主义和帝国主义,构成欧洲“现代”情境的三位一体。本文重点讨论了资本主义这一环节,但是行文到最后,我们已不难看出,在尼德兰学派开启的地图资本主义的背后,殖民主义和帝国主义如影随形。

(本文原刊《北京大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期第86-98页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)