|

《周礼》载,大司徒“以天下土地之图,周知九州之地域广轮之数”,职方氏“掌天下之图,以掌天下之地”。地图是人类对自身所处地理世界的“再现”,也是古人疆域观的体现,而方位是地图绘制必须考量的要素,如西晋时期裴秀所谓“制图六体”中就有“准望,所以正彼此之体也”;清康熙年间,胡渭在诠释“制图六体”时进一步说明:“准望者,辨方正位,某地在东西某地在南北之谓也。”就呈现明清时期整个中国沿海的海图而言,海图方位存在“海上陆下”与“海下陆上”两种,今人很早就关注到这两种非常规的地图方位。曹婉如认为,明代大量出现的海上陆下式海图“大约始自郑若曾”。李孝聪提出,“地图中陆地在上是从船上望向陆地,服务于沿海航行;海洋在上则用于在陆地上观察,以备海防,完全依据使用者需要观察的方向来绘制和区分”。孙靖国在讨论中国科学院图书馆藏《江防海防图》时认为,“沿海部分,则海岸总是位于图卷的上方,海洋总是位于图卷的下方,反映绘图人是从行船的视角向岸上眺望”。类似地,任昳霏基于对古代海防图、航海图、海疆图及其他专题海图的研究,从古人的海洋观念出发,认为在方位上,航海图不拘形式,海防图几乎固定遵循“海上陆下”视角;而清代海疆图上“既有海防信息,又有航海信息”,普遍遵循“海下陆上”视角,是航海者视角,反映了一种开放的海洋观。上述学者对海图选取何种方位的解释有一定说服力,也在清代一些海防图中得到证实,但仍不能解释所有海图图式。

笔者以为,海图方位在清中期和清后期各经历了一次转变。已有研究由于没有综合考虑古海图的装帧形式、阅读顺序及明清易代等诸多因素,对海图方位的认识往往只专注某一方面,因此对海图方位及其转变的解释难免出现左支右绌的尴尬局面,无法全面揭示历史事实。本文拟从古海图定义及分类入手,试图揭示明清海图方位转变与时局的联系,进而探讨其中蕴含的时人制图观、疆域观等转变,以期方家指正。

一、古海图的定义及分类

现代海图是有明确定义的专题性地图,其制作、分类也有明确标准。海图的用途和内容是最基本的分类依据,楼锡淳、朱鉴秋对此进行过详细论述。相对而言,古海图此前并无明确定义,有学者提出以海图绘制实现标准化的1929年为界,泛称此前绘制的海图为古海图。1929年,民国政府海军部公布《海军部海道测量局暂行条例》,自此中国水道测绘统一由海军部直属的海道测量局主持,这是中国海图绘制标准化的开始。明代以前的海图多只见于文字记载,很少有实图遗存,而1912—1929年的海图绘制仍多沿袭清代。因此,本文讨论的古海图主要指明清两朝绘制的海图,从区域范围而言,主要覆盖当时中国沿海全部或绝大部分海域。此外,为叙述方便,本文多借用明清时期的常用术语,如明代“万里海防图”、清代“沿海全图”等。

如前所述,前人分析海图方位多从其功用入手,本文对此稍作说明。一幅古海图往往兼具航海、海防等多种用途,不像现代海图一样具有明确的分类标准,可以进行整齐划一的分类。目前地图史学界对明清古海图的分类,大多以用途为依据。如钟铁军细致梳理了明清沿海舆图的谱系类型,认为现存明代海图主要分为海防图和航海图两类,清代海图在类型和数量上都有所增加。王庸认为,“古代这种土地疆域之图和兵事地图,是否是一个来源,还是来源各别。我们用由今推古的办法来测度,大概是同出一源的。有些军事上应用的地图,至多根据这种地图改画,以应特殊需要而已”。这一论点同样适用于我国的海疆图(沿海舆图)与海防图,亦说明海图功用之多样性。

以清代皇家舆图目录《萝图荟萃》正、续编中“江海”类舆图为例,属于海图类的共有35件,按用途初步分为“航海”“海防”“海疆”“海塘”四类。但这仅是基于图名的初步划分,实际使用又是另一番景象。最典型的就是陈伦炯《海国闻见录》系列海图,包括《四海总图》《沿海全图》《台湾图》《台湾后山图》《澎湖图》《琼州图》。其中《沿海全图》描绘的是中国沿海七省海疆,篇幅最大,内容最丰,采取“海下陆上”绘法,是本文主要讨论对象。《海国闻见录》系列海图是清代绘制与刊刻版本最多、流布最广的海图作品,陈伦炯海图谱系因此成为清中期海疆舆图的代表。陈伦炯在《海国闻见录》中阐明绘图目的为“志圣祖仁皇帝暨先公之教于不忘”,“使任海疆者知防御搜捕之扼塞”,“经商者知备风潮、警寇掠”,“广我皇上保民恤商之德意”。其中无疑包括海防目的,因此有学者视其为海防图,但该系列图其实并非仅用于海防。《四库全书》将《海国闻见录》归于“史部地理类外纪”,在提要中称“是书主于记海道,不主于考故实”,未提及其与海防的关联。更直观的例子是道光二十三年(1843)邵廷烈校刻的《七省沿海全图》。经前人研究,该图为陈伦炯《沿海全图》仿本,在中国国家图书馆所藏版本中,可见水师要塞等海防信息,而美国国会图书馆所藏黄彭年批校本较前者增绘了水道里程等海运信息,说明经过摹绘再版后,该图已具备多种用途。因此,我们无法仅从功用角度对古海图类型作严格区分,相应地,仅以功用出发讨论古海图方位也是不够全面的。

二、清中期海图方位的转变

尽管古海图绘制缺乏统一标准,但现存绝大多数明代沿海全图都采用“海上陆下”的绘法,且多与海防有关,如《郑开阳杂著》中的《万里海防图》与《海防一览图》、《筹海重编》系列海图及《乾坤一统海防全图》。在此类海图中,整个中国海岸被绘为一字型长线。以《海防一览图》为例,该图为木刻本,共6页12面,自广东至辽东,每幅图面上方均标有“正南向”“东南向”“正东向”等方位,读者需要“移步换景”,但总的来看,全图仍以海为上。《万里海防图》共72页,同样自广东至辽东,但构图更为详细,并取消了单幅图面上的方位标注,“海上陆下”特征更加明显。至于为什么采取这一绘法,郑若曾在《图式辨》中给出解释:“古今图法,皆以远景为上,近景为下,外境为上,内境为下,内夏外夷,万古不易之大分也”。其依据之一是《春秋公羊传》所述:“春秋,内其国而外诸夏,内诸夏而外夷狄。”空间格局与“夷夏”对立相结合是明代地理书中的主旋律。然而郑若曾的这段论述值得进一步考量,因为他还谈到,“有图画家,原有二种,有海上而地下者,有地上而海下者,其是非莫辨”,表明郑若曾之前的海图,“海上陆下”与“海下陆上”兼而有之。其后也存在少量“海下陆上”式海图,但就《郑开阳杂著》及《筹海图编》中的海图来说,郑若曾的确赋予“海上陆下”式海图以范式意义。清前期仍可见到明代“万里海防图”仿本,如美国国会图书馆庋藏的《万里海防图说》,又如摹绘于雍正年间、现藏于中国国家图书馆的《筹海全图》。此外,雍正《广东通志·广东海防图》与乾隆《福建通志·福建海岛全图》均为“海上陆下”式海图。

到乾隆朝,海图绘制领域开始广泛出现对以往“海上陆下”式海图的“逆反”,以前述陈伦炯于《海国闻见录》中绘制的《沿海全图》为代表。该图稿本成于雍正八年(1730),广泛刊刻于乾隆年间,此后嘉庆、道光、光绪年间多次刊行。清末,朱正元在回顾中国海图发展历程时指出,“绘海不自西人始也,远者姑勿论,其粗疏而不切形势者亦不足道。乾隆间,提督陈伦炯尝以舟师之所经历,手绘为图,艺虽未精,实括大势,论者多之”。朱正元一方面肯定陈伦炯海图的地位,另一方面也表明他以为陈伦炯海图产生于乾隆朝,而非事实上的雍正朝。这是中国海图史上具有里程碑意义的经典之作,同样采取沿海一字型的长卷式构图,图上没有像明代海防图一样标绘众多的烽堠、卫所,方位变为“海下陆上”。遗憾的是,陈伦炯没有像郑若曾一样留下关于“图式”的辨释,因此,我们首先需要探究这一转变是否为偶然。

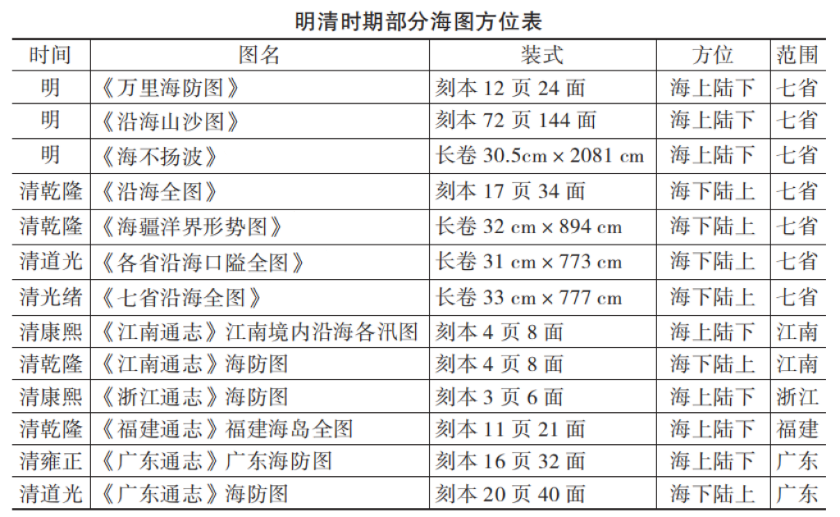

事实上,除了部分沿海全图方位发生变化外,清中后期部分方志中的区域海图方位也较清前期有所变化。如康熙《江南通志》中《江南境内沿海各汛图》采取“海上陆下”的绘法,但是乾隆《江南通志》收录的《海防图》却截然不同。类似地,雍正《广东通志》与道光《广东通志》中的《海防图》也先后采取“海上陆下”和“海下陆上”的方位。此外,浙江与福建两省通志中同样出现海防图绘制样式先后有别的情况,具体见下表。尽管此处东南四省通志中的海图只是区域海图,但亦可看作沿海全图的组成部分,方位变化也都发生在陈伦炯《沿海全图》之后,在一定程度上体现了时代共性,反映出当时海图绘制方位变化的趋势。

以上海图方位和前人关于海防图遵循“海上陆下”的观点相冲突,既然清中后期的海防图并不完全遵循“海上陆下”的范式,说明郑若曾“内夏外夷”的观点在清代并不通用,后世海图也并不均奉此为圭臬。清前期对明代海防图图式的模仿可以视作传统的延续,与日本学者海野一隆所提传世地图具有的“旧态隐存”特点相符,而清中后期“海下陆上”海图的出现则需要新的解释。

三、长卷与海疆秩序

如前所述,以陈伦炯《沿海全图》及其谱系图为代表,清中期出现一系列“海下陆上”海图,如果我们跳出郑若曾的解释,重新面对古海图,会发现以往学者大多只注意纵向上界限分明的海与陆,而忽视海图在横向上的变化,这首先源于读图者对地图装帧方式的忽视。

我国海岸线蜿蜒曲折,大体呈南北走向,在描绘一府或一县的海疆时,通常单幅图面就可以呈现全部要素;而当对象是沿海七省时,单幅图面往往无法胜任,长卷或手卷式的装帧方式则可以解决这个问题。长卷横向构图,高度很窄而长度极长,制作及欣赏时需逐渐展开,将其与立轴、册页、壁画、屏风等区别开来。长卷展现的是由多幅画面组成的连续图像,观者在浏览长卷时只能看某一段,而不能像观览立轴或壁画一般一览全貌。由于绘制时采用透视技法,姚伯岳将这类传统卷轴装图画的透视方式形象地称为“移点透视”。长卷具备的这些特征无疑更适合绘制中国万里海疆。

现存长卷式装帧的明清海图,主要有卷轴装、经折装及线装书册三类。从历史发展轨迹看,经折装、线装书册都是从卷轴装发展而来。虽然长卷本《海不扬波》与线装本《沿海山沙图》装式不同,但绘法近乎一致。长卷用于海图绘制,可以最大限度地呈现海岸线两侧丰富的信息,并以类似山水画的画法将沿海景观手绘于卷轴之上,从而具备观赏性。金保彝在摹绘《七省沿海全图》时提及,“此卷为赤城洪氏家藏,同郡杨君仲甫得其稿以示余。其中沿海七省形势险要,以及舟舶出入停泊之所,无不详载,历历如掌上观螺,诚防海之津梁,而于南北梯航来往,亦可藉为指南。余因亟为摹出,与《筹海备要》一书共相参看,不特为图书之珍玩已也”。该图一度作为“珍玩”,是线装书册无法达到的,线装式在一定程度上降低了图面的观赏性,却使图面内容更广泛地传播。经折装册页的观赏性与传播性则均介于长卷与线装书册之间。

不过同样的图面内容却可以通过不同的装式呈现。仍以陈伦炯《海国闻见录》中的《沿海全图》为例:陈伦炯最初于雍正八年绘成的稿本至今下落不明,但留存至今的既有线装本,也有长卷和经折装册页摹绘本,如美国国会图书馆藏《七省沿海图》与《海疆洋界形势全图》都是长卷;复旦大学图书馆所藏道光壬寅年(1842)摹绘本《南北沿海全图》则为经折装册页,卷首称“林少穆先生藏有《南北沿海全图》长卷,从其借观,因照绘一分,命工装成册页,庶便于省览焉”,可知该册页由长卷转绘而成。

读者在阅览明清刻本文献中的海图时,由于连续的图面被分割,无法充分感受“左右”在图面中的重要性;但在阅览海图长卷时,目光是横向移动的,“自右而左”的图面次序变得更为直观和重要,甚至重于图面上下的“远近”。收录于《武备志》的《郑和航海图》是现存最早的一幅沿海长卷式航海图,该图原名《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,图题对应图上“自右向左”的航行线路。对于该图采取的方位,魏源在《海国图志》中评价道:“盖阉尹不识图史,柁工、舟师,纡折行驶,以其舟行所至之先后为图地之方位。”

其次,起点在横向展开的沿海全图中尤为重要。在“海上陆下”式海图上,如明刻本《筹海图编》中的《沿海山沙图》,沿海各地编排依次为广东、福建、浙江、直隶(江苏)、山东、辽阳(辽东)。而在清代出现的“海下陆上”式沿海全图中,图上沿海省区排列正好相反,自右而左依次为盛京(辽东)、直隶、山东、江南(江苏)、浙江、福建、广东,对应的文字叙述亦依次呈现。海图方位“以陆为上”,就意味着读图时沿海疆域由北而南,“以海为上”者则相反。在地理大势上,我国海域大体处于陆地东方,选取“陆上”或“海上”,在长卷图中就分别变成或以盛京(辽东),或以广东为绘制起点的顺序。陈伦炯《海国闻见录》“自序”称,“按中国沿海形势,外洋诸国疆域相错,人风物产,商贾贸迁之所,备为图志”,表明他在编纂图志时是按沿海形势次第展开,其中《天下沿海形势录》叙述沿海形势大体由北而南。乾隆九年,彭启丰为《海国闻见录》作序称,“其形势则起辽左,达登莱,下迨江浙闽广”。笔者认为,清代海疆图籍以盛京为起始,与朝代更替及海防形势变化有关。

郑若曾依据“画家远近之法”,确定了“内夏外夷”—“海上陆下”的对应关系,那么广东自然就成为明代沿海全图的绘制起点,与当时海防著述从广东开始叙述疆域相呼应。郑若曾在《筹海图编》中称:“不按图籍,不可以知厄塞,不审形势,不可以施经略,边海自粤抵辽,延袤八千五百余里。”邓钟在重辑《筹海重编》时言:“编中先广东次福建次浙直者,从万里海图自南而北也。”《海防图论》“小引”称:“自岭南至福浙迄吴淮登莱抵辽左,计里辨方八千五百余里,沿海山沙险扼延袤之数一一如指掌。”顾炎武《天下郡国利病书》中《海防总论》论述沿海形势称,“沿海自广东乐会县,接安南界起”。

此类叙述在清初仍然可见。明代万里海防图“海上陆下”,以广东为起点,与明中期的倭乱有关。清初则不然,当时海疆最大的隐患是盘踞台湾的郑氏集团,虽然也在南方,但与倭乱不同,是国家内部问题。尤其是康熙二十二年收复台湾后,次年即开海禁,海疆自此进入较长时间的和平期。时局转换,新型沿海全图也在酝酿之中,如康熙帝所言,“俗尚不能骤更,当潜移而默导之”。清初典章中尚未明确海图绘制准则,因而海图范式历经康雍乾三朝方才确立。陈伦炯之父陈昂参与平台,陈伦炯幼时也受康熙帝教导,其海图稿本成于雍正年间,大规模刊行则在乾隆朝。乾隆帝晚年说:“古之海防以御外寇,故明郑氏《海防全图》袤延万里,多讲戍守之方。今中外大同,鹿耳鸡笼久已内属,茭塘沙湾诸盗薮亦全就廓清,所防者,莠民之出洋窃掠而已。”这种观点相应体现在当时的海疆图说中,如乾隆年间成书的《山东海疆图记》“凡例”中称:“旧时诸志中皆列海防一门,予谓海防一名盖为明时御倭而设,今当海不扬波之盛世,既合中外而为一家,尚复何事于防。”清中期《海疆洋界形势图》“引”首有言:“旧有《海防通志》《筹海图编》等书,乃前朝专言备倭之略,匪特卷帙繁琐,抑且时世互殊,今则皇舆整肃,海宇澄清。”海不扬波的时代背景,使得明代的“华夷”之分不再是清人主要的关注点。

明清鼎革后,中国沿海疆域政区存在两个显著变化,分别是尊奉盛京以及在东南地区的台湾设府。天顺《大明一统志》中,辽东都指挥使司置于山东布政司条目之末;该书的《山东地理之图》将辽东和山东绘于同一幅面。明末陈组绶绘制的《皇明职方地图·山东地图》中注:“山东为二圣文字道学之宗,圣祖分土,以辽东属焉……故图山东不可不连二辽,遵祖制也。”而到了清代,辽东地位迅速提升。《大清一统志》载:“(天命)十年自东京迁沈阳,定都于此。太宗文皇帝底定全辽,天聪八年,尊为盛京……世祖章皇帝统御六合,定鼎京师,以盛京为留都。”此后皇帝东巡更强化了盛京在文化、礼仪层面的地位。在东南海防压力较小的情况下,辽东作为满人发祥地备受重视,于是,从盛京开始描述万里海疆的做法逐渐占了上风,有成书于乾隆五十八年的《防海备览》为证,作者薛传源称:

向来论海防者,俱自广东而起,次福建,次浙江,次江南,次山东,次辽东。我朝奉辽东为盛京,以其为发祥重地,故此书论要害,先盛京而下及诸省,重陪京也。

另如邵廷烈校刻本《七省沿海全图》也在“题跋”中称:“至中华所属边海界共七省,起辽左盛京,东南盘旋转山东至广省,南向转西而抵安阯,以天度分得二十七度有零之界也。”朱逢甲《沿海形势论》称:“论中国之地,东南滨海,凡一万有余里,滨海之省七,东北曰奉天、曰直隶,正东曰山东、曰江南、曰浙江,东南曰福建,正南曰广东是也。”又如华湛恩在《防海形势考》中称:“甚矣,海之未易言防也,自辽左以至粤之乐会,濒海之区,计凡一万四千里。”齐召南《水道提纲·海》亦始自东北:“海为百川之汇,自鸭绿江口,西襟盛京南、京师、直隶东南,又南襟山东之北而东”。华世芳《沿海形势论》把中国沿海分为三大海域,也始自北海:“沿海大局宜分三路,燕齐一路为北海,江浙一路为东海,闽广一路为南海。”

清中期以后,以陈伦炯《沿海全图》为代表的“海下陆上”式沿海图卷首自辽东盛京始,为后人海图绘制树立了新典范。盛京地位提升在清代地理志书及分省分府舆地图中的体现,便是其位次仅在直隶(京师)之下。到了清末,类似海防险要的著述更是多见,起止顺序均为由北而南。

此外,清中后期在漕粮海运背景下绘制的诸多海运图,也可作为分析海图方向转变的又一旁证。道光朝前后,高培源《江南至天津海道图》、施彦士《海运总图》、《江海全图》、《海运全图》等诸多覆盖浙江以北的中国沿海海运图中,其方位既有“海上陆下”,亦有“海下陆上”。流传最广、影响最大的要属道光六年江苏巡抚陶澍在《进陈海运图说事》中所绘《海运图》,方位即为“海下陆上”。其后咸丰、同治两朝编纂的海运全案中的海运图,均照此图式绘制。陶澍选择“海下陆上”式并非随机,经陶澍、林则徐阅订的《重浚江南水利全书》,在卷首《江苏水利全书图说》首条“水利全书绘图例略”即称:

乾隆五十一年,廷寄湖广总督《武陵白沙堤工图样》南北倒置,不便阅看,嗣后勿再舛错。故近今《续修行水金鉴》中各图皆南向观之,《海运全案》所绘《吴淞江图》亦同,今此书绘列之图悉用是例。

文中提到江南水利全书中地图方位的选取,正是基于乾隆帝的读图习惯。亦可推知,陶澍在绘呈《海运图》时,也会审慎考虑两种方位的差异,选择卷首自辽东始,观览顺序自北而南,可使道光皇帝无可挑剔。

由此可见,影响明清两朝沿海全图方位变化的原因是多重的。长卷式的装帧方式决定了绘制海图时,可供选择的方位主要有“海上陆下”与“海下陆上”,相应地导致万里海疆叙述次序有所不同。明代沿海全图多采取“海上陆下”式,代表的是“内夏外夷”的海防观念。明清易代之后,沿海疆域格局发生变化。首先是康熙年间台澎平定,倭乱亦不复现,海疆进入较长的平静期;其次是清廷在文化礼制层面尊奉盛京。就此,海图的方位自然就变成“海下陆上”。

明清两朝帝王的“夷夏观”极不相同,深刻地影响了士林阶层。虽然明人宣称“皇明一统”,但事实上清代疆域之广远胜明代。清代帝王在树立正统观的过程中,以疆域大一统消解明人的“夷夏观”,各类地理志书中描述一统之盛就是重要途径。《大清一统舆图》“图跋”云:“为图北上而南下,尊京师也,京师为辰极,万国所会归也,准之皇极而奠为中,由是而分偏东西,由是而判南北。”马征麟《长江图说》“例言”云:“为图北上南下,所以尊京师。北上南下则前东而后西,且亦禹贡扬荆之次也。”清代一统舆图与长江图在方位选取上不约而同地考虑到尊奉京师,实质与沿海全图方位上尊奉盛京相同,旨在呈现清代疆域大一统的盛景。

四、从长卷到图集

上文谈到,由于难以在单幅图面内详细描绘万里海疆,因此古人多采取长卷方式,由此形成“海上陆下”与“海下陆上”两种样式的海图,但长卷式海图虽具有涵盖沿海形势的优点,却无法准确体现局部海域方位细节。这种情形在清后期发生变化,图集作为万里海疆的另一种呈现方式被普及开来,其图面方位与长卷式海图相比更多样化,且由盛京至广东的海疆叙述次序也被延续下来,使得清代沿海全图“海下陆上”的逻辑越发明晰。

海图图集的早期形式即将长卷分段刻印。康熙年间,郑若曾六世孙郑定远在重刻《万里海防》“跋”中称,“先是参军公尝作沿海图十有二幅……今是书分省绘图,系以考论,自广迄辽,八千五百余里之形势瞭然在目,较之前图,尤为详备”,该图论即采取沿海七省分段刻印的方式,但整体方位仍为“海上陆下”。此后,形制灵活的海图集亦有出现。题为“泽园陈良弼识”的《水师辑要》中也有各地沿海图(陈氏为康雍之际的水师将领),该书《海疆总论》称:

海疆究其要者,莫甚于粤东、闽、浙三省矣。但万里海疆,自有东西南北向之转折。若一直写去,使观者茫然不知何方何向。故写水师之疆域,非总图不足以知天下之形势,非分图无以辨各省之分界险要之处所。故当合而绘之,遵照图而分晰之,则了然明白矣……稽之古图,皆防倭患之设。为将者守堂陛而不出门庭,长他人之志、灭自己之威,是非所论于今日矣。以今内地十五省如(加)盛京,朝鲜、安南十八国佐护圣朝,明良喜起,瑞祥慶(屡)见于天、波澜静安于海,又何有惊涛逆浪之患乎!

文中表达了对以往防倭海图的不满,进而指出总图侧重整体形势,分图侧重各省分界险要,各有所长,书中海图分为“京东(京师二东)”、“江南”、“浙江”、“福建”、“粤东”、“台湾”、“澎湖”7个部分,整体上构成一套图说。相应地,海图方位的选择不再拘泥于“海上陆下”或“海下陆上”。

此外,图集便于呈现岛屿。前文提到,康熙二十三年台湾设府是清初沿海疆域政区两大变动之一,这是清代沿海全图不同于明代海图的重要原因之一。台湾岛和澎湖列岛位于福建东部,台湾岛为中国沿海第一大岛,其与大陆之间又有宽阔的台湾海峡,因此很难在纵向较窄的长卷中同时绘出台澎与福建沿海地区,并保持相应的方位和比例。陈伦炯在《海国闻见录》所附6幅地图中作了相应调整。《沿海全图》对台湾、澎湖、琼州所处位置仅略作标绘,而在《沿海全图》之后附上4幅详绘地图,依次是《台湾图》《台湾后山图》《澎湖图》《琼州图》。从装帧形式上看,它们为一长卷,但从内容看,又可以视作一套图集。从万里海疆的呈现方式看,陈伦炯《海国闻见录》系列海图正是海图形制由长卷向图集过渡的先声。

嘉庆年间严如熤辑《洋防辑要》,以及后来俞昌会辑《防海辑要》,均采用图集的形式描绘万里海疆,排序依次为《直省海洋总图》《直隶盛京洋图》《山东洋图》《江南洋图》《浙江洋图》《福建洋图》《广东洋图》,它们并未采取长卷形式,总图方位仍为“海下陆上”,各分图则采取“上北下南”。“自道光中海禁大开,形势一变,海防益重。”在此背景下,时人对海图表示距离和方位的精确性提出更高要求,而沿海长卷式构图是以牺牲图面整体“方位道里”信息为代价的。因此,鸦片战争以后的海图,尤其是海防图,更多采取由众多区域图组成的较灵活的图集形式。道光二十一年,时任刑部左侍郎臣黄爵滋上奏道光皇帝:

臣惟海防之设所以遏内地之奸萌,杜外夷之窥伺,非综揽全局、深明体要,不足以操成算而利永图。我朝自康熙年间舟山、东台以次廓清,陬澨恬谧者垂二百年,伏查海疆万余里,自奉天以迄广东……谨就见闻所及,详加参考,钦遵内府地舆图式,一本天度开方,汇成海疆全图,其水陆营镇以及口岸、山险、水道分类标注,别为一表,便于省阅……谨校定缮写,恭呈御览,伏乞圣明训示。

再,图分上、下二册,谨依海疆形势转折宽狭,用叠幅伸缩以取定向,上册由北而南、下册由东而西,俱系左开,合并声明,谨奏。

《海防图》现藏于中国第一历史档案馆,部分内容曾以图集形式收录于《澳门历史地图精选》,并附有说明:

上册自左至右依次绘有盛京、直隶、山东、江苏、浙江、福建等省沿海的防御情况。下册着重绘制广东沿海的自然、人文、军事布防等情况。

可见,该图集舍弃万里海疆沿海岸线连续构图的装帧形式,且标绘了经纬度与路程道里,将当时需重点关注的广东沿海单独绘成一册,但黄爵滋在奏折中仍强调图册观览顺序自盛京至广东。

尽管此前也有以图集形式展示万里海疆的例子,但只可视作由长卷式海图被分段切割之后形成的分图构成,这样形成的图集,方向与原长卷式海图一致,或“海上陆下”,或“海下陆上”。随着清后期海疆事务剧增和西方测绘方法引入,参照或摹绘西方海图制成的新式海图集不断涌现,各分图之间不再以海岸线而以方位为串联基准。这类新式海图集中,首幅一般是较为简略的海疆总图,读者通过总图可以明了沿海大势,其余为沿海各地分图,重点海区的细节可以局部放大的形式呈现。在单幅图面上,“上北下南”的图式成为新标准。典型者如光绪年间完成的《畿辅通志》海防图部分,即由1幅总图和11幅分图构成,均为“上北下南”式。总纂黄彭年在光绪元年十月十四日记:“洋人贝若瑟为购海图,极精,以校局绘海图,甚有益。”

志书海图参校西式海图,亦表明时人对海图精度的重视。光绪十四年颁布的《大清北洋海军章程》第3册“考校”部分明确说明:“测海绘图乃海军分内极要事,因英国海图极精,各国取效,中国于图学一门尚未开办,自应先取英国舆图考究。”《御览江浙闽沿海图》作者朱正元亦称:“英国海军中所绘之本,前年天津曾为译印……精审详确,实非中国现在人才所能为。”可见此时精确度较高的英国海图已成为中国官绘本海图的师法对象,北洋海军公所组织编译的《八省沿海全图》就是典型案例。而此时“制图六体”中“准望”亦有了新的内涵,负责北洋海军营务处的候补道员罗丰禄在《测绘海图议》中称:“裴氏所谓准望,即西法所谓角度也。夫地平之经纬度、罗经之向度,其理皆不外于角度,西法以角度括之,裴氏以准望括之,名异而实同也。”罗丰禄认为“制图六体”中的“准望”与西方绘图法中的“角度”等同,朱正元也认为“准望者,测经纬度也”。而最为权威的说法见于光绪《清会典》“总理各国事务衙门”部分:“凡舆图,必以经纬之度定方位”。至此,东西南北分明的经纬度图式正式成为典制。

需要特别指出的是,19世纪英国海道测量局出版的《中国航路指南》与中国海图配套使用,在描述中国海疆时均由南而北。在同治朝由江南制造总局翻译馆洋员傅兰雅、金楷理口译的《海道图说》中,“凡例”称:“海道总图自粤省沿海至盛京鸭绿江口止,边幅过狭,地名从略,次分图稍备,又次分图较详。”傅兰雅等人作为外籍雇员,翻译海图时并未留意海疆起止顺序的特殊之处,但在光绪朝北洋海军翻译出版的《八省沿海全图》中,又将起讫顺序改为自奉天至广东。又如余宏淦所绘《新绘沿海长江险要图》中的沿海全图及各海域分图,已经是一整套“上北下南”式的新式海疆图集,其中沿海各地的次序是盛京、直隶、山东、江苏、浙江、福建、广东及台湾。海图中由北而南叙述海疆的次序由此一直延续到今天。

结语

明清两朝都曾采取沿海岸线横向展布的长卷式海图来呈现全域海疆,现存明代“万里海防图”几乎都是“海上陆下”式,清前期的海图继承明代“万里海防图”的样式,亦沿袭“海上陆下”的方位。但是,清中期出现的以陈伦炯《沿海全图》为代表的“海下陆上”式海图改变了这一情况。几乎同时,江南、广东等省局部海防图或方志中的海图方位,亦出现由“海上陆下”向“海下陆上”的转变。清后期,出现以新式图集代替长卷展现整个海疆的趋势,海图方位随之变为“上北下南”。

对明人而言,防倭是海疆首要任务,在受“内夏外夷”—“内下外上”观念影响而产生的“海上陆下”式海图中,广东自然而然位居卷首。而对清前中期统治者而言,海疆总体上海波不扬,尤其是康雍乾三代帝王以疆域大一统的观念逐渐消解了明人的“夷夏观”;与此同时,地处辽东的盛京因其为满人发祥地及留都,文化及礼仪地位皆得到极大提升。在此背景下出现的以陈伦炯《沿海全图》为代表的“海下陆上”式海图,以盛京作为万里海疆的起点,即符合清廷尊奉盛京的典制;清人著述中万里海疆“自奉天以迄广东”的描述,也是这一意志的体现。鸦片战争以后,日益严峻的海防形势对海图的精确性提出更高要求。长卷式沿海全图以牺牲“方位道里”换取整体上的延续性,因此图集作为万里海疆的另一种呈现方式——以区域分图的形式呈现细部特征,开始凸显其优势,但其方位选取较之长卷又有所不同。海图集在清前中期一直处于次要地位,但自洋务运动始,仿自英国海图的新式海图集以其详略得当、“方位道里”明确、便于寻检等优点,逐步取代了传统长卷式海图。不过虽然在单幅分图的方位上采取了“上北下南”,但是整个海图集中各分图“自盛京至广东”的排列次序仍未改变。

综上,本文对明清时期中国海图方位的演变及原因进行探讨后发现,从海图方位的变化亦可反映海图绘制的时代性及古人的疆域观,方位的变化从一定程度上反映古人对海疆认知的逐步深化。从长时段看,“海上陆下”与“海下陆上”两种方位可视为“东西南北”式方位体系之外的特殊形式。明代“海上陆下”式万里海图强调“内夏外夷”,其思想源头在于《春秋》经义中“攘夷”的一面,也侧面显现出明代海疆行政管理的薄弱,无法充分掌控海疆。清代“海下陆上”式沿海全图则注重海疆次序,盛京在首,台澎居后,沿海各省内外洋的水师巡洋制度也相对完善,折射出清代疆域大一统的盛景。倘若继续从《春秋》经义的角度观察,清代“海下陆上”式沿海全图体现的则是“尊王”的一面,以“尊王”压倒“攘夷”也是清盛期大一统观念的主要特征之一。然而晚清面临三千年未有之大变局,清政府不得不改变原有的海疆观念和海疆经略模式,先后创设南北洋大臣与南北洋水师,在海疆划分上体现为南北洋凌驾于沿海各省之上,旧有的内外洋体系被逐渐取而代之。至此,中国沿海疆域的方位认知也正式由“内外”转变为“南北”。从海图的发展脉络看,此时面临的海疆危机意味着海图精确程度亟待提升,而无论是“海上陆下”还是“海下陆上”的传统长卷式海图,不仅精确程度欠佳,也无法刻画更多的海疆地理讯息,因此南北方向分明、细致标绘经纬度和路程道里的舆地图逐渐成为主流。正如黄维煊在《皇朝沿海图说》自序中所说“古之志舆地详矣,而测海者代无传书”,表明时人已开始致力于提高海图测绘水平。清后期以“上北下南”式的海图集描绘沿海疆域已是大势所趋,海图方位逐渐与陆地舆图方位等同,不再具有特殊性,反映出此时在清政府的认知中,海疆作为国家疆域的一部分,被真正纳入“海陆一体”的格局中。

(本文原刊《历史研究》2024年第1期,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)