|

帝制时期的中国,作为大一统中央集权政治体,其内部行政区划的政治秩序建设,是研究历史政治地理不容回避的问题。所谓“行政区划的政治秩序”,是指国家内部诸政区,在政治地位上存在秩序化的差异,可以体现为各政区在政治措施和政治待遇等方面的不同。我们不妨把“行政区划的政治秩序”称为国家政治地理结构,反映的是国家行政区划建设上的结构性差异。近年,古代王朝政治地理结构开始受到关注,相关研究仍处于起步阶段。具体到西汉王朝,由于史料的稀缺,学界对国家政治地理结构的认识更为模糊。

其实,历代王朝编撰的全国“地志”类文献,在政区排序上存在一定规律,往往是国家政治结构的反映。例如,历代全国地志在政区排序上皆首排京师及京畿,展现的正是京师、京畿在全国政治地理结构中处于最崇高的地位。若依照这一逻辑,历代全国地志对京畿以外政区排序应该也有规律可寻。这就使得根据“地志”政区排序窥探一朝国家政治地理结构成为可能。

《汉书·地理志》(以下简称《汉志》)是传世文献中仅存的西汉全国地志类资料,历来为学界所重。学者们已经注意到《汉志》政区排序存在规律。另外,本世纪初公布的张家山汉简《二年律令·秩律》(以下简称《秩律》)保存了吕后元年(前187年)朝廷直辖区域的政区建制,其中也隐约透露出一套郡级政区排列顺序。这样一来,我们便拥有西汉初年和西汉末年各一份郡级政区排序,不仅有条件分析西汉初年、末年郡级政区排序的内在逻辑,同时把两份资料进行比较,还可以窥探西汉一代国家政治地理结构变迁。有鉴于此,本文将以《秩律》和《汉志》的郡级政区排序为切入点,探讨西汉国家政治地理结构的演变过程。

需要说明的是,《秩律》虽然是西汉初年的政区资料,但仅根据长官秩级排列了280余县道地名,并没有出现郡名。《秩律》郡级政区排序的理解,主要基于学者对各县道上属郡的理解,带有一定“推测”性质,与完整载录郡级政区排序的《汉志》无法比拟,故本文对两份资料的分析,首先从《汉志》开始。

一、《汉志》郡级政区排序及其反映的国家政治地理结构

《汉志》为历代正史地理志之首,向来为学者所重。《汉志》政区排序很早引起学者关注。清代学者全祖望受《续汉书•郡国志》影响,认为《汉志》郡国依照“州部”排列:“《志》所载百三郡国序次,似当以十三部分列之”,但又指出《汉志》郡国排序并不能与十三刺史部相合,“惟益部、交部以地相从,其余先后不可晓,并识之,以俟知者”。谭其骧讨论《汉志》郡国排序时称:

全志一百零三个郡国的排列不依州部为次第,时而是属于这一部的二三郡,时而又是属于那一部的二三郡,一部所属,既前后错出,在地理上又时而东,时而西,往往不相连属,这显然是一个缺点。汉志既以元始二年的册籍为根据,难道西汉政府的册籍就是这样杂乱无章的吗?有没有可能班固的原书本不如此,今本汉志所以这样杂乱,是错简的结果呢?这是很可以怀疑的。

谭先生也承认《汉志》郡国排序难以从“州部”解释,但怀疑是错简所致,言外之意《汉志》郡国排序仍与州部相关。侯甬坚认为《汉志》各郡排序存在“兼顾州域”的考虑,但又承认从州域的角度思考“不太理想”。例如《汉志》首排“司隶校尉”,却在河东郡与河内郡之间,插入隶属并州刺史部的太原郡、上党郡。对此侯先生只能表示:“这些问题放在现今,是很难周知清楚的,也许还有在当时条件下的特别考虑因素,也未可知。”应该说,很长一段时间内学人对《汉志》政区排序的理解,难以摆脱“州部”思维。

对《汉志》政区排序的理解,率先实现突破的是李新峰。他完全抛弃了“州部”思维,认为郡级政区排序是“先三辅而郡而国,诸郡排列大致先内后外,内地又先西后东”。何慕也持同样看法,并受周振鹤提出“圈层结构”政治地理格局的启发,提出《汉志》先三辅,再内郡,再边郡的排列方式,呈现出一种圈层结构。她针对侯甬坚的观点特别指出,“西汉后期州的概念还没有到根深蒂固的程度,《汉志》排序‘兼顾州部’应当只是个假相。……《汉志》的排序应当没有考虑州的因素在内”,可谓彻底推翻了清儒以来从州部理解《汉志》郡国排序的思维模式。

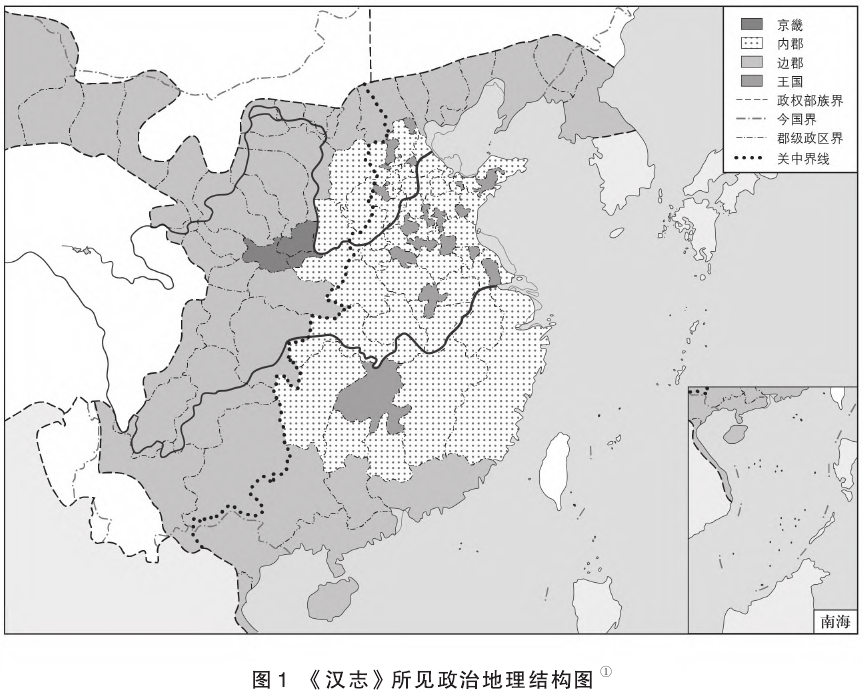

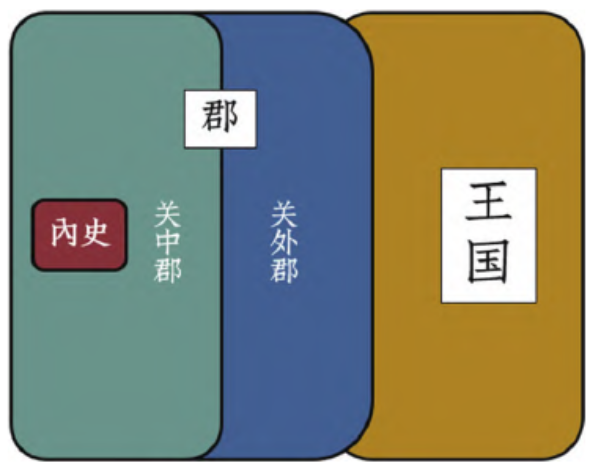

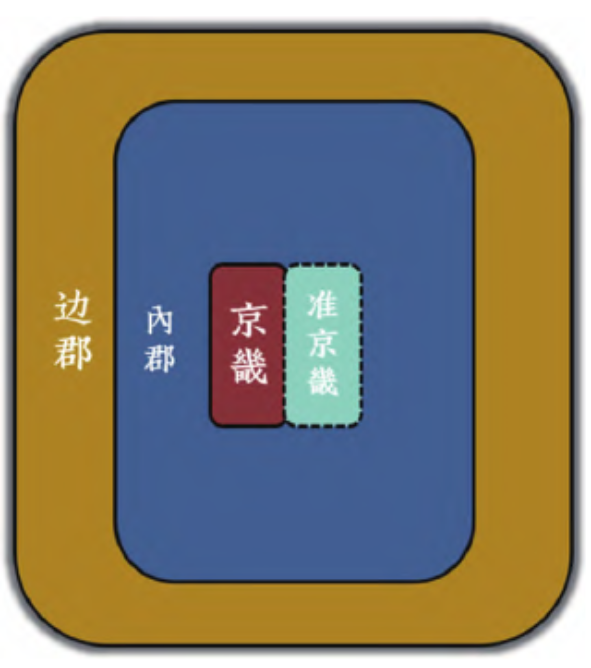

前人围绕《汉志》郡级政区排序进行的种种讨论,奠定了坚实的学术基础。诚如李新峰、何慕所揭示,《汉志》郡国排序按照三辅—郡—王国的政治地理结构叙述,而郡的排序又存在先“内郡”后“边郡”的逻辑。何慕还指出,内郡先列弘农、河东、上党、太原,是因为四郡地处“关中”,即内郡排序先列“关中郡”,再列“关外郡”,此即李新峰所说“内地又先西后东”。不仅如此,笔者还发现《汉志》边郡排序也存在先列“关中郡”(汉中郡—代郡),再列“关外郡”(上谷郡—日南郡)的特征。这进一步表明《汉志》郡级政区排序不仅依照三辅—内郡—边郡—王国的次序进行排列,其内郡和边郡也存在先排关中郡、再排关外郡的规律(表1、图1)。在班固的时代,以“州部”划分天下的地理观念尚未建立。

日本学者渡边信一郎对《汉志》郡级政区排序尚有不同理解。他认为《汉志》王国乃是遵照先内国(赵国—六安国),再边国(长沙国)的顺序排列,与汉郡先内郡、再边郡的排列原则一致。《汉志》郡级政区显示出三辅—内郡国—边郡国的排列顺序。渡边先生的理解并不正确。西汉后期所有王国都在“内地”,并不存在“边国”。《汉志》乃是将王国视为与汉郡不同的另一种政治组织,王国本身不存在内、外的划分。

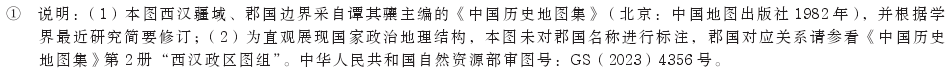

明确《汉志》郡级政区排序,接下来探讨这个排序与国家政治地理结构之间的关系。显而易见,《汉志》首先排列三辅,是京畿特异的体现,也是后世“地志”政区排序的基本原则;随后的汉郡遵循“先内后外”的原则,先排列内郡,再排列边郡;最后排列王国。这便呈现出一种王国环绕汉郡,边郡环绕内郡,内郡环绕京畿的“圈层地理结构”。何慕的认识非常准确。这是《汉志》郡国排序最为显著的特征。

与此同时,汉郡的排序又存在关中、关外两个层次。无论内郡、边郡皆先排关中郡,再排关外郡,暗示关中郡政治地位特殊。这就使得三辅—内郡—边郡—王国的圈层结构中,又嵌入一套东西相对的地理结构(图2)。这种“东西差异”也是《汉志》所展现的国家政治地理结构值得注意的面向。

二、《秩律》所见汉初郡级政区排序

《秩律》完整载录吕后元年朝廷直辖280余县、道、邑,是了解汉初政区设置的重要资料。但《秩律》是一份记录汉朝官员秩禄级别的法律文献,并未出现郡级政区排序。不过,有学者注意到《秩律》各秩级律文存在“同郡属县集中排列”规律。若将各秩级地名按照上属郡归类,仍能看出一个较为固定的郡级政区排序。晏昌贵首先揭示这一面向:

(六百石秩级地名)大致由内史—北地、上郡、陇西—巴、蜀、广汉、汉中—河东、上党、河内、河南—南郡、南阳、颍川—云中,从西北始,又以西北终。

(千石秩级地名)从内史开始,以云中作结,符合上述规律。

(八百石秩级地名)郡的排列为内史—北地—巴、广汉、汉中—南阳、河内、河东—云中,以内史开始,以云中作终,与上文总结的规律基本相符。

晏先生遵照《秩律》“同郡属县集中排列”原则,复原各秩级汉郡排序,发现一套较为固定的顺序,为后人讨论《秩律》郡级政区排序及内在逻辑指明了方向。不过,此前学界对吕后初年朝廷直辖郡的认识并不准确,对《秩律》某些地名隶属关系的理解也有偏差,导致其复原郡级政区排序存在一些不足。最近,笔者《张家山汉简〈秩律〉与吕后元年汉朝政区复原》(以下简称《复原》)重新复原了《秩律》各秩级地名的隶属关系,为本文讨论《秩律》郡级政区排序奠定了基础。以下利用《复原》,分析《秩律》各秩级的郡级政区排序。

《秩律》六百石秩级地名数量最大,“同郡属县集中排列”的规律最为明显。《复原》把六百石秩级地名区别为“旧本”和“续补律文”两部分,将六百石秩级律文“旧本”地名分为16组。其中第16组集中载录与蛮夷相关的县、道。将这一组去除,其余15组地名分属15个郡级政区,排列顺序为内史、北地郡、上郡、陇西郡、蜀郡、巴郡、汉中郡、河东郡、上党郡、河内郡、河南郡、南郡、南阳郡、颍川郡、云中郡。另外,第16组蛮夷县道排列也有规律,反映的上属郡排列顺序为陇西郡、北地郡、上郡、蜀郡。六百石秩级续补地名可以分为4组,排列顺序为内史、河内郡、颍川郡、东郡(表2)。

《秩律》八百石秩级地名数量仅次于六百石。《复原》将八百石秩级地名分为13组,前10组地名遵循“同郡属县集中排列”原则,排列顺序为内史、北地郡、巴郡、蜀郡、汉中郡、南阳郡、河内郡、河东郡、云中郡、内史。《秩律》千石地名共有20个,排列特征不是很清楚。若按照各自行政归属,排除不属郡的“邑”(隶属诸卿),顺序为内史、蜀郡、河南郡、云中郡、内史。五百石秩级地名只有5个道,按照隶属关系排列顺序为北地郡、蜀郡。

八百石、千石秩级地名最后都出现一组内史属县,其原因不明。若不考虑这两组内史地名。晏先生称《秩律》各秩级地名排序都存在从内史开始、以云中郡结束的规律,基本可信。另外晏先生还指出,东郡地名排列在八百石秩级和六百石秩级律文的最后,“预示着东郡最晚被纳入这个系统”。笔者指出《秩律》续补律文是吕后元年初的官制变动,东郡地名全部位于续补律文,正是吕后元年汉朝重新建置东郡的反映,晏先生所言不虚。总之,《秩律》各秩级地名存在从内史开始、以东郡收尾的规律。

内史与东郡之间的汉郡,又按照怎样的规律进行排列?晏先生在叙述《秩律》六百石、八百石秩级所见郡级政区排序时,透露出对排序规律的理解。他分别采用了破折号和顿号区隔汉郡,由此呈现出一种分组排列规律,即西北诸郡为一组(北地郡、上郡、陇西郡),西南诸郡为一组(巴郡、蜀郡、广汉郡、汉中郡),东部诸郡为一组(河东郡、上党郡、河内郡、河南郡),东南诸郡为一组(南郡、南阳郡、颍川郡),云中郡殿后。对比晏先生六百石秩级、八百石秩级两套郡级政区排序,这个顺序比较一致,唯一的区别在于八百石秩级没有将南阳郡与河内郡、河东郡划为两组。

晏先生对《秩律》汉郡排列顺序的归纳,若去除吕后初年不存在的广汉郡,基本可信;以分组形式区别郡级政区排列,也颇具启发意义。《秩律》各秩级地名均以西北诸郡、西南诸郡为先,以东部诸郡、东南诸郡、云中郡为后。唯一可作讨论的是,八百石秩级南阳郡排列在河内郡、河东郡之前,可见把关东诸郡区别为东部诸郡、东南诸郡的想法并不合适,实际应合并为一组。另外,从六百石秩级续补律文的政区排序来看,颍川郡应与云中郡固定排列在各郡的最后。因此笔者基于晏先生的方案,认为《秩律》汉郡排序为先排西北诸郡(北地郡、上郡、陇西郡),再排西南诸郡(蜀郡、巴郡、汉中郡),再排关外诸郡(河东郡、上党郡、河内郡、河南郡、南郡、南阳郡),而颍川郡、云中郡、东郡固定排在关外诸郡最后。这一顺序不仅适用于《秩律》千石至五百石秩级“旧本”律文,同时也适用于六百石秩级后补入律文。虽然各组内部的汉郡排序会有差别(如西南诸郡六百石秩级先排列蜀郡、再排巴郡,八百石秩级先排列巴郡、再排蜀郡;关外诸郡六百石秩级排列次序为河东郡、河内郡、南阳郡,八百石秩级三郡顺序为南阳郡、河内郡、河东郡),但从未出现“跨组”排列的现象,这意味着晏先生以分组方式理解《秩律》汉郡排序的思路是合理的。

三、汉初郡级政区排序所反映的国家政治地理结构

从《秩律》来看,汉初郡级政区排序存在较为固定的顺序。这个顺序依照什么逻辑,又反映了怎样的理念?晏先生称《秩律》郡级政区排序的特征是“以西北始,又以西北终,形成拱卫内史的格局”。《秩律》千石地名首排栎阳、长安,以及各秩级地名均以内史开端,无疑反映了京师、京畿地位特异。那么,郡的排列是否如晏先生所说,反映了汉郡“逆时针”环绕拱卫内史的政治地理格局?笔者认为实际情况恐非如此。

《秩律》首排西北诸郡的做法若放置在秦汉之际的历史背景下,是很自然的。北地郡、上郡、陇西郡与内史相邻,都位于秦岭以北、黄河以西,地理空间相近,人员往来密切,风俗也大致相同。《史记·货殖列传》曰“天水、陇西、北地、上郡与关中同俗”。北地郡、上郡、陇西郡属于秦人最早占据和开发的地区。陇西郡东部的渭水流域、西汉水流域还是秦人发源地。新近公布的岳麓秦简《亡律》又透露出战国晚期的秦国内史包括后来属于陇西郡东部的渭水流域,以及后来属于北地郡南部的一些县道。邹水杰认为陇西郡、北地郡的设置可能晚至秦始皇三十三年。若所言不误,则陇西郡、北地郡最初同属内史,三郡与京畿关系密切,政治地位特殊,故紧随内史排列。

《秩律》随后排列的蜀郡、巴郡、汉中郡属巴蜀地域范围,是秦人继西北地区之后,渐次开拓的区域。战国初期秦人势力已进入汉中盆地。秦惠文王以汉中盆地为基地,南灭巴国、蜀国,先后置蜀郡、巴郡、汉中郡,三郡的设置仅晚于上郡。秦国建置三郡后,迁入大量关中移民,导致巴蜀地区与关中秦人故地风俗相似。《史记·项羽本纪》曰:“(项羽)乃阴谋曰:‘巴、蜀道险,秦之迁人皆居蜀。’乃曰:‘巴、蜀亦关中地也。’故立沛公为汉王,王巴、蜀、汉中,都南郑。”项羽封刘邦于巴蜀,虽曲解怀王之约,仍表明“巴、蜀亦关中地”为时人所认同。蜀郡、巴郡、汉中郡同为秦国故地重要组成部分。

《项羽本纪》“巴、蜀亦关中地”表明秦汉之际亦将巴蜀地区视为“关中”。前人研究秦汉地域观念,早已注意到汉初关中有时涵盖西北、巴蜀地区。司马迁曰:“关中自汧、雍以东至河、华……南则巴蜀。……天水、陇西、北地、上郡与关中同俗……故关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三;然量其富,什居其六。”这里提到两种地域范围的“关中”,前者指代今陕西省关中盆地,后者指代战国末年秦国故地。《史记》对广义“关中”(有时亦称“关西”)的使用非常普遍,表明当时存在把内史、西北诸郡、巴蜀诸郡视为一个整体,统称为“关中”的观念。

张家山汉简《二年律令·津关令》突出强调扜关、郧关、武关、函谷关、临晋关对天下的区隔作用。汉初以五关为界限划分“关中”“关外”,关中和关外在社会管控、人员治理、物资流动等方面存在诸多差别,有学者进一步揭示,汉初存在区别对待关中与关外的政策。《津关令》还存在“关外郡(县)”“关中县”的表述:

十二、相国议,关外郡买计献马者,守各以匹数告买所内史、郡守,内史、郡守谨籍马职(识)物、齿、高,移其守,及为致告津关,津关案阅(简509)

十五、相国、御史请郎骑家在关外,骑马节(即)死,得买马关中人一匹以补。郎中为致告买所县道,县道官听,为质〈致〉告居县,受数而籍书(简513)……不得买及马老病不可用,自言郎中,郎中案视,为致告关中县道官,卖更买。·制曰:可(简515)

廿一、丞相上长信詹事书,请汤沐邑在诸侯属长信詹事者,得买骑、轻车、吏乘、置传马关中,比关外县。丞相、御史以闻,·制(简519)

《津关令》常以“关外”与“关中”相对,“关外郡”“关外县”自然对应“关中郡”“关中县”,此乃汉初区别对待“关中”“关外”的体现。从长信詹事所属汤沐邑买马“比关外县”来看,关外显然有一套与关中有别的管理政策。辛德勇称汉初区别对待关中、关外,其意义在于以“关中”制“关外”的地域控制政策,十分精准。汉初立足“关中”。关中政治地位非同寻常,这反映在汉初政区排序上便是区别关中诸郡与关外诸郡,关中诸郡排列在前。这是《秩律》政区排序最为显著的特征,也是国家政治地理结构的反映。

“关中郡”排列在先,其内部先排西北诸郡,再排西南诸郡。这是因为西北诸郡既是秦人最早开拓的区域,又很晚才从内史析出,政治地位高于西南诸郡。再来看“关外郡”。晏先生认为《秩律》先排列东部诸郡,再排列东南诸郡。笔者前面已指出,八百石秩级郡排序看不出这一规律,只有颍川郡、云中郡、东郡固定排列在最后,暗示三郡与其他“关外郡”存在区别。通过分析汉初置郡过程,可以发现此三郡存在共性,都是高帝五年以后建置的汉郡。

高帝五年正月,刘邦在定陶称帝。此时汉国已置有关外的河东郡、上党郡、河内郡、河南郡、南郡、南阳郡。颍川郡、云中郡分属韩国、赵国。五年二月,刘邦徙韩王为代王,置颍川郡。十一年正月,“代之云中以西为云中郡”。颍川郡、云中郡的建置皆在刘邦称帝之后,且颍川郡早于云中郡,故排列在云中郡之前。至于东郡,乃吕后元年初重新建置,因其纳入朝廷体系最晚,故排列在《秩律》各秩级律文最后。可见《秩律》“关外郡”排序乃以刘邦称帝为时间节点。高帝五年已经存在的汉郡排列在先,其后建置的汉郡,依照进入朝廷直辖体系的时间进行排列,这是《秩律》关外郡排序的基本规律。

不过,需要特别指出《秩律》东郡排序的特殊性。刘邦称帝时,东郡为朝廷直辖汉郡。《秩律》东郡排列在最后,是抄手补入吕后元年政区变动的缘故。在朝廷正式的汉郡排序中,东郡的位置不应如此靠后。对《秩律》颍川郡排序的分析可以佐证上述看法。高帝末年,东郡、颍川郡一并罢废,改属王国。颍川郡重新建置在惠帝元年(前194年),晚于云中郡建置时间,然而《秩律》颍川郡排列在云中郡之前。可见若有汉郡重新建置,其排序仍以首次建置的时间为准。由此笔者大胆推测,在吕后二年及其之后的汉郡排序,东郡应在颍川郡之前,与高帝五年已建置的“关外郡”排在一起。

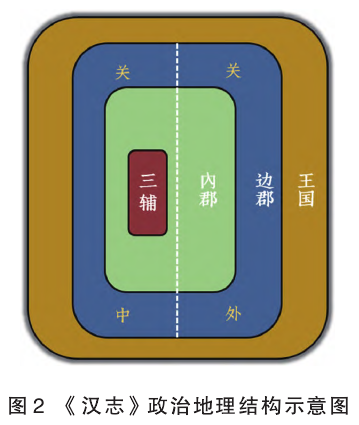

由此可以看出,《秩律》首排内史,再排汉郡。汉郡先排“关中郡”(西北诸郡在先,西南诸郡在后),再排“关外郡”(高帝五年已建置汉郡在先,后续建置汉郡在后)。这呈现出京畿政治地位特异,“关中郡”政治地位高于“关外郡”的特征。

新近公布的张家山336号汉墓竹简《功令》有三条令文涉及汉郡排序,现罗列如下:

五十三 陇西、北地、上郡、云中郡、雁门、代郡军吏、军吏丞、城塞尉、边县令、尉,年长及能不宜其官者,辄言状丞相、(简113)御史。徙塞士吏、候长,郡自调之。塞尉史、候史县调之。有缺当补者,年五十以上勿用,用其次。(简114)丞尉以上老不能治者,二千石官免之。戊(简115)

八十七 为有轻车郡卒长员郡一人,以谁(推)卒长第高功多者补,为劾(刻)印。车令缺以郡卒长补,郡卒长(简144)缺以谁(推)卒长补。郡有车令者,毋补卒长。有卒长者,亦毋补车令。陇西、北地、上郡、云中、(雁)门、代郡(简145)节(即)有㤂(急),轻车各分诣其守、尉,请勿为置车令、卒长。·制曰:郡有轻车而毋令者,皆为置卒长,它(简146)如请,可。(简147)

百二 丞相、御史请,陇西、北地、上郡、云中、雁门、代郡备塞军吏、令史视事盈十岁,移功劳居县。居县令史(简183)有秩乘车以上功劳次当补其家居县缺者,皆调徙之。(简184)

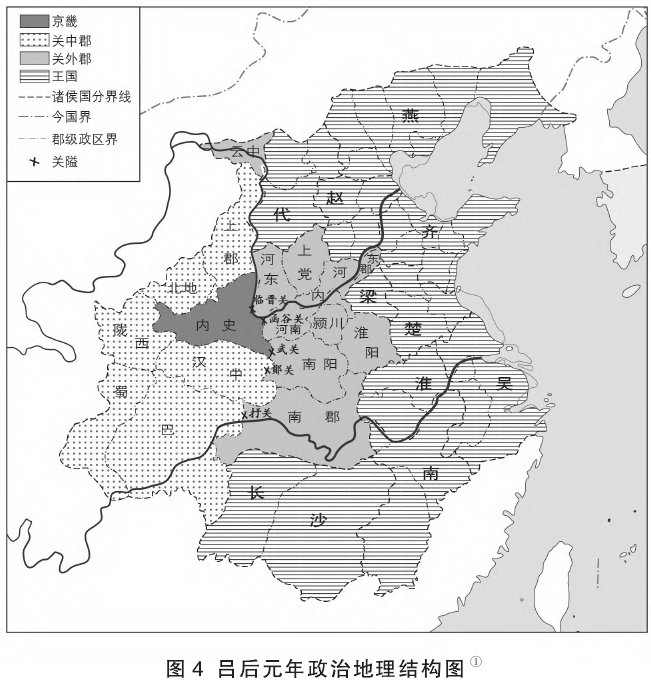

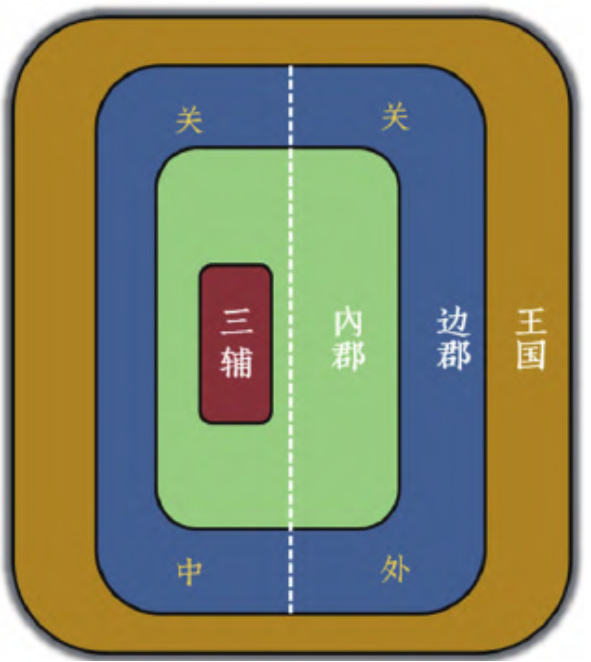

三条令文的制定年代在文帝元年十月至二年二月之间,内容涉及北部与匈奴接壤诸郡官员升迁及功劳统计。三条令文对北部六郡的排列有固定顺序。从地理方位来看,六郡乃按照从西至东的顺序排列(图4)。这种排序显然首重“关中郡”(陇西、北地、上郡)。进一步分析还可发现,“关外郡”之云中、雁门、代三郡的排列顺序或许与建置时间有关。云中郡建置于高帝十一年,而雁门、代郡建置于文帝元年。也就是说,六郡的排列同样遵循先排“关中郡”,再排“关外郡”的规律。而“关外郡”或许存在按照建置时间依次排列的特征。这与《秩律》所见汉郡排序原则保持一致。

汉初郡级政区排序与国家政治地理结构存在对应关系。辛德勇指出:

秦汉两朝这种区别对待京师周围区域与其外围地带的地域政策,源自其同样依赖西部关中地区吞并天下并在此建都,而这一政策在古代政治地理上更深一层的涵义,则是《禹贡》等上古典籍所记同心圈层式五服制度的具体施行和体现,即以京城长安为核心,其外环以三辅地区,三辅之外再周以关中地区,关中的外围便是关东地区,只不过关东未能环绕关中,而京师与畿辅地区又僻处西边,偏离全国几何中心较远。

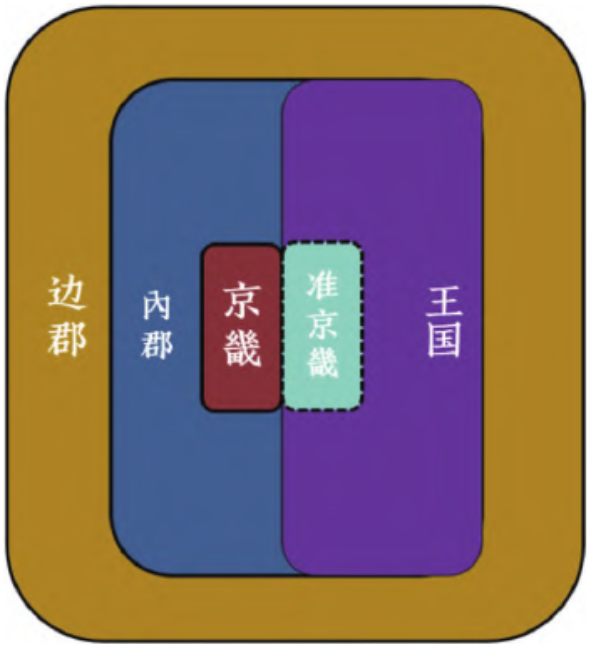

从《秩律》政区排序来看,辛先生上述理解非常准确。特别是这种排序对“五服”圈层制度的构拟,乃展现出一种以长安为核心,外围环绕内史,再环绕汉郡的圈层结构。不过,仍需要思考的是“关中郡”“关外郡”两个地理层次的内涵。辛先生认为关外郡虽然未能实现对关中郡的环绕,但仍属于圈层结构,即内史—关中郡—关外郡的圈层结构。而笔者认为,汉郡环绕内史的空间布局确实呈现出一种内外结构。但是汉郡之“关中郡”“关外郡”划分,其实反映出一种“坐西面东”的空间理念,即以“关中郡”为根基,以“关外郡”为屏蔽,防御东方诸侯王国。这一空间布局,既是对秦灭东方六国历史的继承,也是汉初防御东方诸侯的现实需要,其向东层层设防的用意十分明显。这总体上反映出一种“东西对立”的政治格局,是理解汉初政治地理结构的关键(图3、图4)。

四、京畿—内郡—边郡圈层政治地理结构的形成

《汉志》政区排序反映的政治地理结构为京畿—内郡—边郡,这与《秩律》政区排序所见京畿—关中郡—关外郡之结构差异显著。这种政治地理结构的变化是如何形成的?先看汉初政治地理结构延续至何时。

元鼎三年(前114年),汉武帝“广关”是具有标志意义的政治事件。“广关”即把关中、关外的分界从汉初五关,整体推移到太行山诸关、新函谷关、散关、陆浑关、新武关、郧关、扜关、柱蒲关一线。此次“广关”与景帝三年以后的政治地理格局变化有关。吴楚七国之乱后,王国“支郡”被朝廷收夺,再加上部分王国废除为郡,导致“关外郡”数量大增。“推恩令”的推行,又进一步拓展朝廷在“关外”的控制范围。相对于“关外郡”的大幅增加,“关中郡”除了元朔年间从匈奴夺取的“河南地”,在地域空间上并无明显变化。面对数量庞大的“关外郡”,作为汉朝立国根基的“关中郡”显得非常薄弱。汉武帝通过“广关”,将关中界限整体东移,“这一改变的结果,意味着西汉对匈奴防御作战的最前沿上的朔方、五原、云中、定襄、雁门、代郡列郡,被一举囊括于关中区域之内,使朝廷得以最大限度地直接控制对外作战的国防兵力,增大威慑关东地区的实力”。“广关”政策表明,直到元鼎三年国家政治地理结构依然是京畿—关中郡—关外郡,并未发生显著改变。

从种种迹象来看,西汉国家政治地理结构的转型,发生在元封年间。一个重要的标志性变化,是弘农郡、河南郡、河东郡、河内郡政治地位的提升。崔在容注意到,西汉中后期弘农郡、“三河”常与“三辅”共同执行与其他郡有区别之政策,故将此四郡称为“准京畿”。崔先生所论可信。从西汉中后期三辅、诸郡长官的秩级差异,也可以看出“三河”地位的特殊。如宣帝时涿郡太守严延年、元帝时南阳太守召信臣皆因功劳“迁河南太守”,又元帝时期和成帝时期的京兆尹甄少公、子泄贬秩为河南太守,“三河”太守秩级高于其他汉郡而低于三辅。元帝建昭二年“益三河、大郡太守秩。户十二万为大郡”,即是“三河”太守秩级高于其他汉郡的明确记录。

崔在容认为元鼎三年的“广关”即“扩大京畿”,目的是将弘农郡和“三河”纳入京畿范围。这个判断不可信。秦汉京畿从不以“郡”为名,设置弘农郡不能理解为“扩大京畿”。相反,弘农郡包括原属内史的上雒、商县、弘农县(旧函谷关),实际导致京畿的缩小。而“广关”以后,河南郡、河内郡也没有纳入到新的“关中”地域范围。前面已经提到,“广关”的用意是扩展“关中郡”,仍是汉初以“关中”制“关外”地域控制政策的延续。所以弘农郡、“三河”地位的提升不会早至元鼎三年。

辛德勇在讨论两汉州制演变时注意到,元封年间出现“十二州”地域观念,已把左右内史与弘农郡、“三河”组合为一个地理单元。从元封五年设置十三刺史部而不包括弘农郡和“三河”来看,此时四郡已具有比肩左右内史的政治地位。武帝末年,由司隶校尉单独监察三辅、弘农、“三河”,进一步表明四郡地位特殊。由此来看,元封年间弘农、“三河”已经具备了“准京畿”的特征。

元封年间国家政治地理结构另一个重要变化是内郡、边郡的分化。把郡区分为内郡、边郡,采取不同的管理政策,是汉代政治地理划分的重要特征。内郡、边郡的制度划分始于何时?以往学者通过寻找“边郡”在史籍中出现的最早记录,将这一变化置于西汉初年。然而,文献所见汉初之“边郡”往往指沿边之郡,并不具有政治地理划分的意涵。杜晓宇转换思路,尝试寻找“内郡”概念首次出现的时间。笔者赞同这种做法,因为“内郡”称呼的出现,必以政治地理概念上的“边郡”为前提。杜先生注意到《汉书·景帝纪》后元二年“春,以岁不登,禁内郡食马粟,没入之”,提出“(这)表明景帝后期已有了对‘内郡’与‘边郡’实行差别化管理的策略”,认为是景帝中元年间王国制度改革的结果。其实《汉书·景帝纪》此文有误,《史记·孝景本纪》作“令内史、郡不得食马粟”,可见《汉书·景帝纪》“内郡”应为“内史、郡”。以“内史、郡”作为诏令下发对象,是秦代以来一贯传统。景帝后元二年并无“内郡”概念。若排除《景帝纪》,最早的“内郡”记录为《汉书·刘屈氂传》征和二年诏“乃以边为援,使内郡自省作车,又令耕者自转”。诏书不仅有“内郡”之称,且与“边”相对,表明内郡、边郡的划分已经出现。再结合元鼎三年“广关”仍不见边郡、内郡的结构,以及司马迁《太史公书》无“内郡”的称法,内郡、边郡政治概念的出现,或许在太初年间前后。

元鼎、元封之际,是汉朝疆域变化最为剧烈的时期,随着闽越、南越、且兰、夜郎、朝鲜诸国的攻灭,西南夷的归附,以郡县直辖河西走廊政策的确定,武帝在边疆地区设置了大量“初郡”。

《史记·平准书》曰:元鼎六年,“汉连兵三岁,诛羌,灭南越,番禺以西至蜀南者置初郡十七”。随后武帝又增设河西二郡、朝鲜四郡。短短几年,边疆增置二十余郡。疆域的扩展引发全国政治地理形势的两个重要变化:一是京畿地区偏离全国地理中心;二是初郡的大量设置,使汉帝国出现一个辽阔的边疆区。

元封年间,弘农郡、“三河”地位的提升与第一个政治地理形势变化有关。将此四郡政治地位抬升,逐步纳入京畿范畴,可以使京畿向东延展,从而更加接近全国疆域的地理中心。辛德勇对此有精到剖析:“汉武帝将河东、河内、河南这三河地区划入京师所在的中州,就可以在形式上使帝都及京畿地区与所谓‘天下之中’联系到一起,使之大体接近全国疆域的几何中心,这样就可以与五服制度的设计基本相吻合。”

第二个政治地理形势变化的结果,是内郡、边郡的划分。汉武帝开辟边疆,在蛮夷聚居地区置郡,采取一套有别于内地的政治政策。《史记·平准书》曰:

(元鼎六年)番禺以西至蜀南者置初郡十七,且以其故俗治,毋赋税。南阳、汉中以往郡,各以地比给初郡吏卒奉食币物,传车马被具。

元鼎、元封之际二十余初郡的设置,以及独特管理方式的推行,使得旧郡与初郡的管理政策出现分途,实际形成政治地理结构差异。即便当时不存在内郡、边郡的明确称法,但实际的内外政策已经产生。不仅如此,内地旧郡与初郡相互补充,形成一套内外结合的政治体系。《平准书》表明,初郡管理方式与内地迥异,而且需要内地提供财政、物资支持,这与征和二年诏“乃以边为援,使内郡自省作车,又令耕者自转”主旨一致。内郡、边郡管理政策的差异,以及依靠内郡支持边郡,正是西汉中后期内郡、边郡制度的主要特征。可以说,元封年间大量“初郡”的设置,导致汉郡内部的分化,边郡、内郡制度肇始于此。

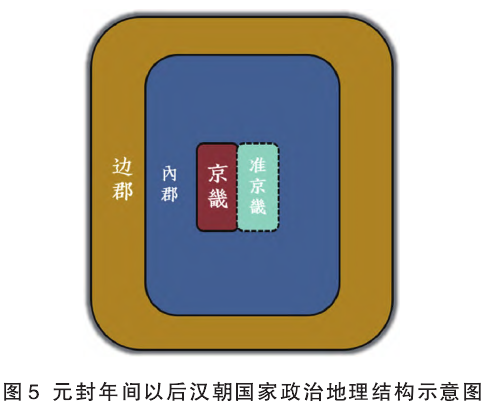

辛先生分析元封年间弘农郡、“三河”政治地位变化时,还涉及一个重要问题,即武帝对“五服制度”的重新规划。汉初“内史—关中郡—关外郡”的国家政治地理划分并非严格意义上的圈层结构。经过元封年间“准京畿”的建设,以及内郡、边郡的分化,形成全新国家政治地理结构,即以三辅、“准京畿”为核心,外围环绕“内郡”,再环绕“边郡”的圈层结构。这与《禹贡》所描述的五服圈层结构更为契合(图5)。

元封年间奠定的全新政治地理构造在日后汉朝政治生活中逐渐占据主导地位。这在出土文献、传世文献所见政区排序中有明显体现。在已公布的悬泉汉简中,有三份涉及政区排序的文书:

神爵四年十一月癸未,丞相史李尊,送获神爵六年戍卒河东、南阳、颍川、上党、东郡、济阴、魏郡、淮阳国诣敦煌郡、酒泉郡。因迎罢卒送致河东、南阳、颍川、东郡、魏郡、淮阳国并督死卒传。为驾一封轺传。御史大夫望之谓高陵,以次为驾,当舍传舍,如律令。(I 91DXT0309③:237)

元康四年五月丁亥朔丁未,长安令安国、守狱丞左、属禹敢言之:谨移铸钱亡者田?等三人年、长、物、色,去时所衣服。谒移左冯翊、右扶风、大常、弘农、河南、河内、河东、颍川、南阳、天水、陇西、安定、北地、金城、西河、张掖、酒泉、敦煌、武都、汉中、广汉、蜀郡……(Ⅱ 90DXT0111④:3)

黄龙元年四月壬申,给事廷史刑寿为诏狱、有遝捕弘农、河东、上党、云中、北地、安定、金城、张掖、酒泉、敦煌郡,为驾一封轺传。外二百卅七。御史大夫万年谓胃成,以次为驾,当舍传舍,如律令。(II 90DXT0114③:447A)

由于悬泉置位于敦煌郡,发往这里的公文不会列举全国所有郡级政区。即便如此,上述公文仍能反映当时郡级政区排序的基本特征。元康四年朝廷公文列举郡级政区首排三辅、太常,为京畿,随后排列弘农、河南、河内、河东,为准京畿,再排列颍川、南阳,为内郡,之后天水至蜀郡皆为边郡,明显存在京畿—准京畿—内郡—边郡的政治地理结构划分。黄龙元年朝廷公文虽然不涉及京畿的三辅、太常,但在郡的排序中,仍能区分出准京畿(弘农、河东)—内郡(上党郡)—边郡(云中郡—敦煌郡)的层次。神爵四年朝廷公文仅列举部分向敦煌郡、酒泉郡输送戍卒的内地郡国,但所举郡国的顺序仍以准京畿的河东郡在先,其他汉郡(内郡)在后。三份文书展现的政区排序已经存在京畿—准京畿—内郡—边郡的划分。

神爵元年(前61年),宣帝命赵充国、许延寿击西羌,史载:

发三辅、中都官徒弛刑,及应募佽飞射士、羽林孤儿,胡、越骑,三河、颍川、沛郡、淮阳、汝南材官,金城、陇西、天水、安定、北地、上郡骑士、羌骑,诣金城。

发三辅、太常徒弛刑,三河、颍川、沛郡、淮阳、汝南材官,金城、陇西、天水、安定、北地、上郡骑士、羌骑,与武威、张掖、酒泉太守各屯其郡者,合六万人矣。

两份记载内容一致,当节录自同一份诏书。诏书中三辅、太常属京畿,“三河”至汝南郡属内郡,金城郡至上郡属边郡,明显存在“京畿—内郡—边郡”的政治地理格局划分。而且“内郡”以“三河”排列在先,突显“准京畿”特殊政治地位。可见当时不仅存在“京畿—准京畿—内郡—边郡”的政治地理划分,而且不同政治地理单元承担不同的发兵职责,显现出地域政策的差异。悬泉汉简三份公文以及神爵元年诏书都属于宣帝时期,展现出一套规整的政区排列顺序,是圈层政治地理结构的反映。

五、西汉政治地理结构中“王国”地位的变化

《秩律》中没有出现王国属县,这是汉初王国独立地位的体现。王国虽然不属汉朝直辖,但不意味着游离于天子主导的天下秩序。王国环绕在汉国外围,屏蔽蛮夷,形成拱卫天子直辖区域的地理屏障。只不过王国并不属于汉国的一部分,不能归入汉国的政治地理结构,应归入汉国—王国—蛮夷的天下秩序。

景帝中五年的封建制度改革,剥夺了诸侯王的治国权。王国由此丧失独立的政治地位,逐步纳入汉朝直辖体系。中国学界一般认为王国由“外”入“内”肇始于此。日本学者阿部幸信则指出,王国独立政治地位的丧失,以及由“外”入“内”是一个渐进的过程。他从汉代印制变化的视角,揭示出元狩二年诸侯王用印由玉印改为金印表明“诸侯王基本丧失了自立性,从而被吸收入‘内’”。但这种变化并非一蹴而就,其转变的进程仍在继续,大致在太初改制才最终完成,其标志性事件是王国境内同样奉行汉朝纪年。阿部先生比较完整地揭示出西汉王国由“外”入“内”的政治进程。但笔者更关心的问题是,当太初元年王国最终进入汉朝直辖体系之后,在已经建立的京畿—准京畿—内郡—边郡政治地理结构中,处于怎样的地位?

对于王国进入汉朝国家体系后的地位,何慕曾有分析:

景帝吴楚之乱后,王国地位渐渐降为与汉郡同级。可能从此时起,中央的册籍中才开始出现王国地区的政区沿革。但鉴于王国的特殊性质,应当没有把王国“插入”到汉郡的次序中,而是以汉郡、王国分述的方式来排序,一直用到《汉志》的时代。从汉王朝正式建立开始一直到汉末,中央政府的册籍可能从没有经历过“郡国混列”时期。

何慕推测王国进入汉朝行政体系后,一直与汉郡相区别,“中央政府的册籍可能从没有经历过‘郡国混列’时期”。按照她的理解,进入汉朝政治体系的王国,地位应在汉郡之后,与《汉志》所示王国排序一致。然而实际情况究竟如何?从西汉中后期颁布的诏书来看,王国乃与内郡存在类似的政治地位。

(本始元年)夏四月庚午,地震。诏内郡、国举文学高第各一人。

(本始四年四月诏)令三辅、太常、内郡、国举贤良方正各一人。

(地节三年三月)令内郡、国举贤良方正可亲民者。

(神爵四年四月)令内郡、国举贤良可亲民者各一人。(以上出自《汉书·宣帝纪》)

(永光二年三月诏)令内郡、国举茂材异等、贤良直言之士各一人。(《汉书·元帝纪》)

(建始三年十二月诏)丞相、御史与将军、列侯、中二千石及内郡、国举贤良方正能直言极谏之士,诣公车,朕将览焉。

(元延元年七月诏)内郡、国举方正能直言极谏者各一人,北边二十二郡举勇猛知兵法者各一人。(以上出自《汉书·成帝纪》)

以上为发生灾异之后,朝廷要求全国举荐人才的诏书。这之中,王国均与内郡并列,举荐人才的数量完全一致。诏书往往不涉及边郡,说明边郡与内郡、王国存在差别。唯有元延元年七月诏涉及边郡,但边郡举荐人才的性质与内郡、王国明显不同。又《汉书·陈汤传》载“天子从其计,果起昌陵邑,后徙内郡、国民”。内郡、王国在举荐人才、陵邑迁人等方面与边郡明显存在差别,表明内郡、王国政治地位相当,且高于边郡。

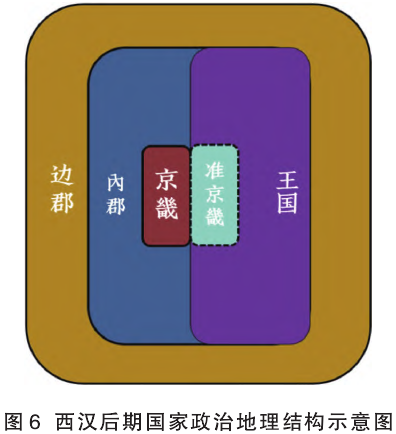

如果分析太初年间以后的王国地域分布,便不难理解这一现象。在元封、太初年间逐渐形成京畿—准京畿—内郡—边郡的政治地理结构后,汉廷分封诸侯王国皆以内郡改置。不仅如此,侯国的封置也在内郡范围里。“内郡”实际成为“封国”形态存在的唯一地理单元。这种地理分布态势决定了王国拥有与“内郡”类似的政治地理地位。由此看来,太初改制后的国家政治地理圈层结构应为京畿、准京畿—内郡、王国—边郡(图6)。

s s

基于这样的政治地理结构,政区排序中的王国应与内郡排在一起。前述所举悬泉汉简神爵四年行政公文出现“淮阳国”,正与内郡一并排列,位于“准京畿”的河东郡之后。淮阳国乃元康三年设置,神爵元年仍存。《汉书》引录神爵元年诏的“淮阳”显然脱漏了“国”字。神爵元年诏书中,淮阳国也是与内郡排在一起。这种政区排序表明笔者推论的“京畿、准京畿—内郡、王国—边郡”的国家政治地理结构客观存在。

六、西汉后期现实与观念之间的国家政治地理结构差异

经过以上论证,西汉后期国家政治地理结构为“京畿、准京畿—内郡、王国—边郡”三层圈层结构。而《汉志》所见国家政治地理结构为“京畿—内郡—边郡—王国”四层圈层结构。而且汉郡的排序,明显存在关中郡与关外郡的分隔。两者比较,存在两点明显差异。一是,西汉后期国家政治地理结构对内郡的划分,突出强调“准京畿”与其他内郡的区别,而《汉志》内郡划分更强调关中、关外之分。二是,西汉后期国家政治地理结构中,王国与内郡位于同一层级,而《汉志》却把王国与汉郡区分开,将王国置于边郡外围,构成又一层级。

先看第一个差异。从西汉后期诏书所见政区排序来看,在现实的政治操作中,“准京畿”的地位更为显著。前面列举的出土文献、传世文献载录诏书中的政区排序,无不将“准京畿”与其他内郡区别开。特别是悬泉汉简I 91DXT0309③:237载录诏书,在排列内郡时,不仅首排“准京畿”的河东郡,而且把属于关中郡的上党郡排在关外郡之南阳郡、颍川郡之后,丝毫看不出关中郡的特别之处。

不过,这并不意味西汉后期已无关中郡、关外郡的区隔。前贤都注意到《汉书》中的两条记载:

大司农中丞耿寿昌以善为算能商功利得幸于上,五凤中奏言:“故事岁漕关东谷四百万斛以给京师,用卒六万人。宜籴三辅、弘农、河东、上党、太原诸郡,足供京师,可以省关东漕卒过半。”

(阳朔二年)秋,关东大水,流民欲入函谷、天井、壶口、五阮关者,勿苛留。

第一条记载中,耿寿昌建议减省关东漕粮,改从弘农、河东、上党、太原诸郡“籴粮”,不仅表明弘农、河东、上党、太原属关西(关中)地域范围,而且与关东(关外)执行不同的粮食调运政策。第二条记载中,暂时允许关外流民进入关中,说明当时仍存在限制关外人口流入关中的政策。

这些记载表明,西汉后期关中郡、关外郡的区隔仍然存在,而且在政策执行上存在差异。《汉志》中,作为关中、关外分界的一系列关隘仍被逐一记录,表明这些关隘依然具有重要作用。结合新莽、更始政权多次在关中、关外分界处进行军事布防,以及西汉后期限制关外人口流入的举措,恐怕这些关隘仍有军队驻守。毫无疑问,西汉后期仍存在“关中”“关外”的区隔,以及以“关中”制“关外”的地域控制政策。《汉志》汉郡排序首重关中郡,仍有其现实依据。

再看第二个差异。据西汉后期诏书所示政区排序以及相关政策,王国显然与内郡地位相当。然而史籍记载中,仍能看到汉朝区别对待王国的现象。最为明显的特征,是对王国人的区别对待与防范,即所谓“诸侯国人不得宿卫”。受这种政治限制的影响,王国人不能出任公卿将军,不能为郎官。朝廷还规定汉人不能尚诸侯王翁主,显然是为了防止汉朝官员因姻亲之故而为诸侯牟利。

汉成帝时期,东平王刘宇上书求《太史公书》,大将军王凤以“太史公书有战国纵横权谲之谋,汉兴之初谋臣奇策,天官灾异,地形阸塞:皆不宜在诸侯王”为由,加以拒绝。又汉朝禁止官员与诸侯王交通。这些都带有区别对待、防范王国之目的。太初改制之后,王国虽然由“外”入“内”,成为与“内郡”相当的政治组织,但在观念之中,王国的“外”之属性,仍未彻底消除。

何慕推测,王国纳入汉朝行政体系后,中央册籍里王国仍未与汉郡“混列”,而是分别编排,这是《汉志》分别排列汉郡、王国的渊源。她的这一判断具有合理性。目前所见出土汉代行政文书中尚无全国簿籍类文献,却有几种汉郡簿籍文书,如荆州松柏汉墓出土的汉武帝早期南郡簿籍,以及尹湾汉墓出土的汉成帝元延年间东海郡簿籍,在列举所辖县级政区时,皆先排列县、邑,再排列侯国。汉代侯国与王国皆属“封国”。从郡级册籍将县邑、封国分别排列的现象来看,不排除中央册籍同样存在先排郡、再排王国的规制。若所论属实,无疑在西汉后期仍存在区隔汉郡、王国的观念。《汉志》将王国排列在边郡之后,置于国家政治地理结构的最外围,或许正是西汉后期政治观念的反映,而非班固个人的处理方式。

余论

以上通过对《秩律》《汉志》政区排序的分析,揭示了西汉一代国家政治地理结构的变迁。《秩律》政区排序表明汉初国家政治地理结构为:以长安为中心,外围环绕内史,再环绕汉郡的圈层结构。而在汉郡中,又区隔为关中、关外两个地理单元,这套政治地理结构乃出于防范关东诸侯王国的需要,呈现“东西对立”的态势。这种国家政治地理结构延续至元鼎年间。随着元鼎、元封之际汉帝国疆域的急速变化,以及王国独立地位的最终丧失,原有国家政治地理结构已不能适应形势发展。故在元封时期,武帝对国家政治地理结构进行改革。至太初年间,形成以长安为中心,外围环绕三辅、“准京畿”,再环绕内郡、王国,再环绕边郡的圈层结构,呈现“内外有别”的特征。这套国家政治地理构造一直延续至西汉末年。

然而对照《汉志》政区排序,其展现的国家政治地理构造与西汉末年的实际情况并不完全契合。主要体现为两点:一是现实国家政治地理构造中,“准京畿”的地位要高于其他内郡;而《汉志》更强调“关中郡”的特殊地位,属于“关中郡”的上党、太原二郡,地位高于“准京畿”的河南、河内二郡。二是现实国家政治地理构造中,王国与内郡地位相当,处于京畿、边郡之间的地理层级;而《汉志》将王国排列于边郡之后,将王国视为国家政治地理结构的最外围。通过分析可以发现,西汉后期仍存在区隔对待关中与关外、汉郡与王国的做法。可见西汉初期重视关中、防范王国等理念仍在发挥作用,于是出现国家政治地理结构中现实与观念的背离。这反映在《汉志》政区排序中,便是同时出现京畿—内郡—边郡“内外有别”的圈层结构,又出现区隔关中郡与关外郡、区隔汉郡与王国的“东西对立”特征。可见观念一旦形成,便具有很强的稳固性,对人们理解外部世界产生潜移默化的影响。即便现实情况发生转变,传统观念仍在延续,并尝试将新变化与旧有观念结合,或许这便是《汉志》出现汉初、汉末两种国家政治地理结构“杂糅”状态的原因。

另外,通过对西汉国家政治地理结构演变过程的揭示,还突显出一点值得关注的现象。那就是《禹贡》所呈现的同心圆式的五服圈层地理结构,对西汉国家政治地理构造一直发挥作用。汉初汉郡环绕内史的结构,反映出渡边信一郎所谓的“中心—周边”之简单圈层结构,但出于防范东方诸侯王国的现实需要,国家政治地理构造更强调关中与关外的区隔,是一种面向东方层层设防的地理结构。而汉武帝对国家政治地理结构的改造,其目的是建设“京畿、准京畿—内郡、王国—边郡”的圈层结构,在地理空间上尽量实现外部圈层对内部圈层的环绕,从而更切合《禹贡》五服圈层地理结构。无论是汉初,还是汉末,其国家政治地理结构都能看到《禹贡》五服圈层地理结构的“影子”。从更为宏观的角度来看,三代以来华夏世界所形成的以圈层结构看待天下政治秩序的思维,在汉代仍然具有极为重要的影响。这种依照地理空间远近来区别亲疏的想法,其影响不仅仅局限于政区建制,在西汉诸多政治决策和制度建设中,都能看到其身影,这或许可以为我们重新思考西汉国家特征和政治建设提供全新的视角。

(本文原刊《社会科学》2024年第1期第52—67页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

附本文涉及各示意图集中对照:

→ → → → → →

|

.jpg)

.jpg)