|

德国哥廷根大学图书馆(Göttingen State and University Library)藏有清代广东道士李明徹所绘《大清万年一统经纬舆图》(见图1)。早在1832年,英国东印度公司职员马儒翰(J. R. Morrison)便在《中国丛报》(Chinese Repository)首卷上撰文,以该舆图为切入点,介绍清朝的疆域地理。不少学者因此文知晓《大清万年一统经纬舆图》,却始终未能得见,只能凭借马儒翰有限的描述进行想象。2014年,法国科学院研究员Dorofeeva-Lichtmann Vera受馆方之邀,在一批未整理著录的地图中发现了它,该舆图才得以向学界公布。

相较于《大清万年一统经纬舆图》,绘图者李明徹或许更为时人知悉。李明徹(1751—1832)字化龙,道号青来,广东番禺人。他身为广州纯阳观的创观道长,又通晓天文推步、舆地之学,著有《圜天图说》及续编,还同地方大员私交甚密,并参与官方志书的绘图工作。

目前,学界对李明徹其人已有所关注,但对其所绘《大清万年一统经纬舆图》却尚乏专文讨论。李明徹如何绘制该舆图?该舆图反映出绘图者怎样的地理认知?该舆图与清代所流行的“大清万年一统”系地图之间是否存在关联?学界对上述问题并未论及。

有鉴于此,本文拟初步介绍《大清万年一统经纬舆图》,依次分析李明徹绘图技法从何习得、舆图知识来源及绘制过程、舆图流传等内容,进而阐述该舆图所呈现的地理观念、清代地理知识在中西之间的环流,以求抛砖引玉。

一、李明徹绘图技法的习得及舆图基本情况

(一)经纬度绘图法的习得

过往研究认为,李明徹所绘舆图仅见于两处:一是《圜天图说》,内载全国总图及区域全图,共19幅;二是道光朝《广东通志》,内有各州县舆图,共107幅。但除上述外,笔者目见另有英国国家图书馆(British Library)藏《广东全省经纬地舆图》及本文所讨论的《大清万年一统经纬舆图》两种。

这些舆图未采用中国传统的“计里画方”或形象绘法,而是使用西方传入的经纬度绘图法。它们所用投影不一,绘制精度各异。简而言之,从《圜天图说》中摹绘前人舆图,到实地测绘《广东通志》舆图,再到绘制更大图幅的《广东全省经纬地舆图》《大清万年一统经纬舆图》,由此过程可见李明徹的制图技艺渐趋娴熟。

据史料记载,李明徹绘图技法习得或有两种途径:其一,李明徹因洋画绘制出彩,被选至京师入贡,并到访钦天监,得其监正传授;其二,清代西洋船舶会集于澳门,通译者甚多,李明徹乃赴澳门向西人求学。相较之下,后者显然更具操作性。更有力的证据即李明徹在《圜天图说》及续编内采用托勒密体系,此有别于同时期钦天监所用的第谷体系,说明其技法并非源自钦天监处。

不过,第一种途径亦提示李明徹绘图技法的习得与擅绘洋画不乏关联。清中叶广州口岸聚集着一批与西人往来密切的外销画家,他们依据买主需求绘制洋画。故李明徹或因工于洋画而与西人多有接触,并在机缘巧合下前往澳门学习经纬度绘图法。

(二)《大清万年一统经纬舆图大清万年一统经纬舆图》基本情况

1.图面内容

舆图单幅,纸本彩绘,纵96厘米,横174厘米,右端隶书题名《大清万年一统经纬舆图》(见图1)。图内方位上北下南,无载图例,笔者估算其比例尺约为1∶430万。舆图绘有经纬网络,以通过京师经线为本初子午线,各分偏东、偏西经度,每网格经、纬度各差1度。因此图系手绘,故图内本初子午线与纬线并不完全垂直,本应等距平行的纬线亦存有一定误差。

《大清万年一统经纬舆图》绘制清嘉庆朝中后期全国疆域政区的基本情况。除内地十八行省外,该图还绘有清朝广袤的边疆地区,如东北、蒙古、新疆、西藏等地,并包含朝鲜地区。舆图所绘经度自偏东30度至偏西47度,纬度自北纬18度至58度,东西经跨越近80度,南北纬跨越40度。图幅范围东起库页岛,西至霍罕、巴达克山,北到外兴安岭,南达琼州府崖州处。

舆图内各处政区、山川、湖泊、重点关隘、接壤邻国等均绘有地名及相应标记。具体来看:内地行省以红色椭圆○标示;府以红色方框□标示;直隶州以红色菱形♢标示;县以红色圆圈〇标示;前、后藏则以黑色三角△标示。此外,以虚线绘制十八行省边界,并用不同颜料上色晕染区分;以暗紫色垛墙形线条绘制内地与口外分界的长城;以棕色篱笆形线条绘制山海关外的柳条边。舆图内水网密布,山岳错杂其间。河流、湖泊多以淡墨描绘,山峰、山脉则在山形图案上敷黛绿色及淡棕色标示。其中,舆图所绘天山山脉、长白山脉、外兴安岭、内兴安岭山势绵延。横贯内地的黄河、长江则分别用鹅黄色及熟褐色着重勾勒,以凸显两条河流的重要性。舆图还绘有黄河河套地区回环曲折之状,并用诸多小圆圈点缀绘制黄河源星宿海,以体现其“如珠之滚盘,错落散布”之势。就河流水道与山形地势的绘制密度比而言,《大清万年一统经纬舆图》沿袭了传统中国地图学“详于画水,略于画山”的传统。

2.题记信息

舆图四周留白处,除右上角外,各有一处题记,总计3000余字。

右下角题记先总括舆图范围及内地行省四至所在,继而列举辽东、蒙古、新疆、西藏等处部分地点的坐标,分析由经、纬度不同所带来的地理环境、气候水文、季节交替差异。紧接着论述清朝四隅状况:东南、东北均为汪洋大海,西南、西北则属“外藩番界”。而内地十八行省则“江河湖海四通八达”“地旺人稠五谷丰登”,可谓“中华隆兴旺地”。此后介绍内地三条“最长大之江河”——长江、黄河、西江的各自发源地及流经情况。同时亦旁及清朝关外的主要河流,如辽东的黑龙江与混同江、医巫闾山一带的辽河,以及清朝与朝鲜的界河鸭绿江和图们江。此段题记末尾落款:青来李明徹绘。

左上角题记侧重描述天山山脉,并从不同视角介绍清朝西北疆域。段首以概括性的“天山即昆仑山,俗呼为大雪山,乃天下群山之祖龙”为总起,点出天山的独特地位。在简要论述天山复杂多变的山势后,题记对天山南北两麓的重要城市予以列举。由于该区域环境优越,商贸交往频繁,故被誉为“丰盛世界”。接着论述西域安西府、镇西府及迪化州的行政建制、地方学额与距京里数,并大致说明清朝在西北地区的官员设置情形。

左下角题记以星宿海为线索,顺次介绍周边地区的水文地貌、风土民俗及接壤邻邦等情况。段首指出星宿海为黄河源,并详述黄河由此发源后的流经路线。接着介绍星宿海东、西两侧的地理环境,以及附近接壤的“贺卜若尔”地区的民众风俗、基层管辖。继之,题记记载长江源自星宿海往西数百里的穆鲁乌苏河,该河流入云南境内被称为“金沙江”,后与岷江相汇。题记最后论及位于星宿海西南方向的西藏地区,并介绍该地区同各处番国、部落的接壤情形。

二、《大清万年一统经纬舆图》的知识来源与绘制过程

《大清万年一统经纬舆图》蕴含丰富的地理信息,这显然非李明徹凭一己之力所能获取,其绘图时定有舆图等材料可供参考。通过分析哥廷根大学图书馆公布的高清图像,并辅以与舆图同时期的文献,可探究该舆图的知识来源,观察诸知识来源间的整合,从而由静态图面还原李明徹的绘制步骤,再现其制图场景。

(一)《大清万年一统经纬舆图大清万年一统经纬舆图》的知识来源

1.嘉庆朝《大清会典图》所载舆图

有清一代,共修有五朝会典。嘉庆朝修《大清会典》时,首次将图式132卷单独开列,是为嘉庆朝《大清会典图》,其中包含《舆地》45卷,共载有不同范围的舆图319幅(以下径称《嘉庆会典舆图》)。据笔者考察,《嘉庆会典舆图》是在清廷实测舆图,尤其是《乾隆十三排图》的基础上修改、简化而成。故舆图虽未绘经纬网格,但内容却大体契合经纬度坐标系,不过亦有部分区域变形严重。由于图幅所限,《嘉庆会典舆图》的绘制精度、详细程度均逊色于三大实测舆图,不过其内诸多地理信息却较前朝所绘舆图有所更新,是嘉庆朝地理知识的综合体现。

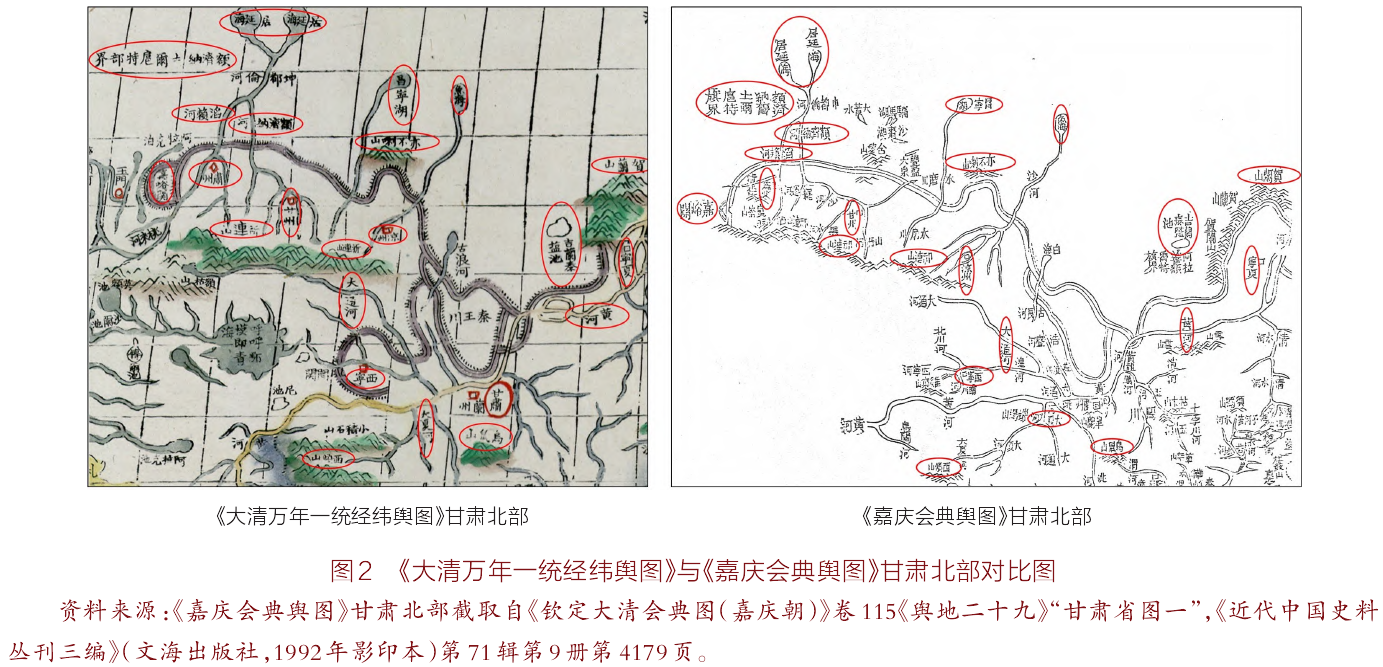

分区域对比《大清万年一统经纬舆图》及《嘉庆会典舆图》可知,两者在地名书写、山川走势、政区坐落、各省边界等方面皆高度相似。囿于篇幅,本文无从对各地区进行逐一分析,谨以甘肃北部为例,红圈标识即两者绘制的相同之处(见图2)。

再据可清晰统计的地名分析,《大清万年一统经纬舆图》内有地名975条(含6条漫漶),其中738条与《嘉庆会典舆图》相一致。又因李明徹书写习惯(如将“木”写作“穆”、“博”写作“愽”、“讷”写作“纳”)与表述惯式(如将“章江”写作“章水”、“乌什城”写作“乌什”),149条地名有别于《嘉庆会典舆图》所载,但实际可视为一致。因此,两图中相同的地名达887条,占《大清万年一统经纬舆图》所载地名的91%。

进一步观察可知,《大清万年一统经纬舆图》内不少地名为《嘉庆会典舆图》独有,其他舆图无载或表述不同,如山西北部之“大青山”,甘肃地区之“居延海”“吉兰泰盐池”,宁古塔周边之“阿卜湖”“锡拉河”“松阿察河”等,类似情况甚多,不作赘述。此外,两图在“生番”“图们江口”“奇雅喀尔人等所居”等文字说明及标注位置上都一一吻合。所绘内容的高相似度与独有性,可证明《嘉庆会典舆图》实为《大清万年一统经纬舆图》的重要知识来源。

值得一提的是,当时不仅《大清万年一统经纬舆图》以《嘉庆会典舆图》为绘图时的重要知识来源,还有其他舆图也参考利用了《嘉庆会典舆图》。较《大清万年一统经纬舆图》稍晚的有董方立、李兆洛绘制的《皇朝一统地舆全图》,其中内容亦多采自《嘉庆会典舆图》。在时人笔记、舆地著述中也有以《嘉庆会典舆图》为参照的实例,如陈澧的《东塾集》中,记有其早年为撰写《汉书水道图说》而购买《嘉庆会典舆图》一事。又咸丰年间何秋涛的《朔方备乘》中,明确题识其撰写《三姓形胜》篇章时曾参考“嘉庆年间重修大清会典地图”。直至光绪年间绘制的舆图,仍直接沿袭《嘉庆会典舆图》,如现藏于德国普鲁士文化遗产图书馆(Berlin State Library)的《吉林图》便摹绘自《嘉庆会典舆图》中吉林一带的4幅舆图。可见,在清末光绪朝会典舆图面世前,《嘉庆会典舆图》在舆图绘制、舆地著述撰写中扮演了重要角色,其承上启下的效用值得今后深入探讨。

2.嘉庆朝《大清会典》卷62《钦天监》

经纬度地图内的控制点,是绘图者在经纬网络中选取的特定地点,并以此为参照来绘制图面的其他内容。因此,李明徹需先掌握部分点位的经纬度坐标,从而进一步完成舆图的绘制,这些点位信息主要来自嘉庆朝《大清会典》卷62《钦天监》处。

清朝历次实测所获得的点位坐标,有部分被公开载于各朝会典中。具体而言,康熙朝会典成书年代较早,全国测绘尚未进行;雍正朝会典首次载有各省、蒙古诸部的经纬度坐标,共56处;乾隆朝会典则例增补了东北、西域地区的点位坐标,总计81处;嘉庆朝会典所载点位则涵括清朝疆域各处,多达162处,远超此前会典,集中呈现清廷数次测绘的成果。

比对后可发现,在嘉庆朝会典记录的点位中,《大清万年一统经纬舆图》绘有77处,其中64处与嘉庆朝会典所载点位高度重合,涉及各省省治、边疆城邑、重要山川等。诸多地点的坐标信息亦仅见于嘉庆朝会典,如“阿尔楚喀”“齐齐哈尔”“库尔勒”“布古尔”等。不过,《大清万年一统经纬舆图》内亦有少量点位与嘉庆会典所载偏差较大,这说明它们并非李明徹选取的控制点,抑或经纬度坐标另有其源。

3.《乾隆十三排图》

除嘉庆朝会典外,《乾隆十三排图》亦为《大清万年一统经纬舆图》的绘制提供了大量地理信息。

其一,《大清万年一统经纬舆图》内有别于或不见于《嘉庆会典舆图》的地名,大多与《乾隆十三排图》所载相一致。其二,《大清万年一统经纬舆图》中的部分区域并不见于《嘉庆会典舆图》,如居于西北边陲的“巴尔喀什海”“塔拉斯河”“锡和尔里克泊”,青海西藏交界的“噶顺泊”周边,甘肃中卫县曲折的黄河水道等。经对比,上述区域的绘制均袭自《乾隆十三排图》。其三,《大清万年一统经纬舆图》内部分山川点位及海岸线轮廓,均以《乾隆十三排图》为参照。

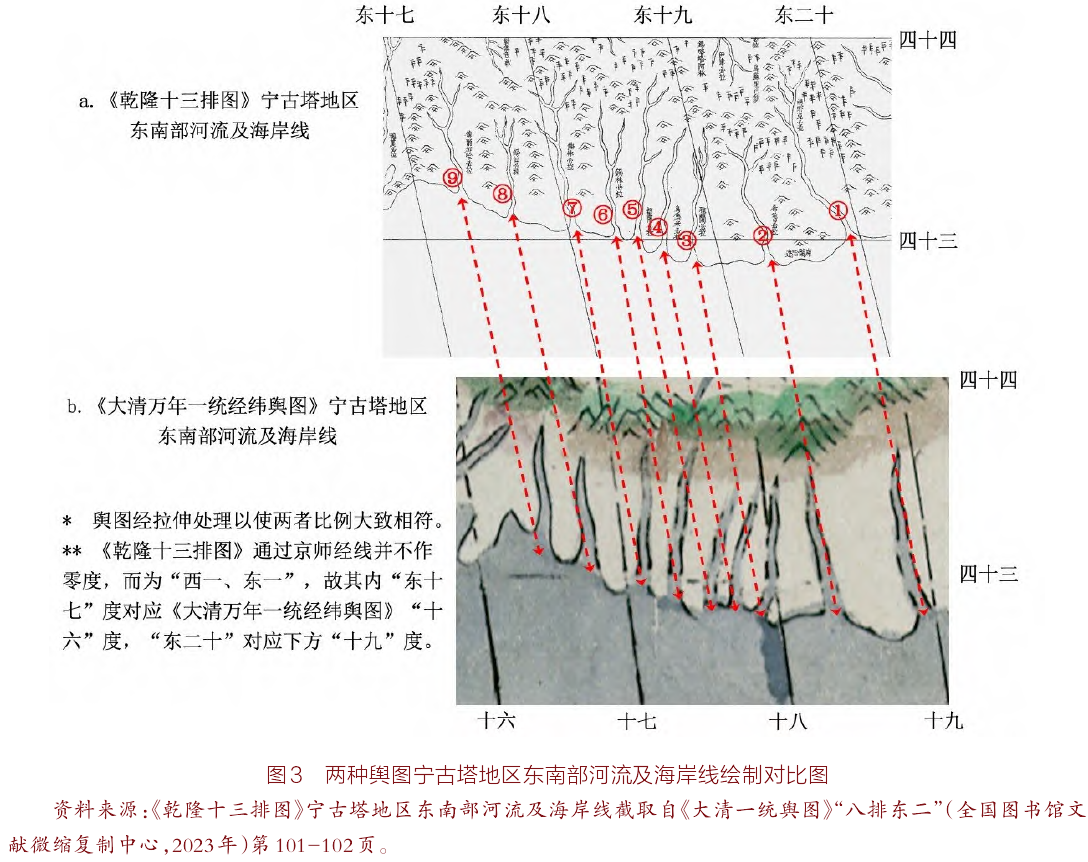

谨以两种舆图所绘宁古塔地区的东南部河流及海岸线为例,对上述最后一点予以说明。截取舆图内北纬42.5-44度、偏东16-19度区域,其内共9条河流,自东往西依次为:胡野克河、希鲁河、雅兰河、乌集米河、都尔河、锡林河、佛林河、锡拉河、傅尔加哈河。虚线箭头标识即两者所绘河流的对应关系(见图3)。

比对易见,《大清万年一统经纬舆图》中该区域诸河流出海口的经纬度点位均能与《乾隆十三排图》所绘一一对应。上述9条河流集中于约4厘米见方的图面内,李明徹在绘制时亦未题写河流名称。由此可见,即便是此种细微之处,《大清万年一统经纬舆图》也与《乾隆十三排图》相吻合。此外,仔细观察还可见,两种舆图所绘海岸线的拟合度亦较高。以上理由足以说明《乾隆十三排图》为《大清万年一统经纬舆图》的知识来源之一。

4.《西域闻见录》

《大清万年一统经纬舆图》题记多摘于清人笔记《西域闻见录》。《西域闻见录》为乾隆朝旗人七十一所著,记载有清前中期西北地区的历史沿革、行政建制、风土人情等情形。该书流传日久,不同版本间虽内容相仿,却书名各异,编排体例不一。

笔者暂未细考李明徹参阅的《西域闻见录》是何版本。若以日本早稻田大学所藏版本对读,《大清万年一统经纬舆图》主要参考《西域闻见录》卷1《新疆纪略上》“雪山”条、卷2《新疆纪略下》“闢展”条。谨举二者对天山“慱克搭班”的描述为例,以说明其中的关系。

舆图题记载:

其最大著名高峰者,在乌鲁穆齐慱克搭班,有群峰高耸,冰雪晶莹,如玻璃通明洁白,能参天蔽日,周年冰雪不化。山北、山南两路,地土精肥,水草畅茂,可耕可牧。

《西域闻见录》载:

其最大而著名者,于乌鲁木齐,为博克搭班。三峰孤峭,冰雪晶莹,望之如琉璃插天,隔蔽日月,于哈喇沙拉,为莫勒土斯,围逾千里,水畅草肥,宜于游牧。

进一步比较可知,《大清万年一统经纬舆图》内左上、左下角两处题记,基本摘录自《西域闻见录》。但因李明徹在其中附上自身理解,且未对文字加以整合,故各处题记间稍有内容重复之嫌。

(二)《大清万年一统经纬舆图大清万年一统经纬舆图》的绘制过程

1.舆图绘制步骤

《大清万年一统经纬舆图》的知识来源多样,绘图关键即在于如何取舍或结合诸多来源的地理信息,尤其是处理《嘉庆会典舆图》与《乾隆十三排图》间的关系。分析各舆图图面可知,李明徹在制图过程中,既有将《嘉庆会典舆图》与《乾隆十三排图》中的信息相互配合补充,又有面对两者差异之处的权衡取舍,乃至于由此造成绘制误差。篇幅所限,以下谨各举一例以窥其貌。

其一是福建省台湾府。两种舆图所绘该区域各有侧重:《乾隆十三排图》仅绘有台湾岛西岸,而东岸阙绘,但提供详细的点位信息;《嘉庆会典舆图》虽绘有完整的岛屿轮廓,却未绘经纬网络,仅有相对方位。经比对,《大清万年一统经纬舆图》内台湾岛西岸的点位及轮廓与《乾隆十三排图》相符,东岸轮廓、河流山脉及地名标注则同《嘉庆会典舆图》一致。故可想见,李明徹制图时先据《乾隆十三排图》绘制岛屿西岸轮廓,后在其经纬度点位的基础上,依照《嘉庆会典舆图》补绘了东岸轮廓,再绘制岛上的地理要素并题写地名,从而绘成完整且精度较高的台湾岛地图。其二仍为宁古塔地区东南部,各舆图绘制情况如下(见图4):

前已述及,《大清万年一统经纬舆图》该区域的河流绘制袭自《乾隆十三排图》,但两者“塔尔芬河”的位置却不相同,其在李明徹舆图内居偏东20-21度间,在《乾隆十三排图》内则居偏东19-20度间。观察各舆图可知,此误差的出现是因李明徹先按《乾隆十三排图》绘制海岸线及河流,后据《嘉庆会典舆图》题写地名,但李明徹未加细究两种舆图投影的对应关系,而误将“塔尔芬河”标注于“额穆里河”处。

除上述宁古塔东南部河流名称题写有误外,《大清万年一统经纬舆图》亦存有其他与清代地理实际不符的绘图误差。究其原因,可归为两类:一是舆图尺寸较小,局部细节精度难以保障,导致大量岛屿阙绘或绘制错误。如舆图内广东雷州半岛轮廓及河流水道便与实际相去甚远,但在李明徹所绘的其他舆图内,该区域的精度均较高,且契合清代地理实际。由此可见,李明徹当知晓雷州半岛的绘法。但《大清万年一统经纬舆图》中,雷州半岛的图幅面积仅约2.5厘米见方,且李明徹河流描绘的笔触并无粗细之分,因图面空间狭小导致绘图失误。二是李明徹对所绘的部分区域缺乏深入认知,对所参照舆图的准确度亦无法判断,故造成将地名“科布多牧场”写作“科布多木厂”、“古地河(古第河)”写作“吉池河”等错误。此外,还有一些绘图失误产生的原因难以推断,如甘肃西宁一带对长城的错误描绘,此或因李明徹绘制过程中参考其他材料所致,具体原因尚不得而知。

借助《大清万年一统经纬舆图》的颜料特性,可初步判别舆图内诸要素的绘制顺序,谨以镇西、哈密一带为例(见图5):

观察发现,天山所敷的青绿色覆盖住地名及湖泊处淡墨,这说明颜料上色较晚;而经纬网并不完全贯穿其他要素,说明它们最迟绘制。

因此,可通过色彩叠压关系大致还原《大清万年一统经纬舆图》的绘制步骤:首先,据《嘉庆会典舆图》及《乾隆十三排图》所载点位,绘制舆图的控制点及海岸线等处轮廓;其次,参照《嘉庆会典舆图》及《乾隆十三排图》,以墨线勾勒政区、水道走势、群山坐落、各处边界等,并题写地名;再次,以薄墨晕染河流、湖泊、海洋,复以各色颜料上色峰峦及诸边界;最后,墨线绘制经纬网格,并据《西域闻见录》撰写题记。

2.舆图草图及绘制时间

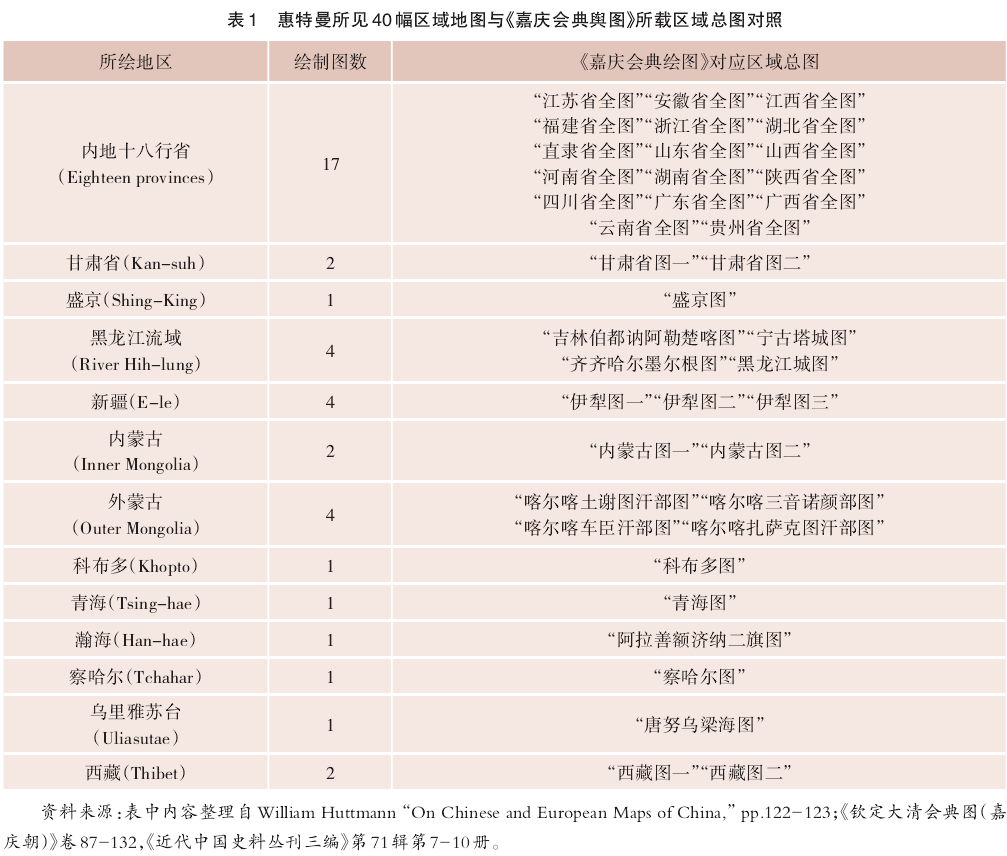

1844年,《大清万年一统经纬舆图》流传域外时(流传经历详下文),英国地理学家惠特曼(William Huttmann)还见到了该舆图所附的40幅区域地图。它们均着经纬网络,每经度约1英寸,每纬度约1.25英寸,各绘某一省或某一地,图幅尺寸因所绘范围各异。

这批地图所绘内容,均可与《嘉庆会典舆图》内各区域总图逐一匹配,对应关系见表1:

不难推想,这批区域地图是以《嘉庆会典舆图》内各区域总图为底图,绘制时参照前文所述诸知识来源,并添置经纬网络绘成,它们应是《大清万年一统经纬舆图》之草图。李明徹在分绘这批区域地图后,再将其总为一图。

而不管是各区域地图,抑或是《大清万年一统经纬舆图》,均参考了《嘉庆会典舆图》,故它们的始绘时间皆应晚于李明徹得见嘉庆朝会典之时。道光四年(1824),道光皇帝赏赐各地总督巡抚、驻防将军新修成的嘉庆朝《大清会典》一部,时任两广总督阮元亦于该年正月上奏谢恩。李明徹应是与阮元私交甚密而得览嘉庆朝会典,时间当在道光四年正月后。

又据马儒翰及惠特曼记载,《大清万年一统经纬舆图》的绘成时间为1825年前后。马儒翰记载舆图绘于1825或1826年,惠特曼则记载其绘于1825年。两种说法各自独立且所载时间相近,可予采信。故舆图的绘制时间应为1824至1825年前后,历时一年有余。

三、《大清万年一统经纬舆图》的流传

《大清万年一统经纬舆图》的流传可视为舆图被不同群体所阅读的历程。追寻零星提及该舆图的文献,可大体勾勒舆图绘成后为谁所获,又如何漂洋过海,最终成为庋藏异域之图。

(一)对《大清万年一统经纬舆图大清万年一统经纬舆图》的最早记载

1828年,英国《东方先驱报》(The Oriental Herald and Journal of General Literature)刊登了一篇名为《现今中国鞑靼战争所在地》(Present Seat of War in Chinese Tartary)的报道。所谓“中国鞑靼战争”,即张格尔叛乱。故文章是对叛乱所在地,即清朝西北地区的介绍。文章开篇简述天山一带的自然景观、城市坐落及历史沿革,后对1826年以来的战况予以说明,并认为该叛乱或无法快速平息,且已对商贸产生不利影响。

此报道之所以进入笔者视野,是因其注释处提及“参见一位名为李青来(Le-tsing-lae)的道士所绘清朝地图”。细读可知,其行文中对天山形态、周边地理环境的描述,均来自《大清万年一统经纬舆图》左上角题记。尤其是报道中指出天山为众多山峰的“dragon-ancestors”,即题记所言“天下群山之祖龙”。这也是目前所见对该舆图的最早记载,根据内容可判断其写于1827年。

《东方先驱报》由英国报人伯金翰(James Buckingham)于1824年在伦敦创办,但其远在重洋之外,何以获知一位广东道士所绘的舆图呢?

爬梳史料发现,由英国东印度公司创办的《亚洲杂志》(The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies)1828年第25卷里有着内容相仿的文章,名为《战争所在地》(The Seat of War)。据编者前言可知,原来文章节选自《马六甲观察家和中国年鉴报》(Malacca Observer and Chinese Chronicle)。

《马六甲观察家和中国年鉴报》是1826年由英华书院(Anglo-Chinese College)在马六甲发行的双周刊,设有专栏介绍中国近事。该刊虽仅连载短短几年,但所报道的有关中国各领域的文章却多为其他英美报刊转载,具有一定的影响力与传播度。

因此,不管是《东方先驱报》还是《亚洲杂志》,它们对清代西北战事的报道均摘录自《马六甲观察家和中国年鉴报》。关于该报道的作者,虽然《马六甲观察家和中国年鉴报》的原稿已佚散,且转载的两份报道内皆未标明,但仍可从文章细节推测出作者的身份。文章中对清军将领杨遇春的遭遇以及清廷正从黑龙江一带调兵的描写,恰与来华传教士马礼逊(Robert Morrison)于1826年12月间所发信件内容一致。二者写作时间相近,且马礼逊又为英华书院的发起者与《马六甲观察家和中国年鉴报》主笔。故马礼逊很可能即该篇报道的作者。

(二)《中国丛报》中所载《大清万年一统经纬大舆图舆图》

紧随《马六甲观察家和中国年鉴报》,《中国丛报》亦刊载数篇文章提及《大清万年一统经纬舆图》。首先即1832年马礼逊之子马儒翰借该舆图全览式介绍清代疆域;其次是1840年裨治文(E. C. Bridgman)为《贡榜王朝史》(Burmese Chronicles)内清缅战争片段所作前言中提及该舆图;最后是1842年裨治文对中国内地进行简略阐述时再次提及它。

上述文章的写作动机相似,主要是借助舆图向读者传递清代地理信息。在展阅《大清万年一统经纬舆图》之余,他们还会记下对舆图的观感。透过这些文字,得以感知在当时西方地理学视野下,他们如何评价该舆图。谨以对此着墨最多的马儒翰为例。

马儒翰认为,《大清万年一统经纬舆图》反映了中国人在制图技艺上取得的局部进步。一方面,该舆图在较大图幅内完整呈现清朝轮廓,又以精巧角度展示其内部构成、广袤疆域与地理特征。这是当时其他清朝全国总图所不及的,它们或卷帙繁浩而分散,或所绘疆域轮廓与时代不符,均不如《大清万年一统经纬舆图》直观明晰。另一方面,该舆图内丰富的题记信息,也为此后来华的西方人提供指导。不过马儒翰亦指出,《大清万年一统经纬舆图》的绘制仍不够精细,呈现出粗制感,例如:海岸线描绘草率,难以引导航行;群岛绘制或被缩减为三四个岛屿,或以与实际比例全然不符的尺寸绘制,或根本被遗漏;所绘河流不加区别,皆一成不变地用两条固定间隔的线条勾勒,由此造成图面拥挤,未预留充足空间题写地名。

上述表明,以马儒翰为首的舆图观看者既认可《大清万年一统经纬舆图》的价值,但亦强调其有着诸多不足。他所持的评价标准,一言以蔽之,即近代西方地理学所要求的精确。在此标准下,马儒翰对舆图的肯定,是基于舆图对清朝轮廓、各处地名、方位距离的准确描述。同理,马儒翰指出的不足,也是由舆图不够准确而未能展现所绘区域的实际情况所造成的。

立足此评判准绳,马儒翰、裨治文均认为《大清万年一统经纬舆图》次于1832年董方立、李兆洛所绘的《皇朝一统舆地全图》,因后者绘制的疆域轮廓更为完整、政区信息更加丰富。

(三)惠特曼所见惠特曼所见《大清万年一统经纬舆图》

1844年,英国皇家地理学会(Royal Geographical Society)成员会议举办当晚,英国东印度公司负责人部楼顿(William Plowden)向参会人士展示了其从中国所获、后带至英国的《大清万年一统经纬舆图》。

会议期间,地理学家惠特曼应学会之邀,发表题为“中国人和欧洲人绘制的中国地图”的主旨演讲。惠特曼概述了中国制图学的发展脉络,并阐明新绘制一幅清朝全图的思路及所需材料。翻阅同时期的《英国皇家地理学会会刊》(The Journal of the Royal Geographical Society of London)不难察觉,绘制一幅高精度的中国地图始终被列为地理学会的重要议题之一,其背后自然是商业与政治利益的考量。

在惠特曼的发言中,《大清万年一统经纬舆图》被介绍为当时中国制图学的最新成果。他对舆图的评价与马儒翰相近,认为其价值在于提供了有关政区等级、边界划定、各省下辖区域名称等丰富的地理信息。但惠特曼亦指出,只需对舆图稍加审视,即可发现其内不恰当的海岸线和岛屿描绘、城市绘制的缺漏以及边疆各处地名与当地拼写不符等问题。因此,惠特曼表示,在绘制新的中国地图的工作中,最好选用《皇舆全览图》作为底图,并综合各类晚近地图、航行探险所得的地理知识。而《大清万年一统经纬舆图》作为参考素材之一,可为新地图的绘制提供政区分界及地名信息。

以上有关《大清万年一统经纬舆图》的全部记载,稍作整理可知,《大清万年一统经纬舆图》绘成后,不久即流入西人手中,致使清代国内几无知晓者。该舆图早期的阅读对象,除疑有马礼逊外,还有马儒翰及裨治文,三人均参与新教在华传教事务。故《大清万年一统经纬舆图》或先在新教传教士内部流传,并由他们最早在英文报刊上撰文评论。继而为英国东印度公司负责人部楼顿所获,并在英国皇家地理学会成员会议上展示。此后该舆图悄无踪迹,直至近年来才出现于德国哥廷根大学图书馆内。又据舆图背面所钤图书馆藏书章判断,其入藏时间或为18世纪末、19世纪初。因此,《大清万年一统经纬舆图》应在地理学会展览后不久便为该大学所收藏。但舆图为何入藏该大学图书馆暂不可考,尚待日后更多材料的揭示。

有清一代,在制度层面对来华西人的管理可谓严格,尤禁他们打探清朝情报,如《粤海关志》明确记载不准西人私买“史书、一统志、地里图”,嘉庆年间的德天赐教案更让清廷愈加防范。但从《大清万年一统经纬舆图》的流传经历可见,制度设计与具体实践间总存有龃龉及张力,而这或也是该舆图最初流传至来华传教士处,但清代文献讳而不言的原因。

四、结语

本文对《大清万年一统经纬舆图》进行历史文献学研究后发现,舆图图名虽含有“大清万年一统”字样,但其采用西方经纬度绘图法,主要参照《嘉庆会典舆图》《乾隆十三排图》绘成。此显然不属于采用中国传统制图技法、以黄宗羲旧刻舆图为母本的“大清万年一统”系地图。具体而言,在清代中西地理观念及制图体系交汇的背景下,“大清万年一统”系地图可视为中国传统绘图技法的延续,而《大清万年一统经纬舆图》则接受并使用了西方近代制图技法。因此,它们体现着清代舆图绘制的两种取向。

进一步梳理存世的清代舆图可知,19世纪二三十年代,全国总图的绘制形式发生着两种重要演变:一是将原先未纳入舆图绘制范围的蒙古、新疆、西藏囊括进图幅范围内;二是采用经纬度绘图法对疆域进行更为准确的描绘。此过程反映出时人地理观念的更迭,尤其是疆域认同的重塑。《大清万年一统经纬舆图》恰是这一转折的缩影,具体表现为舆图对边疆地区的详细描绘、吸收借鉴西方绘图技法及其所蕴含的准确反映地理信息的绘图观念。

此外,追溯《大清万年一统经纬舆图》的阅读与流传过程,可察觉到其所呈现的地理知识环流现象,即西方绘图技法东传、清朝地理信息西传的互动。此乃双方合力的产物:一方面是李明徹主动学习西方经纬度绘图法,并借此来绘制清朝的疆域地理;另一方面则是19世纪上半叶,来华西人群体基于宗教、商业、政治等利益,从不同渠道打探了解中国的地理信息,《大清万年一统经纬舆图》即他们所获的重要信息来源之一。要而论之,《大清万年一统经纬舆图》所载的清代地理知识自广州口岸出发,经由马六甲这一“信息集散地”中转,传至大洋彼岸的伦敦。由此,地理知识的传递借助舆图为媒介而得以实现,看似毫不相涉的“广州道士—清朝官员—来华新教传教士—英国东印度公司—英国皇家地理学会”等群体也因舆图而产生交集。

近年来,作为历史地理信息载体的舆图愈发受到学界重视,逐渐在全球史叙事中占据一席之地。相关研究已经对舆图绘制过程中的知识获取及流传问题有所关注,并着力挖掘绘图者的人际网络在其中所发挥的效用,试图展现近代早期中西地图学紧密交织之状。但学者们所讨论地图的年代多集中于明末清初,如《天下九边分野人迹路程全图》《中国新地图集》(Novus Atlas Sinensis)、清廷实测舆图等,中西地理知识互动似乎在清中晚期稍显寂寥。《大清万年一统经纬舆图》的绘制及流传则表明现实并非如此,绘图技法、地理信息之间的环流在王朝一隅的广东地区有条不紊地上演着。

随着古地图馆藏机构的数字化工作推进,可以预见将来会有更多舆图呈现在研究者面前。为更好挖掘舆图的史料价值,学界提出古地图研究要由“看图说话”向“走到舆图‘背后’”转变。本文试图以《大清万年一统经纬舆图》的研究为例,呼应此学术路径的探索。故文章既关注该舆图本身承载的地理信息、历史信息,揭示其所展现的地理认知,又着重探究该舆图在绘制、流传过程中的具体史事。综合两者,进而将舆图置入特定的时空背景内。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2023年第2辑第15—27页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)