|

在太湖水环境变动及农业开发的背景下,唐宋以后吴江田土格局渐趋稳定,田土与河湖交错形成了独特的江南水乡景观。明清时期由于“蓄泄”环境的变化,淤塞、坍涨成为常态并引起新一轮田土空间的变化和数额增减。有学者对太湖泄水格局、太湖东部水环境、生态环境变迁及明清江南坍涨地变迀与地方社会等方面进行诸多探讨,但尚未挖掘传统社会吴江一县所代表的江南区域历史走向。本文在已有研究的基础之上,试图厘清太湖泄水整体变化态势,并将吴江区域置于蓄泄水环境的大背景下,考察水土变化,分析由于河湖坍涨造成的田土数量的增减及田土的空间分布变化。明清时期是江南的繁荣期,对这一阶段水网、田土的探讨,既是对江南区域史研究的补充,也可为理解区域水环境变化与经济社会变迁的关联提供一点参考。

一、蓄泄水网环境:亚江、亚湖及千支百港

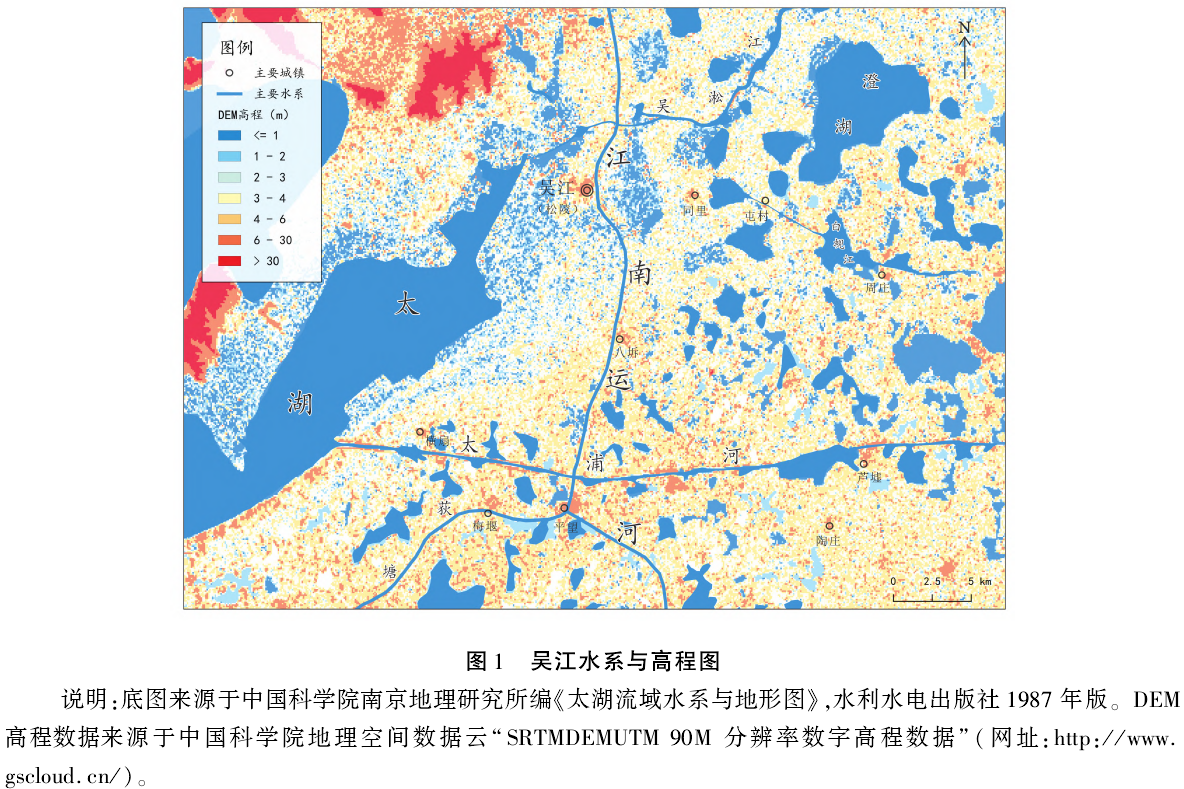

吴江位于太湖东部碟形洼地,西滨东太湖,吴淞江横亘于北,江南运河贯通南北,境内湖荡密布,河港纵横(图1)。由于水动力条件和水体中泥沙组成不一造成地形的自然分异,地势低洼的吴江地貌属典型的湖荡水网平原,内部呈微波起伏,构成众多碟形小洼地,境内水系有网无纲,田面长期处于水位之下,圩堤被浸,渗漏严重。田土受水环境影响极大。明中期学者史鉴将吴江水土特征定性为“土疏水缓”,总体上“水多田少”,土疏为平原之特征,水缓为湖荡水网之特征,内部“溪渠与江湖相连”,内外沟通,“水皆周流,无不通者”,溪、渠等水道皆相互连“通”,水流存在“大与小,急与缓”之区别,在这种水土环境下,土疏易坍,水缓易涨,总体上仍受制于水环境的蓄泄格局。

何为蓄泄水网格局?明代水利学家沈启将吴江内部的水体按照“江湖”标准进行分类,以形态上的大小差异区分“江、湖”,尤其强调一个“亚”字,称之为亚江、亚湖。这里点明了蓄泄水网格局的两大特征:一是在太湖以东、吴淞江以南由亚江、亚湖及千支百港构成的水网;二是水流具有明显的侵蚀与搬运作用,特别强调流水对地貌塑造具有关键性作用。

亚湖而为荡、为堰、为漾、为潭、为坑、为池者,二百有奇,皆翕受分潴太湖之不尽者,吴淞江不能尽引也。亚江而为川、为渎、为溪、为浦、为河、为港、为渠、为泾、为溇、为衖、为滨、为洪者千计有奇,皆连络而分泄江之不驶者也。

境内“亚荡”者二百有余,“亚江”者上千,正可谓“河道稠密,湖荡星罗棋布”。明末水利学家张国维根据沈启的“亚江、亚湖”标准,曾对吴江地区的水名有过统计,以湖、堰、荡、漾、江、口、池、渎、坝、口、川、塘、河、湾、港、泾、浦、潭、渠、泽、浜、溇等为名的较大的水体共计949个。这是根据其功能作用而划分的流域干河、乡圩干河以及田间支河。1959年吴江县土壤普查显示,全县系水网地区,千亩以上的大湖有65个,千亩以下的有354个。明万历八年(1580),南直隶巡按林应训上疏言道:“苏松诸郡,古称泽国,干河支港,不下千百。大则泄水以入海,次则通湖以达江,小则引流以灌田。”清代震泽县吴溇人马某在《水利条陈》中对亚湖、亚江的功能有过论断:“为漾为湖为荡之水,主停于蓄,为溪为口为浦为渎为溇港之水,主于泻泄。”直到1958年太浦河工程告竣前,吴江境内江南运河以东无东泄直排干流,太湖以及嘉湖来水皆需经运河调蓄后散入东部湖荡群,再进入淀泖入海。故区域内的“亚湖”主要是分担太湖来水的停蓄,“亚江”则是连接湖荡以泄停蓄之水,境内蓄泄水网呈现“太湖—亚江—亚湖—亚江—江”的相互连通格局。水流的停蓄与流泄蕴含着泥沙的搬运与沉降。

吴江水网以塘为流通枝干,以湖荡为储水之区,境北主要水源为东太湖出水,水网以吴淞江为主干,另有澄湖、白蚬湖、元荡等泄水;境南水源为东西苕溪分流与西太湖出水,水网以荻塘、烂溪为主干。蓄泄水网的细化程度可以吴江市镇附近的河网水环境言之。西南境的烂溪为苏、嘉、湖三府之界,是“诸水所会”之地,南受浙江乌镇市河和横泾塘来水,沿途纳西岸各支港之水,向东北流经桃源、铜罗、南麻、坛丘、盛泽、平望等六镇,其“北接莺脰湖,南受嘉兴、崇德、桐乡诸港之水,经湖州府之乌湖,分为东西二溪,流数里复合,引而东北,汇诸湖荡之水,俱注于莺脰湖”。莺脰湖是嘉湖地区来水的重要集散区,荻塘水自西入,烂溪水自西南入,运河水自东南入,它“广袤三里,方十里,东至六里舍,西至六里桥,南至上沈,北至盛墩,东南至落苏兜,东北至莲花兜,西南至烂溪,西北至韭溪”。盛泽镇附近的水网主要承受浙江湖州东苕溪分流之水以及太湖之出水,“西枕大湖,北环巨浸,南带横流,东通西浙,四水际也”。水分四路东泄,“南逾麻溪,北尽绛圩,东距新杭,西抵烂溪,大势已具”。震泽的河网环境更为复杂,太湖之水、苕溪水流与运河交汇,“左倚官塘,右临太湖,水承南北之源,道控嘉湖之要,南境水自乌程来,地势稍高,河流条直,荡漾殊少”。黎里镇附近更是“舟楫辐辏”,村镇水网“洪流细派,千支百港”,向东有汾湖泄水通道可与芦墟镇相联,进而直抵松江府,沿途湖荡列布,“四围又有杨家荡、牛斗湖(一名牛头湖)、禊跨湖(一名金镜湖)、陆家荡、鸭栏泾、揽桥荡、后场荡、潘家漾诸胜,洪流细派,千支百港”。屯村作为乡村聚落,位于蓄泄水网之中枢,受水来自镇西、镇北,向东泄入淀泖,“本村之水过东南,由市中至急水港,东北为后村湖,与陈湖通,亦受太湖泄,自吴淞江及庞山湖等处之水,过东南汇急水港入白蚬江,迤逦而东俱出松江淀山湖,以次入海,其地东西为邑中往松江孔道,南北亦为杭嘉苏往来径路,故凡漕艘商舶邪许骈集,亦一小都会也”。

今吴江境内的河网密度达2.04公里每平方公里,水系结构仍具有明人所言“三江五湖,汪洋巨浸,小河支港,纵横交流”的特征。由于正当太湖上游泄水所冲,吴江的流水作用本应盛行,但受地势低平的碟形洼地限制,水流汇聚于湖荡之后难以有效流泄,受阻水流的搬运迂回遂沉积不息,尤其在汛期遭遇集中降水时,江河之水的肆意泛滥加剧了吴江内部水流的涨涌之势,泥沙沉降速度加快,水网的淤塞促成内涝的进一步加剧。泛滥与淤积长时期在吴江互相叠加影响。这种水土变化机制已为明人周永年所洞悉:“泛滥之病又根于淤塞,其要总不出蓄泄二字。”总之,自明代中期太湖蓄泄格局定向东南,吴江逐渐形成较为系统的“亚江、亚湖”水网,密集的水网造成普遍的淤塞,其范围从大江大湖之滨逐渐延伸至内部的溇浜河港水网。吴江水利逐渐处于筑圩造田和水利兴修的矛盾之中,在官民博弈及共同利益的驱使下,治淤不得良效,适应水环境变动的占淤为田逐渐成为主导,农田拓殖发生了新变化。水网的密集化以及蓄泄功能化引起的泥沙沉积与变化,显现了地形轮廓与农田地貌的建造过程。

二、淤塞、占淤与留淤

淤塞的蔓延与吴江蓄泄水网形成以后水沙关系的变化有关。在自然雨水、湖荡涨落和围湖造田的作用下,水流挟沙力变化不定,太湖东部坍涨现象普遍存在,由此形成了特殊的村落和田土环境。淤塞作为坍涨的表现形式之一,明代以降太湖东部西坍东涨的趋势足能说明水沙运动的剧烈:“其西之田,日蚀于湖者,谓坍湖。其东之沙,日涨为田者,谓之新涨(岁有新增,其数难定),各以万计。”清人对区域进一步的细化,沿东太湖水域的菱湖嘴、西山白塔淹、三洋洲、沙湾、新村、东塘、斯沂、石沂、白茹嘴、胡搂、七里港、南湖、充浦等皆由坍湖而成,而平沙滩、大缺口、牛毛墩、浪打穿、清水漾、百渎口等则由淤涨而生。明清坍涨区域的差别比较明显,前者发生在较大水域,后者则发生在一些关键泄水口与河港。坍与涨受自然和人为因素的综合影响,但由于围田及滩涂地的开发,“新涨”中的人为因素明显更多,正如顾炎武所道:“坍湖、新涨,本同一体,然坍湖出于天数,新涨则犹有人助焉。”区域内的坍涨在驱使原有水网与田土变动的同时,亦在塑造全新的水网结构与田土格局,由此引起吴江境内环境与社会的互动。

因淤涨之土肥力较高,占淤、留淤最终成为官民群体浚淤的辅助手段。吴江淤涨导致泥沙沉淀堆积,发育出以湖泊沉积母质、湖河交互沉积母质为主的土壤。这类土壤的耕作层比较深厚,一般在五六寸以上,表层都呈黑灰色,地下水位也比较低,是很受当地农民欢迎的土壤。早期吴江的滩地处于湖河边缘的洼地中,终年积水时间较长,因排水条件不好而利用价值不高,只有局部高地早被豪家大族盘踞,宋代明确刊布的“禁人占湖为田,为泄水路故也”条文也成了一纸空文。直至明前期,吴江的占淤之权仍只掌握在少部分水域周围的地方豪右势力之手,遂有“滨湖豪家将沙涨湖滩栽植为利”的现象。官方虽有管控禁令,但只有地方官员强势时,禁令才略有成效,且受利益驱使,疏浚成果往往仅能维持数年就付诸东流,全面禁绝占淤与疏浚淤塞维持水利的成本不断高涨。至明中期时,经过长时期的淤涨堆叠,湖河边缘土地的地势日渐高爽,土壤透气性较好,豪家大族觉得有利可图,更是不断占淤、留淤以至制淤为田,这从官方频频发布的禁令可见一斑,“不许一二奸猾,占淤塞为私业”。面对恶化的水环境形势与现实的利害得失,官方既要维系太湖蓄泄格局的稳定,又要兼顾正在成长的地方利益,逐渐采行折中之策,在将水利局面维持在一定程度的同时又适当允许占淤、留淤。首要即分区划定浚淤、留淤之水域,关键水网区域继续坚持行疏浚之法,无足轻重的水域则放松留淤限制。周永年在给当时的吴江知县上书中即有决法、浚法之别:“用决法于江湖之交,用浚法于江湖之间,新涨为势家所有,则畚未动而肘先掣,是辟除之难。”这种有选择性的举措,在考虑官民现实利益的同时,又顺应了吴江当时正在形成的东南圩田水网的水流动态。但利欲熏心的豪势之家在追逐田利之时常有意突破官府的限制,围湖围江这一类明令禁止的行为变得极为普遍。在豪右势力侵占之余,本不具先天优势的普通农民在占淤留淤上亦有利可图,也获得了一些零星滩涂地的开发。

占淤、留淤的发展造成吴江田土形态的复杂化。在太湖水蓄泄水环境的影响下,明中期吴江内部水网趋于密集化,沙涨湖滩之地遍布水流所及之地,时人感慨:“昔水而今淤为田也。”因淤涨是一个渐进性的长期过程,长时期、较成熟的淤涨区域成为田,短时期、不够成熟的淤涨区域则为荡。吴江的田土形态呈现多样化、复杂化趋势。“按东南二湖已成田荡,而犹谓之湖者,盖田荡乃湖之客形,湖乃田荡之本体。”荡与田在江南水网密集地区具有普遍性,同时,除客观利用流水自然沉积的占淤行为外,农民开始在水域种植水生植物以主动留淤。由占向留转变反映了人地矛盾的日趋激烈。“盖人之利于湖也,始则植茭芦以引沙土,而享茭芦之利,久而沙土渐积,乃以之为田,而享稼穑之利。故湖之东为田者,旧涨也;田之外为荡者,新涨也。先度其新涨之荡,得五千亩有奇,后度其旧涨之田,得九千亩有奇。”如明正德年间“牛茅墩湖水东北流,由庙泾、甘泉、三江等塘二十里直达庞山湖,入吴淞江,今东湖尽淤成田,按牛茅墩其始乃东湖中一小墩耳,当时已尽成田,今则周围二十余里尽为膏腴其备”。又如太湖出水口、吴江之十八港、十七桥一带“向称宽浅,足资宣泄者,迩来小民贪利,遍植茭芦,圈筑渔荡,亦多侵占”。经过历年堆叠、培育与改造,成熟的淤涨地逐渐成为圩田式样的合法田土,同时荡亦被纳入田土范畴。

占淤、留淤的发展重新定义了吴江田土的概念。弘治《吴江县志》、嘉靖《吴江县志》、康熙《吴江县志》、康熙《吴江县志续志》中对田土的记述皆用“土田”一词,然自乾隆《吴江县志》、乾隆《震泽县志》起则改用“田荡”,反映了吴江由于坍涨形成的非正式田土成为正式田土,田荡作为良田并形成规模,涵盖了军、官、民等各类田土。仅乾隆八年(1743),吴江纳入官方统计赋税的田荡,至少有22顷84亩。

随着淤塞的普遍化发展,与水争田、豪民争利是明清时期江南水乡生活的常态。明清易代之后,吴江田土的所有权、使用权等发生重组,社会阶层亦重新建构,新兴的地方大族与平民群体未能就占淤权力的调整、占淤区域的划分达成一致。当时江南平定未久,正处于重建威权过程中的地方官府虽已认识到围垦湖河的不利结果,然明显力不从心,未有相关政令举措平息大族与平民之间的争占。由于双方财力、物力、人力的差异,平民不仅难以在新区域占淤斗争中占据上风,反而丧失了已有田土的水利机宜,于是浪打穿附近的乡民纷纷具请禁止占淤,希图通过官方介入以维持水利利益而非新增的淤涨利益。至康熙年间,地方官府的统治力已得强化,出于维护社会安定和水利大局的考量,始介入豪民之间的争占,特立“吴江县太湖浪打穿等处地方淤涨草埂永禁不许豪强报升佃佔阻遏水道碑”,清廷还明发禁令:“深叹尔愚民,贪目前之小利,忘将来之大害,顾一己之私图,贻万室之远忧。”官方的这种治理措施承袭宋明,除禁令言辞更为严厉之外,并无太多创新之处,但其调整措施的重心已在向维持水利良性发展倾斜。

清代太湖流域人地矛盾突出,但在运河以东的区域,很难再通过占水为田实现前代那种大规模的田土增长,且在官方的严控之下,豪民的占淤行为渐渐得以平息。基于生存需求,在水面通过种植水生植物主动留淤却方兴未艾。留淤往往先在泄水要道种植茭草等根系发达的水生植物以实现水流的迟缓,一旦水流挟沙力小于水流含沙量,水流不畅造成泥沙沉积,后续的围垦才能顺利实现。“沿吴江城西至北一带,皆太湖泄水要处,今数十里葑茭丛生,一望弥漫,不见湖面,大碍水利。”民众占淤加剧,使得本身就难以解决的水利问题越发严重,官方的治理开始由几个关键水域面向几个关键水口转移。譬如浪打穿作为吴江太湖泄洪的重要孔道,由于容易造成留淤,官方一直未予淤涨田土以升科,不按普通田地收税条例征收钱粮。“是此太湖草埂淤涨有年,因不便于民,毋许升科,相沿至今也。”这种有选择性的治水之策,在维系水利不至彻底衰败的同时,也导致运堤出水由长堤一线集中到几个水口,此举必然会迟滞太湖出水,吴江长堤以西的东太湖水域水沙关系失衡,湖田在运河以西的东太湖水域开始发育(见图2),这是一个田土与河港共同发育形成的过程。清人分析道:“盖诸溇之塞,皆太湖之浮涨耳。……涨久为茭芦之地,又久为种稻之田。成田之后必通舟、戽水,于是每隔一二里疏港一条,潦则泄诸水以出湖,旱则引湖水以溉田,皆土人为之以济溇旁田地者也。”泄水不畅之时沉积的泥沙会造成统一水域的破碎,泥沙堆积层较浅之时种植茭芦以留淤,待土壤层足够深厚则开始种稻,再针对种植结构的调整对相关河港进行有利于灌溉、运输的分割、疏通与规整,在这样一个水网田土的塑造过程中,逐渐形成较成熟的湖田格局,这一过程循环往复持续较久,直至民国初年吴江湖田仍在围垦之中,所以清代中后期的官方对湖田增长能够实现多少田赋之增长并不以为意。

总之,面对淤塞的治与不治,关系到水利兴修的利益既得与田土占有的责任担当,官方与田土的所有者既是利益共同体,又是利益冲突体,地方州县基于扩大税赋与维持社会安定,允许占淤垦田,致使冯贤亮所言的圩田“合法化”局面出现,州县与农民构成了利益共同体;而官方与豪强及平民之间又存在利益冲突,农民无序垦殖、大户抢夺围田,无序争夺又最终造成水利失修灾害加剧。总之,在淤积、占淤与留淤的背景之下,官方、豪家势力与平民构成了水利和围田的利害冲突关系,三者的争斗重心发生转移,逐渐围绕所占田土的多寡与所担水利兴修任务的轻重如何契合而展开。

三、明代田土的变化

吴江地方志中统计的田土包括官民田地、山、荡、滩涂、溇地等项,坍涨造成田土的数额增减,根据表1、表2对明清时期吴江地区的土田荡数额的统计数据可知,自元代开始吴江田土数额稳定在11000顷以上,至清道光年间吴江地区田土达13000顷左右,增额达近2000顷,近20万亩,其间虽有坍湖减额,但整体上田土数额呈增长趋势。明代田土数额波动较大,从明初的近11000顷增加至明末的近13000顷,清代的田土数额则长期稳定在13000顷左右。总之,明代水环境变动较清代更为剧烈,呈现坍少涨多趋势;清代水环境格局渐趋稳定,坍涨进入一个相对稳定的时期。

明代是吴江田土数额增长较快的阶段,嘉靖年间,吴江籍官员徐师曾就持吴江增加的田土多属于“荡”这一论断,加上农民、地主等开垦群体为了逃避高额的田赋,经常隐瞒藏匿田土,导致官方统计的田土数额与田土的实际数额之间差异较大。官方即常行勘察清理之策以查验田土。嘉靖十七年的“清出弊隐”就侧重于勘察坍湖田和抛荒田这两大类。田土增额的表面原因是官方清查隐匿田土,实质上是“浮涨”导致了大批隐匿田土的隐蔽存在,质言之,节流固然重要,关键仍在于开源。嘉靖十九年至三十五年(1540—1556)增额近69顷,其间“荡”所占比重达九成,“续增田地荡六十八顷七十九亩七厘四毫。徐师曾曰:‘自王公厘正田粮之后,又实增田地荡若干,有司徒知地辟赋增,以为国家之利耳。以余考其所增,大抵荡居什九。’”可见“荡”是吴江官方统计的田土增额的主要来源。

从田赋来看,田土面积的增减变化在某种程度上影响了秋粮征收的变化幅度。洪武初,以苏州一府计之,当征收秋粮(即水稻)约214万石,吴江县当征收秋粮约36万石,与苏州其余诸县的秋粮征收情况相比,长洲当征秋粮约40万石,吴县约14万石,昆山约51万石,常熟约35万石,吴江县居于中游水平。自明初至明中期天顺年间,吴江的秋粮征收额度平均维持在39万石左右。永乐间,周忱在苏州推行平米法,“官民田皆划一加耗”。万历十七年,苏州一府征收平米约251万石,其中吴江县负担约44万石,万历四十八年(1620),苏州一府征收平米约251万石,在“内除清查减免,又荒田米不派本色,止折银缓征外”,吴江县实际负担的平米额度维持在42万石左右。

明清苏州地区水稻产量每亩在2石左右,在征收标准方面,明中期时定吴江县田地的科则为:“上上田最高三斗六升六合,上中田三斗,上下田二斗五升,中上田二斗,中中田一斗五升,中下荡一斗,最低下下荡为三升。”官方的税赋标准最高也维持在三斗上下,于农民而言并不算重,但实际情况并非如此。隆庆年间,徐师曾已经意识到田赋科则之重,曰:“什一,天下之中正也,方今田赋轻者一升,重者七斗,不均孰甚焉,夫不均者,天下之通患,而苏郡为甚。”顾炎武评道:“洪武初,官田重额止于七斗三升,而今民间乃有一石三斗、一石六斗或二石者,盖莫知其所始。”每亩7斗已是科则之重,但经过加耗之后,实际科则当在1石左右,“官田之税,一亩有五斗、六斗至七斗者,其外又有加耗,主者不免多收,盖几于一石矣”。由此可计算出,明代吴江的田土数额约增长4.5万亩,在450顷左右。明初洪武年间吴江田土约11253顷,明末天启年间达12680顷,实际增长额达1427顷,与450顷差距甚远。这种田土与税赋差额较大的现象出现,更加体现出水环境变动与田土之间的复杂关联,一方面水稻种植对田土质量要求较高,大部分因淤涨形成的田土多处于“荡”的形态,这从明中后期吴江的“荡”被纳入科则可见一斑,“荡”不适宜种植水稻,所以田土数额的增长并不能带来水稻种植的等值增加,也就不能实现税粮的增加;另一方面则是因淤涨形成的田土,被豪家、农民非法侵占,官方未对增长的田土进行升科并将其纳入赋役黄册,也就无从征收赋役,以实现田土与税赋的等值增长。

四、清代田土的变化

入清以后,吴江区域坍、涨地基本处于平衡,湖田也直到清中后期才进入官方视野,所以田赋征收数额较为固定,在册田土数额总体维持在13000顷左右。清代二百多年平均每年增长田土约1顷,顺治十四年(1657)朝廷订定赋役全书,吴江原额田地荡约13042顷,道光十年(1830)时约6447顷,震泽县约6830顷,合计约13277顷。在这近200年里,增额二百余顷,年均1顷左右。整体上看,清代吴江田土数量变化不大,田土格局处于较为稳定的状态。

清代吴江田土数额较为稳定,与坍涨地趋于平衡有关。从雍正四年分县后的吴江县、震泽县的情况可见一斑。雍正四年,吴江县有各则田荡约6307顷,新涨升科的各则田荡约81顷,通计约6388顷。雍正七年(1729)时报升田荡约12顷,雍正十年(1732)蠲豁坍没田约61顷,升涨田荡约69顷,通计雍正四年所分管及七年、十年所升增各则田荡,除坍没外,共计约6406顷。以十年观之,田土增额不过约18顷,但雍正十年间坍没约61顷,新涨近69顷,坍、涨基本平衡。雍正四年时,析置的震泽县遂分管旧吴江县原额,田荡约有6792顷。雍正七年报升15顷,雍正十年蠲豁坍没田荡约21顷,升涨田荡约39顷,通计雍正四年所分管及七年、十年所升各则田荡,除坍没外,共计约有6826顷。十年间震泽田土数额增加约34顷,雍正十年时坍没约21顷,升涨近39顷,坍涨的数额也趋于平衡。

以田与赋的相关度来看,清代田土面积的增幅却并未引起秋粮征收的大幅增加。入清以后,顺治十八年(1661)吴江征收平米约42万石,康熙二十二年,吴江征收平米的额度也维持在42万石左右,这也与清代吴江地区的田土格局较稳定,数额并未出现太大波动,田额总数维持在13000顷左右相契合。但与明代赋税科则不同,清代的田荡科维持在较低的水平,乾隆间,最高不过“三斗六升六勺”,吴江县有田荡约6400顷,田地起科分为六则,荡起科分为三则,“以上田荡九则,共科平米二十万三千一百七十一石四斗”。震泽县与吴江县的田荡科则标准类似,分为九则,“共科平米二十二万一千四百五十一石七斗八升”。吴江地区的平米总额维持在42万石左右。

从明清两代的税粮来看,清代的田土增长并没有导致税额过多增加。譬如,明中后期吴江田土总额达12680顷,在田地科则1石的标准下,税粮42万石左右;而清乾隆年间,吴江田土总额维持在13230顷左右,较明代增长约550顷,因田地科则约在3斗,税粮总额维持在42万石左右,并无明显增长。这种情况虽与明清两代的赋役政策有关,但不可忽视自明中后期开始,吴江田土格局处于变动之中,许多新涨田土并未升科。留淤引起吴江田土格局的变化,其最重要特征即表现为田土数额的不定,清人认为这其中存在着国家赋税征收与田土溇荡的矛盾,溇荡在成为国家田额增加的主要来源后,密集的水网区域亦是主要的溇荡区域。官方将留淤所成之田纳入“土田”之列,虽然将吴江田土数额变化不定的原因归咎于荡溇滩涨,但官方所虑者并非滩涨变动本身,而是胥吏、农民谎报滩涨田额以避赋税。官方在留淤为田问题上的矛盾性,体现在既要正视留淤为田对水利格局的破坏,又要承认留淤的既定事实,并且要将之刊为征收赋税的定额。

结语

明清时期,吴江形成以塘荡湖港为主的蓄泄水网,水网密集化导致水流停蓄与分泄不畅,泥沙大量沉积,淤涨改变了区域内的水网状况。常态化的淤涨引起土地形态变化与田土格局的变化,由此形成了特殊环境下的村落格局和田土环境,支撑着江南区域发达的传统经济社会体系。但不能忽视在淤涨实现田土扩张的同时,农田水利的建设难度亦随之加大,官方、豪家大族与平民群体之间的利益纠纷亦不断加剧。总之,作为长江三角洲发展高地的吴江位于长江流域水系、太湖流域水系及江南运河水系的交汇区域,境内工商农业发展程度高,水环境是重要支撑之一。随着近代工业实施及交通网络对传统活络水网的破坏与阻断,水流泛滥与泥沙沉积的微妙均衡被打破,农业可用地逐年减少,水环境面临着死水化、污染化的不利形势。从长远发展来看,水生态是生态文明建设的题中之义,在统筹太湖流域水生态文明建设时,要兼顾区域水环境的特殊性,在长三角一体化的高质量发展理念指导下,应当做到城乡用地统筹考量与工农建设合理布局。总体而言,要强化小区域的水生态建设与适度恢复“活水周流”的水网系统,延续与恢复传统江南的水乡色调,实现工农城乡的协调发展,以建设生态文明的理念保护好水环境,实现合理、有序、持续的发展。

(本文原刊《史林》2023年第2期第116—125页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)