|

1 引言

人口分布既是区域人口发展的历史积累,也是城市空间结构的重要组成部分。现代人口地理学格外注重人口结构变化及空间分布和地域差异的演化规律。自20世纪50年代开始,欧美学者对城市内部及边缘区的人口分布、流动与迁移、数量与密度、城市化周期等演化规律开展了大量实证研究,其中,人口密度作为反映区域人口分布的重要指标,成为西方国家制定人口发展政策的重要参考依据,并形成了一系列具有代表性的人口密度理论模型,如Clark模型、正态密度模型、单中心修正模型和多中心模型等。在研究主题上,从侧重人口数量的时间序列变化,转向强调人口现象与人口发展过程的机理研究,如郊区化、人口就业中心、边缘城市、居所流动性等。

国内人口研究沿袭了欧美的分析框架和理论模型,将人口普查数据或迁徙数据空间化。从研究区域来看,主要聚焦于京津冀、长江三角洲、东北三省等热点区域,或北京、上海、南京、杭州、深圳、广州等大中城市。在研究内容上,既注重探究不同城市发展阶段的人口密度模型与人口重心迁移、人口分布的自相关性和变异性、人口分布的演变特征、人口规模预测等,也关注“胡焕庸线”两侧人口发展功能区与东西部地区的人口时空分异特征。从研究结论看,各大城市不同发展阶段的最优人口密度模型有所不同,人口空间多中心化结构与趋势的结论不一。总体上,案例总结归纳多,演绎推理少,且多中心模型的优越性与普适性一直不能被证实。既有跟踪性研究尽管充分演绎与剖析了城市人口增长与空间分布规律,但受限于案例城市的数据可获得性,研究数据主要基于1978年改革开放后的4次全国分区县人口普查数据或地级市人口抽样数据,时间跨度集中在1980—2010年,鲜有从长时间尺度刻画城市内部人口分布发展演变规律的研究,以致尚缺乏对中国城市人口时空分布特征的连续性解释。

1928—1937年南京作为中华民国首都,为加强城市管理,制定了《首都计划》,保存了完整的城市地区人口户籍资料。以南京为案例,通过获取精细尺度的户籍人口空间数据,开展近百年时间尺度的城区户籍人口分布研究,探究1928—2017年南京城市户籍人口时空演变规律,总结户籍人口格局的演进机制及方向性与阶段性差异,提出基于中心地理论的多中心人口密度模型假设,改进传统密度函数,为中国城市人口和空间结构研究提供参考。

2 数据与方法

2.1 研究区与数据来源

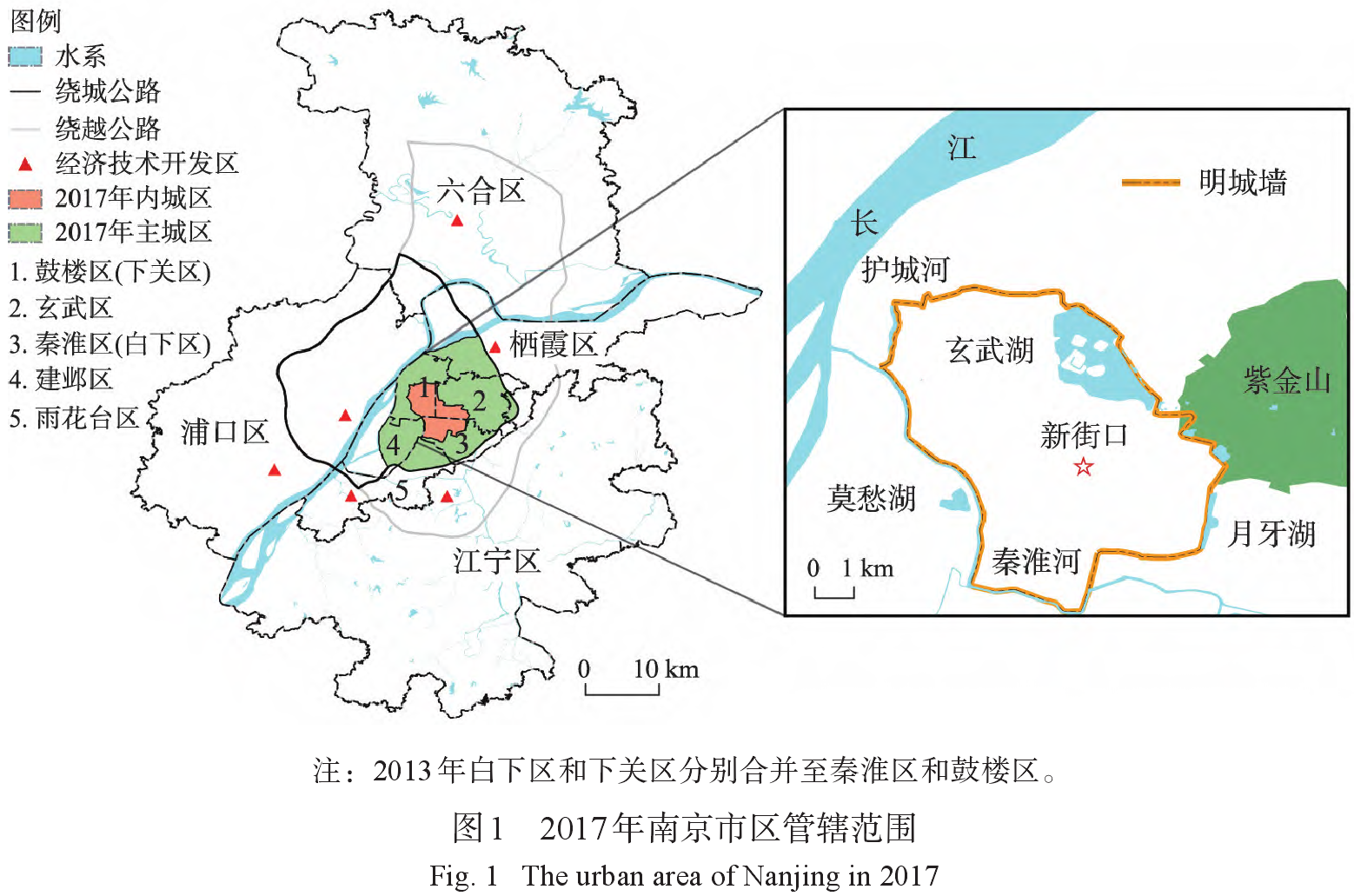

本文以南京市区为研究区。为保证空间单元与统计数据匹配,兼虑城市发展时序和区位关系,以对应年份的行政区划图为基础,构建对应年份的人口密度专题地图。区辖所、乡镇的边界数据来源于相近年份的《首都警察厅管辖区域图》《陆师学堂新测金陵省城全图》。其中,1928年南京市区范围为城墙外郭以内及江北的浦口地区,面积约157km2。1934年南京市与江苏省划界,原属江宁县的燕子矶、孝陵卫、上新河3个乡划归南京市,市区面积扩大至466km2。1949年、1953年、1965年与1936年行政区划范围相近,基本与2017年主城区范围保持一致。1982年、1990年、2000年、2010年、2017年行政区划调整幅度较大,尤其是对街道和乡镇的拆分合并,但市区范围无大幅度变动,面积约4733km2。截至2017年底,研究区内城市户籍人口总计463万人,占全市的93.1%,主要涵盖包括现今鼓楼、玄武、秦淮、建邺、雨花台、栖霞、江宁、浦口、六合等9个区级行政单元(图1)。

1928年、1936年、1949年、1953年、1965年、1982年、1990年、2000年、2010年、2017年研究区域分别包含21个、92个、73个、81个、51个、166个、149个、120个、98个、85个分驻所/街道/乡镇/公社。1928年户籍人口数据来源于《首都户籍第一次调查报告》,1936年户籍人口数据来源于《民国二十五年南京市户口统计报告》,1949年、1953年、1965年户籍人口数据来源于南京市当年派出所统计年报,1982年、1990年、2000年、2010年常住人口数据来源于4次全国人口普查资料,2017年城镇户籍人口数据来源于南京市公安局《人口及其变动情况统计年报表》。

2.2 研究方法

2.2.1 标准差椭圆与人口重心迁移 标准差椭圆(Standard Deviation Ellipse, SDE)基于空间区位和结构,从全局视角,定量解释地理要素分布的中心性、方向性等特征。本文用来揭示城市人口分布的空间特性。该模型主要包括圆心、方位角、长短轴、扁率等参数,具体计算公式见参考文献。

2.2.2 人口分布结构指数 人口集中指数和不均衡指数能衡量人口分布的均衡特征,其计算公式为:

式中:U为不均衡指数;C为集中指数;n表示行政区划单元的数目;xi表示i地区户籍人口数量占人口数量的比重;yi表示i地区城市建成区面积占城市建成区总面积的比重;U、C值越小,表明人口分布越均衡。

2.2.3 空间插值 反向距离加权法(Inverse Distance Weighted, IDW)以插值点与样本点间距离的倒数平方为权重,通过对样本点的真实值加权平均,生成插值点的估测值,该模型有助于识别人口分布特征,其计算公式为:

式中:n为样本点数量;Z(S)是插值点S的户籍人口密度估测值;Zi是样本点i的户籍人口密度真实值;di是插值点S到样本点i的距离。

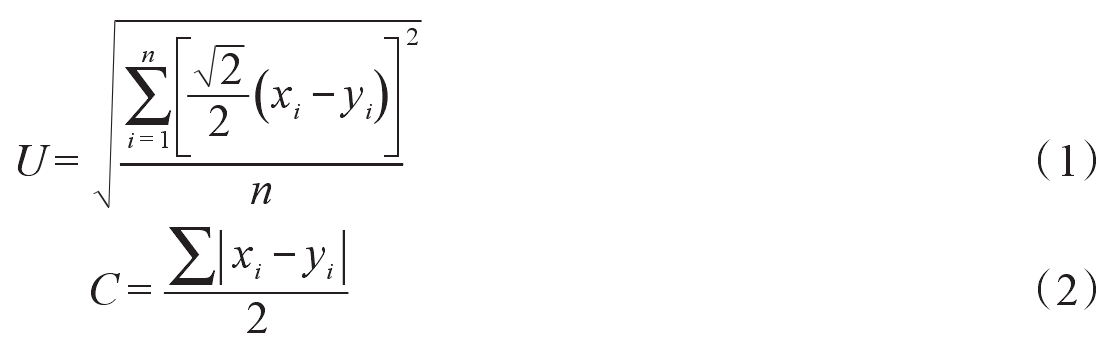

2.2.4 单中心与多中心模型Clark最早提出城市人口密度模型,他认为城市人口密度随着离城市中心商务区(CBD)距离的增加,而呈现指数衰减态势,即城市人口密度与距市中心距离之间存在负指数或幂函数关系。本文选取了指数型、幂函数型、二次指数型等3种单中心模型函数,建立了城市人口密度回归方程(表1),供比较遴选。

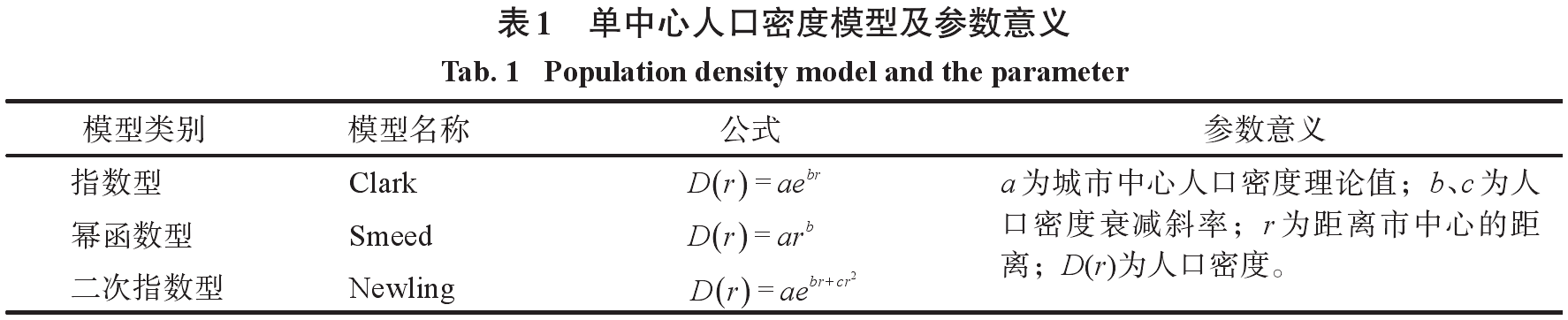

20世纪80年代,Heikkila等、McDonald等为解释西方都市区居住中心和就业中心分散化导致的人口郊区化现象,假设不同城市中心的影响力或功能可以完全或部分被代替,人口分布受多个中心影响,遂构建了多中心人口密度模型。20世纪90年代末期,社会生态学科进一步尝试采用仿生科学理论与非参数化回归等方法,从数理机制上解释各类模型的多样性和参数的变异性。相较于西方学者的系统分析和模拟实验,国内城市地理学者对于城市人口密度模型的效力及空间效应解释稍显不足。本文通过识别人口分布的空间结构特征,从地学视角检视城市人口密度回归模型,提出基于中心地理论假设的多中心模型,并加以检验(表2)。

3 南京城市户籍人口百年时空格局

3.1 户籍人口增长与城市化历程

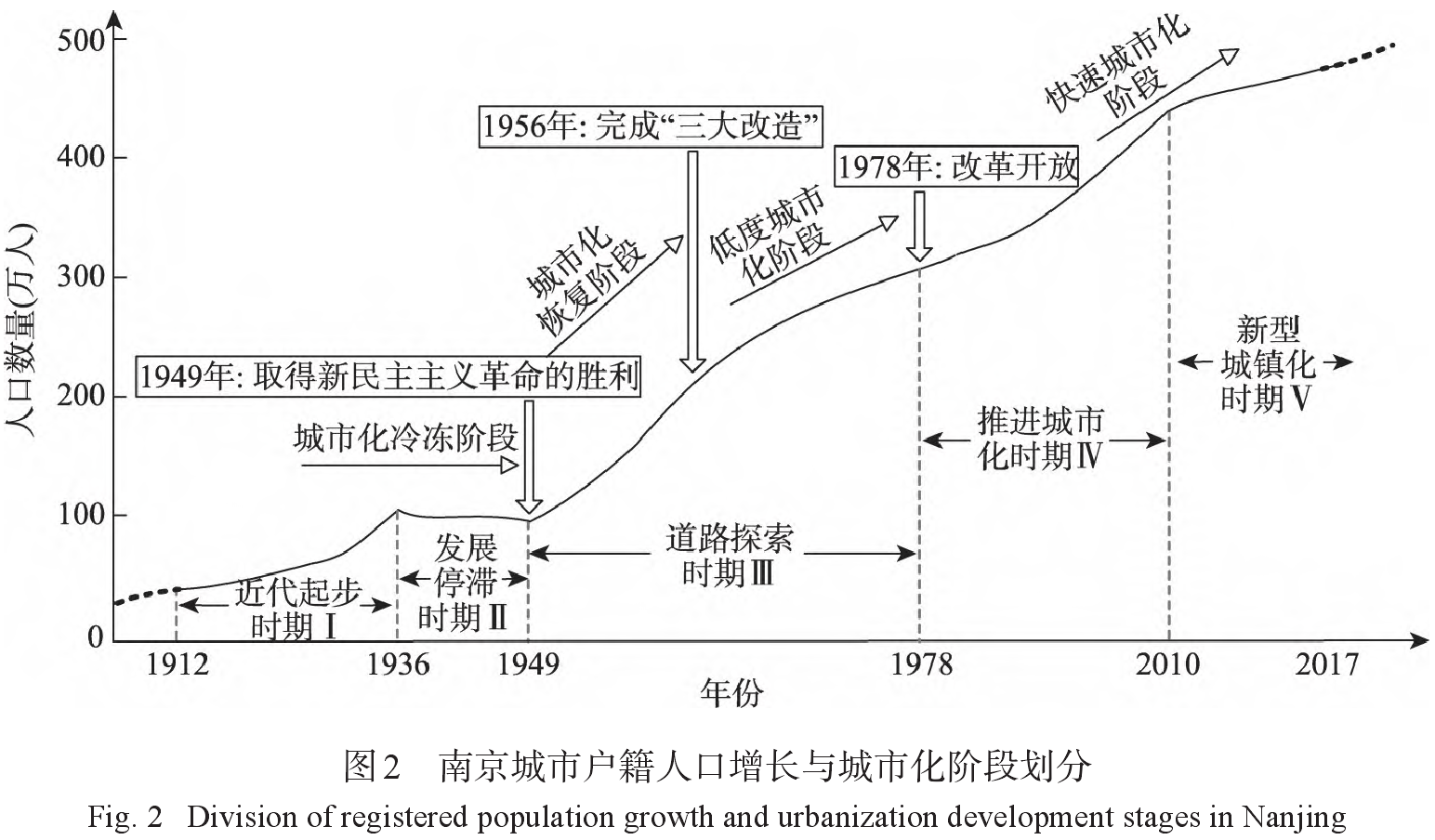

通过梳理南京城市户籍人口发展进程,将1928—2017年南京城市户籍人口演变历程划分为5个阶段。总体来看,1928—2017年南京城市户籍人口数量呈扁“S”型阶梯式增长态势(图2),1928年户籍人口数为2017年的10.74%,年均递增2.54%。其中,在发展停滞时期Ⅱ(1936—1949年)南京城市户籍人口结构变动程度较大,数量呈减速衰退之势。在近代起步时期Ⅰ(1912—1936年)、道路探索时期Ⅲ(1949—1978年)、推进城市化时期Ⅳ(1978—2010年)、新型城镇化时期Ⅴ(2010—2017年)等阶段,南京城市户籍人口呈增长加速之势。

(1)近代起步时期Ⅰ(1912—1936年):南京都市区域最早产生于聚宝门内。运送农产品、日用品的民船码头在城南水西门、通济门、中正街等一带集结,形成交易市场,便利的水运交通条件与良好的居住环境使得老城南的内秦淮河两岸成为城市发展的核心区。1929年《首都计划》中的城内新式“马路”交通干线建设付诸实施,使得城东、城北地区得以发展,进一步扩大了人口分布范围。1928—1936年南京城市户籍人口从49万人迅速增长至118万人。

(2)发展停滞时期Ⅱ(1936—1949年):沦陷期,南京人口发展与城市建设进程受到军事、政治因素制约而逐渐陷入低谷,经济停滞,人口衰减。抗日战争胜利后,国民政府还都南京,与低谷时期相比,南京城市户籍人口数量迅速回升至近90万人。居民仍大部分集聚在城南门东、门西及城中白下路、洪武路、建邺路一带,以空间拥挤、贫困集聚现象为表征的“棚户居住区”日益凸显。

(3)道路探索时期Ⅲ(1949—1978年):1949年中华人民共和国成立之初,南京作为中央政府直辖市,迅速进入恢复和整顿期。1949—1965年南京城市户籍人口从87万人增长至149万人,居民主要集中在鼓楼以南的老城区、中华门和城北下关地区。社会主义改造时期,确立了计划经济管理体制,南京在“重生产,轻生活”的指导原则下,城市性质由消费型城市转向生产型城市,逐渐建立了以户籍制度为基础的二元社会体制,形成了人口迁移的制度性屏障,抑制了该阶段南京城市户籍人口结构与数量变化。20世纪70年代起,南京人口出生率逐渐降低,但受原有人口增长惯性影响,户籍人口自然增长数量仍然较大。

(4)推进城市化时期Ⅳ(1978—2010年):1978年改革开放后,南京进入稳定发展期,工业化、城市化得到迅速推进。1982—2010年南京城市户籍人口从360万人稳定增长至447万人。在“多中心、开敞式”跨越发展与“都市圈”的城市发展思路推动下,建成区开始向外蔓延,区县政府驻地、近郊工业园区等地受城市规划指引,区域集聚规模效应显著,户籍人口不断聚集。内城发展历史悠久,基础较为稳固,得益于其完善的城市基础设施与文化底蕴,老城南地区(秦淮区、鼓楼区)继续作为城市的核心,对人口产生了独特的吸引力,继续保持较高的户籍人口数量与密度。

(5)新型城镇化时期Ⅴ(2010—2017年):南京已经建立了社会主义市场经济体制,南京内城用地结构发生显著变化,商业用地和居住用地明显增加。2010—2017年南京城市户籍人口增长为463万人。内城区、主城区、河西新城的户籍人口数量持续增加,“新街口—山西路”成为南京的新人口中心。

3.2 户籍人口时空格局演变

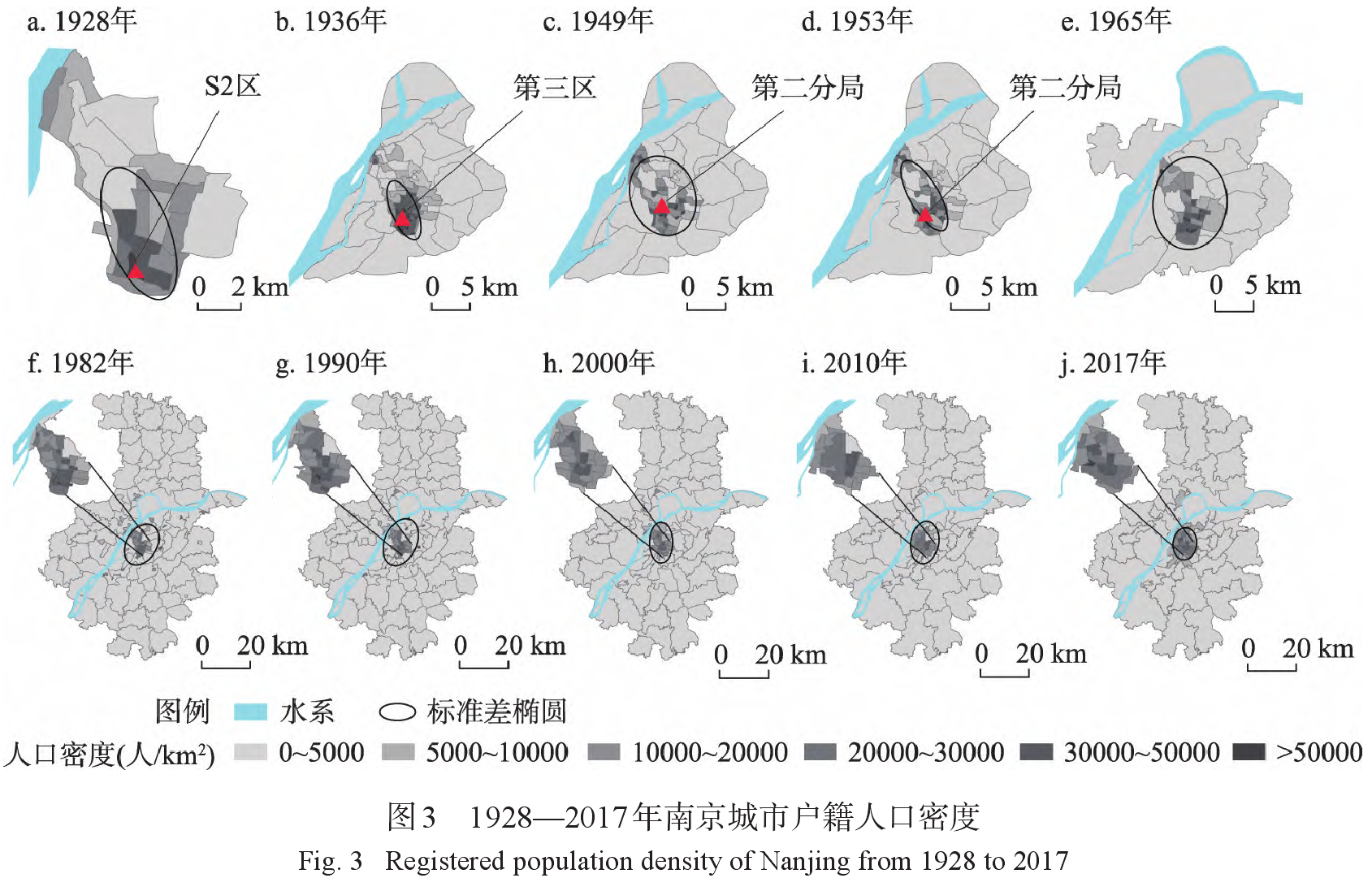

3.2.1 人口密度 1928—1965年南京城市人口密度梯度与峰值区间较高(图3a~3e),1928年的S2区、1936年的第三区、1949年与1953年第二分局内紧邻秦淮河的地区,人口密度均超75000人/km2。1978年改革开放后,南京城市生活与生产空间通过近邻梯度的方式逐渐外迁(图3f~3j),以绕城公路为界,1982年、1990年外围城镇次中心人口密度峰值点逐渐增多。2000—2017年,秦淮区和鼓楼区南部区域一直维持较高的人口密度,2017年鼓楼区凤凰街道人口密度超过50000人/km2。

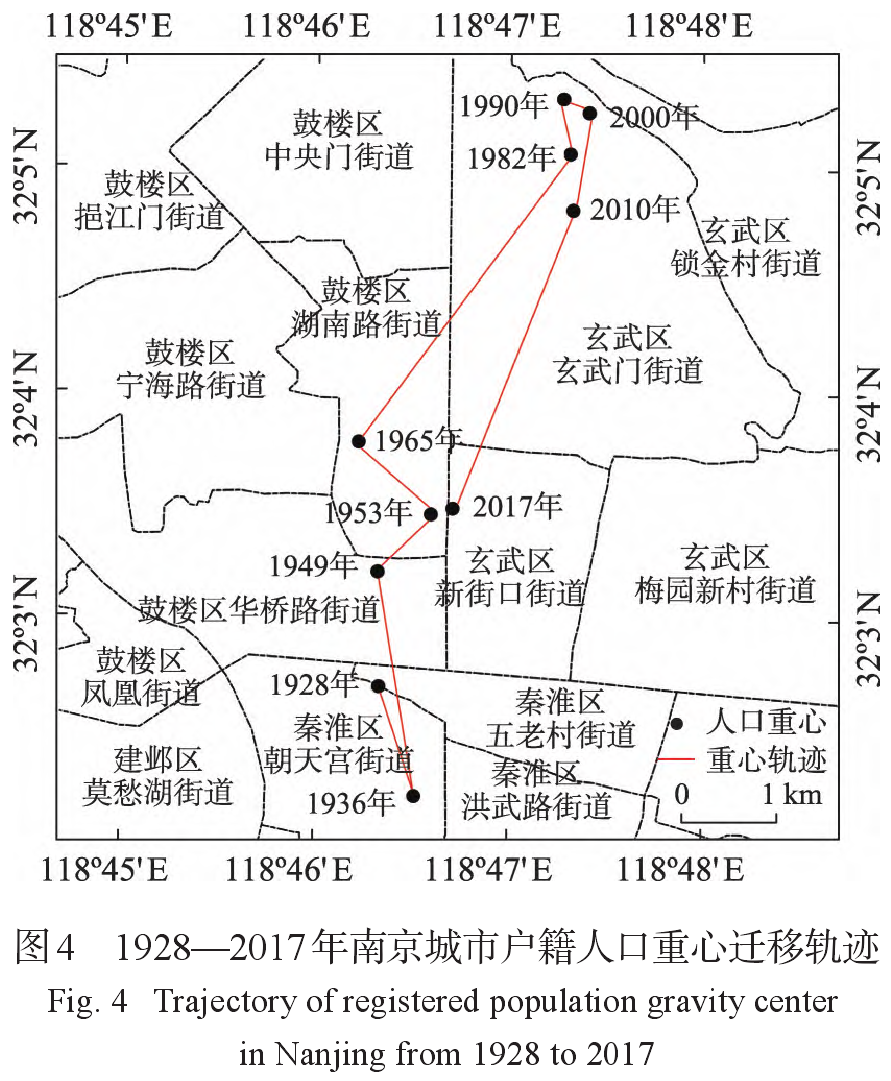

3.2.2 人口重心 南京城市户籍人口重心逐渐从秦淮区迁移至玄武区(图4)。1928—1965年人口重心沿着秦淮区朝天宫街道、鼓楼区华侨路街道、鼓楼区湖南路街道,依次自南向北移动;1982—2010年人口重心始终在内城西北方向的玄武区玄武门街道内,平均迁移距离仅为0.45km,说明城市户籍人口分布趋于稳定;2017年人口重心再次跃迁至玄武区新街口街道。1936—1949年、1965—1982年、2000—2017年期间人口重心的跃迁幅度较大。结合标准差椭圆分析结果来看(表3),各年份的户籍人口集聚热点区显著,主要分布在以秦淮河为核心的聚居区,并与外围人口次中心结合,形成形态各异的户籍人口空间结构,总体呈现向心式“大分散、小集中”的户籍人口分布格局。1928—1953年标准差椭圆长轴较长,扁率较大,稳定在150以上,户籍人口轴线特征明显;1965—2017年标准差椭圆长短轴差距逐渐缩小,扁率较小,在0~32间波动,户籍人口再分布的活跃程度低,说明城市户籍人口分布格局趋于均衡。标准差椭圆涵盖的中央核心区域主要涵盖了鼓楼区、玄武区、秦淮区、建邺区及雨花台区等紧邻内城的区域。

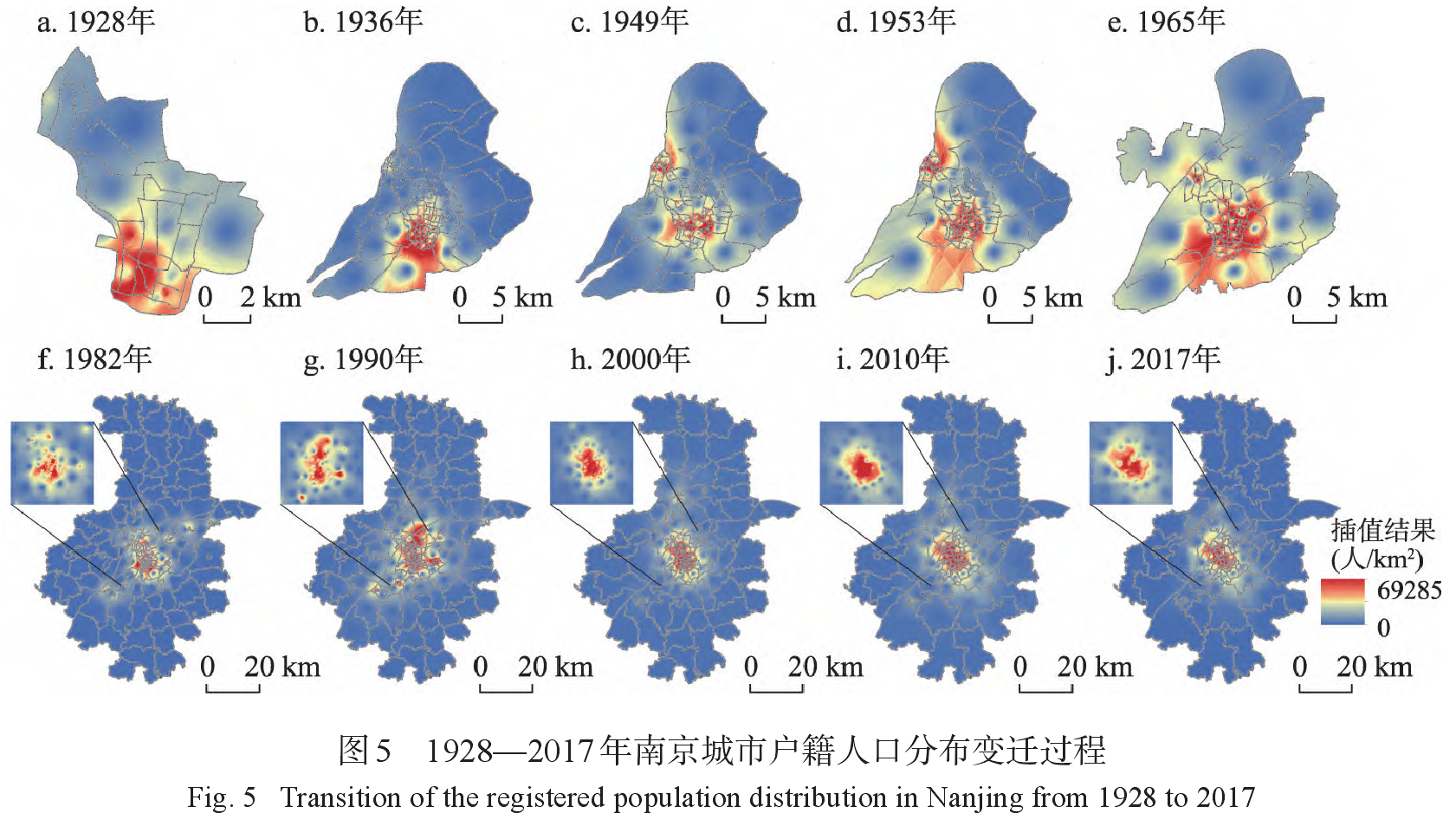

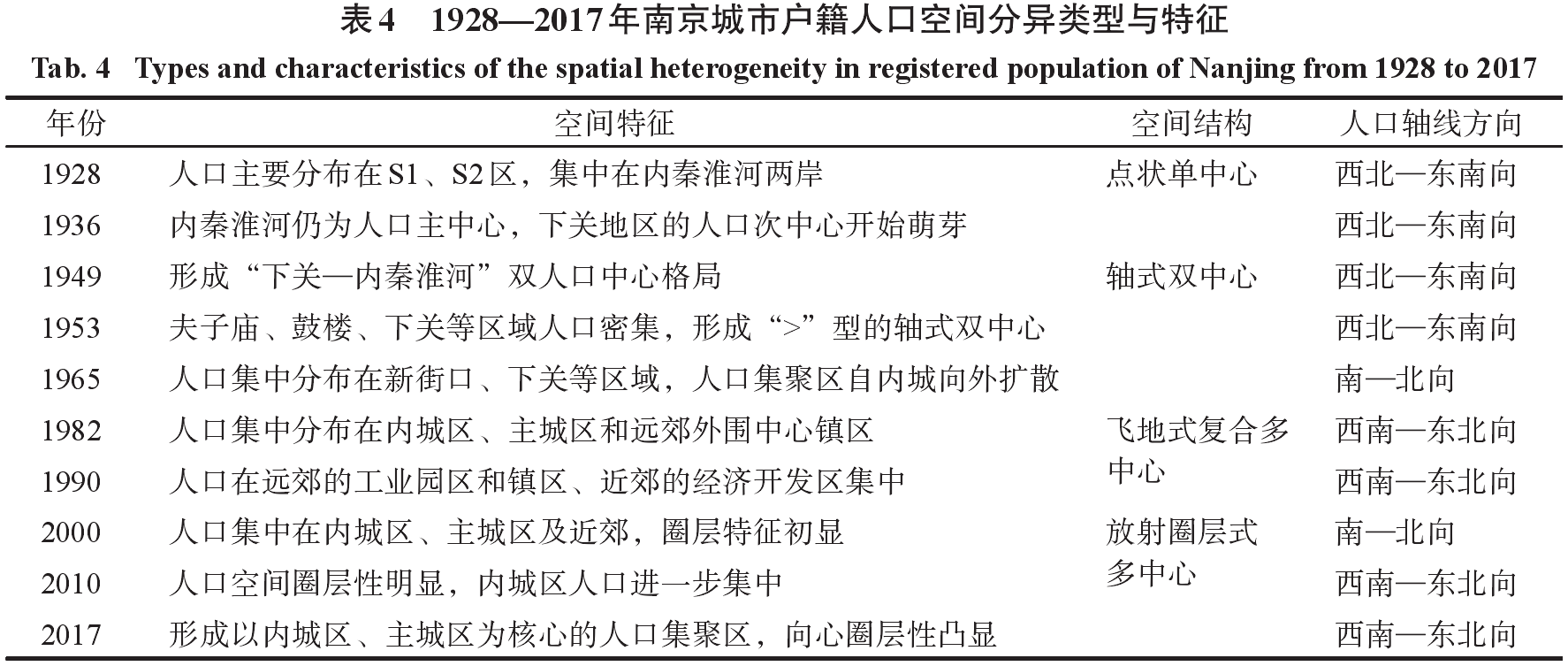

3.2.3 人口空间结构的嬗变 从1928—2017年南京城市户籍人口分布变迁过程(图5),归纳总结南京城市户籍人口空间分异类型与特征(表4),发现,伴随城市空间与经济活动的外延与扩张,城市户籍人口空间生长轴逐步显现。百年尺度南京城市户籍人口空间结构特征呈现点状单中心、轴式双中心、飞地式复合多中心与放射圈层式多中心等4个发展阶段。从户籍人口空间结构嬗变的内涵来看:1928—1965年,户籍人口空间结构藉由发展轴(主要依托公路交通干线)的生长、拓展,分化组合,呈现出“单中心—双中心”的空间演进特征。1982—2017年,改革开放后在市场经济规制引导下,逐渐形成以“飞地式—圈层式”为空间表征的多中心人口空间结构。

从南京城市户籍人口空间演化的百年历程来看,影响户籍人口空间结构嬗变的关键因素包括:城市交通模式变革、政经制度变迁、工业化与城市化进程等。不同历史时期、不同发展阶段的主导因素各不相同。

在近代起步时期Ⅰ(1912—1936年)、发展停滞时期Ⅱ(1936—1949年),城市交通模式变革深刻地影响着南京城市户籍人口活动模式与社会空间形态,成为影响户籍人口空间结构的主导因素。这一时期南京市区的人口增长与城市拓展模式同中国近代新式交通创办变革阶段相互对应,以开辟中山路为标志,南京城市交通模式逐步发生变革,南京市区逐步从依靠下关港航运、码头,依托内秦淮河贸易的封闭式地域中心,转向开放式的商贸中心。交通模式变革对南京城市户籍人口流动和开放贸易起到重要的空间导向作用。沿长江的轴向扩张和以内城区为主体的凸向西北“触角”式外延并举的户籍人口分布格局初见端倪。户籍人口空间发展轴带的联系与辐射能力逐渐增强,城市现代道路开发与延展方向与户籍人口轴线转变方向一致,户籍人口空间结构也随之从以“老城南”为点状单中心的空间格局向“>”型的轴式双中心转变。

道路探索时期Ⅲ(1949—1978年),南京的政治地位发生根本性变化,城市规划的探索让城市人口空间历经变局,但稳定的人口自然增长与社会生产秩序的重构进一步强化了发展轴的联结强度,现代工商服务业、市政道路设施继续发展建设。经济腹地的拓展与交通格局的巨变,使得位于中山大道关键结点的新街口成为新兴商业、文化与人口集聚中心,户籍人口核心集聚区呈组团式近域外延扩散,双中心人口空间结构逐渐孕育,形成近现代南京“一条轴线(中山大道)、两个中心(下关、新街口)”的城市空间结构。

推进城市化时期Ⅳ(1978—2010年)、新型城镇化时期Ⅴ(2010年至今),户籍人口空间格局伴随着经济制度变迁再次分化。一方面,交通与信息技术的发展使得居民依赖河流、水系的倾向性与必要性降低,南京城市轨道交通的修建使城市建设逐渐突破秦淮河、紫金山和长江三大自然屏障,城市建成区扩张,人口分布范围扩大。另一方面,经济制度的变迁对城市发展轴线、户籍人口分布格局、商业与住宅区的区位选择的引导作用愈发明显,户籍人口空间分异的市场区位指向性显著,成为此阶段影响南京城市户籍人口区际差异与变动性的主导因素。改革开放初期,下乡知识青年返城,成建制的单位入城,大都集中在环境较差的城市边缘区(棚户区、城中村)。《南京市总体规划(1981—2000)》提出“圈层式城镇群体”,进一步控制城区人口规模,1985年起逐步向城市外围3个沿江工业、交通城镇(大厂区、西善桥—板桥、栖霞—龙潭)、3个镇(六城镇、东山镇、珠江镇)以及两浦地区(浦口和浦镇)疏散。户籍人口分布格局在近郊外围率先响应,呈现出渐变离散的“飞地”人口集聚分布特征。确立社会主义市场经济体制改革目标后的经济转轨时期,南京经济开发区与工业园区迅速发展,近郊沿江镇区户籍人口迅速集中,在土地和房地产市场的组织和调控下,城镇的增长极效应达到顶峰。新型城镇化时期,产业结构转型升级和城市规划进一步引领人口进行“乡一城迁移”,南京依托高新技术产业开发区、浦口经济开发区、南京经济技术开发区、江宁经济技术开发区迅速发展,显现出以内城区、主城区及近郊经济开发区为核心区的人口集聚效应,近郊人口受到城市规划指引,再次增长集聚,而外围城镇人口飞地斑块逐渐消解。

4 南京人口密度模型分析

4.1 单中心模型

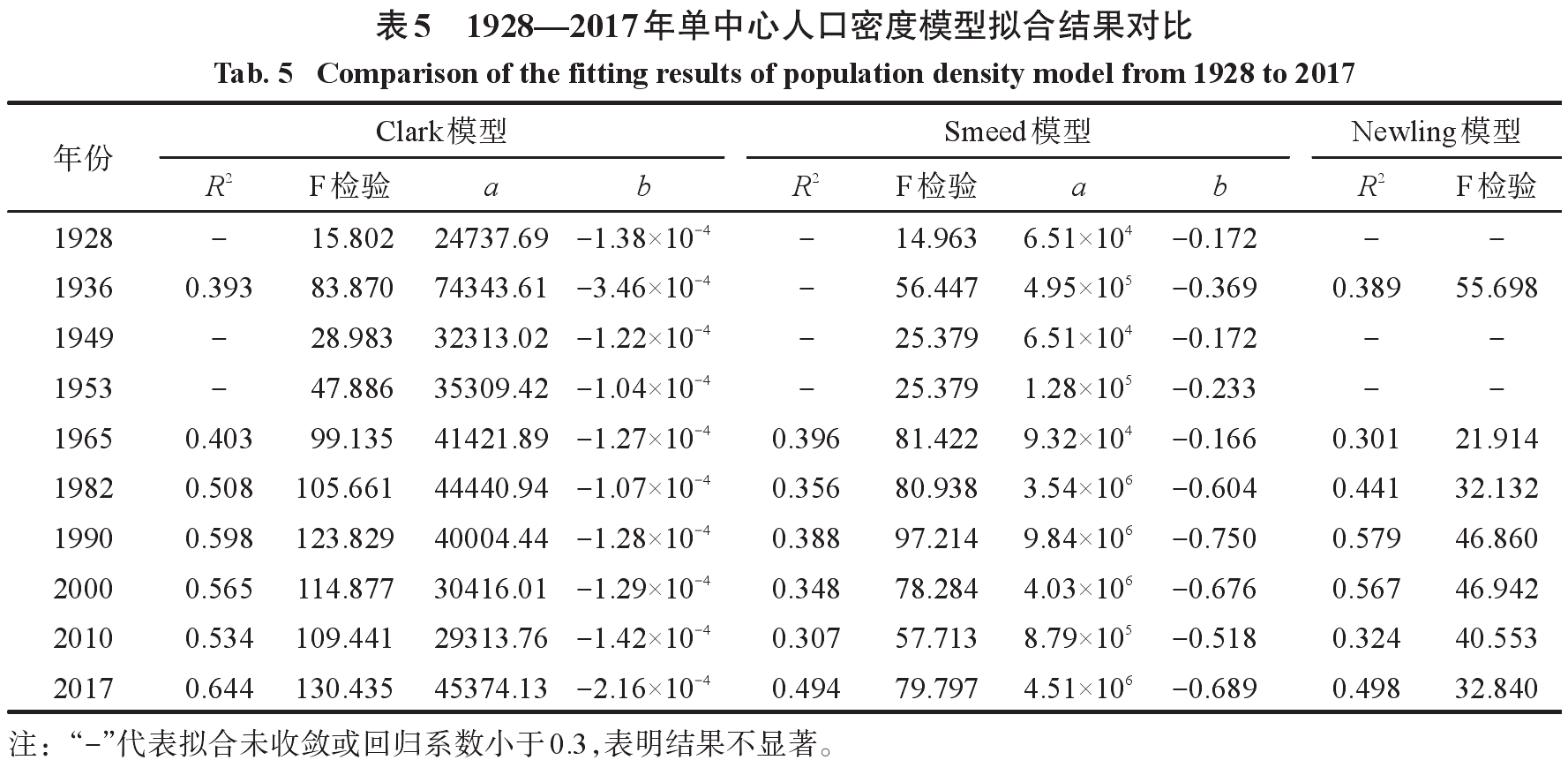

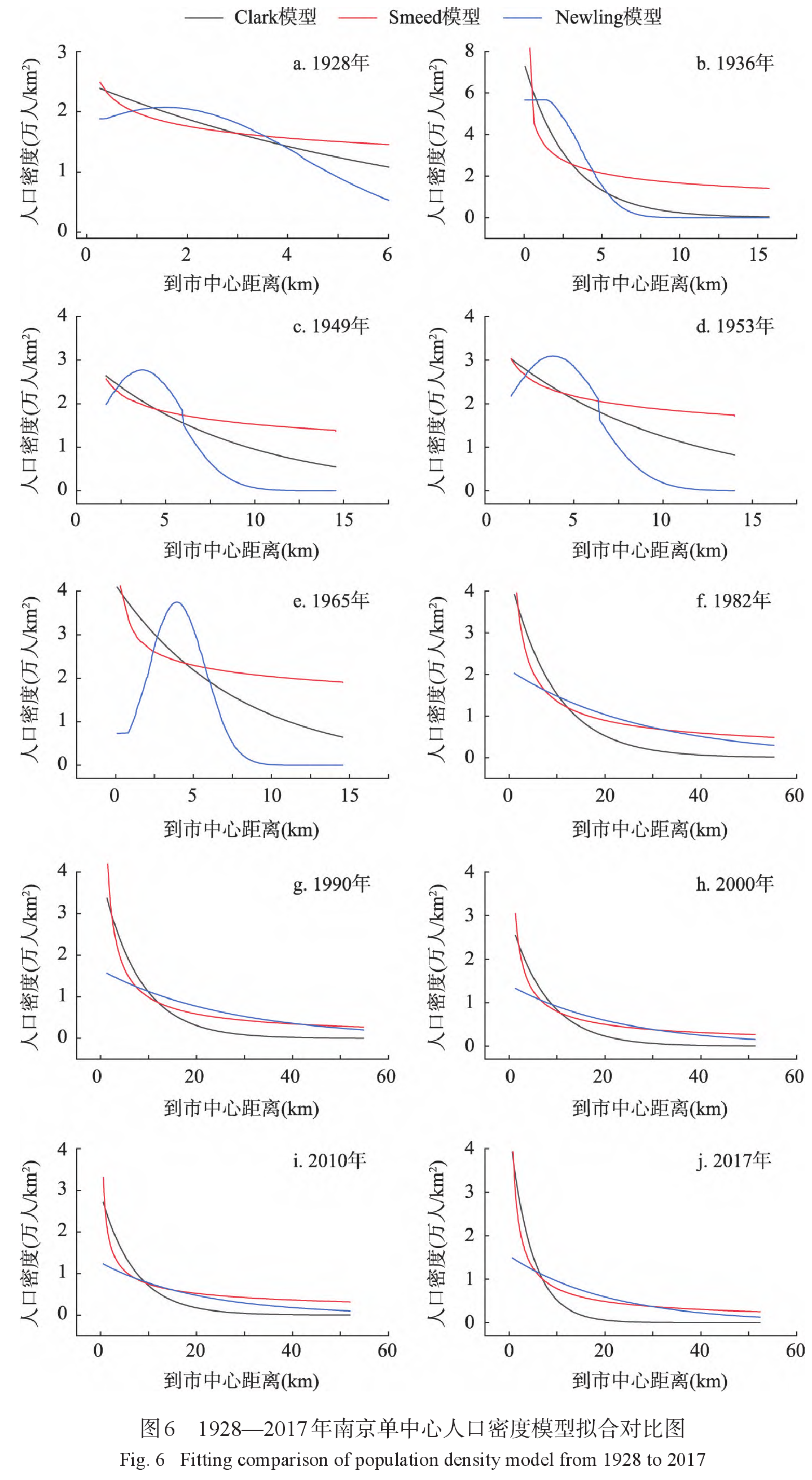

基于人口单中心假设的模型数据均经非线性曲线迭代直至拟合收敛,达到10-9的chi-sqr容差值,分析单中心人口密度模型回归系数R2和各参数值(表5)。从各年份单中心人口密度模型的回归系数来看,3种单中心模型均能较好地解释1990—2017年南京城市户籍人口密度随距中心距离的变化特征,R2基本稳定在0.4以上,其检验结果接近西方城市案例研究规律。1928年行政区划单元较少,斑块化明显,单中心模型校验性不强,无拟合结果,不予考虑。1936—1965年R2均小于0.3,数据拟合收敛程度不足,联合假设检验效果不佳。

从3种模型的解释效力来看。Clark模型在历年的拟合分析中效果最好,R2基本保持在0.5~0.65之间,代表城市中心人口密度理论估计值a与实际人口密度峰值区数值相近,代表人口密度斜率的参数b不断减小,表明人口密度随距离的衰减趋势变缓。Newling模型的构建与解释以西方城市多中心空间结构和居住郊区化现象为基础:由于土地利用类型的置换变迁,城市中心人口密度出现低谷(图6c~6e),在曲线图像上呈现先升后降的趋势,并出现密度峰值的“火山口”,分析结果显示,Newling模型回归系数R2维持在0.3~0.6间,数值区间波动大,解释效力缺少鲁棒性,且参数a、b、c未能客观反映实际人口密度值和斜率变动,予以剔除。Smeed模型适用于描述包括城市腹地和边缘区在内的人口密度分布规律,然而事实上,经调整后的回归系数R2均低于0.5,结果显示拟合效果不佳。上述分析结果与冯健等的研究结论相似:在发展中国家,以负幂指数形式为代表的Clark模型更符合城市户籍人口分布规律。

城市中心到城市边缘区人口密度变化的单中心模型拟合二维图如图6所示,描述了南京城市户籍人口集聚区域和圈层特性。从各年份模型曲线变动趋势来看,1936—1965年Clark模型曲线斜率较小,拟合度不高(图6b~6e)。尽管Newling模型解释效力欠佳,但其正态分布函数的曲线样式(先升后降)表明南京在市域尺度上,人口存在强度不一的多中心,在外围已经形成次级人口集聚区,这与前文人口空间结构分析结果相一致。

1982年的Clark模型显示(图6f),城市户籍人口集聚在距市中心22km以内的地区(以外区域斜率趋缓),并随距离市中心距离增加,人口密度持续降低。1990—2017年各曲线拐点所处区间从22km逐步缩小至18km左右(图6g~6j),表明南京城市户籍人口集聚中心一直维持在内城区、主城区附近,并且呈现渐进式向城市内部收缩聚敛的态势。

综上,尽管西方学者选择了诸多描述空间衰减现象的函数模型来拟合人口分布规律,但对于以工业郊区化为导向,乡村城市化为特点,城市空间发展形态各异(同心圆式、组团式、轴带式变迁演替)的国内大都市而言,城市人口密度的峰值点(即曲线的峰值)并不唯一,人口密度并非沿着城市CBD向外圈层式单调对称衰减,可能存在潜在的人口次中心与其边缘区共同构成局部的人口高密度区域。通过分析单中心人口密度模型曲线和拟合结果可知,南京户籍人口分布的发展轴线具有方向性和异质性。

4.2 多中心模型

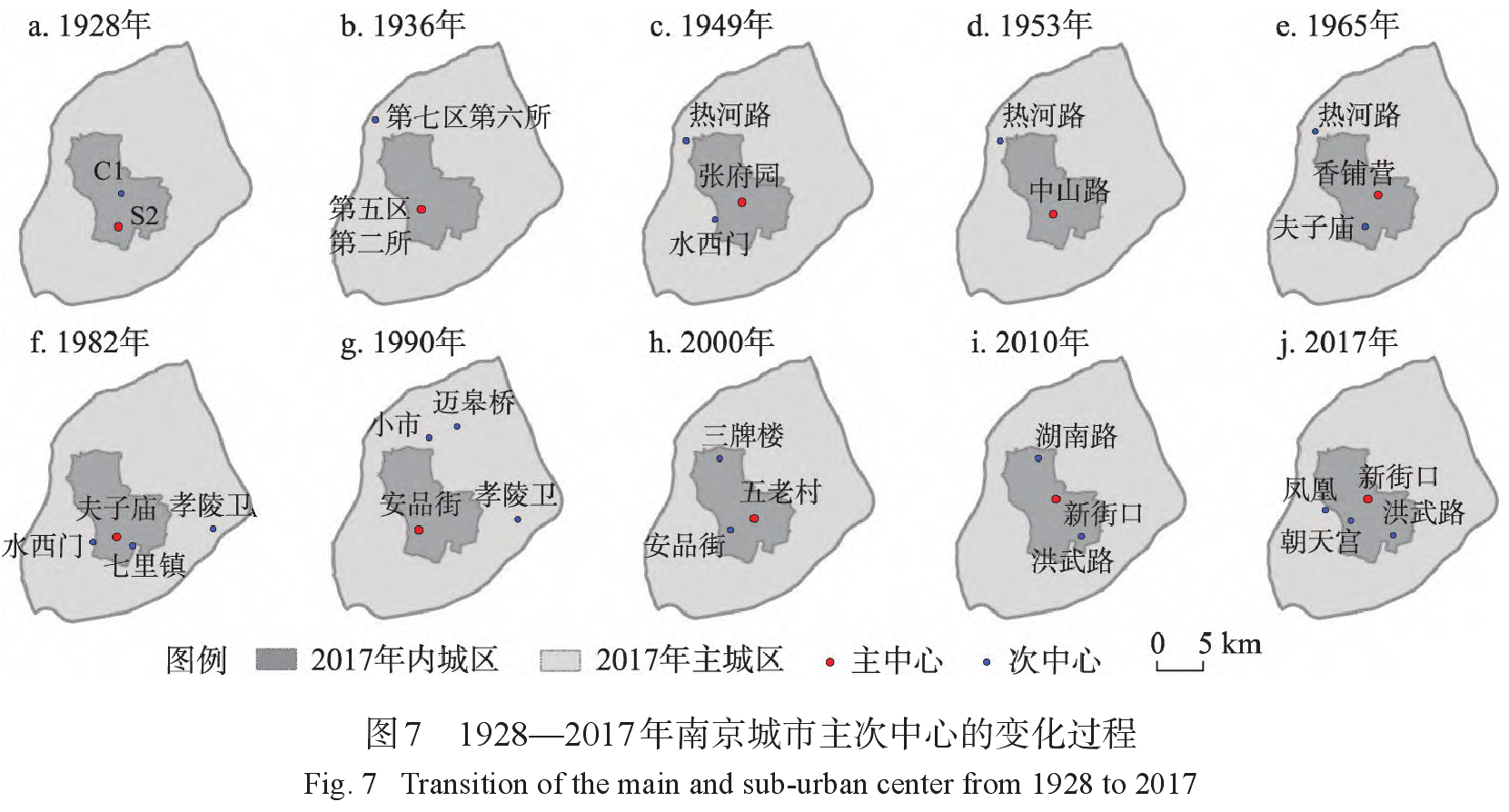

由于南京内城区和主城区的街道与近郊和外围乡镇的空间单元面积差距较大,若仅依据行政区划计算人口密度梯度,或基于经验判断选择城市或就业中心位置,会导致模型适用性降低。故参照国内外学者划分城市主次中心的方法,结合前文人口密度空间插值结果,选取密度梯度峰值最高的分驻所/街道为各年份主中心。次中心候选项依照如下原则选取:①1928年:距离主中心/各次中心间距离≥2km,人口密度≥1.5万人/km2;②1936—1965年:距离主中心/各次中心间距离≥2.5km,人口密度≥5万人/km2;③1982—2017年:距离主中心/各次中心间距离≥2.5km,人口密度≥3万人/km2(图7)。

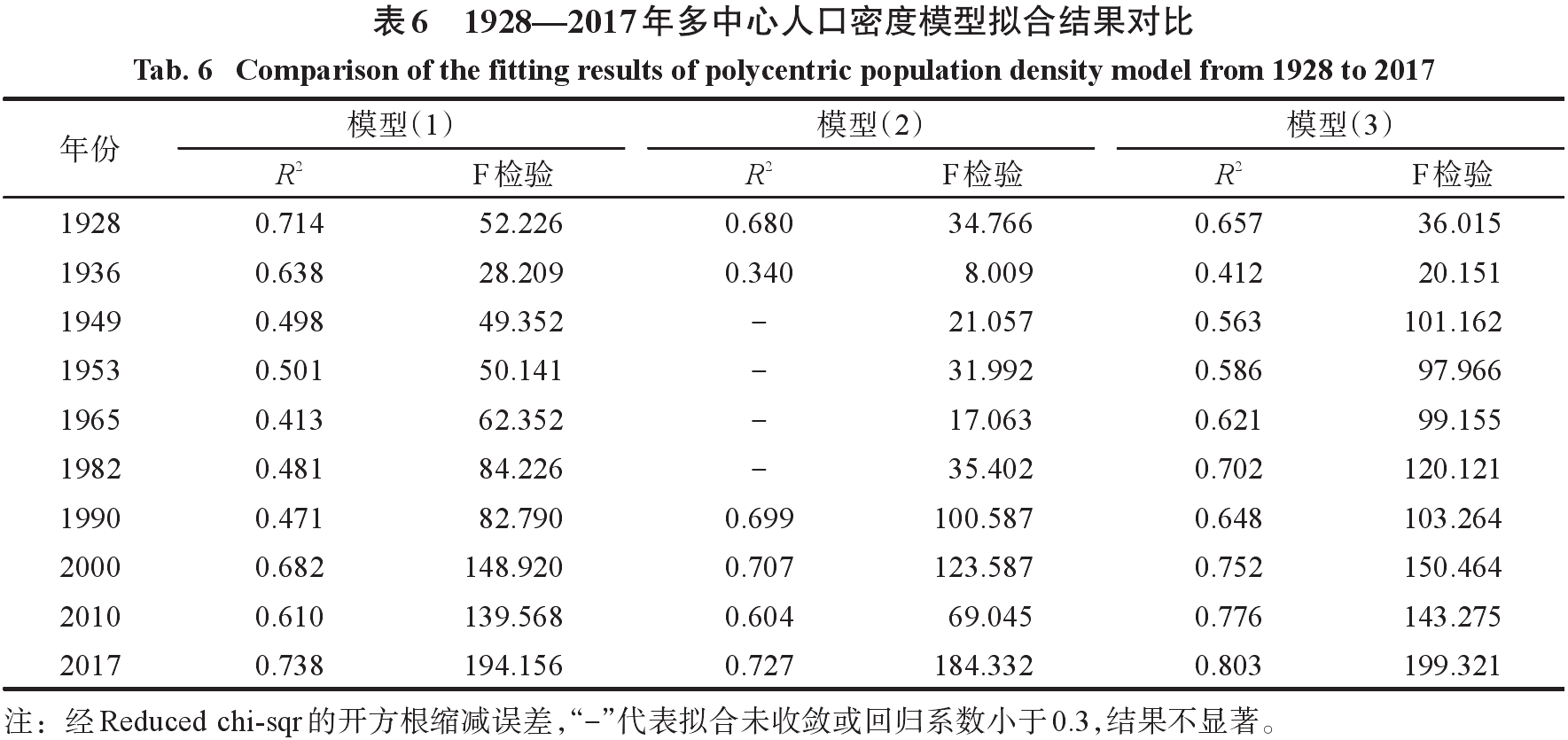

基于人口多中心假设的模型数据均经非线性曲面迭代直至拟合收敛,达到10-9的chi-sqr容差值,分析多中心人口密度模型回归系数R2(表6)。从各个模型拟合结果、验核过程及适用性分析来看,经检验后的各个年份多中心模型R2均在0.4~0.8之间。基于模型(1)的回归显示多中心模型的适用性整体高于单中心模型,大部分中心符合距离衰减规律,对于1928年、1936年、2000年、2010年、2017年等5个具有人口聚集强中心的年份,模型解释力较强。基于模型(2)的回归在实际中较难实现,拟合不易收敛,无法识别与解释1949—1982年具有双/多人口中心的密度分布形态。因此在案例研究时,要对比、识别显著性较低的中心,否则可能导致模型参数摄动的鲁棒性产生误偏。基于模型(3)的回归较好检验了基于中心地理论的多中心模型假设,可以基本解释南京不同历史时期的人口密度分布,结果表明城市主、次中心的选择对密度模型有主导作用,拟合效果最佳。

从模型(3)的各年份回归系数变化趋势来看,1928—1936年R2从0.657降至0.412,显示多中心模型解释力下降,表明南京在“黄金十年”间,以秦淮河为核心区的人口单中心集聚程度显著上升。1949—1982年R2均大于0.5,拟合度较为一致,1982—2017年R2持续增大,从0.702稳步上升至0.803。通过分析回归系数结果的变动特征,可以将R2数值在1949—1982年向1982—2017年的突变下降跃迁、1982—2017年的梯度渐进上升,归因成距离衰减规律、异速增长效应、空间极化特性、区域边缘结构等4种空间区位法则的共同作用结果。

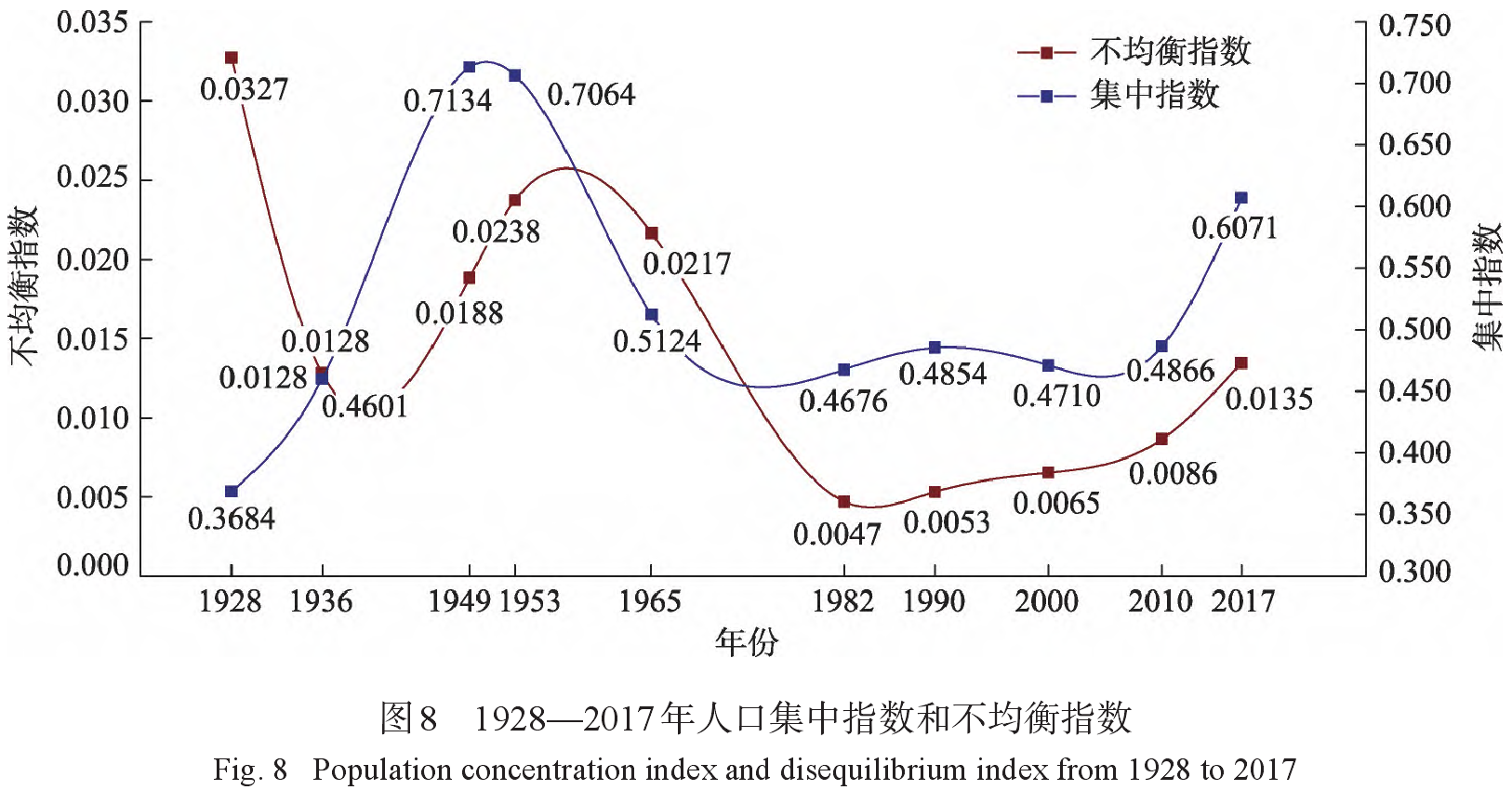

距离衰减规律、土地与城市户籍人口数量耦合变动的异速增长效应,影响人口分形特征,决定模型拟合效力。结合人口集中指数和不均衡指数测度户籍人口数量与城市建成区面积的异速增长效应(图8),1928—2017年两个指数曲线呈“W”型波浪式变动,且趋势一致,呈现先升后降,再稳步上升的态势。在数值特征上:1949—1965年人口集中指数和不均衡指数分别维持在0.7和0.02左右,处于历年最高数值区间,显示整体户籍人口分布的相对不均衡,表明在社会主义过渡期,乡城人口迁移空间自组织能力受计划经济体制规制,城市建成区的外延拓展速率与户籍人口分布蔓延态势趋同,工业、商业用地布局受内在秩序性规约,双中心人口结构趋于稳定。在变动趋势上:1965—2010年期间,人口集中指数从0.5142降至0.4866,不均衡指数从0.0217降至0.0086,表明南京土地城镇化明显快于人口城镇化。2000—2010年期间,人口城镇化率增加19.2%,而建成区面积翻倍,相较于建成区的大幅度扩张,户籍人口迁移的空间范围和户籍人口数量的增长幅度有限,户籍人口增长速度远低于土地开发速度。此时,以主城区、内城区为人口密度峰值区得以显现,在模型检验特性上呈现向心集聚式的距离衰减规律。在异速增长效应的促转之下,表现为趋向圈层式的多中心人口空间特征。

空间发展规划理念的区域边缘结构、以秦淮河为核心区域的空间极化特性,影响城市功能布局,决定户籍人口空间分布。从历年人口主次中心的形成机制上来看,香铺营因紧邻南京市政府驻地与江苏省政府驻地,形成行政主中心;城南一带历来为南京繁华之地,延续商业和居住混合的传统城市中心人口集聚形态,形成商业主中心;孝陵卫镇因大专院校的迁入,形成科教次中心;七里镇、小市镇、迈皋桥镇等因工业企业的集聚,形成工业次中心。百年南京城市户籍人口的历史演变中,人口变动和城市演替模式以同心圆式与星状扩张为主。市场经济时期,政府与市场联合形成“增长联盟”,通过运用级差地租,推动内城区的城市更新,使得“江南六区”产生人口与资源的虹吸效应,内城区和主城区户籍人口绝对数量并未下降,城市中心区未经历衰败和激烈的人口空心化历程,传统的城市中心——秦淮河两岸,一直占据城市户籍人口的主中心地位。南京的工业郊区化也并非表现为户籍人口、各类业态从城市中心区跳跃式向近郊区的完全集中迁移,而是通过挖掘旧城潜力,拓展新区活力,呈现中心繁荣区与近域扩展式的郊区化(近郊化)并存的户籍人口分布格局。新型城镇化时期,仙林副城、江北副城、河西新城的户籍人口分布与变动协同率趋向一致,逐渐呈现主城和近郊扁平扩散的多中心化人口景观,多中心模型验核优势明显。

5 结论与讨论

5.1 结论

(1)1928—2017年南京城市户籍人口数量呈扁“S”型阶梯式增长态势与向心式“大分散、小集中”的户籍人口分布格局,以秦淮河为核心的人口集聚区一直是南京城市户籍人口分布的主中心。百年尺度南京城市户籍人口空间结构呈现点状单中心、轴式双中心、飞地式复合多中心与放射圈层式多中心等4个发展阶段。

(2)户籍人口自然增长和城乡人口迁移是南京城市户籍人口数量和结构变化的内生性动源,交通方式革新引导城市空间拓展和人口轴线的衍生,在推进城市规划和经济体制转轨过程中,通过改革户籍制度、变革生产体制、优化经济结构、产业战略引领,调整行政区划,不断重构城市户籍人口分布格局。

(3)单中心和多中心的人口密度模型的验核显示,基于中心地理论的多中心模型假设验核效果最优,符合城市户籍人口分布格局的识别特征。在单中心模型中,Clark模型解释力较强,在多中心模型中,模型(3)解释力较强。南京城市户籍人口分布格局可归因成距离衰减规律、异速增长效应、空间极化特性、区域边缘结构等4种空间区位法则的共同作用结果。

(4)城市户籍人口时空演化机制与城市触媒效应在南京城市化和城镇化不同阶段的空间表征不尽相同,内涵式增长和外延式扩张的城市发展模式导致南京户籍人口空间结构的演化呈现明显的异质性和多元性,近百年来内城区户籍人口集聚态势稳定,郊区化仍以近郊为主体,并非统一遵循从人口单中心转向多中心的发展趋势,单中心与多中心人口空间形态也非截然对立,而是伴随着人口与经济活动布局的变动趋于分散化,在传统的内城区附近形成了不同功能和等级的人口次中心。

5.2 讨论

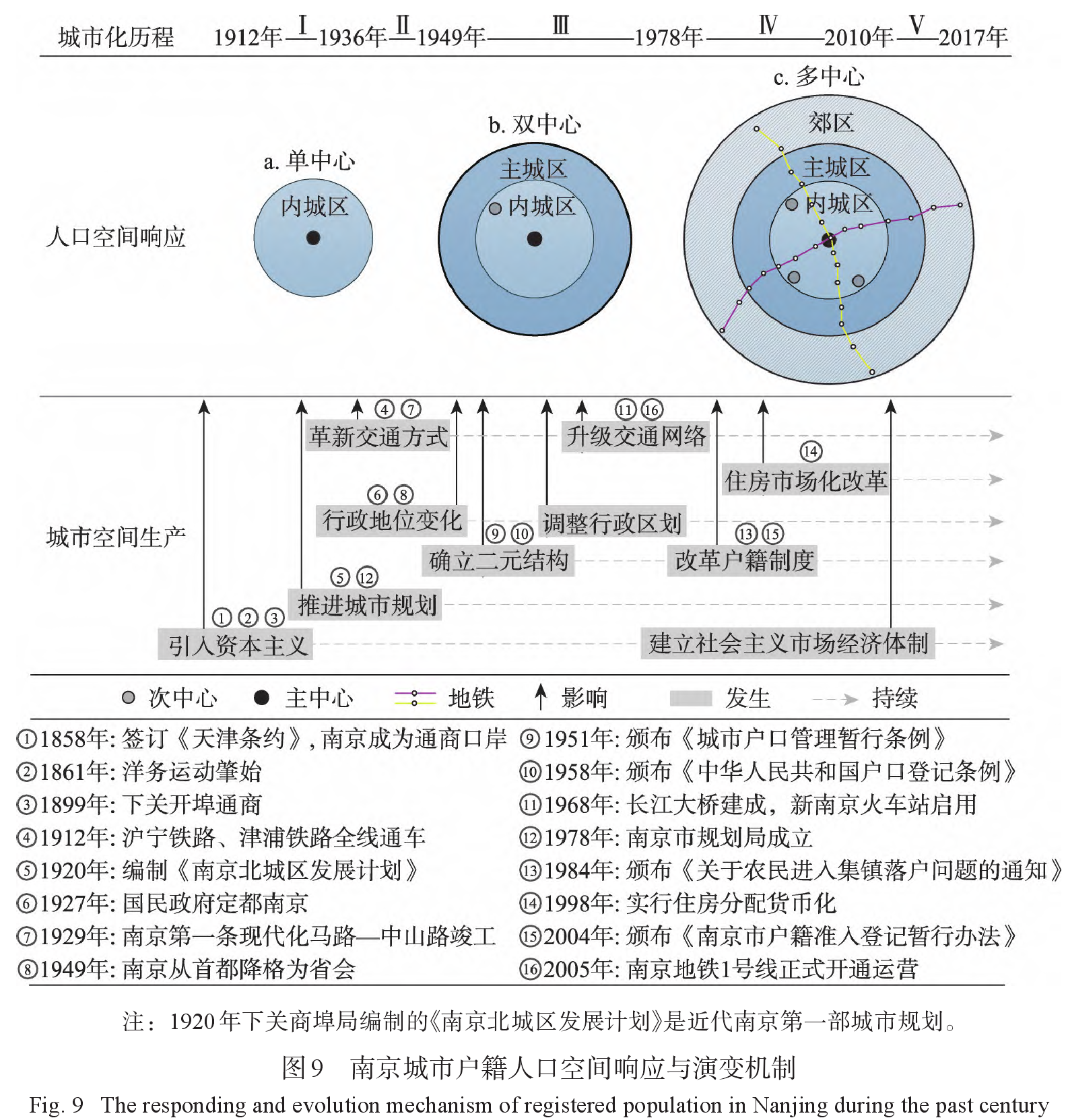

近百年来南京城市户籍人口“单中心—双中心—多中心”时空格局演变历程(图9)是中国近现代城市转型的缩影。对于前工业社会的中国大城市而言,由于依赖大量城外物资和生活水源,通常在水运河道两岸形成高密度、混合居住的人口“单中心”。自古代开始历经两千多年发展,南京一直延续以秦淮河为核心的“强中心”人口分布格局。18世纪中后期,洋务运动肇始,城北下关开埠通商,使得沿江地区开始聚集大量人口。1929年《首都计划》编制完成后,通过引入近现代西方城市规划中单一功能分区的理念,南京开始逐渐摆脱古代都城建设的传统模式,迈向城市近代化发展道路,至此,古代南京城市人口重心一直在城南的旧有格局被打破。

取得新民主主义革命胜利后,在计划经济体制下,南京处于低度城市化阶段的工业化发展时期,区域空间发展规划从属于城市工业发展计划,呈现出工业城市的城乡布局和空间肌理。行政中心的核心地位、单位大院的割据、商业网点的社会主义改造进一步固化了内城区户籍人口的空间集聚形态。由于计划机制主导下的中国城市化水平逐年下降,西方学者便为该阶段的中国城市贴上“反城市”(anti-urban)的标签,称之为“逆城市化”(de-urbanization)时期。诚然受二元户籍结构制约,人口的等级身份与空间秩序被定格,导致城市户籍人口机械增长停滞,但亦不可忽视同时期生育高峰带来的人口自然增长因素加剧了城、乡人口自然增长率的不均衡发展,形塑出中国城市化与现代化的停滞“假象”。研究显示,尽管南京城市户籍人口占总人口比例下降,但同期城市户籍人口自然增长态势和人口空间布局仍然稳中有进,进中育新。1978年后,在市场经济体制下,制度环境适应经济体制变革,城乡户籍人口管理政策⑨由指令型转变为指导型,允许农民进城务工经商和在集镇落户的通告发布,使得南京逐渐打破了二元户籍桎梏,乡村人口与外来劳动力迅速转化,向内城区外围的中心镇区集中,以城镇为载体的乡村城市化迅速推进,21世纪以来培育的以现代信息产业为骨干的经济开发区以及新城,规划建设在主城区附近,汇聚了大量商贸、金融等服务业从业人口,为城市生长注入了新的基因。后者经济体制与制度环境发生根本变化,城市生产功能逐渐弱化,城市消费功能渐进升级,南京城市户籍人口主次中心再次向中心城区集中。

南京历经百年的城市转型与制度变迁后,城市户籍人口的“强中心”空间格局依旧,“双中心—多中心”人口时空格局演变历程则是“强”计划的空间效应。1928—2017年南京城市户籍人口密度较高的街道和人口主次中心均分布在“江南六区”,“明城墙”地域范围始终是城市户籍人口分布与变动难以逾越的边界,南京城市户籍人口的“围城空间景观”凸显。这与美国大城市在工业化发展时期呈现出人口与就业“单中心—多中心”的演变规律以及逆城市化阶段的旧城区人口“弱中心”空间结构特征有较大不同。罗马、巴黎、伦敦等欧陆城市的研究显示,20世纪60—90年代,衰落的中心城区与无序的郊区化并存,20世纪末以来,城市进入再城市化阶段,人口回流,空巢及年轻家庭、乡村人口向中心城区迁居。可见,中国传统城市人口居住中心与西方以城市规划用地功能为基础的中心商务区有本质区别。

本文对南京城市户籍人口的时空格局演变进行了基础性研究,对户籍人口分布格局的演变机制和空间效应进行了归纳总结,但研究尚需对交通沿革和制度变迁的演进作用的强度与方式进行定量分析。进一步的研究将使用常住人口数据表征改革开放后南京城市生活与生产空间结构的阶段性差异,以发展轴线(如沿公路、水系、地铁)为基础地域分析单元,测度各类空间效应、检验人口密度模型,深度剖析城市人口结构变化特征与机理。

(本文原刊《地理学报》2022年第10期第2439—2456页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)