|

清同治八年(1869)秋,直隶文安县、保定县与雄县交界处的西堤发生了聚众斗殴的惨剧:为了将本县境内的滹沱河水泄入文安洼,雄县居民聚众与文安县坚持看守西堤的丁夫发生了械斗,还用枪、炮等武器打死打伤了文安县民夫,两县聚众冲突持续数月之久。直到直隶总督曾国藩派遣官员调解、劝谕及弹压后,械斗才稍稍停止,但两县之间的矛盾仍因这条“西堤”的存在而难以化解,而曾国藩也在奏折中对冲突可能会酿成“巨案”表示担忧。

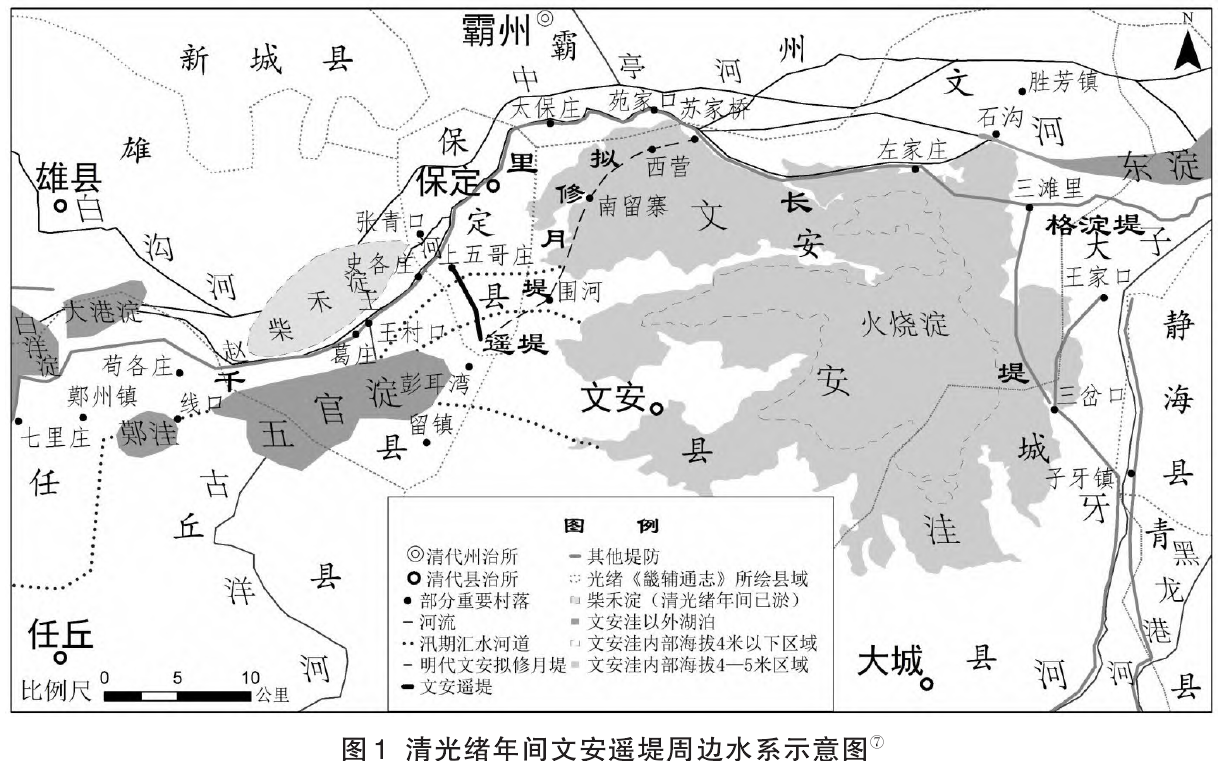

西堤也称遥堤,始筑于明万历年间,是由文安县所主持修筑的重要防洪工程。自明万历年间兴筑至清光绪年间完全被平毁,文安遥堤曾多次成为文安县与雄县等州县之间冲突的焦点。明清时期直隶地区的永定河、滹沱河、漳河等河流都多次发生决溢、改道事件,在冀中、冀南等地区频繁造成洪涝灾害,严重影响地区发展,水系治理由此成为冀中各州县地方政府普遍面临的重要难题。文安县境内地势低洼,清代称之为“文安大洼”,尤其是文安县城东面的火烧淀,是文安县最低洼的地区。文安洼地处永定河、南易水、白沟河与滹沱河等河流下游,经常因这些河流的泛溢或自然降水形成积水,又因地势低洼而数年难以疏消,一遇洪涝便严重受灾,因此文安民谚有“淹了文安洼,三年不还家”之说。

学界关于明清时期治水、分水产生的社会矛盾曾有较多研究,并阐发了“水利社会”的概念,认为水利社会就是“以水利为中心延伸出来的区域性社会关系体系”。进入21世纪前期,京津冀地区因夏季降水而造成的洪涝灾害逐渐加剧,例如2012年北京遭遇由暴雨引发的自然灾害;而现代文安洼处在雄安新区与天津市之间,既是承接来自北京市与雄安新区夏季洪水的蓄洪区,也关系到天津城市的防汛安全,在京津冀地区仍发挥着重要的纽带和缓冲区的作用;文安洼的水利治理,仍然是现代京津冀地区治理的一个重要问题。结合当下水利治理、农业发展与京津冀区域建设,明清时期围绕文安遥堤所产生的冲突,作为冀中水利社会问题的一个突出案例,值得探讨与深思,本文由此考察明清时期冀中地方治水矛盾的表现及其社会根源,并探索冀中地区水利社会问题与其他地区类似问题的异同。

一、明代文安遥堤的修筑始末

明代文安县在水灾频仍的情况下,地方官员曾多次商议修筑堤防抵御洪水的侵袭。由于涉及周边州县的治水利益,迟至万历四十二年(1614)修筑抵御文安县西面来水的堤防的建议才最终得以实施,却因此加深了文安县与雄县的治水利益矛盾,导致了冲突的发生。

(一)遥堤修筑前的文安县水患及治理

文安遥堤的修筑与文安县在明代频繁遭受严重水灾密切相关。据明清时期文安县地方志有关自然灾害的记载,明代文安县平均不到7年就发生一次洪灾。文安洼积水造成的严重水灾不仅长期困扰着文安县,周边的霸州、保定县、大城县也常被文安洼积水殃及,面临严峻的洪灾威胁。由此,为了减轻文安洼水患,各州县联合修筑并维护堤防,就成为当时刻不容缓的要务。

万历十一年(1583),文安县与雄县、霸州、保定县和大城县合筑长达百余里的长堤,初步形成文安洼西、北、东三面的堤防体系,对北面的桑干河、三角淀及东面的子牙河具有一定的抗洪能力。但是,文安县西面的洪水来自两个方向:西北面的南易水及白沟河下游湖淀,以及西南面滹沱河下游的五官淀与茅儿湾;而长堤的修建只能阻挡西北面来水,不能阻挡滹沱河来水涌入文安洼。为此,万历三十五年(1607)文安知县郭允厚曾拟修月堤,起自文安县西的注窝,东至围河,再折向北面至南留寨,东北经西营,到达苏家桥,与长堤相接,希望“另辟蹊径”,使得茅儿湾水可由文安县西北部经苏家桥下泄至霸州,以保障文安县大部分地区免受洪灾侵袭。然而拟修月堤损害了霸州与保定县的利益:保定县将被隔在文安月堤之外,汛期保定县将被东侧茅儿湾与西侧南易水的两股洪水隔成孤岛;霸州在长堤南侧的太保庄、苑家口一带村落也将遭受南北两面洪水的夹击。郭允厚拟修月堤的提议由此遭到了保定县的强烈反对,未能实现。

就在郭允厚谋划兴筑月堤的前后,来自文安县西面的洪水仍连续造成严重水灾,文安县连年遭受着惨重的损失。万历三十二年(1604),霸州南部杏叶口决堤,“禾尽淹没”;万历三十五年(1607)陈家口决堤,文安县城垣“坍塌殆尽”;万历三十九年(1611)黑牛口决堤,“五谷尽坏”;万历四十一年(1613),雄县王村口决堤导致文安县大水。修建新的堤防仍然是当务之急,因此就有了修建遥堤的动议。

(二)遥堤的修建及相关治水利益矛盾的加深

万历四十二年(1614),文安知县崔儒秀吸取先前郭允厚拟修月堤受阻的教训,采纳乡贤井济博的建议,同上游的保定县和下游的大城县共同商议修筑遥堤的事宜。新修筑的遥堤基本位于保定县境内,北起保定县南部上五哥庄,与长堤相接;南至白家道口,接近茅儿湾村和注窝一带,靠近雄县和文安县境,总长八里,由文安县修五分、保定县修二分、大城县修三分。遥堤本意为距离主河槽较远的干堤,文安遥堤因处在长堤内侧,以南易水(大清河)作为主河而得名。天启六年(1626)文安县西的黑牛口决堤后,“水抵新堤”,文安等县因有遥堤的保障而未遭受严重的灾害,遥堤的修筑收到了实效。

文安县修筑遥堤的提议得以实施,是霸州、保定县、大城县共同支持的结果,遥堤使“一州(霸)三县(文安、保定、大城)同舟,谊如手足。”保定县支持的原因主要是遥堤能够保护保定县南部、东部的村落,利益得到了保障。当时文安县境与茅儿湾并不直接接壤,因此需要借保定县南部之地筑堤,这是遥堤能够成功修筑的关键,保定、文安两县共同依靠遥堤防洪。大城县支持的原因在于,文安洼积水向东泛溢将威胁大城县北部地区,向南泛溢会危害到大城县县城及周边地区;而大城县主要抵御东侧、南侧的子牙河洪水,不希望腹背受敌,因此在防御来自茅儿湾洪水方面与文安县的利益是一致的。以上文安、保定、大城三县都是霸州属县,霸州本身直辖区域相比三县面积较小,在明代中后期易受桑干河洪水侵袭,与三县因治水产生的矛盾较小,因此确保南面三县的田地免受洪灾对霸州有利。

然而,遥堤的修筑却引起雄县的强烈不满。此前,雄县参与修筑的长堤在史哥庄一线,主要防止白沟河、南易水越过史哥庄向东南泛溢,但对茅儿湾的洪水却没有制约能力,将文安洼作为发泄洪水的归宿。先修筑的长堤与后修筑的遥堤将雄县东南部的村落与茅儿湾都隔离在堤外,使得这些村落在茅儿湾涨溢时将受到洪水的威胁。积水无处下泄,又将向西北方向顶托,危及雄县的东部地区。由于这些原因,在文安等县修筑遥堤的万历四十二年(1614),雄县即“私掘毛(茅)湾堤开河,既又决王村堤”;雄县还无视其所辖的史哥庄等八个村落及其田地尚在遥堤与长堤之间,不再参与修筑史哥庄一带的堤防,被批评“为同室戈矛”。

实际上,遥堤的修筑也是文安等县对上游雄县的一种抗议,当时文安等县认为与雄县已无“同舟之济”,“不得已修遥堤以自卫”。发生在万历四十一年(1613)的洪灾,一方面是上游洪水凶猛所致,另一方面与雄县聚众越境到保定县盗决堤防也有很大关系。当时“保定射杏等堤,雄县之民越境盗决,则水势狂奔,而三县(保定、文安、大城)同受决水之患;然决保、文之堤者,必雄县之民也。”巡按直隶监察御史孙居相为了调解矛盾,曾专门批示易州道,令雄县不得盗决保定、文安等县堤防,“违者各治以罪不宥”。这些事件都说明,在遥堤修筑之前文安等县与雄县因治水所产生的矛盾已经很深,而遥堤的修建使得矛盾更与日俱增。

二、清代前中期遥堤矛盾的缓和

明末滹沱河在饶阳一带频繁改道后,干流再次由藁城入宁晋泊而离开河间故道,但滹沱河仍有一支经河间古洋河而下。清顺治十一年(1654)滹沱河北溢、桑干河南溢,导致文安遭受十余年来最大的一次洪灾,康熙十一年至十五年(1672—1676)间任文安知县的崔启元重修遥堤以备不测,这些事件都反映了清初文安县的防洪形势仍极为严峻。

康熙三十七年(1698)康熙帝巡视霸州、文安县等地并命令直隶总督王新命整治畿辅水系后,情况发生了较大的变化,文安遥堤矛盾有所缓和,究其原因主要有两点:一是康熙帝命王新命筑千里长堤,将东淀、西淀、子牙河与文安洼、五官淀隔离,之前雄县所放弃的史哥庄一带堤防得以恢复,遥堤外围有千里堤可资防洪;二是这时古洋河上游已经断流达十余年,河道淤塞,而雄县东部的柴禾淀常倒灌入五官淀、文安洼,因此雄县东南部各村落和文安、保定、大城等县都以防御柴禾淀水倒灌作为要务,治水利益相同。

王村口拦河堤的修筑,集中体现了这一时期各州县治水利益的变化。王村口位于雄县史哥庄西南,是五官淀与西淀连通的水口,清初由此泄古洋河、五官淀水入柴禾淀。康熙帝巡视前的五年间,“葛庄一带诸村北面逼临柴伙淀,多有深沟洼下,淀水泛涨,自北而南倒灌五官淀”,加上地势狭窄,导致旗民与农田受灾,“(水势)一望无际,尽成泽国”;春季积水由王村口桥流入柴禾淀后,农民在积水退去的土地上抓紧播种,但到了伏秋丰收季节,柴禾淀再次倒灌,“不惟田稼无遗,即御水堤岸一概没于深涛巨浪,颗粒无获。”王新命在勘察筹划后决定在王村口修筑拦河堤一道,在康熙三十七年(1698)夏筑成,并将上下各水口全部封堵,保障了四县的安全。记载这一历史事件的《建造王村口拦河坝碑记》中主要表现出对康熙帝“皇恩”的感激之情,另一方面也体现了当时四县患难与共,如先前洪水“涝没四县旗民”与修堤后“四邑绅衿旗民,自今而后均荷悠远”,虽然不乏对雄县官僚功绩的夸耀之意,却也真实反映了当时四县治水利益的一致。在这样的背景下,破坏文安遥堤对雄县并没有益处,四县之间的关系因此有所缓和。

修筑千里堤及王村口拦河堤以后的百余年间,有关遥堤的记载较少,也鲜见雄县与文安县之间围绕遥堤发生过冲突事件。嘉庆年间以后,遥堤又发生过几次险情。道光三年(1823)遥堤溃决,三年之后由文安县人捐款重修;道光十五年(1835)又决,次年春文安知县刘宝楠重修;咸丰三年(1853)秋遥堤决堤,次年又遭受洪灾,“堤岸夷为平地,以后屡年荒旱,不及兴工”,迟至同治四年(1865),文安知县曹大俊始“招谕绅民,劝捐修筑”。从文献记载来看,这几次遥堤发生决堤的主要原因应当是洪水与遥堤年久失修而导致。清代前中期雄县与文安等县的治水利益暂时保持一致,是当时双方没有围绕遥堤发生明显冲突的重要原因;而该时期清代诸帝对于畿辅水利的重视,也对维持较为稳定的水系格局与经济发展起到了积极作用。

三、晚清文安遥堤冲突的加剧与遥堤的平毁

晚清时期,由于滹沱河、潴龙河等河流改道,文安遥堤周边的水系形势发生了变化,文安县与周边州县围绕遥堤所发生的冲突再次加剧,引起了来自直隶总督曾国藩、李鸿章等直隶大员的高度关注。在经历近四十年的激烈冲突之后,文安县被迫用平毁遥堤来与雄县等周边州县达成和解。

(一)由滹沱河改道所引发的冲突

同治七年(1868)夏,滹沱河在藁城决口,干流经由河间境内的古洋河注入五官淀,再次危及沿线的河间、任丘、雄县、文安等州县。滹沱河的这一改道事件导致百余年来稍微缓和的文安遥堤矛盾再次激化。雍正年间所建王村口闸,只是用于泄放长堤南侧湖洼积水,却并不足以泄放滹沱河洪水;当时西淀已高于五官淀,而赵王河也容纳不下滹沱河水。这些因素都导致文安遥堤对雄县防洪极为不利。于是在同治七至九年(1868—1870)间,遥堤多次被雄县人越境盗决,导致滹沱河水涌入文安境内,文安乡绅对遥堤“迭次修筑,屡被扒毁,财殚力痡。”尤其在同治八年(1869)秋,两县的矛盾甚至发展到聚众械斗的地步。

鉴于前一年滹沱河的改道,文安、大城两县申请堵筑西堤。霸昌道与清河道经勘察,“该处地势北高于南,无从宣泄。可见上游雄、任一带,积水亦无去路。若将西堤合筑,恐上游之水更无归宿,似非两全之策。”故不同意立即堵筑西堤。于是直隶政府饬令霸昌、清河、天津三道与文安、大城、雄县、任丘四县一同商议堵筑西堤与疏消文安洼积水事宜。然而,商议还未开始,文安县即先令绅民加紧堵筑;紧接着雄县绅民控告文安堤工在雄县境内取土,随后引发了两县冲突。雄县人李树兰等“纠掘旧堤,并伤毙守堤人夫”,“雄民蚁聚不散”,“迭次争斗,双方汹汹,相持不决”,事态愈加严重。经过考虑后,曾国藩认为决堤造成的危害更大,批复道:“雄民不准扒掘,严拿李树兰等,务获究办”,并令霸昌等三道与各县“妥筹上下游如何疏消(积水)”,强调“务即不分畛域”,并保护好已经堵筑的堤防,“勿使前功尽弃”。同治八年西堤的决口,导致文安县51个村落的1188余顷田地严重受灾,次年文安洼积水不消,加之洪水漫溢,又导致早禾不得播种、晚禾颗粒无收,曾国藩为此奏请将这些田地同治八年应征丁银全部蠲免。

曾国藩在提出要先平息文安遥堤冲突的同时,也认识到最重要的解决方法是治本,即在献县导引滹沱河下游归于子牙河故道。然而兴工所需银两却难以筹集,“本拟于明年(1870)二月兴工,急拯文安等处之灾,惟经费太巨,前在天津与运司商酌,拟令挪垫银十万两,将来按引摊捐,数年归款,此外尚短十万余两,无从筹措。”光绪七年(1881)正月,李鸿章在经过详细勘察后,奏请挑挖大清河及滹沱减河以缓解冀中防洪压力,但是两河工程各需十五六万两白银,而当时筹措到的白银仍差近九万两,因此提议以工代赈。同年春,滹沱减河工程完成,文安县所受水灾因此得到缓和。

然而仅在滹沱减河完工两年后,滹沱河就在饶阳县境再次决堤,洪水涌入五官淀,起初“幸有遥堤横阻”,但不久遥堤就被“奸民”盗扒,洪水再次涌入文安洼。所谓“奸民”,大概仍是雄县等地的绅民。此后数年间文安县再次遭到滹沱河、潴龙河的洪水侵袭,其间西堤多次决口,而人为决堤应当是一个重要的原因。例如光绪十一年(1885)献县滹沱新河南岸村民扒决北堤导致的滹沱河改道,再次激化了雄县与文安县的矛盾,“此(文安)欲堵御,彼(雄县)欲开放,致生争端。”这一事件也说明冀中地区部分州县“以邻为壑”的影响是巨大的。

(二)鄚洼事件

就在文安洼积水仍未疏消且连年导致严重洪灾的情况下,文安县与五官淀上游的任丘县矛盾也逐渐激化。光绪十八年(1892)夏,高阳县境内的潴龙河决溢、任丘县苟各庄的千里堤决口,两股洪水都涌入任丘县鄚州镇附近的鄚洼,任丘县于是拟决鄚洼水下泄入文安洼。在这种情况下,文安县民聚众越境到任丘县,在苟各庄南面的线口紧急修筑堤埝。线口是鄚洼下泄的出口,一旦堵塞,鄚洼积水将导致任丘县村落、田地受到洪水威胁,于是任丘县民聚众准备决开堤防。在看到任丘县也聚众对抗之后,文安县民不得不转而请求任丘县在千里堤开涵洞,泄水入西淀(图1)。任丘县民则认为线口一向是鄚洼下泄的水口,新开千里堤涵洞不但不能从鄚洼泄出太多的积水,还会留下后患。双方各不让步,导致械斗冲突一触即发。

据民国《文安县志》记载,任丘知县王蕙兰“左袒任民,不思顾全大局,蒙蔽上宪,请发明令,强制文民,既不准筑烹儿湾遥堤、又不许堵线口旧埝。……当道惑之,驱逐堤夫。”则是任丘县干预文安县修筑遥堤在前,导致文安县民不得不到上游干预任丘县在鄚洼的泄水,还驱赶遥堤的守堤民夫,造成文安受灾。当时李鸿章经过查勘后则认为:“下游文安等县民人偏顾一隅,捏称线口为旧千里堤,前往堵筑,几酿巨衅。”这大概就是《文安县志》所谓的“蒙蔽上宪”“当道惑之”。不过,李鸿章的奏折还提出“时鄚洼之水约深七八尺,秋禾已不及救,而下游文安一带禾稼将熟,斟酌再三,如果开此涵洞,洼水全泄,未尝不可将千里堤㓾开,放水入淀,为急则治标之计。”当时其实经过思考后决定“惟有将线口废埝迟至八月初一日开放,俾下游文安秋稼得以收获,上游鄚洼届时涸复尚可布种秋麦,各县民均皆心服散去。”李鸿章的做法是想妥善解决鄚洼事件,并且保障文安县秋禾的利益。同时李鸿章还派人堵塞高阳县境内潴龙河堤决口,又拨款为鄚洼附近的村落赈灾,但对文安知县刘焌、县绅黄元善等人开苟各庄涵洞的请求则未予批准。李鸿章的奏折是次年四月上奏,未记载后来处理情况。按照《文安县志》记载,后来鄚洼“顺水东注,竟以文洼为泄水之区”,而遥堤也被扒决,导致“洪水大至,稼禾已熟,尽付东流,十数万灾民几无生活之望矣。”鄚洼事件以文安县再次遭受严重洪灾的惨剧而告终。

实际上,这还不是任丘县第一次决水入文安洼。光绪六年(1880)鄚州镇西面的七里庄发生决堤后,洪水向东涌入文安县,高达丈余。在处理鄚洼事件时,李鸿章奏折中已说明任丘、文安一带水系治理的复杂性:同治年间清河道叶伯英曾在苟各庄开涵洞泄鄚洼积水,至光绪初年堵塞,后来又在涵洞北侧加筑一道堤防,以防西淀水向南溢入鄚洼;西淀在当时已经逐年淤高,使得千里堤内的西淀高于堤外的鄚洼、五官淀与文安洼,“如欲决洼水入淀,转恐引淀水入洼,开门揖盗,为害益烈。”当时靠近西淀的村落几乎都有盗决千里堤泄水的行为,“伏秋大汛虽派练军炮船严密协守,每年扒堤之案仍不能免。”而文安洼地势最为低下,在千里堤被盗决后,遥堤的盗决也不可避免。因此,李鸿章并不建议开涵洞,而是认为在上游堵筑潴龙河、滹沱河堤才是重要的解决途径。但在当时,堵筑潴龙河、滹沱河堤又与上游献县、高阳县等州县部分士绅农民的利益相冲突,因而也不易得到妥善解决。

(三)文安遥堤的平毁

在鄚洼事件发生后的光绪十九年(1893)、二十一年(1895)、二十三年(1897)、二十四年(1898),西堤又多次被所谓“奸民”、淀民盗决,给文安县造成严重的损失。光绪十九年秋的盗决甚至是远在任丘上游的安州人所为,这引起了清廷的高度重视:“匪徒聚众挖堤,情殊可恶。着李鸿章派委大员驰往该处,查勘确情,严拏匪犯,照例惩办;并筹办法,详定章程,不准以邻为壑,贻害民生。”

文安县乡绅张汝?、王福谦、王汝恭、任应枢等人建议看守西堤,“自是遂无西水之患”。但事实却是,到光绪三十二年(1906),遥堤由于连年遭到人为盗决与洪水冲刷,几乎夷为平地,最终文安县不得已完全平毁遥堤而与雄县和解,共同防守外侧的千里堤,时人称此举使两县“永消恶感”。但从此文安县西面如大门洞开,再无抵御潴龙河、滹沱河的防洪设施。1917年夏季潴龙河暴发洪水后,文安县再次惨遭洪灾,当时文安县城内的百姓堵塞城门,以城墙作为堤防,才勉强得以保全,“城不没者三版”。

文安遥堤自明万历四十二年(1614)兴筑至清光绪三十二年(1906)被完全平毁,存在将近三百年。20世纪20年代顺直水利委员会绘制的《顺直地形图》中,北起吴各庄、南到常家村与杨家村一线的遥堤还具有模糊的形态,但实际上已经失去防洪的作用。

四、明清时期文安遥堤矛盾的社会根源

明清时期围绕文安遥堤所产生的矛盾,与水文、地形、土壤、气候等自然环境因素关系密切,就社会根源来说,则与以下几点原因有关。

(一)政治因素

水利是关乎国计民生的重要事业,而水利的兴废与政治的兴衰也有密切的关系。纵观文安遥堤近三百年的历史,可以发现围绕遥堤所产生的矛盾实际上并非常态,而是与其所处时代的政局有关,可由明清两代对海河水系治理的相关史事窥见一斑。

明代前期虽然曾有工部官吏在白沟河一带监督堤防修筑工作,但明代中后期政务废弛,水利治理乏力,阻力也较大。明代后期徐贞明在京东营田初见成效,但在治理滹沱河时遭到弹劾,几乎获罪。从前文所述明代长堤、遥堤修筑皆出自州县政府之间的商议可见,明代后期中央政府缺乏对畿辅水系治理的关注。由于缺乏来自中央政府的统筹治理,州县政府自发修筑的水利工程就难免产生顾此失彼、“以邻为壑”等弊端。以郭允厚拟修月堤为例,郭允厚因为未顾及其他周边州县治水利益,因此修堤未能成功;而崔儒秀修筑遥堤则是文安县与雄县治水利益存在矛盾的体现。相比之下,长堤的修筑保障了周边各州县共同的治水利益,产生的冲突也较少,这主要是因为修筑长堤前得到了包括雄县在内各州县的支持,商议的范围较为广泛。

而清代前中期诸帝对畿辅水系的系统治理较为重视。清代康熙帝在国内局势基本稳定的情况下,从康熙三十七年(1698)开始系统整治畿辅水系,王村口堤的修筑就是工程中一个缩影;自此至道光年间,清代先后进行由王新命、怡贤亲王允祥、御史柴潮生、直隶总督方观承、署理工部侍郎程含章等人建议或主持治理畿辅水系的较大规模工程六次,而这些工程多已具有全流域统筹治理的思想。康熙后期到乾隆后期是清代文安县水灾频率发生较低的一个时期,文安遥堤矛盾也稍有缓和,与这一时期大清河水系、滹沱河水系的系统治理有关;滹沱河河道相对稳定也避免造成严重的水灾以及随之而来的治水冲突。

晚清时期也有较大规模的畿辅水系治理活动。同治十二年(1873)因直隶频繁发生河患,清廷命直隶总督李鸿章按照雍正年间成法筹划畿辅水利治理;光绪七年(1881)李鸿章上疏阐述治理海河支流五大河的思想后,清廷命其会同恭亲王奕䜣、醇亲王奕譞、左宗棠等重臣治理直隶水利。尽管如此,同治、光绪年间畿辅水患仍然严重,这与当时清朝内忧外患的严重政治危机有关。

文安遥堤引发的冲突事件暴露出晚清统治者处理遥堤矛盾的主要目的不是为了从根源上解决水患,而是为了维护清朝的统治,这对处理遥堤矛盾起到了消极的作用。前述光绪十九年(1893)秋的扒堤事件,激起了文安、大城等县两千余人聚众来京控告。清廷没有重视到灾民聚众背后的尖锐的治水利益矛盾,而是要对灾民来京控告的案件予以严厉惩办:“灾民恃众构讼,傥查有逼勒同行等事,即将为首之人,严拏惩办,以儆刁风。”李鸿章也说:“文安、大城被水各村,粮租早已停征,又从优筹给赈抚,体恤不为不周,乃竟结队成群,赴京构讼,显有奸民逼迫同行,……俟究明确情再行酌惩。”而地方官员的贪婪与腐败,也为本就饱受水灾之苦的文安县蒙上了一层阴影。光绪七年(1881)十一月,清廷得到奏报称,署理文安知县陈绍谌“妄加增税银、借端勒捐、因案纳贿并讳盗为窃”,后经李鸿章派官员查证,陈绍谌的罪行大多属实。虽然清廷最终将陈绍谌革职,但陈绍谌对文安县的影响无疑是恶劣的。在地方政治腐败的情况下,文安等县的水利事业也很难有所成就。

(二)经济因素

文安遥堤之争中所反映出的经济问题主要来自两方面。

一方面是水利工程需要国家财政拨款的支持。明代后期文安遥堤是由地方州县合修而成的,未得到来自明朝中央政府的财政支持;清道光、咸丰年间,“军需繁巨,更兼顾不遑,……于是河务废弛日甚。”同治、光绪年间,曾国藩、李鸿章主政直隶,对畿辅水系进行过整治,但“直库本极支绌,民力又甚拮据,部款亦难指请,惟有商恳东南各省劝捐解济”,“本省向系缺额,入不敷出,更无馀款可筹。”除财政紧张导致兴修河工乏力外,参与工程的丁夫也不足,李鸿章就曾表示所部淮军、团练各营只有两万多人,尚要用于海防、边防及镇守各地,“只能抽暇就近酌调助役,势难全撤要防,停罢操巡,以致顾此失彼。”而李鸿章建议“如康、雍年间故事,约计现在应办工程,先行由部按年拨给银百余万两,自可分投勘议,招雇民夫,助以兵勇,及时择要办理,次第兴作”,在当时筹措数十万两白银尚且极其困难的情况下是无法实现的。李鸿章的建议反映了清代前中期畿辅治水较为成功,与财政拨款的大力支持密不可分,而晚清财政拮据,较畿辅水利更为严峻的其他事务更需要经费的支持,畿辅水利也就日渐松弛。

另一个方面来自与堤防利益相关的各州县。较明代以来,冀中平原各州县人口大为增加:文安县在清康熙初年人口仅有不到1.7万,到光绪初年增加11倍多,逼近20万;雄县在明万历年间人口近3万,到清光绪初年增加近3倍,将近11.7万;任丘县在明嘉靖年间人口有3.2万,到清光绪初年增加近7倍,超过25万。清初因圈地、投充等原因占据各州县耕地,导致冀中部分州县的耕地较清初的“原额”都有不同程度的缩减,后来虽然经过清查、开垦有所恢复,但到光绪初年仍未超过清初耕地面积,如文安县耕地减至清初“原额”的94%、大城县减至86%、保定县减至67%、任丘县减至74%;以雄县耕地缩减情况最为严重,光绪初年竟减至清初“原额”的40%。文安县耕地虽然较“原额”缩减程度不大,但耕地受灾面积往往很大,如在同治八年(1869)文安县51村受灾耕地面积为1188余顷,而光绪初年文安县耕地面积为3558余顷,这就大致相当于同治八年文安全县三分之一以上的耕地颗粒无收,而当年洪灾造成的其他影响和破坏还不在此范围内。人口激增与耕地减少共同导致人均耕地面积的减少,光绪初年冀中多数州县的人均耕地面积低于每人3亩,文安县人均耕地1.78亩,大城县为1.73亩,雄县为1.54亩,保定、任丘两县则稍高,均在2.65亩左右。如果仅从人口与耕地的数据来看,还不能说明为何清代前中期遥堤矛盾尚不突出。主要原因在于,晚清时期的财政危机导致税赋的增多,地方官员为了政绩、地方士绅不得不通过“以邻为壑”来保障各自的经济利益。光绪八年(1882)文安县知县殷谦曾看到县内左各庄等村落差徭繁重,会同其他官员商议呈报直隶总督李鸿章批准减免了一部分差徭。这些减免的差徭名目甚多,有“供给天棚、马棚铺垫军硝取用之席片”,“床木、秫秸、干草、枳棘各类”,“大点规费、隆冬门牌费、供给鸡鸭等类”。农民的生活境况在天灾的打击下也日渐恶劣,遭到水灾后破产流亡者甚多,例如同治十一年(1872)的大水就导致文安县“谷价腾贵,十室九空”。这些都是文安遥堤之争背后的经济根源。

结语

发生在文安遥堤的矛盾与冲突,并不是明清时期冀中治水矛盾的个案。除了前文所述发生在文安县与周边州县的治水冲突外,在唐河、潴龙河流域也发生过上下游因分修堤防所引发的矛盾,例如蠡县与高阳县的矛盾、定州与祁州的矛盾等。从社会治理上来看,明清时期冀中地方治水矛盾具有一些与同时期其他地区相似的特征。江南地区的水利措施也常被人诟病不能够上下游统筹、跨政区合作。尤其是遥堤建设与维护方面较为活跃的是文安县的士绅阶层这一点,与其他地区情况类似。遥堤修筑时所需工费来源虽无明确记载,但既然不是出自国家的拨款而是由三县合修,由士绅出资捐修的可能性较大。而清代文安遥堤无论是重修还是看护,都不乏士绅的积极捐资与参与,最突出的是文安士绅黄善元曾专门赴顺天府尹申请开任丘苟各庄涵洞,以救文安水患。1912年,文安乡绅王树楠因“注重于堤工”而倡议成立堤工会,捐修堤防。正如有学者在研究清代太仓水利时所述,官方能动性的退缩必然使治水陷入分散和无序的状态。文安地方士绅阶层在治水过程中的积极参与,正是“官方能动性”不足的补救措施,但却只对自身相关的治水利益表示关切,为治水矛盾的激化埋下了隐患。

冀中地区的治水矛盾也有一些与其他地区不同的特点。一是部分上游州县“牵一发而动全身”,一州一县纵容盗决可能导致下游多至数州县乃至十数州县的受灾,例如光绪十一年(1885)献县发生的盗决滹沱新河北堤事件。这是由海河流域的自然环境特征所造成的,冀中地区土质疏松,滹沱河等河流泥沙量大,河床易淤、堤防易决,发生改道、引起洪灾的频率较高,加上冀中平原中部地势低洼,受灾范围也较大,与华北黄泛区环境有相似之处,而与山西的山地、江南的丘陵地区相比则差异较大。二是冀中地区处于畿辅,受到直隶政府乃至中央政府的关注要较其他地区稍高,地方治水冲突易得到来自较高层级官员的重视,曾国藩、李鸿章对文安遥堤引发的冲突事件都多次有奏折、批复。造成这种现象的原因既与晚清直隶政府对民间社会发生的冲突极为忌惮有关,也与清代前中期曾长期关注畿辅水系的治理有关。但从文安遥堤冲突的最终结果来看,事实却是矛盾始终存在,直隶大员徘徊于“堵”“决”之间犹豫不决,实际上是政治、经济等方面日益加重的危机所造成的。以上问题在现代水利治理中已得到较好的解决,现代京津冀地区的统筹规划与全流域水系治理使得文安洼地区的境况大为改观。而吸取明清时期文安遥堤之争的经验教训,保护雄安新区周边地区的生态环境,保障社会经济发展,也将促进京津冀地区人地关系日趋和谐与“千年大计”的稳步实现。

(本文原刊《中国农史》2022年第3期第127—137页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)