|

本文以“事件、资源与赋役”作为分析框架,以“田亩饱和度”作为分析工具,以地方志中的赋役类数据作为主要分析对象,测量闽粤赣三省五县人口流动的推力与拉力,藉此重新解释明代闽粤赣三省各区域社会变动、经济发展与政府之间的关系,以期获得对于各区域社会经济变迁的新认识。

明代闽赣粤三省毗邻地区,主要指福建的汀州府、福州府,江西的赣州府、南安府,广东的惠州府、潮州府、南雄府、韶州府、广州府和肇庆府等。本文以汀州府长汀县、福州府永福县(今永泰县)、赣州府信丰县、惠州府之兴宁县与永安县(今紫金县)的客家人迁移为例,运用并检验作为工具的“田亩饱和度”的适用性与有效性。所谓“客家”,指的是讲客家方言或从客家地区迁出的人群。

一.理论与方法

(一)既有的三种理论

推—拉理论 迄今为止,关于人口迁移,最为流行的理论之一仍然为推—拉理论。1960年代,国际地理学界与人口学界以此讨论迁出地的消极因素和迁入地的积极因素对于人口迁移的影响。他们认为,迁出地必有种种消极因素形成的“推力”将当地居民推出,而迁入地必有种种积极因素所形成的“拉力”将外地居民拉入。这些因素,既有经济的,如就业机会、工资水平、教育机会与文化设施等,也有社会的,如家人团聚、社区环境、社交网络等;而迁移则是各种因素共同作用的结果。有学者认为,这一理论是定性理论,理论形态并不深刻,只能对迁移现象作一般性表象解释。

本文将历史时期某一区域的纳税田亩与1949年该区域的纳税田亩之比,称为“田亩饱和度”,以此测量重大事件对于区域人口、土地资源的影响,并藉此评估当地政府因应之策。这一工具还可以对“推—拉理论”进行量化补充,以求准确地说明人口为何迁移,以及为何从A地迁入B地,而不是从B地迁入A地。

区域系统理论 梁肇庭是客家移民史的拓荒者之一。梁认为其研究模式综合了族群理论、中国内地移民史,以及施坚雅的区域系统理论。其中尤以区域系统理论最为重要。施坚雅为梁著撰写了一篇长长的“导论”,既是他对梁著主题的阐发,也是他表达自己的客家移民史观,或者,可以看作他对梁氏运用他的区域系统理论进行研究的赞许。施坚雅认为,梁肇庭与前人最显著的区别,就是他将客家人居住在宏观区域的边缘,同时又以主要商业中心作为战略目标的这两个特征结合在一起。

施坚雅解释说,大江大河之下游区域所以称为核心区域,是因为这一区域的生产水平较高,运输能力也强;而在河流的上游地区,生产水平低,运输能力弱,从而形成与核心相对应的边缘区域。在福建,闽江与九龙江下游的核心区是福州人和闽南人的天下;在广东,韩江下游与珠江三角洲则分别是潮州人和广府人的地盘;在江西,赣江中游与下游的中心区域,则为赣语人群所占据。客家人居住在各大区域的边缘,其腹地没有一个具有区域城市水平的城市,然而,客家地区的各个组成部分,在各个方向上都是以河流下游的区域性城市为导向的。

施坚雅的“导向”一说,将客家人的迁移,不仅解释为从河流上游向下游的迁移,而且解释为从农业地区向商业中心的迁移。其实,这一解释很符合人口迁移的推—拉理论,施坚雅进一步解释说,在16世纪客家周边区域经济复兴周期中,客家移民从事山区矿产开发,植树伐林,种植经济林与经济作物,其销售目标皆为河流下游的低地城市。这样一来,基于区域经济分工体系中的客家迁移就得到了妥帖的说明。

本文将指出,施坚雅夸大了客家移民在矿产开发、经济林与经济作物种植中的作用,本文各节揭示,客家人的迁移服从于迁入地政府恢复与增加田赋的目的。明代客家地区田赋的主要形态就是稻谷。明代客家移民的主体是水稻农民。

族群理论 当梁肇庭写作他的著作的时候,中国大陆的族群研究还处于起步的阶段。正是从那时开始,华南的一批学者,将族群问题视之为地域社会史的核心问题。在一篇论文中,陈春声指出,族群问题的核心是“文化”或“教化”,而不在于血统。与“身份”和“认同”有关的社会心理,对于移民社会的研究具有重要的意义。

在这篇文章中,陈春声以“潮州人”与“客家人”的分界为例,说明在地方社会的发展过程中,不同方言群体的日常冲突,使得方言群间的区隔越来越受到关注。在韩江流域,由于宗族组织的普遍建立和族谱的普遍编修,多发生于康熙中期“复界”之后,因此,这一过程与清政府重建社会秩序的过程互为表里。所以,在各种族谱中,人们对于祖先来源及迁移的叙述,便成为各族对于自身血统的“正统性”依据。

陈春声很好地解释了岭南山区原来“随山散处”的“猺人”和“舟居网捕”的“蜑人”,如何通过一系列艰难复杂、充满冲突与妥协的互动过程,转变为以农为生的土人,从“化外之民”转变成为朝廷的“编户齐民”;原来活跃于崇山峻岭间的“山贼”“流贼”及其后代也更多地服从官府的管治,并依朝廷典章制度和官方意识形态建构乡村的社会组织。原来大量存在的“畲人”和“猺人”转变为“编户齐民”之后,“客家”身份及其认同问题随之而产生。

本文同意陈春声等人对于畲人、猺人及蜑民的分析,只是对于山区的“山贼”与“山寇”的身份有所怀疑:他们不纳田赋,不派差役,处于政府管辖之外,故被称为“化外之民”。本文的问题是:他们从哪里来?他们以什么为生?他们真的是在“化外”吗?

(二)本文分析框架与工具

本文采用“事件、资源与赋役”的分析框架,以“田亩饱和度”作为分析工具,展开对于客家移民“推—拉”关系的定量研究。

本文认为,几乎所有的规模性移民都由某一事件而引起。所谓事件,主要为战争、传染病与自然灾害。凭借文字描述,某一事件对于某地人口的影响很难判别,需要借助“资源”的计算来进行。以洪武十八年(1385)波及三省毗邻地区的周三官之乱为例,波及十多个县份,留下许多记载,你却不知道哪个县份受害最深且受害到了什么程度。又如明代隆庆年间以惠州府为中心的矿徒之乱,波及范围广,你却不知哪些地区是受害最深的区域。

资源与赋役是可以计算的。从某种意义上讲,资源主要是人口与田亩;赋役也主要是人口与田亩。资源可以度量:其一,人均田亩=田亩/人口;其二,田亩饱和度=(历史时期田亩/1949年田亩)×100。赋役可以度量:政府依亩计赋,收取夏税秋粮;户口编入里甲,政府依里甲派役。于是,关于人口、田亩就需要特别地加以解释。

关于人口,何炳棣先生的开创性研究,确立了洪武二十四年户口调查的性质,是对内地各区域的汉族人口的普查。如果加上卫所人口,就是内地政区的全部人口。洪武以后,在大多数地区,户口数据转变为基本不变或很少变动的派役单位,与人口无关。1949年人口为新中国公安部门统计的年终人口,虽然不如1953年人口普查数据准确,但仍属可靠的数据。

关于田亩,洪武二十四年田亩是民籍人口的纳税田亩,也是耕种面积。加上洪武二十六年的卫所屯田,就是全部田亩。在地方志中,明代纳税田亩通常是以“官民田地山塘”来表达的。“山”与“塘”折算为田亩,这两项大约为全县官民田地山塘总额的5%左右,故不剔出,且以此与1949年耕地面积对接。

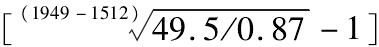

根据吴承洛《中国度量衡史》,明代1尺=31.1厘米,清代1尺=32厘米。如此,则明代1米相当于今0.933米。清代1米相当于今0.96米。今1亩=666.7平方米(25.82×25.82)。明代1亩=580.8平方米(24.1×24.1),即相当于0.871今亩(580.8/666.7);清代1亩=615平方米(24.8×24.8),即相当于0.922今亩(615/666.7)。

实际上,我们并不需要将明亩与今亩进行折算。以兴国县为例,同治《兴国县志》卷10《田赋》记载,洪武二十四年全县官民田地山塘31万亩,至万历九年(1581)清丈时为29.4万亩,此成为清朝初年之原额。又同治十一年(1872)29.3万亩,民国初年36.8万亩,1949年45.5万亩。清代继承了明代的田赋之额,亩制的变化没有意义。如果考虑民国时期的度量衡改革,与明代同一口径,1949年的亩数还要增加1.15倍(1/0.871)。只是由于各地的亩制存在差异,所以,没有特别必要,本文不作如此处理。

吴承洛还指出,在中国各地,地积的大小相差甚大,如在宁波,旧1亩=0.224-0.431今亩;在南通,旧1亩=0.959今亩;在汉口,旧1亩=1.154今亩。这里讲的是“旧亩”应当指清亩。然而,吴氏却没有援引任何证据以证其实。

相反,以政区基本不变的宁波府属奉化县为例,可证吴氏关于宁波地积的说法并不可靠。据光绪《奉化县志》卷7《户赋·田赋》,元延祐时期(1314-1320)全县田土49.5万亩;洪武时期田39.6万亩、地15.5万亩、山52.4万亩;顺治九年(1652)田41.9万亩、地11.4万亩、山54.4万亩。据新修《奉化市志》,1925年田40.1万亩、地9.6万亩、山54.1万亩。显然,1925年数据与明清时代的数据基本一致。又据1950年土改数据,全县登记耕地面积41.2万亩。显然,这一数据只是田,不包括地。在该书有关土地改革的记载中,讲到的都是田,没有地。所以,无论如何都不能将清代奉化之积亩,当作今亩的22.4%-43.1%。

之所以采用1949年耕地数据作为标准,是本文将1949年视作传统时代的结束之年与新时代开始的起始之年。依靠一家一户的力量进行土地垦殖的方法至此基本结束,而通过土地改革调查所确定的耕地面积,一般被各地视作1949年的耕地面积。事实上,从1949年开始,无论人口还是耕地,各地才有了相对可靠的数据。

二.“田亩饱和度”与推力、拉力

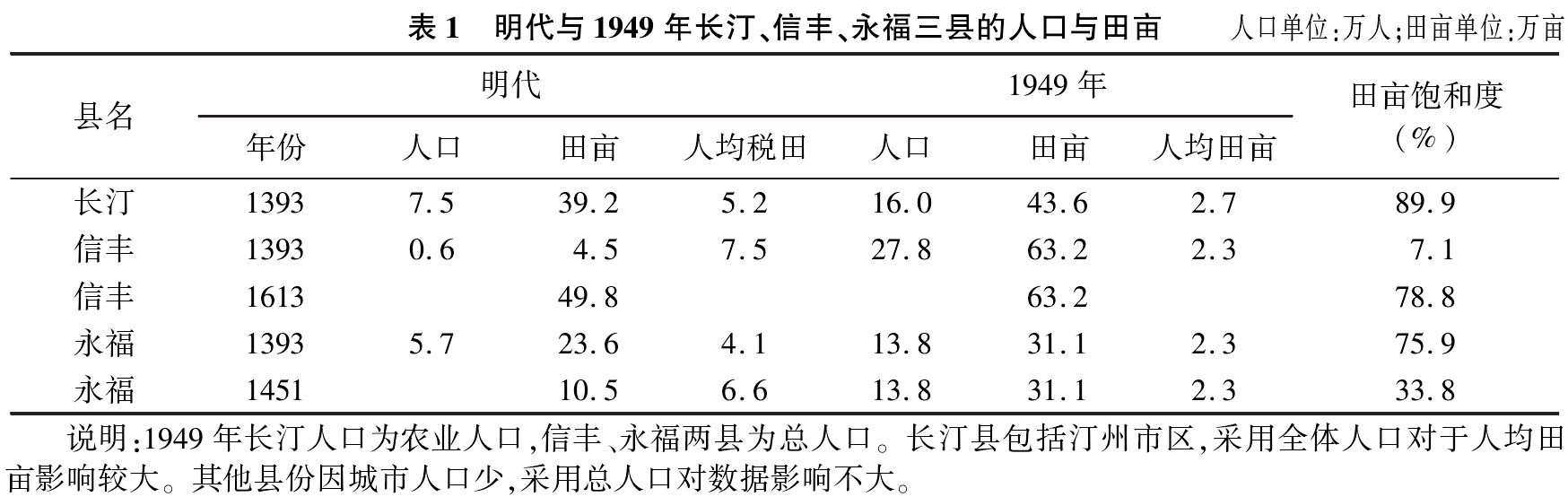

本节以长汀、信丰、永福三县为例,说明“田亩饱和度”之差异如何引发人口的迁移。在传统时代,“田亩饱和度”就是人口迁移之推力与拉力的量化指标。

从明代至1949年,长汀县与永福县的境域没有大的变化。在计算明代与1949年的人口与土地时,不需要对其境域进行调整。信丰县境域变化较大,经过调整后才可求得同一境域中的1393年与1949年人口与田亩。

在叙述每个县的情况时,本文皆依“明代人口与田亩”“1949年人口与田亩”“田亩饱和度”“人口迁入”的顺序展开。明代人口与田亩除了民籍之外,还有军卫人口与田亩,分别计算后加总。明代制度,每千户所为1120名军士,本文设每名军士携家属2人,则每个千户所有军人及其家属3360人。每一数据的计算过程,皆置于数据之后的括号中。人口多以“万”计算,一般只保留小数点后一位。

(一)长汀县

人口与田亩 据光绪《长汀县志》卷4《户口》,洪武二十四年户13693,口61253,户均4.5口,尚属可靠。以后的数据沦为派役单位,不予讨论。又据同书卷14《兵制》,明代有4个千户所人口驻扎或屯守于长汀,以标准配置计,有军人及家属13440人(1120×4×3)。如此,1393年长汀县可能达到7.5万(6.12+1.34)。光绪《长汀县志》卷5《田赋》记载“明官民田地山塘”39.22万亩,设此为洪武二十四年数据,人均5.2亩(39.22/7.5)。

1949年长汀县人口20万,其中农业人口16万,耕地43.6万亩,全县农业人口人均耕地2.7亩(43.6/16)。全县粮食产量4.65万吨,平均亩产213斤(46500×2000/436000)。需要特别指出,这里的平均亩产不是播种面积产量,而是耕地面积产量。

据此计算,1949年长汀县人均产量实为291公斤(46500×1000/160041);上引《长汀县志》称1949年农民口粮不足175公斤,仅占总产量的60%(175/291)。扣除种子粮后,1949年农业税超过总产量的35%,造成农民口粮的不足。

粮食产量通常指原粮,即主要为稻谷。以75%的成品率计,人均口粮只有131公斤(175×0.75),即263斤。在中国农村,人均口粮(成品粮)达到365斤方能免除饥饿。因此,1949年长汀县全年农民口粮欠缺28%[1-(263/365)]。加上非农人口,粮食所缺更多。

关于民国时期的农民口粮,1949年人均产量原粮291公斤,折合成品粮407斤(291×2×0.7),民国时期的田赋一般为正产的3%—4%,以4%计,人均田赋16斤(407×0.04),每亩种子原粮15斤,折合成品粮约10斤。上文指出长汀县人均2.7亩土地,以复种指数150计,所需种子折合成品粮41斤(2.7×10×1.5)。这样,农民口粮仅余350斤(407-16-41)。显然,这是一个可以饱腹,却没有余粮的水平。如果考虑到县中大约4万非农业人口,以及农民口粮以外的各项生活消费,可以肯定,民国年间长汀县粮食已经严重不足。

“田亩饱和度” 据上述数据,1391年长汀县纳税田亩占1949年纳税田亩的89.9%(39.2/43.6),即1393年“田亩饱和度”高达89.9%(见表1)。即便采用明尺,1393年长汀县田亩饱和度仍然高达74.4%。

很显然,在“高田亩饱和度”条件下,洪武二十六年以后,人口的增长将很快使得人均田亩越来越少,农民生计内卷。这就是明清时代汀州府一直成为人口移出地的主要原因。

(二)信丰县

明代人口与田亩 据嘉靖《赣州府志》卷4《食货·户口》,洪武二十四年信丰县户数638,口数3109,户均4.9口,合理。天顺《大明一统志》记载信丰县5里,应当是洪武二十四年数,每里127.6户(638/5),是合理的。嘉靖《赣州府志》卷6《戎卫》记载信丰县军卫1087人,与家属合计应为0.3万,全县人口合计大约0.6万(0.3+0.3)。

乾隆《信丰县志》卷4《食货·田赋》所载明代田亩及税粮相当详细,兹讨论如下。

其一,洪武官民田地山塘85901亩,秋粮正耗米4514石。洪武十三年增官民田地山塘139044亩,正耗米通共6491石。田地山塘增加了1.6倍[(139044+85901)/85901-1],而正耗米只增加了0.44倍[(6491-4514)/4514],加增田亩倍数大大超过加增田赋倍数。洪武二十一年上任的县丞李子昭说:“洪武十三年钦奉圣旨明文,天下丈量田地山塘,不分远近垅坑、排乾岭凹、高阜低洼、有无源流,一概丈量。”实将许多不能耕种之土地,丈为耕地。这一资料又称加增139244亩,较上引资料多了2顷,称秋粮正耗米6491石,却未说明是加增,还是全部。

其二,洪武二十四年攒造黄册,各乡田地水冲沙压,不能耕种者开除73304亩,是年官民田地塘只有11481亩。将这两项相加,合计为84785亩(73304+11481),接近洪武十三年之前之数。据此可知,洪武十三年所增田赋来不及实施,就遇周三官之乱,即洪武十八年波及赣南、粤东诸县山区的大规模寇乱,不仅增田计划告吹,且将旧额大幅缩减。

其三,洪武二十一年李子昭奏请减税粮4725石,岁纳1766石,田赋减少了72.8%(4725/6491)。洪武二十四年,全县秋粮米只剩520石,仅为洪武十三年的8%(520/6491)。

其四,从永乐十年(1412)至成化八年(1472)再至嘉靖三十一年(1552),官民田塘从22880亩增加为41793亩,再增加为42867亩;秋粮米从1076石增加为1956石,再增为2003石。万历四十一年,官民田地塘猛增至463019亩,增加10.1倍[(463019/41793)-1],秋粮正耗米仍然只有1946石,不增反减。万历四十一年数据应当是万历九年土地清丈的结果,后成为清代顺治年间的“原额”。

军卫人口与田亩 嘉靖《赣州府志》卷6《戎卫》记载信丰县屯田27720亩,每名士兵受田25.5亩(27720/1087)。如此,洪武二十六年全县纳税田亩3.9万亩(1.1+2.8);万历四十一年全县田亩多达49.1万亩(46.3+2.8)。

还需要讨论福建汀州卫屯田信丰之事。乾隆《信丰县志》卷6《兵防》记载,乾隆元年奉旨,原拨汀军闽省升科实在屯田5521亩,岁征屯粮银497.154两,改归并于本县屯粮额内,就近征解。按此项屯田坐落东坑等三十六处,佃民办纳屯粮。这一记载说的是县中荒田太多,拨给福建汀州军人屯田,汀军佃民耕种,屯粮交给闽省,至乾隆年间改归信丰。查乾隆《汀州府志》卷10《田赋》议及原征汀州卫“原额屯田”7317.847亩,“内除乾隆元年改归江西信丰县屯田”5971.45264亩,岁征银502.4556两,所指信丰屯田即汀州卫之屯田,只是数量有些许差额,可以忽略。以福建方面的数据为准,则洪武二十六年信丰县的纳税田亩共4.5万亩(3.9+0.6)。

1393年以后,信丰县境域变动很大。据乾隆《信丰县志》卷4《食货》,隆庆三年(1569)立定南县,割信丰县官民田地塘1445亩,占嘉靖三十一年信丰县42867亩的3.4%(1445/42867)。这样,万历四十一年信丰县官民田地山塘合计大约46.4万亩(0.1+46.3),加上军屯,合计纳税田亩为49.8万亩(46.4+3.4)。

又据道光《定南厅志》卷1《建置·沿革》,隆庆三年置定南厅,龙南割3堡,安远割3堡,信丰割0.5堡,信丰占定南的7.7%(0.5/6.5)。同志卷3《贡赋·户口》,三县共割310户给定南,其中信丰割户48户,占15.5%(48/310)。

1949年人口与田亩 1949年信丰县人口22.1万,耕地49万亩。1949年全南县人口68571人,耕地16.8万亩,其中包括1946年从信丰县江口乡划入的6762人和0.2万亩。6762人相当于全南县人口的9.9%(6762/68571);从江口乡划入的人口与田亩不成比例,所谓的0.2万亩是新修《全南县志》的编撰者根据数据差额估计的。在找不到更好的数据之前,姑且接受。1949年定南县人口7.4万,耕地14.4万亩。

光绪二十九年(1903),割信丰县4堡和安远县2堡立全南县,所以,1945年全南县人口与田亩的66.7%(4/6)应当归属于明代的信丰县。于是有下式:

信丰(1393年)=信丰(1949年)+0.077定南(1949年)+(0.099+0.667)全南(1949年)+其他信丰人口(1393年)=22.1+0.077×7.4+0.766×6.85+0.68=28.6万信丰田亩(1393年)=49+0.077×14.4+0.766×16.8+0.2=63.2万亩这样,与1949年数据比较,洪武二十六年信丰县的田亩饱和度只有7.1%(4.5/63.2);至万历四十一年,信丰县田亩为49.8万亩;田亩饱和度增加至78.8%(49.8/63.2)(见表1)。

从1980年代的自然村调查中可见,整个明代,来自周边高“田亩饱和度”区域的人口一直源源不断地迁入信丰。他们的后代成为今天信丰县的主要居民。

(三)永福县

明代人口与田亩 据万历《永福县志》卷1《户口》,洪武十四年,永福有户6092,口14217,户均2.3口,殊不可信。万历《永福县志》卷6《地纪》称:国初编户三十六里。查天顺《大明一统志》仍为36里,占福州府292里的12.3%。以户均4.5口为标准,再以4‰的年平均增长率计,洪武二十四年福州府人口共约44万。如永福县人口占福州府人口的12.3%,则有人口5.4万(44×0.123)。

万历《永福县志》卷1《土田》记载洪武二十四年“官民田园山塘地”20.6万亩。如果以不修正的1.42万口计,人均纳税田亩14.5亩。这当然是不可能的。如以修正过的5.4万口计,人均纳税田亩只有3.8亩,略显偏低。

乾隆《永福县志》卷3《赋役·屯田》记载延平卫原额屯田19590亩,福左卫原额屯田10918亩。以每军丁屯田30亩计,延平卫与福左卫在永福县的屯丁大约为千人左右,约为一个千户所的规模。

所以,洪武二十六年,永福军卫人口约0.3万,军屯田亩约3万亩(19590+10918);合计全县人口5.7万,税田23.6万亩(20.6+3)。

上引万历《永福县志》接着说:“永乐元年瓯窭半为荒坂”,官民田园山塘地仅存13.1万亩。正统十三年(1448)“邑罹邓茂七之祸,民愈凋残”。景泰三年(1452),官民田园山塘地仅有7.5万亩。万历四十年有所增加,亦不过7.7万亩。永乐元年永福县纳税田亩迅速减少,原因不明。正统十三年邓茂七乱后,纳税田亩较洪武二十四年减少63.6%[(20.6-7.5)/20.6],是战争中的屠杀所致。

关于邓茂七之乱对永福县的影响,万历《永福县志》卷6《地纪》称:“正统十三年邓茂七之党毒逐我邑,屠我丘里几尽。”卷1《户口》称,正统十三年邓茂七扇乱沙县,“其党西击永福,所过无少长,尽屠之。邑遂残破”。类似的记载还有一些,兹不一一转引。

于是,景泰二年,永福县户仅1218,口仅3373,人均负担纳税田亩多达22.2亩(74763/3373)。当然,这里的“人”指的是洪武二十四年之“口”。与洪武十四年14217口比较,永福县所存口数只剩23.7%(3373/14217)。假定洪武二十四年永福县人口为5.4万,则所余23.7%的人口为1.3万。这样,人均负担为5.8亩(7.5/1.3)。比较而言,采纳洪武二十四年修正口数是合理的。如果加上军屯人口0.3万,军卫土地3万亩,则1451年全县人口为1.6万(1.3+0.3),税田为10.5万亩(7.5+3)。

1949年人口与田亩 据新修《永泰县志》,1949年永福县人口13.8万,1949年全县耕地31.1万亩。这样,可知1393年与1451年永福县的“田亩饱和度”分别为75.9%(23.6/31.1)和33.8%(10.5/31.1)。永福县周边地区的人口就是在这一背景下迁入的。

明代的人口迁入 万历《永福县志》卷1《户口》记载了人口的迁入:

又考邑之田,其占于异县之民者十有二三,则黄籍之户口,因不尽为邑人,而漳、泉、延、汀之幸民流布三谷,生齿凌杂,实皆邑之户口,而不登邑之黄籍。在彼邑为亡命,在此邑为宾萌,由童而白首,由身而累世,曾不闻县官之有庸调,此何以异于鹿豕哉?

万历《永福县志》卷1《土田》称:

自是之后,闾阎靡敝,田园半名于外豪,本邑之民乃为之佃作。

来自漳、泉、延、汀之民,占有了全县20%—30%的田地,他们生于斯,老于斯,有户口却不见于黄册。黄册之外的“户口册”实为“田园之册”,亦即田赋征收册,亦称实征册。到了明代后期,有可能演化为“烟户之册”,即保甲册。由于不在黄册性质的户口册中,所以,这批记载于“田园之册”的外来者,只交田赋,却不承担“庸调”,即不承担徭役。

在接纳了大量的移民,包括客家移民之后,永福县的田赋何以未能恢复到邓茂七乱前的水平?万历《永福县志》卷6《地纪》“城池”条分别叙说了正德十四年、嘉靖二年与嘉靖三十八年之乱。万历《永福县志》卷1《户口》还记载了嘉靖四十年漳人发起的动乱,以及万历十七年汀人为乱,两次动乱致地方再度残破。兹不讨论。漳人王凤乱后,漳人可能被驱逐。再以后,文献中只见清一色的闽汀客家人。

这样就能理解乾隆《永福县志》卷3《赋役·土田》所记“国朝原额官民田园山塘地”共8.9万亩,较万历四十年的7.7万亩只增加了15.6%;较洪武二十四年的20.6万亩相差甚多。而在信丰县,万历年间的田亩已经恢复到洪武二十四年的水平。

(四)小结

据笔者测算,洪武年间,漳州、泉州、延平、汀州、福州五府的绝大多数县份都是“高田亩饱和度”地区,永福县“田亩饱和度”亦高达75.9%。如果没有永乐年间的动乱,以及正统年间的邓茂七之乱,永福县不可能成为福州府的“低田亩饱和度”地区,也就不可能引发人口的大量迁入。所以,“事件”是影响各县“田亩饱和度”的关键因素。三县数据详见表1

从表1中可以看出,“田亩饱和度”超过75%可以称为“高田亩饱和度”地区,而“田亩饱和度”低于40%的可以称为“低田亩饱和度”地区,低于10%则可以称为“极低田亩饱和度”地区。不同的“田亩饱和度”决定了不同的移民的容量,但移民是否迁入,以及迁入的速度与规模则取决于政府重建田赋的决心与能力。

三.隐蔽的纳税人口:以兴宁县为例

本节以兴宁县为例,讨论明代“田亩饱和度”及与之相关的“化外之民”诸问题。

(一)周三官之乱

兴宁县经历了洪武中期的“周三官之乱”,其人口变动的逻辑与信丰县相似。正德《兴宁志》第一卷《乡都》云:

县自洪武己酉复立,凡四十余都。既而江西安远贼周三官作乱,攻破县治,居民窜迁,继以大兵平荡,炊汲殆尽,仅存户二十余,编为二图,寄附长乐。及知县夏则中招携流亡,民虽欲集而病官田税重,莫肯承籍。则中请以官田减同民产定赋,从之。分民耕业,稍缀贯为区五,曰一都,曰二图,曰四都,曰五都,曰六都。后渐垦辟,复于一都内析置三图。六都析其羸,益以猺人、蜑人之有税者,置为二图。遂为编户七里,以迄于今。而称旧一都之二图为上六都,旧六都为下六都。

这里说的是洪武二年兴宁复县,不久即遭周三官之乱,居民逃亡。复县时的“四十余都”,乱后“仅存二十余户”,指的是纳粮之户。也许是预计外逃人口可能回归,所以,知县夏则中将他们编为2图,寄附于长乐县。夏则中招抚流亡后,编户7里。天顺《大明一统志》记载的也是7里。由此可见,洪武二年的“图”也是“里”。经历了周三官乱后,兴宁县的赋役单位损失殆尽,几乎灭县。这与信丰县相同。

关于文中“猺人”“蜑人”一句,陈春声认为反映的是从明初开始,“猺人”与“蜑人”被编入户籍,成为编户齐民的过程。本文同意这一看法,只是上引文中还有“官田税重”一句需要解释,留待下文。

(二)人口与田亩

为了更好地进行计算,下引文中的中文数字均写作阿拉伯数字。正德《兴宁志》卷3《户口》云:

元户1697。本朝洪武二十四年户722,口2626,永乐十年户1033,口4181,成化八年户1284,口5711,弘治五年(1492)户1213,口6084。正德七年户1216,口6214。

与元代相比,洪武二十四年户数仅存42.5%(722/1697)。以110户为1里,尚不足7里标准(110×7=770),颇疑722为772之误。此正如崇祯《兴宁志》卷2《户口》,将元代户数写作“六百九十七”,漏了“一千”两字。

从成化八年至正德七年的半个世纪中,户数增长了0.7倍(1216/722-1),口数却增长了1.4倍(6214/2626-1),体现了兴宁县为恢复周三官乱前的赋役单位所做出的努力。再查崇祯《兴宁志》卷2,从嘉靖元年至天启二年(1622)的11个数据中,户数皆为一千余,口数皆为五千余。至崇祯五年(1632),户1890,口6064;恢复乱前赋役的努力不再持续,户口转为较为固定的派役单位。

弘治十六年,县境北部大望山“流猺作乱”。嘉靖《兴宁县志》卷4称:“邑猺人散居大望山、大信,田峣崅,终岁艰食,且去邑远,其性易动。”在上引文中,陈春声征引多种史料后指出,在明代岭南山区,存在一条“民族走廊”,各地徭人、畲人,及其他少数民族人口,跋涉其中。这一说法,也得到兴宁县氏族资料的支持。

据上引资料,从1412年至1512年,兴宁人口年平均增长率为4‰,仍较正常水平偏高。1472—1492年的3.2‰,才是兴宁山区人口自然增长的正常水平。

据正德《兴宁志》卷3《屯田》载,兴宁县有5个百户所屯田于此,约计人口1680人(112×5×3)。以3.2‰的人口年平均增长率,从1393年至1512年,军籍人口从1680增加为2460,与民籍人口相加,则为8674人(2460+6214)。

1949年兴宁县人口48.5万。平远县人口10.6万,其中9.1%属于明代的兴宁,则有人口1万。合而计之,1949年明代境域内的兴宁人口有49.5万(48.5+1)。从1512年至1949年,兴宁人口从0.87万人增加至49.5万,年平均增长率高达9.3‰ 。这一高得离谱的数据之所以产生,只有两种可能,其一,1512年数据没有包括全体人口;其二,1512年以后有大量人口迁入。1512年以后,兴宁县并无人口大量迁入,相反,却有大量人口迁出,因此,第一种可能才是真实的。 。这一高得离谱的数据之所以产生,只有两种可能,其一,1512年数据没有包括全体人口;其二,1512年以后有大量人口迁入。1512年以后,兴宁县并无人口大量迁入,相反,却有大量人口迁出,因此,第一种可能才是真实的。

(三)人均田亩的变化

官田税重,减至民田的税率之后,人民方肯承籍。正德《兴宁志》卷1《乡都》所载“知县夏则中招携流亡,民虽欲集而病官田税重,莫肯承籍。则中请以官田减同民产定赋,从之”,说的就是这个意思。

正德《兴宁志》卷3《征赋》记载了元代以来田赋数额的变化:

本朝洪武二十四年官民田地塘共486.56顷,秋粮米1281石……永乐十年渐添,近岁始定,有小损益,亦不甚相远。今载正德七年田赋之数,官民田地塘山共2215.50顷,秋粮米5275石。

洪武二十四年,秋粮米共约1281石,约198555斤(1281×155),每亩纳税4斤稻谷(198555/48656),假定亩产200斤,每亩税率大约2%(4/200)。正德七年,每亩纳税3.7斤稻谷(5275×155/221550),每亩税率不足2%。税收略减。这些数据可以证明正德《兴宁志》的记载的合理性。

另外,我们还可以计算明代兴宁县人均田亩的变化。已知洪武二十四年兴宁县民籍人口2626人,加上5个百户所人口,则为4306人(2626+1680),是年全县官民田地塘48656亩。洪武二十五年军屯5屯,每人授田20亩,共11200亩(112×5×20)。民田、屯田合计为59856亩(48656+11200),人均13.9亩(59856/4306)。如上文,1512年,全县人口(包括军屯人口)8674人,纳税田亩增至221550亩,军屯土地减为11100亩,合计23.3万亩,人均纳税田亩高达26.8亩(232650/8674)。如此高的纳税负担是不可想象的,其中定有蹊跷。

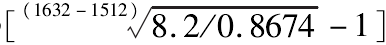

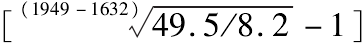

较为真实的人口见于保甲系统与烟户册中。崇祯《兴宁县志》卷2《政纪》录有知县征收兵粮的一道晓喻,称县中设保,每保多的有300余户,少的只有40余户。“今查通县烟户共一万六千三百有奇”,可见全县烟户是建立在“保”的组织结构上的。以户均5口计,人口约8.2万。从1512年至1632年,兴宁县人口从8674人增长至8.2万,人口年平均增长率高达18.9‰ 。从1512年至1949年,人口年平均增长率约为9.3‰ 。从1512年至1949年,人口年平均增长率约为9.3‰ 。从1632年至1949年,人口年平均增长率为5.7‰。这说明,虽然1632年人口数仍然偏低,但较1512年数据要准确得多。 。从1632年至1949年,人口年平均增长率为5.7‰。这说明,虽然1632年人口数仍然偏低,但较1512年数据要准确得多。

假如以3.2‰的年平均增长率为准,从1512年至1632年,兴宁县人口从8674增加至1.3万,较之实际上的8.2万要少6.9万。也就是说,1632年,兴宁县在籍人口只是实际总人口的15.9%即[(8.2-6.9)/8.2]。

再来讨论洪武年间的数据。兴宁洪武二年复县之时,全县40余都(图),有户4000余。假定为4500户,战乱之后,余722户,约占战前户数的16%(722/4500)。以周三官乱后全县6都为准,恰占乱前全县40都的15%(6/40)。这一数据的巧合令我猜想,周三官之乱并不一定造成全县85%的人口死亡,而是在籍人口的减少。人口死亡、逃散与藏匿在内的税源散失,为夏则中重整赋税提供了机会。

夏则中的田赋整理包括两个方面,一是将官田税率改与民田相同,一是降低全县税额。在这一过程中,战乱中的幸存者开始享受和平与低税的美好时光。和平与低税又吸引着汀州府、赣州府的移民大量前来。不过,至正德七年,兴宁县的“官民田地塘”与“秋粮米”增加了4—5倍。准确地说,不能叫做“增加”,而是恢复。就是在田赋恢复过程中,和平依然,低税依然,兴宁县回到了普通的田赋水平。外来移民开始承担田赋,在“田园之册”中有了自己的“赋口”。

(四)“田亩饱和度”的变化

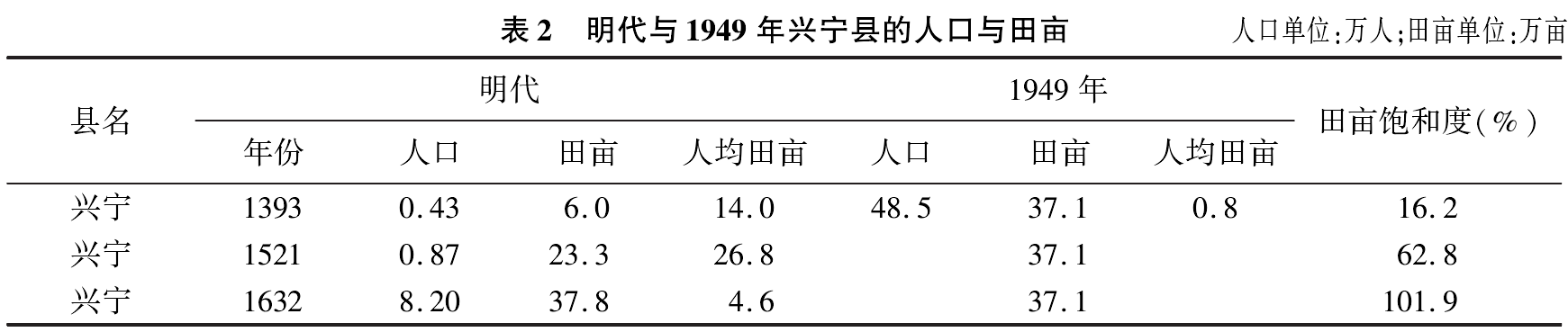

1949年,将兴宁县与9.1%的平远县合计,有人口49.5万,耕地37.1万。已知洪武二十六年全县纳税田亩6万亩,正德七年全县纳税田亩23.3万亩;查崇祯《兴宁县志》卷3《政纪》,万历十年全县田地山塘增加为37.8万亩,至崇祯五年基本不变。这样,三个年份的“田亩饱和度”分别为16.2%(6/37.1)、62.8%(23.3/37.1)和101.9%(37.8/37.1)(见表2)。需要说明的是,在万历年间的计算中,军屯田亩不再单列。

将兴宁县与信丰县比较,洪武二十四年人均纳税田亩,信丰县为7.5亩,兴宁县为4亩。究其原因,信丰县主要为实际人口,兴宁县则存在大量户口之外的纳税人口。至1521年,兴宁县人均田亩多达26.8亩,说明此时的“人”非人口。万历十年,兴宁县人均田亩为4.6亩,反过来可以证明这一人口数据的真实性。这就说明,在兴宁县政府依亩收税的对象,包括了大量不在黄册,却在田园之册的人口。

兴宁县的数据再次令人猜想,在那些人口遭到或似乎遭到毁灭性破坏的地区,一定存在某种统一的制度:其一,政府通过设置军屯以增加田赋收入;其二,政府规定各县在限定期限内恢复田赋旧额;其三,虽然户口增加缓慢,但政府掌握的“烟户”远远超过户口。如此,随着时间的推移,理论上不派差役的“烟户”越来越成为政府的役源目标。

(五)氏族中的移民史

从户口数据上看,兴宁可以称为“似乎遭到毁灭性破坏的地区”,然而,从现在的居民中,我们却能发现大量明代以前土著的存在。如钟氏,号称北宋时从汀州迁长乐,南宋从长乐迁兴宁,1985年有人口3.7万。又如刘氏,声称南宋自宁化石壁迁入,1985年全县人口10.8万。再如王氏,声称南宋自福建泰宁迁入,1985年亦有人口3万。在全县112个氏族中,这些可以确定为周三官乱前的土著,至少有30个。由此可见,周三官乱后,土著并未死绝,他们中的大多数只是暂时地从“编户齐民”中撤出,以配合知县夏则中减免官田之税的策略。不久,他们又回到了政府的田赋册中。

1985年兴宁县全县人口94.4万,这112个氏族人口合计91.5万,占全县人口96.9%(91.5/94.4)。1985年,宋元时代的30个氏族虽然仅占氏族总数的26.8%(30/112),但1985年他们的人口合计41.8万,占112个氏族人口的45.7%(41.8/91.5)。如果将时间截止于洪武年间,共得65个氏族,占112个氏族的58%(65/112),其1985年人口81.6万,占1985年112个氏族人口的89.2%(81.6/91.5)。在这65个氏族中,宋元时代的30个氏族人口占其人口总数的51.2%(41.8/81.6)。

这一系列数据分析证明了以下三点:其一,在兴宁,时代越早的氏族,其人口越多。其二,今天兴宁县人口的主体由宋元时代的土著及元末明初的移民所构成。其三,将时间截止于洪武末年,在兴宁县人口中,正好超过一半(51.2%)的人口是土著。

这样,也就回答了上文中提出的问题,正德七年以后人口的高增长,是因为这一年的人口数据没有包括全体人口。1512年以后虽有人口迁入,但更多的则是人口迁出。他们成群结队地迁往惠州府南部诸县。关于这一点,详见本文第四节。

(六)小结

明代及1949年兴宁县的人口与田亩列如表2。

在“事件、资源与赋役”的分析框架中,可知洪武十八年的周三官之乱摧毁了兴宁县赋役系统。虽然土著或死亡,或逃散,或隐匿,但其人口主体仍然存在。通过人均田亩的分析,可知明代中期以前,大约有85%的人口不在黄册系统中,却存在于田赋册里。存身于田赋册中并形成兴宁田赋交纳主体的大量人口并不是“化外之民”。

明代后期,烟户册包括了绝大多数的兴宁居民;而人均5亩,表明人均田赋负担的合理化及人口数据趋近于真实。同样,明代后期的“极高田亩饱和度”表明当地的土地开垦已至极限,政府的征税能力亦已至极限。

四.矿徒之乱与移民:以永安县为例

永安县今名紫金,系隆庆三年或隆庆六年析长乐(今五华)与归善(今惠阳市与惠东县)两县设置。与永福县相同的是,明代中叶永安县境遭到大的战乱破坏,于是有设县之举,也有移民迁入。与永福县不同的是,虽然战乱导致了人口的大量死亡,政府却没有减少田赋之额,而是以大规模招徕移民以保证田赋的完成。

(一)矿徒之乱

嘉靖三十二年,长乐县民张道宗率百余人至海丰银瓶山取矿,适逢两广总督发布矿场采用“委官抽分,官四民六”新政,激发采矿热潮,矿徒蜂拥而至。嘉靖三十八年,张道宗与伍端掘取海丰逃军坑矿脉,颇得厚利;不久矿脉掘尽,伍端及其下属遂“揭戈四掠”。与此同时,来自河源的矿徒数千突袭惠州府城,屠城郊南津窑头等地。

唐立宗指出,广州、惠州、韶州、南雄各府交界处均受到矿徒的劫掠。据《定氛外史》,嘉靖三十八、三十九年间,西江流域(主要包括归善、海丰、长乐三县)形成以陈世安、温七和伍端为首的三股势力。嘉靖四十三年,伍端被招安,却被部下缚杀。伍端死后,矿徒之乱进一步扩大,并一直延续到隆庆六年,时间长达20余年。

据《定氛外史》,伍端死后,各地“贼党列巢”有13处。通过今地图、万历《永安县志·永安县图》,以及《爱如生方志数据库》进行检索,有10处可以确定其位于今惠东县、紫金县、海丰县、惠阳区、惠州市郊,即明代中叶的永安、归善与海丰三县。据此判断,明代中叶惠州府的矿徒之乱,实为惠州府北部诸县矿徒对南部永安、归善与海丰三县的战争,受害深重之地则为南部三县。

(二)人口与田亩

永安县有隆庆三年与万历十年数据可供讨论。隆庆三年设永安县,除了从长乐县划出琴江都2图外,还从归善县划出古名都3图和宽得都2图,合计7图。这样,从长乐县划出的境域占永安县的28.6%(2/7),从归善县划出的境域占永安县的71.4%(5/7)。

据万历《永安县志》卷2《赋役》,隆庆六年割自长乐1526口,割自归善3493口,合计5019口。割自长乐者占30.4%(1526/5019),割自归善者占69.6%(3493/5019)。又据万历《永安县志》卷首《都图》,万历十年全县2031户,4471口。口数较隆庆六年减少。分都论之,琴江都425户,1347口;户占全县20.9%(425/2031),口占30%(1347/4471),口的比例基本不变。

据乾隆《归善县志》卷11《赋役》,嘉靖四十一年归善县官民田地山塘57.3万亩,隆庆六年46.2万亩。隆庆六年减少的11.1万亩(57.3-46.2),应当是划给永安县的5个图的纳税田亩额。以此推测,永安县7个图共有田亩15.5万亩(11.1/5×7)。据上引文,隆庆六年长乐县土地大约减少了4.8万亩,归善与长乐割给永安县的田亩合计15.9万亩(11.1+4.8),与推算相符。万历《永安县志·永安县图》记载古名都与宽得都军屯土地2.4万亩,隆庆三年永安县立县时的纳税田亩合计为18.3万亩(15.9+2.4)。

万历《永安县志》卷首《都图》还记载了万历九年的清丈结果,三个都的田亩分别为9.1万亩、8.7万亩和6.6万亩,合计24.4万亩。长乐境内的田亩占27%(6.6/24.4),归善境内的田亩占73%(1-0.27),与两县原来割与的图的比例相同。只是需要特别说明,这一数据是包括屯田在内的。

隆庆六年永安县0.5万人口,承担17.2万亩土地的税收,人均高达34.4亩。排除军屯不计,0.5万人承担15.9万亩耕地,人均31.8亩,仍然是不能承受之重。这实际上意味着,割去0.5万“口”仅仅是丁额,是差役,不是人口。

1949年紫金县人口25.9万,耕地45.2万。据此计算,隆庆六年永安县的“田亩饱和度”已达40.5%(18.3/45.2)。万历十年,随着纳税田亩的增加,“田亩饱和度”上升到54%(24.4/45.2)。在其他地区,很少见到“田亩饱和度”超过50%仍有移民大量迁入者,永安是一个例外。

(三)政府招徕“客民”

经过嘉靖三十八年以后的长期战乱,原来的人口大量死亡,为了不减田赋,政府不得不通过招徕移民,以获得足够的劳动力。明代中叶永安县的移民史,就是在这一逻辑框架下展开的。

万历《惠州府志》卷2《事纪》在“万历十七年”条下记载:

异邑民入归善、海丰、永安界田。自山寇炽,三邑民死于锋镝者殆尽,至是将二十年,生齿犹未复也。田地荒莱,灌莽极目,于是异邑民入界而田之。海丰则多漳、潮人,归善、永安则多兴宁、长乐人,而安远、武平人则俱有之,其中多犷悍好斗。

这一段文字除了强调“异邑民入界而田之”,并不说明他们是如何迁入的。此外,这段文字认为,在外来的移民中,以兴宁与长乐两县迁出者最为主要。

万历《惠州府志》卷2《事纪》记载了政府招徕移民的路引制度:

按令甲军民出百里外,官给路引。今当下令客民各赴领本县路引以来,引目内开原某都某图、某约、某户长下丁,今移居某县、某村,佃耕某人田土,带妻子几名口。既领引矣,诣所居县籍之,署其引曰验讫,乃付约正收保,盖网在纲,则有条而不乱也。当事者图之。

除了一个“甲”字不能理解外,本段文意明确。外来移民欲迁入永安、归善等地,须得到迁入地政府发给的客民路引。路引上注明迁出地与迁入地的各项信息,以及迁移者的家庭信息,并请移民原籍县署注册。一切手续符合,迁入地之约正方可收他们入保甲。

关于迁入人口之数量,万历十年《永安县志·图叙》云:“幅圆七百里,可谓大版;籍仅七里,可谓小法;为户七百七十,寓籍居半。”这一记载说的是永安方圆七百里,设县时只有七图。以洪武二十四年编制,每里110户为1里,7里正合770户。所谓“寓籍居半”,指的是这770户中的一半为外来的“寓籍”者,即指黄册中户口的一半为“寓籍”者。这一说法,留待下文检验。

康熙二十六年(1687)七月,屈大均从广州至归善,入永安,留下一篇《入永安县记》,其文称:“县中多闽、豫章、潮、惠诸客家,其初高曾至此,或农或商,乐其土风,遂居之。”在屈大均参与编纂的《永安县次志》中,也有记载:“县中雅多秀氓,其高曾祖父多自江、闽、潮、惠诸县迁徙而至,名曰客家,比屋诵读,勤会文。”这两条资料,研究者耳熟能详,只不过,他们都没有注意到,这些客家人是在矿徒之乱后,由政府招徕而迁入的。

这样就解释了永安县的“例外”。战乱之后,地方政府亟需建构永安设县的理由,田赋的恢复与增加就是最好的理由之一。加上移民迁入的浪潮形成,迁入人口与原籍人口的绳绳相引,人口持续迁入不可遏止。

(四)氏族中的移民史

在《紫金文史·姓氏篇》中,存在一批迁出地不详,或迁入年份不详的氏族,或许其中就有真正的土著,却因没有办法统计,弃而不用。得到69个姓氏共322个氏族的迁出地与迁移时间,其统计结果如下。

其一,氏族迁入最多的地方是兴宁与长乐。这与上引万历《惠州府志》的记载相同。长乐本来就是永安母县之一,人口众多,不足为奇。如上文所揭,兴宁的氏族主要形成于明中期以前,其人口主要是宋元时代土著的后裔。正德年间兴宁县“田亩饱和度”达到61.2%,崇祯年间高达101.9%。因此,兴宁人口的对外迁移有着巨大的推力,永安县即其首选之地。

其二,明洪武至嘉靖年间,永安陆续有外地氏族迁入,却没有形成大的波峰。将“明中期”及“明末”迁入者均算作明代隆庆及隆庆以后迁入的,共有155个氏族,占全县氏族的48.1%(155/322)。顺治与康熙年间迁入者共有69个氏族,占全县氏族的21.4%。以人口计,则明代隆庆至崇祯年间迁入者的后代占全县人口的56.9%,而顺治与康熙年间迁入者的后代占全县人口的10.4%。也就是说,今天紫金县人口的半数以上,是在明代中后期迁入的。如果将时间截止于康熙年间,则明代中后期迁入者的后代占当时全县人口的57.9%,顺治、康熙年间迁入者的后代占当时全县人口的10.5%。回到上文所引万历十年《永安县志·图叙》所云“寓籍居半”,似有夸大,但如果将时间截止于万历十年,并将明代前期迁入的氏族统统算入,则是合适的。

(五)小结

兹将明代与1949年永安县的人口与田亩列于表3。

嘉靖年间主要来自惠州北部诸县的矿徒用战争摧毁了惠州南部三县人民的家园,政府为了保证田赋不失,迅速且大规模地招徕移民,填补人口死亡造成的田赋缺失,使得“田亩饱和度”不致跌落。十几年后,纳税田亩迅速增加,“田亩饱和度”亦迅速提高。这表明当地政府希望一开始就将迁入人口纳入田赋系统。田赋征收额的提高,证明了析县的合理性与当政者的行政能力。

五.结论与余论

(一)结论

至此,可以对本文所涉五县情况作一总结。

其一,“田亩饱和度”的高低形成移民推力与拉力的具体指标。将本文中三个表的数据联系起来思考,可以认为,当一个地区的“田亩饱和度”处于10%以下,就会产生强大的移民拉力,引发持续不断的或大规模的人口迁入。当一个地区的“田亩饱和度”低于40%,如果政府急于恢复或增加田赋,有可能引发规模性的人口迁入。当一个地区的“田亩饱和度”超过70%甚至更高,那么,这一区域将获得持续且强大的移民推力,人口不断向外迁移。“田亩饱和度”的高低就是人口迁移的推力或拉力的强弱。

其二,将五县情况作一综合,可知在数据基本可靠的洪武时期,人均5亩既是一个农家耕种的指标,也是一个农家生活小康的指标,更是政府有效征收田赋的指标。这样,我们既可以通过人均田亩评估人口与田亩数据的质量,也可以通过纳税田亩的数量估算实际人口。例如,万历九年的土地清丈开辟了估算人口的新途径。

其三,各地方志中明代田赋数据的变动,不仅反映了事件对于人口、经济,以及政府的田赋征收带来的影响,也反映了县级政府与上级政府之间的博弈。例如,在经历了洪武十八年“周三官之乱”带来的毁灭性破坏之后,至万历年间信丰县才恢复洪武初年的旧额;永福县亦虽人死赋减,却通过大规模招徕移民迅速恢复旧额;永安县在维持旧额不动的情况下,大量招徕移民,短短十几年间,田赋之额大大超过旧额,地方政府的行政能力得到了完美的体现。

总之,“田亩饱和度”是指同一区域历史时期纳税田亩与1949年纳税田亩的数量之比,可以用来测量重大事件对于区域人口、土地资源的影响,并藉此评估当地政府因应之策。这一工具性概念还可以测量人口流动的推力与拉力,解释区域之间人口流动的成因与效果。

(二)余论

行文至此,还有两个问题需要讨论。其一,所谓田赋实征册,是如何记载黄册之外的户口的?其二,承担徭役的田主,与不承担徭役的田主,在同一个赋役制度下如何共处?

迄今为止,尚未见有明代的田赋实征册。栾成显先生曾就中国社会科学院历史研究所藏《万历至天启休宁汪氏实征册》进行过讨论。从册名及栾氏转录的部分内容看,这件实征册是汪氏家藏的私册,内容与汪氏田产有关,可能系抄录里册而形成。

舒满君从上海图书馆觅得清代徽州祁门东部地区吴氏文书中三种实征册,其中时间最早的为《祁门县新丈亲供首状》,也是目前所见最早的实征册。该册实际上是由顺治年的七甲归户册+顺治十二年至十四年间的亲供册+顺治十四年实征归户册三个部分组成。

该册第1页第1列书有:“一图柒甲总,顺治拾贰年七月,册书朱邦瑞造,字其叙”,表明这是一本“一图七甲”之甲册,而非私册;制作者为田赋征收人即册书朱邦瑞。

祁门十一都一图七甲的主姓吴,其他姓有朱、王、汪、张等姓。顺治十四年,该册记为:“顺治十四年归户实征册,本年七甲总田税共六百九十一亩。”以下分房,分户,分社会组织一一记载其纳税田亩数额。

“一户朱德泽,系江南徽州府祁门县归化乡籍”“一户汪起,系江南徽州府祁门县籍”;类似的还有李应贵、吴泰顺、王金旺、吴恒春等。他们的本籍虽是本县,却不属于本村。吴恒春除了交纳自己名下的田地塘外,还要认纳“(吴)兴让户”名下之田赋。很显然,吴恒春从吴兴让户下购入一块土地,却因没有办理过户,其税由吴恒春代交。

“一户张潮宗,系江南徽州府休宁三十一都,附祁门县当差”。这一记载表明实征册不仅记载来自本县却不属本甲的人口,也记载来自他县的人口,并特别注明其差役与原籍不相干,当差之地为本县。

至此可知,实征册不仅记载本甲各户之田亩税额,还记载那些户籍不在本甲之人的田亩税额,甚至还记载其承担差役之地。所谓“户籍不在本甲之人”,包括本县与外县之人,推测明代的实征册也有相同或相似的内容,也就是万历《永福县志》卷1《户口》中所称之“田园之册”。

《明史》卷78《食货二》:

一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募。力差则计其工食之费,量为增减;银差则计其交纳之费,加以增耗。凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官,故谓之一条鞭。

对于许多地区而言,一条鞭法中役与赋的合并,实际上将无处佥派之役,安置在田亩上。换言之,也就是赋予田赋实征册以派役功能,取代不能覆盖全体土地业主之黄册。明代的田赋大约为田地正产的3%左右,微不足道,而役之派发,则可能为当役之年的当役者带来极大的负担。以田亩为基础的赋税征收与役之派发,可以最大限度地消除人口流动带来的役之流失或役之失衡。

道光《定南厅志》卷3《贡赋·户口》引用了万历《定南厅志》的一段话:

旧志论曰:建县以来,惟抱故籍充差,里役赔貱之累极矣。迄今十余年,攒造已经二次……今邑中异籍者田连阡陌,而丁仅一二;土著者田未及半,而额仍旧存。议者谓于献民数时诚得廉明长吏,举逋亡而尽豁之,师宋制,籍客丁,以助土人之徭,使世耕世居而食是土之毛者,悉令立籍,则户口不患其寡,而均和安富之治成矣。

隆庆三年定南建县以后的十多年间,经过两次清丈,可以确定这样一个事实:大量的异籍者及外来者,田连阡陌却不派役;土著田不足半数,却承担全部之役。如果豁免所有的逃亡者,将客民编入本县户籍,则徭役平均,县境安富。很显然,这一段文字主要是针对那些没有黄册户口却有田赋实征册上“赋口”的“异籍者”而言的。

以此思路,所谓“化外之民”之乱,主要是那些以前不需要承担徭役者在被纳入徭役佥派系统时的反抗。在这个意义上,主要针对异籍者的税役均等与税役一体化才是明代一条鞭法改革的意义所在。

(本文原刊《清华大学学报》2022年第1期第32—47页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)