|

清光绪三十三年(1907年)春,绥远城将军贻谷延请予假太常寺少卿高赓恩修纂《绥远旗志》,引发了归绥道和土默特旗各自修志的应和,最终成为近代内蒙古方志编纂史上规模最大、成果最富的一次修志。除高赓恩纂成《绥远旗志》《归绥道志》《土默特旗志》外,道属各厅为备修纂道志采择,或创修厅志及采志录,或补续旧志。据《归绥道志·采用书目》记载,创修者有《宁远厅志略》(署通判宁存校辑)、《宁远厅古迹志》(乔桐荫著)、《陶林厅志略》(通判贾栩编集)、《兴和新厅志稿》(同知陈时隽纂)、《托克托厅采志录》(通判任秉铨辑)、《萨拉齐乡土志》(刘澍初稿,通判屠义矩纂)、《五原厅志略》(署同知姚学镜辑),补续者有《归化厅志采访稿》(刘鸿逵辑,徐树璟续辑,张嘉桢补辑)、《和林格尔厅志略草》(通判张焕辑,署通判乔樾荫续辑)、《清水河厅志稿》(通判文秀纂,署通判吴福麟续)等。遗憾的是,此后时代更替,政局变动,如今只有《五原厅志略》尚存,其余尽皆无从踪迹。

2021年9月12日,友人告知,内蒙古自治区包头市“鹿城红藏阁”网店出售旧籍“托克托县采写史料15本”。同月19日,经内蒙古自治区图书馆领导批准,我与友人宝力格驱车赴包头市造访店主方文军。经目验,确认该籍为《归绥道志·采用书目》之《托克托厅采志录》的底稿本,遂以善价购回。据卖家方文军言,该稿本购自地摊,其辗转经过不详,原收藏者及来历无从查证。以下笔者对该籍做详细介绍和初步研究,不妥之处,敬请方家指教。

一、文献形态与成稿时间

该籍共15薄册,毛头纸,毛笔书写,纸捻装订。开本大小稍有差异,大致在23.7cm×15cm以内。厚薄不一,厚者15叶,薄者仅4叶(均包括封面、封底)。正文多处有修改,个别册中还有粘条或夹页。

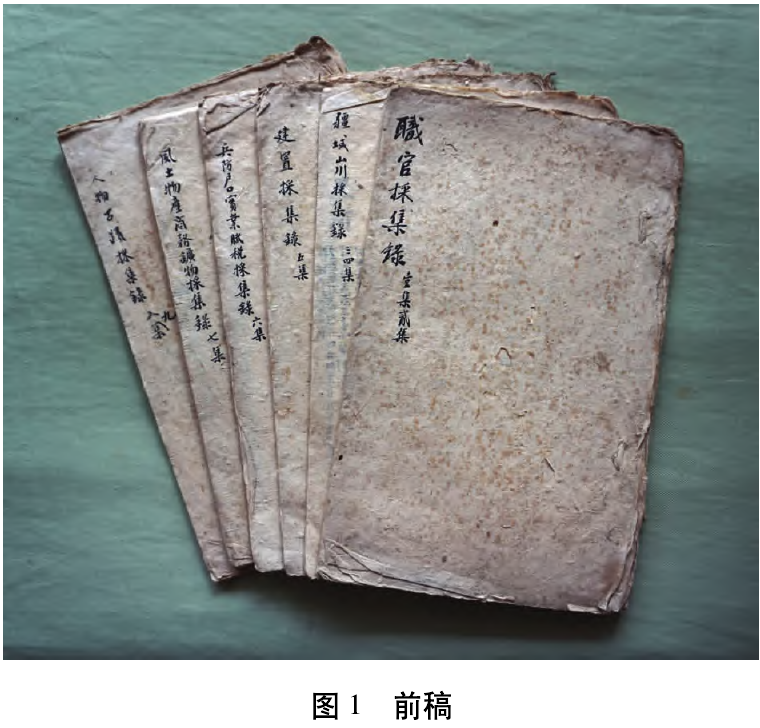

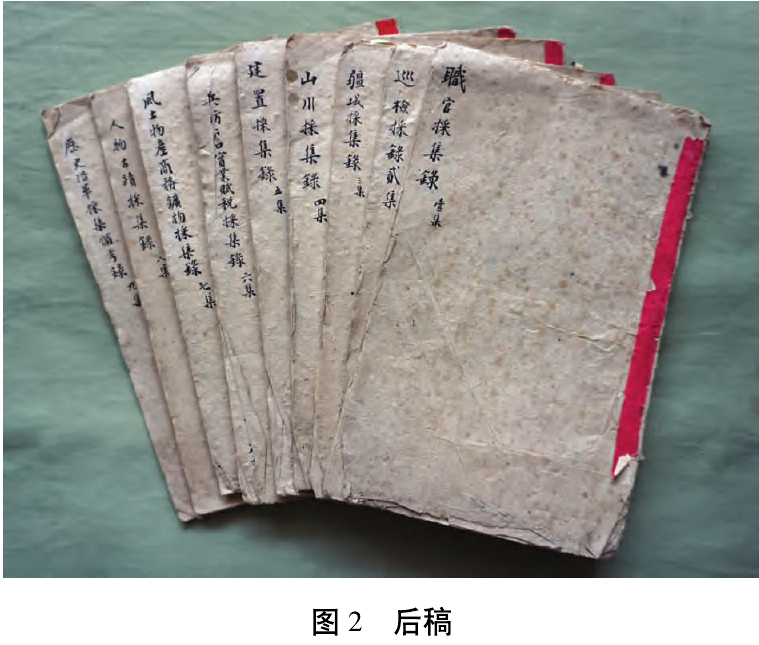

此15册实为前后两稿:前稿6册,约8000字(见图1);后稿9册(封面右边缘粘有红色细纸条,以别于前稿),约10000字(见图2)。每册封面仅标注其所含类目并编次,无总书名。前稿6册依次为:《职官采集录壹集贰集》《疆域山川采集录三四集》《建置采集录五集》《兵防户口实业赋税采集录六集》《风土物产商务矿物采集录七集》《人物古迹采集录八九集》。后稿9册依次为:《职官采集录壹集》《巡检采集录贰集》《疆域采集录三集》《山川采集录四集》《建置采集录五集》《兵防户口实业赋税采集录六集》《风土物产商务矿物采集录七集》《人物古迹采集录八集》《历史沿革采集备考录九集》。除后稿增有《历史沿革采集备考录九集》外,两稿册数的差异主要在合订与否。

其成稿时间,每册末均署明。前稿6册依次为:壹集“光绪三十三年五月集录”,贰集“光绪三十三年五月廿七”,三、四集“光绪三十三年六月初一”,五集“光绪三十三年六月初二”,六集“光绪三十三年六月初四”,七集“光绪三十三年六月初七”,八、九集“光绪三十三年六月初十”。后稿9册除三集“光绪三十三年五月廿九”、九集“光绪三十三年六月十一”外,余与前稿同。惟该籍所载内容有晚于此者,如后稿《职官采集录壹集》末有光绪三十四年(1908年)始任职的林朝元,《巡检采集录贰集》末有光绪三十三年(1907年)署任之王鍾,观其笔迹,当系纂辑者续补。前稿亦据以抄录,其中巡检王鍾系以圆珠笔抄录,当系晚近之收藏者所为。

二、书名与纂辑者

该籍虽未题总书名,但每册均标明“采集录”,故其书名应为《托克托厅采集录》。《归绥道志》作《托克托厅采志录》,《绥远通志稿》又作《托克托厅志录》。此三者中,“采集”词义宽泛模糊,“志录”易生歧义,唯《托克托厅采志录》系定稿缮清后的定名,含义相对贴切,且使用在前,故本文以其为正书名,以免纷乱。至于该籍册数与《归绥道志》所言之“三册”不合,应系未定稿与定稿缮清本的差异。《绥远通志稿》称:“稿本原存厅署,入民国后,托县经匪陷扰,比修通志查取,已早遗失,无从踪迹矣。”此遗失之稿本,当即定稿缮清本,而非此未定稿本。

关于纂辑者,《归绥道志·采用书目》作“通判河间任秉铨辑”。《绥远通志稿》沿袭此说,称:“《归绥道志》著录三册,通判河间任秉铨辑。今案职官表,秉铨吴桥县人,光绪三十二年任,宣统初始卸事。”此说不确。该籍后稿八集末署明“两等京学堂教习附生郜荣采集”,而通判任秉铨当为下达采辑任务者。因为同知、通判等地方官“负有重责,事务纷繁,恐无亲自纂辑志书的可能。况幕僚属草,主子署名,乃官场通例”。观《归绥道志·采用书目》中各厅报送之志略或志稿,多署其同知、通判纂辑,即可了然。

郜荣,“托厅民籍”,光绪十九年(1893年)取中文生。朱耀主编《托克托县志》载有郜荣,称:“清朝秀才。他在私塾教书重视习字和写作训练。规定每个学生每天写大小楷各一仿。写大楷字用尺八大白纸,一仿写24个字;指导学生练字由易到难,先照仿引写,然后写配格,最后临字帖。写小楷用6行25格纸,临小字帖,练习写小字,为开笔作文打基础。学生写完以后,先生都要亲自评判,选择好的贴堂表扬。学堂成立后,他任过两等官立小学堂教习附生,著有《托克托厅采集录》9集。”末句所言书名、集数与该籍吻合,当得自其收藏者或知情之郜氏后人。

幸运的是,笔者在该籍某册某页装订线处发现夹有一折叠得很小(约4.4cm×1.7cm)的薄纸条,纸色发黄,展开约13cm×3.6cm,上面用蓝色圆珠笔写有“国营内蒙第二机械制造厂职工医院医师郜明赠”。国营内蒙古第二机械制造厂于1954年成立于包头市青山区,直属国家第五机械工业部,是现今内蒙古北方重工业集团有限公司的前身。此职工医院医师郜明当即郜荣的后人,是该籍的原收藏者。经托克托县友人乔红艳女士帮助,我得以先后向郜荣后人郜三板、郜文鼎先生请教。据称,郜荣是其曾祖父,清末在托克托厅衙署任书办(管办文书的属吏)。郜明是其六叔,毕业于清华大学,在包头市青山区居住。2018年去世,终年82虚岁。关于该籍,两位郜先生并不知情。

三、前后稿之异同

该籍前稿修改痕迹较少,仅有一粘条,而且有据后稿补录者;后稿增改处较多,仅粘条或夹页就多达十余条。例如:

前稿《职官采集录壹集》中,通判自乾隆十四年(1749年)格尔肯至光绪三十二年(1906年)任秉铨共77任(包括署理、代理),其中第74任史树桢系以粘条补写的。后稿较前稿多乾隆元年(1736年)伊某,少道光廿三年(1843年)觉罗清,并将前稿之任赓熙、任奇瑛改作赓熙、奇瑛,收录了前稿粘条所补之史树桢。

后稿《疆域采集录三集》前后均有粘条:“黄河自何方来,由某境入本境,由厅治西转南,经某某村,行若干里出本境何方,入某境。村名、里数、方向都要查明。黑河自何方来,由某境入本境,经某某村,行若干里由厅后西南某处并入黄河。”此种粘条与该籍原文笔迹不同,当为审阅把关者提出的加详要求,而应命补写的内容不见于后稿,而是被合订于前稿《人物古迹采集录八九集》末,并夹有其草稿两纸。

两稿《建置采集录五集》所列相同,后稿于厅治、巡检署、监狱、城守厅文字有所加详。例如,前稿“厅治”作“在本境前后街中间,乾隆二年建盖,大堂、仪门、大门,宅在二堂后”。后稿改作“在南北大街路东,乾隆二年建”,删“大堂、仪门、大门,宅在二堂后”,粘条曰:“于某年被水灾冲圮,经樊公恩庆重建二堂、三堂,现任任公秉铨重建大堂、仪门、大门及左右科房、厢房、客房、厨房、马号共八十余间。”“某年”二字旁又补“光绪二十一年”。

后稿《兵防户口实业赋税采集录六集》于“汉民户口”后有朱色粘条:“按:前报过共平民十万九千余口,此系礼房有卷。”“耶稣教户口”后有朱色粘条:“托厅耶稣堂一座,现已禀明归官经理,教民教士溃散,无××查。”“赋税”列目相同,地亩数、田赋数有异。“旧田”末亦有朱色粘条:“光绪九年每米一石奉文改征银一两六钱,以一两五钱解运绥远城粮饷厅散放兵米,以一钱为各厅办公经费之需。”

后稿《人物古迹采集录八集》于“黄河西城”前有粘条:“黄河西城、十二连城、二古城,有无基址,均要注明。”而正文应命于“黄河西城”下增“基址残阙,有处约尺许,仿佛城垣形”,于“二古城”下增“二城相距不远,城基均有,约二尺许”。

前稿《人物古迹采集录八九集》之“艺文”目无内容,而后稿《人物古迹采集录八集》之“艺文”目夹有《乾隆三十七年重修黑河桥碑记》一纸。

后稿《历史沿革采集备考录九集》于“沿革”后有粘条:“安设托克托城厅应注明属何府。即归化同知所属。协理系归化城西路协理通判,归化同知所属。”其后即有夹条补曰:“归化未设归绥道以前,归化系属朔平府,协理托克托厅并未设置。设归绥道以后,始置协理托厅××,旧归×署厅治以来,归归绥道管理。旧系属归化同知厅所属。”

以上所举乃荦荦大者,至于细微的修改,所在尚多,恕不一一缕述。

四、与《归绥道志》相应内容之比较

作为辖有十二属厅的归绥道,其所修《归绥道志》自有其相应的体例、记载范围等要求,对《托克托厅采志录》(以下简称《采志录》)不可能尽数采用,而且利用方式也多为摘要或删改,径抄者甚少。现择要对比如下:

《归绥道志》“驿递”仅言“在厅城,现额递马四匹,马夫二名”。未采《采志录》中设于“乾隆七年”“每马一匹,日支草料银九分八毫。马夫二名,日支银六分。每年共额支草料工食银一百三十两七钱五分二厘”。

《归绥道志》“托克托厅户口”采用过《采志录》后稿,除汉民数据不尽相同外,蒙、回户口尽同。将后稿之“喇嘛教在厅治十五里河口镇东召湾村建有广宁寺召一座,寺内住持、大小喇嘛僧四十名,均有理藩院札付。建自乾隆廿八年”句,简化为“喇嘛教在厅治十五里河口镇东广宁寺召,内住持、大小喇嘛僧四十名”,未采“天主教教民二千七百八十九名口”“耶稣堂一座,现已禀明归官经理,教民教士溃散,无××查”句。

《归绥道志》“托克托城厅关隘”之湖滩和硕、黄河官渡、黑河渡,全文径抄《采志录》后稿;黑河堤坝“由厅治北阁外起,至河口镇西南隅止,计长一千八百余丈,广三丈”句系摘抄,未采“沿堤种植杨柳树五千余株,环围厅镇,系前任杨公讳逢春、恩公讳承种植。于光绪三十一年经前署归绥道曹公祖转详院宪奏拨款银,大加修筑。嗣由本住铺商每年岁修”句。

《归绥道志》之《归绥道厅学堂表》采用《采志录》之学堂、学生、经费,未采年份。

《归绥道志》之《归绥道各厅巡警饷章表》利用过捕盗营条,作“马步兵共二十七名,以捕盗营弁兵改”。未采饷银项。

《归绥道志》“托克托厅田赋考”全部抄录《采志录》(包括粘条),仅一处数字微异。

《归绥道志》“托厅军需仓廒”全文径抄《采志录》。

《归绥道志》中“二百年来,客民日多,近益垦辟,阡陌居庐,逐渐增广,蒙汉同处,类皆勤于稼穑,习于牧养”句,摘自《采志录》后稿。

《归绥道志》中“托克托厅通判”自乾隆元年伊某至光绪三十二年(1906年)任秉铨,共62任;“巡检”自道光年间张方溎至光绪三十三年(1907年)署任之王鍾,共19任。而《采志录》后稿较《归绥道志》为详,“通判”自乾隆元年(1736年)伊某至光绪三十二年(1906年)任秉铨,共77任(包括署理、代理),不包括末增之光绪三十四年(1908年)始任职的林朝元;“巡检”则为23任。

《归绥道志》之“孝义”韩二仁,系据《采志录》改写,并增家属之后续事。“节妇”杜氏、丁氏,系据《采志录》改写,并增一阎氏。

以上所举可见,《采志录》于《归绥道志》多有贡献,但不知是因从事仓促草率,抑或别有他故,被刊落不用的内容亦复不少,值得重视。

五、史料价值

该籍系应归绥道署修志而报送的志材,又是未定稿本,归类与记述自不能尽妥,与一般方志成籍相较,其粗略殊甚。尽管该籍记载较简略,且被《归绥道志》采用过,但未采用者尚多。它作为现今托克托县唯一的清代准方志文献,具有不可替代的史料价值及文物价值。被《归绥道志》采用过的部分,对今后整理《归绥道志》亦是不可或缺的参校依据,对近年新修的两部《托克托县志》亦有一定的纠错和补充作用。

例如,关于广宁寺的创建时间,托克托县志编写委员会编写的《托克托县志》(修订稿)称:广宁寺“所建年月无碑匾字迹可考,唯外院置一铁鼎,鼎腹有‘乾隆五十八年铸’等字”。而朱耀主编《托克托县志·大事记》于清高宗乾隆五十八年(1793年)载:“乾隆四十三年(1778年)清廷核准托克托厅在召湾修建章嘉活佛家庙广宁寺,历时15年竣工。”显系将前志所载铸鼎时间“乾隆五十八年”确认为广宁寺建成时间。至于起自乾隆四十三年(1778年),历时15年,不知何据。而《采志录》则明确称广宁寺“建自乾隆廿八年”。

再如,乾隆年间《重修黑河桥碑记》,《归绥道志》及两部《托克托县志》均失载,而原碑已无从踪迹,全赖未定稿《采志录》得以存世。

总而言之,未定稿《采志录》历经百余年沧桑而传世,实乃托克托县人及地方史志研究者之大幸。郜荣的纂辑,其后人的保护、传承,内蒙古自治区图书馆的重金购藏,皆功不可没。

(本文原刊《内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期第93—96页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)