|

太史公曰:“汉兴,序二等……高祖子弟同姓为王者九国,唯独长沙异姓,而功臣侯者百有余人。”这里言及汉初封建序列,为诸侯王、列侯两等。学界分析汉代封建制度,皆将诸侯王、列侯一并论之。然而,作为列侯“诸侯”身分标志的侯国,在汉代史籍中常写作“食邑”。战国秦汉之际,食邑与封国乃两种截然不同的制度。对史籍中列侯之“侯国”、“食邑”并用现象,学界并未充分关注。

20世纪以来各类汉代出土文献的发现,使学界意识到西汉列侯封地称谓存在由“侯邑”到“侯国”的转变。不过,以往讨论主要聚焦于“侯邑”更名“侯国”的时间,对推动变化的内在机理少有阐发。事实上,列侯封地称谓的变化,揭示出西汉列侯制度的重要转变:汉初列侯仅有食邑(侯邑),侯国是后续产生的制度。本文从分辨战国秦汉封国、食邑两种制度的差异入手,探讨汉初列侯封地性质,分析列侯食邑转变为侯国的历史背景,并对这一变化在汉初的政治影响提出看法。

一、汉初无侯国

司马迁记述高祖封置开国功臣,言及封地,概以“食邑”称之,如萧何:“高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多”;又如曹参:“高祖六年赐爵列侯,与诸侯剖符,世世勿绝。食邑平阳万六百三十户,号曰平阳侯,除前所食邑”;再如张苍:“以六年中封为北平侯,食邑千二百户”。此外,周勃、樊哙、郦商、灌婴、傅宽、靳歙受封列侯,基本皆写作“赐爵列侯,与诸侯剖符,世世勿绝。食某地若干户,号某侯”。结合曹参、张苍受封记录,可知“食某地”皆为“食邑某地”的省称。

汉初称列侯封地为“食邑”或“奉邑”,还有一些文献例证:

(朝廷)凡十五郡,而公主列侯颇食邑其中。

(吕后二年春)丞相臣平言:“谨与绛侯臣勃、曲周侯臣商、颍阴侯臣婴、安国侯臣陵等议,列侯幸得赐餐钱奉邑,陛下加惠,以功次定朝位,臣请臧高庙。”

西汉初年的列侯食邑常省称为“侯邑”,《汉书·百官公卿表上》曰“列侯所食县曰国”,再加上西汉后期常称侯国为食邑,文献中汉初列侯食邑多被视作侯国的另一种表述形式。对于汉初存在侯国制度,学界并无分歧。

然而,出土文献的发现,动摇了这一认知。清末以来,山东临淄刘家寨陆续出土汉代封泥。时至今日,该地考古发掘以及公私机构收藏已达2000余枚,剔除内容重复者,约300余种。临淄封泥为汉初齐国官署弃物,时代下限为景帝初年。

封泥文字出现很多“侯邑”,计有“广侯邑丞”、“祁侯邑丞”、“台侯邑丞”、“清侯邑丞”、“昌侯邑丞”、“郊侯邑丞”6种。另外,清末民国各类封泥谱录载有临淄封泥“强侯邑丞”(1629、1630)、“彭侯邑丞”(1314)、“宁侯邑丞”(1354—1358)、“德侯邑丞”(1156),是列侯封地官员用印制度的反映。官印所示列侯封地称“邑”,与西汉后期列侯封地官印称“国”截然不同。除了临淄封泥,晚清民国封泥谱录还著录有“费侯邑丞”(1310)、“衍侯邑丞”(1607)。近年河南平舆又出土西汉封泥“樊侯邑丞”、“强侯邑丞”。费、衍、强三侯封置于汉高帝时期,樊侯封于文帝元年(前179)。这些封泥也是汉初列侯封地称“邑”的实物证据。张家山汉简《二年律令·兴律》简396、397亦涉及列侯封地称谓:

县道官所治死罪及过失、戏而杀人,狱已具,勿庸论,上狱属所二千石官……彻侯邑上在所郡守。

作为吕后时期朝廷颁定的律文,“彻侯邑”显然是官方正式称法,与汉初官印“侯邑”相验证。由此反观前举汉代文献,始知汉初食邑、侯邑绝非侯国替代称法,实际透露当时不存在“侯国”概念。

受此启发,复核《史记》纪传,列侯废免之书写方式也有时代差异。汉代废免列侯、收夺封地称“国除”,此于史籍屡见。然而《史记》纪传载录汉初列侯分封、废免,从不言“国”,概以“爵邑”称之。如高帝十二年(前195)“樊哙至,则赦复爵邑”;“孝文帝既立,乃复封哙他庶子市人为舞阳侯,复故爵邑”。《史记》纪传不见文帝以前列侯“国除”的记载,其缘由应是汉初列侯无侯国,故无国可除。

与《史记》纪传不同,《高祖功臣侯者年表》记录高祖至吕后时期列侯废免称“国除”,应与司马迁依据的史料来源有关,表序曰:“余读高祖侯功臣,察其首封……至太初百年之间,见侯五,余皆坐法陨命亡国。”可见司马迁所阅高祖功臣谱牒成书于汉武帝太初年间,表中之“国除”应是照录太初年间功臣谱牒,出于后世改定,不能反映汉初列侯封置制度原貌。

总而言之,出土简牍、封泥表明,汉初列侯封地称“(彻)侯邑”,与传世文献汉初列侯“食邑”、“侯邑”记载相印证,表明列侯并无侯国,仅有食邑。汉高祖建立侯国制度的看法不符合历史实况,学界对西汉列侯制度、封建制度的认识应予再思考。

二、战国秦代的分封制与食邑制

要理解汉初列侯仅有“食邑”而无“封国”,须先梳理分封、食邑制度的演变历程。商周时期只有分封制,而无食邑制。分封制的关键在于“裂土授民”,即将土地和人口分封给诸侯。诸侯是封国的主宰,“自行为政,有治民权,有掌军权,有财政权,有很大的独立性”;食邑制则晚至战国时期才产生,封君并非封地所有者,没有治民权,仅食租税。分封制与食邑制的根本差别在于,受封者是否拥有封地所有权以及治民权。分封制的诸侯因为拥有上述权力,要到封国居住,体现“国君”特性;若诸侯在朝廷任职,则派置“相”代替管理封国行政。战国时期出现食邑制,其封君不需要前往封地居住,也不必派置“相”管理封地行政,封地行政仍由朝廷派遣官员管理,属于朝廷直辖行政体系。

战国时期分封制与食邑制并存,分封制主要适用于王亲国戚,或是为国家立有大功者;食邑制主要与军功爵制相结合,立有军功者可根据爵位得到封户不等的食邑。前者如秦昭襄王封公子巿、公子悝、舅父魏冉为诸侯,魏国封公子劲、韩国封公子长为诸侯,这些人都是王亲国戚,仍然遵循商周天子封建亲戚为诸侯的原则,此即苏秦所说“贵戚父兄,皆可以受封侯”。后者的封置原则详见《商君书·境内》:“(故爵公乘),就为五大夫,则税邑三百家……(就为大良造)。皆有赐邑三百家,有赐税三百家。爵五大夫,有税邑六百家者,受客。”唯有获得军功才能得到税邑,军功贵族仅食封户租税。分封制与食邑制的封置原则,以及封地的管理方式截然不同,两者不可混同。

然而,前辈学者考察战国封建制度,对延续自商周的分封制度重视不够,或以为分封制已被食邑制取代,或以为分封制的性质发生转变。这些看法都不甚准确,根结在于战国时期的诸侯与封君均有“君”、“侯”的称法,导致后人难以分辨,故将两种制度混为一谈,引发理解偏差。其实有一种简单有效的方式区别战国时期的诸侯与封君,那就是封号。诸侯因为拥有封地所有权和治民权,封号采用封地之名,延续了商周分封制度传统;而封君因为没有封地行政权,并非诸侯,不能以封地为封号,只能采用寓意美好的名号以为饰。例如秦昭襄王“乃封魏冉于穰,复益封陶,号曰穰侯”,燕昭王“封乐毅于昌国,号为昌国君”,二人封号得自封地,属于诸侯。齐威王封邹忌“以下邳,号曰成侯”,赵孝成王“以尉文封廉颇为信平君”,二人封号不以封地为名,封地性质为食邑,二人属于封君。

依照上述方法,将战国时代以地名命名的“公”、“侯”、“君”史料筛选出来,可以发现当时仍存在分封制度。如薛公田婴以及魏安陵君,二人皆以封地为号,属于诸侯。楚柱国昭阳致信田婴,“请以数倍之地易薛”;秦王谓安陵君,“寡人欲以五百里之地易安陵”。柳春藩称战国封君“不是封邑土地的所有者,对封区的土地和人民无占有之权”;杨宽说战国分封制的封君“一般不直接掌有封邑的政权”。若按两位学者所言,昭阳应与齐王商议易地,为何要跟田婴交涉?秦王在灭魏国后,可以直接收夺安陵,又为何要跟安陵君交换土地?可见田婴和安陵君明确拥有封地所有权和行政权。不仅如此,田婴还在薛建立齐威王宗庙,正是开国诸侯奉先王为宗的惯例。他还与魏国交聘,其子田文居薛,“招致诸侯宾客及亡人有罪者”,还曾“中立于诸侯,无所属”。田文死后,齐国并未收夺薛地,而是与魏国“共灭薛”。安陵君拥有自己的军队,拒绝魏王调遣。这些都表明薛、安陵乃是独立封国,绝非齐国、魏国属县。

战国时期的诸侯仍然拥有封地所有权和行政权,若不在朝廷任职,要回到封国居住。除了前面提到的田婴、田文、安陵君,秦昭襄王“废太后,逐穰侯、高陵、华阳、泾阳君于关外……收穰侯之印,使归陶”。四人为诸侯,封地在关外,失势后前往封国居住。而对于封君来说,由于没有食邑行政权,所以不存在“就国”。例如白起因军功授武安君,属于食邑封君,秦昭襄王四十八年以后,白起不再任将,仍居咸阳,正因其无国可就。

战国时期的秦国本来是分封制与食邑制并存,但秦庄襄王即位后,几乎再未出现分封制的诸侯。例如秦庄襄王封吕不韦“为文信侯,食河南雒阳十万户”;秦王政封嫪毐“为长信侯,予之山阳地”;秦王政封弟成蟜为长安君,封楚公子为昌平君、昌文君,文信、长信、长安、昌平、昌文皆非封地之名,表明当时已无分封制。唯有嫪毐短暂以太原郡为封国,属于极特殊情况。秦始皇二十六年(前221),秦统一天下,丞相王绾建议推行分封制,李斯反对,描述当时“诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制”,证明秦已无诸侯,此后秦始皇废封建、立郡县乃水到渠成之事。秦灭六国,六国所封诸侯也一并消除。秦统一后彻底废除分封制,而军功食邑制得以保留。杨宽认为秦朝统一后并未废除分封制,举出很多封侯的例证。其实,这些列侯、伦侯都属于食邑制的军功贵族,而非分封制的诸侯。杨宽混淆了分封制与食邑制,对此柳春藩已有辩驳,笔者不再赘言。

三、汉初列侯食邑制度及其特征

秦末天下大乱,关东六国复起。项羽灭秦,大封各国宗室、军将为诸侯王,全面复兴封建制,封建性质的“侯”也一并复活。如项羽闻陈余“在南皮,故因环封三县”。陈余请以南皮为齐国扞蔽,“因悉三县兵袭常山王张耳”,可知他并非仅食南皮等三县租税,乃享有实际治民权,并组建军队。中国国家博物馆和故宫博物院各收藏一件由“市丘”颁授“楼烦”为军将的虎节,郭永秉考证这两件虎节的制作时代在楚汉之际,市丘为韩国城邑,虎节中的“市丘”指韩王信。先秦两汉未见以都邑以外之城邑代称国家的现象,郭永秉将“市丘”解释为韩王信,或许因认为唯有诸侯王方能组建军队。结合前举陈余事例,可知楚汉之际的“侯”仍延续先秦诸侯特质,故将“市丘”理解为项羽所封之“侯”更为妥切。两件虎节乃市丘侯拥有军队的实物证据。战国时期楚国分封制度发达,“封君太众”,且享有极高的独立性。项羽复兴封建性质的“侯”,是继承战国时期的分封制,可能主要受楚制影响。

刘邦起兵后,常赏赐部下军功爵,但因其身分为楚将,并不能封侯;公元前206年晋封汉王后,始具备封侯资格。刘邦全面继承秦制,秦国的军功食邑制度也被沿用。刘邦平定三秦,臣僚灌婴、傅宽、周緤因军功晋爵列侯,分别赐予杜县平乡、雕阴、池阳三地“食邑”,封号为昌文侯、通德侯、信武侯。三人不以封地为封号,显然属于军功食邑贵族。刘邦为汉王时,封卢绾为长安侯、曹参为建成侯、周勃为威武侯、夏侯婴为昭平侯、樊哙为临武侯、靳歙为建武侯、孙赤为惠侯、丁礼为正奉侯,也是以嘉名为号。当时功臣一如秦代旧制,依照爵位领有数量不等的食邑,而无封国。

随着刘邦称帝,其政治身分再次发生转变,与功臣的政治关系需要重新确定。高帝六年十二月,刘邦重新分封功臣为列侯,排定列侯位次。这次定封,列侯改以封地为号。依照战国旧制,唯诸侯以封地为号,此举意味着刘邦推翻秦代不立“功臣为诸侯”的原则,赋予列侯以诸侯身分。楚汉之际,张良说刘邦:“天下游士离其亲戚,弃坟墓,去故旧,从陛下游者,徒欲日夜望咫尺之地。”获得一块封地,晋升诸侯,是建功立业者的夙愿。身为天子的刘邦把功臣封为诸侯,可谓“从人所愿”。皇帝“与诸侯剖符”,立白马之盟,都是对列侯“诸侯”身分的重申。然而汉初列侯封地官印及朝廷颁布的律文表明,当时列侯封地不称“国”而称“食邑”。对此现象应作何理解?

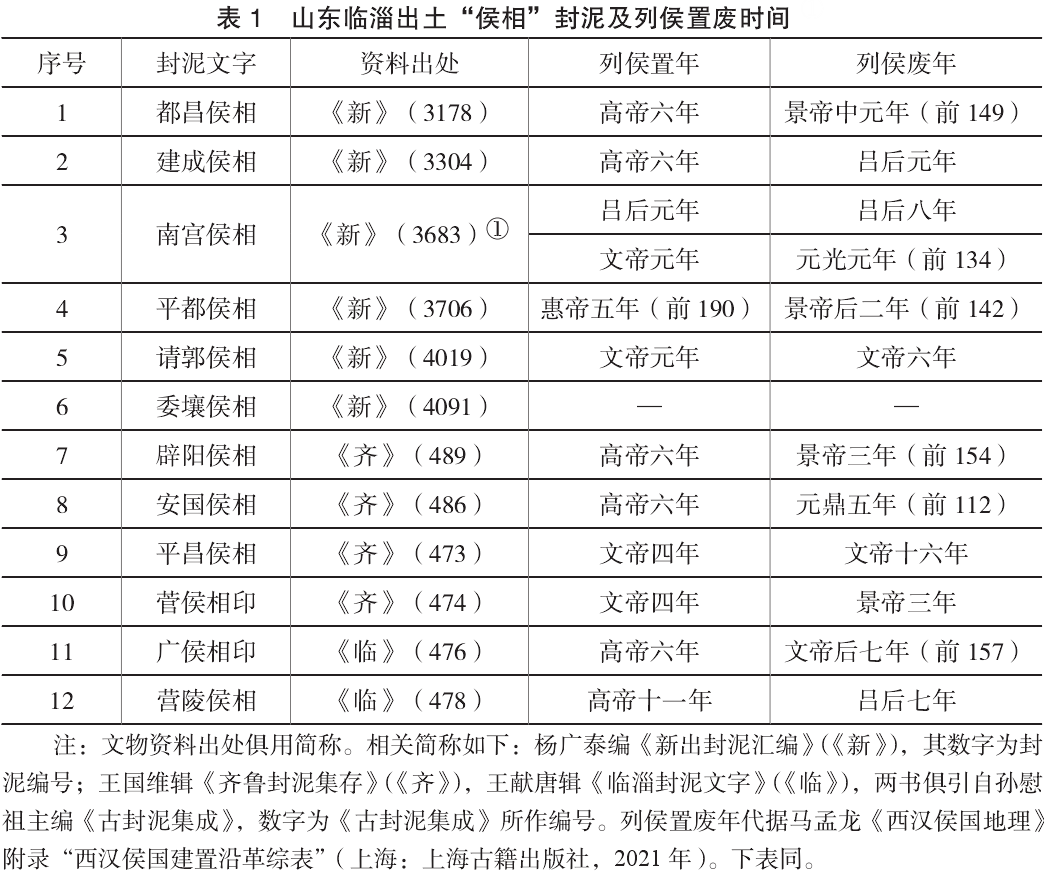

或许有学者认为,列侯封地已是封国,仍称“侯邑”仅是“有实无名”。这种认识似乎有其道理。高帝十二年诏书强调,“其有功者上致之王,次为列侯,下乃食邑。而重臣之亲,或为列侯,皆令自置吏,得赋敛”,将依功受赏的功臣分为诸侯王、列侯、军功爵食邑者。而列侯区别于军功爵食邑者的特征是“皆令自置吏”,即自行任免封地官员。张家山汉简《二年律令·秩律》载录吕后元年(前187)朝廷直辖职官名录,没有列侯封地官员,表明列侯封地官员确实由列侯任免,自行支付俸禄,与朝廷直接派置的官员有所区别。不仅如此,西汉初年列侯封地长官的称谓也发生了转变。作为封国,其重要标志是诸侯置“相”管理封国行政。汉初列侯封地长官称谓为何?《汉书·百官公卿表上》曰:“彻侯金印紫绶,避武帝讳,曰通侯,或曰列侯,改所食国令长名相。”文中“改所食国令长名相”引起学者注意,安作璋、熊铁基认为汉初侯国行政长官称“令、长”,汉武帝时改为“相”,此说影响极广。但是,封国长官不应称“令、长”,“改所食国令长名相”也可理解为改置某县为侯国时,更其令、长之称为“相”,所以此说仍然需要再讨论。张家山汉简《二年律令·兴律》称列侯封地为“彻侯邑”,有学者认为汉初列侯封地长官称“令、长”得到确证。然而目前所见西汉印章、封泥,从未出现侯邑“令、长”,未免令人疑惑。山东临淄封泥有大量列侯封地官员,皆为“侯相”、“侯邑丞”。现将临淄封泥所见“侯相”,及相关列侯置废时间罗列为表1。

临淄封泥的时代在西汉初年,正处于“侯邑”存续的时段,然而,为何只见“侯相”,却无一例“侯邑令”呢?表1“建成侯相”、“营陵侯相”封泥值得关注。高帝、武帝、宣帝皆封有建成侯,武帝、宣帝所封建成侯并不在临淄封泥存续时段,临淄封泥“建成侯”只能是高帝所封吕氏建成侯,存在于高帝六年至吕后元年。营陵侯存在于高帝十一年至吕后七年。另外,新近出版的《中国封泥大系》公布了一枚“腄侯相印”,从形制来看,也属于临淄封泥。西汉腄侯存在时间为吕后六年至八年。以上三个列侯存在时间皆为高帝至吕后时期,此时列侯封地为“侯邑”,显然侯邑长官也称“相”,可以解释为何西汉印章、封泥从不见“侯邑令”,原因正在于列侯封地长官,无论在侯邑时期还是侯国时期,均称“相”。因此,汉初列侯封地长官称令、长的观点不能成立。

汉初列侯自行任命封地长官,且长官称“相”,再结合列侯以封地为号,拥有“诸侯剖符”,将其定义为诸侯似乎没有问题,然而实际情况并非如此。战国至汉初的“国”皆有朝廷,拥有一套丞相统领诸卿的朝廷官制。而临淄封泥所见侯邑官员仅有侯相、侯邑丞(见表2),对应的是县之令、丞职官架构,表明汉初侯邑仍属食邑。虽然封地是食邑的职官架构,但列侯毕竟掌握侯相的任免权,能否认为列侯拥有封地治民权?恐怕不能。战国时期封国之“相”主要职能是辅助诸侯管理封国行政,封国行政权实际掌握在诸侯手中,所以诸侯除特殊情况,必须回到封国履行治民职责。而汉初列侯即便不在朝中任职,也不能前往封国“就封”。高祖至吕后时期,列侯从未就封,全部居住于长安。田生说张卿曰:“臣观诸侯王邸弟百余,皆高祖一切功臣。”百余功臣皆居长安,由朝廷赏赐府邸,并不前往封地居住。其原因在于封地性质仍为食邑,列侯并无封地治民权。侯邑的“侯相”虽由列侯任命、支付俸禄,但仍是替朝廷管理食邑,而非代替列侯行使治民权。

汉初官印、封泥所见“侯邑”皆为单字地名,为何不见双字侯邑?其实,临淄封泥中存在双字侯邑,如“都昌邑丞”、“建成邑丞”等,往往有与之对应的“侯相”封泥(见表2),显然是侯邑。但临淄封泥还有诸如“琅邪邑丞”(1295)、“淳于邑丞”(1221—1223)、“乐阳邑丞”(1039)、“定陵邑印”(1648—1651)等史籍中并无可以对应的列侯,也见不到对应的“侯相”封泥。这类双字邑名,当如王献唐所说,乃皇室贵族汤沐邑。这便引发一个问题,双字侯邑与双字汤沐邑之“丞”用印格式完全一致,两者如何区别?如果明确汉初列侯封地仍为“食邑”,则上述疑问迎刃而解。列侯封地与皇室贵族汤沐邑都属于“食邑”,因两者性质相同,并无严格区分的必要。

根据以上讨论,汉初列侯封地正式称呼为“食邑”,职官架构也是食邑配置。虽然列侯拥有封地官员任免权,且以封地为号,但封地依然是皇帝赏赐的食邑,仍在汉朝地方行政体系内,绝非独立封国,列侯也不能前往食邑行使治民权。此时列侯仅有食邑,仍未褪去秦代军功食邑贵族的底色。与其说汉初列侯封地“有实无名”,不如说“有名无实”更为准确。

四、侯国制度的创立及其特征

西汉列侯封地官员用印由“邑丞”转变为“国丞”,早已引起研究者注意。通过梳理两类印章存续年代,学者推测“国丞”印章出现于汉武帝时期。最近赵海龙通过对“阜陵国丞”印章的考订,指出其在文帝初年便已出现。他综合薄昭致淮南王书、“列侯之国”诏,把“侯国”称谓出现时间限定在文帝二年至十六年,进而推测“侯邑”更名“侯国”发生在第二次颁布“列侯之国”诏的文帝三年。赵海龙上述考证尚有一些缺陷。罗福颐认为“阜陵国丞”印章乃存续时间为文帝八年至十六年的阜陵侯国之物,赵海龙从之。此说不可信,山东临淄以及江苏徐州出土齐国与楚国印章、封泥,从未出现“国丞”、“国尉”,表明景帝初年仍无侯国丞、尉,“阜陵国丞”印章不可能早至文帝时期。其实,东汉也有阜陵侯国,为前人所忽视,此印章应为东汉阜陵侯国之物。

排除“阜陵国丞”印章,目前所见时代最早的侯国实物证据,为虎溪山汉简《计簿》之“沅陵侯国”,时代下限为沅陵侯吴阳下葬的文帝后元年。其实,传世文献尚有侯国出现的更早例证。前面提到,在“侯国”时代,朝廷收夺列侯封地称“国除”。《史记·留侯世家》载,“留侯不疑,孝文帝五年坐不敬,国除”;又《史记·袁盎晁错列传》曰,“绛侯免相之国,国人上书告以为反”,此事发生于文帝四年九月,明确把上书检举的绛人称作“国人”,也是侯国存在的明证。另外,临淄“侯相”封泥涉及的列侯,全部封置于高帝至文帝初年。其中平昌侯、菅侯封年最晚,为文帝四年(见表1),从未出现与之对应的“平昌邑丞”、“菅侯邑丞”封泥(见表2),似乎也能证明文帝四年以后,列侯封地不再称“侯邑”。薄昭、贾谊言及的文帝“易淮南国三侯邑”事,发生于文帝二年,是文献所见侯邑最晚记载。故“侯国”的出现大致在文帝二年、三年之间。赵海龙虽然对“阜陵国丞”印章时代判断有误,但对“侯邑”更名为“侯国”的时间判定大抵可信。

还有一条史料需要辨析。文帝元年正月,有司曰:“高帝亲率士大夫,始平天下,建诸侯,为帝者太祖。诸侯王及列侯始受国者皆亦为其国祖。”这是诏书中将列侯封地称为“国”的最早记录,能否据此认为文帝元年正月已经存在侯国称谓?上文所引平舆封泥“樊侯邑丞”可以排除这种可能性。西汉仅有一个樊侯,即文帝元年六月所封常山相蔡兼。“樊侯邑丞”封泥表明,樊侯初封时封地仍称“侯邑”。又文帝二年“列侯之国”诏、薄昭致淮南王书仍称列侯封地为“(侯)邑”。细绎文帝元年诏书文意,乃是令诸侯王、列侯始封者为“祖”,以应古代诸侯礼制。故“始受国”、“国祖”乃强调诸侯王、列侯“诸侯”身分,不能以之作为侯国出现的证据。由樊侯之例、文帝二年“列侯之国”诏、薄昭致淮南王书来看,侯国称谓的出现必在文帝二年之后。

文帝初年绝非仅变更列侯封地称谓,封地官制也发生变化。上节提到,汉初侯邑官员为“侯相”、“侯邑丞”。侯邑更名侯国后,“侯邑丞”称法不能沿用,按照后来制度,应改称“侯国丞”。然而文景时期的临淄封泥及徐州出土印章、封泥,从未出现“侯国丞”,显然,“国丞”的出现并不与侯国同步。那么文帝初年至景帝时期的侯国职官,就只有“侯相”吗?《齐鲁封泥集存》著录一枚“载国大行”(503)封泥,载国即高帝十一年至武帝后元元年(前88年)之“戴侯国”。封泥称“载国”,行用时间必在文帝初年改称侯国之后。“大行”为负责外交礼宾的官员,汉初中央设大行,隶属于管理诸侯事务的典客。汉代诸侯王不能管理王国境内的列侯,不设典客,只设大行。诸侯王国设大行不仅是官制“群卿大夫都官如汉朝”的反映,也是“封国”外交职能的体现。“载国大行”封泥表明侯国也有大行,汉初侯邑的职官架构为县邑模式,不可能有大行,说明侯国创立后,其职官架构发生变化,出现了朝廷职官。无独有偶,传世汉代官印有“阳周仆印”,为文帝八年至十六年阳周侯国之物。中央与王国皆置仆管理车马,“阳周仆印”表明文帝时期的侯国同样置仆管理封国马政。大行、仆的设置,意味着侯国出现朝廷职官,再加上“侯相”,实际构成微缩版的“丞相—诸卿”封国职官体系。

伴随着侯国制度的建立,封国还出现宫禁宿卫系统。汉代皇帝、诸侯王寝宫存在一套由宦者宿卫省中(后称禁中),郎中、谒者、大夫宿卫殿中的宫禁宿卫体系。马王堆3号汉墓遣册载录谒者、宦者、郎中,与摆放于椁室的人偶及悬挂于棺室两壁的帛画人物相对应。3号墓墓主为第二代轪侯利豨,下葬于文帝十二年。汉初诸侯王、列侯墓室构造多模仿地面宫殿布局,轪侯利豨墓葬中的人偶和帛画人物,对应的是列侯宫禁宿卫人员。遣册没有“大夫”,但文帝五年留侯张不疑与门大夫谋杀故楚内史,门大夫当属大夫。马王堆3号汉墓遣册载录“家丞一人,家吏十人,谒者四人,宦者九人”,“其十五人吏,九人宦者”。其中“十五人吏”即家丞、家吏、谒者之和。“家吏十人”或许包括郎中、大夫。文帝时期的列侯与皇帝、诸侯王一样享有殿省宿卫。居住在长安的列侯无寝宫,这一套殿省宿卫体系应施行于侯国。张家山汉简《二年律令·津关令》简520—524显示,吕后初年的鲁侯有御史、中大夫、谒者、郎中等属官,若文帝以前列侯没有朝官、宫禁宿卫官员,对此现象又该如何解释?龚志伟认为,吕后元年初鲁元公主死,其子张偃承袭鲁元公主汤沐邑之薛郡、城阳郡,因其领有两郡之地故立为王国,但身分为平民的张偃不能直接封王,故暂爵“鲁侯”作为过渡。笔者认为,吕后初年张偃爵“鲁侯”,或许因当时“白马之盟”尚未打破,异姓不能封王。无论如何,当时鲁侯实际领有薛郡、城阳郡,远非一般列侯所能比拟。鲁侯领有朝官、宿卫官员反映的是王国官制,而非侯邑官制。

尹湾汉牍《东海郡吏员簿》载录西汉末年侯国完整官制,包括侯国相、丞、尉领衔的政务官,以及家丞领衔的列侯家务官,属员有仆、行人、门大夫、先马、中庶子。其中的行人、仆应承继文帝时期的大行、仆,而门大夫、先马、中庶子应承继文帝时期的大夫、郎中、谒者。西汉末年列侯家务官的来源,应是侯国制度创立之初的朝廷官员和宫禁宿卫官员。西汉中后期,由家丞领衔的五种侯国家务官,从未在印章、封泥中出现。结合尹湾汉牍《东海郡吏员簿》,可知五种家务官皆无秩,故无印绶。然而,文帝时期的侯国大行、仆皆有印绶,表明侯国制度创立之初,朝官级别较高,不仅有秩级,甚至与王国朝官相比拟。

再来看列侯封地的军队建制。汉初列侯在封地拥有军队,以往为学界共识。封地军队是列侯“诸侯”身分的重要体现。学界过去认为,高祖时期列侯已拥有封地军队,主要依据是传世安国侯、堂阳侯、临袁侯虎符。三列侯皆高祖所封,学者认为列侯虎符即刘邦“与诸侯剖符行封”之物。此说恐不可信,种种迹象表明,高帝时期的列侯封地并无军队。汉初很多列侯封地位于王国境内,若王国反叛,列侯有义务出兵平叛。如清郭侯驷钧于文帝六年“坐济北王兴居举兵反弗救,免”。但因侯国军队弱小,列侯往往无力抗衡叛王。景帝三年,“淄川王反,辟阳近淄川,(审)平降之,国除”。七国之乱,有13个居于王国境内的列侯“坐反,国除”,当有很多属于被叛王胁迫。因为列侯拥有军队,其封地所在诸侯王国反叛,列侯不参与平叛,或是投降,都要追究责任。然而,高帝十年代相国陈豨反,“赵代地皆豨有”;次年七月,英布反叛,兼并荆国、楚国。当时赵国境内至少有17个列侯封地,荆、楚两国境内至少有14个列侯封地。若当时侯邑存在军队,难免牵涉其中。然而两次反叛,无一列侯因“弗救”、“坐反”而废免,原因恐怕是当时列侯仅有食邑而无军队,列侯也不在侯邑居住,故无平叛职责。

史籍所见列侯因王国反叛而被废免的例证,全部在文景时期,绝非偶然,实际反映此时列侯封地才拥有军队。反过来看安国侯、堂阳侯、临袁侯虎符,三侯始置于高帝时期,延续至景武之际。从理论上说,三侯存续时期内皆有皇帝颁授虎符的可能,未必在初封之时。《史记·孝文本纪》载文帝二年“九月,初与郡国守相为铜虎符、竹使符”。但是吕后八年齐王欲发兵,“魏勃绐召平曰:‘王欲发兵,非有汉虎符验也’”,表明王国虎符早已有之。政治地位独立的封国皆有军队,就此而言,汉高祖封置诸侯王应已颁授虎符作为调兵信物。《史记·孝文本纪》文帝二年九月纪事中的“国”不会是王国。班固将相关纪事变更为“初与郡守为铜虎符”,将“国”、“相”视为衍文。这种处理较为武断,还应考虑另一种可能:《孝文本纪》的“国相”或为侯国相,而非以往认为的诸侯王国丞相。结合文帝初年侯国制度的创立,将《孝文本纪》“国相”理解为侯国相亦有合理之处。文帝建立侯国制度,允许列侯在封国组建军队,应对列侯军队征调有所规范,故在二年九月颁授郡守虎符的同时,给刚刚建立侯国军队的列侯也颁授虎符,加上此前已颁授的诸侯王虎符,由此形成以虎符征调郡兵、诸侯兵的完整制度。安国侯、堂阳侯、临袁侯虎符当颁授于文帝二年九月,而非以往认为的汉高祖时期。若以上论述成立,不仅可以证明文帝创立侯国制度时允许列侯组建封国军队,还可以证明侯国制度的创立在文帝二年九月颁赐虎符之前。

经过文帝二年的封建制度改革,列侯拥有了真正意义上的“封国”,可以设立朝廷职官、宫禁宿卫,还可以组建军队。此外,廖伯源注意到,西汉侯国为先侯立有宗庙,还奉立社稷,应当是侯国制度创立后才具有的特征。列侯封地在职官架构上摆脱县邑模式,军队、宗庙、社稷等封国要素逐渐完备,具有了完整的“封国”属性。列侯封地的“封国化”,使列侯成为名副其实的诸侯。列侯由此摆脱军功食邑贵族身分,正式跻身诸侯行列。由于列侯身分变化,其管理机制也发生调整。《汉书·百官公卿表上》曰:“主爵中尉,秦官,掌列侯……列侯更属大鸿胪。”汉初列侯身分是军功贵族,故由执掌军功爵的主爵中尉管理。而当列侯身分转变为诸侯,其管理机构转为负责诸侯事务的典客(后更名为大鸿胪)。廖伯源根据《汉书·百官公卿表上》汉武帝太初元年(前104)更典客为大鸿胪之记载,推测列侯改属大鸿胪的时间在太初元年。但《汉书·景帝纪》载景帝中二年“春二月,令诸侯王薨、列侯初封及之国,大鸿胪奏谥、诔、策。列侯薨及诸侯太傅初除之官,大行奏谥、诔、策”,表明最晚此时,列侯事务已属典客。前面指出,文帝创立侯国制度,列侯身分转变为诸侯,因而笔者推测列侯事务由主爵中尉改属典客的时间,与文帝创立侯国制度同步,同在文帝二年末。

五、文帝创立侯国的政治用意

刘邦在位时期,建立了刘氏皇族与功臣集团“共治天下”的权力布局:对外,皇帝与刘氏诸侯王共治天下;对内,皇帝与列侯共治汉国。功臣集团拥有参与国政的权力,又位居丞相、诸卿,掌控朝廷,是不容忽视的政治力量。刘邦死后,功臣集团对惠帝、少帝构成威胁,迫使吕后临朝称制,借助外戚之力巩固帝位。吕后执政时期,对功臣集团或打击或拉拢,竭力维持惠帝系皇族、吕氏外戚与功臣集团的势力均衡。吕后病逝,功臣集团发动宫廷政变,铲除惠帝系皇族与吕氏外戚,形成功臣集团独占中枢政治的局面。

失去制衡的功臣集团可谓权势最盛,连皇帝人选也由其确定。少帝犹存,功臣集团即讨论新帝人选,取舍标准完全取决于自身权益。经过反复权衡,外戚势力强大的齐王刘襄、淮南王刘长被舍弃,最后将代王刘恒推举上位。刘恒对功臣集团十分忌惮,近臣张武“汉大臣皆故高帝时大将,习兵,多谋诈……今已诛诸吕,新喋血京师,此以迎大王为名,实不可信”之论绝非多虑。虽然经由薄昭与功臣集团协商,刘恒下定决心赴长安继位,对功臣集团仍处处防范,先是在高陵观望长安形势,又在入居未央宫后,“夜拜宋昌为卫将军,镇抚南北军。以张武为郎中令,行殿中”,又任薄昭为太中大夫令,立刻掌控长安城及宫禁武装力量。初继帝位的刘恒也极力拉拢功臣集团,元年十月壬子下诏:“益封太尉勃万户,赐金五千斤。丞相陈平、灌将军婴邑各三千户,金二千斤。朱虚侯刘章、襄平侯通、东牟侯刘兴居邑各二千户,金千斤。”三月又下诏:“列侯从高帝入蜀、汉中者六十八人皆益封各三百户。”

此时的功臣集团权倾一时,“绛侯为丞相,朝罢趋出,意得甚。上礼之恭,常目送之”。周勃不仅在文帝面前“意得甚”,还与颍阴侯灌婴择取“长者士之有节行者”教导窦氏外戚,斥退文帝举荐之贾谊。后经人讽喻,周勃略有收敛,辞去右丞相之职。文帝二年十月,丞相陈平病逝,周勃再次出任丞相。恰在此时,文帝颁布“列侯之国”诏:

朕闻古者诸侯建国千余,各守其地,以时入贡,民不劳苦,上下欢欣,靡有遗德。今列侯多居长安,邑远,吏卒给输费苦,而列侯亦无由教驯其民。其令列侯之国,为吏及诏所止者,遣太子。

该诏书的颁布显然针对功臣集团,且与周勃复相有关。虽然周勃不在“就国”之列,但要求不在朝中任职的列侯前往封地,依然可以起到架空周勃的效果。文帝三年十一月诏称“前日计(诏)遣列侯之国,或辞未行”,可见先前“列侯之国”诏书的执行效果并不明显。除了功臣集团不愿放弃中枢政治权力,恐怕也与列侯制度密切相关。前面提到,汉初列侯只有“诸侯”之名,实际并未摆脱军功食邑贵族的身分,其封地仍属食邑。既然列侯属于食邑贵族,就不应“就国治民”。高帝至吕后时期,未有列侯“就国”,其原因正在于此。文帝首次颁布“列侯之国”诏,仍把列侯封地称为“邑”,却要求列侯遵照古代诸侯“各守其地”、“教驯其民”之义前往食邑居住,与列侯制度相违,很难让功臣接受。

明确上述历史背景,文帝创立侯国制度的用意即可明了。文帝将列侯封地改制为封国,允许列侯建立朝廷官制,设立宫禁宿卫,组建军队,建立宗庙,授茅土立社稷,使食邑彻底转变为封国。通过这些举措给予列侯完全的“诸侯”身分,将其划归典客管理。经过此番改革,文帝诏书宣扬的“古者诸侯建国千余,各守其地,以时入贡,民不劳苦,上下欢欣,靡有遗德”,不仅落到实处,还让列侯享受“就国治民”的荣耀,可谓两全其美。

需要注意的是,文帝即位之后,功臣集团并非与其完全对立,功臣列侯中既有壮武侯宋昌、轵侯薄昭这类代国旧臣、外戚,又有曲逆侯陈平、汝阴侯夏侯婴、东牟侯刘兴居这类主动归附的高祖、吕后时期的功臣。另外,文帝即位初年,对外征伐多依赖高祖列侯领军。若让列侯悉数“就国”,文帝将失去功臣集团辅佐。文帝既要防范功臣,又要加以利用,实现这一目标的关键就在于“列侯之国”诏书中所言“为吏及诏所止者”。凡是在朝廷任职以及得到文帝特许的列侯,不在“就国”之列。这就把列侯之国的主动权,牢牢掌控在自己手中。列侯若想继续留居长安,必须获得皇帝信任,文帝由此又获得一种驾驭功臣集团的手段。与文帝保持距离、构成潜在威胁的功臣,只能遵照诏令前往封国居住。汉武帝以后,列侯例遣之国,但为皇帝倚重者常受赐“特进”、“奉朝请”、“侍祠”等加衔。得到此类加衔的列侯,并非只享受朝位居前、出入禁中的特权,更重要的意义在于“不就国”,留居京师供皇帝随时遣用,构成辅佐皇帝的重要力量。

前往封国居住的功臣失去了干预朝廷政治的可能,反遭地方长官严密监控。“每河东守尉行县至绛,绛侯勃自畏恐诛,常被甲,令家人持兵以见之”。周勃尚且如此,其他列侯的境遇可想而知。就封后的列侯能够被地方官员严密监控,先决条件是侯国位于汉郡。据笔者研究,高帝至吕后时期三分之二的列侯食邑位于王国境内。随着“列侯之国”诏的执行,很多列侯前往王国境内就封,实际脱离汉廷监管。景帝三年,13个居于王国的列侯参与七国之乱,充分暴露了这一弊端。笔者注意到,文帝元年是皇帝置侯国于王国的最晚记载,文帝四年以后分封的侯国都不在王国境内,意味着文帝二年、三年侯国地域择取出现重大转变,而这种变化几乎与文帝创制侯国制度同步,绝非巧合。侯国制度创立后,文帝有意将新封侯国安置于汉郡,既加强对列侯的监管,又避免列侯与诸侯王交通。至于遗留在王国境内的侯国,只能等待新的历史契机加以解决。

结语

战国时期是华夏国家形态转变的重要阶段,各国逐渐探索出阶层化的爵位与累进式的食邑相结合的奖励机制——军功食邑制,激励民众为国效力。军功食邑制区别于分封制的最大特征,是封君不享有封地的所有权与治民权,仅食租税。这样国君既能激励民众,又不必担忧国土分裂。随着历史发展,食邑制逐渐取代分封制,伴随秦统一天下,分封制暂时退出历史舞台。

秦朝速亡的历史教训,令后续者认为郡县制难以完全掌控天下,于是局部恢复分封制。刘邦在关东分封诸侯王的同时,定封功臣为列侯。列侯以封地为号,有“诸侯剖符”,在封地置“相”,似乎跻身诸侯之列。然而实际情况是列侯封地仍称食邑,封地官员配置与公主等贵族之汤沐邑无异,列侯不能前往封地治民,且由主爵中尉统领,又表明列侯并非真正意义上的“诸侯”,尚未摆脱军功食邑贵族的属性。

汉初列侯制度乃杂糅食邑制与分封制,制度设计何以如此?或许有人认为是为了防止国土分裂,但实际情况绝非如此。列侯封地大多位于王国,即便成为封国也不会造成汉朝损失疆土,刘邦此举显然另有考虑。回归汉初中枢政治形势,应注意以下时局特征。刘邦为起自东方的楚人,依靠丰沛军功集团夺取天下,最终立都于秦地,他要想稳固控制秦地,必须仰仗丰沛功臣。倘若刘邦施行彻底的分封,功臣将如同诸侯王依照“诸侯治民”原则前往封国居住,不仅会导致刘邦失去庇护,还会使功臣流散王国,出现“天下游士各归事其主,从其亲戚,反其故旧坟墓,陛下与谁取天下”的不利局面。如果仅对秦代军功食邑制度进行局部改造,表面给予列侯“诸侯”身分,仍将其保留在食邑贵族体系之中,则可以避免功臣离散所导致的皇权孤立。这应当是汉初列侯制度设计的主要考量。

然而刘邦无法预见日后功臣集团势力的膨胀。平定诸吕后,功臣集团占据中枢政治,打破与刘氏皇族的势力均衡。在此局面下,文帝适时推行全面分封,通过把侯邑改造为侯国,使列侯成为真正意义上的“诸侯”;同时,通过“为吏及诏所止者”的方式,对功臣集团进行分化:对于信任的功臣,可以继续留居长安,为文帝所用;对于不信任的功臣,则遵照“诸侯治民”原则,令其前往侯国居住。功臣列侯不仅失去干预中枢政治的能力,还被置于汉郡监控之下。功臣集团对皇权的威胁,因侯国制度的创立而巧妙化解,皇权重新得到巩固。

对列侯制度的改革并未就此终结,景帝中五年的封建制度改革把封国治民权收归朝廷,王国、侯国丧失独立地位,重新纳入汉朝郡县行政体系。侯国的朝廷职官和宫禁宿卫遭到省并,逐渐转化为照顾列侯起居的家务官,侯国军队也被撤销,侯国行政官制重新回到侯相、侯国丞、侯国尉的县邑职官体系。列侯失去封地治民权,仅食租税,虽然封地保留“侯国”之名,实际再度成为食邑贵族,列侯制度又回到汉初状态。封国治民权回归朝廷,皇权实现又一次扩张。

在传统史学叙事框架下,分封制被视为中央集权的障碍。对中国2000多年中央集权制发展史的分析,通常归纳出分封制由实封走向虚封再走向消亡的历史进程。然而,2000多年中央集权国家形态演进,实土分封制曾多次复兴,直至清朝初年仍有实土藩王存在。这些现象此前多被定义为旧制度的“回光返照”,或郡县制的“变态”。然而实际情况恐非如此,在2000多年的历史发展中,皇权常遭遇各种挑战,适当的分权或许更有利于度过危机。就此而言,郡县也好,分封也罢,都是皇权应对不同政治局势可供选择的手段,绝非对立而不可调和。西汉初年,皇帝于关东六国故地施行完全的分封制。以往这一现象被描述为皇帝为形势所迫而采取的权宜之计,仔细梳理史实,刘邦逐一剪除异姓诸侯王,完全具有推行郡县制的能力,但并没有这么做,可见,在关东地区推行分封制乃刘邦主动所为。而从后续历史发展看,关东地区的分封一定程度上削弱了因地域差异而造成的东西对立,其维护汉初天下安定的作用不容忽视。本文梳理侯国制度创立过程,发现文帝对列侯推行全面分封,成功瓦解了功臣集团对皇权的威胁,可谓皇权利用分封制解决政治危机的又一范例。

(本文原刊《历史研究》2023年第2期第58—78页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)