|

明代湖广布政司县级及其以上行政区划,先后有三个大变动时期:洪武时期区域内部的大调整,确立明代湖广行政区域的基本格局;成化年间,因湖北西部与川陕交界山区流民问题,增设郧阳府,对襄阳府行政区划进行了调整;嘉靖初年,因安陆州为嘉靖皇帝封藩故地,升为承天府,调整了荆州府行政区划。

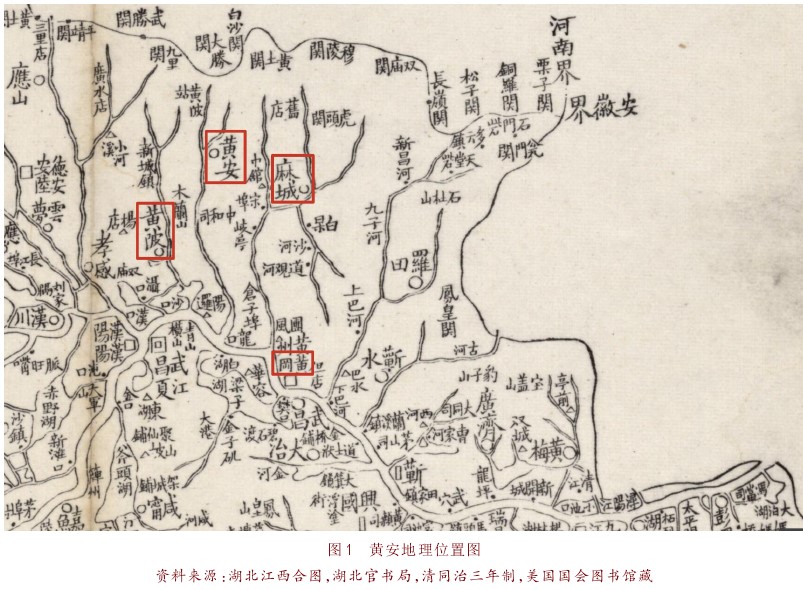

就县级行政区域来说,除上述三次调整外,永乐至崇祯十二年(1639),明代湖广新增五个县,即弘治十四年(1501)宝庆府新置城步县,嘉靖四十二年(1563)黄州府新置黄安县,万历二十五年(1597)靖州直隶州新置天柱县,崇祯十二年(1639)衡州府新置嘉禾县和永州府新置新田县。城步、天柱、嘉禾、新田四县均位于洞庭湖以南地区,不同程度与苗疆动荡有关,惟黄安县的建立颇多值得深思之处。

对明代新置州县问题,已有较多学者研究,论者或突出地方开发因素,强调地区发展成熟、中央为巩固统治而增设新县;或强调军事防御,包括是海防因素等;亦有从士绅角度考虑,强调基层力量在建县中的作用。

对于黄安建县,罗威廉认为,黄安建县是以耿定向为中心的地方士绅践行自己思想的结果,同时也是麻城西部山区宗族谋求地方高度自治以期与麻城东部平原宗族相对抗的产物。

一、设立:黄安县建县过程

1.议起:呈请建县的尝试

嘉靖二十一年(1542),麻城监生秦钺、李大夏以“去各治辽远,声教难暨,鞠为盗薮,积逋滞讼,官司苦之”为由,上书请求于姜家畈设置新县,自此,一场关于建设新县的大调研以及大辩论拉开帷幕。

关于这场建县的讨论,除去万历《黄安初乘》有较多记载,以及后续《黄安县志》有所提及外,能补充的史料并不是很多,而上述史料,多是站在赞成建县的立场来叙述,而对反对建县之言论难免有些择取,但并不妨碍我们了解建县始末及背后的故事。

秦钺、李大夏建县的倡议得到了麻城刘天和的支持,引起了朝廷重视,“敕下所司勘议”,“先是里中父老之上书阙下也,值吉水毛伯温秉宪因太保庄襄刘公言,乃即复奏,得允下勘议。”“太保庄襄刘公”即刘天和,嘉靖二十年(1541)由南京户部尚书任兵部尚书加太子太保,次年即秦钺等呈请建县之年以原官致仕,继任者正是毛伯温,刘、毛二人又同为正德戊辰科进士,有同年之谊。

此次提议,借助刘天和的影响力,加之时任巡抚陆杰、巡按御史史褒善“咸主议利建”,建县之事首次被提上议程,终因“承委临勘者,多以难阻”而不了了之。

嘉靖二十六年(1547),刚上任不久的黄州知府郭凤仪再一次议及建县,郭凤仪集黄冈、黄陂、麻城三县知县进行了一番细致的勘察,其结果如下:

姜家畈等处,去县甚远,政教不及。若粮差,则决于逋递;若勾摄,则敢于抗拒。豪强噬吞小户,则过于狼虎;贼盗劫杀乡民,则惨于天行。虽是果腹,实同要荒。盖由官远于民,上情壅而不究;民远于官,下情阻而不通所致也。诚于姜家畈最切要处立一县治,则官亲于民,民附于官,御盗保民,莫此未便。

从勘查结果看,郭凤仪是建县的有力支持者。然前述秦钺、李大夏建县之请并未通过,反对者多认为姜家畈其地一则盗匪充斥,百姓难得安宁,并不具备成为县城的条件;再则地方政府控制此地成本增加,不但赋税难以征收,反而要为防御盗贼大费周折。是故,在建县之前,官府反而放纵此地自治,“官府远不能治,弃而委之乡保长,而保长得以操盗,而又得以鬻盗,居然称素封矣,迄今尤可指数其家焉。”

针对上述问题,郭凤仪进一步指出反对者核心之所在:

往时议者,一则嫌于更变,恐钱粮之飞诡、户口之隐射,奸人缘此为弊,惟欲循途守辙而不敢为;一则惮于糜费,恐工役之浩繁、廪禄之供给,小民有所不堪,惟欲省事裕民而不肯为。

郭凤仪以支持建县的立场,对反对意见一一进行了辩驳。比如丁粮舞弊问题,从乡至县各有负责人,最后“委一明达府官理之”;再如建县经费问题,认为“动全省之公贮,建一丸之小县”,并不是困难的事情;又如新县官员俸禄问题,提出裁撤黄州府的冗官,以冗官之费作为新县官员俸禄,“移彼额设之廪禄,以供新县官吏师生之廪禄,自有余裕矣”。

郭凤仪等虽对建县可行性进行了详细的论证,但主事者意见不一,“乃时主议者意异,格之。”从他们的论证,不难发现,经费是阻碍新县建立的重要因素之一,郭凤仪等提出的经费解决办法对建设新县来说只是杯水车薪。以官员俸禄为例,其裁撤的黄州府冗官包括麻城岐亭捕盗通判、黄冈中和乡捕盗主簿、赤壁巡检司巡检以及黄梅陆湖河泊所司吏等官,其俸禄只是新县官员俸禄很小的一部分。

2.“黄安之父”:耿定向与新县建立

两次申请建县的失败,并没有打消该地士民希求建县的决心,反而吸引更多的人参与进来。耿定向即是其中代表,并逐步成为建县的主导者。

耿定向,黄安太仙乡人,嘉靖三十一年(1552)举人、嘉靖三十五年(1556)进士,官至户部尚书,赠太子少保。在最初数年,因年龄尚幼、资历较浅,且正处于科举的关键时期,耿定向并未参与呈请建县活动中。

嘉靖三十三年(1554),已成为举人的耿定向上书时任巡抚冯岳请求建县,得到冯岳的支持。随后,继前任知府郭凤仪首次勘查后,时任黄州知府商廷试及三县主政官员对姜家畈等地再次勘察,“得姜家畈地势宽平,山明水秀,但其内多田亩,稀少居民,事未易举”,显露出建县的又一个困难,即作为县治选址的姜家畈周围无人居住:“中土硗确,又当盗冲,居民视为弃壤;鸡犬之声,逖不相闻,盖芃芃然莽墟也。”也就给了反对方以借口,“前官司临勘者,一睹其然,佥难之,谓‘无民,官谁与守?’以是报罢,屡矣。”再加上“郡侯暨诸邑大夫莫有任之者”以及“主议益力”的巡抚冯岳卸任,建县之请就这样再次被搁置。

此次呈请失败,使耿定向意识到自身力量的不足,加上此时建县的条件尚未成熟,此后数年,虽牢记建县之事,却再未提及。其父耿金亦将建县重任托付于其,“先中宪迎在京邸,时时嘱余曰:‘梓里盗患棘矣,曩时建县之议,里中父老延颈傒此以生,小子志之。’”

接连的失败,反而使该地乡民请求建县的愿望更为迫切,乡绅开始频繁上书。先是秦钺、叶洪等上书,随后,又有黄冈、黄陂、麻城三县儒学生员王国任等五十二人上书:

姜家畈流盗出没,生民涂炭,典史李大夏等奏立县治,委官踏勘,果系道里适中,风水完聚。每以官司升代不常,未蒙许议,以致流贼愈甚,白昼张旗,杀残民命,深为大患。今蒙踏勘,民心鼓舞,愿输财力,坚造公厅……

王国任等对之前建县的失败归结为“官司升代不常”,有开脱之嫌。但其上述内容中所提出的“愿输财力,坚造公厅”一项,成为建县必备条件之一——财政基础的突破口,即乡民愿意自己捐钱建县,这极大缓解建县面临的财力紧张问题。

继王国任等上书后,秦子真等四十七名乡民又上书告同前情。时任黄州知府由此展开了第三次勘察,“建县之议,以地利言,则惟姜家畈地当要害,诚大盗出没之所;以人情言,则各民愿任营造,实一念激切之真;以处置财用言,则有本府知府郭凤仪之议,但事干兴建,难以轻议”,勘查亦无果。

与此同时,于朝中任御史的耿定向也利用在朝中的关系,尽力谋划,以求建县。嘉靖三十九年(1560),耿定向与即将赴湖广巡抚任的刘仑提及建县之事,“公(刘仑)颔之,甫入疆,首以是檄麻城令广安苏君松,搜故牍上其事,无何,刘公罢去”,刘仑在任不足一年被弹劾,革职闲住,建县之议再次终止。不过刘仑在任时,右布政使张希举、按察副使盛唐以及黄州府知府应明德、黄州府同知袁福征等对建县的可能性进行了详细论证,并针对相关问题提出相应的解决方法:

姜家畈四距皆山,中有平原,东属麻城泰平、仙居二乡二十里甲,西属黄陂滠源一乡八里甲,南属黄冈之上中和一乡十二里甲,北至河南信阳等县,委宜设县御盗安民,以上三县各里似应裁革以属新县,其城垣、县治、学基原系各县士民义出地土,先已草创县厅、学庙、分司于上,其合用钱粮相应于本府库藏随宜措处,及三县应割里分,当年里甲、丁石、马价、官钱之内酌量派出,以为筑城等项之费。其城内之地,小民欲便僦居避盗,则必欣承鬻买,又约得价二千余两。再照姜家畈既有新县,其原设岐亭捕盗通判当掣回府,原有防守民壮,仍应留新县守城,其余工人役已于建议各民之家及三县里甲之内起派。城砖亦有黄陂、麻城灰窑烧造以敷应用。及义令巨富之家愿建之户,均分丈尺筑砌,仍委能干府佐一员总理,则烧砖集木庶克济事,不患无成。

上述论证从疆域划分到机构的设置,从筹措钱粮到安置军民,以及县城建造的原料、方式等等均有所论及,堪称范本。虽因巡抚离任而中止,但后续本县建县过程大多沿用此方案。如城墙的建造,即采用富户“均分丈尺筑砌”的方式,县志中曾对此有详细记载。

嘉靖四十年(1561),耿定向巡按甘肃,赴兰州途中与新任湖广巡抚张雨于湖北宜城相遇,“道中为悉前议”。张雨上任之后,再次将建县提上日程,“所司集议,郡守天台应公明德,暨贰守华亭袁公福征议上咸称便,时直指上海唐公继禄、岳伯丰城徐公南金、宪长易州刘公斯洁皆一时之良,念切民瘼,以是询谋佥同,其议始定。”湖广巡按唐继禄尤其强调姜家畈的重要地位,自古以来是兵家必争之地,常于此地设关置站,“逮我朝一统,则东路趋舒、蕲,西路趋郢、襄,官使绝不经行,政令卒难宣达。宜乎税粮被其逋赋,而上累有司;乐土被其创攘,而下伤民命。且密迩承天陵寝,接壤德安封藩,三县之要害,一方之隐忧系焉。建设县治,在今日所当急为之所者。”嘉靖四十一年(1562)十一月,巡抚张雨遂上《两台疏》,向中央呈请于姜家畈建设新县。

在张雨上疏不久,朝廷正式下令置新县,嘉靖四十二年(1563)三月,“诏设湖广黄安县,割麻城、黄冈、黄陂三县地益之,隶黄州府,从巡抚都御史张雨奏也。”县名黄安,盖建设新县之后,“黄民始安,故名黄安”。

3.新县建立过程中的各方力量角逐

以嘉靖二十一年(1542)、二十六年(1547)、三十三年(1554)、三十九年(1560)以及四十一年(1562)为时间节点,建县之议先后五次被提请,各次结果均不尽人意:嘉靖二十一年(1542),“承委临勘者,多以难阻”;嘉靖二十六年(1547),“主议者意异,革之”;嘉靖三十三年(1554),“郡侯暨诸邑大夫莫有任之者,卒稽阁不报”;嘉靖三十九年(1560),因新上任的巡抚罢任而止;嘉靖四十一年(1562),呈请建县,次年诏令设置新县。持续二十余年的建县讨论中,以麻城、黄冈、黄陂三县为代表的“承委临勘者”对建县多有阻挠,以士绅为代表的地方势力则是最终建县的主导力量。

因置县而可能受损的已置府县是反对建立新县的主要势力。作为承委临勘者,麻城、黄冈、黄陂三县官员几次对建县提出异议,盖因新设黄安县,需从三县分出疆域,如麻城县于明初“轮广二百三十里,分析黄安县后,东西界广一百六十里,南北袤一百五十里”。同时,设置新县,必然伴随着复杂的人员变动以及庞大的经费开支,地方官员嫌于更变,实际勘查时,常虚与委蛇了事。从嘉靖二十一年(1542)至嘉靖三十三年(1554),十数年间,数次呈请均因地方官的应付而作罢。

嘉靖四十二年(1563),诏令设置黄安县,在短时间内新建城垣、创修官署,县城初具规模,但县域疆界却迟迟未定,“有司承委分里,草率应塞,止计里析之,不按疆址,里甲棼错,官民胥称不便”。隆庆三年(1569),黄陂县令具此申告,遂以黄州府同知王可大为首,率黄陂县令熊炜、麻城县令穆炜、黄冈县令贾应璧“临境会勘”,始定黄安县疆界。按照最初议定,北部基本以山为界,南部基本以水为界,但隆庆三年划定疆界时有所更改,“惟东应至松溪河南下直割岐亭以西,西应由峰子河直割两河口以东,如是方为完域,此初议也”,即岐亭以西部分平原以及两河口以东仍属原县,“当事者为私臆所挠,二方犹然混错,后当有议及者,识之以俟。”疆界问题,亦凸显麻城等三县与新县存在着复杂的矛盾。如岐亭以西的平原地区,举水从中而过,商贾云集,是麻城县重要的市镇,在实际划分疆界过程中,岐亭以西的平原被忽略,仍然划归麻城所有。

除了实际上的疆域分割,文化上的传承也是原属县不愿割裂的。尤其是科举以专《春秋》经闻名的麻城。麻城人似乎仍将《春秋》视为不传之秘,将他县未经传授而习《春秋》者称为“盗传经者”。而麻城文风又以西乡为最,俗谓“东乡田庄,西乡文章,南乡经商,北乡酒浆”。新建立的黄安县恰好将麻城西乡的一部分分割出来,“西乡文章”也被新建的黄安县部分地继承。黄安士民科举考试亦多以《春秋》为本经,“(黄安)士子治经毛诗居多,春秋次之,尚书又其次焉,惟戴礼、周易治者寥寥。”并且出现了数个以《春秋》作为科举本经的科举家族,如耿定向所在的耿氏家族、卢氏家族等,清初黄安进士张希良认为黄安与麻城同为研习《春秋》经之重镇:“海内以麟经相雄长者数处,安与麻狎斋盟焉,先辈诸公取元魁登台省八座,皆以是经显,故乡、会以五经隽者,率当他经半。”

新县县城选址姜家畈,原属麻城,在此之前,人烟稀少,几为荒芜之地,不少宗族将此作为祖坟地,设置新县,必然面临迁坟等一系列事宜,对宗族来说,就意味着宗族风水的破坏,对建设新县也就难免有所抵触。如麻城龚氏宗族,对因建县而导致祖坟破坏等问题不无抱怨:

明嘉靖复规此地以设兵备立城池,国令尊严,宗人莫能救止,至今岐亭之内,吾宗塚土累累,甚有墓主迷失没为基屋者,不知凡几矣吁。以墓场而为城郭,则人畜杂遝,封土必致侵削,荫庇亦渐微弱,故吾宗先世殷繁,自明季迄今百余年,莫能振作者,盖亦有由因。叹吾宗派分他郡者多有科目传人,而吾麻累世读书,率皆老,宫墙未能奋发……

迫于“国令尊严”,龚氏宗族对建设新县造成的“墓主迷失没为基屋者”的情况无可奈何,在龚氏看来,因为风水遭到破坏,宗族日渐衰微,以致科目未有传人。将宗族科举式微归结于设置新县造成风水破坏所致,在当时应是一种再正常不过的观念,如黄安县境有邹山为黄安来龙,有风水山,“势虽不甚陡峻,实为一方来龙,凡祖墓拖此脉者,多显达焉”,姜家畈地广人稀,将其作为祖坟之地应不止龚氏一族,因建县而造成宗族坟地毁坏的亦不限于龚氏一族。

此外,新县虽已创,但在之后的很长一段时间,新县在某些层面似乎仍受到原属县的影响,如黄安太仙乡,原系分割麻城太平、仙居二乡二十里甲,后合二乡为一乡,“万历壬午,麻城令文德承委审编,缩太仙乡之里三,编户三十有七”。是时已经建县二十年,麻城县令已更换数任,对已经划出的太平、仙居二乡熟悉程度甚或不如黄安本地官员,且黄安县主政官员均在任。不防对这一情景出现的原因进行合理猜测,虽然不排除太平、仙居二乡原属麻城,委托麻城令以便于审编,以及黄安县地方官员懒惰、不作为的可能,但麻城作为太平、仙居二乡原属县的控制力之强这一因素,仍然是值得重视的。

二、鞠为盗薮:官府与基层社会的治理

新设黄安县,既有因置县而可能受到影响的已置府县的反对,亦有地方民众因既得利益受损而对建县迟疑乃至不满,如此情境下,黄安县得以建立,其背后的动因亦值得深入分析。

1.盗匪充斥盗匪充斥:设立新县的内在动因

从地理区位来看,明洪武以后主要集中于边疆海防、赋税主要来源地、盗贼内乱易发地、交通孔道等地区设置新县,目的在于加强对上述重点地区的统治。就湖广而言,盗匪内乱是影响州县设置的主要因素,如成化年间的郧西、竹溪,崇祯年间新田、嘉禾等,“由楚而论,与衡之嘉禾、郧之保康、永之新田、靖州之天柱同一例。”

黄安建县的直接诱因是嘉靖年间的西山匪患。明嘉靖三年(1524),“麻城土贼胡廷凤为患,提学副使许宗鲁谕降之。廷凤,岐亭人,逃居西山,每秋徂春来到县劫掠,屡寇岐亭,大为民患。”是为西山盗祸的源头。西山盗匪很快被平定,不过此境并不安宁,其内的三角山、五云山、驷马山、磨盘山、老君山等长期为盗贼盘踞场所,这与其地理区位密切相关。

黄安其地,明初分属黄冈、黄陂、麻城三县,均为湖广黄州府所辖县,属大别山西南低山丘陵地带,地势复杂、且距三县县治较远。又因接壤河南信阳、光山、商城等州县,盗匪较多,早在成化年间,与河南汝宁府接壤的黄州府已与湖广襄阳府一样成为朝廷重点关注的区域,“河南汝宁、南阳二府与湖广襄阳、蕲黄接壤,山深路远,流逋四集,易于倡乱”,而后者为解决流民问题于成化十二年(1476)增设郧阳府,相较而言,前者仅在河南汝宁府于成化十一年(1475)新增商城县。

成化以后,于官府而言,该地盗乱问题并没有得到彻底解决,盗贼常由河南境内南下,侵扰黄州府地,如弘治八年(1495),“河南固始贼董宦盘据山谷,僭称王,寇麻城、罗田等处”,正德七年(1512)“贼刘六、刘七自河南取道麻城”。黄安地区也常受南下的“豫匪”骚扰,其内三角山地处豫、鄂交界,流寇啸聚,豫、鄂二省不得不通力合作,嘉靖四十二年(1563),黄州府同知袁福征会同河南信阳兵备调兵协剿,焚其巢穴。

针对该地匪患问题,官府常采取增设巡检司、守备府或者建堡等措施以维持地方治安。嘉靖十年(1531),在西山盗平定之后,朝廷于麻城县西部增设巡检司、麻城岐亭地区添注捕盗通判,“从湖广抚按官凌相、刘濂议,添设捕盗通判,黄州府一人,驻岐亭镇……置黄州府鹅笼廵检司”,是为整治该地盗乱的重要手段。

捕盗通判,为府辖官员,多为治盗而设,并不常置,明代黄州府仅设一名,驻麻城岐亭,专为西山盗匪而增设,“嘉靖中,盗起西山,巡按奏设兵备府,添注巡捕通判一人住劄,统督黄冈、麻城、黄陂三县民兵防御,通判罗瑞登建议创设公署,伐石甃城。”而巡检司是明代维护基层社会的一种主要力量,于道路不靖、盗贼出没地方添设巡检司是官府治理地方的有效措施。

鹅笼巡检司,也称鹅笼山巡检司、铁壁关巡检司,鹅笼山为铁壁关土名,属麻城县,该巡检司亦专为防御西山盗匪而设,据光绪《麻城县志》卷四记载:“铁壁关,在县西四十里,土名鹅笼山,嘉靖中西山盗起,分巡佥事林遂建议设鹅笼山巡检司”。

事实上,早在正统五年(1440),即有蕲州大同镇因地险人悍,距离州治较远,盗贼出没,在居民奏请下,朝廷于此增设巡检司。在此之后,亦有嘉靖十八年罗田因盗贼张友让、张友忠等劫掠乡里,于长岭关设兵备府,“嘉靖中,盗起九龙湾,兵备佥事沈宠议建守备府于此,寻为裁革”;嗣后又因盗于滕家河设堡,置卫官,由麻城、罗田两县各拨民兵六十名轮番守御。

但增设捕盗通判与巡检司之后,盗乱问题并没有得到有效解决,在地方士绅的积极参与下,增设新县被提上日程,设置新县也被地方官看作是处理盗乱问题的积极措施,“明嘉靖间豫寇充斥姜家畈,逼□震邻伏莽蔓延,危于厝火老成观变,徙薪曲突之防莫若设治,乃非常之原惧焉。”

西山匪祸只是地方动乱,一般而言并不会上报朝廷,地方官府处理即可。然黄安其地,属三省交界山区,流民易于聚集,有成化年间荆襄流民集聚之例在前,加之该地匪患问题长期存在,官府日渐加强对此地治理,在增设巡检司等机构却并未见明显效果之后,于盗乱地区设置新县不失为另外一种有效措施。

此外,黄安建县两个月之前,也即嘉靖四十二年(1563)正月,朝廷曾于广东设澄海、普宁二县,盖此地海盗肆虐,普宁所在地曾爆发长达四年的“张琏之变”。因盗匪问题新设三县,充分说明朝廷对于地方治理的重视。

2.偶然事件偶然事件:朝廷内部权力斗争的影响

爬梳相关史料,可以发现嘉靖四十一年(1562)、四十二年(1563)是黄安建县的重要时间节点,而这一时期亦是明廷新旧内阁首辅徐阶与严嵩更替时期。而作为建县的倡导者,耿定向曾与严嵩有隙,步入仕途初期,在政治上则属徐阶政派。也正是在这期间,耿定向曾先后两次与两任巡抚议及建县之事,一在徐阶成为内阁首辅之前,一在徐阶成为内阁首辅之后,但两次的结果却截然不同。

嘉靖三十九年(1560)四月,耿定向以云南道监察御史身份上书弹劾首辅严嵩之婿、吏部尚书吴鹏舞弊、受贿等事,为严嵩所忌。同年九月,耿定向与新任湖广巡抚刘仑提及建县之事,但因得罪严嵩,“时知交经予邸巷者,策马过之”,这种情况下,刘仑对其所提建县之事是否真的尽心值得怀疑。

嘉靖四十一年(1562)五月,严嵩因其子被罢官,徐阶成为内阁首辅。不过,早在嘉靖四十年(1561)秋,耿定向赴任甘肃途中与新任湖广巡抚张雨言其事,但并未见张雨有所行动。迟至次年十一月,也即徐阶成为内阁首辅之后,张雨始上两台疏。或许可以说,张雨是慑于徐阶派的权势,始上书呈请建县。两台疏上之后,在徐阶的调赞之下,最终黄安建县,“此两台疏上,值少师华亭徐公阶在政府,公雅善余,余先奏记,悉其事,公从中调赞,故得俞旨云。”新县建立,固然因徐阶与耿定向相友善而从中调赞,但也未必不是徐阶对耿定向所做的一种政治补偿。依据耿定向自传《观生记》记载,嘉靖四十年(1561),耿定向因得罪严嵩被差往甘肃任巡按御史,徐阶建议“姑少迟以待其年”,许诺耿定向“南督学差”之职,但不久收到徐阶书信,告知“南督学差”一职“为有力者夺去”。站在徐阶的立场,已经因“南督学差”失信于人,故在耿定向叙及建县时尤为上心,亦在情理之中。质言之,可以将黄安建县看作是党派斗争下的一个政治偶然事件。

伴随着严嵩罢官,嘉靖皇帝自身也颇受打击,严嵩致仕同月,嘉靖皇帝“欲遂传位退居西内专祈长生”,虽被徐阶等劝阻,但对政事的关注已不如从前,黄安建县之事,于嘉靖皇帝来说亦只是一件微不足道的小事。更何况,正如湖广巡按唐继禄所言,黄安所在之地“密迩承天陵寝,接壤德安封藩,三县之要害,一方之隐忧系焉”,虽然不无夸大之嫌,但于嘉靖而论,于封藩旧地但凡有一丝益处,何乐而不为呢?

三、化民成俗:士绅建县的政治抱负

诚然,盗匪猖獗是朝廷新设黄安县的主要因素,但考黄安设立过程,并非一帆风顺,恰是各方博弈的结果,而其中,地方势力的作用不容忽视。

梳理黄安数次呈请建县的过程,除第二次是在黄州知府郭凤仪的倡议下进行外,其余均是由地方士绅倡议或参与。对上述人物关系进行梳理,如下图:

从图中可以看出,参与建县的诸多人物通过姻亲、师生等关系构成一张复杂的关系网络。首次倡议建县的秦钺,与耿定向有姻亲关系,系耿定向舅父,在耿定向三弟耿定力的加冠礼上,秦钺则是加冠者,“(嘉靖三十六年)是冬,为叔子子健加冠于严冲祖宅,筮二尹,秦庐山舅父为宾”。支持秦钺建县主张、使建县之议得以上达天听的麻城进士刘天和也因都与秦氏联姻而相友善,刘天和与耿定向为忘年交,“公(按:刘天和)不余少,雅器余(按:耿定向)”,其孙刘守复亦与耿定向交好,“(刘守复)巽有雅济,与余(按:耿定向)交善”。积极参与建县、并率领生员上书的王国任以及协助设立新县城的王国佐两兄弟与耿定向关系密切,兄长王国任,字近川,以岁贡荐授酆城二尹,后升浙江淳县知县,耿定力加冠时负责占卜,其弟国任,字北川,是耿定向弟子,曾与秦凤仪等十七人从耿定向讲学于黄安石林樵洞,称“石林十八子”。而为新县城谋划甚勤的耿定理,是耿定向仲弟,虽仅有生员功名,但以理学名儒名世。

值得注意的是,上述诸人物均与耿定向关系密切,不仅如此,彼此之间亦不乏姻亲等关系,如刘天和与王国任更是双重姻亲,刘天和妻王氏,为王国任堂姑,而王国任妻刘氏,为刘天和堂侄女,且王国任父王珍与刘天和堂弟刘天成为好友,“父曰天成,与二尹父珍同游郡庠,相厚善,因有婚姻约”。

依据图2所展现的关系网络,可以合理推测,耿定向是主持这场持久的建县运动的核心人物,是故建县时虽言盗匪充斥,但其背后的动因也离不开耿定向个人因素。耿定向作为王门子弟,在思想上一直以捍卫王学正统自居,纠正王学异变,所以其学也被称为“卫道之学”。在政治上亦有对王学理论的践行,作为王学的开创者,王阳明在担任南赣巡抚期间,对南赣地区盗匪问题,一方面设立新县,如崇义县、和平县,一方面实行教化,如南赣乡约。

耿定向之于黄安与王阳明之于赣南多有相似,在积极筹划于三县交界的边区设置新县后,又倡导恢复乡约制度实行教化。耿定向教化乡里的种子在其幼年时已经种下,“少居麻城之西偏,公甫语之曰:‘是乡陋,吾侪异日必择里而居。’先生曰:‘天生吾侪以化民成俗,夫何陋之有?’”新县设立,耿定向自称“盗多、讼多、逋负多”,所以“取乡约、保甲二法而申饬之”,遂有黄安乡约。有论者认为,实行乡约是阳明子弟秉承师学、实践“心学”的一个重要内容,并将南赣乡约视为一种榜样,不断提及和效仿,也后来成为王门子弟尽力利用的文化资源。在论及黄安乡约时,耿定向即盛赞王阳明南赣乡约,“昔王文成抚赣,实始创行保甲、乡约,盖即国初里甲令制之意而润饬之,非有异也,自是仁牧良守洞察民隐者师意,踵有其治效,章章可睹矣”。从这个角度来说,耿定向积极谋划建立新县,未必不是作为王门子弟,将新县设立与治理作为“心学”理论的实践。这也是罗威廉所认为的“耿定向重整社会规范的热情日益高涨”的原因之所在。

有学者认为,明代黄州府“缙绅世家独立于宗族,并不直接参与宗族具体组织活动,而热衷于区域地方社会事务”。诚然士绅热衷于参与地方社会事务,但并不意味着脱离宗族,相反,士绅还会积极推动宗族的组织化。黄安县建立之后,作为建立新县的功臣,以耿定向为核心的地方士绅在享受建县带来的荣誉的同时,也积极投身宗族建设。正如有论者言,明中叶以前,鄂东地区的宗法观念比较薄弱,嘉靖“大礼议”之后,鄂东地区陆续有更多的姓氏群体完成宗族整合的工作,而其中尤以士绅或者受宋儒学说影响的读书人为主。

明代黄州府宗族从涣散走向整合,可以祠堂、族谱以及族产作为其外在的物化标志,此三种“要素”也可谓宗族组织化过程的里程碑。作为耿氏首名进士,耿定向于嘉靖二十九年(1550)未成为举人之前就创修家谱,至万历年间刊刻,万历二十一年(1593),又于城内创建耿氏家庙,是时新县建置不久,耿氏便将祠堂建于县城之中,足以说明耿氏宗族在新县城的地位。除耿氏外,王氏宗族亦在建县不久,由王国任组织创修族谱。

新县建成后,耿氏与王氏宗族人口繁盛,科第绵延不绝。如耿氏“万历壬午,官均里甲,以我族蕃,籍析为三,然第以居别不忍易”,建县之前,耿氏仅有举人耿光、进士耿定向,之后则有一进士、七举人,成为黄安望族,康熙时知县刘承启纂修县志,明清黄安共有167人入传而耿氏即有18人,约占11%,“故安氏族以耿氏冠”;王氏亦如是,建县之后,“自是族日繁、粮日多,嘉靖间以王思政立户,分补三甲,隆庆间又以王鑑立户,分补九甲,今值江陵相国奉命大丈,分王宗为东南西北中五户,子姓繁衍,居处涣散”,黄安建县之后的首位举人即王氏族人王三极,也是王氏宗族首位举人,明清共有一进士、七举人。

再对图2进行分析,不难发现,建县所涉及的人物主要出自四个家族,即黄安秦王秦氏、黄安耿氏、麻城锁口河刘氏、黄安沙河王氏四个家族。四个宗族中,除了锁口河刘氏位居麻城东部平原,其余均处麻城西部山区,这也说明罗威廉认为的黄安建县包含麻城西部山区精英家族与东部平原精英家族相对抗的观点是值得商榷的。

四、结语

设置新县,是朝廷调整行政区划的一般策略。据不完全统计,终明一代,约有1300州县,而洪武以后调整州县有258个,仅占州县总数的20%。

设立黄安县,是从其位于三省交汇的特殊地理环境出发,基于该地盗乱难靖的现实情况而增设。且新县设置恰处在一个特殊时期,即朝廷内部新旧内阁首辅权力更替,时任内阁首辅严嵩与次辅徐阶之间矛盾激化,与建县倡议者耿定向相友善的徐阶担任内阁首辅之后,黄安建县的呈请很快得以通过。

傅衣凌认为,“作为村社制的延长的中国宗族势力,便在地方或中央的政治舞台上起了作用”。设置新县,原本是朝廷“量地置邑”的结果,但在明清时期,以宗族为代表的地方势力不断参与建县过程中,对建县有着重要作用,甚至地方的“声音”会直接影响上级的决策。地方士绅以建立新县为突破口,实则是对自身秉持的思想理论的一种实践。同时,嘉靖年间正是宗族势力整合发展的重要时期,参与新县建立的地方士绅,在客观上推动了宗族组织化过程。从这一角度来看,与其说黄安建县是一个政治偶然,不如说是地方士绅审时度势、抓住契机,实现自身利益诉求的必然结果。

更值得注意的是,黄安建县的影响远不仅此。随着新县建立,以耿定向为中心的士绅在地方赢得巨大声望,其所在宗族也获得长足发展,这无疑也成为整个黄州府士绅争相模仿的典范。嘉靖以后,伴随着地方宗族整合,黄州府士绅力量不断壮大,积极参与事务,在地方社会拥有很大的话语权。直至明末,地方士绅积极组织寨堡武装,在地方上仍享有很大的号召力,明末“蕲黄四十八寨”之盛况即为明证。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2020年第3期第69-79页。文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)