|

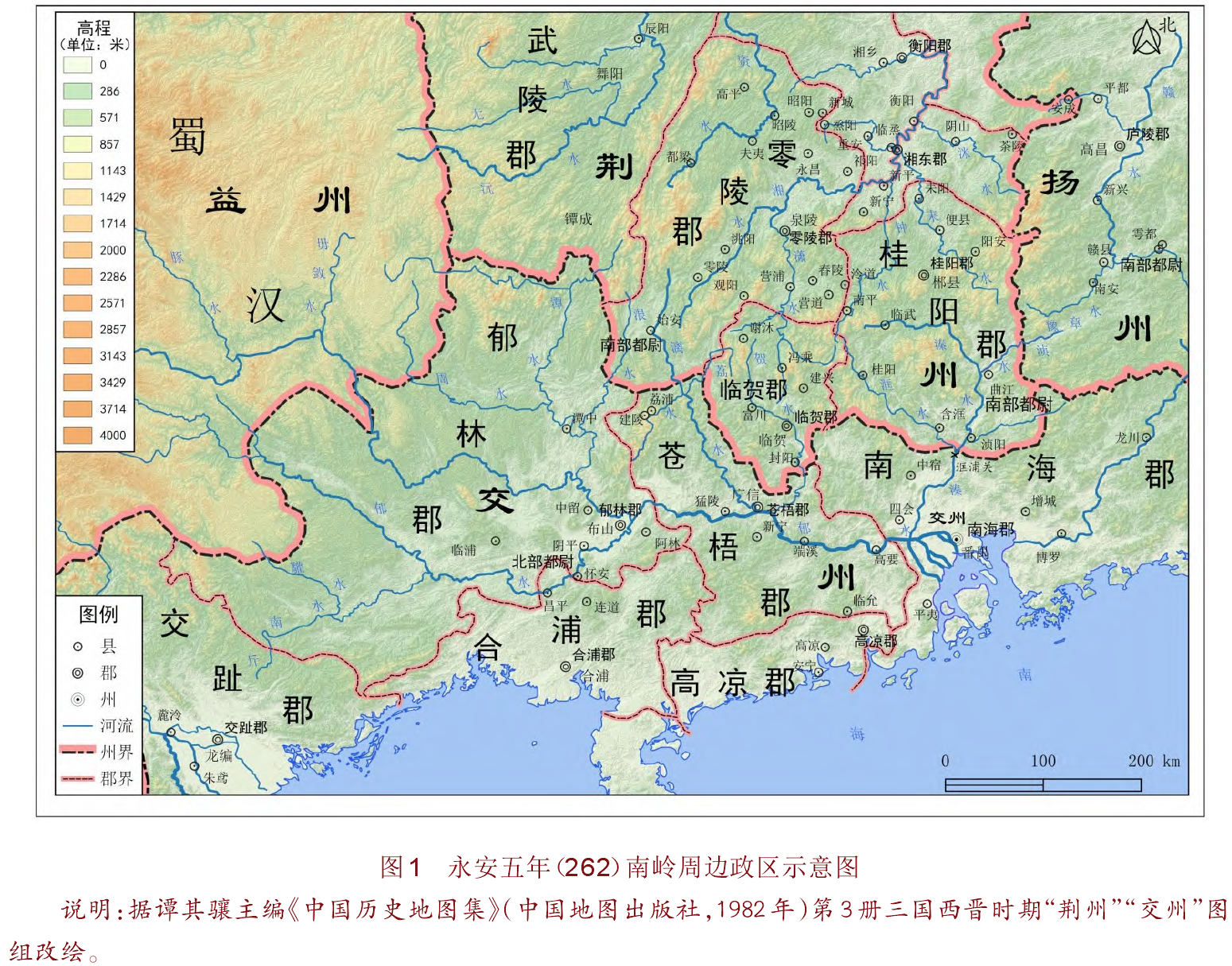

边界是政区的基本要素之一,一般认为中国历史上常见的政区划界原则有“山川形便”与“犬牙相入”。周振鹤在论述“犬牙相入”原则时,以南岭为例,注意到秦汉时代南岭南北两侧诸郡皆跨有另一侧土地。东汉以前南方郡县疏阔,编户齐民数量稀少,荆州刺史部与交州刺史部遍布非华夏人群,叛乱此起彼伏。在中央控制力较为有限的情况下,荆州与交州边界呈现互相嵌入式的犬牙交错形态,打破了南岭的山川形便,起到遏制任意一方割据独立的作用,有利于降低中央政府的平叛成本。

进入六朝时代,南岭周边的高层政区边界发生了较大变化,不再遵循秦汉时的“犬牙相入”旧例,而是改“双向嵌入”为“单向嵌入”,用通常的两种政区划界原则似乎都难以解释。孙吴一代荆州南界不断嵌入岭南,西晋平吴后广州北界反向嵌入岭北,至西晋末复以荆州所分湘州南界嵌入岭南。“单向嵌入”不同于“双向嵌入”之处在于,一段时期内相对固定地利用一方钳制另一方,而其反复变化则反映了中央与地方、地方与地方间的复杂博弈。本文在相关政区沿革研究的基础上,通过复原孙吴西晋南岭地区高层政区边界调整的过程,结合地形与交通因素,分析政局变动对地方控制策略的影响,从而揭示此期政治地理格局的变迁。

一、黄武五年南岭政区调整与汉吴之际岭南政局

孙吴黄武五年(226),割苍梧置临贺郡北隶荆州,是继汉武帝平南越后南岭地区第一次高层政区边界调整。临贺地处南岭中部,跨萌渚岭南北,统六县。冯乘、谢沐二县属于萌渚岭以北湘江支流潇水流域,富川、临贺、封阳三县依次分布在萌渚岭以南西江支流贺水沿线,这五县为汉旧县,与萌渚岭、都庞岭之间潇贺道的开辟有关。临贺郡的建置加强了对潇贺道的控制,新置的建兴县位于萌渚岭腹地,显示了对当地山区的经略。临贺东接桂阳南部的骑田岭,西连零陵南部的都庞岭,其割隶荆州,使南岭主脉的五岭全部置于荆州辖域,交州不复拥有岭北之地,而萌渚岭南部贺水谷地亦为荆州所有,致使潇贺道完全落入荆州掌控。同时,荆州在南岭东部依旧保持了对大庾岭南部北江上游之地的控制。至此,两汉以来荆州与交州边界长期的“犬牙相入”状态发生变化,荆州获得独制交州的优势,这种政区边界形态或可称为“单向嵌入”式。临贺北隶反映出潇贺道受到重视,这与此期五岭南北局势的变化相关。

汉末中央委派的交州刺史朱符被岭南土著势力所杀,交阯太守士燮乘机扩展家族地盘,控制了交州七郡中的交阯、南海、合浦、九真四郡。随后刘表、孙权势力相继进驻岭南,在苍梧地区展开角逐。《三国志·士燮传》云:“朱符死后,汉遣张津为交州刺史,津后又为其将区景所杀,而荆州牧刘表遣零陵赖恭代津。是时苍梧太守史璜死,表又遣吴巨代之,与恭俱至……后巨与恭相失,举兵逐恭,恭走还零陵。建安十五年,孙权遣步骘为交州刺史。骘到,燮率兄弟奉承节度。而吴巨怀异心,骘斩之。”又《交广春秋》云:“建安十六年,吴遣临淮步骘为交州刺史,将武吏四百人之交州,道路不通。苍梧太守长沙吴巨拥众五千,骘有疑于巨,先使论巨,巨迎之于零陵,遂得进州。”赖恭进出岭南、吴巨之迎步骘,均是经由零陵,而从零陵度岭至苍梧最便捷的孔道即潇贺道。

孙权清除岭南刘表势力之初,实际控制的只有苍梧郡。随着南海太守士武病殁,士氏失去了岭南东部重镇南海郡,孙权将交州治所从苍梧广信县向东迁至南海番禺县。广信位于漓水、贺水入西江口,便于从荆州通过湘漓道、潇贺道南向控制交州,但苍梧以北的零桂地区这时已被刘备所占,苍梧以南的合浦郡尚为士氏所有,所在西江流域土著“夷贼”十分活跃,远离扬州的孙权势力中心,原先的交通优势转变为劣势。而处于东、西、北三江汇流入海口的番禺,是连接海东四郡三大水系的枢纽,其在以水道交通线组成统治网络的岭南地区,具有无可比拟的区位优势,且偏东的位置易为江左政权所控制,自此遂为六朝岭南政治中心而不改。

建安末年,孙权势力向岭南西部蚕食,在降服“高凉贼”的过程中,分合浦置宁浦、高凉二郡,其势力渗入士氏控制下的合浦郡,以薛综代士壹为合浦太守当在其时,则海东诸郡皆为吴有,士氏只得困守海南一隅。然而此时的海东境内远未风平浪静,南海、郁林等地,“夷贼”不断骚扰郡县。黄武初年接替步骘为交州刺史的吕岱,此时主要在与海东土著相周旋。而步骘离任后在零桂地区肃清了刘备的遗留影响,湘漓道、潇贺道重新为孙吴控制,为全控岭南创造了有利的外部条件。紧接着在黄武五年,乘士燮去世之机,孙权分交州海东诸郡置广州,切断交阯以南与合浦以北的联系,防止“七郡百蛮,云合响应”,随后吕岱得以顺利进军交阯,终结了士氏的统治。

如果将临贺割隶荆州之举置于上述背景中,便不难理解。潇贺道南缘贺水下游的临贺封阳县已逼近苍梧广信县,广信不仅是由南岭中部进入岭南的必经之地,而且处在西江中游与下游的分界点,是连接岭南东、西部的枢纽,广信以北划割荆州,则使荆州南部拥有了一条直达西江干流的重要交通线。临贺北隶与分交置广互为补充,共同保证了孙吴对新占广州地区的控制。

黄武五年灭士氏后,分交置广的军事目的达成,“于是除广州,复为交州如故”。但是临贺之地却没有回归交州,这是由孙吴政权与岭南土著人群之间的紧张关系造成的,其实华夏统治与本土豪酋势力的冲突在士氏时期就已凸显。东汉南方郡县掾吏普遍包含有“蛮夷”出身的土豪,虽然他们已成为华夏官吏,但实力基础仍在“蛮夷”中。尤其是华夏边缘的交州诸郡,地方长吏依托身后的土著势力,对郡县保有强大的影响力,在东汉统一局面崩解后愈演愈烈,如九真豪酋番氏的叛乱,士燮竟“卒不能克”。按《三国志·士燮传》记载,来自北方的士氏定居苍梧广信已历七世,土著化的苍梧士氏与交阯桓氏等土豪一样拥有“宗兵”,但其军事力量不具压倒性优势。士燮对岭南统治地位的获得,主要由于其家族与华夏政权的密切联系,故能拥有中央政权赋予的权威正当性,然则这种脆弱的统治基础,随时可能因大姓豪酋间的利益冲突或外部政治环境的变化而出现危机。当孙权中止了交阯太守在士氏家族的内部传承后,其政治权威荡然无存,随即遭致交阯本土豪族的背弃,成为其败亡的重要因素。

吕岱借翦除士氏之威,进讨交阯、九真的“夷贼”势力,在交州“改置长吏,章明王纲”,但效果并不理想。黄龙三年(231)吕岱离任时,“交州虽名粗定,尚有高凉宿贼;其南海、苍梧、郁林、珠官四郡界未绥,依作寇盗,专为亡叛逋逃之薮”。与交州的形势不同,荆州从汉末到孙吴郡县政区日益稠密,在六朝时代居都城上流之要,成为华夏网络的重心所在。那么,将南岭主要的交通干道均置于荆州掌控,就显得尤为重要了,临贺北隶的意义正在于此。

二、甘露元年南岭政区调整与孙吴后期的岭南控制

甘露元年(265),以桂阳南部都尉为始兴郡,移南海中宿县北属始兴,同时以零陵南部都尉为始安郡,割苍梧荔浦县北隶始安,这是孙吴时期南岭山区第二次大规模的政区调整。南岭东部的始兴郡辖境囊括了整个北江水系,领六县,治所均沿北江干支流分布。桂阳、含洭二县位于北江支流洭水沿线,处在骑田岭与萌渚岭之间“出桂阳,下汇〔洭〕水”的通道上。曲江、浈阳、中宿三县依次列置于溱水(今北江中下游主流及支流武江)一线,秦末据有岭南的任嚣曾在溱水沿岸筑城进图岭北,孙权时浈阳贼侵扰南海郡,亦当顺溱水度岭,则溱水也是从骑田岭进入岭南的重要孔道。始兴县与郡同置,处于浈水(今北江上游)附近,这是“出豫章,下横浦”经大庾岭南下的必经之路。北江主流浈水在两汉时误作支流,沿线无县治,其交通重要性显然不及溱水,孙皓时始兴县的建置表明南岭东端的大庾岭道获得开辟。始兴郡所辖六县分布在三条交通线上,随着番禺地位的上升,从北江水系进出岭南转而频繁,这也是始兴独立建郡的原因。始兴南缘北江下游的中宿县地处南岭山脉南侧与珠江三角洲的过渡带,县有洭浦关立于北江三条水道的交汇点,是番禺的北面门户。中宿县自南海划归始兴,使荆州的触角直抵珠江三角洲,番禺以北全无屏障可守。

始安郡地处南岭西部的漓水与泿水上游流域,领六县。始安县位于漓水上游,因灵渠接湘水,这条湘漓道在越城岭与都庞岭之间,直通广信,是两汉南岭西部最重要的交通线。孙皓分始安县置熙平县,但熙平以南直到广信的漓水下游并无新县的拓置,盖因岭南政治中心的东移,湘漓道的地位有所下降。又临贺郡的建置得以通过潇贺道控制岭南中部的苍梧地区,那么孙吴经营漓水的目的不是为了疏通南下苍梧的湘漓道,而是与岭南西部郁林地区的开发有关。从始安郡通往郁林郡的水路有两条:一条是泿水,沿线新置尚安县;一条是漓水支流荔水,沿途置有荔浦、永丰、平乐三县。赤乌末年至孙亮时任交州刺史的陆胤“讨苍梧建陵贼,破之,前后出兵八千余人,以充军用”,建陵县析荔浦置,荔浦县由苍梧划归始安后又分置平乐、永丰二县,荔水流域诸县的辟置是土著“夷贼”编户化的成果。荔浦县的改隶将荔水置于始安郡辖境,更加便于从荆州直接进入西江上游的潭水流域。泿水与荔水的开发较为成熟后,潭水流域的桂中盆地门户洞开,导致了凤凰三年(274)桂林郡从郁林郡的分置。同时郁林地区的经营,又疏通了从始安经潭水南下郁水进入合浦、交阯的道路,取得对岭南南部腹地的威慑。

孙吴后期南岭东西两端部都尉区的正郡化,反映了进出岭南的重要交通沿线被陆续开发。又南海与苍梧北部县级政区统属关系的改易,使荆州南界继续南移,南岭自东至西几乎所有的交通线皆纳入荆州辖区,彻底封锁了交广北上的度岭通道。至此,南岭地区的高层政区边界完全变成“单向嵌入”式的格局,此一变化与孙休、孙皓之际的岭南局势相关。

交州刺史陆胤主政岭南十余年,多以惠政招抚“夷贼”,诸郡编户显著增长,使孙吴后期具备了对岭南苛征赋敛的条件。永安六年(263),交阯太守孙谞“科郡上手工千余人送建业”,“锁送其民,发以为兵”,又派往交阯的察战邓荀“擅调孔雀三千头,遣送秣陵”。面临突如其来的繁重赋役,已经注籍的编民在郡吏吕兴带领下,联合未附的土著势力,“驱逐太守长吏,抚和吏民”,九真响应。时蜀汉新亡,交阯遂与魏接壤,吕兴以郡附魏,海南三郡先后沦没。为稳住后方的海东地区,次年复分交州置广州,领南海、苍梧、郁林、高凉四郡及合浦北部都尉。交州遥治交阯龙编县,所辖实土惟合浦一郡,作为基地进攻海南之地。然则海南诸郡叛离后,孙吴为收复失地,在海东大兴兵役,复使广州编民大量逃脱版籍,以致“合浦以北,民皆摇动”。按曹魏、西晋以蜀汉降将偏师接收交州,其兵力本即有限,但吴交州刺史刘俊三攻交阯皆不利,晋军反攻合浦杀刘俊,表明海东备戍严重不足,尚需应付“离民”与“海虏”。

面对岭南全境的变乱,孙皓一方面调集荆州与扬州的军队,分别从荆南岭道和建安海道“皆会于合浦以击交趾”,另一方面调整荆州与广州的政区边界,升格荆南的都尉区,从外部加强对岭南的控制。甘露元年始兴、始安二郡的建置,达到了以始兴扼制广州、以始安遥制交州的目的。在建衡三年(271)海南三郡收复后,南岭高层政区边界“单向嵌入”的状态得到维持,依然是鉴于岭南统治的不稳定性而定。

凤凰三年,“遣使者二十五人分至州郡,科出亡叛”,这一行动在岭南持续至天纪三年(279),仍在“科实广州户口”,最终再度诱发大规模民变。桂林太守修允的部曲督郭马借机起兵杀广州督虞授,驱逐刺史徐旗,占据南海郡,并进攻始兴、苍梧二郡。虽然叛乱声势浩大,但是经过甘露元年的政区调整,番禺以北交通要塞俱为荆州所有。新任命的广州牧滕循“率万人从东道讨马,与族遇于始兴”。何德章证以东晋南朝史实,指出“东道”是一条联系闽浙赣及岭南的重要道路,即“出豫章,下横浦”的大庾岭道。这条“东道”在孙皓以后交通地位逐渐显著,得益于对大庾岭南北两侧浈水、豫章水流域的经营。此外,“又遣徐陵督陶濬将七千人从西道,命交州牧陶璜部伍所领及合浦、郁林诸郡兵,当与东西军共击马”。徐陵督驻地在京口,陶濬溯长江而上至武昌后,闻晋军南征即还建业,则“西道”当自荆州南下,疑为南岭中部的潇贺道,先与陶璜所领交州兵会合于苍梧,再与“东道”军形成东西夹击之势。由于东西两路军均回师赴难,郭马之乱持续至晋灭吴后才平定,可见孙皓时期广州脱籍问题始终没有解决,这是吴末不断科实户口的原因,也是将南岭三郡始兴、临贺、始安牢牢受制于荆州的原因。

长期以来六朝岭南区域史形成了“经济开发史”的研究范式,近来夏炎对此提出质疑,认为首先要解决的是王朝权力如何进入岭南并实施统治的问题,揭示了“开发史”话语掩盖下中央统治向南方边地艰难渗透的复杂进程。然则终吴之世,在岭南主要河道上一些关键的郡县据点以外,还有大片的统治空白,甚至到南朝局面仍没有大的改观,交广地区编户化水平远低于荆扬地区。在政策动机与现实因素的作用下,孙吴南岭的政区建置、政区边界较之两汉出现了新的调整,并决定了东晋南朝南岭地区基本的政治地理格局。

三、南岭三郡的两次移属与西晋南方政治地理格局

在孙吴与东晋南朝之间的西晋时代,南岭地区的高层政区边界又有了不同的变化。西晋平吴后,始兴、始安、临贺三郡由荆州度属广州,这是西汉以降岭南第一次在行政区划上拥有相对完整独立的政治空间。同时三郡北界越过岭北,尤其是始兴北界近逼桂阳郡治郴县与南康郡南康县,地理屏障和交通优势俱为广州所有,形成了对荆扬南部的压制之势。此一逆转,与平吴后的荆扬形势有关,显示了南方治理重心的转移。

《晋书·山涛传》云:“吴平之后,帝诏天下罢军役,示海内大安,州郡悉去兵,大郡置武吏百人,小郡五十人。”但晋武帝诏令明确称“诸州无事者罢其兵”,这一措施在各地的推行程度是不同的。据高敏考证,交、广、凉、益、梁、幽等边州并未“罢州郡兵”。此外,荆、扬二州作为孙吴统治的核心区域,西晋朝廷也没有放松军事监控。杜预平定荆州地区后,“徙将士屯戍之家以实江北,南郡故地各树之长吏,荆土肃然”,随后这一政策也施及扬州。与迁出旧吴兵民相配合的,是“东南二方,六州郡兵,将士武吏,戍守江表”,这和武帝“天下怀静”的基本方针迥然有异。又交州牧陶璜上言“(交、广)州兵未宜约损,以示单虚”,为武帝所从,则吴地将士的迁出与六州郡兵的徙入不包括岭南之地,西晋中央防范的主要对象是荆扬二州。

平吴伊始,在“除其苛政,示之简易”的外表下,江南地区实则险象环生。太康初年,“时吴初平,屡有逃亡者”,扬州刺史周浚“频讨平之”。这种不安定的局势发展至太康三年(282),孙吴故将莞恭、帛奉甚至攻杀建邺令,在徐州刺史嵇喜的驰援下才得以解围。唐长孺引王隐《晋书》所云“太康三年,罢刺史将军官”一事,认为晋武帝罢州郡兵、省州牧诏即颁布于太康三年。那么,发生在同一年的孙吴残余势力反扑,应该是江南地区未执行诏令的原因,也因此实施了旧吴势力外迁与北方兵士内徙的强制政令。当太康八年(287)南康、吴兴等地发生叛乱时,迅速被“州郡捕讨”,可见这一政策发挥了作用。

晋惠帝以后朝局不稳,江南地区动乱规模不断扩大,先后发生了张昌、陈敏、杜弢等几次波及面较广的叛乱。终西晋之世,荆扬新附之地始终笼罩在叛乱与高压的政治气氛中,面对愈演愈烈的形势,西晋采取了分割高层政区的措施。《晋书·地理志下》云:“惠帝元康元年,有司奏,荆、扬二州疆土广远,统理尤难,于是割扬州之豫章、鄱阳、庐陵、临川、南康、建安、晋安,荆州之武昌、桂阳、安成,合十郡,因江水之名而置江州。”其后,又分置湘州。《晋志》云:“怀帝又分长沙、衡阳、湘东、零陵、邵陵、桂阳及广州之始安、始兴、临贺九郡置湘州。”而同书《孝怀帝纪》谓:“分荆州、江州八郡为湘州。”又《宋书·州郡志三》云:“晋怀帝永嘉元年,分荆州之长沙、衡阳、湘东、邵陵、零陵、营阳、建昌,江州之桂阳八郡立。”钱大昕考证怀帝时无营阳郡,胡阿祥等综合《晋志》《宋志》与钱氏之说,认为永嘉元年(307)分荆州长沙、衡阳、湘东、邵陵、零陵、建昌与江州桂阳七郡置湘州。江、湘二州的设置,共同目的是通过析置高层政区,强化对荆扬地区的控制。如果将平吴后南岭三郡改隶广州之举,置于此后荆扬形势演变及高层政区更易的一连串事件中,可以发现这其实是分割荆扬以防扼江南的前奏。永嘉末杜弢作乱湘中时,“广州刺史郭讷遣始兴太守严佐率众攻弢”,即是利用广州反制荆州之例。那么,平吴后的岭南又处于何种境地呢?《晋书·杜预传》云:“既平上流,于是沅湘以南,至于交广,吴之州郡皆望风归命,奉送印绶,预仗节称诏而绥抚之。”沅湘以南的广大边地未见晋军进入的记载,实际上只是接受了西晋中央的间接统治,即使是交、广二州最高长官,亦沿用了孙吴旧人陶璜与滕修。同时,晋武帝不仅未削弱交广州兵,而且新置平越中郎将于广州,加强岭南军备力量。西晋一代担任平越中郎将者多不详,惟见永兴二年(305)“广州刺史王毅病卒,(刘)弘表(嵇)含为平越中郎将、广州刺史、假节”,又岭南未实行“军州分治”,平越中郎将由广州刺史(州牧)兼领似是惯例。与削夺内地刺史兵权相反,武帝有意强化岭南二州长官的军事权力,其原因从陶璜建言可知。

太康初年陶璜上疏称:“虽前后征讨,翦其魁杰,深山僻穴,尚有逋窜。又臣所统之卒本七千余人,南土温湿,多有气毒,加累年征讨,死亡减耗,其见在者二千四百二十人。今四海混同,无思不服,当卷甲消刃,礼乐是务。而此州之人,识义者寡,厌其安乐,好为祸乱。又广州南岸,周旋六千余里,不宾属者乃五万余户,及桂林不羁之辈,复当万户。至于服从官役,才五千余家。二州唇齿,唯兵是镇。”这封奏疏的背景是平吴后“普减州郡兵”“省州牧”“罢刺史将军官”等一系列地方军政改革,陶璜极言岭南兵民之少,与土著势力之巨形成鲜明对照。故晋武帝采取了倚重孙吴降将统治岭南的方针,承认了交广二州较大的自主权力,也便于地方官对边地的开发和人群的管理。

对于统一的西晋王朝而言,岭南是不受重视的偏土荒裔,一改孙吴武力拓边、征发兵民的政策,对土著人群以安抚绥怀为主,“交、广二州各郡,界在蛮夷,多以土物入贡,无绢布之输”。一直到永嘉时期,岭南由于较少受到战乱波及,出土的墓砖铭文有“永嘉世,天下荒。余广州,皆平康”“永嘉世,天下荒。余广州,平且康”的说法。而荆扬地接中原,又“难安易动”,可谓肘腋之患。以南岭三郡南隶广州,既因中央对岭南本未能直接控制,亦属远交近攻之计,利用广州反扼荆扬。

但是,永嘉元年置湘州后,临贺、始兴、始安三郡由广州度属湘州,具体时间不明,胡阿祥等但云“307年后”。据上文引永嘉末广州刺史郭讷遣始兴郡兵攻杜弢之事可知,三郡改隶必在其后,这又与永嘉之乱后的岭南乱局有关。

中央长期委任孙吴旧将治理岭南,使其势力不断累积,出现家族统治的倾向,如陶氏、滕氏、王氏及顾氏。永嘉年间朝廷先后任命嵇含、郭讷出镇广州,试图改变这一局面,但当洛阳政府瓦解后,侨人刺史失去中央庇护,岭南家族势力进一步坐大。永嘉六年(312)郭讷被逐,前任刺史王毅之子王机在广州旧有部曲、门生属吏的拥戴下自立为刺史,阴图割据。《晋书·陶侃传》云:“机复遣使诣王敦,乞为交州。敦从之,而机未发。会杜弘据临贺,因机乞降,劝弘取广州,弘遂与温邵及交州秀才刘沈俱谋反。或劝侃且住始兴,观察形势。侃不听,直至广州。”《资治通鉴》系此事于建兴三年(315)。湘中流民杜弢余部杜弘以临贺郡归降王机,这时转任交州刺史的王机遂利用其势力谋据交广二州,与此同时新任广州刺史陶侃顺利到达始兴郡。由于双方各自占有部分南岭通道,陶侃才力排众议直下南海,而从始兴进抵南海也更便捷,故得以抢先于杜弘进入番禺控制局势,随后扑灭王机、杜弘等势力。此番平叛过程,再一次显现出南岭三郡特别是始兴对于广州的特殊意义。从《陶侃传》引文可知,建兴三年王机叛乱之时,临贺、始兴二郡似已不为广州所辖。此前就在同一年,杜弢被陶侃击溃,“湘州悉平”,而杜弘南据临贺使广州局面更趋复杂,五岭南北的情势再度逆转。为了防止杜弘与王机合流,南岭三郡由广州改隶湘州,当即发生在湘州平定、王机转任交州的有利时机。

西晋末年,湘、广二州边界的重新厘定,承袭了孙吴荆、广二州的分界原则。晋室南渡后,荆扬复由边地回归为核心区,此后以荆湘全控南岭、挟制交广的思路,奠定了东晋南朝南岭地区高层政区边界的基本格局。

四、结语

孙吴西晋南岭政区建置的变动,反映了这一时期南方政治地理形势的变迁。立国江南的孙吴与东晋南朝皆“树根本于扬越,任推毂于荆楚”,面临疆土缩小和编户减少的困境,于是着力拓殖南方山地和人口资源。南岭三郡割隶于北,使荆州重镇“单向嵌入”岭南,目的是强化“王朝国家”或“中央王朝”对南疆边地的控制与开发,这在六朝是一以贯之的。而西晋王朝定鼎中原,旧吴荆、扬二州从“推毂”、“根本”之地一变而为“难安易动”的新附边地,分割荆扬以防范吴地,成为西晋统一后南方政治地理格局的主基调。南岭三郡复改隶于南,反向嵌入岭北,从而以更偏远的交、广二州反制荆扬。西晋末年司马叡立足江南,荆扬重新变为朝廷重地,南岭三郡又北隶于从荆州分置出的湘州,使湘州非但可以分荆州之势,还能支配五岭通道“控压南服”。此后的东晋宋齐时代,南岭三郡无论隶属荆州,还是隶属湘州,始终与广州分离,“单向嵌入”岭南的高层政区边界设计,成为江左政权遥控岭南的重要手段。

南岭地区高层政区边界从秦汉的“犬牙相入”到六朝的“单向嵌入”,展现了中央王朝治理、开发南方的递进性。随着长江中游流域统治的成熟,荆湘地区不但在六朝时代居上流之要,而且是建康朝廷控制西南边地巴蜀、岭南的中间枢纽,这种“单向嵌入”的政区边界遂成常态。在此模式下,内地政区单方面占据边地重要的山川险隘,对嵌入地带的持续经营改善了通往边地的道路交通,保障了中央对边地的军事政治输出及经济文化交流,有效地维系了中古南方的统一局面。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2022年第4辑第78—87页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)