|

一、问题的提出

东晋孝武帝太元中(376—396),梁州刺史欲调遣巴西、梓潼、宕渠三郡人丁番戍汉中,终因“益州未肯承遣”而中辍。这本是一件普通的行政事务,但却反映出东晋时期梁、益二州之间复杂的边界关系。从行政隶属关系来看,巴西、梓潼、宕渠统属梁州,梁州刺史调遣三郡,似与益州无关。而从行政角度看,自东晋永和三年(347)平蜀之后,三郡只是“文属”梁州,实际由益州刺史管辖。正是由于巴西、梓潼、宕渠三郡隶属关系与实际统治权的分离,才导致了梁、益二州之间的矛盾。而造成三郡隶属关系与实际控制权分离的原因,殷仲堪归之于“皇居南迁”,《晋书》卷84《殷仲堪传》:

夫制险分国,各有攸宜,剑阁之隘,实蜀之关键。巴西、梓潼、宕渠三郡去汉中辽远,在剑阁之内,成败与蜀为一,而统属梁州,盖定鼎中华,虑在后伏,所以分斗绝之势,开荷戟之路。自皇居南迁,守在岷邛,衿带之形,事异曩昔。是以李势初平,割此三郡配隶益州,将欲重复上流为习坎之防。

西晋定都洛阳,东晋卜居建康。随着“皇居南迁”,益州与都城的相对位置关系发生了变化,由西晋时的西南边地,一跃而为东晋时都城建康的上游。两晋对于益州的政策,也由西晋时防备益州恃险为乱,变为东晋时设“习坎之防”拱卫都城。反映在政区边界划分上,则是改“犬牙交错”为“山川形便”:将梁州所部巴西、梓潼、宕渠三郡“配隶”益州。

中古时期,政区虽然“千回百改,巧历无算”,但史书对于政区调整的原因,仅有零星叙述。故而太元中殷仲堪所上的这份奏疏,为认识中古时期政区边界演变的过程、规律提供了十分有益的线索。胡阿祥曾注意到殷仲堪奏疏所蕴含的历史政治地理学价值,并加以提示。结合奏疏,通过梳理史料、考察三郡所处地理位置,能够复原出东晋系统调整西部政区边界的过程,并由此揭示政治过程、都城迁移与政区边界的关系,以及东晋政区边界调整对南朝的深远影响。

二、梁、益政区边界与巴西、梓潼、宕渠三郡

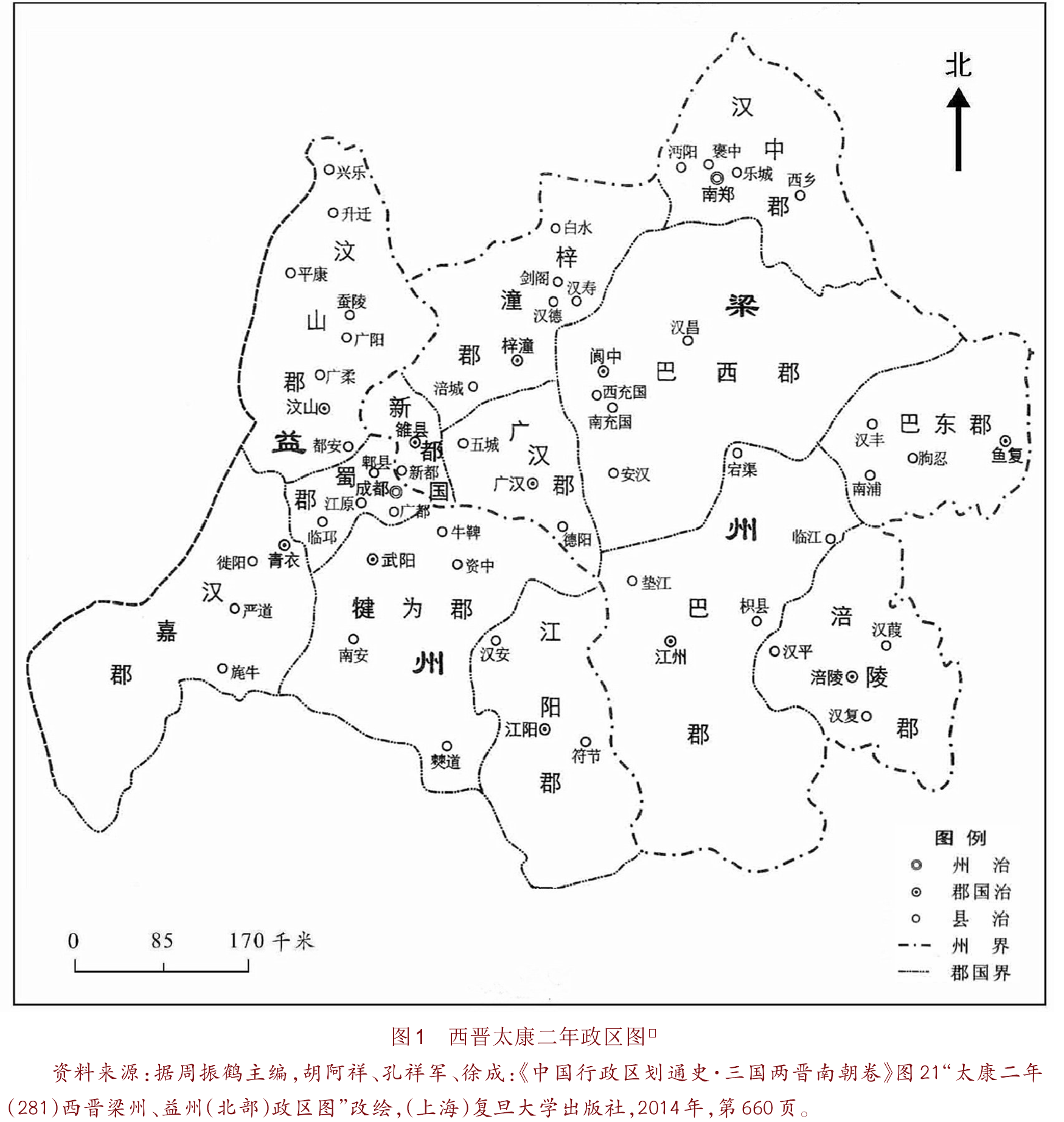

永和三年,桓温灭蜀,梁、益、宁三州重归版籍。东晋随即对三州政区展开调整,将梁州所部巴西、梓潼、宕渠三郡“配隶”益州,其目的在于以“山川形便”原则重塑益州北部边界,以拱卫居于长江下游的都城建康。

巴西、梓潼、宕渠三郡对于益州的重要性,与其所处地理位置密切相关。《宋书·州郡志》、《晋书·地理志》对于永和三年政区情况无系统记载。故综合学者研究,以永和三年成汉灭亡时的政区为基础,推断东晋永和三年巴西、梓潼、宕渠郡县情况。永和三年,巴西郡辖阆中、西充国、南充国、安汉、平州五县,梓潼郡辖梓潼、涪、汉德、晋寿、剑阁、白水六县,宕渠郡辖宣汉、宕渠、汉昌三县。从地理分布来看,三郡属县布列大巴山南北。大巴山脉为汉中盆地与四川盆地的自然地理分界,自嘉陵江谷地向东绵延千里,分布有摩天岭、巴山(狭义)、伏龙山、米仓山(狭义)、九龙山等,平均山脊海拔在2000-2500米,险阻重重、通行困难。汉晋时期,由汉中进入益州需由金牛道或米仓道穿越大巴山脉,而三郡属县正控扼金牛道、米仓道冲要。

金牛道由今汉中盆地南端勉县出发,经今宁强县至白水关、葭萌,越剑阁经梓潼、涪(今绵阳市)、雒(今广汉市)而达成都,为蜀之喉嗌。而金牛道中险要如白水关、葭萌(西晋时为晋寿)、剑阁、涪、梓潼,均为梓潼郡属县。白水关,为白水县属地,《华阳国志》:“白水县,有关尉,故州牧刘璋将杨怀、高沛守也。”此关即为白水关。葭萌,即东晋梓潼郡晋寿县,《华阳国志》:“晋寿县,本葭萌城,刘氏更曰汉寿。水通于巴西,又入汉川。”此地易守难攻,汉末霍峻曾以数百之众破刘璋万人。剑阁为蜀地巨防“有剑阁道三十里,至险”,成汉时期隶属晋寿县,桓温平蜀后,特立剑阁县管辖此地,《晋书·地理志》:“及桓温平蜀之后……又于晋寿置剑阁县,属梁州。”梓潼县为梓潼郡治,涪县为蜀东北要冲,为益州东北之要,《华阳国志》:“涪县,去成都三百五十里,水通于巴。于蜀为东北之要,蜀时大将军镇之。”

除金牛道外,米仓道亦可通巴蜀,汉末张鲁南奔巴中、张郃侵扰巴郡均由此道。但成汉末期,由于僚人侵扰居于米仓道上的宕渠郡属县,使得米仓道地位大为下降。桓温平蜀后,东晋对于僚人亦无可奈何,是以殷仲堪道:“致令巴、宕二郡为群獠所覆,城邑空虚,士庶流亡,要害膏腴皆为獠有。”随着米仓道逐渐废弛,金牛道地位大为上升,剑阁的重要性也愈加凸显,故殷仲堪在奏疏中每以剑阁为言。

巴西、梓潼、宕渠三郡属县布列巴山南北,控金牛、米仓要冲,为益州北部屏障。西晋以益州“世乱先违,道恰后伏”为念,故将三郡划归梁州,以破坏益州北部自然屏障,防备其恃险为乱。但当西晋覆亡、东晋立国江左之后,益州由西南边地一跃而为都城建康上游。如何以山川形便抗衡关中,进而全长江之险,则成为东晋政权首先需要考虑的问题。故在“李势初平”的永和三年,东晋便割巴西、梓潼、宕渠三郡“配隶”益州,使益州、梁州大致以巴山为界。

但永和三年政区调整,尚有遗留问题:梁、益二州的边界并非严格按照巴山划分,梓潼郡所辖白水、晋寿诸县均在剑阁以北。如此分割二州,既与地势相背,亦不利于协调、统合军力防备险塞。而晋寿郡的设立,恰恰与梓潼北部诸县、剑阁归属密切相关。太元十五年,东晋孝武帝以“梓潼北界”设立晋寿郡,《晋书·地理志》:“及桓温平蜀之后,……又于晋寿置剑阁县,属梁州。后孝武分梓潼北界立晋寿郡,统晋寿、白水、邵欢、兴安四县;梓潼郡徙居梓潼,罢剑阁县。”从《晋志》记载来看,太元十五年立晋寿郡时,剑阁县依然存在。而晋寿所辖四县中,并无剑阁县。由此推断,在晋寿郡设立后,剑阁县仍统属梓潼郡,由益州刺史管辖。这一点也被殷仲堪奏疏动以剑阁为言所验证。

殷仲堪都督荆、益、宁三州在太元十七年,其时晋寿郡已立。从《晋书·殷仲堪传》记载来看,梁州、益州的徭役之争主要集中在巴西、梓潼、宕渠三郡,无一辞连及晋寿郡。再综合晋寿郡为梁州刺史表立,《宋书·州郡志》:“晋寿太守,晋地记云,孝武太元十五年,梁州刺史周琼表立。”可以推断,自梓潼北部设立晋寿郡后,便不再“配隶”益州,而是由梁州刺史实际管辖。如此,在晋寿郡设立后,梁、益二州的实际政区边界便严格按照剑阁、巴山划分。从这一角度看,晋寿郡的设立可以视作永和三年梁、益边界调整的延续。

其实,太元十五年政区调整的意义还不止于此,东晋将晋寿、白水诸县划归梁州,实际上是将白水关、葭萌城诸处险塞置于梁州刺史控制之下,从而形成以汉中为核心,沮汉诸戍、白水、晋寿为支撑的防御体系。而仍由梓潼郡控制剑阁,则是为进一步巩固、完善以剑阁为中心的防御体系。正如殷仲堪在奏疏中所言,由益州统领三郡的原因不仅在于三郡地形险要“成败与蜀为一”,其还希望能够集中力量防卫剑阁等险塞:“昔三郡全实,正差文武三百,以助梁州。今俘没蛮獠,十不遗二,加逐食鸟散,资生未立,苟顺符指以副梁州,恐公私困弊,无以堪命,则剑阁之守无击柝之储,号令选用不专于益州,虚有监统之名,而无制御之用。”通过永和三年、太元十五年两次政区调整,东晋最终构建起了以汉中、剑阁为中心的两道防线,实现了“重复上游为习坎之防”的战略意图。在其后司马勋之乱、苻坚寇蜀的过程中,两道防线起到了重要的防御作用。

综上,东晋时期对于益州北部政区边界的调整是一个长期的过程,始于永和三年巴西、梓潼、宕渠三郡“配隶”益州,终于太元十五年晋寿郡设立。通过调整梁、益二州对于大巴山两侧郡县的实际控制权,东晋以“山川形便”原则重塑了益州北部政区边界。并且以汉中、剑阁为中心构筑了两道防线,实现了“重复上游为习坎之防”的战略。

三、巴东郡与“将欲重复上游为习坎之防”

东晋对于西部政区边界的调整,并不局限于梁州、益州间的巴西、梓潼、宕渠三郡。《宋书·州郡志》巴东公相条:“《晋太康地志》,巴东属梁州,惠帝太安二年度益州,穆帝永和初平蜀,度属荆州。”据此,巴东郡从益州转属梁州的时间,与东晋将巴西、梓潼、宕渠三郡“配属”益州的时间相同,都在桓温平蜀之初。从时间来看,巴东郡从益州转属荆州,恐怕并非是孤立现象,而是东晋政权调整西部政区、构建边防体系中的一环。相较于巴西、梓潼、宕渠三郡,两晋之际巴东郡隶属关系的变化更为复杂,受军事、政治的影响也更为明显,但最终起决定作用的还是东晋“重复上流为习坎之防”的战略。

两晋之际,巴东郡先隶于梁州,后度与益州,最终统属荆州。随之,益州的东部边界形态也在“犬牙交错”与“山川形便”之间经历了数次轮回。巴东郡为汉末分巴郡所立,蜀汉时期辖朐忍、鱼复、汉丰、羊渠、巫、北井六县。曹魏灭蜀汉之后,分巴、汉七郡置梁州,巴东郡亦在其列,西晋仍其旧贯。曹魏、西晋以梁州统领巴东郡的目的,与巴西、梓潼、宕渠统属梁州相同,均出于制衡益州。剑阁为益州北部屏障,鱼复为益州东门,两汉之际李熊曾为公孙述划策:“北据汉中,杜褒、斜之险;东守巴郡,拒扞关之口。”而所谓扞关,即为巴东郡鱼复县。鱼复县地势险要,控三峡之险,“据荆、楚之上游,为巴、蜀之喉吭”,历来为兵家所争。西汉、东汉、蜀汉均在此设立江关。夷陵之战后,蜀汉丧失荆州,鱼复遂为蜀汉东部军事重镇。曹魏平定蜀汉后,旋为西晋所篡,西晋便与孙吴对峙于此。由于西晋控制了巴东郡,攻有上游之势,守有三峡之险,不仅使晋、吴得共长江之利,还使孙吴成“缘江为国,无有内外”之形。由此,西晋更加认识到巴东郡在军事、政治上的重要性。故在太康平吴之后,西晋仍使巴东郡隶属梁州,以夺益州扞关之守。

西晋末年,由于流民变乱,巴东郡还属益州。《宋书·州郡志》记巴东郡度属益州在太安二年(303),而《华阳国志》则系此事于永兴元年(304)。二者相较,《华阳国志》所记较为详细:“永兴元年春正月,尚至江阳。军司辛宝诣洛表状,诏书权统巴东、巴郡、涪陵三郡,供其军赋。”

又据《华阳国志》:“(太安二年)闰十二月,尚粮运不济,而被攻急,夜退,由牛鞞水东下,留牙门张罗持城。……雄得成都。”如此,罗尚弃成都奔江阳,当在太安二年闰十二月。罗尚派遣辛宝“诣洛”,恐亦在此前后。由此来看,《宋书·州郡志》所记太安二年“(巴东郡)度益州”与《华阳国志·大同志》所记永兴元年正月“诏书权统巴东、巴郡、涪陵三郡”当为一事,只是二书分别记录了此事的不同阶段,故在时间上稍有差异。

巴东、巴郡、涪陵转属益州的原因,《华阳国志》归结为“供其(罗尚)军赋”。此说不为无据。自永宁元年李特起兵于广汉,至太安二年闰十二月罗尚南奔江阳,数年之间,益州之广汉郡、蜀郡、汶山郡、犍为郡属县多为流民所夺,益州所余不过越嶲、汉嘉、江阳三郡。三郡之中,汉嘉、越嶲“夷强晋弱”,且与江阳为犍为所隔,罗尚所恃惟江阳一郡而已。在这种情况下,将巴东郡、巴郡、涪陵郡划归益州以供罗尚“军赋”,于理为合。

与此同时,流民变乱所造成的交通断绝,也是促成三郡转属益州的原因之一。永兴元年,巴西、梓潼、宕渠三郡均为流民所陷,巴东、巴郡、涪陵与梁州州治交通断绝。梁州刺史对巴郡、巴东、涪陵三郡只能望洋兴叹,而鞭长莫及。在这种情况下,西晋将巴郡、涪陵、巴东划归益州,是势所必然。此后,随着江阳郡、巴郡、涪陵郡相继沦陷,益州刺史只得退驻巴东、兼领巴东监军防扼成汉东进。太安二年西晋对于梁、益政区的调整,实际上与政治、军事等因素密切相关。

东晋在平定成汉之后,便将益州东门——巴东郡度属荆州,此举既出于“重复上游为习坎之防”的战略,又与巴西、梓潼、宕渠三郡“配隶”益州密切相连。永和三年,东晋将巴西、梓潼、宕渠三郡配隶益州,以剑阁为界重新划分梁、益边界。如此,巴西、梓潼、宕渠三郡便横亘于梁州属郡之中,将西晋时期的梁州辖境一分为二。殷仲堪在奏疏中,以三郡“在剑阁之内”便称去汉中“辽远”,更何况巴东距州治汉中数千里、又为三郡所隔?在这种情况下,若再由梁州刺史控制巴东,恐难有“制御之用”。由此推断,东晋将巴东郡转属荆州,而非遵西晋旧制还属梁州,当与梁、益边界调整之后所带来的梁州辖境分割存在关联。由此益见东晋西部政区调整的系统性与内在关联。

巴东郡划归荆州,根源于东晋“重复上流为习坎之防”的战略方针。东晋迁都建康,处长江下游,益州对其有上游之势,顾炎武在《形势论》中曾道:“蜀据天下之上游,昔之立国于南者,必先失蜀,而后危仆从之。”为拱卫京畿,东晋不得不“重复上流为习坎之防”,“习坎,重险也……地险,山川丘陵也”。益州之险虽多,但其关键却在剑阁、鱼复。鱼复控夔门之险为长江上游,欲巩固荆、扬,则不得不争上游之地以全长江之险,此为立足江左之通宜,孙吴时陆抗曾言:“西陵、建平,国之蕃表,既处下流,受敌二境。若敌泛舟顺流,舳舻千里,星奔电迈,俄然行至,非可恃援他部以救倒悬也。此乃社稷安危之机,非徒封疆侵陵小害也。”西陵、建平为“国之藩表”,而巴东又在西陵、建平上游,更为关键。故东晋平蜀之后,便将巴东划归荆州,以其为中心构筑起了防扼上游的防线,以全长江之险。

综上,永和三年巴东郡转属荆州,并非孤立的政区调整,而是东晋系统调整西部政区中的重要一环。东晋通过运用“犬牙交错”、“山川形便”的政区边界划分原则,重新调整了梁、益、荆三州的政区边界。通过此次调整,东晋在长江上游构建了系统的防御体系,从而化解了都城建康居于长江下游的防御难题,奠定了东晋南朝梁、益、荆三州政区边界的基本格局。

四、余论:“皇居南迁”与南朝西部政区边界

永和三年政区调整,是两晋政治地理格局变化的产物。西晋“定鼎中华”,军事重心集中于北方,常设豫州、邺城、幽州、关中、沔北、荆州、青徐、扬州八个都督区。其中关中都督、荆州都督分处益州北、东,是控制益州的主要军事力量。故西晋承曹魏旧制,以梁州控制益州锁钥,以便于关中、荆州制衡益州。随着“皇居南迁”,东晋立国江左,政治地理格局变为“树根本于扬越,任推毂于荆楚”。东晋以巴西、梓潼、宕渠三郡“配隶”益州,巴东郡隶属荆州,其目的有二,一是以汉中、剑阁、鱼复为中心建立防线抵御北方的军事入侵,即殷仲堪所言“欲重复上游为习坎之防”。另一方面的意义则在于,以益州控制剑阁、荆州控制鱼复,使荆、益二州分别控制进入益州、梁州锁钥,以利于军事中心荆州防备梁、益二州“恃险为乱”。

东晋对于梁、益、荆三州政区边界的安排,在很大程度上,被同样立国江左的刘宋、萧齐所承袭。刘宋元嘉中(424-453),梓潼郡从东晋时期的“配隶”益州,转为在行政关系上隶属益州,《宋书·州郡志》:“梓潼太守……本属梁州,文帝元嘉十六年,度益州。”而以梓潼北界所立的晋寿郡则依然统属梁州。萧齐时期,梓潼郡、晋寿郡依然分别统属益、梁二州,《南齐书·州郡志》梁州下有晋寿郡,统晋寿、邵欢、兴安、白水四县;益州下有梓潼郡,统涪、梓潼、汉德、新兴、万安、西浦六县。由此可见,刘宋、萧齐时期,梁、益二州仍承东晋之旧,以剑阁为界。在刘宋、萧齐统治时期,除萧齐于建元二年(480)至永明元年(483)短暂设置巴州以巴东郡为州治外,巴东郡一直隶属荆州,《宋书·州郡志》荆州下有巴东公相,辖鱼复、朐忍、新浦、南浦、汉丰、巴渠、黾阳七县。《南齐书·州郡志》:“建元二年,分荆州巴东、建平,益州巴郡为州,立刺史,而领巴东太守,又割涪陵郡属。永明元年省,各还本属。”巴东郡无论是统属荆州,还是为巴州州治,其与益州分离这一点是不变的。由此可见,刘宋、萧齐沿袭了东晋以“犬牙交错”分割荆、益边界的行政区划。

萧梁时期,巴蜀地区州郡分合不定、设置猥多,政区边界与统属关系亦随之由失常变为混乱,由混乱变为虚妄。萧梁末期,西魏趁萧绎、萧纪兄弟阋墙,一举攻取汉中、剑阁、成都、鱼复,巴蜀遂为宇文泰所取。陈朝疆域承袭梁末,西不得蜀,故“危仆从之”,终亡于隋。萧梁、西魏、北周时期,梁、益边界变化复杂,非本文所能详,当另撰专文探讨。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2021年第4期第26-32页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)