|

一.引言

曹魏以至隋唐,各代都城具有一些共同特征,如具有明确的中轴线、修建单一的宫城并置于中轴线北端、在宫城北边设置广大的苑囿、主要衙署置于都城南边的中轴线两侧、居民区位于宫城南边的郭城之内等。在这些特征中,如何配置和管理占用都城大部分空间的居民区,事关首都地区的社会安定,对统治者来说是一个相当重要的问题。都城空间区划制度就是朝廷为了有效管理,将首都外郭城以内的空间划分为若干不同层级管理单位的区域划分制度,它涉及的主要是居民区和街道。

中国古代都城最基本的空间区划制度有里制和坊制两种,与此紧密相关的,是居民区称“里”还是称“坊”的问题。就北朝隋唐时期而言,唐代以前,称首都居住空间为“里”的记载比较多见,唐代文献中,“坊”“里”混用的情况则非常普遍。如元和十年(815)六月,镇州节度使王承宗派遣刺客刺杀宰相武元衡和御史中丞裴度,《旧唐书》记载二人居所就或言靖安坊、通化坊,或言靖安里、通化里。又如《唐故张君(朗)墓铭》记载,张朗于贞观九年(635)在清化里私第去世,他的夫人樊氏则在乾封二年(667)去世于清化坊私第。其原因论者多有申说,总结起来不外如下两种:一是将坊、里等同,二是认为坊、里虽然有别但在某些情况下可以通用,原因则多种多样,要么是习惯使然,要么跟里的地域化或者面积有关。这些研究从不同角度揭示出了坊、里混用的一些断面,而从城市空间的管理制度出发,或许有助于展示该历史现象的不同面向。

一般认为,里名和坊名是官称与俗称的关系,北朝里名是正式名称,坊名乃民间俗称,隋唐则延续了这种区分。此说的根本论据,来自杨衒之的《洛阳伽蓝记》(以下简称《伽蓝记》)。书中记载,张景仁投降北魏以后赐宅洛阳城南归正里,而该里“民间号为‘吴人坊’,南来投化者多居其内”,又绵延东西二里、南北十五里的寿丘里是皇宗所居,“民间号为‘王子坊’”。坊、里区别看似明显,然囿于此的话,北朝史料中关于都市空间坊的一些记载将无法得到合理解释。因此,实有必要厘清这些记载中坊究竟是何含义。在此基础上,坊、里混用是如何产生的?坊、里的使用跟都城空间区划制度有何关联?这些疑问都可以得到一定程度的解答。

二.坊、里分明:北魏的都城空间区划

坊、里混用并不始于唐代,该现象至晚可以追溯到北齐邺城,而二者并存最晚在北魏洛阳就已出现。在迁都洛阳以前,北魏定都平城,《南齐书·魏虏传》记载了平城的部分都市景观,说“其郭城绕宫城南,悉筑为坊,坊开巷。坊大者容四五百家,小者六七十家。每(南)[闭]坊搜检,以备奸巧”。这是目前所见描述北魏平城坊制的唯一史料,但有学者对此进行了辨证,认为平城(包括洛阳)实施的是里制而非坊制,平城之坊只是延续了汉魏以来的含义,专指有围墙围绕的特定区域和建筑,而《南齐书》如此记载只是因为在南朝人看来这些区域和建筑都可以称为坊。从北朝史料不载平城坊制的情况看,此说或可信从。结合宣武帝筑坊的事实,“悉筑为坊,坊开巷”更妥当的解释是在郭城中的居住区都修建了围墙,并且在围墙围绕的区域内划分了道路,而带围墙的建筑和区域正可以称为“坊”。但是,一坊最多可容纳四五百家,此时“坊”已较汉魏以来的含义大大扩展了。

孝文帝太和十八年(494)北魏迁洛以后,于宣武帝景明二年(501)根据广阳王元嘉的建议在京城四面修筑了坊。即便如此,在描述北魏洛阳佛教盛况的《伽蓝记》中,坊、里的差别还是非常明显,如民间称“归正里”为“吴人坊”,“寿丘里”为“王子坊”。由此似可看出“里”为正式称呼,而“坊”只是民间俗称。问题在于,元嘉在京城修筑者也称为“坊”,恐不能简单地认为这只是一种俗称。

《魏书·广阳王嘉传》记载了元嘉提出的筑坊建议,即“嘉表请于京四面,筑坊三百二十,各周一千二百步”,实际筑坊数量《魏书·世宗纪》记为三百二十三坊,而《伽蓝记》又说京师“庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门,门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里”。关于北魏洛阳的坊、里数量差异学者多有论说,前提是认为两者意思相同,齐东方则认为二者有别,根本区别可以概括为坊是就面积而言规划的区块,里还带有实际管理性质,坊只适用于城市,里在城乡都适用,两者在城市中可以相互附属。这是从整体来看的坊、里区别,就规模而言,《伽蓝记》中每里周长既为一千二百步,与坊相同,里又是封闭的区域,可见杨衒之所说的里事实上就是元嘉建议修筑的坊,在此意义上二者没有差别。

从管理者的设置上看,虽然北魏洛阳的居民区有坊、里两种称谓,但管理人员只见里正(及其下辖的吏、门士)。甄琛任河南尹时曾上表论京城治安,其中提到:

今迁都已来,天下转广,四远赴会,事过代都,五方杂沓,难可备简,寇盗公行,劫害不绝,此由诸坊混杂,厘比不精,主司闇弱,不堪检察故也……里正乃流外四品,职轻任碎,多是下才,人怀苟且,不能督察,故使盗得容奸,百赋失理……京邑诸坊,大者或千户、五百户,其中皆王公卿尹,贵势姻戚,豪猾仆隶,荫养奸徒,高门邃宇,不可干问……请取武官中八品将军已下干用贞济者,以本官俸恤,领里尉之任,各食其禄,高者领六部尉,中者领经途尉,下者领里正。不尔,请少高里尉之品,选下品中应迁之者,进而为之。则督责有所,辇毂可清。

甄琛认为京城寇盗泛滥的原因在于对诸坊管理不严,根本原因则是主司品级低微,不能很好履行督查盗贼的责任,尤其是无法管理有王公卿尹、贵势姻戚居住的坊。因此他提议选取八品将军以下的武官来担任里尉,或者至少提高里尉的品级,最终宣武帝采纳了后者。在提高里正、经途尉、六部尉品级后,“琛又奏以羽林为游军,于诸坊巷司察盗贼”,两条措施并行最终使得“京邑清静,至今踵焉”。可以看出,即使在称居民区为“坊”的情况下,管理者也是里正,其上则有经途尉和六部尉。“经途”一词出自《周礼》,指南北向的大道,即匠人规划城中道路时要“九经九纬,经涂九轨”。循名责实,这似意味着北魏洛阳的经途尉乃据南北向的干道设置。六部尉则是官名统称,指分都城为六部后各部均设尉管理。汉晋洛阳都设置了六部尉,张金龙就认为北魏洛阳的六部尉乃继承两晋南朝京师的制度,但严耀中则认为其来自平城,很可能是六部民的一种遗存。除了负责治安外,洛阳部尉还有其他职责,正始三年(506)五月丙寅(二日)诏中说“或有孤老馁疾,无人赡救,因以致死,暴露沟堑者,洛阳部尉依法棺埋”,即是其例。

洛阳的治安管理方式应沿袭自平城。论洛阳治安前,甄琛还提到了平城的情况:“是以国家居代,患多盗窃,世祖太武皇帝亲自发愤,广置主司、里宰,皆以下代令长及五等散男有经略者乃得为之。又多置吏士,为其羽翼,崇而重之,始得禁止。”“五等散男”是指爵为五等男而居散官者,而北魏散官创制于道武帝天赐元年(404),实质为朝廷后备官员,具有一定的地位。太武帝拓跋焘为管理平城治安设置了里宰、吏士,而《伽蓝记》所说由里正、吏、门士共同构成的治安系统与此相似,其管理方式是一脉相承的。值得探究的是,时人使用都城内坊、里时都确有所指,并不混用,二者区别何在呢?

坊的本义为“防”,东汉时出现了表示宫室、建筑的含义,此后至南北朝,坊的应用逐渐向机构和城市空间扩散。而作为北魏洛阳城市空间之一的坊,指的基本是一些封闭区域,其出现是因为治安管理的需要。不论在北魏平城还是洛阳,管理治安都是里(里宰、里尉)的重要职责之一,而坊只是洛阳落实治安管理的一种手段。元嘉建议筑坊乃是希望奸盗永止,不过这一措施尚不足以达到目的,直到宣武帝采纳了甄琛的建议后,该目标才得以实现。洛阳筑坊在迁都七年之后的景明二年,时宫殿、官署、民居早已规划妥当,不太可能全面重建,而且诸坊由五万人花费四旬时间完成,工程量虽浩大却也不足以重建洛阳三百二十三坊。另外,考古勘察和文献记载显示,北魏修建洛阳城时,基本沿用了前朝旧都的街道格局和建筑空间,一些重要建筑、宅院也是沿用或重修,这也能说明坊并未全面新建。综合各种记载,宣武帝筑坊实际有两方面的意涵:一是在民众居住的各个里维修或者新建围墙以形成封闭空间,这种空间的形态与汉魏以来的坊相似,于是也可以称为“坊”;二是将都城的治安督察交由六部尉—经途尉—里正这一系统负责,里正管理一坊之内,经途尉和六部尉则负责其他区域。可以说,宣武帝所筑之“坊”,事实上是指在都城划分的治安管理区域。

明了此点后,北魏洛阳的坊、里数量矛盾也可以从一个新的角度得到解释。关于该矛盾,前贤或认为《魏书》和《伽蓝记》的记载必有一误,或认为《魏书》和《伽蓝记》各自记录了洛阳城能够容纳或规划的里坊数和实有里坊数,或以为两书所载数目分布在不同区域。细考诸记载,即使均就洛阳外郭城以内的实有里坊数而言,不同数目也并非不可调和。《魏书·广阳王嘉传》明确说三百二十坊是元嘉建议修筑的数量,《魏书·世宗纪》所记三百二十三坊才是实际修筑数量,差距只有三坊,可见元嘉上表前进行了比较精密地规划。宿白认为,如果每坊按一里见方计,在洛阳郭城东西二十里、南北十五里的范围内,即使全部计算也无法修建超过三百一十坊,因此《魏书》的数据显然有误。上文已经说明,居民区筑坊主要指维修或新建坊墙,坊的面积其实就是里的面积。虽然《伽蓝记》载每里(居住区)边长三百步,而南北朝时三百步的长度确实是一里(长度单位),似乎每坊一里见方的推测能够得到文献的支持,但每坊的面积是否都无一例外是一里见方呢?即使在杨衒之的描述中,我们也能发现例外情况,如寿丘里绵延东西二里、南北十五里,其面积即为三十平方里。另外,文献记载与考古勘察的结果表明,北魏洛阳城沿用了不少前代的街道格局、官署建筑、贵族宅第及寺院,受此制约,里的规格与形制均无法划一;同时,根据考古勘察的郭墙、河道与街道相隔的空间,也确实能够大致复原出三百二十三坊的具体位置。可见,并非所有“里”都是一里见方,洛阳郭城可以修建的坊的数量完全能达到三百二十三坊。

问题是应该如何理解二百二十里与三百二十三坊之间的巨大差距。《伽蓝记》说“庙社宫室府曹以外”共有二百二十里,该记载是在描述里的管理形态时出现的,其实是指建有坊墙并设置了管理人员的区域,这种解释与其文意正相吻合。不止宫殿、官署和礼制建筑,即使洛阳城中的某些里也不在这个统计数字之内,比如宗室所居的寿丘里。该“里”既是横亘东西二里、南北十五里的广大区域,是否建有坊墙就是一大疑问,遑论根据门的数量来设置里正、吏和门士等管理人员了。再者,根据前引甄琛的上表,里正连王公卿尹、贵势姻戚居住的坊都没有能力管理,又如何能管理宗室居住的地方呢?《魏书》记载,元志任洛阳县令时,“员外郎冯俊,昭仪之弟,恃势恣挝所部里正。志令主吏收系,处刑除官。由此忤旨,左迁太尉主簿”。作为洛阳令的北魏宗室处罚外戚后都被贬官,让仅为勋品的里正(本流外四品)去管理宗室居住区更是难以想象。可见杨衒之描述的,是里在北魏洛阳城中的一般形态,并非所有里都是如此,而居民区的坊墙又是在里的四周修筑而成,因此元嘉建议修筑的“各周一千二百步”的坊同样如此。

围墙建好后,史籍明确记载居民区可称为“坊”。前引甄琛上表中所说的“诸坊混杂,厘比不精”“京邑诸坊,大者或千户、五百户”,描绘的明显就是围墙之内的情况,足证其内的空间可以坊代称,同时也表明,坊在北魏洛阳并不只是一种俚俗之称。此后,指代地理空间时,坊、里就可以等同了。孝明帝神龟元年(518),元澄奏请限制都城内寺庙的修建,但“若灵像既成,不可移撤,请依今敕,如旧不禁,悉令坊内行止,不听毁坊开门,以妨里内通巷”,即寺庙、僧侣的活动都要在坊内进行,并且不允许寺庙毁坏坊墙向大街开门,因为这样会使里内的道路不通。引文中后一“坊”实指坊墙,但前一“坊”既可指坊墙,也可指其内的封闭空间。更为重要的是,“坊内”“里内”对举,描述的其实是相同空间。北魏末年,崔光韶尚在洛阳时,“同里人王蔓于夜遇盗,害其二子。孝庄诏黄门高道穆令加检捕,一坊之内,家别搜索。至光韶宅,绫绢钱布,匮箧充积”。王蔓与光韶为同里人,即他们的住宅位于同一里中,但在搜捕盗贼时,该“里”又被称为了“坊”。如此看来,坊、里虽然在表示地理空间时可以等同,但一旦涉及治安事务,时人还是倾向于使用“坊”。

以上对坊的论述,是从其功能出发的。然而,史文还有不同的解释。唐人苏鹗记载:“坊者,方也,言人所在里为方。”意思是说,由于人们居住的“里”是方形的,故称其为“坊”。这是从形态出发对坊的解释,反映的也是北魏洛阳的里坊情况。降至唐代,从考古实测的数据看,东西两京里坊已基本不再是严格的方形了。

总之,至少就北魏洛阳的情况看,城市空间是以里来划分的,管理人员也以里正为主。换言之,北魏洛阳的空间区划制度自然为里制。坊此时并非俗称,而是落实治安管理的一种方式,在表示城市空间时,它有比较明确的指向性。因此,出土墓志所见的北魏洛阳居住空间就都以“里”为名。《伽蓝记》的描述是从都市空间的管理角度出发,故称洛阳的居民区为里,而民间谓归正里为吴人坊,寿丘里为王子坊,除了更加确切地表明坊、里均可用于表示居住空间之外,还意味着由于坊的特定含义,用其指称居民区的情况在当时并不常见。

三.坊、里混同:东魏至唐的都城空间区划

东魏北齐时,史传、碑志所见邺城坊、里已经没有明确区分,出现了混用的迹象,如既有义井里又有义井坊,既有广阳里又有广阳坊。《北齐书》说祖珽“所住宅在义井坊”,而《齐故史君长孙公(彦)铭》记载,长孙彦在北齐河清二年(563)卒于邺都南城中义井里宅,又《魏故中散大夫沈君(兴)之墓志》载其北齐天统元年(565)迁神于广阳里,而《贾宝墓志》则记载,志主在武平四年(573)卒于邺城之西广阳坊。此四例说明,北齐时坊、里业已通用于表示宅第、卒所等空间位置。然而,从管理角度看,东魏北齐邺城仍沿袭了北魏洛阳的诸坊管理体系,每坊设置里正、吏进行管理。东魏临淮王元孝友上表中就说到“京邑诸坊,或七八百家唯一里正、二史[吏?]”。这种情况,可由墓志得到印证,如《东魏田洛铭记》载其为“魏郡邺县北张都坊里正姚崇下人宁朔将军、寺人姓田名洛”。唐人杜佑引北齐令中也记载:“至于城邑,一坊侨旧或有千户以上,唯有里正二人,里吏二人。里吏不常置。隅老四人,非是官府,私充事力,坊事亦得取济。”三处引文中的“坊”均指封闭的居住空间,“里正”“吏”和“隅老”则是管理人员,与北魏洛阳的情况相似。

就城市的治安管理系统而言,文献所见的东魏北齐邺城比北魏洛阳更显精密,表现就在“行经途尉”的出现。《隋书》记载,邺城的邺、临漳、成安三县划分为七部,其中邺县领右、南、西三部尉及十二行经途尉,共一百三十五里,临漳领左、东二部尉,左部尉管九行经途尉,共一百一十四里,成安领后、北二部尉,后部尉管十一行经途尉,共七十四里。墓志中也有相关记载,如景穆行昭仁里、宣平行土台坊等等,论者据此认为“行”是指邺城内的大路,可以信从。北魏洛阳虽然也设置了经途尉,但其具体管辖区域不详,邺城经途尉则据“行”设置,每“行”下辖里数少者不足七里。里内由里正、吏等管理,“行”内的里外道路由本行经途尉负责,管理措施事实上更加完备了。陈寅恪论隋唐都城渊源,说东魏北齐邺南城的制度“乃全袭北魏太和洛阳之旧规”,整体看来当然如此,但在设官置吏上其实也体现了各自的特色。

既然东魏北齐邺城基本沿用了北魏洛阳的制度,那么城中的居住区形态应该也与洛阳相同,即居民住在四周有围墙的封闭空间之中。又邺城(邺南城)是东魏立国之初高隆之新筑的,也就意味着一开始邺南城的城市空间就被各个封闭区域划分开,而这种区域,在此时既可以称为“里”,又可以称为“坊”。不过,居民区的管理方法是设置以里正为主的官吏,墓志中也多称邺城的居住空间为里。从以上情况看,东魏北齐应该同样承袭了北魏洛阳的都城空间区划制度,即邺城实施的也是里制。

隋文帝时,坊正式成为都城空间区划制度,《两京新记》在长安县金城坊条注文中说:

初移都,割以为坊,百姓分地板筑,土中见金聚,欲取便没。以事上闻,隋文曰:“此朕之金城之兆。”因以“金城”为坊名。

不仅用“坊”来划分都城空间并形成了封闭的结构,而且坊名还是皇帝御赐,可知“坊”为官方称谓。同时,坊、里都用于表示地理空间,如《大隋大都督内史通事舍人普安县开国男故杨府君(文愻)墓志铭》记载,杨文愻在开皇九年(589)卒于京师太平坊舍,《隋故车骑归化郡开国公尔朱公(端)墓志铭》则载,志主在开皇十一年薨于京师静安里。但是,隋代前期坊的管理者为开皇新令中设置的闾正、族正,开皇九年正月就有“长安县通义坊杨虎族正刘术下铭专”的砖志铭文。当年正月平陈,二月丙申(三日)“制五百家为乡,正一人;百家为里,长一人”,此后都城中坊的管理者是否有变化还不清楚,但坊制一直都在实行。

隋炀帝即位后进行了多方面的改革,其中有关于城坊制的内容,即“京都诸坊改为里,皆省除里司,官以主其事”,不仅把京城内的各坊名称改为里,还将里长官改由三省除授。具体改革内容,宋人宋敏求记载得更为详细,乃“每里置里司一人,官从九品下,至义宁初废”。炀帝改革的不仅仅是里坊的称谓,重点在其管理方式,既然要改坊为里,此前(即文帝时期)都城实施的自然就是坊制。韦述描述隋唐东西两京的都市景观,提到东京宜人坊之半曾为隋齐王暕的宅第,暕乃炀帝爱子,“初欲尽坊为宅,炀帝问宇文恺曰:‘里名为何?’恺曰:‘里名宜人。’帝曰:‘既号宜人,奈何无人。可以半为王宅。’”可见京城诸坊改为里的规定的确得以落实,此后都城实施的就是里制了。炀帝此举与将大兴、长安县令的品秩由从五品增为正五品,并且在两县户曹、法曹之外加置功曹属于同一方面的改革内容,事实上提高了京县(包括京城中里)的地位。该改革与北魏宣武帝接受甄琛建议提高里正、经途尉、六部尉品级如出一辙,目的或仍在加强京城治安。而宋敏求所说义宁初废止的,应该是里司的选任,即由于时局不稳,隋廷已无暇顾及里司选任事宜。此时都城的空间区划制度,还当沿用里制。

虽然隋炀帝实行的是里制,但都城中用封闭区域来划分城市空间的基本形态并未改变,就此而言,只是文帝时官称为“坊”的居民区此时被叫作了“里”,其本质实际没有变化。炀帝时,京城中坊仍用于表示地理空间,因此韦述才说初欲尽“坊”为宅。杜宝记述大业史事,也都称居住空间为“坊”。但是,他在记载河南郡治和河南县、洛阳县治时,却说它们分别在宣范里、政化里和德茂里。可见在杜宝的认识里,坊、里还是有别的,区别就在于炀帝时都城的空间区划制度和管理者都以“里”为名,因此从管理角度出发就称郡、县治所位于“里”中。

隋代都城空间区划制度对居民区称谓的影响,在平民墓志中有比较直观的体现。有几方砖志简单地记录了志主的籍贯和居住地,如开皇十七年《赵长述志》,主要内容为“雍州长安县修仁乡故民赵长述铭,住在怀远坊”,仁寿元年(601)《杨士贵志》,主要内容为“长安县礼成乡洽恩里住居德坊民故杨士贵铭记”和大业十二年(616)《尹君妻王氏志》,主要内容为“大兴县永宁乡住在安邑里民尹氏故人妇女王铭记”。《梁龛志》是开皇十四年的一方砖志,其中有“大兴县安道乡常乐坊民梁龛铭记”的内容,《张神保志》是开皇十七年的砖志,铭文为“长安县弘教乡延寿坊民张神保砖铭”,常乐、延寿均为都城中的坊名,故二志很可能跟前述砖志属于同一类型,即梁龛住在常乐坊,张神保住在延寿坊。五方砖志的叙述顺序虽有差异但基本结构相同,记录的都是“志主籍贯+人名+大兴城中的住址”。值得注意的是,在相同的记叙结构中,隋文帝时期都城的居住地被称为“坊”,但炀帝时却被称为了“里”。虽然此时坊、里可以指代相同的居住空间,但如此截然的区分恐怕并非巧合,而是大兴城居民采用了都城空间区划制度的名称来称呼居住区。

唐代建立后,坊制在两京切实施行已成为学界共识,并且在高祖武德七年(624)律令中做出了“在邑居者为坊,在田野者为村”的明确规定。律令实施后,“坊”于是成为正式称呼。因此,在诏令、公文书等官方文件中,就用“坊”来表示空间位置,如《开元十一年南郊赦》规定“前任所在百姓村坊宴乐,不得科率聚敛”,天宝五载(746)《牓示广济方敕》要求玄宗所撰《广济方》“宜命郡县长官,就《广济方》中逐要者,于大板上件录,当村坊要路牓示”,县官判文中也说“准牒下乡及牓示村坊”,等等。唐初都城采用坊制而非里制,原因在于高祖沿用的是开皇制度,即修订武德律令时所谓的“因开皇律令而损益之,尽削大业所用烦峻之法”,与改郡为州等措施一样。坊的管理人员为坊正,每坊一人,掌坊门管钥及督察奸非。《唐贞观二十二年(648)洛州河南县桓德琮典舍契》[72TAM204:18]中已见河南县设置了坊正,西州的坊正出现得更早,见《唐贞观十七年(643)何射门陀案卷为来丰患病致死事》[67TAM91:28(a),27(a),29(a),30(a)]文书。西州乡里制度乃贞观十四年平高昌后实施的内地制度,那么内地坊正的设置自然在贞观十七年之前。坊正设立后,都城的空间区划制度和管理人员就都以“坊”命名了。

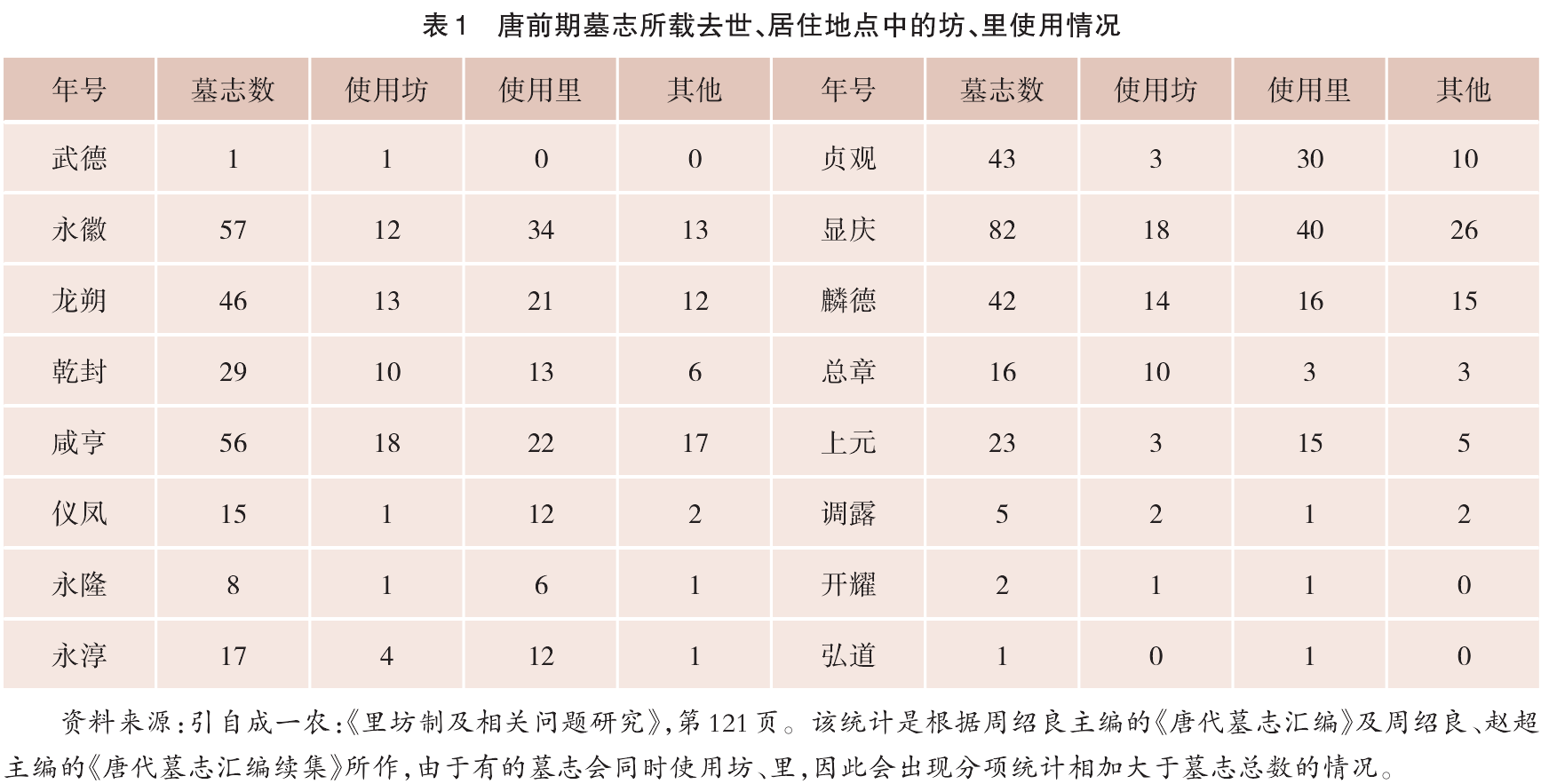

但是,唐代墓志中仍有大量逝世地点为“〇〇+里第/之里第/里之第”“〇〇+里私第/里之私第”和“〇〇+里”的描述方式,“〇〇”大多数是洛阳、长安或地方城市中的坊名。坂上康俊指出,第一种记载既可以理解为某坊内的“里第”等同于“私第”,也可以理解成单纯用“里”来表示“坊”;第二种记载的“里”就等同于“坊”;第三种记载则是“坊名+里(之)第”“坊名+里(之)私第”更加简略的表达方式。不论采用哪种方式,坊、里等同在唐人墓志中都是显而易见的事情,从唐前期墓志所载去世和居住地点中的坊、里使用频率看更是一目了然(见表1),其原因则在于二者本可指称相同的地理空间。

需要注意的是,有少量材料反映的唐代都城坊制的一些问题仍然不够清楚,包括坊上是否设乡、坊与里的关系等等。虽然徐畅指出唐长安城内没有设置乡里,但《大唐故王府君(宝)墓志铭》记载的去世地点“洛阳县上东乡毓财里私第”,《大唐故房府君(仁愻)墓志铭》记载的去世地点“洛州河南县永泰乡行修里之第”都显示东都洛阳的某些里隶属于乡之下,其原因暂时还未见到合理的解释。洛阳的坊、里关系也是如此。

《大周故康府君(智)墓志铭》载其于长寿二年(693)“终于神都日用里思顺坊之私第”,而《王君及妻杨摩耶之墓志》记载,王君贞观十五年在“景行坊积善里私第”去世,这似乎意味着不同的坊、里之间有着不同的隶属关系,进一步表明坊、里有别,但景行、积善同为东都洛阳的里坊,一在洛河以北的安喜门街西,一在洛河以南的定鼎门街西,二者相距颇远,如何能有隶属关系?这种记载的详情确实有必要进一步探讨,但相对于数量庞大的唐代墓志来说,如此零星的材料还不足以否认坊、里在指代地理空间时可以混用的事实。何况时人还有将坊、里等同的观点,章怀太子李贤等为《后汉书》作注时就指出“里即坊也”。

可以看出,东魏北齐时虽然坊、里在表示居住区时已经可以通用,但此时的都城空间区划制度和管理制度都基本继承了北魏洛阳之旧规,而北魏洛阳用坊指代居民区的用法有其特定含义,并不常见,这一现象或者也影响了东魏北齐的坊、里使用。隋文帝正式以坊制作为都城空间区划制度,因而确定了坊在表示居住空间时的官方地位,但里表示居住区的用法并未改变,由此形成了坊、里官称与俗称的关系。隋炀帝改坊为里,只是将里作为了官方称谓,二者的关系没有实质变化。唐代两京实行坊制,也仅是将坊、里关系恢复到隋文帝时的状况,二者可指示相同居住空间的本质沿袭未变,坊、里混用即因此而来。

四.结语

从北朝隋唐的都城空间区划制度演变历程中可以看出,虽然最基本的区划制度只有里制和坊制两种,但对这些区域的管理制度则各有特色:北魏、东魏和北齐主要设置里正管理,隋文帝使用三正管理,隋炀帝用里司管理且其授官由三省负责,唐代则设置坊正管理。正是在城市空间的管理制度之中,“坊”作为治安管理的一种手段出现在了北魏洛阳。使用都城空间区划制度的名称来称呼城市空间本是自然而然的事情,但当“坊”应用于城市中后,它也开始可以指称围墙以内的区域。如此,在指代北魏洛阳有围墙围绕的居住空间时,坊、里就可以等同了,但此时坊还保留了较浓厚的原始含义,时人多在涉及治安事务时使用。东魏北齐的都城空间区划制度和管理制度都在很大程度上承袭自北魏洛阳,较少用坊表示居民区可能也受此影响。杨隋两位帝王在都城中分别实行坊制和里制,由此确立了坊、里各自在隋代前后期指示居民区时的官方称谓,二者官称与俗称的关系其实至此才形成。唐代都城的空间区划制度和主要管理者虽然都以坊命名,但在强大的历史惯性影响之下,里仍延续了北魏以来表示居住空间的用法,坊、里混用就源于此。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2022年第1期第53—61页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)