|

学者常以《北周文王碑》作为切入点,考察北周时代的蜀地,主要涉及佛道造像问题、碑文书写问题等。或偶有论及蜀地治理、政区建置等问题,或聚焦于西魏北周在蜀地建立统治权的议题,将政区建置与獠人治理相联系。西魏北周在蜀地的治理,关涉政区建设、统治权归属、地方行政等多个维度。学界的研究,在微观层面仍有可以深入考察的问题,如都督治县,在宏观层面则需完善蜀地治理体系的研究。蜀地在西魏北周属于特殊的区域地理单元,因而宇文氏在平蜀、治蜀阶段,力图隔绝“宿将”的渗透,将蜀地改造成区别于关陇核心区的新型统治区。与此相应,蜀地政区建设以及治理路线的设计,构成宇文氏治蜀的政治难题。现存《北周文王碑》,保留了宇文氏治蜀的一些信息。本文以《北周文王碑》为依托,探析宇文氏解决该难题的方式与过程。

一、萧纪治下的蜀地政区及西魏平蜀

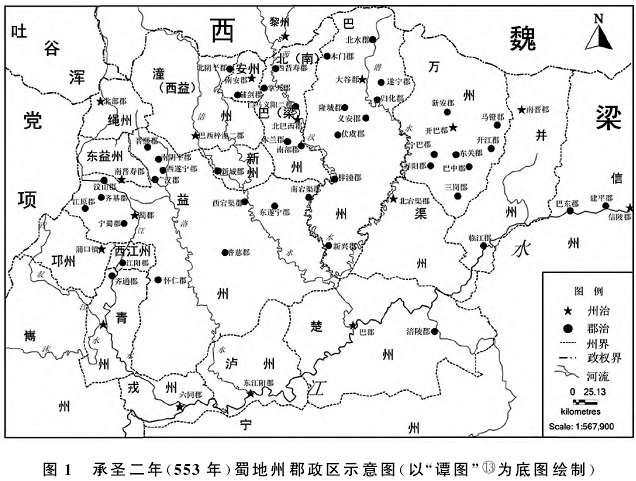

《北周文王碑》所记“南定庸蜀”,发生在立碑的四年前(553年),对于立碑者及当时阅碑者而言可谓记忆犹新。该碑对西魏平蜀轻描淡写,隐藏了立碑背后萧纪、宇文泰治理下的蜀地形势及其变化。在萧绎、萧纪“荆、益之衅”爆发前,萧纪已在蜀地经营数十载。大同三年(537年),梁武帝以扬州刺史、武陵王萧纪为益州刺史、都督益、梁等十三州诸军事。这十三州是萧纪经营蜀地的基本盘。太清二年(548年),梁武帝密敕萧纪为“侍中、假黄钺、都督征讨诸军事、骠骑大将军、太尉,承制”,在蜀地确立最高权威。萧纪治蜀卓有成效,史称“益州刺史、太尉武陵王纪,颇有武略,在蜀十七年,南开宁州、越嶲,西通资陵、吐谷浑,内修耕桑盐铁之政,外通商贾远方之利”。梁武帝赞“武陵有恤人拓境之勋”。蜀地在萧纪的经营下,扩大了政区规模。

承圣元年(552年)八月,萧纪东征,以为益州刺史,都督益、梁、秦、潼、安、泸、青、戎、宁、华、信、渠、万、江、新、邑〔巴〕、楚、义十八州诸军事。秦、安、青、江、新、楚、义等州多不见录。据王仲荦考证,萧纪拓地至外水设青州,分南梁州置安州,分益州置新州、楚州、江州。萧纪在益州西部的蒲水口设置“蒲口镇及邛州”,领依政县。州、镇、县同治蒲口顿城。而剑阁以北的黎州(治晋寿郡),承圣元年(552年)萧纪以席嶷为黎州刺史,“嶷反,州属魏,复改黎州为西益州”。巴西、梓潼二郡,萧纪称帝后“于二郡置西〔益〕、潼二州”。王仲荦考证西益、潼二州是双头州,治涪城。萧纪称帝时,蜀地的州级政区有二十一个,《周地图记》云:“梁大宝二年,武陵王萧纪僭号于蜀。西魏废帝二年平蜀,二十一州并入于魏。”

为了建立蜀地的防御体系,萧纪在益州大都督区分设两个都督区,防守蜀地北部、南部。潼州都督区负责防守蜀地北部,萧纪“以乾运威服巴、渝,欲委方面之任,乃拜车骑将军、十三州诸军事、梁州刺史,镇潼州”。杨乾运出身“方隅豪族”,侄子杨略镇剑阁,女婿安州刺史乐广镇安州,杨氏家族实际控制潼、安、西益三州。蜀地南部的泸州都督区防守荆州上游,《乐畅墓志》载:

武陵王据有二江,自娱三蜀,授君假节、黄门侍郎,领卫尉丞、廷尉监、都督泸戎青巴宁五州诸军事、泸州刺史……佐职理官,拥旄泸水,出内之宜,宠光联类。自荆巫不守,归命宗周。

承圣元年(552年),萧纪抽调益州、潼州、泸州三个都督区的州郡军力东征。参与东征的有宁州刺史陈知祖、前梁州刺史谯淹、西江州刺史王开业、幽州刺史赵跋扈、南梁州刺史史欣景、北巴西太守何之元等。东征导致蜀地虚弱。

萧纪东征前夕,蜀地北部的局势已经很严峻。沙州刺史、南安(属安州)任果,在西魏废帝元年(552年)归附,“因面陈取蜀之策,太祖深纳之”。同年,在宇文泰的统筹下,秦、梁二州刺史萧循以南郑降魏,“于是剑北皆入于魏”。原属萧梁的剑北州郡,北梁州(萧循)、北益州(杨法琛)、黎州(席嶷)、东梁州(李迁哲)等地,并入西魏版图。汉中失守,致蜀地防线收缩至剑阁一带,“蜀之大势十去其六”。然而若要平蜀,宇文泰还须借“东风”。

承圣二年(553年)二月,萧绎在萧纪东征的压力下“乃移书(宇文泰)请救,又请伐蜀”。“东风”既来,宇文泰判断“蜀可图矣。取蜀制梁,在兹一举”,于是招集群公会议伐蜀。宇文泰此前筹划伐蜀、实践“跨有荆益”战略,是在同州霸府的少数核心成员内部商议,其中包括外甥尉迟迥。三月,宇文泰遣尉迟迥督率开府元珍、乙弗亚、侯吕陵始、叱奴兴、綦连雄、宇文昇等六军,自散关由固道出白马,趋黎州晋寿郡,开平林旧道伐蜀。伐蜀的主力出自府兵系统,此外汇集了散关以南、剑阁以北的地方军,如沙州刺史任果、黎州刺史杨法琛、南岐州刺史叱罗协、宋熙郡大都督司马裔等,受尉迟迥节度。与此同时,宇文泰招降杨乾运家族,使得尉迟迥顺势掌控潼州都督区以及剑阁。“剑阁危则蜀之大势十去其九”,故“及迥入剑阁,乾运以州降。蜀中因是大骇,无复抗拒之志”。

平蜀进程中,尉迟迥随即调整蜀地支配权,优先将杨氏家族核心成员调离蜀地,由宇文泰阵营成员接管安、潼等州。开府侯吕陵始“入据安州,令广、略等往报乾运”,同时以广州刺史、仪同郭贤“从尉迟迥伐蜀,行安州事”。五月甲戌,尉迟迥至涪水沿岸的潼州城,招降杨乾运,令南岐州刺史、行军长史叱罗协行潼州事,“守备涪川”。杨乾运被调离潼州,随尉迟迥行军,翌年入朝,丧失剑阁一带的掌控权。原安州刺史乐广则被宇文泰调往汉东任安州刺史。

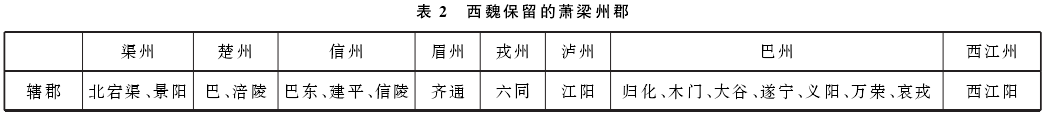

八月戊戌,“与宜都王圆肃帅文武诣军门降”,尉迟迥纳降,“与盟于益州城北”,“其吏人等各令复业。唯收僮隶及储积以赏将士。号令严肃,军无私焉。诏以迥为大都督、益潼等十二州诸军事、益州刺史”。尉迟迥平蜀,虽然控制了蜀地的核心区,但实际控制区在剑阁至成都沿线的安、潼、益、新等州。“十二州”都督区之外的蜀地州郡,仍为萧纪残余势力占据,如巴、南梁(北巴)、渠、泸、西江、信等州。“平蜀之后,梁信州刺史萧韶等各据所部,未从朝化,(魏恭帝元年)诏弘讨平之。”平蜀同年(553年),南梁州刺史谯淹据南梁,与西江州刺史王开业凭借蜀地形胜“共为表里,扇动群蛮”。南梁州位于西汉水流域,境内獠人多据险自守。由于萧纪东征失败,随行的蜀地力量“将卒解体”,堙灭于荆楚,最终为西魏平蜀、治蜀减少了诸多障碍。因此,尉迟迥控制的蜀地州级政区逐渐增加,至废帝三年(554年)“加督六州,通前十八州诸军事……自剑阁以南得承制封拜及黜陟”,掌控蜀地治理权。从督十二州至“加督六州”,既有疆域拓展的原因,也是西魏建设蜀地政区的展现。

二、承旧与更始:西魏时期蜀地的政区建设

西魏最初占据的蜀地政区规模,在诸种史料的记录中存在出入。《周地图记》云:“西魏废帝二年平蜀,二十一州并入于魏。”但尉迟迥本传记录为十二州。废帝三年(554年),宇文贵代尉迟迥镇蜀,除“都督益潼等八州诸军事、益州刺史”,但《北周文王碑》刊刻为“乐等今从柱国大将军、大都督、甘〔廿〕州诸军事、化政郡开国公宇文贵,边戍岷蜀”。碑立于周闵帝元年(557年),所记“廿州”应是西魏治下的蜀地州数。从西魏平蜀至魏周革命,蜀地的政区沿革,是萧梁旧置和西魏改革共同作用的结果。而《北周文王碑》所记资州政区则是西魏时代蜀地政区建置的缩影。立碑者强独乐等人,经历了武康郡从益州属郡升级为资州的历史过程。

1.西魏对萧梁蜀地政区的继承与调整

前引《周地图记》大抵成书于隋,所记“二十一州并入于魏”是基于西魏最终控制蜀地的州目而言。蜀地政区在西魏治下剧烈整合,始于废帝二年(553年),至废帝三年(554年)上升到中央王朝的层面,是年西魏在疆域内“改置州郡及县”。蜀地改置州郡县的形式多样,带有“更始”的政治意义。“更始”始于安州。“后魏废帝二年,先下安州,始通巴、蜀,故改安州为始州”,安州改置始州的意义在于“取郡邑更始为名”,抹除蜀地州郡体制中的梁朝元素。如南安郡梁安县“西魏改曰黄安,又置黄原郡治焉”,将南安郡改为普安郡。辅剑郡武功县,废帝二年(553年)“改郡曰安都,县曰武连”。安州领南安、辅剑二郡,经“郡邑更始”改造为始州后,领普安、黄原、安都三郡。

始州以南的潼州,是西魏在“剑阁成都”一线上的重点改造对象。萧梁时代,涪城存在双头郡(巴西、梓潼二郡)、双头州(西益、潼二州)同治的两“双头”现象,郡守(如)、刺史(如杨乾运)多冠以二郡、二州之名。涪城在蜀地的地位特殊,“若得涪城则中分益州之地”,所以西魏很重视涪城的改造。西魏平蜀之后,从州、郡、县三级对“双头”州郡动刀,分置郡县。首先废除涪城的西益州,结束涪城的双头州时代。其次“后魏废帝二年徙梓潼郡理梓潼旧城,于此别置潼州〔川〕”。梓潼旧城位于潼水沿岸“东接巴西,南接广汉,西接阴平,北接汉中”,居形胜之地。梓潼郡移治梓潼旧城后,“西魏于此置潼川郡”,梓潼县“移县于郡南三十里,改为安寿县于此置”。作为双头州、郡的所在地,涪县分出二县“于涪县立潼州,故析涪之北部,立为魏城县”,分涪县置巴中县,隶属巴西郡。巴西郡分、并属县,下辖的益昌、晋昌二县合并为益昌县。最终,被层层剥离的涪城,县名由涪改为巴西,与郡同名。在改革州郡及县的过程中,涪城更新了州城、郡城的地位。另外,西魏将萧梁侨置的始平郡改为实郡,并更名涪城郡。原属梓潼郡的孱亭县恢复旧名万安,设置万安郡。经过西魏重建的潼州,领巴西、潼川、万安、涪城四郡,已非潼、西益二州旧貌。

作为蜀地核心的益州,其整合方式有所不同。萧梁时期益州辖区广阔,萧纪治蜀时分益州置眉州、邛州、西江州、新州。以上四州被西魏继承下来。与此同时,西魏保留了萧纪治蜀时期益州一半的郡县建置。不过与萧纪相比,西魏采取了相反的治理策略——扩充。落实到州郡县三级政区的调整上,即分化组合益州周边的小州、分割益州辖区内的大郡。在州级政区层面,西魏废东益州,将南晋寿郡改置九陇郡“取九陇山为名”,属益州。废帝二年(553年),将益州北阴平郡改为龙安郡,划归龙州。在郡级政区层面,西魏废省益州的部分旧郡、设置新郡。废南阴平郡为南阴平县,下辖的绵竹县并入该县。废始康郡,下辖的新都县改隶蜀郡。分蜀郡江原县,设置犍为郡及僰道县,分郫县置温江县隶蜀郡。魏恭帝二年(555年),析分蜀郡。分蜀郡置和仁郡,“仍立平井、贵平、可昙三县,旧治和仁城”。分蜀郡牛鞞县地金渊戍,置金渊县、金渊郡(领金渊、白牟二县)。分蜀郡牛鞞、平泉二县,改牛鞞为阳安、平泉为婆闰,置武康郡。通过废并、分置两种方式,西魏在州郡县三级重塑益州政区。本文勾稽诸史并结合学界考证,以西魏恭帝三年(555年)为断限,尝试复原益州政区的郡县建置。怀化、犍为、九陇、金渊、武康、和仁等郡为西魏所立,其属县有新设也有旧置。

萧纪治蜀虽有开拓之功,但在益州以西的经略上乏善可陈,仅于蒲口顿(汉临邛县地)设置邛州、蒲口镇,领依政县,未置郡。邛州虽是益州周边最小的州,但地理区位重要,“州屏蔽川蜀,控扼西番,邛崃、零关近资羽翼之势”,故而邛州的建置“西魏因之”。平蜀之后,西魏将治理獠地作为政区建设的内容之一,而邛州作为管理、镇抚獠人的政区,也在改造之列。首先将依政县治从蒲口顿移至旧城,置蒲阳郡及依政县,完善州郡县三级行政架构。其次在獠地设置郡县,以扩充邛州政区的郡县规模。原蜀郡临邛县“晋末李雄乱后,为獠所侵”,东晋南朝于益州唐隆县置临邛县,废帝二年(553年)收复临邛旧地,“自唐隆移临邛县治于汉临邛县西”“复于旧城置临邛县,仍置临邛郡”。恭帝二年(555年)分临邛县地置临溪县、广定县,置蒲原郡统辖二县。蜀郡严道县“晋末大乱,夷獠据之”,严道县地“东西联接大山,并无州县”,“李雄窃据,此地芜废,将二十纪。夷人侵轶,獠又间之,公私路绝,无可推访”。魏废帝二年(553年),“开生獠于此置蒙山郡,领始阳、蒙山二县”。蒙山郡是侨置,西魏开拓獠地“始更招遗民,渐垦植,因侨立蒙山郡于此,领始阳、蒙山二县,属邛州。自后人户稍繁,舆赋有叙”。经过拓地和政区建设,邛州领蒲阳(依政县)、临邛(临邛县)、蒲原(临溪、广地二县)、蒙山(始阳、蒙山二县)四郡,成为益州西部的藩屏。川本芳昭认为西魏平蜀后收复临邛县地、分置临溪等县,表明西魏相较于萧梁加强了对成都周边夷獠的王朝支配权。

与邛州同属川西边州的绳州“逼近羌、戎,环带山险,成都肩背之地”,“为蜀西保障”。萧梁绳州辖北部郡,西魏仍旧,保留萧梁的政区或改名或调整辖县。西魏调整的州级政区,考论如下。

潼州所在的涪水流域,是西魏改置州郡的重点。萧纪在涪水沿岸的新城郡设置新州,政区规模较小。新州改置郡县,主要在恭帝朝。新城郡新城县,恭帝三年(556年)改为昌城县,立昌城郡,并在涪水下游分郪县置射江县,属昌城郡。为了扩大新州政区,西魏从益州分出西宕渠郡(领通泉县),恭帝时移郡治于涌泉山,改为涌泉郡、涌泉县。萧梁所置“北宕渠郡及县”,恭帝改置盐亭县、盐亭郡。涌泉、盐亭二郡以及下游的益州东遂宁郡,在东晋南朝时“其地多獠,官长力弱,不相威摄”。而新州政区向涪水中下游和汉水流域的拓展,将该流域的蛮、獠纳入剑阁——成都的核心辐射圈,利于西魏强化涪水流域的治理权。

位于汉水中游的南梁、北巴属于双头州,萧梁在北巴州治所阆中建立梁州军府,即南梁州。梁中大同元年(546年),北巴州、南梁州领北巴西、白马义阳、南部、梓潼、木兰、辅剑、掌天等郡。阆中成为双头州治所,与其地缘政治有关。阆中居三巴上游,北接梁、洋二州,西控梓、益二州,“居蜀汉之半,又当东道冲要”。西魏平蜀后,整合阆中的州郡结构,于废帝三年(554年)正月将北巴州及北巴郡“置崇〔隆〕州及盘龙郡”。隆州得名有两种说法:其一,“西魏废帝二年平蜀,改为隆州,取其连冈地势高隆为郡名”;其二,北魏《典略》云:“此州故有隆城坚隆〔险〕,因置隆州。”隆城即北魏所置隆城镇。原北巴郡南部县,置新安郡。萧梁木兰郡及西充国县,西魏废郡,改县曰晋城。白马义阳二郡,恭帝二年(555年)废义阳郡置奉国县,属白马郡。于盘龙郡石苟壩置南宕渠郡,将汉安县移至此地,恢复刘宋南宕渠郡治汉安的旧制。重建后的隆州东临巴水、巴州,恭帝朝之前的巴州仍属萧梁。

西魏平蜀之初,即便在益州西部扩大了郡县政区,但“未暇东略”,版图被限制在汉水以西,所以隆州以东的巴州、东南的并州和信州等地仍在梁朝控制下。“平蜀之后,(信州刺史)萧韶等各据所部,未从朝化”,萧韶在恭帝元年(554年)三月溯流而上占据楚州。恭帝元年(554年)五月之后,因山南直州、洋州、金州等地叛乱连势,西魏遣田弘、贺若敦、李迁哲等平之,同时“南出狥地”至巴州。迫于形势,梁巴州刺史牟安民降附,“自此巴、濮之民,降款相继”。魏恭帝三年(556年),田弘与直州刺史李迁哲讨信州,取道并州,梁并州刺史杜满各降附。西魏保留了萧梁的巴州、信州政区原貌。

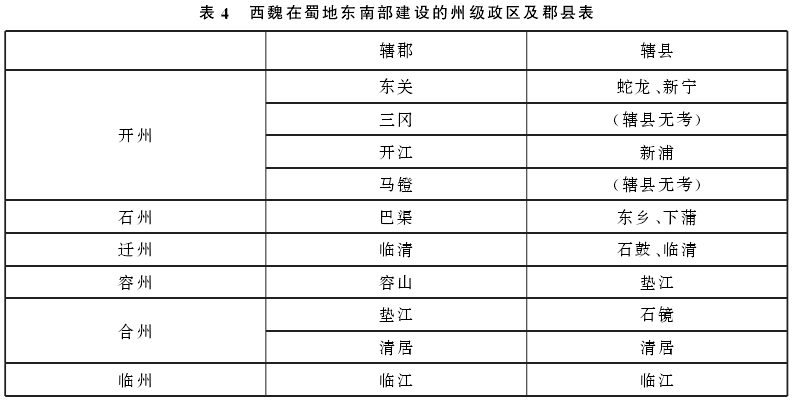

并州以西的万州,至恭帝三年(556年)之前一直是尉迟迥“未暇东略”的东界。据学界考证,中大通元年(546年)万州领东关、开巴、新安、宁巴、寿阳、巴中等六郡。废帝二年(553年)平蜀,以万州居四达之路,故改曰通州。同年,改新安郡为新宁郡,改开巴郡宣汉县为石城县,分石城县置新南县。调整之后的通州领新宁(三冈县)、开巴(石城、新南二县)、宁巴、寿阳、巴中五郡。包括通州在内,宣汉县故地是政区调整的主要场所。废帝二年(553年),西魏于宣汉故地置开州,将东关郡划归开州。恭帝三年(556年),于宣汉故地置迁州。西魏在并州和通州以南、信州上游的长江沿岸地带,新设置了一些州级政区,但因地形限制,政区规模有限。

2.西魏新设置的州级政区

西魏在蜀地新设置的州级政区,主要分布在边远地区。蜀地北部、涪水上游的北阴平郡原为安置晋人的侨郡,梁普通三年(522年)被氐族土豪杨杰、李龙迁占据,称蕃于梁,萧梁丧失掌控权。西魏平蜀同年控制北阴平郡,将属县平武改置江油县、江油郡,“取江水以称邑兼郡”,将北阴平郡改置龙安郡,设置龙州。龙州境内的刚氐道,为秦、蜀襟要之处,“后魏于此置马盘县及马盘郡,属龙州,以界内山名郡邑”。另有邓艾伐蜀故道,因龙州的设置而重新打通。龙州领江油(江油、平武二县)、马盘(马盘县)、龙安(龙安县)三郡。龙州之设,便于西魏控制入蜀通道以及潼州以北的涪水上游,与始、潼二州协同防御蜀地北部。

至于蜀地南部地区,西魏在信州上游的长江沿岸密集设置了一些州级政区,即开州、石州、迁州、容州、合州。废帝二年(553年)析并州临江郡置临州,将邻州邻山县升级为邻山郡(领邻山、邻水二县)。同年,分万州东关(蛇龙、新宁二县)、三冈、开江、马镫四郡置开州,治宣汉县。恭帝二年(555年),分新安县于益迁、下蒲两水间置石州,于州治置巴渠郡(东乡、下蒲二县)。恭帝三年(556年)分巴渠郡置石鼓县及迁州,迁州辖临清郡。同年,分临江郡地置垫江县,设容州及容山郡。溯长江而上,西魏于楚州巴郡以北的东宕渠郡(治垫江县)——涪水、汉水汇合之地,设置合州,以二水合流而名“有事于蜀者从内水(涪江)必出垫江,垫江实控扼之所”。改东宕渠郡为垫江、垫江县改名石镜郡,将巴州新兴郡并入合州,改郡名为清居。合州领垫江、清居二郡。

西魏在蜀地的统治权,在占据蜀地“剑阁·成都”地带的基础上确立与扩展。以上诸州,陆续设置于蜀地的边缘地带,证明至西魏末,长安中央王朝的支配力已延伸到巴蜀长江沿岸,并且以高密度的州郡设置形成对长江沿岸地带的治理。从废帝二年(553年)平蜀至恭帝末期,西魏以“涪城成都”一线为中心,向西拓地、设置州郡政区,向东、南以长江干流及支流——涪水、汉水、潜水流域为方向整合、新建州郡政区。在西魏“改置州郡及县”的方针下,蜀地基本完成了政区建设工作,使得州郡县体系按照西魏的设计运转。伴随政区建设开展的,还有一项较为重要的地方行政体系建设与运作工作以及背后一以贯之的蜀地治理权问题。从平蜀之年开始,西魏控制的蜀地州级政区从十二州逐渐增至十八州甚至更多,随之伴生的是地方行政系统的人事任命问题。所以,蜀地治理权成为西魏,特别是宇文泰阵营的重要政治议题。

三、出蜀与入蜀——蜀地的治理权与治理路线

蜀地的人事安排是与州郡政区建设配套的内容。南宋王象之著录蜀地的两通周碑,反映了蜀地的人事安排问题。其一《后周宇文泰纪功碑》,记曰:“碑在本州界,首云‘泰数遣都督入蜀,一治石岗县,一治怀远县’,见《简池〔州〕志》。”学者推断该碑部分碑文保留在了现存的《北周文王碑》中。其二《周文王庙碑》,记曰:“在阳安县西北七十五里,即后周高祖文帝之庙旧碑,题额云‘大周植其碑,元年岁次丁丑造’,‘元年’即后周闵帝之初元也。今石刻存焉。”《周文王庙碑》立于阳安县,是资州和武康郡的治所。在蜀地政区建设的背景下,强独乐等受命入蜀“因防武康”,在治理武康郡期间为宇文泰建庙、立碑。

“泰数遣都督入蜀”反映了西魏时代蜀地治理的一种情形——宇文泰掌握着都督(府兵系统)的入蜀权。宇文泰主导的出蜀、入蜀以及治理权,是与蜀地政区建设相配套的重要政治工作。如前所论,萧纪东征时将主要力量带离蜀地,造成蜀地势弱。平蜀后,西魏将萧纪势力——杨乾运等起义者、等投降者、谯淹等拒守者调离蜀地。杨乾运被宇文泰任命为梁州刺史,废帝三年(554年)入朝,“太祖嘉其忠款,礼遇隆渥。寻卒于长安”。杨氏家族被削弱,失去“方隅豪族”和“威服巴、渝”的地方影响力。作为守蜀主力,原益州刺史、萧纪子圆肃以及成都文武官员,被遣送长安成为魏臣。萧纪所署刺史郡守因蜀地入魏而失势,如南梁州刺史史欣景等降附后不知所踪,大抵随等蜀地高层离蜀。至于蜀地“吏民”群体,尉迟迥“各令复业”以收蜀人之心。西魏迁徙之举,收效有二:其一,削弱萧梁在蜀地的政治影响力,避免州郡叛乱;其二,将蜀地地方行政系统控制在魏人手中,贯彻西魏的统治意志。

对于西魏而言,尉迟迥伐蜀不只将军事威慑力带入蜀地,也伴生了魏人(臣)入蜀、治蜀的问题。据刘节粗略统计,第一批入蜀的重要官员有柳敏、辛昂、元伟、郭贤、司马裔、裴果、李棠、任果。如前所述,伐蜀军力分为两类:其一,大将军尉迟迥率领的六军属于府兵系统;其二,地方州军以及乡兵,如沙、黎、南岐等州刺史所率州军。这两类魏人入蜀后,各有分工,府兵主驻防,后者主导蜀地政区建设、管理地方行政系统。据《宇文济墓志》:

本姓杨氏,魏末诸高勋望族,擢而赐姓,君因而改焉……拜敷城郡守,治有声绩。平蜀之师,莫府任重,君以干略兼举,为行军府掾。暨蜀土清荡,边远俟才,君以英髦,仍被策用……以魏后元年在蜀徂逝,春秋卅三。

尉迟迥主持的接管蜀地地方行政系统的工作,面临选人、用人难题。不单是接手地方行政系统的控制权,更重要的是在“时岷蜀初开,民情尚梗”“时庸蜀初附,邛笮未宾,盛选明贤,抚兹荒梗”的局面下,建立魏官与蜀民之间的官民关系。此时作为第一批入蜀的魏官因近水楼台之便,获得治理蜀地的优先权。宇文济(杨济)因此机会,以行军府掾身份“仍被策用”,但任职不详,恭帝元年(554年)卒于蜀地。在第一批入蜀并掌控蜀地地方行政系统的魏人群体中,如宇文济一般的中层官员,当不在少数。而见载于史的入蜀魏人多为高层官员,事迹可考。

尉迟迥“承制”,选任的蜀地州郡长官基本出自宇文泰阵营,杜绝了长安魏廷干预蜀地的可能性。乐广被调离后,随尉迟迥伐蜀的广州刺史郭贤率州军镇安州,“行安州事”。郭贤出自豳州豪族,资历较深,自正光(520—525年)末历任豳州统军、豳州主簿行北地郡事、都督,大统年间(535—551年)行义州事,历任南荆州、广州刺史,有治边之能。平蜀后,宇文泰转而以南安郡豪族任果任始州刺史,“以其方隅首望,早立忠节”,属于宇文泰阵营。任果祖安东,萧梁益州别驾、新巴郡守,父褒,新巴、南安、广汉三郡太守,沙州刺史。任果于魏废帝元年(552年)内附,向宇文泰献平蜀之策。尉迟迥伐蜀时,任果受命返回南安,率南安乡兵参与平蜀,“及成都平,除始州刺史”。任果以魏人的身份平蜀、刺始州,但志不在蜀地,“在任未久,果请入朝,太祖许之”。

安州、潼州原为杨乾运家族的势力范围,在平蜀过程中,安、潼二州的分量极重。为了“守备涪川”,废帝二年(553年)五月,“迥令(南岐州刺史、大将军府长史叱罗)协行潼州事”,迅速掌控潼州。叱罗协,代人,曾任宇文泰相府属、从事中郎,属于宇文泰亲信。此后,叱罗协一直担任潼州刺史,“魏恭帝三年,文帝征协入朝,论蜀中事”,因“以平蜀之勋”赐姓宇文氏,至周闵帝元年(557年)离任。

平蜀之初,宇文泰以仪同三司陆腾主政新成立的龙州,其任务之一是打通由南秦入蜀的江油路。与此同时,尉迟迥上表宇文泰以从军伐蜀的丞相府行参军、陇西辛昂为龙州军府长史、行龙安郡事。尉迟迥此举,综合考虑了陆腾和辛昂各自在军、政领域的互补优势,陆腾长期在军旅,“有武略”但无治民经验,而辛昂“达于从政”。龙州政区最大的管理问题是地方势力强大,这是萧梁时代的遗留问题。西魏着手解决遗留问题并设置龙州政区,但陆腾掌控龙州面临很大挑战,“州民李广嗣、李武等凭据岩险,以为堡壁,招集不逞之徒,攻劫郡县,历政不能治”,“其党有任公忻者,更聚徒众,围逼州城”。陆腾虽然全力镇压豪族李氏,但“州带山谷,旧俗生梗”,如何镇抚、治民,仍是治理难题。辛昂赴任后“威惠洽著,吏人畏而爱之”。在二人合力之下,龙州才逐渐实现有效管理。恭帝三年(556年),陆腾晋升开府,后调任江州刺史。

由南梁州改置、扩建的隆州政区,以河东裴果任刺史。废帝二年(553年),帅都督、司农卿裴果“从大将军尉迟迥伐蜀,果率所部为前军,开剑阁,破李庆保,降杨乾运,皆有功。废帝三年,授龙州刺史”,也是宇文泰亲信。入蜀之前,裴果在正平郡守任上政绩斐然,“以威猛为政,百姓畏之,盗贼亦为之屏息”。虽然隆州形势不如龙州严峻,但也面临治理难题。裴果到任之初,重建的隆州尚不稳固,而地方势力占据上风,“州人张遁、李拓驱率百姓,围逼州城,时粮仗皆阙,兵士又寡,果设方略以拒之”,“帛玉成、寇食堂、谯淹、蒲皓、马术等攻围隆州”,故宇文贵“命开府叱奴兴救隆州”,其后“州境清晏”。西魏末,裴果转任陵州刺史,在周闵帝时以持节、开府的身份再牧隆州,后主政眉、复二州。裴果久居蜀地地方行政系统,“性严猛能断决,抑挫豪右,申理屈滞,历牧数州,号为称职”。治蜀是裴果政治生命发展的重要阶段。与裴果相似者,还有大统末投靠宇文泰阵营的司马裔(司马金龙孙)。《周大将军司马裔神道碑》记载:

柱国蜀国公,开金牛之道,通牧马之关。公卷甲北塞,悬车束马,遂得策预葭萌,勋参绵竹。封龙门县开国子、蒲州刺史,仍领新州。

司马裔以白马城主领华阳郡守的身份随从尉迟迥伐蜀。平蜀之后,司马裔留蜀,以蒲州刺史的身份领新州刺史,本传记载“行新城郡事”。周闵帝元年(557年),司马裔任巴州刺史、都督巴州诸军事。保定二年(562年)还朝任职中枢,五年后再入蜀,历任始、信、潼三州刺史。天和六年(571年)拜大将军、西宁州刺史,同年卒。从仕途履历来看,司马裔也久处蜀地地方行政系统。

入蜀的第一批魏人,在平蜀过程中迅速占据州郡的主要位置。作为伐蜀领袖的尉迟迥“任兼文武,颇允时望”,在平蜀同年任益州刺史,都督益、潼等十二州诸军事。废帝三年(554年)正月,宇文泰弑废帝,令尉迟迥承制蜀地,“自剑阁以南得承制封拜及黜陟”,直接操作蜀地人事权、全盘掌控蜀地地方行政系统。尉迟迥承制安置第一批入蜀魏人,诸如“以昂达于从政,复表昂行成都令”。成都令的位置,对于平蜀之初的益州而言,政治意义比较特殊,成都令的人选与治理方式关乎西魏或者宇文泰统治蜀地的姿态。辛昂的“从政”风格是“威惠洽著”,善于处理“旧俗生梗”,不过,主政成都县之后,其行政方式发生了变化。史称:

昂到县,便与诸生祭文翁学堂,因共欢宴,谓诸生曰:“子孝臣忠,师严友信,立身之要,如斯而已。若不事斯语,何以成名?各宜自勉,克成令誉。”昂言切理至,诸生等并深感悟,归而告其父老曰:“辛君教诫如此,不可违之。”于是井邑肃然,咸从其化。迁梓潼郡守。

辛昂以祭文翁学堂做文章,表达治化蛮夷之风、行教化选举的为政主张。辛昂的行政方式、效果,与尉迟迥“明赏罚,布恩威,绥辑新邦,经略未附”的治蜀方略若合符契。尉迟迥领导的第一批入蜀者治理蜀地的方略是较为成功的,史称“人夷怀而归之”“蜀人思之,为立碑颂德”。

不过,尉迟迥对承制权的发挥及其治理蜀地的态势,似乎超出了宇文泰的预想。恭帝元年(554年),宇文泰以“大长公主年高多病”为由将尉迟迥召还,“以慰其母意”,并赐袞冕之服以安抚之,同时以宇文贵“代尉迟迥镇蜀”。宇文贵最初是以兴州刺史的身份“代”尉迟迥镇蜀的,未直接授予益州刺史。这种变化与宇文泰对蜀地的特殊情怀以及治理方略有关。据《周书·宇文宪传》记载:

平蜀之后,太祖以其形胜之地,不欲使宿将居之。诸子之中,欲有推择,遍问高祖以下,谁能此行。并未及对,而宪先请。太祖曰:“刺史当抚众治民,非尔所及。以年授者,当归尔兄。”宪曰:“才用有殊,不关大小。试而无效,甘受面欺。”太祖大悦,以宪年尚幼,未之遣也。

“庸蜀险隘,易生艰阻”,无论对于南朝而言还是对于北朝政权而言,蜀地都有地缘特殊性,故梁武帝将蜀地交给萧纪,云“天下方乱,唯益州可免,故以处汝,汝其勉之”。而萧纪东征以及蜀人(官)出蜀,将萧梁政权在蜀地的影响力降到较低,因此为宇文泰创造了一个较为“纯净”的、未受诸侯影响的独立区域。故而宇文泰特别用心于蜀地经营,“不欲使宿将居之”。所谓“宿将”,显然不是指平蜀、镇蜀的尉迟迥,而是“与太祖等夷”但异心的武川镇高级将领。对于镇蜀人选,宇文泰慎之又慎,优先考虑诸子,但最终舍弃诸子选择了宇文贵。

宇文贵在宇文泰阵营中资历较深,自北魏六镇之乱起在夏州刺史源子雍帐下担任统军,从尔朱荣、元天穆平定葛荣、邢杲。随孝武入关,进爵化政郡公、授开府,大统十六年(550年),任宇文泰中外府左长史、大将军,废帝元年(552年)出刺岐州,二年(553年)刺兴州。宇文泰虽然与宇文贵同姓,“太祖又以宗室,甚亲委之”,但没有血缘关系。经过六镇之乱的锤炼以及西魏政局的洗礼,宇文贵不仅军功傍身,而且具备相当的政治智慧和地方治理能力。宇文贵入蜀之初,遣开府叱奴兴、乙弗亚平定隆、龙二州之乱,后被授予益州刺史、都督益、潼等八州诸军事,全面掌管益州都督区的军政和民政。地方民政权在尉迟迥和宇文贵身上的效力,取决于采取什么路线行使。尉迟迥通过教化方式在民政上赢得了蜀地的民心与声望,而宇文贵则不同。比如治理盗患,属于地方行政要务,宇文贵在处理上将民政事务军事化,“先是蜀人多劫盗,贵乃召任侠杰健者,署为游军二十四部,令其督捕,由是颇息”。在治蜀方式上,宇文贵建立了都督治郡县的权力机制和治理路线。

据《北周文王碑》:

乐与大都督夫蒙携帅都督杨哲,都督吕璨,都督治石岗县傅元绪,都督治阳安县史于德,武康郡丞刘延,治怀远县刘开,都督王祥,都督冯延,都督郑业等,出自布素,蒙王採拔,解褐入朝,位登三司。

仪同、大都督强独乐镇武康郡,管辖帅都督杨哲、都督吕璨等六人,其中都督傅元绪治石岗县、都督史于德治阳安县。根据《后周宇文泰纪功碑》首云:“泰数遣都督入蜀,一治石岗县,一治怀远县。”治怀远县的刘开也应是都督。武康郡领阳安、石岗、怀远、婆闰四县,除婆闰县的情形不明外,其余三县皆属都督治县的形式。都督治县与武康郡的历史地理有关,如阳安县地被夷獠占据时,不设郡县,恭帝二年(555年)于牛鞞戍设置阳安县及武康郡,治理獠民。魏末周初的武康郡及阳安县缺乏行使郡县制管理的社会基础,而以都督治县的方式管理地方。

作为主持立碑者,强独乐在府兵系统中位列开府之后,居第四等。其下辖的帅都督、都督居第六、七等,属于随宇文贵“边戍岷蜀”的第二批魏人。在第二批入蜀者中,辛韶出自大丞相府墨曹参军,掌书记,虽然不在府兵系统,但以宇文贵府记室曹的身份治郡县。据《辛韶墓志》记载:

化政公以明德懿亲,称制彼壤,乃除大都督、公府记室曹,书记谋猷,雅有弘益。仍被遣治城〔成〕都县。局此大方,俯治小邑,虽等割鸡,已同驯雉。又治始州长史、普安郡守。寻除骠骑将军、司徒府上士。

辛韶治成都县以及之后治始州长史、普安郡守,应是以“大都督”身份行使职权,贯彻宇文贵的治理意志。宇文泰亲信赵文表,恭帝三年(556年)以帅都督的身份“从许国公宇文贵镇蜀,行昌城郡事”。

“治”并非正式授予职位,具有使职差遣的性质。在宇文贵治蜀时期,府兵系统的仪同、大都督、帅都督、都督可能以行、治郡县的权力组合机制,集军政、民政权于一体,以此治理蜀地。

碑文所记“泰数遣都督入蜀,一治石岗县,一治怀远县”,保留了魏末周初武康郡政区的治理方式。宇文泰所遣治蜀者,下自都督群体,如武康郡各县都督“出自布素,蒙王採拔,解褐入朝,位登三司”,中至府兵中层、宇文贵府佐、郡守,上至州刺史等,在宇文贵治蜀期间贯彻了宇文泰的军国体制路线。

四、余论

魏周革命后,主政的宇文护延续甚至强化了宇文泰的治蜀路线,将宇文贵进位柱国,由都督益、潼等八州扩大为二十州。立碑于周闵帝元年(557年)而被后人改刻的《北周文王碑》,保留了宇文贵“边戍岷蜀”的武功形象。然而,周明帝即位后,将宇文贵征还,拜御正中大夫,以大将军、小司寇库狄峙为益州刺史,都督益、潼等三十一州诸军事。库狄峙和宇文贵在北周立国之初都属元老级人物,所不同者,库狄峙历任中书舍人、黄门侍郎、侍中等文职,曾外放岐州刺史,执政风格以“恭谨”“为政仁恕”著称。明帝以库狄峙代宇文贵镇蜀,释放了不同于宇文泰时期的政治信号。库狄峙治蜀三载,史称“峙性宽和,尚清静,甚为夷獠所安”。库狄峙既不符合宇文泰的入蜀条件,其治蜀姿态也不符合宇文泰的治蜀路线。库狄峙的各种“不符合”,却是明帝治蜀之变的开始。武成元年(559年)八月,明帝“追遵先旨”任命大将军宇文宪为益州总管、益州刺史,益、宁、巴、泸等二十四州诸军事,进封齐国公。宇文宪治蜀的执政方式,史称:“善于抚绥,留心政术,辞讼辐凑,听受不疲。蜀人怀之,共立碑颂德。”

遵照宇文泰所言“刺史当抚众治民”,宇文宪治蜀的重心在于民政,致力于修复宇文贵镇蜀以来的官民关系。宇文宪能将重心放在民政领域,与明帝在蜀地的权力布局有很大关系,即将蜀地兵马镇防的权力从成都分出,交由亲信、隆州刺史陆腾统摄。虽然明帝转变了治蜀的路线,但总方针不变——“益州险远,非亲勿居”,这是北周治理蜀地的基本方略。经明帝朝的改变,蜀地与北周朝的官民关系得以重塑,而蜀地治理也回归到正常的国家治理轨道上。印刻在《北周文王碑》之上的宇文泰治蜀方式,也随之成为历史记忆。

(本文原刊《史学月刊》2024年第2期第13—25页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)