|

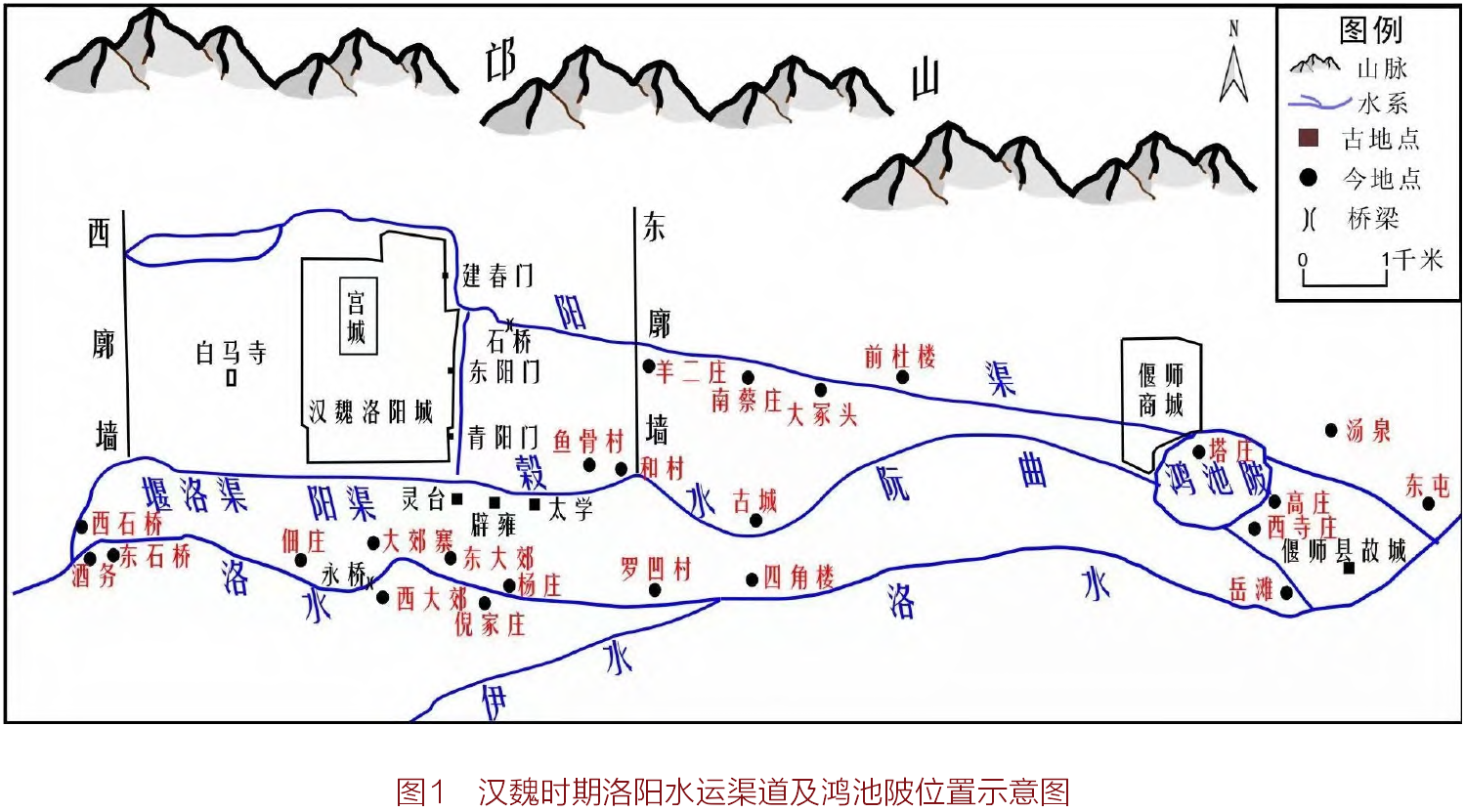

鸿池陂,亦名鸿池,或曰洪池,是中古时期洛阳城东郊的一个重要湖沼,与洛阳城的生产生活、水运交通、生态环境关系密切。由于文献记载有限,鸿池陂长期未能受到人们的重视。1983年,中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏故城工作队在偃师尸乡沟商城城址东南部城墙外侧发现一处大型水池遗迹,王学荣分析了其地理方位及与谷水、阳渠的关系,水池规模等之后,认为这一水池就是汉以后文献中所言的鸿池。1992年以来,偃师市文物部门对鸿池陂进行了全面的考古勘察,初步弄清了鸿池陂的形状及其与阳渠的关系。

这些考古发现为我们进一步研究鸿池陂奠定了基础。此外,康为民曾探讨过鸿池陂的地望,张民服、吴家洲等依据传世文献对鸿池陂进行过简单的论述,但未能深入研究。本文拟结合考古勘察结果和传世文献记载对鸿池陂的发展、湮废过程及其与洛阳水运兴衰的关系进行系统的研究,藉以探讨中古时期洛阳地区水环境变迁与城市兴衰的关系。不当之处,敬请方家批评指正。

一、汉魏时期的鸿池陂与洛阳水运

汉魏时期,鸿池陂水域面积广大,生态环境良好,与洛阳居民的生活关系密切,尤其是在城市水运交通中发挥了重要作用,因而受到人们的重视。

(一)汉魏时期鸿池陂的扩张

汉代以前的文献中虽未发现关于鸿池陂的记载,但从考古勘探和相关研究来看,鸿池陂当属自然形成,且年代甚早。鸿池陂所在的洛阳盆地位于更新世末期形成的古黄河冲积扇顶部,黄河出三门峡后,摆脱两岸高山的束缚,汛期洪流在山前洼地停聚,山前地下水溢出也在低洼地带滞留,从而形成鸿池陂等伊洛河下游平原诸多湖沼,后期又有来自邙山的自然洪水注入。考古工作者在鸿池陂东北岸发现有丰富的龙山、二里头文化遗存,而在水池范围内,迄今没有发现任何新石器时代和夏商文化遗迹;鸿池陂西北发现的尸乡沟商城遗址东城墙南段沿鸿池陂西岸而建。这些表明至少夏商时期鸿池陂就已存在了。

汉代,鸿池陂开始出现在文献记载中。汉桓帝曾下令“广开鸿池”,“增而深之”,对鸿池陂进行了疏浚,其水域面积和深度都有所增加。《东观汉记》亦载:“先帝之制,左开鸿池,右作上林”;《东汉会要》所谓“鸿池,桓帝开,在雒阳东二十里”,实指汉桓帝对鸿池陂进行的疏扩。经过东汉时人为的疏凿,鸿池陂的规模进一步扩大,达到“东西千步,南北千一百步”。按北魏1尺长约等于27.97厘米,5尺为1步,约等于139.85厘米,则鸿池陂东西约为1398.5米,南北约为1538.35米。考古勘探表明,鸿池陂总体呈不规则椭圆形,东西1480米,南半部被洛水冲毁,仅剩北半部南北半径约为800米。考虑到后期水流侵蚀和人为疏凿的影响,考古结果与文献记载大致相符。晋人张载《洪池陂铭》云:“惟水泱泱,厥大难訾”,盛赞鸿池陂水面广大的样子。鸿池陂在洛阳生产生活中具有重要作用。

东汉时,赵典指出:“鸿池泛溉,已且百顷”;至西晋,鸿池陂周围已是“秔稻连畦”。可见,鸿池陂是当时洛阳农业灌溉的重要水源。鸿池陂广袤的水域孕育了丰富的动植物资源。东汉张衡《东京赋》中写到:“洪池清蘌,渌水澹澹。内阜川禽,外丰葭菼”,唐李善注曰:“阜,多也。丰,饶也。内多鱼鳖,外饶芦薍也。”张载也称:鸿池“鱼鼈炽殖,水鸟盈涯。菱藕狎獦,秔稻连畦”;晋潘尼《逸民吟》则曰:“沐浴池洪……游鱼群戏,翔鸟双飞。”这些说明汉晋时期鸿池陂中鱼鳖、禽鸟、芦苇等生物富饶,因而成为当时洛阳周边重要的渔业产地。永初三年(109),京师洛阳发生饥荒,汉安帝下诏“以鸿池假与贫民”“令得渔采其中”,开放鸿池的渔业捕捞帮助贫民度过灾荒。鸿池陂还是大雁等鸟类的重要栖息地。曹毗《双鸿诗序》曰:“近东野见有养双鸿者,其仪甚美,又善鸣舞”,就描写了魏晋时洛阳东郊鸿池陂附近的鸿雁。鸿池陂丰富的水源和野生动植物资源为周边农业、渔业生产提供了优越的条件。

鸿池陂广阔的水域、丰富的动植物资源还营造出优美的自然景观,吸引了许多王侯将相、达官显贵来此休闲游赏。永兴元年(153),汉桓帝“幸鸿池”。作为皇家苑囿,东汉王朝还设有专职官员来管理鸿池陂。《后汉书·百官志》载:少府下设钩盾令一人,“典诸近池苑囿游观之处”,其属有“鸿池丞”一人,秩禄二百石,专门负责管理鸿池。三国时,曹植曾“浮素盖,御骅骝;命友生,携同俦,诵风人之所叹,遂驾言而出游……望洪池之滉瀁,遂降集乎轻舟。”与朋友驾车前往鸿池,泛舟游赏。北魏太和十八年(494),孝文帝“幸洪池,命(任城王元)澄侍升龙舟,因赋诗以序怀。”永熙三年(534),孝武帝元修“幸洪池陂,遂游田。”为了欣赏鸿池美景,达官显贵们纷纷在鸿池周边兴建亭台楼馆。李尤《洪池铭》提到:“渐台中起,列馆参差”。北魏咸阳王元禧就常“与姬妾及左右宿洪池别墅”,元人胡三省法云:“洪池即汉之鸿池……晋人以来,往往治池馆,观游于其中。”可见,鸿池陂已成为汉魏洛阳地区一个重要的风景名胜。

(二)鸿池陂的扩张与洛阳水运的兴起

汉魏时期,洛阳水运的主要水道是城东阳渠。阳渠开凿于何时,文献记载不一。陆机《洛阳记》和刘澄之《永初记》记载阳渠“周公制之”,认为阳渠开凿于西周初,但郦道元在《水经注》中认为“非专周公”,表示怀疑。段鹏琦也认为:周公开阳渠之事“于先秦史籍无征,《洛阳记》等又言词含糊”,阳渠所环绕实为汉晋洛阳城,也即北魏洛阳内城,城市规模是经过西周初、东周、秦汉等千余年的多次扩建而成,“所谓城四面阳渠乃周公所制,绝不会完全属实”,之所以说“周公制之”,“或许是为使这一巨大工程神圣化,而将其系于周公名下,实则不一定有史实为据”。据史籍记载,阳渠当始修于东汉初年。东汉定都洛阳后,城市人口迅速聚集,日常用水、粮食的需求量日益增长,阳渠就是为城市引水、漕运粮食而开凿的。《后汉书·王梁传》记载:建武五年(29),河南尹王梁“穿渠引榖水注洛阳城下,东寫巩川”,然而由于榖水水量不足和渠水落差不够,导致“渠成而水不流”;至二十四年(48),司空张纯又“穿阳渠,引洛水为漕”,采用“堰洛以通漕”的办法,在洛阳城西南洛水上设堰,迫使部分河水沿着新开凿的渠道进入城南阳渠,以增大水量,便于舟船行驶,结果“百姓得其利”。魏、晋时又对阳渠多次进行修护,至北魏孝文帝迁都洛阳后再次进行修缮,形成了较为完善的水运网络。北魏时,洛阳水运主要依靠城东阳渠,以建春门为起点,分为东、南二水道:一为向东的阳渠,亦称“九曲渎”“七里涧”。《水经注·榖水》记载:“榖水又东屈南,迳建春门石桥下……又自乐里道屈而东出阳渠……又东迳马市石桥……亦谓之九曲渎”。清人熊会贞认为:“《注》叙‘自乐里道屈而东出阳渠’之水,至此(指马市石桥处)暂止,此水亦谓之九曲渎,又名七里涧。下叙城南之谷水东流左合七里涧,即此水也。”《洛阳伽蓝记》亦载:“榖水周围绕城,至建春门外,东入阳渠石桥。”这条东流的阳渠沿建春门外大道东行,水道宽达90-100米,在建春门外800米处向南折,之后又向东略偏南延伸,穿过外廓城东垣继续东流;出外廓城后向东,经羊二庄村、南蔡庄村北部,穿过大冢头村以北、前杜楼村以南,向东沿华夏西路北侧穿过偃师尸乡沟商城中南部,东南向注入鸿池陂,此段水道一般宽60-80米;过鸿池陂自华夏世纪城小区沿洛神路南侧向东,抵老城村商都东路北侧,东至山化乡汤泉村东南与今中州渠基本重合,东南经东屯村东山嘴南汇入洛河。二为向南的阳渠,此段阳渠自建春门外沿内城东墙向南,至东南与城南阳渠相汇,然后向东,称为“榖水”,为阳渠正流。《水经注·榖水》记载:“榖水于城东南隅枝分北注,迳青阳门东……又北迳东阳门东……又北迳故太仓西……又北入洛阳沟。榖水又东,左迆为池。又东,右出为方湖……又东南转屈而东注,谓之阮曲……又东注鸿池陂……阳渠水又东流迳汉广野君郦食其庙南……又东迳亳殷南……又东迳偃师城南……又东流注于洛水矣。”2014年,洛阳市文物考古研究院对汉魏洛阳城东建春门以南的阳渠遗址进行了勘探,发现此段渠道全长2460米,渠口宽59-64米,渠中心深5.2米,两侧深2.3米;自汉魏洛阳城东南向东的榖水渠道与今洛河河道基本一致,考古工作者曾在鱼骨村与和村南的洛河左侧发现一水池遗址,从其地理位置和文献记载来看,这应即《水经注·榖水》中所记载的“榖水又东,左迆为池”的遗址;再向东至古城村以东,今洛河河道向东南有一个较大的圆弧形弯曲,或即“阮曲”;又东南穿过偃师商城南,注入鸿池陂,又东至寺庄村东南、岳滩村东注入古洛河。综上所述,汉魏洛阳城的水运体系主要是城东阳渠向东、向南的两条渠道,其中又以城南东出的阳渠为主,两条水渠的终点在建春门南、东阳门北的常满仓。《水经注·榖水》注引《洛阳地记》曰:“大城东有太仓,仓下运船常有千计。”《洛阳伽蓝记》亦载:“(明悬尼寺)寺东有中朝时常满仓,高祖令为租场,天下贡赋所聚蓄也。”两条阳渠渠道向东,至鸿池陂相交,再向东注入古洛河。

鸿池陂是汉魏洛阳城东、南两条水运交通渠道必经的汇合点,具有水运枢纽的作用。北魏时,孝文帝泛舟鸿池陂,对李冲说:“从此通渠于洛,南伐之日,何容不从此入洛,从洛入河,从河入汴,从汴入清,以至于淮。”洛阳地区属季风气候,季节降雨不均,阳渠水量因而有荣枯变化,鸿池陂在夏秋降雨充沛的时节可以蓄积来自上游河流和山间的大量来水,冬春少雨时节又可为阳渠提供水源补给,起到调节水量、稳定水位的作用,从而保障阳渠水运的畅通。正因鸿池陂的水运枢纽和调峰补缺作用,促进了汉魏时期洛阳水运的发展。东汉时,洛阳漕渠“东通河、济,南引江、淮,方贡委输,所由而至”。大量江南特产物资不断通过水运运到洛阳。王符《潜夫论·浮侈篇》云:“京师(洛阳)贵戚,必欲江南檽梓、豫章之木……伐之高山,引之穷谷,入海乘淮,逆河泝洛”,描述了东汉时江南珍贵木材经水路运输至洛阳,以供贵族建造宫室、府邸之用的情况。汉魏时期,洛阳水运的发展,加强了洛阳与河北、江南等地区的经济联系,促进了城市经济的发展。

二、隋唐时期的鸿池陂与洛阳水运

隋唐时期,鸿池陂的状况怎样?在洛阳城市社会中的作用如何?在隋唐传世文献中不见记载,它已经消失了吗?事实并非如此,这一时期鸿池陂的规模虽有所萎缩,但基本功能尚存,洛阳水运更是处于一个繁荣发展的阶段。

(一)隋唐时期鸿池陂的萎缩

唐宋时期,诗歌文献中多次提及“洪池”。譬如,唐人《却走马赋》中有:“脱羁鞅任超,逾腾骧于古塞之外,饮龁于洪池之隅。”韩翃《送中兄典邵州》诗曰:“一路诸侯争馆谷,洪池高会荆台曲。”王起《汉武帝游昆明池见鱼衔珠赋》云:“由是俨天仪,俯洪池。”宋人刘挚《菱角》亦有:“洪池富水物,擘波收紫菱。”但这些“洪池”所指皆非洛阳城东的鸿池陂,“洪”乃大之义,形容池水的广阔浩大。《大明一统志》、嘉靖《河南通志》《历代宅京记》《读史方舆纪要》、嘉庆《大清一统志》、雍正《河南通志》《鹤泉文钞续选》等明清文献中虽有“鸿池”“鸿池陂”的记载,但记载的是汉魏时的鸿池陂,隋唐时的鸿池陂传世文献中似无记载。不过,我们在出土碑志中发现了隋唐时鸿池陂的踪迹。《唐斛斯师德墓志》记载:斛斯师德夫人韩氏于龙朔元年(661)八月廿七日与斛斯师德合葬于邙山南麓,其地“前临伊洛”“北眺羊肠”,志文中有“苍苍碧海,上变鸿池”的记载。2005年,偃师又出土了一方唐代墓志,据墓志记载:志主朱景弘卒于天授二年(691)正月,“以其年岁次辛卯腊月癸卯朔四日景午权殡于(偃师)县城西北六里亳邑乡之平原”,地乃“西亳之境,北邙之地”,志文中有“洪沼移波”之语。从文献记载和地理位置来看,这里的“洪沼”应该就是鸿池陂。《水经注》记载:“榖水又东注鸿池陂……又东迳亳殷南”,据此可知鸿池陂在亳殷附近。所谓的“亳殷”,即商王汤所都之西亳,因商代又称殷,故称为“亳殷”;而《朱景弘墓志》记载的葬地“亳邑乡”中的“亳邑”即指商汤都城。《括地志》记载:“亳邑故城在洛州偃师县西十四里,本帝喾之墟,商汤之都也。”“亳殷”与“亳邑”都是指商汤的都城,即今偃师尸乡沟商城遗址,属于同地异名,故而“洪沼”即指鸿池陂。《说文》曰:“沼……小池也。”隋唐时期,鸿池陂从“池”变为“沼”,反映出其规模已有所萎缩。然而,对鸿池陂北部地层堆积的考古勘探,发现这一时期并不是鸿池陂淤积的主要阶段。这些表明隋唐时期鸿池陂仍然存在。

既然鸿池陂仍然存在,为什么唐宋文献中未见相关记载呢?笔者推测原因有二:一是鸿池陂自身的萎缩。北朝末,洛阳地区陷入长期的战乱,当地的水利设施遭到破坏,缺乏维护,泥沙淤积,使鸿池陂的水域面积逐渐缩小;唐前期洛水改道又冲毁了鸿池陂南半部,进一步使其面积缩小,至五代宋初鸿池陂已彻底湮废。二是鸿池陂在人们日常生活中的地位下降。大业元年(605),隋炀帝下诏营建新都,将洛阳城西迁十八里,鸿池陂与洛阳新城的距离增加到60余里,在洛阳城市居民生活中更加疏远,人们对其缺乏维护疏凿,再加上隋唐时期当地可能没有发生能够吸引人们注意力的重要事件,鸿池陂也就逐渐被人们遗忘。

(二)鸿池陂的萎缩与洛阳水运的发展

隋唐时期,洛阳漕渠是全国大运河的重要组成部分,始凿于隋炀帝大业初。《隋书·炀帝纪》记载:大业元年(605)三月“辛亥,发河南诸郡男女百余万,开通济渠,自西苑引榖、洛水达于河,自板渚引河通于淮。”《大业杂记》则记载:“(大业元年)发河南道诸州郡兵夫五十余万,开通济渠,自河起荥泽入淮,千余里。”又曰:“(大业二年)四月,敕土工监丞任洪则开东都漕渠,自宫城南承福门外分洛水,东至偃师入洛,名通远渠。”这里有两个问题需要特别注意:一是洛阳漕渠究竟开凿于何时?我们认为应开凿于大业二年(606)四月。大业元年三月,隋炀帝欲从洛阳乘船前往江都,于是下令开凿通济渠,洛阳至黄河段最初可能是打算利用洛河河道,人工开凿的只是“自荥泽入淮”的通济渠,然而由于洛河“水滩洩,多石碛,不通舟航”,难以通行大型船只;九月,隋炀帝前往江都,只好“乘小朱航,行次洛口”,至黄河才乘坐大型龙舟;次年,隋炀帝自江都回洛阳,就没有走洛河水路,而是沿淮河、颍水西进,然后走陆路“自伊阙,陈法驾,备千乘万骑,入于东京”。因此,一回到洛阳,他就敕令任洪则在洛河北开凿漕渠,以避开洛河浅滩险段,因这条新开凿的漕渠“通大船入通远市”,故称为“通远渠”;至唐代,通远市被废,通远渠又与通济渠相通,主要用于漕运各地租粮,故而被称为“通济渠”或“漕渠”。二是漕渠的渠首在何处?按《隋书》记载隋炀帝开通济渠“自西苑引榖、洛水达于河”,渠首应在西苑;而《大业杂记》则认为渠首在“宫城南承福门外”分洛处。实际情况应是:大业元年原本以洛河为水运通道时自然以西苑内的洛水为渠首,而大业二年四月开凿的通远渠是以宫城南承福门外分洛处为渠首。唐元和四年(809)正月,李翱自东都前往岭南,“己丑,自旌善第以妻子上船于漕”,乘船离开东都。旌善坊即唐代洛阳城定鼎门街东第二街从北第一坊,其北隔洛水与承福门南北向对,李翱家人于此“上船于漕”,也表明承福门南分洛处为漕渠渠首。2011年11月至2012年3月,洛阳市文物考古研究院与中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队联合对隋唐洛阳城内漕渠遗址进行了考古调查,在今洛阳市定鼎立交桥东1.2公里、南关码头遗址西35米、今洛河北堤北凸转弯处发现了漕渠渠首遗址。

漕渠在洛阳城内的具体路线,《河南志》《唐两京城坊考》都有明确的记载。如《河南志》曰:

漕渠,本名通远渠。自斗门下枝分洛水。东北流至立德坊之南,西溢为新潭。又东流,至归义坊之西南,有西漕桥。又东流,至景仁坊之东南,有漕渠(桥)。又东流,经时邕、毓财、积德三坊之南,出郭城之西南。

经考古调查和勘探,此段漕渠自今洛河北堤北凸转弯处,东北过九都路与凤化街交叉口,顺凤化街北上至移动公司九都路营业大楼西北角转向东,过贴廓巷小学家属院,又东经柳林街中州渠南;在以柳林街为中心的东西两侧各约200米范围内,发现了唐代新潭遗址,新潭开凿于大足元年(701)六月,主要用来安置诸州租船,相当于漕渠在洛阳城内的转运码头;又东过新街小石桥附近,再经新街向东至洛阳民俗馆东与瀍河相交,向东经下园路北段,穿桂圆街,至塔西新村南部民房下,向东出外郭城。

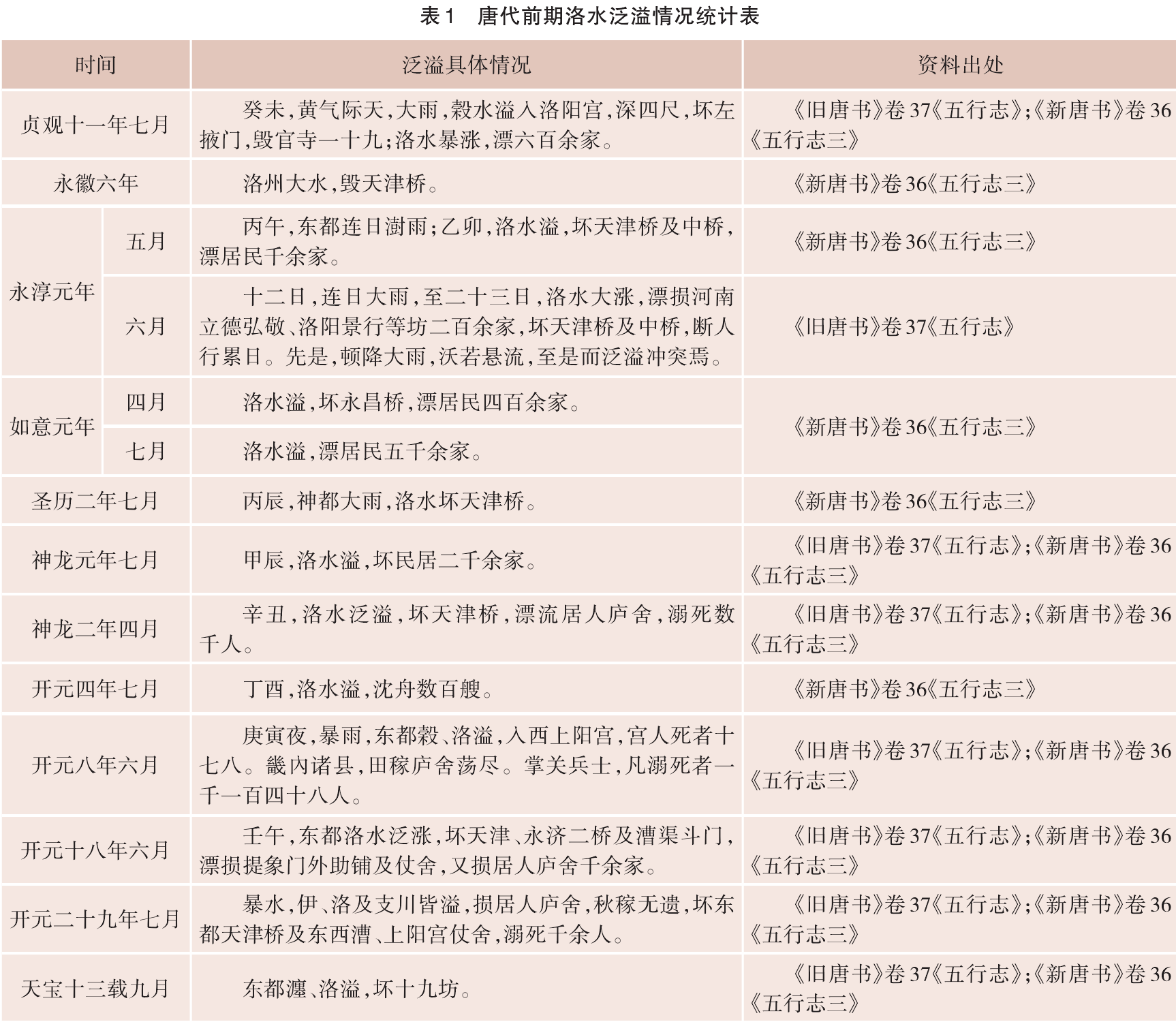

外郭城以东的漕渠文献中无载,考古调查发现此段漕渠开凿在洛河故道北侧土质较好的高地上,与洛河河道平行东流,但由于后期洛河向北摆动,大部分渠道已被冲毁无存。直到汉魏洛阳城西南,考古工作者在古洛河北侧、西石桥村北、白马寺镇陈屯和枣园南侧之间发现一段人工开凿的渠道,向东至孙家岗,东西直线,全长1200米,河道宽180米左右,南北两岸为生土断崖,底部为生土,内有大量姜石,这极有可能就是隋唐洛阳漕渠的一段,向东与汉魏洛阳城南的阳渠相连。王昌龄《东京府县诸公与綦毋潜李欣相送至白马寺宿》诗曰:“鞍马上东门,裴回入孤舟。贤豪相追送,即櫂千里流……月明见古寺,林外登高楼。”此诗是开元二十九年(741),诗人由长安赴江宁经过洛阳,朋友为其送行时所作,上东门即唐代洛阳外郭城东墙最北面的城门,出上东门沿城墙南行四百步即是漕渠。从诗文来看,诗人与朋友骑马出上东门至漕渠,乘船东行,当晚夜宿白马寺,据此推测漕渠应距白马寺不远。再向东,漕渠是利用汉魏洛阳城南张纯所开阳渠故道,对其进行拓宽、加深,沿着阳渠故道向东至偃师西注入鸿池陂,再过偃师县城南,向东汇入洛河。《资治通鉴》记载:唐初,王世充自东都率兵袭击李密,“至偃师,营于通济渠南,作三桥于渠上。”清人顾祖禹《读史方舆纪要》认为:“通济渠,在(偃师)县南,故阳渠也。隋时尝修导之”。后来,洛河在汉魏洛阳城南发生改道。段鹏琦指出:“从现状看,在洛阳附近,洛河流向仍与《水经注》记载基本相符,唯自汉魏洛阳城西南至偃师县南的今洛河道较故道北移。”洛河故道在汉魏洛阳城南约2公里处。《洛阳伽蓝记》卷3记载:“宣阳门外四里,至洛水上,作浮桥,所谓永桥也。”该书还记载洛阳内城南、古洛水北岸有灵台、辟雍、明堂、太学等建筑,但现代考古发现灵台、辟雍等已在今洛河南岸,这表明洛河河道在北魏以后发生北移。汉魏洛阳城南洛河故道具体在今洛阳市洛龙区佃庄镇酒务村北向东延伸,经西石桥与东石桥两村之间,又经佃庄村南,过大郊寨村南与西大郊村北、东大郊村与倪家庄村之间,东行穿偃师市邙岭镇董圪垱、杨庄二村,又经翟镇镇罗凹村、四角楼村之南向东延伸。据实地调查发现这一带现在仍为明显的低洼地带,低于两侧1-2米,夏季积水,芦苇丛生,被用作排涝渠。而今洛河河道与《水经注》中记载的洛阳城南阳渠渠道基本一致,位于现代洛河南岸的大郎庙仰韶、龙山文化遗址,二里头遗址以及汉魏灵台、明堂遗址也没有被洛河侵蚀破坏,说明洛河并不是缓慢侵蚀北移的,而是直接改走阳渠平行转道。洛河改道的位置在酒务村北,沿着东汉张纯堰洛通漕所开凿的渠道及洛阳城南的阳渠,即偃师城南的漕渠向东。洛河改道的时间,笔者推测大概应在唐代前期,其理由有二:一是唐后期至宋代的文献中再未出现关于汉魏洛阳城南阳渠和唐代该段通济渠的记载。目前看到的最晚关于此段通济渠的记载是《通鉴》记载的武德元年(618)九月,《元和郡县图志》中已不见有关偃师县通济渠的记载;二是唐代洛河改道可能与唐前期温暖湿润的气候有关。唐代前期,气候温暖多雨。据研究,当时洛阳一带的多年平均降雨量有1220毫米,比现在大很多。降雨量增大,伊、洛诸河频频泛滥。仅新旧唐书《五行志》中记载的洛水泛溢就达14次之多。唐代前期,尤其是高宗、武则天统治时期至开元末,洛水频繁泛滥,大量河水溢入漕渠,不断对渠道进行冲刷,加速了渠道的拓宽和加深;同时,洛河故道中水流减小,流速减缓,泥沙沉积,河床不断淤塞、抬升,以致最终废弃。因此,笔者推测洛河改道就发生在这一时期。由于洛河改道,漕渠的水量增大、流速加快,鸿池陂南半部被冲毁,规模进一步萎缩。

隋至唐代前期,由于鸿池陂的规模有所萎缩,再加上远离洛阳城,因而鸿池陂在洛阳水运中的中转枢纽作用逐渐减弱,至武周时开凿新潭后,洛阳水运中转的枢纽就转移到新潭了。但是,由于唐代前期自然环境尚未发生大的变化,水量充足、疏浚及时,鸿池陂调节漕渠水量的功能尚存。洛阳地处南、北大运河的交汇点,“舟车之所会,流通江汴之漕,控引河淇之运”,可以“均万方之来贡,引鱼盐于淮海,通秔纻于吴越”。优越的地理区位,联通南北的大运河,使洛阳成为当时全国水运交通的中心,山东、河北、江淮、江南等地区的租粮经运河,“纳于都之含嘉仓,自含嘉仓转运以实京之太仓”,因而当时洛阳的水运异常繁忙,“淮海漕运,日夕流衍”,洛阳漕渠内常常驻泊有“诸州租船数百艘”。《新唐书·五行志》亦载:开元四年(716)、十四年(726)、十八年(730),因洛水或瀍水暴涨入漕渠,导致诸州租船沉没达数百艘。故而唐前期洛阳常年“帑藏储粟,积年充实”。据《通典》所记:天宝八载(748),全国诸色仓粮共有12656620石,而洛阳含嘉仓所储存粮食就有5833400石,占46%有余。除了漕运粮食之外,便利的水运交通也加强了隋唐洛阳与国内外的经济联系,促进了城市商业贸易的发展。开元时,北方饮茶之风盛行,茶叶“自江、淮而来,舟车相继,所在山积”,沿大运河运至洛阳等城市。洛阳南市“一百二十行,三千余肆,四壁有四百余店”,来自全国各地的产品,“货贿山积”。北市附近的漕渠,“天下之舟船所集,常万余艘,填满河路,商旅贸易,车马填塞”。可见,隋至唐代前期洛阳水运的发达,商业贸易的繁荣。

三、唐宋之际的鸿池陂与洛阳水运

唐宋之际,由于自然和人为的因素,河洛地区的生态环境发生了重大变化,鸿池陂逐渐湮废,洛阳水运也随之走向衰落。

(一)唐宋之际鸿池陂的湮废

鸿池陂的湮废悄无声息,没有在古籍文献中留下任何记录。幸而,现代考古发掘和研究,为我们探寻鸿池陂的消失提供了一些有价值的线索。1992年以来,偃师市文物部门对鸿池陂进行了详细的考古勘察,发现鸿池陂北部、东岸的地层堆积自上而下可分为四层:第一层,为现代耕土层,厚0.3-0.5米;第二层,属唐宋或宋以后的黄褐色冲积层,厚达1-2.2米;第三层,是汉魏时期的红褐色堆积层,厚约0.5米;第四层,汉代以前的深红色土层,厚0.5-0.7米。这表明唐宋时期是鸿池陂主要的淤积阶段,鸿池陂的湮废主要是水土流失引起的泥沙淤积所致。

洛阳长期作为国都,人口大量聚集,周边山地森林植被遭到持续的破坏。特别是唐代前期的百余年,农业的发展,土地开垦逐渐从平原向山地扩展,已是“高山绝壑,耒耜亦满”,出现了大量的“岩耕”“山田”“坡田”等山地农业。宋之问《陆浑山庄》诗云:“归来物外情,负杖阅岩耕。”戎昱《赠宜阳张使君》诗曰:“旧郭多新室,闲坡尽辟田。”李德裕《忆平泉杂咏·忆春耕》亦曰:“无因共沮溺,相与事岩耕。”罗隐《新安投所知》则云:“云埋野艇吟归去,草没山田赋遂初。”在山地、丘陵发展农业,首先要将原生的林木、杂草清除,然后才能平整土地进行耕种,可以说就是一个“人消灭植物”的过程。

此外,居民建筑用材、薪柴消费也使周边森林植被大量减少。鲍溶《代楚老酬主人》诗云:“终古北邙山,樵人卖松柏。”唐诗中也有“松柏摧为薪”“涧松摧为薪”等描写洛阳周围山间林木被砍伐作为薪柴的诗句。“以树木当柴烧,说起来不过是日常生活中的一种琐事,可是日积月累,永无止期,森林地区即使再为广大,也禁不住这样消耗的。”长期的农业开垦、林木砍伐对洛阳周边的森林造成严重破坏,植被面积迅速减少。至北宋初,洛阳周边山区已“太半皆童”。随着植被的破坏,洛水、瀍水流域的水土流失日益严重。一遇大雨,雨水混合着黄土进入漕渠,流入鸿池陂,有些泥土则顺着邙山上的沟壑直接泄入鸿池陂,形成了厚达2米左右的黄土淤积层,最终在唐宋之际将鸿池陂彻底淤塞。

鸿池陂的湮废也与唐宋之际气候的变化有一定的关系。有关研究表明:8世纪中叶以后,气候明显转寒,甚至某些时段寒冷的程度可与明清小冰期相较。随着气温降低,降水也明显减少,前期湿润多雨的气候结束。尤其是唐文宗大和以后(835—916)与北宋初年(993—1083)中原地区年降水量显著下降,气候变得干旱少雨。《新唐书·食货志》记载:“大和初,岁旱河涸”;《五行志》载:大和九年(835)秋,“京兆、河南、河中、陕华同等州旱”;咸通二年(861)秋,河南“不雨,至于明年六月。”唐代后期频繁发生的蝗灾也表明当时气候的干旱。《宋史》记载北宋初年频繁发生旱灾,建隆三年(962)河南府等地“春夏不雨”,乾德二年(964)、开宝七年(974)、端拱二年(989)、淳化元年(990)、淳化三年(992)、淳化四年(993)河南府皆发生旱灾。降雨量减少,洛河流量持续下降。据研究,豫西地区从隋唐至今千余年来,多年平均降水量由1220毫米减少到700毫米,洛阳洛河枯水期多年平均流量由120秒立方减少到31秒立方。气候趋向干旱,降雨减少,洛河径流量变小,鸿池陂的来水量日益减少,水位不断下降,逐渐干浅,加速了其湮废的步伐。

此外,唐五代时期洛阳地区动荡的政局也是鸿池陂湮废的原因之一。安史之乱是唐王朝由盛而衰的转折点,也是洛阳地区水环境恶化的开端。洛阳是唐政府军与安史叛军反复争夺的主战场,战乱不仅破坏了当地的水利设施,也破坏了水利管理体制和发展水利的社会经济基础。大历初,刘晏曾指出:“函、陕凋残,东周尤甚。过宜阳、熊耳,至武牢、成皋,五百里中,编户千余而已。居无尺椽,人无烟爨,萧条凄惨,兽游鬼哭。牛必羸角,舆必说輹,栈车輓漕,亦不易求。今于无人之境,兴此劳人之运,固难就矣……顷因寇难,总不掏拓,泽灭水,岸石崩,役夫需于沙,津吏旋于泞,千里洄上,罔水舟行”。安史之乱后,洛阳又长期处于唐朝中央与河北、淮西藩镇对峙的前沿,社会动荡,政治地位下降,唐王朝对其水利设施缺乏足够的重视。钱穆先生曾指出:“从唐天宝末到宋景祐初,中历两百七十余年,北方河域大半在蕃将牙兵昏天黑地的武力统治之下,横征暴敛,穷兵黩武,农业状态日益变坏,水道沟洫自然只有破毁而没有兴修。”由于政治动荡,洛阳漕渠和鸿池陂长期得不到有效疏浚维护,这加速了鸿池陂的淤塞湮废。

正是因为水土流失引起的泥沙淤积和气候干旱、水量减少以及长期缺乏疏浚,鸿池陂在唐宋之际最终湮废在了历史长河之中。

(二)鸿池陂的湮废与洛阳水运的衰落

唐宋之际,鸿池陂的淤塞,调峰补缺作用日渐减弱,导致漕渠水位不稳。贞元初,穆员《新修漕河石斗门记》指出:漕渠“水斯溢,旱斯涸……不修则漕复于陆”。这就影响到漕渠的通航,制约了洛阳水运的发展。开元末,洛阳漕渠就已出现“漕路干浅,船艘隘闹,般载停滞,备极艰辛”的情况,裴耀卿建议:“于河口置一仓,纳江东租米,便放船回。从河口即分入河洛,官自僱船载运。河运者至三门之东,置一仓……渐至太原仓,泝河入渭,更无停留”。对漕运进行改革,在河口置河阴仓,从河口把漕粮分为两部分:一部分由黄河入洛口,输入东都含嘉仓;一部分沿黄河递送至太原仓,再西过三门直接运往京师长安,不再由洛阳转运。安史之乱爆发后,“东都、河南并陷贼,漕运路绝”。大历初,刘晏再次改革漕运,分段运输,“江南之运积扬州,汴河之运积河阴,河船之运积渭口,渭船之运入太仓。”经裴耀卿、刘晏等人的漕运改革,“洛阳以西的交通改善以后,由江淮经运河北上的物资,便不须像以前那样先集中于洛阳,而可以一直运抵关中了。这在当日的经济地理上是一种很大的变动,因为运往关中的江淮物资既然不再像过去那样以洛阳为转运中心,洛阳的经济地位便不复如过去那样重要而日渐低落”。由于漕渠水道不畅,洛阳的水运交通从此衰落,在漕运体系中地位日益下降。

水运的衰落又制约了洛阳城市经济的发展。五代时,由于洛阳“漕辇艰涩”,导致“租赋不充”“仓廩空竭”。洛阳水运及经济的衰落进一步导致其政治地位的下降。后晋立国初,本都洛阳,石敬瑭以“洛阳漕运有阙”而迁都汴州。北宋时,洛水流量愈发不稳,“盛夏暴涨,甚于大河,虽盛夏亦有干浅之时”,漕渠时涨时干,水运愈加艰难。开宝末,宋太祖欲迁都洛阳,因其“水运艰阻,阙于军储”而作罢。宋真宗巡幸洛阳,父老恳请驻跸,他认为:洛阳“榖、洛浅滞,辇运艰阻,谅非久居之所”,拒绝其请。唐宋之际,洛阳水运的不畅,制约了城市经济和政治地位的恢复和发展,致使洛阳城逐渐走向衰落。

四、结语

中古时期,鸿池陂是洛阳地表水的重要组成部分,它的兴废反映了洛阳水环境的变迁。汉魏时期,鸿池陂水域面积广大,不仅是当地农业灌溉的重要水源,而且动植物资源丰富,环境优美,成为洛阳城居民休闲游赏的重要景观。更为重要的是,鸿池陂是洛阳水运渠道的必经之地,因而鸿池陂成为洛阳水运的中转枢纽。鸿池陂也是洛阳水运通道的“水柜”,雨季蓄积泛滥的河水,旱季则为运渠补给水源,发挥了调峰补缺、稳定水位的作用,保障了洛阳城东阳渠的水位稳定和畅通,为洛阳水运的发展创造了良好的条件。隋至唐代前期,鸿池陂的南半部被洛河冲毁,面积有所萎缩,不再是洛阳水运的中转枢纽,但对漕渠水量仍具有蓄有余而补不足的作用,从而保障了洛阳水运交通的发展繁荣,成为当时全国水运交通的中心。唐宋之际,由于长期的农业开垦、林木砍伐,严重破坏了洛阳周边山区的植被,水土流失加剧,鸿池陂泥沙淤积加速;气候亦趋向干旱,降雨量减少,鸿池陂变得干浅,再加上政局动荡而长期缺乏疏浚,导致鸿池陂彻底淤塞湮废;鸿池陂的淤塞湮废,导致其调峰补缺的功能日趋减弱,漕渠水位下降,渠道时常干浅,行船艰难,洛阳水运逐渐衰落。

水环境是城市发展重要的自然基础,洛阳水运及城市的发展与鸿池陂有密切关系。中古时期,鸿池陂的存在,为洛阳水运的发展创造了良好的条件,推动了城市经济的发展繁荣,奠定了洛阳作为全国政治、经济中心的重要地位。唐宋之际,鸿池陂的湮废,水环境的恶化,制约了城市经济的恢复发展,政治地位也随之下降,洛阳城日渐衰落,加速了中国古代王朝国家政治中心的向东转移。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2022年第3辑第5—15页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)