|

唐末五代至宋初,地方行政组织主要是节镇-府州-县三级制。宋太宗太平兴国二年(977)“八月戊辰,罢节镇领支郡之制”,既有的三级制基本瓦解,而后便“以转运使领诸路事”,但起初诸路“分合未有定制”,到至道三年(997),才定为陕西、河东、河北(本文合称为“北边三路”)等十五路。关于北宋转运司的起源、职掌、建置、辖区沿革等问题,学界已有较多研究。但在连接宋初路制草创与至道三年定制之关键环节的太宗朝(976-997年),诸转运司的建置和区划沿革问题,尚有许多不明之处。如太平兴国初年陕西分为两路还是三路?灭北汉之前陕西路与河北路的辖区如何?灭北汉之后是否立即设置了河东路?其始置于何时?陕西路与河北路的辖域是否有变化?以上问题实则互有联系。在现有史料条件下,孤立看待以上问题,往往难以圆满地解决问题。笔者在重新解读史料、综合考虑如上问题的过程中,梳理出了一条比较清晰的北边三路分合演变的逻辑脉络。在此基础上,对比其他路的分合变化,又发现仅有北边三路的分合方式前后迥异。故而结合转运司的职掌、北部边境形势的变化,以及宋廷对外政策的转变,对北边三路或分或合,以及分路方式演变的原因进行专门讨论。

一、太平兴国年间陕西分三路实为二路辨析

陕西转运使最早见于乾德元年(963),但其性质并非“地方转运使”,仅是军兴则置、班师则罢,掌军需粮饷的“随军转运使”而已。太平兴国二年(977)八月罢节镇所领支郡以后,“分路而治”(普遍设置并有明确辖区)的地方转运使才得以出现。

据《续资治通鉴长编》(后称《长编》),宋廷于太平兴国二年十月癸未“诏分陕西转运使为二司,以侍御史张涣领陕西河北诸州,左赞善大夫韦务升领陕西河南诸州”。此外,《长编》在至道三年末记载十五路之定制前,回顾了诸路的分合情形,曰:“陕西分为陕西河北、西〔河〕南两路,又为陕府西北路。”《宋会要辑稿》在记天禧十八路之陕西路时也注曰:“太平兴国二年,分为陕西河北、陕西河南两路,各置使一员。又有陕府西北路,后皆并焉。”其他宋元文献的记载也都类似。似是太平兴国年间陕西路在分为陕西河南、陕西河北路(后文称陕西二路)之后,又分有“陕府西北路”。

学界较早将“陕西河北路”“陕西河南路”“陕府西北路”视为三路的是张家驹,之后大部分学者皆持此看法。如李昌宪言:“太平兴国年间,陕西实被分为河北、河南、西北三路。”戴扬本照述《长编》所载,也持此观点。然而笔者注意到,李之亮在其所编《宋代路分长官通考》中,将许骧于太平兴国“六年出为陕府西北路转运副使”的史料,编入了“陕西路转运司”之“陕西河北转运副使”目下。可见,李氏认为陕府西北路就是陕西河北路。究竟孰是孰非,有待进一步论证。

结合“陕府西北路”的称谓和文献记载,可作出如下判断:

第一,“陕府”即陕州。北宋沿袭唐制,于部分府州置大、中、下三等都督府,是为统县政区等第的一个系统,其地位比节度州要高。陕州因设有大都督府,故文献中又常称之为“陕府”。

第二,“陕府西”即陕西。《宋太宗皇帝实录》《长编》等文献中将“陕西”与“陕府西”相等同,便是证据。

故“陕府西北路”当释为“陕府西+北路”,即陕西北路,而不应作“陕府+西北路”理解。又“陕西北路”是“陕西河北路”的简称,所以“陕府西北路”与“陕西河北路”实际上是同一路。以上逻辑和结论,在文献中出现“陕府西河北路”一词后便不证自明了。《宋会要辑稿》在记载太平兴国三年四月十日置诸道转运判官时,大理寺丞师颃正判“陕府西河北路”。同一职衔在《宋史·师颃传》中则记为“陕西河北”转运判官,也证实了上述结论。所以“陕府西北路”或“陕府西河北路”与“陕西北路”或“陕西河北路”,皆是同一路。

此外,文献中还见有“陕府西南”路的记载。若疑陕府西北路为另一路,则“陕府西南路”便是第四路了。当然,事实应如前文推断,所谓陕府西南路,与陕西南路、陕西河南路也是同一路。如太平兴国二年陕西转运司一分为二时,韦务升“领陕西河南诸州”,而《宋史》则记作“陕府西南转运使”。值得注意的是,李昌宪既将《宋史》“陕府西南转运使”释为“陕府西(河)南转运使”,以作为陕西河南路存在的史料依据,是已知“陕府西”即陕西,但对“陕府西北路”却未作相同解读。

史料中所见陕西二路的不同称呼,正反映了至道定制前诸路既分合不定,而路名也未固定的情形。至于《宋会要辑稿》《长编》等因何会记“又有(为)陕府西北路”一句,现已无法确知。不过该句皆出现在记载至道十五路或天禧十八路时,作为陕西路下的注文或追记内容而出现的,其中表述有明显的因袭关系。《长编》至道三年末所记之语,或与《宋会要辑稿》注文同源,或有因袭,暂且无从判定。可能是著者在追述太平兴国初年的分路情形时,因见到陕西河北路的另一称法——“陕府西北路”的出现,便附记了此语。

二、太平兴国初年陕西、河北路辖有河东府州

囿于史料,太平兴国年间诸路的辖区问题较为棘手,用力最多的李昌宪在《中国行政区划通史·宋西夏卷》中,也只好“权以《太平寰宇记》所列十三道为序,条列太平兴国四年宋之州县”。由于陕西路与河北路各分南、北两路仅是昙花一现,且与之后的分路方式大为不同,故而要考证其具体辖区似是更难。由此,李氏仅对陕西三路(实为二路)辖区的可能情况作了一些推测。笔者暂也无从遍考,仅揭示为学者们所忽视的一点,即太平兴国初年陕西与河北应辖有较多河东府州。

李昌宪认为陕西路于咸平二年(999)便越过黄河而辖有河中府与解州。然河中府与解州到底是何时纳入陕西路的,尚不清楚。因太平兴国二年后方“分路而治”,故而考察路之辖域,应以该年为始。由太平兴国四年(979)正月至三月,雷德骧任陕西北路转运使、兼负本路巡察之职时,其子雷有终“为解州通判,特许德骧不巡察是州”,可知太平兴国四年时解州已属陕西。如此看来,极有可能在太平兴国二年时,陕西北路便辖有河东地区的解州与河中府(位于解州之西)了。北宋陕西路越河而辖的状况,若以后代视之则较为特别,那么它是如何产生的呢?这便需要考察五代以来至宋初,河东地区的政治情况及其政区遗产。

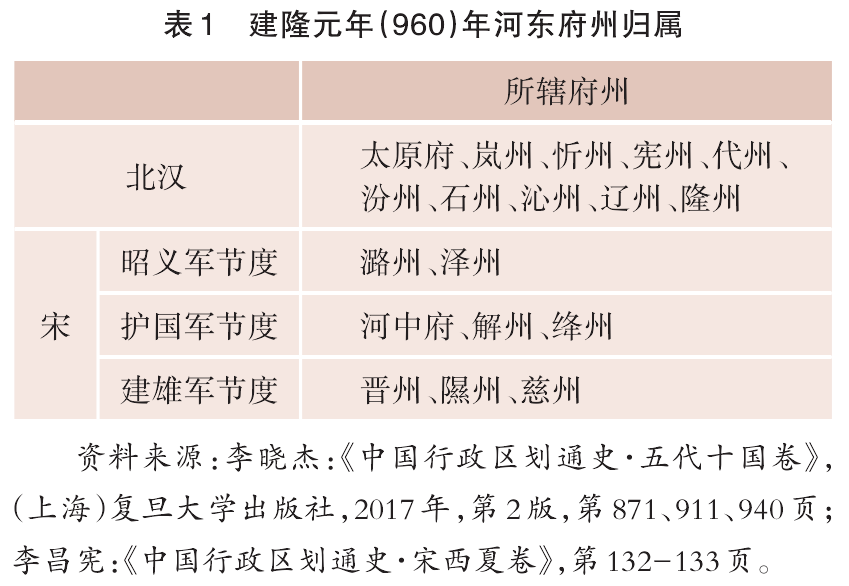

自后周立国至太平兴国四年五月,今山西中北部地区一直有北汉政权的存在。宋初以节度使领诸州,河东诸府州主要为北汉以及北宋之昭义军、护国军、建雄军三节度使分辖(详表1)。

在北宋三节镇中,昭义军节度使所领支郡泽州,于开宝三年(970)三月“直隶京师”。太祖一朝(960-976),建雄军、护国军节度一直分别各领隰慈、解绛二支郡。既然太平兴国二年(977)罢节镇所领支郡后,北宋所拥有的府州便分属诸路,那么原昭义、护国、建雄三节镇的辖区会归入哪个、或哪几个路呢?前文已知护国军所辖之河中府、解州,于太平兴国初年即归陕西北路。另外两节镇周围当时仅有陕西、京西、河北三路,其中京西路于太平兴国三年分为南、北二路时的辖区恰有明确记载,其并未辖有河东府州,故此二节镇应为陕西路或河北路所辖。

这由宋廷在伐北汉时,于随军转运使的选任上亦可窥得。宋廷凡有战事必设随军转运使一职,以负责军需调度,正所谓“王师征讨则有随军转运使”。此随军转运使的任命有一惯例,即基本皆由熟悉战区周边漕事的临路转运使担任。太平兴国四年正月征讨北汉时,之所以“命河北转运使侯陟与陕西北路转运使雷德骧分掌太原东、西路转运事”,理应是基于该二路原有辖区毗邻北汉而考虑的。《宋会要辑稿》在记载此次任命时所用“就命”二字,也从侧面反应了北汉政权周围的地域,包括属于北宋的河东府州,正由陕西路与河北路所辖。

那么陕西、河北两路又是如何分辖北宋所属的河东府州的呢?由太平兴国四年三月,陕西北路转运使雷德骧“调发沁州军储”,可知沁州在陕西路辖域之内,那么位于其西的晋、绛、隰、慈等州也理应在内。其实,结合陕西路“自陕而西”的辖区划分方式,和已经考证出归属的解、沁二州,便可将陕、解二州东界与沁州的连线(大致与中条山重合)视为整个陕西路的东界。可以认为该线以西之地属陕西路,以东原昭义军节度使所辖的潞、泽二州属河北路,如图1所示。

这样的区域分属方式其实有相当的历史渊源。整个唐末五代时期,今山西地区较为稳定地分属河东、河中、昭义三个藩镇,不仅中条山作为节镇辖区的分界较为稳定,而且今陕西、河北地区分别与中条山以西、以东的山西南部地区,在区划上也时有联系。如在特定的政治背景下,河中府节镇于唐上元二年(761)前便辖有黄河西侧的同州,昭义军节镇在唐末天复元年(901)六月至后梁开平二年(908)六月间,也辖有太行山东侧的邢、磁、洺三州。可见河东地域的分属惯例,也支持如上结论。

太平兴国初年由于北汉割据政权的存在,北宋的河东府州尚不足以单立一路。由此,陕西路与河北路才得以暂时辖有较多的河东府州。同时,正因辖域如此,陕西路才得以分为河北、河南二路(此分界之河或指陕州段黄河),河北路也才得以复分出南路(详后)。待至宋廷平定北汉、设立河东路后,对陕西与河北诸路的辖域与建置也都进行了相应调整。

三、河东路始置与陕西、河北诸路调整

1.河东路始置于太平兴国六年

学界普遍认为河东路的设立时间,在北宋平定北汉的太平兴国四年(979),然而这种观点其实并无史料依据。仅见李之亮通过校勘,间接性地提出了一条史料,曰:

张去华。《宋史》卷三〇六本传:“从太宗征太原,监随驾左藏库,就命为京东转运使。历左司员外郎、礼部郎中。太平兴国七年,为江南转运使。”按:征太原在太平兴国四年四月。据文中“就命”,当是河东而非京东。

李氏在没有其他佐证的情况下,仅据张去华从征太原而“就命”一点,便强解《宋史》“京东”为“河东”,稍显武断。首先,张氏本传并无不通之处。“就命”指就地任命,而张氏从征太原是一个过程,并不一定是指皇驾到了太原之后才被任命。据《长编》太宗于太平兴国四年二月甲子从京师出发,途经京东、河北诸府州军,于四月庚午方至太原。《宋史》“就命为京东转运使”的文意,应顺解为途经京东路时的任命。

再者,以下三点也能证明《宋史》所载不误。其一,由《宋朝事实类苑》载:“刘吉护治京东河决,时张去华任转运使,巡视河上”,可知张去华确曾为京东转运使。又据《长编》及《宋史·河渠志》刘吉前往京东路郓州治水事在太平兴国七年七月,结合前引《宋史·张去华传》可知张氏改任江南转运使前正任京东转运使。其二,宋初的随军转运使基本皆由临近路分的转运使担任,太平兴国四年正月,已“命河北转运使侯陟与陕西北路转运使雷德骧分掌太原东、西路转运事”。其三,地方转运使不会在未取得之地设置,宋廷平汉以前不会有河东转运使。故而《宋史·张去华传》中所载“京东”无误,所谓太平兴国四年置河东路实为无据之说。

《宋会要辑稿》在按时间顺序叙述诸路转运使时,于太平兴国六年九月首次提到了河东路转运使:

六年正月十六日,分遣朝臣为京东、〈江〉西、江南、两浙、剑南、荆湖转运副使,左拾遗、直史馆石熙古、王沔、宋潭、张齐贤、徐休复、赵昌言预其选。七月……九月,诏选留朝臣十人复为诸路转运使:右补缺刘甫英河东路,殿中侍御史刘度西川路……膳部郎中高冕两浙路。废诸道转运副使并同转运使。三十人并为诸州知州:右补缺赵化成密州……赵昌言袁〔青〕州……张宏遂州……许骧鄜州……王沔怀州……董俨光州……田锡相州……右赞大夫祖吉淄州。

太平兴国六年九月“诏选留朝臣十人复为诸路转运使”(实载九人),是宋廷对诸路长官的一次整体安排。虽说此时刘甫英任河东路转运使是所见有关该路的最早记载,但要证明太平兴国六年以前无河东路,亦即该年是河东路的始置之年,在方法上便会陷入“证无难”的境地。不过从有继任者却仍在“诏选”之列,以及河东路居于诏选首位来看,此颇具“体国经野,分官设职”意味之诏令的强行出台,背后似乎蕴含着太宗为了彰显其功绩的政治表达,即:灭北汉割据政权后实现了国内统一,设立河东路后国内诸转运使路分基本奠定。此外,笔者认为太平兴国六年才设置河东路的主要理由如下:

第一,从现存史料对宋初转运使设置记载的一般情况,特别是从太祖朝在新取得之地设置地方转运使的惯例来看,如若太宗平定北汉的当年便设立了河东路,那么如此重要的制度调整和人事安排在史料中应该会留下蛛丝马迹。宋廷在平北汉后“命刘保勋知太原府”(旋废为并州),并“分命常参官八人知忻、代等州”,却不见有关河东路转运使的任命。且从太祖朝平两川后便以伐蜀时的随军转运使沈伦为西川路转运使、平南汉后便以南伐时的知转运事王明为广南诸州转运使的惯例来看,太宗平北汉后若置河东路,最当以熟悉河东漕事、从征太原时的随军转运使刘保勋任之,而不是仅令其知太原府。即便不是刘保勋,也应是参与此次战争的侯涉(时掌太原东面转运事)诸臣,然而在这些人的仕历中皆不见有关记载。另太祖朝在平荆湖及江南后未见立即设置地方转运使,或与平北汉后的情形类似。由此观之,宋廷灭北汉后极有可能并未立即设立河东路。

第二,太宗平定北汉后,令河东府州“特与给复二年,王师所不及处,给复一年,从前所逋租调并与除放,常赋外有无名配率,诸州条析以闻”。可见河东地区在一两年内也无需急于设立主要负责督征赋税的地方转运使。当然,诸路转运使在督征赋税之外,太宗即位之初便赋予其“察举部内”之权。如果说太平兴国四年至六年间,在原北汉州军之上还必须得设置巡察机构的话,笔者以为有两种可能:其一,暂由知并州兼其事,这种可能性最大。其二,延续战时体制,由临近的陕西路与河北路代为监管。

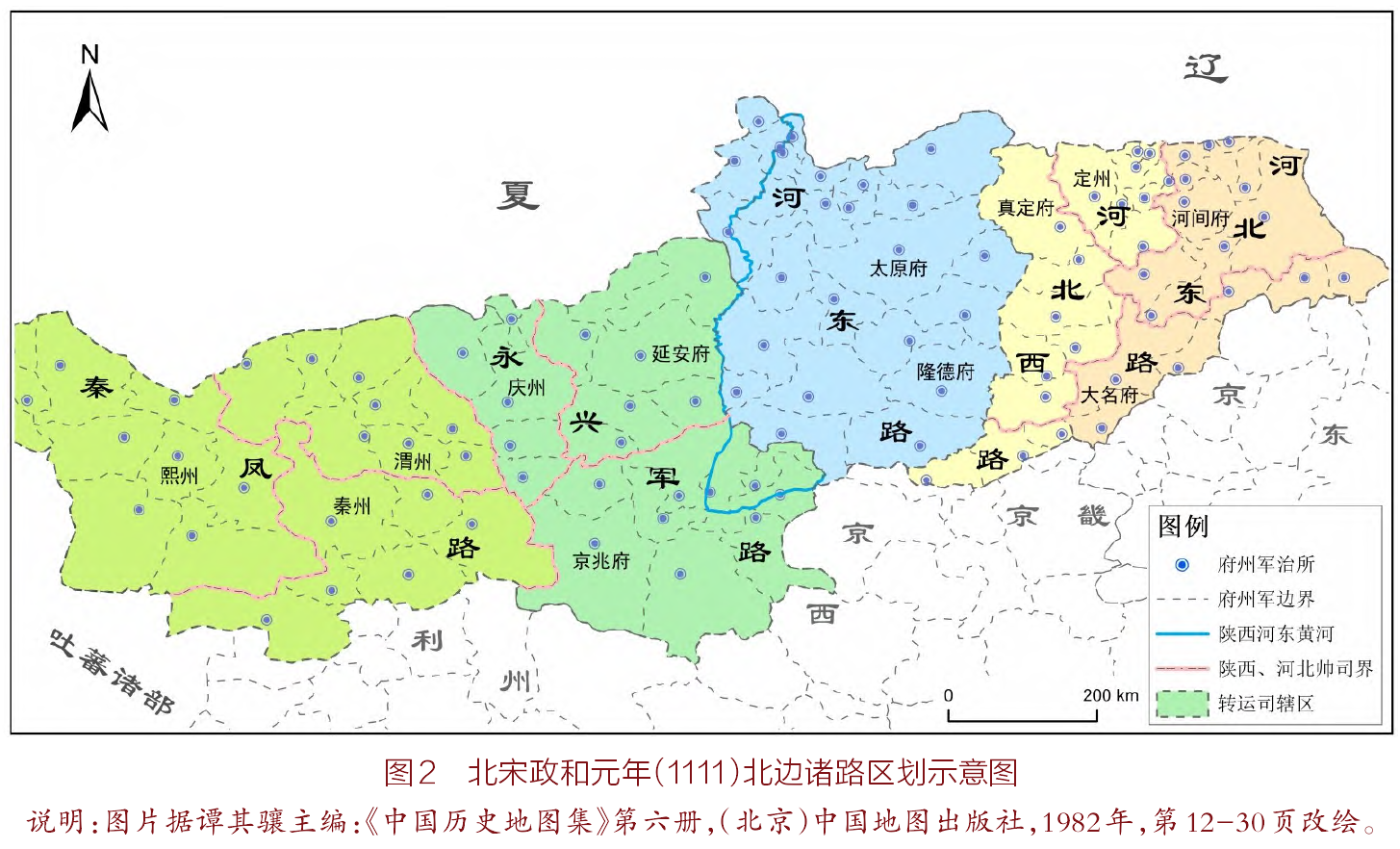

第三,从后来河东路的辖区看(参图2),设立河东路必然会涉及到陕西、河北两路辖区的调整问题,而太宗在平定北汉并做了些临时安排后,当月即调兵“伐契丹,取幽蓟”,当无暇料理此事。

以上所述史料记载及相关情形,皆指向河东路晚至太平兴国六年才设置,如若不误,那么河东路设立以后,陕西路与河北路的区划或建置必然会受到影响,故而我们又可从该二路后续的沿革情况来验证之。

2.陕西、河北诸路的调整

先看太平兴国二年(977)以后陕西二路的沿革。张家驹据《长编》淳化二年(991)闰二月载郑文宝为“陕西转运使”,认为是时“因旧制并陕西为一路”。李昌宪则进一步考证认为:“太平兴国末三路又复合并。”学者们皆据任职者所系路名在文献中的可见时限,来推测二路建置的沿革。笔者复检阅、排比史料,知太平兴国六年七月许骧“出为陕府西北路转运副使”,是陕西二路的最后记载,而自太平兴国九年六月以吕备为“陕西转运使”、九月以“崔迈为陕府西路转运使副”后,所见史料便皆系路名为“陕西”或“陕府西”。故而陕西二路的合并时间当在太平兴国六年七月至九年六月间。

李昌宪尝试考证许骧“罢副使,徙知鄜州”的具体时间,这有助于进一步缩短上述陕西二路合并的时限。前引《宋会要辑稿》载太平兴国六年九月“废诸道转运副使并同转运使,三十人并为诸州知州”,其中有许骧、董俨、张宏、王沔、田锡等人。李昌宪已据《长编》指出董俨罢知光州在太平兴国八年五月己巳,但并不能据此认为30人出任知州的时间都在太平兴国八年,因为张宏知遂州在太平兴国六年、王沔知怀州在太平兴国七年、田锡知相州在太平兴国七年。前引《宋会要辑稿》之文所系年月无误,宋廷罢副使的时间在太平兴国六年九月及其后。

《宋会要辑稿》仅记录其人名、州名,而不具年月,正是由于诸臣被罢使职、分知诸州的时间不同。是故,再据其记事之顺序,可知陕西二路的合并时间当在刘甫英出任河东路转运使之太平兴国六年九月后。

再看河北二路于太平兴国二年以后的沿革。《元丰九域志》河北路下载:“太平兴国二年分河北南路,〔。〕雍熙四年分东、西路。端拱二年并一路。熙宁六年,复分二路。”据文意,太平兴国二年河北路已分为两路,一路名为“河北南路”,一路仍名“河北路”;雍熙四年(987)被分之“河北路”,应指前两路合并后的河北路,唯《元丰九域志》缺载雍熙四年之前的一次合并。然而,张家驹等学者对此志文的理解是:雍熙四年被分之河北路,是太平兴国二年与河北南路并存的河北(北)路,至雍熙四年时原河北路已分至河北南、东、西三路。核实而论,张氏的理解有误。除文首“河北路”之主语未变外,还有如下理由:其一,志文“熙宁六年,复分二路”之文理,已指示了雍熙四年河北路也是分至“二路”的;其二,《宋史·地理志》河北路下载“旧分东西两路,后并为一路。熙宁六年,再分为两路”,文意明确,所谓“旧分东西两路”,是指雍熙四年之分路。其三,类比《元丰九域志》关于西川路分合的记载:“开宝六年分峡路。咸平四年分益、梓、利、夔四路”,我们定不会理解成西川路于咸平四年已分至五路。

由于河北(北)路与河北南路的合并时间文献无载,故而也只能如前文一般,通过排比太平兴国二年之后的史料,依据任职者所系之路名的变化来加以推定。不过此法用至太平兴国二年河北二路时需要注意:由于“河北”既是分路之名又是并路之名,故不能以文献中出现“河北”路便认为二路已然合并。同理,也不能以为太平兴国四年时仍有“河北”路之名,便认为当时尚未分出河北南路。而只能以文献中“河北南路”最后一次的出现时间——太平兴国六年九月“以锡为河北南路转运副使”,来作为河北二路合并的时间上限。

综上,太平兴国二年的陕西二路与河北二路,在太平兴国六年九月后合并,这也验证了前述太平兴国六年九月置河东路的看法。

四、北边三路的分合方式及演变原因

前文考订出北边三路在太平兴国年间的沿革有着联动关系,即河东路的成立与否影响到了陕西路和河北路的辖区与分合。若将北宋诸转运使路在太平兴国年间与之后的分路方式做一比较,可以发现,仅有陕西路与河北路的分路方式前后不同。通过表2,不仅能够看出北边三路的变动似有联系,更能提出其分路方式因何前后不同的问题。

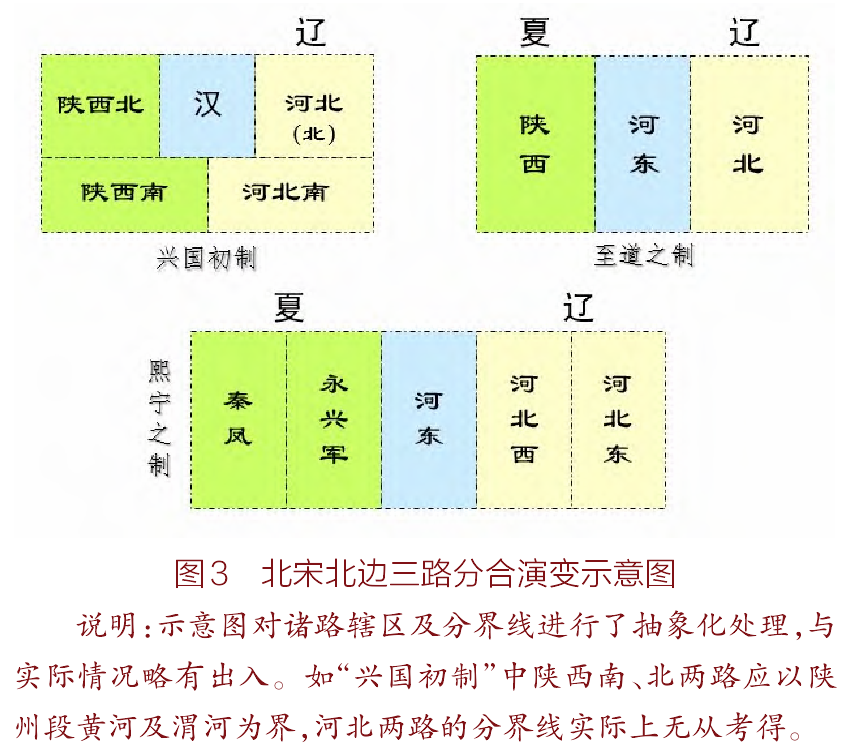

根据前文考证结果以及相关沿革事实,可将北宋北边三路分合演变的过程划分为太平兴国二年至六年(977-981)、太平兴国六年至熙宁五年(981-1072),以及熙宁六年(1073-1127)以后三段时期。如将诸路辖区进行形象化表达,那么三段时期的分合情况便大体能够对应图3中的“兴国初制”“至道之制”以及“熙宁之制”。以下便讨论其何以或分或合,以及采取不同的分路方式。

1.或分或合:兴国初制、熙宁之制与至道之制的比较

北边三路的分合时间与其他路分基本一致,这说明它们的分合应该具有相同的作用因素。概而论之,影响转运司分与合的客观因素,主要是包括大小和形状在内的区域幅员,而幅员大小的背后实则是所辖州县户口、田地的多少。如陕西、河北两路于太平兴国二年时得以各分为南、北二路,以及太平兴国六年后的合并,客观上便受到该两路是否辖有较多河东府州的影响。特别是河北路,其辖域在河东路设立之后缩小,且中北部较宽,越往南越狭窄,若仍分为南、北二路便极不合理(参图2)。这也从侧面应证了前文所述,太平兴国初年河北路在分为南、北两路时当辖有河东府州。复如熙宁五年拓边熙河之后,陕西便再次分为两路;熙宁六年河北转运司复分时,宋廷的诏令中更是明言:“所部广远,宜分为两路。”

影响转运司或分或合的主观因素,主要是决策者的实际需要。转运使“掌军储、租税、计度及刺举官吏之事”,而又“以军储为急务”,对于北边三路来说更是如此。那么在决策者对外致力于开疆拓土,对内极尽敛财之能事时,转运使的事务便会加剧,而又以北边三路为甚,在此情况下便需要分路承担任务。这恐怕就是北边三路进行分路,如“兴国初制”与“熙宁之制”的原因所在。包伟民已经指出,熙宁“五年到七年,宋廷将京西、陕西、淮南、河北、京东诸路均分为两路”,是由于“推行新法,转运司事务加重”。由此而观为时90年左右的“至道之制”,其与宋廷形成并坚守“守内虚外”政策,在时间段上的吻合,就不仅仅是巧合了。太宗在二度对辽用兵失利后,将目光投向内部,“停止了开疆拓土的活动,其军事思想转为保守,积极防御的战略被消极防御的战略所取代”。这一“守内虚外”的祖宗之法的形成,对真、仁、英宗三朝对外战略的选择产生了较大影响,直至神宗朝才有根本性的改变。

2.分路方式:兴国初制与熙宁之制的比较

不同于其他诸路的是,北边三路前后的分路方式是截然不同的。与其他诸路相较,北边三路的分路方向除了会受分路后财税是否均匀影响外,又因临边而更受宋廷与其对抗政权间对峙方向之客观因素的影响。对峙方向直接影响作战时的进军方向,以及防御时的合理军事部署。而北边三路的划分方向,既需要利于转输内地物资至战区,以配合军事部署,便也会受到对峙方向的影响。故而在对抗政权的位置发生转移后,北边三路的分路方式自然也会随之转变,这便体现在“兴国之制”与“熙宁之制”的差异上。

“兴国初制”应是为了配合伐汉。由于北汉疆域呈嵌入陕西、河北之势,与北宋在东、西、南三面对峙,故而太平兴国四年进军太原的路线也可以有多个方向:东路自镇州西入井陉,南路自潞州北进,西南路自晋州北进,西北路自府州入汉境以牵制。进军路线的后方则是河北与陕西两个基地。该二路各分南、北两路,辖区皆呈东西走向,在调动境内物资时,要比各分东、西两路,辖区呈南北走向要高效得多。平定北汉后,“兴国初制”的使命其实已经完成,或许是宋廷还在犹豫如何规划因吞并北汉而扩大了的宋辽边境地区,才得以延续至太平兴国六年。在宋廷最终决定设立独立的河东路后,因时而生的“兴国初制”便宣告结束。此后随着对峙政权(辽、夏)完全转移至宋境北面,北边三路不管是“至道之制”还是“熙宁之制”,便始终呈南北走向。太平兴国四年前后,北宋包括边防统兵体制在内的边防措置的变化,已经受到学者们的关注。而北边三路分路方式的调整,可为宋廷此时边防措置的转变增添一个观察维度。

宋神宗上台后致力于富国强兵、开疆拓土,突破了“守内虚外”的祖宗之法。陕西、河北转运司此时分路,便自然地采取了东、西分路的方式,从而保持诸路的南北走向。同时,其分路方式更受到宋廷已基本固定了的军事部署的影响。由于太平兴国四年后宋廷长期面临相同的边备形势,以致起初的缘边军事部署渐趋固定化,并形成了辖区以行政区为基础,由首州知州兼任其长官的缘边诸经略司。在熙宁五年十月戊戌增置熙河路经略安抚使后,陕西沿边已经形成了鄜延、环庆、泾原、秦凤、熙河五个战区,随后陕西转运司也于同年十一月壬申一分二;在河北转运司分路前,河北境内已置大名府、高阳关、真定府、定州四个安抚使路(图2)。关于陕西、河北诸安抚使路的划分问题,有学者已从军事地理及战术的角度,论证了其与影响军事交通以及粮食补给线路的地貌特征之间的紧密联系。而陕西、河北转运使路的划分既要配合战区的需要,便只能如“熙宁之制”各分东西。若转运司分成南、北两路,则其北路必然独挡整个边面,那便与分路以分繁的初衷背道而驰。当然,影响“熙宁之制”分路方向的也有次一级的地形、交通等因素,如陕西两路的划分是有利于单独向沿边战区输送物资的,河北东、西两路也分别包含了太行山东路大道以及御河通道——河北境内最重要的两条南北向要道,但最终起决定性作用的仍是宋廷与边外势力的对峙方向。因为在其他条件相同的情况下,“兴国初制”便采取了不同的分路方式。只要对峙方向没有变化,直至宋廷南渡,北边三路的分路方式也没有改变。

此外,我们还能够看到,北边三路的分合自始至终都有很高的一致性。这正是宋人韩琦所谓“河北、河东、陕西三路,当西北控御之地,事当一体”,所展现出的地理面貌。自“至道之制”形成后,陕西、河东、河北或合为三路、或分为五路,然各自区域皆大致呈南北走向,连接前线与京畿之地,共同构成了北宋的“北方防御区”。

五、结论

对太宗朝北边三路沿革的考订结果如下:第一,在宋初路分未有定制时,陕西河北路、陕西河南路的称法也不固定,文献中所出现的陕西河北路、陕西北路、陕府西北路、陕府西河北路皆是同一路,陕西河南路、陕西南路、陕府西南路也是同一路。第二,由于北汉政权的存在,北宋所辖河东地域不足以单置一路,太平兴国二年时的陕西路与河北路由此得以管辖较多河东府州。第三,河东路应设立于太平兴国六年,此后陕西二路与河北二路又复合并。第四,雍熙四年河北路分至东、西二路而非三路。

对北宋北边三路或分或合,以及采取何种分路方式的认识如下:第一,陕西、河北两路或分或合,除受幅员影响外,主要与宋廷备边政策影响下转运司事务的繁剧程度相关。“兴国初制”与“熙宁之制”中的北边三路,皆在开疆拓土时期而分,“至道之制”则在“守内需外”政策的形成与恪守时期而合。第二,陕西、河北两路在各自分路的情形下,其分路方式由“兴国初制”到“熙宁之制”的转变,主要是受宋廷与其对抗政权间对峙方向转变的影响。其中“兴国初制”实施时的对峙政权是北汉,“熙宁之制”则是辽、夏。第三,北边三路“事当一体”,其或分或合以及采取何种分路方式都具有较高的一致性。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2022年第3辑第86—96页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)