|

一、问题缘起

景泰七年(1456),《寰宇通志》修成,但未及正式颁布天下。天顺二年(1458),复辟的明英宗又命重修《大明一统志》(以下简称“《明一统志》”),至天顺五年修成。两部志书(以下统称两书时均简称“两志”)为明代仅有的两部官修地理总志,历来受到学界重视,如20世纪60年代赵万里便以两志辑佚《元一统志》。但两志的史料来源研究还较为薄弱,目前仍停留在与前代地理总志的简单比对上。结论也大体相近,认为两志的史源主要来自《舆地纪胜》《元一统志》等唐宋元地理总志,也参考了历代文集、正史和明初方志。

不过,《寰宇通志》取材时未必都是直引原书,多有转引的情况,这一区别易被研究者忽视。仅刘葳通过与《永乐大典》的比对指出,《寰宇通志》转引时未注明实际出处,因此常有溢出和异文。事实上,即使内容完全一致,也仍有必要判断是否为直引。如果不加考辨,可能会将许多旧有讹误判断为修《寰宇通志》时新产生,不利于准确认识《寰宇通志》的文献价值。反之,如果能够确认某条内容为转引,进而找到转引出处并分析与原文的差异,不仅能够借以识别《寰宇通志》的史料来源,也可帮助还原元明地志的文本生成过程。因此,本文的目标首先是找到《寰宇通志》的引用规律,提供区分直引与转引的方法。

以往研究未能在此方面取得突破,其原因或可归结为三点:第一,如上文所述,两志往往不注明资料出处,或列出原始出处而隐去转引出处,这为辨别史源造成了较大困难。《寰宇通志》书首虽有引用书目,但罗列了早已失传的典籍,显然不足为据。而且其中的“国朝名人文集”“历代郡县图志”“天下府州县卫所宣慰宣抚招讨司志书”仅为类目而无细节。第二,景泰五年七月,为纂修《寰宇通志》曾颁布诏令:“命少保兼太子太傅户部尚书陈循等,率其属纂修天下地理志。礼部奏遣进士王重等二十九员,分行各布政司并南北直隶府州县,采录事迹。”这或使人误以为两志所用方志多来源于此。但《寰宇通志》仅用时两年多告成,而此次负责采录的29名进士要分别前往各地,颇费时间,恐来不及提供主要纂修材料。诏令称“采录事迹”,应是以资校订,而洪武、永乐时期朝廷收集的方志则更适合作为主要资料来源。第三,两志的纂修时间相隔仅3年,《明一统志》取材范围不会超出《寰宇通志》太多,其差异主要应由对史料的去取不同造成。但现有史源研究多重视《明一统志》而忽略《寰宇通志》,故本文考虑从《寰宇通志》入手分析两志的史源。

针对上述三个问题,本文首先将《寰宇通志》与《元一统志》等前代地理总志的相似文本聚合分析,以探索其引用规律。在此基础上,再与现存《永乐大典》的方志部分及宋元明初方志进行比对,以确定《寰宇通志》真实的史料来源。鉴于《永乐大典》的主要资料来源是明文渊阁藏书,故还应结合正统六年(1441)杨士奇等编《文渊阁书目》的记载。据李艳秋统计,《文渊阁书目》中“古今志”“旧志”“新志”三大类录有地志1247部,其中历代地理总志27部,杂志46部,宋代方志203部,元代方志45部,时代不明者51部,其余为明代方志。总体来看,正统年间明文渊阁中收藏了比较完备的本朝方志,也有大量宋元旧志。景泰五年上距正统六年仅13年,阁中藏书应较为完整。《寰宇通志》是否使用了这批方志?有必要回应这一问题。最后,本文还尝试根据《寰宇通志》转引来源与原文的差异,还原元明地志文本的生成过程,发掘该书对元代及明初历史研究的新价值。

本文所用两志版本均为官修初刻,即景泰七年内府刊本《寰宇通志》与天顺五年内府刊本《明一统志》。其余版本及现代整理本虽有增补和订讹,却有失原貌,无益于探寻史源。历代地理总志虽以近年研究者的整理本为主,但明人所能用者绝非今人整理精善之本,因此也注意核查其底本原貌。

二、《寰宇通志》的引用规律

如前所述,探寻《寰宇通志》的史源,首先必须区分书中的转引与直引。如果囿于书中提供的出处,或忽略没有注明出处的文字,均不利于其真实史源的判定。以往学者多将两志的内容视为直引而来,进而批评纂修者的粗疏。刘葳则认为《寰宇通志》的内容大多是从方志转引而来,并非直引,因此与原文不同。刘说确有道理,但尚需进一步论证和总结规律。

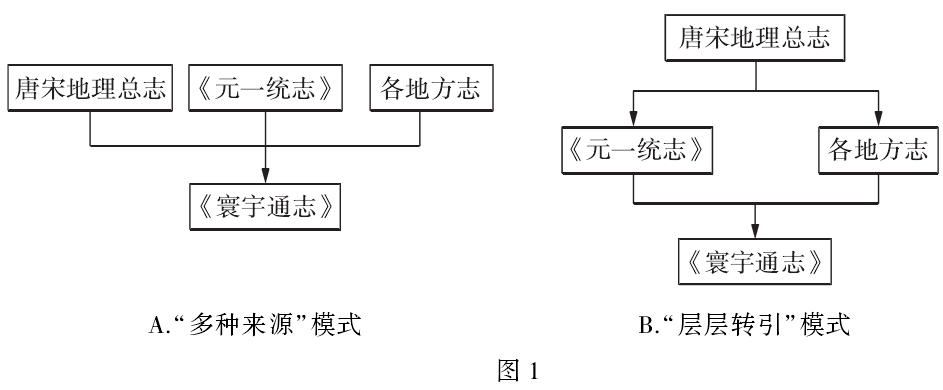

不同的引用方式下,《寰宇通志》的纂修模式可以分为“多种来源”(图1A)与“层层转引”(图1B)两种模式:

从示意图可知,两种纂修模式的根本差异在于《寰宇通志》是否直引唐宋地理总志。那么,《寰宇通志》采用的究竟是哪种纂修模式呢?

首先,据笔者观察统计,两志中各地“风俗”、“形胜”、“城池”(两京独有)三门中的条目应注明出处,其他门类的条目则无须注明出处。这或许是因为“形胜”“风俗”两门内容较少且为断语,故须有来历;“山川”等门类条目繁多,一一注明出处则篇幅骤增。因此,如无须注明出处的门类中存在出处,基本可以判断是两志转引时照录原文造成的。该规律不必赘述,仅举数例便能证明。如顺天府之山川:

西山。(在城西三十里,旧《记》:“太行山首始河内,北至幽州,第八陉在燕。”强形巨势,争奇拥翠,如云从星拱于皇都,总名之曰西山。)

所谓“旧记”的文字,实际出自东晋郭缘生的《述征记》,《太平寰宇记》(以下简称“《寰宇记》”)曾引用:“《述征记》云,太行山首始于河内,北至幽州……第八军都陉,在幽州。”层累转引之下,《述征记》可能先被略写为“记云”,后又有人误以为是某部方志而妄加“旧”字,留下了转引痕迹。《寰宇通志》的文字是多次转引后的结果。

又如顺天府之古迹:

北平故城。(在蓟州。隋《图经》:渔阳,北平故城,汉将李广出猎,昏暮遇石,谓是伏虎,射之没羽。即此地。)

《寰宇通志》纂修时已无机会见到隋代图经,此条必为转引。从上述两例可见,《寰宇通志》在转引时只会保留原始出处,而不提供实际的转引出处,目的或许是为了“文省事增”。因此可以认为,在“山川”等门类中出现的引用书名是转引而来。

那么,在必须保留出处的“形胜”与“风俗”两门中,是否转引又当如何判断?由于“形胜”“风俗”条目不多、内容集中又必须注明出处,如果纂修者曾利用过原书进行编纂,既然原书就在手边,核对原文的工作较为简易;若径直转引而不加核对,则反映出纂修者对原书的利用程度甚低。

因此可以遵循“一票否决制”,一旦确认有转引的条目,即判定为未参考原书。以下按照成书时序,对出现较多的5种前代地理总志《元和郡县志》《太平寰宇记》《舆地纪胜》《方舆胜览》《元一统志》分别考察。

(一)《元和郡县志》

该书在《寰宇通志》中有“元和志”“元和郡志”“元和郡县志”“元和郡国志”“元和郡邑志”5种不同称呼,共出现35次。其中13条在“风俗”或“形胜”门,22条在其他门。《明一统志》中称呼略同,共出现43次,其中16条在“风俗”或“形胜”门,27条在其他门。从门类分布可见大半为转引。而“形胜”中可以确认为转引的条目有以下2条,一为汉阳府形胜:

汉口前枕蜀江,北带汉水。(《元和郡志》。)

《元和郡县志》(以下简称“《元和志》”)原文为:

鲁山,一名大别山,在县东北一百步。其山前枕蜀江,北带汉水,山上有吴将鲁肃神祠。

《元和志》并非总述该地形胜,而是论述鲁山形势。按照《寰宇通志》的体例,不会将山川的注文提取为形胜,且主语从“鲁山”变为“汉口”,也与原意不符。实际上,《舆地纪胜》最早将此条作为形胜:“前枕蜀江,北带汉水。(《元和郡县志》鲁山下。)”其中尚保留出自“鲁山”条的痕迹,而《大元混一方舆胜览》(以下简称“《元胜览》”)中已不见踪影:“前枕蜀江。(《元和志》:‘前枕蜀江,北带汉水。’)”《寰宇通志》无疑是循此路径沿袭转引,而非直接追溯原始出处《元和志》。

二为琼州府形胜:

珠崖如囷廪大。(《元和志》:珠崖如囷廪大,与徐闻对渡,北风举帆,一日夕可至。)

本条内容今本《元和志》中已佚,见于更早的《水经注》引《交广春秋》:“清朗无风之日,径望朱崖州,如囷廪大,从徐闻对渡,北风举帆,一日一夜而至。”《元和志》中凡引他书均注明出处,此条也应注明出自《交广春秋》或《水经注》。但《舆地纪胜》却称此条出自《元和志》:“珠崖如囷廪大,与徐闻对渡,北风举帆,一夕一日而至。(《元和郡县志》。)”无论是文字本身还是出处,《寰宇通志》都与《舆地纪胜》更为相似,很可能也是沿袭转引。

根据上述情况可以判定,《寰宇通志》并未参考《元和志》原书。

(二)《太平寰宇记》

该书在两志中有“太平寰宇记”和“寰宇记”两种称呼。《寰宇通志》中共出现165处,其中55处在“形胜”或“风俗”,110处在其他门。《明一统志》中共出现137处,其中54处在“形胜”或“风俗”,83处在其他门。门类分布与《元和志》相似,但条目数较多。可确认为转引的有以下3条,一是顺天府形胜:

一大都会。(《寰宇记》:箕星散为幽州,分为燕国,南通齐赵,为一大都会。)

《寰宇记》原文作:

《郡国志》云:“箕星散为幽州,分为燕国。其气躁急,南通齐、赵,渤、碣之间一都会也。”

《寰宇记》称引自《郡国志》。《寰宇通志》未保留《郡国志》这一原始出处,而是称引自《寰宇记》,多半是沿袭了转引来源。且该条被提炼为“一大都会”,意在突出“大”字,但《寰宇记》存世各版本均无此字。考虑到元代称北京为大都,与“一大都会”暗合,这一条或许是元代修志者改窜原文以夸耀大都,而《寰宇通志》因袭之。

二是河间府形胜:

河经武垣之北。九河之会,五垒之居。(俱《寰宇记》。)

但宋初时黄河并未流经河间府,这条明显存在事实性错误。其实《寰宇记》原文为:

滹沱河。《舆地志》云:“滹沱河在今县西二十里。”按河经武垣北,后魏太和年中,刺史王质掘直之,杨真改为清宁河。

其中“河经武垣北”的“河”显然是指滹沱河。如前所述,两志不会将前代志书中的山川注文提取为形胜。但其他志书或有将此处的“河”理解为黄河者,并将此条作为形胜,后被《寰宇通志》转引。且今本《寰宇记》中也没有“九河之会,五垒之居”内容,不知从何处引来。

最值得注意的是大同府形胜一条:

北临广野。(《寰宇记》:自代北至云、朔等州,北临广野,封略之内,南北错居。)

《寰宇记》原文为:

然自代北至云、朔等州,北临绝塞之地,封略之内,杂虏所居,戎狄之心,鸟兽不若……

该条《寰宇通志》与《寰宇记》歧异较多,《寰宇记》各版本并无关键词“北临广野”,却有“戎狄之心,鸟兽不若”等贬抑北方少数民族的内容。学界以往认为,元代避忌不严,言论甚宽松,但张佳指出,元代刊书时也存在大量讳阙避忌的案例。这些文字很可能便是被元代修志者有意改窜。《寰宇通志》如直承《寰宇记》,并无删改此类文字的强烈动机;但若系从元代志书转引,就说得通了。

其余数十条“风俗”或“形胜”的引用中,还有多条疑为转引,如陕西行都司风俗“其人性坚刚慷慨”,原文作“上应白虎之宿,金气坚刚,人事慷慨”。“金气坚刚”是“人事慷慨”的原因,不知何以转为描述。类似例子不再一一枚举,但众多转引条目的存在使我们有理由认为《寰宇通志》从未参考过《寰宇记》原书,完全是转引他书。

(三)《舆地纪胜》

该书在两志中仅“舆地纪胜”一种称呼,《寰宇通志》共出现44处,其中6处在“形胜”或“风俗”,38处在其他门类。《明一统志》共出现29处,其中10处在“形胜”或“风俗”,19处在其他门类。分布比例与前两书类似,但出现次数极少。可确认为转引的有2条,一是汉中府形胜:

秦头楚尾,一大都会。金戍铁城,险固之极。(俱《舆地纪胜》。)

该条在《舆地纪胜》中分见于金州和洋州部分:

秦头楚尾,一大都会。(《图经》云……)

南接汉川,北枕古道,险固之极。(《舆地广记》云……)金戍、铁城。(《海录碎事》云……)

按照《寰宇通志》的体例,应保留《图经》《舆地广记》等出处。且“金戍铁城,险固之极”一句,将两条不同来源和地点的文字缀合为一条,也不似《寰宇通志》所为,当为转引。

二是文县形胜:

苍崖绝壁,屹为巨限。(《舆地纪胜》:乱山环合,无宽易可耕之野,自城关四出,苍崖绝壁,屹为巨限。)

该条在今本《舆地纪胜》中已佚,但《方舆胜览》尚保留了原始出处:“苍崖绝壁。《慈霈庙记》:‘自城关四出,云云,屹为巨限。’”《寰宇通志》未保留原始出处,应是从他处转引,未参考过《舆地纪胜》原书。

(四)《方舆胜览》、《大元混一方舆胜览》(简称《元胜览》)

南宋祝穆与元人刘应李均以《方舆胜览》作为书名,两志中未加以区分,仅有“方舆胜览”一种称呼。《寰宇通志》共出现18处,其中10处在“形胜”或“风俗”,8处在其他门类。《明一统志》共出现18处,其中8处在“形胜”或“风俗”,10处在其他门类。可确认为转引的有2条,一是吉安府形胜:

五峰相次,颇类五老。(《方舆胜览》。)

祝穆《方舆胜览》原文为:

三顾山。在太和南,五峰相次,颇类五老。

《寰宇通志》不会将《方舆胜览》中山川的注文挪为形胜,且其山川门中也有“三顾山”条曰:“三顾山。(在泰和县南五十里,正当县治,三峰宛如笔架,屹然相顾。)”“五峰”与“三峰”矛盾。若两志直引祝穆,说明是将“三顾山”注文移作形胜,又从他书补入“三顾山”注文。此路径过于曲折,也不合体例,应为转引。

二是西安府风俗:

衣冠文物,俨有古风。(《方舆胜览》:华州衣冠文物,俨有古风,将相笃生,项背相望。)

祝穆《方舆胜览》无北方内容,该条只能出自《元胜览》:

衣冠文物。《郡志》:“本周初郑国也,桓公友始封此,子武公乃徙新郑,名号虽更而山川不殊。衣冠文物,俨然有古风烈。”

将相相望。吴咏《书华阴壮观碑》:“名将相笃生此邦,项背相望,棨戟盈门。”

《寰宇通志》所引文虽俱载《元胜览》,但是将两条缀合在一起,且只提取了前一条的关键内容作为大字。常理而言,缀合的结果应是“衣冠文物,将相相望”,如果仅提取第一条的关键词,完全不必再将第二条引文缀入注文中。故很可能是《元一统志》先缀合为“衣冠文物,俨有古风,将相笃生,项背相望”且省去原始出处,后被《寰宇通志》二次提取形成现在的文本状态。综合来看,《寰宇通志》应是转引两部《方舆胜览》。

(五)《元一统志》

通检《寰宇通志》,《元一统志》共有“元一统志”“大一统志”“一统志”“元志”“元某州志”5种称呼。《明一统志》因书名重复,故统一为“元志”和“元某州志”2种称呼。《寰宇通志》中共出现《元一统志》书名111处,其中84处在“形胜”或“风俗”或“城池”,27处在其他门类。《明一统志》中共出现104处,其中90处在“形胜”或“风俗”或“城池”,14处在其他门类。仅就门类分布看,两志中的《元一统志》多在“形胜”或“风俗”,而其他门类少,呈现出与前述4种书相反的面貌,这一现象提示两志很可能是直引《元一统志》。

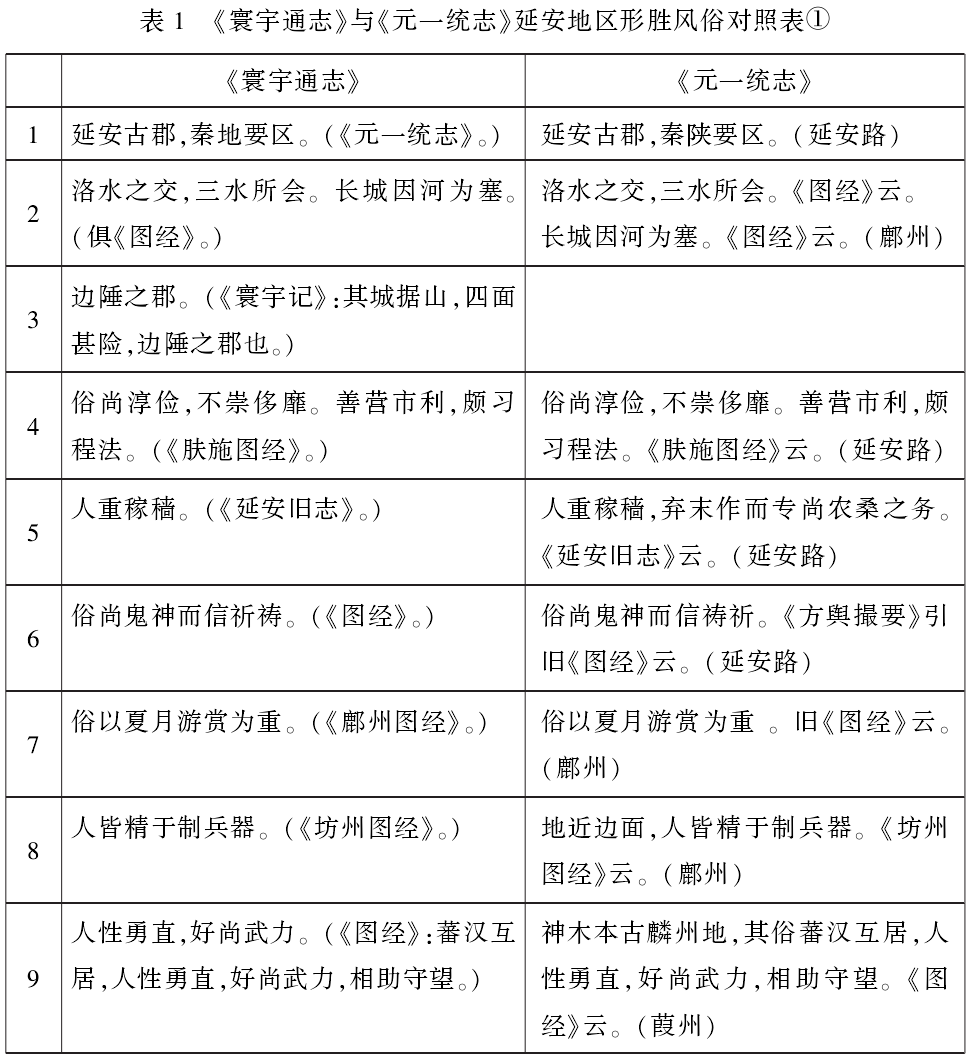

王剑英曾以《元一统志》中保存较完整的鄜州部分与《寰宇通志》的延安府对照,认为《寰宇通志》系删简《元一统志》而成,鄜州“风俗形势”的12条在《寰宇通志》中仅保留“人性勇直,好尚武力”1条。实际上,《寰宇通志》延安府“形胜”“风俗”共9条,其中引用《元一统志》鄜州“风俗形势”达4条,但有3条保留原始出处而未提及《元一统志》这一转引来源,还有4条也出自《元一统志》延安路部分。具体情况正可说明《寰宇通志》的引用规律。现列入表1以便说明:

据表1可知,《寰宇通志》与《元一统志》重合多达8条,仅第3条内容溢出现存《元一统志》外。但溢出内容在《寰宇记》中属绥州,元代为绥德州。而《元一统志》的绥德州部分今已佚,很可能《寰宇通志》也是从《元一统志》中抄出。不仅内容重合度高,《元一统志》所引的《鄜州图经》《肤施图经》等在明代也已经失传,《寰宇通志》纂修者不可能参考原书,该部分是在《元一统志》基础上增删无疑。另外,表1中也可见《寰宇通志》在“形胜”或“风俗”门中同样是保留原始出处而删去转引来源,引文无出处时才会注明直引来源。

但是,延安路属于北方地区,而赵万里认为,《元一统志》的南方部分多取材于《舆地纪胜》和宋元旧志。那么《寰宇通志》的南方部分与《元一统志》《舆地纪胜》究竟是何关系?

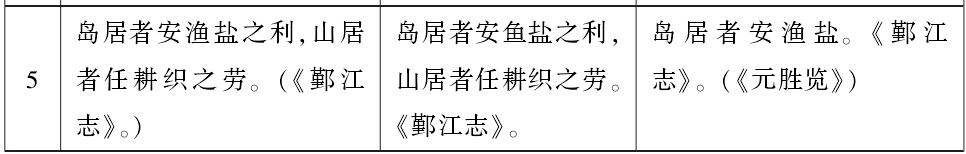

《永乐大典》卷七八九〇“汀”字册较多保留了《元一统志》中汀州路风俗形胜的内容,今本《舆地纪胜》汀州府的内容亦保存完整。因此,利用现存《永乐大典》,有助于进一步判断《寰宇通志》和《舆地纪胜》《元一统志》(也需考虑《元胜览》在《舆地纪胜》和《元一统志》之间可能的桥梁作用,故将《元胜览》与《元一统志》合为一栏,以括号附注)的引用关系。详见表2:

表2中的第2、3、4条内容均为《元一统志》的独见内容,可见《寰宇通志》南方部分也直引了《元一统志》无疑。另外2条内容虽见于《舆地纪胜》,但本表引用的《元一统志》是从《永乐大典》辑佚而来,《大典》自然不会重复抄录与《舆地纪胜》相同的内容。而《元胜览》恰好抄录了这2条内容,故《元一统志》很可能也据《舆地纪胜》抄入了。因此,汀州府的5条风俗形胜应均抄自《元一统志》,而未参考《舆地纪胜》。

综上所述,《寰宇通志》的引用规律有二:一是“形胜”“风俗”两门之外不注明出处,如果保留了出处,则说明是转引。二是转引时仅保留原始出处,不注转引出处。根据以上规律进行具体考察,可以判断《寰宇通志》采用了“层层转引”的纂修模式,在历代地理总志中仅直接引用《元一统志》而未参考其他前代地理总志。《寰宇通志》仅用两年多时间便可告成,当与这一纂修模式关系匪浅。

三、《寰宇通志》与文渊阁藏方志

除以《元一统志》为主要参考外,《寰宇通志》中还有大量取自各地方志的内容。以往研究认为这些方志基本是明初地方志。笔者认为,该认识还有待进一步具体化,其中关键在厘清《寰宇通志》与明文渊阁藏方志间的关系。

明代文渊阁的初始主要功能是藏书。永乐十九年(1421),明成祖命将南京文渊阁中的藏书各取一种运往北京,此后暂存在左顺门北廊,直到正统六年移贮文渊阁之东阁,并由杨士奇等人编订了《文渊阁书目》,书目中包含“旧志”“新志”两门,著录大量宋、元及明初方志。

景泰五年《寰宇通志》开始纂修,时距《文渊阁书目》编定不过13年,阁中方志应当大体完好,纂修者不应弃此不用。而且《寰宇通志》所使用的《元一统志》很可能就是文渊阁藏书。但是,文渊阁藏方志是否为《寰宇通志》直接史源,仍是一个需要确证的问题。鉴于文渊阁藏书在编写《永乐大典》时发挥了重要作用,清人全祖望便认为《永乐大典》“一切所引书,皆出文渊阁储藏本”,因此在文献记载外,还有必要将《寰宇通志》与现存《永乐大典》及明初方志比对以解决该问题。

从记载来看,《寰宇通志》的总裁官陈循是促成该志纂修的关键人物,其年谱称:

(景泰五年八月)中贵谕旨于公:“上欲有所述作。”公曰:“永乐十六、七年之间,太宗皇帝尝命遍采天下地理古今事物之详,以命儒臣编集,共为一书,以成当代之制。臣亦在纂修列,后未成书而止。必欲有所述作,莫如成此一书,实亦继述之一端也。”中贵以言,遂命进士分投四方,续采其未备者。

这段记载透露了两个信息:其一,陈循曾参与过永乐朝地理总志的纂修,修《寰宇通志》也是他极力促成;其二,永乐朝已“遍采天下地理古今事物之详”,景泰朝的采集只是在此基础上“续采其未备者”。永乐朝进呈的地志收藏于文渊阁,显然《寰宇通志》无法绕开文渊阁藏方志。

不仅如此,陈循本人也与文渊阁藏书渊源颇深,年谱记载:

(永乐十九年)三月,敕南京翰林院,凡文渊阁所贮古今一切书籍,自有一部至有百部以上,各取一部,亲送至京,余悉封识收贮如故。公如数取,共得百柜。中贵萧愚督操驾舟十艘分载,公与编修林誌、李贞、陈景著,庶吉士王翱等三十人护行,四月六日至京。书进,公等悉留京师。

陈循既然负责永乐十九年的藏书迁移事宜,迁移前势必需要清点统计藏书,并进行编目。而据刘仁考证,漫堂抄本《文渊阁书目》成书最早,反映的是正统六年前文渊阁的藏书状况。笔者则认为,漫堂抄本《文渊阁书目》很可能是陈循在迁移前编订的书目清单,这或是他动议纂修《寰宇通志》的独到优势。

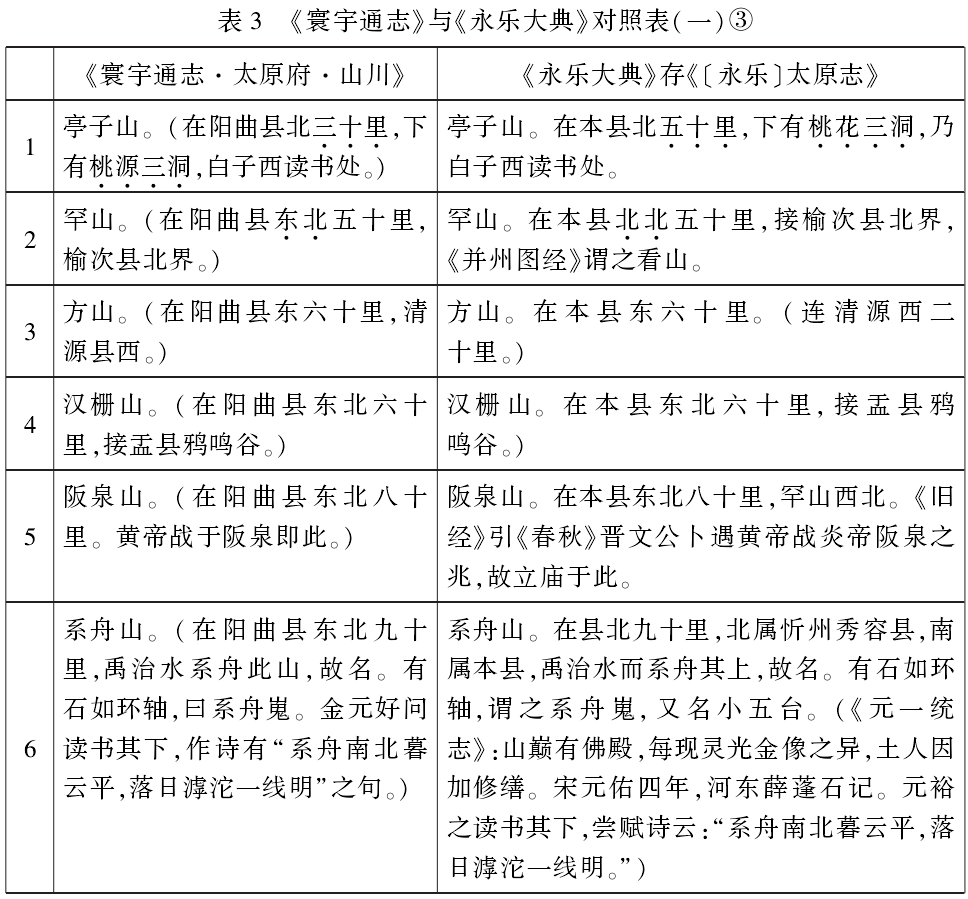

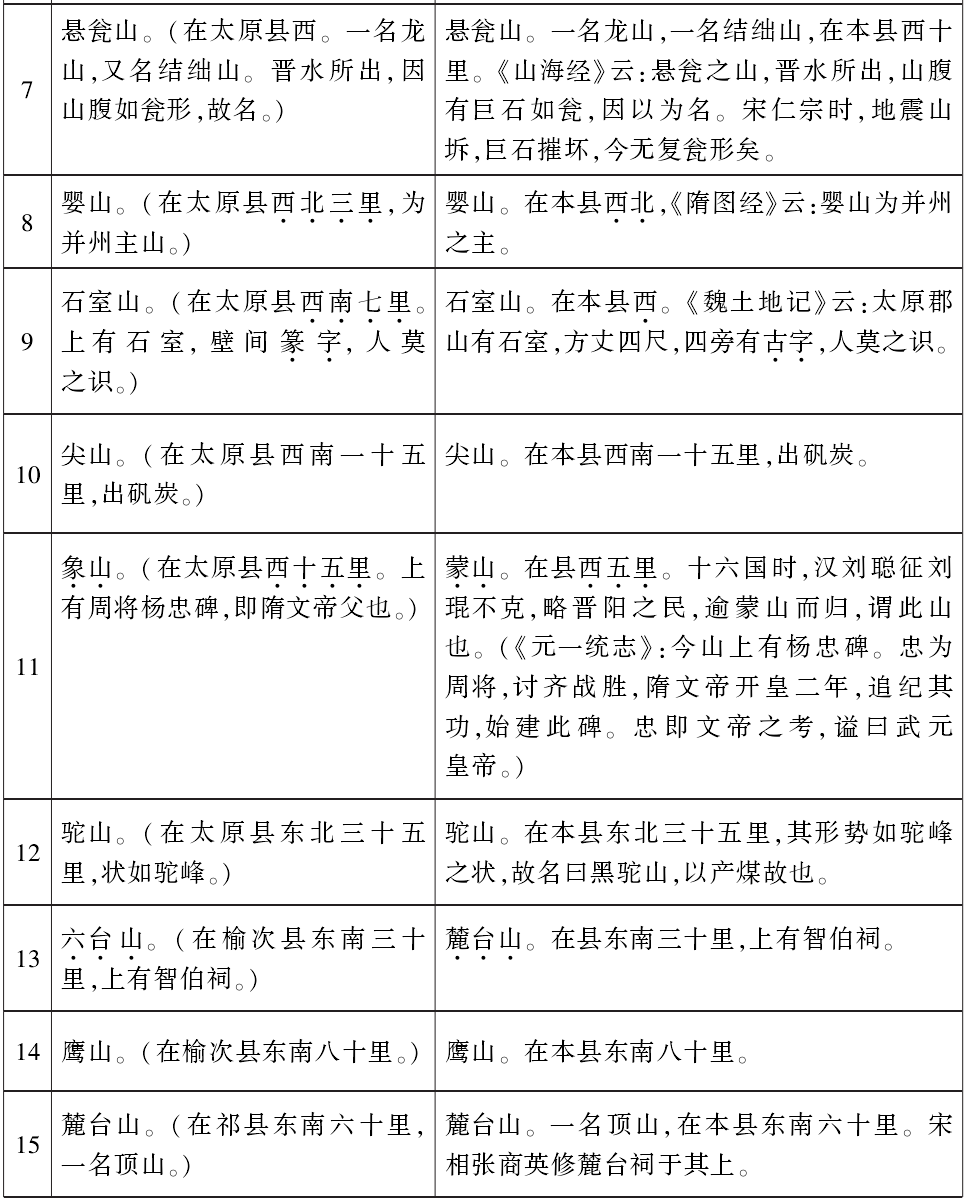

就以上记载来看,《寰宇通志》应与文渊阁藏方志间存在联系。但还应将《寰宇通志》与现存《永乐大典》及明初方志进行比对,以进一步确认其关联。现存《永乐大典》中,《太原志》保留最为完整,该志含有永乐元年的内容,可知修于永乐初,应即《文渊阁书目》中著录于“新志”的《太原府志》。现取《寰宇通志·太原府·山川》的前15条内容,发现均可在《永乐大典》卷五二〇二“原”字册中找到对应条目,且文字构成明显的同源关系。试列入表3以便说明:

以上15条中加着重号的文字是两书明显有歧异之处,而非仅仅缩写、删节或注明地名。今《〔永乐〕太原志》已不存,但其他尚存的明代太原方志,史源也应包括永乐旧志,结合这些史料分析歧异之处,均可以找到合理解释:

第1条“亭子山”,《寰宇通志》作“北三十里”“桃源三洞”,《大典》作“北五十里”“桃花三洞”。元好问《遗山集》中称:“近桃花之三洞,予此别业与白子西所居相近。”《〔成化〕山西通志》作“北五十里”“桃花三洞”。可知《寰宇通志》将“五”误为“三”,“桃花”误作“桃源”。

第2条“罕山”,《寰宇通志》作“东北五十里”,《大典》作“北北五十里”。显然是《大典》抄误,而《寰宇通志》不误。

第8条“婴山”,《寰宇通志》作“西北三里”,《大典》仅言“西北”。《〔嘉靖〕太原县志》亦作“西北三里”,疑为《大典》漏抄。

第9条“石室山”,《寰宇通志》作“西南七里”“壁间篆字”,《大典》作“本县西”“四旁有古字”。而《〔成化〕山西通志》作“西北七里”“壁间有古篆字”。《大典》脱漏里数记载,省“篆”字;而《寰宇通志》或误北为南,省“古”字。

第11条“象山”,《寰宇通志》作“象山”“西十五里”,《大典》作“蒙山”“西五里”。《〔成化〕山西通志》作“蒙山”“西五里”。《寰宇通志》或将“象”误为形近之“蒙”,并衍“十”字。

第13条“六台山”,《寰宇通志》作“六台山”,《大典》作“麓台山”。祁县亦有麓台山(见第15条),《寰宇通志》或因重名,而改“麓”为同音之“六”。

从以上文字歧异来看,《寰宇通志》与《永乐大典》互有正误,应是分别独立抄录了《〔永乐〕太原志》的内容。可以认为《寰宇通志》与《永乐大典》存在同源关系。

除集中出现的《〔永乐〕太原志》外,尚有许多零散条目可证《寰宇通志》与《永乐大典》有同源关系。因难以枚举,仅以表4举部分条目为例:

以上诸条在前代地志中并无记载,应是大典所引方志中独见的内容。各志书名也均见于《文渊阁书目》,证实《寰宇通志》与《永乐大典》共享相同史源,即文渊阁藏方志。

除《永乐大典》外,与现存明初方志比对,也可以找到《寰宇通志》的直接引用。如《〔洪武〕靖州志·形胜》:

按,靖州与蛮壤相犬牙,乃西南百蛮衿喉之地也。北接武陵,南亘长沙,山川险阻,自昔而然,为辰沅宝武之籓,辰沅宝武又靖之左右翼也。

该条被《寰宇通志》采纳:

山川险阻。(《靖州志》:汉牂牱、武溪之间,与蛮壤相犬牙,乃荆楚西南百蛮衿喉之地。北接武陵,东亘长沙,山川险阻,为辰沅宝武之藩篱,辰沅宝武为靖之左右翼。)

两段文字继承关系明显,《〔洪武〕靖州志》当即《文渊阁书目》“旧志”中著录的“《靖州志》二册”。“汉牂牱、武溪之间”一句,现存《〔洪武〕靖州志》为抄本,可能是流传中漏抄。长沙位于靖州东北,《寰宇通志》改“南亘长沙”为“东亘”,属合理订讹。

明代中期纂修的部分方志中,也保留有明初方志的内容,能与《寰宇通志》进行比对。如《〔嘉靖〕四川总志》的重庆府部分:

界泸渝之间。鼎山耸前,几江绕后。(俱《江津志》。)

东临赤水,西枕营山,北倚长岩,最为险固。青峦围其四畔,赤水绕乎东南。(俱《大足志》。)

风俗朴野,服食俭陋。(《南川簿尉厅记》。)

《寰宇通志》作:

界于泸渝之间。(《江津县志》。)

最为险固。(《大足县志》:东临赤水,西枕营山,北倚长岩,最为险固。)

服食俭陋。(《綦江簿尉厅记》。)

两者内容、出处均一致,表明史源可能相同,《文渊阁书目》也有“《重庆府并属县志》四册”的记载。且上引《〔嘉靖〕四川总志》中加点的文字均溢出了《寰宇通志》,这表明它的纂修者杨慎确实参考了原书,而非抄自《寰宇通志》。杨慎因其父杨廷和的关系,曾大量阅览文渊阁藏书,他对明初方志的使用或许暗示正德、嘉靖之际文渊阁旧藏方志仍然存世。

此外,为纂修《寰宇通志》,景泰五年曾诏遣进士前往各省补采事实,现存《〔景泰〕云南图经志书》正是为此而修。对比发现《寰宇通志》不用该志而是使用更早的《云南志》,如:

勤耕务实,敬释诵经。嚚讼好斗,蛮俗之常。城居偏僻,民尚质朴。水耕禾稼,火种荞菽,各得其宜。(俱《云南志》。)

《〔景泰〕云南图经志书》中并无这些内容,因此《寰宇通志》所引的《云南志》当成书更早,为文渊阁旧藏。可见,不宜高估景泰五年所征集或编修方志在《寰宇通志》中的比例和作用。

将《寰宇通志》与现存《永乐大典》及明初方志进行对比后,除证实《寰宇通志》大量使用文渊阁藏方志、与《永乐大典》共享相同史源外,还可见其在直引时虽进行了一定删简,但并未改窜原意,基本是照录原文。这一引书规律或可总结为“删而不改”。同时,根据《寰宇通志》与文渊阁藏方志的直接引用关系来看,有理由认为它从这些方志中转引了大量前代地理总志的内容,但并未查对原书,因此产生异文。因《永乐大典》与文渊阁藏方志均大量散佚,《寰宇通志》较为忠实直引文献的特性使其对辑佚和恢复宋元明初方志乃至《永乐大典》都有不可低估的价值。

四、余论

《寰宇通志》的史源及与文渊阁藏书的关系被厘清后,其文献价值也得以更清楚地呈现。笔者认为,除传统的史料价值之外,《寰宇通志》的文献价值大致体现在以下三个层面:

首先,《寰宇通志》具有重要的辑佚价值。早在上世纪六十年代,赵万里即以《寰宇通志》辑佚《元一统志》,近年来李成晴以《明一统志》辑佚唐宋诗文,成果颇多,《寰宇通志》与《明一统志》关系密切,同样有可以进一步着力研究的空间。但值得注意的是,根据本文所分析的引用规律,《寰宇通志》采用的是“层层转引”的纂修模式,其中的唐宋地理总志内容均为转引,直接来源实际是《元一统志》和各地方志。因多次转引,其文字面貌很可能与源文献已产生较大距离。例如《寰宇通志》的徽州府部分有“小桃源”一条:“小桃源。(《舆地纪胜》:在黟县,南唐许坚有诗。)”《明一统志》更将全诗录出:“小桃源。(《舆地纪胜》:在黟县,南唐许坚诗:‘黟县小桃源,烟霞百里间。地多灵草木,人尚古衣冠。市向晡时散,山经夜后寒。吏闲民讼简,秋菊露漙漙。’)”但《舆地纪胜》原文却作:“小桃源。(李白诗云:‘黟县小桃源,烟霞百里间。地多灵草木,人尚古衣冠。市向晡前散,山经夜后寒。’见《龙城志》。)”两志均称是许坚诗,《舆地纪胜》却称是李白诗。《明一统志》共有四联诗,《舆地纪胜》则只有三联。显然,两志的直接史源并非《舆地纪胜》,很可能是某部元明地志(或即《文渊阁书目》中的《徽州志》)。诗之末联究竟是确有依据还是元明地志编纂者妄加,则值得思考。这些佚文虽然颇具价值,但只能视为元明地志的内容,而不能视为《舆地纪胜》的佚文。鉴于古代地志多存在类似的“层层转引”情况,则利用地志进行辑佚工作时必须准确区分直引与转引,不能将之作为转引书的辑佚源文献。

有鉴于此,《寰宇通志》的辑佚价值主要体现在其直接引用的《元一统志》和文渊阁藏方志上。赵万里云:“此书(《元一统志》)存,则无数宋、金、元旧志俱随之而存,此书亡,则宋、金、元旧志亦随之而亡。”《寰宇通志》亦有类似价值:是书存,则它所征引的明文渊阁藏方志俱随之而存,基本上可以将《寰宇通志》的内容均视为《元一统志》和明文渊阁藏方志的内容(文字略有差异)。而且,由于《永乐大典》抄入的方志也来自文渊阁藏书,这就使《寰宇通志》与《永乐大典》共享相同史源,或许能够以此帮助《永乐大典》的复原工作。

第二,《寰宇通志》反映出元明地志的文本生成过程,并且保留了元人因避忌而改窜文本的痕迹。表面上看,两志纂修者不核查原书的行为颇为不当,顾炎武便讥《明一统志》“舛谬特甚”,“千载笑端”。余嘉锡虽为之辩白,指出《舆地纪胜》等书已有同样错误,但亦认为“失在不覆检原书耳”。总之,不核查原书被视为两志的疏失。但事实上,“不覆检原书”也不提供转引出处并非《寰宇通志》的“专利”,而是元代及明初地志编写的通例。金毓黻便考证出《元一统志》“初以为必引原书,及细考之,多自《舆地纪胜》转引”,“检《舆地纪胜》(卷八十五)乃知由转钞原文,不易一字而误,是则修书者未检原书之过也”,且有“引《九域志》而实出《寰宇记》者”。可见因转引不检原书而保留疏误是元明地志纂修工作的常情与实态。了解这一历史情景后,更值得关注的反而是元明志书在“层层转引”后产生的所谓“疏误”。这些文本差异因何而成?最早出现在层累转引的哪个环节?是否是某部书纂修时有意改动?这些问题均值得继续追问。

仍以《寰宇通志》为例,目前所发现的书中“舛谬”“疏误”基本都是继承自前代志书或音近、形近的抄误。其改动则多为方位、里数的合理订讹或更正地名、删简文字,未发现有意改窜内容的现象。据此可以认为《寰宇通志》相对于它所直接引用的元明地志而言是一部非常“可靠”的文献。因此,我们在分析层累转引造成的文本差异时,往往可通过《寰宇通志》追溯到更早的源头。例如前文所引大同府形胜:“北临广野。(《寰宇记》:自代北至云、朔等州,北临广野,封略之内,南北错居。)”《寰宇记》原文却作“北临绝塞之地,封略之内,杂虏所居,戎狄之心,鸟兽不若”云云,分析《寰宇通志》与《寰宇记》间的差异,可以看出改窜者的用意是抹掉贬抑少数民族的内容,这种做法不太可能出自明人之手,更像是元代修志者所为,与张佳找到的元人刊书中的讳阙案例非常类似。正因为《寰宇通志》没有核对《寰宇记》原文,而是忠实于转引文献的文本面貌,从而保留了元人因避忌改窜文本的痕迹。这一独特的文献价值值得元代历史研究者重视。

第三,《寰宇通志》还有连接史源学、目录学和书籍史的价值。因为《寰宇通志》在纂修中使用了大量文渊阁藏方志,故其引用的方志名称可以与《文渊阁书目》进行对照。以书目同具体史源相互印证,显示出文渊阁藏书在明初具有较强的实用价值,《文渊阁书目》以实用为导向的分类方式有其合理性。同时,文渊阁旧藏方志在明代中后期“消失”的问题,或许也可借由《寰宇通志》的纂修得到解答。王国维曾对这一问题解释为“古地志之亡,盖以当时既收为新志,以旧志为无用,别置他处”云云。目前来看,“别置他处”是接近历史真相的,不过原因并非“以旧志为无用”。《寰宇通志》的纂修地点在左顺门的史馆,文渊阁藏方志理应被搬运至该处,以供使用,这或许是“别置他处”的真实原因,书籍史上一大疑案亦得以解释,笔者对此另有专文探讨。

(本文原刊《文献》2024年第2期第33—55页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)