|

绍泰元年(555)九月,陈霸先袭杀王僧辩掌握南朝政权,随即引来北齐对建康的两次进攻。吕思勉概括南朝击退北齐后的时势曰:“国门之外,强敌虽除,然梁氏遗孽,尚思蠢动;又是处武夫专横,土豪割据,陈氏开创之艰难,实十倍于宋、齐、梁三朝而未有已也。”依吕氏之意,平定岭南的萧梁宗室萧勃和肃清大小土豪势力是陈平内乱的主要环节。笔者发现,陈平内乱的过程亦可视为从三吴核心区向边缘逐步拓展的动态过程,而其中获取江州地区的支持对于平定外围的岭南、湘、郢等地有着促进作用。江州地区是梁末大型酋豪势力崛起最为集中的区域,以往学者的研究多集矢于酋豪崛起原因和入陈后的地位变迁、社会影响。总体而言,这些研究更多重视酋豪群体与陈朝对立性而非兼容性的一面,但笔者发现,以周迪为首的江州地区酋豪在陈朝平定萧勃、王琳等割据势力的过程中扮演着重要角色。本文拟从侯安都“定南中诸郡”军事行动的目的分析入手,考察陈朝掌控南中诸郡对肃清内乱的促进作用,并对以周迪为首的酋豪群体的历史作用重新评估。

一、《陈纪》所见侯安都“定南中诸郡”史事考实与梁末南中的军事地位

《陈书·高祖纪上》载绍泰二年(556)七月“(高祖)遣侯安都镇上流,定南中诸郡。”“镇上流”说明侯安都镇于长江流经的寻阳郡。《陈书·樊毅传附弟猛传》:“(王)琳乘胜将略南中诸郡,遣(樊)猛与李孝钦等将兵攻豫章,进逼周迪,军败,为迪所执。”则《陈书》中的“南中诸郡”当指豫章及其以南的江州诸郡。

“定南中诸郡”一事仅见于《陈纪》,《陈书·侯安都传》《资治通鉴》和《南史》均未采用此语,因此,我们首先要辨析这条材料的真实度。我们看以下几则材料:

1.《陈书·侯安都传》载太平二年(557)二月平定萧勃之乱时“(侯安都)仍都督水军出豫章,助豫州刺史周文育讨萧勃。安都未至,文育已斩勃,并擒其将欧阳、傅泰等。”

2.《陈书·周文育传》记萧勃之乱中,周文育与萧勃党羽余孝顷、欧阳对峙时“官军船少”。

3.《陈书·高祖纪上》载绍泰二年六月“高祖表解南徐州以授侯安都。”

4.《陈书·高祖纪上》言平定萧勃为“高祖命周文育、侯安都率众讨平之。”

平定萧勃前,侯安都任南徐州刺史,但这并不意味他身处此州。作战时周文育军船少,但此战沿赣水展开,水兵为必需兵种,陈霸先本应做充分安排。陈霸先原定计划当为周、侯二将同至豫章,二者兵种互补,侯安都所率为水军,只是安都身至江州时,萧勃已被擒杀。萧勃在起兵同月便被平定,侯安都水军若从南徐州出发,短期内难至江州,故此前应已镇于江州。据臧励酥《补陈疆域志》和《中国行政区划通史》之考察,南中诸郡当具体包括豫章、鄱阳、临川、安成、巴山、豫宁、庐陵、南康八郡。

“定南中诸郡”时南中酋豪林立,最盛者有三,为临川郡周迪、以新吴县为中心活动于豫章郡的余孝顷和活动于巴山、豫章二郡的熊昙朗,但小型酋豪亦遍布南中。定南中前,王僧辩余党侯瑱任江州刺史,他在降陈前与余孝顷作战失利,“(侯)瑱既失根本,兵众皆溃,轻归豫章,豫章人拒之,乃趋湓城,投其将焦僧度。”则侯瑱无法立足南中之原因是“兵众皆溃”和“豫章人拒之”。《陈书·侯瑱传》:“京城陷,(侯)瑱与(萧)嗣退还合肥,仍随(萧)范徙镇湓城。俄而范及嗣皆卒,瑱领其众,依于豫章太守庄铁。”侯瑱军队源自萧范及其子萧嗣。萧范先后为雍州、南豫州刺史,侯景之乱后,为合州刺史,镇于合肥,合肥为东魏占据后,至寻阳依于寻阳王大心。萧范至湓城后“以晋熙为晋州,遣子嗣为刺史”,其后萧范、萧嗣分别卒于湓城、晋熙。观二人任职地点,其部众来源地很可能较为复杂,无法清晰判定,但至少可以确定,并非招募于南中。则侯瑱军队之主体亦非源自南中本土。由“豫章人”拒纳侯瑱及余孝顷在侯瑱居豫章前后均镇于豫章观之,“豫章人”当以支持余孝顷的南中酋豪为主。太平二年九月陈霸先禅代策书言豫章酋豪“缮甲完聚,多历岁时”,他们已有较强实力基础。那么,侯瑱由于部众源自外乡,在失去余孝顷等酋豪支持后,便无法立足南中。侯安都“定南中诸郡”的过程亦可视为与酋豪交涉并争取支持的过程。

接下来,我们考察梁末陈初南中诸郡之军事价值。这体现在两个方面,一是豫章具备突出的军事交通地位。南中诸郡由赣水及其支流连接起来,而豫章为赣水支流的汇集之所,由豫章北上入彭蠡湖的河道支脉众多,晋《太康地记》曰:“九江,刘歆以为湖汉九水入彭泽也。”“九江”指赣水及其八条支流即修水、缭水、余水、鄱水、旴水、浊水、牵水和庐水,其中四水直接汇入彭蠡湖,自西向东依次为修水、缭水、余水和鄱水,四水与赣江合称为五河,以五河为中心,其间山脉构成天然分水岭,形成相对独立的地理单元,但五河又成叶脉状自南向北汇于彭蠡,在相对独立下又联系密切。五河流经区域与南中酋豪的活动密切相关,“定南中诸郡”可视作朝廷与酋豪争夺五河的过程。如修水流域的豫宁在前代仅设县,而陈代设郡,便是朝廷在“定南中”过程中加强对修水、缭水酋豪控制的行政举措。

二是南中诸郡可为寻阳郡提供军粮。东晋南朝江州辖域不定,治所屡徙,但除东晋时期短暂治于南昌外,其余治所均在江水之滨,刘宋以后一直治于寻阳。这是由于军事和漕运方面的原因,寻阳性质为军镇,而豫章为江州经济最为发达之郡。东晋时江州刺史王凝之上言曰:“豫章郡居此州之半。”则其时豫章已是江州经济最发达地区。《宋书·州郡志》所记豫章之人口远较寻阳为多。豫章由于具备经济发达却又非政治中心的特性,在南朝前期便形成了以“豫章四姓”为代表的土豪阶层,在侯景之乱后又成为了酋豪活动集中的地区,如熊昙朗便出身于“豫章四姓”。就梁末情况而言,陈霸先由岭南北上勤王,于大宝二年(551)八月至豫章,居半年,次年正月方由豫章北上。居豫章期间,陈霸先尚有余粮供给驻军寻阳的王僧辩,“时西军乏食,高祖先贮军粮五十万石,至是分三十万以资之。”陈霸先沿赣水北上途经南中其他诸郡,对这些地区的粮储很可能有所吸纳,这侧面反映了以豫章为首的南中诸郡粮储充足。此外,史料中尚可见王僧辩军队依赖淮南新蔡酋豪鲁广达供给军粮的记录。那么,南中粮储之充足与寻阳粮储之匮乏形成了鲜明对比。

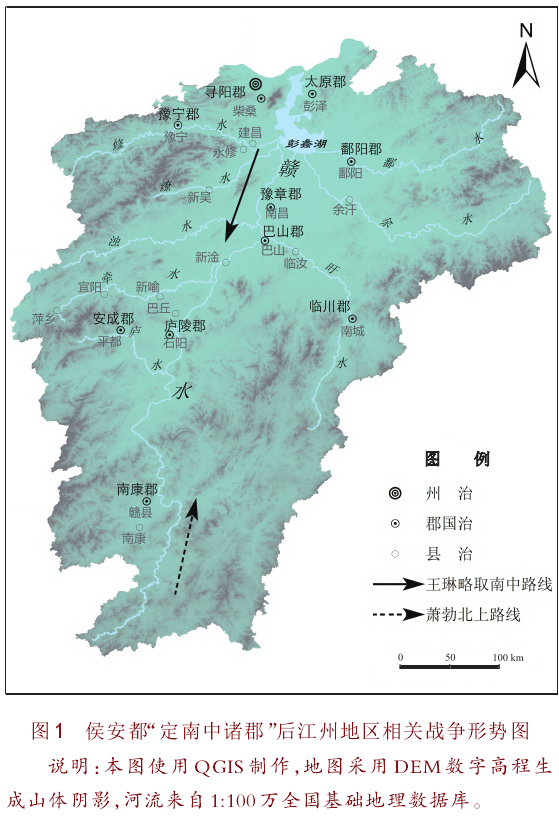

综上,侯安都“定南中诸郡”军事行动针对梁末崛起的南中酋豪。由于豫章具备控遏五河、联通湓城的交通地位,且江州州治所在的寻阳郡依赖于豫章等南中诸郡的粮食供应,故朝廷与酋豪争夺五河,并试图将其慑服,成为可控势力(见图1)。

二、压迫岭南:“定南中诸郡”对平定萧勃之乱之促进

太平二年二月,萧勃于岭南踰大庾岭沿赣水北上作乱,但起兵后不久便被击溃。笔者认为,平定萧勃之乱与“定南中诸郡”关联颇深。《陈书·周文育传》叙述是役过程甚为详细:

时新吴洞主余孝顷举兵应勃,遣其弟孝劢守郡城,自出豫章,据于石头。勃使其子孜将兵与孝顷相会,又遣其别将欧阳顿军苦竹滩,傅泰据墌口城,以拒官军。官军船少,孝顷有舴艋三百艘、舰百余乘在上牢,文育遣军主焦僧度、羊柬潜军袭之,悉取而归,仍于豫章立栅。时官军食尽,并欲退还,文育不许。乃使人间行遗周迪书,约为兄弟,并陈利害。迪得书甚喜,许馈粮饷。于是文育分遣老小乘故船舫,沿流俱下,烧豫章郡所立栅,伪退。孝顷望之,大喜,因不设备。文育由间道兼行,信宿达芊韶。芊韶上流则欧阳、萧勃,下流则傅泰、余孝顷,文育据其中间,筑城飨士,贼徒大骇。欧阳乃退入泥溪,作城自守。文育遣严威将军周铁武,与长史陆山才袭,擒之。于是盛陈兵甲,与乘舟而宴,以巡傅泰城下,因而攻泰,克之。萧勃在南康,闻之,众皆股栗,莫能自固。其将谭世远斩勃欲降,为人所害。世远军主夏侯明彻持勃首以降。

战役在赣水流域进行,萧勃先锋军队已至赣水下游,余孝顷据豫章之石头,欧阳顿军苦竹滩,傅泰据墌口城,但萧勃本人却顿军南康未曾北上,先锋与后军相距殊远,极易陷入各自为战、难以呼应的处境。萧勃之所以如此用兵,当以后勤因素来解释,即萧勃军队依赖于岭南供粮,而踰岭北上之路狭隘难行,需要萧勃坐镇后方接应。但萧勃的先锋军队亦将战线拉得过长,给予了周文育来到中游芊韶切断上下游军队、再各个击破之机会。周文育计划之困难在于“官军少船”和缺乏军粮。由于余孝顷占据豫章而周文育仅得寻阳,故官军之军粮远较叛军为匮,以至于文育军“并欲退还”。最终,周迪给予了官军军粮支持,亦为平定萧勃之关键。

观萧勃之前军,欧阳所据之苦竹滩和傅泰所据之墌口恰位于旴水汇入赣水处的南北两侧。旴水为周迪由临川入赣水之航道,故战前萧勃很可能已料到周迪向陈的政治立场,此举旨在防备前军陷入周迪和周文育的南北夹击中,但这又增加了军队被从中切断的风险。

因此,萧勃军事失败的表面原因为整体与先锋军队均战线过长,深层原因为缺乏近程军粮供给。以周迪为首的酋豪不为萧勃馈粮,故萧勃只能依赖岭南之供给,而周迪为官军馈粮,便在很大程度上决定了战果。《陈书·周文育传》言“(文育)乃使人间行遗周迪书,约为兄弟,并陈利害。迪得书甚喜,许馈粮饷”,但《陈书·周迪传》又言此前周迪“按甲保境,以观成败”,周文育所陈之利害关系周迪应早有考虑,文育所遗书信恐怕不是周迪改变立场的根本原因。笔者认为,侯安都镇湓城后当已有招募周迪的举措,周迪虽“按甲保境”,但立场已偏向于陈霸先,即“定南中诸郡”为平定萧勃之乱的根源。

“定南中诸郡”的成效还体现在提前压迫岭南,迫使萧勃仓猝起兵。吕思勉论曰:“萧勃乃一妄人,附从之者,亦皆土豪之流,出其境则无能为,未足惮也。”吕思勉恐怕对萧勃部属的政治立场失于考量,其认为附从萧勃者“皆土豪之流”,即岭南之土豪,但该群体恐怕并不服从于萧勃,萧勃在岭南的根基亦不稳固。这是由于岭南本为陈霸先崛起之处,萧勃无法在短期内得到岭南本土势力的坚定支持。

梁末陈霸先由岭南北上勤王期间“以王怀明为衡州刺史”,王怀明在承圣元年(552)六月为萧勃讨灭。显然,王怀明属陈霸先党,其虽被萧勃铲除,但亦可窥知萧勃任广州刺史后,岭南仍残存着陈霸先势力的影响,这使得萧勃在岭南的统治并不稳固,甚至一度想要放弃岭南入朝任职。《资治通鉴》承圣三年(554)五月“广州刺史曲江侯(萧)勃,自以非上所授,内不自安;上亦疑之。勃启求入朝。”其言萧勃之刺史“非上所授”不无疑问,因太清三年(549)七月元景仲死后,“高祖迎萧勃镇广州”,大宝元年(550)十二月“(梁元帝)以定州刺史萧勃为镇南将军、广州刺史。”由于时间不同,两条材料所记当非一事,则萧勃镇广州一年有余后,元帝对其刺史身份予以承认,即萧勃任广州刺史是合法的,然其仍“内不自安”,则合法授职和宗室身份都不能保障萧勃牢固占据广州。作为叛军主力的“先锋都督”欧阳,本非萧勃亲信,在威逼之下方委质于萧勃,且与陈霸先素有交好。萧勃败后欧阳父子克定岭南势如破竹,则欧阳氏在岭南影响力可见一斑,其非萧勃党,亦侧面反映萧勃根基不固。

北齐两次南侵建康之时,萧勃并未趁乱起兵,反在陈霸先政权根基已相对稳固的情况下选择北上,其起兵同月又有徐度入东关、至合肥烧北齐舟舰事,尽管此事未必与陈霸先平定萧勃存在必然联系,但此举使得北齐短期内无力南侵,在客观上对陈霸先用兵岭南起着推动作用。萧勃起兵时当二月,恰为岭南瘴疠方起之时,并不适宜军事活动,但叛军的军粮调集又依赖岭南。故陈霸先很可能对萧勃起兵早有预料,并在战局中一直占据主动。

综上,“定南中诸郡”对于平定萧勃之乱之助益体现在两个方面。一是官军在战役过程中取得周迪等酋豪的军粮支持,而萧勃军队只能依赖于岭南供粮,以致战线过长被从中击破。二是朝廷在萧勃于岭南根基未稳之时压迫岭南,迫使萧勃过早起兵以致失败。

三、军府上移:“定南中诸郡”与抵抗王琳之关系

平定萧勃后,陈朝面对的最大割据势力是王琳,他崛起于湘川,在江陵之祸后迅速夺取长江上游之郢、武、巴诸州,继而高举勤王旗号与陈霸先相抗,永定元年(557)十月沌口之役取得胜利后,王琳夺取湓城,与下游的建康政权形成分庭抗礼之势。王琳欲稳固占据江州,需图南中。于是,永定二年(558)五月,王琳出兵略取南中,而陈朝得以保全南中,与“定南中诸郡”关联颇深,以下展开论述。

笔者认为,陈霸先对沌口失利后的被动局面并未有充分预期。分居湓城、豫章的周炅和陆山才是战役前留镇江州的两位主将,但二人在王琳兵至后一降一逃,未作抵抗,说明留镇军队不多。平定萧勃后,周文育任都督江广衡交等州诸军事,其时江州已分出西江州、高州和吴州,州内辖郡很少,重镇唯有豫章,此举当为加强对豫章的控制。但在周文育西讨王琳后,陈霸先并未安排充足兵力留镇,为一大失策。限于庐山、彭蠡湖之阻隔,湓城和南中处在不同自然地理空间中,但王琳夺取豫章,便获取了略取南中的跳板,也使得陈廷随时可能失去对赣水流域的控制。

《陈书·周迪传》记王琳出兵南中过程:

(王)琳至湓城,新吴洞主余孝顷举兵应琳。琳以为南川诸郡可传檄而定,乃遣其将李孝钦、樊猛等南征粮饷。猛等与余孝顷相合,众且二万,来趋工塘,连八城以逼迪。迪使周敷率众顿临川故郡,截断江口,因出与战,大败之……

《通鉴·陈纪一》永定二年正月:

(王)琳乃遣轻车将军樊猛、平南将军李孝钦、平东将军刘广德将兵八千赴之,使孝顷总督三将,屯于临川故郡,征兵粮于迪,以观其所为。

按,王琳遣三将攻周迪,以征粮为旗号,目的当是试探周迪立场之向背,若招纳不果,则以武力使之屈服。因《通鉴》记樊猛等率八千军队,《陈书》无载,且刘广德不见于《陈书》,则《通鉴》当另有其他材料依据,故其言“以观其所为”亦有切实之史源。

此役王琳存在两项失误。一是他以余孝顷为主将,却对其缺乏有效制衡。周迪请降后樊猛等“欲受盟而还”,而余孝顷执意攻击,导致“(樊)猛等与孝顷不协”。余孝顷为何执意消灭周迪?笔者认为,由于鄱阳湖平原地形平坦、交通便捷,南中资源在酋豪内部进行分配,在土地、劳动力等资源总量有限的情况下,分配方式必然由酋豪间的相互联合与攻击来完成,这是酋豪间的天然矛盾。若消灭周迪,余孝顷便有独霸南川之机会,其依附王琳的目的是借助外力为己谋利。樊猛、李孝钦可视为王琳安置在孝顷身边的监军,但余孝顷违背王琳意图,导致樊猛等与之不协。

二是王琳对周迪的政治立场判断错误。王琳认为通过以兵临之的方式可轻易使周迪等酋豪屈服,便是低估了陈朝对南中的控制程度。永定三年(559)六月侯安都擒斩王琳部将常众爱之役中,常众爱逃至庐山后,“庐山民斩之”,庐山属寻阳郡,其时尚为王琳所控,但“庐山民”向陈反王,可见陈朝在江州根基之深。

王琳略取南中失败,导致了一系列连锁反应,很大程度上决定了王琳集团的失败。永定二年八月陈霸先遣大军征讨王琳,同时遣谢哲往王琳处谈判,结果是“谢哲反命,王琳请还镇湘川,诏追众军缓其伐。”事实上,王琳并未履行诺言返回湘州,但在军事压力下,他无法留镇湓城,将军府移至上游郢城。王琳军府上移的深层原因是,寻阳乏粮而南中粮储充裕,略取南中失利使得王琳失去了稳定的军粮来源,湓城无法继续作为军府驻扎重兵。湓城既不能居,王琳向下游扩张的兵锋便要放缓。

永定二年十月,“(余)孝顷子公颺、弟孝劢犹据旧栅,扇动南土,高祖复遣(周)文育及周迪、黄法氍等讨之。”“扇动南土”表明此时王琳尚可通过余孝劢对南中施加影响,故有陈廷遣周文育讨新吴旧栅之事。但此时豫章郡郡治南昌已在陈朝控制下,因此役“(周)文育遣吴明彻为水军,配周迪运粮,自率众军入象牙江,城于金口。”《读史方舆纪要》记豫章府南昌县府南八十里有象牙潭,“亦曰象牙江,即章江西曲水也……象牙江之下有金口,亦曰金溪口。”那么此役中,周文育军队从豫章郡治南昌出发,即南中之役后,陈朝重新控制了豫章郡部分土地。

永定三年六月“仪同侯安都败(常)众爱等于左里,获(王)琳从弟袭、主帅羊暕等三十余人。”此役过后,陈霸先彻底切断了湓城和豫章间的联系,使湓城成为一座孤城。此由二事可见。一是该年十一月陈文帝甫即位时,王琳大军东下至栅口,“(陈)详随吴明彻袭湓城,取(王)琳家口,不克,因入南湖,自鄱阳步道而归。”陈详时为宣城太守,其行军路线当为:由宣城郡治宛陵县向西,途径泾、石城二县,越鄱阳郡乐安岭后至湓城。陈军在湓城以南行进畅通,说明陈朝已控制了湓城和豫章之间的土地。

二是熊昙朗之命运。《陈书·周敷传》载熊昙朗在永定三年五月刺杀周文育后“据豫章”,但《陈书·熊昙朗传》曰:“(昙朗)尽执文育所部诸将,据新淦县,带江为城。王琳东下,世祖征南川兵,江州刺史周迪、高州刺史黄法氍欲沿流应赴,昙朗乃据城列舰断遏,迪等与法氍因帅南中兵筑城围之,绝其与琳信使。”该如何平衡二《传》所记熊昙朗居处之差异?这当从熊昙朗所面临的军事地理形势入手考虑。袭杀周文育后,熊的敌人主要有陈朝官兵和黄法氍、周迪两个部分,新淦城南的淦水可防御黄、周从巴山、临川发起的进攻,城北之赣水可抵御官兵。昙朗在新淦所经营的防御,不过谋求据城自保而已,并无在豫章发展之意图。但其后昙朗“据城列舰断遏”之城并非新淦,因由巴山、临川北上并不经过此县。那么,熊昙朗被击溃前当驻于豫章。笔者认为,熊昙朗先镇于新淦,后移镇豫章,其放弃新淦的原因,当因该城与郡治巴山县间交通便捷,驻军巴山县的黄法氍可以轻易发动攻击,新淦县南的淦水并不宽阔,无法作为坚固的天然屏障,而豫章近湓城,熊昙朗可寄希望于与王琳军队合势。但在周迪等围攻豫章的过程中,并无王琳军队来援昙朗,原因当是寻阳与豫章郡的联系被切断,王琳无力染指豫章,亦无力援助昙朗。因此,虽然熊昙朗在反陈后倒戈至王琳一方,但这并不意味着王琳可以重新控制豫章,仅能视作王琳对江州地区逐渐失控过程中的一个变奏。

王琳在永定二年将军府由湓城迁至郢城后,再无迁回之举。芜湖水战失败后,“(王)琳与其党潘纯陁等乘单舴艋冒阵走至湓城,犹欲收合离散,众无附者,乃与妻妾左右十余人入齐。”此前陈详攻击湓城失利,说明芜湖决战前王琳留镇湓城的兵力仍可观,但其归湓城后“众无附者”,说明芜湖失利直接导致失去根据地的王琳集团解体。故王琳割据后期,湓城虽仍为其占据,但已极不稳固,成为一座孤城。这也导致芜湖水战时,王琳无法以江州为中游枢纽进行转运粮草等军事活动,而“湓口米,荆、湘、郢三州之运所积也”,湓城不固使得后勤压力完全落于上游之郢州,故北周遣史宁围攻郢城是导致王琳失败的重要原因。湓城不固的根源在于王琳略取南中诸郡失败,这也是王琳集团失败之根源。

经过前文讨论,笔者论述了“定南中诸郡”与陈平内乱间的联系,而在其间,均活跃着周迪的身影。以往学界仅将周迪当作普通酋豪视之,但笔者认为周迪在陈朝建国史上起着重要作用,其命运在很大程度上也反映了陈朝对待酋豪的态度和策略,以下略作申说。

《陈书·周文育传》记永定三年五月周文育讨余孝劢之战曰:

豫章内史熊昙朗亦率军来会,众且万人。文育遣吴明彻为水军,配周迪运粮,自率众军入象牙江,城于金口……王琳遣将曹庆帅兵二千人以救孝劢,庆分遣主帅常众爱与文育相拒,自帅所领径攻周迪、吴明彻军。迪等败绩,文育退据金口。熊昙朗因其失利,谋害文育,以应众爱。文育监军孙白象颇知其事,劝令先之。文育曰:“不可,我旧兵少,客军多,若取昙朗,人人惊惧,亡立至矣,不如推心以抚之。”初,周迪之败也,弃船走,莫知所在,及得迪书,文育喜,赍示昙朗,昙朗害之于座。

周文育言“我旧兵少,客军多”,当指“众且万人”的军队基本都是熊昙朗的部曲,袭杀文育后昙朗随即“将兵万余人袭(周)敷”,可资旁证。“配周迪运粮”说明此战的军粮主要由临川郡供应。由此,我们可以发现此役的运行模式为熊昙朗出兵、周迪出粮,而周文育只是担任监军的角色。此案例清楚反映了陈朝对付酋豪的基本策略,即利用酋豪间的矛盾拉拢大部分,倚仗其实力打击小部分,酋豪间的互相攻击可使其实力内耗,又可节约兵力用于防备王琳、北齐等他途。南中主要酋豪中,黄法氍始终依附于陈朝,余孝顷始终与陈廷相抗,熊昙朗则叛伏不常,陈朝需要一位稳定依附于己的酋豪,在此背景下,周迪成为了陈朝实施此策略的工具。这是由于周迪为南中酋豪中势力最强者。熊昙朗、余孝顷移动不居,未能建立稳定的根据地,黄法氍所驻之巴山郡狭多山,实力远不如周迪。而周迪不仅稳固占据临川郡,且政治上有能力召集江州“八郡守宰结盟”,经济上“余郡乏绝者,皆仰以取给。”

陈朝在利用周迪的同时,亦对周迪势力的发展严加防范。这体现在两个方面。一是太平元年(556),朝廷“割江州四郡置高州”,以黄法氍为刺史,胡三省曰:“四郡,盖临川、安成、豫宁、巴山,以其地在南江之西,负山面水,据高临深,因名高州。”则周迪虽为江州刺史,却无统率法氍的权力,反而周迪所处之临川郡为高州之属郡,行政和军事上受制于法氍。二是周文育亦在平定萧勃后出任江州刺史,这与周迪授江州刺史同时,且文育又授都督江、广、衡、交等州诸军事。因此,周迪仅被陈朝赋予了行政权力而无军事权力,周文育对于周迪等酋豪有着监视和慑服的作用。

沌口之役后,陈朝对于周迪的两项制衡全部丧失。周文育兵败被俘,江州缺少总括南中诸郡的都督区,而其时周迪所召“八郡守宰”包括黄法氍所督之高州四郡,王琳略取南中诸郡时,选择攻击周迪而非黄法氍,说明周迪的军事实力要强于法氍,则黄法氍对周迪的制衡能力不宜高估。史言周迪其时“欲自据南川”虽不一定为实,但周迪确实获得了自据南川之机遇。《中国行政区划通史》梁陈时期江州都督区下考证曰:“梁陈之际,江州地区豪强割据,朝廷常假以刺史之号,而都督则另置……自梁太平元年至陈永定三年(559),周文育进抚岭表,乃都督江、广、衡、交四州诸军事。”此说似不确,因周文育永定元年十月没于王琳,三年五月方回归江州征余孝劢,其间陈朝在江州的军事建置产生空白。吕春盛言:“陈霸先创建陈朝的过程中,虽吸纳不少岭南、南川地区的土豪军,但为陈霸先建立功业的土豪酋帅,只有侯安都等数人而已。”他忽视了周迪对于陈朝建国所起的巨大作用,沌口之役后陈朝在江州地区的军事真空,使得“衡、广携贰”,此危机形势下,周迪政治立场忠于陈廷,保证了南中诸郡不被王琳所取,又以临川郡“西结三湘,南通五岭”的区位优势,起到制衡衡、广的作用。而在陈平内乱后,在南中极具军政号召力的周迪无法摆脱被诛除的命运。以周迪之结局观之,可以窥得陈朝初期酋豪群体命运之一隅。

四、结语

王仲荦曾言:“陈文帝即位时,江东政权的号令还是不出建康千里之外。”《中国行政区划通史》亦言永定元年陈霸先建国时:“湘州以东,扬州之南,含整个江州,几乎山头林立,朝令不行。因此陈氏建国之初,实际所辖不出江东千里之地。”陈朝建国之初号令不出建康(江东)千里之外为目前学界之共识。但通过本文的考察,笔者认为这种看法相对狭隘,绍泰二年七月的侯安都“定南中诸郡”,使得陈朝与周迪等南中酋豪建立了密切的合作关系,其后萧勃和王琳的军事行动即使波及江州地区,南中始终为陈朝相对稳固的地区,“定南中诸郡”对陈朝平定内乱、拓展疆域助益良多。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2023年第1期第151—158页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)