|

一、问题的提出

新见秦简“中县道”及相关记载,可补传世文献所缺,为重新认识秦代京畿行政体制提供新的空间。《岳麓秦简(肆)》整理者注曰:“中县:当指秦关中所辖之县道。从简文看,所谓‘中县道’或即指‘襄武、上雒、商、函谷关’所划定的地域。其中襄武在陇西,故中县道或包括陇西郡所辖的若干县道。据此,这里所说的‘关中’可能是指《三辅旧事》中所记的‘西以散关为界,东以函谷为界,二关之中谓之关中’的狭义的关中。”欧扬指出,“中县道”不涵盖“陇西县道”,其“中”非“关中”的简称,而是标识其由中央直辖,并不属于郡。邹水杰也主张,“陇西县道”未涵盖在“中县道”之内。高智敏认为,秦统一前夕,其疆域内已形成“中—郡”的分别,“中”即是“中县道”,指秦邦旧土未设郡的区域。这些解读均将“中县道”理解为一体化政区。

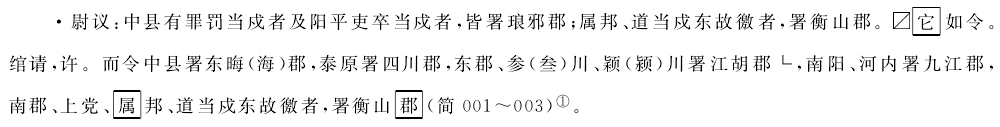

官”,并同郡相对应;简296“中县”与郡分列;尤其《岳麓秦简(柒)》所见“中县”作为罪犯的原居地与泰原、东郡、叁川、颍川等郡并举,同时又和罪犯的罚戍署地琅琊、东海等郡对应,进而说明“中县”应视为一种独立的郡级行政区。又如《岳麓秦简(伍)》记载:

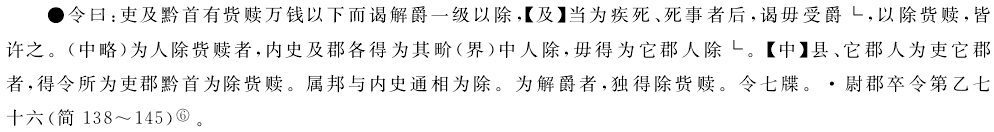

此“尉郡卒令第乙七十六”是对“谒解爵”而“除赀赎”作出的规定。其中“它郡”共出现3次,是相对于“某郡”外的其他郡区,实质上还是属于“郡”的范畴。故此令在具体适用的时候,提出三组区域:“内史—郡”“中县—郡”与“属邦—内史”。已有研究指出,秦代设有内史、属邦、郡三大郡级行政区。“中县”与郡、内史、属邦相应,同样可视为独立的郡级行政区。

由此出现两个问题:一是“中县道”的区分问题。既然“中县”可以作为一种独立的行政区,至少说明“中县道”并非一体化政区。“中县道”其实应断读为“中县、道”,分别为“中县”与“中道”。“中县”与“中道”的性质均需重新厘定。二是“中县道”与内史、属邦的关系问题。近年来,一些相关研究将“中县道”理解为由内史管辖。“中县道”既已分为“中县”与“中道”,这种理解是否正确?在内史、属邦、郡三大郡级行政区框架下,“中县”作为独立的郡级行政区,应属于其中哪种郡级行政区?相比而言,“中道”是否可视为一种独立的郡级行政区?属邦作为一种郡级行政区,统辖“道”这种行政区划,其与“中道”是什么关系?这些问题的探讨可厘清“中县道”与内史、属邦的关系,重新梳理两者的辖地,对秦统一后京畿行政体制问题提出新的认识。

二、“中县”和内史辖县

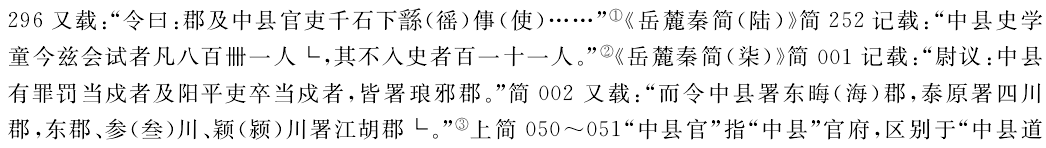

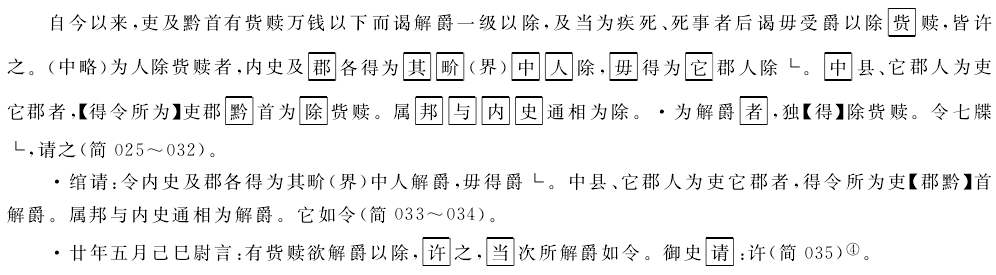

前引《岳麓秦简(伍)》简138~145所见,“中县”作为独立的郡级行政区,应置于内史、属邦、郡三大郡级行政区的框架下进行解读。通过对比“内史—郡”“中县—郡”与“属邦—内史”,可以发现“内史—郡”与“中县—郡”实际涵盖的区域范畴应是一致的,如下图所示:

图中所示,“内史”和“中县”的区域相同。相同区域为何前称“内史”,后言“中县”?这是由于内史称谓的特殊性所致。因为内史既是郡级行政区,又是郡级行政长官的称谓。“内史及郡各得为其畍(界)中人除”中的“内史”指郡级行政区,可以说内史辖区内“各得为其畍(界)中人除”。若“中县、它郡人为吏它郡者”改为“内史、它郡人为吏它郡者”,“内史”则会被误以为指行政长官。其中内史“为吏它郡者”可能被理解为内史一人“为吏它郡者”,此与令文规定不合。故以“中县”代替“内史”,同指内史行政管辖范围,符合令文原意。也就是说,“中县”实际是内史辖县。

学者主要依托睡虎地秦简、张家山汉简等考察秦内史的职掌时,就已提出内史掌治王畿(京师)属县。关于秦内史辖县的具体数量,除翟道尚有争议之外,其余均被认为是内史管辖县。这些内史辖县即秦简所见“中县”。

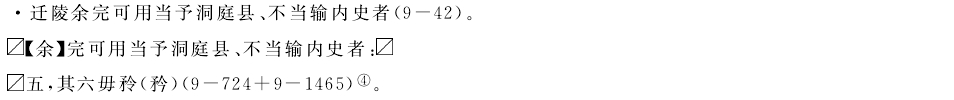

秦统一后,内史还是管辖京师属县,秦简相关记载可以提供更多证据。如岳麓秦简载:

简297~298“廿年”应是秦王政二十年(前227年)。如《岳麓秦简(肆)》“廿年后九月戊戌以来”(简044)、“廿五年五月戊戌以来”(简045)、“十四年七月辛丑以来”(简066)等,均是秦王政时期的法令延续到秦统一后继续使用的。该简“县以律论之”“县廷亦论”,可见此令中内史针对的对象是其属县。陈松长指出,简329~331“泰上皇时”即秦庄襄王时;“二年”即秦二世二年(前208年)。此令使用时间是从秦统一前的庄襄王时期到秦统一后的二世时期。其中内史“令县遣司寇入禾”,下令的对象还是“县”,并未提及“道”。上简117所载“内史言:请令县共园”,同样印证内史管辖县的体制。里耶秦简中一条记载更是直接说明了秦统一后内史只是管辖县:

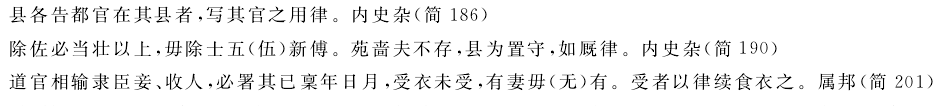

庭……下县,各以道次传,别书。”简9-713:“六月壬午朔戊戌,洞庭叚(假)守齮下县:听书从事。”简9-2076:“十月辛丑,南阳守衍下县:听书从事,以律令道次传,别书。”“下县”均是指郡级长官将文书下达属县。由于洞庭郡、南阳郡只管辖县,未设置道,因此只见两郡下达文书至县。又如南郡管辖县、道,睡虎地秦简《语书》明确记载“南郡守腾谓县、道啬夫”。这些情况同样证明:“内史下县”之内史只管辖县,不管辖道。

三、“中道”与“属邦道”

“中县”是一种独立的郡级行政区,说明“中县道”实际是“中县”与“中道”的统称。“中县”属秦京畿地区,“中道”的性质应与“中县”相似,也处于秦京畿区域,可以肯定其并非属地方郡统辖。秦属邦统辖“道”这种行政区划,已成学界共识。由此可以设想,“中道”可能是由属邦统辖,因其符合三个条件:一是秦统一后的属邦是辖有实土的郡级行政区;二是“属邦道”的出现,说明秦统一后的属邦只统辖“道”这种行政区划;三是“属邦道”与“中道”同在秦旧地,两者均与“中县”相对应。

关于第一个条件,已有研究关注到属邦的辖地问题。如郭永秉、广濑薰雄依据绍兴出土的“二年属邦守蓐戈”推测,秦代在绍兴及其附近地区有一段时间设置过属邦。实际上,某地出土“属邦”器,并不能证明此地设置过属邦。对此,史党社指出:“‘属邦’器遍布全国,例如山西南部(属邦矛)、燕下都(少府矛)、广州(十四年属邦戈)等地。这说明,‘臣邦’给秦提供了大量的兵员,除了戍守秦都和战略要地,还参与秦统一的战争。”相比而言,这一说法更有说服力。

另有研究指出,战国秦出现“蜀属邦”,“蜀属邦”源自“蜀邦”,最后演变为“蜀郡”。然“蜀属邦”未见直接史料,其文依托《华阳国志·蜀志》《史记》出现“蜀侯”“蜀国守”推测:“蜀国守”即是“蜀邦守”;其后据“属邦守”是属邦的长官,认为“蜀邦守”应是统领“蜀属邦”的长官。其实,“属邦守”中的“守”应作“试守”解释,并非属邦的实际长官,属邦本身既是机构名,又是长官名。此外,有学者认为“蜀属邦候”是“蜀属邦守”的属官之一,依据的史料是里耶秦简9-2287所载:“廿六年五月辛巳朔壬辰,酉阳齮敢告迁陵主:或诣男子它。辤(辞)曰:士五(伍),居新武陵軴上。往岁八月(击)反寇迁陵,属邦候显、候丞【不】智(知)名。”然而,其中“邦候”应指“迁陵邦侯”,如里耶秦简9-1874记载:“廿六年十一月甲申朔壬辰,迁陵邦候守建敢告迁陵主”。实际上,“属邦候显”中的“属”应作“隶属”解,是指男子它(它,人名)隶属于迁陵邦侯。也就是说,“蜀邦守”与属邦应无关联。

最近,邹水杰考察秦统一后属邦的性质,认为秦代属邦具有中央机构与地方机构的双重属性,不仅统辖道,还辖有县,主要在陇西地区辖有县、道,管辖界内蛮夷和秦人,直至秦始皇三十三年(前214年)西北扩境后,置陇西郡和北地郡,属邦失去管辖的县、道等,成为专门管理蛮夷降者事务的中央职官。此观点对重新考察属邦的辖地很有启发意义,然其对属邦失去辖地的认识仍需重新检讨。

首先,对于属邦在地方辖有“陇西县道”的观点,依托的证据是下则史料:

□□□罪而与郡县道及告子居陇西县道及郡县道者,皆毋得来之中县道官(简093)。

对于解读“告子居陇西县道及郡县道者”,厘清“陇西县道”与“郡县道”的关系是关键。邹文认为:“材料12(上简093)中与‘中县道’‘郡县道’相对的‘陇西县道’,显示襄武以西的陇西之地既未设郡,也未涵盖在‘中县道’之内,最合理的解释就是由属邦管辖。”此推断的前提是认为“中县道”由内史管辖,然后将“内史、属邦、郡”的三分区域与“中县道、陇西县道、郡县道”相对应,得出“陇西县道”由属邦管辖的观点。此推断的前提其实有误,前文已述,“中县道”并非内史所辖县道,内史只管辖“中县”。

同时,由岳麓秦简相关记载可见,“陇西县道及郡县道”的表述并不一定反映并列关系,还可反映包含关系:

简053~054“郡及襄武、上雒、商、函谷关外”和简366“郡及关外”均是一种包含关系。从简053~054的文意分析,襄武、上雒、商、函谷关内的区域或等同于“中县道”。如此“襄武、上雒、商、函谷关外”区域包含“郡”。简366“关外”应是“襄武、上雒、商、函谷关外”的省称,即“关外”包含“郡”。使用“郡及关外”的表述方式既有突显“郡”的重要地位之目的,也有通过“关外”这种没有边界的词语表示秦统一后的疆域无所不包的意思。《岳麓秦简(肆)》记载有一条更为相似表述的词组“缘故徼县及郡县”:

●尉卒律曰:缘故徼县及郡县黔(齿)〈首〉、县属而有所之,必谒于尉,尉听,可许者为期日(简132)。

“缘故徼县”指沿着“故徼”界线的县。“缘故徼县及郡县”也是表示一种包括关系,即“郡县”包括“缘故徼县”。之所以特别强调“缘故徼县”,应是因为其特殊的地理位置。如《岳麓秦简(肆)》记载:

“故徼县道”和“缘故徼县”的含义相似。如此强调“故徼县道各令,令守城邑害所”,也是因为“故徼县道”地处戍防西南夷、匈奴与后入秦的“新地”等关键地理位置,如“蜀故徼”针对西南夷,“河南故徼”针对匈奴,“东故徼”针对后入秦的“新地”等。岳麓秦简所见“戍故徼”[《岳麓秦简(肆)》简274、292、377,《岳麓秦简(伍)》简151]就与此密切相关。

“告”在简牍所见律令中一般指告诉、报案、控告或揭发等,“居”可能是居住或者以劳役而居作的意思。“告子”可能指被控告之子、被揭发者之子或者“自告”(自首)者之子,其或与《岳麓秦简(肆)》简013所载“子杀伤、殴詈、投(殳)杀父母,父母告子不孝及奴婢杀伤、殴、投(殳)杀主、主子父母”有关。

可以确定,“告子居陇西县道及郡县道者”是从“告子居”的角度看待“陇西县道”与“郡县道”的,有可能是“告子”情况发生地或者普遍发生地是在“陇西县道”,也可能是“陇西县道”地位特殊,因此立足“陇西县道”进而普遍规范所有“郡县道”。如此,“告子居陇西县道及郡县道者”的表述完全符合包含关系的逻辑。也就是说,上简093中“陇西县道”实际还是属于“郡县道”的范畴。此简只见“郡县道”与“中县道”的分界,并非反映“陇西县道”“郡县道”“中县道”的分界。由此说明属邦辖有“陇西县道”的推断其实并不成立。学界一般认为陇西置郡,时间是在秦昭王时期。若只是依据上简093中“陇西县道”与“郡县道”并列推测“陇西县道”未有置郡空间,显然不足以否定已有结论。

其次,秦始皇三十三年(前214年)之后,属邦是否失去了实土,不再是有辖区的专门的中央职官?此问题可再商榷。如前引《岳麓秦简(伍)》简138~145“尉郡卒令第乙七十六”规定“属邦与内史通相为除”,明确可见属邦是有实土、有区界的郡级行政区。此令是什么时间形成,适用时限是否止于秦始皇三十三年(前214年)?对此问题,新刊《岳麓秦简(柒)》可提供一些线索:

以上均是关于“有赀赎欲解爵以除”的规定,相比前引《岳麓秦简(伍)》简138~145“尉郡卒令第乙七十六”而言,《岳麓秦简(柒)》简025~035应处于令文比较原始的形态。对此,周海锋指出:“一般而言,‘自今以来’或‘自……以来’可视为令文的比较原始形态,而以‘令曰’起首的令条是最后的标准的形态。”从形成时间上看,《岳麓秦简(柒)》简035的形成时间稍早,其中“廿年”应指秦王政二十年(前227年)。相比令文的最后标准形态《岳麓秦简(伍)》简138~145“尉郡卒令第乙七十六”,简025~032的文字表述基本相同,简033~034的文字表述稍有不同,说明简025~032的形成时间晚于简033~034。简033~034中的“绾”有可能是《秦始皇本纪》所载二十六年(前221年)至二十八年(前219年)的丞相王绾,即此令条形成的时间是在秦始皇二十六(前221年)至二十八年(前219年)间。由此可见,简025~032的形成时间更晚。

并且,《岳麓秦简(伍)》简138~145令文编号“尉郡卒令第乙七十六”,是经过统一整理的令文,整理时间又晚于形成时间。作为至少晚于秦始皇二十六(前221年)或二十八年(前219年)且经过统一整理的令文,其适用时间应不太可能只限于秦始皇三十三年(前214年)。陈松长指出:“岳麓秦简的时代下限不是秦始皇三十五年,而应该是秦二世三年。”“尉郡卒令第乙七十六”没有明确提到适用时限,应该同此岳麓秦简的时代下限。由此说明,秦代属邦在秦始皇三十三年(前214年)之后依然是辖有实土的郡级行政区。

关于第二个条件,依据新出《岳麓秦简(柒)》的记载,秦代属邦依然统辖“道”这种行政区划:

其中“绾”应与上文《岳麓秦简(柒)》简033~034中的“绾”一样,都是丞相王绾,说明此令文的形成时间至少是秦始皇二十六年(前221年)。上简001~003原释文将“属邦道”断读为“属邦、道”,其实改读为“属邦道”应更符合简文原意。属邦作为郡级行政区,本身管辖“道”,连读为“属邦道”体现属邦与“道”的隶属关系。相似的用法还有里耶秦简所见“洞庭县”:

另外,上简001“中县有罪罚当戍者及阳平吏卒当戍者,皆署琅邪郡;属邦道当戍东故徼者,署衡山郡”可见“属邦道”与“中县”相对应;其后简文“南郡、上党、属邦道当戍东故徼者,署衡山郡”可见“属邦道”与南郡、上党并举。“中县”、南郡、上党均是确定的郡级行政区,可以印证“属邦道”也应视为一个确定的郡级行政区,应当连读。

如若“属邦道”断读为“属邦、道”,“道”单独列出来,或被误解为“郡县道”之“道”,如此扩大化的“道”不可能对应到确定的“署衡山郡”。只有“属邦道”一体,作为一个确定的郡级行政区,才能如“中县”、南郡、上党等一样,对应到“署衡山郡”。“属邦道”作为一个确定的郡级行政区,即是属邦统辖的区域。

关于第三个条件,晏昌贵指出,上引《岳麓秦简(柒)》简001~003的内容是讲某郡之人有罪被罚迁往外郡当戍,罚戍罪犯的原居地是秦郡中的“旧郡”,罚戍署地四川郡、江湖郡、九江郡、衡山郡则是秦新占领的“荆新地”。从简001“皆署琅邪郡”可见,罚戍署地不限于“荆新地”,还包括其他“新地”,如琅琊郡。相对罚戍署地属于“新地”而言,原居地“属邦道”属于秦旧地。

“属邦”统辖的“道”是否包括秦旧地“郡县道”之“道”?答案是否定的。如《岳麓秦简(柒)》简001~003所见,“南郡”等辖有“道”,并与“属邦道”分立,说明属邦并不统辖属于秦旧地“郡县道”之“道”。除南郡外,陇西、北地、蜀、巴等郡均辖有道,同样不归属邦统辖。排除“郡县道”之“道”,秦旧地可以归“属邦”统辖的“道”只有“中县道”之“中道”。

综上可见,秦统一后的属邦作为郡级行政区,统辖“道”这种行政区划,在秦律令中又称之为“属邦道”。“中道”和“属邦道”同属秦旧地,都和“中县”相对应,皆非“郡县道”之“道”。由此,唯一的可能就是属邦统辖的“属邦道”即是“中道”。

四、“中县”“中道”之区分和秦代京畿行政体制

通过辨析新见“中县”与“中县道”,可对秦代京畿行政体制有更具体的认识:作为秦代京畿的“中县道”实际分为“中县”与“中道”两种相对独立的行政区,分别由内史与属邦统辖。这种双重管辖的行政体制可能是秦统一前王畿行政体制的延续。

我们再检讨睡虎地秦简《内史杂》与《属邦律》可见,秦统一前王畿地区分属内史与属邦统辖:

上简186与简190可见,秦统一前内史统辖王畿境内“县”这种行政区划,这已是学界的共识。秦王畿境内是否存在“道”这种行政区划?过去对此少有关注。岳麓秦简“中县道”的出现,可以确定秦王畿境内“道”的存在。上简201所见属邦统辖的“道”必然包括王畿境内的“道”,反映出秦统一前王畿境内已经出现内史辖县和属邦辖“道”的格局。

过去,学界主要依托《汉书·百官公卿表》、睡虎地秦简、张家山汉简等有关记载,基于“汉承秦制”的逻辑,认为汉初京畿行政体制继承自秦,形成秦代内史统领京畿的一元行政体制的认识。这种认识影响到对岳麓秦简新见“中县道”的解读,从而认为“中县道”同样由内史统辖,却未注意到“中县”与“中道”的分别。

首先,秦汉京畿地区的行政体制不同,秦代京畿地区称之为“中县道”,分为“中县”与“中道”两种行政区;汉代京畿已经实行区域一体化,称之为“中”。张家山汉简《二年律令》记载:

上简214~215“郡关其守,中关内史”之“守”指郡守,“中”指京师。可见汉初全国形成“中(京师)—郡”格局,又可称之为“内史—诸郡”格局。此即《汉书·百官公卿表》所载内史“掌治京师”,郡守“掌治其郡”。简506~507与简509“内史、郡守”并称的情况可进一步证明之。

同时,“中(京师)—郡”格局的形成说明汉初京畿区域一体化的确立,直到内史分为左、右,后又分成“三辅”,汉代京畿地区的行政体制逐渐分化。相比而言,秦代“中—郡”格局实指“中县道—郡县道”格局,分别由“内史、属邦、郡”三大郡级行政区组成,不同于汉初。

其次,从内史与郡守的情况对比分析,《汉书·百官公卿表》所载内史“掌治京师”并非指向秦内史,其实是对汉代内史而言的。如《汉书·百官公卿表》记内史曰:“内史,周官,秦因之,掌治京师。”其后记郡守曰:“郡守,秦官,掌治其郡,秩二千石。”从句子的逻辑结构上看,“周官,秦因之”与“秦官”只是说明内史与郡守的渊源,同“掌治京师”与“掌治其郡”之间没有逻辑联系。“掌治京师”与“掌治其郡”是直接表示内史与郡守在汉代时期的职能,不可能表示周、秦时期的职能。

已有研究指出,战国秦郡经历过从军区演变为地方政府的过程,郡守最早拥有的权力是军事权,至秦王政即位初期之后才掌有司法权,直到统一六国前夕,秦国方发展出郡下辖县的地方行政制度;秦统一后郡守、尉、监三者均是郡的长官,互相牵制,无人能够专断郡内事务。相比而言,汉代郡守职无不总,是为一元首性地方长官。可见秦时期郡守的职能不同于汉代,并不能独自“掌治其郡”,实际“掌治其郡”的是汉代郡守。同理可推,秦时期内史也不同于汉代,“掌治京师”者当指汉代内史。

最后,秦代属邦与西汉属国、典属国不同。秦代属邦并未转变为专门的中央职官,其作为郡级行政机构的属性依然存在,统辖京畿地区的“道”这种行政区划。西汉属国置于边郡,直接由属国都尉统领。西汉典属国是中央职官,对于其是否管辖属国,学界存在争议。可以确定的是,西汉典属国并不统辖“道”这种行政区划。秦代属邦演变成为西汉典属国之后,失去了本来统辖的“道”。因此,秦代内史和属邦分别统辖“中县”与“中道”的格局,至西汉则演变为独由内史“掌治京师”。

不过,岳麓秦简所见秦代京畿地区“中县道”具有一定程度的区域一体化倾向。秦律令中“中县道”往往作为一种统称与“郡县道”相对而言,如前揭简093、简053~054、简366等的记载。尤其前文简138~145所载“属邦与内史通相为除”,或更反映秦代京畿地区的一体化倾向。“属邦与内史通相为除”是否因属邦所管辖的“陇西县道”与内史辖地相邻,便利行政之故?若属邦与内史辖地相邻、行政便利,为何郡与邻郡之间两地相邻却不能“通相为除”?由此说明“属邦与内史通相为除”并非缘于两地相邻,应是两者辖地统称为“中县道”之故。

从前引简138~145所见“谒解爵”而“除赀赎”的地理分区来看,简文说道:“为人除赀赎者,内史及郡各得为其畍(界)中人除,毋得为它郡人除。中县、它郡人为吏它郡者,得令所为吏郡黔首为除赀赎。”可见“谒解爵”而“除赀赎”是以郡级行政区进行划分的,解除人与被解除人必须在相同的郡级行政分区方可达到规定条件。属邦与内史均是独立的郡级行政分区,按照前述一般规定则不能“通相为除”。然而特别规定“通相为除”,正是体现了“中县道”区域一体化倾向的特征。若非秦朝短祚而亡,“中县道”区域一体化转型或可完成,即演变成为汉初时期京畿地区由内史统辖的一体化行政体制。

五、结语

秦代设有内史、属邦、郡三大郡级行政区,秦简“中县道”作为秦代的京畿行政区,应置于此三大郡区的框架下进行解读。“中县道”并非一体化政区,应断读为“中县、道”,分别指“中县”与“中道”。“中县”在行政和法律意义上可以独立,是一种独立的郡级行政区。岳麓秦简所见“中县”与内史辖区相同,实为内史辖县。由于内史只管辖县,并不管辖道,“中道”并不由内史统辖。

秦统一后,属邦依然是辖有实土的郡级行政区。新出《岳麓秦简(柒)》所见“属邦、道”,应连读为“属邦道”,作为罚戍罪犯的原居地,与“中县”、南郡、上党等郡区相应,当为一种确定的郡级行政区,实由属邦统辖。“属邦道”与“中道”均处于秦旧地,与“中县”相对应,又非属“郡县道”之“道”。可以确定,“中道”即是属邦统辖的“属邦道”。

秦代京畿地区“中县道”实行内史与属邦双重管辖的行政体制,可能是秦统一前王畿行政体制的延续。秦统一前王畿境内已经出现内史辖县和属邦辖“道”的格局。秦统一后京畿继而分化为“中县”与“中道”两种行政区,与汉初内史统领京畿的一元行政体制不同。汉初全国形成“内史—诸郡”格局,即内史“掌治京师”,郡守“掌治其郡”。秦代“中(中县道)—郡(郡县道)”格局与汉初不同,是分别由“内史、属邦、郡”三大郡级行政区组成的。

秦代京畿的双重管辖体制或与秦旧邦故土管理体制上的保守性有关。秦统一后,一方面力图通过构建“中—郡”格局整合京畿与地方行政区划;另一方面,可能受到旧邦故土管理体制的影响,京畿行政体制改革并不彻底。不过,由秦律令所反映的“中县道”一体化倾向可见,秦代京畿行政体制仍在调整之中。若非秦短祚而亡,内史与属邦双重管辖“中县道”的状况可能会随着制度的完善而消失。

(本文原刊《史学月刊》2024年第1期第5—14页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)