|

川西北地区地理形势复杂、族群成分丰富、社会形态多元,是检视中国历代王朝边区治理能力的重要场域。明朝在川西北施行的诸种政策,是地方社会秩序得以重整的核心要素,是区域“华夏化”程度不断提升的重要动因。关于明朝川西北地区的地缘政治格局及国家治理机制,前贤一方面关注国家边略方针和军防体系建设,另一方面则多从族群关系层面展开,考察历史时期不同民族间的交往交流交融。然就前者言,既有研究多将考察重心放在15世纪中后期以降的川西北地区,而对明代前期王朝势力“落地”边关的方式,尤其是不断调整治边方略的动态过程关注不够,更较少关注元朝后期川西北地方军政局势在明初的承继与变容。就后者论,既有研究主要仰赖官方文献剖析区域的多民族互动,而较少采录由本地视角出发的民间文献,亦对边地民众的历史能动性强调不足。以此,本文将稀见民间家谱文献与传世史籍并置,在深入剖析明初国家的边地施政逻辑的同时,展现地方社会对动荡地缘政治的灵活应对。本文在王朝国家力量向边地社会延伸的语境下,关注川西北地区权力格局的历时性演进,并将明代前期视作国家治理模式在川西北从探索到塑型的重要历史时段,而土官政治和边防机制,则是理解此一结构化过程的关键视角。

一、元代以来川西北地区的政治生态

本文所论之明代的川西北地区,约略等同于岷江上游、涪江上游高山峡谷地带,在明时主要为松潘卫、茂州卫及下辖千户所,以及平武土官所辖地区组成,而与今日阿坝藏族羌族自治州东南一线的松潘、茂县、汶川部分地区及绵阳市的北川、平武部分地区大体重叠。该地区为青藏高原、蜀中平原及陇右山地交接叠合地带,海拔高峻、气候垂直性变化明显,因之物产不丰、交通不便。川西北地区此一富有特色的地貌形态及地理区位,使其成为安介生定义的典型“界域”,并以自然地理与民族分布的过渡性与交叉性为显著特点。

据周伟洲研究可知,汉唐之间的川西北一方面凭区位条件与中原内地频密交通,另一方面亦自成一体,与周边地区进行若即若离的政治互动。及至元朝,川西北地区羁縻属性依旧明显,仅接受中原王朝间接统治,方志中即言“松潘建置自明始,明以前羁縻之而已”,茂州则“自宋迄元,皆为羌人所据。不置州县者几二百年”。今茂县叠溪镇较场小学内存有元代题刻一方,内文为“大元开国忠顺公玄孙刘上万户文起引兵至此。至元癸巳七月廿七日记”,可用以推断元代川西北的国家统治实态。所谓“大元开国忠顺公”者,实为曾在蒙古灭金过程中扮演重要角色的刘伯林。刘伯林之子刘黑马声名颇盛,为太宗时代所封“汉军四大万户”之一。题刻中所论“刘文起”,为刘黑马长子刘元振之孙。刘黑马为蒙元攻宋主将,在川陕一带势力颇大,三个儿子元振、元礼、元济亦在四川一带担任要职。刘元振长子刘纬,为“四川西道宣慰使”,长孙即刘文起,“受明威将军,河东陕西等路万户,佩三明珠金虎符”。由此可见,刘氏家族四代经营川陕,而刘文起于至元三十年(1293)领兵赴叠溪,则是题刻中应有之意。此番军事行动,亦当为镇服地区番羌势力。那么这是否意味着元廷于川西北的统御已达完备?笔者以为并不尽然。在刘文起领兵赴叠溪的十余年后,即元武宗至大二年(1309),宣政院臣言:

“武靖王搠思班与朵思麻宣慰司言:‘松潘叠宕威茂州等处安抚司管内,西番、秃鲁卜、降胡、汉民四种人杂处……皆数百年负固顽犷之人……未降者尚十余万。宣抚司官皆他郡人,不知蛮夷事宜,才至成都灌州,畏惧即返,何以抚治。宜改安抚司为宣抚司,迁治茂州,徙松州军千人镇遏,为便。’臣等议,宜从其言。”诏改松潘叠宕威茂州安抚司为宣抚司,迁治茂州汶川县。

从统治实态层面言,及至14世纪初,川西北地方社会仍然遍布十余万“数百年负固顽犷之人”,而元廷遣官甚至不愿意离开灌州(今都江堰)进入川西北,折射出元朝在川西北地区势力仍较薄弱,地方管控形式大于内容。从统治效能层面言,至元二十年(1283)以前,元廷已在川西北设立威、茂二州安抚司,但又在至元二十年时将诸多安抚司合并。至迟到至大二年,则重新将川西北地区整合于松潘叠宕威茂州等处安抚司管辖之下,并以松州为治所,而至大二年以后,又将治所移至汶川。三十年间,川西北地区行政区划的范围、治所反复调整,个中缘由当是王朝国家的边地统治有欠稳定。从统治结果层面言,元廷将川西北地区由安抚司升格为宣抚司,表面上凸显了王朝国家深化区域统治的意图;但将镇服地方的军事力量由松潘南调至茂汶一带,则暗示了元廷的实际态度,即将统治重心撤至距离蜀中平原较近的地区——从宣抚司辖下静州、陇木头、岳希蓬三军民千户所的地理位置判断,14世纪初,元廷能够加以震慑的区域主要是茂州以南地带,至于茂州以北至松潘一线,仅能保持羁縻统治。

意大利藏学家毕达克(Luciano Petech)曾考察元朝对川西北的管控特质,并认为元廷对崇山延绵、人口稀少的川西北的战略兴趣仅仅停留在控制交通干线,以便节制卫藏。元朝虽然在川西北既有权力网络的基础上设置了大小散布的行政机构,但实际成效未尽如人意。面对史籍中语焉不详,甚至自相矛盾的记载,毕达克认为这反映了元廷对川西北的间接控制有欠稳定,导致边区政策及地方行政系统需要不断被调整。同时,区域社会接连不断的叛乱也从侧面反映了地方首领与元廷争夺地方话语权的意图。在这个意义上,叠溪镇较场小学至元三十年的题刻或亦应该理解为元廷在川西北松散统治的表征。

二、明初国家力量在川西北边地的延伸

川西北地区错综复杂的地缘政治结构,亦是明初以降边疆治理实践中所需要应对的难题。对于明廷而言,如何处理区域内的大小土酋政权、如何重估地方的战略定位、如何以高效经济的方式控驭边区,都是新生政权需要不断实践、调试,甚至妥协才能寻得平衡的政治考验。

洪武四至七年为明廷与川西北地方社会互动的第一阶段,以明廷与土官合作,逐步控御地方为主要特征。洪武四年(1371),面对明朝军队进据川渝的局面,川西北政治人物审时度势,主动向明廷臣服。典型者即龙州(今平武县)薛氏土官。当年九月,明昇所封叙南宣抚使“与守青川土官薛文胜俱降,请输粮饷……至是俱置千户所,以千户何鼎守叙南,副千户朱铭守青川”。薛氏此一投诚举动为地方尚处观望状态的豪酋作出表率——洪武十七年(1384)明廷向薛文胜颁赐铁劵,内中有言:“洪武初,朕命将西征,所在虽有降者,不见旌旗,则未肯附。独尔文胜,心悦诚服……首先率众归附……蜀境安民,得非识务者乎?”可见朱元璋颇为认可薛文胜带头归附的举动。

龙州薛氏土官在明代川西北的政治网络中扮演了重要角色,而薛氏族人于康熙年间纂成的《三凤堂薛氏宗谱》,则是体察明初薛氏土官政治逻辑的关键史料。由宗谱可知,元时薛氏土官得封龙州知州,薛文胜则于至正十一年(1351)袭爵并升元帅府元帅,后改授龙州宣慰司宣慰使。明玉珍据蜀的大夏天统四年(1366),亦诏授薛文胜信武将军、管军元帅职务。由此可见薛氏在龙州地方根基之深厚。因此,在明廷设置青川千户所、以副千户朱铭取代薛文胜以后,薛文胜遂回到龙州,继续扮演地方豪强角色。

明初国家在川西边地的渗透能力有限,因此起用本地豪强稳定地方秩序。洪武六年(1374)十二月,明廷“立四川龙州,以土官薛文胜为知州”,薛文胜则招抚地方寨落向明廷投桃报李。其时获得任命的尚有天全六番地区的高氏土官,可见明廷对川西边地一以贯之的统御逻辑。数月后,茂州、汶川一带的土官亦向明廷投诚,明廷则“置四川……汶山汶川、陇木头、静州岳希蓬长官司”。以此,川西北除松潘、威州以外的广大地区皆在名义上接受了明廷统治,此一地域范围已基本与至大二年时元朝的实际管控区域重合,明廷亦仍以本地实权派作为羁縻边区的代理人。

洪武八年、九年间,明朝势力并未向川西北继续推进,其控制范围仍以松潘以东的龙州、松潘以南的茂汶一带为限。而从洪武十年(1377)起,明廷征进松潘,并在此后十年间逐步稳固地方秩序与军政格局,是为明廷与川西北地方社会互动的第二阶段,且以中央与边地军政机构不断协商与规制治边方略为主要特征。洪武十年末至十一年间,威州、茂州土酋相继反叛,后为明军镇服,并设置了威州千户所、茂州卫指挥使司守御地方。此后明廷虽仍保留地方豪酋的行政职权,但同时派军监管。如茂州乱后,茂州知州杨者七仍“牧其民”,但明廷亦留指挥楚华率兵三千守御茂州卫。

洪武十二年(1379)初,平羌将军丁玉进据松州,但彼时明廷尚未确立明晰的边略方针。此后一段时间,朱元璋连续给丁玉发出两道诏谕,一方面表达了穷寇莫追、仅以军威镇服即可的态度,另一方面则将川西北视作鸡肋之地。然而丁玉则认为川西北区域战略意义重大,所谓“西羌诸蛮要地,军卫不可罢”,并力劝皇帝改变想法。

洪武中后期,王朝势力在川西北逐步落地,体现在军事设施建设、战略物资协调两方面。先是,明军在初入此区时大规模修路造桥,如洪武十一年(1378),薛文胜辅助明军征进时的重要贡献即为“开通道路,修建桥梁”。同年间,四川都司亦于灌县修造桥梁。明廷甫入川西北时即大规模进行基建,也从侧面证明了元代对川西北地区的直接统治程度较浅,明代对川西北的地方控驭是一个不断摸索的过程。及至洪武二十四年(1392)十二月,“景川侯曹震往四川治道路……辟陆路作驿舍邮亭,驾桥立栈”,自此以后,“自茂州一道至松潘……往来者便之”。

除却道路、桥梁,关堡亦是洪武年间川西北地区令人瞩目的军事基础设施。嘉靖年间川西北官员曾编辑边防志书《威茂边防纪实》,详细记载了威州、茂县地区关堡的设置情况。由是书可知,及至嘉靖朝,威茂地区的31座关堡中有近半数皆始修于洪武年间(表1)。其中宁江堡、长宁堡、宝大关皆由丁玉所建,汉关堡、平羌堡、小关子、永镇堡等则由千户夏荣所建。穆肃堡、松溪堡、土地岭堡、关子堡、土门堡等亦标明为“洪武初设”。又从洪武十六年(1383)“甃松州及叠溪城垣”可知,其时卫、所城池亦得到了一定程度的加固。

区域战略物资的调配方式亦在此一阶段反复调整,马匹供给即为个中典型。洪武年间,战事四起,朝廷对马匹的需求量极大。洪武十六年,朱元璋敕谕松州卫指挥佥事耿忠曰:“西番之民归附已久,而未尝责其贡赋。闻其地多马,宜计其地之多寡以出赋。如三千户则三户共出马一匹;四千户则四户共出马一匹,定为土赋。庶使其知尊君亲上,奉朝廷之礼也。”此一要求凸显了明初朝廷边地政策的粗放形态。首先,此条敕谕内容略显自相矛盾。朱元璋一方面提出应该按照土地面积来制定征缴标准,另一方面又提出应该以聚落为单位进行征马。其次,纵然朱元璋的逻辑是户口多者所占田土、草场面积亦大,那么也应该是户口多的聚落出马量亦多,而非四千户的聚落承担的纳马压力尚小于三千户的聚落。前线将领耿忠也看出了皇帝政令的不可持续性,因之委婉进言劝诫:“臣所辖松潘等处安抚司、各簇长官司,宜以其户口之数,量其民力,岁令纳马置驿,而籍其民充驿夫以供徭役。”由奏文措辞可见,耿忠实希望以“户口之数”作为换算单位来开发地方马匹资源。但据《明实录》相关记述判断,地方民众并未按期、如数纳马,以至于前线将领甚至希望以暴力掳掠的方式获得马匹补给。事实上,借军事行动获取马匹补给并非川西北军士的发明,洪武十二年时,朱元璋便对河岷洮地区的军事将领明言,应该采取强迫手段勒令地方部众交马,每户一匹,若有不从者,便将之强制驱逐,以儆效尤。

除却马匹,川西北地区有限的土地资源亦影响了明朝势力的边地治理。明朝军队在进入川西北以后,主要占据河谷通道沿线,而本地非汉人群则多分布于山坡地带,所谓“国初,丁玉讨定,立卫,只就中通路一线为中国所有”。然而川西北地区物产匮乏,河谷地区的耕地面积尤其有限。有鉴于此,洪武十八年(1386)时,行人许穆便上奏称:“松州土地硗瘠,不宜屯种,戍卒三千粮饷不给。虽尝以盐粮益之,而栈道险远,运之甚艰,请移戍茂州,俾屯田于附近之地,则不劳馈运,而自可以制羌人。”许穆的建议,似乎是蒙元时代以茂州为中心的羁縻模式的重演。但其时朱元璋已对川西北的地缘价值有了充分的认识,因之提出“其控制西番要地,不可动也,军士粮饷其令旁近州县运给之”的解决方案,即由蜀中平原的州县承担补贴川西北军粮的任务。由此可见,明朝势力经略川西北边地的方式受到地区地形地貌的深刻影响,因之形成了以内地资源协济边地的倾向。

三、土官政治与川西北的“中央—边地”权力互动

洪武二十年(1387)前后,明廷于川西北的统御状态颇为微妙:一方面,地方势力恃于明朝强大的军事力量,接受明廷地方代理人的身份;另一方面,当明廷加大对地方社会的渗透力度时,则遭遇了各式各样的困难,王朝统治难以深入。此一“中央—边地”间的动态互动,从洪武延宕到宣德前期,其中以龙州土司的个案为典型。在明廷势力深入川西北的过程中,龙州知州薛文胜因与明军合作而受到朝廷旌奖,薛文胜亦在洪武十四年(1381)初被“命为松潘(等处)安抚司,管辖十三簇长官司”。值得提及的是,松潘等处安抚司的设置,是建立在洪武十二年年中甫建、洪武十三年八月旋即罢撤的松州卫指挥使司的基础之上。换言之,朱元璋本拟以松潘为基点,深化对川西北地区的军民管控,但很可能是因为交通困难、后勤不济,后遂委任龙州土官以羁縻的方式代为管理地方。虽然此后松州卫得到复设,但其时龙州土官在川西北地区的重要性已可见一斑。

洪武二十年以后,明廷确立了依托松潘建立川西北防御体系的战略方针,随即开始对地方行政区划进行全局性调整。先是,洪武二十年“改松州卫为松潘等处军民指挥使司”。此一调整的政治意义,借用丘濬的概括之辞,便是“所谓军民府及军民指挥使司者,又兼设土官以辖其夷人,随其地而设其官,因其俗而为之治,善者授以职,恶者分其势”。由此可见,协调与辖区内土官的政治关系是松潘行政区划调整的重要考量之一。威州的级别亦历经升降。威州千户所先于洪武十年(1378)末设置,洪武十二年九月时变更为“威州卫指挥使司”,洪武十四年十月时仍存在,所谓“四川威、松、茂三卫”,后至迟于洪武二十五年(1392)复改为千户所。与此同时,龙州的行政区划性质更在洪武后期频繁变动。《明史》载松潘安抚司于“(洪武)二十年正月仍改为龙州,二十二年九月改龙州军民千户所”,地方碑刻文献则记有“洪武二十四年正月二十五日,继贤具奏,以便民业,复改设州治”,说明短时间内,龙州地区经历了“羁縻机构—卫所机构—羁縻机构”的反复,可见其时合适的地方统治模式尚待摸索,而地方土官亦在此过程中发挥了相当的能动性。

从洪武后期到永乐年间,伴随着明廷对地方统御方针的反复调整,龙州薛氏利用王朝的制度空间,争取明廷对土官地方权威的认可甚至强化。洪武二十年时,朱元璋向薛文胜之子薛继贤发下敕谕,诏曰:

龙州,蜀之诸郡百分之一耳。民薄番夷,驭斯民者,非语通番汉,治颇少艰。前松潘安抚司安抚使薛文胜子薛继贤,由父久任,生长是州,语通番汉。今命尔改袭龙州知州,授奉训大夫。尔吏曹速为施行使往。钦哉!

皇帝诏令中两番提及“语通番汉”,饶有意味。若联系洪武二十二年(1389)汶川知县“羌民二十八寨言语不通,自开县治,至今七年,不听差役”的上奏,则可推见为何朱元璋颇为认可龙州土官的双语能力,并将其视作地方治理的重要基础。很可能正是仰赖薛氏土官的“通事”角色,薛文胜次子薛继良于永乐十年(1412)得封白马路长官司副长官,凸显了明廷赋权下龙州土官势力的扩张态势。而除却长子袭封知州、次子得封长官司长官,薛文胜三子薛继性亦因“好善从佛事”,在洪武二十五年受封为龙州僧正司僧正,由此,龙州土官权势兼及僧俗两界。此类安排背后,则是明廷对土官势力代管地方的政治赋权。

对地方资源的开发亦是龙州土官强化地方权威的重要途径。先是,洪武二十四年时明廷要求土官上缴田粮矿产,所谓“钦降本州各属印信到州,奏拨三州九县田地粮差,三渡五驿盐、铁、铅厂,以资军饷”。对于土官而言,配合朝廷政令,一方面是臣服姿态的体现,另一方面亦存在“制度套利”的考量。如永乐十一年(1413),“四川龙州土民言:‘本地不产盐,乞以潼川等处富石、益轩、永富、青坝、竹溪五井开煎,资土民之用。’”并主动提出“岁纳官盐十万斤”,得到了朝廷的准允。所谓“土民”发声,或即为土官授意。永乐二十年(1422)时,土官薛忠义提出,龙州州民农器不给,而龙州境内又有铁矿,“可资民用”,朝廷因之下令“设四川龙州铁冶”。盐铁历来由国家专卖,明初龙州土官在朝廷专卖制度下寻得制度空间,在龙州开采盐铁,是为地方代理人与国家共赢的政治智慧。

除却在资源开发层面与朝廷合作以外,龙州土官亦广泛参与征进,希望以军功换取明廷的权力让渡。宣德二年(1427),川西北卫所军士激变番民,逾五万人参与动乱,龙州地区亦遭波及。在此之后,龙州土官上奏希望升为宣慰司,引起皇帝与朝臣讨论:

昨四川龙州奏,地连生番,近遭攻劫,盖缘州治势轻,请升为宣慰使司,修筑城池,置军镇守,庶几民得安业。此事已令卿等议之。今朕思之,龙州开治,历年久矣,生番接境,自昔已然……且彼土人,若有征调,聚则为兵,散则为民,岂不自便……祖宗建置已定,惟当谨守。彼盖乘势要求,若使得志,边方小人必将仿效,生事造端,不可不慎。

由引文可见,龙州土官因辖区遭受战乱影响而希望由安抚司升等为宣慰司,但此一“乘势要求”被皇帝驳回。宣德五年(1430),土官旧事重提,以平定动乱邀功,希望明廷将龙州升等,所谓“本州密迩番戎,旧无城池。近者番人作耗,率众征剿有功。乞改龙州为宣慰使司,置城堡,垛集土兵镇其地”。但该建议又被六部官员以“既筑城置军,将亦难制”的借口拒绝,说明明廷官员时刻提防土官坐大。直至宣德九年(1434),龙州土官再次出兵帮助明廷平定地方动乱,宣宗皇帝终于同意将龙州升等,但仅为宣抚司,未能满足薛氏土官一直以来希望设立宣慰司的要求。

作为至少自元代以来便号令一方的土官势力,龙州薛氏颇为擅长处理、协商与中央政府之间的权力关系。又值得说明的是,龙州土官在明廷赋权之下经略边方的情形绝非个案。就广义的川西北地区而言,至少有两支土官势力可与之对比。先是,董卜韩胡土官在臣服于明廷势力的前提下,统辖松叠茂一线以西的广大地域。董卜韩胡土官于永乐年间被明廷授封宣慰使,又以军功获得中央政府认可。与此同时,土官亦秉持着“长子领僧众,次子治民人”的统治策略,可见集世俗、宗教权威于一身是川西北土官势力惯常使用的政治手段。其时又有今马尔康地区的喇嘛著八让卜归心向化,并以其地广人众为由,要求明廷设置宣抚司,背后的逻辑则是借明廷权威与旁近的八郎土官势力竞争。由此可见,明代前期中央政府在川西北地区施行的羁縻统治为地方土官势力留下了灵活的制度空间,土官势力因之得以通过不同方式追求政教资本或经济利益。唯因相关史料零散,仅能凭个案研究以小见大,但区域权力互动的方式和特质实一以贯之。

四、宣德番乱与川西北军防机制的演进

洪、永时期,川西北地区的地缘局势基本呈现为动态平衡,王朝国家享有一定的政治权威,土官政权亦得以保留相当的地方治理权限。而宣德二年爆发的地方动乱,则在很大程度上重整了边区的“中央—地方”关系,加速了王朝国家力量向边地的渗透。

宣德二年川西北番乱的直接原因,实为卫所军激变番民。其时明朝与安南发生军事冲突,中央四处调兵,川西北卫所亦接到调令。但前线兵将不愿远征,因此自导自演,逼迫番民造乱,以求留守地方,造成了明代立国以来川西北最大规模的一次动荡:“四月内番蛮五万余人攻围松潘卫城,焚上下四关及诸屯堡,恣肆杀掠,威、茂、叠溪诸卫所相继被围,贼势益甚。”既有研究已经介绍了明军平定叛乱的过程,本文则在边防体制演进的语境中,考察川西北边防形态的变容,并关注地区卫所体制向省镇营兵制过渡的几种表现。

自洪武时代算起,川西北军卫的设置已逾数十年,过程中滋生的诸种弊病皆因宣德番乱集中暴露,显见者即为边防系统军纪不严。承平之时,川西北“卫所官旗多纵家属在堡居住,与番人往来交易,及募通晓汉语番人代其守堡,而己则潜往四川什邡、汉州诸处贩鬻,经年不回”;战时亦为非作歹,贻误战机,“为事官韩整先领兵征番蛮,受成都各卫从征官军银四百余两、马五匹并采缎,又奸污千、百户及军民妻女。都指挥高隆亦肆贪淫,与整坐视威州受围三月之上,不行赴援”。遇事时边地卫所与四川三司相互推诿。如动乱初起时,三司谴责卫所将官畏敌失机,卫所则责怪三司下令迟缓,军情报至十三次方才派兵。除此之外,本地将领还颇为排斥外来武将,甚或故意掣肘。宣德二年,明廷命陈怀、刘昭、赵安、蒋贵四人总领地方军事行动。此四人先前无一供职四川军事系统,属空降武官。面对军事指挥权外落的境况,四川武将颇为不满,如都指挥佥事高隆便在奏文中“自加‘统兵官’三字于衔上”,凸显了本地将官的消极情绪。

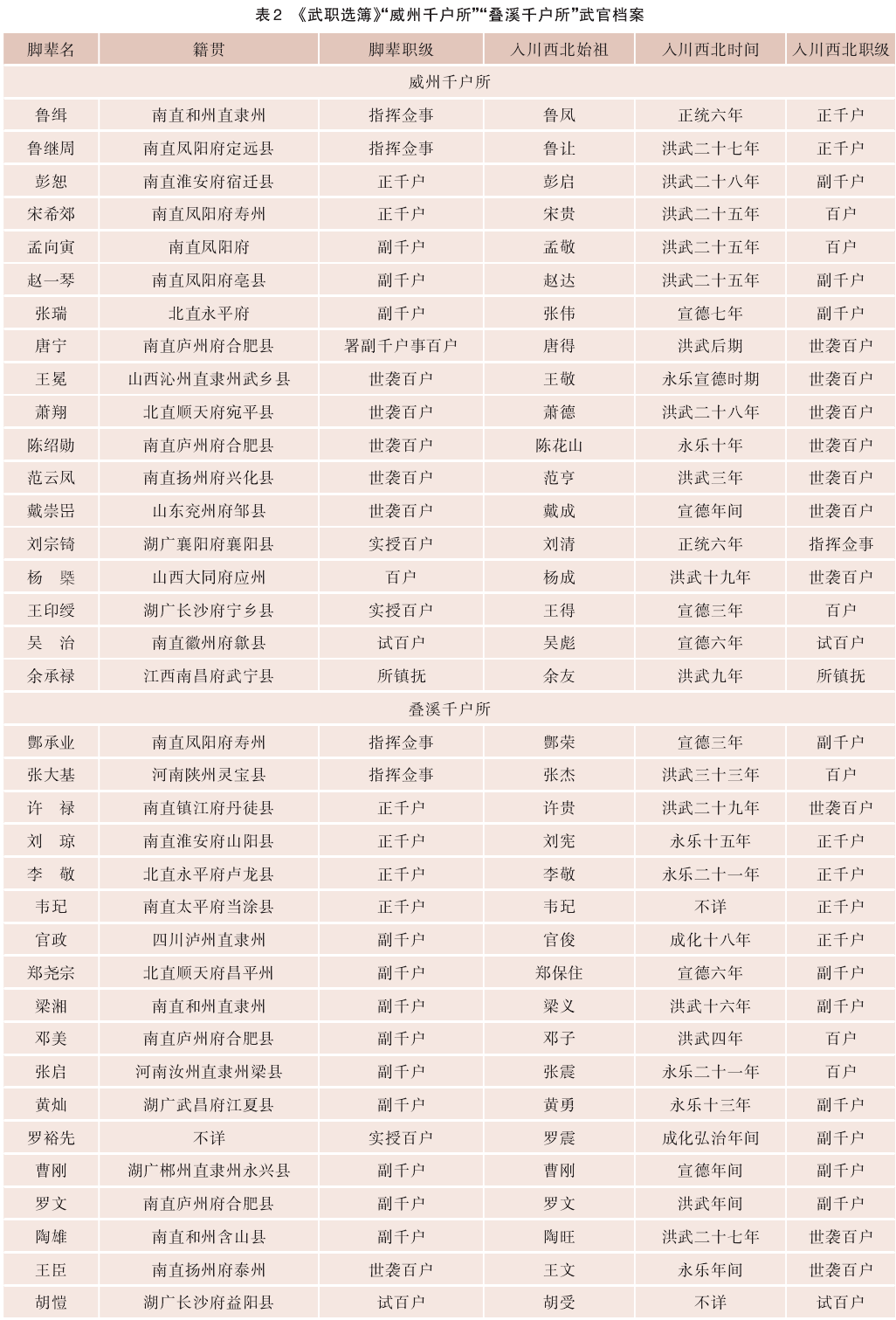

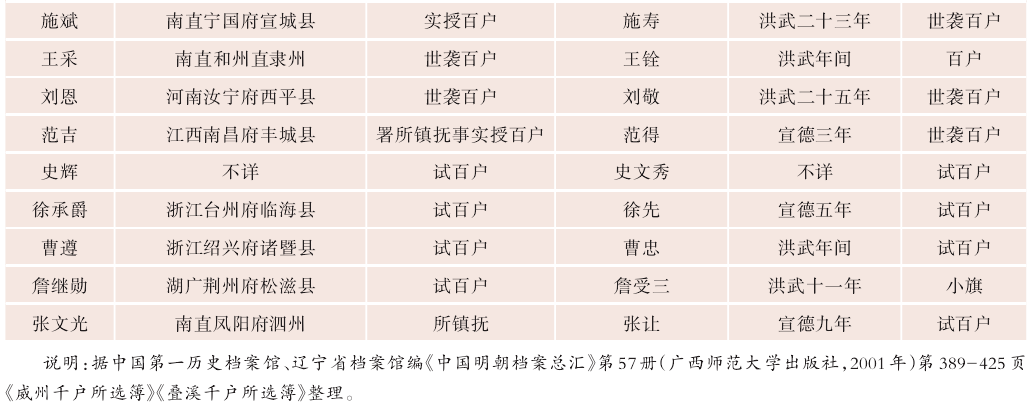

有鉴于此,明廷于宣德乱后重整地方军备,完善边区防御体制。首先,明廷在地方新设卫所、驿站,调整布防结构。宣德四年(1429)正月,皇帝下诏“增置松潘卫前千户所,调利州卫前所官军实之;茂州卫前、右二千户所,调成都中卫左所、宁川卫后所官军实之。设小河千户所,调成都前卫后所官军实之。设溪子、叶棠、松林、三路口四站,拨军二百人及马给递”。经过此番机构调整与加设,川西北卫所框架大体确立,此后不再进行大规模调整。除此之外,卫所系统的人员拨配亦在宣德前期大体完成。其时多有卫所官员于平乱过程中战死,或遭到降罪处罚,明廷因之在战后进行补充,所谓“缺能干都指挥及千、百户、镇抚,已令兵部铨选”。在此方面,虽然现存的明代武职选簿所保留川西北地区武官资料并不完整,仅有“威州千户所”“叠溪千户所”数十名武官档案,无法支撑类似对川西南卫所武官的系统性分析,但其中亦披露了地方卫所的若干属性。

表2中威州、叠溪千户所选簿的部分信息体现了川西北卫所武官群体的三个特征。在时间层面上,洪武后期、宣德前期是两千户所武官调入地方的集中时段。在此以后,仅有零星武官调入,说明及至宣德二年番乱以后,川西北的卫所人事架构已基本确定下来。在空间层面上,南直地区是川西北武官的集中来源地:两所的千户、指挥佥事级别官员中,有三分之二来自南直地区;若加上百户,则45名武官中,有22名来自南直,数量接近50%。但值得说明的是,南直武官多在洪武年间即进入川西,相较而言,宣德年间调入该区域者共11人,其中3名来自南直。说明宣德番乱以后的卫所调整,南直已经不再是朝廷拨派武官的主要来源地了。在阶层流动层面上,川西北叠溪、威州二千户所武官群体的向上流动程度不强。在45名武官中,仅有12名的祖先在进入川西北以后获得了升职——即便如此,12名武官中亦有8名不过升等半级,即或从百户升为副千户,或从副千户升为正千户。其余的30余名武官,在明初到嘉、万年间的百余年时间中并未升职,脚辈职级与其进入川西北始祖职级相同。与颇多边疆地区武官能够通过积累战功获得升职的情形相比,威州、叠溪武官升职空间较小。个中原因,很可能与省镇营兵制兴起以后卫所系统武官逐步“地方化”,更多参与地方行政建设,而军事性则在一定程度上减弱有关。

承上所论,川西北边区由卫所制向省镇营兵制的过渡在平定宣德番乱的过程中逐步发生。洪、永时期,川西北驻军仅万余,因之在面对大规模动荡时捉襟见肘。以此,宣德乱起时明廷遂由周边地区及藩府调兵,所谓“庆府、肃府护卫官军各一千,富平王三百,陕西都司、行都司各八千,宁夏诸卫二千,自洮州取路进松潘”。由此条史料可得两点。首先,宣德皇帝征王府护卫随军平叛之举间接削弱了藩王势力。典型者为蜀王。先是,蜀王出兵四千,却为宣德皇帝暗示应当再行增调。而据《都司职掌》,洪武后期开始,蜀王府仅有“成都左护卫、成都右护卫、成都中护卫”三个王府护卫。以此,宣德皇帝实已调用蜀府三分之一人马。而在战事平弭以后,蜀王更还二护卫于朝廷:“成都三护卫,请以中、右二护卫归朝廷,留左护卫官军供役。上嘉其能省约,从之。”在明廷平定川西北动乱的过程中,蜀王的军事力量遭到了相当程度的削弱。

其次,由明廷的派兵人数“一千”“三百”“八千”“二千”判断,此次军事行动中的兵士按照五进制组成军事单位,与卫所系统的兵制颇为不同。据肖立军研究可知,此种军事编制,其实已经落入了省镇营兵制的范畴。史料中类似记载颇丰,如“百户张应隆率旗军三百人往索之”“成都后卫指挥陈杰率官军一千五百人往援”等等。与此同时,募兵制度亦在此役中有所体现。其时有松潘卫指挥吴玮胞弟吴瓘,“以舍人出家财,招募丁壮,竭力守城”,皇帝大为嘉奖,并授吴瓘巡检司巡检职务。相较于正统以后渐增、晚明成为省镇营兵制主流的募兵制度,宣德年间的实践可谓为川西北地区的募兵首开先河。

武将指挥系统的变化更为典型地体现了宣德初年川西北边防的省镇营兵制特征。宣德二年七月,“命都督同知陈怀充总兵官,都督佥事刘昭充副总兵,都指挥同知赵安充左参将,都指挥佥事蒋贵充右参将”。总兵官、副总兵及左右参将皆为省镇营兵制下的武职,总兵官又分镇守及征伐两类,根据陈怀的派遣目的来判断,其人当时属于征伐总兵。而在动乱平定以后,皇帝敕陈怀“仍充总兵官镇守四川,训练兵马,遇寇生发,相机剿补,其四川都司所属卫所官军悉听节制”,预示了陈怀的身份由征伐总兵向镇守总兵的转变。

宣德初年川西北军防系统由卫所制向省镇营兵制的转变,当然不可能一蹴而就。战后官军的去留情况即体现了边防机制正处在转换的中间形态。按照卫所制度的规定,在战事结束以后,应征军士应当返回原卫所。事实上,的确有部分军士回到了原属卫所,如“贵州都司兵已调二千征松潘……松潘还二千”,但总兵陈怀亦希望“将松潘等卫所原屯旗军取回操守”,使得此批官军在地操备成为常态。虽然此一建议被皇帝部分驳回,但陈怀对常备军的需求亦一定程度上得到了满足:“可更斟酌只取正军,其余丁仍令屯田,庶几两不妨误。调到四川都司官军,准奏于内量存各处守备。事平之日,令仍还原卫所。”肖立军曾指出,省镇营兵制度形成的重要标志是“设立总兵等镇戍将领,然后从卫所抽选军队,组建营兵,并按营部司队伍编制组织起来”。由宣德二年战事的军事指挥机制可见,川西北省镇营兵制的雏形在宣德初年已经形成。

五、结语

从洪武朝到宣德朝的数十年,是明朝接触、了解并制定川西北地方政策的关键历史时段。洪、永时期,面对羁縻属性较强的川西北土官社会,明廷以让渡土官政治权力的方式获得了对边区社会的间接统治;土官亦积极发挥能动性,试图利用中央王朝的制度空间,最大化本地利益。而在王朝势力深入地方时,中央政府和地方势力围绕着边地方略进行了反复的协商。宣德二年川西北爆发大规模番乱,在平定动荡的过程中,川西北边区防御机制得到了调整,一方面添设卫所、兵员,另一方面亦表现出省镇营兵化的倾向,为有明一代川西北的边防体制确立了基本框架。

明初川西北地区的社会秩序重整,应当放置在明代前期国家力量在边区“地方化”的语境中进行理解。而土官政治逻辑与边防机制演进,则是理解地方社会形态嬗变的重要视角——从比较的维度来看,这两者亦是认识明初诸多方位的边疆社会发展的关键所在。因为国家力量向边地推进,华夏世界周边的少数民族地区皆经历着相似的“中央—边地”权力协商的过程,边地社会的“国家化”进程被大大推动。以土官为核心的代理人政治,以卫所为核心的军事化管理,是定义明初川西北边地政策的关键词。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2024年第1期第36—45页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)