|

自明代开始,出于当时西南与南方民族地区整体治理需要,中央王朝在湘西地区推行“军政兼理”的特殊管理制度。一方面,各级官府任命、委派土司管制其地,建立起别具特色的地方治理体系;另一方面,又在“苗疆”边缘地区修筑寨堡,建立卫、所等管理制度。从这一角度来看,湘西民族地区实际上已走上了与内地行政区域治理“一体化”的改革道路。清代初期,伴随“改土归流”的完成与“一体化”进程的全面展开,如何保持湘西地区的稳定,保证当地地方行政制度的建立,促进各民族之间交流与融合,完成湘西地区的社会转型,成为清朝南方民族地区治理的主要目标与挑战之一。“军管苗寨”制度正是在这种背景下出现并得以延续的,其核心是在建立完整的营汛体系的同时,以汛、塘等地方军事系统管理基层村寨秩序,以维持地方稳定,调解基层矛盾,协助地方执行政令。作为清王朝地方基层治理的主要手段之一,“军管苗寨”制度在“改土归流”善后工作中的实施以及民族地区社会转型中扮演着十分关键的角色。但是,“乾嘉之乱”的发生却给这一制度的运行带来了巨大挑战,使清廷及地方不得不重新调整原有治理格局,以形成新的地方基层秩序。

笔者基于前人研究成果,全面梳理相关历史文献记载,较为系统地考察“军管苗寨”制度的缘起与湘西基层行政管理制度建设的过程,并侧重于对“乾嘉之乱”前后湘西“苗疆”以营、汛、塘为中心的“军管苗寨”体系面临的挑战及后来的调整适应过程,旨在展现这一制度在湘西民族地区社会转型中的作用与影响。

一、清代湘西“军管苗寨”制度的初建与发展

本文所言“苗寨(砦)”,是南方民族区域的基层聚落形态与行政管理单位,其较为普遍地出现于明代。如《明史·石邦宪传》称:嘉靖年间,石邦宪“与川、湖兵进贵州,破苗砦十有五”。南方民族地区(有时亦称为“苗疆”)内较为系统的军事管理制度,以两宋时期广设寨堡作为军事据点为标志,已告初步形成。明代卫所制度的建立,延续了以往军政兼理的制度,与土司制度相辅相成,在治理的广度与深度上较之以往有所增强。

根据文献记载,湘西地区“军管村寨”制度的尝试,可以上溯至明朝所置“军民所”。如明代已设置镇溪所土千户来管理苗民,“乾州(治今湖南吉首市),在辰郡(即辰州,治今湖南沅陵县)西南一百七十里(约合今制98千米),辖十里苗民,其上六里为苗,而下四里则土人也。明时以镇溪所土千户领之”。根据当时方志记载,“镇溪所所辖,原系泸溪县(治今湖南泸溪县)五种蛮民。明洪武初,因赋重,有不服造册者,爰设镇溪军民千户所。将旧粮额一万三千有零除一万石,置正千户一员、副千户二员,相兼管事。以其地一百二十四苗寨分为十里,命杨二等充百夫长;其畸零不成户者一百三十二名,编充支粮土军,有事奉调。聚则为军,事平班师,散则为民,故名军民所”。镇溪军民千户所,治今湘西土家族苗族自治州吉首市,即清代乾州之地。据文意,镇溪千户所从泸溪县分治而来,其基层单位有124个苗寨,被分为10里,由百夫长进行管理,而实际上最终成为土司辖区,“令永顺土司担承”。而由于当时矛盾复杂,治理难度较大,“兵戈几无虚日,土司徒有担承之名”,土司管理实际上也形同虚设。

入清以后,湘西“苗疆”地区“军管苗寨”制度的真正确立,则与康熙年间针对湘西地区的一次军事行动有关。康熙二十四年(1685),因为部分苗民经常劫掠镇溪所等地,清朝派遣辰州、偏沅等地方守备、提标等各协营官兵及永顺、保靖两个土司的兵马,共同前往平息。清军的到来,使当地形势发生重大变化。当地沿边三岔等25苗寨以及“生苗”排那等13寨先后“纳款”归顺官军。“是役也,用兵不满半万,始于乙丑(康熙二十四年)季秋,至丙寅(康熙二十五年)仲春,六阅月而平服百余苗寨。”此次军事行动相当顺利,当地社会秩序也得到了很快恢复。

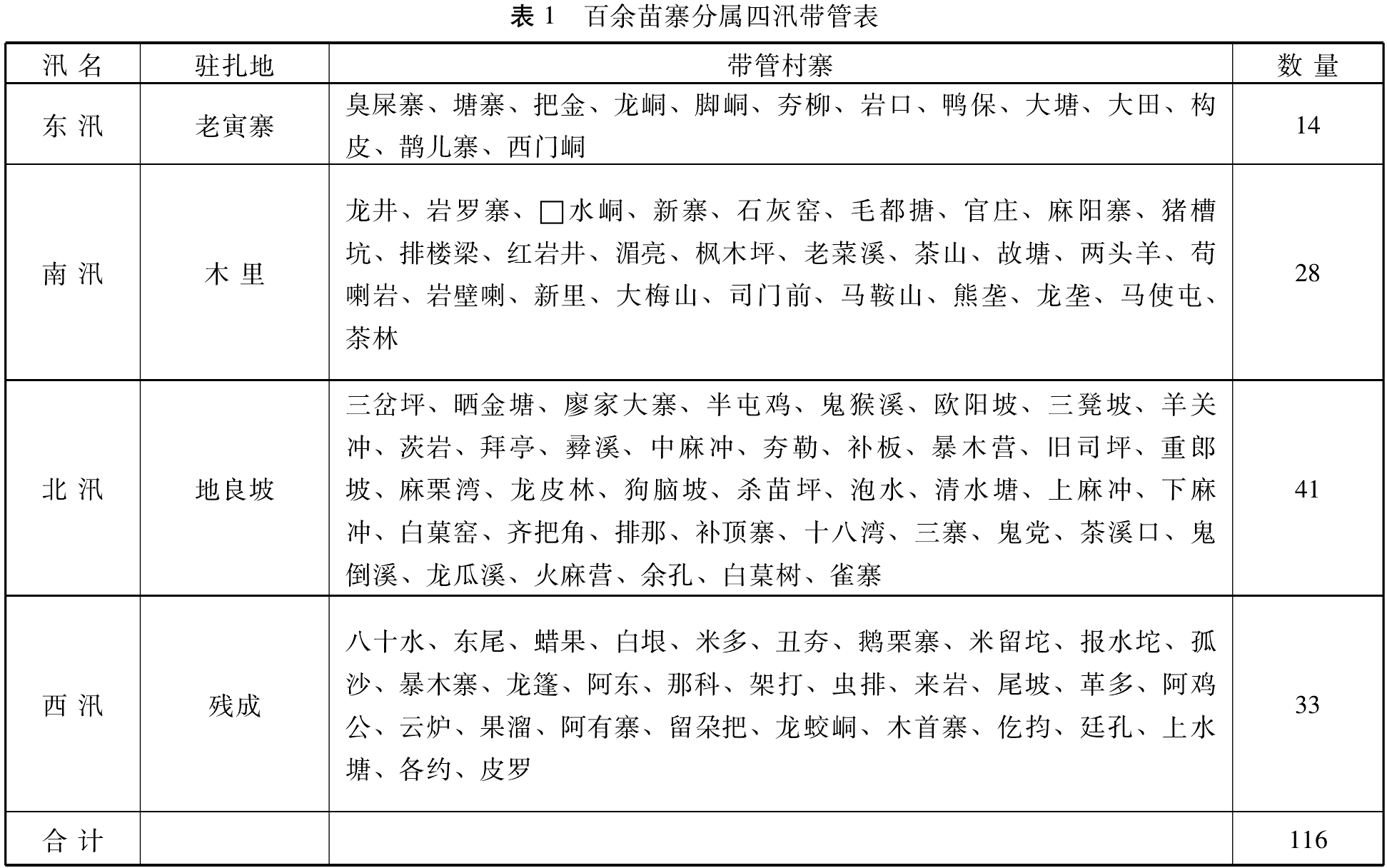

然而,当时的军政官员都已意识到善后工作的迫切性:“……百余年桀骜,一旦剿抚,平服之苗,善后事宜所当亟请也。”如何将这些“归顺”的苗寨纳入王朝统一的行政体系之内,成为湘西“苗疆”治理的主要问题之一。对此,当地官员汇集各方协调善后工作。其间,有官员提出设置汛塘的建议,并责成保靖土司承担守御责任,同时命令忠顺苗官率领先前归顺的苗民进行防守。然而,保靖土司(治今保靖县)所在地区距离这些归顺苗寨较为遥远,单纯设置汛塘,并不能切实胜任防御工作。同时,湘西“苗疆”地域广阔,苗民居处零星散落,个别忠顺的“苗弁”(即当地苗官)根本无法完成起码的基层管理工作。因此,在综合考虑各方面因素后,当时主管官员最终决定将所有“归顺”的百余苗寨分为四个部分,交由熊鸣鹤、杨正玉、周佳儒、石世龙等人负责的东、西、南、北四汛“带管”,由此开启了当地营汛管理苗寨(即“军管苗寨”)制度的先河。

从提出在当地设置汛塘,并指令保靖土司承担守御的责任,到责令土官带领“熟苗”进行防守,可以看到,清廷最初在湘西“苗疆”设置汛塘管理苗寨的出发点在于协助防守,即“分防”。其管控的主要任务是苗寨的治安与苗民日常行为。通过这一方面的管理,以改变该地民众以往“出没无常,往往劫掠村乡,辰(州)、沅(州)、泸(溪)、麻(阳)边境遂无宁岁”的混乱局面。其次,将归顺苗寨纳入营汛管理后,营汛及其成员可以安抚苗寨苗民的抵触情绪,使归顺民众能够感念朝廷恩德,诚心向化,服从王朝的各级行政管理。最后,将苗寨纳入营汛的管理之后,营汛要负责管理与控制所辖苗寨与其他苗寨之间的往来与联系。可以说,“军管苗寨”体系的建立,是充分吸收明朝在湘西民族地区管理失控的惨痛教训,从湘西“苗疆”治理的全局出发,通过营汛的直接管理,尝试用一种较实际的管理方式,将各苗寨治理纳入王朝的统治体系之中。

为了更好地实现营汛对苗寨的管理,清廷大胆起用曾经效力于明代的湘西哨堡官员,任命明代湘西地方的土哨官熊鸣鹤、杨正玉、周佳儒、石世龙为新设东、南、西、北四汛的抚苗千总,带领其原辖兵官或其后代对新归顺苗寨进行管理。因此,地方官员倡言:“各汛苗寨虽多寡不一,盖各从形势之便而四分之。又苗寨或大或小之不同而多寡,裒益也。四汛通共一百一十六寨,俱付各抚苗千总钤束,以近苗之弁抚管征服之苗,不费朝廷俸饷。”据此可知,清朝营汛在湘西“苗疆”初建之时,所启用管理苗寨的人员均为未编入绿营体系的官兵,朝廷没有支付俸饷。

授命明代土哨官为四汛抚苗千总,对归顺苗寨进行管理之外,清朝官府还继续留任“生长苗地,忠义效顺”、熟悉地方的明代镇溪所土指挥。其中,“屡著勤劳”的原土官陈国典负责全面把控与管理,得到很大的信任,“总率抚绥各苗,自为孝信贴服”。其原所管之寨阳等16寨均为“良苗”。但是,其驻扎地距离新设四汛较远,“惟龙蓬一处正在各苗适中之地,爰令国典移驻此汛,居中控扼,审度苗情,统领四千总,加意抚驭。仍听镇筸协(治今凤凰县)不时差拨弁目廵查,遇有缓急发兵应援”。至此,我们可以看出“军管苗寨”制度的基本框架,即在营汛系统“带管”之下,日常事务仍由各土官(弁)进行直接统领,通过土官及其所领兵员实现对苗寨的管理。

康熙时期所建立的“军管苗寨”制度,可谓苗寨管理上较为清晰的责任制度。在宏观层面上,由营汛统辖,维护“苗疆”地区稳定,而具体管理事宜交由土官(弁)约束与处理,并非以往单纯的“以苗制苗”,实际上构成了营汛与土官之间特殊的联系,从而成为湘西土司制度的有机组成部分。当然,设置四汛,分管百余苗寨,虽然参酌了形势、大小等不同情形,但是各汛所管苗寨数量多寡不同,在治理上尚显粗放,且用以管理的官员均为土官,从侧面反映出这一时期湘西“苗疆”汛塘之发展尚未成熟。而清初“军管苗寨”制度的建立,不仅表明“苗疆”地方治理的复杂性及地域差异,也反映出清王朝为处理“苗疆”问题所采取的循序渐进的措施,与营汛体系互为补充,可以视为清王朝为加强民族区域基层治理、促进民族交融而进行的初步尝试。

事实证明,以营汛“带管”苗寨,在相当长的时间里,成为这一时期湘西“苗疆”行之有效的管理方式。如在未设汛进行分管的苗寨,在清军撤离之后,即“劫杀如故,(康熙)三十七年(1698)杀陷官兵七十余名”,“三十八年(1699),杀掳官兵数百名”。其中,“镇筸城数十里,营哨、民村,尽被焚掠”,损失极为惨痛。因此,清廷“改协为镇,以沅州镇总兵移驻镇筸城”,设前、中、左、右四营,“民苗皆系镇营”。在这种情况下,“军管苗寨”制度的实施范围进一步扩大。据《湖广通志》卷一四《关隘志》记载:

乾州(治今吉首市西南乾州镇):康熙三十九年(1700),以沅州镇游击一员移驻其地。四十二年,添设同知一员、巡检一员。五十三年(1714),设下哨百户十九名、六里百户五名,约束苗人。自拜亭以下至镇溪所红苗二百二十寨,俱归管辖;雍正七年(1729),除改归凤凰营管辖外,实辖红苗一百一十五寨。

麻阳县(治今麻阳苗族自治县)下凤凰营:“雍正四年(1726),改吏目为巡检。七年,将乾州旧辖拜亭以下、湾溪以上红苗一百零五寨、百户五名,改归凤凰营管辖。”

雍正年间,湘西地区营汛管辖的苗寨数量逐渐增加,“军管苗寨”制度得到进一步扩展与巩固。雍正七年(1729)十一月,湖南辰沅靖道王柔深入苗地考察,并在奏陈“苗疆”情形时指出:“……红苗内之险巢,共有四十五寨,其各寨内之凶苗,共有一百二十余名。又查红苗界外,即系六里,土苗逼处,广袤五百余里,乃楚、蜀、黔三省咽喉,实为红苗之内巢深穴。”王柔会同镇臣提出一系列的治理措施,明确指出“安兵设官”为清理积弊并治理地方的要策。“将各营所管汛地画清疆界,均分寨数,责令各汛弁百户,以便就近管辖。并于镇筸四营令各由所属红苗地方,分设四路塘汛,直抵六里新营,使通声息……”本着更好地治理“苗疆”,保持“苗疆”社会稳定与和谐的宗旨,王柔等人策划的多种举措在实地调查基础上,根据具体形势,进一步明确了各营汛管理苗寨的责任范围与界限。

营汛作为基层军事组织,其所承担的首要职责是治安。如湖广镇筸副将董象台即提出各营、汛、塘所承担苗寨管理的主要任务即为巡防、“稽查匪类”,以杜绝各苗寨之间民众互相串通、诱惑为乱。同时,盘查往来各苗寨的人员,以防“奸宄”进入苗寨,扰乱地方。因此,在硬寨、下硬寨设汛,形成互为掎角之势。又对古桑营的位置进行调整,在永安哨、木林硚设兵稽查。在平郎营上下寨、湾溪地方设汛,派汛兵驻守。营汛管理苗寨所属苗民,对招抚的苗民进行引导教育,使其归服朝廷,并成为招抚其他未归顺苗寨及苗民的帮手。在归顺苗寨内设置营汛后,“于三分耗羡内动支奖赏归顺之苗,使诸苗既感且畏,自获踊跃向化”。给予财物上的鼓励,收到良好效果。

营汛既有管理苗寨的权力,就有保护各寨苗民生命财产安全的责任。如王进昌等人在率领官兵进入湘西“苗疆”六、七、八、九、十各里苗民聚居地时,每招抚一寨,即“命官设汛”,为苗民“保护身家”,使苗民“各得相安耕凿,共乐太平”。

营汛还可以在一定范围内管理所属苗寨的纠纷案件。如雍正八年(1730)四月,永顺县民张志贤打伤刘名科等四人一案与石教化等打死石往哥等四人一案,因人犯均在功、冲两旗地方,同知、巡检驻地均距离较远,审理与处理案件有所不便,于是便将案件交由所属营进行查拿审理。可见营汛在管理地方诉讼案件时,具有地利之便,时效性更强。

营汛在地方还有监管、查勘并限制客民进入的职责。如面对客民络绎不绝前往永顺等地苗寨购买苗民田地的行为,便由营汛对其购买行为与事实进行查勘、汇报、限制,以防止客民随意进入,扰乱地方。雍正八年(1730),清朝军队“抚定六里生苗三百五十寨于吉多坪,设副将一员,即崇山卫故地也,归镇筸镇统辖,锡名永绥协(治今花垣县)”。雍正皇帝对于当时的设置情况较为满意,言“六里保靖,既有官兵控制,又兼有镇筸四营为之协助,内外交攻,势如破竹,自可以畏慑其心志,而永绝其劫掠之根株矣”。至此,湘西营汛系统与贵州等地相衔接,形成较为完善的治理体系,大大提升了清朝在西南地区的军政治理能力。“由六里至崇山卫,直抵贵州正大营等处,逐寨招抚,随地设汛,使两地声息相同,互为策应”。“再有接连镇筸四营所属之红苗地方,亦令四营各安塘汛,直通六里,内外联络,则六里红苗孤立其中,尤易就化诲”,而“此番化诲,西南一带可以声应气通矣”。可以说,康雍时期“军管苗寨”的建立与发展,取得了明显的成效,在湘西地方治理体系中开始占据重要地位。而原本因“欲藉兵威而使之(苗民)慑伏”设置的重镇、营汛在“军管苗寨”制度建立之后,其所管理的事务逐渐呈现出细致化、多样化的特征,成为军事与行政事务兼管的基层军事组织,形成较为稳定的制度化管理形态。

然而,湘西地区“军管苗寨”制度的实施并非一帆风顺,其建立与发展过程中的“兵力单弱”问题十分突出,地方管控任务也因此十分艰巨。首先,湘西所在地区地势极端复杂,大大增加了地方治理的难度。其地“乃楚、黔、蜀万山之交,悬崖深涧,鸟道羊肠,瘴雾蛮烟,触者生疾。其为苗种不一,大率倚箐峒,凿巉岩,列寨数百处,山路如梳,彼则上下如鸟兽,我兵莫能越也。内巢生苗,地更险峻,依古以来不通声教”。这种复杂的地理形态,形成与中原腹地之间巨大的阻隔。其次,尽管明代已开始在湘西地区设置边墙,然苦于兵力有限,治理效果并不理想。“边民犹受其患。及至明末,堵守无人,边墙俱已倾圮”。至清代,中央王朝重视湘西地方治理,不断增兵,但数量依然有限,根本不足以应对。如“设官兵一千六百名,以资弹压。于康熙二十三年(1684),为裁兵之成议已久等事,案内裁去五百名,仅存一千一百名。副将驻扎五寨司城,居中调度,须兵守备驻防乾州,控驭须兵,分防麻阳县、镇溪所以及大小塘汛八十余处,在在须兵……”至湘西营汛体系发展的后期,竟出现了“安营设汛,虽曰星罗棋布,然兵额有数,每塘不过十余人,少者数人,各塘相距七八里、十余里不等,故汛广则兵单,兵单则势弱。苗人大寨数百户,则丁壮数百人,视此寥寥数兵,不无生其玩易之心”的困境。而这种困境,伴随着“改土归流”后大量外地客民的涌入,以及当地人口构成与社会关系的复杂化,湘西地区基层治理难度急剧加大。

二、湘西地方基层治理困境:主客纠纷与“民苗界限”

(一)汛塘与民、苗寨:客民进入引发的基层治理问题

雍正时期,湖广土司地区先后完成“改土归流”,设置了府、厅、州、县等不同层级的行政区划,将湘西地区纳入中央王朝直接统治,完成了治理方式的根本转型,以往“蛮不出境,汉不入峒”的局面,以及由关隘、寨堡、边墙组成的所谓“苗疆”与当地卫所及州县之间的分界线亦由此打破,原来的“化外之苗”成为“编户齐民”,纳入了国家统一治理体系。与此同时,受到主客观因素影响,外地客民开始大量进入湘西地区。关于当地迁入移民的情况,谭其骧先生认为:“永顺(治今县)、保靖(治今县)、龙山(治今县)三县旧属土司辖地,清雍正间始改土归流。故其地之汉人自什九皆是雍正而后移入者。”之后,曹树基教授又进一步指出:在湘鄂交界的少数民族居住区,“改土归流之前,虽有一些汉人流入,但属零星的人口迁移。改土归流之后,出现较大规模的人口迁入,主要是汉人向少数民族聚居地的迁入”。

根据文献记载,当时湘西各地客民迁入的规模相当可观。凤凰厅(治今凤凰县),自康熙四十三年(1704)撤销土司管理后,其境内康熙四十六年(1707)至乾隆二十一年(1756),已有民户12249户;乾州厅(治今吉首市乾州镇),康熙三十九年(1700)设厅,康熙四十三年人口统计中有民户2557户;永绥厅(治今花垣县),雍正七年(1729)随保靖“改土归流”,雍正十年(1732)编查户口时仅记有苗户,至乾隆八年(1743),其地招移民安插共有944户。至乾隆十六年(1751)清查时,新增内地徙入民户1914户;保靖县,雍正七年改土设县后境内有客户1418户;永顺县,乾隆七年(1742)有客籍5446户,至乾隆二十五年(1760),增至9155户;龙山县,“改土归流”后其境内客民在乾隆时期有7000户左右。

可见,乾隆时期湘西“苗疆”已有大量客民进入并定居。然而,受自然环境及原有政治、经济、文化环境不同之影响,客民的大量进入,导致了湘西土客及民苗矛盾的产生并日益加剧。如永绥地区的老人曾回忆言:“明季始有少数汉族,来往乡村墟场贸易,称为客人,均相安无事。迨明末清初,作客者源源而来,散处各地,人数日多,势大力强。始用柔软狡诈之手段,盘剥苗民,一般知识浅薄之苗族,遂上圈套。因其可欺而欺,地方官府亦为之助势。始则忍气吞声,不能与较。”

针对这一问题,乾隆时期永绥地方官员很早就提出了将客民与苗民同寨者搬出,另立新寨的方案。如乾隆六年(1741),据永绥、乾州同知王玮称,永绥地方在初建营治时,并未安插汉民,历经十余年后,客民进入甚多。据统计,迁入的移民人户共有944户,男妇大小共3398口,与苗民混杂居住。随之而来的是复杂的管理问题。“若不及时设法稽查,恐汉民良顽不一,其狡诈者或将欺骗愚苗,固不免争差滋扰。倘经官处断,稍有未平,而苗民之蠢悍者,且恐又致有焚杀之事端”。且“六里地方,山多田少,今经数年之间,汉民入内垦种者,已将及千户,不及请禁止,恐将来接踵而至,络绎不绝,则汉民日众,地土日窄,在苗民等必致耕种乏地,饥冻不免,势必觊觎汉民之饶裕,滋生劫夺之事端,更大有未便”。因而王玮等人请求将“住居各里汉民,除附近营汛居住者听其照旧住居外,其有与苗人同寨杂处者,应请饬各立一寨,概令搬出,共相居住,不许与苗民混杂”。可见,地方官员对于可能出现的土客及民苗矛盾问题均有预见,提出将客民搬出另设新寨的方案,以图解决土客纠纷与民苗矛盾。

当时将民寨与苗寨分离的具体治理措施是相当严密的。一方面,湘西地方官府下令“苗疆”所属南北各营汛,监督执行“苗人住居地方,禁止私招汉民”,且不得容留外来之人的规定,对民、苗的往来进行管理,发挥其稽查的关键作用,以防止外来之人进入苗寨,引发苗民与客民之间的矛盾。另一方面,地方官员也在分离土客、另立新寨上煞费苦心。如永绥同知景士凤奏称,在永绥、花园、排补美、隆团等处,相依城汛,挈眷居住,贸易生理,安居乐业者,可不令搬出另立新寨。而“置产佃种,有与苗人同寨杂处者,奸良未辨,难容混淆,自应饬令搬出,另居隙地,各立村寨”。具体而言,布政使署按察使张璨会同排补美、隆团两巡司亲自勘察,将其余居住客民是否搬出另立村寨进行分类处置。

然而,将迁入客民分离出来,另立新寨,需要针对不同情况进行处理,应对工作相当繁杂。如相隔苗寨尚远的客民聚落可以继续居住,毋庸迁移,致滋扰累。而七里略把、夯都2处,九里葫芦坪、龙孔、翁岔3处,十里排蜡弩、豆子寨、洞中寨3处等地,客民较为集中,且贴近苗寨,为避免事端,只好另择空隙之地搬迁。其他一些客民零星散户与苗人同寨,无法自成一村落。就在营汛附近各立保甲村寨,目的都是为了缓解与避免基层矛盾及事端。

同时,为了稳定地方秩序,清朝地方官府也加强了军事管控措施。新建村寨,基本上以略把、夯都、葫芦坪、翁岔、排蜡弩、尖岩、排补美、排料为中心,而这些地方在乾隆时均置有塘汛,如略把汛、夯都汛、排蜡弩汛,均置汛兵10名;葫芦坪汛,雍正时置兵45名分防,乾隆时驻把总1员、汛兵50名;翁岔塘,兵15名;尖岩汛,雍正时设兵50名分防,乾隆时置千总1员、汛兵30名;排补美汛,雍正时置守备1员、巡检1员、外委1名、兵99名分防,乾隆时驻守备1员、外委把总1员、兵89名;排料汛,雍正时设兵14名,乾隆时增驻外委把总1员。其中,葫芦坪汛、尖岩汛、排补美汛均为非常重要之军事隘口,均置有重兵把守。

显然,乾隆时期,地方官员已意识到大量客民进入所带来的民、苗矛盾以及可能产生的严重后果,所以有预见、有计划地实施民、苗分寨而居,将客民迁至塘汛附近另立村寨,采用保甲制度进行管理。这些记载说明在湘西“苗疆”的民村已经采用了保甲制度,但是,苗寨并未编入保甲,反映出当时民村与苗寨治理不同。如谢晓辉在其研究中所言,在“凤凰、乾州建厅后,只有绿营体系,才在境内民村和苗寨中较普遍展开”,而“苗寨所设寨长、头人,直接分管于绿营营汛”。因此,能对苗寨进行直接管理的仍然只有绿营体系下的营、汛、塘,其实质仍然是“军管苗寨”制度,此时“军管苗寨”制度所扮演的角色与民村所设置的保甲制度相当,甚至更为重要,这对苗寨的管理与发展十分关键。

将客民迁至汛塘附近的空隙之地,一方面,实现了汛塘对于苗民与客民之间往来交易的管理,可以有效防止客民再次进入苗寨,与苗民混居,侵占苗民田地,引发彼此之间的矛盾。另一方面,另立民村并在其地实行保甲制度,没有影响乾隆以来在湘西“苗疆”地区业已形成的汛塘建设与布局。这些已经在湘西“星罗棋布”的汛塘原本即为管控苗寨的基层组织,因此,将客民迁出另立村寨,实行保甲制度,不仅没有影响“军管苗寨”系统对于苗寨的管理,反而排除了客民进入苗寨对汛塘管理造成的治理困境,使汛塘对苗寨的管理变得更加简单明了,提高了有效性。这一时期,湘西“苗疆”汛塘数量增至数百,使苗寨处于汛塘所形成的网络管理之中,甚至达到以汛塘单独控制某一苗寨的局面,较之康熙时期以“四汛”笼统代管百余苗寨的情形,控制力度明显加强。各汛塘管理职责由“诘奸缉盗而安民”转变为地方社会基层事务管理,出现“楚南之习,汛防多与民事,凡雀角细故,诉之塘汛”的情形。相关文献记载:“(苗疆)文员怯懦,不敢深入峒寨,一切争讼劫杀等事,多属(营汛)武弁管理。”可见,“军管苗寨”制度的实施,对于湘西地方社会的治理,处理土客矛盾具有十分重要的参考性与决定性意义,是维持当时湘西地方稳定的重要手段。

地方行政系统与汛塘体系分别管理民寨与苗寨,表面上看有阻碍民苗交往之嫌,但在当时社会矛盾异常复杂的情况下,地方官员以此为手段实现土客交往稳定化、长期化,保持地方秩序的稳定,促进跨越边界的民族融合,具有一定的合理性与可操作性。这一方案的实施,在相当长的时间内,取得了可观的效果。然而,伴随着迁入客民数量的增多,民族间相互通婚以及交易关系的增多,民苗混居状态进一步加深,最终仍不可避免地引发了土客与民苗矛盾,爆发了对湘西乃至整个西南地区影响重大的“乾嘉苗民起义”,使康熙以来逐步形成,乾隆时期逐步完善起来的“军管苗寨”管理体系发生了巨大变化。

(二)“民苗界限”的划分与营汛布局的调整及成效

湘西民族地区地域广大,当地少数民族人口众多,随着客民的大量进入,乾隆前中期所采取的“民苗分居”措施,未能从根本上解决因资源紧缺等所带来的民苗或土客矛盾,以至于乾隆晚期出现了地方官员所言“大不便”的治理难题。“至清乾隆六十年(1796),汉官汉族,互相勾结,狼狈为奸,藉事屠杀,不知凡几。际此时期,苗民处于水深火热之中,忍无可忍,以故联合。各乡苗族一经动员,蜂拥起事,竟将客人驱逐出境”。湖广总督曾经在《善后章程》中特别强调了当时的困境:“户口日滋,地界有限”导致生计日绌,又因为“苗禁”松弛,“客、土二民,均得与苗人互为姻娅,因之奸民出入,逐渐设计盘剥,将苗疆地亩侵占错处,是以苗众转致失业,贫难无度者日多。”因此,当石三保、石柳邓等人“假托疯癫,倡言烧杀客民,夺回田地”之时,苗民“无不攘臂相从”。“乾嘉苗民起义”由此爆发,清朝各级官府为此投入大量人力、物力、财力,结果官民双方均损失惨重,对王朝统治体系与湘西地方社会秩序均造成重大破坏。

在“乾嘉苗民起义”结束之后,清王朝对湘西地区军事布置格局重新调整。首先,重新处理民苗“混居或混杂”问题。清朝官员认为“逆苗滋事,皆因附近客民平时在彼盘踞”,遂下旨令地方官于“事竣后着逐一清厘,毋许客民再与苗民私相往来交易,复奉谕旨客民侵占之地着办理善后”。可见,善后的首要措施便是划分出明确的“民苗界限”。嘉庆五年(1800)七月,湖广总督姜晟、湖南巡抚祖之望、湖南提督王柄在上奏中明确提出了划分民地与苗地之“界限”:“三厅苗民交涉之地,乾州厅属,由二炮台起,至喜鹊营止;凤凰厅属,中营暨上前营一带,以乌巢河为界,下前营暨右营一带,以山溪为界,外为苗地,内为民地;永绥厅四面皆苗,惟花园一带本系民村,仍听民居住,其余苗地,悉行归苗。”应该说,这种划分是对以往所谓“苗疆”设置的一种无奈回归。

其次,确定“民苗界限”之后,清朝官府规定从前民占、民买、民垦的苗地一律退还,使客民全行撤出,而紧邻苗寨,不便取回之苗地均给良苗佃租。即提出划分民、苗界址,使“苗地归苗,民地归民”,并在《“苗疆”建置沿革筹办边务屯防节略》《覆奏湖南“苗疆”均屯经久章程》等多处明令“禁止民人擅入苗寨”及“汉民仍不许擅入苗地”。较之乾隆时期对于“民、苗分居”所实施之“另择一地,新立村寨,令民人搬出居住”的措施更为明确;较之嘉庆时期实施“民苗分居”涉及的区域更为广大。这样一来,不得不承认,湘西地区自康熙、雍正及乾隆前中期以来所建立、完善的营汛体系与“军管苗寨”模式均受到了重大影响,湘西境内各厅根据自己的特点进行了相应的调整。

乾州厅。嘉庆时期,该厅境内根据形势新添设了桂岩坡、上庄园、田家园等7汛,并在湾溪、强虎哨、河溪、溪头、喜鹊营、镇靖营等营汛添加兵力防守;同时撤出“散漫零星,孤悬苗境”之龙图营、两岔溪、龙爪溪等31处塘汛。新设之上庄园、田家园、标营坡及添设兵力之良章营、溪头汛、湾溪汛等,均处于乾州厅新划二炮台至喜鹊营这一南北向之“民苗分界线”上。而所撤出之塘汛,均位于二炮台至喜鹊营一线以西,即其线以西为苗地,以东则为民地。

凤凰厅。该厅中营暨上前营一带,以乌巢河为界,下前营暨右营一带,以山溪为界,外为苗地,内为民地。嘉庆时所添设观景山、冷风坳、大坡脑、坨田二坳、清坪湾、擂草坡6营卡,均位于镇筸城暨辰沅永靖兵备道、凤凰厅军民府之四围;其他新设营汛如鸦拉营(了剌营)、宜都营、苜蓿冲、乐豪汛、菖蒲塘、樱桃坳,在原基础上增添兵力之塘汛,如小凤凰营、全胜营、廖家桥等,均位于中营苗地之西白泥江沿岸;新设四方井、擂草坡2汛,添设兵力之原四路口汛、潭江汛等均位于前营花苗地之南、乌巢河北岸。又前所言中营苗地位于白泥江与乌巢河两河中间地带,其地域内未置营汛,因而以上营汛为共同防范中营、前营苗民所置。而镇筸城外新增6处营卡,4处位于其西北及北面之乌巢河两岸,其防御之目的显见。其他新设之清溪哨、黄土坳、黄岩江等汛,及在原设基础上添加兵力之晒金塘、得胜营、高楼哨、旧司坪、龙滚营、靖疆营等塘汛,则位于右营一带南部,多位于“边墙”外,仅旧司坪、晒金塘位于墙内,共同防范右营之苗。而其他原设之凉水井、苟若塘、黑土寨等塘汛,均因地处新划“苗界”之内而被撤出。

永绥厅。与凤凰厅、乾州厅不同,永绥厅全境位于“边墙”之内,四面皆苗,惟花园一带原为民村,因此,善后处理时提出花园一带仍听民居住,其余苗地悉行归苗。乾隆时期已将永绥厅境内新来移民与苗民同居者搬出,另立新寨,其中永绥、花园、隆团、排补美附近之民以城汛相依,未令搬出,其余多另搬移新寨。但究其始终,另立新寨虽是民、苗分寨而居,实质上仍为民寨与苗寨相间。因此,比较而言,永绥一厅之“苗事”活动最繁杂,“乾嘉苗民起义”之后,为解决永绥“孤悬苗境”的困难局面,先后有《奏永绥厅协移驻花园茶洞,并改设营汛,划清民、苗界址》《奏永绥厅协全行移驻,并酌撤留防官兵、土塘苗兵》《部议移驻永绥厅协安营设汛各事宜》《黔抚奏移驻永绥厅协,民苗不愿,应再行筹议》《片奏永绥厅协现在移驻》《奏复永绥厅协必得移驻》《云督奏永绥厅协业已移驻,现在照旧实力防氛》《奏遵旨加设营汛严密巡防,现在办理情形》《云督覆奏永绥厅协移驻,楚苗并无阻挡之事,两省边界均属宁谧》《部议移驻永绥厅协,移驻文武官员兵役俸饷工食等事宜》等诸多奏折,其核心内容就是反复讨论永绥厅协及营汛内“民苗界址”划分问题。

最终,清朝官府将永绥协移驻于花园,撤出原设于苗境之假明汛、齐溪汛、后土坡汛等处塘汛。仅留厅城及隆团一线营汛以防守,在厅城东、西、北三面设西山梁营卡、北山梁营卡、滚牛坡营卡、吉多下寨汛、黄土坡汛、董马汛等汛,并保留原设小排吾汛、杆子坳汛、葫芦坪汛;隆团、花园一线则新设沙子坳、老旺寨、排楼寨、刚刚寨、凉水井等汛,保留原设蜡耳堡汛、河口汛、隆团营、鸭保寨、张坪马等塘汛。这样一来,自花园暨绥靖镇总兵署至永绥军民府暨永绥协副府,基本处于一线之上,此线为搬运兵粮、军火及往来行旅通行之路。而所撤出之塘汛位于此线之东、西两侧,以东侧数量较多。嘉庆时期永绥厅境内营汛“一线分布”的态势,避免了像凤凰厅、乾州厅境上出现明确的“民苗界限”,其所置塘汛在护卫厅城、维护厅协与民众关系以及稳定地方秩序方面也发挥了更为重大之责任。

显然,“乾嘉苗民起义”后,清王朝更加清晰地认识到“军管苗寨”制度在湘西“苗疆”实施过程中所面临的兵力单弱与管控困难问题,明确湘西“苗疆”虽总体兵力充足,但分配到各个塘汛,兵力实为单薄的困境,因而改变以往以单个塘汛管控苗寨之策略,代之以集中兵力于新划“民、苗界限”之边界地带新添营汛,或在原设塘汛基础上添设兵力以统摄、防范并控制地方事态。这种方式与康熙、雍正及乾隆前中期所实施之“军管苗寨”制度表面看似不同,但实质都延续了依靠营(塘)汛之设置进行管控,以期实现“民苗为二以相安”的思路。当然,这种明确划分民地与苗寨界限的做法,显然是康熙、雍正、乾隆时期“民苗混居”情形的严重倒退,使得当时的民族融合进程受到了一定程度的影响。但是,清朝官府后来也在界限地带内通过设置固定集场等多种方式,继续维持民、苗之间的交流与交易,清朝前中期以来所开创的民族融合进程并没有完全中断。

三、结语

乡村或寨落是中国传统社会构成的最基层单位,王朝国家体制下对于乡村(寨落)的管控方式及状况一直受到国内外学术界的高度关注,相关著述丰硕。而近年来随着“苗疆走廊”等研究的兴起,历史时期南方民族地区的村落研究也开始成为学者们关注的热点。由于特殊的地理环境与历史发展背景,南方民族地区村寨管理方式的区域性与特殊性逐渐开始为人们所认识。

清朝前期,在湘西设置凤凰厅、乾州厅、永绥厅之后,各苗寨划属不同厅,尝试通过营汛管控,实现王朝治理地方社会的目的。雍正时期,营汛设置数量与规模有所增加,汛塘设置逐渐规范,层级明晰,并有了固定兵额,开始了绿营兵在湘西“苗疆”地区的全面建设。与此同时,为打破历史时期所形成的“苗疆”与内地之间有形与无形的边界,为开创、维护与保持湘西民族地区社会的稳定,中央王朝在湘西“苗疆”逐步建立营汛体系的同时,在基层治理上开始尝试建立一种较为稳定的“军管苗寨”制度,以一种较为固定的方式,实现对湘西地区民族社会基层的治理,并与营汛体系相衔接。康熙时期为“军管苗寨”制度的初创期,以一汛管多寨,汛的管理者均为熟悉地方情形的明代土哨官,称之为“抚苗千总”,“不费朝廷俸饷”,未纳入绿营体系,与雍正时期及以后常驻的绿营兵不同,具有特殊性与过渡性。乾隆时期,王朝统治在湘西地区进一步得到稳固,在苗民地区广设汛塘,以“一塘汛一苗寨”之方式对重要苗寨进行了较为全面的管控。

嘉庆时期,因“乾嘉苗民起义”的爆发,对旧有的管控模式不得不进行调整。鉴于汛塘分散,兵力单薄不足以控御地方的状况,将原设的大量塘汛一一撤出,以划分“民苗界限”取而代之,或在所划“界限”地带新设营汛,或在原汛塘基础上增加兵力,控制“民苗”往来,防范土客纠纷,以杜绝所谓“苗患”再度发生。与之同时,新的屯防军体系在湘西地区开始形成,并逐渐成为与汛塘一样管理地方民、苗村寨的基层军事组织。虽然屯防军与绿营军制度不同,其经费来源于屯田,由地方屯官等主持工作,而绿营军经费却来源于朝廷,由清廷及其地方官员任命的长官主持工作。但屯防军与绿营军一样承担各村寨防御、安保、税收、教化等职责,弥补汛塘在湘西地区管理能力的不足,凸显出清代湘西民族地区治理过程中不同军事体系的共同职责与作用,以及其同样的“军政兼理”的特征。

可以说,湘西“军管苗寨”制度的形成与发展,为进一步深化湘西“苗疆”基层治理,加快湘西民族地区与内地“一体化”进程发挥了不可忽视的作用与影响。但是,受到湘西地区固有自然与人文环境以及王朝兵力不足、基层民族人口构成变化等多方面的影响,有清一代相应的治理方式与措施始终处于相对固定又不断调适的状态。虽然几经调整,我们仍可看到“军管苗寨”制度在湘西民族区域基层治理中的重要性与重大作用。可以说,清代湘西地区所实施的“军管苗寨”制度是湘西民族地区最终完成民族互融与社会转型的最重要影响因素之一,这种有计划地将营汛体系与基层苗寨管理相衔接的措施试图打破原有的“边界”与分割,在曲折与艰辛中加强“苗疆”内外的交流与融合,为湘西民族地区最终的社会转型奠定了基础。

(本文原刊《中央民族大学学报》哲学社会科学版2021年第6期第155-165页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)