|

一、问题的提出

康熙时期成图的《皇舆全览图》,雍正时期成图的《雍正十排图》和乾隆时期成图的《乾隆十三排图》并称为清代三大全国实测全图(以下分别简称“康熙图”“雍正图”“乾隆图”)。目前学界的相关研究主要集中于康熙图的测绘历史、投影类型及版本等问题,专门针对雍正图或乾隆图的研究相对不足。三大图之间关联性的研究也多集中于康熙图与乾隆图的对比。20世纪30年代,朱希祖首先提出乾隆图是在康熙图的基础上补以实地测绘的准部、回部等地图,并参考利玛窦、南怀仁及俄罗斯方面提供的地图绘制而成的亚洲大陆全图。后翁文灏又通过比较康熙图与乾隆图的绘制范围,认为乾隆图中除关内各省一二地名有所变更外,大部分与康熙图从同,“其倚康熙图为根据,绝少增益,惟其所补充之范围则殊不只西域一隅”。20世纪末,汪前进通过对二者图面内容的量算,首次提出乾隆图对康熙图的内容做了大范围修改,乾隆图并没有完全依据康熙图绘制除新疆以外的中国部分。近年来,韩昭庆及其团队以二图中广西、广东等地区的图面内容做比较研究,发现乾隆图在康熙图基础上增补了大量的聚落名称和山名。

上述研究皆是清廷三大实测舆图的重要成果,但由于学界发现雍正图的存在较晚(约20世纪80年代),研究大多绕过雍正图而直接将康熙图与乾隆图进行对比。然而,雍正图与康熙图、乾隆图之间又有何种程度的联系?乾隆图中的地名是直接承继于康熙图,还是直接承继于雍正图?这些问题都待解决。2021年,李振德以雍、乾两图的俄罗斯地区图幅为研究对象,证实两图的俄罗斯地区图幅中自然要素存在继承关系。他认为,乾隆图采用了康熙图的投影类型,但图内绘制内容却大量来自雍正图。受此启发,本文将三大图中东北地区图幅的地理要素分交通站点、河流水系、村落地名、州县城名四大类进行对比研究,分析其中的关联性与差异性,进而探讨三大图之间的承继关系。

二、三大图的版本

目前国内发现的康熙图主要有6个版本。其中,有故宫博物院图书馆藏康熙五十六年(1717)刻本和康熙六十年(1721)刻本,其关内外地名均用汉字标注,并用黄纸飞签贴注主要地方名或河源所在。第3种是北京大学馆藏彩绘本分省地区图,全部用汉字标注,包含北京城图、盛京全图等18幅。第4种是中国第一历史档案馆藏彩绘纸本,范围与康熙五十六年本基本相同,关内地名用汉字注记,关外及边远地区用满文注记。第5种是1929年在沈阳故宫发现的铜版《皇舆全览图》,共8排41帧,同样是关外及边远地区用满文注记,此版本被汪前进等整理收录在《清廷三大实测全图集》中。第6种是1943年德国人福克司在辅仁大学影印出版的Der Jesuiten-Atlas der Kanghsi-Zeit(《康熙时代耶稣会士地图集》),其中收录有汉文标注的32页本《皇舆全览图》。

雍正图则有5种版本,均采用汉字注记关内、满文注记关外的方法。故宫博物院图书馆藏4种版本,其中2种为雍正年木刻本,1种为雍正年色绘纸本,1种为雍正年绘、乾隆五十三年(1788)签注本。这4种版本的四至及经纬度注记相同,唯图幅大小不同,地名数量及名称也稍有变化。第5种是中国科学院图书馆藏的雍正《十排皇舆全图》,是由十条长短不齐的横幅互相衔接而成的一幅完整地图,这一版本被整理收录在《清廷三大实测全图集》中。

乾隆图的版本,目前只发现采用相同铜版印制的乾隆四十年(1775)初印本和民国二十一年(1932)重印本。乾隆四十年法国传教士蒋友仁制成104块铜版印制新图,藏于内府秘不示人。

初印本现仅存两部,一部在梵蒂冈教廷图书馆,一部在中国国家图书馆。民国二十一年,朱希祖利用原104块铜版印刷了10套地图,即为重印本,题名为《乾隆内府舆图》,目前国家图书馆、故宫博物院、北京大学图书馆和台北图书馆皆有收藏。《清廷三大实测全图集》中的《乾隆十三排图》即以民国二十一年重印本为底图。

由于其他版本的舆图利用不便,本文以汪前进、刘若芳整理《清廷三大实测全图集》中的康熙图、雍正图、乾隆图,以及福克司《康熙时代耶稣会士地图集》中的《皇舆全览图》作为研究对象。为便于区分,下文分别称两版康熙图为“铜版康熙图”和“福克司版康熙图”。

三、四图中东北地区交通站点的对比

四图所标示的地名要素中,驿站名占很大比例。铜版康熙图的驿站有66个,以“giyamun”为通名用满文标注,与村落名一起混用符号“〇”标识,偶见几处错用符号“□”;雍正图亦有66个,以“giyamun”为通名用满文标注,并用符号“●”标识;乾隆图则有65个,以“站”或“驲”为通名用汉文标注,并用符号“×”标识,但该图有多处站名漏标符号。福克司版康熙图的驿站称“驲”“站”或只有专名而无通名,除64个清代驿站外还包含许多废弃的前代站名,与村落名一起混用符号“〇”标识。

四图所录各站点都分属于盛京西南至山海关站道,奉天经辽阳南至朝鲜站道,奉天至宁古塔站道,吉林西北至白都讷站道,齐齐哈尔东北墨尔根至黑龙江站道,齐齐哈尔西南至白都讷站道。将四图站点一一比对,雍正图中标注的东北交通驿站名称及数量与铜版康熙图完全相同;而乾隆图除遗漏了奉天至宁古塔站道中的nisiha giyamun(即尼什哈站)外,只是将前两图中的65个满语驿站名翻译成汉字。福克司版康熙图少了舒兰站和特穆得黑站。四幅舆图虽成图于不同时期,但收录的驿站名绝大多数相同,这是否意味着康雍乾三朝期间东北的交通站道未曾变动过呢?

事实并非如此。由于古鲁站到茂兴站之间距离过长,雍正五年(1727),二站之间增设乌兰诺尔站。“乌兰诺尔”为蒙古语,意为“泛红的泡子”,因站设在乌兰诺尔湖旁而得名。因设立时间晚于同站道其他站点,故又称新站。

此外,雍乾二朝还修建了五条站道,分别是:雍正十三年(1735)设置的齐齐哈尔经乌兰诺尔站至呼兰城站道,乾隆元年建成的齐齐哈尔西至呼伦布雨尔台站,乾隆二十七年(1762)建成的吉林东北至三姓城站道,以及最迟在乾隆二十四年(1759)已经设置的奉天北至法库边门站道和奉天东至兴京站道。五条站道最早设于雍正十三年,最晚建成于乾隆二十七年,而在雍正图和乾隆图图面上却并没有任何体现。所以,雍正图和乾隆图与铜版康熙图中对于东北地区驿站点记录的雷同,以及它们对雍、乾二朝新修站点、站道的漏绘,反映出它们与铜版康熙图有着较强的关联性。

四、四图所绘东北地区河流水系的对比

四图收录了东北地区黑龙江、松花江、乌苏里江、鸭绿江、图们江、绥芬河、辽河等水系河流名称近千条,并极为详细地展现了各水系支流走向及河网分布情况,还标出了众多河流的河源所在。除采用的标注语言不同外,福克司版康熙图和铜版康熙图对河流水系的表示几乎完全相同。雍正图和乾隆图中绝大多数河流名称及走向与两版康熙图相似,但也存在差异。

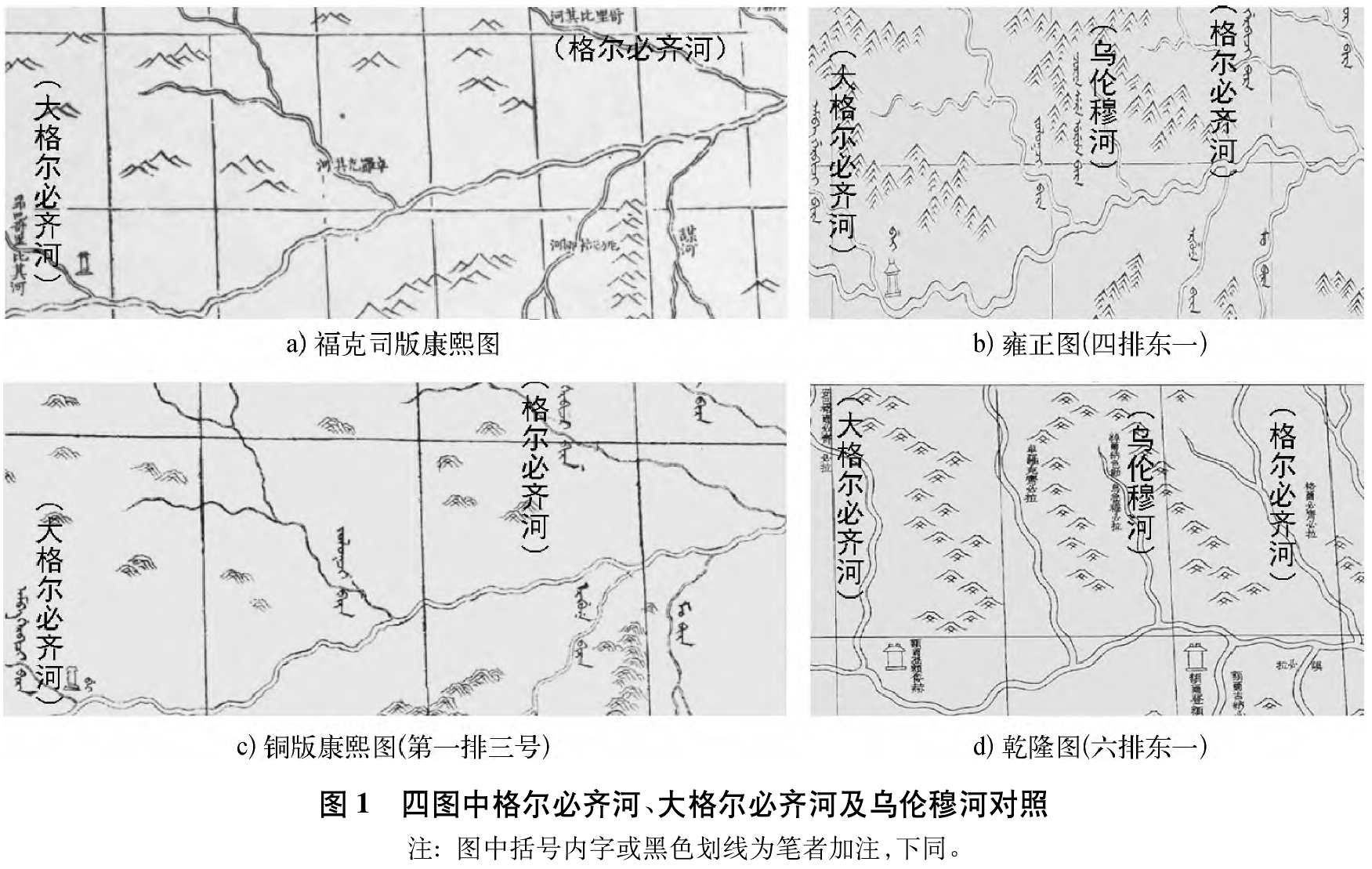

第一,康熙图中河流名称标注错误,两版康熙图将中俄界碑旁的界河名称混淆。雍正图沿袭了界河的错误,又因此将康熙图漏绘的另一条乌伦穆河补充在错误位置。乾隆图则完全沿袭了雍正图这两个错误(图1)。

格尔必齐河是《中俄尼布楚议界条约》中规定的界河之一。有研究指出,康熙图误将格尔必齐河和大格尔必齐河的位置对调,而这一错误被后来的雍正图、乾隆图等延续,导致后世学界对《尼布楚条约》中界河位置产生争论。从图1可见,两版康熙图错误地将界碑旁河流标注为amba gerbici bira(或昂巴哥里比其河,即大格尔必齐河),而又将其东真正的amba gerbici bira标注为gerbici bira(或哥里比其河,即格尔必齐河)。

值得指出的是,雍正图在因袭康熙图将格尔必齐河东移的错误以后,又在其绘示的格尔必齐河(实际上的安巴格尔必齐河)以西加了一条“corna sere uruma bira”。满语sere意为“云、称、说是”,“corna sere uruma bira”可译为“绰尔纳河”,又称“乌伦穆河”。《尼布楚条约》提到,乌伦穆河又称绰尔纳河,是格尔必齐河旁的一条河流。或许雍正图的制图者注意到了这条被《尼布楚条约》提及却被康熙图遗漏的河流,于是在其所标的格尔必齐必拉(实际上的大格尔必齐河)以西添加了一条乌伦穆河,标为“corna sere uruma bira”。既然乌伦穆河是界河旁的河流,则雍正图在错标格尔必齐河的情况下,又标错了乌伦穆河的位置。

乾隆图继承了雍正图中amba gerbici bira,gerbici bira和corna sere uruma bira三条河流的错误位置,只是将界碑旁河流标注的“amba gerbici bira”音译为“安巴格尔必齐必拉”,将“corna sereuruma bira”音译为“绰尔纳色勒乌鲁穆必拉”,将“gerbici bira”音译为“格尔必齐必拉”。

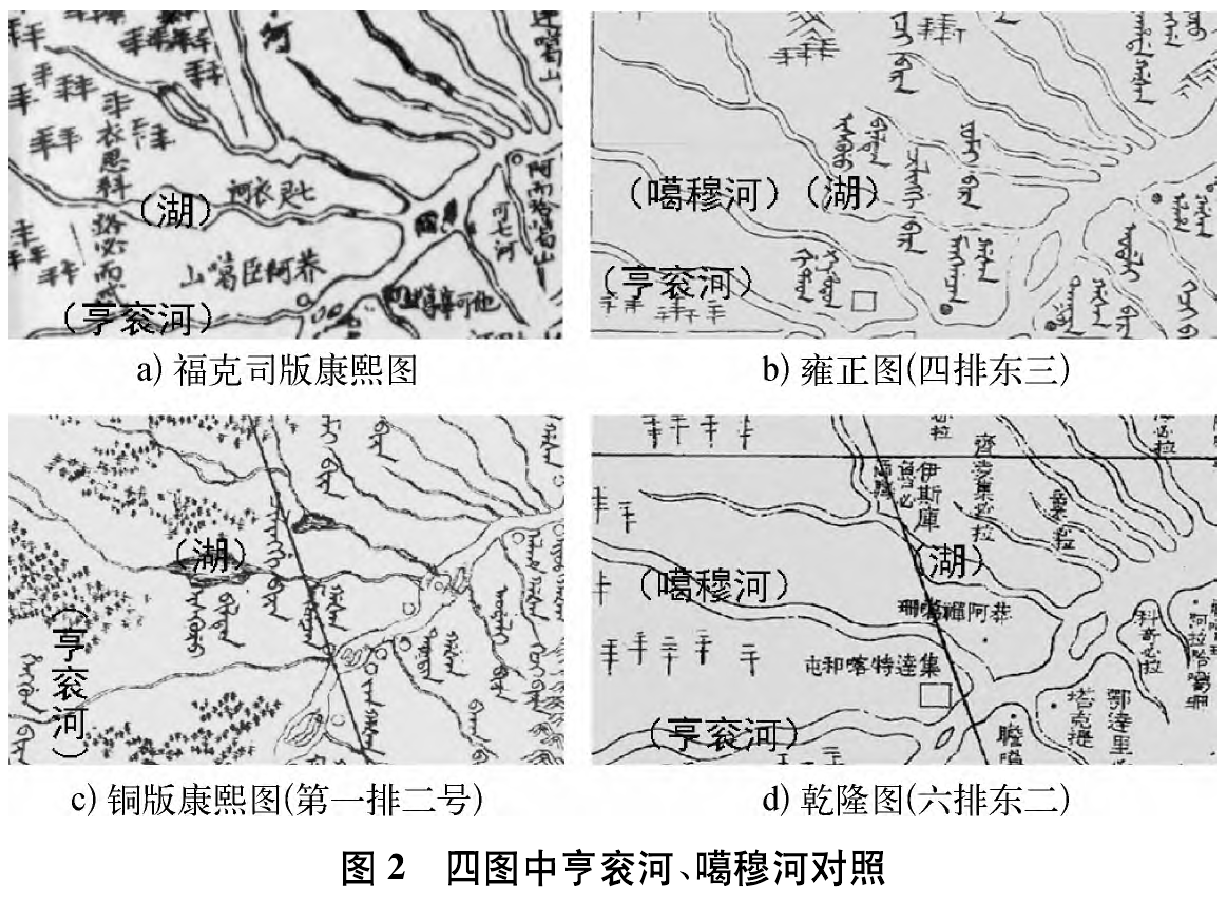

第二,雍正图和乾隆图在黑龙江下游增加了一条大型支流“噶穆必拉”。图2为亨衮河(henggun bira)和衣斯科洛必尔忒湖(iskuru bilten)相关图幅的对照。与两版康熙图相比较,雍正图的henggun bira以北、iskuru bilten以南多了一条大河g’emu bira(音噶穆必拉);乾隆图中对应的亨衮必拉以北、伊斯库鲁必尔腾(即iskuru bilten的音译)以南也多出一条噶穆河。

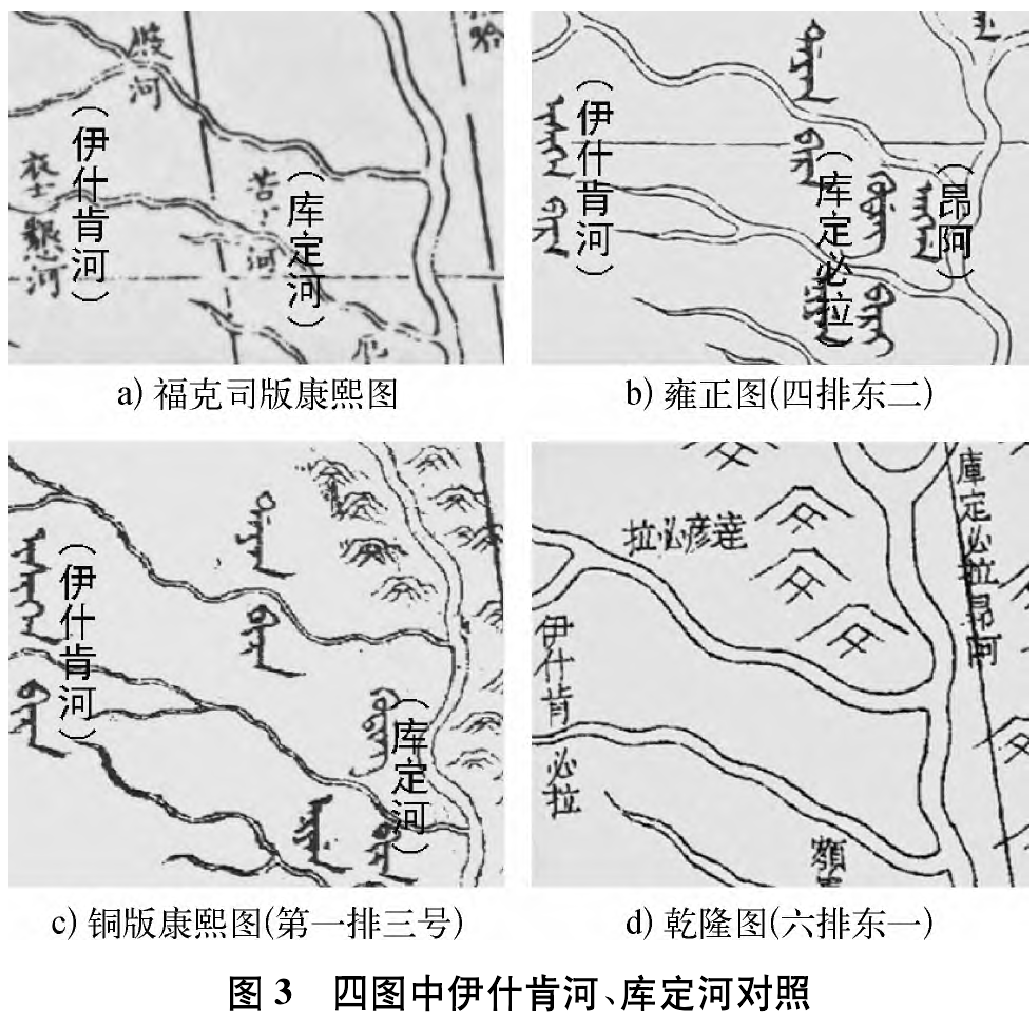

第三,四图对黑龙江上游支流库定必拉名称标注上有差异。图3两版康熙图中绘有伊什肯河(isiken bira)和库定河(kuding bira)的图幅;雍正图中对应的河流旁注记为kuding birai angga(满语angga意为河口,音译为昂阿);乾隆图中对应的河流旁注记是“库定必拉昂阿”,为雍正图中kuding birai angga的音译。同时,乾隆图又将“库定必拉昂阿”向北偏移,错误地标在了达彦河口。

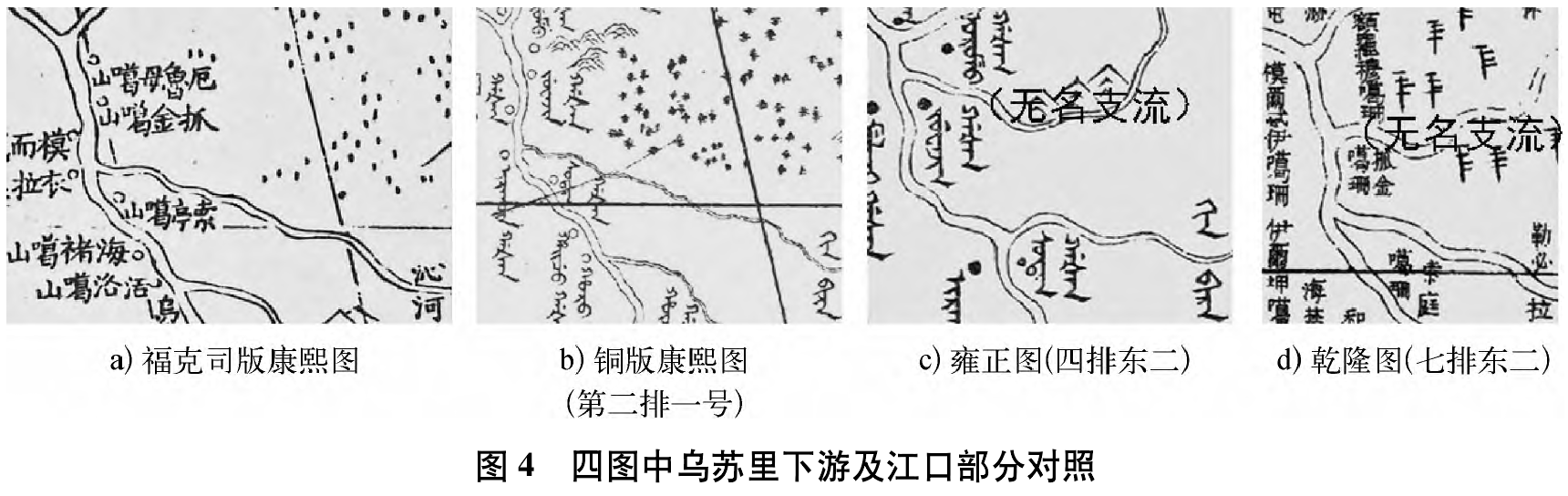

第四,四图中乌苏里江下游第一条支流有差异。图4对比了四图的乌苏里江下游及江口部分。可以看到,两版康熙图中乌苏里江下游第一条支流为沁河(kin bira)。而在雍正图中,kin bira为下游近江口第二条支流,其近江口第一条支流是一条无名河流。乾隆图中对乌苏里江下

游支流的绘示与雍正图类似。

第五,兴凯湖水源之一sarma bira的标注有差异。图5为四图兴凯湖最东侧的支流对照。两版康熙图都标有撒里母河(sarma bira),及其上源小撒里母河(ajige sarma bira)。雍正图和乾隆图则未标注撒里母河而只标记了小撒里母河(阿集格萨尔玛必拉)。

第六,绥芬河下游一条支流的标注有不同。如图6所示,绥芬河下游支流库塔福必拉(kūtafu bira)和安巴雅哈必拉(amba yaha bira)之间有一条河流。雍正图中标注为mukca bira,乾隆图中标注为穆克察必拉,而两版康熙图在对应的位置上未标注河流名。

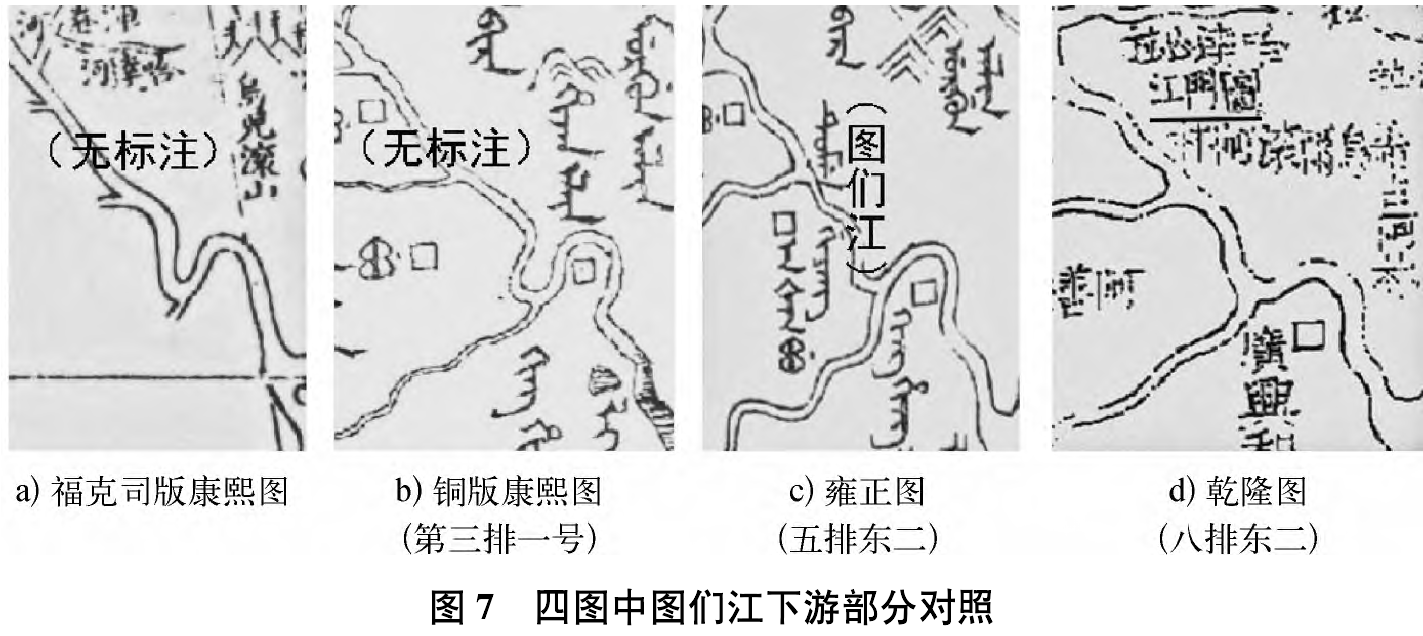

第七,四图上图们江江名标注有异。如图7所示,在两版康熙图中,图们江下游未标注江名,而雍正图和乾隆图上图们江下游都标注了江名(雍正图为“tumen giang”,乾隆图为“图门江”)。

通过以上比较可以发现,在东北地区河流水系方面,两版康熙图绘示相同。而雍正图有少部分异于两版康熙图情况,这些差异几乎都被乾隆图所继承,且乾隆图不存在同于康熙图而异于雍正图的情况。

不过,乾隆图对东北地区河流的绘示与雍正图并非完全相同。例如,乾隆图八排东二中,在图们江支流噶哈里必拉的上游支流富尔哈必拉(fulha bira)以北有一条萨奇库必拉,这是康熙图第三排一号和雍正图五排东二中都没有出现的。其北噶哈里色钦(gahari sekiyen)西北有一条小支流舒尔哈必拉,雍正图标为šurha bira,乾隆图画出该河流但未标河名。

五、四图所绘东北地区村落地名的对比

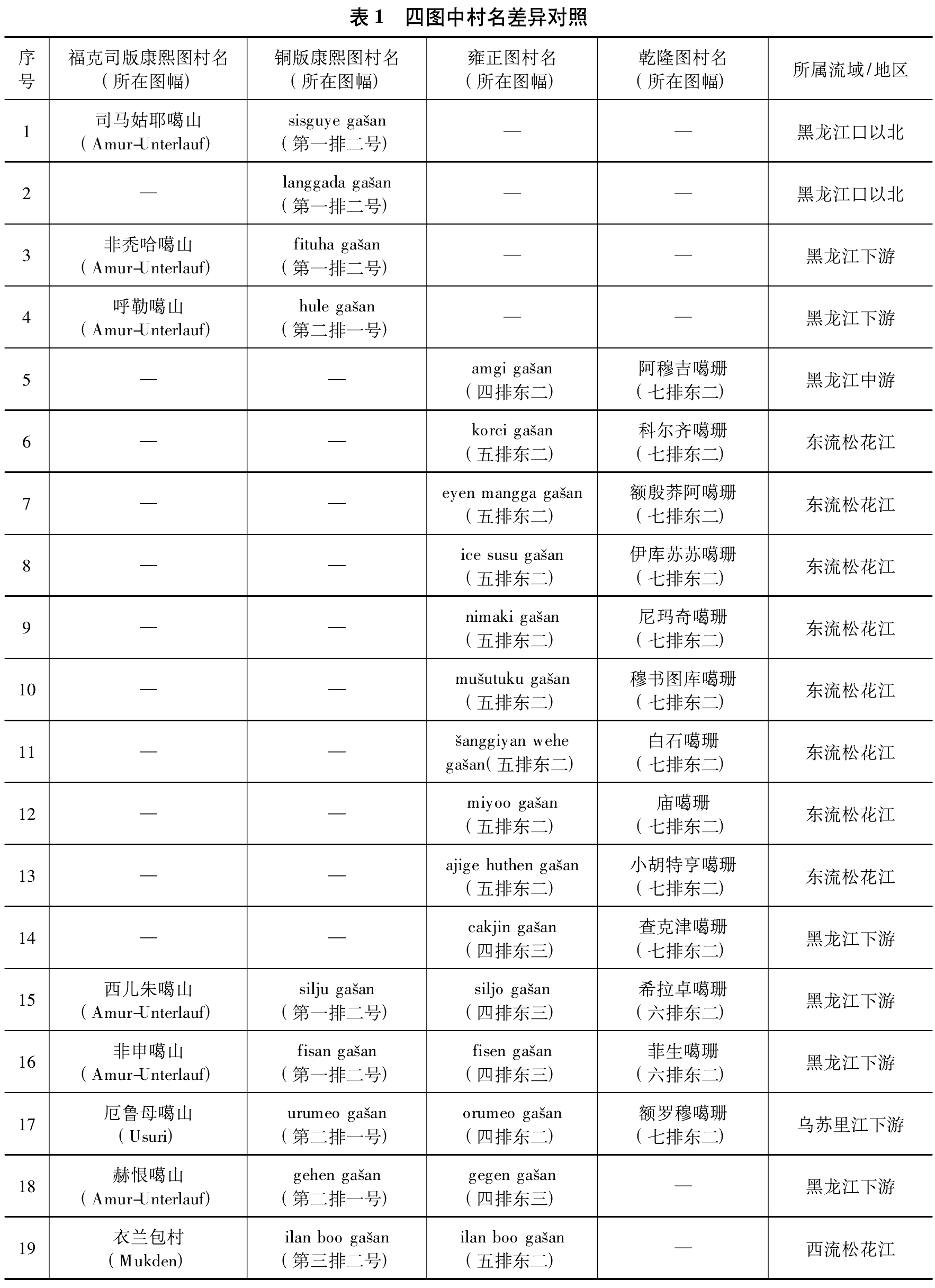

四图各收录了东北地区村落地名有190—200个,主要分布于黑龙江中下游、乌苏里江下游、松花江中下游、牡丹江下游、辽河上游及奉天沿海地区。其中,铜版康熙图和雍正图以gašan或susu为通名,乾隆图中音译为噶珊或苏苏,福克司版康熙图则有村、店、噶山、苏苏等多种通名。四图东北地区的村庄地名大部分可以匹配一致,小部分有所差异,而福克司版康熙图与其他三图的差异最多(表1)。

如表1所示,福克司版康熙图和乾隆图虽然都用汉文标注村名,但同一村落所用汉字译名完全不同。将福克司版康熙图与铜版康熙图对比,前者有4个后者没有的地名,后者有19个前者没有的地名;将福克司版康熙图与雍正图对比,前者有7个后者没有的地名,后者有28个前者没有的地名;将福克司版康熙图与乾隆图对比,前者有11个后者没有的地名,后者有26个前者没有的地名。将铜版康熙图与雍正图对比,前者只有4个后者没有的地名,后者只有10个前者没有的地名。这表明在村落名称方面,福克司版康熙图与铜版康熙图、雍正图及乾隆图间的差异性较大,而铜版康熙图与雍正图有较强的关联性。

将乾隆图与铜版康熙图、雍正图相比较。表1中第1—4行是铜版康熙图有而雍正图、乾隆图没有的村名;第5—14行是铜版康熙图没有而雍、乾两图都有的村名。在铜版康熙图与雍正图的这14个差异中,乾隆图都和雍正图保持了一致。第15—17行是三图都有的村名,只是铜版康熙图与雍正图的地名拼写稍有差异:铜版康熙图中的silju gašan在雍正图中写作siljo gašan;铜版康熙图中的fisan gašan在雍正图中写作fisen gašan。这种差异可能源自雍正图的其他参照资料,也有可能是雍正图对铜版康熙图的抄误所致。满文拼写中,o与u相似,只比u少右边一点;与声母结合的e与a相似,只比a多右边一点;g与h相似,只把h右边的点变成了小圈。这些字母极易混淆,发音却有不同。而乾隆图中对应的村名发音与雍正图更为相似,如希拉卓噶珊音近雍正图的siljo gašan而非铜版康熙图的silju gašan,菲生噶珊音近fisen gašan而非fisan gašan。此外,并未发现铜版康熙图与乾隆图中都有、雍正图中没有的东北村名。

从以上对比可以发现,在东北村落地名方面,乾隆图与雍正图之间的相关性远大于其与两版康熙图的相关性。当然,乾隆图与雍正图中的村落地名也存在微小差异:表1中存在7个雍正图有而乾隆图没有的村名,存在2个乾隆图有而雍正图没有的村名。

六、四图对府、州、县治所标注的对比

随着境内民人的增多,顺治十年(1653)起,清廷在东北陆续设立府、州、县,实行旗民分治。从顺治到乾隆四朝,东北州、县的变动较为频繁:顺治十年,设辽阳府,领辽阳、海城二县;顺治十四年,废辽阳府,置奉天府,治盛京城,领辽阳、海城二县。康熙元年(1662),置锦县。康熙三年置承德、开原、铁岭、盖平4县,升辽阳县为州;置广宁府,属奉天府尹,并置宁远州、广宁县来属,治锦县;同年十二月,广宁府改为锦州府。雍正五年置复州厅;雍正十一年(1733)复州厅改为复州,属奉天府,并置宁海县、义州,属锦州府。乾隆元年(1736),长宁县裁入永吉州;乾隆十二年罢永吉州。各图对上述府、州、县城的注记名称见表2。

铜版康熙图和雍正图没有将府、州、县纳入地图标注的要素中,其治所在注记上没有与一般的城相区分,都采用相同的通名(hoton)和相同的标识(符号“□”)。如铁岭县被标注为“tiyeling hoton”(铁岭城)。而乾隆图和福克司版康熙图虽然都对东北地方府、州、县治所进行了标注,但它们所用标识符号及注记原则都有许多差异。

一是福克司版康熙图中的一般城和村落则都用圆圈符“〇”标注,而府、州、县统一用符号“□”区分。乾隆图更细致地区分了州、县治所:府治用方框符表示,如奉天府旁附方框符“□”;县治用圆圈符表示,如广宁县旁附圆圈符“〇”;州治用菱形表示,如义州旁附菱形符号“◇”。

二是将表2中福克司版康熙图和乾隆图所录府、州、县情况相对比,可发现二图对注记名称的选取也存在较大差异。福克司版康熙图标注了大部分其测绘时期存在的府、州、县,但未标注奉天府和锦县,而只标注了盛京和锦州府。其原因可能是盛京、奉天府和承德县同治于盛京城,锦州府和锦县同治于锦州城,福克司版康熙图只选取了最高一级政区的名称标注。而乾隆图则将盛京、奉天府、承德县、锦州府和锦县都纳入了注记。此外,乾隆图不仅标注了其测绘时期存在的府、州、县,还包括了此前设置过但业已裁撤的州、县,如乾隆元年裁撤的长宁县和乾隆十二年(1747)裁撤的永吉州。并且,乾隆图还同时标注了从未共存于同一时期的太宁县(雍正七年废)和宁海县、复州、义州(雍正十一年设)。这些信息可能说明,乾隆图中标注的州、县并不反映制图时期或其他某一时期的州、县情况。因此,虽然乾隆图和福克司版康熙图都对东北地方府、州、县治所进行了注记,但二图在这方面并无多大关联。

七、结论

就东北地区整体而言,雍正图、乾隆图与两版康熙图的关系十分密切,并且二者与铜版康熙图的相关性大于与福克司版康熙图的相关性。在驿路交通方面,雍正图中的站点名称、数量与铜版康熙图高度一致;乾隆图虽然与二图的注记文字不同,但站道数量和站点名称可以一一对应(只是遗漏了尼什哈站)。虽然雍正、乾隆二朝比康熙朝增加了5条新驿道,但它们并没有在雍正图和乾隆图中得到体现。在河流水系方面,雍正图所录绝大部分河流名称、河流走向等与康熙图一致,雍正图甚至沿袭了两版康熙图对当时中俄界河名称标注的错误。在东北村落地名方面,四图各收录了近200个村庄名称,大部分村名可以一一对应。

虽然雍正图与铜版康熙图在东北地区的图面内容高度一致,但二者仍存在部分差异。且乾隆图不存在同于康熙图而异于雍正图的情况。雍正图增加了少数康熙图中所没有的河流,并且在部分河流的河名标注、河流走向等细节上有所差异。在这些差异方面,乾隆图总是与雍正图保持一致。对于雍正图中在拼写上异于铜版康熙图的村名,乾隆图注记的汉名译音与雍正图更相近。并且,乾隆图中不存在康熙图中有而雍正图中没有的村名和河流名。因此,可以判定乾隆图的图面内容主要参考了雍正图。然而,乾隆图对东北地区的绘示与雍正图亦非完全相同。与雍正图相比,乾隆图增加了少量河流名和村名,也缺失了若干地名,甚至还单独采用新的符号系统和通名注记府、州、县城。从这点可以看出,乾隆图的东北地区部分也并非对前图的简单沿袭。

(本文原刊《历史地理研究》2022年第2期第103—116页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)