|

一、引言

行政区划是国家政治结构在空间上的投影,拥有空间、权力、行政和政策等多重资源属性,是一类潜在的人文社会资源。在《中国历史地图集》和《中国行政区划通史》的引领下,学界愈发重视断代政区地理研究。清代史料丰富、承古接今,具有充分的资料条件和更强的现实意义,因此本世纪初华林甫曾倡导“清史地理”研究,尤其是对清代的行政区划与地方治理进行了系统研究。近年来,关于清代的省、府、直隶厅、直隶州乃至县辖政区的设置与管理,均已有系统性成果问世,但关于清代县级政区的研究还较为碎片化,亟待从整体上进行系统研究和深化。

县制自春秋时期始创,一直是中国最稳定的基层行政区划与地方治理的核心单元。县级政区作为中央权力架构的基本单位,也成为矛盾较为集中、摩擦较为频繁的政区单元。有清一代,在县制总体稳定的大格局下,县级政区的局部修订、调整不曾间断。清朝入关后的前几位皇帝,文治武功、励精图治,在政治上颇有建树,政区改革是其中的重要方面。地方行政制度由行政区划和行政组织两方面组成,制度史、职官史一直是政治史研究的显学,因此关于清代基层行政组织与制度运作的成果十分丰富。但由于学界一直缺少对清代行政区划调整和变动类型、数目的系统性总结,相关研究的深化仍面临着一些障碍,基础不够牢靠。

二、县级政区调整的程序

政区调整是行政体制改革的一个重要方面,一般要依托稳定的权力组织和成熟的运作程序方能顺利实施。就清代而言,县级及其以上政区调整的核心枢纽来自总督和巡抚的提议权,布政使、按察使偶有提议情况,但亦会回转总督、巡抚。清代的督抚体制是地方政区不断调整推进的制度保障,督抚体制成熟后,清朝把政区的常态化调整作为一种调试地方治理的行政手段,运用愈发纯熟。因此,在督抚介入之前,清代县级政区调整的频次很少,新置州县的数量也极少。顺治年间,主要有奉天府及所辖辽阳等县的设置,内地几乎没有设县,裁撤的州县也屈指可数。

清初受明代旧制影响,省与巡抚的辖区不一致,一省可设有多个巡抚。到康熙四年(1665),清廷裁撤凤阳、南赣、宁夏三巡抚,巡抚与省的辖区范围走向一致,全国形成了一省一巡抚的总体格局。与巡抚相互协作又相互牵制的总督,则两省或三省设一人,督抚同驻省城。康熙四年(1665)以后,全国共有18巡抚9总督,督抚体制基本稳定下来。一些省份的督抚在官制上是上下级关系,起初总督更偏重军务与司法管理,巡抚职能更重于行政性事务,随着顺治十八年(1661)总督全部移驻省城,督抚职能在具体运作中区分并不明确,多为二者共有。其中最重要的权责即为“奏折咨请权”,有关各种必要性的地方事务,督抚均可奏请裁可,或咨请朝廷各部院。同时,省辖州县官员的委署和提调、奖励和处分、考绩和批假,都是督抚的权责范围。在督抚体制下,明洪武年间以来的“三司”地位有所下降。起初布政使、按察使尚保留奏折咨请权,但从雍正末期开始,布政使、按察使一般不再就地方事务单独上奏。因此,清代督抚的奏议与决策就直接影响着政区管理和人事调配的成效,尤其是随着康雍时期内阁制度、奏折制度的完善,督抚奏议在地方行政运作中发挥着更加核心的作用,成为了加强中央集权、稳定地方治理的关键环节。

清朝的州县政区调整,一般皆经由地方督抚提议奏请,通过内阁研拟,有时也会参考户部和吏部的意见,重要或级别较高的政区设置与调整亦会由军机大臣邀请相关机构负责人合署研究,最终由皇帝亲自批复。按惯例,地方政务的处理须由督抚题请办理,朝廷才会安排讨论决定是否采纳。根据笔者对中国第一历史档案馆藏雍正至宣统年间录副奏折的梳理,发现督抚事关清代县级政区调整的题请,通过率较高。

遵义府的改隶,是清代中前期一次较为重大的地方政区调整,府级政区及其所属的全部县级政区(1州4县)一并由四川省改隶贵州省。时值雍正初期,清朝对政区设置与调整的运作正处于关键的探索阶段,是清代地方政区调整走向常态化、制度化的一次重要转折。遵义府改隶之例可说明清代县级以上政区调整的运作流程。

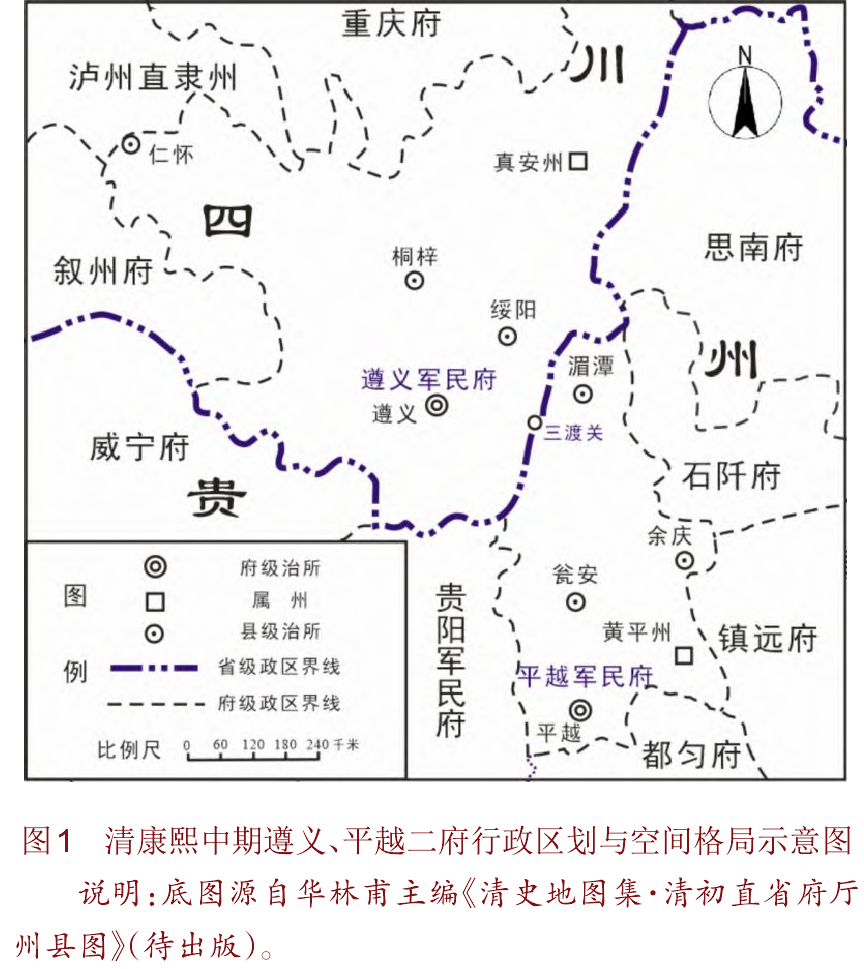

明代遵义府属播州宣慰司地,万历二十八年(1600)明朝平播之役结束,播州土司杨应龙自尽。依川贵桂总督李化龙之议,明朝以三渡关(今遵义市红花岗区三渡镇)为界将播州析分为二:三渡关西北地方设遵义军民府,隶四川省;三渡关东南地方设平越军民府,隶贵州省。播州地分二府后,四川遵义府设4县1州,贵州平越府则设4县。明朝在李化龙提议的基础上,又因地制宜,在黄平设黄平州,府州同地。清初沿明制,直至康熙十年(1671),裁平越卫,置平越县,附郭,裁黄平所入黄平州。康熙二十六年(1687),裁兴隆卫入黄平州,徙州治于卫城。康熙中期,遵义、平越二府行政区划与空间格局如图1所示。

遵义、平越分属川黔二省前,播州宣慰司地呈瓯脱之势,是两省间一块明显的插花地。即便清初平越府划归贵州省后,四川遵义府地明显凸入贵州省内。就管理半径而言,相较四川成都府城,遵义府距贵州省城贵阳城也近得多。要解决边疆插花地容易滋生匪患和引发土地矛盾的隐患,遵义府整体改隶贵州不失为良策。

遵义府及其辖县改隶贵州的具体时间,文献记载不一,学界曾有讨论。改隶时间,文献有雍正四年(1726)、五年(1727)、六年(1728)、七年(1729)等不同记载。雍正四年的记载仅见乾隆《贵州通志》卷18,但同书卷3《建置》和卷11《户口》中皆载雍正五年遵义府改隶,前后矛盾。雍正五年的记载较多,乾隆《贵州通志》、嘉庆《仁怀县草志》、道光《仁怀直隶厅志》、道光《遵义府志》、嘉庆《正安厅志》、光绪增修《仁怀厅志》《滇黔志略》《清史稿·地理志》等皆持此说。雍正五年,蓝鼎元、张广泗、鄂尔泰等多名官员提议遵义府改隶贵州。其中,蓝鼎元雍正元年(1723)被荐辟,以拔贡选入京分修《大清一统志》。雍正五年文华殿大学士朱轼荐引他朝见雍正帝,蓝鼎元奏陈经治台湾、河漕、黔蜀封疆等六事。同年秋他被任为广东普宁知县,是冬又兼代潮阳知县政务。按清朝奏议制度,蓝鼎元面圣陈述遵义宜划归贵州之由已是破例。而张广泗于雍正五年十月由黎平府知府擢升署理贵州按察使,十一月实授。朝廷应在此之后才会受理按察使张广泗的提议。而且事关地方府县政区调整,按照规制,此事还应回转时任云贵总督鄂尔泰,由他具题请旨,朝廷才能最终决定。即使鄂尔泰于当年请旨,时间也已至年底,奏折上报朝廷,经过朝廷审议、皇帝裁决等环节,雍正五年年内完成调整的可能不大。

雍正六年的记载主要源于《清实录》,“改四川遵义、桐梓、绥阳、仁怀四县、正安一州及遵义协官兵,俱隶贵州管辖。从云贵总督鄂尔泰请也。”《清会典事例》、嘉庆《四川通志》等亦如是记载。县级以上政区调整属上报朝廷的地方大事,就文献本身而言,实录、会典的可信度更高。对于地方州县调整,《清实录》所载时间具体到日,往往有“从……督抚请也”,以示皇帝正式批复的时间。

而雍正七年的记载主要是《大清一统志》:“七年,以遵义府来隶。旧隶四川,至是来隶。”雍正七年时,有多种文献可说明遵义府已隶属贵州的事实,此时遵义府及其所辖州县之额征杂税已在贵州缴纳,土地、学额等资源也已由贵州配置。说明遵义府改隶已完成了从朝廷决议到地方贯彻、正式交割的全过程。大体上,应是云贵总督鄂尔泰上奏朝廷,经朝廷讨论,雍正六年七月戊寅(1728年9月3日)同意鄂尔泰意见,改遵义府归贵州,雍正七年已交接完毕。一般情况下,清代州县地方的文书须先申府,府申道,道转布按,布按再呈督抚。督抚奏章送达朝廷后,要奉旨部议,部议后还要请旨定夺,最后由皇帝裁决。像云贵川等较遥远的边疆地区,整个流程至少需三四个月。

对督抚而言,上奏调整州县要有通盘考虑,需要平衡区域内的漕粮、赋役、官缺等因素。例如乾隆三十八年(1773)浙江的两例州县升降同时发生,杭州府海宁县改为州、湖州府安吉州改为县。浙江巡抚三宝认为海宁县事务较前繁重,故奏请升州:

伏查杭州府属之海宁县,……又查湖州府属之安吉州,该州所辖民户止八万四千有余,丁口额征地丁仅银一万六千余两,岁完漕、南等米亦止八千五百余石,均较海宁不过五分之一,实为山僻小邑,而事务更简……查海宁县旧为盐官州,嗣改海宁州,明初降为海宁县,今县治适处海疆要地,赋重差繁,兼有塘工修筑……皇上天恩俯准将海宁升县为州,安吉降州为县。

次月,朝廷批准改县为州,并同意降安吉州为县。乾隆三十九年,又移州判驻长安镇,加强治理。“杭州府属之海宁县地大事繁奏改为州,查州城西北三十里之长安镇……为聚集之区,向设千总一员鞭长莫及,必得专员移驻就近弹压,请将该州州判移驻该镇。”当然,并非所有州县调整都如此顺畅,有一些调整的周期很长,从地方提议到实际推行历时良久。

清代县级政区最多时达1600多个,不难想见,朝廷和皇帝不可能谙熟每个州县的地理幅员与管理状况,因此政区必要调整之时,各省督抚的奏章是统治者进行决策最重要的依据。除非较大规模、涉及多个府县的调整朝廷可能要多次合署研究,一般督抚奏议的县级政区内部调整,皇帝通过率较高。因数量庞大,许多政区调整的督抚题本、提议奏折和皇帝朱批奏折等原始档案难以找全,这种情况一般遵从实录的记载。要说明的是,本文探讨的县级政区调整是基于全国尺度,从官方视角进行认定与观察。具体的地方行政运作,县民与基层政府的互动关系、督抚奏议的多元动因,也值得进一步探究。

三、县级政区的总体沿革

清朝基本继承了明代既有的政区体系。从历代政区大势看,清初对明代政区的改革是历史上改朝换代时调整最小的。统县政区层面,清朝因袭明代府制,雍正帝即位之初即谕知府曰:“国家亲民之官,莫先于守令。盖州县官与民最亲,而知府又与州县官最亲。州县兴利除弊之事,皆于知府有专责焉。是知府一官,分寄督抚、监司之耳目,而为州牧县令之表率,承流于上,宣化于下,所系綦重矣。”可见府在政区体系中上传下达、承上启下的纽带作用。雍正乾隆年间,又确立了直隶厅制度、明确了直隶州制度,充实了统县政区的管理体系。清朝对统县政区的整体制度设计,主要在雍正朝,调整的高峰有两个:雍正朝以及光绪、宣统朝。雍正朝的调整主要体现在两个方面:1.增加府数,划小府域;2.把69个属州升级为直隶州。地域上,主要在卫所、土司分布较多的西北、西南地区,以及属州较多的直隶、江南、山西、山东、河南、陕西等省。而光绪、宣统朝的调整,也主要体现在两个方面:1.增置或改置了38个直隶厅;2.增置或改置了37个府。地域上,主要在关外、口外地区以及光绪年间新建的五省。

而县级政区层面,散厅、散州、县都呈现递增态势,以新设为主,少有裁撤。新设县,也以雍正朝以及光绪、宣统朝为两大高峰期。与明代置县地域的分布相比,清代县制向外扩展地区主要集中在今新疆、东三省、台湾、青海及甘肃地区,明代这些地区有的不归明王朝管辖,有的只设置了羁縻都司卫所、巡检司,并无州县设置。既往的行省地带,置县分布的增加主要集中在西南三省,明代云贵川三个布政使司共领152个县级政区,清末云贵川三省则领283个县级政区,增长近一倍。州县分布密度上,直隶南部、河南中部、江苏南部、成都平原、关中盆地以及汾河流域置县最密集,都是人口稠密、开发较为成熟的地带。

这里有一点需要说明,关于清代“属州”的认识。既往研究如《清代地方政府》《清代地理沿革表》《清代政区沿革综表》等,皆忽略了“属州”或将其与“散州”划等号,《中国行政区划通史·清代卷》也未明确区分属州、散州之别。华林甫最早对清代“属州”进行了系统考证,并明确指出其与直隶州、散州之别:“属州为明清时期府之下领县的州,与直隶州不同的是它属于府,与散州不同的是它又领县。”总体上,清代州制的演变,一是属州于乾隆年间全部消失;二是增置大量直隶州(领县)、散州(不领县),其中不少是由属州之升降而来。属州是清代“省-直隶州-散州”三级明晰化之前广泛存在的政区形式,虽然它领县但又是“虚辖”(还存在16个无领县的属州),而且后来调整中有70个属州升为直隶州或府,占近一半。笔者考证县级政区升级时,计入属州升级的情形。

清代除了州制调整,厅制也发生了明显变化。雍正年间,厅制正处于形成阶段。乾隆续编《大清一统志》中的直隶厅已单独编排成卷,《清高宗实录》、嘉庆《清会典》则是实录、会典中最早明确记载“直隶厅”的,与散厅有别。乾嘉、光宣时期是清代设厅的两大高峰期,至清末时,厅的分布已遍布全国,不仅设置于边疆地带,内地“紧要之地”也多设厅专管,仅有安徽、山东两省无厅。

近年来,随着国家清史纂修工程的推进,邹逸麟组织团队编纂的《清史·地理志》即将出版。根据《清实录》《清会典》以及各类清代档案、地方志、清人文集等,《清史·地理志》对清代全国各级政区进行了详细的考证复原。笔者在逐条检验《清史·地理志》考证结果的基础上,对其中各级政区的数量进行了统计。清代全国县级及其以上的政区数目变迁,如表1所示。

总体上,清代各级政区总数都呈现增长的趋势,一是疆域拓展、派官设治的客观需求;二是内地省下治理的细化与职能明确化,府厅州县得以增加,总的目标都是加强中央集权。统县政区层面上,清代府制基本沿袭明制,但是清朝有意识地划小府域,将边疆与民族地区的军民府、土府向内地府制靠拢,并将诸多治理繁重、区位重要的直隶州升府,使清末府数较明末清初增加了36%。同时,创建厅制、调整州制,使府、直隶厅、直隶州因地制宜,管理有别,加强了地方治理的针对性。县级政区上,县制向边疆大幅扩展,清末设县数量较清初增加了229个。同时,118个属州降为散州,不再领县。又在府下紧要之区设置了许多散厅,由与知府同城事简的同知或通判管理。但与散州、县不同的是,厅的稳定性不强,调整十分灵活。清代前后共设过152个散厅,而后有20个散厅同级变更为州县,还有46个散厅升级为府级政区。到清末时,散厅只剩89个。但在制度上,清代已将地方行政层级塑造成规整的三级制,在各级政区体系内,也体现了因地制宜、通过不同政区形式与官员区分管理的理念。在人口大量增加的情况下,清代还通过佐贰官的分辖体制与设立县辖政区来缓解知县、知州等正印官的管理压力。总之,从省到县下,清朝构建起了层次分明、权力通达的地方治理体系。相比明代及以前的地方行政,表现出了更强的秩序性。

政区作为复杂的综合体,各要素在其中相互作用,不论整体还是局部调整,都可理解为对政区层级、边界、幅员等要素的重组。周振鹤指出,行政区划往往不是一次性的行为,而是一再进行的根据需要不断调整的常时性的工作。所谓调整,就是重新划分,这一形式往往是局部性的,但有时也有全局性的。调整变更的内容非常丰富,有建制方面的,如置、废、并、省或层级的降格,此外还有行政中心变迁、边界的改划、幅员的伸缩、隶属关系变迁、政区名称的改动等。清代的县级政区调整模式,涵盖了上述全部方面。考察清代县级政区调整,需有一定的史料标准。督抚奏章和皇帝朱批奏折是一手史料,实录、会典、一统志等官方文献亦有较大权威性,是笔者统计的主要依据。次之,地方省府厅州县各级的地方志、乡土志、清人文集亦有一定参考价值。时间范围上,始于清朝澎湖海战歼灭明郑、收复澎湖、台湾,统一中国领土(康熙二十二年,1683年),止于清朝末年(宣统三年,1911年)。笔者对清代县级政区调整的统计范围,限于有明确史料记载的正式调整。地方社会中,州县边界偶尔存有一些悬而未决的局部纠纷,相邻州县间甚至可能长期存有一些错壤未得官方厘正,不在考察政区变动的范围内。此外,一些奏而未准和奏准未行或缓行的政区调整,亦不在统计范围内。这种情况主要集中于光宣时期东北、新疆、四川等地区。例如:光绪三十四年(1908)五月,黑龙江省有林甸县、铁骊县等一批奏准但缓设的府厅县,直至清帝逊位也未及设治。光绪宣统年间,黑龙江、吉林等地的州县调整尤其是增置非常频繁,笔者认定的调整是以武昌起义(1911年10月10日)之前实际发生的县级政区变动为准。

四、县级政区调整的模式

清代县级政区调整的模式可分为析分、合并、同级变更、升级、改隶、迁治、更名、新设、裁撤等9种。康熙二十二年(1683)到清朝末年(1911)的229年间,县级政区析分222次,县级政区合并31次,同级变更36次,升级161次,改隶390次,迁治83次,更名46次,新设435次,裁撤52次,合计1456次。下面着重阐述9种模式的涵义、典型案例以及部分特殊情况。而每种模式涉及的县级政区数量、时间与空间分布特征,将另文阐述。总的来说,县级政区调整包括稳中有升的增置与特殊情况下的裁县,以及发生于政区结构体系内部(等第、边界、幅员、治所、名称等要素)的局部修正。

(一)析分,某县级政区分划出若干地域由其他政区管辖的情形。如最典型的雍正二年(1724)九月,苏州府分县:“苏州府长洲分县曰元和,吴江分县曰震泽,常熟分县曰昭文,昆山分县曰新阳。”一般发生“析分”后,本县的幅员缩小,划分出的地域有三个去向:1.直接整块析置为新县,如上述长洲县析置元和县之例;2.划分出的地域与其他县的部分地域组合而置新县,如乾隆六年(1741)五月,广东潮州府的丰顺县是以海阳县的县下政区丰政都为主,加上由揭阳、大埔、嘉应县划分出的若干县下都图而设。“原任两广总督马尔泰疏言,潮州添设丰顺县。”乾隆七年(1742),调整已经完成;3.划分出的地域可新设为府级政区(一般为不领县的直隶厅),如嘉庆十六年(1811),分广州府清远县之吉河乡与韶州府英德县之白石、独石、迳头、观音、虎山、高台六乡地,置佛冈直隶厅。再如宣统元年(1909)三月,分奉天府海城县西南三乡与盖平县北部一乡地,增置营口直隶厅。

(二)合并,某县级政区地域合并入其他县级政区的情形。一般发生合并后,并县的县幅员会扩大。清代文献一般记载某县级政区“并入…”或“裁入…”,“入”之对象即为发生并县的县级政区。如保定府新安县,“道光十二年,裁所属之新安县并入安州。”由于合并必然以裁撤旧县为前提,因此合并与裁撤的过程往往共同出现。清代大部分的县级政区合并是整县吞并,即将邻近的县级政区整体裁并入该县,不用再重新划定县界、学额、田赋等,影响最小。当然,也有县级政区裁撤后,划分给多个县级政区的情形。如直隶大名府魏县,乾隆二十三年(1758)六月裁撤,其地并入元城、大名二县。这种情况就要考量多个县如何划分裁县的地域,如何妥善分配裁县的行政资源。如魏县、元城、大名之例:

窃照大名府管理漳河县丞原属魏县所辖,大名县旧治在郡城之南缘。乾隆二十二年卫河水溢,浸损城垣而魏县城郭于是年被漳水冲塌,经前督臣方观承奏准将魏县裁汰,分归大名元城二县管辖,并将大名县移治郡城,与元城县同为附郭所有,魏县之丞系管理漳河之务仍驻扎魏县旧治,归于大名县所属,其关防改铸“大名县管理漳河县丞”字样。

可见,魏县保留了原来的县丞建置,治所仍为魏县旧治,并将其改名为大名县管理漳河县丞。在新合并的大名县境内,实际保留了原魏县的大部分职能。对于县境划分,同治《续修元城县志》载:“(乾隆)二十三年戊寅春裁魏县,其地十之九归大名,一归元城。”之所以归并大名者远过于元城,是此次划分辖区是依照漳河走向划分所致,主要是依照里距和地形而划。

(三)同级变更,县与散厅、散州之间的相互调整转换而保持层级为县级不变的情形。例如道光二十三年(1843),盛京将军禧恩上奏将奉天府宁海县改为金州厅。同级变更的情况在清代仅36例。随着清末以来地方自治思潮的影响,加之西方地方行政制度的渗透,辛亥革命后,全国开始了大规模的府厅州改县,“府”“厅”“州”作为政区通名逐渐淡出了历史舞台。仅就县级政区的同级变更而言,自1912年1月江苏、广西等地开始厅(州)改县到1914年6月四川越嶲厅、峨边厅、马边厅、雷波厅改厅为县,两年半间全国共252个散厅(州)撤改为县。

(四)升级,县级政区(含清初的属州)升级为统县政区的情形。这种情况,以属州、散州升直隶州,散厅升直隶厅居多。尤其是雍正年间调整属州,有69个属州升为直隶州,1个属州升为府。也有较少的县升级为直隶厅、直隶州的情况,而以县直接升府,整个清代仅有光绪二十九年(1903)直隶朝阳县升为朝阳府之一例。清代共21个县级政区有两次升级,主要分两种情况:1.第一次升级为直隶厅(州),第二次升为府。虽然就政区层级本身而言,府、直隶厅、直隶州同为统县政区,但在行政组织和实际管理中,府要高于直隶厅和直隶州。清初知府为正四品,乾隆二十八年(1763)后改为从四品。直隶厅同知为正五品、通判为正六品;清初直隶州知州为从五品,乾隆三十二年(1767)后改为正五品。乾隆帝认为,“知府为亲民最要之官,各省同知及直隶州知州内,在任已过三年能胜知府之任者,该督抚秉公保荐。”可见府在统县政区中处于更重要的地位,清代文献常有直隶厅(州)“升为府”的记载。如凤阳府颍州,清初沿明制为属州,雍正二年(1724)九月升为直隶州。雍正十三年(1735)七月,颍州直隶州又升为颍州府,并置附郭阜阳县:

颍州、亳州向俱为直隶州,查颍州界接豫省,地方辽阔,请升为颍州府,设知府一员,粮捕通判一员,经历兼管司狱事一员,附郭増置一县,设知县、县丞、典史各一员。将亳州裁去直隶州名目,与所属之蒙城、太和并旧属颍州之颍上、霍邱共一州五县,俱隶颍州府管辖。应如所请。从之。

2.第一次升级后又降级,而后再次升级,经历了调整的反复。如开封府郑州,清初因明制为属州,雍正二年八月升为直隶州,雍正十二年(1734)八月又降为散州,复归开封府管辖,“直隶郑州,并所属荥泽、荥阳、汜水、河阴四县,请改归开封府管辖。”至光绪三十年(1904)十一月,河南巡抚陈夔龙又奏请:

郑州一缺,原隶开封。现值卢汉铁路南北将次衔接,开洛支路亦已兴工,郑州适当其冲。拟请改为直隶州知州,就近控制,即以荥泽、荥阳、汜水三县拨归州属,径隶开归陈许道统辖,以裨治理。下所司议。寻奏:应如所请办理,并改开归陈许道为开归陈许郑道。依议行。

因郑州地处卢汉铁路要道,再次升为直隶州。

(五)改隶,改变县级政区隶属关系的情形。清代最集中的县级政区改隶发生在雍正年间,主要是雍正朝大规模调整属州导致。属州无论升、降、改、废,雍正年间调整的数量占清代总数的58.1%,雍正年间平均每年改掉的属州多达7.4个,从长时段来看,不得不说是一种“突变”。清初辖县的属州有150个之多,它们的调整必然带来辖县隶属关系的变化。升、降、废三种情形,清代仅有一例属州被废,即成都府威州,雍正六年被废入其管辖的保县,不涉及辖县隶属关系的变化;而属州升级为直隶州或府,其原辖县的隶属关系可能不变,但属州降为散州,原辖县的隶属关系必然会发生变化。属州调整后,其原来辖县的隶属关系变化,如图2所示。

县级政区还可能不止发生一次改隶。如安徽太和县、蒙城县清初皆属颍州,因雍正二年九月,凤阳府亳州升直隶州,无辖县不合常制,改太和、蒙城二县隶属亳州直隶州。雍正十三年七月,亳州直隶州又降为散州,太和、蒙城二县遂往属颍州府。清代还有13个县级政区前后改隶三次,以直隶、山东、河南三省居多,如直隶武清、东光两县都有过三次改隶。出现多次改隶,多与统县政区的调整相关,如东光初属景州,雍正二年景州降为散州后,东光改直属河间府,雍正七年因沧州升为直隶州,东光往属之。雍正九年(1731)二月,沧州直隶州降为散州,东光又还属于河间府。可见东光的后两次改隶都源于对沧州的调整。

从康熙二十二年(1683)至清末,全国仅有一例县级政区改隶4次,即肇庆府恩平县。恩平清初属肇庆府,同治六年(1867)四月,阳江县升为直隶州,恩平与开平、阳春一并往属。同治九年(1870)六月,阳江直隶州改为直隶厅,恩平等三县又还属肇庆府。光绪三十二年(1906)五月,经两广总督岑春煊奏议,阳江直隶厅复改为州,恩平再次往属阳江直隶州。但这次改隶不久后,起居注官恽毓鼎提出异议,至宣统二年(1910)九月,综合距离较远、不利控制、学务不便等原因,经两广总督袁树勋奏议,恩平又还属肇庆府。

(六)迁治,县级政区主要行政机构的衙署、行政中心地理位置发生迁移。清代对县治的调整非常务实,如非必要,不会迁治,治所体系十分稳定。许鹏曾将清代政区治所迁移的原因归纳为十大类,十分详细,本文不再赘述。县级政区迁治的原因亦如此,其中自然灾害尤其是洪水灾害、战争动乱、政治需要、位置偏远与交通不便等是导致县治迁移的主要原因。据笔者统计,1683-1911年间,全国前后共有74个县级政区迁治,其中7个县级政区迁治两次,1个县级政区迁治三次,即江苏沛县。沛县前两次迁治皆缘于黄河决口,第三次则因清军与太平天国捻军战争。乾隆四十六年(1781)八月,黄河决口,沛县迁治戚山(一作“栖山”);咸丰元年(1851)闰八月,黄河再次决口,又迁治夏镇;咸丰十一年(1861),“三月捻匪陷夏镇,人民死伤极惨。十一月,复结联东匪盘踞邑中,四出掠夺,村庄尽成灰烬。是年复还旧治。”

(七)更名,县级政区专名变更的情况,不含县级政区升级、同级变更导致的通名变化,但包含县级政区同级变更后的专名变化。如光绪十二年(1886)年八月,广西小镇安厅改县,名为镇边县,这种情形列入统计。清代的县名体系十分稳定,共44个县级政区发生过更名。县名更改的原因多元,大致可分为五类:1.合并、迁治等政区调整而导致县名更易,如河南兰阳县并入仪封厅而改名兰仪县、四川永宁县迁治古蔺场而改名古蔺县、吉林大通县迁治方正泡而改名方正县等;2.地名避讳,如直隶任丘县改名任邱县、江苏仪真县改名仪征县等;3.改少数民族语言音译地名为汉语地名,如直隶喀喇河屯厅改名滦平县、乌兰哈达厅改名赤峰县等;4.地名雅化,如直隶塔子沟厅改名建昌县、八沟厅改名平泉州等;5.表示美愿,如直隶四旗厅改名丰宁县,台湾诸罗县改名嘉义县等。清代只有两个县级政区有过两次更名,分别为河南兰阳县与江苏仪真县。兰阳是县级政区合并加避讳的原因二度更名,仪真则由于雍正、宣统年间两次避讳。

(八)新设,清代新设立、增置县级政区。增置新县与县级政区析分的关联密切,常共同出现,也有多种在原先县制未及之处直接设县的情形。本文统计的“新设”也包含清代裁撤或变更后而复设的县级政区。如直隶热河厅,雍正元年(1723)十月首次“新设”,雍正十一年(1733)废厅置承德直隶州,乾隆七年(1742)二月,又复设热河厅。故清代热河厅的“新设”计为两次。据胡恒统计,清代(含顺治、康熙朝)裁县而又复设的县级政区共26个,其中四川最多,共21处。这主要因为明末清初长时期战乱使四川人口大量减少,明代设置的县份因人口稀少,不得不合并州县,以节民费,以纾民困。待到康熙、雍正年间,经济恢复、人口增长,加上移民因素的影响,又陆续加以恢复。从时间上看,这26处中废于顺治年间的7处、废于康熙年间的18处,顺治年间复设的1处、康熙年间复设的8处、雍正年间复设的16处。因此,本文统计的康熙二十二年以后“新设”的县级政区,有多处是在康雍年间复设的,这也是导致清代全国新设县级政区以四川省为最多的一个因素。如雍正七年十月,一次性复设了双流、崇宁、彭县、彰明、罗江、大足、壁山、定远、大宁、新宁、安岳、彭山、青神、威远十四个县。

总结起来,清代新设县级政区的类型有六类:1.普通设县;2.县级政区裁撤或变更后而复设;3.府下增置附郭县;4.卫所改县;5.改土归流设县;6.县辖政区(佐杂)升置为县。每种类型呈现出显著的时空分布特征,可以很好地体现清代变革地方政区的理念和侧重。

(九)裁撤,废除县级政区的情形。一县被裁撤后,其管辖地域、行政资源会被邻近政区吞并或重新划分,最常见的两种情形,一为被其他县级政区合并,如前文“(二)合并”条所述;二是裁撤入府州,成为统县政区的亲辖地。如宣统三年(1911)三月,奉天府承德县、锦州府锦县皆裁撤入府,成为府的亲辖地,清末奉天全省各府均有亲辖地而无附郭县。

这里要说明的是,清代直隶厅很少辖县,直接管民,直隶州除了管县外亦有亲辖地直接管民,在某种程度上也具备县级政区的要素。除了顺康年间大部分集中于四川的若干裁而复设的县级政区,清代裁县一般是一次性行为,直至清末不再恢复。但也有特例,如广东保昌县与程乡县,曾经历二度裁撤,它们的命运系于其所属统县政区的性质。清初保昌为南雄府附郭县,嘉庆十一年(1806)六月,南雄府降为直隶州。依清制,直隶州下不设附郭县,故裁撤保昌县入南雄州。嘉庆十七年四月,南雄州复升为府,再设附郭保昌县。同年九月,保昌县遂被二度裁撤,“复广东南雄府为州,并裁复设保昌一县。”而程乡县原属潮州府,因距府遥远,雍正十一年三月裁撤,成为新设之嘉应直隶州的亲辖地。嘉庆十一年六月,嘉应州升府,置附郭程乡县以合府制。嘉庆十七年四月,嘉应府降为直隶州,二度裁撤程乡县,仍入州为亲辖地。清代裁县的原因大致可归纳为四类:1.人口稀少;2.地域狭小;3.同城二县合并;4.自然灾害。

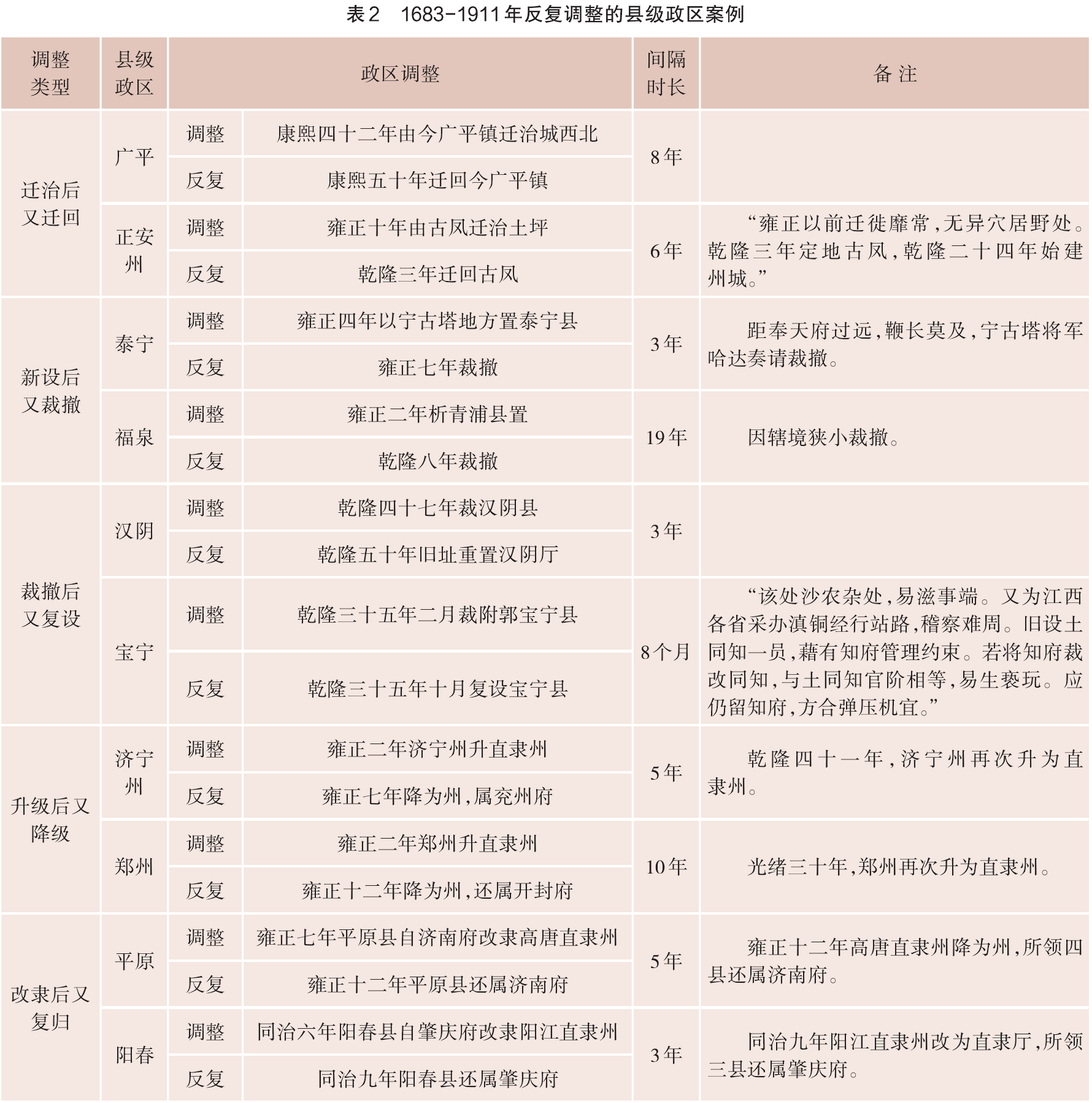

清代大部分县级政区调整得到了优化的效果,但也存有若干调整反复、浪费行政资源的情况,值得反思。对如此庞大的政区体系进行调整优化,即使是最有魄力的雍正帝也不可能一蹴而就。雍正朝的政区整顿中,山西的卫所改州县,大同府仍残留一些卫所未改,改土归流后,也还有相当数量的土府土州。双轨交叉并存、不便管理的积弊在局部地区仍存在,到乾嘉两朝以后才逐渐完善。更普遍的是若干发生反复调整的县级政区,由于政区设置和规划是综合、复杂的工程,会牵涉到经济、吏治、户口、基础设施等多方面因素,因此单从政区变动的角度考虑,调整的反复(尤其是短期内反复)是一种行政资源的浪费。不过在交通、通讯条件有限的清代,若想实现政区调整一次成功、“永久可行”也非易事。清代县级政区的反复调整主要可分为五类情况:1.迁治后又迁回旧治;2.新设政区后又裁撤;3.裁撤政区后又复设;4.政区升级后又降级;5.政区改隶后又复归。具体案例如表2所示。

政区反复调整既体现了地方治理的复杂性,也使我们看到了清代行政运作中弹性的一面。我们可以考证出清代诸多间隔较短的县级政区反复调整,这类反复也以雍正年间最多。可见基层县级政区的调整优化始终是一个摸索中的渐进过程,力求在政区调整中选取最佳方案,发挥其长治久安的作用,既是清朝统治者的理想效果,也是古今政府的永恒追求。

五、余论

关于清代政区的变动过程,“厅”的认定、属州与散州的异同、卫所改制以及政区调整前后的官民互动等问题目前研究都还比较薄弱。对这些问题的具体研究和认定可能对各类调整模式的统计结果产生一定影响,清代政区地理还大有可开拓的研究空间。

而在现当代行政区划领域,改革开放后中国行政区划演变的模式多元,频次更加密集。改革开放以来行政区划演变的5种最主要的模式(建制变更、政区拆分、政区合并、建制升格、新设政区)与清代县级政区调整的9种模式,涵义相通。研究政区地理,应该在认识历史规律和把握时代特征的基础上打破时间断限上的隔膜。就当代中国而言,含县级政区在内的政区主要调整模式是建制变更,其次为政区拆分与政区合并,而建制升格和新设政区比较少见。此外,各级政区的隶属关系、行政驻地与地名已经十分稳定,极少变更。清代的情况与此却差别很大,清代县级政区最主要的调整模式是新设和改隶,其次为分县(政区拆分)与升级(建制升格),而同级变更(建制变更)和并县(政区合并)比较少见,与当代情况基本呈相反态势。此外,改隶、迁治、更名也都是清代县级政区调整的重要方面,尤其是改隶,为数不少。

历史政区地理脱胎于历史悠久的沿革地理学,不应仅局限于复原行政区划演变的原貌,更在于从长时段考察当前行政区划的发展形势处于怎样的历史节点,以提供有预见性、针对性的行政区划优化建议。不论古今,行政区划调整都不仅仅是简单的撤并和划分问题,更是影响到国家治理架构和区域社会稳定发展的重要因素。

据民政部公开信息,2010-2018年,全国撤县设市98例、撤市设区21例。总频次上,8年间全国县级以上政区调整频率高达276次,平均每年34.5次。如果从清代的较长时段衡量,中国县级以上政区调整的频率已非常密集,涉及的政区数量十分庞大。这当然与城市化进程加快、人口增长、生产方式转变、经济发展等新时期的实际需求息息相关,但经过新中国70多年的探索奠定,当今已不是康雍两朝那样开疆拓土、行政定制的时期,密集的行政区划调整是否是优化空间治理的最佳选项,有待进一步验证。每个县的设置与发展都有历史基因和继承性,行政区划调整的速度是否充分尊重了自然、历史和社会发展规律,值得长期观察与反思。

(本文原刊《中国历史地理论丛》2022年第4辑第96—107页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)