|

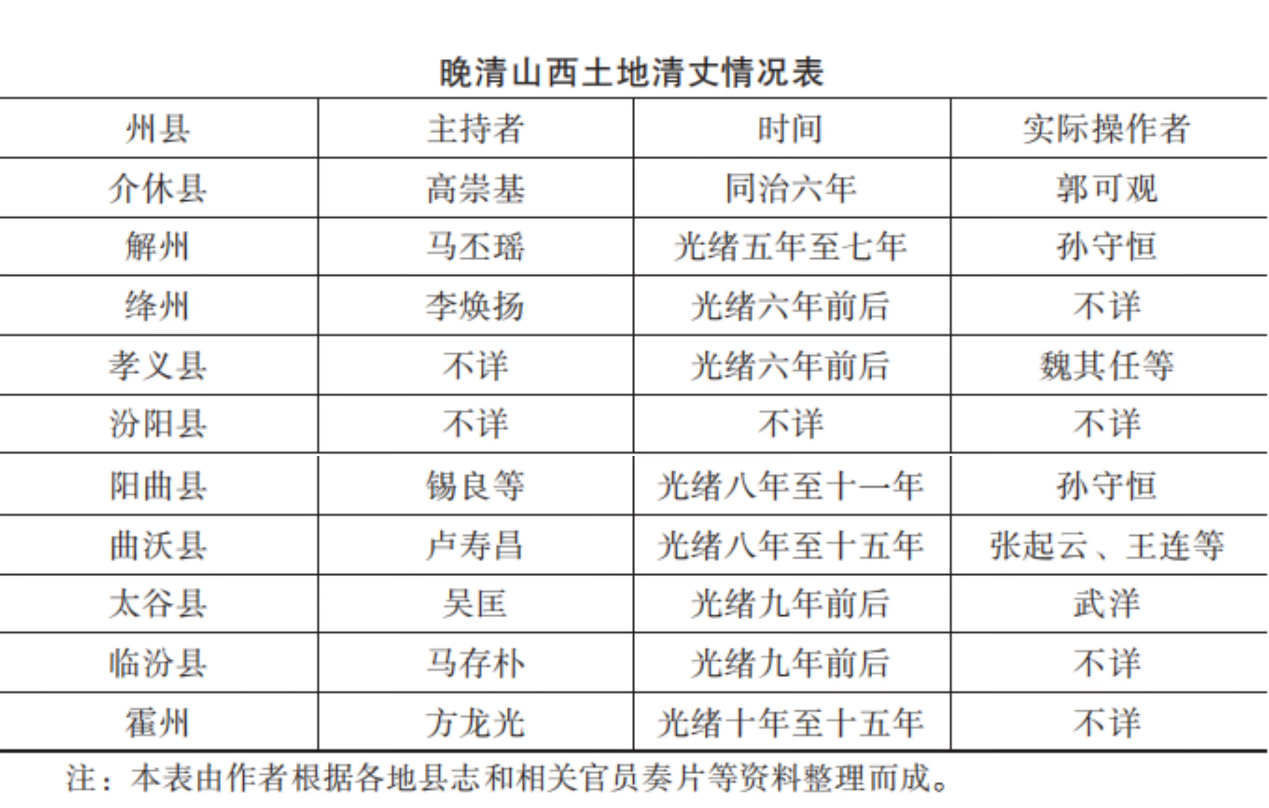

目前,学界对清代土地清丈与鱼鳞册攒造活动已有大量研究,涉及背景、组织、方法、过程与结果等各方面。但既有研究多关注清前期,聚焦徽州、两湖、浙江、广东等南方地区,与清代土地清丈活动的时空范围及鱼鳞册的保存状况有关。实际上,晚清时期,为解决战乱与灾害带来的田赋混乱问题,土地清丈再次受到重视,多地均有相关活动开展。山西也进行了规模较大的土地清丈与鱼鳞册攒造活动,尤以解州等地成效显著,成为晚清土地清丈的典范。直至清末,安徽等地仍希望效仿解州进行全面清丈。光绪三十年(1904),海关总税务司赫德提议筹饷清丈,袁世凯初拟议覆的奏稿亦以山西清丈的成功论证土地清丈之可行。

在土地清丈和鱼鳞册攒造研究中,一些重大问题尚存在争议。譬如,清丈中土地面积是否经过实际丈量?鱼鳞册登记的土地面积属于实亩还是税亩?实际丈量与恢复田赋原额是什么关系?有学者认为,明清时期没有进行过实测的土地丈量,鱼鳞册中的土地数字或为赋税化的田亩数字,或是共同协商的结果。有学者则认为相关数字系实际丈量的成果,或依实际丈量折亩而来,具有真实性。另外,在清代缺乏统一土地清丈制度的情况下,地方性土地清丈如何动议与展开,取得怎样的效果?同一地域内不同州县的土地清丈活动有何联系?地方官员的个体流动与集体联动如何促成清丈活动的推广?晚清时期的山西清丈活动不仅涉及多地,而且各地清丈之间联系紧密,是以传统方式进行赋制改革的一次重要实践。本文尝试利用晚清山西土地清丈的相关资料,对这些问题进行深入探索。

一、晚清土地清丈之议起与介休实践

清代未进行过全国性、普遍性的土地清丈。据张研统计,清代见诸官方记载的全国性土地清丈,自顺治二年(1645)至乾隆五十六年(1791)共有8次。不过这些清丈并非全面清丈,或只丈荒地,或只丈缺额,或只丈与赋役全书不符者,或只丈无册者。雍正以后,清丈扰民的认识逐渐成为主流。乾隆即位后采纳大学士朱轼的建议,“将丈量一事永行停止”。此后,一些省份虽有局部清丈活动,但多针对新垦荒地、滩地、沙田等类土地,官方组织的全面清丈基本停止,鱼鳞册失修现象十分普遍。

晚清山西就面临鱼鳞册缺失或失修情况。一些地方鱼鳞册失修多年,册载田土与实际情况相去甚远。如绛州在康熙三年(1664)形成的鱼鳞册一直沿用到光绪年间,“其中地数易主,粮亦屡次更名,以致图甲紊乱”。一些地方的鱼鳞册只涉及较小区域。如荣河县西临黄河,沿河一带村庄经常发生滩地纠纷,因而间有地册,但塬上俱无图册,“以故彼此相侵,不均不平,百数十年中,因参差而鸣于官者何可胜数”。一些地方根本无鱼鳞册可依。如光绪“丁戊奇荒”后,各地清理荒地,左云县反映“因卑县并无鱼鳞册籍,不能按户清厘”;浮山县地方老吏甚至不知鱼鳞册为何物。可见,时至晚清,不仅山西大多数地区长期未开展土地清丈与鱼鳞册攒造活动,而且鱼鳞册也从一些地方的赋税知识与征收体系中消失。

不过,随着田赋积弊加深,时人对土地清丈的认识发生变化。如冯桂芬总结宋代以来的土地清丈之法,主张采用罗盘定向、算术等先进方法进行土地清丈、均平赋税。他认为“清丈非必弊,亦视行之何如耳”,列举土地清丈“七利”。太平天国运动结束后,江南一些地区就开展了土地清丈与鱼鳞册攒造活动。

山西介休县是晚清北方较早开展土地清丈的地区。入清以后,介休县的田赋征收沿用明代黄册之法。康熙年间知县王埴曾有清丈之议,但未能推行。此后田赋积弊问题一直困扰介休,地亩钱粮“混淆不清,名实相背,典买取巧,死亡脱落,豪猾得肆飞洒之奸,良民反受赔垫之累”。道光年间,介休县令黄树宾提议清丈,但依然未得实行。至同治年间,介休县钱粮征收已面临严重困难,“每岁垫粮之数不下四五千两,其实无着者居其半,延缓者居其半,此无他,粮法混淆之故也”。因此,同治初年,介休知县高崇基决定以鱼鳞册式编审地亩。不过,初次编审中,各地公耆未实际查验、勘丈土地,仍只以户为经、以田为纬,根据各户契串进行土地登记。册书上报后,该地仍缺钱粮1100余两。此时高崇基已赴山西凤台县(今属晋城市)任职,但他仍牵挂介休清粮一事,与地方士绅往来函商,编定章程,并嘱时任知县丁树勋设立总局,继续编审地亩。

同治五年(1866)八月,高崇基从凤台返回介休,重新上任,清查隐匿地亩,以抵补空粮。然而,仅补足空粮并不能根除田赋积弊。因此,高崇基决定开展全面土地清丈,重建鱼鳞册。清丈活动中,全县235个村庄被分为12都,每都编造鱼鳞册10册,根据粮地的多少,或一村为一册,或一村为两三册,粮地少者数村为一册。“分清围数,编明段落,其四至、粮额,俱各注明,一地一串,编定号数,不得混淆”,最终形成的鱼鳞册以四至明确的田地为主要内容。土地典卖交易后,只在田地上登记新名,而册式不变,“人有更换,田无转移”,体现高崇基“专用黄册之不如专用鱼鳞也”的主张。清丈后,各村绘制地亩图。现存同治十一年介休《西段屯地理图》碑即是依据此次清丈结果绘制而来。

虽然鱼鳞册提供了田亩底据,但在田赋征收中仍存在一些实际操作问题。“一户所有之田,坐落数处,虽编定号数,而征收时尚须前后推寻”,因此,仍要将地亩统于户下,编造征收册籍。新的征收册以鱼鳞册为基础,“将一村所有之田,按花户分列各人名下,逐段写明,买到第几图、第几段、何项地、若干亩,应完粮若干,合官银若干,系何号数,于每人之后注明共完官银若干。庶几征收时,一览可知”。这样,介休县形成以田系户的鱼鳞册与以户执田的征收册相互配合的田赋册籍体系。凡有土地典买等交易,典买者须领取契纸,验明填写地亩、钱粮等信息,再加盖村庄验讫戳记。鱼鳞图册相应地段上须贴条写明交易信息,若再有典卖,续注于后,但不得涂改册式。征收粮册上则须勾销卖地之粮,注明典卖于何人。同时,买主名下须添写买到地亩、钱粮等信息。在典出赎回、借贷质押以及典卖更换新名等交易中,鱼鳞册中的地亩数据均固定不变,仅在征收册上进行过割登记。

同治年间介休县的土地清丈是山西一次相对独立的成功实践。此后,光绪五年的解州清丈办法创之于当地乡绅孙守恒,推广至山西阳曲、陕西朝邑等地,未受介休清丈办法的直接影响。不过,在光绪“丁戊奇荒”后的山西清丈活动中,介休清丈与解州清丈成为清丈可行的重要例证,即“高崇基行之于介休而效,马丕瑶行之于解州而益效”。介休这套与解州不同的清丈方法和系统,被曲沃、太谷等地效仿。

二、土地清丈的组织与经费

光绪初年的“丁戊奇荒”进一步加剧山西田赋征收的混乱。自然灾害导致大规模人口逃亡与土地抛荒,土地产权发生剧烈变动,私占、倒换现象普遍。另外,大量地方里甲书差亡失更替,田赋体系进一步崩溃。

在灾后重建社会秩序过程中,土地清丈之议被再次提出。山西巡抚曾国荃致信驻省南署理赈务的阎敬铭,提到“近来建议者,亦多以清丈为说”。但全面清丈面临时间、经费、人力的诸多困难。曾国荃认为,“若逐一清丈,又恐拖累地方,久旷时日,然不亟此清剔,贻留一分累粮,民间即受一分之害,届及民困不支”,“固苦人财两绌,无能为役,就令逐为清丈,而于有力无力,有人无人亦无从区别,徒为俶扰,何益事实”。他对全面清丈态度较消极,仅于光绪五年、六年进行全省新老荒地的清查与蠲豁。

灾后之初,只有解州进行了土地清丈。至光绪八年,巡抚张之洞面对各地不断的荒地请豁,提议通过土地清丈解决田赋积弊。但此次清丈并非制度化地在全省推行,而采取自愿原则,“此后晋省州县,何处能办清丈者,由省委员勘明举办”。张之洞上奏前,各地已有清丈之请或已开始清丈。光绪八年前后,山西阳曲、曲沃、太谷、霍州、绛州、汾阳、孝义、临汾等地纷纷展开土地清丈活动,形成晚清北方一次规模较大的清丈浪潮。

那么,这些地方以何种方式展开清丈,如何筹措经费?上文提到,同治年间介休清丈分三个阶段:一是高崇基调任凤台前,仿鱼鳞之制编审地亩,先由“各村公人乡保认真查办”,然后将册簿送至官府;二是高崇基重回介休前,叮嘱知县设立总局,“俾各乡公耆有所咨询”;三是高崇基回任后,重新编订章程,按照鱼鳞册式进行全面清丈。从前两个阶段看,介休清丈应是在总局组织下,由各村公正长者完成。清丈经费则来自地方绅士。如当地大财主郭可观帮同办理清丈事宜,“逐亩量勘,经历寒暑,雇觅书手、算手绘造鱼鳞细册,共费八千余金,均系郭可观一人独任”。

解州、阳曲等地清丈章程对土地清丈的组织方式有更详细的记载。光绪五年,解州在州城内设立清丈公局,“精择绅民十八人,一人总理局务,一人管局费帐,四人管旧粮册、查对粮地,二人清算数目,二人司舛错粮地不符户簿,二人清算数目,四人书写,二人听差”。此外“选正直精干、任劳任怨者三十二人,每二人清查一里,再派局中四人复查,此三十二人有事相招,不常在局”。清丈过程中,清丈公局起到核心作用,形成局士查对核算地粮,专人分里清查、丈地与监丈,画匠、书手等为辅助的组织体系。各村公约主要负责协助,不直接参与清查和丈地。

《解州清丈地粮章程》最后,知州马丕瑶详列“勾稽丈量、悉心推勘”者39人及总司局务的孙守恒之名。各里图说后记有“某人查”字样,一般为2人,部分为3—4人,与章程中“选正直精干、任劳任怨者三十二人,每二人清查一里”基本对应。他们是除局士外清查与丈地的实际操作者。从人员构成上看,孙守恒为增贡生,其他39人为岁贡生、例贡生、廪生、附生、监生、武生等。有本身即有功名者,亦有在办赈、清丈等事中出力而获功名者,大多为当地士人、有力之家,大灾前后亦积极参与地方事务。例如薛嵩龄“家世业农,有田千余亩,生平尚俭约,习勤劳,昼课农作,夜读诗书”。虽清丈公局局士名单已不可考,但从其核算地粮的任务看,局士应是明算的地方文人。例如县志记载南庄村人侯效谦参与清丈田亩活动,“以明算与其事,厘剔积弊甚多”。他不在上述39人名单内,应是在局局士。可见,解州清丈通过成立公局与择选绅士,形成一支独立于村甲的专门清丈队伍。

土地清丈耗时耗力,参与人员的经济条件是其能够专门从事清丈的保障,有些参与者甚至是大田产所有者。如何避免他们在清丈中的欺隐?《解州丈清地粮里甲图说》显示,负责各里查丈的人员皆非本里人,实行回避制度。如王有元系和乐里张锁村人,负责元善里的查丈;李弼烈系忠恕里长江府村人,负责孝顺里的查丈。阳曲县立11条局规,专列应对欺隐的方法,“局士在局办公者,不必尽无地粮,有有地粮者,须得首报清楚,如有欺隐,查出加等惩办”,“稍有偏袒欺蒙,查出以通同作弊论咎”。

阳曲县地域范围比解州更广阔,其清丈动用了更多人力,主要依靠该县清丈公局延请的包括孙守恒在内的解州绅士80余人完成。他们分班进行点地,每班1人绘图,1人执草鱼鳞册,1人执原报册,2人挨段点地。公局分派委员,协同下乡。点地完成后,时近年终,解州绅士回籍度岁。丈地环节由公局分派委员带同本地绅士,下乡分途督催。丈地完成后,公局委员与解绅一同抽丈,随后誊写鱼鳞册,填写征粮簿。可见,阳曲县的清丈组织体系较为复杂,形成本地绅士与已有清丈经验的解州绅士协同清丈的体系。一方面,解州绅士经验丰富,与阳曲地方利益关系较为疏远,不易形成欺隐;但另一方面,解州、阳曲两地遥远,往来不便,点地完成后解绅回乡过年,第二年只有部分解绅返回,造成阳曲清丈的迟滞。同时,阳曲县共830余村,是解州97村的8倍多,丈地、造册等环节只能依靠各村村头、社首,由局派人员督同完成。

其他各地的清丈也基本通过设立公局展开。例如曲沃县设立清粮总局,西庄人张起云在清粮总局数载,“膺清查屯田主任,苦心孤诣,指示机宜,核算明晰,丈量无讹”。绛州设立总局与分局,共分9局,以城局为总局,由各分局将各村“头绪”、“公直人”召集到局内,令择通晓书算者2—3人、“工尺”2—3人领册清丈。分局收齐图册后送总局核办。

土地清丈所需经费亦较浩繁,是全面清丈被认为造成扰累的重要原因。介休清丈的成功离不开当地大商人的经费支持。曾国荃的继任者、巡抚卫荣光评价介休清丈“既未动公款,亦未摊派民间”,侧面反映时人对清丈扰累的忧虑。因此,光绪后的清丈中,不扰累百姓成为一个基本原则。解州清丈章程规定,“清粮清地一切纸笔口食之费,均由局发”,“一切零星下乡杂费,概由局出,各村公约不准向花户派收壹钱,查出严惩”。阳曲县亦规定局士下乡各种费用均由局备发,不得扰累百姓。参与曲沃县清丈局事务的张起云“在局数载,膳费均自备,应得薪资,全数拨归公用”,“固未尝扰地方一饭,支地方一钱也”。公局经费则主要来自官府筹款,即所谓“官筹款,绅择人”。张之洞提倡清丈时说明经费来源,还提出,“臣当督率司牧,因地制宜,筹款办理”,“于清丈开办之年,暂免一年田房契税”。光绪八年后阳曲等地清丈经费即由此来。在霍州开办清丈批文中,张之洞要求“该牧应明白出示,无论清丈案内暨民间寻常交易契税,一律停征,以免书吏影射”。

总结来说,晚清山西土地清丈活动通过设立清丈总局完成,形成独立于村庄的专门清丈队伍,开辟专门的清丈经费来源,既避免由地方公耆、里长、册书主导清丈造成的欺隐,有助于形成真正有价值的册籍,又避免在人力、经费等方面对地方的扰累。

三、土地清丈的方法与过程

光绪“丁戊奇荒”后的土地清丈并非统一强制的政策,而由各地自愿开展。由此,清丈一直延续至光绪十五年,方法上也有所不同。总体而言,山西清丈活动形成解州、阳曲等地由解州士绅直接参与或效仿解州的“解州范例”,及太谷、曲沃等地效仿介休的“介休范例”两种模式。下面按照时间线索,分而述之。

解州清丈从光绪五年十月开始,到光绪七年五月结束,历时一年半多。当地认为,“清地先清粮,欲清粮先清户,三事必分先后,终究合为一事,递次详查”,在清查户地粮的基础上,进行点地、验契、丈地、抽丈、核算地粮、誊写工作,最终形成各村鱼鳞册与征粮簿。具体过程如下。

其一,清查各村户口、地、粮。局绅先执旧粮簿,挨户查实地亩和应纳钱粮,对比地数折算粮银与原额是否有缺,再填写一定格式的各村现查户口粮地册,将所得册簿送局与旧粮册比较后,“将各村地抽至一册,各地粮抽至一册,各村户口注成一册”,形成鱼鳞草稿。

其二,修造草鱼鳞册。草鱼鳞册以村庄为单位,清丈局雇书手写出空表后,旧里长负责组织各村公约将该村所有地亩逐段开写,注明粮色,然后送局。局绅执册赴各村查点地亩,添点遗漏。之后,百姓各呈各契到局,查对与草鱼鳞册所写地亩是否符合,有不合者即令更正。

编写草鱼鳞册的过程也是重编里甲的过程。如解州97村按照地域被分为16里,约9000余户,“一里约八九村,必连住一处者,每里约计八九百户,每一村立为一甲,大村者分作数分,小村附于邻村甲中”。草鱼鳞册的格式模仿鱼鳞册式“一村为一甲,注册一本”,“无论户住何处何村,必以地亩所在为定,立成里甲,开收过割,必得永远仍在本里本甲”。草鱼鳞册编写完成,里甲也分编清晰,即可开始丈地。

其三,按村分围丈地,填写草四至鱼鳞册。以村庄为单位,先将该村原额地数记清,然后由公约将该村土地用石灰分成若干“围”。与原地相符的“围”只进行总丈,与原地不符的“围”则分段零丈。一村丈量完成后,“令画工履地逐段,绘一村地亩图”,填写草四至鱼鳞册。

其四,算粮折银,编定草征粮册。局绅按照草四至鱼鳞册中登记的实际地亩数,以平、坡、沙各色地,逐项算粮折银。“将一村一甲中,每一人名下地粮,逐项提写到一处,名草征粮册。”草征粮册发交各村,由粮户确认无误后画押。

其五,誊写各村鱼鳞册、征粮簿。鱼鳞册一式两本,分存州库和各村公庙;征粮簿亦一式两本,分存州属经收钱粮房科和各村公庙。

解州征收册籍的编制方式与介休县基本相同,以村庄为单位,将每村地界范围内属于同一业户的地亩提写至一处。“以田为经,以户为纬,各村粮有定额,田有定数,田易主,仍在原册,粮更名,不出本甲,一人姓名,数里皆能记载。寸土赋税,两村未许更移”,形成钱粮征收体系。

在解州清丈的同时,山西其他一些地方也开始清丈。绛州清丈于光绪六年实行,以康熙三年编审的鱼鳞旧册为本,“照旧册以寻地,按地亩以科粮”,依据清丈时地主姓名进行整理,然后下发册籍,由各村公正长者等领册清丈,在规定时限内完成。

张之洞在光绪八年奏报中提到,汾阳、孝义两地皆自愿清丈,因经费未集,尚未开办。但实际上,孝义县曾在光绪六年举办清丈。孝义县人冯济川当时归家参与清丈:“三月本邑清丈地亩,余入社代父老验契誊簿,有时履亩,月余竣事,地亩仍未清也。”这次清丈最终未能完成,“盖此事非有清廉干练之官绅五六人,不可举办”。光绪九年,汾州知府朱采查知孝义县曾“以清丈之故,印过白契数万张”,“每张银四钱”,“杂费数百文”,该县被革职的户书魏其任“仗充清丈局绅之势,招摇婪索”,“通计真赃实据已不下数万串之多”。汾阳县清丈未见记载,办理情形不详。

转折发生在光绪八年。张之洞为豁除累粮上奏,其中“高崇基行之于介休而效,马丕瑶行之于解州而益效”的论述为各地清丈确立了效仿对象。由此,土地清丈进一步在阳曲、曲沃、太谷、临汾、霍州等地展开。

阳曲县在光绪八年至十一年举办土地清丈。有了解州清丈的经验,加之大灾已经结束,清丈更为细致。具体步骤是,开局清丈前,定清丈首要四条:(1)选用公正绅士,了解地理形势,雇佣画工,绘制村庄部位图;(2)了解各村户口、土地及粮色等项;(3)了解折银之法以及差役摊派方式等;(4)了解典卖田地习惯。开局以后,分点地、验契、丈地、抽丈、核算地粮、誊写等步骤进行清丈,基本过程与解州无异,最后进行地粮核算,形成鱼鳞册与征收册两种册籍。阳曲县的点地和抽丈均在解州绅士协助下完成,但在丈地这一核心环节中有所不同。解州丈地原则是将村庄内土地分“围”,先对“围”内土地进行总丈,再对照与原地不符者,分段进行零丈。阳曲县则是各村逐段丈量,“小村地少,数日可完,大村地多,分班丈量,数日亦可完”,丈地完成后,“余地几倍原额”。

曲沃县清丈事迹见于该县民国县志。县志称曲沃清丈是阎敬铭和张之洞会奏令各县清丈后进行的。但根据张之洞的描述,曲沃县清丈是由地方绅士呈请,由张之洞“饬该县认真举办”。曲沃县遗存《东辛村鱼鳞册》系光绪十五年清粮总局抄发,共三册,册中有字围、段、地主、东西南北四至、畛、地、面积、长阔、征粮等内容,与县志记载的“按字分围,按围分段,按亩计粮,按名填造”吻合,应是效仿介休的清丈方法。此外还留存《庄里村鱼鳞册》二册、《东南张村鱼鳞册》一册、《堡河村鱼鳞册》一册。封面皆写有“存庙备查”、“某村收执”、“光绪十五年清粮总局抄发”,证实鱼鳞册由清徭局和村公所保管的制度。

太谷县土地清丈由知县吴匡主持,光绪九年十一月办竣。县志所记清丈缘起、方法和曲沃县基本相同,推测其亦仿照介休举办。

临汾在光绪九年前后有清丈动议,县令马存朴主张先清理典业再清丈土地。对此,张之洞在批牍中指出:“该署令先清典业,以为清丈权舆固善,但欲将典业之过十年者,一一责其投税,必致骚动一邑,断不可行。若论及漏罚,尤属不可。”民国《临汾县志》所记田亩数字仍沿用乾隆以前的奏销册,未记清丈之事,推测此地清丈效果不彰或未能施行。

霍州清丈始于光绪十年二月,定清丈章程五则,但张之洞认为,“章程第四条所称各情,但以目前地色为衡,不以历来粮额为断,以一人之创见,改二百余年之旧章,殊骇听闻,必致纷扰”。其章程似涉及土地钱粮科则变动。此后,霍州知州方龙光调任归化厅抚民同知,巡抚刚毅认为霍州清丈未办竣,因此将方龙光与时任霍州知州德生互相调署,光绪十五年,“兹查霍州清丈等事,业经办理完竣”,方龙光与德生各回本任供职。

整体看,自光绪五年解州清丈后,山西绛州、汾阳、孝义等地自发展开土地清丈。光绪八年起,在张之洞支持下,阳曲、曲沃、太谷、临汾、霍州等地展开清丈,以阳曲、曲沃、太谷最为成功。与山西一河之隔的陕西朝邑则受阎敬铭的直接影响,由解州、阳曲清丈的实施者孙守恒主持,分两个阶段完成。山西整体的清丈从光绪五年持续到光绪十五年,各地清丈时间自两年至五年不等。在民国初年全国性土地清丈背景下,山西省于1915年再次进行清丈并攒造鱼鳞册,“先由从前办理清丈著有成效,以及地方富庶、交通便利之阳曲、新绛、曲沃、太谷、汾阳、介休等六县办理”,实际仅在太谷一县办理,且在1916年7月后一律暂停。可见,民初山西组织开展的清丈仍集中在晚清曾经举办过清丈的地区。

四、鱼鳞册攒造及其登载土地数字的性质

各地土地清丈过程,同时也是攒造鱼鳞册的过程。从解州、阳曲的情形可见,在清丈过程中形成鱼鳞草稿、草鱼鳞册、草四至鱼鳞册、鱼鳞册等不同阶段的册籍。征粮册则以鱼鳞册为底据编订。清丈章程中有关鱼鳞册的内容只是文字性规定,现存的鱼鳞册则提供了实证,可以揭示鱼鳞册攒造过程及其登载土地数字的性质。

前文已对鱼鳞册编修和每个步骤的关系有所交代,这里重点讨论鱼鳞册及其形成过程中各类地册的册式,即登记格式和内容。与上述土地清丈办法的两套系统相对应,晚清山西清丈后形成两种鱼鳞册式:解州、阳曲采用“解州册式”,介休、曲沃、太谷采用“介休册式”。

解州清丈在正式丈地前先逐户调查户口、地亩、钱粮,为此制定“各村现查户口粮地册式”,册式所列重点清查的内容是过割、买卖和典的情况,说明解州地粮分离问题严重。解州旧无鱼鳞册,地亩随粮户粮名任意搬移无定,“粮地悬殊,飞洒寄脱,展转典卖,过割与否,均无从查”。地粮紊乱,久为民累。光绪大灾后,更多户绝丁亡,地粮淆乱更加严重。编制鱼鳞册就是要达到地粮归一目的,清地、清粮、清户则为最要。

草鱼鳞册是在清查户口、地、粮的基础上编写的。清查户口粮地后,各村地抽至一册,各地粮抽至一册,各村户口注成一册,在此基础上制作鱼鳞册草稿。随后,由清丈局向各村发放草鱼鳞册空表,填写所有地亩、粮色。草鱼鳞册格式较鱼鳞册简化。

丈地环节制定了“草四至鱼鳞册式”:

某人某粮名/某地若干/四至某某/征粮若干/折银若干

草四至鱼鳞册和草鱼鳞册只差两字,但本质不同。草鱼鳞册是各地在清查户口粮地后,由各村自行填报,“各村地亩,或只注大概,有整无零”。草四至鱼鳞册则经过丈量后填写,填完“即行送局”,“由局逐名细查,是否与前更正清草鱼鳞册,果否相符,或各村所丈地亩,多少偶有疑似,即令局绅到各村履亩抽丈”。

抽丈完成后,依据草四至鱼鳞册编订草征粮册,经粮户确认画押后,最终编订鱼鳞册。“鱼鳞册式”如下:

首写某里某甲/某人某粮名/某地一段计地若干/东至某南至某西至某北至某/应完正粮银若干

鱼鳞册正页有格式,册首、册面也有格式。阳曲县规定,各村鱼鳞册首上“写自某方编起,以次某方止,共某色地若干、粮若干、银若干。或有无粮官地,只写某地若干,逐色写明,再写通共地若干、粮若干、银若干,册面上写光绪十壹年某月发给某都某甲地亩鱼鳞册”。现存解州、阳曲等地鱼鳞册实物格式与上述规定基本一致。

相较而言,同治介休鱼鳞册式更加细致。册中首先记录村庄四至边界、东西南北四个方位分围情况、地亩及钱粮总数。接着分记每一围的信息,包括面积、粮银、段数、四至。自分别登记地户开始,详列村名、围号、地名、坐落、地畛、段号、地名、地户、村庄、获取形式(典、买、换等)、何种地色、亩数、完粮与折银数、串码、四至。光绪年间曲沃、太谷等地的鱼鳞册式受介休册式影响明显,但亦有简化。曲沃《东辛村鱼鳞册》首记该村除庙基、房基等免征钱粮地之外的地亩信息,以及各色地亩数额,但不记村庄四至、分围情况以及各围信息,直接按围登记每段地亩,册式如下:

(某)字围/第(某)段/地主(某)

东至/西至/南至/北至

(南北或东西)畛/(某种科则)地/亩/分/厘/毫/丝/忽/微

(某方位)长几丈/(某方位)阔几丈

征粮

可见,曲沃鱼鳞册式参照了介休鱼鳞册式中的围号、地段与方位等信息。不过,曲沃鱼鳞册最后虽有征粮一栏,但实物中皆未填写。民国《新修曲沃县志》也只提到最终编订两份鱼鳞册,未提及像介休、解州、阳曲等地还编订征粮册。鱼鳞册首页“光绪十五年清粮总局抄发”、“二乡东辛村收执”与“存庙备查”字样,实际体现土地清丈后编订的鱼鳞册作为底册和根据的性质,因此没有必要登记征粮信息。另外,曲沃县的钱粮催征也不依靠地方里甲体系,“至民间完纳国课,自行到县,由县署指定殷实钱商,代收代缴,行之既久,官民称便”。因此,鱼鳞册上未填写征粮信息,征收册也可能由县统一掌握,未抄发各地。

栾成显的研究表明,鱼鳞图册有各种草册与正册,“实为一个包涵多种类别的土地册籍系统”。胡铁球等结合婺州鱼鳞图册实物,将其分为鱼鳞清丈册、鱼鳞草册、鱼鳞图册、鱼鳞家册。其中鱼鳞清丈册、鱼鳞草册大致与晚清山西土地清丈中的草四至鱼鳞册对应,是丈地环节形成的。尽管鱼鳞图册形成的核心环节在于丈地,但在不同阶段分别编订了清地册、清户册、清粮册、鱼鳞草稿、草鱼鳞册、草四至鱼鳞册、草征粮册等不同性质的过程性册籍,最终才形成鱼鳞册与征粮册。

晚清解州、阳曲等地的清丈,呈现鱼鳞册形成的完整过程。结合现存鱼鳞册实物,更有助于理解晚清山西地区鱼鳞册登载土地数字的性质。关于鱼鳞册登载土地数字的性质实际涉及三个问题:其一,是否履亩丈量(是否登记所有土地)?其二,是否实丈测量(地亩数字是否具有实际面积意义)?其三,如何进行钱粮折算(是否进行了折亩等土地数字调整)?

首先,晚清山西土地清丈为履亩丈量登记。从清丈过程看,在丈地之前的准备阶段,各地通过查阅旧册与村庄业户呈报,形成清丈依据。在编写草鱼鳞册时,公局派人赴各村履亩挨段点地,对村庄所有地亩清点登记。丈地环节尽管存在由专人丈量和各村领册丈量的不同方式,但基本上都进行履亩丈量登记。如阳曲以村为单位,对所有土地进行履亩丈量,最终“余地几倍原额”。

解州情形较为特殊。其清丈在光绪大灾后不久举办,为避免清丈时间过长造成扰累,方式有所变通,分为总丈和分丈。若一村总丈时,除去各类无粮地及特殊地类外,总丈地亩与旧地相符,则不再分丈。若围内有“此多彼少之歧”,则分段零丈,“以多补少”,村庄内部以多地之户补少地之户,村庄之间以有余之村补不足之村,补足地粮征数。因此,解州有的村庄进行总丈,有的村庄总丈与分丈相结合,均属实际丈量。

解州、阳曲绘制了比较精确的里甲清丈图。两地图说首图之下记载,“每格壹面贰百伍拾步见方,共壹千步,每格纵横陆万贰千伍百步,成地贰顷陆拾亩零肆分壹厘陆毫陆丝陆忽,以下各图格仿此”,表明解州、阳曲的清丈是履亩实丈,登记了所有地亩。

因资料缺失,介休、曲沃、太谷等地的清丈过程不甚清晰。介休郭可观曾雇觅书手、算手绘造鱼鳞细册,说明专业人士参与了清丈。现存同治十一年介休《西段屯地理图》碑依照鱼鳞册绘制,碑阳为村西南6册、村东北7册各地块所属鱼鳞册册号、围号、地名及地图,碑阴详列6册、7册各围之地名、畛向、段数、面积,证明其鱼鳞册确系履亩丈量登记。曲沃、太谷方志记载各村“按字分围,按围分段,按亩计粮,按名填造”。因此,介休、曲沃、太谷、绛州等地的鱼鳞册式以村分围、以围分段,有总有分,依次登记,保证了土地清丈的全面性和精确性。

那么,履亩丈量登记后,鱼鳞册载录的地亩数字是否为实丈结果?虽然土地数字登载过程中可能存在欺隐,但普遍看,晚清山西清丈鱼鳞册登记的是实丈之后的土地面积数字,可从清丈前后整体地亩数字的变化,以及鱼鳞册登载数字与当前耕地数字对比两个方面加以证明。

解州清丈前后,田亩面积发生较大变化。乾隆时期解州本州民田、屯田共计286697余亩。光绪清丈后,该州土地数字为321850余亩,增加35153余亩。雍正以后,阳曲县民田、屯田、更名田、实在熟地共845800余亩。光绪清丈后,40都共计地1583686余亩,超出原额土地近一倍。光绪清丈前,太谷县田地面积共计586763余亩,此外有零星清查出的土地。光绪清丈后,各类土地总面积达741562余亩,增额154799余亩。清丈前,绛州西庄旧册记载田地6063余亩,清丈后新册记载田地为7937余亩,增额近1900亩。这些增额显然是履亩丈量的结果。

对比现存各村鱼鳞册登记面积与当下耕地面积,可进一步证明清丈中土地登记的完整性与数字的真实性。例如,介休西段屯第6册、第7册鱼鳞册登记土地共计59围,面积总计9664.51亩。目前,受建筑用地增加与村界调整影响,西段屯总面积7000余亩,耕地面积5400亩,比同治清丈时有所减少。曲沃《东辛村鱼鳞册》登载的土地面积为2533余亩,而据笔者实地调查访谈,新中国成立后,该村因宅基建设等占用土地,现有耕地2250亩,两者相差不大。因此,光绪清丈后鱼鳞册登载的土地数字具有真实性。

经过清丈,山西各地登记的田亩数有明显增加,但钱粮征收仍维持原额水平。乾隆时期,解州征粮19769余石,折色并加增丝绢等项银21590余两。光绪清丈后,田地增额但征粮额仍在19763余石,基本不变,折银数为28000余两。光绪《解州志》、民国《解县志》的土地和征粮数字为照图说登记,折银数为22724余两,与乾隆时期相差不大。其他清丈地方的情形与解州基本相同。

与同治时期浙江兰溪等地通过土俗亩、藏等亩等方式调整土地数字不同,光绪解州等地的原额恢复是在草四至鱼鳞册完成后的编订草征粮册过程中完成的,“局绅照四至鱼鳞册实地亩数,按平坡沙各色地,逐项算粮折银”。对那些本有税粮但多丈出土地者,实际维持原有的征钱粮数,不过按现丈亩数进行折算征收。例如,解州城北城东一些村庄各有碱滩。此前这些地亩以段计亩,征赋比沙地重。光绪年间对这些地亩逐段进行实亩清丈,“计实地虽较原额多三百余顷”,但仍照原征钱粮数目、按亩折算,得出钱粮与沙地钱粮相符。阳曲县钱粮核算也在地亩丈量后进行:“各都算完,总计无溢额则已。设有盈余,先将越过上平地重粮,减成上平地粮色;次除河漂地、石压地、义冢地、房屋地、各样官地等粮。如又有盈余,改减征法,俾实惠均沾,总期合额为止。”也就是说,丈地形成实地亩数,鱼鳞册也登载实地亩数,但核算地粮时以原额为基准折算钱粮。

总之,晚清山西清丈以后,鱼鳞册实际发挥地亩底据的作用。解州、阳曲等地的清丈过程、清丈后的地亩增额与鱼鳞册实物皆表明,其丈地为履亩实丈。而所谓维持赋税原额,主要在清丈后编订征粮册簿的过程中完成。以往不少学者认为,清丈是为了维持、恢复原额,土地清丈并非实丈。但山西清丈事例说明,清丈及登载实际土地面积与维持赋税原额并不矛盾,不能简单以维持原额的结果推断清丈过程及其是否实丈。

晚清山西开展清丈、编修鱼鳞册活动,清查了土地和田赋,对地户而言,包赔包累、飞洒诡寄等弊病大为缓解,对地方政府而言,空粮积弊扫除大半,地方政府直接掌握的地亩底据与征收册籍体系建立。介休清丈后,“空粮诸弊,一旦豁除”;解州清丈后,“征收最易,官赋不亏,民力不困,成效益彰”;太谷县清丈后“积弊一清,官民称便”。

五、土地清丈官员网络圈的形成与作用

在清代多数地方官员的认知中,土地清丈乃扰民之举。康熙年间《福惠全书》提到,“然既云清丈,不独隐占者固丈,即无隐占者亦丈也。夫无隐占而亦丈,是一丈而阖邑为之骚动矣。且丈则官为履亩,于是业户有差催守候之扰,里胥有科敛酒食之费,弓正有嘱托贿庇之需,而又跟随多役,办事诸人,东西驰骛,以致农业废弛,稼殖蹂践,甚非所以恤民省事之意也”。这种认识一直延续到晚清。如光绪十六年,张世祁到陕西任职,闻朝邑县有清丈之举,十分惊讶。他认为数千百顷之田,一一清丈,“地固肥硗各异,人亦良莠不齐,处之稍有未善,能免弊窦之生乎?”

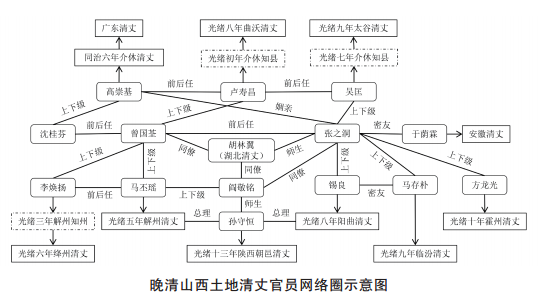

光绪大灾后,土地清丈在山西多个州县展开,与当地围绕阎敬铭、张之洞崛起的一批办赈有力地方官及其形成的官员网络有关。阎敬铭是晚清理财重臣,深受胡林翼影响。咸丰七年(1857)、八年间,胡林翼在湖北推行漕务整顿和清厘粮亩改革,后者的核心便是土地清丈,重造由官府掌握的册籍,禁革书差包征之弊。咸丰九年,胡林翼奏调时任户部主事阎敬铭总办湖北营务兼管粮台。阎敬铭很快获得胡林翼赏识。光绪灾后解州清丈办法虽言出于孙守恒,但对比解州与湖北清丈,尤其是较为成功的监利县清丈,可见其部分承袭了胡林翼在湖北清丈的办法。

张之洞师从胡林翼,受其影响亦较深。光绪七年,张之洞出任山西巡抚,采取一系列整顿吏治与地方财政的措施。他通过奏请奖惩,使办赈有力的官员继续受到重用,为首者便是组织解州清丈的马丕瑶。马丕瑶在山西为官多年。在任解州知州前,他曾任平陆、永济两县知县,在永济县处理上源头村、下阳村黄河滩案,丈量滩地,划分地界,解决两村的长期争端。光绪三年大灾后,马丕瑶出任解州知州,因办赈、善后有力受阎敬铭、曾国荃、张之洞的赏识与举荐,于光绪八年补太原知府,十年升冀宁道,十一年署山西按察使,旋署山西布政使。主持同治介休清丈的高崇基亦受张之洞重用。高崇基是直隶静海县人,与张之洞堂兄张之万有姻亲关系(其继母张氏为张之万姑母),咸丰八年出任山西寿阳知县,同治二年沈桂芬(张之万同年)任山西巡抚后,“耳(闻)公名,调补介休”。此后高崇基在介休、凤台、阳曲、忻州等地为官多年。光绪元年后,又任安庆、宁国等地知府。光绪八年张之洞调高崇基回山西,委以善后、营务、盐法等事,“倚之若左右手”。光绪九年,高崇基以候补道署布政使,后升按察使,十一年升布政使。

土地清丈耗时、耗力、耗财,又须与基层社会交涉,基层地方官员的观念、能力、任期以及上级地方大员的支持,对土地清丈是否开展、能否成功起重要作用。介休的清丈活动取得成功,一方面受到同治后清丈之议兴起的影响;另一方面也离不开在山西为官多年、熟悉地方情形的知县高崇基的努力。他在调离之后仍继续推进清丈工作,并在回任后将其完成。而马丕瑶总结解州清丈在灾后艰难环境下成功的经验,也认为“此皆仰赖阎部堂就近指示,解境幅员较小,卑职亦久于其任,故得告成”,将阎敬铭的支持和自身对地方环境的熟悉视作成功的重要原因。

“高崇基行之于介休而效,马丕瑶行之于解州而益效”,证明土地清丈之可行。两人相继出任山西按察使、布政使,为土地清丈营造出具有导向性的官场环境。在清丈具体操作中,解州绅士孙守恒是核心人物。他在解州清丈中“总司局务,烛隐剔烦,纲目贯举,力任劳怨”,“独肩两载,尤始终倚以集事”。此后阳曲县和陕西朝邑县的土地清丈皆由孙守恒主持或参与。当时阳曲作为山西首邑,其清丈格外受到重视,清丈的完成也离不开马丕瑶、高崇基的直接帮助。例如,阳曲清丈尚未结束,知县锡良升任代州。光绪十年七月初一日,马丕瑶致信锡良,提到孙守恒已到,拟待将来锡良回阳曲后,督同办理清丈善后事宜。可见,光绪九年底回乡度岁的解绅孙守恒等第二年重返阳曲,继续清丈,应是马丕瑶出面协商的结果。随后,孙守恒报捐府经历,指发陕西试用,于光绪十年冬赴部验看领照。但此时正值阳曲清丈粮额合龙之际,故时任知县禀请将孙守恒暂行截留,未被吏部允准。光绪十一年,此事经布政使高崇基详禀,巡抚奎斌再次上奏得准。陕西朝邑县清丈也因此迟至光绪十三年阳曲清丈结束、孙守恒到任后开始。可见解州、阳曲与朝邑清丈之间的密切关系。

山西其他开办清丈的地方官员,或曾在介休、解州任官,或因大灾中办赈有力被举荐,受到重用。他们大都久在山西为官,熟悉地方情形。例如主持曲沃清丈的知县卢寿昌光绪初年曾任介休知县,光绪八年调任曲沃知县;主持太谷清丈的知县吴匡曾于光绪七年任介休知县。这两位知县都曾在介休任职,曲沃、太谷清丈方法和鱼鳞册式与介休一致,很可能就与此有关。光绪六年主持绛州清丈的李焕扬曾于光绪三年署解州知州,光绪四年后任绛州知州,马丕瑶即为其继任者,二人曾会同查办稷山知县办赈不善一案。主持霍州清丈的知州方龙光,光绪大灾时在汾阳任上办赈有力,还被曾国荃夸奖“精明强干,勤政爱民,久在晋省,熟悉地方情形”。主持临汾清丈的知县马存朴与锡良交往甚密,曾向锡良请教办理差徭之策。他在光绪九年办理临汾清丈,应是受锡良影响。

陕西朝邑是阎敬铭的家乡,当地清丈活动受到阎敬铭支持。最初主持清丈的知县黄鹗长期在陕西为官,光绪二年任朝邑知县,在大灾中办赈有力,曾请免沿河冲陷地钱粮,后再次出任朝邑知县。光绪十三年,他主持朝邑清丈,并委托孙守恒具体办理。光绪十八年,阎敬铭为养疴归乡,重新设局开展清丈,还与已离任的黄鹗函商办理方法。

总结来说,介休和解州清丈的成功证明土地清丈之可行。举办两地清丈的高崇基和马丕瑶受到重用,使通过清丈解决钱粮积弊在山西蔚为风潮,因而光绪八年之前即有地方请办清丈。张之洞提出各地可根据情况自愿开办清丈后,因办赈有力而被举荐的地方官纷纷响应,清丈得以进一步推广。

晚清山西清丈之所以取得显著成效,大体有以下几方面原因。首先且最关键的是,光绪大灾后,重建社会秩序迫切需要清丈土地。围绕这个需求,先行先试的经验和典范出现。其次,经山西巡抚倡导,一批对土地清丈有共同认识的地方官员崭露头角,形成土地清丈官员网络圈。这个圈子由三条线索编织而成。其一,实际办理过清丈的官员调任到其他州县,将清丈办法运用到新任州县。其二,虽未实际办理过清丈但在曾举办清丈的州县任职的官员,后来调任到其他州县,将清丈办法推广到新任州县。这些属于平行调任。其三,曾经举办过清丈的州县官员升任为省级官员,如高崇基、马丕瑶等,为各地清丈工作提供帮助指导。拥有清丈经验或有意学习已有经验的官员流动任官,各地清丈工作得以相互借鉴。最后,以解州绅士孙守恒为代表、掌握清丈和编修鱼鳞册专业技术的地方绅士群体,通过有组织、跨地域活动,为各地清丈实践提供专业技术和人员保障。

随着张之洞升任,山西清丈的影响进一步扩大。光绪十年,张之洞出任两广总督,光绪十二年,他调高崇基为广东布政使。高崇基鉴于广东“近江沙田水落即成膏腴,势要据为利薮,税不输官”,“立清丈文法如昔莅治介休河田,年遂升科至数十万,库以不匮”。光绪二十一年,与张之洞交好的清流干将于荫霖在其保举下署理安徽布政使。于荫霖认为“清丈之难,昔贤论之审矣。马玉山中丞独克竣其事,而民弗扰”,因此节选《解州丈清地粮里甲图说》,刊印《解州清丈地粮章程(图说附)》发各地参考,希望在安徽开展全面清丈。

光绪十一年,御史刘恩溥论整顿地方钱粮积弊,认为“欲无民欠,必如山西之法丈田亩而后可”,户部同意其观点,且以山西清丈成效,说明清丈之可行,“近年山西解州清丈地亩,民间无丝毫扰累,粮地一律明确,征收年清年款,官民均便。此外阳曲、太谷、曲沃、介休各县,亦行清丈,皆有成效,是在得人乃可施行”。但户部对清丈的态度也较谨慎,认为“如实不得人,虑或滋扰,毋用勉强从事”。光绪三十年,海关总税务司赫德提议筹饷清丈,袁世凯最初亦以光绪初年山西清丈的成功支持土地清丈。但此时张之洞认为“清丈事繁费重,措置极难”,反对进行全国清丈。他解释自己在山西任内奏请清丈,是为清查胶葛,为民免累,并非为增赋,要求袁世凯删除奏稿中的山西清丈各节。民国初年,袁世凯欲办理全国土地清丈,相关命令中仍引张之洞抚晋时清理田亩之事。万国鼎考证中国地籍发展,也认为晚清山西土地清丈在清代占有一定地位。可见光绪初年山西清丈作为一次成功实践的持久影响。

结 语

同治年间及光绪大灾之后,山西介休、解州、阳曲、曲沃、太谷、霍州、绛州、汾阳、孝义、临汾等地和陕西朝邑,相继展开土地清丈与鱼鳞册攒造活动,是晚清北方地区规模较大的一次清丈实践,在中国地籍管理史上具有重要意义。

其一,清丈实现了地籍管理与赋役征收的重大改革。明代实行黄册和鱼鳞册制度,以户为经,以田为纬,赋役体系中田籍、户籍并重。但从明末推行“一条鞭法”至清初实行“摊丁入亩”,赋役体系发生由田籍、户籍并重到以田籍为重的变化。但至晚清,山西的鱼鳞图册制度已大多废弛,地籍管理、赋役征收中弊病丛生。这次清丈重建鱼鳞册制度,整顿混乱的田赋粮地,并与召集流亡、开垦荒地、减免差役等举措一起,共同促进光绪大灾后社会秩序的重建。

其二,在编修鱼鳞册的同时,里甲体系得到重塑。山西有的地方仍然沿用与旧赋役体系相配合的里甲制,与新赋役体系脱节,加重田赋混乱。而清丈过程中,各地的旧坊里、里甲制度被彻底推翻,编制的新里甲以鱼鳞册为基础:村庄粮地数额多少决定该村鱼鳞册数,多者一村一册或两三册,少者数村合为一册。新里甲体系则在一册为一甲的原则基础上进行划分,其实质是推翻以人户编制里甲的原则,以一定空间范围的地亩为标准,建立新赋役区划体系。

其三,此次清丈章程严密,规定了鱼鳞册及其攒造中过程性册书的格式,是清丈取得成效的重要原因。清末中央官员和未举办过清丈的省份将此次清丈视为例证和典范,曾计划效仿相关章程、册式和方法开展更大规模的清丈活动,展现了山西经验的传承与推广价值。

有关此次清丈的文献记载和清丈遗存的鱼鳞册实物,还为讨论鱼鳞图册登载土地数字的性质、土地清丈与恢复原额关系等重大问题提供了可能。以往学界对此多有争论。事实上,鱼鳞图册登载土地数字的性质,与不同时段、不同地区举办土地清丈的目的、方法有关。梳理清丈及鱼鳞册攒造的过程,结合遗存鱼鳞册实物分析可知,晚清山西土地清丈应属实地丈量,鱼鳞册登载的土地数字具有实际意义。所谓原额恢复主要指应征钱粮原额的恢复,是在丈地形成鱼鳞册后,通过地粮核算完成,并不影响鱼鳞册登载的地亩数字。因此,土地清丈与恢复原额具有不同意义,不可简单将恢复原额等同于土地未经实丈,土地实丈也不必然增粮加额。

光绪大灾后,山西解州等地能够完成规模较大、成效良好的土地清丈,且其经验能在晋、陕两省复制推广,与灾后围绕阎敬铭和张之洞形成的、因办赈有力而崛起的土地清丈官员网络圈有关,所谓“是在得人乃可施行”。然而,在更大范围内仿照山西经验、开展全国性土地清丈工作面临极大困难,最高统治者和地方官员对大范围土地清丈的整体态度也较为保守。这是因为,首先,土地清丈艰巨繁杂,山西清丈根源于严重灾荒及灾后赋役体系遭到进一步破坏的严峻现实,但不同地方的形势差异较大,山西经验不一定适用于其他省份或地区,单纯的“得人”无法保证清丈顺利进行。例如,虽然属于土地清丈官员网络圈的于荫霖在署理安徽布政使时计划效仿山西经验进行清丈,但也有其他当地官员指出,山西清丈“止于一州一县”,“今合通省清丈,事更钜而且繁”。安徽的全面清丈工作最终未能顺利开展。在个别试图全面清丈造册的地方如贵池县,也有把持旧册、包收包缴的保书群体反对新造册籍,阻碍清丈和按照清赋新册征收钱粮。其次,晚清时期内忧外患、社会动荡,不具备开展全国性土地清丈的社会政治条件,清政府最担心的是清丈扰民,进而引发社会动乱。清末新政期间,商部提出在全国范围内开展地亩清丈,随即受到质疑。如翰林院侍读学士恽毓鼎对州县官员能否妥善办理清丈表示忧虑,认为“方今广西匪乱未平,东三省衅端方起,民心惶惑,已极不安,若再以此扰之,则游勇会匪之徒,必且借端煽惑,效未著而害先萌,诚不可不虑”。上谕则称“朝廷体恤民艰,首以不扰闾阎为第一要义”,要求各地只将官民荒地切实厘剔清楚,“派委廉能州县确实稽查,毋为民害,是为至要”。这种对清丈可能引发社会动乱的忧虑一直持续至民国初年,成为开展全国性土地清丈的极大障碍。

(本文原刊《历史研究》2024年第3期,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)