|

《朔方备乘》(下文简称《备乘》)原名《北徼汇编》,初成于两次鸦片战争之间,正值清王朝内忧外患愈演愈烈之际,尤其是在《瑷珲条约》的阴影下,这一大量搜集、辨证王朝北疆史事、地理的著作,对清政府无疑是雪中送炭。但不幸的是,该书清、副本于进呈当年(1860)均被烧毁,今本《备乘》实刊行于光绪七年(1881),由何秋涛故友黄彭年组织诸人,于修订《畿辅通志》之余在其残稿基础上整理而成。至此《备乘》才正式进入晚清知识分子的视野中。

在此前研究中,研究者们多将《备乘》作为道咸时期西北史地学派的代表成果之一,侧重分析其内容,以及作者在内忧外患下寄予书中的经世精神,此外亦有数篇论文对相关主题进行了讨论。相较现有研究,本文更侧重于将作为知识载体的书籍作为考察对象,以《备乘》为例,通过讨论书籍的出版背景、技术革新以及社会舆论等因素的综合影响,展示西北史地学派的遗产如何在晚清社会中,逐步由“专门绝学”转变为普通士人多有耳闻的一般知识。这既有助于进一步深化对这部经典著作的学术史研究,也有利于以此为切入点,一窥晚清学术风向的动态与诱因。

一、刻本《朔方备乘》刊行背景与知识界的关注

早在咸丰十年(1860)《备乘》初呈乙览时,咸丰帝便给予了相当重视。不仅御赐现名,连作者何秋涛也以员外郎即行升补,并在懋勤殿行走。这一事件在当时的士人圈中掀起不小波澜,郭嵩焘记此事后“彭中堂(蕴章)及朗翁(沈兆霖),见人议论及之”。毕竟何秋涛“以部曹直懋勤”,在此前唯有嘉庆朝黄钺一人如此蒙恩,风光一时无两。但其书稿未及刊刻便于当年毁于淀园,侍郎黄宗汉拟取副本缮写重进,而庭院突遭火灾,稿亦不存。咸丰帝去世后,何秋涛又因丁忧去职,不久于保定辞世,《备乘》一书仅存部分内容,由祁寯藻整理为六卷,于同治四年(1865)仍以《北徼汇编》为名出版。

《备乘》的毁失,使得其在整个同治年间受到的关注相当有限。耿文光在所编《万卷精华楼藏书记》中记录《北徼汇编》时曾作有一详细提要,其中明确指出其正本于咸丰间进呈,旋毁,该本仅为原书所存的一部分。无独有偶,李慈铭与谭献在《备乘》整理印行前,对该书的了解程度也仅及于此。进入光绪朝,随着国内民变的渐次平定,清政府得以将更多精力投入边疆地区,在这一背景下,沉寂多年的西北史地之学再次成为士人的关注对象。

此时清廷同俄国的交涉问题日益凸显,受长期战乱影响,清王朝在西北地区的影响力遭到极大削弱,陕、晋、蒙古西部等地同样也受到不小冲击。而俄国在同治十年出兵占领伊犁后,又进一步向清廷提出代为收复乌鲁木齐,使其试图在这一地区扩大影响力的意图显露无遗。加上光绪元年滇案发生后,又一度传出俄使暗通英国驻华公使威妥玛,建议在英兵入滇时,俄兵亦由伊犁进,使中国首尾不能相顾等语。因此,朝中言及西师与俄国的讨论也在日常政务中开始占有相当比重。在以上事件影响下,光绪二年丙子恩科殿试制策第四题即以储边裕为问,考察内容由汉武帝屯田西域事起,兼及历代举措,具有明显的现实指向性,可看出此时西陲事务已然成为清廷在整肃吏治、恢复经济外相当重视的主题。

进一步而言,光绪年间,清廷开始更多考虑对边徼与域外各国的政策,因此详考俄罗斯事务,且对边外舆地著作多有校订的《备乘》适时进入主流知识界的视野。同治九年,黄彭年受李鸿章聘,至保定总纂《畿辅通志》,得以收故友残稿而补缀刊行,并于光绪三年、六年将其中图、表先行刊出。李慈铭也正于光绪六年底收到畿辅通志局新刻之《朔方备乘表》,并感叹其中《北徼沿革表》载俄罗斯古今分域甚详,当年会试第五道策题即多取诸此。相较应试之后才得见《备乘》的李慈铭,道光间重臣吴振棫曾孙吴士鉴的科举历程则可谓直接获益于此。光绪十六年,吴氏会试不幸落第,归家后“益专心舆地之学,尽阅张斋、何愿船、徐星伯诸家之书”。后于壬辰科会试中,因对《备乘》于北徼诸部述略及形势等篇目中多有涉及的东三省舆地部分条对翔实,为总裁翁同龢所赏识,撤去已定一卷并以其补之。张佩纶也在阅毕此科试题后,直接点明《备乘》为答题必参。值得注意的是,张佩纶提及,该场试题对两唐书的考察,直接推高了该书于京师书肆的价格,那么科场人士因之对《备乘》的关注自然也是可以想见的。在舆地之学成为国家取士考察重点的情况下,地方也同样将其作为考试重要主题之一,其中部分更是直接涉及《备乘》一书,例如在吴士鉴二试春闱同年,上海求志书院在秋季题目中即要求学生撰写《备乘》书后一篇。无独有偶,早在五年之前的光绪十三年,广东学政汪鸣銮在考察省内生员时,亦在舆地题一项中以《备乘》书后为问。此类题目自然意味着考生须对其内容有基本了解,否则在作答时必然难以措手。

在应试之外,《备乘》也同样被不少士人关注。如学术领域,沈曾植、刘师培等学者在各自著作中均对《备乘》中记录进行了引证或批驳,亦有李文田撰《朔方备乘札记》一卷专门考辨。同时,被视为晚清主张“汉宋调和”的代表学者朱一新亦对《备乘》有相当关注,其人虽在清代学术史中并不以舆地之学闻名,但在光绪十五年受聘执掌广雅书院后,朱一新亦曾多次于讲学中向诸生谈及史地相关话题。如某生曾问吉林距俄罗斯远近及省内舆地形势,朱氏则以吉林省内各地之方位、道里逐一具答之,并对边境形势做有简要判断。而在谈及中俄交涉事时,朱一新则直接建议学生阅读《盛京通志》《海国图志》《朔方备乘》诸书,相关史事已在其中具载之,因而不必再行解释。这意味着《备乘》于光绪时期在作为西北史地经典作品的同时,也被时人同时局紧密联系起来。如吴士鉴的同科进士刘可毅,同样对该书推崇备至,在回信答从弟问武昌书局所刻南北洋联界图时,便直言其北洋部分不及何氏之《朔方备乘》图,并基于此阐述了自身对时局、学术的看法。

如果说上述士人在阅读《备乘》时主要将之视为一部学术性著作,处理边徼事务的官员则无疑对该书有着更加直观的认识与利用。光绪九年,曹廷杰受吉林将军希元指派,前往三姓靖边军后路营内办理边务文案,在处理公务之余历二年而成《东北边防辑要》。在书序中,曹廷杰便表明该书意义在于补《备乘》后有关中俄边界之“时务”,亦强调了《备乘》于这一方向下的重要贡献,在《外兴安岭山脉河道中俄分属考》《界碑地考》《黑龙江险要》等篇目中则多引《备乘》考证成果并加以延伸。同时,在帕米尔问题上与俄国多有交锋的许景澄亦利用《备乘》的考证内容,对新刻西北边界图进行订正。自光绪十七年起,俄国数次越界进入帕米尔地区,一度引起边界对峙的紧张局势,许景澄则在处理相关事宜的过程中大力推动了边界地图的绘制与出版,在1891年版《亚细亚俄国南界图》基础上,截摹西北边界,并参《西域图志》《水道提纲》《蒙古游牧记》《备乘》诸书对图中地名进行了考证,使得此后处理边界问题时有所凭依。许景澄认为自咸同之交,中原用兵,关外沦陷,俄国对近边属部控制逐渐加强,一如当年康居等国役属匈奴,因而需对边事给予足够重视,这一主张同当时的社会关注点与政策倾向也是不谋而合的。

通过以上对同光之际社会背景与时人记录的分析,不难看出《备乘》于光绪年间刊刻后,不少官员、学者、考生出于资用、研究或应试等不同理由对《备乘》一书产生了阅读需求,继而在体裁各异的文字中留下了相应记录。无论是引用其书观点,抑或对其成说提出质疑,这些行为本身就反映出了此时期《备乘》在知识界的传播程度,也便于今人进一步理解西北史地学在经历道咸间研究高潮后,如何在相对沉寂了数十年后重新回归大众视野,以上对不同人士记录之整理即意在于此。

二、石印本《朔方备乘》的发行及其影响力的扩大

官员、学者等群体有关《备乘》的记录,虽然可在一定程度上揭示同时代的政治风向与学术动态,但相较于同时期庞大的读者群体,这些记录难免显得如同沧海一粟,甚至不免有选精集粹之嫌。也正基于此,本文亦关注同期众多未能留下文字记录的读者对《备乘》的阅读行为。具体来说,即通过以《申报》为代表的各类报刊所登广告,采取较为宏观的视角审视该书在晚清书籍市场中的流通情况。

需要指出的是,《备乘》在光绪七年畿辅通志局刻二十四册本之外,尚有一种八册之石印本通行于晚清书籍市场。就两版本特征来看,刻本卷前有“学有根柢”“纶音”、咸丰八至十年间有关书籍进呈数条上谕以及李鸿章所作序,正文版面为双栏、单鱼尾、白口,半叶九行二十一字。而石印本在保留刻本卷前之“纶音”、上谕以及李鸿章序的同时,对该书体量进行了压缩,将正文版面改为单栏、单鱼尾、白口,半叶十六行三十九字,由二十四册减为八册。虽然这一改进无疑对读者的观感不甚友好,但石印相较中国传统的雕版印刷术,不仅方便快捷,而且进一步降低了书籍的印刷成本,《备乘》也借此时石印技术快速发展的契机,在光绪时期实现了影响力的扩张。

1887年7月10日,积山书局于《申报》刊登了第一则售卖石印本《备乘》的广告宣传,其文案如下:

本朝东北、西北边各部落及蒙古、回疆与俄罗斯国连界处所地理形势,自来未有专书。前辈如程春庐职方、龚定庵祠部皆以鸿材硕学专心考索,迄未有成。至道咸间,山右何愿船比部名秋涛,殚精博考,勒成一书,绘图列表备极详确。文宗知之特命缮写进呈,并降朱谕褒嘉,赐名《朔方备乘》,又命在懋勤殿行走,海内荣之,咸以不得早睹其书为憾。比部殁后,以校订难其人,久未刊行,近年都下仅刻其图表若干幅,已为书林珍重,然外间仍少传本。兹合肥李傅相觅得原书,图表全备,精加编校,集资刊成。诚为考北边、筹俄防所必不可少之书。第卷帙繁重,购价尤昂,现用石印排次订成八本,图幅甚多……准于七月十五出书,另加文木夹板一副,每部定价六元,趸售从廉另议,惟所印仅止一千部,留心时事者望早赐顾为盼。

在该则广告中,积山书局详细描述了《备乘》一书的基本情况,强调该书不仅为由咸丰帝赐名,亦对研究北徼事宜意义重大。当然,出版者还特意指出,因其原本“卷帙繁重”且“购价尤昂”,因此利用石印技术重订为八本出版。这则广告自7月10日起,至同年11月12日为止,共于《申报》上刊登14期,约每周都会见报一次(以每月三十天计算,下同)。不仅如此,积山书局同时亦在《字林沪报》上于7月13日至9月6日间刊登广告29条,文案仅稍作删改,宣传频率更甚于《申报》,平均每两天即见报一次。随后扫叶山房、醉六堂两家书局也开始了对《备乘》的销售宣传,具体方式则是接续积山书局,于当年10月8日至11月5日、9月8日至12月14日分别在《申报》同《字林沪报》上继续刊登以上二则广告,文案几乎一字未改,仅把原文“准于七月十五出书”改为“定于即日出书”,同时将原积山书局落款改为“上海扫叶山房、醉六堂发售”,其宣传频率有所降低,分别仅有5次与15次,但也达到平均每六天即刊登一条的程度。

综合广告词与销售情况来看,可以说积山书局在社会整体关注边徼事务的背景下,敏锐地捕捉到了这一商机,直接推动了石印《备乘》的发行,其后的扫叶山房与醉六堂两家则承担了分销的任务。类似的经营现象广泛存在于晚清上海书籍市场中,在印书成本高于一家书局的承受能力时,印书者便可能选择预付书款、多家合资等形式筹集启动资金,在印行后再将书籍交由其他书局分别销售。通过新技术的应用,初版石印《备乘》的售价就被控制在了一个较为容易被普通读者接受的水平,以《五经备旨》《康熙字典》一类的常见科场用书作比,《备乘》的售价也并不十分高昂。由此,石印《备乘》正式进入晚清书籍市场,并且在随后数十年间逐步扩展到更多晚清读者的阅读清单中,表1统计了光绪七年至20世纪初于上海各报上刊登的《备乘》广告。

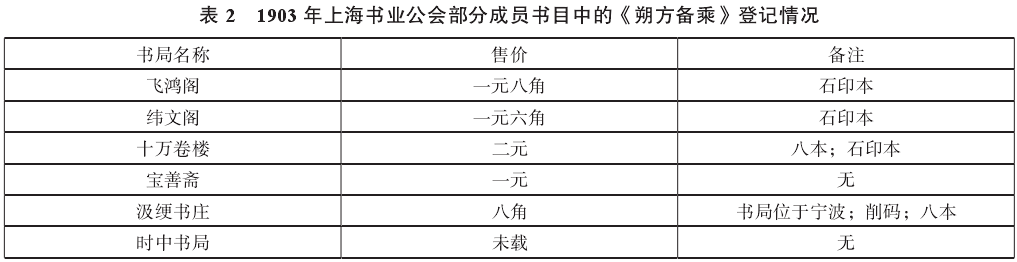

除此之外,周振鹤所编《晚清营业书目》也收录了部分未于报纸上登载广告,但书单中含有《备乘》的书局信息,整理为表2。

据以上两表可以直观看出,石印《备乘》在光绪十三年出版后曾长时间存在于上海地区各家书局的销售书单中。因此随着该书在书籍市场中逐步成为较为常见的书目,至光绪二十九年慎记书庄、奎章书局等商家登载销售广告时,声言该书已风行海内三十年,虽可能亦为一种宣传策略,但也显示出该书于此前数十年间的书籍市场中确实拥有一定知名度。同时,这一过程还伴随《备乘》售价的不断降低,由最初的六元逐步降低至一元左右。就《晚清营业书目》中所录上海飞鸿阁销售书目来看,《备乘》售价为一元八角,价格等同于同家所售之《小题文府》,而《小题文府》作为实用类科举书籍,在晚清拥有非常广阔的销路,例如包天笑在回忆自己的早年生活时就曾评价,此类书籍无非为广罗前人文章以供考生抄袭獭祭之用,其石印本字小如蝇头蚊脚,专为考试夹带,所以销场奇好。而《备乘》定价的逐步降低,恐怕同其大量印行带来的成本降低也不无关系。最后值得一提的是,就表1中所涉及各报来看,无论是《申报》《字林沪报》抑或《新闻报》,在当时均属上海地区影响力非常大的媒体介质,尤其是在《新闻报》于光绪十九年创刊后,更是形成了此三家中文报刊三足鼎立的局面,相互间竞争也十分激烈。因此,虽然晚清石印书局的经营资料尚属稀见,但得益于销售广告的大量投放,亦可由此侧面一窥《备乘》的发行状况。

光绪年间石印《备乘》的出版、销售情况大略如此,受益于各级考试对边徼事宜的广泛考察,以及石印技术加持下购书成本的不断降低,该书的石印本在晚清的书籍市场获得了广泛传播,与刻本相比,它质量粗陋,基本不为研究者们所注意,但从晚清以来不少学者所编书目来看,石印《备乘》在这一时期确实地构成了知识界接触该书的重要途径。例如民国间范希曾在补正《书目答问》时便于“北徼汇编”条目后补《备乘》之信息,并声言在“光绪某年京师刻足本”后,坊间另有石印本,可见范氏虽了解该书存有官刻本,却并不清楚其于何年刊刻。而另一位学人况周颐于民国初年在随笔中提及该书时,称“见今确有传本,沪上有石印缩本凡八册,密行细字,当是庚申亡失之书,为收藏家所得,付之剞氏耳”。提到的正是光绪年间流传开来的八册版石印本,其流传程度是篇幅浩繁之官刻本所远不能及的,以致况周颐甚至将后出石印本作为其复出之原本,完全忽视了此前光绪七年刻本的存在。虽然阅读者们往往不会在读书时特意强调自己所阅之版本,但罗振玉、陈垣等学者在研究时利用的版本确为石印本无疑,因此在研究《备乘》时,其石印本亦是需要注意的重要领域。

三、晚清舆论对何秋涛与《朔方备乘》的塑造及影响

《备乘》作为一部在北徼史地方面颇有建树的考辨著作,在光绪年间刊刻后就已引起不少士人的关注,并在多家日记、文集中存有记录。而随着石印本的发行,《备乘》的影响在19世纪90年代后进一步扩展到晚清社会的各个层面,其书逐渐成为诸家写作时的常见参考书,所涉主题已不限于史地之事,这一点在清末流行之各类经世文中均有体现。

光绪十二年,时人葛士濬感叹魏源《皇朝经世文编》及饶玉成《皇朝经世文编续集》对时人论著、奏议与新闻收录不足,颇有不赅不备之憾,因此于《申报》之上刊登《拟续纂经世文编征文启》一篇,意在补前书所略载。就启事内容来看,在列举自身拟定《文编》所参各书时,即在“西北边事”方向下将《备乘》作为资料来源之一,虽然此时石印《备乘》尚未发行,但葛士濬仍旧对此书给予了相当重视,将之同徐松《新疆识略》、祁韵士《西陲要略》相提并论,用意同朱一新、曹廷杰诸人可谓相去不远,即欲利用《备乘》考证成果对同时期下各类边事纠纷作出回应。

《备乘》一书于史地考证方面所作确为精审,而该书此时的影响也已不限于涉及北徼史事、风土的相关论述。初刊于光绪二十三年之《皇朝经世文三编》中的《泰西医学源流》,开篇即引《备乘》中关于早期传教士在京行医的记录,并由此种“教司必先晓医道”的特征引出对西式医学发展历程的叙述,以及其与传统医学异同之处的论辩,主旨基本同舆地因素毫无联系。而同时期活跃的维新人士亦对该书有一定关注,如同年在《湘学新报》上连载的商学篇,便在历陈前代交通时,提到《备乘》所载西伯利亚为鲜卑转音说,但其文章主旨实际在于分析时下国内发展陆运、水运之方案与利弊。另外亦有多篇刊于该报的文章征引其书,主题则杂涉地理、论学、交涉等方面。以上例子显示出,《备乘》一书于光绪时期已逐步成为时人知识体系中较为基础的部分,在写作时征引其说并不必担心被读者视作僻书,此时的士人虽不至言必称其书,但在涉及书中相关内容时,何氏的观点往往被引作论据,即使这些文章的主题同何书并不具有较为紧密的联系。

与此同时,在学术领域之外,何秋涛与其书的各类掌故也在晚清社会中广泛流传,并反过来进一步推动了二者影响力的扩展。郑振铎在早年间讨论俗文学之特质时曾作有一定义,即“无名的集体的创作”,意指在社会中流传的各类故事,同时也在经历众多不同主体的再创作,至形成文字时,这些故事的创作者、本来面貌以及产生年月实际上亦均无可考,这一定义也同样适用于清末各家笔记小说当中有关何秋涛与《备乘》的记录。

就现实而言,光绪间时人能够了解何秋涛之生平的途径实在少之又少,具体则无非为以下二种:其一,阅读光绪五年由淮南书局刊行何氏遗著《一镫精舍甲部稿》卷首由黄彭年所撰墓表;其二,何氏故友或其他士人讲述的人物事迹。相较他人转述,墓表对人物生平的记录自然更加准确、全面,在此基础上再辅以《备乘》卷前有关书籍进呈之上谕,便可拼凑出何氏与其著作的大致面貌,以此线索进行筛选后,晚清藏书家杨钟羲之记录无疑最为典型,在其《雪桥诗话》中对何秋涛及《备乘》有详细描写。但细读其文字便不难发现,杨钟羲的相关记录基本得自墓表,不仅文字高度相似,连黄彭年当时误将《备乘》记为八十五卷的错误也沿袭了下来。杨钟羲于书中述何氏事,意在以《备乘》一书的进呈与焚毁为引,铺陈出彼时士人感伤于时局而遗留的一系列诗作。也就是说,杨氏对何秋涛与其书的了解大略仅此而已,对二者的关注并非源于著作本身,而更多出于对何氏同国变交织在一起的历史记忆。

与此相似的是,在何秋涛三十八年的人生中,著述由咸丰帝赐名,自身亦蒙恩特擢,此事无疑是其最为耀眼的时刻,在当时即给人留下了深刻印象。至光绪时期,此事仍为士人们津津乐道,汉军正白旗人继昌在光绪十九年、二十一年两年内居家时,随手记录各类国朝掌故而成《行素斋杂记》,当中提及何秋涛时便列赐名及擢官事,并称赞其为儒者稽古之荣。而康有为在旅法期间,目睹博物馆中所展由英法联军掠去之懋勤殿碧玉玺时,不由忆起戊戌七月时,光绪帝欲重开懋勤殿以召新政诸臣,即仿康熙帝用徐乾学、高士奇,与咸丰帝擢何秋涛、郭嵩焘例,是为锐意进取之表征。无独有偶,郑孝胥于1924年诣懋勤殿时,同样触景生情,感慨高士奇、黄钺、何秋涛等人皆曾于此充行走。至此,何秋涛的旧闻甚至在一定程度上同懋勤殿联系了起来,众多士人在提到相关意象时,也更容易回想起何氏进书擢官的经历,诸家在记录其人时对此段生平经历的突出,正是一种带有选择性的再次创作。

以上所举记录实际上可能仅为冰山一角,还有更多以口头形式传播的掌故未能以文字形式记录下来。如陈康祺于同治初年入京购书时,便由在京书商处多闻何秋涛、张穆购书校书之事。又如生于道光十八年(1838),行走官场多年的欧阳昱,亦曾录有一件何氏轶事,称其人性情朴质,所穿之靴十年未换,咸丰帝曾对群臣说:“其底、面之色已一也。”这一故事仅见于欧阳昱一人的记录中,就二人年表来看,自然未有相识之谊,而这一故事的讲述者与真实性实际上并无法考定,因此可视为其本人经历被众多无名群体记忆、传播的实例之一。

总体而言,相较细节甚多且描写繁杂的传记,经过重新筛选、创作的故事更加便于传播,虽然这不免使历史趋向扁平化,但它们确实在一定程度上代表了所叙主体最引人注目的部分。就何秋涛本人而言,随着《备乘》影响力在光绪朝的扩张,越来越多的士人接触或阅读了这部著作,但其中不少读者实际上并未对其着力的西北史地有深刻理解,而是在这一过程中,根据自身所闻形成了深浅不同的印象,最终在晚清社会中推动其人、其书形象的形成。至20世纪初,曾朴在著名谴责小说《孽海花》第十一回中塑造精熟辽、金、元史地理的黎殿文这一角色时,为突出其学术之精,即形容其为“何愿船、张㐆斋后独步的人物”。在基于晚清现实的通俗小说中做如此描写,从中反映出的正是何秋涛在同时代知识界当中的地位,以及其人物故事在社会大众当中较为广泛的接受程度。

四、“西学”热潮对《朔方备乘》影响力的提升

自晚清以来,近代西方技术、思想传入中国的途径已日趋多元,伴随洋务运动的大潮,不仅派往欧美诸国的官员数量与日俱增,由国人翻译出版的西学书籍也逐步进入晚清社会,时务也成为科举考试中备受考官青睐的主题。而《备乘》一书也恰逢此背景,不再仅被视作一本与边徼史地有关的考据著作,而是被部分时人同新学、西学等要素联系起来,在西学盛行的晚清书籍市场中扩大了自身的影响力,尽管这同它本身的学术背景大相径庭。

光绪十六年,黄遵宪随薛福成出使欧洲,临行之际,友人作五古二首送别,其一有曰:

广南古奥区,魁奇所丛育。我友黄长睿,负才尤绝俗。劬古得谟觞,讨今图畿服。十上不得志,神驹耻趢趗。爰作汗漫游,西行指柳谷。在昔辽大石,曾收印都族。元祖见角端,亦著亲征录。两朝逞兵棱,皆至海西曲。沈何号方闻,迄未定员幅。烦君亟考实,归来共扬搉。

由于黄遵宪一行人出使前往欧洲诸国,因此王颂蔚在诗中使用了柳谷、耶律大石等相当多同“西方”有关的掌故。而在小字夹注中也指明诗中“沈、何”二人即为沈垚与何秋涛,意在勉励友人在西行途中广搜博考,完成前辈学人未竟之事业,明显体现出了其印象中何氏之学同欧美、西学等意象的关联性。虽然相较于光绪时期大量基于自身经历,重点记录游历各国之政体、工业、风俗等内容的行记,《备乘》则明显以考据方法为主,偏重典籍、史事的整理与辨析,何秋涛本人也曾在同郭嵩焘谈及自身学术时表达过具体看法,即相较于洋务诸事宜,其更偏向于向“经史传记、先儒百家之言”中寻求治世之道。因此从学术取向的角度来看,《备乘》事实上同光绪时大量出版的各类游记并无联系。

但学术取向上的彼此隔膜,并不代表时人不会在二者间建立相关的联系,此时将目光再次转向宣传石印《备乘》的诸家广告上,即能明显发现自该书初印时起,其对“俄防”“时务”等主题的参考作用便已成为商家宣传的卖点之一。此后多年,这一点也经常于广告中出现。如光绪十五年醉六堂、味三堂于广告中声言《备乘》“皆言俄国交涉事”,因而“留心时事者所宜购置也”。光绪二十七年求是斋于广告中亦强调“方今中俄交涉日多,讲时务者不可不家置一编”。需要注意的是,各家书局在刊登广告时虽未必强调《备乘》的定位,但这一点可由销售的同类书籍中找到答案,如光绪二十八年广智新学书局在《申报》上刊登有如下一则广告:

自科举改章以来,有志功名之士无不以购置新书为简拣揣摩之用。本局不惜巨资广为搜罗,凡中西书籍之有关于政治、艺学、经学、史学者,咸采择无遗。复延名儒详加编译校勘,务极精严,字画必求明显,付之石印以备海内士林选购。

其中非常直接地说明了自家所售书籍均为利于士子科场得意之“新书”,而就其后所列书目来看,《备乘》同《中外时务策论合编》《万国策学大全》等书一同被作为“实学书籍”进行售卖,意在助力考生在理解“时务”的同时快速熟悉相关史事,而不必到各家典籍中费力搜采。

就整体来看,此时所出大部分有关“西学”“新学”的作品,其内容价值还有待进一步审视,在书籍的传播过程中,广告、大众印象等因素都会在一定程度上形塑大众对出版物本身的看法,尽管这可能和它的实际内容存在出入,因此本文在使用“新学”等名词时始终采取了一种较为模糊的态度。同时这也意味着,《备乘》同“新学”虽在光绪时期被联系在一起,但该书在学术取向上同晚清盛行的各类“新书”并不能划归一类,更何况此时距其编纂时间已过去近半个世纪,能否如各家书商所言直接作用于时务本就值得商榷。但在当时的书籍市场中,确有商家以此为卖点推销这部著作,尤其甲午战后社会各界希望仿照西方寻求变革的风潮,也于客观上促进了它的销售与影响力的扩张。

鉴于《备乘》此种介于传统学术与西学之间的状态,本文更偏向以一种持中的态度来解释该现象,即《备乘》更类似于一本在晚清士人认识世界的过程中起基础指导性作用的图书,尤其是清代士人历来了解较少的近邻俄国,相关书籍的缺乏使得《备乘》的参考价值更加凸显,尤其在此时洋务、边事成为国家关注点,加上书商们不遗余力的宣传,无论对一般士人还是出使大臣,《备乘》都成为他们了解西方的基础性途径。

关于这一点,晚清士绅王维泰在光绪二十九年赴开封卖书时也曾有相似认识。在这段时间内,王维泰曾出于个人趣味将买书之人分为七等,由寻购《五经备旨》等“未脱八股词章窠臼”之最下乘者,到留心民约、社会、立宪等主题书籍之更上层者,基本被王氏按照眼界与对西学书籍的阅读程度进行了排序。而《备乘》在此排行中则可谓略显尴尬。王维泰形容:“若购《朔方备乘》《航海图经》及《泰西新史》《政治艺学全书》等,则渐有新旧过渡思想,临文时能解调查者,为中下乘。”这一事例不仅说明了《备乘》于20世纪初内地书市的影响力,也明确指出了该书在传统学术与西学间的地位,即在作为一部以传统考据为主的著作同时,也是晚清士人了解世界的基础性读物,这也许便是梁启超将其选入《西学书目表》中之用意所在。

与此逻辑相同的一个反例是,光绪二十六年正月,内阁侍读学士陈夔龙上奏请饬整顿学校,提倡正学以端士习。折中,陈夔龙认为当前学校之弊在于习浮文而不知求实学,不仅批判此前治汉学者“支离破碎,毫无心得”,又声言咸同间士大夫沿魏源、何秋涛、徐继畬等余习,专言时务,并以诸子文粉饰之,至康、梁“二逆”时则“变本加厉,丧心病狂”。虽然汉学考据亦为陈夔龙的批评对象之一,但侍读学士却认为何秋涛等人之过更在于开咸同后士人曲解经文以言时务之先河。庚子事变后,有人于笔记中记录当年各类逸闻,亦提及此奏折,其中声言陈夔龙为清廷赏识,蒙恩升擢,其因即在于“曾上折痛诋新学,请将何愿船、魏默深二氏之书严禁流布”。这一说法对事后升任顺天府府尹的陈夔龙来说颇有过分指摘之嫌,毕竟其人虽在折中对何、魏二人略有微词,但主要攻击矛头实在康、梁,也并未点名提及禁书相关事。而该佚名作者的看法恰好说明了,正因为魏源、何秋涛两家著作为其印象中的“新学”代表,才由此遭到了对“新学”十分不满的陈夔龙的大力攻诋。

至此,本文主要讨论了《备乘》一书在晚清社会中借由“西学”“新学”等要素的传播情况。虽然该书的学术取向无疑基于传统考据学,但不可否认的是,《备乘》作为涉及北徼史地的一部综合性著作,在经历了光绪朝政策导向、市场选择等一系列因素的影响下,也被时人逐渐作为了解泰西诸国的一扇窗口。与此相似的是,黎庶昌于光绪初年出洋目睹西洋诸国之山水风土后,感叹此前所阅《瀛寰志略》之内容十得七八,徐氏实立言非谬。而近半个世纪之后,梁启超在评论《海国图志》《瀛寰志略》两书时则指出,二书内容于后世看来诚为刍狗,然中国士大夫之稍有世界地理知识,实自此始。《备乘》作为一部介于传统学术与西学之间的著作,也于晚清时在一定程度上扮演着同样的角色。

五、结论

光绪二十九年冬,礼部议复各省所请,准将何秋涛等五人入祀乡贤祠。虽然此事离不开时任闽浙总督许应骙的直接推动,但何秋涛本人与著作的广泛影响,也是其得以终获批准的重要原因。随着《备乘》于晚清的刊刻与推广,何秋涛及其著作也逐渐成为自民国时期至今治学术史、边疆史者时常论及的主题,但这一现象的形成过程事实上相当复杂,从中反映出的是晚清的局势变动、学风转向与中西文化的碰撞,这一点是此前研究者们较少论及的。

首先,同治年间内地民变的渐次平息,无疑增强了清廷对西北战局的信心,如何应对俄国在北方步步紧逼的姿态,也成了迫在眉睫的重要问题。因此《备乘》的复出可谓恰逢其时,众多士人出于应试、资用等需求均对该书进行了阅读。其次,上海的书商们同样乘着社会各界普遍关注边事的风潮,利用石印技术并配合商业推广,在十余年的时间中使其更为广泛地进入时人的阅读清单之中。最后,得益于《备乘》及作者的相关话题在社会大众中的广泛传播,何氏在清代学术史中的地位得以最终确立,何秋涛本人及《备乘》也被作为西北史地学的代表为人熟知。当然,在清末西学东渐的大背景下,晚清士人对“西学”的追捧也是该书得以传播的重要因素,虽然《备乘》的学术内核同这些新式名词可谓大相径庭,但它也确实在一定程度上作为晚清士人认识世界的桥梁之一发挥着作用。

在廓清以上问题后,不仅可于现有基础上进一步推进对何秋涛与其书的认识,也可通过《备乘》的印刷、传播直观反映出同时期政策、士人的关注点,有助于从“阅读”这一角度观察晚清局势同学术风向间的互动,更为清晰地认识何秋涛学术史地位的形成过程,并在此基础上,进一步挖掘有关西北史地学在晚清的流传与变异。

(本文原刊《清史研究》2024年第1期第103—113页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)