|

引言:“景观文化过程”的提出

清道光二十二年(1842)七月二十九日,谪戍伊犁的林则徐途经兰州,在这座黄河之滨的西北重镇受到极高礼遇。在短暂休整中,林则徐为兰州金山寺题写一块巨型匾额“绥靖边陲”。清代从中原经兰州前往青海、新疆者,需出兰州通济门、经镇远浮桥渡过黄河,过桥即可见山河表里的雄伟要塞金城关;金山寺即雄踞关城最高处,巨大的“绥靖边陲”匾额俯瞰黄河。一百多年后的1956年,兰州市政府在金城关以东兴建白塔山公园,彼时金城关已毁于抗战,镇远浮桥更是为1909年竣工的黄河铁桥取代;在公园规模宏阔的新建筑之上,另一块更为醒目的匾额俯视正下方的黄河铁桥,大书“九曲安澜”。从“绥靖边陲”到“九曲安澜”,两块匾额隐喻了不同时代兰州黄河景观的不同主题:前者强调兰州黄河景观的边疆属性,后者则强调流域属性。

当代中国的学术谱系中,译自西方地理学的“景观”(Landscape)一词有着不尽相同的运用。地理学领域,中国学者曾经深受苏联景观地理学关于自然区划和土地单元等级类型划分等问题意识的影响,倾向于从地貌学、土壤学、生态学角度将景观视为描述“自然综合体”的类型或区域单元;改革开放后,20世纪初以来施吕特尔(O. Schluter)创立的德国景观学派主张重视人类在“原始景观”之上开创“文化景观”的过程、索尔(C. O. Sauer)为代表的美国伯克利学派直接主张文化景观是“附着在自然景观上的人类活动形态”、爱德华·苏贾(Edward W. Soja)的后现代空间地理学中将现代都市景观视为“第三空间”创造物、段义孚强调景观意义的本质是作用于特定自然要素之上的情感与心理要素等论述,在不同时期相继为中国学者接受。文学或文化批评领域,景观则被视为社会观念、文化传统甚至意识形态的自然或社会载体,本雅明(Walter Benjamin)关于19世纪巴黎城市景观研究以及福柯(Michel Foucault)、列斐伏尔(Henri Lefebvre)“空间”理论中的景观论说都产生着巨大影响。

当然,在建筑学尤其是风景园林学中,景观主要指具有明确美学动机且与环境关联的人工制作物,是建筑创作活动的重要目标。历史学研究中的“景观”概念主要受人文地理学影响,特别是霍斯金斯(W. G. Hoskins)《英格兰景观的形成》问世以来西方历史地理学景观研究的许多主张都可在中国学者的研究中找到响应或暗合。中国学者的景观史研究实践十分活跃,但目前尚未形成普遍接受的明确定义。葛剑雄将“景观”二字拆分开来,以“景”指自然地理与人文地理要素的总和、“观”指个体或群体对“景”的感受和印象,认为二者不可分离。这一论述虽不尽“正式”,却代表了研究实践中最广泛的共识。笔者认为,“景”的部分或可以称为景观实体,“观”的部分或可以称为景观意象,本文所使用的“景观”即指景观实体与景观意象的综合体。

经过多年发展,中国历史领域的景观研究大致形成两种研究路径。第一种路径在历史地理学领域得到充分发展,注重分析景观实体特别是空间物理要素的变化,景观意象的确立过程被视为文化塑造活动对景观实体的适应,北京大学、复旦大学、陕西师范大学等相关学者群体取得了丰厚的研究成果。第二种路径则属于文化史或观念史范畴,将景观意象视为文化心理或思想观念,将其置于政治社会背景与知识情感谱系分析其成因及其影响,李欧梵对上海都市文化中景观特质的揭橥、李孝悌关于近世江南城市不同阶层日常生活中景观分享的研究、王笛对包括茶馆在内的成都公众空间的描摹皆具有不同程度的示范意义。两种研究路径成果斐然,亦存在些许不足。第一种理路多少具备环境决定论色彩,部分研究对景观意象的讨论较美术史、文学史研究略感平面,对景观意象建构活动中的能动性估计不足;第二种理路往往将景观意象的形成视为某种文化氛围甚至政治格局的投射,一些探讨不仅抽离于景观实体之外,更忽略这种投射本身所具有的复杂表现与机制,使得景观意象沦为观念或政治的镜像。

景观史研究的重要特征即是“景”与“观”的不可分离,当我们谈论历史景观如近代兰州黄河景观何以具有某种主题时,不是在简单识别该主题是哪一种自然或文化现象的附庸,而是要探讨景观实体与景观意象层面相互影响的复杂机制。但由于景观实体与景观意象所涉及的元素极为复杂且异质性明显,相互作用机制千头万绪,深挖一端则畸重畸轻、综合把握则浅尝辄止。如何找到一种平衡、深入、富于操作性的研究路径,是景观史研究需要不断探索的问题。

近年来,环境史研究日益主张将景观史纳入自身领域。环境史的学科融合特质,对景观史研究思路有着更为多样的启发。地理学与生态学领域有“生态过程”(Ecological Process)研究范式,显著特点之一是以历时性原则将生态系统的物质、能量、信息的流动划分为若干环节,首先在每个环节内部细致讨论所涉及的一切相关问题。例如一次洪水可被视作由蒸散发、凝结、降水、集流等环节组成的过程,学者首先在各环节中详细讨论地形、地质、气候、植被等多种因素如何作用,最后经系统整合把握洪水过程的全貌。在景观生态学中,“生态过程”进一步衍生为“景观生态过程”;受此启发,笔者提出“景观文化过程”这一概念。

景观文化过程,是指历史景观主题形成演化中由营造、观看、书写、传播、接受等一系列环节组成的过程。影响历史景观主题形成演化的地形地貌、建筑风格、政治背景、经济基础、思想观念等要素,皆可分解至景观文化过程各环节并围绕具体事项展开讨论;多种要素之间的复杂关系在整体层面相互纠结、不易把握,但可以在各个环节内部以“切片”化方式细致呈现,复杂的大问题变成了一个个依据历史景观自身逻辑相互联系的小问题。景观文化过程的提法在中国文化内部亦有其根据。北宋滕宗谅请求范仲淹撰写《岳阳楼记》时曾说:“天下郡国非有山水瑰异者不为胜,山水非有楼观登览者不为显,楼观非有文字称记者不为久。”任何景观都不会自发地呈现出某种主题,人们首先要通过特定的观赏活动方能体验(楼观登览),此即观看环节;其次,要通过恰当的记录来提炼景观主题(文字称记),此即书写环节。历史景观的文化属性主要以视觉为基础,后人研究历史景观所依据的信息又主要来自各类文本,观看与书写环节理应成为景观文化过程中极为重要的环节。在域外理论资源中,列斐伏尔拒绝将空间视为历史与社会“空洞容器”的经典看法给予笔者以重要启发;尤其是他认为空间不仅是名词、更是一个将社会现象内置其中的动词,直接引发了笔者将景观视为动态过程的类比想法。

中国历史景观研究中,“景观过程”的研究事实上早已在不同程度上被学者“自在”运用。以较近的作品为例,张俊峰、耿金等对南北方不同区域的景观主题研究中,先谈人力对水环境的改造(营造),又引用大量诗文展示其中的意象建构(书写),皆涉及过程的某些环节并有较深入的讨论。但遗憾的是,多数史学工作者普遍未将深度揭示景观过程中的“观看”视为自身的学科任务,仅视为简单信息摄入而径予忽略;“书写”研究亦不深入,大抵仍倾向于将书写物视为“透明”史料而非文本,这与社会史文化史领域对历史文本的深度批判形成鲜明对比。域外历史景观研究则不然。如雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)《城市与乡村》对英国文学中城乡景观建构的细致勾稽、段义孚在《恋地情结》探讨人之于景观的感官与心理机制、西蒙·沙玛(Simon Schama)对于欧洲美洲“林—水—石”景观背后复杂的观看与书写现象展开分析,相关研究的学科边界日益模糊;中国本土的世界历史研究者也予以响应,积极讨论澳大利亚干旱景观的书写机制、政治文化要素如何影响美国风景画中的景观塑造、美国现代城市景观主题的塑造与荒野体验的关系等问题,并产生一系列有影响的作品。同时,围绕景观的观看与书写从来就是文学史与美术史研究经久不衰的论题,而融合多学科问题意识的“中国山水研究”更是方兴未艾,其中有不少方法与结论可供景观史借鉴。兰州是黄河之滨少见的古城,兰州黄河景观不仅是兰州城市景观的重要组成部分,更是黄河与城市景观共生的典型代表。笔者将从观看活动与书写活动入手,围绕近代兰州黄河景观主题演化展开研究。中国近代景观史特别是城市景观史的研究呈现出集中与分散两种形态,集中指专门的景观研究聚焦与上海、南京等先进城市,分散指社会史、城市史等各领域研究中普遍有所涉及。与之相应,近代兰州黄河景观的专门研究尚属阙如,而有关西北历史地理、皮筏运输、城市建设、边疆开发以及近代旅行文献的研究中皆具备不同程度的景观史研究色彩,成果丰富、无法集中述评,笔者拟在行文中对其相关代表性成果予以列举征引。

一、明清兰州黄河景观:延续的边疆性

黄河自积石山流入甘肃省境内,穿越诸多峡谷后进入兰州盆地。兰州自西汉设金城郡以来,其中心城址屡有变动;明清民国时期的兰州城池,其渊源可上溯至唐代。黄河河道从城北经过,北岸紧贴山麓,南岸则为紧临河流而修筑的兰州北城墙,城与山之间为渡口。此种空间格局的形成是古人从军事角度出发,利用自然地势刻意营造的结果。首先,在南岸临河筑城可以充分发挥黄河作为天堑的防御价值。宋元丰六年(1083)二月与明洪武二年(1369)十一月,中原王朝的守军以寡敌众、先后取得两次兰州防御战的巨大胜利,而进攻方的将士则被大量溺毙,城墙与河流之间几无可立足处应是造成此种伤亡的重要原因。另一方面,兰州自西汉起,其军事地理方面的主要功能即是控扼黄河渡口,从而保障中原通往河西走廊与青藏高原交通线的畅通,将渡口所在河段约束在城墙和山峦之间,既有助于强化守卫、也有助于依托城市资源进行相关维护工作。

黄河兰州段由城墙与山体夹峙黄河的空间格局,在明代得到进一步强化。万历之前,明长城从今甘肃靖远县沿黄河北岸向西南蜿蜒,至兰州城黄河对岸设金城关,其后折向西北进入河西走廊。其走向呈V型,金城关即处于此V字的底端。长城防线从兰州穿过,使得兰州兼具“守塞”与“守渡”的双重职能。洪武十七年,明代地方当局在兰州城(时称兰县)西北以绳索连缀大船24艘形成常备浮桥,名为镇远桥。明代中期扩建兰州城外郭,在正对浮桥南端处修建气势恢宏的天水门,后改称通济门。镇远桥北偏西为金城关,初建于隋代,明代屡次扩修,尤其是经正统十年(1445)、万历二十五年(1597)两次改建,形成由敌楼、边墙、山体将镇远桥北桥头完整包裹在内的防御要塞。明代黄河兰州段,遂形成“兰州城—镇远桥—金城关”三位一体无缝衔接的交通防御体系。尤其是镇远桥所在的河段,河宽仅300米左右,南岸平缓的自然河岸被兰州城的高耸北城墙取代,北岸则山势陡峭、金城关雉堞森严,镇远桥如在“人造峡谷”中,“逼仄”之感扑面而来。

镇远桥附近黄河流速较快,尤其是桥址上游500米处有一天然险滩名为“白马浪”,因白浪翻涌、声如万马奔腾而得名。明代地方当局为减少浮桥所需舟船数量,曾几度将浮桥两端原本与河岸齐平的埠头向河心凸出展筑,从而使水势更趋湍急。不动之城与奔流河水之间的视觉张力构成审美体验的来源,唐人高适即从中汲取灵感创作“湍上急流声若箭,城头残月势如弓”的名句。明代营造活动进一步从实体上强化这种城—河之间的自然张力,奔流的河水与森严的关塞日益形成“互文”,明人诗文作品更加突出地体现出某种“紧张”气氛。在这个黄河作为帝国护城河的时代,“崇墉峻阪、铁索激流”成为兰州黄河景观实体的基本特征,在以“城—桥—关”为核心的区域通过营造活动形成“逼仄紧张”的视觉基础,景观主题的边塞性名副其实。

明代后期长城防线北移,兰州城、黄河、金城关不复边城、界河、边关地位。入清后陕甘分省,兰州成为甘肃省会,并伴随着朝廷逐渐控制西域与青藏而日益远离边疆。相形之下,相关景观书写仍然颇可见沿袭明代策略者,如康熙时期的“插空石壁为长岸,绝塞金城走建瓴”,此处的“绝塞”就略感穿凿。另一方面,筹边事业的繁重致使镇远桥重要性不断提升,从未到过兰州的史地名家顾祖禹亦谓此桥为西北之“咽喉重地”,兰州黄河景观“边塞感”的书写策略开始微调。康熙七年(1668年),甘肃巡抚刘斗为镇远桥头的河渎神庙作碑记与赋,不再突出兰州在军事上的边塞地位,但强调镇远桥的伟大乃因其是西域各国进贡必经之路,则兰州犹有边塞性;又谓兰州接近黄河源头,黄河流至镇远桥才算进入文化意义上的华夏腹地。几十年后,甘肃巡抚齐世武踵其思路,更称镇远其为“第一桥”。这种书写策略的调整并无太大困难,因为“城—桥—关”三位一体的景观实体则未发生变化,“紧张逼仄”的视觉基础保持稳定。

然而,仅凭稳定的景观实体无法保证观看者必然产生共鸣。内容复杂的观看行为中,一个重要的维度会显著影响观看者的体验:视角。横看成岭侧成峰,观看者的视角决定其看到的究竟是什么。美术史研究指出,古代石窟营造巨像之时往往即预设仰视视角,为此工匠不惜更动塑像的正常比例使其在仰视时更加庄严;然仅能仰视,一旦平视则极不协调。与此类似,以“城—桥—关”为中心的“崇墉峻阪、铁索激流”当然不是清代兰州黄河景观实体的全部面相,有影响的书写者们却能保持一个特定视角予以“凝视”,这得益于一个特定的观河点——拂云楼。

拂云楼,始建于明代中期,系兰州北城墙正中偏西的一座二层歇山顶楼阁,西距镇远桥约1500米;清人将明代原建于他处的“望河楼”之名附会于此,故“拂云”“望河”两名往往并用。该楼位置仍处于以浮桥为中心的“人造峡谷”东段南岸,登临则面山临河,“崇墉峻阪、铁索激流”的景观实体就在此楼西侧不远。光绪三十一年(1905),裴景福为拂云楼作一楹联,下联曰:“葱岭昆仑睇西极,葡萄玉塞,一樽撰天上黄流。”此联因收入西北史地名著《河海昆仑录》而传播甚广。近人谓对联中之用典要在“不露牵扯痕迹”,需与实际事体切合;裴联中“玉塞”本意为玉门关,于实景显然借指拂云楼西边的金城关,如葡萄酒一般倾泻而下的黄河自关下奔涌而过,实景中的金城关与典故中的玉门关在此融为一体,源于视觉基础的“边塞感”造就了景观书写的边疆性。

拂云楼作为一处被预设视角的观河点,并非普通意义上的公共空间;其所在的兰州北城墙亦是明肃王府北墙,拂云楼始建之初即是肃王府邸花园“凝熙园”的一部分。入清后,肃王府先几经辗转成为陕甘总督衙门,拂云楼则成为督署附属花园一部分,“为历任(总督)游观之所”。此园除左宗棠督甘期间一度向民众短暂开放外,有清一代纯为官府禁地,登楼观河活动完全是一种政治特权,参加者仅限于在兰州任职或过境的中高级官员及其亲朋僚佐,如林则徐即是在陕甘总督富尼扬阿陪同下登临此楼,“望北岸诸山、俯瞰黄河”。是以清代民国拂云楼上的观河活动,系于“官署辉煌、衣冠跄跻”之中,所见皆是“将帅纷联翩,楣字金琅玕”。道光二十九年,祁寯藻以户部尚书协办大学士之身重到兰州,对嘉庆十六年(1811年)重阳节有幸参加陕甘总督那彦成组织的拂云楼雅集并赋诗念念不忘,这首早年诗作云:

昆仑墟接大荒西,极目长空尽处低。飞鸟似从银汉落,浮桥真与彩虹齐。凉天佳节酬尊酒,落日边城静鼓鼙。不用登临更搔首,青云已蹑谢公梯。

彼时清廷早已奄有西域与青藏,兰州居版图腹心,但祁氏笔下的兰州黄河两岸完全是一派边塞气象。这即是清代拂云楼观河诗作中占据绝对主流的调子。“九曲纡回连紫塞,千秋巩固戍皇州”式的话语中,见黄河如见边塞,见边塞则念及边臣。借用拉铁摩尔的划分,清代甘肃处于所谓“内边疆”,兰州城内各衙门尤其是制、藩、臬诸司职责事关西域青藏稳固,相关官员与幕宾所自然地具备边臣心态。这使他们更容易去眺望代表边疆风物的“城—桥—关”景观实体、从自带边塞感的视觉基础中找到所谓天人共鸣。

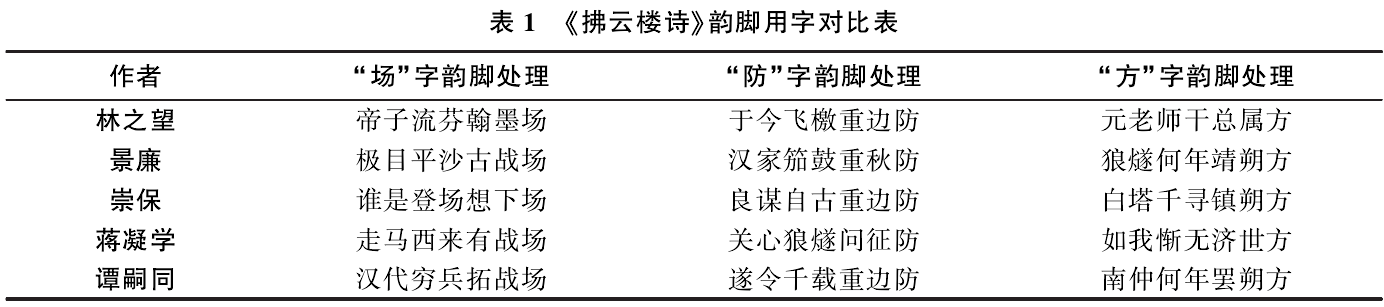

指出拂云楼的视角特点以及其上题咏者的“边臣”身份,尚不足以充分解释黄河景观“边塞感”的形成,其中还涉及一个重要的书写机制——和韵诗的创作。拂云楼题咏诗歌中有一组晚清时期的作品,不同作者分别以相同韵脚赋诗二首,均以《拂云楼诗》为名。光绪《重修皋兰县志》中录其三首,作者分别为清代同治时期甘肃布政使林之望、伊犁参赞大臣景廉、甘肃按察使崇保,民国人又收集到甘肃按察使蒋凝学等人作品。显然,这属于典型的“和韵诗”,我们会首先认为这是现场限韵赋诗的结果,且拂云楼诗的上述作者在兰州的任职时间存在交集,举办一次雅集并非不可能。然而,有另一人诗作显然不能归如此列,此人即谭嗣同。谭继洵赴甘肃出任巩秦阶道任职系光绪四年,其子谭嗣同第一次随行至兰州,时年仅14岁;而彼时景廉已于光绪二年奉调入京,“命入军机兼总理大臣”。谭嗣同的两首和诗自名为《和景秋坪侍郎甘肃总督署拂云楼诗二首》,二人在兰州并无真实交集。显然,谭诗系在“江山留胜迹,我辈复登临”的空间重合感驱使下、步韵前人“壁间诗”的接力创作。我们以五人诗中三个韵脚用字的构词为例,分析其中赋予黄河景观的主题色彩,列为表1:

从表1可以清晰看出,五人在处理“场”字韵脚时,三人使用了极具边疆色彩的“战场”;处理“防”字韵脚时,三人用“边防”,一人用“秋防”、一人用“征防”,五人所用词汇全部与边疆军事活动密切相关;处理“方”字韵脚时,三人使用了“朔方”、一人使用单字词“方”描述治军方略(师干)的严整,四人同样都在谈论边疆。彼时任职兰州的大吏多经历同治陕甘战乱与收复新疆之役,观河诗作中充斥有关边疆军务的感慨出于其真实经历,但作为后来人的谭嗣同本可以有更超然的态度,何以仍踵故辙?无他,苦于和韵之难而已。著名的《沧浪诗话》直云“和韵最害人诗”,限定韵脚使得遣词造句与命篇立意趋于雷同,以致顾炎武批评道:“文或未顺则曰牵于韵耳,意或未满则曰束于韵耳。”清末民初的旧诗创作者中,有不少人对和韵诗的艺术价值抱以怀疑;但和韵诗作为彼时官场应酬中的常见方式之一,不可避免构成拂云楼观河作品的主体。对多数文才平庸者而言,在边臣心态驱使下固然不免拥抱“边塞视角”,而即便不抱边臣心态却很难摆脱“边塞书写”——这是文体强加的桎梏,在此形式决定内容。

尽管清代兰州拂云楼上的题咏佳作无多,却不影响他们以“边疆性”来定义眼前黄河景观的主题。这些政治精英,不乏如祁寯藻、裴景福、谭嗣同这样具有全国影响者,其作品自然广播中原;即便影响力稍逊,也不妨碍载入方志、影响地方。民国时期,甘肃酒泉人士曾抱怨,本地清代方志中收录了过多“父母官”的平庸作品,不过“慑于品秩之威”,而本地人士之作品虽然“词气远胜”,却“苦无版刻之资”,只能任其流散。兰州作为省城情形固然不至如酒泉一般,其本质却也相去不远:经济与文化不够发达的近世西北,本地人士并不掌握黄河景观主题的话语权。本地人士对黄河景观的书写当然不尽呈现出“边塞性”,但其传播不广,很多地方名家的作品刊刻极少甚至仅存稿本,散佚严重。尤其值得注意的是,受到主流话语的影响,一些本地作者也在自身家乡的书写中灌注“边疆性”。以民国《兰州八景丛集》收录诗歌为例,与黄河有关的诗歌集中于“河楼远眺”与“白塔层峦”之下,但“河楼远眺”诗歌中基本为拂云楼诗,充斥边疆色彩;“白塔层峦”诸诗作颇有不具边疆色彩的闲适之词,但清中叶兰州文坛领袖、进士秦维岳则云“路达三边严两戍,木舟铁缆稳鼋鼍”。可见部分本地闻人亦主动赋予黄河景观以边疆性。

如果仅仅因为兰州在清代边疆经略中的地位就认定边塞感“自然”构成兰州黄河景观的主题,那么此种认定并不构成有效的景观史考察;试图通过单纯罗列一些诗文证明这种景观的“边疆性”,其能证明的只是观念层面边疆区域内地化的“滞后”现象,对于认识景观“何以是其所是”毫无帮助。但从景观文化过程的角度入手,我们就可以看到边塞感是如何一步步形成。首先,其视觉基础来自兰州西关一带“城—桥—关”景观实体的“逼仄紧张”,是为营造环节;其次,清代的拂云楼观河活动又固化了凝视“逼仄紧张”的视角,是为观看环节;以和韵诗为主体的题咏则通过特定的文体限制坐实了文本中的“边疆性”,是为书写环节;外地精英凭借着文化优势掌握着黄河景观的话语权,是为传播环节。当这些环节纷纷发生变化时,兰州黄河景观中的“边疆性”就会相应发生变化。

二、观河视角的更新与视觉边塞感的消弭

在拂云楼之外,兰州本地人士拥有多元化的观河地点和视角,却缺乏经营拂云楼式“专业”观河点的意识。民国时期一位工程师回忆,其20世纪30年代初至兰州,欲寻觅一处临河饮茶处而不得,仅有“膻秽的食肆,破落的寺庙,没有屋顶的亭子”。此虽不免地域偏见,但亦体现部分实情。事实上,此种情形自民国初期起已有所改观。得益于黄河上游皮筏运输业的发达,商人群体捐资于兰州城墙东北角建成水洞楼供奉真武帝君。此楼西距拂云楼约两公里,黄河至此已脱离兰州城下的“人造峡谷”区域,流速显著放缓;且四周地势开阔,尤其东北方的河中沙洲雁滩经过长期开发,林木蔚然、水道纵横,极具水乡风情。民国水洞楼虽仍为道教建筑,其著名观河点的地位已为外地人士知晓。民国初年,地方名流多在附近购地起园,登楼唱和风气渐成;前清甘肃咨议局长张林焱等人在水洞楼观河并举行大型唱和活动,为一时盛事。

兰州城西关外三公里处的黄河南岸,有一泉水汇成的湖泊,为近世兰州少有可栽培荷花之处,明代名莲荡池或莲花池。清光绪七年,原浙江巡抚杨昌浚发遣甘肃效力,见此顿起余杭之思,遂改名小西湖。近世兰州官署园林从营造到题咏,普遍存在刻意与西北自然风光对立并营造某种江南或中原“飞地”的审美旨趣;故小西湖虽与黄河毗邻,营造者对黄河并不加以重视,甚至可能种植树木刻意遮蔽河景。1923年,甘肃督军陆洪涛延请前清翰林刘尔炘主持重修小西湖,转为强调湖景、河景并重,特别注意扩修唯一能居高观河的建筑螺亭,使登临者视线可高过树梢直达黄河。此处河流亦舒缓,且“城—桥—关”因河道转弯,于此并不可见。此后小西湖迅速崛起为兰州新名胜,不仅本地学生多来此郊游,外来人士亦颇有到此游览者。1934年宋子文视察兰州时,兰州各界名流曾在此举行欢迎会,记录电影镜头中宋氏面带微笑、凭栏观河,兴味盎然。

当民国的本地人士在水洞楼和小西湖观河并展开景观书写时,歌颂临河风景之优美与田园的富饶遂成为主流,这与拂云楼上的边疆感大不相同。这固然因为从本地人士的观河点望去,景观实体已并非“崇墉峻阪、铁索激流”,更因为这些本地人士的文化心态对“边塞感”极为排斥。清末小西湖因周边泉水逐渐枯竭而退化为沼泽,业已名不副实,故本地人士大力援引“边疆感”进入景观建构以为缘饰,如清末兰州进士白鉴真解释小西湖正因为没有水面方可以“洗六代铅华之象,胜地何常;睹三边控扼之形,壮怀宜托”。梁启超曾谓“甘肃与中原窎隔,文化自昔朴僿”,这是主流知识界对于近代甘肃人文状况的看法。主持重修小西湖的刘尔炘不以为然,指出兰州山水同样“毓秀灵盘”,也应孕育出同样优秀的“豪杰”与文化。为小西湖各处建筑题写楹联时,刘氏刻意通过“平视”江南营造地域文化自信,并借以抒发自身的文化保守主义态度。但刘尔炘等人毕竟仅具区域影响,更兼辛亥之后疏远政治、思想观念不合潮流,他们的景观题咏不大可能获得与清代拂云楼酬唱等量齐观的传播力度,尤其不容易为外地人士所知。就全国性的普遍认知而言,兰州黄河景观边疆性的彻底祛除有待于一个“新”观河点被外地人士发现。这个观河点就是黄河北岸的白塔山。

白塔山之名系因山巅有白塔而得名,此塔始建于明正统十三年并附有寺院。白塔山高仅百余米,正对镇远浮桥北桥头,与兰州城通济门隔河相望,山顶不仅可以俯瞰浮桥与兰州城垣,甚至可以将整个兰州盆地尽收眼底。彼时兰州黄河以北地区已是“塞外”,尤其明代中期,“边备弛而虏常侵扰,耒耜不敢越河梁”,更不用说登临瞻眺,故白塔山于明代并未成胜地。直至清康熙末期,时任甘肃巡抚绰奇出于堪舆考虑在此大力扩修庙宇,“兰州八景”之一的“白塔层峦”日益知名。然而,有清一代的白塔山仍不是兰州的主要观河点,尤其不是外地人士在兰州的观河点。嘉庆中,西北史地学派的重要人物祁韵士路过兰州,对白塔山评价不高,指其“山枯,草木不生,点缀惟番僧寺宇耳”,这多少让习惯青山幽谷的中原士大夫们颇有疏离感。清代行记文献中,绝大多数路经兰州者皆未登临白塔山,包括曾为金山寺题写匾额的林则徐。如果说过路之人行色匆匆,道光二十九年任户部主事的扬州人董醇因奉旨查办案件在兰州勾留近两月,期间遍历周边名胜,仍无一次登白塔山。

19世纪开始,白塔山的观河价值开始得到各界尤其是外来人士的重视。甘肃省博物馆收藏一幅绘制于清末的《金城揽胜图》,题跋时间为光绪三十二年,研究者根据其中所绘景物分析,认定其不早于光绪五年。此图效仿《清明上河图》之风格,以上南下北的空间格局具体描摹清末兰州城池、官署、浮桥、寺庙等景物,而黄河在此图中几乎占据图下方四分之一的位置。《金城揽胜图》虽取中国山水画散点透视之法,视角实际已与近代摄影或风景画极为接近,故长期以来被学界视为反映清末兰州风物的写实作品。画家视点的移动轨迹,基本上处于与白塔山顶后方略高的东西轴线上,这里并没有真实的制高点;虽然白塔本身出现于画面下方偏右,却因山势遮挡而绘出山脚下金城关,据此可以断定现实中从白塔山顶向南观眺构成画家的基础视觉经验。特别须指出的是,《金城揽胜图》中的黄河与兰州城毫无边塞感。从高处俯瞰,黄河极为舒展平缓、无激流之态,宽阔的兰州东部盆地构成画面主体;以俯瞰视角望之,原本高峻的城墙显得低矮,与白塔山之高度相比几可忽略,故平视与仰视中的“人造峡谷”景观不复存在,逼仄紧张感自然消弭。这种视角,与此前的兰州绘画完全不同。例如绘制于同治初年的《兰州黄河浮桥图》,其绘图布局上东下西,中央为黄河与浮桥,其视角与河面基本持平;画面中央以密集水波纹展现激流,两边金城关门楼与兰州城楼相对矗立、檐牙高啄,更外侧则南北山群峰并立,仍然突出镇浮远桥附近的关塞森严,图像化景观书写给人的感受与多数题咏作品别无二致。

由此可见,兰州黄河景观“边塞感”赖以存在的视觉基础“逼仄紧张”实际依赖特定的视角——平视;而《金城揽胜图》的登高俯瞰视角与拂云楼的水平视角存在显著差异,隐然在景观文化过程中预示了的新可能性。登高俯瞰视角很快得到热烈响应,只不过方式并非传统绘画,而是迅速崛起的摄影技术。20世纪初,到达兰州的外国人士在白塔山顶以《金城揽胜图》式的俯瞰视角拍摄黄河与兰州城全景照片,其选择的拍摄点与视角为其后中外摄影者普遍继承。照片中的兰州市容并不比其摄影集中的其他北方的城市更像“边城”,甚至因为城池的狭小显得人口稠密,而照片比《金城揽胜图》更为明显地淡化了“城—桥—关”景观核心中的“逼仄紧张”。寻求视角的多样化、探寻世界的多维形象似乎是人类天性,而高处俯瞰视角似乎具有更大的天然吸引力。1932年12月,欧亚航空公司开辟西北航线并建成兰州机场;为向兰州民众宣传航空,公司向市民推出环城飞行项目,“参加者甚踊跃”,其中有老翁“年逾古稀,亦来购票以临空一睹为快”。不过,针对兰州城与黄河的俯瞰视角之所以大行其道,在审美与人性要素之外还有着极为具体的时代机缘。形形色色的摄影者,拍摄动机各不相同。如芬兰人马达汉基于其情报使命,完全从军事角度观察兰州黄河两岸的种种风物;但对20世纪上半叶的大多数拍摄者而言,吸引他们克服对“荒山”的抵触而甘于登高望远的重要目的是拍摄近代中国桥梁的代表之一兰州黄河铁桥。

兰州黄河铁桥始建成于宣统元年(1909),是清末“新政”中甘肃最具代表性的建设成果,系在原镇远浮桥位置兴建。铁桥取代浮桥,是近代兰州黄河景观实体最重大也是唯一的根本改变,其代表的现代化水平远远超前于兰州城市建设。自铁桥竣工后,全国报刊刊登兰州照片时大多包含铁桥。创刊于1934年的著名科普杂志《科学画报》曾在封面刊登两幅照片,上为黄河铁桥、下为镇远浮桥,并分别在正文中重新出现一次,系其中《怎样建筑桥梁》一文的插图。该文通篇介绍现代桥梁的基本分类与各自的施工原理,认为“兰州黄河铁桥可为钢构桥之代表”,且除此两幅外均为外国桥梁照片。铁桥照为自白塔山东侧俯拍,远处的兰州城墙显得低矮,铁桥桥墩、钢桁、拱架、栏杆、桥面等主要部分均极清晰,通过铁桥的宽度与河面宽度的直观对比,黄河甚显宽阔且不见激流,画面舒缓从容。浮桥照则为自桥北头向正南平拍,浮桥被水流冲成弧线,间接显出河流激越,而河面未显宽阔,桥南端的城墙与拥有三层箭楼的通济门则异常高大,画面整体压抑,仍是“崇墉峻阪、铁索激流”式的“逼仄紧张”。根据《科学画报》的写实要求,平拍仅适用浮桥而不适用铁桥,因为平拍时无论取何角度,都会使铁桥长、宽、高中的一维被遮蔽或产生重大视觉形变,俯瞰遂成为呈现黄河铁桥的“科学视角”。民国时代的图像体系中,以兰州黄河铁桥象征中国大地上的现代化产物甚至是现代中国本身并不罕见,1945年11月出刊的《凯旋画报》甚至把黄河铁桥照片与万里长城照片并列作为其主要文章《伟大的中国》中的两幅风光插图,分别代表现代中国与传统中国。堪称雄伟的兰州黄河铁桥所代表的“现代”感,自然与一般边疆印象中的破落简陋大不相同,这是景观实体营造对于景观主题的影响。

随着铁桥成为民国黄河景观的主角,为了更好展现“主角”的风采而选取的俯瞰拍摄角度,无意中消解了经典景观实体中“边塞”意味存在的视觉基础;而在视角之外,仍有一个重要的“观看”要素需要被特别提及,那就是新型的观看工具——照相机。在20世纪上半叶的世界主流认识中,摄影是一种展现世界万物的透明介质,摄影技术成为“一种占据统治地位的、且能够最‘自然’地指涉外观的方式”。热衷于刊登照片的现代报刊,显然为确立摄影术在大众认知领域的统治地位立下汗马功劳。黄河铁桥俯拍照借助各类画报的广泛流传,诸多没有来过实地的读者理所当然地把“平缓舒展”确立为黄河兰州段的第一属性。当代摄影理论普遍认为,取景框、焦距等技术参数都具有选择与遮蔽功能,风景摄影借此对大众的空间认知产生巨大的塑造作用;许多俯拍照片中的兰州黄河景观除取消水平视角下的“逼仄紧张”之外,又遮蔽了河边荒山并模糊了城内残破的旧式建筑,而荒凉与贫困恰恰是“边塞”感的绝好注脚。

借由镜头而非肉眼的观看活动,往往会对观看者的认识产生更强烈的塑造作用。对于先看照片再来实地的观河者而言,那些曾造就先辈“边塞感”的景观实体皆可以尽数忽略。20世纪30年代,黄河水利委员会派员至兰州考察,与甘肃省有关人士座谈时谈及感受,谓兰州黄河“比照相所见,益觉平恬”。水利专家所谓“平恬”固然首指水势,然亦代表某种景观体验,而下引的另一段文字或可为其详注:

夏天的傍晚,搀着孩子到铁桥上乘凉。河风吹动,河声浩荡。北面童秃而灰黄的白塔山,不再反射出强烈的热度,却在河面上投下静穆的塔影。迤南一带城墙下,沿河的水幻出美丽的虹彩,一艘两艘或五六艘羊皮筏,正在解缆或已放乎中流,向前方北岸的绿杨荫浓的雁滩淌去。风光在雄壮中带着旖旎,真有龚定庵“卷帘梳洗看黄河”的意境呢。

作者站立于铁桥上观河,恰恰是以水平视角处于“城—桥—关”的核心,但并未比拂云楼上远望“城—桥—关”的满座高朋更觉“逼仄紧张”,甚至濯濯童山与古旧城墙也没有影响“雄壮中带着旖旎”,冷峻萧条的“边塞感”已被彻底清除。这段文字作于1948年,彼时中国民众经历抗战的洗礼,疆域意识已空前强化,加之兰州曾作为大后方中心城市的地位,纵然“偏远”亦不至于成为边疆,这构成兰州黄河景观主题脱去边疆性的观念史背景。

三、景观主题的流域性:皮筏、水车与荒山绿化

当以铁桥为中心的兰州黄河景观通过照片传播日益“曝光”于公众面前时,近代摄影者也在不断寻求更多适宜入镜的风物,上引文字中“正在解缆或已放乎中流”的皮筏即是关照的重点。他们对于皮筏表现出浓厚兴趣,一则因此物形制与常见舟船明显不同,二则不少人自身即乘坐此物离兰继续旅行。在兰州近代黄河景观的书写中,图像对皮筏的广为人知起到莫大的推动作用;不过,这种作用与其说是“发现”,毋宁说是“解放”或“彰显”。

虽然清末民国黄河上游皮筏运输业的兴盛与近代西北羊毛贸易的发达密切相关,但皮筏作为西北地区常见的水上运输工具存在已久,清初还曾作为大规模军事行动的渡河载具。清康熙年间,西北治水能员王全臣曾在兰州城上游渡口乘皮筏渡黄河,作古风长诗详述其形制:“革中气已充,束之以薇缠。三五联为筏,置之河之侧。”明清诗歌中鲜少以白描笔法触及兰州皮筏,主流策略是通过“用典”间接表达。明代兵部尚书彭泽曾描写兰州河景时曾提到“犀火不妨燃午夜,仙槎何处泛清秋”,清嘉道间本地诗人秦维岳云“定知北塞金瓯固,漫说西天宝筏遥”,同光间本地诗人刘元机谓“我欲乘桴从此去,河声咽破古今愁”。“仙槎”“宝筏”“乘桴”,共同指向同一个古老典故:博望星槎。

据成书于南朝的《荆楚岁时记》载,汉武帝遣张骞(博望侯)自河源乘木筏(槎)往大夏,不意竟到达银河并遇牛郎织女。左宗棠以水车引黄河水越城墙入陕甘督署后花园,模仿黄河走向设置水道,并以受降城、壶口等地名命名亭台;其间相当于兰州之位置建有一建筑曰“槎亭”,据其幕僚施补华所见,此建筑于细节刻画均体现“博望星槎”之元素。历代诗歌使用“星槎”,多寓旅途遥远;明清时期兰州题咏文体多见此典,既可指兰州接近河源的地理位置,兼可双关现实中的皮筏。民国初年,曾在甘肃督军张广建麾下效力的安徽人许承尧登拂云楼观河,有诗句“仙槎去何所?皮艇点数丸”,可见“皮艇”确为“仙槎”的现实对应物。

摄影技术使黄河皮筏的形象得到直观展示,配合以晓畅的白话文字描述,典故的面纱终于被揭去;加之抗战时期曾在嘉陵江航道运送油料至重庆的壮举,兰州皮筏在民国时代迅速知名。与之类似,“照片+白话文”的书写方式还发现了另一景观要素——水车。兰州水车创始于明代中期,系受南方水车形制启发、结合西北物料条件与黄河水文条件而加以改进的产物,不仅承担农田灌溉,亦有部分城市供水职能。清代地方官员极为重视水车的推广,但兰州黄河景观的题咏书写鲜少涉及,尤其是在讲究对仗的律诗、对联之中。这不仅因为作者不事耕种或缺乏经世视角,更是因为“水车”作为一个后起词汇、不易在行文中形成对仗。只受过一般训练的写作者在题咏实际景物时,倾向于搜罗能够形成“现成工对”的物项,而不大在意被纳入对仗关系者是否具有同等的视觉效果与景观意义,由此造成文学表达与景观实体之间的背离。与兰州黄河的有关题咏也是如此,如名词“紫塞”经常被运用。“紫塞”本意指长城,兰州有明长城遗迹,至清末行记多提及;因为该词“自带颜色”,常被用来和“黄河”形成“工对”,并抒发边疆情怀。甚至到了民国时代,拂云楼上的题咏仍有“紫塞何时靖,黄河此日清”之类句子。其时拂云楼边早已架设水车,而长城于兹并不可见;作者宁可吟咏视野中不存在的“紫塞”,却无视“水车”;原因无他,在《声律启蒙》《诗韵合璧》之类的经典对仗套路中,缺乏水车的位置。

与题咏书写传统不同,图像很早就给予兰州黄河边的水车以恰当的位置,《兰州黄河浮桥图》与《金城揽胜图》都突出表现了水车,近代的摄影者则更进一步。《科学画报》封面在刊登兰州黄河铁桥图片之前,即曾选用过兰州水车;1941年,《中华》杂志安排《中国富源特刊》,将胡筠庄所摄兰州水车大幅照片作为封面。胡氏所摄兰州黄河北岸的灌溉用水车,摄影位置即在近旁,故水车极为巨大并占据画面主体;黄河水面为其背景,透过水车轮辐之间的空档可远望兰州城墙与山脉,原本高耸的箭楼因透视原因显得不如水车伟岸。在这样的构图中,水车成为窥视黄河与城市的“视窗”,暗示水车成为兰州黄河景观的定义者。胡筠庄曾于1934年陪同宋子文来访兰州,其在兰州期间所摄照片多幅亦刊登于《中华》画报。这组照片并未专门拍摄黄河铁桥,却在多处出现了水车,同样的情形在张沅恒为《良友》画报撰写《忆兰州》一文及所配图片亦有体现。大概是因为在这些摄影者眼中,与上海外白渡桥构造相似的铁桥并不新鲜。与题咏书写者相比,摄影者的景观取舍标准往往更趋简明,即将图片的美感或猎奇放在重要位置,图片使许多景观要素从文字的霸权中解放出来。

皮筏、水车与铁桥一道,共同构成了民国兰州黄河景观主题中“新”的核心要素,这是属于报刊特别是画报时代的黄河景观。其所以为“新”多少有些讽刺,民国兰州城建之落后几乎是一种全国之共识。外地人士首先注意到的是兰州之“古老”,因为“没有现代化的柏油马路,也没有立体形的建筑物”;能带来新鲜感的皮筏和水车,其实同样属于旧时代。只是在此前以诗歌为中心的题咏传统中,用典遮蔽皮筏、对仗无视水车,文体的纪律扼杀了景观的生机。有意思的是,当人们广泛接受由照片书写传递的景观信息之后,传统题咏也就可以书写那些曾被忽视的景观要素。抗战期间,近代诗词名家吴梅的弟子段天炯登上拂云楼,在这个“边塞感”曾经最为集中的经典观河点写下这样的句子:“第一桥头落日圆,望河楼边晚晴天。桥边日夜车轮转,汲取黄流灌石田。”拂云楼往黄河铁桥方向望去,能看到的水车系城市供水之用而非灌溉,此处进行了“嫁接”处理。无独有偶,拍摄于30年代的一幅照片几乎以相同视点、相同视角完美再现了此诗场景,题咏与摄影在此实现了和解。

在告别“城—桥—关”后,以铁桥、皮筏、水车为代表的民国兰州黄河景观主体逐渐与典型的西北风物构成差异。抗战胜利后,水利专家黄万里赴兰出任水利部河西水利工程总队长兼甘肃水利局长时曾对同僚发表谈话:“方到兰州,便觉此间情形和流域各地大不一样……因为临着黄河,眼界不感干涸,更有众多的水车、皮筏。如此明快活泼,在沿河流域各省皆属令人感动。”除却酬酢中的谀辞成分,黄氏在这里将兰州黄河景观首先置于黄河流域而非西北区域的视野中,代表了一种20世纪的新趋势。随着现代地理科学的普及,有关兰州黄河景观的书写开始出现明确的流域观念。曾留学日本、民元创立甘肃共和党的黄英曾作《兰州黄河铁桥赋》,极写铁桥之伟大,谓“黄河流域、此为创举”。地理学者更注重在流域框架下讨论皮筏、水车,将其视为黄河上游而非西北特有的景观。

这种认识逐渐扩展至社会各界,如20世纪40年代甘肃临泽县的一位中学教师在日记兼教案里曾条列兰州黄河景观,其中关于“水车”与“皮筏”的内容分别如下:

水车:明人创制,城郊不计其数。黄河为害国家,鲜有灌溉之利者,河套而外,于此为盛。

皮筏:元代发明,载客货到达宁夏绥远。黄河自抗战后弥漫不系,轮船通行无望,上游独享水运之利。

所谓“弥漫不系”,当指花园口决堤事件的后果。这位教师随后抒发个人感想:“甘肃贫苦偏僻,而此两事亦足称道北方,为黄河流域诸省之冠。应为学生昌言,振奋其精神。”这足以说明,至少一部分甘肃本地人士不但已将兰州黄河景观置于流域中予以考量,更从中蒙生莫大的自豪感。

自然地理层面的流域水系知识不必然使有关民众产生具有归属感的流域认同。社会文化层面流域认同的形成,需要在流域上下游、干支流之间建立起以河流为基础的诸多具体关联。清代的兰州与黄河中下游地区,经由黄河建立起的联系十分有限。与长江作为黄金水道的地位不同,黄河在宋代之后即少航运之利,兰州虽有繁荣的皮筏运输,然仅为单向交通工具,逆流则仍需步行;平绥铁路通车之前,兰州人士赴京城多从陆路取道陕西,鲜少乘筏北行,故兰州与黄河沿岸城市的人文联系远不如与陆路交通线上的西安、西宁等密切直接,“门泊东吴万里船”的盛况不会出现在兰州黄河岸边。因此,纵然镇远浮桥“第一桥”的称谓以及皮筏描写中的“星槎”典故都隐含了兰州地居上游、靠近河源的认识,并不代表先辈早已具备某种“统一”的流域认同。明清兰州黄河题咏,不乏涉及龙门、砥柱、大海等中下游要素者,多堆砌名词,仅表明地理认知;而一幅创作于清代乾隆时期的楹联则直观表明了兰州黄河景观的首要文化属性:“郡领关西,白石、红山,拥出千寻气概;地冲塞北,黄河、黑水,翻成万顷文澜。”在此,黄河与白石、红山、黑水一道,构成“关西”“塞北”的主要景观元素;黄河首先是一条属于西北边疆的河流,而非中国北方第一巨川的一部分。

在清代有关兰州黄河景观主题的认识中,清人张九钺与梁章钜是具有某种流域认同的特例。张九钺系乾嘉时代的湖南名儒,平生未涉足兰州,却作有一首涉及兰州黄河的长诗《羊报行》。作者于自序中云,黄河汛期时募勇士自缚羊皮囊之上,自兰州漂至河南,一路不眠不食、沿途抛洒水签,以为下游作洪水预警。这并非实情,系将清代黄河中下游洪灾预警制度与上游皮筏运输糅合而成。张氏诗文极写黄河景观雄奇幻诞,于中突出兰州黄河志桩水位对于下游防洪事业的重要性,虽多不经之处,却为清代兰州黄河题咏所未见。道光年间出任甘肃布政使的梁章钜,为兰州河渎神庙题一联云:“天险化康衢,直如海市楼中,现不住法;河壖开画本,安得云梯关外,作如是观。”其自叙创作动机云:“云梯关为淮黄归海之要区,由委溯源,几及万里。余曾管修防者三载,临流回忆,夷险顿殊矣。”梁氏亲身经历过云梯关河防的紧张与兰州河流的安泰,两相对照、感慨甚多。但在张九钺与梁章钜的作品中,作为清代重要政治课题的治河事业使黄河上下游取得某种切实的联系。

至民国后期,张、梁二人因黄河治理而形成的流域认同开始在兰州普及,并具备了近代特征。随着近代黄河流域治水活动逐渐走出传统,科学意义上的全流域治水观念逐渐兴起,兰州所在上中游地区在流域水土保持、减少入黄泥沙方面的重要地位开始得到重视。兰州黄河景观的实体也因此酝酿着重要变化,突出表现于兰州黄河两岸荒山绿化工作开始萌芽。民国时期甘肃森林覆盖率甚低,加之其黄河流域各县多为山地,山地造林则因所费甚巨而推进困难,1942年实业家李烛尘率团考察西北时曾专门论及。1936年黄河水利委员会派员查勘上游造林情形,在兰州组织座谈会。当时兰州尚未设市,由甘肃省建设厅科长韩某代表兰州地方当局作答。这位韩科长显然有备而来,首先表明“兰州为黄河上游第一重镇,造林实责无旁贷”,其次介绍兰州周边仍然有天然森林存在,证明绿化荒山“决非不可能”,并就山地特点比较说明,兰州诸山绿化较“宁夏绥远之平野其功效尤大”,待造林成功不仅“可固土本以绝河患”,亦可使“青山秀色、光耀上游”。然后话锋陡转,改为强调甘肃财政困窘,如果能够得到中央帮助,自然可以使“山河一新”。

甘肃省建设厅的作答当然充满了争取资源的官场辞令,但仍然令黄委会方面相当兴奋,于报告中称这位韩科长为“有识者”。从黄河流域整体整理的高度理解兰州山地绿化的意义,在此后屡见于民国档案,其中有两个事例极为典型。第一个例子是农林部天水水土保持实验区对兰州造林的重视。该实验区于1941年在甘肃天水成立,是中国第一个现代意义上的水土保持科研试验机构,主要基地亦在天水,但其负责人任承统对建立兰州分站推进沿河荒山绿化极为重视,依据即是兰州气候条件在黄河上游更具代表,对沿黄其他区域实施造林示范意义重大。第二个事例是兰州造林的重要人物刘亚之在1945年针对兰州沿黄荒山绿化的大声疾呼。抗战结束后因人才、资金大量撤离,兰州地方当局推动绿化的决心有所动摇。刘亚之指出,兰州两山绿化的意义不仅是使兰州人民有“可游玩的林泉、可夸耀的风景”,更在于兰州已经算是流域中人力、物力、财力集中的区域,是“黄河上游第一个可以树立信心的地方”;“如果我们对兰州的植树尚没有信心,怎样去说服河边更为穷苦的民众,使他们可以为葱茏的未来去奋斗呢?”刘亚之复强调,这些道理要给兰州乃至甘肃的青年学生多多宣传。

20世纪40年代开始的两岸荒山绿化,是近代继黄河铁桥建成后兰州黄河景观实体的最重要变化之一,惜乎“十年树木”,收效远在1949年后。相关研究揭示,1942年蒋介石视察兰州时对周边山体全无树木大为不满,由此使兰州荒山绿化工作得以实际推动,其直接动机与黄河无关。然而任承统与刘亚之作为民国甘肃林业建设的核心力量和技术骨干,他们对于兰州造林意义的认识已有着深厚的“黄河考量”,兰州沿河荒山绿化在理念方面早已“锚定”黄河治理。1949年兰州解放前夕,曾深度介入中国现代水利事业的塔德(O. J. Todd,甘肃档案中写作“托德”)考察西北,曾对兰州沿河荒山的绿化给予高度评价,认为其是“黄河上游水土保持”之代表。今日登临早已绿树成荫的白塔山等处俯瞰黄河,极目延伸的绿色以及“保持水土、治理黄河”的宣传牌给眼前景观以更大的延伸空间:这些难得的绿色,是兰州对于黄河治理承担的责任。在这个意义上,沿河荒山绿化促使兰州黄河景观真正镶嵌于流域认同之中:纵然“黄河远上”,但兰州并非“一片孤城”,视域之外的黄河流域成为现代兰州黄河景观的深广背景。

结语

近代中国各类景观的变化可谓翻天覆地。这种变化既是草庐瓦舍到摩天大楼的变化,也是肉眼到镜头、诗联题咏到白话游记等诸多方面的变化;景观文化过程的不同环节,对于不同城市有着不同的重要性。近代上海、民国南京等先进都市,通过政治、技术精英及多种社会力量的“共谋”,大规模的现代化营造活动不断更新景观实体,由此推动景观主题的演化;而以兰州为代表的一批内陆欠发达城市,建设活动明显滞后、景观实体更新缓慢,其景观主题的变化更多取决于观看与书写活动中凝聚的近代要素,主要体现为景观意象的变化。黄埔江畔与黄河之滨,在近代中国景观史的谱系中各有其意义。

个体对景观的观看与书写活动复杂多样,但仅有特定的观看与书写活动被筛选出来并参与塑造景观主题。具体到近代兰州黄河景观,至清末犹在维持的边疆性是特定人群在特定地点、以特定视角、运用特定文体、表达特定情绪的结果,外地政治精英在其中发挥主导作用。20世纪上半叶,从事景观书写的群体不断扩大,登高俯瞰视角的流行与“照片+白话文”书写方式的兴起消解了上述一系列“特定”,兰州黄河景观主题得以摆脱“边塞”桎梏,并在另一种力量的推动下迅速转向“上游”。这种力量既来自于摄影技术、白话文与近代报刊,也来自于国家推动的水土保持事业及其观念体系。限于学力与篇幅,本文对景观文化过程的讨论集中于观看与书写环节,营造、传播、接受等环节未充分展开。20世纪40年代未实现的兰州城市建设计划试图对黄河景观实体进行怎样的改造、兰州本地人士与外来人士的景观书写怎样在传播中发生交互影响等,都具有另文专门探讨的价值。

如何探寻景观主题的形成和发展机理,不同学科的路径取向各有特点。史学界的景观研究近年来虽较为繁荣,但隐然的危机已清晰可见。一方面,地理、风景园林、建筑工程等学科对历史景观的“复原式”研究不断精致化,借助技术进步,已实现从单一要素到整体环境、从图纸还原到3D多维还原的跨越,传统景观史研究以“文字+地图”为主的书写方式在科学性与直观性方面受到极大挑战;另一方面,文学史视角、美术史视角和历史人类视角的历史景观问题研究日益深入,其对于景观意象的深度阐发又使得景观史研究的结论显得过于“朴素”。然而,对景观时代特征的整体把握、对景观建构过程的历时性与细节性分析,仍是历史学不可替代的优势。欲发扬这种优势,则有赖恰当的分析模式,景观文化过程似乎是可行的选择之一。景观文化过程各环节并非景观主题发展变化的原因,而是观察分析历史景观现象的一个个窗口,时代大势与具体机缘在其中具体而微地发挥着作用。透过这个窗口,史学工作者可以熟悉的方式展开工作:充分借鉴有关学科的研究成果与方法论策略推进基于历史文献的实证研究,使得景观史研究在各个微观层面更为充盈深入,同时不必以接纳某种整体理论预设为前提。

景观文化过程概念的引入,或有助于中国景观史研究远离各种决定论的陷阱。毕竟,挥斥方遒的思想家、用心良苦的规划师,猎奇探异的记者、思虑复杂的官员,究竟谁对特定景观主题的形成发展产生更大影响,在不同的景观史案例中有着完全不同的答案,只有深入营造、观看、书写与传播过程的考察,方能得出妥帖细致的结论。当然,这种聚焦并不代表我们要放弃景观史研究的包容性传统;恰恰相反,对景观文化过程的讨论将会使我们更为有效地剖析历史景观所折射的复杂历史图景,从而将景观史的问题意识更加深刻地嵌入到中国历史研究的主流关切之中。

(本文原刊《清华大学学报》2023年第3期第140—155页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)