|

冯桂芬(1809—1874),字林一,号景亭,江苏吴县(今苏州)人,晚清著名改良思想家,洋务运动和维新变法的先驱。其所著《校邠庐抗议》一书,包含技术、制度、文化各层次,鉴采西学主张,囊括政治、经济、军事各方面变法图强思想,是引领“学西方,谋自强”时代精神的纲领性论著,对中国近代化影响深远。书中有《绘地图议》一文,是冯桂芬为优化民生治理而设计的地图测绘方案。

近代地图绘制的转型问题是中国地图学史研究的重要方面,目前不少研究以西方经纬度、投影、科学测量等相关技法的引入、传播、应用和扩展为重点。很多学者认为大约在19世纪末,中国传统地图测绘在西方知识技术的冲击和影响下实现了近代转型,而西方测绘技术至少在明代后期就已由传教士传入中国,其间跨度达300多年。现存不少杂糅经纬线和“计里画方”两种方法的古地图,引发了学者们的思考:单纯的西方地图知识或相关技术引进和传播是否就能触发中国近代地图绘制的转型,这一转型是否为一外来知识单一传入或者强势移植的线性过程,绘图技术的转变是否是近代地图绘制转型的全部?

已有学者注意到上述问题的复杂性,并从不同视点进行了探讨。如钟翀围绕地图生产的测、绘、印、售四方面论述了城市地图的近代化经历了颇为曲折的演替过程;李鹏通过系统考察清末民国川江航道图编绘,认为“技术转型绝非一日之功,背后往往涉及文化理念、教育方式、社会结构等方面的深层变革”;成一农通过社会变迁的研究视野,认为中国地图的近代转型除关涉技术外,还涉及“知识体系以及社会观念变迁等方面”。但对于西方测绘知识普及和近代测绘教育兴起前地图绘制技法的系统性叙述并不多见,目前尚缺乏从具体测绘方法的提出及变迁入手探究上述问题的案例。冯桂芬和《校邠庐抗议》在中国近代学术史上具有重要地位,但书中的地图测绘方法尚未得到充分关注,甚至由于冯氏对“采西学”之倡导,不少学者“理所当然”地认为其地图测绘法是一种西法。因此,本文拟围绕冯桂芬地图测绘方法提出的背景、内容、实践及嬗变等展开讨论,以期在补充和修正学界对冯桂芬测绘方法研究不足的同时,从时人对中西地图知识和工具的取舍应用角度,拓展对中国近代地图绘制转型问题的认识。

一、冯桂芬地图测绘方法提出的背景和动因

冯桂芬身处一个中外格局、知识学术剧变的时代。外有列强侵略,内逢太平天国叛乱,清政府统治危机日益凸显,亟须破除积弊,改良求变,以谋自强。鸦片战争后,列强叩开国门,基督教会士将包含地图在内的部分西方知识传入,丰富了社会精英的知识结构,“开眼看世界”“师夷长技”成为时代强音。但应指出,此时传入的西方知识,“其图景在当时并不清晰”,存在“知识量有限、内容驳杂乃至错误等缺憾”,因而乾嘉考据学派对传统知识的回视、嘉道经世思潮对经典实用之学的追求亦需关注。由此,冯氏地图测绘方法提出的动因和背景,可从三方面简要说明。

第一,期望通过测绘地图均税减赋,改善民生。清代赋税主要按田亩摊派,田地丈量的准确性与赋税征收关系至紧。但当时田地丈量之法并不统一,度量之具也非一律,且历史积弊颇久,“一时骤难更张”,再加豪强欺隐、良懦赔累,使丈得田地“或盈或缩,甚或隐匿”,未有实数。田地经界既未正定,赋税势难均衡,轻者愈轻,重者愈重,苏州、松江、太仓即为典型。冯桂芬家居苏州,自幼“生长田间,深知其苦”,其母更曾以均税减赋之事殷切嘱咐:“汝他日有言责,此第一事也。”有鉴于此,冯桂芬欲仿张居正“天下田亩通行丈量……用开方法,以径围乘除,畸零截补,于是豪猾不得欺隐,里甲免赔累,而小民无虚粮”.之议,期望以测绘精确地图之法,清丈土地,正定经界,开展土地管理,进而实现“以一县之丈地敷一县之粮科”“通县均纽百里之内轻重齐同”的政治理想及其均税减赋的个人志愿;亦期望借此辅助解决“稽旱潦、兴水利、改河道”等关涉民生之事。

第二,重视经典方法、讲求务实之学的风气,引导其对传统计里开方法的关注。清前期绘制的地图多属示意,少有实测,粗略简单,精审不足,纵有计里画方成法,但除深藏内府的《雍正十排图》等少数地图外,绝大多数舆图罕有使用。乾嘉之时(1736—1820)考据盛行,时人“聚焦久远的过去以便克服近世的错误”,回视经典成为学术主流。因此,早在西方近代测图法产生普遍影响前,清人便已在历史中寻觅精确制图的答案,画方之法愈发得到重视。乾隆《光山县志》便有:“(旧志)于法既伤简略,按实亦有参差……(今)用古人开方法画为方格……(务使)形势位置,了如指掌”;章学诚也谓:“开方计里,推表山川,舆图之体例也。”道咸年间(1821—1861)内忧外患凸显,经世务实之风影响到地图之学,“开方计里,义取切实有用”渐成时代风气。当时著名舆地学家邹汉勋(1805—1854)即称画方法为“作图之第一义,决不可变者也”。由此,道咸以降,画方地图日多。受此影响,冯桂芬同样认为“绘图不知计里开方之法,图与地不能密合”,支持采用计里画方法提高地图精度。

第三,具备提出地图测绘方法的知识积累。冯桂芬兴趣广泛、学识渊博,在中西数学、地学方面均有造诣,有助其提出新的测绘方法。数学方面,其“著述甚富”而“算学尤邃”,道光十三年(1833)便以图解形式对清代数学家李锐的名著《弧矢算术细草》加以说明,著成《弧矢算术细草图解》。咸丰九年(1859)始,又以平面及立体几何的图解方法对西人《代微积拾级》进行阐释,著就《西算新法直解》。考此二书可以发现,冯桂芬惯于用图,倾向以几何图示解决实际问题,这是其提出地图测绘方法及相关工具的基础。地学方面,冯桂芬“举凡天文、舆地……诸书,靡不极虑专精”,不仅熟悉林则徐《四洲志》、魏源《海国图志》、李兆洛《皇朝一统舆地全图》等国内地学名著,对艾儒略《职方外纪》、利玛窦《万国全图》、慕维廉《地理全志》、祎理哲《地球说略》等西方地理著作及“西人舆图”亦有认真学习,对计里画方和经纬线法有清晰认识。地学知识的积累便于其了解对比中西法之优劣,有助其根据实际对测绘方法进行设计,而非简单盲目地选择。

二、冯桂芬测绘方法的内容及其与中国传统技法的关系

在上述动因和背景下,冯桂芬首先从西方“地圆说”出发,综合分析了西方经纬法和传统计里画方法的优劣,认为两者具有不同的适用尺度:若是绘制“千里、万里之大图”,因大地实际存在弯曲,须采用经纬法绘制方能准确;但如果只是绘制“百里、十里之小图”,大地则可以被近似看作平面,计里画方仍不失为一种有效的绘图方法。这也符合现代测量学的观点。因此,他基于测绘小范围田地之图的目的,在《绘地图议》中新设计了一种以计里画方为基础,融角度、距离、高差为一体的地图测绘“简易之法”,以下分步阐述。

(一)四隅立柱与方格绘图

冯桂芬测绘方法的根基即通过“四隅立柱”和“方格绘图”建立地面与图面的直观对应,其具体方法为:

任取本州县一城门,左旁立一石柱为主柱,即为起数之根。依此作子午、卯酉纵横线,以一里三百六十步为度,各立一柱。令四柱之内为一图,容田五百四十亩。各图中乾坤艮巽四隅皆有一柱,而以艮隅之柱为本柱,以千字文为号,勒于其上。柱径一尺,高一丈,埋露各半,其露者尺寸有识……绘图则用约方二尺之纸,十步为一格,纵横各三十六格。则一里内阡陌庐舍,纤悉可毕具。

即首先在城门左旁立一“主柱”为基点,以此为中心,以一里(360步)为间隔,在南北、东西方向上依次立柱,固定的石柱在一定程度上具备测量控制点的意义,由此构建起诸多一里见方的控制方格。

每一控制方格容田五百四十亩,并以位于艮位(东北方位)“本柱”所刻千字文为识。柱上亦刻尺寸,以便后文所述高差的测绘。而后将每一控制方格所纳地理事物绘至一张纵横各三十六格的二尺见方的图纸上,绘图比例1:900,由此形成一幅地图,地图的具体绘制方法详见后文。

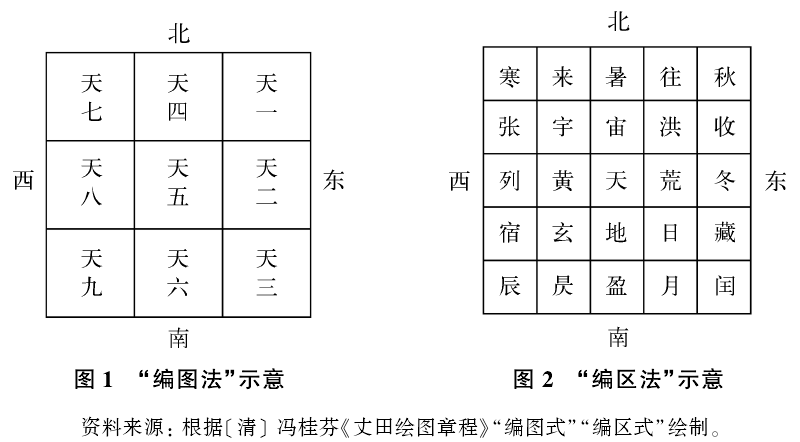

冯桂芬另撰有《丈田绘图章程》,对此有细微补充,比如,“两柱不能相望……每六十步增一小界石……使眉目更为清楚”;地图分幅“每九图为一区,拼成井字形,编以千字文”,每区又按“从天字起,用螺旋法,作回文形”的方法进行编排(图1、图2),若千字文不敷使用,则“周而复始,加上下字及上中下字以别之”;图成之后,可“照原格,以半里为一格”的比例缩绘“中图”(1:16200),即成“本城地图”,并可兼作地图目录之用。

可见,冯桂芬的制图理论是对中国传统计里画方之法的改造升级。计里画方的核心思想为比例绘图与区域分割,以冯氏法绘图,就是将分割思想从图面延展至地面,使比例绘图更易掌握,实现地面与图面精细的直观对应。以此绘制小区域地图,计里画方之法变得更加准确,也更易操作。

需要指出的是,在此之前对计里画方的详述大抵不过“以笔从横为方格,每方百里,以府州县按里至填之”,“先画方格,每格十里,以纸覆之,山川、城镇、方隅、距里,准格定列”等。言辞简单,基本没有考虑其适用尺度,绘图范围较大,比例尺较小,除进行简单图面控制和指示大致方位、距离外,应用价值不高。冯桂芬清楚认识到“每方十里、径半寸”的“一县之图”信息承载量不大,“河道干枝寥寥数画而已”,而以他设计的方法绘图,则“一里中凡为径半寸之方者一千二百九十有六,纵横界画以百计,蝇头细书以千计”,“桥梁、街巷、大小地名”均可“一一注明”。不仅可以实现“明定亩数”“按亩均收”等制图目的,也便于地图的拼接、缩扩、查询和使用,具备较强的应用价值。由此,冯桂芬基于土地管理和均衡赋税等需要,通过四隅立柱和方格绘图,使测图工作变得细化、可控,将计里画方推向了小范围、大比例尺测图的实用阶段。

(二)角度和距离的测量及绘制

以四隅立柱之法进行区域分割后,便可进行角度和距离测绘。其法以四柱内某点起始,测量其中另一地点的方向距离,而后接续测量他点,最后将所测数据绘于方格纸上,形成地图。简言之,即测向、量距、绘图三步。

1.测向

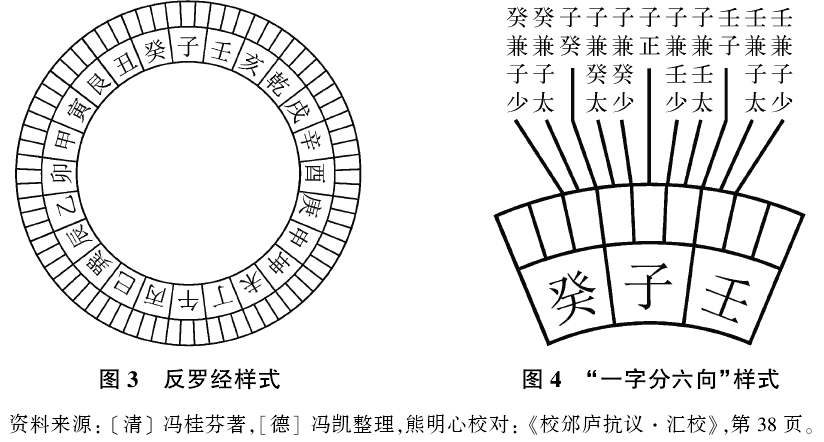

此处“测向”指水平角的测量,所用工具为反罗经(图3)。反罗经由冯桂芬基于中国传统二十四向罗盘设计,但将子午线两边指示方向的壬、癸等字左右对调。盘面每字分3向,共72向,肉眼又可区分每向一半的位置,即每向又能一分为二。因此,反罗经实际可分144向,每向2.5度,此即“一字分六向”之法。六向的识读,以“子”字为例,为“一子正、一子兼癸少、一子兼癸太、一子癸、一癸兼子太、一癸兼子少”,余字皆仿此(图4)。测量时,持反罗经,将午字正中对准欲量之地,“视针头所指,即知何向”。

需要注意的是,在罗经分度时,冯桂芬专门提到“不必更分三百六十度,转易舛混”,“惟所度甚微,亦可不必”,存在测量准确性让位于操作便捷性的倾向。这在当时的地图绘制中比较常见,如邹汉勋亦称“方隅之法……若以三百六十度六十方则太密,以八、以十二、以十六则太疏,今酌用二十四”。这一倾向的形成固然与他们对地图精度的要求不甚严格有关,但也是多种因素限制下的无奈之举。邹伯奇(1819—1869)在《广东全省舆图局饬发绘图章程》中对此有精辟论述:

查测向之器,有经纬仪,有指南针。其器配以十字交线之远镜、显微镜、分微尺,可看至分下之秒者,此为最精之器。指南针随时随地有变差,不常向正南、正北,其差或偏东,或偏西,或差数秒,或差数度,日日较其所差若干,而加减用之,此为最密之法。然器不易得,法不易明,事属专门,亦非人人所能共晓。今只用通行之罗经,取壬、子、癸、丑……二十四向……即用堪舆家开线之法,看其向某,或向某兼某,此则人人所能矣。

也就是说,西方经纬仪、指南针等测角工具在当时虽已存在,其精确性亦得到认同,但鉴于专业人员缺乏、器械获取不易、相关知识普及有限等现实状况,难以大规模使用。在绘制地图时,人们所能共晓的传统罗经依然是测向的重要工具。冯氏之法也仅是细分了罗经刻度,调整了盘面文字顺序,在提高一定精度的同时,着重保留了其普适性与便捷性,是一种受制于客观因素的优化,并未有实质革新。

2.量距

测向后即可量距。量距的一般方法为,“用软步弓量定若干尺,至转湾处止,即簿录某向共若干步,是为一节,嗣转他向,皆如之,凡一转为一节”。此外还有“人行计步、车行计轮、舟行计橹”三种“简法”,皆是以换算之法代替步弓细量,并以“车行计轮”为最便。无论是一般方法还是三种简法,均是对中国传统方法的继承,以直接测量为主,没有间接测算所需的复杂计算过程,易于操作,能够满足小范围平坦地形的测量需求,但在大范围复杂地貌下却不便使用。而且它们并未考虑地面的客观起伏,所量都是道路距离,而非两点间的直线距离,这会对测量结果造成一定影响。尤其三种简法,均含估算成分,在“一转为一节”的测量中,必然出现误差累积,以此绘图,只能近得大体,但他却称“大抵止绘地图,三法已足”,只是“清丈田亩,则必以弓步实量,得数始密”。可见,冯桂芬对量距精度的要求也并非严格均一,便捷性依然是其考虑的重要方面。

与测向的情况类似,西方量距之法当时也已传入中国。其法“以两种不同涨缩之金类为尺,以准正其平,以窥筒考其直,以显微镜辨其相接”,虽测量“极准”,但“其事甚繁”,在当时的条件下难以普遍应用。相比之下,冯氏所提传统量距方法虽有缺陷,其简便性却与大众所需及社会现实更加适应,在当时中国的地图绘制中更为常见。

3.绘图

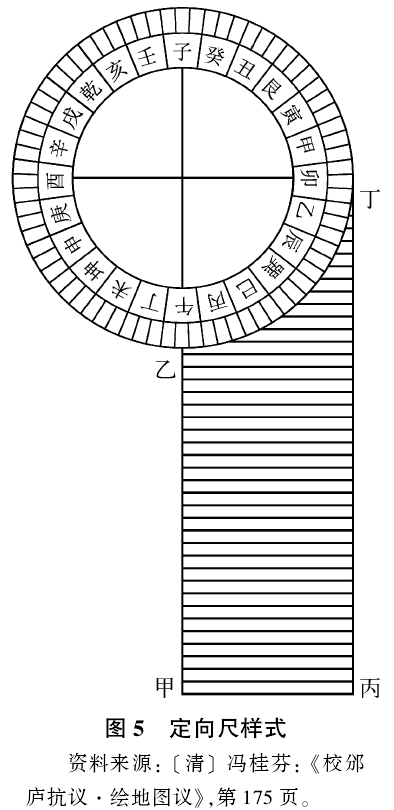

绘图则用定向尺。定向尺由冯桂芬融合传统罗经和界尺创造而成,是绘制计里画方地图的专门工具。其形制,尺身为界尺,尺首为正罗经;正罗经形制与反罗经相准,仅盘面文字顺序左右不同;过正罗经圆心,作子午、卯酉垂直相交十字线,并将中心钉在界尺中线甲乙上,但不钉死,仍令旋转;界尺边丙丁刻有细分刻度线(图5)。作图时,先在方格图纸上选定一点作为全图图根;然后旋转正罗经,使中线甲乙对准反罗经测得的目标点方位(此用反罗经之巧),并将尺边丙丁放置于图根点上,与此同时,正罗经保持上子下午,盘中十字线与纸内方格平行,不能偏斜;然后根据目标距离,循尺按比例作图,绘出“一节”之线;而后以此线末端为起点,接续绘出全图。

一般而言,中国传统地图在绘制时或不甚讲究分率和准确方位,似绘画般大致绘就。或如邹伯奇所述,利用罗经定向、打孔定线、比例尺定长的方式进行绘图,其思路与定向尺相同,却需多步操作。而定向尺以“两直线平行,同位角相等”原理对界尺进行角度控制,使定向、绘线一步到位,在绘制上北下南地图时,更为便捷简单。

(三)高差的测绘

为使地图能够用于“稽旱潦、兴水利、改河道”等事项,冯桂芬还主张以“水平测量高下”,开展高差测绘。其方法是:

以主柱所傍城门之石槛为地平起数之根,以絜各图石柱,而得各图立柱之地高下于城槛之数;又遍测本柱前后左右四里之高下,而得四里内高下于本图之数;又遍测东西南北毗连州县城槛之高下,而得各城槛高下于本城槛之数。以之入图,则以着色为识别。凡高下于城槛在一尺内者不着色;其余分数色,以一尺为一色;至若干尺以上,则概为一色;高山土阜,又别为一色,仍识若干尺于上。如是而地之高下亦明矣。

即以旁边立有主柱的城门槛为高程起算点,先水平测得州县内其他立柱之地的高程,再遍测每一石柱前后左右共四里内的各处高程。而后若是向四面扩展,进而测得相邻州县城门槛的高程,就可得到与毗连州县间高程起算点的高差。绘图时,则以一尺为量度,用不同颜色标注一定范围内的高程差异,与“分层设色”法相似。

可以发现,冯桂芬的高差测绘法建立在实测的基础上,与现代利用水准仪进行水准测量的方法十分相像,测量较为精细,操作也不困难,但仍有一定局限。比如仅以石柱、水平为工具,在未进行竖直角测量和相关三角测算的情况下,难以应对山峦耸峙、河湖密集等复杂地貌。又如在测量时,未能确立大范围内统一的水准原点,各州县自行其是,不利于高程信息的跨州县获取。又如绘图时“至若干尺以上,则概为一色”“高山土阜,又别为一色”的做法,也抹杀了一定尺度外的地形差异,对于高山土阜的高低起伏做不到具体呈现。

但应指出,中国古代传统地图多为示意图,往往“测不及细,地不及量,多登山攀岭,周围略观,所得地形徒在一望之中”,或是“逐于景物而工其摹绘”,“要只写其大意,不能逐细描摹”。故而在西方近代测绘技术普遍应用之前,除以象形绘法、“叠人”符号等描绘山脉概况外,包含细致高差或地形信息的地图不多。中国古代时常可见以立体模型代替地图进行地形地貌直观呈现的情况,如东汉马援“聚米为山谷,指画形势”,北宋沈括“尽得山川险易之详,胶木屑镕蜡,写其山川以为图,归则以木刻而上之”等。测绘高差和绘制大比例尺地形之图是近代地图学的重要组成部分,冯桂芬以四隅立柱遍测高下并着色识别的方法,可谓对中国传统示意地图的一种突破,具有一定的近代地图学特征和开拓性历史价值。

有学者将冯氏高差测绘法与西方等高线法联系,认为它是“中西文化交汇的产物”。但根据张佳静考证,西方等高线等理论此时还未引入。其实,冯氏这一方法亦是对中国古有技法之赓续。树立标识配以水平测量高差之法,在唐代李筌所著《太白阴经》中已有详述,北宋曾公亮《武经总要》因之,其方法为先使水平“平准”,并在“或十步,或一里,乃至十数里”等“目力所及”之处“随置照板、度竿……则高下丈尺分寸可知也”。苏轼尝用此法量见“自蔡口至淮上”之“地面高下,沟身深浅,淮之涨水高低”等信息。明刘天和《问水集》也曾述及“(用)水平法……竖木表长竿……以测高下”之法,并被清代经典水利资料书《行水金鉴》完整辑录。冯桂芬曾直言《行水金鉴》诸书在“审高下”时,“止言所欲施工之地,从未有普遍测量之说”,期望以其“绘图法……遍测各州县高下,缩为一图”。从本质上看,冯氏法与唐宋以来的传统之法并无差异,仅以固定石柱替代可移动的度竿、木表,却更具控制意义和普遍的实用价值。以颜色区分地形的理念也早已有之,北宋李元弼在《作邑自箴》中建议“乡司供出村分地形高平低下,仍画图子三本……图子以色牌子别之,谓高以朱,平以肉红,低以青,平以黄,下以碧”。但该法没有直接将颜色绘于整图之上,只是悬挂色牌粗分各村地势,仅具大概,未尽其详,冯桂芬实测高差之法则无此缺陷,使颜色真正成为呈现地形信息的有效方式。

综上可见,西方地理学知识虽然在当时已有初步传播,但冯桂芬所议无论是以四隅立柱、计里画方为基础的制图理论,还是以反罗经、软步弓、定向尺、水平、石柱为工具的测量方法,均脱胎于中国历史上固有的技术或实践,与近代西方测图时主要使用的地图投影法、三角测量法,及矩度、经纬仪、纪限仪、测平仪等专门器械存在较大差异。与西法相比,冯氏法理论简单,以简便、易操作为出发点,虽然在准确度、适用尺度等方面存在一定局限,但在推动计里画方在大比例尺测图中的实际应用、便捷测绘工具的发明运用、高差测绘的倡导使用等方面颇有创见,有利于中国传统地图绘制质量的提升,对于测绘、地学、数学知识较为薄弱的多数国人而言,接受起来也更加容易。可以说,冯桂芬的地图测绘方法是对中国古代地图和测绘知识的赓续和整合,是均赋税、稽旱涝、兴水利、改河道等民生需求下的改良和创新,是一种极具代表性的适应当时人力、物力和社会整体知识水平的地图测绘方法。

三、冯桂芬测绘方法的实践与嬗变

《绘地图议》等文在冯桂芬生前并未刊行,但已在士林中传抄日广。同治二年(1863),曾国藩幕僚赵烈文即赞曰“此法甚善”,凤台、嘉兴等地亦有欲用该法清丈田地者。时任江苏布政使刘郇膏更是“见而善之”,专门请其“丈川沙(今属上海)田”。

通过此次丈绘实践,冯桂芬不仅发现“是法之可行”,也见其“常法易于量而难于绘算,今法难于量,而易于绘算;常法易误,误亦不知,今法难误,误即立见;常法易舞弊,今法难舞弊”.之特点与优势。认为其不仅可以保持一定的绘图准确性,也能够与“舆图局算学本浅,惟绘图蹊径较熟,尚能丈田”的客观现实相适应,是近代数学知识和测量仪器未能普及条件下测绘地图的一种“捷径”。

有鉴于此,同治三年至七年(1864—1868),江苏省舆图局“用冯氏法,实绘苏省五属舆图”,成效显著。“山川、道里、镇市、桥梁悉备著焉”,“远近、险易情形,无不了如指掌”,“西人见之亦称精密”。曾国藩对其成果之一《苏松常镇太二里半方舆图》(图6)评价颇高,称其为“中国自有地图以来,以此为最精矣”。

不过阅其图说、题跋及绘图指导文件《苏省舆图测法绘法条议图解》可以发现,苏省舆图局虽“用”冯氏法,却非“尽用”,而是在更大尺度范围测图时进行了适用性调整,引入了矩度等西方测量工具和相关方法,舍弃了四隅立柱、高差绘色等方法。但冯桂芬开方法以准分率、反罗经以测方位、清畎亩以正经界、量地形以稽旱涝等重要测绘操作和理念仍然受到重视,并得到很好贯彻。值得注意的是,考虑到“勾股算术等项……承办绅董一时未易周知”,苏省舆图局与冯桂芬的思路相似,测图过程追求简便快捷,除矩度外未运用更多的西式仪器和测图方法,“改算为量”,以求“妥速遵办”。因此,苏省法是西法优化下,以冯氏测绘理念为内核主体的地图测绘方法,它糅合调适了中西两种地图绘制体系,具有一定转型趋新意味。

此后,受国运维艰、民族觉醒、洋务运动之影响,测绘精确地图作为国家基础工作愈发得到重视,以致“今之讲求实学者,咸知究心舆图”,西方近代测图方法开始系统传入中国。同治九年(1870),上海同文馆筹设学馆,在肯定冯氏“绘地图之法最善”的同时,倡导学习和使用西人“经纬仪”“纪限仪”等测绘工具及相关知识、技法,提出“测经纬以利行船”“译舆图以参实测”“广翻译以益见闻”等举措,主张“测量绘画之法,务令人人皆晓”,以使“舆图之学,得自实测,随时更定”,得到曾国藩、李鸿章等人的坚定支持。因而,19世纪70年代后,与撰写《校邠庐抗议》时“百国中经译之书,惟明末意大里亚及今英吉利两国书凡数十种”时情形不同,介绍西学的著作大量涌现,亦有精细化、专门化倾向,并开始出现系统介绍西方近代地图投影、三角测量、水准测量、照印法等测绘地图理论、技法、工具的著作。傅兰雅主编的《格致汇编》(1876—1892),江南制造总局翻译的《行军测绘》(1873)、《测地绘图》(1876)等即典型代表。

不过,从实践上看,这些新型测图方法之应用“须有专业之人,须用精良之器,须明详细之法”,在当时客观条件下并未迅速全面推广使用,也未能立即掀起中国地图测绘方法的深刻变革和近代转型,以冯氏法为内核的苏省法仍是不少地图测绘追求和学习的方向。如光绪《海盐县志》(1877)即“仿照同治中江苏舆图局测量之法,以绳度地,以罗经定向,开方计里,缩绘诸图,而山川境界悉得真形”;夏献纶在《全台舆图序》(1879)中亦谓“曩赭寇之平,江苏开局刊行舆图,最为详赡”,希望“后之留心经世者”利用苏省法对台湾舆图“考订扩充之”;光绪《无锡金匮县志》(1881)也称“旧图转辗沿袭,讹舛滋多,同治间创办江苏舆图,分县测绘,足履而手量,规方而计里,法最精善……因取其法,重加审测”等。甚至在光绪十五年(1889)《会典舆图》开始修纂时,知识界虽建议“急考西法,习用西器”,但不少省份仍面临“州县谙悉舆地之学者甚少,又无测绘仪器,以故茫然无从下手”之情况,仿照苏省法进行地图测绘依然普遍存在。

19世纪末至20世纪初,由于国家工程建设和编练新军的迫切需要,以及西方测绘技术的进一步传播与测绘专科教育的渐次兴办,西方近代测图法因其准确性被更加重视。比如,光绪十八年(1892),清末著名地图学家邹代钧(1854—1908)在《上会典馆言测绘地图书》中即以三角测量法对冯氏法全面改造,主张在“州县之城门植柱为起点”,布置“无数三角形”,以测地之“平形”,俨然已是西法为主体的测图方法了。但邹氏之言仅为倡导,放眼整个社会,采用西法仍需面对“技术之繁难、人才之缺乏、经费之支绌”等现实,关涉地图测绘转型的人才教育、知识普及、物资财力等客观要素不足的深层问题依然存在,冯氏法并未淡出时人视野,中西测图法仍在交织与共存。如光绪二十七年(1901),鉴于冯氏法测绘田图之优势,张謇在论及“征地丁图籍”时,建议测绘学生使用“冯氏桂芬反罗经”“英国量地钢丝绳”“德国画图器”“开方图纸”等器具,利用“冯氏各州县城门主石柱为主表之法”以记“方里内地平高下”“水道广狭”.等。光绪二十八年(1902),《光绪二十八年(京师)大学堂编书处章程》在论及地理教材时亦称:“惟地图一门,率多旧制,绝少采择。除参用洋图外,拟俟将来各州县学堂遍设之后,略取冯氏《抗议》绘图之法,由各本地学堂谙悉测绘之人分制详昭,以备肄业之用。”.至民国年间,当西方测图之法成为主流之时,仍有人将《绘地图议》改编成《反罗经歌》传唱。

结 语

冯桂芬的地图测绘方法,上承计里画方等中国传统测绘技术,通过四隅立柱之法改良,赋予其初步的测量控制思想和简单的地形测绘能力,配合专门设计的反罗经、定向尺等工具,使小范围、大比例的地图测绘更为简单、便捷、细化、可控。冯氏设计的每个地图测绘步骤大都基于当时人力、物力和社会的整体知识水平考虑,适应客观实际,有利于中国传统地图绘制在条件有限的情况下取得质量提升,便于实现均税减赋等优化民生治理之目的。该法在川沙厅丈田绘图工作中得到有效实践,也部分施用于同治年间《江苏全省舆图》的实测工作,具有一定现实意义。

冯桂芬地图测绘方法的提出、实践与嬗变背后,隐藏着晚清中西地图学、测绘学知识交汇碰撞、取舍应用的复杂过程,为透视中国近代地图绘制转型问题提供了一个良好视角。关于该问题,有些学者以今人统观中国近代地图史发展的全局视野,不自觉地认为时人以测绘知识、技法的先进性和准确性作为选择的唯一或重要标准,并由此形成了“传统”与“现代”或是“落后”与“先进”的二分阐释框架,而未能回到那一具体的历史时期,对中国当时测绘具体方法的发展脉络和应用的客观条件详细地考量,造成了一些研究缺憾。但通过对冯氏测绘方法的系统考察,至少可以了解两点:第一,在面对西方地图知识传入时,以冯桂芬为代表的部分社会精英虽能意识到其可取和优越之处,但仍会在对比双方优劣和适用性的基础上,着力于与中国传统测图技法的挖掘整合,而非立即以新易旧、改弦更张;第二,西方近代地图测绘工具和技术作为一种外来的新知识,对其认同和接纳需要一个与其相适应的知识环境、测图需求和物力支撑作为前提。经济社会发展水平的局限性注定了中国近代地图绘制的转型是一个适时而变的缓慢过程,新旧杂糅是一种常态。跳出以往的“代表性”视角,更多地关注社会普遍选择与时代总体特征,应当是今后地图学史研究努力的方向。

(本文原刊《历史地理研究》2024年第1期第123—136页,文中原有注释,引用请务必参考原刊。)

|

.jpg)

.jpg)