|

卜风贤

(西北农林科技大学农业历史与文化研究所 陕西杨凌 722100)

西北农林科技大学农史研究所供稿

摘 要:传统农业时代中国单位面积的粮食产量长期在世界处于领先地位,农业技术水平的提高在很大程度上降低了饥荒风险,减缓了饥荒的发生。隋唐以前粮食生产能力处于持续上涨阶段,粮食生产能力完全能够应对可能发生的饥荒,而且还可以供养更多的人口。宋元明时期粮食生产能力依然高于秦汉时期的水平。入清以后由于人口增殖过快,人口压力剧增,粮食供应空前紧张。清代中国人均粮食占有量倒退到2000多年前春秋战国时代的水平上,饥荒的频繁发生已经呈现出不可避免的恶化趋势。因此提高粮食产量水平成为二十世纪中国最为关键的问题,在耕地资源基本开发殆尽的情况下,唯有采取改进农业技术提高单位面积产量的办法最为可行。战争和自然灾害是导致粮食波动的根本性因素,局部地区因此而出现粮食短缺,饥荒的发生成为可能。饥荒发生后,由于交通不变,信息不能及时交流,导致灾情进一步加剧。粮食运输成本太高限制了灾荒救济工作的深入开展,也影响了救灾成效。传统农业时代,交通运输条件在饥荒救济中产生了瓶颈效应。农民是粮食生产的主体力量,同时也是最易遭受饥荒危害的社会群体。中国传统社会农民生活水平长期处于贫困化的状态,直至二十世纪中叶依然没有发生根本性变化。

关键词:传统农业 粮食安全 灾荒风险

中国是一个农业大国,中国农业技术也曾经长期领先于世界,但同时中国又是一个灾荒频发的国度。在过去的几千年时间中长期陷于粮食供不应求的困境,发生了数以千计的灾荒,其发生的频繁程度和危害的严重程度在世界各国中都是绝无仅有!为什么一个具备先进耕作技术的国家,一个从中央到地方备加关注农业生产的国家始终没有解决粮食供应问题?是传统的重农政策发生失误,抑或是传统农业技术存在缺陷导致了饥荒蔓延?饥荒发生的根本性原因何在?

饥荒的发生反映了一个国家或地区的食物安全出现危机,[1]因为食物短缺才造成了民众突然的、普遍的饥饿,[2]不管这种食物短缺是因为粮食生产不足还是粮食分配不均衡,其结果都是相同的。粮食生产量的减少和社会需求量的增加是诱发饥荒的两种基本作用力,凡是与粮食的供给和需求有关的因素都对饥荒的形成产生或大或小的作用。粮食的供给通过农业生产来实现,影响粮食总产量的因素有气候状况、地理位置、自然灾害、耕地状况、农业生产技术水平等等;粮食的需求取决于社会总人口、民众生活水平和国家行为(如战争、大规模建设活动等)等几个方面。这些因素始终处于动态的作用过程,它们的变动和相互作用破坏了粮食的供求平衡,粮食产量突然下降,某些地区出现食物严重短缺现象而形成饥荒。

此外,贫富分化在饥荒形成中也有重要作用,由于部分人群大量占有粮食剥夺了社会下层的贫民的食物获取权,即使在社会食物供应总量充足的情况下也有可能流行饥荒,即部分人群食物获取权被剥夺后形成饥荒。这方面最典型的例证是阿玛蒂亚·森教授所分析的1943~1944孟加拉大饥荒、1972~1974年埃塞俄比亚大饥荒和同时期萨赫勒地区的饥荒。[3]近年来一些学者对中国大跃进时期的大饥荒从制度缺陷方面进行了分析,或以为公社化剥夺了农民的退出权后使得农产品产量下降而导致饥荒发生,[4]或以为合作化政策导致饥荒发生,[5]或以为公共食堂制度导致了饥荒发生。[6]但是必须看到,中国1958~1961年发生的大饥荒与森所分析的案例具有本质的不同,中国大饥荒是在粮食大幅度减产的情况下出现的。

食物获取权不足导致的饥荒与贫困人口数量和剥削率存在密切关系,只有当大量贫困人口的生活水平在正常年份低于温饱线时才会出现类似孟加拉1943~1944年那样的饥荒,它是一定社会经济条件下的特殊产物。毕竟相对于历史时期大量的歉收性饥荒而言单纯的食物获取权不足导致饥荒的案例比较少,更为普遍的情况是生产不足导致粮食短缺后,社会制度的缺陷使得贫困阶层的食物获取权被进一步剥夺,刺激了饥荒的发生和蔓延。所以研究中国古代饥荒发生原因时我们不得不以粮食生产为起点,分析粮食生产的影响因素、粮食产量和社会需求量的平衡关系、粮食流动及其在社会各阶层之间的再分配。

地理环境、自然灾害、耕地面积、技术水平和人口等因素的变动直接影响到粮食的供给量和需求量并进而导致饥荒发生,其作用过程既表现出规律性特征,也存在偶然性的趋向,因此形成饥荒风险。饥荒风险性大小通常采用社会食物安全的易损性来评价,[7]食物安全是指人们在任何时间都能得到足够的食物,以维持积极的健康的生活需要。[8]人均粮食占有量是衡量食物安全的重要指标,它表现了人口数量和粮食总产量的比例关系,也能在一定程度上反映饥荒发生的风险性大小。本文试图通过测算中国人均粮食占有量的高低变化对古代社会饥荒风险性的大小进行总体评价,同时对各种相关因素的影响作用予以比较分析。

一、中国多灾易荒的自然地理环境

地理环境决定论者认为,一个国家或地区的自然地理状况对其社会经济活动和社会政治制度乃至于民族性格、道德面貌、宗教信仰等方面都起决定性的影响。[9][10]尽管地理环境决定论遭到了多方面的批评,但在地理环境影响和制约农业生产这一点上却是得到普遍认同。[11]在古代生产力水平有限的情况下,地理环境的优劣直接决定着粮食产量的高低和农业生产的顺利进行与否。地理环境适宜的地区农业生产比较稳定,粮食产量高;相反,地理环境恶劣的地区农业生产波动性大,粮食产量低。中国的粮食生产和饥荒发生与其特定的自然地理状况具有密不可分的关系,从地形、土壤、植被等方面看,中国虽然幅员辽阔但适宜发展农业生产的土地极为有限,提高粮食产量和挖掘农业发展潜力都要付出沉重代价。

中国地处亚欧大陆板块东部中纬度地区,东临太平洋,西有世界屋脊青藏高原,北为蒙古高原,南极南海,现在国土面积960万平方公里,其中山地、高原、盆地和丘陵占近90%,平原面积不到12 %。中国地势西高东低,呈三大阶梯分布态势,其阶梯型的地形特征和各阶梯之间悬殊的地势落差造成了不同地区土地利用价值的差别,中、东部地区约占国土面积的47%,适宜于人类居住生存,生态环境和土地利用价值最高;西部青藏高原及周边地区约占国土面积的53%,海拔3000米以上,最不适宜于人类生存,生态环境和土地利用价值最低。[12]中国可利用的耕地资源相对狭小,农业发展的潜力极为有限。

中国自然地理特征表现为明显的东西差别和南北差别,这种差别又可以用两条线来划分,即表示东西分异的胡焕庸线和表示南北分异的秦淮线。胡焕庸线本来是一条人口分界线,以腾冲——黑河为走向把中国大陆划分为东西两部分,胡线以东地区约占全国总面积的36%,却积聚了96%的人口,[13]但它与中国阶梯型的地形以及由此而造成的地区经济差别相耦合。东西向的秦淮线又把中国大陆划分为南北两部分,南方温暖潮湿,北方干旱寒冷。历史时期中国疆域面积发生过多次伸缩变化,主要是向西向北扩张或由西由北退缩,但中国经济的重心始终位于胡线以东地区。

中国地理首先表现为东西差别,胡线以东地区地势平缓,经济发达,人口密集,为传统农业生产区;西部青藏高原、新疆和北部内蒙古地区多为沙漠地带和崇山峻岭,经济落后,人口稀少,为传统畜牧生产区。中国古代的长城既是古代农业民族设置的一道人为屏障,也是中国古代农区和牧区之间的一条分界线。自古至今中国经济重心都位于东部地区,并且不断东移,在东部地区内部才进一步分化为南北差别,以秦岭淮河为界,南方农业以稻作为主,北方农业以麦作为主。北方地区以黄河流域为中心,种植作物主要为小麦和耐旱的黍粟之类,为中国传统的旱作农业区,年降雨量400~800毫米,愈往北降雨量愈少,在传统农业时代旱作农业区的北界一般是沿着长城南北摆动,其摆动幅度与历史气候的变化有关,冷期气候条件下农区北线向南移动,暖期气候条件下农区北线向北推进。长江流域年降雨量多在1000毫米以上,种植作物以水稻为主,属稻作农业区。在近2000多年传统农业的发展过程中农业区域最初集中于黄河流域,北方地区除了关中平原、华北平原地区土质疏松降雨丰沛外,其他山地丘陵地区多为贫瘠坚硓之地,春秋战国以后铁器牛耕推广使用才使农业区域开始向纵深地区扩展,北方农区进入整体发展阶段;南方地区林深草密,宋元以前的农业仅仅是围绕江汉平原地区、四川盆地、太湖地区等进行区域性的开发,宋元时期南方农业完成了对北方农业技术的吸收和改造,水田耕作体系化,才出现了“尽山而垦,尽地而耕”的密集发展局面,与水争田、与湖争地方兴未艾。所以秦汉至于隋唐时期、宋元明时期和清时期农业生产的差别既是技术形式的重大改变,同时也是耕地面积和所能供养的人口数量的巨大差异。

中国是世界上灾害发生最为频繁、危害最为严重的地区之一,无论南方北方还是东部西部,农业生产都受到自然灾害的严重威胁。灾害频发的原因既有气候因素,也有自然地理因素。中国地处环太平洋灾害带与北纬20~50环球灾害带的交汇处,地质结构复杂,生态环境多样,气象灾害、地质灾害、生物灾害和环境灾害时常发生。中国大陆东西悬殊的地势落差导致各主要江河自西向东奔流,因而东部大面积的平原地带常常发生洪水灾害。中国农业气候又兼备季风性气候和大陆性气候特征,气温和降雨量呈现明显的区域差异和季节差异。[14]来自太平洋和印度洋的夏季风挟带暖湿水汽徘徊于中国的东部和南部地区,这一地区年降雨量多在1000mm以上,洪水雨涝灾害也时常发生。而横亘在中国大陆中西部的秦岭山脉和喜马拉雅山脉又阻挡了南来的暖湿气流北上,中国北方大部分地区年降雨量不足400mm,大约一半的国土面积为干旱半干旱区。同时,夏季风进退时间和锋面雨带推移过程又与农时季节乖违,春夏时期正值北方播种耘耨而需要雨水浇灌的关键环节,南方作物则处于生长旺盛时期需要光照,但夏季风五月集中于南部沿海地区,锋面雨带至六月才越过岭南进入长江中下游,春夏时期的北旱南涝往往导致严重春荒。夏秋时节北方作物适值收获时期需要充足光照,南方作物正在旺盛生长需要充裕水分,但六月以后雨带推移到北方地区,又出现北涝南旱的不利局面。入冬以后来自西伯利亚的冬季风控制着中国北方领空,大风、寒潮、霜冻、大雪、沙尘暴等灾害时常发生,北方地区的畜牧业因此而遭受“黑灾”、“白灾”之苦,越冬作物也难幸免,甚至次年的春播和早春作物生长也受到影响。冬季风和寒潮势力还可抵达江淮流域以至于华南地区,造成大幅度降温,直接影响到江南地区冬春作物生长和耐寒性极弱的热带亚热带果树和经济林木的存活。季风性气候和频繁发生的各种灾害又经常影响农业生产的顺利进行,粮食生产起伏波动,传统农业社会几乎处于大灾大荒,小灾小荒,有灾必荒的高风险饥荒发生状态之中。

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Robert S. Chen, Robert W. Kates, World food security: prospects and trends. Food Policy 1994; 19(2):192-208.

[2] Mohiuddin Alamgir, An approach towards a theory of famine, in Famine: Its Cause, Effects and Management, P20, edited by John R. K. Robson, New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1981.

[3] Sen, A., Poverty and Famines: An Essay on Entitlements, Oxford, 1981.

[4] Justin Yifu Lin, Collectivization and China’s agricultural crisis in 1959-1961. The Journal of Political Economy 1990; 98(6):1228-1252.

[5] Putterman Louis, Skillman Gilbert L, Collectivization and China's agricultural crisis. Journal of Comparative Economics 1993; 17(2):530-539.

[6] Chang Gene Hsin, Wen Guanzhong James, Communal dining and the Chinese famine of 1958-1961. Economic Development and Cultural Change 1997; 46, No. 1(October):1-34.

[7] Maxx Dilley, Tanya E. Boudreau, Coming to terms with vulnerability: a critique of the food security definition. Food Policy 2001; 26 (3):229-247.

[8] World Bank, Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security. World Bank, Washington, 1986.

[9] 白新欢《地理环境决定论新论》,天府新论2003(2):87-88。

[10] (英)R·J·约翰斯顿《地理学与地理学家》P51,商务印书馆,1999。

[11] 顾乃忠《地理环境与文化》,浙江社会科学2000(3):133-140。

[12] 高志强、刘纪远、庄大方《中国土地资源生态环境质量状况分析》,自然资源学报1999(1):93-96。

[13] 胡焕庸《中国人口之分布》,地理学报1935(2)。

[14] 林之光《中国的气候及其极值》P4-5,商务印书馆,1996。

二、历史灾荒发生的三个阶段

人类历史上的饥荒与自然灾害有着千丝万缕的联系,现代饥荒理论可以对饥荒的发生原因进行制度分析,但无法否定甚至丝毫也不能轻视灾害在饥荒形成中的重要作用。中国古代一直把灾害和饥荒视为同类,合称为“灾荒”,历史时期饥荒发生的主要原因是因为自然灾害的破坏作用,饥荒的历史演化进程与自然灾害的发生发展表现出了相同的节律。

农业技术在自然灾害发生演变过程中发挥着十分重要的作用,许多可能的潜在性灾害因为农业技术的进步而得到控制。饥荒是农业时代和前农业时代人类社会的普遍现象,工业革命以后英国等国开始摆脱饥荒的威胁,工业化的进程成为饥荒史上一道重要的分水岭。有人说一部二十四史就是一部灾荒史,灾害和饥荒的记载充盈其间,无论是灾荒的发生频次还是重大灾荒的危害程度都令人触目惊心。翻阅中国灾荒史,久而久之又会感到中国的灾荒史实际上反映的是一个民族在饥饿中挣扎的生活史。中华民族有过辉煌的历史,但这个民族的普通民众长期生活在极端恶劣的条件下,几千年来饥寒交迫,苦难深重。从这个意义上讲,把中华民族称为饥饿的民族恰如其分,中华民族是一个饥饿了几千年也与饥饿抗争了几千年的民族。所以人民才有了望子成龙的强烈期盼,也产生了当官发财的黄粱梦。当官发财成龙以后便可以脱离民众的群体,在别人饥饿的时候一日三餐就能得到保证。

饥荒发生的这种阶段性特征与历史人口变化、农业技术进步以及自然灾害的发生基本一致。中国古代的农业在近二、三千年发生了三次重大技术变革,春秋战国时期中国传统的小农经济确立,秦汉至魏晋南北朝时期北方旱作农业技术体系形成,隋唐时期中国经济中心南移,出现了“天下财赋仰给予东南”的局面,但北方旱作农业主体地位基本得以维持;宋元明时期传统的旱作农业完全让位于南方水田农业;清时期南北方的农业全面发展。

自然灾害的变化也表现出了相应的阶段性特征,对饥荒形成影响最大的是水灾和旱灾。以旱灾为例进行每百年幅度的频次统计,绘制成图。结果显示自公元1世纪至公元9世纪,每百年旱灾的发生频次都在100次以内徘徊;自公元10世纪至16世纪,旱灾的发生频次在每百年100~200次之间变动,17、18、19世纪每百年旱灾的发生频次在300~500次。

自然灾害、历史人口和农业技术发展的一致性关系表明,在一定的农业技术水平下社会人口总量保持稳定增长,当农业技术发生重大变革后社会人口总量随之快速增长,直至达到农业技术下所能供养的最大人口数量。农业技术水平是影响历史人口数量和灾害危害程度的最根本的原因,如果食物的供应量不能满足人口的食用需求则发生饥荒。食物获取能力表现为耕地面积和单位产量两个方面,如果单位面积产量下降或者耕地不足,现有人口中就会有一部分人遭受饥荒的威胁。自然灾害主要通过破坏农业生产、降低作物产量而导致饥荒,一旦食物获取能力不足以抵抗自然灾害的破坏作用时,饥荒就会发生蔓延。所以每一次农业技术巨大变革的结果便表现为人口数量的大幅度上升,如果食物充足人口将保持持续增长势头。为了适应人口的快速增长,在一定的技术水平下只有大面积开垦土地才是保障粮食供应的可能手段。但土地开发的范围受到气候、地理等多种因素的制约,而古代生产力水平下自然灾害的发生又加剧了粮食供应危机,使得人口压力始终处于一种作用状态。在传统农业的后期阶段人口压力达到鼎盛状态,因为技术进步而增加的粮食产量在不长的时间内被大量人口消耗殆尽,于是饥荒以更大的规模、更频繁的次数发生。

三、传统农业技术进步抑制了饥荒发生

没有食物便不会有人类的生存机会,食物不足也必然抑制人口的增殖。在一个正常的社会系统中,农业生产的技术水平与粮食产量之间存在正比关系,粮食产量随着农业技术水平的提高而逐步增加。所以提高农业技术水平是遏制饥荒的有效手段,中国传统农业技术进步的动力之一便是防灾抗灾夺丰收。[1]所以农业技术对饥荒的发生具有制约性的作用,农业技术水平越高,生产的粮食越多,饥荒发生的风险性就越小。

农业生产肇始于距今一万年左右的新石器时代,此前漫长的旧石器阶段人类以采猎为生,食物的获取完全被动地依赖于自然界的赏赐,自然界的寒暑阴晴对古人类的生活和生命都会产生直接的影响,他们食不果腹,衣不蔽体,生活艰辛,寿命短暂。年复一年的季节性饥荒对人类生存构成重大威胁,每到冬季寒冷时期大批人口因为找不到食物而死亡,人口增殖极其缓慢,在100万年前的旧石器时代世界人口不过1~2万人,到距今10万年的旧石器时代中期世界人口增加到20~30万人,在距今3万年左右的旧石器时代晚期世界人口达到100~300万人,在距今1万年前达到500万人。农业的发生彻底改变了人类被动取食的历史,简单的播种和收获作业挽救了数以万计的生命,一些耐储藏的谷物和拘禁的野兽为人类冬季的生活提供了保障,季节性饥荒的威胁大大缓解,人口增殖速度加快,新石器时代初期世界人口达到1000万人。随着人口的增长,夏秋时节采集渔猎的食品数量也开始出现短缺,农业生产的任务逐步扩大化,除了准备冬季的储备粮,春夏秋三季的食物需求中农产品的数量不断增加。在公元前3000年左右的时候世界人口达到5000万人。而公元前2000年世界人口达到1亿。为了维持日益增长的人口的食物需求,农业生产的规模日益扩大并逐步取代采集渔猎经济形式。但农业发生后栽培作物生长过程中时刻面临各种自然灾害的侵害,灾害的发生造成粮食减产绝收,人类的食物安全依然没有保障。为了生存,人类四处寻找适宜的生活场所,形成了聚居生产的农业区域。同时也力图改进农作技术,终于在距今3000年左右的时候埃及、中国等文明中心已经实现了由原始农业向传统农业的转变,农业完全取代采集渔猎而成为社会经济的主导型产业,农作产量水平提高后人们通过农业生产就能获得全年的粮食需求,公元1年左右世界人口达到2亿,1600年达到5亿,1830年达到10亿。1930年20亿,1987年50亿。传统的观点认为原始农业向传统农业转化的标志是农用动力和铁农具的使用,从食物获取的方式看农业生产扩展后迫使采集渔猎经济形式退出历史舞台才是原始农业与传统农业的真正分水岭。

粮食增长的途径之一就是依靠不断地改进农作技术提高粮食产量。中国近2000年的传统农业生产中农业技术不断改进完善,但最大的进展还是宋代以后在北方旱作农业技术体系基础上确立的江南稻作农业技术体系。这是中国农业史上一个重大转折,不但农作物产量得到大大提高,而且还进一步影响到中国传统社会的转型和变革,因此被称为宋代江南农业革命。[2][3]至此,中国境内适宜于农垦的土地基本得到开发,明清时期传统农业技术在农用动力、耕作栽培、土壤肥料、病虫害防治等关键环节仅仅做了部分改良,农业单产水平比之于两宋并无大幅度提升。明清时期农业开发的范围和幅度大大超过此前任何时期,山林湖沼悉数垦辟为农田,最后农业化的矛头直指那些自然条件极其严酷的边地、山谷、高寒地带以及荒漠化地带等等此前荒无人迹或人迹罕至的地区。

中国传统农业产量水平的变化至今仍是一个热烈讨论的话题,研究者主要依据各种文献记载进行直接或间接推算,但因为中国古代度量衡的变化,文献资料中计量粮食产量的单位——石有大石小石之分,田亩的计量单位——亩有大亩小亩的变动,粮食的计量单位有原粮(粟谷、稻谷、粒麦)和成品粮(粟米、稻米、买面)的差别,许多分歧便由此产生。迄今为止研究中国传统农业产量水平最具代表性的成果是吴慧《中国历代粮食亩产研究》,据估计自春秋战国以来中国历代粮食亩产水平为:春秋战国时期亩产原粮216市斤/市亩,秦汉时期264市斤/市亩,折合成品粮158.74市斤/市亩,魏晋南北朝时期257市斤/市亩,隋唐时期334市斤/市亩,宋代309市斤/市亩,元代338市斤/市亩,明代346市斤/市亩,清代前中期367市斤/市亩。[4]杨际平研究认为吴慧在计算汉唐粮食产量的过程中存在主观臆断、材料误读、亩积换算错误等多种问题,[5][6]直接影响到其结论的正确性和合理性。另一些学者的测算值大大低于吴慧的数据,宁可认为汉代正常年景一般田地一市亩产粟94~188市斤,平均约为140市斤;小麦100~200市斤,平均约为150市斤。[7]葛金芳测算宋代全境平均亩产197.5市斤/市亩,[8]陈贤春测算元代平均粮食亩产水平为243.5市斤/市亩,其中北方地区亩产粟麦1~1.2元石/元亩,折合160市斤/市亩左右;南方地区亩产稻米为1.75元石/元亩,折合276市斤市亩。[9]吴存浩在《中国农业史》中也研究了历代粮食亩产,其结果低于吴慧的数据(见表1)而与宁可等人的测算数值比较接近,本文采纳吴存浩的粮食产量估测数以评价历代粮食生产水平。

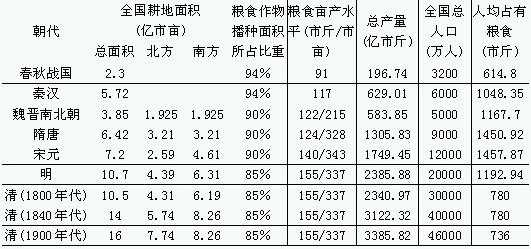

表1 中国历代粮食产量水平[10]

即使如此测算,中国古代的粮食生产水平与世界其他地方相比也具有很大优势。在近2000年的时间中粮食产量水平由春秋战国时期的91市斤/市亩增加到清代337市斤/市亩,在传统农业时代中国粮食生产技术水平与世界其他国家相比毫不逊色,且远比其他国家和地区先进。中国传统农业技术进步的成就突出表现在单位面积粮食产量长期居于世界领先水平,同为世界文明古国的印度在1950~1951年谷物单产只有当时中国的52%。[11]因此传统农业为社会提供的粮食数量在过去2000年不断增加,农业技术对饥荒的发生产生了积极的制约作用。19世纪时随同英国使臣晋见清朝乾隆皇帝的乔治·斯当东对当时中国社会的诸多弊端都有批评,但在论及农业技术时还是称赞有加。[12]当中国宋代农作物亩产量达到亩产稻谷四石或米二石的时候(宋代南方稻谷平均产量合今每市亩343市斤),12~13世纪英国的农业生产水平仍然极为低下,混合作物亩产量仅为每英亩222公斤,折合中国量制为亩产76市斤,[13]直到十八世纪欧洲的农业还处于停滞状态。正是因为十七世纪后中国农业技术的西传才打开了欧洲农业革命的大门,来华的欧洲的传教士、科学家和商人从中国带回了曲面铁犁壁的犁、种子条播机和中耕机等农具和中国的播种方法,催生了欧洲的农业机械化。[14]如果不是依赖于高水平的传统农业技术,中国古代的灾荒危害将会更加严重。

中华民族的持久性饥饿与高水平的农业技术同时并存于历史时期,中国社会陷入“高水平陷阱”之中。[15][16]而且在中国历史上灾荒的发生危害随着农业技术的进步而更加严重,一些学者被这种表象所迷惑而把中国古代饥荒发生的原因归咎于农业技术水平的落后。[17]中国古代发达的农业为什么没有为古代的中国人提供足够的食物?农业技术的进步为什么不能遏制饥荒的发生?

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 有关中国传统农业技术进步与防灾减灾的关系需要进行专门论述。但在有关历史文献中对技术进步与减灾的关系表述的非常明确。西汉《氾胜之书》中介绍区田法时指出区田法的产生背景就是为了防备旱灾:“汤有旱灾,伊尹作为区田,教民粪种,负水浇稼。”同书溲种法的目的也是为了抗旱防虫,“马蚕皆虫之先也,及附子令稼不蝗虫;骨汁及缲蛹汁皆肥,使稼耐旱,使稼耐旱,终岁不失于获。”“ 如此则以区种,大旱浇之,其收至亩百石以上,十倍于后稷。”

[2] Francesca Bray, Science and Civilization in China: vol. 6: Biology and Biological Technology, Part II: Agriculture, P553~616, Cambridge: Cambridge University Press,1984。

[3] Victor D. Lippit, Development of Underdevelopment in China. Modern China 1978, 4(3):251-328.

[4] 吴慧《中国历代粮食亩产研究》P124,农业出版社,1985。

[5] 杨际平《再谈汉代的亩制亩产》,中国社会经济史研究2000(2)。

[6] 杨际平《唐代尺步、亩制、亩产小议》,中国社会经济史研究1996(2)。

[7] 宁可《汉代农业生产漫谈》,《光明日报》1979年4月10日。

[8] 葛金芳《宋辽夏金经济研析》P135,武汉:武汉出版社1991。

[9] 陈贤春《元代粮食亩产探析》,历史研究1995(4)。

[10] 吴存浩《中国农业史》历代粮食亩产量估计数据,计量标准粟为粟谷,麦为粒麦,稻为稻谷。其中宋代数据因为吴存浩以稻米计量故需做调整,统一转换为稻谷。宋代南方地区稻米产量以太湖地区、福建沿海地区和成都平为最高,亩产稻米约280市斤,其他地区约200市斤/市亩,平均产量约为240市斤/市亩。稻谷与稻米的折算率统一按照70%出米率计算,则宋代稻谷产量为343市斤/市亩。

[11] 莫善文《从“饥荒之国”到粮食出口大国》,广西热作科技1998(1):45-47。

[12] (英)乔治·斯当东《英使谒见乾隆纪实》P479,商务印书馆,1963。

[13] 侯建新《现代化第一基石》 P52,天津社会科学院出版社,1991。

[14] 《中国对欧洲农业革命的贡献:技术的改革》P573-606,台湾:商务印书馆,1976。

[15] Mark Elvin, The High-Level Equilibrium Trap: The Causes of the Decline in the Traditional Chinese Textile Industries, in Economic Organization in Chinese Society, P137-72, ed. W.E. Willmott, Stanford University Press, 1972.

[16] Mark Elvin, The Pattern of the Chinese Past: A Social and Economic Interpretation, P298-316, Stanford: Stanford University Press, 1973.

[17] 邓云特《中国救荒史》P80,生活·读书·新知三联书店,1958。

四、历史人口消长与饥荒发生的关系

饥荒问题的实质是粮食供应量和粮食需求量之间的平衡关系被突然打破,粮食供应量不足或者粮食需求量上升都是导致饥荒发生的主要原因。我们不能苛求传统农业为社会提供更加充足的粮食以满足生活需要,中国传统农业生产已经是古代社会世界最高水平。传统农业条件下粮食产量的提高为人口的增加创造了条件,一旦社会秩序稳定中国历史人口的年增长率就会保持在0.5%以上,甚至可以达到1%的水平。[1]

传统农业生产的主要目的不是为了提高民众的生活水平,而是尽可能多的养育人口,即使这种增加的人口是以降低生活水平为代价换取也心甘情愿,在所不惜。历代封建王朝也把人口增殖作为施政的主要目标,在粮食生产水平提高的同时,社会总人口也在大量增加,因为技术进步而增加的粮食又被不断增长的人口所消费,所以中国农业史上技术进步与人口始终保持同步增长势头。而且中国传统社会人口增长的速度往往高于粮食生产水平的提升速度,社会需要的粮食数量不但没有因为技术进步得到缓解,反而随着农业产量的提高而使粮食供需矛盾一再加剧,饥荒的风险长期存在着并且愈到封建社会后期愈加严重。马尔萨斯在其《人口原理》中就指出,中国民众的生活处于极其艰难的境地,他们常常吃那些欧洲人宁死也不愿意吃的食物。[2]

中国历史人口的统计同样存在资料混乱的问题,近2000多年时间中全国人口统计数据相当丰富,但因为数据来源不同、统计制度不同、计量单位时有变化以及下级单位失实漏报等原因使得历史人口数据的利用出现一定难度,于是中外许多学者致力于人口数据的考证辨析。[3]1950年代王亚南便对照搬造用历史人口数据的作法提出了严厉批评,[4]梁方仲剖析了历代人口调查制度为统治政权服务的实质,[5]他们的工作为后来的研究者奠定了基础,[6]历史文献中谬误错乱的人口记载被逐一校订,从而出现了不同于历史纪录的历史人口估测数据,这些估测数据综合多种因素推测各个历史时期可能的人口数量,比那些历史人口记录更加接近史实。

据估计,西汉以来中国人口长期维持在5000~6000万的水平,入清以后人口虽有跌落,但因人口基数比较大,很快恢复到2亿的水平并持续递增,1800年左右达到3亿,1840年鸦片战争前达到并超过4亿,1900年达到4.6亿。[7]争议的焦点是人口峰值达到1亿、2亿的时间。对于中国历史人口达到1亿的时间,珀金斯(D·H Perkins)认为大致在明末 (1600年前后) ,[8]杜兰德认为在入清以后,[9]而穆朝庆则将这一时间推测为北宋时期。[10]赵冈(Kang Chao)、胡焕庸和张善余也持类似观点,认为在公元1100年前后中国人口就达到1亿大关,[11][12]王育民、何炳棣、葛剑雄等认为在北宋后期人口总数超过1亿。[13][14][15]学者们对中国历史人口达到2亿的时间也有几种不同意见,赵冈、陈钟毅在1959年的研究中论证指出明朝人口达到2亿大关,[16]王育民、葛剑雄持相同观点。[17][18]由于农业技术进步后可以为社会提供更多的食物,稳定的社会系统有助于人口增长,通过社会环境的变化也可以侧面印证历史人口的发展水平。宋代既是农业技术大发展的时期,也是经济重心南移江南偏安的阶段,必然伴随人口的大幅度增加,宋代人口达到1亿是可能的。宋代1亿人口中,超过60%生活在南方稻作农业区。[19]达到1亿人口以后,耕地资源相对不足的矛盾愈益突出,当中国中部地区和东部地区的土地开发完毕后,移民开发边疆地区便成为历史的必然选择,因此通过历代边地开发的范围和程度也可以判断人口水平。明代时中国农业开发出现转折,不但江南地区人口由东向西转移,而且人口从稠密地区主动向偏远的西北腹地、东北地区迁徙。由于盲目开发,垦殖地区从明代开始不同程度地出现了生态恶化问题,[20]从另一方面也反映出人口膨胀的史实。因此当时人口达到2亿也是可能的。清代农业开发更加富有成效,东北地区、西北地区、西南地区相继得到广泛而深入的开发,清代的人口因此而维持在3~4亿的历史高水平上。

中国历史人口的变化极其复杂,升降变化起伏不定,而且大起大落反复出现,王朝更迭时期人口大量减少跌入低谷,每个朝代的中后期人口数则回升到高峰。因此本文估计的人口数字仅以每个朝代的人口峰值为测算依据。在人口史专家估测的几个重要峰值数据基础上,参照赵文林、谢淑君《中国人口史》和姜涛《历史与人口 ——中国传统人口结构研究》中的有关数字,[21][22]可以勾勒出历代人口变化的发展脉络:春秋战国时期我国人口达到3200万人,经过战国末年的社会动荡人口减少,秦统一后人口在2000万以下;两汉时期人口达到6000万人,三国时期人口约为1800万人,南北朝时期人口恢复到5000万左右,隋代国运短促,人口约5000万左右,但隋末人口亡失严重,初唐时期人口曾跌落到2000万人,后来到天宝年间达到6000万左右;宋代人口的发展与此前各个朝代截然不同,北宋时期人口直线攀升,由宋初的4000万人飙升到北宋末年的1亿人口左右,南宋时期人口也突破1亿大关,元代人口在8000万左右,明代人口达到2亿;清代人口的发展又迥异于宋明时期,1760年左右人口突破2亿,[23]1800年后人口突破3亿,1840年左右人口突破4亿;民国时期人口约在4.5亿左右,新中国成立后于1953年进行了一次人口调查,公布当时的人口数是5.83亿人,约翰·艾尔德研究认为1953年的人口调查数比实际人口数低5~15%,当时的实际人口约为6.5亿人,[24]1980年中国人口达到10亿,到二十世纪末期超过12亿。

表2 中国历代人口变化

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 姚远《中国人口的历史变迁及普查》,北京日报2000年11月13日。

[2] T. Malthus, An Essay on the Principle of Population, P41, London, St. Paul’s Church-Yard, 1798.

[3] 朱国宏《中国历史人口增长再认识:公元2-1949》,人口研究1998(3):14-20。

[4] 王亚南《马克思主义的人口理论与中国人口问题》P24,科学出版社,1956。

[5] 梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》总序,上海人民出版社,1980。

[6] 姜涛《历史与人口 ——中国传统人口结构研究》P15,人民出版社,1998。

[7] 朱国宏《中国历史人口增长再认识:公元2-1949》,人口研究1998(3):14-20。

[8] [美]德·希·珀金斯《中国农业的发展(1368-1968)》附录,上海译文出版社,1984。

[9] J. D. Durand, The Population Statistics of China, A.D. 2~1953. Population Studies1960; 13(3):209-256.

[10] 穆朝庆《两宋户籍制度》,历史研究1982(1)。

[11] Kang Chao, Man and Land in Chinese History, Stanford University Press, 1986。

[12] 胡焕庸、张善余《中国人口地理》(上),华东师范大学出版社,1984年版

[13] 王育民《宋代户口稽疑》,上海帅范大学学报1985(1)。

[14] 何炳棣《宋金时代中国人口总数的估计》,中国史研究动态1980(5)。

[15] 葛剑雄《宋代人口新证》,历史研究1993(6)。

[16] 赵冈《中国土地制度史》,台北市联经出版事业公司,1982年。

[17] 王育民《明代户口初探》,历史地理,1990年第九辑。

[18] 葛剑雄《对明代人口总数的新估计》,中国史研究1995(1)。

[19] [美]德·希·珀金斯《中国农业的发展(1368-1968年)》P26,上海译文出版社,1984。

[20] 朱宏斌、樊志民《关于历史时期农业开发经营与生态问题的若干思考》,

[21] 赵文林、谢淑君《中国人口史》P535-544,人民出版社,1988。

[22] 姜涛《历史与人口 ——中国传统人口结构研究》P84,人民出版社,1998。

[23] 梁方仲先生推算,清代乾隆二十七年(1762年)人口达到20047.25万人,参见《中国历代户口、田地、田赋统计》P251。赵文林《中国人口史》则认为清代人口达到2亿的时间为1759年。

[24] 约翰·艾尔德《大陆中国的人口增长》,A. 埃克斯坦(A. Eckstein), W. 盖伦森(W. Galenson)刘大中《共产党中国经济趋势》,芝加哥:奥尔丁出版公司,1968。转引自[美]德·希·珀金斯《中国农业的发展(1368-1968年)》P264,上海译文出版社,1984。

五、传统农业时代的人地矛盾

解决人口增长与粮食产量之间同步异幅增长问题的有效途径是扩大耕地面积,通过扩大耕地面积提高粮食总产量。传统农业时代中国的耕地面积不断增加,但因可利用的土地资源相对狭小,人地矛盾长期存在且愈演愈烈。在耕地不足的情况下历代中国农民主要通过垦荒毁林扩大耕地面积,这种现象早在2000年前就已经存在,汉代中后期因为大量森林被垦辟为农田,以至于政府再也无力象汉朝中前期那样给无地流民发放公有林地和皇家园林。[1]此后的农业资源开发逐渐向边荒地带扩展,为了生存人们不得不进入自然条件异常严酷的高寒地区和山谷地区继续拓展生活空间,脆弱的生态环境遭到前所未有的破坏,水土流失、土壤沙漠化等环境灾害因此日渐加剧。隋唐以前,中国传统农业生产区主要位于华北平原地区,中国北方的关中地区、中原地区和黄河下游平原地区成为支撑国家命脉的基本经济区,[2]可利用的土地基本全部开垦完毕。宋代以后江南开发卓有成效,华南地区、长江中下游地区以及两湖地区得到深度开发,南方地区可耕垦的土地资源在本时期基本开发殆尽。清代中后期土地开发的浪潮席卷到东北地区和西北、西南边地,完成了中国境内可开垦土地资源的农业化经营过程。几千年来农业发展的主要途径之一是扩大耕地面积,传统农区由土壤肥沃、气候适宜的黄河中下游地区扩展到长江流域和华南地区,进而向山高林密的西南地区、气候严酷的西北地区和东北地区挺进,限制了农业生产扩张范围,而且经过几千年的农业开发适宜耕作的土地已经得到充分垦殖,

中国历代的耕地面积数字主要保存于历代正史和政书中,这些数字也需要校正才能使用。何炳棣考证指出古代田亩数字仅代表一种纳税单位而与实际的耕地面积有一定差距,甚至到二十世纪的时候中国的田亩统计数据中“仍然欠实”。[3]目前比较权威的资料是《中国历代户口、田地、田赋统计》,搜集资料始自西汉,终于清末,但因为古代地方与中央、地主与国家之间的利益冲突,作为赋税钱粮征收依据的人口田亩数字多有虚假不实之处,以至于出现了隋代垦田数字达到55.85亿亩的特别记录,《通典·食货二》早就质疑这一数字:“恐本史非实”。鉴于此,一些学者采取各种方法对历史时期的耕地面积进行推测,这些推测数据彼此之间也有矛盾抵牾,因此只能取其大概以为参考。在这种情况下贸然引用古代田亩数据显然是不合适的,现代学者的估测数字可能更加接近历史的真实。

春秋战国时期耕地面积为2.3亿亩,此后随着农区面积的拓展耕地面积也不断扩大。据《汉书·地理志》记载,西汉平帝元始二年(公元2年)全国土地总面积为“提封田一万万四千五百一十三万六干四百五顷”,折合100.38亿市亩。耕地面积为“定垦田八百二十七万五百三十六顷”,折合5.72亿市亩,占西汉时期全国总面积的5.7%;西汉时期可耕而未耕的土地总面积23.8亿市亩,占西汉帝国总面积的23.7%。经考证核查,证明汉代的田亩数据是可信的,这在当时的世界各国都是无与伦比的奇迹。[4]1953年中国政府公布的耕地面积为16亿亩,[5]其中东北的辽宁、吉林、黑龙江和西南地区的云南、贵州等五省占据18%,江南和岭南地区占20%左右,这两部分大约38%的耕地基本是在唐宋以后通过农区拓展所得。[6]由于清代末年至1950年代不过40年时间,这40年时间中中国战乱连年,国无宁日,经济发展十分缓慢,耕地面积不可能有大的增加,1950年代统计所得的16亿亩耕地面积也可以推测为清代的最大耕地面积。[7]汉代的耕地面积和1950年代的耕地面积可以作为历史时期中国耕地总面积的上下线,并以此去评测历史耕地面积:从汉代到清代的2000年时间中,中国的耕地面积由5.72亿市亩增加到16亿市亩。

魏晋南北朝时期土地数字记载阙如,但因魏晋时值乱世且人口有所降低,种植业萎缩而北方畜牧业复苏,估计魏晋田亩数字不会超过秦汉时期。以户均占田57市亩、人均占田11市亩,[8]农业人口70%计算,则应有耕地面积3.85亿市亩。隋唐时期的土地数字为“应受田数”而非实际耕地面积,所以隋代垦田19亿多亩和55亿多亩的记载都不能代表实际的耕地面积。[9]唐玄宗天宝十四年(公元755年)耕地数额为1430386213亩,[10]折合今亩为1132865881亩,此数字也可能是以占田数字为依据推测所得,其中有夸大倾向。但唐代国力强盛,经济繁荣,人口增加,田亩数字当在秦汉以上,据估计唐代耕地面积约为620余万顷,加上当时全国隐匿田亩数180~230万顷,共计耕地面积为820多万顷,[11]杨际平研究认为唐代一亩合市亩为0.7829市亩,[12]合6.42亿市亩。

两宋时期国家经济重心南移,江南地区耕地面积大增,尽管北方辽、金、西夏农垦生产受到一定影响,但两宋人口突破1亿大关,除了技术因素外耕地增加也是重要原因,因此宋代及辽、金等国的耕地面积比唐代有大幅度增加。根据梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》的资料,宋天禧五年(公元1021年)的田亩数为52475.8万亩,以今古比例1:0.876进行折算,田亩数为4.6亿亩。[13]这一数字显然不能反映宋代的实际情况,其中相当一部分田地因为地主阶级采用隐田漏税的手段而未能登录在国家版籍上。[14]根据河北等五路熙宁五年至元丰八年清丈隐匿田亩的比例测算,宋代全国的耕地面积为8亿多亩,折合7.2亿市亩。[15]

明代田亩数字中存在“额田”和“待垦荒地”的差别,经过校订后,洪武末年土地面积为5.5亿市亩,[16]明代官方资料记载万历三十年(公元1602年)的田亩数字为1161.9万顷,[17]折合10.7亿市亩。清代的耕地面积变动性较大,可以分三个阶段来讨论:清代初期的耕地面积、清代中期的耕地面积和清代末期的耕地面积。清代初期(17世纪至18世纪初期)历经战乱,耕地面积大概和明代耕地面积相当,或有所增长。据估计清代雍正年间(公元1723-1735年)耕地面积为9亿市亩,清代乾隆年间(公元1766年)耕地面积最大达到10.5亿市亩。[18]清代中期(18世纪中后期至1840年代)人口耕地大量增加,中国传统农业区开始向西北地区、西南地区扩展,[19]据日本尾上悦三研究统计,中国在1840年时的总耕地为约14亿亩。[20]此后除东北、西藏、新疆外全国其他地方耕地总面积基本保持不变。[21]经济史研究表明,清代末年的耕地面积与建国初期相当。[22]1950年代的耕地面积做参照,为16亿市亩。如果此推论正确,则清代中后期的耕地面积大致为16亿市亩,比1840年前增加2亿市亩。也有资料显示1880~1930年间耕地面积增加4.6亿市亩,[23]比上述2亿市亩的估计值还要大。

清代晚期内陆地区的耕地面积基本没有变化,中国土地开发主要向东北、西南、新疆等边疆地区扩展,[24]1840年时边疆地区人口仅1519.8万人,1911年达到3974万人,[25]清末增加的2亿亩耕地即是通过开发边疆地区所得,西北的新疆、西南地区和东北三省增加的耕地面积最多。据研究,1840年以后清政府的东北政策由局部开禁转变为全面开禁,实行大放荒地,移民实边,仅1895~1911年间东北放荒土地达到1.15亿亩,[26]除过部分放荒未垦之地外,1908年至1911年间东北地区的升科耕地面积为10266万余亩,为1840年东北地区耕地面积2864万亩的3.58倍,净增加7402万亩。[27]新疆地区在1840年以后耕地面积和人口都有大幅度增加,道光八年(1828年)平定张格尔之乱后清朝官员对南疆人口做了清查,约50万人,[28]南疆耕地不计其亩,从额粮征收从未超过14~15石的情况看耕地面积不是很大,当时北疆的耕地面积大概110多万亩,[29]人口数字未详。后来经过多种形式的招抹聚集,新疆的人口逐渐回升,至宣统间《新疆图志》编定之际,新疆人口实际突破200万大关,[30]南疆人口高达188万人。[31]耕地面积也随之扩大,据《新疆志稿》记载,宣统三年(1911年)新疆共有熟地10554705亩。[32]实际耕地面积比1055万亩略大一些,据估计清末北疆耕地约为200万亩,[33]南疆耕地面积911万亩,[34]合计为1111万亩。清末几十年间新疆耕地增加数百万亩甚或接近1000万亩。

在历代人口估测数据的基础上,我们还可以推算出历代农村人口的变化情况。据《切问斋文钞》估计,“故十人之中,科农民七而士工贾三”,“此四民之中力农者居十之七,而士工商与庶人之在官者居十之三。”因此吴慧推测自秦汉至于明清,中国农民的人数在总人口中所占比例大致为70%。[35]以此为标准计算出历代农村人口数量后,可以得到农民人均占有耕地的历史变化。由表3的数据可以看出,传统农业时代中国农民的耕地占有情况在春秋战国至隋唐时期处于高水平阶段,人均耕地占有面积超过10市亩,秦汉时期达到历史高位13.62市亩。隋唐以后一路下滑,清代跌至人均占有耕地面积5市亩的低水平上。

表3 历代耕地变化情况

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 王建革《资源限制与发展停滞:传统社会的生态学分析》,生态学杂志1997(1):69-73。

[2] 冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》P13,中国社会科学出版社,1981。

[3] 何炳棣《中国古今土地数字的考释和评价》P1,中国社会科学出版社,1988。

[4] 何炳棣《中国古今土地数字的考释和评价》P6,中国社会科学出版社,1988。

[5] 《人民手册》P146,1953年。转引自何炳棣《中国古今土地数字的考释和评价》P112,中国社会科学出版社,1988。

[6] 汪篯《汪篯隋唐史论稿》P42,中国社会科学出版社,1981。

[7] 1953年政府公布的16亿亩耕地面积可能是以卜凯的调查数据和伪满洲建国十年特辑《满洲国年鉴》中东北地区耕地面积数据为依据推算出来的,这个数据也是值得推敲的。参见何炳棣《中国古今土地数字的考释和评价》P112,中国社会科学出版社,1988。但1940年代和1950年代的有关统计资料也显示当时的耕地面积大约为16亿亩。参见汪篯《汪篯隋唐史论稿》P41,中国社会科学出版社,1981。

[8] 吴存浩《中国农业史》P542,警官教育出版社,1996。

[9] 汪篯《汪篯隋唐史论稿》P51,中国社会科学出版社,1981。

[10] 梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》P6,上海人民出版社,1980。

[11] 汪篯《汪篯隋唐史论稿》P51,中国社会科学出版社,1981。

[12] 杨际平《唐代尺步、亩制、亩产小议》,中国社会经济史研究1996(2):32-44。

[13] 梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》P6,上海人民出版社,1980。

[14] 漆侠《宋代经济史》P59,上海人民出版社,1988。

[15] 漆侠《宋代经济史》P59~60,上海人民出版社,1988。

[16] 何炳棣《中国古今土地数字的考释和评价》P103,中国社会科学出版社,1988。

[17] 《明神宗实录》卷379

[18] 珀金斯《中国农业的发展(1368-1968)》P325,上海译文出版社,1984。

[19] Ping-ti Ho, Studies on the population of China, 1368~1953, P149~153, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1959.

[20] (日)尾上悦三,《近代中国农业史》,转引自吴慧《中国历代粮食亩产研究》P198,农业出版社,1985。

[21] 严中平《中国近代经济史统计资料选辑》P357,

[22] 郑正、马力、王兴平《清朝的真实耕地面积》,江海学刊1998(4):129-135。

[23] 刘佛丁《中国近代经济发展史》P122,高等教育出版社,1999。

[24] 杜修昌《中国农业经济发展史略》P219,浙江人民出版社,1984。

[25] 葛剑雄《简明中国移民史》P581,福建人民出版社,1993。

[26] 杨余练、王革生、张玉兴等《清代东北史》P447,辽宁教育出版社,1991。

[27] 杨余练、王革生、张玉兴等《清代东北史》P448,辽宁教育出版社,1991。

[28] 马汝珩、成崇德主编《清代边疆开发》P102,山西人民出版社,1998。

[29] 江太新《关于清代前期耕地面积之我见》,中国经济史研究1995(1):45-49。

[30] 王致中、魏丽英《中国西北社会经济史研究》(下)P15,三秦出版社,1996。

[31] 葛剑雄《简明中国移民史》P584,福建人民出版社,1993。

[32] 王致中、魏丽英《中国西北社会经济史研究》(下)P235,三秦出版社,1996。

[33] 马汝珩、成崇德主编《清代边疆开发》P172,山西人民出版社,1998年。

[34] 葛剑雄《简明中国移民史》P584,福建人民出版社,1993。

[35] 吴慧《中国历代粮食亩产研究》P18,农业出版社,1985。

六、历代粮食产量和人均粮食占有量

在计算历代粮食产量时还需要注意粮食作物播种面积在耕地面积中所占比例的大小。在农业发展的不同阶段粮食作物播种面积所占比例也有大小变化,汉代农业生产结构中粮食作物播种面积占很大比重,大约为94%。此后粮食作物播种面积有所下降,桑麻蔬菜之类的经济作物逐步上升,[1]隋唐时期粮食作物播种面积大概在10%左右,[2]清代粮食作物播种面积约占耕地总面积的85%,[3]明代的情况可能和清代大致相同。以此为基础我们就可以对历代人均粮食占有情况予以初步评测。

表4 历代人均粮食占有量评测

通过对历代人均粮食占有量的评测就会发现农业技术进步的直接结果是社会粮食供应量的大幅度提高,从春秋战国到明清时期粮食总产量一路攀升,其中农业技术进步和耕地面积扩张都对粮食总产量的提高产生了促进作用。在正常情况下,平均每人维持生活所需要的粮食数量为每年700市斤左右的原粮,[5]以此为标准可以衡量不同历史时期饥荒的风险性大小。

在传统农业的早期阶段(春秋战国秦汉魏晋隋唐时期)社会粮食供应量由614.8亿市斤增加到1305.83亿市斤,1000多年时间中增长112%,同时期社会人口总量则由3200万人增加到6000万人,增长88%,粮食增长高于人口增长,人均粮食占有量超过1000市斤。春秋战国时期传统农业初步发展,粮食生产还不能满足社会成员的正常需求,人均粮食占有量只有600多市斤,低于人均700市斤的需求标准,必然有相当一部分社会成员生活在贫困线以下。秦汉时期农业生产有了很大发展,人均粮食占有量突破1000市斤大关,不但能够满足全体社会成员的生活需求,国家和个人也有能力储存粮食,积累财富。隋唐时期粮食总产量的提高比魏晋南北朝翻了一番,达到空前绝后的水平,人均占有粮食2176.38市斤。这就意味着在秦汉魏晋隋唐时期的农业生产技术水平条件下,如果社会秩序稳定,农业生产的自然环境风调雨顺,农业生产部门完全有能力供应充足的粮食以养育全体社会人口,甚至可以避免饥荒的发生。

在传统农业的中级阶段(宋元明时期)社会粮食供应量增加到2385.88亿市斤,比隋唐时期增长83%,同时期社会人口总量则由唐代的6000万人增加到2亿人,增长233%,人口的增幅几乎是粮食供应量的3倍之多,人均粮食占有量则较前一时期大幅度下降,宋元时期为1457.87市斤,明代时为1192.94市斤,但仍然超过秦汉时期1048.35市斤的水平,饥荒发生的风险性比隋唐时期大大提高。

而中国历史上人地矛盾加剧、人均粮食占有量大幅度下降的局面出现在清代中后期,社会粮食供应量由达到3385.82亿市斤,比前一时期增长42%,同时期社会人口总量由2亿人增加到4.6亿人,增长130%,所以本时期粮食供应量的增长幅度远远低于人口的增长幅度。由于清代人口数量太过庞大,年人均粮食占有量只有736市斤,略高于春秋战国时期的水平,从社会平均的生活水平上看清代不但没有提高,反而倒退了2000年,即使在正常年份发生饥荒的风险都时刻存在。

但是,上述的分析仅仅建立在推测的基础上,表示的是正常社会状态下社会粮食供应量与人口总量之间的关系,它表明中国传统的农业技术有能力提供足够的粮食以供养全社会的人口。实际情况是社会粮食供应量受到各种因素的制约,频繁发生的战争、自然灾害、社会粮食分配不均衡等因素对粮食供应都有影响。战争和灾害是中国传统农业生产过程中遭受到的最大威胁,粮食产量水平因此下降,耕地大量废弃,社会粮食总量降低。而且,粮食总量的平衡并不等于区域粮食占有量也是平衡分布的,在交通不发达、信息闭塞的古代社会一个地方发生灾情、出现饥荒后,由于山高路险距离遥远等等原因,一时三刻很难从其他地方调运粮食救济灾民。这样,古代社会饥荒的发生就成为不可避免的事情,一个时代的社会秩序越混乱,那么饥荒威胁的风险性就越大;灾害发生越加频繁,那么饥荒威胁的风险性也越大。

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 吴慧《中国历代粮食亩产研究》P67,农业出版社,1985。

[2] 吴慧《中国历代粮食亩产研究》P156,农业出版社,1985。

[3] 吴慧《中国历代粮食亩产研究》P195,农业出版社,1985。

[4] 历代田亩数一栏中宋元时期南北方耕地比例按照吴慧《中国历代粮食亩产研究》P164中的指标测算,即南方64%,北方36%。明清时期南北方田亩数据根据珀金斯《中国农业发展史1368-1968年》P18中的南北各省土地比例换算,即南方59%,北方41%。魏晋隋唐时期假定南北方耕地面积相等。

[5]吴慧《中国历代粮食亩产研究》P85,农业出版社,1985。

七、传统农业生产处于经常性波动之中

传统农业生产处于经常性的起伏波动之中,时而丰收,时而歉收,丰歉交替变化直接影响到人均粮食占有量。这种波动行的大小主要取决于自然灾害的发生频率、社会秩序的稳定程度等。

自然灾害在传统农业时代时常发生,汉代司马迁《史记》中论述灾荒的发生周期为3年、6年和12年。陈高庸统计历史时期水灾发生次,旱灾发生次,邓云特统计各种灾害的发生频次为次。在不同的历史时期灾荒的分布呈现出愈到后来愈加严重的态势,汉代时每3年发生一次比较严重的灾害,宋元以后演化为每年一次甚至每年几次、甚至数十次的灾害发生。自然灾害的发生频次和危害范围与农业生产的波动性大小成正比,一个时代灾害发生愈频繁、灾区面积愈大,则农业生产遭受破坏的程度愈严重,农作物产量下降的幅度会相应地提升,饥荒发生的可能性也就愈大。

根据已有的研究成果,我们可以对不同历史时期农业灾害的发生情况予以概括性描述。从邓云特、陈高庸统计所得历史灾荒的发生频次可以计算出不同朝代每年灾害发生的平均次数。[1][2]由表中数据可见在近2000年时间中中国大陆每年都有不同程度的灾害发生,平均每年发生灾害次数为3次左右。灾害发生的频繁程度呈现出波动起伏状态,隋唐五代以前年均灾害发生次数不足2次,从宋代起灾害发生的频次大幅度上升,元代时达到了前所未有的高峰,按照邓云特的数值元代年均灾害发生频次为5.9次,按照陈高庸的数值则达到9.9次。明代有所回落,清代灾害的发生频次又一次大幅上扬。

表5 历代自然灾害年均发生次数

灾荒的发生具有不可避免性,任何地方都有可能遭受灾荒的打击破坏,但是,灾荒的发生也表现出明显的地域性特征,灾荒的发生区域总是限定在一定的范围内且交替发生,今年此地受灾,明年彼地饥荒,各地区之间的差别仅仅在于灾荒发生频次的多少和持续时间的长短不同。饥荒的不可避免性特征使得世界上任何地方都需要采取防备措施消除饥荒,饥荒的区域性特征要求社会加强粮食管理,调剂余缺,救助灾区难民消除饥荒因此成为可能。在此需要讨论的问题是每次灾害发生后造成的农业减产幅度如何?对人均粮食占有量产生多大的影响?准确评价历史时期自然灾害对作物产量的影响作用需要获得农业受灾面积、农业成灾面积、减产幅度等方面的可靠数据,但这些数据因为没有古代的统计资料做参考而难以进行,现在只能大致推测。假定每年发生的灾害危害程度都是中等以上,重大灾害的发生几率每3年一次的话,那么一次中等灾害的灾区范围约占全国行政区域的5~15%,重大灾害的灾区范围约占全国行政区域的15~20%。

秦汉时期灾区范围小者一个或数个郡国,大者三、四十郡国而已。《后汉书》志一一《天文中》记载东汉永初元年(公元107年)时发生的雨水灾害:“郡国四十一县三百一十五雨水,四渎溢,伤秋稼,坏城郭,杀人民。”《后汉书》卷五《安命纪》记载永初三年(公元109年)发生的水灾和雹灾:“是岁、京师及郡园四十一雨水雹。并凉二州大饥,人相食。”《晋书》卷二六《食货志》记载东汉永兴元年(公元153年)发生的水灾和蝗灾:“郡国少半遭蝗,河泛数千里,流人十万余户,所在凛给。”《后汉书》志一五《五行志》记载东汉建武二十三年的旱灾和蝗灾:“京师、郡国十八大蝗,旱,草木尽。”《后汉书》志一三《五行志》记载东汉永元十五年(公元103年)发生的旱灾:“(丹)阳郡国二十二并旱,或伤稼。”魏晋南北朝时期灾害发生的区域范围小者一个或数个州镇,一般为十多个州镇,灾区范围大者为三十多个。《晋书》卷三《武帝纪》记载西晋太康九年(公元288年)发生的旱灾:“六月,郡国三十二大旱,伤麦。”隋唐时期灾害发生的区域范围小者数州,多者二十多州。《新唐书》卷三六《五行志》记载永贞元年(公元805年)发生的旱灾:“秋,江浙、淮南、荆南、湖南、鄂岳、陈、许等州二十六,旱。”宋代灾害发生区域小者数州郡,多者达到四五十州郡,一般灾区范围多为一府或数府,或者十数州郡。《宋史》卷六六《五行志》记载咸平元年(公元998年)发生的旱灾:“春夏,京畿旱。又江浙、淮南、荆湖四十六军州旱。”元代年度灾害发生范围小者不过数郡(或一、两路),大者多大二十余路。《元史》卷一○《世祖本纪》记载至元十六年灾害发生情况为:“(是岁)保定等二十余路水旱风雹害稼。”明代灾区范围多以府为单位表示,年度灾害发生区域小者为数州县或十数州县,灾区大者多达三十多府。《明史》卷三○《五行志》记载景泰六年(公元1455年)发生灾害情况:“南畿及山东、山西、河南、陕西、江西、湖广府三十三,州卫十五,皆旱。”清代年度灾害发生范围小者在10县左右,一般为50州县左右,灾害发生频次较多者为100~200州县。据《清史稿》卷一四《高宗本纪》和卷四三《灾异志》记载,乾隆五十年(公元1785年)各种灾害发生范围共计204州县。

表6 历史时期农业受灾范围估测

由上表可见,秦汉魏晋南北朝时期每次灾害发生后农业受灾面积的变化幅度大致在5~20%,小灾灾区面积5%左右,中等灾害10%左右,大灾20%左右;隋唐宋时期小灾1%左右,中等灾害5%左右,大灾10%左右;元明清时期为年度灾害发生区域的比值,小灾1%,中等灾害5%,大灾15%。

自然灾害发生后直接导致农业减产绝收,史料中有关 “伤禾害稼”、“田收不至”的记载比比皆是,水旱风雨雹霜雪蝗病虫害等各种灾害发生后都有可能导致农业生产减产乃至绝收。灾害发生后的减产幅度一般划分为十等。清代顺治十年(1653年)规定按田亩受灾分数酌免,受灾八、九、十分免十分之三,受灾五、六、七分免十分之二,受灾四分免十分之一。雍正六年(1728年)改为被灾十分免七,被灾九分免六,被灾八分免四,被灾七分免二,被灾六分免一。乾隆元年又规定被灾五分也可免一。以此为依据,可以把每次灾害的损失率确定为50%以上。秦汉魏晋如果发生小灾,粮食总产量的波动幅度大约为2.5~5%,中等灾害发生后5~10%,严重灾害发生后10~20%。唐宋时期发生小灾后粮食生产的波动幅度为0.5~1%,中等灾害发生后为2.5~5%,重大灾害发生后为5~10%。元明清时期小灾发生后粮食生产的波动幅度为0.5~1%,中等灾害为2.5~5%,重大灾害发生后为7.5~15%。

战争是中国传统社会继自然灾害之后的又一痼疾,中国过去几千年的历史中不断经历和平——发展——灾荒——战乱的周期性循环。但战争与农业的关系远不止“农业养活着战争,战争吞噬了农业”这么简单,[3]农业和战争的关系还需要从战前的准备阶段予以考察。农业生产能力提高后刺激了人口数量的无节制增长,当人口和食物的关系失去平衡后战争的阴影已经缓缓降临,因为人口增加形成的饥荒风险也在一步步增大。战争发生后对粮食产量的影响比自然灾害更为严重,战乱地区的人们为了生存不得不离开家园四处躲藏,大片大片的农田荒芜废弃,粮食产量因此大幅度降低,其降低的幅度取决于战乱的持续时间和危害范围,一次战乱事件发生后粮食的减产幅度绝不亚于一次中等灾害。中国自秦汉以来外有戎狄蛮夷等少数民族四处侵扰,内有改朝换代、诸侯割据、军阀攻伐、民众暴乱等动荡事件此起彼伏,仅就历代战争统计结果看,中国历史时期见诸记载的战争次数为3791次,秦汉以来2000年时间中共计发生战争3134次,[4]可以说战事不断,国无宁日。除了西汉、唐代等少数几个朝代外,其它时期几乎每年都有战争发生。中国的农民期盼稳定的社会环境成为梦寐以求的最强心愿,历代的政治家深谙其中道理,“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”,[5]所以古代社会重农政策的主要目的是基于政治原因而把农民和土地捆绑在一起,使农民安土重迁。[6]

表7 中国历代战争统计表

表8 战争和灾害发生后粮食减产情况

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 转引自张建民、宋俭《灾害历史学》P93,长沙:湖南人民出版社,1998。

[2] 转引自冯焱、胡采林《论水旱灾害在灾害中的地位》,海河水利1996(3)。

[3] 石声汉《中国农学遗产要略》P12,农业出版社,1981。

[4] 《中国军事史·附卷·历代战争年表》(上)(下),作战次数统计表,解放军出版社,1985。

[5] [汉]班固《汉书·食货志》

[6] 张家炎《试论“重本抑末”的双重悖反特性》,农业考古1993(1)。

八、农民生活水平低下加重了饥荒灾情

这里计算的人均粮食占有量仅反映整个社会在人人均等地占有土地和粮食的情况下抵御饥荒的能力,这种理论上的计算与现实生活有很大出入。在阶级社会里各社会阶层对生活资料的支配权利有着本质的差别,官僚士绅豪强地主占有大量土地和粮食,灾荒的发生将会对其收入产生影响,但这种影响作用一般不会改变他们以绝对优势占有粮食的阶级地位,即使发生重大饥荒地主也能依靠足够的粮食储备满足生活需求,他们面临的饥荒风险很小;无地少地的农民需要向封建国家和地主缴纳租税钱粮,灾荒年份自己的剩余的粮食难以满足生活需求,最后只能沦为难民,他们面临的饥荒风险很大。因此,传统农业时代人们的社会地位与其面临的饥荒风险成反比,地位越高的人遭受饥荒的风险性越小。

中国古代社会在阶级构成上可以划分为三大类:位于社会上层的皇帝、贵族、官僚阶层,位于社会中层的地主、豪强、士绅、商人阶层,位于社会下层的农民和手工业劳动者阶层。灾荒发生以后生活在社会下层的农民和手工业劳动者应对灾荒的能力最为脆弱,受到的打击也最严重,因此分析农民人均粮食占有情况才是问题的关键所在。在古代社会人口结构中农村人口占70%,传统的农村家庭形式是五口之家,据此可以计算出秦汉至清时期农户生产粮食的一般水平(见表9)。

由表9可见,农户家庭粮食生产能力在不同的时代差别很大,隋唐时期户均产粮高达14613市斤,到了清代只有不到4000市斤。即使按照清代的产量水平计算,农户生存还是绰绰有余,但是农户生产的粮食并不能全部留为己有,其中相当一部分以租税形式被强行征纳,农户所能拥有的粮食不过是其中一部分而已,农民的生活水平最后完全取决于所承担的负担额度高低。

农民是生活在农村以农业生产为职业的群体称谓,从这个意义上讲拥有土地的地主也是农民的一分子。中国古代的农民构成比较复杂,学术界对农民阶级内部各阶层的划分方法和标准并无定论。根据他们经济状况、政治地位以及生产关系等方面存在的显著差异,冯尔康把农民划分为11个不同的阶层。[1]但是,农民内部构成的最本质的差别是占有土地的数量大小,根据农村人口耕地占有量的大小可以划分为地主、自耕农和佃农三种类型,地主充分占有耕地资源并依靠土地租赁经营获得财富,自耕农的土地仅能维持生计而无土地租佃经营,佃农则占有少量土地或没有土地,需要租佃土地并依附于地主而生活。他们三者的比例处于动态变化过程中,地主的比例相对比较稳定,自耕农和佃农的比例互有消长。大概每个朝代的初期自耕农的比例较大,后来土地兼并盛行,大量自耕农失去土地沦为佃农,依附于地主而生存;唐宋以前自耕农占较大比重,宋代以后佃农增加。一般地,农村人口中地主的比例为5-10%,自耕农占40-60%,佃农占30-50%。但自耕农一直是农民的主体成分,直至清代康熙年间自耕农仍然达到农村人口的30-40%,[2]自耕农和佃农约占农村人口的90%。但在土地占有上情况正好相反,仅占农村人口5-10%的地主占有50-70%的土地,自耕农占有20-30%,佃农占有10-20%。

传统农业时代中国农民的生活长期处于入不敷出的境地,而且两千年间没有得到根本性改变。粮食生产是农民主要的收入来源,开支项目由国家赋役和个人生活开支两部分构成。秦汉至于明清,国家分摊给农民的负担名目繁多,但基本上由三部分组成,即地租、徭役、人口税。农民自己的必须开支为口粮、穿衣、社区活动和治病丧葬费用。其中国家征纳部分为硬性开支,据估计约占农民总收入的50%左右,低者约为30%,高者可达70%,[3]这个推测和历史时期农民的实际生活状况基本接近,许多学者的研究也证明了30%、50%和70%负担率是存在的。[4][5]农民负担高低悬殊情况与农民内部佃农和自耕农的身份差别有关,自耕农因为占有维持生活所必须的土地,仅仅承担封建国家的赋税钱粮,在一般情况下大约占总收入的30%,在高额负担水平下约占总收入的50%;佃农需要租种地主的土地维持生计,各种负担合计约占总收入的50~70%。除去国家赋税征纳额后所余的粮食农民才可以用于安排自己的生活,而剩余部分基本无法满足基本的生活需要,一旦遭遇大水大旱农民便会陷入生活困境。在不能维持收支平衡的情况下农民只能采取降低口粮标准和减少穿衣支出来解决问题,拖欠赋税钱粮也成为中国历史上的普遍现象,逋负不入或者复除租税的记载充盈史册。

春秋战国时期,农户的赋税负担为10%,这个比例在中国历史上并不高,但因为粮食产量水平低,农民生活捉襟见肘,顾此失彼。“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石,除十一之税十五石,余百三十五石。食,人月一石半,五人终岁为粟九十石,余有四十五石。石三十,为钱千三百五十,除社闾尝新春秋之祠,用钱三百,余千五十。衣,人率用钱三百,五人终岁用千五百,不足四百五十。不幸疾病死丧之费,及上赋敛,又未与此。”[6]加上其它负担,一般农户需要将收入的30%左右粮食交给国家。[7]秦时农民负担极重,自耕农需要向国家交纳“泰半之赋”[8],无地少地的农民租种地主的土地必须“见税什五”,也就是把50%的收入交给地主。农民背负“三十倍于古”的沉重负担,辛苦一年自己所余寥寥无几。两汉时期发展为租赋更三者并行的制度,农民需要承担以谷物征收的田租、按人征钱的算赋和力役劳作的更赋。[9]田租十五税一或三十税一,比较轻微,但徭役繁多,各项负担折谷合计75.8石,占个体农民全年收入210石的36%。[10]若考虑到年景好坏、政治状况后,则农民的负担额要占全年总收入的50%左右。[11]东汉桓宽就指出农民的负担占到总收入的一半左右:“[今]田虽三十而以顷亩出税,乐岁粒米狼戾而寡取之,凶年饥谨而必求足。加以口赋、更鲧之役,率一人之作、中分其功。”[12]三国曹魏时实行租调制,农民每亩地交纳租谷四升,每户交纳绢二匹,棉二斤。西晋时修改为户调制,课田五十亩收租四斛,即每亩8升租谷,户调纳绢三匹,棉三斤。北魏均田制以后农民负担有所减轻,每年户纳粟二石,帛一匹。唐代初期实行租庸调制,每丁纳粟二石,绢二丈,棉二两,并服役二十天。安史之乱后租庸调制无法继续推行,唐德宗建中元年(公元780年)杨炎倡行两税法,统一征纳地税和户税。宋初实行两税法,田税征纳标准因地而异,北方“中田亩收1石,输官1斗”,[13]约为粮食产量的10%。但各种附加税名目繁多,如支移、折变、丁口之赋、杂变之赋、和籴和买、夫役等项目,自耕农负担加重,总计各项赋税负担达到30石,为自耕农总收入的30%。[14]宋代时由于不立田制不抑兼并,加速了贫富两极分化的进程,各地的良田大部分被官僚地主占有,出现了大量佃农,租佃地租高达50%。[15]元代赋税包括税粮和科差,至元十七年(公元1280年)规定:丁税每丁每年纳谷三石,地税每亩纳谷三斗,另外附加“鼠耗”三升,“分例”四升。除了正税,还有任意增加的几十种杂税。明代初期沿袭两税法,力役、田赋、丁银并征,明神宗万历九年(公元1518年)改革为一条鞭法,将应征的田赋与力役全部折合成银两,计算出总数,然后按田亩分摊,由田主交纳。清代自康熙五十一年(公元1712年)推行摊丁入地的赋役改革,废除了历代施行的户税和人头税,统一改为按照田亩纳税。

表9 不同剥削率五口之家的生活水平

许多时候农民并不能按照平均水平占有耕地,随着封建经济的发展土地兼并也在不断加剧。宋代时占农村人口总数80%以上的农民占有耕地面积大约30%左右,[16]大地主和中小地主则拥有70%的耕地。[17]而且,封建国家在赋税征收过程中往往巧立名目,勾结豪强巧取豪夺,各种负担最后都转嫁到农民身上,农民人均粮食占有量远远达不到上述计算的标准。农民阶级成为古代中国社会生活中最贫穷、生活水平最低下、最容易遭受饥荒打击的群体。1922-1925年金陵大学年开展了一次对全国6省11县区13个调查点2370家普通农户的调查,结论是中国农民的生活程度事实上已低到极限。[18]实际上中国历代农民的生活水平都是这样,他们人生的大部分时间是在贫穷、饥饿和灾荒中度过的,中国社会的主体力量由穷人构成。

传统农业时代的大部分时间(除过春秋战国和清代)中国农民的饥荒风险主要取决于剥削率的高低,在30%和50%的剥削率水平下勉强能够维持生计或略有剩余,人均粮食占有量高于最低生活所需要的700斤标准;而在70%的剥削率水平下则完全陷入饥荒境地,人均粮食占有量仅仅500斤左右,清代甚至只有200多斤。农民的负担状况对实际生活水平具有最终的决定性的影响作用,因此,我们可以从农民的高负担水平(自耕农负担率50%,佃农负担率70%)和一般负担水平(自耕农负担率30%,佃农负担率50%)两方面进一步分析农民的实际生活状况。

因为农民内部占有土地不同,因此也造成了三个阶层在应对饥荒的脆弱性方面出现明显差异。占有耕地数量等于支配粮食的权利和能力,一个家庭拥有的耕地面积在很大程度上决定了他们的饥荒风险性大小。在相同的农业生产条件和产量水平下,佃农向地主交纳高额地租,对封建国家承担规定的赋役,生活极其困难;自耕农向封建国家交纳一定的地租,承担规定的赋役,基本生活能够维持,且略有剩余;地主本应改根据占有田地的数额向封建国家缴纳地租,承担赋役,但他们通过各种手段把负担转嫁给佃农和自耕农,或者隐匿田亩,逃避赋税。因此,农村人口中佃农最为脆弱,极易遭受饥荒打击,每有风吹草动生活都会受到影响。自耕农次之,在中等以上的灾害威胁下它们的生活才会受到影响,如果饥荒流行时间延长他们最后也会沦为难民。拥有大量地产的地主阶级一般不会发生生活困难,他们和官僚、豪强、士绅阶层一样遭受饥荒的风险性最小。灾荒期间地主阶级为了自身的生存不愿意拿出储备的粮食赈济灾民,所以中国历史上饥饿至极的农民最后常常采取暴力措施劫富济贫,杀略豪强,揭杆起义。

表10 一般负担水平下农村人口内部粮食占有量的差异

表11 高额负担水平下农村人口内部粮食占有量的差异

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 冯尔康《古代农民家庭经济研究法浅谈》,天津社会科学2004(1):124-128。

[2] 冯尔康《从农民、地主的构成观察中国古代社会形态》,历史研究2002(2):14-16。

[3] 王子耀《封建社会农民负担比率的变化规律》,延安大学学报(社会科学版)1997(1)。

[4] 黄天华《论秦代赋税结构及其沿革》,广东社会科学2000(6):39-44。

[5] 王建革《人口、生态与地租制度》,中国农史1998(3):79-87。

[6] [汉]班固《汉书》卷二十四《食货志》

[7] [汉]司马迁《史记·淮南衡山列传》

[8] [汉]班固《汉书》卷二十四《食货志》

[9] 曾延伟《两汉社会经济发展史初探》P186~193,中国社会科学出版社,1989。

[10] 曾延伟《两汉社会经济发展史初探》P186~193,中国社会科学出版社,1989。

[11] 谢天佑《秦汉经济政策与经济思想史稿》P22,华东师范大学出版社, 1989。

[12] [汉]桓宽《盐铁论·未通篇》

[13] [宋]张方平《乐全集》卷14

[14] 任仲书《宋代农民负担问题》,辽宁师范大学学报(社会科学版),2002(3)。

[15]〔美〕比尔·孔维廉著,刘磐修译《汉代农民的收人和支出》,徐州师范学院学报(哲学社会科学版)1999(1):82-86。

[16] 漆侠《宋代经济史》P344,上海人民出版社,1987。

[17] 漆侠《宋代经济史》P268,上海人民出版社,1987。

[18] 乔启明《中国农民生活程度之研究》,社会学刊1930;1(3)。

|

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号