|

王文涛

【原文出处】《中国史研究》2010年1期

【作者简介】王文涛,1956年生,河北师范大学历史文化学院教授

【内容提要】洛阳在东汉时期(25-220)发生灾害114次,而在其作为东汉都城的166年中,有灾113次,占同期全国灾害记录的1/4强。在此后非都城的30年里,因为政治地位的变化和城市的衰败,洛阳从人们的政治视野中淡出,灾害记录仅有一次。东汉洛阳的灾害资料相对比较完整,接近历史实际,将其作为汉代的自然灾害个案来研究,具有重要的典型意义和普遍意义。运用古代的灾害资料研究自然环境,不能就自然论自然,应充分估计社会因素对灾害发生和灾害记录的影响。自然灾害具有巨大的社会破坏力,而有时人祸更甚于天灾。灾害救助与汉代政治的关系十分密切,汉代君臣因畏惧“天谴”而重视灾害救助时的吏治整顿,并因此收到较好的社会救助成效。采取积极的灾害救助措施,可以有效地减轻灾害造成的损失,缓和社会矛盾,稳定社会秩序,建设和谐社会。

【关 键 词】东汉/洛阳/都城/灾害/灾害救助

东汉洛阳有灾114次,而在其作为东汉都城的166年(25-190)中,至少有113次自然灾害记录①,而同一时期东汉全国(包括洛阳)的灾害记录才343次。在113次灾害中,洛阳单独发生灾害的次数为69次,与其他地区同时发生的灾害44次。此外,还有一些灾害记录可能也涉及洛阳,未列入上述统计之中,后面做灾害分类考察时补论。从初平二年(191)至延康元年(220)献帝逊位于曹丕的30年里,全国有灾害纪录44次,其中洛阳只有1次,而且是因为北中国最重要的人物曹操延康元年病死于洛阳,才言及“士民颇苦劳役,又有疾疠”②。东汉都城洛阳灾害频发,那么,洛阳是“灾害之都”吗?这是一个从未提过的问题,也是深入认识东汉社会的重要内容。

一 洛阳自然灾害的分时段考察

东汉洛阳的自然灾害以公元190年为界表现为两个截然不同的时段。从东汉建立至初平元年(190),洛阳是东汉王朝政治、经济、文化的中心,朝野关注之地,灾害记录也高居全国之首。初平元年,掌控东汉朝政的董卓,迫于袁绍为首的关东联军的军事压力,挟持献帝君臣,驱赶数百万民众西迁关中。临行前,董卓将洛阳的宫庙、官府、居家全部烧毁,衰败的洛阳从此不再是东汉都城,灾害记载亦不再关注洛阳。

对东汉时期洛阳自然灾害频次的考察采用两种方式:一是以帝王在位时间分时段,二是按公元纪年分时段。

表1:

根据表1,按洛阳灾害频次的高低排序,依次为安帝、桓帝、质帝、顺帝、和帝、灵帝、章帝、光武帝、明帝、献帝。洛阳自然灾害从和帝时开始增多,进入高发期,安帝时达到高潮,灵帝时逐渐减少,献帝时只有一次灾害记录。东汉洛阳的灾害为1.71年/次,高于这个平均值的是安、顺、质、桓时期。从自然环境的意义上讲,洛阳对于安、顺、桓诸帝来说,似乎不是黄金宝地,而是灾难之都,安帝尤其不幸,上天带给他平均每年约2次灾害。

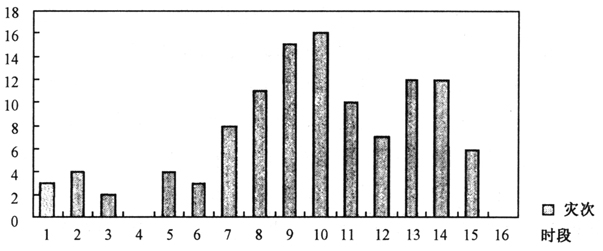

下图将公元25年至190年的166年分了16个时段,第一个时段为16年,从公元25年至40年,以下每10年为一个时段。从下图可见,东汉都城洛阳自然灾害的分布不平衡,从东汉建立至1世纪80年代变化不大,从1世纪90年代起洛阳的自然灾害逐渐增多,至2世纪初的前20年达到顶峰。灾害高发期是公元101年至170年,70年间有83次灾害。两个无灾时段是公元61-70年和181-190年。

图1 公元25-190年洛阳自然灾害分时段示意图

表2:

洛阳自然灾害的分布不平衡,不仅表现在有灾害高发期,还表现在灾害高发期中有灾害高发年。东汉王朝历时196年(25-220),如果按年次统计,洛阳的无灾年是120个,有灾年76个,灾害频度约为1.46次/年。在“表2”所列的24个年份中发生了61次灾害,超过其余172年灾害的总和,灾害频度约为2.54次/年。24个灾害高发年主要集中在安、顺、桓三朝,安帝时有11个灾害高发年,有灾31次;顺帝时三年6灾;桓帝时七年18灾。24个灾害高发年里,有15年一年2灾,6年一年3灾,永初二年和延熹五年各有4次灾害,灾害最多的一年是安帝延光元年,有5次灾害:水、雹、蝗灾各1次,震灾2次。

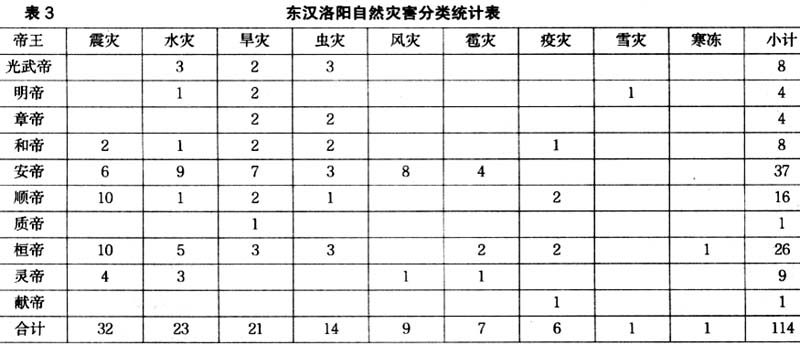

二 洛阳自然灾害的分类考察

东汉洛阳自然灾害的种类齐全,除霜灾未见外,可谓是众灾毕至。按灾害频次排序,依次为:地震、水灾、旱灾、虫灾、风灾、雹灾、疫灾,雪灾和寒冻灾少,各一次。地震高发期在安、顺、桓三朝,合计26次。水、旱、风、雹灾的高发期都在安帝朝。在上述灾害中,为祸最烈的是地震、水灾和旱灾,下面对这三种灾害分别进行具体考察。

表3:

目前关于东汉自然灾害的统计数字有多种说法,只看统计总数根本搞不清彼此的差异出现在哪里,笔者列出灾害统计表,旨在有针对性地修订完善。正文中所引灾害和救灾措施等资料未注出处者,参见相应的分类灾害表的史料出处。

表4:

表4中所列地震灾害资料有的需要做些说明:

第3条,安帝元初六年二月京师、郡国四十二地震。袁宏《后汉纪》卷一六《安帝纪》作“京都、郡国三十二地震”。

第6条,安帝延光二年十二月京都、郡国三十二地震。《后汉书·安帝纪》作“京师及郡国三地震”,袁宏《后汉纪·安帝纪》作“京都、郡国三十七地震”。中华书局校点本《后汉书·安帝纪》校勘记曰:“沈家本谓《续志》作‘三十二地震’,疑此夺‘十二’两字。”《续汉书·五行四》:“延光二年七月,丹阳山崩四十七所。”可供参考。这次地震的月日,本纪和志都没有记载,据《后汉书·杨震传》补出。杨震于延光二年代刘恺为太尉。“(杨)震因地震,复上疏曰:‘……去年十二月四日,京师地动……其日戊辰。’”中华书局校点本《后汉书·杨震传》校勘记曰:“延光二年十二月戊辰,京师及郡国三地震。《通鉴考异》谓下文‘其日戊辰’,十一月丙申朔,戊辰乃十二月四日也。”故《后汉书·杨震传》之“去年”,当为延光二年。

第7条,安帝延光三年京师及郡国二十三地震。袁宏《后汉纪·安帝纪》作“是岁,京都、郡国二十二地震”。《续汉书·五行四》延光“三年六月庚午,巴郡阆中山崩”可资参考。

第21条,桓帝建和三年六月震宪陵寝屋。《后汉书》本纪和志记载建和三年有地震,未记地点。地点据《太平御览》卷八八○补出,“桓帝时,京师地震,荆、扬人多饥死。后又震,宪陵寝屋瓦、宫庙瓦落尽”。“宪陵”是顺帝的陵墓,在今洛阳市东北25里。

第23条,桓帝元嘉二年正月丙辰京师地震。元嘉二年正月壬午朔,是月无丙辰,疑有误。

第26条,桓帝永寿二年十二月京师地震。袁宏《后汉纪·桓帝纪》作元寿二年“十月,京师地震”。桓帝无元寿年号,当为“永寿”之误。“十”后疑脱“二”字。

第29条,灵帝熹平六年十月辛丑京师地震。《后汉书》本纪、五行四并作“十月辛丑”,本纪此前又言:“冬十月癸丑朔,日有食之。”癸丑朔,不得有辛丑。中华书局校点本《后汉书·灵帝纪》校勘记云:“《校补》谓《袁纪》于癸丑朔日食下接书地震,不另出日,似两事同日,‘辛丑’或即‘癸丑’之误。”

第30和31条,灵帝光和元年二月和四月的两次地震,《后汉书》本纪和志均未注地点。袁宏《后汉纪·灵帝纪》记载地震发生在京师,“(光和)元年春二月辛亥(初九),日有蚀之。己未,京师地震”。“(光和元年)夏四月丙辰,京师地震。”春二月地震的日子,《后汉书·灵帝纪》与《后汉纪》同作“己未”,而《续汉书·五行四》作:“二月辛未(二十一日),地震。”从前者。

第32条,该次地震据《太平御览》补出。东汉洛阳南宫有鸿都门。⑤

此外,光武帝建武二十二年洛阳亦应有地震。《续汉书·五行四》记载,该年九月,“郡国四十二地震,南阳尤甚”。此次大地震的震中在南阳,波及范围多达四十二个郡国,距南阳约190公里的洛阳当在震区范围内。

近代以来,对汉代地震次数最先进行统计的是邓拓先生,计65年次⑥。杨振红统计,两汉地震为85年次,西汉21年次,东汉64年次⑦。陈业新最初统计汉代地震为118次⑧,后来修改为111次⑨。我们对汉代自然灾害的认识是逐步深入的,已有的研究成果为后续研究打下了基础或提供了研究时的参照,随着研究成果的积累和研究程度的深入,隐性的灾害资料被挖掘出来,灾害统计次数呈增加趋势。笔者列举上述关于汉代地震灾害的统计数字,意在说明我们对汉代自然灾害的认识仍然还处在研究过程中,并没有到达认识的终点,而无意于褒贬。笔者所作的工作,也是这个认识过程中的一环,前面已经提及,本文对洛阳自然灾害次数的统计就对自己此前的疏漏做了补正。

笔者统计,汉代地震114次,西汉37次,东汉77次(59年次)。从“表4”可知,东汉洛阳地震32次,其中有9次其他地区也发生了地震,洛阳单独地震的记录为23次,占东汉地震总次数的30%;如按年次统计,则为26年次,占东汉地震年次的44%。以下6个年份洛阳一年发生了2次地震:安帝延光元年、顺帝永和二年和三年、桓帝建和元年、元嘉二年和灵帝光和元年。从以上统计可见,洛阳地震在东汉地震记录中占有极高的比例。从安帝元初六年(119)至灵帝光和元年(178)的60年,是洛阳的地震活跃期或地震频发期,发生了30次地震,平均2年一次。中国地震专家的研究认为,洛阳地震多发,是因其处在地震带上,与这一时期地质构造活动频繁有关。根据史料记载,结合现代地震考古和历史地震的烈度,确定东汉有5次破坏性地震。有两次洛阳就在其中,即顺帝永建三年正月丙子京都、汉阳地震,永和三年二月乙亥,“京都、金城、陇西地震裂,城郭、室屋多坏,压杀人”⑩。前者震级6.5,后者6.75(11)。东汉洛阳地震在季节分布上没有规律,全年十二个月除八月外,都有地震发生。文献对震灾发生时间的记录比其他自然灾害具体,32次地震中有27次具体到日。

表5:

对“表5”做些说明:

第2条,建武十年雒水出造津。范晔《后汉书》缺,《续汉书·五行三》注引谢承《后汉书》曰:“建武十年,雒水出造津,城门校尉欲奏塞之。”

第5条,和帝永元十年京师大水,对洛阳东郊造成了破坏。《和帝纪》注引《东观记》曰:“京师大雨,南山水流出至东郊,坏人庐舍。”

第6条,延平元年九月洛水盛长,泛滥伤秋稼。“延平”,汉殇帝年号。《安帝纪》载,延平元年八月,殇帝崩。“九月庚子,(安帝)谒高庙。辛丑,谒光武庙。六州大水。己未,遣谒者分行虚实,举灾害,赈乏绝。”《续汉书·五行三》刘昭注引《袁山松书》曰:“六州河、济、渭、雒、洧水盛长,泛溢伤秋稼。”所以,延平元年九月的洛阳水灾应系于安帝名下。

第7条,安帝永初元年京师淫雨。永初元年水灾严重,《后汉书·安帝纪》载:“郡国十八地震,四十一雨水或山水暴至。”司空尹勤因“水雨漂流”被免职。同书《徐防传》注引《东观记》说该年“京师淫雨,蟊贼伤稼穑”。“淫雨”,久雨。《礼记·月令》:“(季春之月)行秋令,则天多沉阴,淫雨蚤降。”郑玄注:“淫,霖也。雨三日以上为霖。”《史记·龟策列传》:“淫雨不霁,水不可治。”蟊贼,吃禾苗的两种害虫。《诗·小雅·大田》:“去其螟螣,及其蟊贼。”《毛传》:“食根曰蟊,食节曰贼。”永初元年洛阳不仅有水灾,还有虫害。

第18条,桓帝永寿元年洛水溢。本纪作“洛水”,志作“雒水”,“雒”通“洛”。

第20条,桓帝延熹五年京师水灾。《后汉书·桓帝纪》注引《东观记》曰:延熹五年“京师水旱疫病”,多种灾害连发,应记作水、旱、疫病各一次。

此外,顺帝永建四年洛阳也应有水灾。《续汉书·五行一》载:“顺帝永建四年,司隶、荆、豫、兖、冀部淫雨伤稼。”东汉时洛阳隶属司隶校尉部,《后汉书·鲁恭传》注引《汉官仪》曰:“司隶校尉董领京师及三辅、三河、弘农。”同书《桓帝纪》载:永寿元年二月,“司隶、冀州饥,人相食”。李贤注:“司隶,州,即洛阳。”

由“表5”可以看出,洛阳水灾时间集中在夏、秋季节,这是由于降雨量的季节分配造成的,与现在中国水灾多发时期基本相同。水灾主要集中在安帝和桓帝朝,合计14次,超过总数23次的一半。23次水灾中有6次河溢型水灾,河溢的原因可能也是降雨所致。洛阳河流中发水最多的是洛水。洛水自城西南注入洛阳城后,横贯全城。洛水集水面积大,支流繁多,而且这些支流大都顺山坡直下,坡度比降多高达15‰,有的甚至在40‰以上。由于坡度比降大,水流速度快,在降水量大、降雨过猛时,极易泛滥成灾。(13)建武二十四年,在洛阳城南修建阳渠,“引洛水为漕,百姓得其利”(14)。阳渠是东汉洛阳主要的供水渠道和漕运道路,使洛水上下游的物资能够得到很方便的运送,为洛阳城提供了生活用水需要。

笔者统计,东汉水灾总次数为79次(71年次)(15)。初平元年以前,东汉水灾68次(62年次),洛阳23次水灾中单独发生的有11次,如将洛阳与其他地区同时发生的12次水灾分别相加,则洛阳与其他地区水灾之比为67∶23,也就是说,洛阳有一次水灾,其他地区加起来有三次水灾。

表6:

表6中有三条资料需要做些说明:

第3条,明帝永平十四年洛阳旱灾。据《资治通鉴·明帝纪下》,永平十四年春,“车驾自幸洛阳狱录囚徒,理出千余人。时天旱,即大雨”。《后汉书·宋均传附寒朗传》记有明帝理冤文字,与《通鉴》相同,“车驾自幸洛阳狱录囚徒,理出千余人”。但无“时天旱,即大雨”六字。《通鉴》所补,当有所本。

第8条,和帝永元十二年春旱。据《后汉书·和帝纪》,永元十二年春二月,和帝“诏贷被灾诸郡民种粮;赐下贫、鳏、寡、孤、独不能自存者及郡国流民,听入陂池渔采,以助蔬食”。三月丙申,又下诏说:“比年不登,百姓虚匮。京师去冬无宿雪,今春无澍雨,黎民流离,困于道路。”是知该年春旱。

第9条,安帝永初二年洛阳的灾害。文献记述不一,辨析如下:

《后汉书·安帝纪》记载:永初二年“五月,旱。丙寅,皇太后幸洛阳寺及若庐狱,录囚徒,赐河南尹、廷尉、卿及官属以下各有差,即日降雨。六月,京师及郡国四十大水,大风,雨雹”。同书《五行志》载:永初二年,“大水”。刘昭注:“本纪京师及郡国四十大水。《周嘉传》是夏旱,嘉收葬客死骸骨,应时沛雨,岁乃丰稔,则水不为灾也。”《后汉书·周嘉传》载:“永初二年,夏旱,久祷不应,畅(周嘉从弟)因收葬洛城傍客死骸骨凡万余人,应时澍雨,岁乃丰稔。”《东观汉记》卷六《和熹邓皇后》记载旱灾的时间为三月至五月,“永初二年三月,京师旱,至五月朔,太后幸雒阳寺,省庶狱,举冤囚……行未还宫,澍雨大降”(16)。

刘昭注与《周嘉传》原文基本一致,皆以灾害地点在洛阳,所不同的是将收葬骸骨之人记为周嘉。因为天降“沛雨”,旱灾解除,农业丰收。然而,《续汉书·五行一》“安帝永初六年夏旱”条刘昭注又云:“案本纪二年五月旱,皇太后幸洛阳寺,录囚徒,即日降雨。六月,京都及郡国四十大水。虽去旱得水,无救为灾。”

一说“虽去旱得水,无救为灾”,一曰“应时澍雨,岁乃丰稔,水不为灾”。该如何理解呢?据《后汉书·安帝纪》,永初二年秋七月戊辰诏中有“阴阳差越,变异并见,万民饥流”之语,而且该年“冬十月庚寅,禀济阴、山阳、玄菟贫民。十二月辛卯,禀东郡、巨鹿、广阳、安定、定襄、沛国贫民”。看来,当年并未“丰稔”。再者,永初三年“三月,京师大饥,民相食”。据此看来,永初二年京师地区也不可能“丰稔”。所以,永初二年“应时澍雨,岁乃丰稔”,应为夸大周畅(或周嘉)收葬枯骨而感动上天的效验之辞,该年洛阳遭受了水旱灾害。

除了“表6”所列旱灾外,《后汉书·灵帝纪》记载,熹平五年四月,“大雩”。《续汉书·五行一》记作:“灵帝熹平五年夏,旱。”虽然都没有记载灾害发生地点,但根据“四月……大雩。使侍御史行诏狱亭部,理冤枉,原轻系,休囚徒”和“使中郎将堂溪典请雨”这两条史料可以推断(17):既然弭灾、请雨活动都发生在洛阳,洛阳应该是灾区。另据《续汉书·五行一》注引蔡邕《伯夷叔齐碑》曰:“熹平五年,天下大旱,祷请名山,求获答应……天子开三府请雨使者,与郡县户曹掾吏登山升祠……天寻兴云,即降甘雨。”看来,这是一次范围广大包括洛阳在内的旱灾。

笔者统计,汉代旱灾122次,东汉80次(77年次)(18),约2.4年一次。初平元年以前,东汉旱灾71次;洛阳21次,单独发生13次,与其他地区同时发生的有8次,那么,洛阳与其他地区的旱灾次数之比为58∶13;如果将洛阳与其他地区同时发生的8次旱灾分别相加,则洛阳与其他地区的旱灾次数之比为66∶21,略少于水灾。

蝗灾同旱灾的发生存在着相当密切的关系。这是中国古代人民同蝗灾长期斗争的实践经验总结。汉代文献常将旱、蝗灾害联书。后世的记载更多,如宋代苏轼有诗云:“从来旱蝗必相资,此事吾闻老农言。”(19)明徐光启《农政全书·备荒考》也有“旱极而蝗”的说法。东汉洛阳有蝗灾13次,旱、蝗相关不少于4次,即光武帝建武二十三年京师、郡国十八大蝗、旱;安帝元初元年京师及郡国五旱、蝗;元初二年五月京师旱,河南及郡国十九蝗;顺帝永建五年夏四月京师旱,京师及郡国十二蝗。洛阳旱、蝗相关比例约为32.5%。

三 对洛阳自然灾害的几点认识

东汉洛阳自然灾害引发我们思考的东西很多,限于篇幅,着重谈以下几点:

1.东汉都城洛阳自然灾害多,留下的灾害记录也多。灾害发生的原因主要有自然因素和社会因素,亦可从主、客观两个方面来分析。东汉全国的灾害记录既不全面也不均衡,这主要是史书作者在选用灾害资料时的主观因素造成的。前文已经言及,在公元25年至190年的166年中,东汉全国的灾害是343次;洛阳有113次灾害,其中与其他地区同时发生的灾害为44次,洛阳单独发生的灾害有69次,洛阳以外地区的灾害为230次。考察洛阳灾害在全国所占比重,可以采用两种方法:一是扣除洛阳与其他地区同时发生的44次灾害,则洛阳与其他地区的灾次之比为230:69,约为3.33比1;如果将洛阳与其他地区同时发生的44次灾害分别相加,则二者的灾次之比为274∶113,约为2.42比1。即使取第一种比值较小的比例,也意味着全国其他地区加起来有灾3.33次,洛阳就有一次灾害。洛阳一个城市的灾害记录竟然超过了同期全国灾害记录的四分之一,灾害记录如此之多,称其为“灾害之都”一点也不为过。但是,事情并没有这样简单,因为洛阳没有作为都城的时期灾害记录却极少。例如,两汉时期,洛阳有水灾24次,东汉23次,西汉仅1次;旱灾21次,全部发生在东汉,西汉一次也没有。这种极端现象的出现,绝不是气候变化所致。初平元年,东汉迁都长安,此后的30年里,洛阳仅有一次疫灾记录。如果说洛阳作为都城时自然灾害频繁光顾,都城迁移了灾害也随之迁徙,显然与理不合。笔者认为,出现这种现象,除了洛阳在作为都城时期灾害多发外,还有如下两点主观原因:其一,文献对灾害资料的记载不是实录,而是根据灾害与政治的关系选用,在选择灾害资料入史时有作者的主观因素。其二,虽然汉代政府建立了雨泽奏报制度,“自立春至立夏尽立秋,郡国上雨泽”(20),但重京师轻外地,京城的地方官很难隐瞒灾害,一般都会上报朝廷,得以被史官选用记载。天高皇帝远,发生在偏远地区的灾害,由于东汉盛行“因灾免相”的政策,灾害与中央和地方大员的仕途密切相关,发生灾害影响地方官的政绩,不乏隐瞒灾情不报的现象,从而造成地方灾害资料的缺失。例如,《后汉书·殇帝纪》载,延平元年六月,“郡国三十七雨水”。这次水灾的灾情是在朝廷严令核实的情况下才上报的。延平元年七月庚寅,殇帝敕令司隶校尉、部刺史核查水灾诏云:

间者郡国或有水灾,妨害秋稼。朝廷惟咎,忧惶悼惧。而郡国欲获丰穰虚饰之誉,遂覆蔽灾害,多张垦田,不揣流亡,竞增户口,掩匿盗贼,令奸恶无惩,署用非次,选举乖宜,贪苛惨毒,延及平民。刺史垂头塞耳,阿私下比,“不畏于天,不愧于人”。假贷之恩,不可数恃,自今以后,将纠其罚。二千石长吏其各实核所伤害,为除田租、刍稿。

又如,安帝元初二年五月,“京师旱,河南及郡国十九蝗”。蝗灾范围如此之大,而州、郡官员隐匿,竟然说只有“顷亩”之地。安帝下诏责问:“被蝗以来,七年于兹……今(蝗虫)群飞蔽天,为害广远,所言所见,宁相副邪?”(21)

史学家在著史时,选用的是重大灾害和能够与政治关联的灾害,相当多的灾害记录没有入史,边远地区灾害记录严重缺失。可以说,汉代保留下来的灾害记录是不完整的,偏颇失衡。从时间上说,西汉后期多于前期,东汉多于西汉;就空间而言,详京师而略外地,重中原而轻周边,这是我们在进行灾害时空分布研究时必须要注意的问题。因为东汉都城洛阳的灾害资料相对比较完整,将其作为汉代的自然灾害个案来研究就更具有典型意义和普遍意义。

2.自然环境与洛阳自然灾害多发的关系(22)。关于洛阳地震频发的原因前文已述。水、旱灾害的增加与洛阳作为都城关系密切。首先,从洛阳的城市布局来看,东汉洛阳城在今洛阳市东15公里处,南临洛水,北依邙山。随着城市经济的发展和人口的增加,城市规模扩展,土地利用日趋紧张,城市建设不得不向近河流低地、易涝、易淹没地区发展。当时的最高行政机构太尉府、司空府和司徒府就紧临洛水,东汉洛阳的南城墙后来也因洛水北移而被冲毁。这是东汉洛阳作为都城时期水灾多发的重要原因之一。

自然环境和自然资源条件不是静止的,而是处在不断变化之中。都城的建设、发展与自然环境相互作用、相互影响。都城的建设和发展必须要利用自然环境和水土资源,对环境产生影响,导致环境质量发生变化。洛阳作为都城时期水旱灾害大幅度同步增长,说明都城建设对生态环境带来了较严重的负面影响。从直接影响看,建设封建王朝的都城,无不大兴土木,修建宫殿、城池、皇陵、庙宇及官民住宅。洛阳城内的主要宫殿是南宫和北宫,占全城总面积的三分之一以上。南宫和北宫虽非东汉始建(23),但在东汉时都进行了大规模的重修重建。光武帝建武十四年(38),新建了南宫前殿(24)。明帝永平三年(60)开始修建北宫,至永平八年才完工,还修建了濯龙园、芳林园、永安宫等。(25)帝王修建奢侈华丽的宫殿,贵族官僚和富商巨贾竞相仿效,“东汉由于木结构楼阁建筑的兴起,尤为达官贵人阉宦之流提供了争奇斗胜的条件”(26)。他们“缮修第舍,连里竟巷”(27),“造起馆舍,凡有万数,楼阁连接”(28)。其中最突出的是外戚梁冀。不仅本人“大起第舍”,其妻孙寿“亦对街为宅,殚极土木,互相夸竞。堂寝皆有阴阳奥室,连房洞户”(29)。规模宏大的宫殿楼阁建设,导致洛阳周围山区的森林被大量砍伐。再者,东汉厚葬之风盛行,帝王陵墓规模宏盛,京师贵戚及中官公族无功德者,“丧葬逾制,奢丽过礼,竞相放效,莫肯矫拂”(30)。耗费木材之巨,亦不可小视。(31)东汉十二个帝陵,除献帝禅陵外,其余十一个帝陵均在今洛阳市北部的邙山一带。现在邙山上犹存东汉墓数百座。新石器时代,洛阳地区的森林资源非常丰富,“河南西部伊洛河流域的洛阳王湾……等处的新石器时代文化遗址中皆发现有遗存的木炭……证明这些平原地区在那时一定都有过大片的森林”(32)。在先秦典籍中,洛阳地区仍有许多沼泽与森林。降至东汉,洛阳周边山地虽然还有森林,但洛阳城周围平原地区的森林由于人类生产生活的需要,已经被利用和破坏了。至北魏迁都洛阳时,附近的树木已不能满足宫殿建设之需,不得不远赴西河之地,即现在的吕梁山上去采伐木材。(33)植被的破坏,降低了水土保持的功能,大雨时河流暴涨,无雨时河流缺水乃至干涸,增加了水、旱灾害发生的频率。从间接影响看,都城作为全国的政治、经济、文化中心,人口密度也大。人口数量的增加,农耕区与城市区的扩大,薪炭的需求、住宅与家具需求增多等,都会对城市周围地区森林资源、土壤资源和水资源造成破坏,其中又以对植被资源的破坏最为严重。土壤与植被水土涵养能力减弱,进一步导致水旱灾害频繁发生,反过来又必然影响都城的发展。此外,人口密度大,流动人口多,也易造成疫病传播。初平元年以前,东汉发生疫病31次,洛阳4次,超过总数的八分之一。

公元190年前后,洛阳灾害记录多寡悬殊,政治环境的巨变不可能与自然环境的变化如此巧合。不能想象,一个城市的政治环境急剧恶化,自然环境会突然变得无比美好。灾害是自然因素和社会因素综合作用的结果,也是当时自然环境和社会环境的反映。地震、洪水、干旱、暴风、冰雪、寒冻等自然现象在地球上的出现,比人类的历史不知要久远多少年。只有当人类与这些自然现象发生联系,认识到它们的危害时,才称其为灾害,尤其是在古代社会。我认为,东汉末期洛阳灾害记录极少的真正原因在于:随着洛阳政治地位的变化和城市的衰败,它从人们的政治视野中淡出,破败的洛阳不再受人关注。即便洛阳有干旱和淫雨,因人口稀少而危害不大,也不作为灾害来记录了。没有灾害记录并不等于没有发生灾害,了解汉代记录自然灾害的基本特征,准确把握汉代自然灾害的基本状况,是研究汉代自然灾害的基本前提。我们是从现代灾害学、社会学、历史学等学科的视角运用古代灾害资料来研究汉代灾害史,而汉代史学家记录这些灾害是为了“资治”,为了附会灾异政治,巩固封建王朝统治,灾害记录服从于政治需要,在这个前提下选择灾害记载,并不是为了研究自然灾害而记载它们,因而自然灾害的失载是不可避免的。因此,我们在分析古代自然灾害的发生原因时,既要充分重视自然因素,也要防止就自然论自然的倾向,注重社会因素对灾害发生和灾害记录的影响,将自然因素和社会因素综合起来考察。

3.自然灾害具有巨大的社会破坏力,而有时人祸更甚于天灾。自然灾害的危害是多方面的,破坏社会生产力,造成物质财富的巨大损毁,严重妨碍社会经济的正常运转,影响正常的生产和生活,引发社会恐慌和动乱,社会政治、思想、文化等也无不受其影响。洛阳一个城市的自然灾害记录超过全国的四分之一,所遭受的危害无疑是十分巨大的。仅略举其大端,地震的破坏力不算次生灾害,已是骇人听闻,毁坏房屋、城郭,造成人口死亡。洛阳水旱灾害发生频繁,危害严重。如建武十七年洛阳暴雨,坏民庐舍,压杀人;顺帝永和元年洛阳暴水,“杀千余人”。水、旱之年,农作物轻者减产,重者颗粒无收。蝗灾一旦发生,造成大范围农作物受损。如建武二十三年,“京师、郡国十八大蝗,旱,草木尽”(34)。除了灾害中的直接死亡,更多的人死于灾害造成的饥荒。如安帝永初三年,“京师大饥,民相食”(35)。桓帝永寿元年,司隶、冀州饥,人相食(36)。延熹九年,“司隶、豫州饥死者什四五,至有灭户者”(37)。

尽管如此,这些灾害并未能阻止洛阳的发展和繁荣。班固的《东都赋》和张衡的《东京赋》,都是描写帝都洛阳壮观雄伟的诗篇。《东都赋》说:东汉建都洛阳,“增周旧,修洛邑,翩翩巍巍,显显翼翼,光汉京于诸夏,总八方而为之极。是以皇城之内,宫室光明,阙庭神丽,奢不可逾”(38)。张衡《东京赋》亦云:“重舌人之九译,佥稽首而来王。”(39)少数民族及邻国使人,也集中于洛阳。随着政治中心的迁移,商业的中心也由长安转到了洛阳,洛阳发展为东汉全国最大的商业都市。王符说:“今察洛阳,资末业者什于农夫,虚伪游手什于末业。”(40)

但是,初平元年的一场社会动乱却将这座享誉世界的繁华帝都变成了瓦砾遍地、衰草萋萋的废墟。建安元年(196),献帝君臣历尽艰辛,从长安逃回洛阳,昔日繁华的帝都已经面目全非,蒿莱丛生,几成废墟,百官无处居住,只能寄身于颓垣残壁之下。的确,天灾虽可畏,人祸害更烈!于此也可见社会安定和谐是何等重要!

4.采取积极的灾害救助措施,可以有效地减轻灾害造成的损失,缓和社会矛盾,稳定社会秩序。自然灾害是不以人的主观意志为转移的客观存在,往往给社会成员造成群体性的危机,如果国家不能妥善解决这些问题,就会破坏社会经济的发展,社会也会因此而失控。东汉的开明君主和有远见卓识的思想家、政治家,面对自然灾害和百姓贫困等客观事实,为了维护统治,维持百姓最基本的生活,缓和人民的反抗情绪,安定社会秩序,倡导安民、抚民、“施仁政”,推动了抗灾救灾措施的设立和实施。

汉代虽然有“天人感应”等灾异救荒之说,专制帝王逢旱祷雨,遇涝祈晴,恭敬如仪,但在社会实践中却是务实的。政府的救灾措施十分丰富,既有永久法则,亦有临时条款。总的看来,东汉政府的减灾救灾措施在洛阳都得到了较好的落实。限于篇幅,不能一一列举,择要叙述如次:

自然灾害发生后,最紧迫的任务是赈济安抚灾民。赈谷救灾以仓储后备为经济基础,是赈济灾民最直接、最常见的措施。延光元年,“京师及郡国二十七雨水、大风,杀人”。安帝赐给“坏败庐舍,失无谷食粟,人三斛”。建和三年地震连发,京师大水,桓帝下诏救灾:“民有不能自振及流移者,禀谷如科。”汉朝的法律有律、令、科、比之别,“科”是汉律的形式之一,“如科”是按照科条(法令)办理。光武帝建武六年诏已有赈灾“如《律》”的规定:“往岁水旱蝗虫为灾,谷价腾跃,人用困乏……其命郡国有谷者,给廪高年、鳏、寡、孤、独及笃癃、无家属贫不能自存者,如《律》。”(41)从“如《律》”和“如科”来看,赈谷救灾及赈谷的数量在东汉已经有了法律规定,可惜律文已佚,我们不知其详。

赈粥是灾荒救济的一种应急措施。和帝永元四年,京师疫病流行,射声校尉曹褒给病人送药,“经理饘粥”,病人“多蒙济活”(42)。元初四年,京师及十个郡国发生水灾,安帝下诏“行糜粥”,“赈护寡独”(43)。

赈款救灾,安葬死者。东汉共有九例,其中有八次与洛阳有关,安帝、顺帝各三例,桓帝二例。《后汉书·安帝纪》记载,建光元年,京师和二十九个郡国水灾,“赐死者钱,人二千”。元初元年,京师和五个郡国发生旱灾、蝗灾。“收葬京师客死无家属及棺椁朽败者,皆为设祭;其有家属,尤贫无以葬者,赐钱人五千。”延光元年,京师及郡国二十七雨水,大风,杀人。“赐压溺死者年七岁以上钱,人二千。”同书《顺帝纪》载,永建三年,京师地震,坏屋杀人。“赐年七岁以上钱,人二千;一家被害,郡县为收敛。”永和三年,京师及金城、陇西地震。“赐压死者年七岁以上钱,人二千;一家皆被害,为收敛之。”汉安元年,雒阳刘汉等一百九十七家遭受火灾(44),其中“九十家不自存,诏赐钱廪谷”(45)。《桓帝纪》载,建和三年,京师大水。“有家属而贫无以葬者,给直,人三千,丧主布三匹;若无亲属,可于官壖地葬之。”永寿元年,洛水漫溢,冲坏鸿德苑。“诏被水死流失尸骸者,令郡县钩求收葬;及所唐突压溺物故,七岁以上赐钱,人二千。”

赐葬钱在洛阳救灾中是十分突出的措施,它既可以给生者以心灵上的安慰,又能帮助他们摆脱困境,重新生活。赈款救灾虽然在汉代救灾政策中不如赈谷救灾重要,但因其适应了商品货币经济的发展,极大地方便了灾民,因而在汉代以后逐渐受到统治阶级的重视。

免除田租和赋税是力度较大的救灾措施,多在灾情严重时施用。《后汉书·安帝纪》载,延光元年,京师及二十七个郡国水灾,“田被淹伤者,一切勿收田租”。同书《顺帝纪》:永建五年,京师旱,“贫人被灾者,勿收责今年过更”。永和三年,京师及金城、陇西地震,免除当年田租,受灾“尤甚者勿收口赋”。因灾减免租赋是汉代常用的救灾政策,值得肯定,在一定程度上可以减轻人民的负担,有利于发展社会生产。

安辑流民。例如,章帝建初四年京师牛大疫,严重影响农业生产,致使“谷食连少”(46)。建初七年和八年,洛阳和其他郡国又连续发生螟灾,粮食大量减产。因此,元和元年,章帝下诏安辑流民,“无田欲徙它界就肥饶者,恣听之。到在所,赐给公田,为雇耕佣,赁种、饷,贳与田器,勿收租五岁,除算三年。其后欲还本乡者,勿禁”(47)。

除了经济救助措施,灾后缓和社会矛盾的政治措施也有值得关注者。《周礼》有“以荒政十有二聚万民”之策,其三曰“缓刑”,即减轻刑狱。《管子·入国篇》说:“岁凶康,弛刑罚,赦有罪。”发生灾害,应当考虑减轻刑狱,不能完全依照常法。缓刑的目的是为了“舒民心”,凶荒之年,民心悚惧,减缓刑罚以安定之。古人认为,自然灾害的发生是民间冤气郁滞、政治失当的报应,上天用降灾来警告人间的君王。所以,汉代帝王的灾害救助之策中多有减刑、缓刑的诏令。

5.汉代灾害救助与政治的关系十分密切,汉代帝王因畏惧“天谴”而重视灾害救助时的吏治整顿,并因此收到较好的社会救助成效。这一特点在洛阳的灾害救助中也表现出来。

在汉代人的观念里,自然灾害是上天对帝王过错的警告,是对人世的处罚。灾异天谴说认为,灾害因政事有失而起,亦因政事之变而消。灾异说主要针对皇帝,皇帝如果畏惧天谴改过,则祸消福降,否则即遭咎罚。灾害发生后,汉代皇帝常常下罪己诏,如东汉顺帝、桓帝等都有因灾自责的诏书,在诏书中承担灾害的责任,检讨政治得失,痛切悔过,批评自己“不德”,不能“奉顺乾坤,协序阴阳”,致使“灾眚屡见”(48),承认“政乱在予”(49)。在诏书中除自责外,皇帝还表现出招贤纳士,虚心求谏、延问得失的姿态,鼓励公卿指陈得失,“悉心直言厥咎,靡有所讳”(50);要求大臣延登贤俊,以匡正其过失。鼓励臣民发表消除灾异的意见,无疑对政治有所补益。

皇帝在对上天作了虔诚的自我批评以后,转而归咎大臣。这种变化始于西汉元帝初年,关东连年遭受灾害,“言事者归咎于大臣”,元帝责问丞相、御史“欲何施以塞此咎”(51)?丞相于定国上书谢罪,引咎辞职。此后,皇帝便不再独自承担灾异之责,而是常常归咎于股肱大臣,让他们分担乃至全部承担灾变之过,借机策免三公,整顿吏治。《韩诗外传》卷八云:

三公者何?曰:司空、司马、司徒也。司马主天,司空主土,司徒主人。故阴阳不和,四时不节,星辰失度,灾变异常,则责之司马。山陵崩竭,川谷不流,五谷不植,草木不茂,则责之司空。君臣不正,人道不和,国多盗贼,下怨其上,则责之司徒。故三公典其职,忧其分,举其辩,明其隐,此三公之任也。

这段话反映了汉代人观念中“三公之任”与灾变的关系,一旦发生灾变,三公往往难脱干系,需为帝王承担责任和过失。因灾责免三公的具体化,使得三公不敢不恪尽职守,高度重视灾变。

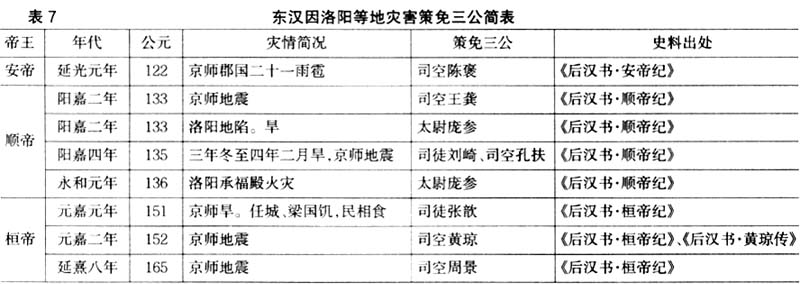

从安帝永初元年至献帝兴平元年的88年中,有37年发生了因自然灾害而策免三公的事件,被罢免的三公累计达53人次,(52)其中因洛阳等地灾害策免三公9人次。

表7:

皇帝往往在灾害发生后立即策免三公,迅速回应上天的谴告,表达悔过的诚意。例如,安帝延光元年四月癸未(6月1日),京师郡国二十一雨雹。癸巳(6月11日),司空陈褒免。(53)顺帝阳嘉二年四月己亥(6月19日),京师地震。戊午(7月8日),司空王龚免。(54)如此之高的行政效率在农业社会中是罕见的。在君尊臣卑的原则下,“君不名恶,臣不名善,善皆归于君,恶皆归于臣”(55)。因此,发生灾害,不仅皇帝下诏自谴,三公也往往上书自劾。因灾策免三公的警惧和威慑作用不可小视,它告诫所有行政官员必须高度重视防灾救灾,济困恤穷,以应答天变。发生灾害,就要有人来承担责任,非君即臣。皇帝委过臣下,三公首当其冲,灾区的地方长官当然也难辞其咎,轻者免官,重者判刑。正因为如此,汉代官吏重视社会救助在中国古代社会表现得比较突出。

四 结语

灾害救助措施在洛阳的实施,与洛阳作为都城受到东汉政府的重视有直接关系。因此,洛阳的自然灾害虽然很多,但并未引发大的社会动乱。不过,从全国范围来看,东汉的防灾救灾政策存在明显的不平衡,其他地区无法与洛阳相比。在农业社会条件下,受国家财力和防灾抗灾能力等因素的限制,剥削制度、集权管理和贪官污吏的营私舞弊等,无一不影响到防灾救灾政策实施的有效性,东汉政府不可能从根本上解决灾民的生存保障问题。

众所周知,由于资料的缺乏,对汉代以前的历史问题进行量化研究非常困难。东汉都城洛阳的灾害资料如此丰富,既难得又珍贵,它从一个侧面深刻地反映了这座城市的变迁。洛阳的灾害记录不仅仅是研究东汉自然灾害的重要典型个案,更是我们研究城市史、都城史等问题时的重要参照对象,我们可以通过对洛阳自然灾害的研究来重新认识与其地理环境、自然条件相近的地区在东汉时的灾害情况,社会因素与自然灾害的关系,以及与灾害相关的自然环境、生态、社会变迁等诸多问题。

注释:

①笔者在《东汉洛阳自然灾害与政府赈灾年表》(《河南科技大学学报》2006年第1期)和拙著《秦汉社会保障研究——以灾害救助为中心的考察》(北京,中华书局,2007年)中对这一时期洛阳的自然灾害做过统计,次数分别是102次和103次,均比本文少,原因是统计疏漏和对有的并发灾害未加析分,本文对这些内容做了修订和补充。

②《三国志》卷一五《魏书·贾逵传》注引《魏略》,北京,中华书局标点本,1960年,第481页。

③在位时间不足一年又无灾害记录的殇帝、少帝、冲帝未列入表中。

④灾害频次的含义是几年发生一次灾害,如4.5是指4.5年发生一次灾害。

⑤见顾祖禹《读史方舆纪要》卷四八。参见王会安、闻黎明主编《中国地震历史资料汇编(第1卷)》,北京,科学出版社,1983年,第31页。

⑥邓云特(拓):《中国救荒史》,北京,商务印书馆影印版,1993年,第11页。

⑦杨振红:《汉代自然灾害初探》,《中国史研究》1999年第4期。

⑧陈业新:《地震与汉代荒政》,《中南民族学院学报》1997年第3期。

⑨陈业新:《灾害与两汉社会研究》,上海,上海人民出版社,2004年,第33页。

⑩《续汉书·五行四》,北京,中华书局标点本,1965年,第3330页。后文版本相同,不注。

(11)顾功叙主编《中国地震目录(公元前1831-公元1969年)》,北京,科学出版社,1983年,第2页。

(12)《后汉书》卷三五《张纯传附子张奋传》李贤注:“津城门,洛阳南面西门也。”第1200页。

(13)洛阳地方志编纂委员会:《洛阳地理志》,北京,红旗出版社,1992年,第184页。

(14)《后汉书》卷三五《张纯传》,第1195页。

(15)关于东汉水灾次数的统计,五井直弘引用日本学者的统计为36次,见[日]五井直弘著,姜镇庆、李德龙译《中国古代史论稿》,北京,北京大学出版社,2001年,第134页。五井直弘对这一问题没有研究,统计数据转引自下面二人的成果:出石诚彦《支那神州传说研究》,东京,中央公论社,1943年;金田狷介《黄巾之乱前史》,载《东洋史研究》26卷4号,1968年。高文学等的统计为43年次,见《中国自然灾害史(总论)》,北京,地震出版社,1997年,第46页。杨振红的统计为53年次,见《汉代自然灾害初探》。陈业新的统计为63年次,见《灾害与两汉社会研究》,第18页。

(16)吴树平校注:《东观汉记校注》,郑州,中州古籍出版社,1987年,第206页。

(17)《后汉书》卷八《灵帝纪》及注引《东观纪》,第338页。

(18)日本学者五井直弘引用出石诚彦和金田狷介的统计,东汉旱灾47次,见[日]五井直弘著,姜镇庆、李德龙译《中国古代史论稿》,第134页。杨振红统计,东汉旱灾59年次,《汉代自然灾害初探》。陈业新统计两汉旱灾112次,《灾害与两汉社会研究》,第11页。

(19)[宋]王十朋:《东坡集注》卷六,文渊阁《四库全书》电子本。

(20)《续汉书·礼仪中》,第3117页。

(21)《后汉书》卷五《安帝纪》,第223页。

(22)气候与灾害的关系极为密切,可惜我们缺乏东汉洛阳的详细气候资料,无法从这个角度来考察。

(23)南宫之名,初见于西汉初年。《汉书》卷一下《高帝纪下》:高祖五年,“置酒雒阳南宫”。北京,中华书局标点本,1962年,第56页。《后汉书》卷一一《刘玄传》:更始二年,刘玄自洛阳西去时,“马惊奔,触北宫铁柱门”。第470页。

(24)《后汉书》卷一下《光武帝纪下》,第63页。

(25)刘德岑:《古都篇》,重庆,西南师范大学出版社,1986年,第102—105页。

(26)林剑鸣等:《秦汉社会文明》,西安,西北大学出版社,1985年版,第231页。

(27)《后汉书》卷七八《曹节传》,第2526页。

(28)《后汉书》卷七八《吕强传》,第2530页。

(29)《后汉书》卷三四《梁冀传》,第1181页。

(30)《后汉书》卷七八《吕强传》,第2530页。

(31)西汉广陵王刘胥墓中的“黄肠题凑”,使用楠木多达545立方米。见张绍华:《汉广陵王墓与“黄肠题凑”》,《中国工会财会》2006年第9期。

(32)史念海:《河山集》,北京,三联书店,1981年版,第223页。

(33)王军、李捍元:《面对古都与自然的失衡——论生态环境与长安、洛阳的衰落》,《城市规划汇刊》2002年第3期,第66—68页。

(34)《续汉书·五行三》注引《古今注》,第3317页。

(35)《后汉书》卷五《安帝纪》,第212页。

(36)《后汉书》卷七《桓帝纪》,第300页。

(37)《后汉书》卷七《桓帝纪》。这次饥荒可能与延熹八年京师地震有关,该年的自然灾害还有“连寒,木冰,暴风折树,又八九州郡并言陨霜杀菽”。见《续汉书·五行二》,第3296页。

(38)[清]严可均辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》第二册《后汉文》卷二四,石家庄,河北教育出版社,1997年,第241页。

(39)《全上古三代秦汉三国六朝文》第二册《后汉文》卷五三,第517页。

(40)《后汉书》卷四九《王符传》,第1633页。

(41)《后汉书》卷一下《光武帝纪下》,第47页。

(42)《后汉书》卷三五《曹褒传》,第1205页。

(43)《后汉书》卷五《安帝纪》,第227页。

(44)《续汉书·五行二》注引《东观书》,第3295页。

(45)吴树平校注:《东观汉记校注》卷三《顺帝纪》,第113页。

(46)《后汉书》卷三《章帝纪》,第145页。

(47)《后汉书》卷三《章帝纪》,第145页。

(48)《后汉书》卷六《顺帝纪》,第262页。

(49)《后汉书》卷七《桓帝纪》,第317页。

(50)《后汉书》卷六《顺帝纪》,第262页。

(51)《汉书》卷七一《于定国传》,第3044页。

(52)参见拙文《汉代吏治与社会救助》,《河南大学学报》2008年第6期。

(53)《后汉书》卷五《安帝纪》,第235页。

(54)《后汉书》卷六《顺帝纪》,第262页。

(55)《春秋繁露》卷一一《阳尊阴卑》,文渊阁《四库全书》电子本。

|

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号