|

汉代灾荒的自然生态考察

作者简介:高俊,上海社科院历史所副研究员200235;王刚,江西师范大学历史系副教授33002

文章出处:《史林》6 /2009

摘 要:本文从分析汉代人的生态观念及生态破坏状况入手,探讨汉代灾荒与生态破坏之间的关系,并考察灾荒在当时所造成的种种社会危害,指出由于时人对生态环境的漠视,造成了日常行为中大量的资源破坏,结果引起了一系列严重的灾荒问题。本文试图通过总结历史的教训,来揭示自古以来人类在自身生存发展上和大自然之间始终存在着“交相胜,还相用”的辩证关系。

关键词: 汉代;灾荒;生态破坏;协调发展

两汉是中国历史上最为强盛的时期之一,然而,灾害的频仍却严重束缚着其发展。灾荒成了汉政治经济生活中一道挥之不去的阴影,在这一时代,灾异论的盛行不衰,就从另一侧面反证了这一点。《汉书·王贡两龚鲍传》中指出,民有“七死”、“七亡”,其中第一条就是“阴阳不和,水旱为灾”,可见其影响之大。近年来,许多学者从各种不同的角度探讨了历史上的灾荒问题。本文希望以自然灾荒与生态破坏之间的关系作一个初步的探讨,以就正于方家。

一 汉灾荒的基本情况与社会危害

汉自然灾害频繁,危害巨大,造成的灾荒问题在历史上是较为严重的。邓拓在其《中国救荒史》中统计道:“嬴秦、两汉四百四十年中,灾患之作,竟已达三百七十五次之多。计旱灾八十一次;水灾七十六次;地震六十八次;蝗灾五十次;雨雹之灾三十五次;风灾二十九次;大歉至饥十四次;疫灾十三次;霜雪为灾九次。”(1)这一连串数字不可谓不触目惊心。为了更便以说明问题,笔者以《史记》、《汉书》、《后汉书》中的诸《帝纪》、《五行志》及《王莽传》所列的资料为依据,重加测算,得出下列数字:西汉231年间(含新朝),共有62年79次灾害;东汉195年间,共有78年108次灾害。几乎每3年即发一次灾,而如以次数平均,则2年不到就有一次灾害。需要指出的是,这个数目还只能说明部分问题,其他资料由于过于零散、不成系统,或无法统计出精确数字,故未列入,所以实际情况远过于上述数字所能体现的程度。(2)

汉灾荒所带来的社会危害是触目惊心的。首先,灾害造成了大量的人员财产损失。如汉宣帝本始四年的一次山崩,就“坏城郭室屋,杀六千人”。(3)成帝建始三年,三辅地区暴雨成灾,结果“凡杀四千余人,坏官寺民舍八万三千余所”。(4)而在王莽地皇三年,由于蝗灾,关东流民数十万入关中, 因饥饿而死者达十之七八。至于没有具体数字的人员伤亡,如“北海水溢,流杀人民”、(5)“大雪崩,民多冻死”、(6)“大旱,民多暍死”,等等,(7)更是史不绝书。此外,《汉书·武帝纪》载:“(元鼎二年)夏,大水,关东饿死者以千数。”(8)这个数字可算是大了,然而《汉书·谷永杜邺传》中更有成帝永始年间“灾异屡降,饥谨仍臻。流散冗食,餧死于道,以百万数”的记载,以至出现“民大饥而死,死又不葬,为犬猪食”的悲惨景象。(9)大灾之年,许多民众不仅流离失所,财产不保,一家老小死无葬身之地的也不在少数。所以针对灾荒,《汉书·平帝纪》中就有“赐死者一家六尸以上葬钱五千,四尸以上三千,二尸以上二千”的记载。

此外,灾害造就了大量的流民。以武帝时期为例,“(元狩三年)山东被水菑,民多饥乏,於是天子遣使者虚郡国仓廥以振贫民。犹不足,又募豪富人相贷假。尚不能相救,乃徙贫民於关以西,及充朔方以南新秦中,七十馀万口,衣食皆仰给县官”。(10)而在“(元封四年)夏,大旱,民多暍死”的灾害背景下,(11)则有了“关东流民二百万口,无名数者四十万”的惊人数字。(12)对于如此庞大数目的流民,政府要花费大量的人力物力进行救济安抚工作。仅上引元狩三年的那七十万人,汉政府就因救济而“费以亿计,不可胜数”。(13)即使政府倾其所力,也难于承担,何况当时的官府中还存在着大量的庸官与污吏,所以不可避免地出现了“天子遣使者虚郡国仓廥以赈贫民,犹不足,又募豪富相贷假”的窘境。灾荒下的流民生活毫无保障,大量的人饿死、冻死。仅存的也只能“共犬羊之裘,食草莱之食”。(14)成帝河平元年,还有“旱,伤麦,民食榆皮”的记载,(15)真可谓惨不忍睹。但更有甚者,有时连野菜都吃不上,如王莽末年,灾害不断,“南方饥谨,人庶群入泽,掘凫茈而食之,更相侵夺”。(16)为了生存,人们被迫卖儿卖女,正如《汉书·贾捐之传》所言:“民众久困,连年流离,离其城郭,相枕席于道路。人情莫亲父母,莫乐夫妻,至嫁妻卖子,法不能禁,义不能止,此社稷之忧也。”但不管如何不近人情,在死亡的边缘,这一切是不可能不为之的,而且不仅卖儿卖女,最后连自己也要卖了。《汉书·高帝纪》中就有一道“民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶人”的诏书,问题还不仅仅在于此,在生存威胁的极端状态下,汉灾荒中还出现了大量的人吃人的现象。对于此事,史不绝书。如元帝时,“东方连年饥谨,加之以疾疫,百姓菜色,或至相食”。(17)武帝元鼎三年,“三月水冻,四月雨雪,关东十余郡人相食”,(18)等等。而且这一类的记载绝非虚指,《后汉书·赵孝传》记载:王莽时期,“天下乱,人相食,孝弟礼为饿贼所得。孝闻之,即自缚诣贼曰:‘礼久饿羸瘦,不如孝肥饱。’贼大惊,并放之”。不但汉代灾荒时吃人,类似的情况在后世也屡有发生。如“1647年四川饥谨,成千上万人被饿死,一斗米售价五十金,而男人肉每斤售价仅七钱,女人肉八钱”。(19)而我们说,这一切不过是灾荒的副产品。

灾荒还往往伴随着疫情,在这种时候,传染病极易流行。无疑,这是灾荒中的另一大危害。越在古代的医疗条件下,这一情况越突出。有学者对两汉疫情进行了统计,其中“西汉(含新朝)有11次,东汉27次,平均每11-18年就有一年出现疫情”。(20)这些疫情大部分是自然灾害的原因在起作用。而我们说,灾害下疫情的扩散,无疑是十分可怕的。如王莽末年“(绿林军)大疾疫,死者且半”。(21)疫情之严重,竟夺去一半人的生命。又如东汉建安以来,自然灾害频繁,使得疫情十分严重,尤以伤寒等传染病为甚,医圣张仲景的家族因此而凋零。他在《伤寒杂病论》序中写道:“余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,尤未十稔,其死亡者三分有二,伤寒十居其七。”总之,灾荒所带来的后果是十分严重的,对当时社会各层面的影响都极为巨大。

在灾荒不断的同时,也是汉王朝生态遭到大量破坏的时候。当时黄河开始经常性地泛滥,其中很大一部分原因,就是生态破坏而造成水土流失;又如林木砍伐,破坏性的屯田垦田等,对植被造成的破坏,为灾害提供了温床。只要仔细钩沉,我们可以在史书中找到十分有力的证据,清晰地看到,生态破坏与自然灾害在当时不但并存,而且密切关联。下面,我们从汉代人的生态观念与汉的生态破坏状况的角度,看看汉灾荒形成的可能与必然。

二 从汉人的生态观念看灾荒

人类生存发展的历史过程,同时也是一个不断改造自然的过程。在人类自身发展的同时,自然环境不可避免地要遭受破坏,但问题是,充分认识其负面效应,将人类活动与大自然协调起来,是十分重要的。在远古时代,我们的祖先在从事农业时,多是以焚烧草木等办法垦荒耕地,所谓“燎之方扬,宁或灭之”,(22)指的就是这么一回事。孟子也曾经谈到,在远古时期,“洪水横流,泛滥于天下,草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道交于中国。尧独忧之,举舜而敷治焉。舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。禹疏九河,瀹济漯而注诸海,决汝汉,排淮泗而注之江,然后中国可得而食也”。(23)在当时的情况下,虽然这种作法对资源破坏十分严重,但无疑是必要的。而至春秋战国时期,在文明发展之后,我们的祖先在观念上已开始注意生态保护问题了。如《礼记·月令》中要求在春夏之季,“毋覆巢,毋杀孩虫胎夭飞鸟”,“毋竭山川泽,毋漉陂池,毋焚山林”,“树木方盛,乃命虞人入山行木,毋有斩伐”,等等,其目的就在于保护自然资源。所以《晏子春秋·内篇》中有“节宫室,不敢大砍伐,以无逼山林;节饮食,无多畋渔,以无逼山泽”。值得一提的是,当时对生态的保护,还有御灾的一面,如《国语·周语中》讲:“周制有之,曰:……国有郊牧,疆有寓望,薮有圃草,囿有林池,所以御灾也。”

汉初基本上承袭了先秦的生态思想,如《淮南子·说山训》中讲:“欲至鸟者先树木”,“焚林而田”,则“万物不繁”,等等。然而,随着生产的大力发展,人们开始陶醉于对大自然的征服中,从西汉中后期开始,人们放松了生态保护,观念上也起了微妙的变化。虽然有识之士依然看到生态保护的重要性,如昭帝时,在盐铁会议上,贤良文学讲:“斧斤以时入,林木不可胜用;田渔地时,鱼肉不可胜食。”(24)但当时与他们辩论的官方人士却大谈:“今吴越之竹,隋唐之材,不可胜用,而曹、魏、梁、宋,采棺转尸;江湖之鱼,莱黄之鲐,不可胜食,而邹、鲁、周、韩,藜藿蔬食。天地之利无不赡,而山海之货无不富也;然百姓匮乏,财用不足,多寡不调,而天下财不散也。”(25)认为虽然有的地方缺乏某些资源,但在其他地方却用都用不完,言下之意,只要去开采捕杀就是了。采伐无度必然破坏生态,导致猛兽出山,群禽无归的现象,“元凤三年正月,泰山、莱芜山南匈匈有数千人声,民视之,有大石自立……,石立处有白鸟数千下集其旁”。(26)为此,贤良文学们哀叹道:“当今世,非患禽兽不损,木材不胜,患僭侈之无穷也;非患无旃罽橘柚,患无狭庐糠糟也。”(27)但这声音是那么的微弱,而政府代表所持有的观念,无疑对国家的整个生态环境造成了极大的负面影响。

当然,我们并不是说汉王朝一点也不注重生态保护,只是自西汉中期以来,在急功近利的思潮之下,许多人从暂时的小利出发,看不到长远的后果。如武帝时黄河泛滥,最后在宣房一带调动了大量的人力、物力,砍了无数的木材将河水堵住了。当时的人作歌道:“烧萧条兮噫乎何以御水□颓林竹兮楗石菑,宣房塞兮万福来!”(28)这首歌可以说代表了民众的声音,但问题是,虽说治理河患功在千秋,但如果认为将“林竹”砍光,还可以“万福来”的话,那就大错特错,不能不说,在生态观念上,这是一种十分危险的倾向。事实上,在稳定一段时间后,在汉代,黄河还是灾患不断。不仅民间观念如此,士大夫阶层似乎也未将生态破坏与自然灾害联系起来。当时似乎只有元帝时的贡禹讲过:“斩伐林木亡有时禁,水旱之灾未必不由此也。”(29)但一则他没有下定论;二则更从反面证实了当时伐木无度的风气与现实。对于灾害,士大夫们的主流观是灾异论。认为灾异是上天在表达自己的意志,其起因是政治上的得失与成败,这一点董仲舒在《春秋繁露·必知且仁》中表达得最为充分:

天地之物,有不常之变者谓之异,小者谓之灾。灾常先至,而异乃随之。灾者,天之谴也;异者,天之威也。谴而告之而不知,乃畏之于威。凡灾异之本,尽生于国家之失。国家之失乃始萌芽,而天出灾异以谴告之;谴告之而不知;乃见怪异以惊骇之;惊骇之尚不知畏恐,其殃咎乃至。以此见天意之仁,而不欲害人也。

固然,这一理论可以约束统治者,暂时在政治上改弦易辙,减轻对民众的压榨,从而也能在客观上起到减缓灾害的作用。但问题是,他们并没有认识到自然资源破坏在其中所起的作用。这样就无法使人真正地从生态角度去审视当时的灾荒。而且社会中即便有与灾异论观点不同者,也不过是认为灾害虽为天意,但实属正常(灾异论认为灾异是天意,但是由于人事而引出的一种反常),所以依旧看不到生态破坏的巨患。如《盐铁论·水旱》中讲:“水旱,天所为之,饥穰,阴阳之运也,非人力。故太岁之数,在阳为旱,在阴为水。六岁一饥,十二岁一荒。天道然,殆非独有司之罪。”这还不如灾异论了。

在自然资源的管理上,在汉代有“官山海”之事,即国家控制山海等资源,对盐铁等实行国家专营,所谓“山海,天地之藏也,皆宜属少府”,(30)所以要“山海有禁而民不倾”。(31)对于反对派而言,他们对此的认识则是,“山海者,财用之宝也;铁器者,农夫之死士也。……县官笼而一之,则铁器失其宜”。(32)所以他们的意见是:“(盐铁专营等)与民争利,……愿罢。”(33)从客观上讲,禁止民间乱开采自然资源,对生态保护有一些好处。当然,这并不等于说官营就不破坏资源,只是相对于无组织开发而言,可以对破坏起到一些缓解作用而已。但问题是,无论哪一派,他们的立足点丝毫也不是从保护生态资源角度出发,他们所争辩的不过是“利”属哪一方。同样的例子还有保护苑囿园池,因为它是私产,所以“禁百姓不得刍牧采樵”。(34)而且执行得十分严格,虽说从客观上讲有利于资源保护,但其目的不在于此,只是因其为私产,所以不准他人妄动而已,哪里谈得上什么生态保护?(35)所以,有这种生态观念状况的存在,也就不奇怪灾害频仍了。

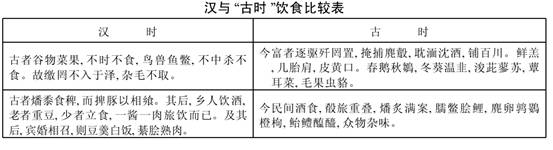

不仅如此,在人们的潜移默化的生活方式中,也存在着生态观念上的危机。《盐铁论·本议》讲:“陇、蜀之丹漆旄羽,荆、扬之皮革骨象,江南之楠梓竹箭,燕、齐之鱼盐旃裘,兖豫之漆丝絺纻,养生送终之具也。”在这份汉官方人士开列的老百姓养生送终的必备用品中,大部分是自然界的动植物产品,这样一来,大量的林木被伐自不待言,“荆、扬”的“皮革”也决非人工饲养之物,因为当时荆、扬一带原始森林十分茂密,人口稀少。当地人过着“伐木而树谷,燔莱而树粟”的生活,(36)根本没有人工饲养,而且史书中也不见有这样的记载。最为令人惊诧的是,在这份清单中,居然还有象牙!这难道是老百姓的普通必备品?要放在今天,谁也不敢相信,但这却是事实。是当时森林太密,象群太多吗?不是!在商时,森林远比汉茂密,但据说箕子还讥讽过商纣王用象牙筷子,谓为太奢侈。所谓“纣为象箸而箕子怖”,为此,在盐铁会议上,贤良文学疾呼:“箕子之讥,始在天子,今在匹夫!”(37)在《盐铁论·散不足》篇中,贤良文学还对当时与“古时”(汉以前)的生活作了一个比较,现择其在饮食方面的比较,列表如下:

由上表我们看到,“古时”在饮食方面,未成熟的植物及幼鸟幼兽等,是不吃的,而在盐铁辩论时的汉代,则已几乎无所不吃了,并且专挑幼鹿小鸟等,甚至许多还在哺乳期,就成了人们的口中之食,等等。两相比较,无疑可以看出,汉的这种风气对生态有极大的破坏作用。

三 从汉生态破坏状况看灾荒

如前所述,汉人在实际生活中已打破了先秦以来的“毋杀孩虫胎夭飞鸟”的原则,在猎捕中,不仅是量大面广,其对幼小动物的捕杀更是极具破坏性。这种为图一时之乐的作法,对于动物种类的繁殖很容易形成灾难性的后果,许多动物的数量开始以较快的速度下降,如先秦时,我国鹿的数量非常多,《诗经》中就有“呦呦鹿鸣,食野之苹”的描写,至秦汉时则数量已减少了很多。武帝时曾以白鹿皮为“皮币”,一枚值四十万钱,(38)如数量巨大,绝不至于此。但汉代的捕杀并未就此停止,长沙马王堆1号汉墓出土的18种食物标本中就有鹿,此外,还有今天较少见的鹤、鸳鸯等。(39)汉以后,这些动物日渐稀少,无疑这与人群的生态破坏有重要关联。此外,当时在动物捕杀方法上,除了今天所知的追捕、下陷阱等,下毒也是一主要手段。在先秦时,由于强调限制捕杀,在一定程度上对破坏可以有所缓和,如《荀子·王制》就讲:“草木荣华滋硕之时,则斧斤不得入山林”;“鼋鼂鱼鳖鳅鱣孕别之时,网罟毒药不如泽”,认为这是“圣王之制”。而《云梦秦简·田律》中禁止在春二月伐林木山材,夏季不准“毒鱼鳖”。但自西汉中后期以来,“斩伐林木亡有时禁。”(40)既如此,对动物的捕杀量自然不在少数,而这也正助长了毒药的投放量,加之投放地点主要在川泽一带,无疑这对自然生态的破坏更大。

对于植被的破坏,在前文我们已经粗略地知道了山林斩伐所造成的损失,如前引史料中,武帝时在宣房处治理河患,所用堵河的淇川林竹因此次砍伐,损失量就非常大,后来加之其他各种用途,至南北朝时,此处已“通望淇川无复此物”。(41)此外,汉朝廷大兴土木,也用去了巨量的木材,时人为此已发出“宫室奢侈,林木之蠹”的感叹,(42)担心“若则饰宫室,增台榭,梓匠斫巨为小,以圆为方,上成云气,下成山林,则材木不足用”。(43)汉人还崇尚厚葬之风,这也耗去了很多的木材。《盐铁论·国疾》中讲:“生不养,死厚葬,葬死殚家。”就反映了汉时期荡尽家财以办丧葬的风气,丧葬时对棺椁的质地和制式也非常重视,由此造成的木材耗费相当惊人,“富贵人家的棺椁所用的木料,材大、质优、量多。整个棺身由整段楠、楸等大木刳凿而成者,屡见不鲜。不少墓葬一墓即用木材数十立方米甚至数百立方米”。(44)对木材的耗费,除了上述的途径,汉朝人还在日常生活中大量地伐木,以取炊事之用,干柴在资源破坏中占了极大的比重。《史记·河渠书》记载:“东郡烧草,以故薪柴少。”据有关资料,“干旱地区,一户五口之家大约一年需要1800公斤鲜柴,这个需求量相当于要毁掉1.34公顷土地上的植被”。(45)由于植被的毁坏,加大了灾害的发生频率,而发灾后,为缓解压力,皇帝们往往被迫要发布一些“弛山泽”的命令,以准许民众利用山林的资源,以期使他们暂时从死神威胁下解脱出来,从而起到赈灾的作用。如《史记·文帝纪》载:“(后六年)天下旱,帝加惠:令诸侯毋入贡,弛山泽。”又如《汉书·武帝纪》中:“(元鼎二年)夏,大水,关东饿死者以千数。秋七月,诏曰:“……山林池泽之饶与民共之。”但问题是,灾患往往自生态破坏始,而“弛山泽”又更加剧了生态破坏,从一定程度上讲,这是一种恶性循环,而且这一恶性行为的规模还非常大。我们前面已经知道,光在汉武帝时,因灾荒就有好几百万流民,他们衣食无着,在进入山泽后,其破坏量实在是惊人的。仅以过冬为例,汉时无棉衣穿,人们御寒靠毛织品与毛皮,《淮南子·人间训》讲:“冬日被裘罽,夏日服絺纻。”其中,裘为毛皮;罽为毛织品。而灾民在流入山泽后,在御寒时,用毛织品是不现实的,既无钱买,也无工具织,一般而言,只有捕杀动物以获毛皮了,再加上御寒用火,这些要破坏多少资源呢?另外,汉工矿业“攻山取铜铁,一岁功十万人以上”,(46)许多木材用于作燃料,对于植被也是一重要破坏途径。

山林植被破坏的后果是引发水土流失,这又直接造就了江河水患。汉时发大水的记载非常多,河、渭、泾、汉、洛、江等这一时期都频频泛滥,仅成帝时期,就有过数次巨涝。“建始三年,夏,大水,三辅霖雨三十余日,郡国十九雨,山谷水出,死四千余人,坏官民庐舍八万三千余所”。(47)又,“建始四年,秋,河决馆陶及东郡金堤。泛兖豫,入平原,千乘、济南,灌四郡三十二县,淹地十五万余顷,深者三丈,坏庐舍四万余所”。(48)当然,在这当中最有名的自然是黄河,这条哺育了中华文明的母亲河,从西汉伊始就开始了其泛滥成灾的历史。此前的春秋战国等几百年间,虽说社会动荡,也未闻有大的河水之灾,而在汉代,却“绝溢16次,其中5次还导致了改道”。(49)《汉书·沟洫志》载,西汉时黄河已经“河水重浊,号为一石水而六斗泥”。显然,是植被的破坏直接引起了水患。在先秦时,这一片大河流域还是十分湿润肥沃的,如《诗经·大雅·公刘》在谈到这一带时讲:“度其原隰,彻田为粮。”原指高平之地;隰指低湿之地。而到西汉时,这里却“春夏干燥,少水时也,故使河流迟,贮淤而稍浅,雨多水暴至,则溢决。而国家数筑堤塞之,稍益高于平地,犹筑垣而居水也”。土质疏松干燥,泥沙大量淤积,河床高于地面等问题不但统统出现,而且已经十分严重,黄河随时都有绝堤的危险。但当时的人不但没有充分探究其深层次原因,甚至有认为“江河之决皆天事,未易以人力强塞,强塞之未必应天”者,(50)置河患而久不治理,无疑这只能加剧破坏,从而又再加剧河患。谭其骧在其《何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面》一文中就指出,黄河流域主要是中游一带的变牧为农的屯垦方式,“事实上扩展到了自然条件所容许的极限”。这种对植被的破坏直接引起了河患;而从东汉末、魏晋南北朝开始,由于这部分地区变农为牧,黄河反而出现了长时间的安流局面,其原因就在于植被的恢复。(51)当然我们决不是要鼓吹不发展农业,尤其是我们这样一个农业大国,农业的地位不可动摇。问题只在于,在发展生产的同时,必须要尽可能地保护生态,要在当时的自然条件与人力所能控制的范围内行事,否则,正如恩格斯所告诫的:“对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。……我们必须时时记住:我们统治自然界,决不象征服者统治异民族一样,决不象站在自然界以外的人一样。”(52)而汉朝的河患问题不正是自然界报复的典型例子吗?谭其骧指出:“(汉时)这一带的变牧为农,其代价是下游数以千万计的人民,遭受了百数十年之久的严重的水灾。”(53)

在这里,需要指出的是,生态破坏所造成的灾害性后果不是单向度的,仅就灾害论灾害,它也是全方位的。如屯垦过度不仅仅造成河患、旱灾等,象蝗虫等灾害也会接踵而至。平帝时期,黄河下游的山东一带旱灾严重,旱情又引发蝗虫肆虐,“四月,郡国大旱,蝗,青州尤甚,民流亡”。(54)这一类的例子很多,不再赘举。总之,环境的破坏必带来各种灾患。如江南一带,西汉时还是“地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”。(55)虽然开垦方式是原始而且破坏性的“火耕”,但由于“人希”,故而生态上的破坏还在可承受范围之内,所以在黄河流域蝗虫成灾的时候,整个西汉在江南,史书中找不到一起单独的蝗灾例子,其他灾害也很少。随着土地的开发,人口的增殖,三国时期,这里通过开垦,已经“沃野万里,民富兵强。”(56)但这些沃野何来呢?是以“火耕”的办法,烧掉林木而得来的。所以在开发的同时,造成了连灾害也一起开发的状况,历史上长江流域的灾荒从此日益增多。其实,黄河流域最早也是森林茂密,后来也是“火耕”,即“烈山泽而焚之”(57);然后沃野万里,然后灾害迸发……在这一点上,长江是紧紧循着黄河的路子走下去的,只是时间上相对晚而已。今天,我们审视现实,依旧可以看到这一历史的脉络。

所以,当我们回眸昨天,拨开历史的云雾,可以发现,在汉时生态观念与生态破坏行为,与灾荒之间的关联是非常密切的。我们以为,在探讨历史时,研究者的眼光又不能仅仅只看到古代,历史是过去的现实;现实是将来的历史。两汉时期,正是由于时人对生态环境的漠视,导致了日常行为中大量的资源破坏,结果引起了系列严重的灾荒问题。通过对这一历史教训的总结,我们可以看到,自古及今,人类在自身的生存发展上始终和大自然之间存在着“交相胜,还相用”的辩证关系。

文献注释:

1、 邓拓:《中国救荒史》第11页,商务印书馆1993年7月影印版

2、 如《西京杂记》卷2中讲:“元封二年,大雪,雪深五尺,野鸟兽皆死,牛马皆卷缩如猬,三辅人民冻死者十有二三。”此条在《史记》、《汉书》中未见记载;又如《汉书·王莽传》中“关东饥荒数年”的记载,难于得出具体的年份与次数,类似情况都不加以计算,等等。

3、 《汉书·眭两夏侯京翼李传》,中华书局1962年版,第十册,第3158页。

4、 《汉书·五行志上》,中华书局1962年版,第五册,第1347页。

5、 《汉书·元帝纪》,中华书局1962年版,第一册,第283页。

6、 《汉书·五行志中之下》,中华书局1962年版,第五册,第1424页。

7、 《汉书·武帝纪》,中华书局1962年版,第一册,第195页。

8、 《汉书·武帝纪》,中华书局1962年版,第一册,第182页。

9、 《汉书·王贡两龚鲍传》,中华书局1962年版,第十册,第3070页。

10、《史记·平准书》,中华书局1959年版,第四册,第1425页。

11、《汉书·武帝纪》,中华书局1962年版,第一册,第195页。

12、《史记·万石张叔列传》中华书局1959年版,第九册,第2768页。

13、《史记·平准书》,中华书局1959年版,第四册,第1425页。

14、《汉书·魏相丙吉传》,中华书局1962年版,第十册,第3136页。

15、《汉书·天文志》,中华书局1962年版,第五册,第1310页。

16、《后汉书·刘玄刘盆子传》,中华书局1965年版,第二册,第467页。

17、《汉书·眭两夏侯京翼李传》,中华书局1962年版,第十册,第3177页。

18、《汉书·五行志中之下》,中华书局1962年版,第五册,第1424页。

19、见刘如溪:《中国古代的食人》,《文汇读书周报》2000年1月29日。

20、张剑光、邹国慰:《略论两汉疫情的特点和救灾措施》,《北京师范大学学报》社科版1999年第4期

21、《后汉书·刘玄刘盆子传》,中华书局1965年版,第二册,第468页。

22、《诗经·小雅·正月》,《四书五经》,岳麓书社1991年陈戍国点校本,第364页。

23、《孟子·滕文公上》,《四书五经》,岳麓书社1991年陈戍国点校本,第87页。

24、语出《孟子·梁惠王上》,在《盐铁论·通有》篇中,贤良文学引以为用,但引用文与今本《孟子》原文稍有出入。

25、《盐铁论·通有》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第4页。

26、《汉书·眭两夏侯京翼李传》,中华书局1962年版,第十册,第3153页。

27、《盐铁论·通有》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第5页。

28、《史记·河渠书》,中华书局1959年版,第四册,第1413页。

29、《汉书·王贡两龚鲍传》,中华书局1962年版,第十册,第3075页。

30、《史记·平准书》,中华书局1959年版,第四册,第1429页。

31、《盐铁论·禁耕》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第6页。

32、《盐铁论·禁耕》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第6页。

33、《盐铁论·本议》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第1页。

34、《汉书·武帝纪》颜师古注:“养马之苑,旧禁百姓不得刍牧采樵,今罢之”。中华书局1962年版,第一册,第157页。

35、有学者以为这是一种生态资源保护,如倪根金的《秦汉环境保护初探》,《中国史研究》1996年第2期

36、《盐铁论·通有》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第4页。

37、《盐铁论·散不足》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第33页。

38、见《史记·平准书》,中华书局1959年版,第四册,第1433页。

39、《长沙马王堆一号汉墓出土动植物标本的研究》,文物出版社1978年版,转引自黄今言:《秦汉江南经济述略》,江西人民出版社1999年版。

40、《汉书·王贡两龚鲍传》,中华书局1962年版,第十册,第3075页。

41、《水经注·淇水》,商务印书馆1933年版,第71页。

42、《盐铁论·散不足》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第35页。

43、《盐铁论·通有》,《诸子集成》,上海书店1986年影印版,第4、5页。

44、林剑鸣等著:《秦汉社会文明》导言,西北大学出版社,1985年版,第73页。

45、引自倪金根:《汉简所见西北垦区林业》,《中国农史》1993年第4期

46、《汉书·王贡两龚鲍传》,中华书局1962年版,第十册,第3075页。

47、《汉书·五行志上》,中华书局1962年版,第五册,第1347页。

48、《汉书·沟洫志》,中华书局1962年版,第六册,第1688页。

49、倪根金:《秦汉环境保护初探》,《中国史研究》,1996年第2期。

50、《史记·河渠书》,中华书局1959年版,第四册,第1409页。

51、谭其骧:《长水集》(下),人民出版社,1987年版

52、恩格斯:《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第3卷517-518页,人民出版社1972年版。

53、谭其骧:《长水集》(下)第15页。

54、《汉书·平帝纪》,中华书局1962年版,第一册,第353页。

55、《史记·货殖列传》,中华书局1959年版,第十册,第3270页。

56、《三国志·吴书·周瑜鲁肃吕蒙传》裴松之注,见洪业等编纂《三国志及裴注综合引得》,上海古籍出版社1986年版。

57、《孟子·滕文公上》,《四书五经》,岳麓书社1991年陈戍国点校本,第87页。

|

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号