唐前期米价在 50~200 文之间浮动,米粟比价约为 5:3, 则粟价在 30~120 文之间, 取其均值 75 文,《新唐书》卷 54《食货志》载:“是时(746),海内富实,……绢一匹钱_百”[5],绢价暂以200文计.则粟30.5石 + 绢 2.5 匹 +250 文 =3037.5 文 ,40 石 粟 合 3 000文, 可见仅仅依靠粮食的收入很难维持一个家庭的基本生活需要。 此外,粮种和犁、耙等农具以及油盐酱醋等生活必需品的消费还未计算在内,还有家庭之间的迎来送往、婚丧嫁娶等费用也是必要的,而这些消费是仅凭粮食收入是远远无法满足的。

需要说明的是,以上只是粗略的计算,在实际情况下这 40 亩田并不是全部种植粟,农民可以根据需要调整种植结构,在一些地区农民还可以因地制宜的选择复种、套种等多种经营方式,限于史料缺载,本文忽略不计。除了粮食的收入,农民为了维持生计,在农闲期间也多从事副业生产,或是外出务工和经商。如果每年的衣服消费可以由自己的纺织来供应, 无需从市场上购买,那么就会缓解一些生活压力。但是农业作为农民家庭的主要产业,其收入却不能维持基本生产、生活需要,这说明即使是在以盛世著称的唐代前期,生活水平没有得到根本性的改观。前期尚且如此,那么衰败动乱的唐代后期农民的生活状况也就可想而知了。由此可见,唐代农民所受剥削十分沉重,基本上在温饱线上苦苦支撑,粮食储备极少或者是根本没有储备,因此承灾能力十分有限,一遇灾年,小农家庭必定是不堪一击,难以为继。

我们再来考察一下灾害发生后政府的救助情况。不可否认,唐代的防灾救灾体系比之以往更加完备,并且也不乏成功的救荒案例。但是在大多数情况下,这种救荒措施的实施效果及其究竟是否能帮助灾民有效度过灾荒而不致流亡,值得商榷。贞观元年(627)到贞观三年(629),关东、关中各地连续发生水、旱、霜、蝗之灾,尽管政府全力救助赈济,但仍然是“米价腾贵,斗易一缣,道路之间,馁殍相藉”[12],更有“鬻男女者”,时太宗也不得不感叹“百姓何罪,而多遭困穷! ”[13]。 高宗时,由于政府无力救助灾民,只能采取暂时开放山禁、 下令灾民前往其它州县就食等一些无奈的缓解民生危机的方式。永徽二年(651),因雍州前一年遭受蝗灾,“以同州吉泉牧地分给贫民”[14];仪凤三年(678)四月,“以同州饥,沙苑及长春宫并许百姓樵采渔猎”[14];咸亨元年(671),“天下四十余州旱及霜虫,百姓饥乏,关中尤甚。诏令任往诸州逐食”[4];永隆二年(681)八月,“河南、河北大水,许遭水处往江淮以南就食”[4]。义仓、常平仓制度是唐代救荒体系中的重要一环,“贮之州县,以备凶年”[14]是政府设置的出发点。但是实际执行情况如何呢? 从武则天时期开始,“公私窘迫,渐贷义仓支用。自中宗神龙之后,天下义仓费用向尽”[4]。 义仓不再具有救荒的性质,反而最终演化成合法的“地税”,成为国家的一项正式税收。 此外在政府救荒过程中,官员匿灾不报、巡检不实、赈济不力、贪赃枉法等腐败行为屡见诸于史籍。 贞元十四年(798),“夏大旱,粟麦枯槁,畿内百姓,累经皋陈诉,以府中仓库虚竭,忧迫惶惑,不敢实奏”[4];穆宗时,王播为淮南节度使,“南方旱歉,人相食,播掊敛不少衰,民皆怨之”[4];懿宗咸通八年(867)七月,怀州百姓向官府申诉旱灾情形,刺史刘仁规四处张榜禁止百姓诉灾,激起民愤,民众“相与作乱,逐仁规”[20];唐僖宗时,陕州观察使崔莞“自恃清贵,不恤人之疾苦,百姓诉旱,荛指庭树曰:‘此尚有叶,何旱之有?’乃笞之,吏民结怨。”[4]而对于此,唐统治者并非完全不知情,玄宗就曾基于“比岁令人巡检苗稼, 所对多不实”,“故自种植以观其成”[4],可见其对于吏治腐败的无奈。

通过上述分析我们可以看出, 唐代小农家庭的承灾能力非常脆弱, 政府的救荒举措可以说是杯水车薪,难以从根本上改变灾民的生存状态,并且政府官员在救荒中的无所作为和渎职腐败行为, 更加放大了自然灾害的破坏性, 灾民的生存状态进一步恶化,破产流亡也就成为必然了。

三、唐代以灾荒为动力的人口流迁及其流向

在传统农业社会, 广大农民对土地有着深厚的情结和眷恋,“安土重迁,黎民之性;骨肉相附,人情所愿。”[10]只要能够维持生活,绝不会轻易离开故土。但是人口流迁始终是我国封建社会长期存在的主要社会问题,其原因也是多方面的。 在这其中,自然灾害由于其发生频率之高、 波及范围之广、 破坏性之强,成为导致流民产生的一个主要因素。 其实早在汉代鲍宣就指出:“凡民有七亡:阴阳不和,水旱为灾,一亡也”[10],将自然灾害列为“七亡”之首。 江立华、孙洪涛先生在考察了流民的发生机制后也指出, 自然灾害是流民产生的主要原因之一 。正如我们前面所做的分析,在灾害发生后,由于小农家庭脆弱的承灾能力和政府救助的不力,灾民为了生存不得已走上了流亡的道路。“大灾大潮,小灾小潮,以致流民潮的潮起潮落,与灾害的消长成正比”并且随着自然灾害的日趋频繁和严重, 人口流迁的数量和规模也逐渐呈上升的之势。

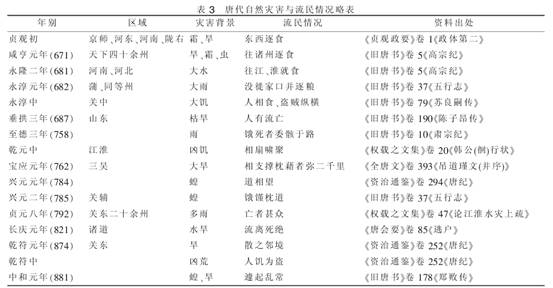

表 3 是史籍中可考的灾害背景下流民情况的部分记载,从中我们大略可以看出,由于自然灾害导致的人口流迁遍布于唐代各个时段, 并且在中后期流民的数量和规模愈演愈烈,流民的处境也愈发凄惨。唐代前期的流民状况略好一些,这主要是源于前期统治者基本上能保持励精图治,国家政局相对稳定,社会经济向前发展,政府的荒政措施虽不能控制流民潮的出现,但是在一定程度上缓解灾荒的压力。唐中叶以后,中央政权衰落,宦官专权、朋党之争和藩镇割据此起彼伏,均田制逐渐瓦解,土地兼并愈演愈烈,大批农民流离失所,严重削弱了政府和民众的防灾和抗灾能力。 当水旱虫蝗等自然灾害来袭时,即使是相对较小的自然变异也会带来巨大的灾难,灾民根本无力抵御,迅速沦为流民。与此同时,政府的盘剥和压榨并没有终止,韩愈在《御史台上论天旱人饥状》指出:“臣伏以今年已来,京畿诸县,夏逢亢旱,秋又早霜,田种所收,十不存一。 ……至闻有弃子逐妻,以求口食,拆屋伐树,以纳税钱,寒馁道途,毙踣沟壑,有者皆已输纳,无者徒被追征。”[17]在这种情况下,灾民们生存更加艰难,越来越多的灾民加入了流民大军。代宗宝应元年(762)敕称:“百姓逃散,至于户口,十不存半”。[18] 德宗建中元年(780 年),杨炎奏行两税法时也说;“天下残瘁, 荡为浮人, 乡居地著者,百不四五。 ”[4]唐后期流民问题的严重,是各种因素共同作用的结果, 而自然灾害的频发无疑是最主要的因素之一。

不管流亡的道路有多漫长, 流亡的历程有多么艰辛,流民只要能够生存下来,最终都会寻找到自己的归宿。 自古以来,农民就一直把土地视为“安身立命之本”,因灾荒而背井离乡的流民,其最大的愿望就是重新回归土地,且政府也基于赋税征纳、稳定统治的考虑积极促使流民回归土地。 玄宗时颁《安存流民诏》:“近闻河南宋、沛等州百姓,多有沿流逐熟去者,须知所诣,有以安存。 宜令本道劝农事与州县检责其所去及所到户数闻奏。 ”[17]又在《科禁诸州逃亡制》宣布:“诸州背军逃亡人,限制到日百日内,各容自首。准令式合所在编户,情愿住者即附入簿藉。”[17] 一些有为的地方官员也是不遗余力招抚流民,代宗时,崔璀为澶州刺史,“不为烦苛,人便安之,户流亡还归。 居二年,增户万数。 ”[17]韩愈《江南西道观察使赠左散骑常侍太原王公墓志铬》也有记载:“元和初,婺州大旱,人饿死,户口亡十七八。公居五年,完富如初。”流民回归土地的另一种方式就是前往边远地区开荒种田, 成为暂时逃避了政府管辖和赋税徭役的“浮户”。 “浮户,谓未有土著定籍者;言其蓬转萍流,不常厥居,若浮泛于水上然。”[20]唐代中期诗人戴叔伦诗曾记载了“浮户”耕种的情况,“不记逃乡里,居然长子孙,种田烧险谷,汲井凿高原。”[21]大历时舒州刺史独孤及在《答杨贲处士书》中指出:“昨者据保簿数,百姓并浮寄户,共有三万三千,比来应差科者唯有三千五百,其余二万九千五百户,蚕而衣,耕而食,不持一钱以助王赋。 ”[17]可见当时舒州浮寄户所占比例极大。

流民也不可能全部回归土地, 当政府无法妥善安置流民或者流民对于政府已失去信任要自己主宰生活的时候, 一部分流民就分化出来成为无籍无产无业的游民,他们或托庇于豪族、地主、寺院之下成为佃户、雇农、奴婢、仆役等,或游走于城乡之间成为佣工、 小商小贩等, 或者直接沦为职业性游民如乞丐、流氓、窃贼、娼妓、流浪艺人、江湖术士等。 史籍中也不乏这一方面的记载。 灾民在饥馑之年,“饥岁室家相弃,乞为奴仆”,更凄惨的是自卖为奴不得,“犹莫之售,或缢死道途”。也有一些人以出卖劳动力为生,陈子昂在《上军国机要事》描述道:“江南、淮南诸州租船数千艘,已至巩洛,计有百余万石……其船夫多是客户、游手、隳业、无赖杂色人。”[19]进城经营小买卖也是流民选择的生存方式之一, 元和四年(809年),李翱在《进士策问》中指出:“百姓日蹙,而散为商以游十三四矣”[17],可见其数量之大。

此外还有一部分流民不堪饥荒和苛政,啸聚山林,沦为匪寇。 高祖时有严甘罗为吏所拘,高祖问他为何做贼,严甘罗对曰:“饥寒交切,所以为盗。”[22]武后时陈子昂《上蜀川安危事》指出:“今诸州逃走户有三万馀,在蓬、渠、果、合、遂等州山林之中,不属州县。 ……其中游手惰业亡命之徒,结为光火大贼,依凭林险,巢穴其中。 ”[17]与之同时代的狄仁杰也说:“方今关东饥谨,蜀汉逃亡,江淮以南,征求不息,人不复业,则相率为盗。 ”[4]“安史之乱”后,这种状况越来越严重,杜牧在《上李太尉论江贼书》说道:“今长江连海,群盗如麻”。[17]懿宗咸通元年(860)五月,左拾遗内供奉薛调上言:“兵兴以来,赋敛无度,所在群盗,半是逃户”[20]。 这些匪寇抄掠财物,甚至占据城池,使社会更加动荡。 如代宗时,卢、寿二州刺史张万福“送租赋诣京师,至颍州界,为盗所劫”[20];苏州豪士方清,“因岁凶,诱流殍为盗,积数万,依黟、歙间,阻山自防,东南厌苦”[5]。 官府对此也无可奈何,“逼之则乌散坡谷,缓之则公行寇掠”[14]。 一旦社会矛盾激化,这部分流民就会迅速转化为真正意义上的暴乱之民, 成为农民起义的主要力量。 咸通九年(868),庞勋领导桂州戍兵发动反唐农民起义,得到积极响应,时起义军进驻徐宿,“乃至光、蔡、淮、折、兖、郓、沂、密群盗,皆倍道归之”[20]。 此后,关东地区“连年水旱,州县不以实闻,上下相蒙,百姓流殍,无所控诉,相聚为盗,所在蜂起。 ……濮州人王仙芝始聚众数千,起于长垣”[20],揭开了唐末农民战争的序幕。 僖宗乾符中,“关东荐饥,群贼啸聚,黄巢因之,起于曹、濮,饥民愿附者凡数万”[23],黄巢等人领导的农民大起义,在广大流民积极响应和推动下,逐渐形成席卷全国之势,唐王朝也在农民战争的汪洋大海中走向了灭亡。

参考文献:

[1] 邓云特. 中国救荒史[M].北京:三联书店,1958.

[2] 陈国生. 唐代自然灾害初步研究[J].湖北大学学报:哲学社会科学版,1995(1):64-71.

[3] 黄冕堂. 中国历代粮食价格问题通考[J].文史哲,2002(2):33-48.

[4] 刘昫. 旧唐书 [M].北京:中华书局,1986.

[5] 欧阳修,宋祁. 新唐书 [M].北京:中华书局,1986.

[6] 杜佑. 通典[M].北京:中华书局,1988.

[7] 韩国磐. 唐天宝时农民生活之一瞥—敦煌吐鲁番资料阅读札记之一[C]//沙知,孔祥星.敦煌吐鲁番文书研究.兰州:甘肃人

民出版社,1983.

[8] 宁可. 中国经济通史:隋唐五代经济卷[M]. 北京:经济日报出版社,2000.

[9] 赵德馨. 中国经济通史:第四卷[M]. 长沙:湖南人民出版社,2002.

[10] 班固. 汉书[M]. 北京:中华书局,1997.

[11] 李林甫. 唐六典[M]. 北京:中华书局,1992.

[12] 陆贽. 陆宣公集[M]. 杭州:浙江古籍出版社,1988.

[13] 吴兢. 贞观政要[M]. 上海:上海古籍出版社,1978.

[14] 王钦若,杨亿. 册府元龟 [M]. 北京:中华书局,1982.

[15] 江立华,孙洪涛. 中国流民史:古代卷[M]. 合肥:安徽人民出版社,2001.

[16] 池子华. 中国近代流民[M]. 杭州:浙江人民出版社,1996.

[17] 董浩. 全唐文 [M]. 北京:中华书局,1983.

[18] 王溥. 唐会要[M]. 上海:上海古籍出版社,1991.

[19] 陈子昂. 陈子昂集[M]. 北京:中华书局,1960

[20] 司马光. 资治通鉴[M]. 北京:中华书局,1976.

[21] 曹寅. 全唐诗[M]. 北京:中华书局,1960.

[22] 王说. 唐语林[M]. 上海:上海古籍出版社,1978.

[23] 薛居正. 旧五代史 [M]. 北京:中华书局,1976.

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号