由上表可知,赈济、平巢、出借几种抚恤形式集中于雍正八年以后至嘉庆十年以前的时间,其中尤其以乾隆十五年以后最为频繁。十五年以前,盐义仓谷偏重于灾荒严重之时的紧急救济,在经费尚不充裕时优先抚恤重灾灶户,这是情理之中的事;随着积谷增多,在救济的初赈、次赈、三赈乃至展赈以后,由上年灾荒引起的次年青黄不接米价昂贵问题提上解决日程,因而与此相应的平粜、出借措施逐渐广泛实施。十五年以后的乾隆朝,平粜次数甚至超过赈济,说明不仅灾后平粜、出借,即便未达需要贩济程度的一般被灾,盐场灶户也有得到粜、借优惠政策的可能。从雍正至道光,与表中所列次数相应,共赈济谷1482210石,平粜谷1113043石,出借谷133443石。赈济与平粜、出借互为补充,前者与后者次数、谷额总和的比例亦大致相当,显示出盐义仓在灾荒贩济与灾后安抚的综合职能已比较合理、完善。道光以后盐义仓的动用鲜有记载,这与当时盐商疲敝、库努不充的衰落趋势分不开,说明盐义仓也正丧失着它强大的后盾,走向尾声。

一、盐义仓的管理及其特点

前面曾提及,各盐区依盐义仓规模不同,有着不同的经管者。但作为一项统一的制度,它们在管理程序、方式上又具有根本的一致性。

与盐业管理中的官督商销制类似,在盐义仓管理中,官、商再次密切配合,实行的是“官督商管”制度:各区相应的盐政衙门盐运使、盐法道、运同、库大使等经管仓政,由选出的优秀商人直接管理实施。每当开仓赈济、平粜之际,该场所属之分司要就近率员亲自监粜,并由巡盐御史不时稽查,形成一套严密的管理体系。盐义仓在清代以前没有先例,又具有浓厚的官办色彩,因而它在制度上时有借鉴常平仓之处,并能同样以严格的制度进行仓政控制。如在官员新旧交代问题上,就明确规定:“凡盐臣离任之际,应照常平等仓督抚交代之例,将册移交新任接管,仍于每年岁底开造四柱清册送部”。(12)“如有挪移侵蚀弊端,该督即行题参,交部治罪。所欠谷石著落本员名下照数追赔。”(13)同治元年,河东运阜仓库大使安福病故,因所管仓储谷亏短3898石8斗,仓库几空。官府派盐道刘子城详查,不仅扣留了安福所存畦价银744两l钱7分,甚至查抄了他生前任内衣物的变价银3两1钱9分l厘,一并解库存贮;(14)可见对官吏玩忽职守毫不留情的惩处。

盐义仓的赈济、平粜、出借各有成例。灾程度较重的给予无偿贩济。每遇灾荒,盐政会同督抚一面题报情形,一面发仓将乏食穷灶不论成灾分数大小先正贩一个月,与此同时,由官在四十五天之内勘明成灾分数,按被灾五、六分、七、八分、九分、十分的不同,其中又区别极贫、次贫两类,分别加赈一月、二月、三月乃至四月不等。米一石折谷二石,每成年大口月给米1斗5升,小口7升5合,同时也赈折色。一般来说,初赈给谷,次赈给银,展赈时银、谷各半。折赈米价,江苏省每米一石定价一两,每谷一石定价五分。赈济谷从灾地就近之盐义仓动拨,银动库储。仍以两淮盐义仓为例,从雍正八年至道光十一年(见表2),共赈济谷1482210石,兼赈银765177两,以谷一石折银五钱折算,谷折银为741105两,与历次兼赈银数大致相当,这与“初赈本色,次赈折色”,展赈“银谷各半”的赈济原则相符,也说明盐义仓赈济只是盐区恤灶的方式之一,而非全部。

赈济完毕后,如遇青黄不接、连年积歉、当年灾情非常、或受邻近地区灾荒影响导致米价增昂,需要再加抚恤,采取的措施便是开仓平粜。平粜一般依照当时市价减价2钱为率,依具体情况的不同,亦可在5分、1钱5分至3钱之间上下浮动。平常年份仓谷可以“存七果三”的基本比例出卖仓谷,以利出陈易新、保护仓谷质量。出借,一般是在勘不成灾例无抚恤的情况下,或灾后生产尚未恢复时的又一种惠民方式,向灾民出借一月左右的口粮或种籽,收获还仓时免息。

盐义仓属于官办,却比常平仓灵活;是义仓的一种,又比义仓正规;有时还与社仓有着丝丝缕缕的联系。因此应该说它是介于官方与地方之间的一种仓储形式,在管理、运行上有自己的独特之处。概括起来,这种独特性表现在二个方面:

其一,盐义仓具有较强的能动性,因地、因时、因人等具体情况,能相应地发挥改变。例如,河东盐区基于其一惯重视招商恤商的政策导向,从康熙前期的运储仓到雍正年间兴建的运阜仓,仓谷出借的对象始终是坐商,仓谷动用范围也基本上只限于出借。至于对孤贫盐丁的赈济,仅靠岁收佃滩籽粒租麦270多石散给或设厂煮粥,这项谷石到光绪二十三年还专门划了出去,“另行收储”(15)。河东道盐义仓贮量不多,规模较小,这或许是原因之一;山东的盐义仓,由行票盐地方州县官经管,每仓设社长、社副、斗级等职。其仓谷来源和建仓经费虽由票商捐助出资,其运作方式却“照社仓例”.(16)因而可以说,这种“盐义仓”兼具有义仓和社仓的性质;两浙盐区的温州盐义仓,是因地制宜利用原有府县闲置仓厥改建而成,因直接建于府城,便交由地方官进行管理,省去了另派盐官;在仓谷平粜、出借时,盐义仓一般以存七集三为例,广东盐区由于气候潮湿、仓谷不宜久贮的实际情况,对仓谷每年存留比例则没有限制,只是更强调秋后买谷补仓的环节。

道光十四年,闽浙总督程祖洛、福建巡抚魏运娘奏建盐义仓时,曾叙及常平仓的诸多不便:“常平仓例应存七粜三,各县支放兵精,遇有民欠未征,台谷未到,又不得不借垫于常平,未便全供平案。且官谷动碾之后仍须就地采买,即恐民食有妨而每石例价仅银7钱8分,地方官不免赔贴。以故自乾隆六十年以来节次报明动缺豁免以及平粜、霉变、盘折、追摊各项谷石末补尚多。是采买即属维艰则官谷不六轻动……”(17)盐义仓是专项社会保障措施.它的重要对象为盐场灶户,因而从总体职能上它的压力要比常平仓小,自主性由此相应增大。盐义仓谷更新快、动用多,例如两淮淮安分司所属板浦盐义仓,乾隆六年“所有盐义仓米谷已经奉文拨粜,不敷给赈”,七年被灾,又与其它场盐义仓一起,数次赈济谷112878石。(18)这种事例屡屡可见,所以为准备下一年动用,盐义仓确是在秋成后立即买谷还仓,仓谷处于不断流动之中,而非常平仓的“不易轻动”;在奏报程序上,常平仓每遇需贩,要事先层层上报,以至经常出现数月以后情况已发生变化,上面批文才传达下来的情况。盐义仓则简洁的多。盐场灶户需要贩济,盐政官员可以一面题请,一面动支,大大节约了时间精力。最耐人寻味的是有些基层官员甚至可通过“以情动人”地据理力争,改变上级盐官对赈济事宜的决策。乾隆年间,两淮部分盐场湖水泛滥,河堤崩决,民灶大灾。草堰场大使郝月桂因请账未得,“乃面陈灾黎待娠情形,至为泣下,上官动容,因以人奏”。(19)

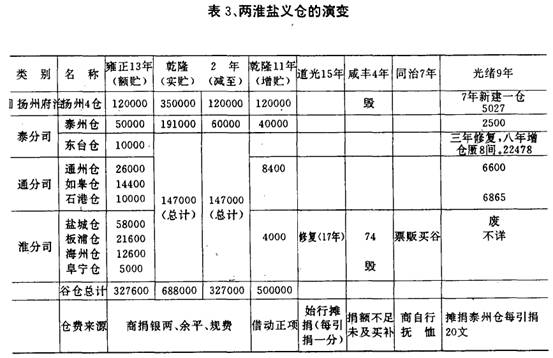

其次,商人在盐义仓政中地位突出。从盐义仓创建之初的经费来源,直到道光以后的仓政维持,在很大程度上都有赖于盐商的报效输纳或摊捐筹款,盐商的财力是仓储的经济基石。从二者兴衰相连的密切关系中,我们可以更深地体会到这一点。试看表三:(20)

可见,靠前朝积累的基础,盐义仓在嘉庆朝以前尚能免强维持,以道光十五年因商力疲惫,开始强迫性摊捐之后,盐义仓一跃不振。咸丰四年正值太平天国革命势气旺盛,清政府为筹措军需,不惜一切地四处动支粮晌,部分盐义仓亦未能幸免。随着清代后期盐商实力大势已去,除海州所属板浦一仓地处海边最为关键,道光十七年曾有过修复以外,其它仓一直任其发展,长期处于惯性运行的自然状态。

正因如此,政府给了商人以充分的信任,并在仓政管理中赋予他们一些特权。具体表现在:(一)商人具有参与政策的权利。雍正四年,两淮盐区刚刚确定建仓地址,便将商捐经费三十万两交由四位商人具体经办建仓事宜。而关于储谷还是储米的问题,由最高盐官巡盐御史噶尔泰“与办理之商斟酌商议”;(二)商人具有自主经营的权利:“管理之商人每年将出陈易新、平粜平籴之内或有赢余,即以增买米谷”;(三)商人具有自行恤灶的权利。灶丁是商人获利的源泉,“由于商业所建立的交换关系及其产生的需要,商业要依靠被它剥削的人。”(21)离开了灶丁,商人就不成其为商人。尤其在财政困窘的清朝后期,统治者正是最大限度地利用了商人这种唇亡齿寒的心态,以达到转移财政负担的目的。道光十五年海州分司劝商摊捐时,清廷曾提醒票商:“盐务储谷备荒专为灶户而设,商灶谊同一体,灶户晒塌之盐专备商人收买,则灶户岁遇歉收,商人岂能视同隔膜;即远方票贩携货而来,获利而返,所买无非灶户晒塌之盐,是票贩与灶户亦不能不谊关休戚。”到同治六年,仍由海州分司把摊捐政策又向前推进一步:“惟因救荒无善策,与其归于官,势必假手于人,不若归于商,尤得实惠于灶”。(22)将商人应捐仓谷每引一分不再征收,如遇灾歉由商人以所在各垣为单位按户散给,自行抚恤。而票赈以前每引一分的摊捐照旧征收,(23)积至成数再发交可靠票赈统一采买补仓。从这里进一步显示出政府对商人的信任、倚赖和利用,票赈的地位是不能与之相比的。

盐义仓由官督商管,其专项社会保障的性质赋予了它在强大中央集权的清代行政制度中较多的灵活性,仓谷由商人自筹、自管等种种因素又使商人的经办不同于常平仓政中下级官吏的经办性质,使盐义仓的恤灶与商人自身利益直接挂钩。综观各区盐义仓的管理和运行,我们可以认为它是能动、积极、有效的。仓谷处于经常性流动、更新之中,大量亏空、贪污舞弊之风不盛,对灾区各种程度的赈济、平粜、出借抚恤措施有条不紊。美国学者施坚稚说,对于赈济灾荒、善后救灾及其它福利事业等社会管理和社会控制活动,“官方政府能为它们承担责任的程度和范围是由行政密度所决定的。”(24)盐义仓管理中的高明之处,正在于对商人财力及势力的充分利用,从而使之汇成自己的力量,人为地增强了管理中的“行政密度”。

三、盐义仓在清代社会中的恤灶及民食意义

以米1石折135斤计算(25),盐义仓贩济大口每月给米1斗5升折20.25斤,小口每月给米7升5合折10.125斤。以现在度量衡标准粗额估计,这个定额虽不能使正常人温饱,却已达到了维持劳动力生存最低限度的赈济目的,而且这种按人头给以定数赈济的方式,也在一定程度上限制了赈济中由混乱造成的不均、冒领及仓员贪污等弊端,能切实使民沾惠。参看前面表l,据统计,从雍正八年至道光十一年,两淮盐义仓赈济、平粜、出借各项谷石共计为2728696石,兼赈银765177两(不包括房屋修葺等费)。其实由于资料所限,这些字并不能完全反映盐义仓的救灾情况。如仅乾隆七年淮扬一次水灾,大学士鄂尔泰、直隶总督高斌、户部侍郎周学健等即先后携款250万两前往办赈,(26)超过了两淮历代盐义仓谷价与兼赈银价的总和,这个现象与历史事实是否一致,令人怀疑。不过有关盐义仓的动用记录如同随机抽样,仍显示出了它在各个历史阶段发展的大致轮廓,证明它至少在盐区恤灶的各项措施之中,不失为成功、有效的一种。那么政府、商人不惜花费人力、物力专门恤灶,其意义何在呢?

我们以为主要在以下两个方面。

第一,为维护统治秩序的稳定,维护盐业生产的正常进行。对于统治者来说,象盐区、矿山之类的手工业聚集地,往往是人口、行业集中的地方,人们在生产活动中交往较多,更易于在环境所迫的情况下联合起来,对政府构成威胁,给社会秩序造成混乱。因此严密注意手工业基地的社会控制、社会保障就显得举足轻重;对商人来说,灶丁的存亡关系盐业生产能否继续,关系着切身利益的增减。不论灶丁还是商人,他们在生产中都“不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动,便不能进行生产。为了进行生产,人们便发生一定的联系和关系,只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的关系,才会有生产”。(27)灶丁是生产活动的主体,商人是交换活动的主体,二者的有机结合构成盐业生产的基本关系。但这种关系在力量显示上极不平衡:一方面是灶丁极度贫困,他们基本生活没有保障,生产条件恶劣,由此“煎盐之户多盲,以目烁于火也;晒盐之户多玻,以骨柔于碱也。”(28)贫、病加之频繁的自然灾荒、公私摊派,大部分灶民始终被限制在破产的边缘;另一方面,却是实力雄厚的盐商大贾不断涌现。仅在雍乾之际,“盐商资本超过千万者已不在少数”,(29)他们肆意挥霍,享尽了人间荣华。当这种难以弥合的天壤之别愈演愈烈时,灶户的生活劳动需要外界给予必要保障,政府、商人从表面上给予一定援助也有了可能,因而在清初一系列临时赈济活动之后,盐义仓作为一种制度固定下来。伴随着盐义仓的运行,灶丁从仓中得到生活救济,得以糊口并继续被剥削;政府维护了统治基础的稳定,取得了有效的社会控制;商人在获得经济利润的同时,利用捐输报效等机会使自己不断得到政府的奖励、提拔,从而在政治上取得了新的权力和地位。所以,对政府、商人而言,以小恩换取大利的这种所谓“善举”确实是“一举多得”。

第二,为禁止私盐、增加税课。私盐是清代所有盐区共同面临的一个严重问题,“私盐多则官盐滞,私盐少则官盐畅。”各种名目,各种途径的走私之盐屡禁难止,泛滥成灾,给官盐运销、盐业税课造成了挥之不去的祸患。私盐有场私、军私、官私、邻私、船私、商私、泉私等形式,它的产生有着复杂的原因,陈锋先生在《清代盐政与盐税》一书中已有较为详尽的分析。其中场私又称灶私,是产盐灶户们进行的走私活动,为各种赈私之源。场私主要在于清廷所定的食盐产价太低,.灶户仅靠出卖额定食盐还换不回工本钱,而盐商又不断转嫁清廷的各种正余课摊征加派,对灶户剥削太重,使其不堪承受,只能挺而走险,私硒私销; 与此同时,行销市场的有课之官盐价格比较高,又为私盐销路大开了方便之门。对此、清

廷亦有清醒的认识;“欲缉场私,必恤灶而严其禁,”“(雍正)五年,以淮商捐银建义仓积谷,谕更立数仓于近灶地,以备灶户缓急之需,此政之在于恤灶者…”。(30)显然,盐义仓的另一个重要使命就是通过“恤灶”而“禁私”。

另外需要注意的是,与清代常平仓、社仓、义仓不同,盐义仓的出借是“免息还仓”,即完全不以出借利息作为一种盈利手段。每当青黄不接、灶民乏食之时开仓出借口粮,秋成后照数归还,或者直接省去灶户买谷还仓的手续,“陆续扣回盐价”即可,由政府秋成买补再“源源接济”,使灶丁,“实得常沾利益”“专利耙晒,收盐充裕。民食、引响,两先缺误。”(31)清廷之用心良苦,可见一斑。其中的深意,即是寄希望于以保障民食为条件,从而减少灶民迫于生计地贩私活动。从实际数字上,我们无法计算盐义仓的及时娠济减少了多少贩私行为,清廷又相应地增加了多少税收。但从社会心理和理论分析上,我们认为这种措施是明智的。有关禁私的硬性法令,设施,有如治水中的“堵”,盐义仓的适当救济,则如治水中的“疏”,堵或许能暂时束水,疏才是治水之本。盐义仓的救济,在心理上缓和了灶户与商贾的紧张关系,在生活上缓解了灶户的燃眉之急,灶户在行动上也必然会有所反应。确切地说,清廷通过盐义仓对灶户进行的救济只是一种手段而非目的。

除恤灶之外.盐义仓还有着不甚为人注目的民食意义。此类记载在史籍中亦随处可见:雍正九年,江苏邳、宿等州被水,调盐义仓谷二十万石赈灾;(32)乾隆二年,因仓谷过多,而淮属挑浚运河筑琪,商贩隔绝,民食维艰,发盐义仓多余谷石平巢(33);乾隆十一年,因“本年仅有淮北三场被灾,所需赈谷无多。而江苏省民户有二十余州县,赈恤浩繁”,盐政吉庆“以盐属之积储就近通融接济,使灾黎得以早沾实惠”,并基于“盐义仓之设因为灶计而亦关民食”的宗旨,复又借动盐课正项银增买谷172400石(34);二十年冬盐政普福的上疏(35),也显示出对灶、民不分略域,一体抚恤的态度。更有甚者,在清代前期,盐义仓还曾致力过福利事业:“乾隆三年奏准,将义仓项下余息内拨银八千两,分给杭衙等府属盐典各商生息,为婴堂哺育等费”。(36)在清代中后期,它的赈济又延伸到属于盐区销售口岸的外省地区。嘉庆初年,川楚白莲教起义军与清军作战,战争波及五省,规模宏大,也造成大量新的难民。上游难民顺水而下,引起江南地区粮价增昂。汉口是淮盐倾销的一大枢纽,它的局势稳定与否,关系着整个两淮盐业,因而六年、七年,淮南商人洪藏远等先后主动借拨盐义仓谷二十万石无偿地赴汉口(37)、江西(38)设厂煮赈。这些活动的意义实际已超出狭隘的民食范围。由以上不同时期、不同情况下盐义仓的济民事例,可见盐义仓虽属盐产区专项社会保障性措施,当实力雄厚时,它的赈济却曾扩大到广大盐销区的民食,这在一定程度上既反映了食盐在产、运、销各个环节的联系,同时又是清廷基层控制的又一辅助性力量。

文献注释:

1、乾隆《钦定大清会典则例》卷40,《积贮·义仓积贮》

2、参见陈锋:《清代盐政与盐税》,中州古籍出版社1988年版,页17。

3、民国:《清盐法志》卷91,河东18,《杂记门一·仓储》。

4、运储仓只进行出借,且对象是坐商而非灶户。建仓之初,岁底汇入社仓案内报部,自乾隆五十七年即改为直接呈报河东道报部。

5、《嘉庆优两淮盐法志》卷41,《优恤二·恤灶·附盐义仓》

6、据嘉庆、光绪《两淮盐法志》、民国《清盐法志》、光绪《大清余典事例》、民国《山东通志》有关内容制成。按:河录称运阜仓,乾隆五十七年改归解州州判经管,嘉庆十~年,又改归库大使经管。这一变更与河东课归地丁改革有关;山东盐义仓时间《清史稿》卷121记为“乾隆9年”,误。

7、光绪《两淮盐法志》卷141.《优恤门·恤灶》。

8、参见民国《清盐法志》卷188,两浙29;卷212,福建23有关内容。

9、民国《清盐法志》卷251.四川8,《运销门•官运下》。

10、参见民国《富顺县志》卷二,《仓储》。

11、根据光绪《两淮盐法志》卷141.《优恤门·恤灶》制。按:有时贩、案兼施,贩济谷中含有平案谷;有时巢、借兼施,平集谷中含有出借谷。

12、嘉庆《两淮盐法志》卷41,《优恤二·恤灶·附盐义仓》。

13、民国《清盐法志》卷241、两广28,《杂记门二·善举》。

14、参见民国《清盐法志》卷91.河东l8,《杂记门一·仓储》。

15、民国《清盐法志》卷91,河东18,《杂记门一·仓储》。

16、光绪《大清会典事例》卷193,《户部·积储·义仓积储》。

17、民国《清盐法志》卷212,福建23,《杂记门一·善举》。

18、光绪《两淮盐法志》卷141,《优恤门·恤灶》。

19、光绪《两淮盐法志》卷137,《职官门·名宦传(上)》。

20、参见嘉庆、光绪《两淮盐法志》有关内容。按:据陈锋《清代盐政与盐税》页129一133.两淮从雍正元年至十二年曾大规模裁减盐区浮费陋规银1247380两,其中156580两转为国家收入.表中余平、规费应即是此项银两内动支。

21、(比)亨利·皮朗《中世纪欧洲经济社会史》,上海人民出版社1987年版,页25一26。

22、光绪《两淮盐法志》卷152,《杂记门·善举·盐义仓》。

23、按:道光年间两淮曾废引改票,至同治年间却仍行以“引”为单位的征收标准,可见这种改革是很不彻底的。

24、施坚雅:《中国城市与地方系统的等级》,载《国外中国学研究译丛》,青海人民出版社1986年版。

25、张家炎:《明清江汉平原农业经济发展的地区特征》中换算,文载《中国农史》92年第2期。

26、白新良;《乾隆传》辽宁教育出版社1990年版,页157。

27、马克思:《雇佣劳动与资本》,《马克思恩格斯选集》第1卷页362。

28、陈锋《清代盐政与盐税》,页19。

29、陈锋《清代盐政与盐税》,页223。

30、《清史稿》卷123,志98,《食货四》。

31、民国《清盐法志》卷241,两广28《杂记门二·善举》。

32、《雍正朱批谕旨》,《朱批高其淖奏折》雍正9年四月十五日。转引自林化《清代仓储概述》,载《清史研究通讯》1987年第3期。

33、嘉庆《两淮盐法志》卷41,《优恤二·恤灶·附盐义仓》。

34、光绪《两淮盐法志》卷152《杂记门·善举·盐义仓》。

35、光绪《两淮盐法志》卷141《优恤门·恤灶(上)》。

36、民国《清盐法志》卷188,两浙29,《杂记门三·善举》。

37、民国《清盐法志》卷154,两淮55《杂记门二·捐输·助赈》。

38、光绪《两淮盐法志》卷146《捐输门·助赈》。

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号