|

杨煜达

一、问题的提出

滇东北地区在清代设昭通、东川两府,即今天的昭通市、曲靖市的会泽县和昆明市的东川区(过去的东川市),北临金沙江和四川为邻,东接赤水河和贵州为界。总面积为30766平方公里。在明清时期,滇东北和云南其他地方相较,是较晚开发的地区,但在今天却是云南水土流失最严重、森林覆盖率最低的地区,也是全国泥石流、滑坡等灾害最严重的地区。据1990年森林资源二类调查统计,昭通地区的森林覆盖率仅为8.71%,回溯到1952年,昭通地区的森林覆盖率也不过12.8%(注:《昭通地区志》上卷《林业篇》,云南人民出版社1997年版,第476页。),云南其他地区当时却在50%左右(注:参看蓝勇《历史时期西南经济开发与生态变迁》之《中国西南历代森林覆盖率变迁表》,云南教育出版社1992年版,第64—65页。)。和滇东北地理条件大体相当,明清时开发较早的曲靖地区,1950年代初期的森林覆盖率也为41%(注:《曲靖地区志》(4)《林业》,云南人民出版社1998年版,第104页。)。据杨子生等人的研究,自1979年到1996年18年间,滇东北(含曲靖市的宣威县级市)年平均因水土流失、泥石流、山体滑坡和山洪暴发等自然灾害造成耕地损毁达4000公顷以上。(注:杨子生:《滇东北地区水土流失灾毁耕地调查及其长远控制规划》,《山地学报》第17卷增刊,1999年。)现已是云南水土流失最严重的地区,水土流失面积达60%以上,每年流失的土壤达9394万吨。(注:杨子生、谢应齐:《云南省水土流失直接经济损失的计算方法与特征》,《云南大学学报》第16卷增刊,1994年。)大量泥沙流入金沙江,成为长江江水含沙量的重要来源。可以说,滇东北的环境问题,不仅对滇东北的社会发展造成了极严重的影响,也对整个长江流域的生态环境和社会发展产生了严重的后果。

在清代雍正年间及乾隆初年,滇东北还是“危峦矗巘,重围叠拥,加以幽箐深林,蓊荟蔽塞”(注:雍正《东川府志》卷一《山川》。),“其地万峰壁立,林木阴森,以为蚕丛鱼凫境界,于兹犹见”(注:方桂:《环青楼记》,乾隆《东川府志》卷二○《艺文》。)。在雍正四年(公元1725年)以前,东川府(辖今天之昆明市东川区、昭通市巧家县和曲靖市会泽县)犹属四川,改流不久,“方隅广阔,地土肥饶。昔遭流寇之后,半未开辟”(注:鄂尔泰:《敬陈东川事宜疏》,《皇清奏议》卷二七,《续修四库全书》第473册,上海古籍出版社1997年版。)。而昭通府和镇雄州(今昭通市镇雄县)当时还是彝族土司统治的半农半牧的社会,从四川划入后,两地实行大规模的改土归流,人口大量死亡或逃离,社会经济受到严重的破坏。当时是“土旷人稀,林木丰茂,不乏泉流,雨水滋多”(注:民国《昭通县志》卷一《方舆志》。)。改土归流后,清王朝在滇东北地区推行了招民屯垦的政策,以求经济的重新开发。(注:参看周琼《改土归流后的昭通屯垦》,《民族研究》2001年第6期。)从雍正年间开始,滇东北的铜、银等矿产得到了大规模的开采,大量的毁林烧炭以供冶炼,一直到咸丰六年(公元1856年)因战乱的影响才停顿下来。到了这时,森林覆盖率大幅度下降,已经变成“民间爨薪,几同于桂”(注:光绪《东川府续志》卷三《轶事》。)。民国初年,巧家县60斤一斗的米价和70斤重的一担柴几乎相等。(注:据民国《巧家县志》卷七《商务》附表《巧家县历年各种物价表》。)

对这一地区环境变迁史的研究并不多。蓝勇在其专著《历史时期西南经济开发与生态变迁》中曾对清初滇东北的森林覆盖率作过估计,认为当时的森林覆盖率和汉晋时无甚差别,都是70%左右。(注:蓝勇:《历史时期西南经济开发与生态变迁》之《中国西南历代森林覆盖率变迁表》,云南教育出版社1992年版,第64—65页。)刘德隅也概略研究了云南森林的历史变迁。(注:刘德隅:《云南森林历史变迁初探》,《农业考古》1995年第3期。)杨伟兵在其博士论文中,以土地利用为中心,讨论了清代云贵高原的环境变迁,其中对川黔滇交界地区(昭通、东川、毕节)作为范例,进行了分析。(注:参看杨伟兵博士论文《云贵高原环境与社会变迁(1644—1911)——以土地利用为中心》,复旦大学历史地理研究中心,2002年。)这些研究都提及了矿业开发对环境造成的影响,但却未作具体的评估。

对清代云南矿业的研究却是成果累累,20世纪40年代严中平著《清代云南铜政考》,对清代云南铜业的政策、管理、铜产量、铜运等问题做了系统的考述,是有代表性的著作。(注:严中平:《清代云南铜政考》,中华书局1957年版。)后来诸家所作,大都以严书为基础展开。如张煜荣《清代前期云南矿冶业的兴衰》,在严书基础上,使用了一些新的材料,讨论了清代前期云南矿冶业发展和衰落。(注:张煜荣:《清代前期云南矿冶业的兴衰》,载《云南矿冶史论文集》,云南历史研究所1965年编印,第56—76页。)韦庆远等具体研究了清代前期全国矿业政策的演变过程。(注:韦庆远、鲁素:《清代前期矿业政策的演变》,《中国社会经济史研究》1983年第3、4期。)全汉N则从经济史的角度研究了清代云南铜矿业。(注:全汉N:《清代云南铜矿工业》,(香港)《中国文化研究所学报》第7卷第1期,1974年。)在20世纪50—60年代,有多项研究涉及清代云南矿业中的资本主义萌芽问题。(注:可参看《云南矿冶史论文集》,云南省历史研究所1965年编印。)近年来,潘向明就清代云南的矿业开发对边疆开发的作用也有论述。(注:潘向明:《清代云南的矿业开发》,载马汝珩、马大正主编《清代边疆开发研究》,中国社会科学出版社1990年,第333—363页。)上述成果主要集中在矿业史本身,有关矿业开发对环境的影响则无更具体的研究。

本文希望通过对清代1726年到1855年间滇东北地区铜业的发展和铜产量做一新的考校,在此基础上,具体评估铜业开发造成的森林破坏和水土流失等一系列的环境问题,以对这一时期滇东北地区的环境变迁有一较明确的认识。

二、清代铜业的发展与铜产量

清朝入关后,陆续荡平各地的反抗势力,云南相继为南明永历帝和吴三桂占据成为反清基地,战争连绵。康熙二十年(公元1681年),清军进滇,云南境内的战乱平息。一方面,清王朝在云南留驻了大批绿营兵,需要军饷开支;另一方面,国内市场需要大量的货币以为市场交换之媒介。清王朝规定银一两兑换铜钱1000文,但由于铜币缺乏,当时实际市场上仅能兑780—800文(注:《大清会典事例》卷二二○《钱法》。),有时甚至更低。铜币的缺乏严重影响了商品经济的发展,在这种情况下,云南丰富的铜矿资源得到了开发。

康熙二十一年,云贵总督蔡毓荣上了著名的“筹滇十议疏”,其中一疏《筹滇理财疏》提到了解决财政困难的办法,最主要的就是“广鼓铸”和“开矿藏”(注:蔡毓荣:《筹滇理财疏》,《皇朝经世文编》卷二六。)。广鼓铸就是多铸钱以收余息(即现代所谓的铸币税),开矿藏则一方面可以抽受矿税,另一方面可资以鼓铸。关于矿税,开始占产品的20%,后来逐步调低到10%,但加上所谓的归公、养廉、损耗等,一般占到15%左右,但各厂不一。这一税额,对于地方财政,是不可小觑的一笔收入。康熙四十五年,云南全省各种矿税收入总计达81428两,较康熙二十年时增加了20倍。(注:倪蜕:《滇云历年传》卷一一,云南大学出版社1992年版,第555页。)这其中主要是铜矿和银矿的税收。康熙四十四年,总督贝和诺提出了“放本收铜”政策,低价垄断了铜的收购,加上官吏的所谓“陋规”勒索,云南的矿业生产出现了停滞。(注:参见张煜荣《清代前期云南矿冶业的兴衰》、常玲《清代云南的“放本收铜”政策》,《思想战线》1988年第2期。)

当时全国除了云南享受矿业开发的特殊政策外,对矿业都还没有开禁,全国范围内的解禁,要到乾隆朝的初年。(注:参看韦庆远《关于清代前期矿业政策的一场大论战》,载《档房论史文编》,福建人民出版社1984年版,第70—148页。)这个时候滇东北还隶属四川,主要是乌蒙、镇雄等土司管辖,已经改土归流的东川,土目在当地也还有很大的势力,如雍正六年云贵广西总督鄂尔泰就奏称:“东川虽久改流,而六营长、九伙目,俱沿旧习,各踞一方。”(注:《清世宗实录》卷六九,中华书局1986年版。)在这样的情况下,虽然东川的汤丹等厂已经有所开采,但规模显然是不能和后来的开采相比,对环境也还没有产生显著的影响。

雍正四年、五年,原属四川的东川府和乌蒙、镇雄两地先后归属云南(注:参看倪蜕《滇云历年传》卷一二。),后二者改流设为昭通府和镇雄直隶州,不久镇雄又改散州,隶昭通。很快,这一地区就由于云南鼓励开矿的政策和改土归流扫清了障碍,矿业飞快的发展起来,带动了清代云南矿业走向了极盛期,成为清代云南、也是全国最主要的铜产区。

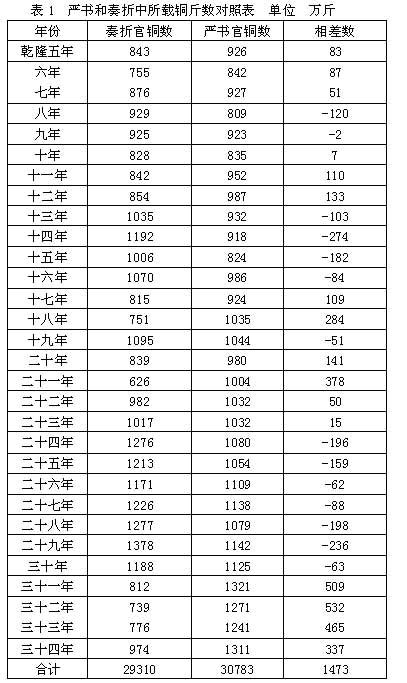

对这一时期云南铜业的产量,严中平先生做过认真的研究。他根据当时所收集到的史料,整理出历年供应京铜量、本省鼓铸自用量和历年外省采买量,以三者之和为官府收铜的数量,列出了乾隆五年(公元1740年)到嘉庆十六年(公元1811年)71年间的云南历年官铜数目。(注:参见严中平《清代云南铜政考》第二表《云南全省铜产销量估计表》,中华书局1957年版,第81—84页。)值得注意的是,韦庆远在研究清代的商办矿业时,对清宫档案进行了认真的查寻,找到了一份乾隆三十五年云南官员的奏折,详细开列了自乾隆元年到三十四年历年的办获铜斤数。韦认为较可信。(注:韦庆远:《清代前期的商办矿业及其资本主义萌芽》,载《档房论史文编》,第150—261页。)现在我们将之来对严的研究进行核校。从表1可以看出,严计算的数字和奏折中的办获铜斤数比较,年度间的差异较大,有的年份甚至差到了500多万斤,这主要是因为,一方面收铜量的起伏要大于采买量的起伏,另一方面采买的高峰常常出现在收铜高峰期之后。但从三十年来看,严的数字较奏折所载数仅多1473万斤,按奏折数三十年间平均每年收铜977万斤,按严书所估每年收铜为1026万斤,平均每年相差不足50万斤,比例在5%左右。特别是乾隆五年到乾隆二十年15年间,较为稳定,严数较奏折数比官铜数仅多48万斤,平均每年误差不过3万斤。差别较大的,主要是乾隆三十一年到乾隆三十四年间,因清王朝和缅甸雍籍牙王朝发生大规模的军事冲突而使铜产量下滑,而这几年却是各省采买的高峰期。仅这4年间采买数就比官铜数多1843万斤。如果将这个因素考虑进去的话,严的估算数虽然总的来说由于官铜收购的困难和全国铸币用铜的旺盛需求之间的矛盾会偏高一些,但从长远来看,误差远会比这三十年比较的结果小,可能只会偏高1%—2%左右。因此可以说,严著对云南官铜的估计数,误差不大,基本可信。

说明:奏折原藏第一历史档案馆,《军机处录副奏折》乾隆三十五年月折包中,见中国人民大学清史所编《清代的矿业》,中华书局1983年版,第150—152页。严书数字引自原书表二。在制表过程中,对所引数据进行了四舍五入,保留到万斤。斤皆是清时官衡,未折算。

但是,严著据此数字来对清代云南的铜产量做的估算却值得商榷。严认为,云南全省的铜矿产量,应是上述所收官铜数(含抽收矿税和收买余铜,以供京局、省局和外省采买),“还应加入私卖和准予自卖的那一部分”,严将这一部分估计为10%(注:参看严中平《清代云南铜政考》,第22页。)。这样,严估计的历年云南铜产量,即前述历年的官铜数除于90%。这一结论从严书出后,包括张煜荣、韦庆远在内,都基本采用了严的说法,无人对之提出质疑。应该说,严以官铜量来估算全部铜产量的思路是正确的,但是,十分之一的铜作为通商铜是从乾隆三十八年开始的政策,然私铜问题从有官买政策以来就一直存在,也并不因通商铜的存在而消失,严仅将通商和私铜估计为10%来说,大大偏低了。我认为这个估计是有问题的。

如果我们换一种方法,从铜业生产的成本入手,去讨论通商铜和私铜至少应占的份额,对解决这个问题更为有效。

关系到矿民(投资者)收益的生产成本,主要是几个大的方面:劳动力成本A;税率B;矿的品位C;采炼中的消耗D。这样我们可以得出一个简单的函数关系:

生产成本 H=B(A+D)/C

劳动力成本又分两部分,一部分是劳动力工资A1,这一部分较复杂,各时期又有不同。我们姑按所谓的“亲身兄弟”“时常并无身工,得矿共分余利”(注:吴其F:《滇南矿厂图略》卷上,《续修四库全书》史部第880册。)的所得来算。这一部分一般是“至得矿时,与硐主四六分财”(注:吴大勋:《滇南闻见录》“打厂”条,《云南史料丛刊》第12卷,云南大学出版社2001年版。)。即得到劳动产品的40%。劳动力所消耗的食物A2,其中米“日以一仓升计”(注:吴其F:《滇南矿厂图略》卷上。)。

税率开始是20%,在乾隆初年降为10%。但另有归公铜、养廉铜、耗铜、损铜等杂色。以最大的厂汤丹为例,“每百年抽课十斤,归公铜三斤,养廉铜一斤,耗铜一斤”,此外捐铜三百五十斤抽一斤(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•矿产》。),合计税率接近15.3%。虽然各厂税率略有不同,但我们以B为15.3%,不会出入太多。

矿的品位有高下,这是一个复杂的变数。有高者达20%—30%,如宁州狮子山一厂,初开时“存硔一百七十五万斤,约可煎铜四十余万斤”(注:云南巡抚李湖乾隆三十八年十二月初二日奏,载《宫中档乾隆朝奏折》第34辑,台北故宫博物院出版。)。品位高达25%左右。低者不到4%—5%。如者囊、竜岜厂员屠述濂就说:“盖炭十倍于铜,而矿又十倍于炭也。”(注:《铜政全书•咨询各厂对》,载吴其F《滇南矿厂图略》卷上,《续修四库全书》史部第880册。)这样看来,含量只有1%。因为这是正式公文,即使有夸张修饰的成分,也不能偏差太多。普通的是“约计万斤之矿,用炭八九千斤,不过得铜五六百斤”(注:倪慎枢:《采铜炼铜记》,载道光《云南通志》卷七四《食货志•矿产》。)。在这里高低平扯,依照严中平估计,以10%计算。

开矿所耗之物,主要有炭,用以炼矿为铜。油,供硐中照明之用。镶木,即硐中用以支撑的木料。铁,开矿用的工具。盐,用以和泥搪炉。树根,用于煅矿。(注:俱见吴其F《滇南矿厂图略》卷上,“用”条,《续修四库全书》史部第880册。)另有柴薪,除日用外,开矿时亦需用。在这些消耗中,最主要的是炭的消耗,每炼铜百斤,依矿石的品位高低和提炼的难易程度,需炭数百斤至千五六百斤不等,现在折中以1000斤计算。东川的炭价,在乾隆初年,每百斤炭价,在炭山上已是160文,驮到矿山的运费另计。后又加价20文。(注:廖瑛:《为公平酌分炭斤山价运脚一体永远遵办事》,载乾隆《东川府志》卷二○《艺文》。)按乾隆前期云南钱银比价,大致在一千一百五六十文左右。(注:吴大勋:《滇南闻见录》“钱价”条,《云南史料丛刊》第12卷。按:吴书所记钱价,我曾和档案中多项记载相校,是较准确的。)即以东川产铜铸钱较多钱价稍低计,1200文1两,每百斤炭价在炭山已是1钱3到1钱5左右了。而驮脚,我们参考官铜运价,每站每百斤在1钱到1钱2分之间,各厂不一。(注:可参阅《铜政便览》,《续修四库全书》史部第880册。)则炭的运价约为每站每百斤1钱。运距以一站至两站计,则铜山炭价约在2钱5分至3钱5分之间,我们以3钱来算。同时期云南其他地区的铜厂应较滇东北地区的炭价为低。在乾隆二十一年总督爱必达奏称“炭每千斤价至七八两”(注:乾隆二十一年四月二十日署云贵总督爱必达奏,载《宫中档乾隆朝奏折》第14辑。),大概不是常例,可能专指运距较远的松炭的价格。到乾隆后期,由于柴山更远,炭价更有所上升,如当时楚雄香树坡厂的炭价“每百斤二钱六七分及三钱不等”(注:《铜政全书•咨询各厂对》,载吴其F《滇南矿厂图略》卷上。)。滇东北东川等地大厂密集,开采时间也长,炭山更远,价当更高。油也是一个重要的因素,“约当米价之半”(注:吴大勋:《滇南闻见录》“打厂”条,《云南史料丛刊》第12卷。)。其余姑略。

由于乾隆三十八年(公元1773年)实行了一分通商的政策,且此年以后厂欠愈多。我们即以此年断限,分两段进行估算。

第一个时期,铜价以六两计算。但实际汤丹厂的铜成色最足,价亦最高,也是到乾隆二十一年才加到六两的。在乾隆十九年以前,汤丹厂官价不过五两一钱五分二毫三丝。其余各厂四五两至六两不等。(注:关于铜价,可径参考严中平《清代云南铜政考》之第四章第三节《铜价与厂欠》,第36—44页。)

厂民每生产百斤铜:上缴15.3%的税后,剩余84.7斤。按每百斤6两收购价,共收入5.082两银。

支出:40%归管理、镶头和砂丁。这一笔开支为2.0328两。

炭价:1000斤×0.003两=3两

支出仅两项就达5.0328两。

粮食和油等项概不在内,而这两项却是除炭费之外最大的开支。约计每人每月需折米为仓斗四斗半。由于我们没有当时劳动生产率的具体数字,故很难将之摊到每百斤铜上。但从“每一坑夫之采矿量,每日平均计之,由二十至三十斤,五十斤以上者甚少。合坑夫六人为一组,每组合日采二百斤之矿石”的记载来看(注:《新纂云南通志》卷一四六《矿业考•铜政》。),当时采矿的生产水平并不高,需用的劳动力较多,摊到每百斤铜上油米应在一两以上。即以一两计,每百斤的支出也达到了6.0328两。还有木材、柴薪、盐、铁等支出,我们可以说,每百斤的铜成本应在六两以上,这和云南巡抚爱必达在乾隆十九年所估计的每百斤需银六两的数目也基本吻合(注:王太岳:《论铜政利病状》,载吴其F《滇南矿厂图略》卷上。)。

这是乾隆三十八年前的情况。三十八年以后,规定矿民可以有10%的铜自由出售,并且铜价也在不断提高。至道光时,汤丹厂的铜价已提到了每百斤7.452两(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•矿产》。),但是,就是这样,随着炭价的增加,铜矿开采的困难程度增加,成本的提高速率还是要快于铜价的增加。到乾隆四十年,官价和成本价之间,“计之百斤之铜,实少一两六钱”(注:裴宗锡:《筹滇省铜政疏》,《皇清奏议》卷六一,《续修四库全书》史部第473册。)。就是说,矛盾不仅未能缓和,还更加突出了。

这就给我们提出了一个很大的问题,就是每采炼一百斤铜,矿民要亏损一两多银子,每年千万斤以上的官铜收购量,矿民要亏损十多万两,这还不包括官吏的陋规和克扣中饱。这是一个平均数,总有一些矿民因采到高品位、易炼制的矿而发财,但这即意味着更多的矿民亏损,就是有官府预支铜本,也很少人愿意来冒险。如此就连简单再生产的条件也不具备了。而这和清代云南铜业一百多年间持续的高产情况显然不符。

其实清代云南铜矿业能维持长时间的高产,对投资开发的矿民至少在平均水平上来说是不亏损的。那么不足的部分从何而来?就是私铜。私铜之市场价格,远高于官铜。由于资料的缺失,我们不能对私铜的价格有一个全面的认识。但从一些资料上还是可以看出基本的情况。据乾隆元年云南巡抚张允随题报各官铜店的销售情况,除拨运省局和广西局备铸钱的以百斤九两二钱计价外,其余价多是百斤十一两至十三两间。如“内除升道黄士杰任(内)永宁店卖过铜五十五万四千四百斤,每百斤价银十三两,共收银七万二千七十二两”。“署迤东道王廷琬任内东川店卖过铜一百四十四万一千六百八十六斤十五两,每百斤价银十一两,共收价银一十五万八千五百八十五两五钱六分零。”(注:乾隆元年六月二十八日云南巡抚张允随题,户科题本,载中国人民大学清史所编《清代的矿业》,中华书局1983年版,第130—134页。)这是在日本铜的采买尚未停止、滇铜京运还不多的时候的铜价,这份铜价一定程度上反映了当时市场铜价即私铜价。到乾隆三十三年据总督阿里衮、巡抚明德奏:“采获铜斤交官,每百斤领价银五六两不等,私卖则得银十一二两。”(注:乾隆三十三年八月二十二日阿里衮、明德奏,载中国人民大学清史所编《清代的矿业》,第146页。)可以这样认为,云南私铜的价格每百斤在十一两左右,其随着供求的变化而变化,但大抵不低于此价。这和丁文江的调查基本一致。(注:丁文江:《东川铜矿》,载《游记二种》,辽宁教育出版社1998年版,第126页。)彭雨新认为:“当时滇铜的市价约为每百斤十四两。”(注:彭雨新:《清代前期云南铜矿业及其生产性质的探索》,《武汉大学学报》1984年第5期。)可能所指是运出云南后的价格。

官价只及私价一半,官府因之榨取厂民“余息”,私铜就必然会存在(注:参看韦庆远《清代前期的商办矿业及其资本主义萌芽》,《档房论史文编》。)。私铜的存在是伴随着官铜相始终的。云南巡抚裴宗锡说:“考厥由来,工价不敷,非自今始。由于官买之初,定价较他省本为最轻,而厂民不以为累者,当年大小各厂岁办铜不过八九十万斤,后数年亦不过三四百万斤,比于今日十才二三。发官既少,私卖必多,厂民利有私铜,不计官价。”(注:裴宗锡:《筹滇省铜政疏》,《皇清奏议》卷六一,《续修四库全书》史部第473册。)云南布政使王太岳也说:“名为归官,而厂民私以为利者犹且十常八九,官价之多寡固不论也。”(注:王太岳:《论铜政利病状》,载吴其F《滇南矿厂图略》卷上。)说放本收铜的初期十有八九是私铜,未免过当,但有相当一部分是私铜,却是必然的,这种情况自然也不可能随着官铜定额的增加而消失。

私铜的来源大致不外是两种,一是“小厂之收买,涣散莫纪也……每以一炉之铜,纳官二三十斤,酬客长炉头几斤,余则听其怀携,远卖他方”(注:王太岳:《论铜政利病状》。)从表2可以看出,在34个铜厂中,定额在十万斤以上的仅有8个,其他26个都是小厂,有的年额不过2400斤。年产量这么低而能长期保持生产,自然是有大量的铜被私卖。另一种则是大厂之厂员、厂民相互默契私卖以牟利。针对管厂之员依势强占民开旺硐,裴宗锡就说:“若厂员自行占据,则私卖渔利,竟得肆其侵贪,何所顾忌。”(注:孙士毅:《陈滇铜事宜疏》,《皇清奏议》卷六二,《续修四库全书》史部第473册。)就是对一般的厂民,也有种种陋规,而厂员勒索后,又需向上级层层孝敬。乾隆三十七年所立的碑文说:“衙门使费,俱有陋规,厂员领银,亦多克扣。”(注:《禁革铜厂陋规碑》,乾隆三十七年立,载嘉庆《永善县志》卷下。)一些有大厂的州县,号称“岁入陋规多至二三十万者,有‘金蒙自’、‘银会泽’之称,汉人不得署”(注:贺宗章:《幻影谈》,《杂记》第七,《云南史料丛刊》第12卷,云南大学出版社2001年版。)。如据民国初年丁文江在东川的调查:“当日官价虽为六两四钱,炉户实收不过五两二钱八分三厘,故有‘五二八三’之通称。”(注:丁文江:《东川铜矿》,载《游记二种》,第125页。)而实际上,官价六两四钱,每百斤铜扣除抽课、养廉等铜外,厂民应得五两四钱八厘左右,中间的差价一钱二分五厘,就是陋规。这当然只是陋规的一种,所有这些陋规,都是羊毛出在羊身上,最后要摊在厂民身上的。因此,厂民就不得不私卖以求生存,厂员则以私卖牟私利。

这种情况朝廷也有所闻,故乾隆四十五年有上谕垂询:“滇省铜斤,官价轻而私价重,小民趋利,往往有偷漏走私……不若令将官运之铜全数交完后,听其将所剩铜斤,尽数交易,不必拘定一成。”(注:福康安:《尚书额附公福手札》(手抄本),载中国人民大学清史所编《清代的矿业》,第60页。)后《新纂云南通志》说:“通商铜规定一成,即十斤。有时额外多办,准加为二成、三成者。”(注:民国《新纂云南通志》卷一四六《矿业考二•铜政》。)就是说,私铜逐步在取得合法的地位。

从这些情况来看,通商铜和私铜的比例远不是严中平估计的十分之一,而是更多。个人估计私铜和通商铜在全部铜产量中,应不低于25%。我们可以做一个简单的计算:

厂民每百斤铜的成本据前述为6两,官价亦为6两。如有25%的铜为私铜,则矿民收入为:

私铜0.25×11=2.75两

官铜0.75×5.082=3.8115两

二者之和为6.56115两,稍大于前述爱必达所说的每百斤六两的成本。就是说,只有如此,才能使官有陋规分润,厂民也资以生存,铜业的再生产能够维持,而云南的铜矿业也才能有长达百年的繁盛期。

这并不是说每年都是这样,由于厂员有考成的关系,故官铜收购较少的年份,可能私铜比例较低,官铜收购较多的年份,则私铜比例会更高。据严中平书中第二表《云南全省铜产销量估计表》所测算的数字累计(注:严中平:《清代云南铜政考》,第81—84页。),从乾隆五年到嘉庆十六年72年间,官铜总数为73033万斤,平均每年1014万斤。前面我们以严书的计算和乾隆五年至三十四年的档案数对校,严书的估计数稍高于档案数1%—2%,因此在这里校定为实收官铜72000万斤,平均每年收官铜1000万斤,平均年总产量为1333万斤,约8000吨。这就是滇铜极盛期的平均年产量,而一些高产年份的年产量,应该突破10000吨。

三、清中叶滇东北地区铜产量的变化

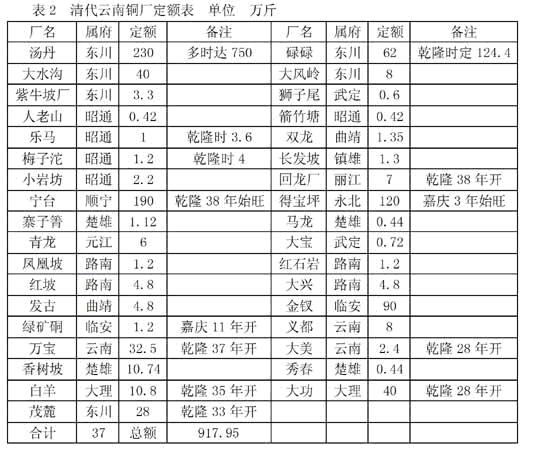

就滇东北地区的铜产量来说,在全省铜产中的地位也是有所变化的。表2“清代云南铜厂定额表”是以道光《云南通志》中《食货志》里嘉庆七年各厂的数字为基准制作的。从表中可以看出,当时在生产的37处矿厂,年官铜定额共为917.95万斤。应该指出的是,这是阴历的平年数,即是按一年354天来算的,闰年需按比例增加。如果按公历年365天来算,合946.47万斤。这一数字和前引乾隆三十五年的奏折平均数和严中平书中的平均数相近,这一定额到该志成稿的道光十五年(公元1835年)除个别铜厂定额数目有所变化外,总数并没有变。如嘉庆三年,以得宝坪厂兴旺,即将宁台厂额减去一百万斤。(注:云南巡抚江兰嘉庆三年六月二十一日奏,军机处录副奏折,见中国人民大学清史所编《清代的矿业》,第168页。)总额亦大体不变,即是一例。因此,这一数目基本可作为清代自乾隆初期以来到咸丰初年的官铜定额。而各厂定额在总定额中的比例可以看作各厂产量在总产量中的比例。

在乾隆三十八年顺宁府的宁台厂兴旺以前,全省主要的铜厂除蒙自的金钗厂外,大铜厂如汤丹、碌碌、大水沟等都集中在滇东北地区特别是东川府,当时铜产量的绝大部分来自滇东北地区。如汤丹厂“雍正十一、二、三年,岁获铜二、三、四百万斤,乾隆元年至五年,岁获铜五六百万至七百五十余万斤,称极盛……四十三年,定年额三百一十六万斤,专供京局”(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。)。碌碌厂“岁获铜数十万至一二百万斤不等,乾隆四十三年,定年额铜一百二十四万斤”(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。)。大水沟厂,“年获铜一百三四十万至数十万。四十三年,定年额铜五十一万斤”(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。)。茂麓厂“乾隆三十三年开采,岁获铜多寡不等,四十三年,定年额铜二十八万斤”(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。)。大风岭厂“乾隆十五年开采,每年获铜数十万斤或数万斤不等。四十二年,定年额铜八万斤”(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。)。乾隆三十八年后,顺宁府宁台厂大旺,逐渐成为滇铜的一大支柱。但是,滇东北地区仍然是全省铜的最主要的产地。至嘉庆七年以后,滇东北地区的铜产量由于长期开采,“硐老山空,柴山日远”,地位才有所下降。

这样,我们可以根据现有资料对滇东北地区的铜产量做一分期。在雍正四年(公元1726年)到雍正十三年,是滇东北铜矿的发展期。在此以前,云南全省的官铜每年不过120余万斤(注:可参见《雍正朝朱批汉文奏折汇编》第4册第366页,雍正三年正月二十六日云贵总督高其倬奏。江苏古籍出版社1986年版。)。从雍正五年开始,官铜收购迅速增加到400万斤左右,年产量应在500—550万斤左右,这主要是滇东北几个大厂开发的结果(注:在《雍正朝朱批汉文奏折汇编》中找到了以下诸年的官铜数:雍正五年401万斤(第12册第516页),六年270余万斤(第17册第161页),七年400万斤(第17册第161页),十年320余万斤(第23册第647页),十一年360余万斤(第26册第373页),十二年485万斤(第28册第485页)。)。几个大厂合计平均每年产量应在350万斤以上。这一时期总产量约为2100吨。

从乾隆初年有较明确的数字,到乾隆三十八年(公元1773年)间,为滇东北铜矿的极盛期,所获之铜应占滇铜产量的80%以上,一些年份甚至在90%以上。如乾隆元年至五年,仅汤丹一厂,年收官铜就在五六百万斤至七百五十余万斤。考察这几个年份的官铜数:“乾隆元年办铜七百五十余万斤;乾隆二年办铜一千零八万九千一百余斤;乾隆三年办铜一千四十五万七千九百余斤;乾隆四年办铜九百四十二万五百余斤;乾隆五年办铜八百四十三万四千六百余斤。”(注:《军机处录副奏折》,见中国人民大学清史所编《清代的矿业》,第150页。)汤丹一厂的官铜数即占到70%—80%左右,加上碌碌、大水沟等厂的产量,这几年滇东北地区的铜产量应占全省产量的90%以上。滇东北以外的大厂,当时只有蒙自的金钗厂一处,并且成色较低,“年获铜一、二十万至一百六十万不等”(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。)。数量起伏不定。其余各厂率多规模较小。因此在这一时期,滇东北地区产铜占全省总产量的80%,即平均每年产铜在1067万斤,合6400吨。这一时期约共生产铜243200吨。

注:本表据道光《云南通志》卷七四—卷七五《食货志》“铜厂”制成。按:各厂定额俱照嘉庆七年定之平年数,闰年按比例增加,各子厂产量计入总厂,不另列。

从乾隆三十八年以后,宁台厂大旺,表2所列的很多厂都是这个时期内开的。从前引王昶《铜政全书》乾隆四十三年滇东北各大厂的官铜数字来看,汤丹、碌碌、大水沟、茂麓、大风岭诸大厂每年应纳官铜数为527万斤,加上紫牛坡(33000斤)、乐马(36000斤)、人老山(4200斤)、箭竹塘(4200斤)、金沙梅子沱(40000斤)、长发坡(13000斤)、小岩坊厂(22000斤)(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。诸厂数以乾隆四十三年平年为准,故与表2有所出入。)等小厂共152400斤,总计为542.24万斤,犹占官铜定额总数的59.07%。要说明的是,其中有的子厂并不在滇东北的范围内,且兴废无常,难以统计。故在没有新的更可靠的数据以前,我们可以认为,滇东北地区在乾隆三十九年到嘉庆六年期间,产铜量占全省总量的59.07%,即每年平均产铜787.4万斤,约合今4724吨。这一时期约共生产铜132300吨。

从嘉庆七年(公元1802年)到咸丰五年(公元1855年),我们可以以表2所列嘉庆七年的数字为准。嘉庆七年滇东北两府的铜厂定额为377.84万斤,占全省定额的41.16%。考虑到这一时期矿业发展停滞,但从办获官铜数看并无明显萎缩,故这一时期全省年均铜产量以乾隆元年到嘉庆十六年的平均数的95%来算,即每年全省总产量在1267万斤,滇东北地区的平均年产量在521.2万斤,约合3127吨。这一时期约共生产铜168900吨。这是最后一个时期。其后云南回民起义,战乱长达18年,矿业停顿,战后始终没有得到很好的恢复重建。

从上述的分析可以看出,从1726年到1855年130年间,滇东北地区的铜业生产一直是云南铜业最发达的地区,保持了很高的水平。在这130年中,滇东北地区共生产铜565400吨左右。

四、矿业开发对环境的影响

在短短的130年时间里,滇东北地区用传统的方法开采和冶炼了如此之多的铜,达到了中国传统社会矿业生产的顶峰。而这种传统矿业的生产开发对滇东北地区的环境造成了深远的影响。我们可以先从铜矿生产本身的各个环节来探讨这种生产对环境的影响。

首先是找矿。“山有磁石,下有铜……矿藏于内,苗见于外”(注:吴其F:《滇南矿厂图略》卷上。),“谛观山崖石间,有碧色如缕,或如带,即知其为矿苗。亦有涧啮山坼,矿砂偶露者”(注:倪慎枢:《采铜炼铜记》,载道光《云南通志》。)。在植被覆盖良好的地区,要找到矿苗很困难,因此,在找到矿苗试开采以后,所谓“此名一传,挟资与份者纷至沓来”(注:倪蜕:《复当事论厂务疏》,载师范《滇系》二之一《职官》。)。进一步的勘查,必然要对矿山植被进行清除,以进一步寻找矿苗,扩大矿区。所以,“有矿之山,概无草木”(注:倪蜕:《复当事论厂务疏》。)草木自然是有的,不过已为找矿之人早早清除了。滇东北地区铜矿在册的虽然并不多,看起来很集中,实际各厂都另有子厂,分布不一。就是年额铜仅为4200斤的人老山厂,也有子厂“邱家湾、临江溪两处……归并汇报”(注:道光《云南通志》卷七四《食货志•铜厂》,引王昶《铜政全书》。)。除了官府有记录的矿厂、子厂外,还有大量的私设小厂。乾隆时人吴大勋说,“东川一郡,产铜甚广,不独诸大厂也。一切山箐之间,随处开挖,可以获铜,故东、昭、曲靖之间为私铸之薮”(注:吴大勋:《滇南闻见录》卷下“钱价”条,《云南史料丛刊》第12卷。)。据现在的《巧家县志》调查,“今境内的炉房、丰乐厂、鲁德、草皮地等地,都曾有人采矿,办厂炼铜,兴旺过一段时间”(注:《巧家县志》,云南人民出版社1997年版,第223页。)。又据民国《巧家县志》,巧家当时有案可查曾开之矿有十六处,大多没有规模开采过,其集中的一、二、三区已完全没有原生植被了。而还有原始森林的七区则仅有一处铁矿,还是民国年间才小量试采的。(注:参看民国《巧家县志》卷六《农政》;卷七《物产》。)这些小矿、私矿,大多是“草皮矿”,不耐久采,但这种找矿对植被的破坏却很严重。杨伟兵认为:“真正给矿区生态带来不可逆转性的破坏,主要是开矿本身:历史上云贵高原的矿产多为‘草皮矿’,原生植被以草灌居多,而且土层较薄,一经破坏便会使山石大量裸露,矿石污染和水土流失都比较严重。”(注:杨伟兵博士论文《云贵高原环境与社会变迁(1644—1911)——以土地利用为中心》,第66页。)实际上,矿山植被被“剃头”,并未能等到大规模的开采,乃是在初发现矿苗后的大规模找矿活动中就完成了,所以时人才有“有矿之山,概无草木”的概念,并非是露天开采所致。

在矿业生产的各个环节里,都需要大量的木材、炭和木柴。在开采过程中,要用木材来支撑坑道。这在矿山上称为镶木:“土山窝路,资以撑柱。上头下脚,横长二、三尺,左右二柱,高不过五尺,大必过心二寸。外用木四根,谓之一架。隔尺以外曰走马镶,隔尺以内曰雨步镶”(注:吴其F:《滇南矿厂图略》卷上。)。硐中“浅者以丈计,深者以里计,上下曲折,靡有定址”(注:倪慎枢:《采铜炼铜记》,载道光《云南通志》卷七四《食货志•矿产》。)。甚至有深至二三十里的。一厂之硐,“多者四五十,少者二三十,计其数曰口”。又硐内“分路攻采,谓之尖子,计其数曰把,有多至数十把者”(注:王崧:《矿产采炼篇》,载吴其F《滇南矿厂图略》卷上。)。这样的大规模开采,无疑要耗费大量的木材。

不仅如此,由于当时技术条件的落后,在采矿中碰到坚硬的岩石时,只有使用火烧再泼水冷却的传统办法来处理。“石坚谓之硖硬,以火烧硖谓之放爆火”(注:王崧:《矿产采炼篇》。)。在冶炼时,还要使用树根,厂名疙瘩,“铜厂锻矿,窑内炭只引火,重在柴枝树根,取其烟气熏蒸,不在火力。若积久枯干即无用”(注:吴其F:《滇南矿厂图略》卷上。)。这些都需要使用薪柴。特别是后者用树根煅矿,需砍其树而掘其根、将山地的土层翻动,对水土流失影响更大。

在铜矿的采炼中,对环境影响最大的,是在冶炼铜的过程中需要大量的炭。这个问题实际已引起了人们的关注。中国科学院成都山地灾害与环境研究所在长期对东川泥石流的观测研究中就注意到了矿业开发对当地森林的破坏,并根据《东川府志》的有关记载做出了相应的估计:“每炼铜100斤,需木炭1000斤,至清乾隆年间炼铜最盛时,年产铜量达1600万斤,烧100斤炭需10000斤柴(按:原文如此,疑100斤炭为1000斤之误),据此估算每年需砍伐约10平方公里森林。”(注:中国科学院成都山地灾害与环境研究所:《中国泥石流》,商务印书馆2000年版,第11页。)现在的《东川市志》也认为:“清乾隆年间,伐薪烧炭,年毁林地约10平方公里。”(注:《东川市志》,云南人民出版社1995年版,第266页。)

上述的估计注意到了炼铜用炭对东川森林的破坏,但实际情况要比之复杂得多。对这个问题进行具体的研究,就涉及到了几个问题:薪炭转化率、当时每公顷的活立木蓄积量、烧炭对树种的选择性、铜炭比以及人们的利用方式。

薪炭转化率并不像前引的“1000斤炭需10000斤木柴”,即转化率为10%。根据《中国农业百科全书•森林工业卷》的记载,白桦树干馏为木炭的转化率为31.8%,山毛榉为34.97%,松树为37.83%。(注:《中国农业大百科全书•森林工业卷》“木材干馏”条,农业出版社1993年版,第172页。)我们可以大概估计平均的薪炭比约为33%,即烧100斤炭需300斤木柴。

每公顷的活立木蓄积量,按滇东北地区的原始森林植被,根据海拔高度的不同,主要应以中山夏暖湿润常绿阔叶林、高原山地湿润常绿阔叶林、常绿与落叶混交林和亚高山暗针叶林为主,云南松等松树品种的原始分布并不多。(注:参见云南研究地理所主编《云南地理》第四章之“主要植被类型及其地理分布”,云南教育出版社1990年版,第48—55页;《昭通地区志》之《林业篇》,云南人民出版社1997年版,第495—496页。)由于现在滇东北地区缺少合适的大面积原生植被估算,特选择和其毗邻的金沙江中游林区进行估算。该林区地跨川滇两省,森林面积约140万公顷,主要是原始林,“林龄以成过熟林为主,占有林地蓄积的91%”,“森林蓄积量约1.3亿立方米”(注:林业部调查规划院主编《中国山地森林》,“金沙江中游林区”,中国林业出版社1987年版,第305页。)。应该说,基本接近清代中期滇东北的植被状况。故以此为标准,估算滇东北地区当时的原生林地每公顷森林蓄积量为93立方米。

烧炭对树种的选择性,当时有记载:“炉中唯可用炭,松炭、杂木炭取其猛而烈也,栗炭取其匀而足也,亦有因其价之昂廉不同而酌用者,此则人力之区画计较也。唯煎揭蟹壳,必用松炭。”(注:倪慎枢:《采铜炼铜记》,载道光《云南通志》。)滇东北各厂由于以办京铜为主,主要是煎炼成色高的蟹壳铜。但煎炼蟹壳铜,是在已炼成紫板铜或黑铜之后再下专门的蟹壳炉煎炼,用炭在全过程中比例大概不会超过20%,大量的炭还是杂木炭。但是,并不是森林中所有的树都能烧炭供冶炼,并且,由于当时原生林中,基本上是过熟林,大木多,大木在蓄积量中的比例又特别大,而在当时的技术条件下,将大木放倒后,很难将其主干部分解小,入炭窖煅烧。因此,对当时的原生林木的利用率,我认为只可能在30%左右,原生林中大量的大树被砍倒后,其主干部分就只能在山上任其腐烂而无法利用。而对次生林和人工林,虽然蓄积量远不如原生林,但其利用率却会高得多。

铜炭比的问题,我们在前面讨论采炼铜的成本时即已计算过。即100斤铜约需1000斤炭。矿石的含铜量高低和炭的消耗量多少虽然有关系,但是除了极少数一火成铜的矿外,并不是单纯的算术比例。如“每煅一炉,俗谓之扯火一个。彻矿需四十桶,用炭百钧;次矿惟倍加,糜炭五之一;下矿三倍而差,加糜炭三之一”(注:倪慎枢:《采铜炼铜记》。)。就是说,高矿和低矿,成分相差三倍,入炉而成含量较低的紫板铜一类,所耗炭只差三分之一。所以,前述讨论成本时计算的10的铜炭比,应是比较适中的。

由此,我们就可以来讨论在1726年到1855年滇东北地区铜业发展所用木炭对森林的破坏程度了。从1726年到1735年作为滇东北地区铜业的发展期,平均每年生产350万斤左右,约2100吨铜。2100吨铜需用木炭21000吨,约合木柴63000吨,合木材约70000立方米。如以林木的有效利用率为30%,需要毁233000立方米蓄积量的森林。按前面所算的93立方米/公顷,约合2500公顷。即每年因炼铜所需炭即需砍伐25平方公里的林地,平均每吨铜约毁林1.195公顷,约计为1.2公顷。镶木、薪柴、树根等用木由于前述烧炭的利用率只及30%,因此可以在烧炭所遗木材中使用,不另加估算。这一时期还有大量的找矿等活动对矿区森林植被的破坏,估计这一时期应有不少于400平方公里的森林植被受毁。所以,倪蜕才会说“开厂之处,例伐邻山”(注:倪蜕:《复当事论厂务疏》。)。到乾隆初年,已经出现了因“恐炭山渐远,脚费日多”而每百斤增脚价50文的情况(注:廖瑛:《为公平酌分炭斤山价运脚一体永远遵办事》,载乾隆《东川府志》卷二○《艺文》。)。此时主要的矿厂及其近周的森林应被破坏殆尽了。

第2个时期即1736年至1773年共38年间,是滇东北地区铜业的鼎盛期,平均每年产铜达6400吨,需用木炭64000吨,约合木柴213300吨。需砍伐林地7680公顷左右。即在这38年里,滇东北地区共因铜业而毁林达2900平方公里左右。这时的炭山已渐去渐远,应该说交通较方便地区的原始林均已砍伐,环境与开发之间的矛盾已经明显。时人叹道:“近山林木已尽,夫工炭价,数倍于前。”(注:王太岳:《论铜政利病状》,载吴其F《滇南矿厂图略》卷上。)“始悔旦旦伐,何以供灶薪。”(注:王太岳:《铜山吟》,见钱仲联《清诗纪事•乾隆朝》,江苏古籍出版社1989年版,第5253页。)由于大量的原始林被毁,引起植被退化,很多地表裸露,导致水土流失问题开始严重,如乾隆八年,永善县“山水泛涨,夹杂砂石,冲压田地房屋”(注:《清高宗实录》卷二○五,中华书局1986年版。)。泥石流的问题开始严重了。

第3个时期是1774年至1801年共28年,滇东北地区的铜业继续保持了在云南铜业中的主导地位,但产量由于开采困难、炭山渐远而有所下降。这一时期平均每年产铜约4724吨,平均每年毁林约5668公顷,即在这28年里,共有约1587平方公里的林地被毁。应该说,这个时候应有约10%左右的炭,即大致是松炭这样价格较高的炭可能依靠邻近的曲靖、武定等地供应。因此,滇东北地区的毁林面积约在1430平方公里左右。如巡抚孙士毅就说:“(炭薪)渐去渐远,竟有待给以数百里之外者。”(注:孙士毅:《陈滇铜事谊疏》,《皇清奏议》卷六二,《续修四库全书》第473册。)林地被毁面积的扩大,使植被退化面积进一步扩大,水土流失面积进一步增加,导致了山洪、泥石流、滑坡等自然灾害进一步趋向恶化。

最后一个时期即1802年至1855年。这一时期铜业进一步下滑,每年平均产铜约为3127吨。这一时期,由于乾隆时的大开发和嘉庆时的流民进山运动,滇东北地区可供砍伐的原始林地已少,多残存于交通不便,和铜厂距离又很远的高山深箐中。这个时期的薪炭林,次生林地和人工林应占了相当的比例。如前述,虽然次生林和人工林的蓄积量远不如原始林,但这一类林木对烧炭来说利用效率极高,特别是人工松林,由于其较粗的枝干均可利用,其利用率可能会超100%。故仍以相同的比例来计算。每年毁林在3750公顷左右,54年间约毁林2025平方公里。计有15%的炭来自滇东北以外地区,略计54年间滇东北地区毁林在1720平方公里左右。这一时期,已经是“有树之家,悉伐以供薪炭”(注:光绪《东川府续志》卷三《轶事》。)。“民间薪炭,几同于桂。”环境的破坏反过来对当地社会生活造成了沉重的压力。

130年来,因为铜业的需要,使滇东北地区损失了6450平方公里的森林,约占土地总面积的21%。虽然在这百多年间,有的林地可能遭到了重复的确伐,但是由于滇东北地区的气候、地形等因素,这种比例并不会太高,可能只会有5%左右。所以130年间,仅因铜矿开发就使滇东北地区的森林覆盖率下降了20个百分点!这些林地在植被被砍伐后,由于没有适当的保护措施,自然变成了水土流失的地区。

当时滇东北地区的矿业开发还导致了其他严重的环境危害:在开采过程中,大量剥离表土,开矿挖出来的土石等,拣矿选矿后的尾矿,炼铜的炉渣等,数量是非常惊人的。“约计万斤之矿,用炭八九千斤,不过得铜五六百斤。”(注:倪慎枢:《采铜炼铜记》。)从这样来看,每铜1吨,矿渣就会有十余吨。而选矿所遗的尾矿可能会是入炉矿石的几倍,而采矿所挖出的土石更多。当时滇东北地区每年由此产生的固体废弃物应达数十万吨之多。这些废料都未经任何处理就随意抛弃,而大多随雨水顺沟谷而下。实际上,就是到20世纪90年代,东川汤丹矿的选厂,还是“尾矿自流入小江”(注:《东川市志》,云南人民出版社1995年版,第188页。)。更遑论二三百年前了。日积月累,造成了严重的水土流失问题,成为泥石流暴发所需的固体物质条件。现在东川、昭通地区间的小江流域是全国著名的泥石流多发流域,有泥石流沟107条,其中最著名的蒋家沟泥石流,发育已有两三百年的历史。(注:《东川市志》,第34页。)这和当地矿业开发的历史是密切相关的。在同治三年,就因小江流域的泥石流灾害,“冲淤田土,不能开垦,奉文永免碧谷坝官庄租米三百一十五石零,小江官庄租米三十四石零”(注:光绪:《东川府续志》卷三《轶事》。)。

洗矿的污水也给矿区下游的环境带来了很大的问题。当时的有识之士就认识到了:“煎炼之炉烟,萎黄菽豆,洗矿之溪水,削损田亩。”(注:倪蜕:《复当事论厂务疏》。)但矿厂多处深山之中,这种对环境的破坏,事过境迁,很难留下具体的痕迹。

为运铜亦需修道路,在山势陡峭的地方劈山修路,也会造成一定的环境破坏。滇东北地区硅步皆山,山势陡削。修路常常要剥开地表,对陡坡上的植被产生破坏,会导致严重的水土流失,乃至产生滑坡等危害。成品铜要运向外地,外地的米、油、炭、木材等要运往矿区,由此引起的数以万吨的物资交流,需要马、骡和牛来负担,这都要求新修和扩建道路。据《铜政便览》所记官拨银定期不定期维修的运铜道路有15处,有13处位于滇东北地区,平均每年维修经费近千两(注:《铜政便览》卷八,《续修四库全书》史部第880册。)。这也从一个侧面说明了道路沿线由修路引发的塌方、滑坡等地质灾害的危害,在当时已经有所反映了。

从上面的论述中,我们可以清楚地看出,清代中叶130年间滇东北地区的铜矿开发给滇东北地区所带来的环境灾难。仅铜矿业就使滇东北的森林覆盖率下降了20个百分点,再加上山区开发等因素,大量森林被砍伐,水土流失日益严重,现在滇东北地区突出的环境问题当时已经发展得非常严重了。可以说,到咸丰五年(公元1855年),滇东北地区的环境问题发展到了旧时代(1950年以前)的顶峰。

五、简单的讨论

清代滇东北地区的铜矿开发,给当地的经济社会带来了一时的繁荣,却也给滇东北地区的人民带来了无穷的后患。探讨这一问题,当然仅仅从铜矿开发对环境的影响来说是远远不够的。环境是一个复杂的系统,人与环境、社会与环境的关系是有机的联系在一起的。环境的变迁有自然的因素,也有人的因素。人的因素有消极的因素,也有积极的因素。很多影响我们现在还难以评价。

滇东北地区在这130年间环境的破坏,自然是人为的因素占了主导地位。因为矿业的发展(滇东北不仅仅有铜矿,它的银矿当时在全国也是处在最重要的位置),不仅本身给当地的环境造成了灾难性的影响,而且矿业经济的繁荣,造成了强劲的需求,事实上对滇东北两府的开发产生了很大的影响,促进了该地的山区开发。潘向明就说:“(云南采矿业)它对于其他经济开发活动、垦殖、城镇、商业、交通,对于昔日偏僻荒凉的边远山区面貌的改变,都起到难以估量的促进作用。”(注:潘向明:《清代云南的矿业开发》,载马汝珩、马大正主编《清代边疆开发研究》,第333—363页。)这种开发,使清中叶这一半未开发的地区,成为了全省人口密度最高的地区之一,高于其邻的开发较早的曲靖地区。如昭通地区1953年人口密度为每平方公里80人,而同时期曲靖只有72人,大理只有50人,玉溪只有64人。(注:邹启宇、苗文俊主编《中国人口》(云南分册),表7—2,中国财经出版社1989年版,第252—256页。)而相较之下,昭通既是晚开发,自然条件也并不比这些地区优越,这只能说明矿业开发对山区开发的拉动作用造成的特定后果,多个因素的叠加,导致了滇东北地区的灾难性的后果。

这种环境破坏也和滇东北地区脆弱的山地生态环境有着很大的关系。滇东北在地质上属扬子准地台、滇黔川鄂地坳中的褶皱断束地带,地质构造复杂,山势陡削,山地面积占总面积的95%以上。又主要是石灰岩地区,山体破损,夏季雨水集中,天然植被一被破坏,立即就会变成水土流失的地区,使天然植被的自然恢复很困难,而清代中叶这种高强度的破坏,明显超过了其环境的自然再生修复能力。反观云南矿业同样得到一定程度发展的其他地区,如顺宁(今临沧地区凤庆县)、如云龙,在大规模铜矿开采的时期,其环境也一定受到了极大的冲击,但在矿业停办以后,其环境又得到了一定的恢复。

当地的居民对这种环境的破坏,实际也直观地做出了自己积极的反应,如种树。在清代后期就大力提倡种树。同治时岑毓英过东川府(今会泽),捐银令四乡种树,“今树已成林……郡中烧柴较前大为便宜”(注:光绪《东川府续志》卷三《轶事》。)。民国年间的植树运动,以滇东北地区独有成效。到1952年,昭通地区的森林覆盖率恢复到12.8%(注:《昭通地区志》,第475页。),环境破坏严重的会泽县恢复到了40%左右(注:《会泽县志》,云南人民出版社1993年版,第195页。)。说明清代晚期到民国时近百年的时间,该县的环境状况经人为的努力已大有改观。

讨论铜矿业的开发直接对该地环境造成的巨大破坏,并非漠视影响环境诸因子的复杂的相互作用。但是上述的研究,确实也证明了在清代滇东北的环境变迁中,铜矿业扮演了最主要的角色。不仅铜矿业自身造成了极大的环境破坏,使滇东北地区在短短的130年间森林覆盖率下降了20个百分点,而且矿业的开发,拉动了滇东北地区山区大量的毁林开荒,变森林为农田,使滇东北地区在短短的时间内,从一个人口稀少的欠开发地区,成为了云南人口密度较高、环境破坏和水土流失最严重的地区,也成为清代中叶以来长江上游输沙量的主要来源地区之一。过去盛产银铜的乐土,现在成为了云南最贫困的地区之一,更对整个长江流域的生态造成了很大的影响。而我们应该看到,历史上大规模的矿业开发引起了周围环境的剧烈变动,决不仅仅只发生在清代的滇东北地区,而是不同程度地在不同时间、不同地区存在,对此,我们可以称之为矿业主导型的环境变迁,对历史上这一类型的环境变迁,目前的研究还远远不够,值得我们进一步认真地总结和反思。

(资料来源:《中国史研究》2004年第3期 中华文史网编辑)

|

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号