|

周邦君

农业考古2008,3

【内容提要】张履祥是明末清初的著名学者。他对当时浙北地区的水、旱等多种自然灾异进行了比较细致的观察,并就其引发的社会后果予以全面系统的论述。在此基础上,他运用阴阳变异学说,探讨自然灾异发生的规律。更有实际意义的是,他悉心讲求救灾备荒的多项措施。这些表现了他高度关心民生疾苦,积极为乡土社会荒政事业服务的学术精神。

【关键词】张履祥;明末清初;浙北;自然灾异;荒政

【作者简介】周邦君(1965—),男,广东商学院社科部副教授,博士。(广东广州,510320)

张履祥(1611-1674),字考夫,浙江省北部桐乡县杨园村人,故称杨园先生。张氏七岁丧父,在母亲勉励下刻苦攻读。他曾师从大儒刘宗周,又与地方上的名流相砥砺,成为明末清初的著名学者,其传见于《清史稿·儒林》[1]P13119-13120。他常居乡间教授弟子,并亲自经营农业,同老农一起探讨有关问题。他的《补农书》系中国农业科学技术上的杰出作品之一。农史学家陈恒力、王达合力撰著《补农书校释》,附录张氏创作的文字较多。现主要凭借该书新添附录(不含以前《补农书》各单行本附录原有部分)所提供的方便条件,以张履祥的视野为中心,考察明末清初浙北地区的自然灾异及其应对措施。由于这一部分资料在以前利用甚少,加上迄今未见有人专门针对张履祥的荒政思想撰写论文,故笔者的研究无疑具有一定的新意。

一、天灾人祸:张履祥视野中的自然灾异及其社会后果

张履祥出生之初,其家尚属殷实,而桐乡县一带地方安定,风俗温厚,不失《诗经·硕鼠》所谓“乐郊”之意。但是,崇祯十五年(1642)以前因饥饿而死的人,十七年以后因盗贼、兵匪、酷吏而死的人,都有不少。乡土社会发生一连串悲惨事件,令张履祥感到难以忍受的痛苦,迟迟不能下笔成文。直到康熙初年,张履祥才撰就《桐乡灾异记》[2]P174-175。需要就此说明的是,拙文题目借用张氏的提法,而没有采取后人习见的“灾害”一词。“自然灾异”比“自然灾害”范围要大一些,除包括后者之外,还指自然界出现的奇异罕见现象。从学术史角度上看,虽然一些学者早就注意到张氏这篇文章的价值,但至今仍然缺少比较全面细致的解读。现尝试作一些分析。

(一)张履祥所记自然灾异在资料价值上的特点

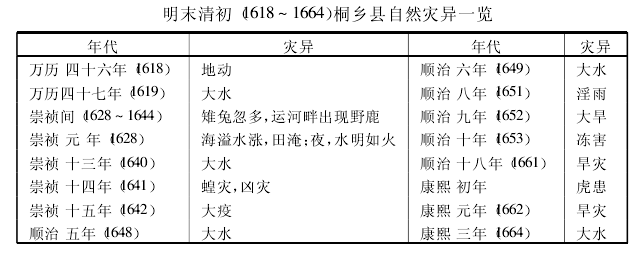

根据本文题目锁定的范围,现对《桐乡灾异记》中明显属于社会性灾异(如盗贼、兵匪之灾等)的内容,暂且不作重点考察。张氏原文囊括的自然灾异,可以按照年代顺序整理成下表。

张履祥笔下的自然灾异,从资料价值上看,主要有三个方面的特点:

1原创性显著。《桐乡灾异记》不是张履祥转抄他人书本形成的,而是他个人亲自观察和了解得到的,因而表现出显著的原创性,可视为难得的灾异实录。陈恒力、王达指出,张氏此文的史料价值,与明末浙江湖州沈氏的《奇荒纪事》不相上下。[2]P176这种评价甚为允当。

2时间跨度大。沈氏的《奇荒纪事》,记载的是崇祯十三、十四、十五年这三年的特大自然灾害。[3]P86-91比较而言,张履祥《桐乡灾异记》的时间跨度要大得多。该文约有一千二百字,篇幅不算长,但录下万历四十六年至康熙三年的灾异之事,一笔跨越46个年头。此文自觉采用长镜头观察自然灾异,在明末清初的个人著作(不含资料汇编之类)中,的确非常少见。

3灾异种类多,频率较高。沈氏《奇荒纪事》集中反映明末湖州水、旱和瘟疫三种灾害,而张履祥《桐乡灾异记》所涉及的灾异种类要多得多。在他的视野中,自然灾异相当复杂,甚至超出了后世一些荒政研究专著所论列的范围。张氏观察到的自然灾异有地动、水灾、蝗灾、凶灾、瘟疫、旱灾、冻害、虎患,共计八种。另外,他还注意到雉兔忽多、野鹿出没的奇异现象。这些自然灾异,有的比较常见,有的甚为罕见;有的容易理解,有的带着神秘色彩;有的是人力可控的,有的则难以控制。其中出现年次最多的是水灾,计7年次,约为1次/6.6年;紧接着是旱灾,计3年次,频率约为1次/15.3年。为求总体上量化方便,且从崇祯时期16年取1/3,即5.3年,并将康熙初年计为1年。既如此,则上表各类自然灾异直接涉及20.3年。粗略估算,这46年间的灾异频率约为1次/2.3年,应是比较高的。

(二)张履祥论自然灾异的社会后果

辨证地看,自然灾异是在一定的社会条件下发生的,因而自然与社会不可能完全隔离开来。醉翁之意不在酒。与之同理,一般荒政家谈论自然灾异,其意也不在自然灾异本身,而在于人类社会。张履祥密切关注自然灾异,对其引发的社会后果进行了较为全面系统的论述。

1自然灾异导致生态环境异常变迁。例如,(1)崇祯时期,桐乡一带野鸡、野兔忽然增多,还出现野鹿。在当地人看来,这些是非常罕见的奇异现象。(2)崇祯元年秋天,七月间,杭州湾海潮暴涨,从海宁县猛扑上岸。一夜之间,平地水涨三尺多深。由于河流咸苦,人们只能汲取井水、池水饮用。夜间,有人以双手捧取海潮之水时,发现水里有红光发亮,如同火光一样。笔者推测,此种现象很可能是潮水中的发光鱼类所引起的。海潮带来的大量鱼、虾,在潮水消退之后遗留在岸上的各种水体之中。(3)崇祯十四年,蝗灾使饥民四处遍布,有的挨家挨户乞讨,有的拾掇可食的草木,杂在糠秕中做饭吃。草根、树皮几乎被剥掘净尽。挣扎在饥饿死亡线上的人们,无从顾及自然环境保护之事。(4)顺治九年,从五月至秋天七月间,久不下雨。河水断流,井水、泉水干枯,运河现出老底。有人在河底行走,鞋底很少粘泥。(5)康熙初年,有老虎从桐乡县东边跑来,进入八都,占踞杨氏坟场,伤及人畜,过几天才离去。从生态学的观点来看,明末清初江南地区出现森林动物,说明这一带植被覆盖率甚高。不过,此种生态环境提示,当时该地区社会经济很难说是兴盛的。

2自然灾异引起人口损耗。例如,(1)崇祯十五年,一场巨大的瘟疫袭击桐乡县。对此,张履祥只是一笔带过。后人根据更多资料发现,这一年,瘟疫席卷江南地区,造成很大范围、很大比例的人口死亡。[4](2)前文提到康熙初年的虎患,意味着在人与动物的博弈过程中,该地区的人口定然有所损耗。(3)顺治十八年旱灾,使百姓四散逃亡,父子遗弃,夫妻别离。一时之间,农村人口大为减少。

3自然灾异破坏农业生产。例如,(1)崇祯元年发生水灾,田地被潮水淹没,庄稼欠收。(2)顺治五、六年间,接连发生水灾,而八年春天,淫雨连绵不断。于是,麦苗、豆苗被浸泡而死。(3)康熙三年大水灾,农业生产急剧萎缩,民间财物极度匮乏。(4)顺治九年,由于干旱,禾苗全部焦枯。直到七月二十三日,人们才盼来雨水。当年稻谷大量减产。(5)崇祯十四年夏天,桐乡县一些地方蝗虫肆虐,铺天盖地,庄稼被啮食殆尽。(6)顺治十年冬,桐乡天寒地冻,农家禽畜多有死亡。(7)顺治十八年夏、秋时节,久不下雨,崇德县东部、桐乡县南部和海宁全县之内,禾苗皆枯;蚕业萧条,桑树被大量砍伐。这些都是农业生产遭到破坏的明证。

4自然灾异影响交通事业。例如,顺治十年,冻害持续十多天,桐乡一带的水上交通被阻绝。

5自然灾异引起物价上涨。例如,(1)万历四十七年夏天发生大水灾(可能与前一年的地动有关),所造成的损失非同小可。当年米价走高,一斗米值钱一百六十文,相当于银一钱六分。(2)顺治八年水灾,使鱼、肉、盐的价格接近,一斗米卖银五钱。(3)次年,桐乡遭受旱灾袭击。当新米上市之际,每斗值钱八百文。(4)崇祯十四年发生蝗灾,一斗米值银三钱,豆、麦价格昂贵。蝗灾波及第二年,米价甚贵,奴婢甚贱,一斗米可换两婢。

6自然灾异引起金融市场混乱。例如,(1)崇祯元年和康熙三年,大水为灾,致使钱银比值下降,引起金融市场混乱。(2)崇祯十四年的蝗灾,一直到次年秋天才停息。虽然水稻获得一些收成,米价稍微下降,但钱银比值更低,三千文才值银一两。据叶梦珠《阅世编·食货》记载,明末清初比较平稳的钱银比值,约为钱一千二三百文换银一两。

7自然灾异引发社会心理不安。例如,(1)万历四十六年地动,虽然属于轻型地震,但也足以引起较大的心理不安。(2)崇祯元年,海潮涨灌平地,夜发红光,使农民感到非常奇怪;再加上潮水咸苦,所以他们不敢引水灌溉干涸的稻田。水灾导致物质紧缺,从而使人们心情紧张。(3)崇祯十三年正月十三日开始下大雪,直到十八日,天始放晴。大雪接连下五天之久,这在桐乡一带是很少出现的,所以使人们感到疑虑。(4)崇祯时期,桐乡所在的运河岸边出现野鹿。照古代天人感应学说,此非吉利之兆,往往诱发极其不安的社会心理反映。因为鹿行于野,隐喻王权危机,是政治灾难的象征,常令正统人士恐惧莫名。

8自然灾异破坏教育事业。例如,顺治九年,旱灾使人们在急切之间来不及维持教育事业,有的学校因无力维修而倒塌。

9自然灾异诱发社会伦理危机。例如,(1)崇祯十四年的蝗灾影响及于次年。到春天里,道路上经常有饿死的人。饥荒使人间亲情受到致命的打击。即使在夫妻、母子生离死别之时,也不见有人哭泣。对于这等场面,他们已经见惯不惊,思想已经麻木,感情已经石化,眼泪已经流干。死人被敛埋时,人们将棺材抬至野外,随便找个地方,草草下葬了事。文庙中的祭品被盗食一空。由于蝗灾,物质文明基础动摇,城乡经济呈现出一片破败景象;精神文明也随之受损,人们根本顾不上讲究人伦感情、礼节斯文。(2)顺治十年,桐乡发生冻害。当时有一举人资财颇富,但为人悭吝。寒冬季节,其母被迫改嫁,其弟无奈行乞,饥寒而死。自然灾异诱发这位举人本性中恶劣的一面,使其丧失了基本的家庭伦理道德。

10自然灾异引起社会动荡。例如,(1)顺治八年水灾暴发,百姓强横者乃四处偷盗,懦弱者则离家逃荒。(2)顺治十六年和康熙元年连续出现旱灾,只是不及顺治九年灾情严重。随着稻米价格渐渐平缓,偷盗之风慢慢平息。这从一个侧面说明,旱灾、米价与盗风之间具有一定的联系。(3)顺治十八年旱灾,使桐乡很多百姓实在活不下去,被迫流亡他乡。一些人家的房屋无人居住、看管,因而遭到毁坏。逃避赋役的农民不敢回家,路上的乞丐找不到告讨的地方。桐乡本属江南富裕安乐之区,竟也落得如此动乱不宁的凄凉光景,实在令仁人君子难以克制内心的忧伤和痛苦。

二、阴阳变异:张履祥对自然灾异规律的认识

在记录灾异现象并论述其社会后果的基础上,张履祥进一步探讨其发生机理,认识其内在规律。顺治九年,张履祥撰《祷雨疏·附记》[2]P172,运用古老的阴阳变异学说,来解释自然灾异与人类活动的关系。他认为,从阴阳运行、交互作用的规律来看,既有正常的情况,也有反常的现象。正常就是既合乎客观规律、又合乎人类主观意愿的一面,人们可以把握并加以利用;反常就是违背规律、对人类不利的一面,人们应当通过一定的主观努力加以矫正和补救,使之转变为正常或比较正常的局面。照中国古典哲学的基本范畴来看,水属阴,旱属阳。风调雨顺谓之阴阳协调,水旱成灾则称为阴阳失衡。无论阴阳,只要其中任何一个方面过盛或过衰,都将导致异常的生态气候,发生灾害。

张履祥从故乡年长者的言谈中得知,万历十六年(1588),桐乡一带发大水,而次年出现旱灾,河水干涸,井水、泉水枯竭。从五月开始,很长时间没有下雨;到秋天,从七月二十三日开始,大雨接连而下,平地水深三四尺。早在旱灾出现之初,一些农民因思想懈怠,数十成百地纷纷放弃大田农作生产,而趁水道干枯之便,尽力捞取鱼、虾、蠃、蚌作为食物。那些勤劳的农民,把主要精力放在车水抗旱之上,想方设法拯救禾苗,直到水用完才歇手。之后雨水到来,他们因稻谷有收,没遭到多大损失。但是,那些放弃抗旱救苗的农民,就只能陷入收成无望之中。

从万历十六年到顺治五年,刚好构成一个甲子(60年)的周期。虽然顺治五年的水灾不及万历十六年之大,但是,从这一年开始,连续有四年苦于水患。张履祥注意到这一特殊的气候现象,思考其缘故,疑心是阴气过盛所造成的结果。顺治九年发生旱灾,河水干涸,井水、泉水枯竭;自从五月开始,很长时间没有下雨;到秋天七月二十三日,大雨接连而下———这与万历十七年的情况具有惊人的雷同性。其时差为63年,也差不多构成一个甲子的周期。这一年,人们熬到八月才盼见雨水,以前行船的水道才恢复交通。而且,一些农民勤于抗旱救苗,一些农民置农作于不顾———这也与万历十七年的情况相同。张履祥就此提出一个问题:以后再满甲子周期的时候,情况会怎样呢?他希望后来者予以注意。

据推算,在顺治五年的基础上分别顺延60、120年,应为康熙四十七年(1708)、乾隆三十三年(1768)。陈恒力、王达一方面抱着科学主义态度,批评张履祥的宿命论(笔者按,张履祥是否是宿命论者,尚属疑问);另一方面,他们顺着张履祥提示的线索,查阅苏州、湖州、松江、嘉兴各府志关于1588、1708、1768年的灾害资料(其本身有所遗漏),联系张履祥所记桐乡县一带在1588、1648年的灾情进行分析。他们得出的基本结论有两条:(1)水旱灾荒具有一定的历史规律;(2)水旱灾荒可以通过人力挽救。[2]P173究其实,这与张履祥的观点是完全吻合的。

三、救灾备荒:张履祥所探索的荒政措施

张履祥大力探索救灾备荒的措施。总的来看,这些具有实际意义的措施,可以粗略划分为两个相对独立的方面:一是在灾情出现之后采取办法予以挽救,此为消极救灾之计;一是在灾情发生之前设法予以防备,此为积极备荒之策。

(一)消极救灾之计

1控制酿酒饮酒,减少糯稻栽培张履祥注意到,明末酿酒对水稻配置产生了重大影响。[2]P160历代官方往往通过酒类专卖,获得一笔较大的财政收入。但是,明朝末年,政府取消酒类专营,不再征收酒税,于是民间私自酿酒之风趁机兴盛起来。再加上群聚饮酒亦无禁令,因而饮酒之风也极为流行。人的食量限度比较明显。照普通人估计,每天消耗一升大米,则一年为三石六斗,约合二百七十千克;食量最大的人,最多消耗这一数字的两倍。饮酒的人,一般每天要耗费好几升稻米酿成的酒;至于饮酒能手,其海量之大,难以估测。吃饭时备菜,通常亦有限度。每餐配菜三五个,充其量八个;如果超过此数,就多得吃不下去。举办宴会时,菜肴的花色品种更为丰富。有的大讲排场,达到五十种、甚至一百种,有的比较节俭,最多达到一二十种。吃一顿饭,通常用不了多久,但有的人喝酒上兴,则夜以继日,浪费很多时间。

他认为,从上层统治者到下层百姓,若是成天喝酒嬉闹,酣歌醉舞,妨碍日常工作,荒废正当营生,还不算太大的危害;而饮酒放纵无度,后果最为恶劣,往往造成社会混乱。于是,过度的奢侈之风兴起来,过多的诉讼案件冒上来。并且,《商君书·去强》所谓“金生粟死”的现象也会露出来。随着社会上游手好闲的人增多,从事农业第一线生产的人减少,于是物质匮乏,粮食奇缺,物价上涨,人民生活陷入困境。国家四处扰攘不安,其基本原因是苦于供应不足。民间为了酿酒的需要,种植糯稻过多,挤兑粳稻栽培面积,无疑使人们更加容易陷入饥饿之中。

鉴于上述理由,张履祥建议:县官在治理境内事务时,应加强控制,禁止私自酿酒,减少糯稻栽培,相应增加粳稻种植面积。

2推行粥赈之法,无偿救济灾民

关于粥赈之法,张履祥有简要论述。[2]P167当大灾之年,政府或富室筹集部分粮食,在饥民较为集中和往来较为方便的地方设立粥厂,熬制稀粥,无偿分发救济,使灾民不至饿死。是为施糜粥,亦称粥赈。张履祥认为,粥赈的效益最小,其对象主要是老年人、幼儿和病人。他们缺乏体力,不能参加劳作而纳入工赈范围之内。这样的弱势群体,理应得到社会的无偿救助。

另外,前文提及张履祥《祷雨疏》之名。查《补农书校释》,其中未见收录该疏,很可能是为了剔除张氏的“迷信”思想。举行求雨仪式,作疏以祭告天地,自古即然。从实际效果上看,求雨仪式当然很难说是科学的。但是,其中所蕴涵的民间宗教心理学、社会文化学价值,也不容一笔抹杀。至少,这也可以归入消极救灾计策之一。

(二)积极备荒之策

1统筹肥料农具,抢抓农作时令

农业经营应当统筹兼顾,尤其要做好准备工作,如果临渴掘井,就会坐失良机,导致减产减收,甚至沦入窘困灾荒之中。张履祥强调说:“蓄粪完器,以乘时令,治田畴之急务也。”[2]P156积制肥料,修缮农具,以便及时赶上适当的农作季节,尽力避免灾害损失。

关于抢抓农作时令,张履祥提到三个例子。(1)崇祯十三年五月初六日,桐乡一带开始下大雨。勤劳的农民急忙争取时机插秧,而怠惰者犹豫观望,插上秧的稻田不到三分之一。大雨昼夜不停,一连下了十三天,平地水深达两三尺,原来的陆地上可以行船。十多天以后,大水陆续减退,田地开始重新显露出来,但秧田嫩苗全被淹死,只有那些早早栽插的稻田,秧苗得以恢复元气。到秋天,虽然稻谷总产量大为减少,但是,一些勤劳的农民准确把握插秧的时令,在抗灾斗争中取得一定的成绩,他们的水稻有所收获。(2)顺治九年五月,当旱灾发生之初,一些怠惰的农民放弃水稻生产,拾取取鱼、蚌为食,到秋天则稻谷无收。与此不同的是,一些勤劳的农民紧紧抓住时机,车水拯救禾苗,有的车水灌田达三次之多。后来,他们的禾苗长势良好,秋收有望。(3)顺治十八年,桐乡县又出现旱灾。那些水源太远的地方,禾苗尽数焦枯。不过,在具备水源条件的地方,一些农民紧锣密鼓地抢抓时令,昼夜车水,挽救禾苗,依靠辛勤劳作,保证收成。这种积极的做法,正是张履祥高度赞同的。

3兴办水利工程,抵御水旱之灾

陈恒力、王达的统计显示,桐乡县所在的嘉兴府,明清两代水灾频率分别为1次/3.2年、1次/3.9年,旱灾频率分别为1次/11.5年、1次/4.5年,明显超过宋元时期。他们的研究表明,明末吴兴、桐乡水旱灾害最为频繁和严重。[5]P95-98冯贤亮分析大量资料,将一个类似的结论扩大到整个江南地区。[4]前文根据《桐乡灾异记》所测算的水旱灾异频率,明显不及陈、王得出的数据之高。需要注意的是,按照灾害年次统计的惯性作用,由于灾害烈度及其所涉具体范围标准很难一致,则考察地区越大,所计年次必然越来越多。因此,明末清初,桐乡的水旱灾害是否不如江南其它某些地区之严重,还不能遽下结论。不过,从当事人张履祥的视野来看,彼时桐乡水旱灾害已堪令人怵目惊心。他深刻认识到,水利建设有助于缓解自然(特别是水旱)灾异的后果,因而重视研究和兴办水利事业。

(1)考察水利条件,树立抗灾信心。据张履祥考察,[2]P175桐乡县所辖范围,北面靠近烂溪,南面连接长水河,中部有运河从南向北贯通,更有车溪河、沙渚河绵延往来,水流络绎不绝,距离太湖约有百里之遥。该县为江南水乡的核心部分之一,水资源相当丰富,水利条件比较优越。

灾荒年月,树立抗灾信心显得非常重要。张履祥充满信心地指出,只要人们按照适当的技术方法蓄水泄水,可以在很大程度上免除旱涝灾患。再者,县境内土壤肥沃,人口稠密,只要男女妥善分工协作,努力从事耕作,经营桑蚕丝织等行业,比较容易达到富足殷实的生活水准。

(2)推究灾异诱因,明确治水意义。江南桐乡等地在崇祯十三年(1640)出现历史上最大的水灾。自此直到顺治末期的二十多年中,水旱之灾屡屡发作,歉收年岁每每出现,人民生活因而比以前加倍困苦。张履祥了解到这些情况,心情难以平静。顺治十八年(1661)年,张氏致书本县绅士曹射侯,论述水利与荒政事宜。[2]P162-164是年,桐乡县出现大旱灾。当时,张履祥从嘉兴府行至皂林镇,一路看到运河及其它港汊之水奔流而下。运河东边直至滨海一带,距离并不很远,也没有山冈阻挡,且其地势高低差别悬殊不大,但有的地方水流不能通达,一旦遭遇大旱,水稻就无收成。他认为,造成这种局面的主要社会诱因,是人们不重视农业,不讲求水利,不及时浚治水道。一方面,政府顾不上江南等地的水利建设,另一方面,更为糟糕的是,有的地方被豪强占垦,水道淤浅,水流不畅,甚至被人为地塞断。一旦雨水、干旱违背农作时机,就足以造成灾害。

通过正反方面的例子,张履祥阐明治水对于社会经济生活具有重大意义。他举例说,顺治九年五至七月间发生大旱灾,十七年夏、秋季节,水道干涸,众人犯愁,叫天不应,有人难过得直掉眼泪,但无济于事。有贤良绅士关心地方事务,将灾情报告给官府。后来,官方派遣专人治水,监督水利工程的兴修。桐乡等县官员各自率领百姓开修浚治水道,将崇德西部的水引注到东部,将桐乡北部的水导流到南部。于是,滨海一带方圆六七十里的农田,皆收到灌溉的利益。他希望桐乡一带有名望的绅士,在平日注意婉转譬喻,给那些生活艰难的农民摆事实,讲道理,促使他们从长计议,深刻领会治水的关键作用。

清初江南桐乡一带经济凋敝,财物匮乏,人民穷困,赋役繁重,加上社会风气败坏,地方上治安状况恶劣,偷盗抢劫之事时有发生,民间想要储存一些备荒物质,是很难办到的。张履祥审时度势,退后一步着想:只要整修、利用沟渠,开辟、清理水道,使水流通畅,灌溉农田,使一年之中所获稻米解决人们生活的一半,豆、麦、蚕桑收益再解决一半,就能够使人们免除饿死的危险。当时治水的基本意义,在于逐步恢复乡土经济,提供荒政事业的物质前提。这是切实可行的稳健之策。

(3)疏导水沟灌渠,防备水旱灾害。张履祥指出:“疏沟导渠,以备旱涝,”是农业生产的紧要步骤。[2]P156疏浚水沟,导引灌渠,可以防备水旱灾害,必须抓紧时间安排,不可怠慢荒废。

(4)根据当地实际,提倡分区治水。张履祥借鉴明前期夏原吉[i]等人的治水经验,从浙北地区的自然地理条件出发,结合当地人口分布与社会经济的实际情况,提出分区治水的主张。他认为,分区治水收效快,易于成功,不等一年就可以把水治好。而江南人多,利用这一条件,在冬闲季节兴修水利,是一个较好的办法。施工要有次序,可分为三个互相有联系的疏浚区,即以崇德、桐乡为第一区,首先进行浚治;以海宁为第二区,相继进行;以嘉兴、海盐为第三区,随后进行。柯耸[ii]是江南地区较有实力的人物。他采纳张氏的意见,倡兴水利事业。清政府在分区治水的同时,加上度地建闸的措施,[2]P165使该区水利建设有一定的起色。

(5)实施工赈之法,救济、建设兼顾。荒政与水利建设关系紧密,因而张履祥论及工赈方法。[2]P167政府或其它社会组织动员灾区饥民从事公共建设,以工代赈,是为兴工役,亦即工赈。这是古代荒政思想中具有建设性的措施,历来得到广泛认同和大力提倡。张履祥继承这种古老的技术方法,认为最好是举办水利、修缮堤防、清除水道淤塞障碍。这样可以兼顾灾民的眼前利益与地区经济发展的长远利益,不仅使那些拥有劳动力的饥民挣取救荒物质,而且有助于水利工程建设,改善农业生产条件。水利设施改进之后,即使出现水旱之灾,其损失也会有所降低。

3事先储备仓谷,及时赈济灾民

仓储制度与荒政建设联系紧密。明初,朱元璋令各州县建立预备仓,积谷以备凶荒。从此以后,预备仓成为仓政与荒政管理的内容之一。张履祥借用《礼制·王记》“耕三余一”的古训,提醒人们必须事先储备一定的余粮,作为救灾之用。

4农业、教育并举,兴家避免饥寒

张履祥告诫后人,应将垦地种田与教育子孙并举。[2]P156他认为,有田地就应当开垦利用,种植作物;有子孙就应当教育引导,培养人才。这两项是普通农家最为重要的日常事务,皆须尽心竭力。后人在论述历史上的荒政问题时,很少从讲求农业技术和加强后代教育相结合的角度考虑。从内在逻辑上看,张履祥的荒政思想,与后世科教并举、物质文明和精神文明共同进步的发展战略,隐然存在相通之处,因此,其意义未可小视。

综上所述,张履祥面对明末清初桐乡一带的自然灾异,自觉进行较长时期和相当细致的观察、翔实的记录,并试图利用既有的方法论资源,探索自然灾异的运行规律,还重视在抗灾救荒中发挥人的主观能动性,努力寻求切实可行的荒政措施。当然,由于当时科学技术水平与各种社会条件的客观限制,加上他本人认识上的主观局限,他对某些自然灾异(如地动等)的记载仅仅是点到为止。这类明显的不足,是不能苛求于前贤的。他在论述自然灾异时,还流露出对明王朝正统秩序的深刻隐忧。这种心态与他高度关注民生疾苦的情怀基本上是一致的,也是可以理解的思想表现。作为一个长期生活在农村的知识分子,张履祥为学力求经世,将自己的学问与乡土社会事务紧密联系在一起。他这种积极为荒政事业服务的学术精神,值得充分肯定和大力发扬。

[参考文献]

[1]赵尔巽等.清史稿(第四十三册)[M],北京:中华书局,1977.[2]陈恒力,王达.补农书校释(增订本)[M],北京:农业出版社,1983.[3]周邦君.明末湖州沈氏与《奇荒纪事》[J],宁波大学学报人文版.2007.(3).[4]冯贤亮.明末江南地区的大灾荒与社会应变[EB/OL].http://xinxueshu.bokee.com/3475656.html.2004-8-1.[5]陈恒力,王达.补农书研究(增订本)[M],北京:农业出版社,1963.

[i] 夏原吉(1367-1430),字惟哲,明代江西德兴县人,后迁居湖广之湘阴;曾官户部尚书,谥“忠靖”。

[ii] 柯耸,生卒年不详,字素培,号岸初,清代浙江嘉善人,历官知县、布政使、礼科给事中。

|

.jpg)

位访客,京ICP备05020700号

位访客,京ICP备05020700号