|

【摘要】明清以来徽州地区的宗族保障日趋完善,本文着重探讨徽州宗族在医疗方面所建立的疾病预防、医疗(侧重在族医体制)和救助的较为完善的医疗体系。徽州宗族的长期延续,某种意义上来说,也是族人身体的世代相续,故徽州宗族十分重视其医疗保障功能。这是徽州瘟疫发生次数较之毗邻的其他江南地区来得少的重要原因之一。同时,族医制度与宗族的“显亲宁亲,孺医等耳”的价值观促进了新安医学的发展,成就了新安医学的辉煌。

【关键词】州;宗族;医疗保障;族医;新安医学

明清以来徽州区域社会宗族保障制度的研究已有多项前期研究成果,【1】但是关于徽州宗族应对疾疫的研究目前尚付胭如。徽州宗族的长期延续,某种意义上来说,也是族人身体的世代相续,故徽州宗族十分重视其医疗保障功能。本文拟对徽州疾疫的总体情况作一概述,探讨徽州宗族应对疾疫的控制能力;进而探求徽州宗族对疾疫控制的制度保障以及重视疾疫控制的缘由;兼论新安医学兴盛的原因。

明清以来徽州疾疫的基本情况如何?我们对民国《欺县志》关于疾病的记载作了统计,将其初步分类后,发现有62种之多。【2】其中记载次数为10次以上的疾病依次为:目疾43次,潦25次,瘟疫18次,负伤15次,疯疾13次,疽12次,呕血10次;在2次至9次之间的有:噎隔8次,痘7次,咯血6次,痈6次,寒疾4次,疡疾、哑、恶疾、癫病、楼、痢、疯瘫、胃病各3次,多搜2次,赢疾2次,病热、足疾、中毒、恶疮、不育、痒、足疾、疯痒、两手龟血淋漓各2次;此外,提到的疾病还有:喉疡、钟疾、疯瘴、心疾、风瘫、患带下、喉闭、偏中疾、迷惑疾、挛疾、中暑、血崩、废疾、挛、痛、足跌伤、疹、俊瘁、中风、乳溃、疟、狂疾、病黄、瘤、腋臭、发尽宪、膨胀、委顿、病病、厥症、骨折等各1次。其次,我们将孙一奎《孙氏医案》中的新安医案部分中孙氏为其族人治疗的疾病也作一简单分类统计,作为补充,【3】其中的数据如下:痢疾11例,妇科病症(包括胎漏下血、产后腹痛、胎漏、月经不通、经行不流利、难产、阴脱、恶露不尽、闭经、产后左胁痛甚)10例,疟、咳嗽、呕血、咯血各4例,痈、头痛各3例,疫、抽搐、胃院疼痛、淤血、伤暑、痹各二例;医案数为1个的疾病有26种:水胀、小便血、目疾、痉、骨疽、慢惊、疟痢并作、疮症、偏坠、鼻妞、水泻、腰胁胀痛、痛、厥症、谱语、梅核气症、春温症、痰饮症、疮症、耳鸣、呕长虫、心痛、跌伤、痰火症、脚气病、疽症;此外,尚有一奇症为茶、饭、粥从鼻逆流而出。二者结合比照,能够看到几乎每种大的疾病在明清以来的徽州地区都有着明确或类似的记载。

方志中提到目疾的次数是最多的,《款县志》记载目疾的名称可细分为目盲、替、失明、目痪、音目、目疾、丧明等。目疾被排列为诸多疾病中的第一位,是与徽州儒家文化重视孝行相关的。孝行中最多的事例之一是子媳照顾有目疾的“姑”。同样,负伤有巧次之多,其原因几乎都是由割股疗亲所致。其他类别的疾病在某种程度上就能够反映当时徽州地区的疾病概况。须引起注意的是其中提到传染病的次数之多,仅县志中即有瘟疫18次,擦(即肺结核)与咯血(其是肺结核的主要症状,是作为诊断肺结核的主要依据)的次数共31次,痘7次,痢疾3次。从这些记载可以看出,传染病应该是当时徽州地区的主要疾病,它对人们的生活产生的影响明显超过了其他疾病。因此对徽州地区的瘟疫(即传染病)的统计将有助于我们进一步认识当时徽州地区的疾病概况。下面是对徽州一府六县地方志中关于瘟疫记载的统计:【4】

正德八年婆源:秋大疫。

嘉靖三年休宁:大疫。

万历十六年徽州:六邑饥,又大疫,僵死载道。

救县:大饥,斗米一钱八分,民大疽疫,僵死载道。

婆源:疫病遮满,道理相望,孤村几无人烟。

休宁:时疫大作,道拜相望。

移县:水,大疫。

万历十七年绩澳:饥,斗米一百三十文,大疫。

崇祯十五年毅县:大疚。任子、吴部施柑数百,不三日而尽。

崇祯十七年毅县:大疫。

顺治五年婆源:疫。

顺治七年婆源:秋,东乡大疚。

康熙四十七年绩澳:大雨水,秋冬疫。

康照四十八年绩澳:大早,饥,大疚,死者无数,且民多举家疫死者。

乾隆五十年绩澳:麦不熟,复旱,自五月不雨,至七月晚俱不登,斗米三百六十文。秋冬疫。

同治元年救县:大疫,全县人口益减。七月十一日大水。

光绪五年婆源:太子桥等处雨雹禾稼。秋冬大疫。

民国八年移县:春秋两季大疫,伤人口甚多。是年大间,白唯疹症流染几连,邑境患者多不治。秋间疽疫继作,伤人甚多。

民国十年婆源:秋,南乡太子桥一带大疫。

据此,又可制成下表:

表1明清徽州地区疽疫概况统计表

据上表可知,明朝到民国期间徽州地区发生的有记载的瘟疫次数依次为,徽州1次、欺县4次、绩溪4次、祁门0次、婆源6次、休宁2次、筹县2次,总共计19次,除去重复的4次(即万历十六年徽州地区爆发了影响全府的大瘟疫),共有巧次。在这些瘟疫中,除了万历十六年的属全国性的瘟疫导致六县都受到了巨大的影响外,其余大多属于局部的瘟疫。以婆源为例,6次瘟疫中,除万历十六年之外,尚有3次瘟疫是较小范围的流行:如顺治七年的“东乡大疫”、光绪五年的太子桥等处大疫、民国十年南乡太子桥一带大疫。

徽州毗邻江南,因此对比徽州地区与江南地区的瘟疫状况,有助于我们认识徽州瘟疫之特殊性。

表2清代徽州与江南地区盛疫状况之比较【5】

表2告诉我们,徽州地区的瘟疫的平均次数远远小于江南地区之平均数,其瘟疫发生的频度(平均每116.5年一次)也相对来说很低。即使与江南地区瘟疫最少的镇江地区(疫情平均次数为5.8)相比,徽州还是远远比其小。

如前所述,徽州疾病的种类并不比其他地区来得少,其瘟疫发生的频度何以远远小于江南?一般来说我们会想到这与徽州的自然地理环境相关,“吾徽居万山环绕中,川谷崎岖,峰峦掩映,山多而地少。……吾徽之由陆路旅行者,东则有大娜之固,西则有浙岭之塞,北则有黄山之隘;由水路旅行者,则东涉浙江,滩险三百六十,西通彭报,滩险八十有四。经历险阻,跋涉山川,糜费金钱,牺牲时日,旅之往来,殊非易事。前所云三年一归者,且有历数三年而来一归之商人,并有避此困难而移家于外者”。【6】从传染病的发生要素来说,闭塞的环境有助于切断病菌流通的途径,从而使徽州地区受到外来疾病的影响较少。【7】然而,徽州并不是与外界隔绝的,明人王世贞云:“新安僻居山溪中,土地小狭,民人众,世不中兵革,故其齿日益繁,地清薄,不给于耕,故其俗纤俭习事。大抵徽俗,人十三在邑,十七在天下,其所蓄聚则十一在内,十九在外。”【8】“十七在天下”的徽商,他们在带回资金、物资的同时,不可避免地也将病菌等也带了回来。

在徽州地区爆发的瘟疫中,范围广、影响大、损失多的几次瘟疫分别为:万历十六年到十七年徽州历史上最大的瘟疫,“僵死载道”;【9】祟祯十五年的大疫,“任子、吴鄂施誉数百,不三日而尽,文学洪嗣藻、吴鹏翔倡首于龙王山穴地数十丈座之”;【10】康熙四十七年(1708)绩溪在大雨造成的水灾后爆发了瘟疫,次年又在早灾之后继发大疫,史称“死者无数,且民多举家疫死者”【11】;同治元年欺县“大疫,全县人口益减”。【12】这四次瘟疫爆发的前后,全国和江南都发生了大规模的疫情,可见崇山峻岭并不能完全阻隔瘟疫的传播。这也告诉我们:探讨明清以来徽州地区的瘟疫爆发频度远低于江南的原因,还应该进而从该地区内在的社会组织和运行机制来加以探讨。

二

在现代医学看来,关于疾病的社会行为主要有三个环节,即预防、医疗、救助。建立良好的有利于健康的住房环境、水环境以及自然环境是预防疾病特别是传染病的最佳手段。徽州的宗族组织在这一活动中发挥了重要的作用,充分体现了它关注社会人群生命的宗旨。【13】有关这一方面的研究已有诸多前期成果,此不赘。宗族还建立了较为完善的保障体系,【14】本文所要着重探讨的是宗族保障体系中为应对疾病而建立的医疗机制和对族中贫困病人的救助机制。

医疗机制中最引人注目的是族医的设立。休宁泰塘程氏宗族的族规家法规定在族长之下“立司礼一人,以有文者为之,傅相族人吉凶之礼;立典事一人,以有才干者为之,傅相族人之凡役事;择子弟一人为医,以治举族之疾;择有德而文者一人,以为举族之师。”【15】文溪莫氏也有类似的规定:“故为睦族之法,祠祭之余,复置田多者数百亩,寡者百余亩,储其人稗族之长与族之廉者掌之,岁量族人所乏而补助之,其燕则以棺檄衣袅以济不能葬者、产子者、娶嫁者、丧者、疾病者。立典礼一人以有文者为之,稗相族人吉凶之礼,立典事一人以敦睦而才者为之,以相族人之凡役事;择子姓一人为医,以治举族之疾。族之富者立学以为教,其师取其行而文次之。’【16】族医成为宗族体制的一部分,这就使得族人不再以个人的力量来应对疾病,而是在宗族体制下借助宗族建立的医疗资源来应对,增加了治疗疾病、保障健康的能力。这种规定不是偶见的,可见当时的宗族已经认识到疾病的治疗与斌税缴纳、婚葬典礼、学校教师同等重要,已将其放在宗族事务的重要位置。

揆之徽州文书与文献资料,我们可以看到族医大体上有三类:

一类是族中有人专职为医,一般来说这种带有普及性的族医的医术不高。在明清文献中,我们常可见到对族医的评价,如汪道昆称族医“袭滋阴为雷同,视参曹不窗鸿毒”,【17】他是兵部尚书,自然多延名医就诊;海阳小儿医丁海仙也说“族医视人死生,亦犹之乎秦越人之视肥膺。又因而为利,非此其身则其子孙,尔曹勉之,无自及也,”而“耻伍族医,不市不肆”;【18】孙一奎在其医书中也多次提到了族医,称他们为人治病时采取了错误的治疗方法,如在一次为蒋秋官郎看病时,“族医无状者,诞而讹投,病以益甚”。【19】这些褒贬大多出于名医之口,族医之医术自然不为他们所看重。但是这些记载却告诉我们以下的事实,一是族医的主要职责是治疗族人的疾病。虽说族医未必能够“以治举族之疾”,但解决族人的常见病,给族人以初步的医疗保障还是可以做到的。二是族医无法解决的疑难杂症,还是要另请名医诊治,作为宗族医疗的补充。

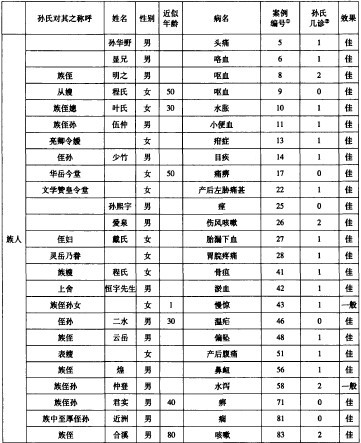

第二类族医往往是名医,也是由本族人担任,但不是专职的,他们行医的对象,并不限于本族人。如明代休宁孙氏的族医孙一奎。孙一奎,字文垣,号东宿,又号生生子,嘉靖、万历年间人,著有《赤水玄珠》,《四库全书提要》称其“辨古今病证名称相混之处,尤为明晰”,他的命门学说对后来中医的发展有着深刻的影响。孙一奎身后,由其子泰来、明来及门人余煌等合编《孙文垣医案》。该书按地域分为(三吴治验)、(新都治验)、(吴兴治验》。可见孙一奎行医于徽州、江浙一带,并非专司族人医疗。解析(新都治验》中的医案,在所收203个医案中,病人为孙氏族人的有74个,为其族仆的有8人。其详细情况如表3。

表3孙一奎(新都治验)中族人医案一览表

孙一奎在徽州地区行医的过程中,族人与族仆的医案占到了40%之多,说明徽州名医,在其家乡行医过程中,族人的医疗是其重点。其中孙氏首诊的比例占到了75.6%,【20】可见族人在患疾病后也会首先到族医这里求得治疗方案。

孙氏在为族人的治疗中,男性有40例,女性有42例,男女的比例基本上持平。在年龄上,有记载的为16位,小于15岁的共有4位,在15岁至59岁之间的有7位,大于59岁的有5位,其中最小的为1岁,最大的为83岁。其余没有年龄记载的估计应为壮年居多。从这些数据中可以看出,孙氏行医救治的族人几乎包括了族人中的每个群体。在这里需要特别指出的是,孙氏也曾经治疗过8位族仆,包括了幼科、妇科、瘟疫、内科等多种疾病,可见族医治疗的范围进一步扩大到了能够影响宗族生存的族仆身上,这也就使得宗族对疾病的预防与对抗能力进一步提高。如,孙氏在治疗族仆的过程中,前后有两位是瘟疫患者,其一是年三十的仆妇,她已经患瘟疫一月余,并且经常因劳、食等复发,孙氏先后三次为其开方,最终痊愈;另一位是外出绩溪的仆人途中因劳倦染上了瘟疫,在绩溪治疗时被医误用仙丹而导致严重的泄泻,急速归家后孙氏为之开方八次,蝎尽全力使之治愈。这二例在某种程度上说明宗族一面将保障的范围逐步扩大到了某些族仆身上(因族仆居住在村落周边),另一方面面对可能导致宗族范围内更严重的疾病流行之时,族医试图将之压到最小的范围之内。

第三类族医也非专职,而且不是本族人。他们一般会与该宗族有姻缘关系,因而也有着较为稳定的医疗关系。据汪道昆《太函集·世医吴洋吴桥传》载,休宁汪氏宗族有一个“吾家自先公而下悉赖之”的族医吴桥。吴桥,字伯高,其父吴洋在歇县岩镇行医,医术高明,人称池上公。吴洋先后曾为汪道昆从母吴氏、汪父的妾、汪之叔母杜氏等人看病。【21】吴洋与汪氏家族有姻缘关系:吴洋之姊为汪道昆的叔母。并且两家是世交:汪道昆之父汪良彬也曾跟随吴洋习医。在吴洋暴病身亡之后,吴家陷人了困境。汪良彬即“怂恿伯高世其业”,【22】这样吴氏逐渐解决了生计问题,而汪氏因吴伯高的医术逐渐高明而解决了自身家族的疾病治疗问题。吴伯高在学习父亲遗留的医书之后,医术超出其父,并在徽州地区取得了很高的名声,‘旧高春则肩舆出,远近历十余曹。其行以先后缓急为差,甚者待之旬日,不能辩至。或不得请,则舆疾俄居以就桥。桥出入挟四丁夫,疾如鸟举。有急者,或止桥宿,必不留”。【23】即使在这样的情况下,由于吴汪两家的关系,吴伯高成了汪氏家族之族医,汪道昆之弟汪道贯因乘醉御内而导致了咯血,“比归,咯血良已,独肌与食递减,泄泻日三四行,眉发几尽脱。桥与补中益气汤,去当归,加山查,服百二十剂,不效。予弟日请更他药,桥不许。他医或言肾为胃户,法当补阴。桥曰:‘脾为水谷之海,脾王则精滋。今脾弱甚矣。譬国中无主,日修疆场,无为也。’又服三十剂而泻止,又五十剂,遂如初”。【24】值得注意的是,在服用大量药物不见效之后,病人的更换药物的请求并没有得到医生的允许,而是继续服用药物,此处可以窥见吴伯高在汪家疾病治疗上的权力与威望。

总之,第一类的族医是普及性的,是宗族对全体族人的基本保障。第二、三类族医则是提高性的,是作为普及的补充,并非每个族人都能享有的。此外,在名医口中的族医,有时也泛指在乡下行医的医术平平的医生。族医的机制,在某些宗族族规中是明确规定的,也有的宗族是隐性的,由族中头面人物出面,鼓励族人学医,或在族规中明载之。《吴越钱氏七修流光宗谱》的《家训》严术业条就谈到:“人生无恒产者必有恒业。所谓恒业,耕读其上也,读书而不达则退而教授乡里以收笔墨之获。教授之外,或习医方以享仁术之利,亦其次也。若不能读又不能耕,则于百工技艺之间必择一业以自处。”其中就将习医放在读书、教授之后,百工技艺之上。宗族这种鼓励学医的态度,不管学成者担任专职族医还是非专职族医,都是有助于宗族应对可能发生的各种疾病。

与此同时,徽州宗族还普遍设立了对族中贫困病人的救助机制。在传统社会中,小农家庭发生大的灾难如较大的疾病,其生活往往难以为继。面对导致家庭灾难的疾病,绩溪县南关悖叙堂许氏的措施是:

凡家贫孤儿寡妇与疲疲残疾及年壮遇灾遇病,素行归真,衣食无赖而无服亲者,祠黄拔祀租以振之,如祀租无余,于合族上户及其近房派送月米,在节妇则尤当加礼。其寡妇及疲痊残疾具服之终身。孤子病人以年长、病好为度。孤子日后发则捐资为义田义仓以济后之贫者。”并且声明“凡以上各条从中违拗,以致祖训家政徒为具文,贫民求生无路,则由本族持此谱呈官求究,以不孝不义之罪治之”。【25】

(王氏家谱》也制定家规云:

圣王施仁,必先莞独。凡宗族中有关挂孤独疲痊残疾期连无告者,皆香身之病也。亲房之人,宜为矜怜。人家子性繁衍,有富即有贫,岁运循环,必有丰必有歉。本宗无预备之计,倘一岁歉,能无流离死亡之患乎!所以义仓立不可不急也。本家或有捐谷,或有罚银,除公用外,则生放积贮仓内以防年歇之用,仍余外则又1义田,义田所出又贮义仓,义仓之积又1义田,相仍不竭,本家之祭祀日隆而贫赛亦可免于凶年之死亡矣。【26】

碧山李氏则明文规定义田的救助对象包括患病之人:

乌得而璐贫也?其法英善于立义仓。公资有余,概倚谷石以备资助,众货不足,视力捐拾,由少至多,逐年增益。困乏时出谷济之,以助东作西,成日如数收之,不取息。过凶荒患难死丧疾病孤贫则周之,不能还者不责偿,但须得人掌管,无慢性、不公等弊,庶良法永垂奕世成蒙大贵矣。【27】

由此可见宗族对疾病的救助是普遍的。

某些宗族对病人的救助更有明确的细则,订立了“经摺”、“册籍”等制度。如棠秘鲍氏敦本堂拥有1300多亩义田,分别属“体源户”、“敦本户”、“节俭户”三个税户,体源户的重点救助对象之一就是催病的族人:“四穷及废疾与例相符应给谷者,执事之人知会督总,给与经摺。孤子注明年庚,以备查考,再行给谷,以专责成。”“四者之外,有自幼废疾不能受室委实难于活命者,一例给发。”【28】该族体源户鲍铭恕妇罗氏的领粮“经摺”中有这样的说明:

凡合规食谷者,皆须连守条规,不得品行不端,盗卖盗砍祖产,干犯长上,聚赌打降,酗酒讹作,恃强欺弱,蛛独尤不得恃老作命。妇女须遵守清规,门庭严肃,不得打街骂巷,恃寡逞刁。孤幼须谨守羊长约束,入塾者入塾,习业者习业,不得在街市闲散破口骂人。度疾亦须安分,不得倚病讹作。每人能守此规,于食谷之日,须凭本家房长及同居邻公举联环互保着钾。

《新州叶氏家乘》卷六的《法案·义产支用规条列后》中也详细规定:

族中蛛孤寡独口疾力难自给,贫无可口者先注明册籍,经司事查访确实方准给发。无论男女分别,年纪大小,十七岁以上者成丁,大口每月给米二斗一升,十一岁至十六岁每月给米一斗五升,小口四岁至十岁者每月给米九升,三月以下不给,女于出嫁日停给。,··…妇女老幼口病者许其托亲房代领。

由于徽州是一个宗族社会,各个宗族对疾病预防、治疗、救助三个环节所采取的周密措施,以及族田对这些措施提供的经济保障,这是徽州瘟疫的频度大大低于周边地区的主要原因。

三

清代学者赵吉士曾指出:“新安各姓聚族而居,绝无一杂姓搀人者。其风最为近古。出人齿让,姓各有宗祠统之,岁时伏腊,一姓村中千丁皆集,祭用朱文公家礼,彬彬合度。父老尝谓新安有数种风俗,胜于他邑:千年之家,不动一抖;千丁之族,未尝散处;千载谱系,丝毫不紊。”【29】这样一个社会体系之所以在徽州得以长期维持,有着经济政治社会等诸多因素的作用,但他们共同的文化背景则是以孝为核心的儒学。宗族是建立在尊祖、敬宗、收族的原则上的,这一切要求族人间建立一个以孝为核心的关系网络,并借助整体的力量来面对各种社会问题。在对待疾病的问题上,更能体现儒家的理念,更能体现宗族整体的力量,也更能实现“收族”的目的。

宗族对父母有病时子妇的行为作出了严格的规范,如(绩溪成上程启堂世系谱·家礼杂议》要求“凡父舅姑有疾,子妇无故不离侧,亲调尝药饵而供之。父母有疾,子色不满容、不戏笑、不宴游,舍置余事,专以迎医校方合药为务,疾已复初。《解注颜氏家训》曰:父母有疾,子拜医以求,盖以医者,亲之存亡所系,岂可傲忽也!’,【30】潭渡孝里黄氏要求推已及人,将救助范围扩大到全体族人,“族人乃一本所生,彼辱则吾辱,当委屈庇覆,勿使失所,切不可视为途人,以吞吾祖。其探寡孤独及老幼无能者尤当量力阴急。”“疟痢痈疖之症,须制药预备以济贫病之家,更须诊察寒热虚寒,不可慢易草率,反致害人。”【31】方氏将族人间“疾病相问”列为家训:“一家之人,高曾祖考,子孙玄庶,门户分别,众而为族。族至千百,称为故旧。然必喜庆相贺,优戚相吊,疾病相问,患难相扶,乃为之族。苟昭穆紊而名分失序,亲疏隔而情爱不通,方圆相合而判然不相联属,秦越相视而邀然不相关系,则路人而已矣,何族之有?”【32】欺县东门许氏强调“族人本同一气”,要求“不恤财”、“不恤力”地帮助受灾患病的族人:“人固以安静为福,而灾危患难亦时有之,如水火、贼盗、疾病、死丧,凡意外不测之事,此人情所不忍,而推恩效力固有不容已者。其在乡党邻里有相周之义焉,有相助相扶持之义焉,况于族人本同一气乎?今后凡遇灾患,或所遭不偶也,固宜不恤财、不恤力以图之,怜悯、救援、扶持、培植,以示敦睦之义。此非有所强而迫也,行之存乎人耳。”【33】程氏宗族要求族中富人对“若嫁娶者、产子者、死者、葬者、疾病者、患难者,皆以私财相赠”。【34】在应对疾病这一问题上,各个宗族有着大致相同的规章制度,它们既是儒家理念的承载体,也是儒家理念的实现体。在地方志、地方文献及族谱中,关于向族人捐医助药的事例可谓不胜枚举。绩溪大谷人程云“因父疾遂精岐黄,为人疗治,不取一钱,全活甚众,段时感其德者于村口建问山亭以报之”。【35】歇县许村人许仁在“夏水又至,慢好堤丈许”时,“乃赁船载老弱废疾置高恺,设席棚,给饼馒,寒为之衣,病为之药”。【36】欺县人汪光晃在服贾致富后“专务利济,族中载苦者,计月给粟。设茶汤以待行李,制棉絮以给无衣,施医药以治病人,设义馆以教无力延师者,岁费凡数百金。又每岁施棺,行之数十年,所费以万计”。【37】徽州宗族之所以格外重视疾疫的预防、医疗和救助,是因为宗族是由族人组成的群体,其世代延续有赖于族人身体的延续。只有解决了疾病这一威胁个人、家庭、宗族生存与发展的危机,宗族体才能生生不息。

宗族对医疗的重视,促使了大量士人弃儒从医。明清时期的徽州是一个“虽十家村落,亦有讽诵之声”【38】的“东南邹鲁”。文化昌盛,教育事业发达,造就了大量有文化的人才,但是由于仕途拥挤,大多人不得不弃儒改从他业。笔者曾在《明清徽商心理研究》一文中对徽州儒生弃儒从商时的心理作了研究,指出,士人在从商时,经历了群体心理的整合,从价值观上提出了贾儒相通,所谓“然士而贾,其行士哉,而修好其行,安知贾之不为士也。故业儒业贾各随其矩,而事道亦相为通”。【39】从而造成了一支执商界牛耳数百年的徽商队伍。【40】本文要补充的是,这样的心理整合不仅出现于士人向商的转型,在徽州士人从医时,也经历了大致相似的心理整合过程。前揭名医孙一奎,先是学习儒业,在一次得到异人授与禁方书后治好了父亲的病,于是叹道:“吾何苦事儒耶!要以显亲宁亲,儒医等耳。”【41】“儒医等耳”与贾儒相通其实是同出一理。正是“显亲宁亲”的激励下,孙氏遍读古书、游历四方,最终成为一代名医。《新安医籍考》所收序跋中有不少相似的心理描述。如程国彭《医学心语·饶兆熊序》中就有“不为良相,即为良医,诚以济人为急。相之良则安天下,医之良则自乡而国,周不获济。虽隐与显有殊,而名闻于一时。眼前收效,是亦君子之所用心而不敢忽也”。【42】许多徽州儒生在行医可以满足其济世救人之抱负的心态下走上了学医行医之路。如江含征“居东海之滨,喜读书,达通塞,其才如五石之瓤,不适于用,然济人利物之心,未尝去怀。早年善病,颇究方书,遂以天下之疲感残疾为己任。视人之呻吟痛苦不音若涉者之溺于渊,呼号求救,而思欲手援之”。【43】又如欺县西乡石桥村吴人驹的祖父都是儒生,自己小时候“少有别志,惟恬谈自甘,不肯依附当时”,但是这导致了“形班莫能自力,套餐计拙”,于是在二十七岁时开始学习医术。【44】鹤皋山人在几次参加考试都失败之后,最终选择了从事岐黄之术。【45】

在徽州宗族社会中养亲、孝道、睦族的观念和“为人子者,不可不知医”的思想深人人心,人们在照顾父母之时,不断接触医学知识,有的就因此走上了医学之路。卢云乘小时候学习儒业,“因祖父宦游粤西,为庸医所误,痛恨莫解,仁孝有怀,乃专志《枢》、《问》,旁及历代诸大家旨趣,是非爽然于心,斯道无愧于己”,【46】最终还考授了全楚医学教授。姿源西清源人王佩恭,“母病,侍药不忍离,迫段,掉念瓶罄,旁观为之惨动。因思为人子者,不可不知医,辑《医学纂要》八卷。颜日《志痛篇》。后事父益谨,调护无已时,故父得享遐龄,日睹孙曾绕膝焉”。【47】姿源城东人董潮青在照顾父母兄弟子女疾病后,“每概人子当知医,旁通其术,苟济于人,利害弗计也”。并著《医林辑要》十数卷。【48】余丽元的三叔公梦塘公在父兄之相继逝世后,“发愤而学医”,成为“远近佩服,无论知与不知者无异辞,咸叹为近今所仅见焉”的名医。

在宗族的鼓励之下,徽州医生群体的心理整合,使众多的士子在“显亲宁亲,儒医等耳”的价值观下,心安理得地弃儒从医。由此可见,明清时期徽州形成强大的新安医学不是偶然的,【49】它是多种因素互动的结果,其中有社会因素(宗族组织)、文化因素(理学氛围与普遍的文化素质)、地理环境(山区多药材)和经济因素(徽商对医疗救助的资助和药商、坐堂医生的兴盛)等。【50】新安医学的兴盛反过来又对明清以来徽州的疾疫防治与宗族医疗系统提供了保障。

参考文献:

【1】关于徽州宗族保障制度的研究,参见唐力行:《国家民众间的徽州乡绅与基层社会控制》,《上海师范大学学报)(哲学社会科学版)2002年第6期;唐力行、徐茂明:《明清以来徽州与苏州社会保障的比较研究》,《江海学刊》2004年第3期。

【2】由于县志并不是类似医书的准确记载,因此这个数据并不十分精确。县志中对疾病的记载与现代医学分类也不一定相符,如疚疾、疚瘫、风瘫等疾病是否代表了不同的疾病,难以明确区分。

【3】详细内容可参考本文表3:孙一奎《新都治验》中族人医案一览表。

【4】资料来源:康熙《徽州府志》、康熙《狱县志》、民国《欺县志》、熹庆《绩溪县志》、康熙《委源县志》、乾隆《姿源县志》、民国《重修姿源县志》、康熙《休宁县志》、嘉庆《休宁县志》、嘉庆《攀县志》、民国《序县四志》。

【5】由于在表1数据中祁门、休宁、攀县在清代没有疽疫记载,其中祁门县志中明清两代均无疽疫的记载;休宁在明代有着瘟疫的记载,清代无;攀县则明代与民国时期都有着盛疫的记载,清代也无。至少反映清代三县并无重大疚疫。因此在此处将徽州地区以3县计算,其中橄县1次,绩澳3次、婆源3次。这些数据与毗邻的江南地区相比,都要少的多。关于计算方法,本文参考了余新忠(清代江南的疽疫与社会—项医疗社会史的研究)(中国人民大学出版社2003年版),关于江南地区的盘疫的数据与结论也来自此书。

【6】吴日法:《徽商便览·缘起》。

【7】张剑光在(唐代江南的疾疫与户口)((上海师范大学学报(哲社版))2007年第5期)中探讨了唐代江南地区的疾疫传播问题,同样指出疾病的传播是与地区经济之发达,人员流动之频萦呈正相关的。

【8】王世贞:《舜州山人四部稿》卷61(M程君五十叙》。

【9】民国(软县志)卷16(杂记·祥异)。

【10】康熙(软县志)卷1(祥异)。

【11】嘉庆《绩溪县志》卷12(杂志·祥异》。

【12】民国(软县志)卷16(杂记·祥异)。

【13】有关徽州宗族根据风水说,选择宅基、建筑居室,保护水土、培植树林,维护公共卫生等的做法,在徽州宗族族规中多有具文,此不贫。此外唐力行在《重构乡村基层社会生活的实态—一个值得深人考察的徽州古村落宅坦》(《中国农史》2002年第4期)一文中也有详细的个案研究。

【14】有关徽州宗族保障体系可参见唐力行著(徽州宗族社会)(安徽人民出版社2005年版)第六章(徽州宗族与与控制、社会保障》。

【15】(程典)卷19《宗法典)。

【16】《文澳莫氏宗谱》卷l宗仪九篇·睦族》。

【17】汪道昆:《世医吴洋吴桥传》,《太函集)(二)卷31,黄山书社2004年点校本,第661页。

【18】汪道昆:《丁海仙传》,《太函集》(二)卷38,第817,820页。

【19】孙一奎:(赤水玄珠·序四),中国中医药出版社1996年版,第4页。

【20】孙氏为江浙名医,经常在外地经医,好多案例可以着出因孙氏暂时外出而不能首诊或族人在外生病后因外地医生无法治疗而返回徽州请求孙氏为其治疗,因此事实上这个比例实际应该更大一些,笔者估计应该90%左右。

【21】汪道昆:《世医吴洋吴桥传》,《太函集)(二)卷31,第661)一663页。

【22】汪道昆:《吴平仲传》,《太函集)(二)卷33,第727页。

【23】汪道昆:《世医吴洋吴桥传》,《太函集)(二)卷31,第664页。

【24】汪道昆:《世医吴洋吴桥传》,《太函集》(二)卷31,第686页。

【25】《绩澳县南关俘叙堂许氏宗谱》卷9<家政》。

【26】《光绪己丑年王氏重修宗谱》卷1(家规·家族第七·恤载苦》。

【27】(碧山李氏宗派谱·家训)。

【28】棠拙鲍氏教本堂《公议体源户规条》,石刻,现存教本堂靖壁。

【29】赵吉士:《泛叶寄·杂纪》,《寄园寄所寄》卷11,民国四年(1915)文盛书局石印本,第8页。

【30】《绩澳瑛上程启堂世系谱》卷首《家礼杂议》。

【31】《潭渡孝里黄氏族谱》卷4(家训》。

【32】狱县(方氏族谱)卷7(家训)。

【33】《重修古欲东门许氏宗谱》卷8(许氏家规》。

【34】(程典)卷19(宗法志三)。

【35】菇庆《绩澳县志》卷10(方技》。

【36】许承尧:《欺事闲谭)(上)卷7《许静夫示儿诗》,黄山书社2001)年点校本,第222页。

【37】道光《安徽通志》卷196《义行》。

【38】光绪(委源乡土志·委源风俗》。

【39】《汪氏统宗谱》卷168.

【40】唐力行:(明清徽商心理研究),汤明徒、黄启臣主编(纪念粱方仲教授学术讨论会文集),中山大学出版社1991)年版,第268一291页。

【41】孙一奎:《医旨绪徐·程涓序》,《赤水玄珠》,中国中医药出版社1996年版,第549页。

【42】程国彭:(医学心悟·饶兆熊序),辽宁科学技术出版社1999年点校本,第1页。

【43】江之兰:《医津一筏·张潮序》,上海三联书店199(,年版,第2页。

【44】吴人驹:《医宗承启·非白老人自叙》,转引自王乐甸:《新安医籍考》,安徽科学技术出版社1999年版,第132页。

【45】吴棍:《索问吴注·鹤皋山人传》,转引自王乐甸:《新安医籍考》,第20页。

【46】卢云乘:《伤寒医脸·自序》,转引自王乐甸:《新安医籍考》,第134页。

【47】光绪(委源县志)卷13(人物·孝友)。

【48】道光《婺源县志》卷18《人物·文苑》。

【49】新安医学“在以地区命名之中医学派中,堪称首富”(余流盆:《新安医籍丛刊·综合类·一》,安徽科学技术出版社199(,年版,第2页)。王乐甸《新安医籍考》就考证出405医家撰著的835部医籍;张玉才《新安医学)(安徽人民出版社2005年版)中统计的新安医家达到了819名。这些数据足以表明新安地区医学之发达。

【50】笔者在《从区城史研究走向区城比较研究》(《上海师范大学学报》2008年第1期)中曾指出:“徽州社会以其特殊的地理、人文环境、造就了一个特有的区域社会生活体系:徽商、徽州宗族与新安理学始终处于互动互补的状态中。

|

.jpg)